PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

化粧坂(けわいざか)はちょうど真ん中辺りで東海道本線にその道を分断されて

道路幅が狭くなり半分は地下通路に利用されていた。

ここで上ってきた化粧坂の交通量が少ない理由を理解したのであった。

「化粧」を「けしょう」と読むとそれは現在の意味の通りに「白粉でお化粧」の意味であるが、

古くは「けわい」とも読み、その場合は「身だしなみを整える」と言う意味に使われたのだと。

その意味からは「都市」=「はれの場」に入る境で「身だしなみを整える」と言う意味で

「けわい(化粧)坂」、つまりは「大磯」への境界入口である坂との意味と考えるのが

自然であると。

東海道線の地下通路を潜り海側に向かう。

そして海側の旧東海道を大磯駅方面に向かう。

地下通路を抜けると景色はガラッと変わった。

ものすごく大きな松の木が倒れ掛かるようにして道の上を覆っていた。

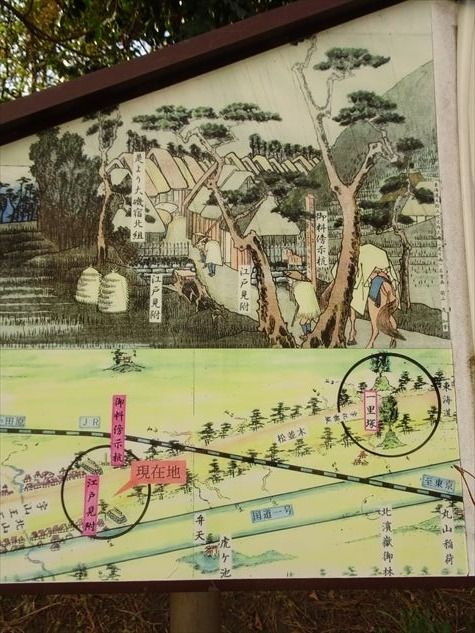

その松の木の根元に有ったのは、大磯宿の江戸見附跡。

『此の辺 大磯宿の史跡 江戸見附』と書かれていた。

「宿場の出入り口につくられた構造物で、本来は簡易な防御施設として設置されたと

考えられている。また、宿場の範囲を示しており、 宿場の京側にあるものを上方見附、江

戸側にあるものを上方見附と呼んでいた。

なお、宿境には傍示杭と呼ばれる木製の標柱が

建てられていた。」

江戸時代の大磯宿はここから始まったのだ。

国道1号線に合流。

これよりしばし旧東海道の国道1号線を歩く。

三沢川に架かる三沢橋の交差点を渡る。

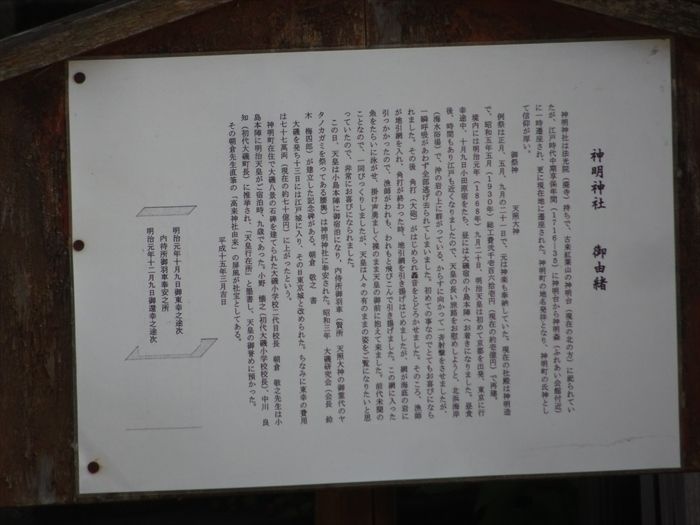

左手に『神明神社』。

『神明神社 御由緒』

大磯町大磯に鎮座する神明神社は「法光院(廃寺)持ちで、古来紅葉山の神明台

(現在の北の方)に祀られていたが、江戸時代中期享保年間(1711年〜1736年)に

神明台から神明森(ふれあい会館付近)に一時遷座され、更に現在地に遷座された。

神明町の地名発祥となり、神明町の氏神として信仰が厚い。」と縁起にあるが、

創建年は記載されてはいない。御祭神は天照大神である。

更に進むと『秋葉神社』が。

大磯町に鎮座する秋葉神社は火伏せの神を祭る神社である。

縁起では、宝暦12年(1762年)1月19日に大磯宿に大火があり宿場の殆どを焼失したため

町役が願主となり遠州秋葉山より秋葉大権現を勧請し、同年大運寺境内に秋葉社を建立し、

宿場の安全を祈願したとされる。

大磯宿の中心部に鎮座してはいるが小さな神社である。国道1号線(旧東海道)に面しているのに

国道1号線の信号には「秋葉神社入口」と表記されており、しかも旧字(「穐葉」)表示であった。

旧東海道に面した秋葉神社の脇の路地を左に入ると正面に『延台寺』が。

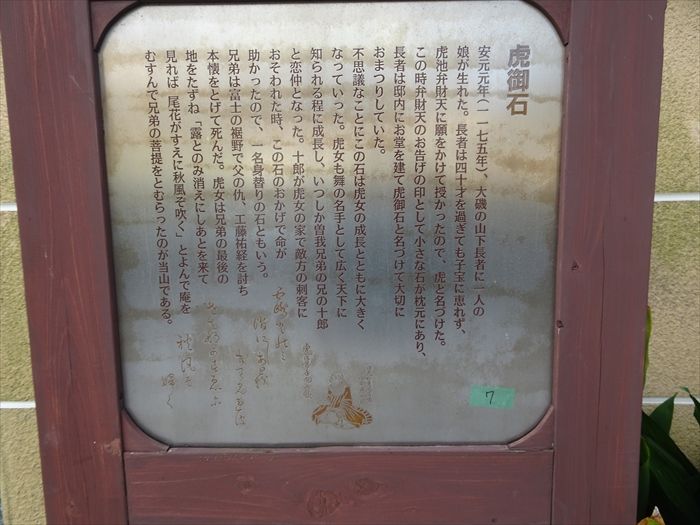

『虎御石(とらごいし)』説明板。

「曽我十郎の剣難を救った身代り石。

また虎御前の成長につれて大きくなったと言われる生石である。

江戸時代の東海道名所記に「虎が石とて丸き石あり、よき男のあぐればあがり、

あしき男の持つにはあがらずという色好みの石なり・・・」とある。

この場所におかれていた。」

山門を潜る。

『歌碑』。

『虎御石(とらごいし)』石碑。

「安元元年(1175年)大磯の山下長者に一人の娘が生まれた。長者は四十才を過ぎても子宝に

恵まれず、虎池弁財天に願をかけて授かったので、虎と名づけた。この時弁財天のお告げの

印として小さな石が枕元にあり、長者は邸内にお堂を建て虎御石と名づけて大切におまつりしていた。

不思議なことにこの石は虎女の成長とともに大きくなっていった。虎女も舞の名手として

広く天下に知られる程に成長し、いつしか曽我兄弟の兄の十郎と恋仲となった。

十郎が虎女の家で敵方の刺客におそわれた時、この石のおかげで命が助かったので、

一名身替りの石ともいう。

兄弟は富士の裾野で父の仇、工藤祐経を討ち本懐をとげて死んだ。虎女は兄弟の最後の地をたずね

「露とのみ消えにしあとを来て見れば尾花がすえに秋風ぞ吹く」とよんで庵をむすんで

兄弟の菩提をとむらったのが当山である。」

虎御石を見学するには予約が必要とのことであった・・・。

虎御石が安置されている法虎庵曽我堂。

これが『虎御石』。

周囲86センチメートル、重さ130キログラム。

虎御石まつりに毎年ご開帳、大願成就等ご利益があると。

十郎を守った虎女の愛の証、矢きずが確認できると。

【http://www.town.oiso.kanagawa.jp/isotabi/look/jisya/endaiji.html】より

『本堂』

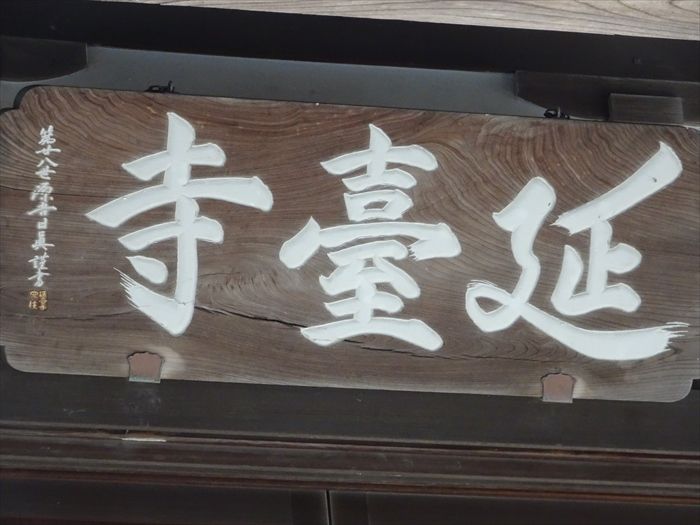

『延臺寺』と書かれた扁額。

『延台寺・開基 川崎次郎右衛門の墓』

『虎女供養塔』。

『虎池弁財天御神石』。

『 大磯宿遊女の墓

』☚リンク。

日蓮宗『妙輪寺』。

そば処「古伊勢屋」。『大磯宿本陣跡』の説明板が立っていた。

『大磯宿 小島本陣旧跡』

大磯宿の代表的本陣で、明治元年の明治天皇の東幸にあたり御宿泊所になった。

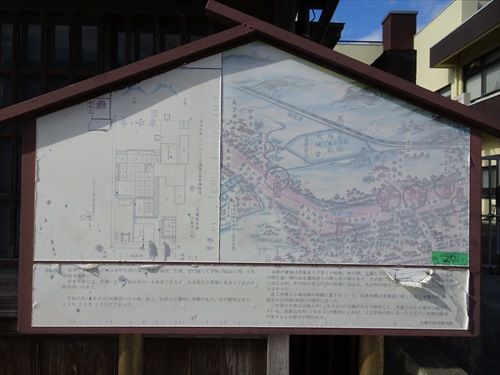

『小島本陣と大磯宿』の説明看板。

宿場で参勤交代の大小名や公用の幕府役人、勅使、公家、宮門跡などが旅の宿泊に用いる

大旅館を本陣という。本来本陣とは、軍陣における総大将のいる本営であるが、大名旅行も

軍陣に見立てて 此の名称が用いられた。

享和3年(1803)大磯宿には小嶋、尾上、石井の三箇所に本陣があり、その建坪は

夫々246,238,235坪であった。

本陣の建物は平屋造りで多くの座敷、板の間、土間などがあり、奥には大名の寝所となる

床の間との違い棚のある書院造りの御上段の間があり、その前には庭園がある。

大名と側近は 本陣に泊まるが、その他の者は宿内の旅籠に泊まる。

大行列の場合は隣の宿まで使用しなければ ならなかった。

尾上本陣は小嶋本陣の西隣に置かれていた。石井本陣は東海道に面した尾上本陣の筋向いの

現在の大内館(旅館)の場所にあった。

これ等の本陣は天保7年(1836)の大磯の大火で焼失した。

再建されたが建坪は縮小している。

後慶応元年(1865)の書状によれば、ほぼ享和の姿に戻ったとあり、本陣の経営の

並々ならぬ努力が偲ばれる。」

『大磯宿 尾上本陣跡』、『大磯小学校発祥之地』。

現在の大磯小学校は別の場所にありますが、もとは尾上本陣に開いた私塾が、

明治時代に小学校となったと。

振り返って。

和菓子店「杵新」。

大磯名物の西行饅頭と虎子饅頭を売っていました。

日本橋から68Kmは我が年齢と同じ。

はるばると来たものであったがこれから先は??

『大磯照ヶ崎海水浴場』入口碑。

大磯に別荘を構えた海軍・陸軍軍人、政治家である 樺山資紀氏の筆によります。

『海水浴場発祥の地』

「海水浴は医療として始まりました。

海水浴の効用を蘭書で知った元軍医総監松本順が大磯に宿泊した折に大磯海岸を訪れ、

海水浴場の条件に合致することを確認しました。

漁の邪魔になるという漁師を説得し、 1885年(明治18年)に大磯海水浴場は誕生しました。

1886年東海道線の横浜-国府津間の延長が決まってから、松本は伊藤博文に海水浴と

国民の健康を力し、大磯に停車場を設置するよう働きかけ、また旅館と病院を兼ね備えて

「祷龍館」を建設し、建設資金の不足は会員を募り、渋沢栄一や安田善次郎らの東京・横浜の

名士が名を連ねました。

京浜からの名士の来訪により海水浴場は繁栄し、医療行為から娯楽へ転じ

ますます発展していきました」

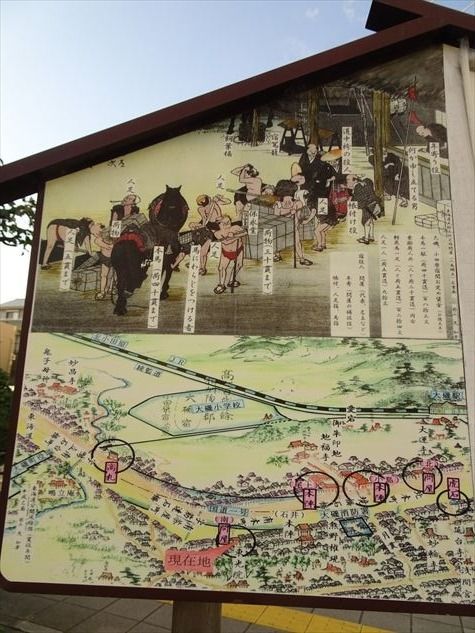

茶屋町の「新島襄終焉の地記念碑」脇に、案内版が立っていたのが。

「南組問屋場は幕府からの書状の継ぎ立てや、参勤交代の大名行列の際には

周辺の助郷村々から動員された人足や馬の差配を取り仕切る場所であり、

宿場にとってたいへん重要な施設であった。

磯宿には南組と北組の二箇所に問屋場がおかれていた」

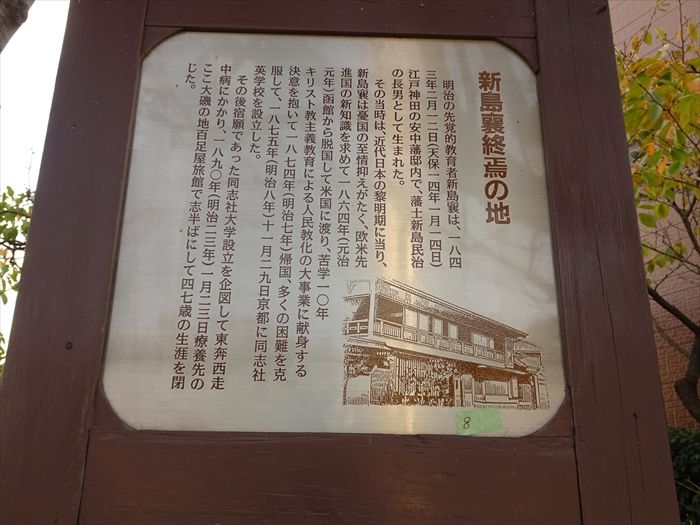

『新島譲終焉の地碑』と刻まれた石碑。

昔はこの石碑のみであったのだろうか?

『新島襄終焉の地記念碑』。

『新島襄先生終焉之地』石碑。

「明治の先覚的教育者新島襄は、一八四三年二月一二日(天保一四年一月一四日)江戸神田の

安中藩邸内 で、藩士新島民治の長男として生まれた。

その当時は、近代日本の黎明期に当たり、新島襄は憂国の至情抑えがたく、

欧米先進国の新知識を求めて一八六四年(元治元年)函館から脱国して米国に渡り、

苦学一〇年キリスト教主義教育による

一八七五年(明治八年)十一月二九日京都に同志社英学校を設立した。

その後宿願であった同志社大学設立を企図して東奔西走中病にかかり、一八九〇年(明治二三年)

一月二三日療養先のここ大磯の地 百足家旅館で志半ばにして四七歳の生涯を閉じた。」

さざれ石交差点。

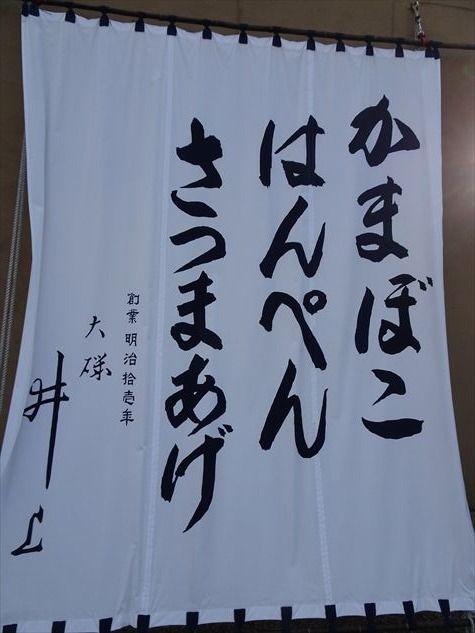

左に『大磯 井上蒲鉾店』。

明治11年(1878年)創業の老舗蒲鉾店。

「かまぼこ、はんぺん、さつまあげ」と書かれた大きなのれんの通り、商品は3種類のみ。

お土産にさつま揚げを購入。

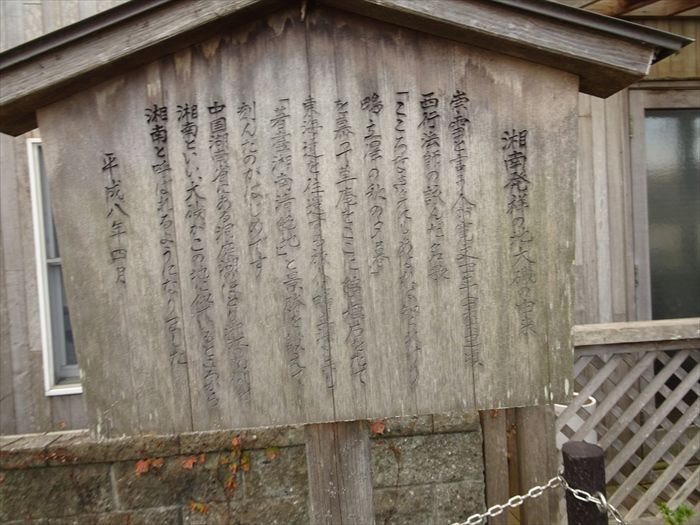

更に進むと左側には『湘南発祥の地 大磯』と刻まれた石碑が。

現在でもインターネット上で激論?が交わされていますが「湘南」地区は何処?

なんと、神奈川県が取り組んでいる「かながわシープロジェクト・Feel SHONAN」にて

「湘南は湯河原から三浦までの相模湾沿岸のことを湘南と呼びます」と発表されたのです。

要は相模湾に接する市町村+寒川町を『湘南』と呼ぶと。

私の『湘南』の感覚は、相模川以東、葉山町までの相模湾に接する市町なのであるが。

そして相模川以西の相模湾沿いは『西湘』、横須賀、三浦は『三浦』なのであるが、

皆さんは如何に??

石碑の近くにある鴫立庵(しぎたつあん)の庭園の奥まったあたりに、

「鴫立沢」と彫られた石碑があり、その裏面に

「著盡湘南清絶地(あきらかにしょうなんはせいぜつをつくすのち)」と記されており、

寛文年間には既にこの辺りを「湘南」と呼んでいたことが確認できるのだと。

出家した俳人・祟雪にとって、大磯の「鴫立沢」一帯の景色が、中国湘江の南方一帯の

『湘南』の美しい景色に似ていたことに因んでいると。

・・・ その7 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12