PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

琵琶橋の先、旧東海道・国道152号線を進むと、右手に『蒲神明宮(かばしんめいぐう)』の

一の鳥居が。社殿はここから7 00m

程先にあった。

蒲神明宮は、藤原鎌足の子孫である越後守藤原静並公が伊勢大神のご神託を受け、蒲の生い茂る

この地一帯を開発し、大同元年( 806

)この地に伊勢神宮の御神体を分霊して創建した

浜松市最古の神社である。

境内には、厳島神社・五社稲荷神社・天王社など多くの境内社があると。

『国史現存 蒲大神』と刻まれた石碑。

浜松市東区神立町71-1にご鎮座する『蒲神明宮』

藤原鎌足十世(ふじわらのかまたりじっせい)の孫、越後守静並(えちごのかみしずなみ)が

伊勢神宮の神託を受け、この蒲の地を開拓し、美田(みた)550町歩(ちょうぶ)を神宮に

寄進し蒲御厨(かばみくりや)となし、神明宮を創設したと伝えられている。

以来、静並の子孫が神官と御厨(みくりや)の支配者を兼任し、蒲氏(かばし)を名乗った。

明治6年、蒲神明宮と改称され今日に至っている。

鳥居を潜り『蒲神明宮』に向かって歩き出し、「六間道路」を渡って進むが

スマホ地図で確認すると、まだまだ先にあることに気が付き、この日は諦めて

同じ道を戻ったのであった。

拝殿(内宮)の写真。次回に訪ねたいと。

【 https://www.wincl.wedding/hotel/detail2569/

】より

そして再び旧東海道に戻り進み東区から中区に入る。

更に旧東海道を進むと、街道に面して右手に臨済宗妙心寺派の『北野山龍梅寺』があった。

龍梅寺の創建年代は不詳であるが、承応年間( 1652-54

)に創建されたと言われ、境内には、

焼き餅を供えれば願い事を叶えてくれるという

「焼餅地蔵菩薩」、東海道を通行中に

急病で亡くなった松平伊豆守信祝の娘光の墓もあると。

『臨済宗妙心寺派 北野山龍梅禅寺』と刻まれた寺標とその先に『山門』が。

『山門』。

山門の『北野山』と刻まれた扁額。

『六地蔵』。

『本堂』。

創建は江戸時代初期とされ、東海道に面した禅寺として地域はもとより

街道を往来する人々からも参詣されてきた。宗旨宗派は臨済宗妙心寺派で、

インドの達磨大師さまから中国の臨済禅師さまを経て、妙心寺開山無相大師さまへと

受け嗣がれてきた一流の禅を宗旨・教義としています。

山号・寺院名 :北野山 龍梅寺

宗旨・宗派 :臨済宗 妙心寺派

住所 :静岡県浜松市中区天神町3-43

『本堂内部』。

見事な天井画が並んでいた。

『寺務所』。

『焼餅地蔵菩薩』

『堂内部』。

提灯の模様が美しかった。

『焼餅地蔵菩薩像』。

なんとなくすらっと長身な御地蔵様なのであった。

お顔をズームで。

餅を持ってるとか焼いてるとか・・・。

ヤキモチ焼いてイライラしている様子はなく、おだやかな表情、笑っているような・・・。

由来書がなかったので、NETで調べてみると下記の記載が。

「今は昔、三方原の片隅に小さなお地蔵さまが立っていた。誰が建てたのかはだれも分からない。

村の人たちは、「原のお地蔵さま」と呼んで大切にしていた。

ある日、近くに住んでいる農民の夢の中にお地蔵さまが出てきて、江戸の町へ連れて行って

欲しいと言った。

ふたつ返事で引き受けた農民は、次の朝、荷車にお地蔵さまを乗せて江戸へと向かった。

しかし、天神町の竜梅寺の門前まで来た時に、急にお地蔵様が重くなり、一歩も進むことが

できなくなった。

困った農民は竜梅寺にお地蔵さまをまつってくれるように頼むと、快く引き受け、お堂を建てて

くれた。それから、竜梅寺のお地蔵さまへお願いすると願い事がかなうと評判になり、

人々は願いをかなえてくれたお礼にと、焼いたやきもちを供えるようになったので

「やきもち地蔵さま」と呼ばれるようになった。」と。

『焼餅地蔵菩薩』の赤い幟が隙間なく並ぶ。

モミジ葉も陽光を浴びて緑に輝く。

そして再び旧東海道に戻ると前方に高層の『浜松アクトタワー』が姿を表した。

右手に『浜松酒造㈱』が。裏にあるのが工場のようであった。

1871

年 (

明治 4

年 )

、現在地で、中村家が酒造業を興した。

1998

年 (

平成 10

年 )

、南部杜氏の修行した増井美和が入社、 2009

年 (

平成 21

年 )

、

浜松酒造・静岡県初の女性の杜氏が就任した。

2015

年(平成 27

年)経営権が中村家から戸塚家へ譲渡され、現在当主・戸塚敦雄が、

「出世城 (

しゅっせじょう )

」、「葵御紋 (

あおいごもん )

」ブランドの日本酒と、

銘柄「出世城」の焼酎を醸造販売する老舗酒造メーカーである。

「空樽 1樽 どれでも 500円」と。植木鉢等に欲しかったが・・・。

浜松東警察署の先にあったのが『馬込一里塚跡』。

「江戸日本橋より六十五里(約260㎞)の所。道の両側に五間(約9m)四方の土を

盛り上げて塚となし、松・榎などを植え、旅人の目標とした。

塚は明治10年(1877)頃には取り壊されたという。

「馬込一里塚」の名称は静岡県史跡名勝天然記念物調査報告第三集(昭和2年)にみられる。

また資料によっては「向宿一里塚」ともいう。

この辺りは中世には宇間郷向宿、江戸時代は向宿村、現在は相生町という。」

天神町交差点横奥にはNTTのタワーが。

浜松市中区板屋町を進む。

そして『東鎧橋(ひがしよろいばし)』を渡る。

『浜松アクトタワー』が今度は左手に大きく。

『浜松城』まで2.2kmとの表示が。

浜松城標識の隣の電柱の下の木柱が『浜松宿外木戸跡』であったのであろう。

『馬込川』に架かる『馬込橋』を渡る。

この付近に「東番所」があり、いよいよ浜松宿が始まるのだ。

東海道53次の29番目の宿場である浜松には、かつて本陣6、脇本陣0、旅籠94軒があったと。

本陣が6軒もあるのは浜松宿と箱根宿だけであったと。

馬込川の上流側を見る。

『松江交差点』を渡る。

浜松市中区中央3丁目を進む。

ビルの間にあったのが『新組 新町屋台置場』。

浜松まつりで引き回される御殿屋台の倉庫であろう。

ネットで調べてみると、下の写真が格納されているようであった。

【 https://www.instaguz.com/post/2057870456704196188_2875688331

】より。

右側に『夢告地蔵』(左)の堂が見えた。

TBS

の日曜ドラマ「仁」にも登場した、安政 5

年のコレラの大流行で死んだ人たちを

供養するために建立された地蔵尊で遺族の香華が絶えなかったという。

この地蔵様は江戸時代末期のものだが、廃仏毀釈で地中に埋められてしまった。

ところが「助けてー、助けてー」と町民の夢枕に。

かわいそうにと掘り起こされてこの地に安置されたのだと。

『 夢告地蔵

👈リンク』。

『大日如来青面金剛三猿』と刻まれた石碑も。

浜松市中区板屋町を進む。

『アクト通り北口』

静岡唯一の超高層浜松アクトタワー(212.77m)から北に伸びる、緑豊かな大通りの名称。

階段を降りていくと、浜松駅、アクトシティー方面への地下道に繋がっている模様。

『アクト通り』案内板。

『遠鉄電車』の高架橋の下を通過。

旧東海道を先に進むと、遠州鉄道鉄道線の高架下に『万年橋』があった。

現在は暗渠となっている新川を跨ぐ橋であるが、幕末に河井次郎八が石造りの太鼓橋に

架け替え、この時に長い歳月に耐えられるようにとの願を込めて 「万年橋」 と名付けられた。

現在の橋は、昭和58年に架け替えられたものであると。

田中屋の角を右折して旧東海道を離れて進む。

そして右手にあったのが『徳川家康家臣 本多忠勝屋敷推定地』。

『稲荷通り』と書かれた石柱も。

「本田忠勝(天文十七年~慶長十五年 1548~1610)は酒井忠次・榊原康政・井伊直政

とともに徳川四天王。江戸時代(十八世紀)に編纂された「曳駒拾遺」に「本多平八郎忠勝は

分器稲荷社の西の家也と云へり」と記されている。」

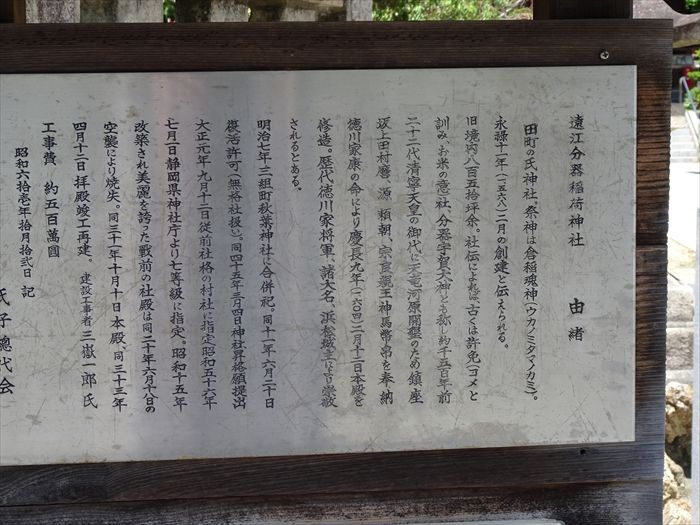

その先にあった『遠江分器稲荷神社』に立ち寄る。

永禄禄 11

年( 1568

年)創建と伝えられている。

旧境内 850

坪余り。

分器宇賀大神とも号し約 1500

年前、 22

代清寧天皇の御代に天竜河原開墾の為、鎮座。

徳川家康公が三河から浜松に入った時に倉稲魂神を祭神として社が構えられたという説や、

昔この辺りが伊勢神宮の神領であった頃に創建され、坂上田村麻呂が東征の際、勝利を

祈願したとの説も伝わっているそう。

明治 7

年には三組町の秋葉神社に合祀されましたが、明治 11

年に再興が許されています。

戦火前の社殿は徳川家康公の命により慶長 9

年( 1604

年)に建てられましたが

昭和 20

年 6

月 18

日の空襲で消失しました。現在の社殿は戦後に再建されたもの。

浜松まつりの田町の凧絵柄は、分器稲荷の神紋である宝珠から生まれたものなのだそうです。

『拝殿』

拝殿前には金色のキツネさんが。

稲荷神社なので境内には、狛犬ならぬ金色の狛狐の姿も。

他にも、色んな種類の狐の置物があった。

更に近づいて。

奉納された多くの幟。

『本殿』。

その9

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12