PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『遠江分器稲荷神社』を後にし、二俣街道を北に向かって進み左折すると左手にあったのが

『松下之綱屋敷推定地』碑。

「松下屋敷は戦国時代の国人領主、松下氏が居を構えた場所で、別名「頭陀寺城」とも

呼ばれています。

屋敷の敷地は100m四方ほどありました。この屋敷の主であった松下之綱(ゆきつな)には、

織田信長に仕える前の豊臣秀吉公が奉公したと伝わります。」

S字カーブの途中にあったのが『霜垂口(しもだれくち、下垂口)』

「古城(引間城)の東側の城門でしたが、浜松城の増築以後も浜松城の北東の城門として

維持されてきました。浜松城の天守台の向きからも、当初はこちら側が城の

正面にあたっていたと想像されます。

なお、道路の食い違いは、浜松城下で唯一現存する貴重な防御上の遺構です。」

前方に『浜松城の天守閣』が姿を現した。

ズームで。

右手に『東照宮』と刻まれた石碑。

東照宮の鳥居と社殿をズームで。

浜松城前の県道132号線に出る。

右手にホテルコンコルド浜松が見えた。

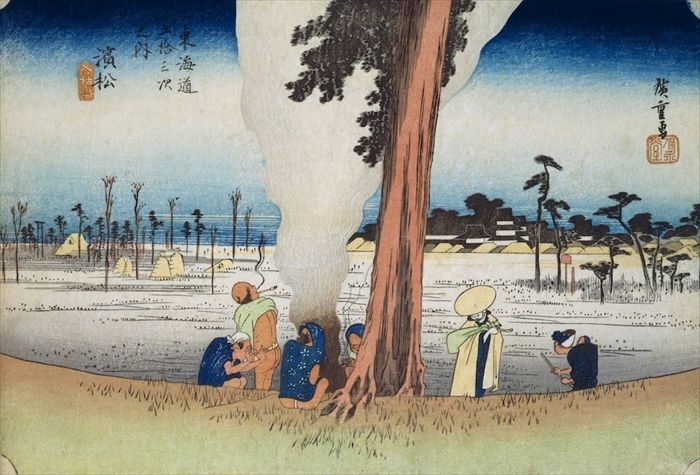

『東海道五拾三次之内 濱松 冬枯ノ図 安藤広重』

街道脇に立つ大きな杉の木の根元で、焚き火をしながら暖をとっている旅人たち。

焚き火から立ち上る煙が黒から白へと変化している様子を良く表現している。

刈入れの終わった田んぼの中に立て札のある松林があるが、

これは「颯々松(ざざんざのまつ)」と呼ばれた旧跡で、その昔将軍足利義教が松の下で

酒宴を催した際に「浜松の音はざざんざ」と謡い、以来ざざんざの松として有名になったという。

「ざざんざ」とは、風の音を表しますが、広重の描いた内容は全くの無風の好対照の情景です。

画面右奥に見えるのが浜松の宿場で、浜松城の天守閣も見える。

この「颯々松」はこの場所から直線距離で北東6~700m離れた、遠鉄電車の八幡駅近くにある

「浜松八幡宮」近くにあったとのこと。

左に曲がり浜松市役所方面に進む。

市役所手前を右折して坂道を上って行った。

突き当りを左折。

右手に『浜松城公園ご案内』。

安政年間の浜松城および城下町の様子と、現在の浜松中心部との比較ができる

浜松城公園周辺案内図。

ここを右に曲がり坂を上っていくと天守閣方面に。

浜松城は、三方ケ原台地の東南端にあって、徳川家康が築いた。家康は天文11年(1542)

三河国岡崎城内に誕生し、父は松平広忠。母に生別、駿府に少年時代を過ごすが、岡崎に戻り、

永禄11年(1568)に三河から近江に入り、各地を転戦して引馬城をはじめ諸城を

したがえると共に、元亀元年(1570)長子の信康に岡崎城をゆずって、自らは浜松城へ移り、

駿遠経営の本拠と定めた。

家康は、29歳から天正14年(1586)45歳で駿府城(静岡市)に入るまで、在城17年に

及んでいる。有名な姉川、長篠、高天城、小牧・長久手の戦いもこの期間に行われ、特に

元亀3年(1572)の三方ケ原合戦は、家康の生涯における難戦で、関ヶ原合戦以上の

戦いであった。家康にとって、この浜松在城17年間は、徳川300年の歴史を築く

試練の年でもあった。

当時の城郭は、南北500m、東西約450mで、三方ケ原台地の斜面に沿い、天守閣・本丸・

二の丸・三の丸がほぼ一直線に並び、梯郭式の築城法に属している。その他

作左曲輪(さくざくるわ)、出丸等もあった。

この浜松城は、豊臣の家臣、堀尾吉春氏によって天守が築かれたといわれているが、江戸に

幕府が開かれてからは、代々の諸大名にこれを守らせ、浜松藩制約260年の間に再任を含めて

25代の城主が在城した。在城中に老中に5人、大阪城代に2人、京都所司代に2人、寺社奉行に

4人(兼任を含む)が登用されており、中でも水野忠邦は、天保の改革でよく知られている。

そのことから、浜松城が出世城ともいわれるようになった。

明治維新以来、城郭は壊され、すっかり荒廃していたが、昭和33年春浜松市民の努力が結実し、

旧天守閣跡に、新天守閣が再建され、昭和34年6月1日市の史跡に指定された。

『浜松城公園園内マップ 園内のみどころ』。

『鉄門(くろがねもん) 浜松城の要となる門』

「鉄門は、文字通り扉や柱などの門の一部に鉄製の部材を使っていた門であったと考えられます。

本丸への正面出入口として重要な門であり、天守門と同様に門の上部に櫓を有する櫓門でした。

江戸時代前半の絵図(左上)には、門の内側に枡形(四角形)の虎口(侵攻してきた敵を前後左右

から攻撃できるようにした空間)が描かれ、高い防御機能を持っていたことがうかがえます。

1872年(明治5年)まで鉄門は存在していましたが、その後の払い下げ等により失われています。

なお、鉄門の推定位置については、東側の歩道路面にあるプレートにより確認する事ができます。」

『天守門』そして『天守門への階段』を支える石垣を見上げる。

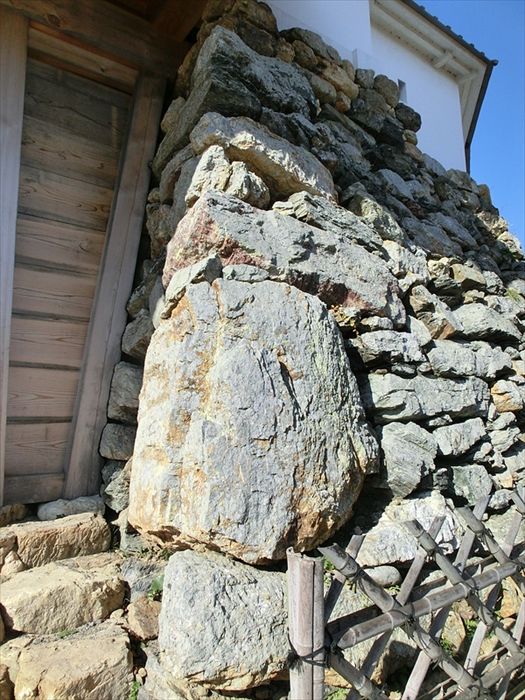

『当時の石垣』。天守前広場に入る所に積まれている石垣。

「これは、四百年前の家康築城の頃の面影を残す貴重な石垣です。

登ったり石を引き抜くことは絶対にしないで下さい。」

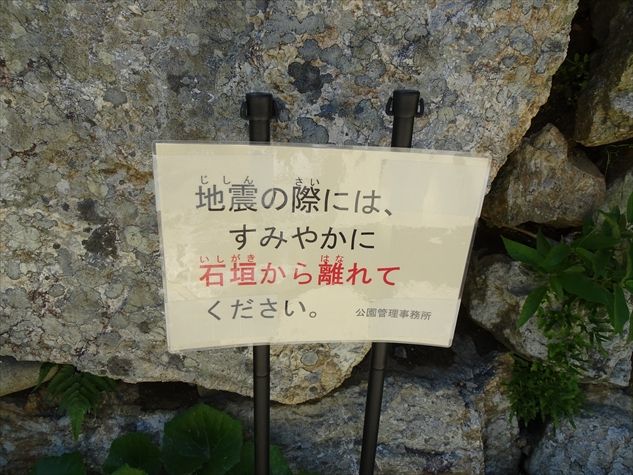

『地震の際には、すみやかに石垣から離れてください。』と。

『天守門』を見上げる。

浜松城の中枢にあたる天守曲輪(てんしゅくるわ)の入口に建つ天守門は明治6年

(1873年)に解体されましたが 市により 櫓が載る建物である天守門の再建を行い

2013年〜2014年に掛けて天守門が原位置に復元されています。

『天守門』

「浜松城の天守門は天守曲輪の大手につくられた門で、安土桃山時代(16世紀末)に建てられ、

江戸時代に改修が繰り返された後、1873年(明治6年)に取り壊されました。

2009年度および2010年度の発掘調査で見つかった礎石や、19世紀の絵図などをもとに、

2014年(平成26年)3月に復元されました。総工費は1億7000万円で、三浦正幸先生が

復元図を作成されたそうです。

高さ9.4m、幅11m、奥行き5mの巨大な櫓門で、門の上にある櫓には武器や食料を保管し、

籠城戦になった際にはここから攻めて来る敵を弓矢や鉄砲で迎え撃てるようになっていました。

天守がなくなったあとも、そのまま明治維新まで残されていたと考えられています。」

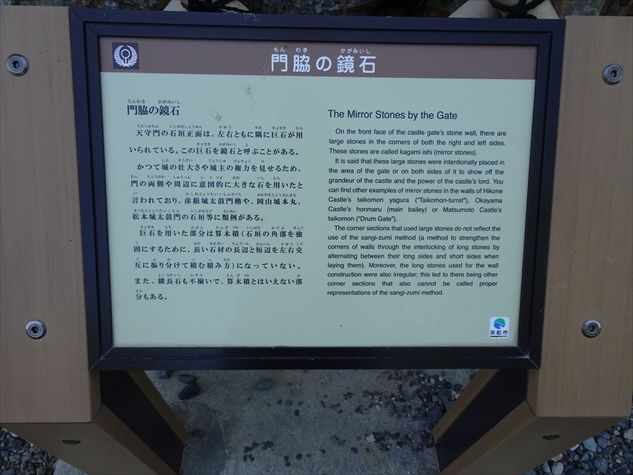

『門脇(もんわき)の鏡石(かがみいし)』

「天守門の石垣正面は、左右ともに隅に巨石が用いられている。

この巨石を鏡石と呼ぶことがある。かつて城の壮大さや城主の権力を見せるため、門の両側や周辺に意図的に大きな石を

用いたと言われており、彦根城太鼓門櫓や、岡山城本丸、松本城太鼓門の石垣等に類例がある。巨石を用いた部分は算木積(石垣の角部を強固にするために、長い石材の長辺と短辺を

左右交互に振り分けて積む積み方)になっていない。

また、横長石も不揃いで、算木積とはいえない部分もある。

天守を見上げる。

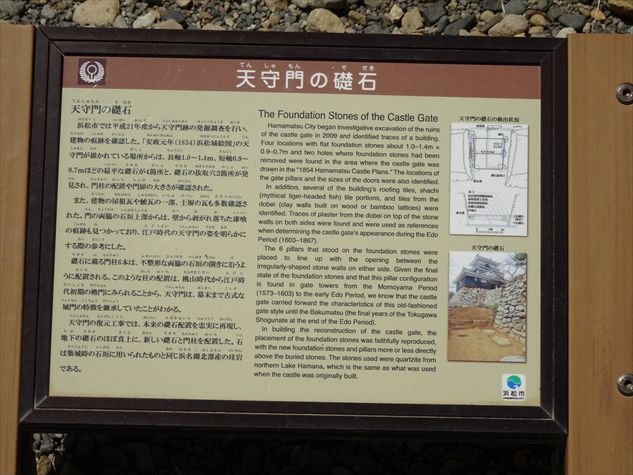

『天守の礎石(そせき)』

「浜松市では平成21年度から天守門跡の発掘調査を行い、建物の痕跡を確認した。

「安政元年(1854)浜松城絵図」の天守門が描かれている場所からは、長軸1.0〜1.4m、

短軸0.9〜0.7mほどの扁平な礎石が4箇所と、礎石の抜取穴(ぬきとりあな)

2箇所が発見され、門柱の配置や門扉の大きさが確認された。

また、建物の屋根瓦や鯱瓦(しゃちがわら)の一部、土塀の瓦も多数確認された。

門の両脇の石垣上部からは、壁から剥がれ落ちた漆喰の痕跡も見つかっており、

江戸時代の天守門の姿を明らかにする際の参考にした。

礎石に載る門柱6本は、不整形な両脇の石垣の開きに沿うように配置される。

このような柱の配置は、桃山時代から江戸時代初期の櫓門にみられることから、

天守門は、幕末まで古式な城門の特徴を継承していたことがわかる。

天守門の復元工事では、本来の礎石配置を忠実に再現し、地下の礎石のほぼ真上に、

新しい礎石と門柱を配置した。

石は築城時の石垣に用いられたものと同じ浜名湖北部産の珪岩(けいがん)である。」

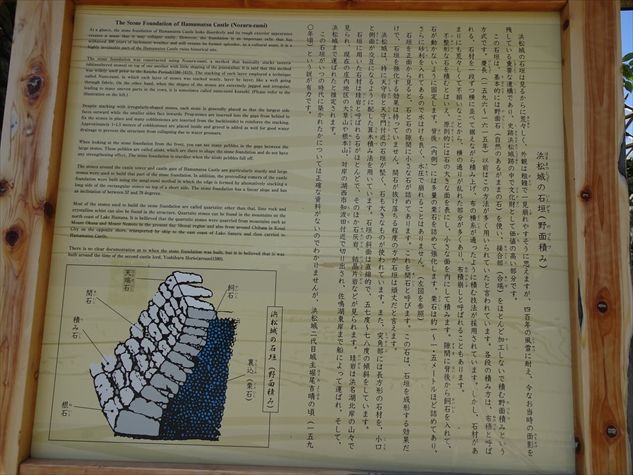

『浜松城の石垣(野面(のずら)積み)』

「浜松城の石垣は見るからに荒々しく、外観は粗雑で一見崩れやすいように思えますが、

四百年の風雪に耐え、いまなお当時の面影を残しています。

この石垣は野面積みといい、自然石を上下に組み合わせて積む方法で、慶長(1596年~

1615年)以前はこの方法が多く用いられていました。石の大きい面を内側にして

長く押し込み(牛蒡積み)、その内側に小型の栗石を1~1.5mほど詰め、さらに

砂利を入れてあるので水はけもよく、水圧で崩れることがありません。

石垣表面の隙間には詰め石をし、外観は乱雑ですが、堅固に造られています。

浜松城は、特に天守台と天守門趾付近の石組みが硬く、石も大きなものが使われています。

また、突角部には長方形の石材を小口と側面が交互になるように配した算木積み法を

用いています。石垣の斜面は直線的で、57度~78度の傾斜をしています。

石垣に用いた石材は珪岩と呼ばれる物がほとんどで、そのほか石灰岩、結晶片岩などが

見られます。珪岩は浜名湖北岸の山々でみられ、現庄内地区の大草山や根本山、対岸の

湖西市知波田付近で切り出され、左鳴湖東岸まで船によって運ばれ、そして、

浜松城まで運ばれたと推定されます。

この石垣がいつの時代に築かれたかについては正確な資料がないのでわかりませんが、

二代城主堀尾吉晴の頃(1590)と考えられています。」

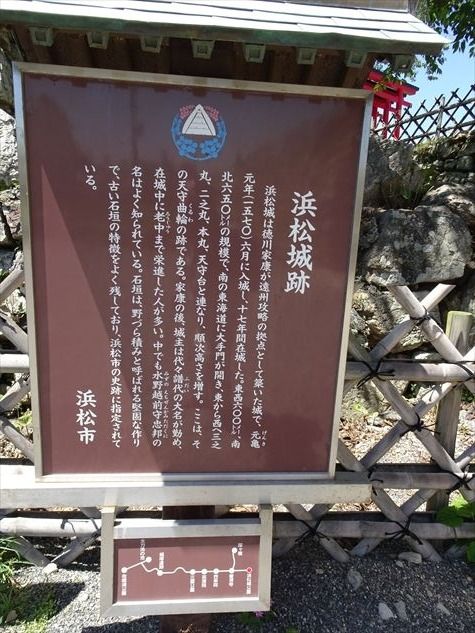

『浜松城跡』

「浜松城は徳川家康が遠州攻略の拠点として築いた城で、元亀元年(一五七〇)六月に入城し、

十七年間在城した。東西六〇〇メートル、南北六五〇メートルの規模で、南の東海道に

大手門が開き、東から西へ三之丸、二之丸、本丸、天守台と連なり、順次高さを増す。

ここは、その天守曲輪の跡である。家康の後、城主は代々譜代の大名が勤め、在城中に

老中まで栄進した人が多い。中でも水野越前守忠邦の名はよく知られている。

石垣は、野づら積みと呼ばれる堅固な作りで、古い石垣の特徴をよく残しており、

浜松市の史跡に指定されている。」

天守を天守曲輪から見る。

『天守曲輪(くるわ)』

井戸の傍に説明板が立っていました。

曲輪というのは、城や砦を石や土で囲んだ所をいう。ここは丘陵の西のはしの最も高い所にあり

北東と南東の方向にはり出した菱型(東西56m・南北68m)に近い形をしている。

周囲は低い土塁(土でつくったへい)があり、その下に石垣をめぐらしている。

東に天守門、西に埋門(うずみもん)があり、内部は広場となっていた。

江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康公が29歳から17年間も在城していた城。

別名出世城と呼ばれる。

天守台にあるハートの石

浜松城の天守台にはハートに見える形をした石があり、その石探しがちょっとした

ブームになっている

この真ん中の石だそうです。ななめになってますが、いわれてみればハートに見えなくもない。

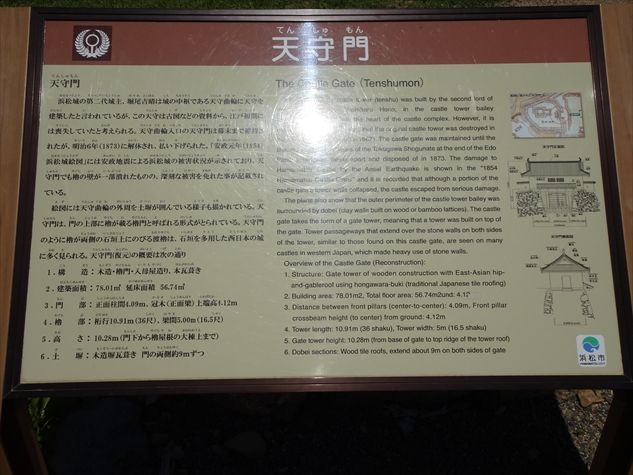

『天守門』

「浜松城の第二代城主、堀尾吉晴は城の中枢である天守曲輪に天守を建築したと言われているが、

この天守は古図などの資料から、江戸初期には喪失していたと考えられる。

天守曲輪入口の天守門は幕末まで維持されたが、明治6年(1873)に解体され、払い下げられた。

「安政元年(1854)浜松城絵図」には安政地震による浜松城の被害状況が示されており、

天守門でも櫓の壁が一部潰れたものの、深刻な被害を免れた事が記載されている。

絵図には天守曲輪の外周を土塀が囲んでいる様子も描かれている。天守門は、門の上部に櫓が載る

櫓門と呼ばれる形式がとられている。天守門のように櫓が両側の石垣上にのびる渡櫓

(わたりやぐら)は、石垣を多用した西日本の城に多く見られる。

天守門(復元)の概要は次の通り

- 構造:木造・櫓門・入母屋造り・本瓦葺き

- 建築面積:78.01m2 延床面積 56.74m2

- 門部:正面柱間4.09m、冠木(正面梁)上端高4.12m

- 櫓部:桁行10.91m(36尺)、梁間5.00m(16.5尺)

- 高さ:10.28m(門下から櫓屋根の大棟上まで)

- 土塀:木造塀瓦葺き 門の両側約9mずつ」

マンガ『センゴク』の画も展示されていた。

(三方ケ原合戦の様子が描かれていると)

『天守台』

「浜松城の天守台は、一辺21mのややいびつな四角形をしていて、西側に八幡台と呼ばれる

突出部が付いている。また東側には、付櫓と呼ばれる張り出し部分があり、

現在は復興天守閣への入口として利用されている。

浜松城の天守は第二代城主堀尾吉春の在城期(1590頃)に築かれた説が有力だが、

17世紀の絵図には天守が描かれていない事から、江戸時代前期には天守が失われていたと

考えられている。昭和33年(1958)に作られた現在の復興天守閣は、天守台の大きさと

比べると小さいものである。

かつての浜松城は、築城時期等から大きな屋根を持つ下層部の上に小さな望楼が載せられる

「望楼型」であった説が有力である。その規模は天守台の大きさから推測すると現在よりも

一回り大きい三重四階で、巨大な天守だったと考えられる。」

浜松城天守入口。

内部は資料館として使われており、徳川家康をはじめとした当時のゆかりの品々を

見学することができます。

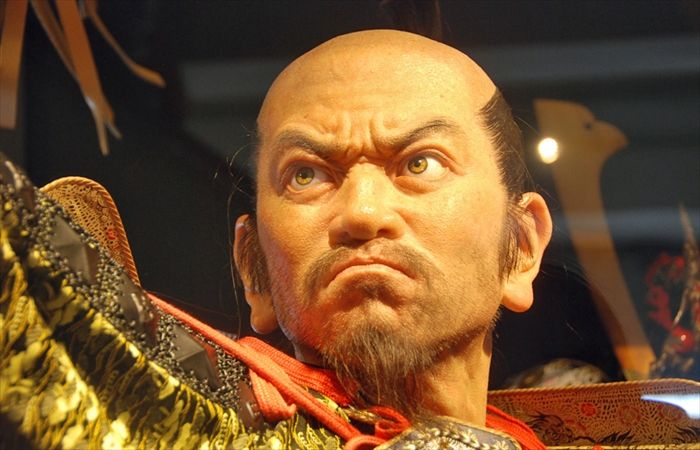

『徳川家康の3D像』。

2015年、徳川家康公400年記念事業として制作された30歳前後の等身大家康像。

「手相・しわ・毛穴」まで再現され、今までにない家康公の姿を披露しているのだと。

『歯朶具足(しだぐそく)』(右)

徳川家康が霊夢により作らせた具足で御夢想形あるいは御霊夢形とも称されています。

兜に歯朶の葉形の前立がついていることから歯朶具足とも呼ばれました。

『金蛇美具足(きんだみぐそく)』(左)

総体が金泥または金箔でいろどられているために金蛇美具足と言われています。

桶狭間の戦いのときに、19歳の松平元康(後の徳川家康)が着用したものと伝えられています。

これも、徳川家康の武将姿の絵画であろうか?

天守入口前から天守門を見下ろす。

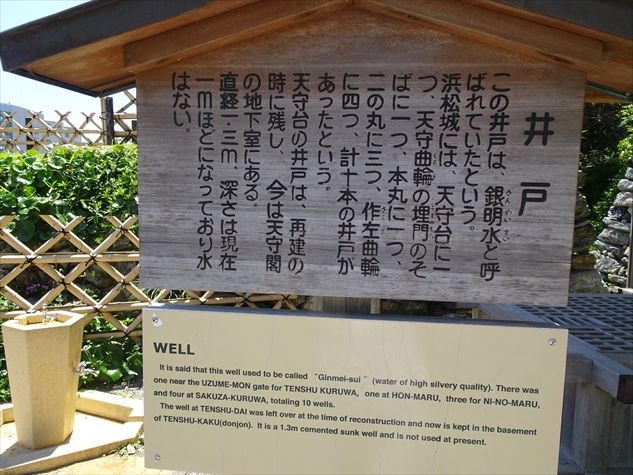

『井戸』

天守前広場に入った所にあった。

「この井戸は銀明水と呼ばれていたという。

浜松城には、天守台に一つ、天守曲輪の埋門のそばに一つ、本丸に一つ、二の丸に三つ、

作左曲輪に四つ、計十本の井戸があったという。

天守台の井戸は、再建の時に残し、今は、天守閣の地下室にある。

直径1.3m、深さは現在1mほどになっており水はない。」

『八幡台』。

天守台の北西にあたり、五段の石垣により天守台より高く、面積はおよそ40㎡

(12坪)あり、浜松城の中で最も高い所(419.9m)であります。

城を守る神社(多分、八幡大菩薩)をお祀りした所だといわれてます。

八幡大菩薩は武士の守り神として信仰されました。

『門下の排水溝』

「平成21年度からの発掘調査で、門下に瓦を用いた排水溝が発見された。

丸瓦を使用して排水溝を狭くしている部分があることから、かつて礎石が存在していた

時点には、排水溝が造られていたと考えられる。土層断面から、瓦の排水溝埋没後に

礎石の抜き取りがあったことがうかがえる。

排水溝は西側の雨落溝から屈曲し、南側の石垣に沿って配列されている。

排水溝に使用された瓦は、江戸前期までの古い特徴をもつもので構成されているが、

この排水溝がいつの時代に造られたものかは、正確には特定できていない。」

再び天守を。

『若き日の徳川家康公の銅像』

「この銅像は1981年(昭和56年)に建てられました。「徳川家康公は天文11年(1542年)

三河国岡崎城内に誕生した。

父は松平広忠、母に生別、駿府に少年時代を過ごしたが、岡崎に戻り独立の一歩を踏み出した。

元亀元年(1570年)遠江国へ進出、浜松に築城し、ここを根拠として着々と地歩を固めた。

その間17年、武田信玄のために大敗を喫した三方原合戦、正室築山殿嫡男信康を一時に

失うような家庭危機に遭遇したが、隠忍自重よくこれを克服し、東海を制圧、その領国は

遠江・三河・駿府・甲斐・信濃の五か国に及び、海道一の弓取り武名を馳せるにいたった。

そして常にこれを支えたものは浜松の地の利と人心の和であった。

浜松より駿府へ、さらに江戸に移り、江戸幕府を開き、二百六十年余の泰平の基礎を固めたが、

やがて駿府に退隠、元和2年(1616年)薨じた。

乱世を生きぬいた努力と忍苦の75年であった。

像は浜松時代の若き日の公の姿。

手にしたのは勝草と呼ばれためでたい歯朶である。」

その10 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12