PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

行ってきます。『中国・東北地方7名所』とは日本では『旧満州』とも呼ばれる

ハルビン(哈爾浜)、長春(旧新京)、瀋陽(旧奉天)、丹東(旧安東)、本溪、

大連、旅順で、これらの都市を8日間で巡る旅です。

ハルビン(哈爾浜)は我が亡き父が、終戦の2年前に行っていた場所なのです。

図書館で本を借り、少しばかりの予習も。

昨日、添乗員の男性から電話連絡が在り、ツアーは11名と予想より少なかったのです。

今回もトランクとリュックで参加します。

今回の宿泊ホテルは、幸いどこも街中にあるようですので、早朝散歩で朝の街の姿も

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

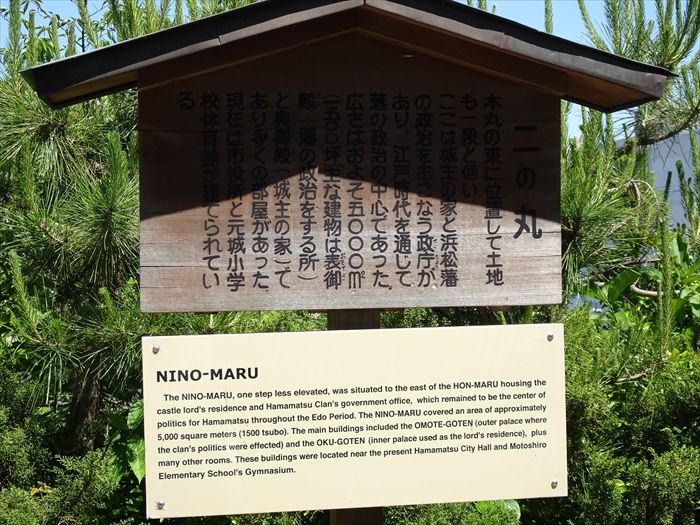

『二の丸』

「本丸の東に位置して土地も一段と低い。

ここは城主の家と浜松藩の政治をおこなう政庁があり、江戸時代を通じて藩の政治の

中心であった。広さはおよそ五〇〇〇m2(一五〇〇坪)、主な建物は表御殿

(藩の政治をする所)と奥御殿(城主の家)であり多くの部屋があった。」

現在は市役所と元城小学校体育館が建てられている。」

本丸の東どなりにあり、土地も一段と低くなっている。本丸との間には空濠があり

東側に2代将軍秀忠が生まれた御誕生場がある。

この二の丸と、これに付属する北側と東側に広場があり、周囲を低い石垣でかこむ。

二の丸には城主の居館があり、また浜松藩の政庁も設けられて江戸時代を通じて

藩政の中心であった。

『本丸』

「天守閣が城の象徴なら、本丸は本拠。普通の城は天守閣を囲むように本丸が配置されているが、

浜松城は、斜面を階段のように利用したため、天守閣と本丸が東西に線上に並んでいる。

本丸は、天守閣の東、天守台より約17m下に設けられた。南面に鉄門がある。

ここには富士見櫓と菱櫓があり、鉄門の西の石垣には多門が設けられ厳重な構えになっていた。」

『若き日の徳川家康公像』を再び振り返る。

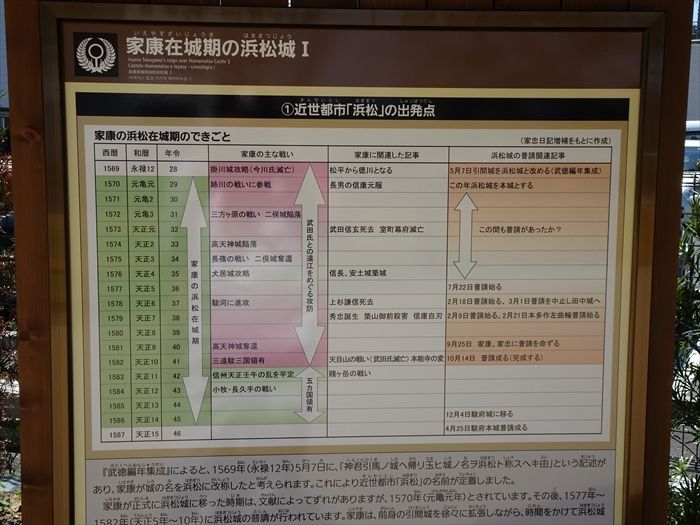

『家康在城時の浜松城Ⅰ』

「『武徳編年修正』によると、1569年(永徳12年)5月7日に、「愼君引馬ノ城へ帰リ玉ヒ

城ノ名ヲ浜松ト称スヘキ由」tぴう記述があり、家康が城の名を浜松に改称したと考えられます。

これにより近世都市「浜松」の名前が定着しました。

家康が正式に浜松城に移った時期は、文献によってずれがありますが、1570年(元亀元年)と

されています。その後、1577~1582年(天正5年~10年)に浜松城の普請が行われています。

家康は、前身の引馬城を徐々に拡張しながら、時間をかけて浜松城・・・」

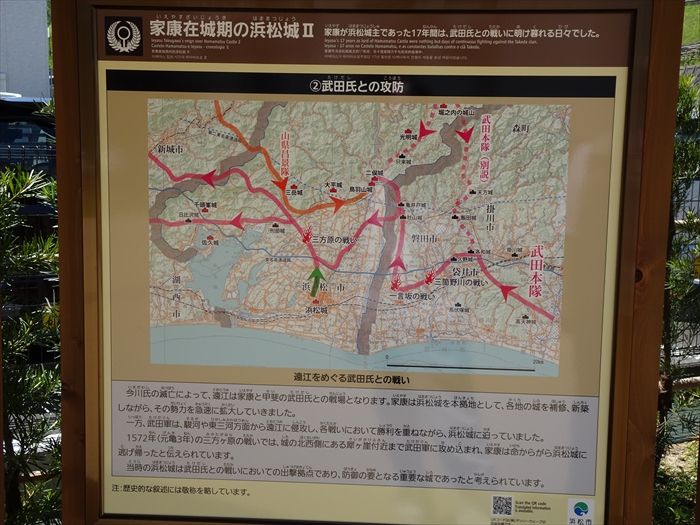

『家康在城時の浜松城Ⅱ』。

「今川氏の滅亡によって、遠江は家康と甲斐の武田氏との戦場となります。家康は浜松城を

本拠地として、各地の城を補修、新築しながら、その勢力を急速に拡大していきました。

一方、武田軍は、駿河や東三河方面から遠江に侵攻して、各戦いにおいて勝利を重ねながら、

浜松城に迫っていました。

1572年(元亀3年)の三方ヶ原の戦いでは、城の北西部にある犀ヶ崖付近まで武田軍に

攻め込まれ、家康は命からがら浜松城に逃げ帰ったと伝えられています。

当時の浜松城は武田氏との戦いにおいての出撃点であり、防御の要となる重要な城であったと

考えられています。」

『家康在城時の浜松城Ⅲ』。

「家康在城期の浜松城は、石垣や瓦葺きの建物がない、戦国時代の実用的な土づくりの城であったと

考えられています。イメージ図では、堀と土塁、木製の柵をめぐらせた曲輪を配し、簡素な物見櫓と

板葺き屋根の建物を表現しています。

これまでの発掘調査により、家康在城期とされる異物が元城町王将宮、作左曲輪、清水曲輪から

出土していますが、旧元城小学校内で発見された井戸跡からは、瓦片が出土しており、家康が

瓦を使った建物の造営に着手していた可能性も考えられます。」

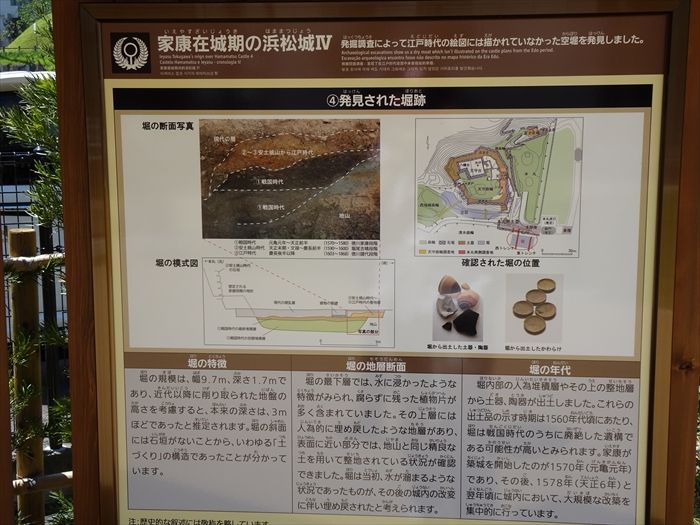

『家康在城時の浜松城Ⅳ』。

「堀の特徴

堀の規模は、幅9.7m、深さ1.7mであり、近代以降に削り取られた地盤の高さを考慮すると、

本来の深さは、3m程であったと推定されます。堀の斜面には石垣がにことから、

いわゆる「土づくり」の構造であったことが分かっています。」

『新たに発見された石垣 発掘調査により判明』

「この石垣は、2014年(平成26年)に行った発掘調査によりはっけんされました

翌年には石垣部分の全面検出を行っています。

発見された石垣には、天守台と同様に自然石を利用して積み上げられた野面積であり、

石を横長に配し、横に目地(つなぎ目)が通るようにする布積みといわれる石積み技法が

みられます。この石垣の状況から、堀尾吉晴在城期(1590年代)とされる遺構と考えられます。

遺構の保護をはかりながら、2018年(平成30年)に整備を行いました。整備の主な手法は

次のとおりです。

・石垣上部に同じ石材を貼り付け、風合いを整える。

・石垣下段に盛土を行い、基礎部分の劣化を抑える。」

『浜松城の変遷Ⅰ』。

「①今川氏支配下による引間城の時代(16世紀前半)

浜松城の前身は、15世紀頃に築かれた引間城です。引間城は引間宿の西側に並ぶ丘陵地に

築城されました。築城時の城主は不明ですが、16世紀前半には今川氏支配下の飯尾氏が城主を

務めていました。この城は、4箇所の曲輪を複合した方形の構造をしており、現在も浜松城公園の

北東部にある元城町東照宮境内にその名残を留めています。」

②徳川家康による浜松城築城期の時代(1580年頃)

1570年(元亀元年)、今川氏の滅亡によって、徳川家康は三河の岡崎から浜松に移りました。

引間城は浜松城と改称され、甲斐の武田信玄の侵攻に備える前線基地として拡張、整備されました。

浜松城は、軍事施設としての実用的な城であったと創造されますが、家康在城期の城の具体的な

記録や絵図は残されていません。近年の発掘調査によりその姿が解明されつつ有ります。

『浜松城の変遷Ⅱ』。

「③堀尾吉晴による織豊系城郭化の時代(1590年~1600年)

1590年(天正18年)の小田原合戦後、豊臣秀吉によって家康は関東に威風され、その後、

秀吉の重臣であう堀尾吉晴が城主となりました。吉晴は豊臣氏の権威を示すために、当時の

最新技術である高石垣や豪壮な天守を備えた織豊系城郭に造り変えました。

現在、浜松城に残る石垣は、吉晴在城時に築かれたものと考えられています。

④徳川譜代による近世浜松城の時代(17世紀前半以降)

1600年(慶長5年)、関ヶ原の戦いで家康が西軍に勝利すると、浜松城は徳川譜代の大名が

治める城となりました。戦乱の時代が終わり、浜松城は行政施設としての体裁が整えられました。

豪壮な天守は17世紀前半に失われたとみられますが、三の丸の拡張や大手門の新設などが

城下町の整備と一体となって行われました。」

浜松城公園 本丸南広場より浜松城の勇姿を見る。

ズームで。

『本丸南の空堀』。

「この堀は、天守曲輪を含む本丸一帯の防御機能を高めるために設けられた空堀でした。

この堀の特徴は、空堀の中央部に土手(中土手)に設け、起伏(高低差)をつくり出すことで、

敵の侵攻を鈍らせ、鉄砲や弓矢での攻撃をしやすくしたつくりであったと考えられています。

さらに、本丸に近い北東部には袋地のような箇所を設け、堀の奥まで侵攻した的が塀沿いに

移動してきたところを三方(前方、左右)から攻撃できるように工夫をされていたと

考えられています。なお、この堀は公園南側の道路の下にあると考えられていますが、

その大きさ(範囲)については、明確になっていません。」

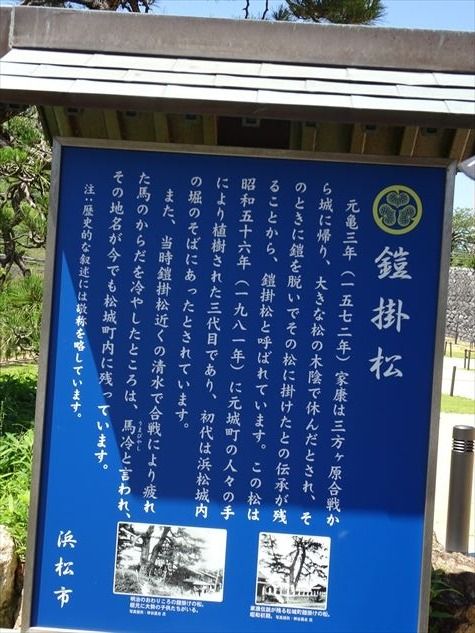

三方ヶ原の戦いで敗れ、浜松城に逃げ帰った家康公が、鎧を脱いでこの松に掛けたという

伝説から、この名が付けられました。

この松は浜松城内の堀の近くにあったといわれています。

「元亀3年(1572)家康は三方原の合戦から城に帰り、大きな松の木陰で休んだ。

そのとき鎧を脱いでその松に掛けたことから、鎧掛松と呼ばれている。

この松は昭和56年に元城町の人々の手により植樹された三代目。初代は浜松城内の

堀のそばにあった。また当時鎧掛松近くの清水で合戦により疲れた馬の体を冷やした

ところは馬冷といって、その地名が今も浜松町内に残っている。」

『連尺』交差点手前が『浜松城大手門跡』。

この付近の道路中央部に、浜松城の正門つまり大手門があったのだと。

南面する間口8間(約14,6m)奥行4間(約7,3m)の瓦葺の建物で常に武器を備え、

出入りが厳しく取り締まられていたと。

『浜松城大手門跡』碑。

「この付近の道路中央部に、浜松城の正門つまり大手門がありました。

南面する間口8間(約14.6m)、奥行4間(約7.3m)の瓦葺きの建物で、つねに武器を備え、

出入が厳しく取り締られていました。 」。

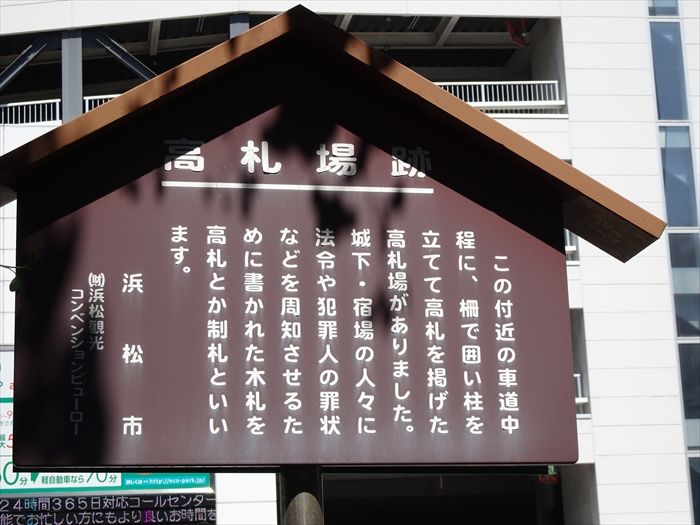

『高札場跡』前。

『高札場跡』

谷島屋書店前rあった『高札場跡』碑。

『谷島屋書店』と刻まれた石碑の文字は島崎藤村の筆によると。

「昭和13年(1938)連尺町本店が古風な土蔵造りから洋風の近代店舗に生まれかわり、

文豪、島崎藤村の手になる大文字が大理石に刻まれて店頭高く掲げられました。

この文字について藤村は「筆を執るまでに永い時間を費やしたが、ある朝大木のたたずまいを

見て心がきまり、短い時間で書き上げた」と語れました。

それから7年後、戦火によって砕かれましたが、昭和47年(1972)藤村生誕100年と

谷島屋創業100年を記念して、遺された写真により縮尺復刻したものです。

島崎藤村の「簡素」な風格をよく伝えています。 」と。

「この付近の車道中程に、柵で囲い柱を立てて高札を掲げた高札場がありました。

城下・宿場の人々に法令や犯罪人の罪状などを周知させるために書かれた木札を

高札とか制札といいます。」

『佐藤本陣跡』

「大名・公家・幕府役人など貴人の宿泊のために宿場に置かれた旅館を本陣といいます。

ここは、浜松の本陣6ヶ所の内のひとつ、佐藤家の本陣跡で。

建坪がおよそ225坪(約745㎡)ありました。」

『佐藤本陣跡』の直ぐ先にあったのが『江馬殿小路跡』。

『江馬殿小路跡』の説明板。

「今の連尺町・伝馬町・肴町の町境にあった小路で、幅は一間半(約2.7m)あった。

肴町に魚市場があった頃は大八車の往来が盛んで、両側には飲食店を扱う店があり、

一名”うまいもの小路”ともいわれていた。 映画監督木下恵介氏の生家尾張屋もこの

小路中程の南側にあった。 古文書「曳駒拾遺」によると、飯尾豊前守連龍が曳馬城にて

浜松を治めていた永禄の頃、家老の一人江馬安芸守泰顕の屋敷が今の五社小路の下あたりに

あったことから、 この屋敷の脇道を江馬殿小路と呼ぶようになったという。

また、江馬殿小路は俗称沼殿小路とも呼ばれた。 終戦後の区画整理で住宅が南によったために

なくなってしまったが、ここにあった老舗の中で肴町の桝形、弁いち、伝馬町の柳川亭、

千歳町の井口堂、高町の久の秀 などは今も伝統の味を伝えている。 」

三菱UFJ銀行前、地下に潜る階段手前にあった『川口本陣跡』。

「大名・公家・幕府役人など貴人の宿泊のために宿場に置かれた旅館を本陣といいます。

ここは、浜松の本陣6ヶ所の内でもっとも新しくできた川口家の本陣跡です。

建坪がおよそ163坪(約540㎡)あったといいます。」

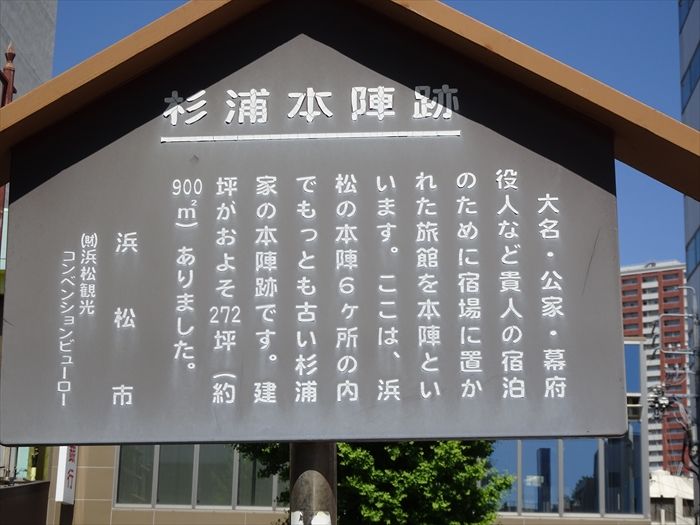

浜松信用金庫(はましん) 伝馬町支店前にあったのが『杉浦本陣跡』。

元亀元年(1570)家康入城と共に名主役に、慶長6年(1601)伝馬制が定められた時、

問屋役を命じられた。室町後期から続く古い家柄。

『杉浦本陣跡』石碑の脇の道路入口に。

「大名・公家・幕府役人など貴人の宿泊のために宿場に置かれた旅館を本陣といいます。

ここは、浜松の本陣6ヶ所の内でもっとも古い杉浦家の本陣跡です。

建坪がおよそ272坪(約900㎡)ありました。」

『川口本陣跡』の対角線方向、伝馬町交差点の角には『梅屋本陣跡』が。

「大名・公家・幕府役人など貴人の宿泊のために宿場に置かれた旅館を本陣といいます。

ここは、浜松六本陣の内梅屋家の本陣跡で建坪は180坪(約600㎡)でした。

国学者賀茂真淵(本名庄助)は梅屋敷の婿養子でした。」

『本陣跡』石柱。

この後、伝馬町交差点を西に向かう。

浜松市中区伝馬町交差点付近のビルの壁画。

アルゼンチンを代表する英雄、チェ・ゲバラとマラドーナ。

なぜこの二人?サッカー王国静岡県なのでマラドーナはともかく、浜松の街角にゲバラは??。

栄町交差点を通過する。

この周辺は完全にモール化されていた。

右手にあったのが『金山神社』。

短い参道。

『拝殿』。

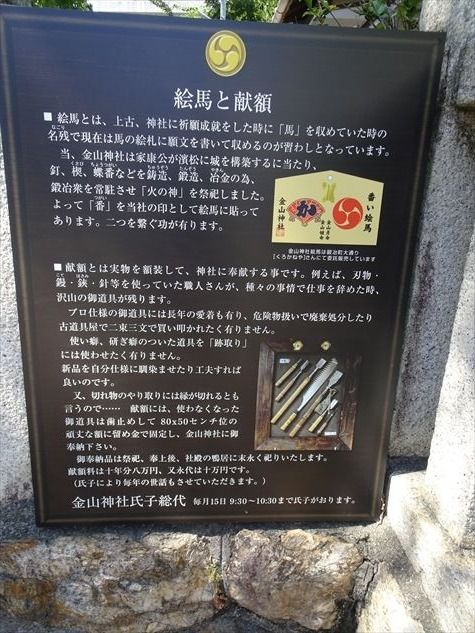

金山神社の『絵馬と献額』。

「献額」とは実物を額装して、神社に奉献する事。

例えば、刃物、鏝、鋏、針等を使っていた職人さんが、種々の事情で仕事を辞めた時、

奉納するのだと。

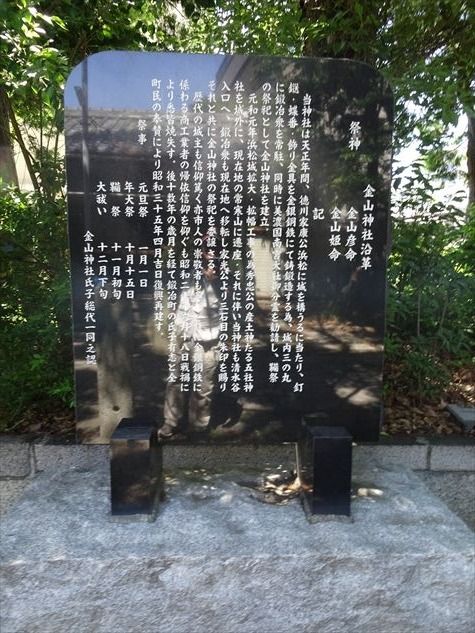

『金山神社 沿革』。

美濃の南宮大社は記紀時代よりなる、重要文化財にもなっている有名な神社で、

御祭神の金山彦神(かなやまひこのかみ)・金山姫神(かなやまびめのかみ)は

鉱山の神様。鉱業・鍛冶など、金属に関する技工を守護する神である。

当然この金山神社の御祭神も同じ金山彦神・金山姫神である。

道路の反対側に白き建物が。

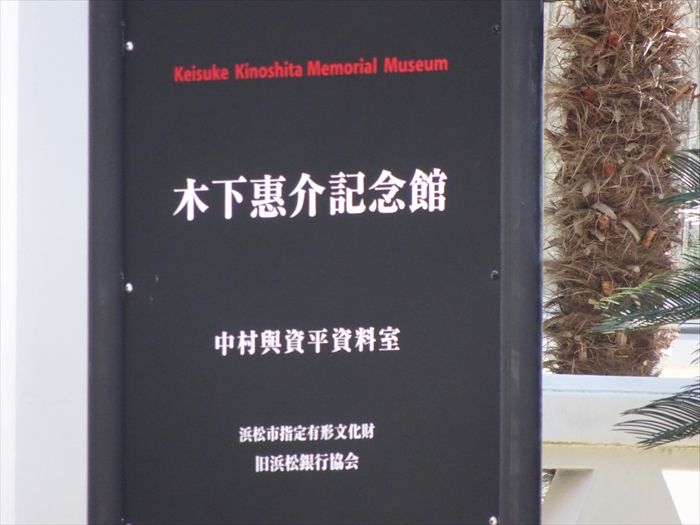

『木下惠介記念館』。

木下惠介が浜松市出身の映画監督であることから、同市に設置されている。

記念館は、浜松市指定有形文化財「旧浜松銀行協会」に設置されている。

第一展示室には、木下惠介の書斎が再現されており、過去の映画作品も閲覧することができる。

第二展示室では、木下惠介の生い立ちをたどる写真や映画ポスターなどが展示されている。

そのほかに、建物の設計者である中村與資平の資料室(中村與資平資料室)もあると。

五社公園(浜松市役所の跡地)への階段を登ると右手に『行幸記念碑』が。

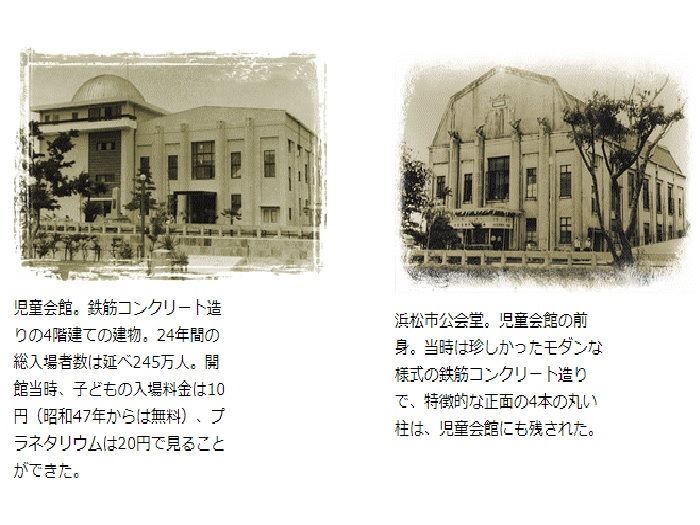

『浜松市公会堂・児童会館跡』。

ズームで。

ネットから。

【 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/pr/fb/konjyaku/11.html

】より

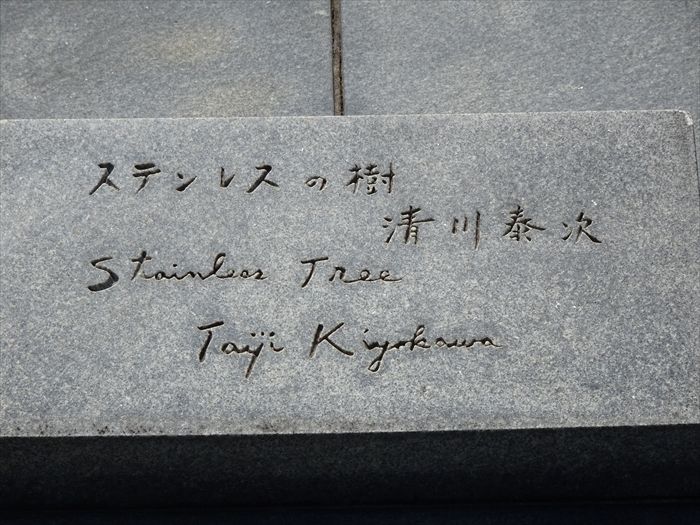

U字型のモニュメント。

『ステンレスの樹 清川泰次』であると。

その11

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12