PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが「 東山梨郡役所

」👈️リンク。

明治11年(1878)に施行された「郡区町村編成法」により、県令(後の県知事)の任命する

郡長が、郡内の行政を指揮監督することになり、各地に郡役所が置かれました。

東山梨郡では、明治18年(1885)にこの建物が日下部村に落成。当時の山梨県令であった

藤村紫朗は、地元に多くの洋風建築を建てさせたといいます。この役所もその一つでした。

山梨県には県令の藤村紫朗の意向で、当時としてはハイカラな、いわゆる擬洋風建築がたくさん

造られました。この建物は、その代表格といえるでしょう。

建物は中央部分が2階建て(洋小屋)、左右翼部が平屋建て(和小屋)になっていて、小屋組の

「 2丁目16番地 東山梨郡役所 <重要文化財>

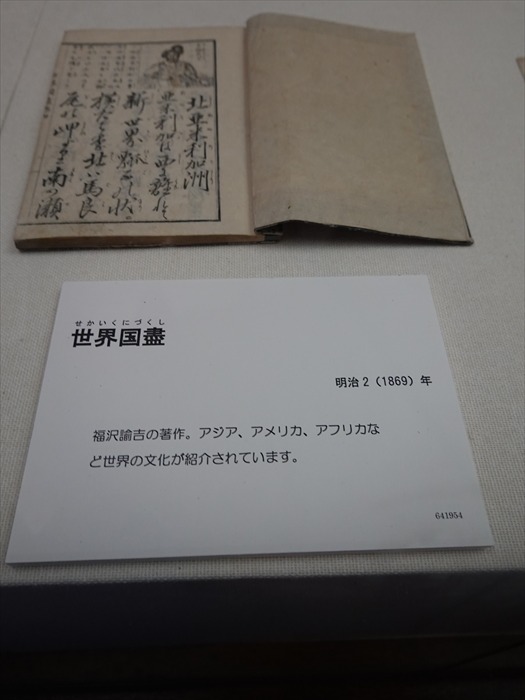

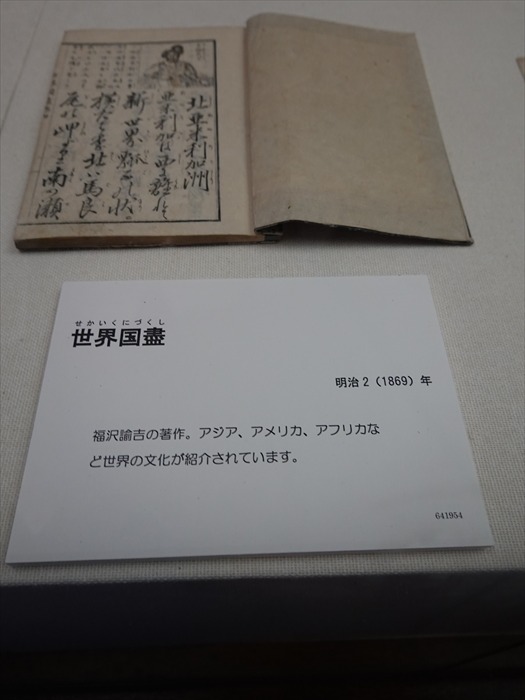

「 世界国盡(くにづくし) 明治2 (1869)

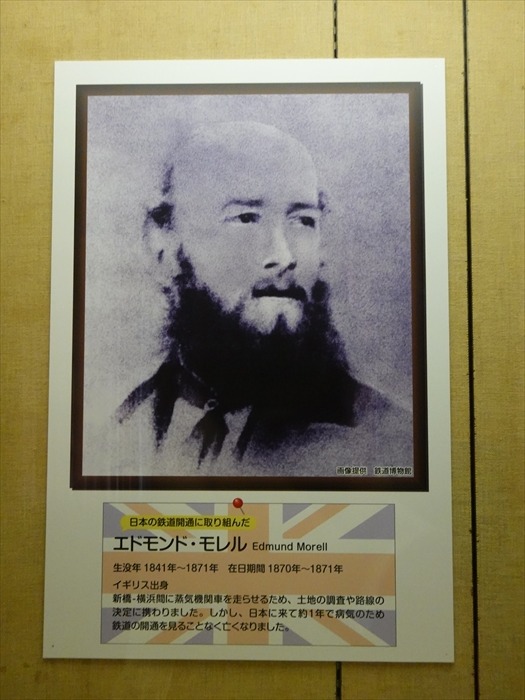

当時、 下記に紹介する分野で活躍した人物 の写真が並んでいた。

「 日本の鉄道開通に取り組んた

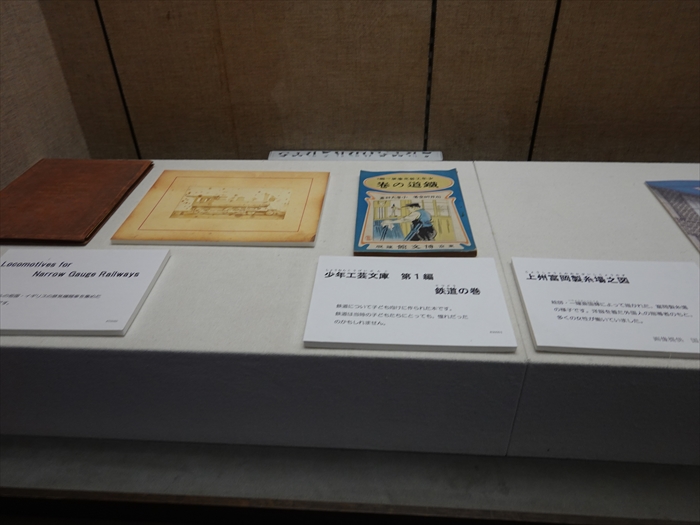

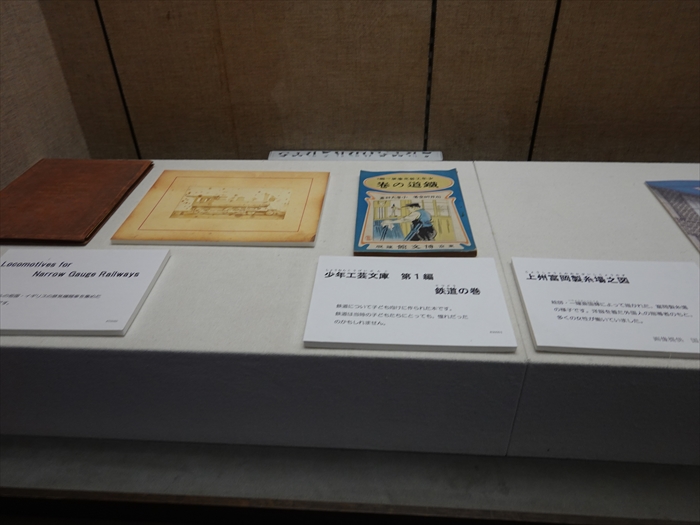

「 少年工芸文庫 第1編 鉄道の巻

鉄道について子ども向けに作られた本です。

鉄道は当時の子どもたちとっても、憧れだったのかもしれません。」

「 上州富岡製糸場之図 」。

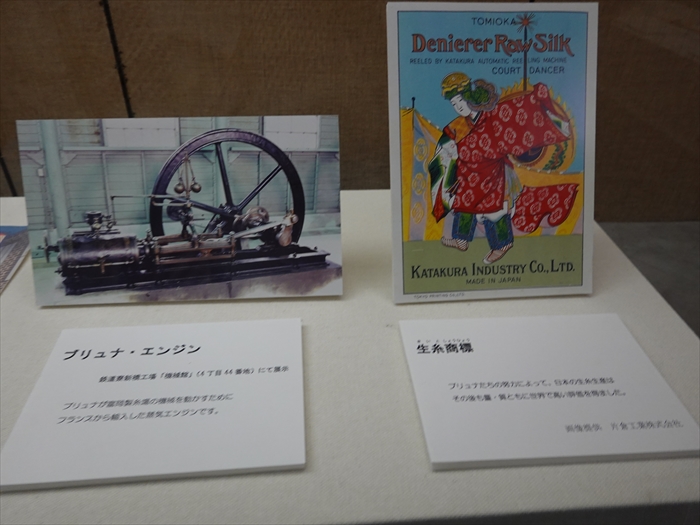

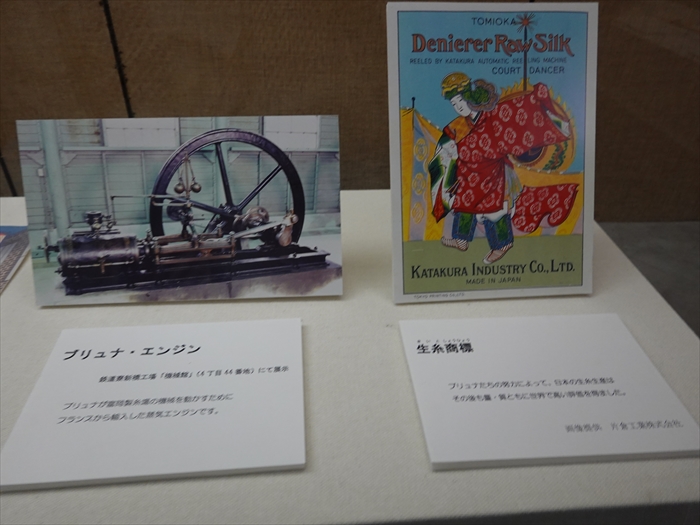

「 ブリュナ・エンジン

ブリュナが富岡製糸場の機械を動かすために、フランスから輸入した蒸気エンジンです。」

「 生糸商標

ブリュナたちの努力によって、日本の生糸生産はその後も量・質ともに・・・・」

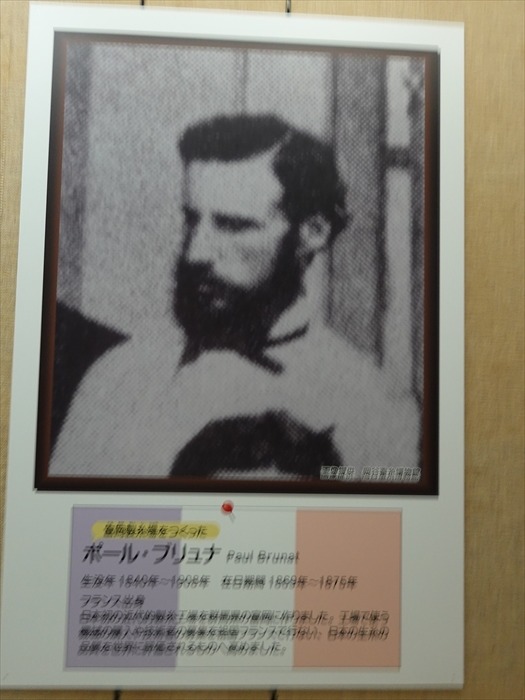

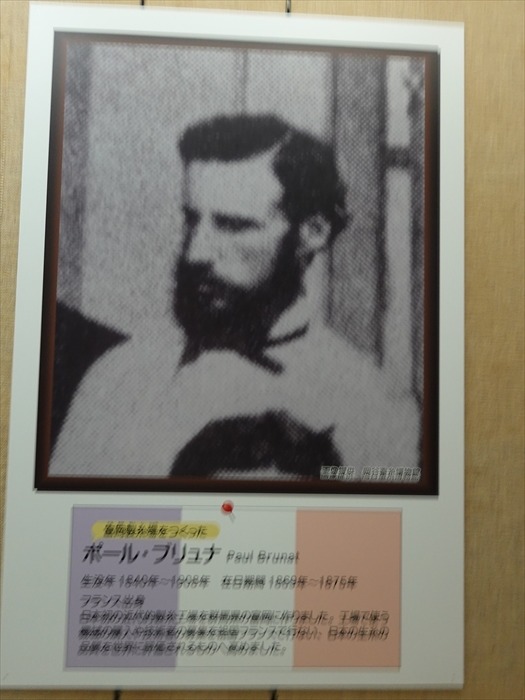

「 富岡製糸場を作った

ポール・ブリュナ Paul Brunat

生没年 1840~1908年 在日期間 1869年~1876年

フランス出身

日本初の近代的製糸工場を群馬県の富岡に作りました。工場で使う機械の購入や技術者の募集を

祖国フランスで行い、日本の生糸の品質を世界に評価されるものへ高めました。」

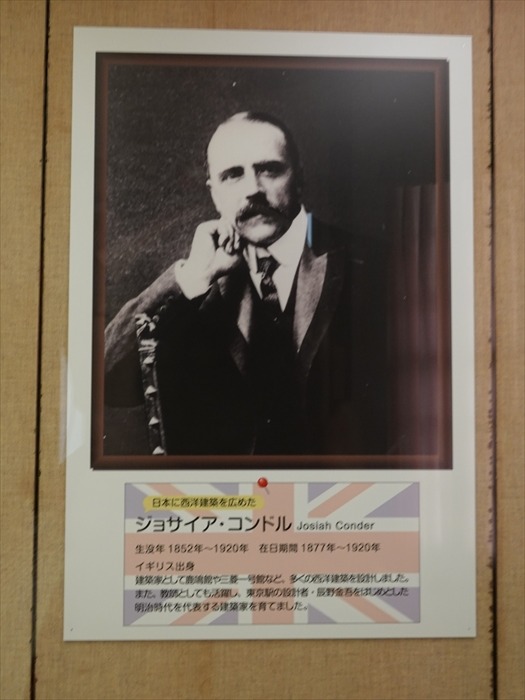

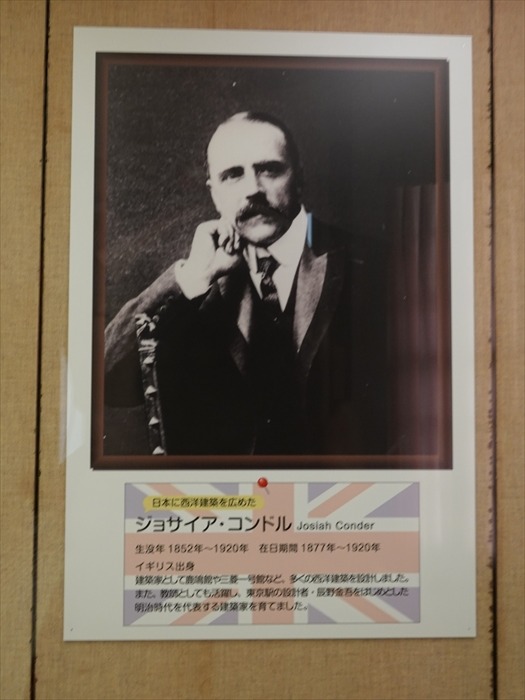

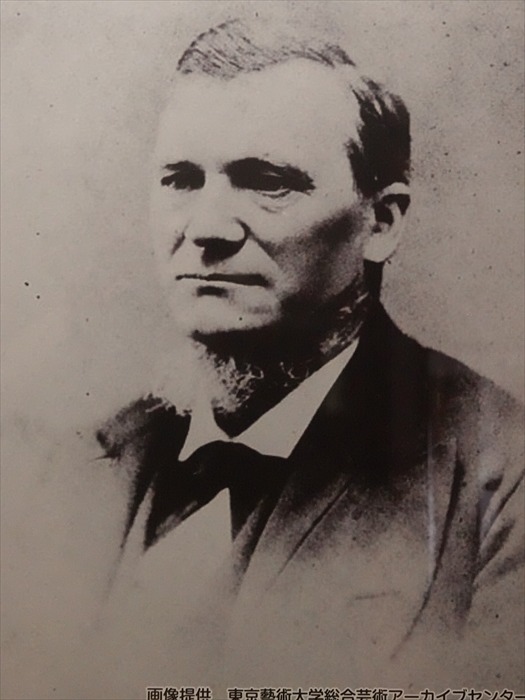

「 日本に西洋建築を広めた

ジョサイア・コンドル Josiah Conder

生没年 1852年~ 1920年 在日期間1877年~ 1920年

イギリス出身

建築家として鹿鳴館や三菱一号館など、多くの西洋建築を設計しました。

また、教師としても活躍し、東京駅の設計者・辰野金吾を初めとした明治時代を

代表する建築家を育てました。」

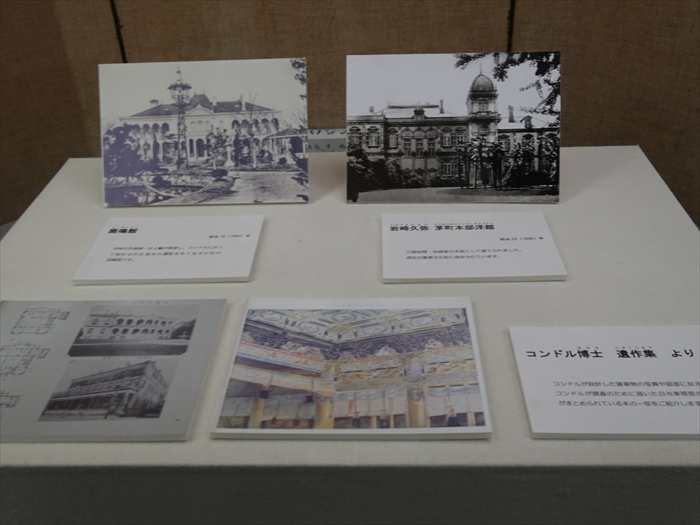

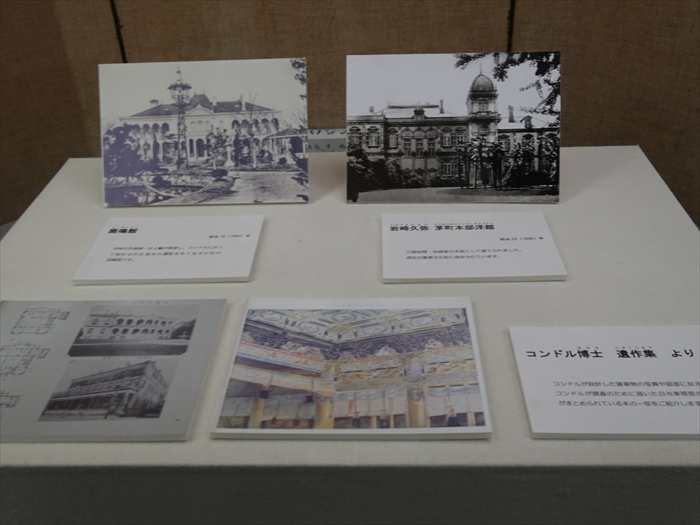

「鹿鳴館」、「岩崎久弥 茅町本邸洋館」。

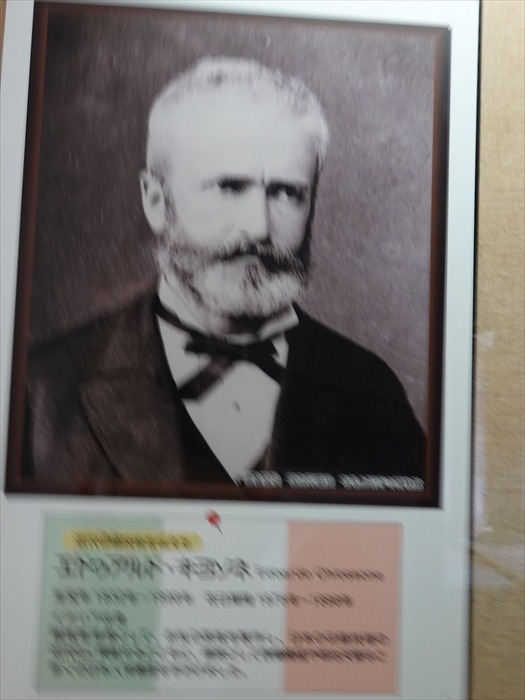

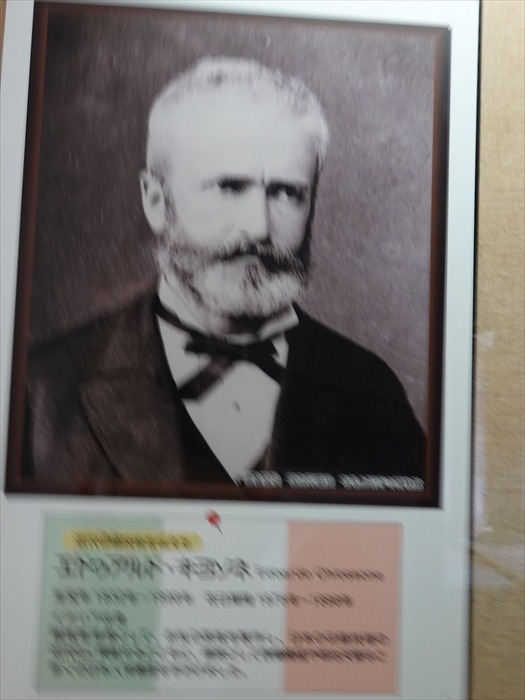

「 エドアルド・キヨソネ Edoardo Chiossone

1833-1898)

版画家・画家。ジェノヴァ近郊アレンツァーノ出身。

1875年に来日。大蔵省紙幣局で銅版印刷を指導し、紙幣、郵便切手、印紙、国債、銀行券、

証券など多くの版を彫っています。

画家としても多くの肖像画を残していて、明治天皇の御真影は誰もが一度は目にしたことが

ある有名なもの。他にも西郷隆盛や大村益次郎らを描いています。

日本で生涯を全うし、東京・青山霊園に葬られました。

政府から受けた莫大な収入を、日本の美術工芸品の収集に充て、これら貴重な収集品は

明治11年(1878)に施行された「郡区町村編成法」により、県令(後の県知事)の任命する

郡長が、郡内の行政を指揮監督することになり、各地に郡役所が置かれました。

東山梨郡では、明治18年(1885)にこの建物が日下部村に落成。当時の山梨県令であった

藤村紫朗は、地元に多くの洋風建築を建てさせたといいます。この役所もその一つでした。

山梨県には県令の藤村紫朗の意向で、当時としてはハイカラな、いわゆる擬洋風建築がたくさん

造られました。この建物は、その代表格といえるでしょう。

建物は中央部分が2階建て(洋小屋)、左右翼部が平屋建て(和小屋)になっていて、小屋組の

「 2丁目16番地 東山梨郡役所 <重要文化財>

旧所在地 山梨県山梨市小原

建設年 明治18年

解体年 昭和39年

移築年 昭和40年

移築年 昭和40年

建築面積 86.6坪

構造 木造二階建

寄贈者 鶴田栄一

構造 木造二階建

寄贈者 鶴田栄一

東山梨郡役所は、地方行政の整備に伴って改変された東山梨郡の新庁舎であった。当時の山梨県令

(現在の知事)藤村紫朗が奨励した洋風建築のひとつであり、左右対称の形や正面を廻るべランダは

当時の官庁建築の典型的な特徴である。

(現在の知事)藤村紫朗が奨励した洋風建築のひとつであり、左右対称の形や正面を廻るべランダは

当時の官庁建築の典型的な特徴である。

正面の列社は洋風のフルーティング(溝彫り)をし、壁面の出隅は煉瓦造や石造の建築によく

見られる隅石積を漆喰で模している。それらは、地元の職人が洋風建築の特徴をデザインとして

取り入れたものであるが、洋風の正確な姿に作られていないため、擬洋風と呼ばれている。

見られる隅石積を漆喰で模している。それらは、地元の職人が洋風建築の特徴をデザインとして

取り入れたものであるが、洋風の正確な姿に作られていないため、擬洋風と呼ばれている。

室内では花鳥風月をあしらった天井の漆喰塗り中心飾りが特に美しい。」

「 東山梨郡役所 」の入口。

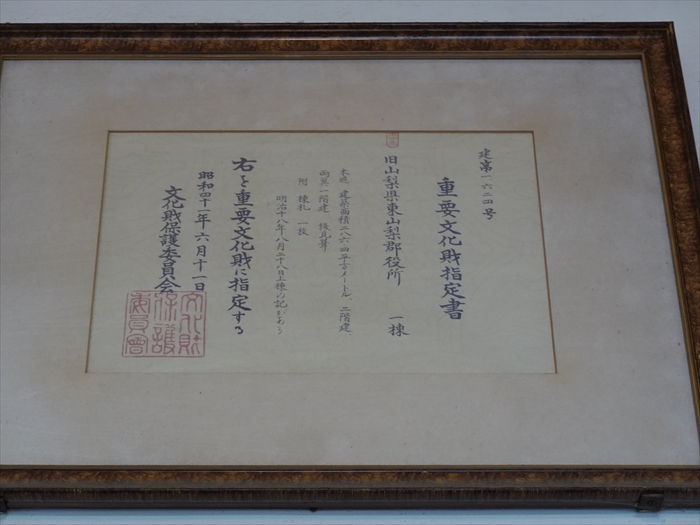

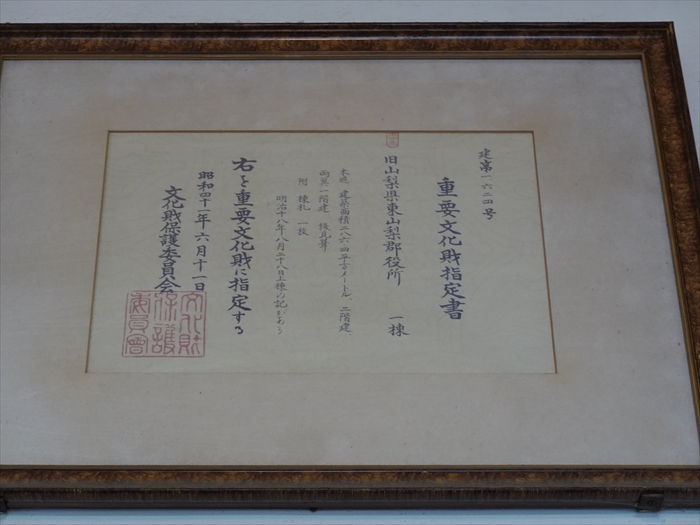

「 重要文化財指定書 」。

「 錦絵コーナー 」。

「 東京海運橋兜町為換座五階之図 」

「 東京海運橋兜町為換座五階之図 三枚続 国輝画 」をネットから。

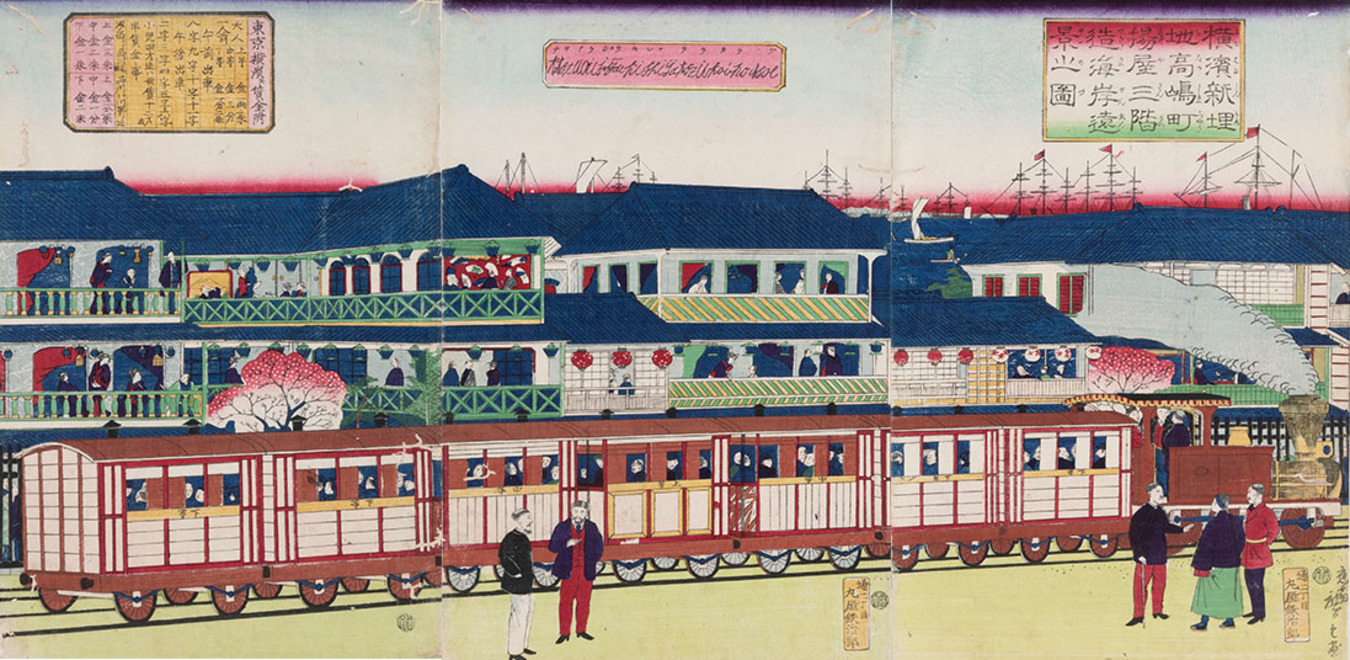

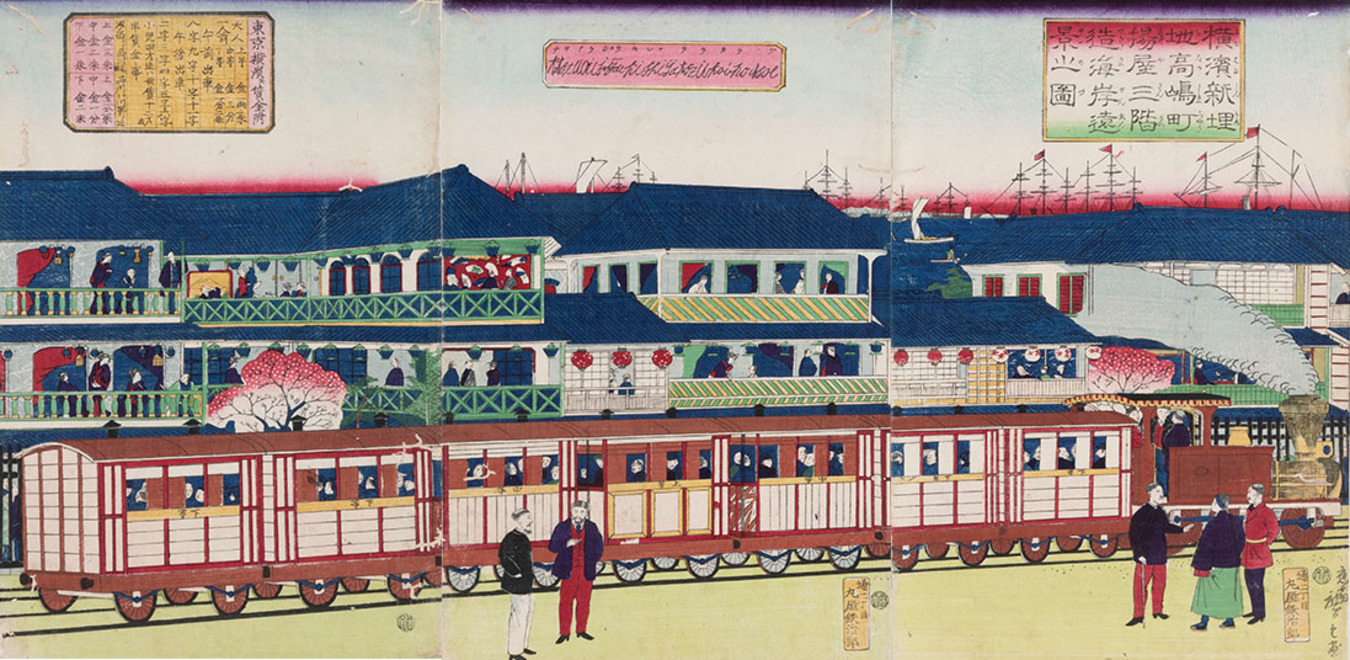

「 横濱新埋地髙嶋町揚屋三階造海岸遠景之圖 」

ネットから。

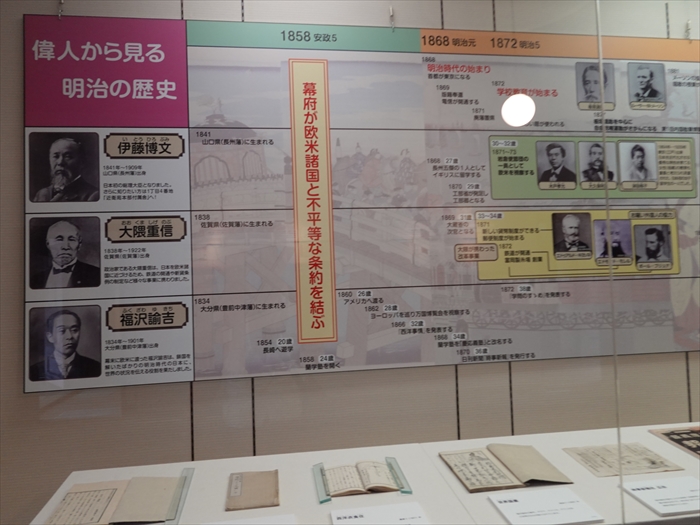

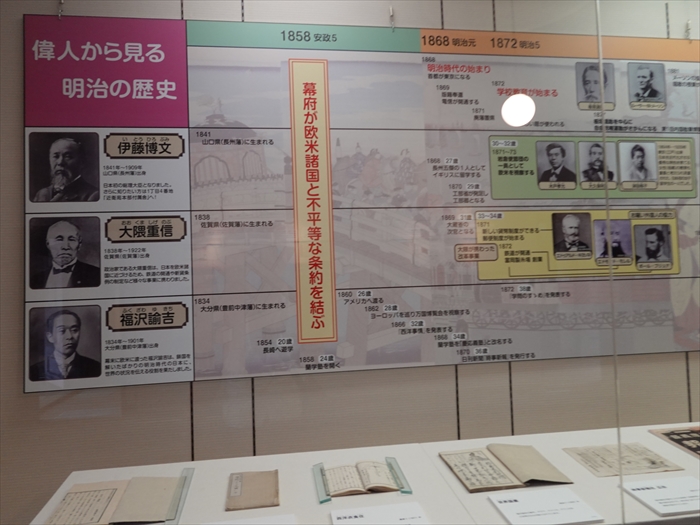

「 偉人から見る明治の歴史 」。

近づいて。

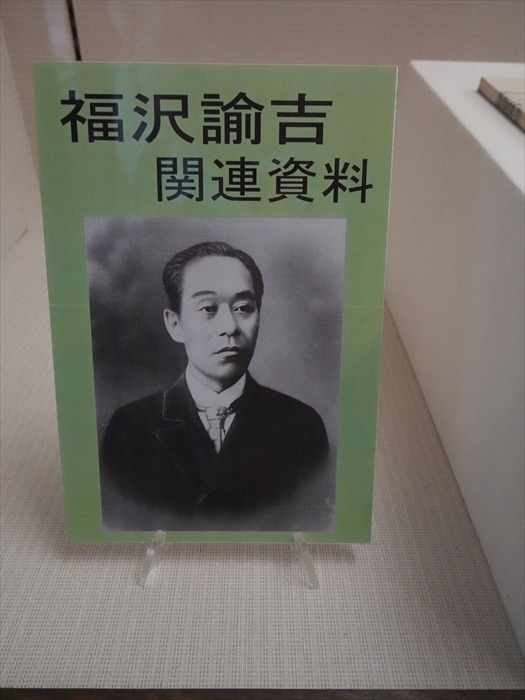

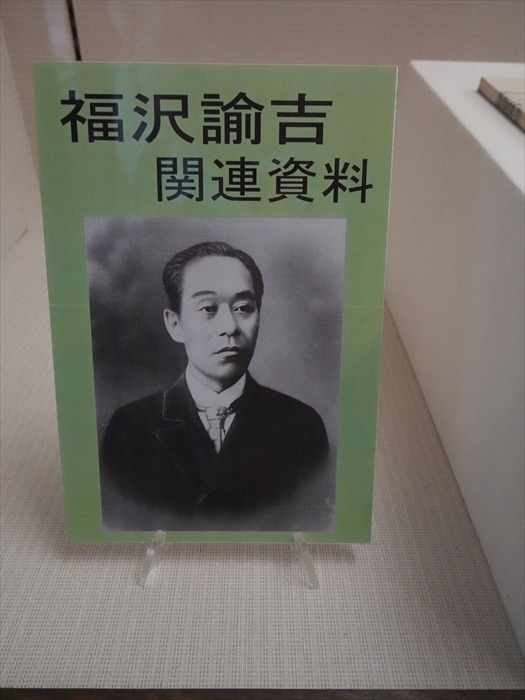

「 福沢諭吉 関連資料 」。

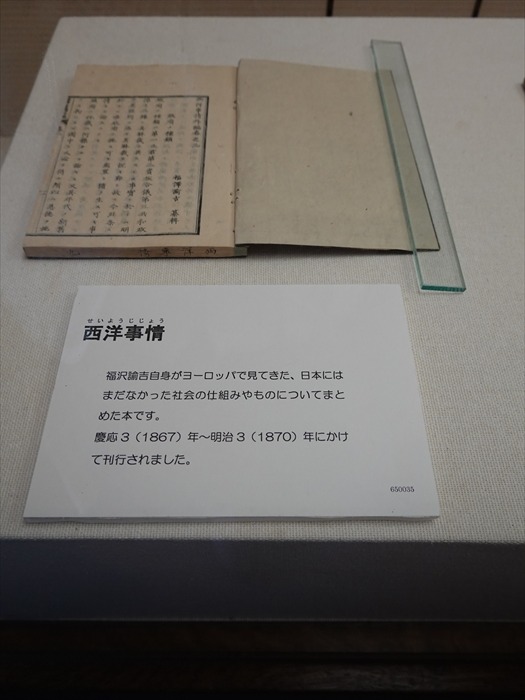

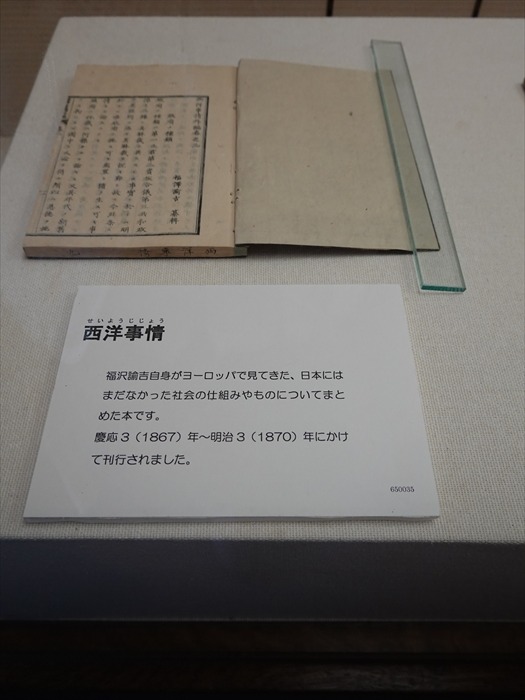

「 西洋事情

「 東山梨郡役所 」の入口。

「 重要文化財指定書 」。

「 錦絵コーナー 」。

「 東京海運橋兜町為換座五階之図 」

「 東京海運橋兜町為換座五階之図 三枚続 国輝画 」をネットから。

「 横濱新埋地髙嶋町揚屋三階造海岸遠景之圖 」

ネットから。

「 偉人から見る明治の歴史 」。

近づいて。

「 福沢諭吉 関連資料 」。

「 西洋事情

福沢諭吉自身がヨーロッパで見てきた、日本にはまだなかった社会の仕組みやものについて

まとめた本です.

まとめた本です.

慶応3 (1867)年~明治3 (1870)年にかけて刊行されました。」

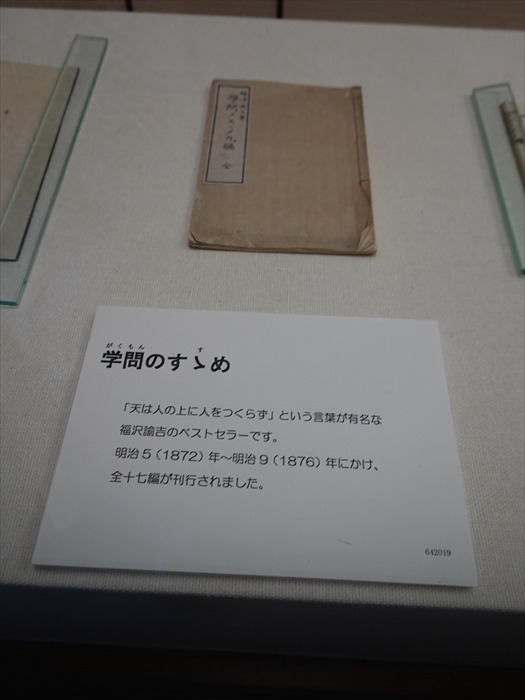

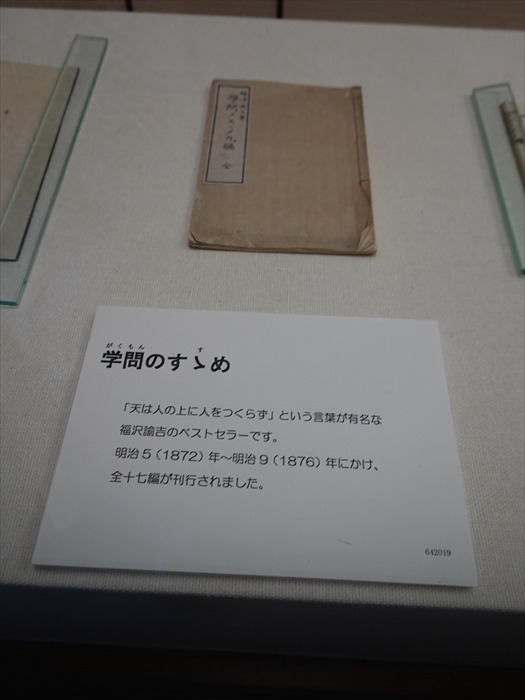

「 学問のすゝめ

『西洋事情』は、福沢諭吉が幕末から明治にかけて著した書物。地理書などの翻訳や調査などを

通して、西洋社会の最新事情を紹介した概説書である。

通して、西洋社会の最新事情を紹介した概説書である。

初編3冊、外編3冊、二編4冊の10冊からなる」とウィキペディアより。

「 学問のすゝめ

「天は人の上に人をつくらず」という言葉が有名な福沢諭吉のベストセラーです。

明治5 (1872)年~明治9 (1876)年にかけ、全十七編が刊行されました。」

「『学問のすゝめ』は、福沢諭吉の著書のひとつであり代表作である。初編から17編まで

シリーズとして発行された。初編のみ小幡篤次郎共著。」とウィキペディアより。

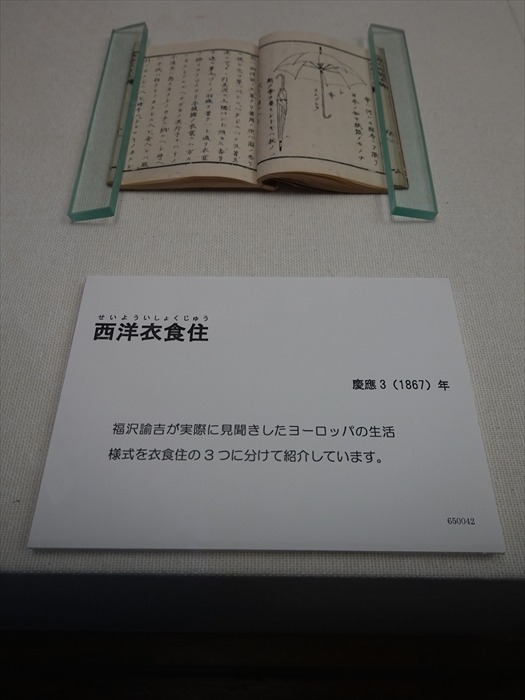

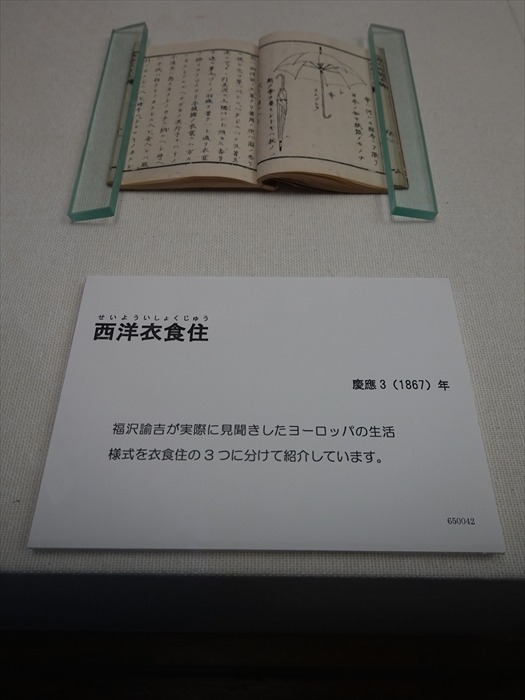

「 西洋衣食住 慶應3 (1867)年

明治5 (1872)年~明治9 (1876)年にかけ、全十七編が刊行されました。」

「『学問のすゝめ』は、福沢諭吉の著書のひとつであり代表作である。初編から17編まで

シリーズとして発行された。初編のみ小幡篤次郎共著。」とウィキペディアより。

「 西洋衣食住 慶應3 (1867)年

福沢諭吉が実際に見聞きしたヨーロッパの生活様式を衣食住の3つに分けて紹介しています。」

明治維新の前年である、慶応3年(1867年)に出版された小冊子で・・・作者は片山淳之助なの

ですが、実は福沢諭吉が他者の名で著した書とのこと。

西洋の生活や作法など衣食住について、福沢諭吉の得た知識がそこに詰められている

貴重な解説本。

明治維新の前年である、慶応3年(1867年)に出版された小冊子で・・・作者は片山淳之助なの

ですが、実は福沢諭吉が他者の名で著した書とのこと。

西洋の生活や作法など衣食住について、福沢諭吉の得た知識がそこに詰められている

貴重な解説本。

「 世界国盡(くにづくし) 明治2 (1869)

福沢諭吉の著作。アジア、アメリカ、アフリカなど世界の文化が紹介されています。」

「1869年(明治2年)の初冬に発行された。世界地理の入門書である。

地理以外に、その国の歴史を説明している箇所もある。」とウィキペディアより。

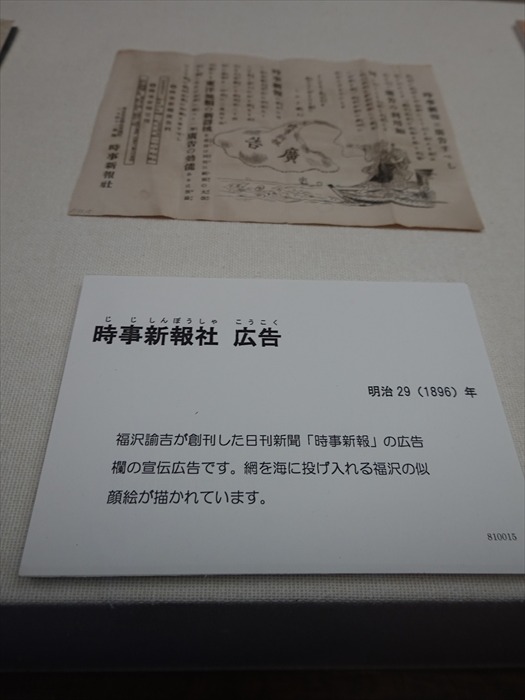

「 時事新報社 広告 明治29 (1896)

「1869年(明治2年)の初冬に発行された。世界地理の入門書である。

地理以外に、その国の歴史を説明している箇所もある。」とウィキペディアより。

「 時事新報社 広告 明治29 (1896)

福沢諭吉が創刊した日刊新聞「時事新報」の広告欄の宣伝広告です。網を海に投け入れる福沢の

以顔絵が描かれています。」

「 慶應義塾 学報 大正元(1912)年

以顔絵が描かれています。」

「 慶應義塾 学報 大正元(1912)年

「慶應義塾」は福沢諭吉が始めた「蘭学塾」を前身としています。現在は「慶應義塾大学」と

なり多くの学生が通っています。」

「 大隈重信 関連資料 」

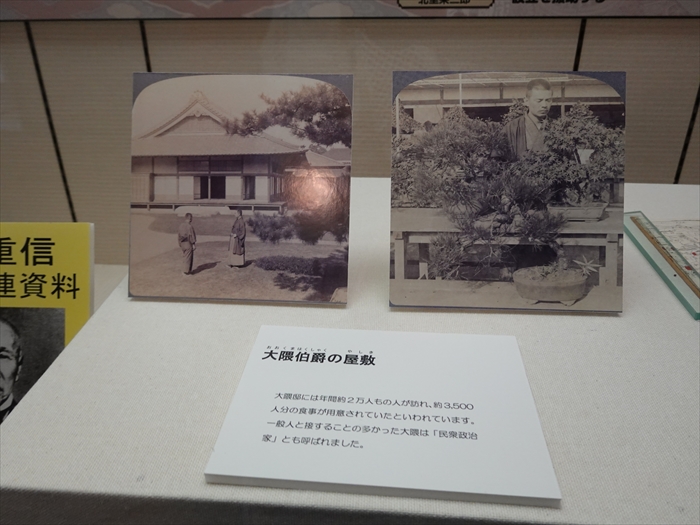

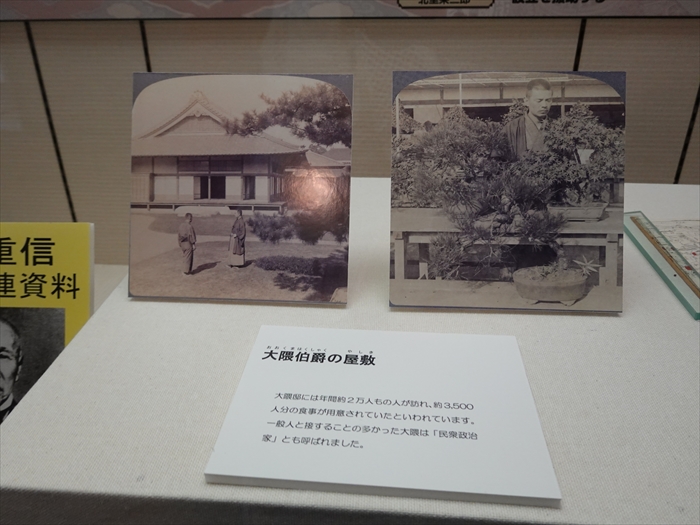

「 大隈伯爵の屋敷

なり多くの学生が通っています。」

「 大隈重信 関連資料 」

「 大隈伯爵の屋敷

大隈邸には年間約2万人もの人か訪れ、約3500人分の食事が用意されていたといわれています。

一般人と接することの多かった大隈は「民衆政治家」とも呼ばれました。」

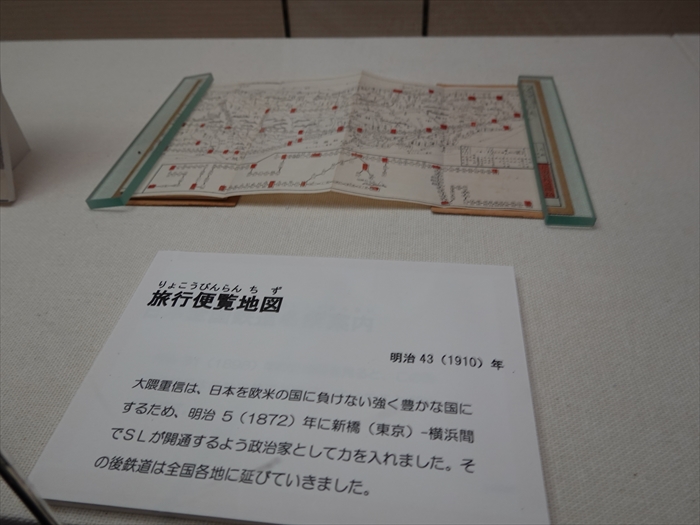

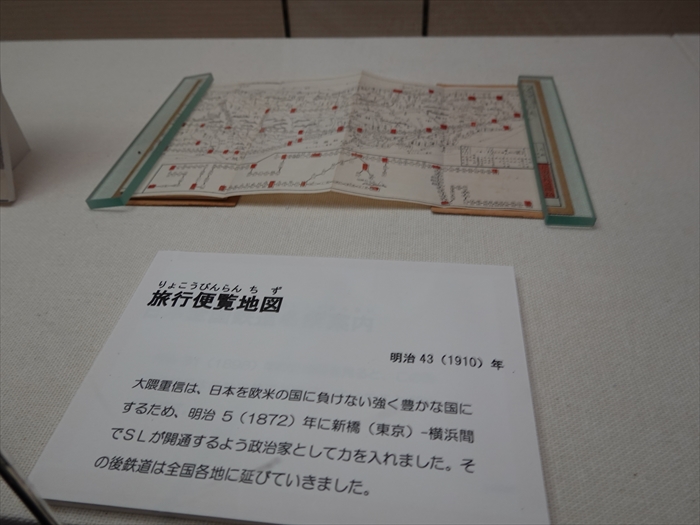

「 旅行便覧地図

「 旅行便覧地図

明治43 (1910)年

大熊重信は、日本を欧米の国に負けない強く豊かな国にするため、明治5(1872)年に

新橋(東京)--横浜間でSLが開通するよう政治家として力を入れました。

新橋(東京)--横浜間でSLが開通するよう政治家として力を入れました。

その後鉄道は全国各地に延びていきました。」

「 大隈重信君

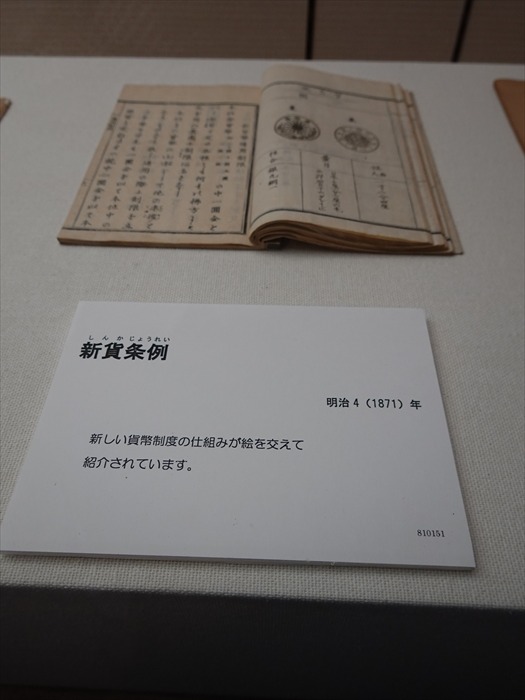

「 新貨条例

「 大隈重信君

貴族院の現状について

明治43 (1910)年

大重信が資族院で講演した内容が記録されています。」

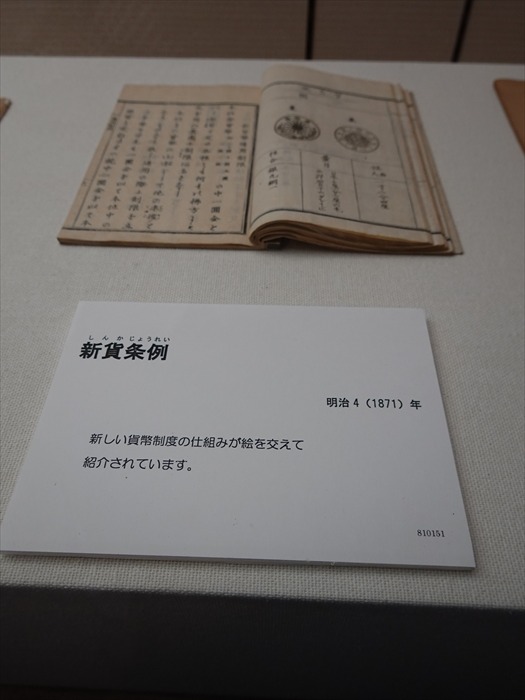

「 新貨条例

明治4 (1871)年

新しい貨幣制度の仕組みが絵を交えて紹介されています。」

「「新貨条例」は、明治4年(1871) 5月10日に制定された、近代日本最初の貨法です。

「「新貨条例」は、明治4年(1871) 5月10日に制定された、近代日本最初の貨法です。

日本の貨幤制度がほぼ統一的なものとなったのは徳川時代ですが、金貨も銀貨もともに

本位貨幣である金銀複本位制だったとされています。貨単位は「両・分・朱」といい、

本位貨幣である金銀複本位制だったとされています。貨単位は「両・分・朱」といい、

一両の四分のーが一分という四進法でした。また、各藩独自に発行された藩札も流通して

いました。

いました。

幕未が近づくにつれ外国貨が流入するようになりましたが、金と銀との交換比率が外国人に

とって非常に有利に設定されていたため、大量の金が国外に流出することになりました。

とって非常に有利に設定されていたため、大量の金が国外に流出することになりました。

このような状況を打開するため、大限重信は明治新政府の威信をかけて、貨幣制度の改革に

臨みました。明治2年、大隈は会計官御用掛を任命され、伊藤博文や井上馨らとともに大阪に

造幤局を建設し、新しい貨制度の制定

臨みました。明治2年、大隈は会計官御用掛を任命され、伊藤博文や井上馨らとともに大阪に

造幤局を建設し、新しい貨制度の制定

を進めました。同年7月に大蔵省が新設されると、大蔵大輔に就任した大隈は国の財政金融を

つかさどる実質上の最高責任者となりました。

つかさどる実質上の最高責任者となりました。

明治4年、参議大隈重信により「新貨条例」の提議がなされ、同年5月10日に太政官から布告

されました。この新貨条例により貨幣の形状を円形に、十進法の採用、単位は「円・銭・厘」と

なりました。」とネットから。

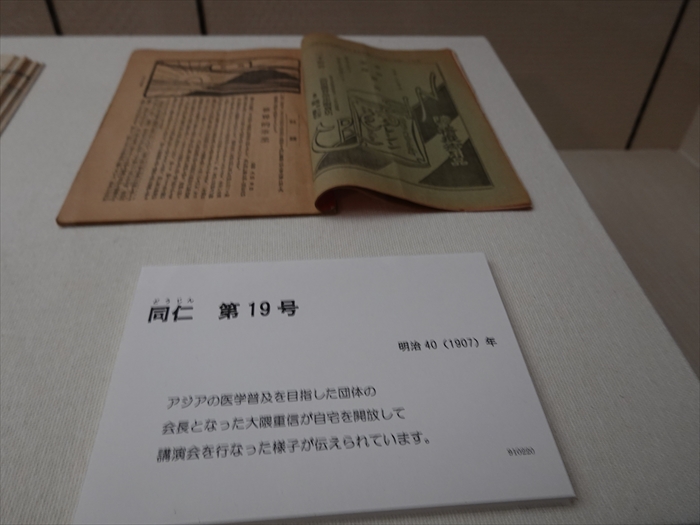

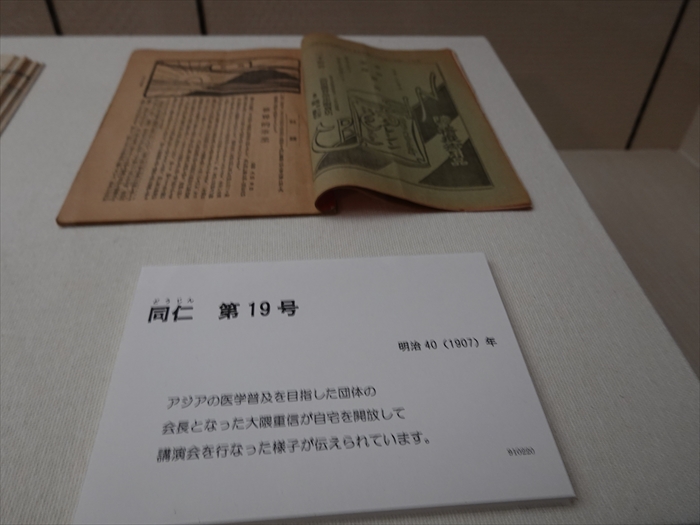

「 同仁 第19号

されました。この新貨条例により貨幣の形状を円形に、十進法の採用、単位は「円・銭・厘」と

なりました。」とネットから。

「 同仁 第19号

明治40(1907)年

アジアの医学普及を目指した団体の会長なった大隈重信が自宅を開放して

講演会を行なった様子が伝えられています。」

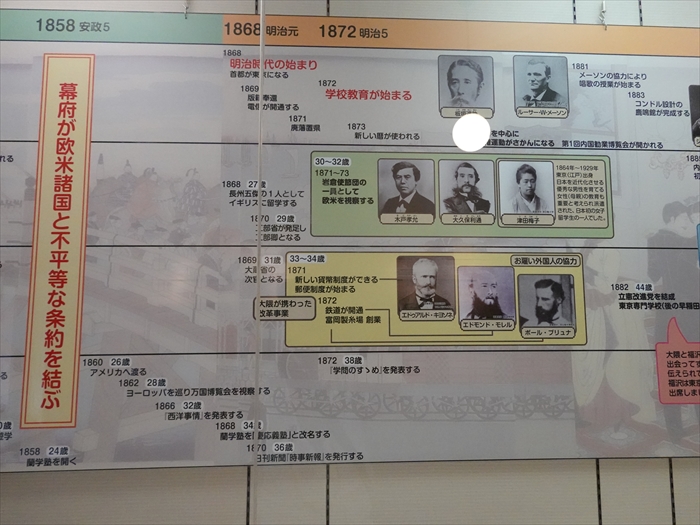

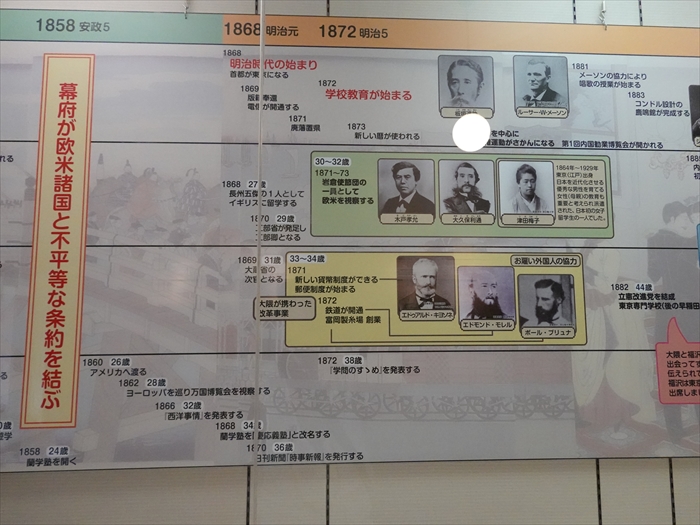

「 幕府が欧米諸国と不平等な条約を結ぶ 」。

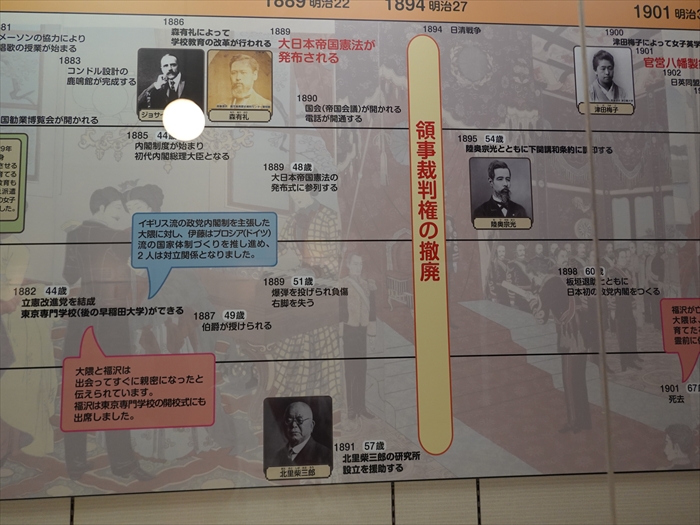

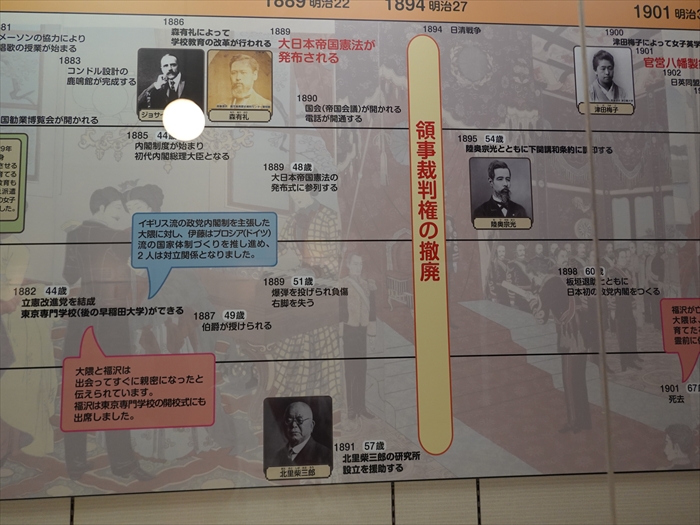

「 幕府が欧米諸国と不平等な条約を結ぶ 」の続き。

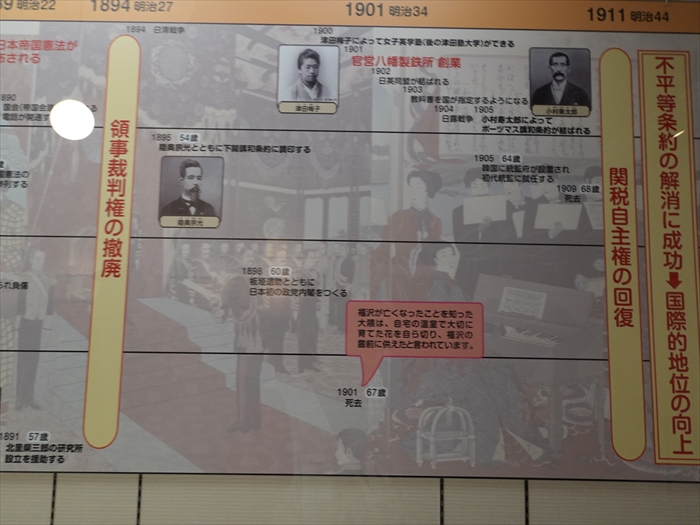

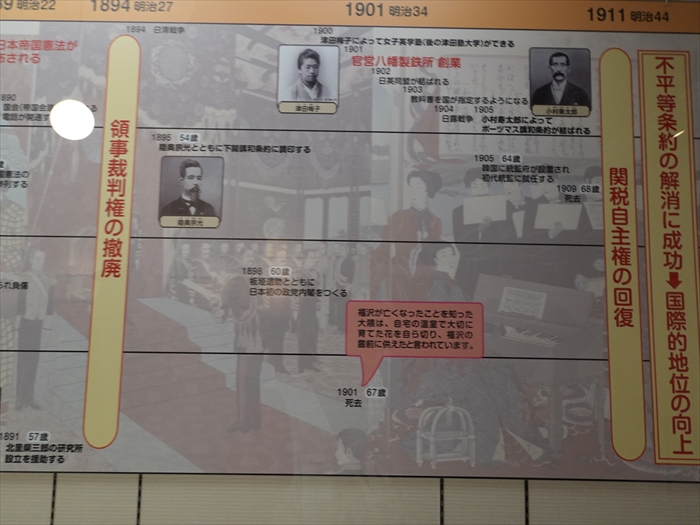

「 領事裁判権の撤廃 」➔「 関税自主権の回復 」「 不平等条約の解消に成功➔国際的地位の向上 」

「 幕府が欧米諸国と不平等な条約を結ぶ 」。

「 幕府が欧米諸国と不平等な条約を結ぶ 」の続き。

「 領事裁判権の撤廃 」➔「 関税自主権の回復 」「 不平等条約の解消に成功➔国際的地位の向上 」

当時、 下記に紹介する分野で活躍した人物 の写真が並んでいた。

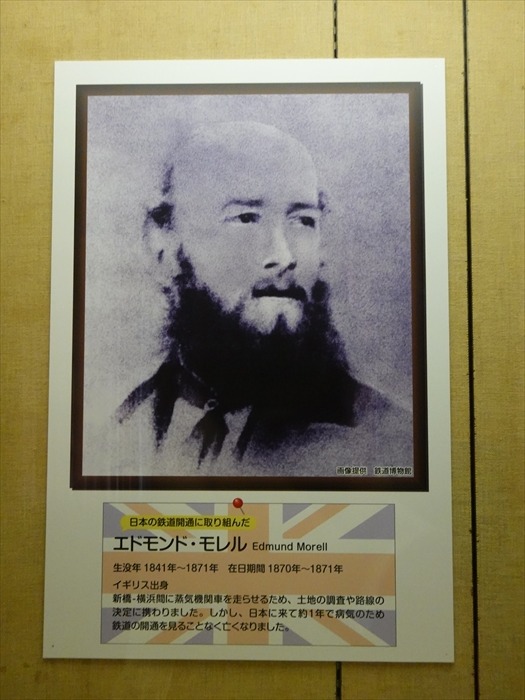

「 日本の鉄道開通に取り組んた

工ドモンド・モレル Edmund Morell

イギリス出身

新橋ー横浜間に蒸気機関車を走らせるため、土地の調査や路線の決定に携わりました。

しかし、日本に来て約1年で病気のため鉄道の開通を見ることなく亡くなりました。」

イギリス出身

新橋ー横浜間に蒸気機関車を走らせるため、土地の調査や路線の決定に携わりました。

しかし、日本に来て約1年で病気のため鉄道の開通を見ることなく亡くなりました。」

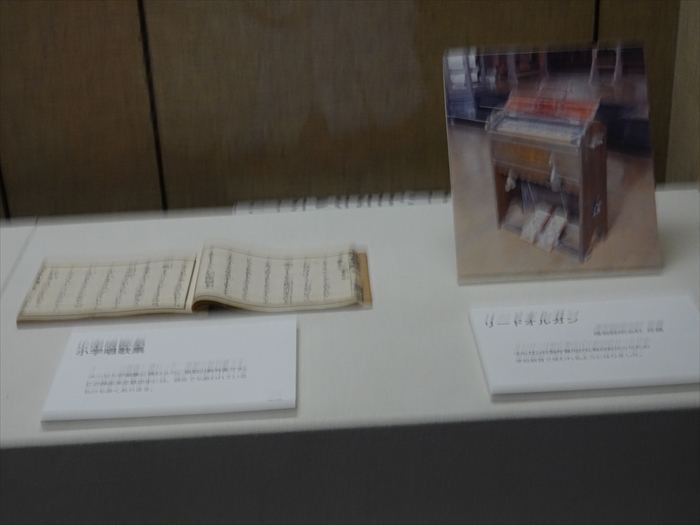

「 少年工芸文庫 第1編 鉄道の巻

鉄道について子ども向けに作られた本です。

鉄道は当時の子どもたちとっても、憧れだったのかもしれません。」

「 上州富岡製糸場之図 」。

「 ブリュナ・エンジン

ブリュナが富岡製糸場の機械を動かすために、フランスから輸入した蒸気エンジンです。」

「 生糸商標

ブリュナたちの努力によって、日本の生糸生産はその後も量・質ともに・・・・」

「 富岡製糸場を作った

ポール・ブリュナ Paul Brunat

生没年 1840~1908年 在日期間 1869年~1876年

フランス出身

日本初の近代的製糸工場を群馬県の富岡に作りました。工場で使う機械の購入や技術者の募集を

祖国フランスで行い、日本の生糸の品質を世界に評価されるものへ高めました。」

「 日本に西洋建築を広めた

ジョサイア・コンドル Josiah Conder

生没年 1852年~ 1920年 在日期間1877年~ 1920年

イギリス出身

建築家として鹿鳴館や三菱一号館など、多くの西洋建築を設計しました。

また、教師としても活躍し、東京駅の設計者・辰野金吾を初めとした明治時代を

代表する建築家を育てました。」

「鹿鳴館」、「岩崎久弥 茅町本邸洋館」。

「 エドアルド・キヨソネ Edoardo Chiossone

1833-1898)

1875年に来日。大蔵省紙幣局で銅版印刷を指導し、紙幣、郵便切手、印紙、国債、銀行券、

証券など多くの版を彫っています。

画家としても多くの肖像画を残していて、明治天皇の御真影は誰もが一度は目にしたことが

ある有名なもの。他にも西郷隆盛や大村益次郎らを描いています。

日本で生涯を全うし、東京・青山霊園に葬られました。

政府から受けた莫大な収入を、日本の美術工芸品の収集に充て、これら貴重な収集品は

現在、ジェノヴァのキヨッソーネ東洋美術館(Museo d'Arte Orientale)に収蔵されています。」

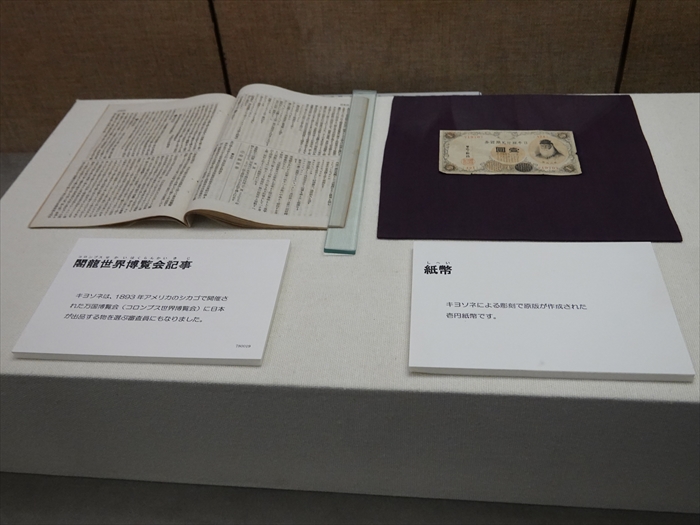

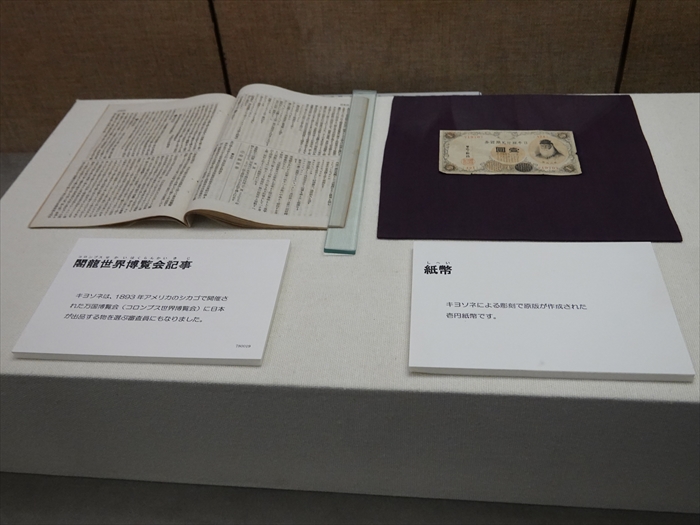

「 閣龍世界博覧会記事

キヨソネは、1893年アメリカのシカゴで開催された万国博覧会(コロンブス世界博覧会)に

日本が出品する物を選ぶ審査員になりました。

「 紙幣

キヨソネによる彫刻で原版が作成された壱円紙幣です。」

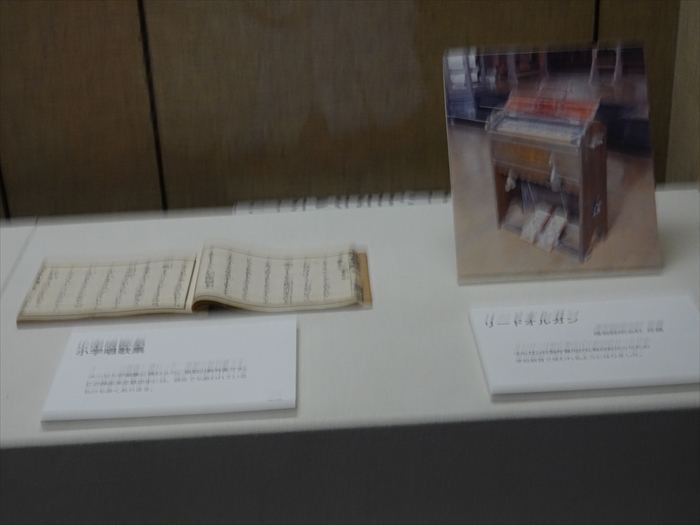

「 小学校唱歌集 」、「 リードオルガン 」。

立派な机。

「明治村 村長」と。

「 初代村長 徳川夢声

「 2代目村長 森繁久弥

「 3代目村長 小沢昭一

「明治村を散策すると楽しく遊んでいるうちに、何よりも心がうるおうのです。

「遠くになりにけり」の明冶が眼前によみがえると、いつのまにか、このあわただしい

平成の世を忘れ、心が明治に帰って、父母や祖j父母の胸の中に抱きかかえられている様な

「 4代村長 阿川佐和子 👈️リンク

私はよく、「一体君は何をやりたいのだ?何が専門なのだ?」と言われることが多く、

不安になることもあるのですが、かつてある方に「世の中のさまざまな人の話をつなぐ

ことこそが君の専門職だ」ということを言われました。それ以降、私はさまざまな物事に

対して、接着剤の役割を果たすことができると感じるようになりました。

明治村には、明治時代以来の日本人の知恵・伝統と外国からの新しい技術を融合したものが

残されています。その裏には、たくさんの人の力や技、知恵があります。私は、できる限り

多くの人に楽しく伝えていく役割を、村長の任として果たしていきたいと考えています。

私が村長に就任したからには、全国の子どもたちに「明治村まだいってないの?だせーっ。」

と言われるくらい面白い村にしていきたいと思っています」とネットから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 閣龍世界博覧会記事

キヨソネは、1893年アメリカのシカゴで開催された万国博覧会(コロンブス世界博覧会)に

日本が出品する物を選ぶ審査員になりました。

「 紙幣

キヨソネによる彫刻で原版が作成された壱円紙幣です。」

「ルーサー・ホワイティング・メーソン Luther Whiting Mason

明治13〜15(1880〜1882)」

「 小学校唱歌集 」、「 リードオルガン 」。

立派な机。

「明治村 村長」と。

「 初代村長 徳川夢声

私は明治村を訪れ文豪夏目漱石の住んでいた旧宅を見て、実に感慨無量だった。その昔、

私は映画俳優として、迷亭役をつとめ屡々この家にやってきた事がある。と云ってもそれは

搬影の大道具であるから、明治村にあるこの家とは違う。

私は映画俳優として、迷亭役をつとめ屡々この家にやってきた事がある。と云ってもそれは

搬影の大道具であるから、明治村にあるこの家とは違う。

しかし.玄関の所と云い、奥の間と縁側の辺と云い、そっくりそのままである。

『明治村通信」昭和45年4月より」

「 2代目村長 森繁久弥

あすこは生きている明治である。沢山の逸材を生んだあそこは明治の博物館だ。

今の小学生たちにはもう遠い話でさして感動はないかも知れぬが世界的なこれも優秀な

ミューゼアムであろう。

今の小学生たちにはもう遠い話でさして感動はないかも知れぬが世界的なこれも優秀な

ミューゼアムであろう。

明治を遠くしては一いけない。

あの時代を越えてこそ今日はあるのだ。

「村長ひと事」(明治村開村25周年にあたり)

『明治村通信』平成2年10月号より」『村長はお人好し』というのが童謡にもございますが、私も、お人好しと呼ばれるような

村長さんになりたいです。徳川さんは、山高帽に羽織袴という明治の村長スタイルで頑張って

おられましたが、私は、私なりの別なかたちで役目を果たしたいと考えております。

村長さんになりたいです。徳川さんは、山高帽に羽織袴という明治の村長スタイルで頑張って

おられましたが、私は、私なりの別なかたちで役目を果たしたいと考えております。

「村長就任にあたり」

「明治村通信』平成2年7月号より」

「 3代目村長 小沢昭一

明治村は、明治の貴重な建物を大切に保存しており、村内に明治の気分は横溢。

「明治は近く」あるのでありますが、そこにより一層、明治の風を吹きこませ、40年の間に

充実を重ねてきた立派な環境と設備に、さらに文化的な明治のこころを少しでも通わせる

ことが出来ればと、及ばずながら私、初代徳川夢声、二代目森繁久彌、両先達のおつとめに

なった村長役を、一所懸命励むつもりであります。

「明治村四十周年を迎えてご挨拶

『明治村だより』平成17年春号より」

「明治は近く」あるのでありますが、そこにより一層、明治の風を吹きこませ、40年の間に

充実を重ねてきた立派な環境と設備に、さらに文化的な明治のこころを少しでも通わせる

ことが出来ればと、及ばずながら私、初代徳川夢声、二代目森繁久彌、両先達のおつとめに

なった村長役を、一所懸命励むつもりであります。

「明治村四十周年を迎えてご挨拶

『明治村だより』平成17年春号より」

「明治村を散策すると楽しく遊んでいるうちに、何よりも心がうるおうのです。

「遠くになりにけり」の明冶が眼前によみがえると、いつのまにか、このあわただしい

平成の世を忘れ、心が明治に帰って、父母や祖j父母の胸の中に抱きかかえられている様な

安らぎを得るのです。すばらしい明治村へ日本中から脚を運んで頂きたいのです。いや、

世界からも。だって、ここに、本物の日本があるのですから..

世界からも。だって、ここに、本物の日本があるのですから..

「心がうるおう明治村

『明治村だより』平成18年夏号より」

『明治村だより』平成18年夏号より」

「 4代村長 阿川佐和子 👈️リンク

私はよく、「一体君は何をやりたいのだ?何が専門なのだ?」と言われることが多く、

不安になることもあるのですが、かつてある方に「世の中のさまざまな人の話をつなぐ

ことこそが君の専門職だ」ということを言われました。それ以降、私はさまざまな物事に

対して、接着剤の役割を果たすことができると感じるようになりました。

明治村には、明治時代以来の日本人の知恵・伝統と外国からの新しい技術を融合したものが

残されています。その裏には、たくさんの人の力や技、知恵があります。私は、できる限り

多くの人に楽しく伝えていく役割を、村長の任として果たしていきたいと考えています。

私が村長に就任したからには、全国の子どもたちに「明治村まだいってないの?だせーっ。」

と言われるくらい面白い村にしていきたいと思っています」とネットから。

「第四代の名誉ある村長をお引き受けしたうえは、その名を汚さぬためにもこの際、

明治村のイメージを、「え?まだ行ったことないなんて、ポップじゃないねえ」ぐらいの

ものに押し上げようと企んでおります。」

『明治村村長宣言』より

「半日をこの村で過ごすうち、かって大量なる西洋の:文化技術を取り入れながらも

日本古来の技や知恵や精神をそこに吹き込んで、器用に自らの生活に融合させていった

明治の人々の心を感じとってもらえるような場所にしたいと念願しております。

『明治村村長宣言』より

「半日をこの村で過ごすうち、かって大量なる西洋の:文化技術を取り入れながらも

日本古来の技や知恵や精神をそこに吹き込んで、器用に自らの生活に融合させていった

明治の人々の心を感じとってもらえるような場所にしたいと念願しております。

『明治村村長宣言』より」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.