2020年12月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

今年最後の仕事日です。

今日は今年最後の冬期講習の日となります。朝から中3生の自習がスタートしており、それが夜の10時まで続きます。さらに高校生がブースで自習を始めています。年末ですが受験生にとっては休んでいる時間はない時期です。明日からは、休講期間ですが、自習をする生徒もいます。さて、「心の成長」なくして「勉強」はあり得ないということについて強く考えさせられた1年でした。特に受験生にとっては、何よりも勉強が日常生活になります。さらに、得点を上げることが、ある意味、使命となっている生徒もいます。また、どうしても周りの人からの期待を強く受けて、勉強をする者もいるのです。人は大きな目標に向かい、それを成そうと努力して、大きな壁ををこえていくときに成長していきます。しかし、そうできないで、心がつぶれてしまって、敗北感だけを残していく生徒がいます。うちの生徒の中にも過去にそういう生徒がいました。しかし、一人でもそうならないで最後まで受験と向き合い、そこで逞しく成長して欲しいと考えています。受験生は、1日に勉強を10時間くらいはやって当たり前です。しかし、ただ、「やれ」と言われてやるのでなく、しっかりと未来の自分をイメージしてできることがとても大切です。かつて、東大に合格したH君は、休憩の時に、私と東大に入った後もどうするかを話していました。単に高学歴だけを目的に勉強するのでなく、どういう未来かをある程度は考えていました。今年を振り返ったとき、そういうことを考えている生徒は、あまり疲れることもなく、勉強をしています。しかし、上からの圧力や虚栄心だけで勉強している子もいました。そういう生徒は、早々退塾していきました。受験生は当然、ハードな受験勉強をしないといけません。しかし、そういう根本的な理由や意味をあまりにも知らなすぎる子供が多いです。もし、小さい時からそういうことが教えられてきたなら、おそらく、歯を食いしばって頑張ることができるだろう、と思うのです。さて、今日は朝から10人くらいの生徒がいます。全員、全くしゃべらないで、静かに勉強しています。こういう真剣に勉強する空気は本当に気持ちがいいものです。明日は、久しぶりに自分のことをさせてもらいます。受験相談を受け付けています。

2020.12.30

コメント(0)

-

心を燃やせ!

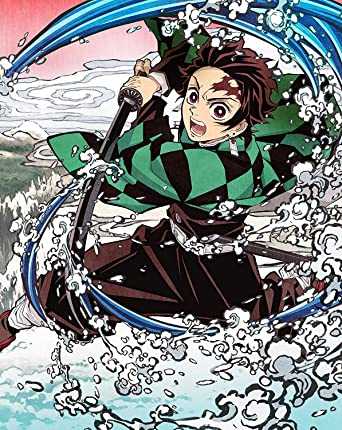

冬期講習が始まりました。受験生は、この時期あたりからある邪なことを考えるようになります。というか、そういう気持ちがどうしても出てくる時期になるのです。それは、どんな気持ちかというと、「受験はやくおわってくれ」そのいいエビデンスが、昨年までのセンター試験が終わった瞬間に、全然勉強しなくなるということですね。でも、そういう心は、この時期からもう持っていることです。だから、今年も共通テストが終わった瞬間に闘えなくならないように今から対策を考えないといけないと考えています。高校受験生ならば、私立受験での合格を聞いた瞬間からそうなる生徒がいます。それで、終わった、と思うと、公立受験が闘えなくなります。そうならないよう、この時期から「受験生の不合格パターン」として話すようにしています。そこで、最近みた映画の鬼滅の刃のに炭治郎の名言「心は強くなれる、心を燃やせ」というセリフが突き刺さってしかたがないのですね。(笑)受験生ならば、あえて冬休みはこもらないで外に出るようにいっています。つまり、学校や塾や図書館にいくようにということですね。というのも家の中ですべて満たされて、気持ちが緩んでしまわないようにあえそういう環境から出ないとだめなんですね。今は判定が厳しい受験生でも「心を燃やして、最後まで勉強ができることができれば何とかなるものです。闘魂なんて言うと、アントニオ猪木さんを思い浮かべますが、「闘魂」をもち、しかし、冷静なマインドをも持って勉強できればいいですね。受験相談を受け付けています。

2020.12.26

コメント(0)

-

中3生の冬休みの勉強

昨日は、クリスマスイブなので、例年通り休講にしました。自習の生徒が数人来る程度で、私も早く帰宅し、講習前の夜を家で過ごしました。さて、中3生の冬休みの勉強がとても重要になってきます。七尾高校や羽咋高校、さらに金沢の高校を目指す人は、成績をあげる最後の時間となります。だから私は全科目をやる、なんてことは考えないでほしいと考えています。受験では戦略が必要です。このことは、大学受験では必ず必要ですが、高校受験でも必要ですね。ただ時間をかければ何とかなる人ならいいですが、ボーダー付近の人はあえて絞り込んでほしいですね。課題は人それぞれですから、その生徒にあわせてやる勉強の内容が変わってきます。この時期は、中1,2年の基礎を復習するには最後の期間です。絞り込む単元を決めて、よりポイントを絞りこみ、1日のどこでやるかを考えて、しっかりと実行してほしいですね。今日から、中3生が時間を昼に移して、冬期の授業を始めます。昨日は模試の結果がきて、あらためて上位層の受験生が猛勉強をしているのだろうという結果が出ていました、つまり、うちの上位の生徒がなかなか上がらないということですね。泉、二水、付属、小松を志望する生徒がかなり勉強をしているかがうかがうことができます。1月より新学年の募集を開始します。

2020.12.25

コメント(0)

-

共通テストリスニング問題対策

共通テストに変わり、時間60分の中で、英語の音声が繰り返さない、つまり1回しか流れない問題もあり、受験生にとっては壁のように見られているリスニングである。しかし、本当にそんなに壁なんでしょうか。昨日、七尾高校3年生のマーク演習の結果を聞いて回っていると、ある生徒が、「リスニング満点でした」と。その生徒は、理系なのだが、文系科目が早慶でも全然問題ないくらいの成績なので、特に驚きはしませんでした。その生徒は、うちに来る前には、英会話の塾に行っていたので、音読の量ははるかに多く、当然、といえば当然です。一般的にはリスニングの力を伸ばすやり方があります。音読です。しかも正しい発音で、英文を音読できることです。この正しい発音ができないと、英語の単語が聞き取れない、聞こえません。それから前から英語の意味を理解できるようにトレーニングすることも音読が有効です。七尾高校の生徒には、一度読んだ英文は必ず音読しなさい、と繰り返して伝えています。しかし、なかなか伝わらないのです。その原因にはいくつかありますが、中学の先生が英語の授業でほとんど音読をしないということもあるのではないでしょうか。私の中学時代では音読を必ず大きなオープンリールデッキでやってくれる先生だったので、音読をよくやっていた経験が、英語の力を伸ばしたと確信しています。浪人時代も予備校のかなり難易度の高い、おそらく早慶レベルの英文を音読していました。それで、英語を楽しく勉強できました。時代が進み、今は参考書には必ず音源があります。それを利用している生徒は少ないです。でも予備校のトップの先生で音読を否定している人は全くいません。教育の現場の先生が音読を積極的にすすめることが当たり前にならないとリスニングは直前のこの時期に対策をしても難しいですね。ちなみに冬期講習の中3の英語は、長文を読み、その音読を時間をかけてやる予定です。冬期講習はここです。

2020.12.22

コメント(0)

-

高校2年生の冬休みの勉強

高校2年生と数週間前から面談をしています。先手必勝といいますが、この時期から受験勉強に入ってほしいと思うからです。七尾高校では、2年生の冬休みには勉強合宿がおこなわれます。この時点で高3の0学期といい、もう受験ですという発信をして、勉強するように意識させます。しかし、今年はそれがありません。しかし、もう勉強をスタートしようということを伝えました。その第一段階は、志望校を決めることです。意外としっかりと決めている生徒はいません。決まっていても、何となく決めており、そこで何を学び、どういう未来を描いているというとほとんどの生徒は何もありません。それで、いろんな情報に触れて考えていればいいのですが、そうでもないのです。次に、志望校の入試科目、レベルなどです。ここになるとわかっている生徒もいるのですが、ほぼ全員が、力不足で、成績をあげないと合格できません。それで、すぐに顔色を変えて「頑張ります」といいます。ここまでは、普通の進路相談なのですが、私は次にその生徒が、確実にこういう勉強を進めれば合格できるという作戦を立てることができないと前にすすめないと考えています。「作戦」つまり「戦略」です。高校から毎週くる課題学習をやって満足するようであれば、先がどうなるか本人は気が付いています。それで、もう少し自分の頭で考えさせながら、これからどうしたらいいかを考えるように話しています。作戦は、生徒が最後は自分で考えていくべきだと考えています。まだ、1年あると考えている2年生が多いです。しかし、あっという間に1年は過ぎていきます。なんでもいいですから、これをやろうと思うことは、すぐに始めて欲しいですね。ここ数日前から、2年生が新しい英語の問題集をやるようになりました。また、電車で遠方から来る生徒が、日曜でも着て朝から夜まで勉強するようになりました。まずは行動を変えることです。冬期講習はここです。

2020.12.21

コメント(0)

-

第2回の地域学力テストが返ってきました。

12月に各中学校で実施された地域学力テストが返ってきました。先ほど生徒に確認しましたが、全員、総得点が上がっていました。思わずガッツポーズをしました。夏休みかだいたい毎日、塾での自習を自主的にやり、問題の演習量が例年より多いので、上がるとは期待していました。第3回が、1月にあります。そこに向けて勉強していくのですが、ただ、上から問題集やプリントをやりなさいと言うのではなく、ほとり一人が自己分析をして何が必要なのかを自分で考えてやってほしいと思っています。特に理社の弱い単元を判断して何をやるかが判断できるのは、本人自身ですから。私は生徒全員が課題として伸ばさないとだめな部分を授業で取り上げています。ちょうど今、理社の記述問題の演習をしています。やはり、今は記述対策をしなければならないですね。冬休みで一通りやり、も一度、2月直前には、本試験レベルでやる予定です。さて、もう年末ですね。クリスマスやお正月が近くなります。仕事柄、そいう楽しい気分で過ごすことはこの時期はありません。我が家も受験生がいますので、例年よりも緊張した年末年始となります。冬期講習はここです。

2020.12.19

コメント(0)

-

共通テストまであと1ヵ月

共通テストまであと1ヵ月となりました。七尾高校は金沢大学と美大での受験となりました。今年はもうすでに雪が降り、しかも大雪という予測もあり、電車で移動の看護大で受験でなくてよかったですね。前泊しますから、慌ただしい朝や、電車の状況を気にしなくても済むので少しは安心します。さて、マーク演習もすでに3回以上は終えて、だいたいの自分の力が見えてくることだと思います。そこで、どう修正して、10点、20点を上乗せしていけるかがこれからの勉強です。ただ受け身的にやっていてもだめです。これからは、理社を伸ばすことができます。毎回、演習の結果を分析して、自分はどこが穴かを毎回埋めていく作業です。歴史となると、おそらく近現代の知識が十分ではない人は、その部分を教科書や講義系参考書で読み直して、基礎的な問題集でもう一度確認することです。また、国語では漢文がとれない人は、薄い参考書でやり直して、センター試験の過去問題を10年分やればほぼ満点が狙えるところまでできます。とにかく、短期間でとれるところを探して、そこを徹底してやることですね。あとは、英語の音読や数学の間違ったところは必ず復習することです。センター試験から共通テストになり初めての試験なので、過去問題がないなかで、どのくらいの難易度なのかはわかりません。施行テストの問題がありますが、その通りの傾向で出るということも考えにくいのでやはり不安は不安ですね。あとはメンタルの問題ですね。昨年度の生徒のなかに2日のうちどちらかがこけてしまい、自分の力が発揮できないという子がいました。そういう生徒は、普段から中途半端な勉強をしています。だから、この1ヵ月やれることはやった、という達成感を試験会場に持っていってほしいですね。冬期講習会はここです。

2020.12.17

コメント(0)

-

親の心理

先週から土日の朝から面談や模試などが入り、休みなく仕事をしています。懇談もすでに多分10件近くこなしています。親はどんな親であれ、子供に勉強して欲しいと思っています。うちのような自習室で自習ができる塾では、塾でどんどん勉強して欲しいという親御さんが多いです。親は子供が勉強をしている姿をみると心が安心するのかなと思いました。見る方向を変えると、家で、勉強しないで、スマホを触ったりしているととても親はストレスを溜めるようですね。先生も同じで、生徒が勉強しないととても不安をかんじるものです。他人の子だから放っておけばいい(笑)と思うものです。それで、最近、中3生には中学からかなり宿題を出されています。内容が簡単なので、私は中3生には「こんな簡単な宿題は出さないでください。勉強くらいは自分でやれますから」と中学の先生に言えるようにね、と話しています。そんなこと言う私も、塾で自習をしている生徒を見てホッとします。最近も悩んで塾で勉強は減ってきた高3生にかなり話をしました。今は塾での勉強が増えてきて、安心はしています。しかし、最近は、家で勉強はできるようになりなさい、とあえて、中3生には言うことが多いです。そのためには、どうしたらいいのかを日々考えています。家できる子はできるのですが、できない子は本当にできないですね。でもできない理由があるのですね。とうとう雪が降ってきました。受験はもうすぐです。さて、冬期講習の受付をおこなっています。ここです。

2020.12.15

コメント(0)

-

高校の授業で、難関大学にけるのか。

数日前から高校2年生の面談をおこなっています。11月の進研模試の結果を確認しながら、一人ひとりに自己分析してもらい、そこから自分のやるべき勉強のなかみ、メンタルの持ち方について1時間くらいは話をしました。その中で明らかになることが、志望校に対しての勉強の中味がないことです。特に、難関大学志望となると、高校から出される宿題で足りていると思っていないと思うのです。しかし、何もしないで、高校の宿題にかなり縛られている傾向なんですね。塾生で、過去に難関大学に合格する生徒は、自由に勉強をしています。学校の宿題は適当にやります。しかし、必要ないものはやらないで、志望校合格に必要な勉強、つまり問題集や参考書をやるわけです。今回、進研で伸ばした生徒と面談した時、すでに志望校が決まっており、かなりそこの情報を調べて、どういう問題が2次試験ででるのかがわかっていました。だからこそ、今、どういう勉強が必要なのかがわかっていました。七尾高校から東大に合格したH君の話をすれば長くなりますが、彼は、学校の宿題は全くせず、ひたすら、問題集と参考書の定着することに勉強の大部分の時間を使っていました。「逆算して考える」といいますが、入試問題を分析して、今から自分が何をしたらいいかがわかれば、生徒は自分で勉強するようになります。しかし、そういうことを考える余地もないくらい宿題が多いのが現実なんですね。大学受験は、頭がいいから東大にいけた、京大いけた、医学部にいけたというものではありません。実際の入試問題分析から始まり、きちんと具体的なカリキュラムを制限時間までこなせるかというある意味ゲームのようなことをやることが多いです。これは、高校受験でも同じです。さて、高3生のマーク演習が始まり、日々、緊張感が伝わってきます。もう1ヵ月で共通テストですね。時間が過ぎるのが速いですね。冬期講習はここです。

2020.12.10

コメント(0)

-

中3生に話したこと。

昨日で七尾中学の中間テストの対策が終わり、今後の時間を中3生は、受験勉強に100%使えることになります。それで、今後の勉強、特に直前期の勉強について確認しました。いくつかのポイントがあります。一つは、自主学習時間を増やすことです。このことについては後ほどに別の視点で書きますが、勉強の時間、量を増やすために、塾での自習を増やしました。さらに、科目ごとの問題集の使い方を説明し、今後はどうやって問題集を進めていくかを説明しました。英語だと、文法をいつまでに終えて、長文読解、予想問題と進んでいくのですが、その進め方を簡単に確認しました。さて、これから直前期になります。この期間は、心と健康の管理が重要となります。風邪の予防、睡眠、食事などの身体の調子が良いと、勉強に集中できます。また、心が前向きになります。これはいうまでもありません。次にメンタルの問題です。「心」の問題です。これについては、本当に難しいです。時間はみんな平等に同じだけあるわけです。その中で、30分でも集中してどのくらい勉強できるかをやってみること。つまり、ここで、時間で10時間やるより、集中して、予定の勉強を5時間で終えることが大切だと話しました。毎日、これだけはやろうという勉強の中味を決めておいて、集中して、量を意識してやるということです。時間より量ということです。もちろん休日に大学受験生は10時間というのが私の考えです。それは、大学受験はやることが多いうえ難しいのでそういう風に考えています。しかし、七尾高校受験生は、3時間から5時間の短い時間でも集中して量をこなす訓練を今からやっておくことの方が高校生になって必要なのかなあと思うようになったからです。集中して毎日決めたことがきちんとできれば、夜の寝る時は、「俺はすごい」と自分をほめて充実感を感じて熟睡できます。こういう毎日であればメンタルは確実に上がりますね。と言いながら、年末には、中3生には10時間学習会をおこないます。これはこれで別の目的があるのですが。冬期講習会の内容はここです。

2020.12.08

コメント(0)

-

第2回地域学力テストを終えて

昨日、地域学力テストを終えました。それでも3年生が、休むことなく自習に来ていました。彼らは、ここ数週間、3年生は週6日7日のペースで塾の自習に来ています。時間はまちまちです。しかし、必ず、来たら4、5時間勉強しいます。地域の前回の1回目が終わり、結果は何とか皆、合格できる点数には到達していました。しかし、私はもちろん、彼らが満足するような得点ではありませんでした。もちろん、あれで満足してもらっては困ります。一人ひとりには、目標得点を話して決めながら勉強をしています。人は目標に対して本気になると恐ろしいですね。来るなと言っても塾にきます。(笑)高3生なら朝から夜までやっていてもウエルカムなんですが。昨日、一人ひとりにテストの感触を聞いてみました。「すごいできた」という生徒はいませんでしたが、普通全然ダメでした、というものですが、そういう言葉は全くなく、日々の勉強の中で少しずつ答案を書く中で成果を感じられるような表情を見せてくれました。今月には私立出願となります。だんだん入試と近くなってきています。今年は中3生がもう受験生の顔になっているので少し安心して見ることができます。冬期講習会はここです。

2020.12.03

コメント(0)

-

三位一体?

今日は午後一番で、いつもの美容室でカットしてもらいました。そこの美容院は10年近く前に、お子さんを預かっておりましたので、よく知っている方なんですね。とても丁寧に切ってくれるので、今は私が顧客いなっています。今日は、その方(お母さん)は子供を小学校の時にバスケットのチームに入れていたときのお話しを伺いました。七尾市のバスケットチームはとても強くて、七尾市からは、ナショナルチームの選手を出しています。だから、その監督はおそらく指導者としては、結果を出す方だったんだろうと思います。その方が保護者にいつもいうことが、「三位一体」ということ。つまり、監督と選手だけでは、強くなれない、親も親としてのやることがあるんだと。私としては大いに頷くところがありました。私の塾では、保護者のために、塾報を出しています。また、ラインでの連絡がいつでもできるよにしています。保護者懇談はいつでもできるようにしてます。しかし、もう一度、保護者との関係をもう少し考えていこうかと思いました。塾の多くは保護者とのコミュニケーションを密に、と言います。しかし、それが、実際には形だけのものになってはいないか?と思うことがあります。また、生徒だけでなく親御さんがしっかりしないと受験はうまくいかないということは間違いない事実です。そういうことをどこかで伝えていく時間を積極的に作ってくことができたらと思いますね。今は、塾にわざわざこなくてもオンラインでお話しはできますから。冬期講習はここからです。

2020.12.02

コメント(0)

-

最終のマーク模試を終えて

昨日、最終のマーク模試を終えた高3生が、自己採点の結果を報告してくれました。予想通り伸びてきた生徒、あまり変わらない生徒など、この時期であるからこそ、何とか本番まであと1ヵ月余りを走り抜けるようにと思い、言葉を選び話をしました。残された時間が、少しずつ無くなっていく、そこでできることも限られてきます。もう何となくやっている生徒は誰もいません。生徒それぞれが考えて共通テストまで努力を継続して欲しいです。そういう中で、3年生皆に共通して確認したことがあります。もうどこに出すかを、いくつか考えておくことです。七尾高校生の大半は、今まではセンターの結果を見て決めるスタイルでした。高校に担任のアドバイスをもらい、決めるのです。もちろん、第一志望の合格できる得点であれば、迷うことはないのですが、第一志望に届かないと、レベルを下げることができない、当然、下の大学をどこにしようかなんてなかなかできない。そして、後期の出願にさらに迷ってしまうのです。また、併願の私立大学についてもあまり考えていません。いまから、テスト利用受験も含めて出願校を決めてしまうことです。また、難関大学志望者にとっては実際は、二次試験の方がウエイトが大きいです。このことを忘れている生徒が多いですね。だからこそ、この期間はどこかで前期試験の過去問題くらいはやる時間を持つということです。英語と数学のすこし難しい問題をやることで、ゆっくりと考えて解くということもしっかりどこかでやってほしいです。さて、とにかく、昨日から中3生は地域学力、高3は共通テストと、少しずつ雰囲気が変わってきています。冬期講習を受け付けしています。

2020.12.01

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…

- (2025-11-26 23:43:33)

-

-

-

- ひとりごと

- 今日の気になるもの 11/26

- (2025-11-26 22:03:37)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【17の重点投資】 不透明すぎる!国…

- (2025-11-27 11:53:20)

-