2010年08月の記事

全61件 (61件中 1-50件目)

-

後気門亜目

【主な特徴】 ・気門が第4脚の後ろにある。 【代表的なダニ】 ・ヤマトマダニ ・ツバメヒメダニ

2010.08.31

-

オクラトキシン

オクラトキシンには、アスペルギルス・オクラセウスあるいはペニシリウム・ビリディカータムといったカビによってつくられるオクラトキシンA及びBが知られています。特にオクラトキシンAは腎毒性及び肝毒性のカビ毒として知られており、大麦、小麦、とうもろこし、コーヒー豆などから検出されています。

2010.08.30

-

ジクロロメタン

【別名】 塩化メチレン 【特性など】 ・有機塩素系化合物 ・特徴的な臭気がある ・常温で、無色の液体 ・揮発しやすい 【主な用途】 ・金属部品などの脱脂洗浄剤 ・塗装剥離剤 【毒性・症状など】 (短期曝露) ・眼、皮膚、気道を刺激する ・意識低下を引き起こすことがある ・メトヘモグロビンを生成することがある (長期曝露) ・反復または長期の皮膚への接触により、皮膚炎を引き起こすことがある ・中枢神経系、肝臓に影響を与えることがある ・国際がん研究機関(IARC)では、グループ2B(人に対して発がん性があるかもしれない)に 分類されている 【その他】 ・大気汚染に係る環境基準は年平均値が0.15mg/m3以下、水質汚濁に係る環境基準は 年平均値0.02mg/l以下と定められている

2010.08.29

-

トリクロロエチレン

【特性など】 ・有機塩素系溶剤の一種 ・無色透明の液体でクロロホルムに似た臭い ・揮発性 ・難燃性 ・難水溶性 【主な用途】 ・衣類のドライクリーニングの洗浄剤 ・家庭用洗剤 ・家庭用エアゾール製品、油脂、ワックス、ゴムなどの溶剤 ・ハイテク工場の洗浄剤 ・皮革、金属の洗浄剤 ・マニキュア剥離剤 【毒性・症状など】 ・吸い込むとめまいや眠気、倦怠感、行動能力の低下、記憶の一部を喪失する場合がある ・目や鼻が痛くなる ・皮膚につくと皮脂を溶かし、カサカサになってはがれやすくなり炎症が出る ・高い濃度の溶液に接触すると、心拍停止や脾臓、肝臓、腎臓の損傷につながることがある ・日本でも高濃度曝露による死亡事例が労働災害として報告されている 【その他】 ・環境中に排出されても安定しており、テトラクロロエチレンなどとともに地下水汚染の原因物質 となっている ・大気汚染に係る環境基準については「1年平均値が0.2mg/m3以下であること」とされている ・大気汚染防止法で、有害大気汚染物質対策の中で未然防止の観点から、早急に排出抑制を 行なわなければならない物質(指定物質)に指定されています ・水質汚濁に係る環境基準および土壌の汚染に係る環境基準では「0.03mg/l 以下」と定め られている

2010.08.29

-

エチルベンゼン

【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・独特の芳香のある無色の液体 【主な用途】 ・接着剤や塗料用溶剤および希釈剤 ・スチレン単量体の中間原料溶剤 【健康影響】 ・皮膚や気道への刺激 ・疲労感 ・めまい ・頭痛 ・意識低下 ・眠気 ・昏睡 ・中枢神経系への影響 ・IARC発がん性分類2B(人に対して発がん性を示す可能性がある)

2010.08.28

-

光化学スモッグ

光化学スモッグとは、特殊な気象条件下で、光化学反応によって生成された光化学オキシダントが大気中で拡散されずに滞留し、スモッグ(smokeとfogの合成語)状態になることです。光化学オキシダントは、工場や自動車などから大気中に排出された一次汚染物質である窒素酸化物や炭化水素が、太陽光線中の紫外線の影響で光化学反応を起こして変質し、二次的に生成されます。 【特徴】 ・紫外線が強く風の弱い夏の日中に発生する ・紫外線の弱い冬や太陽の出ていない夜間には発生しない 【健康への影響】 ・目や呼吸器などの粘膜を刺激 目がチカチカする、涙が出る のどが痛い、咳が出る、息苦しい ・吐き気 ・頭痛 【その他】 ・農作物など植物へも影響を与える

2010.08.28

-

リン酸トリブチル

【別名】 TBP 【特性など】 ・無色無臭の粘稠液体 【主な用途】 ・難燃剤 【毒性・症状など】 (短期曝露) 眼、皮膚、気道を著しく刺激する

2010.08.28

-

アスペルギルス・フラバス

アフラトキシンという肝臓がんを引き起こすカビ毒を生産するカビ

2010.08.27

-

アフラトキシン

コウジカビの一種《アスペルギルス・フラバス(Aspergillus flavus)、アスペルギルス・パラジチカス(Aspergillus parasiticus)》の産生する毒(トキシン)のことアフラトキシンには、アフラトキシンB1をはじめB2、G1、G2、M1などの種類があり、特にアフラトキシンB1は天然物で最も強力な発がん物質です。 【アフラトキシンが検出される食品】 ・ピーナッツ及びピーナッツバターなどの加工品 ・ピスタッチオナッツ ・トウモロコシ ・穀類およびその加工品 ・ナチュラルチーズ 【その他】 ・食品衛生法では、「10ppb以上のアフラトキシンB1を検出してはいけない」と規制されて います。

2010.08.27

-

大気汚染

大気汚染が問題視されるようになったのは、産業の発展と共に使用された石炭燃料による煤煙(ばいえん)、そして石油燃料による粉塵、硫黄酸化物などのガス状物質が排出されるようになったからです。これら工場などの排気物質については、排ガス処理を各工場で行うことにより改善されてきましたが、発生源が移動する自動車やトラックなどからの排ガス処理が現在も問題になっており、その対策が急がれています。まず、大気汚染を知るために、その発生源について、NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第二章の「大気環境の概要」の中から一部引用させていただき、説明を加えていきます。 『大気汚染の発生源は、自然起源と人為起源に分類することができる。自然起源は、 火山噴火、森林火災、花粉、黄砂、海塩粒子などがあり、人為起源としては、化石 燃料の燃焼、生活活動に伴うもの、廃棄物処理などによるものである。 又、この他に大気中で紫外線を伴った化学反応により発生する超微粒子および光化 学オキシダントなどが大気中で二次生成により発生している。』大気汚染の発生源は自然起源と人為起源に分類され、発生する形状もガス、エアロゾル、粒子と様々になりますが、ここでは人為起源を中心に述べていきます。 上記の引用文を整理すると、大気汚染とは、 (一次汚染物質) 人間の社会活動において、石油及び石炭など化石燃料の燃焼、生活活動に伴うもの、廃棄物 処理などによって大気を汚染する物質 (二次汚染物質) 生産活動などによって発生した汚染物質が空気中で紫外線を伴った化学反応を起こして生じた 物質が大気を汚染することを意味します。 ※人為起源の中心となる工場の煤煙、自動車からの排出ガスは「大気汚染防止法」で規制 されていますので、詳しくは法令の「大気汚染防止法」をご覧ください。 大気汚染防止法は、工場や事業所に対する排出基準を規制していますが、一般的な 大気汚染に関する環境基準は、環境基本法第16条で設定されています。 ※その基本の大気汚染物質については、「汚染要因化学物質」をご覧ください。 ※環境省では、大気汚染状況について、24時間、情報提供をしています。 → 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」

2010.08.27

-

テトラクロロエチレン

【特性など】 ・有機塩素系溶剤の一種 ・無色透明の液体 ・不燃性 ・揮発性 ・難水溶性 ・エーテル様のにおいがある 【主な用途】 ・ドライクリーニングの洗浄剤 ・家庭用洗剤 ・家庭用エアゾール製品の溶剤 ・各種電気機械部品や精密機械部品などの洗浄剤 【毒性・症状など】 ・吸入により、めまい、頭痛、眠気、吐き気、言語障害、意識不明などの症状が引き起こる ・吸入により中枢神経系、腎臓、肝臓に影響を与える ・IARC2Aの発がん性物質 ・水生生物に対して毒性が強い 【その他】 ・環境中に排出されても安定で、トリクロロエチレンなどとともに地下水汚染などの原因物質と なっている ・大気汚染に係る環境基準については「1年平均値が0.2mg/m3以下であること」とされている ・水質汚濁に係る環境基準及び土壌汚染に係る環境基準は「0.01mg/l 以下」と定められて いる

2010.08.27

-

フェノール

【別名】 石炭酸、ヒドロキシベンゼン 【特性など】 ・コールタールや石油の分留によって得られる ・芳香族化合物の1つ ・常温で無色の結晶 【主な用途】 ・消毒殺菌剤 ・染料 ・合成樹脂の原料 ・主にビスフェノールAとフェノール樹脂がつくられる 【毒性、症状など】 ・高濃度の液体に触れると、皮膚にやけどを生じる ・高濃度のフェノールを空気中から取り込むと、咳などの上気道刺激症状や食欲不振、 体重減少、頭痛、めまいなどの影響があるとされる

2010.08.26

-

イソプロピルアルコール

【別名】 イソプロパノール 【特性など】 ・無色の液体 ・揮発性がある ・引火性が高い 【主な用途】 ・工業用溶剤 ・消毒剤 ・防腐剤 【毒性、症状など】 (短期曝露) ・眼、気道を刺激する ・中枢神経系に影響を与え、機能低下を生じることがある ・許容濃度をはるかに超えて曝露すると意識を喪失することがある (長期または反復曝露) ・液体は皮膚の脱脂を起こす

2010.08.26

-

一酸化窒素

【特性など】 ・窒素と酸素からなる物質 ・無色で、無臭の気体 ・水に溶けにくい ・空気よりやや重い ・二酸化窒素より毒性が強い 【主な発生源】 ・ガスストーブ、ガスコンロ、ガス瞬間湯沸かし器 ・石油ファンヒーター、石油ストーブ ・自動車の排気ガス ・たばこの煙の中 ・車や工場などから排出された直後の窒素酸化物の90~95%が一酸化窒素 【健康影響】 ・目の痛み ・頭痛 ・吐き気 ・意識不明の中毒症状など 【その他】 ・体内でも産生し、血管拡張作用を有する ・一酸化窒素は、紫外線と酸素によって二酸化窒素に酸化され、光化学スモッグの 原因物質となる

2010.08.25

-

汚染要因化学物質

生活空間である住宅、職場などでどのような化学物質により空気質汚染が引き起こされ、又、どのようなところにそれらが使われているのでしょうか? 【主な汚染化学物質とその発生源】 ・一酸化炭素 自動車排出ガス、開放型暖房器具など ・二酸化炭素 人間の代謝作用、開放型暖房器具、たばこの煙など ・二酸化窒素 開放型暖房器具、たばこの煙など ・二酸化硫黄 開放型暖房器具など ・ホルムアルデヒド 合板、家具など ・トルエン 塗料など ・キシレン 塗料など ・酢酸-n-ブチル ラッカーなど ・フタル酸ジ-n-ブチル 壁紙、接着剤など ・テトラクロロエチレン ドライクリーニング ・パラジクロロベンゼン 防虫剤、防臭剤など ・フェニトロチオン 家庭用殺虫剤、畳の防虫処理など ・フェンチオン 畳の防虫剤など ・塩化メチル ヘアスプレー、芳香剤など ・n-ヘキサン 接着剤など ・エチルベンゼン 接着剤など ・ナフタレン 防虫剤など ・スチレン 発泡スチロール、接着剤など ・アセトン 接着剤、塗料など ・ダイアジノン 防蟻剤など ・ベンゼン 殺虫剤、人工皮革など ・メチルエチルケトン ラッカー、化粧品など ・イソプロピルアルコール 芳香剤など ・ペンタクロロフェノール シロアリ駆除剤など ・クロルピリホス 防蟻剤など ・1,2,4-トリメチルベンゼン 防腐剤など上記にあげた化学物質が全てではなく、あくまでも主なものであり、その他にも多くの室内空気汚染要因化学物質はあります。 ※ 各化学物質の詳しい説明は、化学物質ごとにクリックしてご覧ください。このように多くの化学物質が日常生活で使用され、知らずしらずに室内の空気を汚染する要因となっています。化学物質の有益性をしっかり理解し、生かしていくためにも、日常生活でどのような化学物質が使用されているのかを知ることも大切なことと思います。

2010.08.25

-

パラジクロロベンゼン

【特性など】 ・有機塩素化合物 ・無色あるいは白い結晶状の固体 ・特有の刺激臭がある ・昇華性がある(結晶から直ちに蒸気となり空気中に放散する) ・水には溶けない ・重大な水質汚染物質でもある 【主な用途】 ・衣類防虫剤 ・トイレの芳香剤 【毒性・症状など】 ・頭痛、めまい、全身のだるさ ・目への刺激 ・鼻やのどへの刺激 ・長期間この物質に触れていると肝臓に損傷が起こる ・化学物質過敏症、喘息などのアレルギー症状を引き起こしたり、悪化させる原因といわれる ・アレルギー障害をひどくするとも言われる ・IARC2Bの発がん性物質 【その他】 ・徐々に発生する塩素ガスが金属を侵すので、金や銀の糸、ラメの入った衣服には不適である ・他の防虫剤と一緒に使用すると、他の防虫剤のガスがパラジクロロベンゼンに溶け込み、室 温で液体になり衣類を汚す ・ドイツではトイレ用品として使用禁止されている ・ヨーロッパの国の多くでは禁止されている

2010.08.25

-

フタル酸ジ-n-ブチル

【特性など】 ・無色あるいは黄味を帯びた油状の液体 【主な用途】 ・塩化ビニールの添加剤や可塑剤、顔料など ・塗料や接着剤 【毒性・症状など】 ・のどや気管支の痛み ・胃の痛み ・皮膚への刺激

2010.08.25

-

キシレン

【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・トルエンと同様に、無色でベンゼン様の芳香をもつ揮発性の液体 ・可燃性 ・水には溶けない ・空気より重く、高濃度の蒸気は底部に滞留する性質があると考えられる 但し、通常は空気の流れで空気中に拡散している 【主な用途】 ・接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤など ・アンチノッキング剤としてガソリンに添加 【毒性・症状など】 ・濃度が高い蒸煙は眠気を誘う ・皮膚にも刺激性がある ・目、のど、気管などを刺激する ・吸いすぎると、体の表面の血管が拡張するため、顔面紅潮などの熱感を覚える さらに吸いすぎると、視覚の錯乱、めまい、ふるえ、眠気、千鳥足、昏睡状態を引き起こす ・高濃度になると出血性肺水腫を起こし、死に至ることもある

2010.08.25

-

トルエン

【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・無色でベンゼン様の芳香をもつ揮発性の液体 ・可燃性 ・空気より重く、高濃度の蒸気は底部に滞留する性質があると考えられる しかし、通常は滞留によって拡散し、空気との混合気体は相対的に空気と同じ密度になると 思われる(こうした状態の蒸気は二度と床に沈むことはない) ・ベンゼンより皮膚や粘膜への刺激が強く、蒸気吸収による中枢神経への作用もベンゼンより 強いといわれる 【主な用途】 ・接着剤や塗料の溶剤、希釈剤 ・アンチノッキング剤としてガソリンに添加 【毒性・症状など】 (急性中毒) 失調、言語障害、痙攣、複視、精神異常、昏睡、死亡 (慢性中毒) 失調(小児性)、記銘力障害、知覚低下、ぼけ、視力低下、失明 皮膚に刺激性、アトピー性皮膚炎、目の痛みや疲労感、変異原性 吸入すると危険で、中枢神経系を傷つけることもある

2010.08.25

-

二酸化窒素

【特性など】 ・毒性と刺激性のある赤褐色のガス ・中性で難水溶性 【主な発生源】 ・物が燃えるとき、空気中の窒素と酸素が反応してできる ・燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化される ・地球規模では二酸化窒素のほとんどが生物活動から発生している ・石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスストーブ、ガスコンロ ・たばこ煙 ・自動車排気ガス 【毒性・症状など】 ・低濃度で咳、痰、めまい、呼吸困難、発熱、気管支炎など ・濃度が高いと、肺胞壁細胞膜を破壊し、肺の機能低下をきたす ・重症の場合は短時間で肺水腫を起こして死亡 【その他】 ・二酸化窒素が放出されると、水蒸気と結合して酸性雨になる ・大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内 又はそれ以下であること、またゾーン内にある地域については原則として現状程度の水準を 維持し、又はこれを大きく上回らないこと」と規制されている

2010.08.25

-

二酸化硫黄

【別名】 亜硫酸ガス 【特性など】 ・硫黄と酸素の化合物 ・腐敗した卵に似た刺激臭のある有毒な無色の気体 ・空気より重い ・窒素酸化物と比べて水への溶解度が高いので、二酸化硫黄は大気中に浮遊する微小水滴や 粒子表面水に溶解し、硫酸イオンになり、酸性の硫酸ミストや硫酸水素アンモニウムあるいは 中性の硫酸アンモニウム粒子として存在する ・窒素酸化物と比べて大気中での寿命が長い 【主な用途】 ・食品添加物として、漂白剤、酸化防止剤、保存料として用いられる ・塩素で漂白すると傷んでしまう絹・羊毛・麦わらなどを漂白するのに用いられる 【主な発生源】 ・硫黄を含む燃料の燃焼より放出 ・石炭を使う火力発電所 ・石油ファンヒーター、石油ストーブ、石炭燃焼暖房器具、練炭燃焼暖房器具 ・自動車の排気ガス 【毒性・症状など】 ・呼吸器を刺激し、咳、喘息、気管支炎などの障害を引き起こす ・吐き気、意識不明の中毒症状 ・低濃度で粘膜への刺激(低濃度での長期間曝露が問題になる場合が多い) ・高濃度では死亡 【その他】 ・四日市ぜんそくの原因 ・酸性雨を引き起こす最も大きな要因 二酸化窒素と反応して一酸化窒素と三酸化硫黄になることで硫酸を生じ、 酸性雨の原因になる ・大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値 が0.1ppm以下であること」と規制されており、排煙脱硫装置の導入、重油脱硫などによる燃料 の低硫黄化など対策が進められた結果、環境基準を達成するまでに汚染が改善している

2010.08.24

-

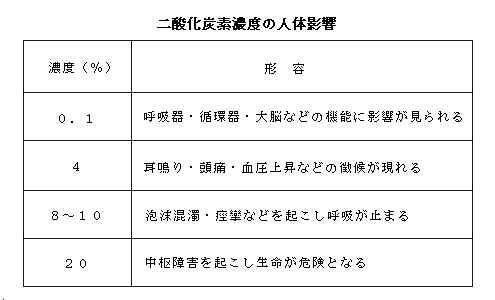

二酸化炭素

【特性など】 ・無色、無臭の気体 ・水に溶けて炭酸となり、弱酸性を示す ・不燃性 ・気体は炭酸ガス、固体はドライアイス、水溶液は炭酸と呼ばれる ・植物の光合成に必要 【主な用途】 ・炭酸飲料水 ・ドライアイス ・入浴剤 ・消化剤 【主な発生源】 ・人間の代謝作用 ・炭素を含む物質(石油、石炭、天然ガス、木材など)の燃焼、動植物の呼吸や微生物による 有機物の分解などによって生じる ・たばこ煙 ・開放型暖房器具 【毒性・症状など】 ・高濃度にならない限り、人体にそれ程の影響はない ・目の痛みや頭痛 ・吐き気 ・めまい ・呼吸困難 ・心拍数の上昇や血圧の上昇 ・ストレスや疲労等により深呼吸をし過ぎたり、呼吸が速くなり過ぎたりして人体の血中の 二酸化炭素濃度が異常に低くなった場合、過換気症候群(過呼吸症候群)を引き起こす 池田耕一氏 「空気環境と人体」「建築設計資料集成1、環境、環境、丸善刊、1978 【その他】 ・新鮮な空気を入れ換える目安 ・二酸化炭素は赤外領域に強い吸収帯を持つため、地上からの熱が宇宙へと拡散することを 防ぐ温室効果ガスとしてはたらく ・今日では大気中濃度が上昇し、地球温暖化の最大の原因物質として問題になっている ・二酸化炭素自体の温室効果はメタンやフロンにくらべ小さいが、排出量が莫大であること から、地球温暖化の最大の原因と言われている ・1997年、京都議定書が結ばれ、先進国の二酸化炭素量の削減数値目標が定められた ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)においては、下記の表の ように定められている

2010.08.24

-

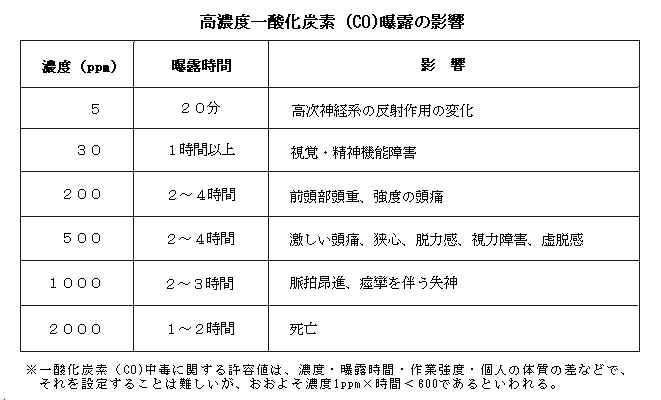

一酸化炭素

【特性など】 ・無色、無味、無臭、無刺激性の気体 ・一酸化炭素は空気より軽い ・炭素又は炭素化合物の不完全燃焼によって生ずる ・ガスストーブ、石油ストーブの燃焼に伴い酸素を消費し、二酸化炭素の量が増えていき、 通常21%の酸素濃度が19%以下になり(不完全燃焼)、一酸化炭素を発生する 【主な発生源】 ・自動車排出ガス ・開放型暖房器具、ガスコンロ、ガス瞬間湯沸かし器 ・たばこの煙 【健康影響】 ・呼吸により肺に取り込まれた酸素を人体の隅々まで運ぶ役目をしている赤血球のヘモグロ ビン(Hb)が一酸化炭素と出あうと、血液中のヘモグロビンに含まれる鉄原子と結びつく力が 酸素に比べてはるかに強いことから、酸素より200~250倍もの強さで結合し(カルボキシヘモ グロビンCO-Hb)、一酸化炭素と結合したヘモグロビンは酸素と結合できなくなるため、酸素 が体の各器官内に供給されなくなり、血液の酸素運搬能力が低下し、最後には窒息死する ことになる ・めまい、頭痛、吐き気、意識不明の中毒症状など 引用:池田耕一氏 「空気環境と人体」建築設計資料集成1、環境、環境、丸善刊、1978 【その他】 ・大気汚染に係る環境基準については、「1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、 1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること」とされている。 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)においては、下記の表の ように定められている。 【関連サイト】 ・ 発電機・木炭等による一酸化炭素中毒の危険性 (東京都生活文化局消費生活部生活安全課)

2010.08.22

-

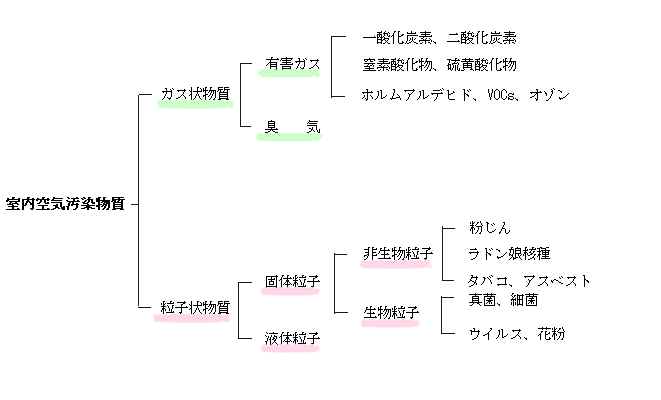

室内空気汚染物質の分類

通常、空気の汚染物質はガス状物質と粒子状物質に分けられます。どのように分類されているかは、NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第二章の「室内汚染物質の分類」を抜粋(一部編集)させていただきます。ガス状物質の中でも、全般的な空気の汚れの指標としても用いられる二酸化炭素、大気汚染の問題物質とされる窒素酸化物や硫黄酸化物に加え、揮発性有機化合物(VOC)がシックハウス問題で注目されています。個々の化学物質については、「汚染要因化学物質」の項をご覧ください。

2010.08.22

-

室内空気汚染の要因

室内の空気が汚染される要因には下記のようなものがあげられます。 【主な室内空気の汚染源】 ・人体の代謝 人は呼吸のために酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出します。 ・生物からの発生 ダニ、ゴキブリアレルゲン、真菌類、細菌、花粉、ウイルス、ペットのフケなど ・ハウスダスト 浮遊粉塵 ・たばこの煙 粉塵、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、ホルムアルデヒド、 アセトアルデヒドなど ・建築材料から放散される室内汚染起因化学物質 木質ボード類、ビニールクロス、複合フローリング、接着剤、防蟻剤など ・家具類 木質ボード類、接着剤など ・日常生活用品 消臭剤、殺虫剤、化粧品など ・暖房器具からの燃焼生成物 室内で燃料を直接燃やすことにより、二酸化炭素、窒素酸化物、二酸化硫黄などが 含まれる廃ガスが室内に放出されます。 さらに、燃焼のための空気が不足して不完全燃焼すると、一酸化炭素、炭化水素類、 煤(すす)が発生します。 ・調理器具からの燃焼生成物 ガスレンジなどから発生する廃ガスも暖房器具からのものと同様です。 ・外気 浮遊粉塵、窒素酸化物、オゾンなどこれら汚染源から発散している化学物質については、室内空気汚染の「汚染要因化学物質」をご覧ください。このように日常生活において知らずしらずに室内の空気質を汚染しています。さらに、住宅の高気密・高断熱化に伴う住まい方まで学習せず、必要な換気が適切に行われなかったことにより閉じ込めてしまう空間を作る結果となり、室内の空気汚染を悪化させることになりました。又、都市部では車なども増えるとともに、幹線道路の充実に伴い騒音や明かりもひどく、窓を開けることのできない状況で、冷暖房に頼り切る生活になり、さらに治安の問題で住宅がますます閉鎖的になるという住宅の周囲の環境の変化も要因にあげられます。

2010.08.21

-

建築材料からの化学物質の放散の形態

建築材料から放散される化学物質が室内空気の汚染原因の一つになり、健康に対しても悪影響を与える物質も含まれています。では、一体どのように建材から化学物質が放散されているのでしょうか?ここでNPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第二章にある「建材からの化学物質の放散の形態を分類(下記破線部分内)」 を参考に説明していきます。放散の形態には2通りあり、いずれも製品表面からVOCが放散します。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■ 蒸散支配型 ・ペンキ、ワックスなどの液体製品 ・溶剤が乾燥または表面に存在する揮発性有機化合物がなくなるまで放散 ・汚染化学物質が室内に放散される速度は温度と表面付近の風速に影響を受けやすく、 比較的短期間で放散 ■ 拡散支配型 ・合板、ビニール壁紙 ・建材内部に含まれる汚染化学物質が建材表面にしみ出してきて、空気中に放散 ・周りの風速の影響をさほど受けず、放散量も少ないが、長期に渡り放散------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------まず、蒸散支配型は、ペンキやワックスなどの液体製品では、溶剤が乾燥するまでに大量に発生し、その後は短期間で放散量が低下します。 次に、拡散支配型ですが、合板やビニール壁紙など建材内部に含まれている有機物質が、建材内部をゆっくり拡散し表面にしみ出してくるので、表面からの放散は建材内部の汚染物質の動きに支配されます。そこで一般の建材からの化学物質の放散は、材料が新品で施工したとき、材料表面および内部の化学物質の濃度は高濃度で均一で、表面から多くの量が放散します。そこから時間の経過と共に材料表面の濃度が薄くなり、放散量も急激に低下します。ある程度表面の濃度が低下すると、建材内部の化学物質が固体内の拡散により表面へ向かってゆっくり移動し、表面から長期に渡って徐々に放散していきます。建材からVOCが放散する時間は、建築材料、放散物質、室内濃度、湿度、換気状態などによっても異なります。一般的に温度が高く、湿度が高い方が放散量が多くなります。これは、温度の上昇によって表面および内部の化学物質の放散と拡散が促進されるのと、建材内部での加水分解の促進によってVOCの生成、内部拡散の上昇などが原因とされます。 ※ 但し、湿度の場合、温度の上昇と比較するとその影響は小さい。このようなVOCの放散以外にも、建材表面がこすられることによって微粒子になり出てくる場合もあります。

2010.08.19

-

スチレン

【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・無色あるいは黄色味を帯びた油状の液体 【主な用途】 ・スチレン樹脂の原料で、発泡させると発泡スチロールになる ・合成ゴム、ポリスチレン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などの原料 ・二種類の薬剤を混ぜて使う2液性のタイプの充填剤に使用 ・カーペット、不飽和ポリスチレン樹脂系プラスチック(塗料)、水性ニス、化粧板(不飽和 ポリスチレン樹脂系プラスチック製) ・断熱材:スチロポール(ポリスチロール板)、ポリスチロール硬質発泡剤 【毒性・症状など】 ・目の痛みや疲労感 ・皮膚や粘膜刺激 ・鼻への刺激 ・中枢神経に作用 ・眠気、千鳥足、昏睡

2010.08.19

-

ダイアジノン

【特性など】 ・有機リン系農薬成分 ・特有のにおいのある無色で油状の液体 【主な用途】 ・カーテンの防虫、抗菌効果 ・じゅうたんの防虫、抗菌効果 ・防虫畳 ・掃除機のごみパックの防虫、抗菌加工 ・エアコンフィルターの抗菌剤 ・シロアリ、ゴキブリ駆除剤 【毒性・症状など】 ・皮膚や目に刺激性 ・疲労感 ・激しいアレルギー症状、アトピー性皮膚炎、喘息の悪化 ・めまい、肩凝り、冷え ・アセチルコリンを分解する酵素であるコリンエステラーゼの働きを阻害し、その結果、 アセチルコリンが分解せず興奮状態が永続し、痙攣、呼吸不全を生じる

2010.08.19

-

ノナナール

【特性など】 ・バラ様、フローラル様、ミツ様、グリーン様などと呼ばれる芳香がある ・無色の液体 ・蒸気は空気より重く、高密度の場合は低部に滞留する性質があると考えられるが、 滞留などにより拡散した空気との混合気体は相対的に空気と同じ密度になる ・レモンやライム、オレンジなどの柑橘系の精油に天然成分として含まれる 【主な用途】 ・バラ、ユリ、ゼラニウムなどのフローラル系の調合香料に配合される ・シトラス系のフレーバーに少量用いられる 【毒性・症状など】 ・生体がノナナールに曝露された場合、ウサギを用いた動物実験の結果として、 血液中の血小板における生化学反応に変調を起こし得る ・現在のところ中毒の情報はほとんどない 【その他】 ・適量では抗炎症・鎮痛・鎮静作用があるともいわれる。

2010.08.18

-

パッシブ法

パッシブ法とは、吸引ポンプを用いずに自然拡散により吸着剤に揮発性有機化合物を吸着させる方法です。【長所】 ・吸引ポンプを使用しないため、捕集中も音や振動がない ・手軽で安価 ・24時間測定のような長時間にわたる平均濃度の測定が簡単に行なえる【短所】 ・アクティブ法に比較して信頼性はやや劣る 捕集管を吊るした状態 ホルムアルデヒド用捕集管 VOCs用捕集管

2010.08.17

-

フェノブカルブ

【特性など】 ・カーバメート系の殺虫剤 ・無色の結晶 ・水に溶けにくい ・わずかな芳香臭がある ・揮発性は低い 【主な用途】 ・水稲、野菜などの害虫駆除 ・防蟻剤 (防蟻剤用のものはマイクロカプセル化されており、室内への放散の少ないものが使われる) 【毒性・症状など】 ・倦怠感 ・頭痛、めまい、吐き気、腹痛など ・重症の場合は、意識混濁を起こす ・アセチルコリンを分解する酵素であるコリンエステラーゼの働きを阻害するので、アセチル コリンが分解せず興奮状態が収まらなくなる

2010.08.17

-

嫌気性細菌(嫌気性菌)

酸素の存在する環境では生育が困難、又は、不可能な細菌のこと逆に、酸素が少ない環境ではよく成育し、繁殖する。

2010.08.16

-

プラスチック製容器包装の識別表示について

製品の容器に記されているプラマーク PE ポリエチレン PP ポリプロピレン PET ポリエチレンテレフタレート EVOH エチレン-ビニルアルコール樹脂 SAN スチレン-アクリロニトリル樹脂 SB M アルミ箔下線が引かれている材質は、主たる材質を表わします。 (例)ポンプ:PP、PE※ 随時追加していきます。

2010.08.15

-

ポリエチレンテレフタラート

石油からつくられるテレフタル酸とエチレングリコールを原料にしてつくられる熱可塑性樹脂の一つです。 【別名】 ポリエチレンテレフタレート、PET、PETP 【主な特徴】 ・透明性に優れる ・耐熱性、耐薬品性に優れる ・酸、アルカリに安定 ・電気特性を持つ 【主な用途】 繊維製品、ペットボトル、食品包装用フィルム、写真フィルムなど

2010.08.15

-

ポリプロピレン

プロピレンの付加重合によって得られる高分子で、熱可塑性樹脂の一つです。 【略語】 PP 【主な特徴】 ・電気絶縁性、耐薬品性、透明性に優れる ・吸湿性はない ・耐候性はポリエチレンよりかなり低く、紫外線劣化を起こす ・焼却時に有毒ガスが発生しない 【主な用途】 食品容器、おもちゃ、建築資材、カーペット、ロープ、包装フィルム、電気器具など

2010.08.15

-

ポリエチレン

エチレンの付加重合によって得られる高分子で、熱可塑性樹脂の一つです。密度や分子量によって低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレンなどに分類されています。 【略語】 PE 【主な特徴】 ・酸やアルカリに安定 ・電気絶縁性、耐水性に優れる ・低密度のものより高密度の方が耐薬品性、耐熱性に優れる 【主な用途】 (低密度) ゴミ袋、気泡緩衝材(俗称:プチプチ)、農業用フィルム、電線被覆など (高密度) 包装材用フィルム、化粧品やシャンプーなどの容器、バケツ、灯油用ポリタンクなど

2010.08.15

-

熱可塑性樹脂

熱すると軟化し、冷やすと固くなる合成樹脂のこと付加重合によって合成されるものが多く、一般に、合成繊維と同様に線状構造をもつ高分子化合物からなっており、ガラス転移温度又は融点まで加熱することによって軟らかくなる。耐熱性や耐溶剤性は劣るが、目的の形に成形加工できるという利点がある。【主な熱可塑性樹脂】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸 ビニル、フッ素樹脂、ポリテトラフルオロエチレン、AS樹脂、ポリメチルメタアクリレート、アクリ ロニトリルブタジエンスチレン樹脂(ABS樹脂)、ポリアミド、ポリアセタール、ポリカーボネート

2010.08.15

-

MSDS制度

MSDS制度とは、 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、 対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、 その化学物質の性状及び取り扱いに関する情報(MSDS:化学物質等安全データシート)を事 前に提供することを義務付ける制度のこといいます。取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質について正しい情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることができます。MSDSの提供は下記のような流れ(一例)で行なわれます。 経済産業省の「MSDS制度の"MSDS制度の仕組み"」より抜粋原則として、MSDSの提供は、業種・事業者規模・年間取扱量に関わらず、対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を取引する全ての事業者に対して義務付けられています。 ※MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者と なりますので、一般消費者は提供の対象ではありません。確かに、MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、一般消費者は提供の対象ではないという辺りで、本来は消費者に直接開示されるものでないということになりますが、シックハウス問題が表面化され、シックハウスに対する法制化が行なわれた後は、一般消費者は工務店、建設会社、建材店などを通じてMSDSを入手でき、又、HP上などでメーカーから直接入手することも可能になっています。【MSDSの対象化学物質】「第一種指定化学物質(354物質)」と「第二種指定化学物質(81物質)」の合計435物質が対象になります。人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する、又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質が指定されています。 → 第一種指定化学物質リスト → 第二種指定化学物質リストしかし、対象外となる製品もあります。それは事業者の過度の負担を避ける点から、事業者による取り扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については除外されています。 《例外的にMSDSを提供しなくてもよい製品》 ・含有率が少ないもの 対象化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品 ・固形物(粉状や粒状のものを除く) 金属板、管など ・密封された状態で使用される製品 乾電池など ・一般消費者用の製品 家庭用洗剤、殺虫剤など ・再生資源 金属くず、空き缶などここで気になるのは、一般消費者用の製品、いわゆる日常生活用品です。家庭で身近に使用され、かなりの量が消費されているにも関わらず対象外になっているのには疑問が残ります。環境へ排出される量が少なく、事業者への負担を減らすという理由ですが、身近に使用されるものなので、対象としてもいい製品とは思います。建材だけが理由で室内の空気質が悪化しているとは言えず、普段使用しているものによって室内の空気質を悪化しているということも認識していく必要があります。室内の空気質を悪化している原因を「知る」ためにも、具体的にどのような化学物質が使用する製品に含まれているかを「知る」ことは大切な事です。実際には消費者が自らの使用するものに対してもう少し興味を示していく必要があります。では、実際のMSDSとはどういった構成になっているのでしょうか? 【MSDSの構成例】 1.製造者情報及び製品名 2.物質の特定(組成、成分情報) 3.危険有害性の要約 4.応急措置 5.火災時の措置 6.漏出時の措置 7.取扱い及び保管上の注意 8.暴露防止及び保護措置 9.物理/化学的性質 10. 安定性と及び反応性 11. 有害性情報 12. 環境影響情報 13. 廃棄上の注意 14. 輸送上の注意 15. 適用法令 16. その他の情報 詳しくはこちらをご覧ください。 → 標準的な書式 → 作成例(トリクロロエチレン) → 作成例(加硫促進剤TTD) → 作成例(接着剤) 【参考】 ・経済産業省 化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度について

2010.08.14

-

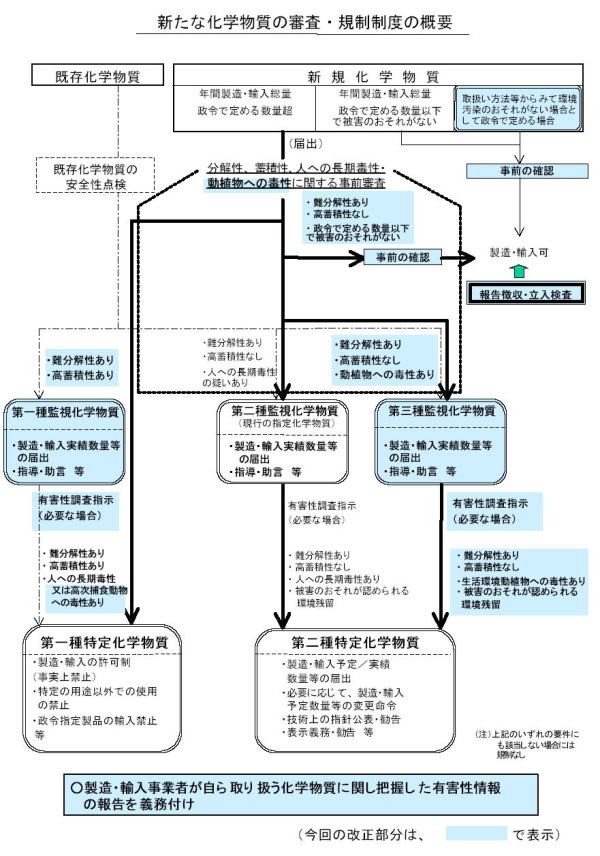

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、又は化管法)

この法律は、1999(平成11)年7月13日に公布されました。この法律の目的は、下記のように「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、化学物質排出把握管理促進法という)」第一条に記されています。 a 環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、b 化学 物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を 踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、c 特定の化学物質の環境への排出量等の把 握に関する措置(PRTR)並びにd 事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに 関する情報の提供に関する措置(MSDS)等を講ずることにより、事業者による化学物質 の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することこれに対して経済産業省で解説している記述をまとめたものが下記のようになります。 1.下線部aの「環境保全に係る化学物質の管理に関する国際的強調の動向に配慮しつつ」と 規定されているのは、 ・平成4年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された行動計画「アジェンダ21」に 化学物質の管理の重要性が位置づけられたこと ・平成8年2月にOECD(経済協力開発機構)がPRTRの法制化を勧告したことなどの国際的 な動向のことを指し、それを踏まえてできた制度ということになります。 2.下線部bの「化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに 関する状況を踏まえ」と規定されているのは、 ・動物実験等によって得られた有害性のデータ、分解性などの物理化学的性状、製造等 の状況から見て、継続的に環境中に広く存在していると考えられるもの ・将来環境中に広く存在することが見込まれるものを対象とすることとしています。 3.下線部Cの「特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR)」によって 届出られた排出量等のデータは、請求に応じて開示されます。 このデータについての誤解によって混乱が起きないように、化学物質の性状、排出の状況、 管理の状況などについて国民の理解を増進しながら進めるとしています。 これにより事業者が自社の化学物質の排出量等を把握し、国が集計し公表する排出量デ ータ等との比較から、自社排出量が国内、地域内、業界内で占める割合などを確認するこ とができるようになり、管理活動の必要性や進捗状況が明らかになるので、事業者の化 学物質管理の改善の促進になるねらいもあります。 又、下線部dの「事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関 する措置(MSDS)」の交付を受けた事業者が、化学物質の性状や取扱いについての知識を 高めることができます。 このように『化学物質排出把握管理促進法』とは、 PRTR制度とMSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を 促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律のことです。 この化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すると いう目的であるために、既存の法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、 化学物質審査規制法など)の対象物質となっているか否かに関わらず、対象物質が決め られています。 これには数万の化学物質が製造・使用されることによって、環境を経由して人体等へ の悪影響を生ずるか否かの因果関係が科学的には解明されていない化学物質によ る環境汚染に対する国民の関心が高まっているという背景があります。 又、この法律は環境中に対象化学物質を出すこと自体を問題として規制を行うというような ものではなく、規制措置が必要になる前の段階の措置、すなわち環境保全上の支障が生 ずる前の段階で、事業者に化学物質の排出量を把握してもらい、それぞれの事業者に自 主的な化学物質の管理の改善を図ってもらうこととしています。 下線部にあるように環境保全上の支障が生じる前段階での規制のため、排出ガスや排水 などについての測定義務や、排出口での濃度に係る排出基準の設定、排出基準に適合し ない排出の禁止、禁止違反に対する罰則、行政による立入検査など、排出量削減のため の規制的な措置を実施するための規定は置かれていません。 要するに、これは事業者の自主的な管理の改善を促進するものであり、排出規制などの 厳格な規制措置ではないということになります。 このように事業者が自主的な管理を行なうのであれば管理規制をしっかりしなくてはなり ません。 そこで、この法律では、指定化学物質取扱事業者は、国が定めた化学物質管理指針に 留意して指定化学物質等の管理を行うこととしています。 しかし、この指針は事業者が化学物質管理を進める上でのガイドラインであり、違反に対 する罰則はありません。 但し、第一種指定化学物質等取扱事業者としての要件を満たしているにもかかわらず、 排出量等の届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合、また、MSDSに関する報 告徴収に従わなかったり、虚偽の報告をした場合には罰則が適用されます。 ※化学物質管理指針とは、 対象化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者がそれらを管理するときに 留意するものです。 ※詳しくは化学物質排出把握管理促進法の基本事項をご覧ください。

2010.08.14

-

天然樹脂

樹木より採取される樹脂や昆虫の分泌物を採取した樹脂などがあります。 【種類】 ■ 樹液 松脂(ロジン)、コーパル、ダンマル、エレミ、マスティック、サンダッラック、漆 ■ 昆虫の分泌物 シェラック(セラック) ■ 化石樹脂 琥珀 【主な用途】 ・塗料 ・接着剤

2010.08.13

-

揮発

常温で、液体が気体となって発散すること

2010.08.13

-

PRTR制度

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、 人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び移動量 を、事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告を集計・公表す る制度のことです。 これによって、毎年有害性のある化学物質が、どこから発生してどこに排出されたのか、又はどこへ運び出されたのかを知ることができます。では、このPRTR制度が必要となった理由はなんでしょうか?これについては環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“制度が必要な理由”」を参考にまとめていきます。 【PRTR制度の必要性】 多数の化学物質が何らかの環境リスクを持っているということを考えると、限られた物質を 個別に規制 していくだけでは、人の健康や生態系の健全性を守るのに必ずしも十分とは言い切れません。 そこで個々の物質のリスク評価を進めていくことと並行して、多くの物質の環境リスクを全体 としてできるだけ低減させることが必要になります。 化学物質は事業活動の中で生産、使用、廃棄され、その過程で環境中に排出されていること はもちろんですが、消費者(市民)による製品の使用・消費によっても、環境中に排出されてい ます。 したがって、化学物質の環境リスクを減らすためには、行政だけでなく事業者や市民もそれぞ れの立場から取り組むことが大切になります。 《事業者》 事業活動に伴い排出される化学物質の量が少なくなるように努力する必要があります。 《市民》 自らの生活を点検し、化学物質の使用量を減らしたり、再利用に心がけたりすることが 必要です。 《NGO(非政府組織)》 市民を代表して行政や事業者に対し化学物質の環境リスクの削減を働きかけることも できます。このように、行政、事業者、市民・NGOの各主体がそれぞれの立場から、又、お互いが協力して環境リスクを持つ化学物質の排出削減に取り組んでいくためには、その出発点として、どのような物質が、どこから出てどこへ行っているのか、それはどのくらいの量なのか、といった基本的な情報をすべての関係者で共有することが必要になります。又、それぞれの活動・対策の効果を確かめるためには、化学物質の排出等の状況を定期的に追跡・評価する必要があります。そこで、これらを可能にする新しい化学物質管理の手法として、PRTR制度が必要になります。次にこの制度の仕組みを、環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“PRTRの仕組み”」より引用した図(下図)をもとに説明します。PRTR制度は、事業者が化学物質の排出・移動量を把握し、行政によって届出データがきちんと集計され公表されることです。これによって、事業者自らの排出量の適正な管理に役立つとともに、市民と事業者、行政との対話の共通基盤ともなり、こうしたことを通じて、化学物質の環境リスクの削減等が図られるものと期待されています。事業者自らが対象化学物質の排出量を適正な管理をすることは当然のことですが、図中にもあるように、我々市民も積極的に「参加」「対話」をしていく必要があります。一見普段の生活に関係ないように感じますが、人の生活や生態系を守るためにも事業者自らの管理に任せるのではなく、我々も「知り」、そして一緒に化学物質の環境リスクの削減を図っていく必要があります。もちろん専門家でない市民が全ての化学物質の性状などを知ることは困難ですが、日常生活の中で「このような化学物質が使用されている」、「このような化学物質がどこから排出されている」などを知っていくことは大切な事だと思います。このように積極的に市民が参加していくことで、さらなる事業者に対する自主的な化学物質の管理の改善の促進にもなると思います。では、PRTR制度で一体何が分かるのでしょうか?ここでも環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“PRTRで分かること”」を参考にまとめてみます。 ・全国の事業者が大気、水、土壌へ排出している化学物質とその量の集計 ・全国の事業者が廃棄物として処理するために事業所の外へ移動している化学物質と その量の集計 ・全国の家庭、農業、自動車などから排出される化学物質とその量の推計値 ・化学物質別の排出量及び移動量 ・業種別の排出量及び移動量 ・都道府県別の排出量及び移動量 ※PRTR制度では環境中に排出された化学物質の名前や年間排出量を把握することは できますが、排出量だけでは人の健康や生態系にどのような影響を及ぼすかについて の判断はできません。 人の健康や生態系への影響については、PRTRのデータに加え、化学物質の有害性の 程度やその物質が主に環境中のどこにどれだけ存在しているか、分解・蓄積しやすいか どうかといったさまざまな要因とあわせて考えることが必要になります。では、PRTR制度の対象となる化学物質はどれくらいあるのでしょうか?対象となる化学物質は、法律上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的な物質としては、人の生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、354物質が指定されています。そのうち、発がん性のある「特定第一種指定化学物質」として12物質が指定されています。 → 第一種指定化学物質リスト 【参考】 PRTRデータの開示請求をされる方は経済産業省が説明している「開示請求」をご覧ください。 関連HP ・環境省 PRTRインフォメーション広場 PRTRとは ・経済産業省 PRTR制度

2010.08.12

-

天井裏等の制限

居室と、居室と一体であるとみなされる屋内空間については、ホルムアルデヒド発散建築材料の内装仕上げへの使用制限と、機械換気設備の義務付けがされております。又、居室以外の部分(天井裏等)についても制限が設けられおり、下記のような対策が必要となります。 ※「天井裏等」については、「シックハウス対策に係る建築基準法の『概要』 」をご覧ください。 【天井裏への対策】 天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための対策には次の3通りがあります。 1.建材の制限 下地材、断熱材その他これらに類する面材について、次にあげる材料をしないことにより ホルムアルデヒドの発散を抑制し、ひいては居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。 ・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料 ・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 ・令第20条の5第2項の規定により大臣認定を受けた建築材料 (第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなされる建築材料) 要するにF☆☆☆以上の建材を使用するか、告示対象外の建材を使用するということに なります。 2.気密層又は通気層止めにより、居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。 気密材料を連続して隙間なく設置し、居室と天井裏等の間の通風を遮断します。 ・間仕切壁以外の部分については、居室との間に省エネルギー基準に規定する気密材を 設けて区画する。 (参考)省エネ基準で定められた気密材料 一 厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930‐1997) 二 透湿防水シート(JIS A 6111‐2000) 三 合板など 四 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材(JIS A 9526‐1999) 五 乾燥木材等(重量含水率20%以下の木材、集成材、積層材など) 六 鋼製部材 七 コンクリート部材 ・間仕切壁、外壁などでは、ホルムアルデヒドの流入の抑制に関して気密材と同等以上に 気密性を有する材料(石膏ボードなど)により、居室との間に通気止めを行なう。 3.居室の空気圧が当該天井裏等の部分の空気圧以上となるよう、機械換気設備など による措置を講じる。 基本的には1の「建築材料による対策」及び2の「気密層又は通気止めによる対策」で対策 することが望ましい。 やむを得ず3の「換気による対策」を行なう場合、換気設備の種類によって次に示す事項の 検討が必要です。 ※機械換気設備などにより居室の空気圧を天井裏などの空気圧以上にすることにより、 建築物の構造などによっては、壁内などにおける結露の問題を生じる可能性がある ので、 その点を配慮していく必要があります。具体的には ■ 第一種換気設備の場合 居室が天井裏等より負圧にならないように、次のいずれかの対策を講じる必要があります。 ・給気ファンの設計換気量を排気ファンと同じかやや大きく設計する。但し、給気を過大に すると結露防止対策上の弊害があることに注意する必要があります。ダクトを用いた方式 の場合は、給排気両系統の圧力損失と送風機能力が適っているかの確認を行なう必要が あります。 ・天井裏等についても排気を行う。 ■ 第二種換気設備の場合 居室内の空気圧が、常に天井裏など空気圧より高く保たれるので、居室内に空気が流入 することはないとみなされますが、躯体内部への漏気により内部結露の危険性は増します。 このため、戸建て住宅で気密性の低い場合は採用すべきでない方式といえます。 ■ 第三種換気設備の場合 居室が天井裏等より負圧にならないように、天井裏等の排気を行う必要があります。住宅の 天井裏の場合、天井からの排気量の所要値は、排気量全体の5分の1以上とします。但し、 居室などの必要有効換気量の一部を天井裏からの排気に割り当てればよく、このために必 要有効換気量の割り増しは要求されません。

2010.08.12

-

換気設備の義務付け

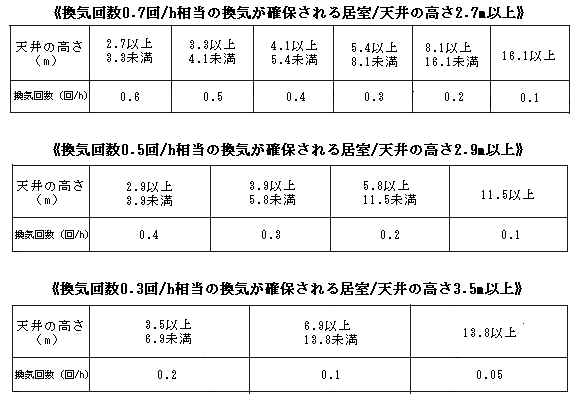

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備の設置が義務付けられています。太文字部分の原則としてという部分は、下記の「令第20条の6」に触れられています。 「前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又は その他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がな いようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定め た構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受 けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない」下線部の国土交通大臣が定めた構造方法(国土交通省告示第273号)によると、 ・常時開放された開口部の換気上有効な面積の合計が床面積1m2当たり15cm2以上設けられた 居室 ・真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に(※1)合板その他これに類する板状に成型 した建築材料を用いず、かつ、外壁の開口部に設ける建具が(※2)木製枠で通気が確保 できる空隙(隙間)を有するものを用いるこれらに該当する場合は、住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備は設けなくてもよいこととされているので、原則としてという表現になっています。 ※1 合板その他これに類する板状に成型した建築材料とは、合板、MDF、パーティクルボード などのボード類のことです。 ※2 現在、住宅などで使用されている通常の木製サッシは、一定の気密性を有するので、 「木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有する」建具には該当しないと考えられます。又、住宅などの居室では0.5回/h、その他の居室では0.3回/hに相当する換気量が必要有効換気量となっていますが、天井の高さが高い居室(下記の表参考)については、換気回数を緩和することができます。換気回数(回/h) 換気量(m3/h)を室内の容積で割った値で、室内の空気が1時間に外気と入れ替わった回数 のことです。換気量(m3/h) 室内の空気が1時間にどれくらいの量入れ替わるのかを示します。

2010.08.11

-

規制対象範囲

改正建築基準法におけるホルムアルデヒドに関する建築材料の規制は「居室」と、その居室をとりまく「天井裏等」が対象になります。居室を有する建築物は、規制の内容により下記のように「居室」(居室と一体とみなされる屋内空間を含む)、「天井裏等」と規制対象外の空間の3つに分かれます。 ※ 下記においては、居室と一体とみなされる空間も説明のために独立して分けています。 1.居室 建築基準法上で「居室」とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的の ために継続的に使用する室をいう」と定義されています。 さらに居室は「住宅等の居室」と「住宅等の居室以外の居室」に区分されます。 詳しくは「シックハウス対策に係る建築基準法の概要」をご覧ください。 2.居室と一体であるとみなされる屋内空間 機械換気設備による換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、便所、洗面所、浴室など の建築物の部分は居室とみなされます。このように複数の空間において一体的換気を行う 場合には、これらの空間の空気の汚染度などは概ね等しくなるため、1つの空間として、換気 設備や建築材料に関する制限を適用することが必要になります。 【居室として取り扱われる屋内空間】 ・押入れなど居室に付属する収納部分は、通常は天井裏などに該当しますが、居室との 間に換気を積極的に採ろうと図る場合は居室と一体とみなされます。 ・常時開放された開口部で「居室」に接する廊下、納戸、ウォークインクローゼット ・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路 となっている廊下 ・居室からの排気をトイレ、浴室などからまとめて排気する場合のトイレ、浴室 ・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、給気経路 となっている納戸、ウォークインクローゼット ・ガラリなどのついた襖などで居室との間に積極的に通気を図っている押入 ※ ガラリは、居室床面積1m2当たり、15cm2以上必要になります。 ※ 建具のアンダーカットは1cm以上必要になります。 3.天井裏等 「天井裏等」とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する部分 で、押入れなどの収納スペースもこれらに該当します。 ・居室に隣接する天井裏、屋根裏(小屋裏)、床裏(床下)、外壁内部、間仕切りの内部、 物置その他これらに類する部分で居室との間に「気密層」をもたない場合 ・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない納戸、ウォーキン クローゼット ・屋根裏収納、造り付け収納、床下収納、通常の襖などで仕切られた押入れなど ・居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、 ウォーキンクローゼットなど)の内部仕上げ ・室内に直接面するボード類や壁紙などの透過性の材料を貼ったボード類の裏側に塗ら れた接着剤 ※収納スペースなどで、換気計画上居室と一体的に換気を行うため居室への給気経路 となる部分は、居室とみなされます。 この「天井裏等」が制限される理由は、機械換気設備を設けた場合には天井裏等から 居室へホルムアルデヒドが流入するおそれがあるためです。 4.規制対象外の空間 換気経路としない廊下、便所、洗面所、浴室などで居室(居室とみなす空間を含む)との境が 壁又は建具(襖や障子は含まない)で仕切られる場合は、建築材料の制限及び機械換気 設備の換気量算定の対象外になります。 ・便所、洗面所、浴室、シャワー室などで居室と接していないか、居室と接していても 通気性のない壁や扉で遮断されている場合 ・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない廊下 ・通気層で居室との間を遮断した天井裏、屋根裏、床下、外壁 ・通気止めや気密層で居室との間を遮断した間仕切り壁

2010.08.10

-

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その3

建築基準法では、シックハウス対策としてクロルピリホスは一切の使用禁止がされていますが、ホルムアルデヒドは使用量の制限に止まっています。詳細については、 「クロルピリホスに関する規制」 「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その1」 「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2」をご覧下さい。ここで大事なのは、ホルムアルデヒド発散建築材料でF☆☆☆☆に分類されている建材にはホルムアルデヒドが全く含まれていないという意味ではないことです。あくまでもF☆☆☆☆建材を使用すれば、室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省の個別物質の指針値内に抑制でき、面積の制限がなく使用できますということです。規制に当たり、気象条件は化学物質の発散量が温湿度は上昇するほど増大することを考慮し、外気温、相対湿度及び風速については、室内濃度が最も高くなると想定される夏期の条件によっていますが、実際には夏期では、建材からのホルムアルデヒドの発散量も増え、室内での濃度は厚生労働省の設定したホルムアルデヒドの指針値を超えることがあります。さらにF☆☆☆☆建材を使用した建築物においても、シックハウス症候群様の症状を引き起こされている方がおられるということです。これは法律的には違反した建築物で引き起こされた病状ではないので、実際にそこに住まわれる方が建設した側(建設会社、工務店)に訴えても、建設した側にも法律に遵守しての結果ということで、せっかく家を購入したにもかかわらずどうすることもできずに悩み苦しんでいる方がおられるという現実があります。ここでもう一度整理すると ・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、気象などの条件により厚生労働省の 設定した室内濃度指針値を実際超えてしまうということ ・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、実際にシックハウス症候群様の症状を 引き起こされる方がおられること が現実にあります。このように建築基準法を遵守して建てられた建築物でシックハウス症候群様の症状を引き起こした場合、これは「シックハウス症候群」ではないとされるのでしょうか?又、そこに住まう人の体質がたまたまそのような症状を引き起こす状態だったので、それは「化学物質過敏症」で責任は本人にあるとされるのでしょうか? ※ 関連として「シックハウス症候群と化学物質の違い その1」、「シックハウス症候群と化学物質の違い その2」もご覧下さい。この辺の判断はまだまだ議論の余地があると思われますが、現実的には議論を回避しているような向きも感じます。建てる側も住む側もしっかりその辺りを認識していく必要があると思います。

2010.08.09

-

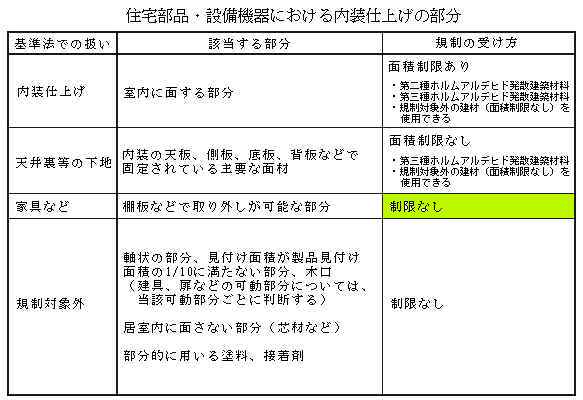

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2

居室の内装の仕上材の規制の対象となる範囲(部位)が下記のように定められています。 【規制対象】 ・壁、床、天井、屋根(天井を貼らない場合)、建具(ドアなどの居室の室内に面する部分)など の面的な部分 ・あらわしで使った柱などの軸材で、露出面積が室内に面する部分の1/10を超えた部分 ・造りつけ家具や建具の枠などは当該家具などの見付け面積の1/10を超える部分 ・室内に直面するボード類(表面化粧などの二次加工を含む) ・「透過性」(通気性)のある材料を貼ったボード類 ・「透過性」のある材料には、壁紙やカーペットなどが当該 【規制対象外】 ・廻り縁、窓台、窓枠、手すり、巾木、鴨居、敷居、長押、見切り、落としがけ、畳寄せ、障子、 カーテンボックスなどの造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁など ・柱などの軸材(軸状の部分) ・部品、設備見付け面積が1/10に満たない部分 ・部品、設備の木口 ・部品、設備の芯材など居室に面さない部分 ・部分的に用いる塗料、接着剤 ・部品、設備の内部の天板、側板、底板、棚板などで固定されている主要な面材次に、建設時に居室に設置される住宅部品や設備機器ですが、これらは構成部材ごとに ・内装仕上げ ・天井裏等の下地 ・家具などと同様の扱いとなる部分に区分され、まとめたものが下記の表のようになります。上記の表中にある棚板などで取り外しが可能な部分に関しては「制限なし(緑色の部分)」とありますが、ここについては実際に問題になった事例を「シックハウス対策に係る規制の疑問点」で述べていますのでご覧ください。

2010.08.09

-

五臓六腑

臓腑とは、胸腔及び腹腔内に存在する臓器のことをいい、五臓六腑があります。食べ物や飲み物の栄養が気や血に変わる過程は、まず六腑で消化吸収を行い、次にその栄養を五臓が受け取り、気・血・津液を生むという流れになります。五臓 【肝】肝臓の機能を統括し、中枢神経の活動にも影響する。 【心】循環器系と中枢神経系をつかさどる五臓の中で最も重要な臓器 【脾】かつては膵臓を指し、現在では脾臓を指す。 【肺】呼吸器の中枢 【腎】泌尿器、生殖器系の機能を持つ。 六腑 【胆】胆汁を貯蔵し、これを分泌して消化を助ける。胆汁を小腸に分泌する。 【小腸】栄養を糟粕(カス)に分ける。 【胃】消化機能をつかさどる。脾と一対となってはたらく。 【大腸】糟粕を大便にする。 【膀胱】現在の膀胱とほぼ同義で小便にする。 【三焦】五臓六腑を納めている体腔で、部位により上焦(胸部)・中焦(上腹部)・下焦(下腹部)に 分かれる。津液の循環経路 ※ 現代解剖学には三焦に担当する臓器はありません。 ※ 三焦以外の臓器についてもその生理機能は西洋医学よりも広い概念を持っています。

2010.08.08

-

水毒

・ 血液以外の体液がもともとあるべきところへ過剰に存在するか、本来ない場所に存在する病態・ 体の水分代謝がうまくいかなくなる状態・ 気圧や気候に左右されます(主な症状) お腹が冷え、少し動いただけで大汗をかく、むくみやすい、めまいや耳鳴りがする

2010.08.08

-

臓腑経絡論

経絡は臓腑と連結し、臓腑の調和を保っていると考えられ、病気は絡→経→腑→臓の順で深まっていくと考えられています。臓腑とは、胸腔及び腹腔内に存在する臓器のことをいい、五臓六腑があります。食べ物や飲み物の栄養が気や血に変わる過程は、まず六腑で消化吸収を行い、次にその栄養を五臓が受け取り、気・血・津液を生むという流れになります。五臓 【肝】肝臓の機能を統括し、中枢神経の活動にも影響する。 【心】循環器系と中枢神経系をつかさどる五臓の中で最も重要な臓器 【脾】かつては膵臓を指し、現在では脾臓を指す。 【肺】呼吸器の中枢 【腎】泌尿器、生殖器系の機能を持つ。 六腑 【胆】胆汁を貯蔵し、これを分泌して消化を助ける。胆汁を小腸に分泌する。 【小腸】栄養を糟粕(カス)に分ける。 【胃】消化機能をつかさどる。脾と一対となってはたらく。 【大腸】糟粕を大便にする。 【膀胱】現在の膀胱とほぼ同義で小便にする。 【三焦】五臓六腑を納めている体腔で、部位により上焦(胸部)・中焦(上腹部)・下焦(下腹部)に 分かれる。津液の循環経路 ※ 現代解剖学には三焦に担当する臓器はありません。 ※ 三焦以外の臓器についてもその生理機能は西洋医学よりも広い概念を持っています。

2010.08.07

全61件 (61件中 1-50件目)

-

-

- 医師による催眠療法

- 「催眠療法 初めての一歩」——親との…

- (2025-11-16 07:30:11)

-

-

-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…

- 目指せ絶対的健康体 AIに訊いてみた…

- (2025-11-16 05:16:04)

-

-

-

- 万歩計

- こんなに歩いている!

- (2025-01-23 22:18:25)

-