2010年10月の記事

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

有機水銀化合物

水銀を含む有機化合物の総称を有機水銀化合物といい、 ・アルキル水銀 などがあります。 【主な用途】 ・殺菌剤 ・防カビ剤 【毒性・症状など】 ・皮膚障害 ・中枢神経障害 【その他】 ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である

2010.10.31

-

アルキル水銀

有機水銀化合物のうち、水銀がメチル基(CH3)、エチル基(C2H5)等のアルキル基と結合した物質の総称のことで、 ・メチル水銀 ・エチル水銀 などがあります。 【毒性など】 ・吸収されやすい ・知覚障害、言語障害などの中枢神経障害 ・水俣病の原因物質とされる ・無機水銀に比べて生物による濃縮率が高いので、魚介類に高濃度に蓄積されていると いわれる 【その他】 ・環境基準では、検出されないことと定められている

2010.10.31

-

トリブチルスズ(TBT)化合物

トリブチルスズ化合物としては、 ・ビス(トリブチルスズ)オキシド ・トリブチルスズクロリド ・トリブチルスズフルオリド ・トリブチルスズアセタートなどがあります。 【主な用途】 ・防菌剤、防カビ剤、防汚剤(農業、漁業、製材、塗料製造など) 【毒性・症状など】 ・皮膚刺激があり、経皮的に吸収されやすい ・慢性毒性として生殖機能障害がある 【その他】 ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である ・ビス(トリブチルスズ)オキシドは、化審法の第一種特定化学物質に指定されている ・トリブチルスズクロリドなど13物質が化審法の第二種特定化学物質に指定されている

2010.10.30

-

メチル水銀

メチル水銀とは、水銀にメチル基(-CH3)が1つ共有結合した化合物のことです。 【毒性、症状など】 ・有機水銀の中でもメチル水銀の毒性が最も強い ・水俣病の原因物質 ・中枢毒性が強く現れる ・大量に摂取すると吐き気、下痢、手の震えなどの徴候を示す ・脂溶性の物質であるために生物濃縮を受けやすい典型的な毒物

2010.10.30

-

トリブチルスズアセタート

【別名】 酢酸トリブチルスズ 【主な用途】 ・殺菌剤 ・防カビ剤 ・防汚剤 【その他】 ・化審法の第二種特定化学物質に指定されている

2010.10.29

-

トリブチルスズフルオリド

【別名】 TBTF、フッ化トリブチルスズ 【その他】 ・化審法の第二種特定化学物質に指定されている。

2010.10.28

-

トリブチルスズクロリド

【別名】 TBTCl、トリブチルスズクロライド、塩化トリブチルスズ 【その他】 ・化審法の第二種特定化学物質に指定されている

2010.10.27

-

ビス(トリブチルスズ)オキシド

【別名】 TBTO、酸化トリブチルスズ 【主な用途】 ・殺菌剤 ・防かび剤 ・防汚剤 ・防腐剤 ・合成中間体 ・殺藻剤 【その他】 ・ビス(トリブチルスズ)オキシドは、化審法の第一種特定化学物質に指定されている

2010.10.27

-

トリフェニルスズ(TPT)化合物

トリフェニル化合物としては、 ・トリフェニルスズアセタート ・トリフェニルスズクロリド などがあります。 【主な用途】 ・防カビ剤 ・防汚剤 ・農業用殺菌剤 【その他】 ・トリフェニルスズアセタートなど7物質が化審法の第二種特定化学物質に指定されている ・家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2010.10.26

-

トリフェニルスズクロリド

【別名】 塩化トリフェニルスズ 【主な用途】 安定剤 【その他】 ・化審法の第二種特定化学物質に指定されている。

2010.10.25

-

トリフェニルスズアセタート

【別名】 酢酸トリフェニルスズ 【主な用途】 ・防かび剤 ・防汚剤 ・防腐剤 【その他】 ・化審法の第二種特定化学物質に指定されている。

2010.10.25

-

トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト

【別名】 TDBPP 【主な用途】 ・防炎加工剤 【毒性・症状など】 ・発がん性がある 【その他】 ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である

2010.10.24

-

トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド

【別名】 APO 【主な用途】 ・防炎加工剤 【毒性・症状など】 ・経皮、経口急性毒性 ・造血機能障害 ・生殖機能障害 【その他】 ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である

2010.10.24

-

メタノール

【別名】 メチルアルコール 【特性など】 ・アルコールの一種で、木清とも呼ばれる ・揮発性が高い ・天然ガスや石炭などから製造 【主な用途】 ・有機溶剤 ・ホルマリンの原料 ・家庭用塗料 ・アルコールランプなどの燃料 ・家庭用エアゾール製品 【毒性・症状など】 ・視神経障害 ・メチルアルコールが体内で酸化され生ずるホルムアルデヒドがさらに酸化されて生ずる蟻酸 (ギ酸)の毒性により死亡に至る危険性がある 【その他】 ・毒物及び劇物取締法において劇物に指定されている ・家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2010.10.24

-

ディルドリン

【別名】 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン 【特性・特徴など】 ・有機塩素系化学物質 ・化学的に安定していて、分解しにくい 【主な用途】 ・農薬用殺虫剤 【毒性・症状など】 ・頭痛、めまい、吐き気、疲労感 ・大量摂取した場合、呼吸困難、肝腎障害、貧血、脳波異常など ・中枢神経障害作用 【その他】 ・残留性が強いので日本では製造が中止され、特殊な場合を除いて使用は禁止されている ・「毒物及び劇物取締法」において劇物に指定されている ・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により、第一種特定化学物質 に指定されている ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である ・残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約(略称 残留性有機汚染物質条 約)の対象物質に指定されている

2010.10.24

-

4,6‐ジクロル‐7‐(2,4,5‐トリクロルフェノキシ)‐2‐トリフルオルメチルベンズイミダゾール(DTTB)

【別名】 DTTB 【特性など】 汗や唾液などにより繊維製品から溶け出し、人体に摂取され、健康被害を引き起こす恐れが ある 【主な用途】 ・羊毛製品の防虫加工剤 【毒性・症状など】 ・経皮、経口毒性 ・肝臓障害 ・生殖器障害 【その他】 ・「家庭用品規制法」によって規制される有害物質である

2010.10.24

-

潮解

固体が空気中の水分を吸収して溶けること 潮解性のある化学物質 (例)水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩化マグネシウム

2010.10.22

-

塩化マグネシウム

【特性など】 ・白色の結晶体 ・通常は六水和物として存在 ・潮解性がある ・水に溶けやすい ・水溶液は(苦汁)にがりと呼ばれる ・海水に0.5パーセント含有している 【主な用途】 ・豆腐の凝固剤 ・木材の防腐剤 ・肥料の製造 ・金属マグネシウムの原料 ・凍結防止剤 ・浣腸液

2010.10.22

-

水酸化カリウム

【別名】 苛性カリ 【特性など】 ・潮解性のある硬くてもろい白色の固体 ・水、エタノールに溶けやすい ・水溶液は強いアルカリ性 ・固体および濃水溶液は腐食性が強い ・水溶液は水酸化ナトリウムよりも腐食性が強い ・空気中の二酸化炭素や二酸化硫黄を吸収する ・物性や化学特性は水酸化ナトリウムとほとんど同じであり、水酸化ナトリウムよりもアルカリ としての強度が大である 【主な用途】 ・石けんの製造 水酸化ナトリウムは固形石鹸(硬石けん)の材料であり、水酸化カリウムは液体石鹸(軟石 けん)の材料となる ・医薬品の製造 ・染料の製造 【毒性・症状など】 ・腐食性が強く、火傷などの皮膚障害 ・粘膜の炎症 ・目に影響 【その他】 ・「毒物及び劇物取締法」で「劇物」に指定されている

2010.10.22

-

水酸化ナトリウム

【別名】 苛性ソーダ 【特性など】 ・潮解性のある白色の固体 ・水に溶けやすい ・水溶液は強いアルカリ性 ・タンパク質を変性 ・油脂を乳化 ・二酸化炭素を吸って炭酸ナトリウムになる 【主な用途】 ・石けんや洗剤の製造 ・紙及びパルプの製造 ・酸性の中和剤 【毒性・症状など】 ・腐食性が強く、火傷などの皮膚障害 ・粘膜の炎症 ・目と呼吸器官に影響 【その他】 ・保存するときはゴム栓もしくはシリコン栓を使用 ガラス栓を使用した場合、すり合わせ部分が強アルカリの水酸化ナトリウムにより 腐蝕されたり、空気中の二酸化炭素と水酸化ナトリウムが反応して炭酸ナトリウム が生成したとき、栓が抜けなくなる ・「毒物及び劇物取締法」で「劇物」に指定されている

2010.10.22

-

塩化ビニル(塩化ビニルモノマー、クロロエチレン)

【別名】 塩化ビニルモノマー、クロロエチレン 【特性など】 ・無色の液体または気体 【主な用途】 ・塩化ビニル樹脂の原料 【健康影響】 ・目への刺激 ・めまい ・頭痛 ・目の発赤 ・中枢神経系への影響 ・IARC発がん性分類1(人に対して発がん性がある) 【その他】 ・家庭用品規制法によって規制される有害物質である エアゾール剤の噴射剤として使用されていましたが、長期間吸入による発ガン性が判明 したことから、家庭用として使用されているエアゾール製品については、含有量に関する 基準で「検出しないこと」と設定されました

2010.10.22

-

塩化水素

【特性など】 ・無色で刺激臭のある気体 ・塩化水素ガスの水溶液が塩酸 ・胃液は薄い塩酸 【主な用途】 ・塩酸の製造 ・塩化ビニルの原料 ・住宅用洗浄剤 【主な発生源】 ・発生の多くの原因としては塩化ビニル系プラスチックの燃焼によるものがある 【健康影響】 ・多量の吸入により咽頭部の痙攣や肺水腫が起きる ・目や皮膚の組織にも強烈な刺激を与える 【その他】 ・大気汚染防止法の排出基準に係る物質および特定物質、家庭用品規制法によって 規制される有害物質である

2010.10.21

-

硫酸

【特徴】 ・無色で酸性の液体 ・濃度によって希硫酸、濃硫酸という ・希硫酸(濃度の低い硫酸)は、強酸性で各種の金属を腐食し、水素ガスを発生する ・濃硫酸(濃度の高い硫酸)は、強酸性ではないが、吸湿性と強い脱水作用があるので、 皮膚につくとその脱水作用と発熱で火傷を起こす 【主な用途】 ・各種化学薬品の製造 ・肥料 ・顔料、塗料の製造 ・乾燥剤 ・住宅用の洗浄剤 【毒性・症状など】 ・希硫酸は、頻繁に接触した場合、皮膚炎を起こすことがある ・濃硫酸は、皮膚につくと激しい火傷を起こす 【その他】 ・毒物及び劇物取締法で「劇物」に指定されている ・大気汚染防止法の特定物質、家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2010.10.20

-

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)

この法律は、家庭用品に使われている有害な化学物質を規制することにより、国民の健康を守ることを目的としています。家庭用品には、性能や品質を向上させるために酸やアルカリ、防菌剤、防カビ剤、防虫加工剤、樹脂加工剤、防炎加工剤、溶剤など色々な化学物質が含まれています。しかし、それらが原因で健康被害を起こす場合もあります。家庭用品に含まれている物質で健康被害のおそれがあるとして、現在(平成18年6月)までに20種類の有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準が定められています。この法律で「家庭用品」とは、 主として一般消費者の生活に使用されてる製品で、衣類や寝具などの繊維製品、スプレーや 洗浄剤などの化学製品などが対象になります。 ※ 但し、下記のものは、他の法律で規制されているので除きます 1.食品衛生法に規定する食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤 2.薬事法に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 3.前1、2に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定によって、規格又は基準を定めて、 その製造、輸入又は販売を規制されており、かつ有害物質による人の健康に係る被害が 生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるものこのように家庭用品に対して使用される化学物質が規制されていますが、同時に我々も家庭用品を正しく理解し使用していく必要があります。有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)に定められている家庭用品の規制基準に関する詳細は、「家庭用品の規制基準 1」と「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。

2010.10.20

-

毒物及び劇物取締法(毒劇法)

この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的として昭和25年(1950)に制定されました。毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などの行為が禁止されています。この法律で「毒物」、「劇物」、「特定毒物」とは、 《国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部データによる》 【毒物】 ・別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第一の28 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物で あって政令で定めるもの」 【劇物】 ・別表第ニに掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第二の94 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物で あって政令で定めるもの」 【特定毒物】 ・別表第三に掲げるものをいう。 ・別表第三の10 「前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有す る毒物であって政令で定めるもの」 ※ 毒物や劇物の判定は、動物における知見、ヒトにおける知見、又はその他の知見に 基づきます。 詳しくは、「毒物劇物の新判定基準 ※1」をご覧ください。 ※1 この判定基準は、薬事・食品衛生審議会の内規です。 ※※ 医薬品及び医薬部外品については、薬事法で規制されています。【毒物及び劇物の表示】 容器及び被包に表示しなければならない事項は、 1.「医薬用外毒物」(赤地に白色の文字)、「医薬用外劇物」(白地に赤色の文字)を表示 2.毒物又は劇物の名称 3.毒物又は劇物の成分及びその含量 4.厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定める その解毒剤の名称 5.毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項【貯蔵・陳列場所の表示】 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については 「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。【購入する際の手続き】 毒物劇物を購入する場合、下記の事項を記載し捺印した書面(譲受証という)が必要に なります。 1.毒物又は劇物の名称及び数量 2.販売又は授与の年月日 3.譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) ※ 下記の人は毒物及び劇物を購入することはできません。 ・18歳未満の人 ・心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に 行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者このように毒物及び劇物取締法では、人間にとって不都合を引き起こす物質を、毒物(生命に影響を及ぼす物質)と劇物(劇薬と同程度の毒性をもつ医薬品以外の物質)に分類して、その取り扱いを規制しています。

2010.10.19

-

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

【概要】 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境汚染を防止 するために昭和48年(1973年)に制定されました。 その後、旧来の化審法の制度が見直され、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制 制度が導入されるとともに、環境中への放出可能性を考慮した措置を講じるよう化審法の改正 が行なわれました。 この化審法は新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその化学物質が下記に分類した 性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、これらの性状を有する化学物質の製造・ 輸入・使用などもついて必要な規制を行っています。 ・自然的作用による化学的変化を生じにくいものであるかどうか (分解性) ・生物の体内に蓄積されやすいものであるかどうか (蓄積性) ・継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれのあるものであるかどうか (人への長期毒性) ・動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうか(生態毒性)【規制対象物質】 化学物質の性状に応じて、それぞれ以下の措置を講じることになっています。 1.第一種特定化学物質 ・難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質 ※ 現在指定されているものはすべて人への長期毒性の観点から指定されたもので ある。 (措置の内容) ・製造又は輸入の許可、使用の制限、政令指定製品の輸入制限、物質指定などの 際の回収等措置命令など 2.第二種特定化学物質 ・難分解性であり、長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質 ※ 現在指定されているものはすべて人の健康へのリスクの観点から指定されたもので ある。 (措置の内容) ・製造、輸入の予定及び実績数量を把握するとともに、環境の汚染により人の健康や 生活環境動植物に係る被害が生じることを防止するため、製造又は輸入を制限する ことが必要な事態が生じたときには、その旨認定し、製造又は輸入予定数量の 変更を命令できる。 又、環境汚染を防止するためにとるべき措置について技術上の指針を公表し、必要に 応じ勧告を行うこと、表示の義務付けなどにより、環境中への残留の程度を制限する ための措置が規定されている。 3.第一種監視化学物質 ・難分解性を有し、かつ高蓄積性があると判明した既存化学物質 ※ 既存化学物質とは 昭和48年に化審法が公布された際に、現に業として製造又は輸入されていた 化学物質のこと 約2万種、5万物質が「既存化学物質名簿」に収載されている。 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計1t以上の化学物質については、物質名と 製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況又は国による予備的な毒性評価の結果で、環境の汚 染が生じるおそれがあると見込まれる場合、製造・輸入事業者に対し有害性(人又は 高次捕食動物への長期毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定された場合には、第一種特定化学物質に指定されます) 4.第二種監視化学物質(旧化審法における「指定化学物質」) ・高蓄積性は有さないが、難分解性で、長期毒性の疑いのある化学物質 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、 物質名と製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、 人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合、製造・ 輸入事業者に対し有害性(人への長期毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、 第二種特定化学物質に指定されます) 5.第三種監視化学物質 ・難分解性があり、動植物一般への毒性(生体毒性)のある化学物質 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、物質名 と製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、生活 環境動植物の生息・生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合、製造・ 輸入事業者に対し有害性(生活環境動植物への長期毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、 第二種特定化学物質に指定されます) ※ その他にも適用措置はあります。 全体的な流れを知るために、厚生労働省が公開している「化審法における審査・規制制度 の概要について」のフローチャートを参考にしてください。 → 化審法における審査・規制制度の概要について

2010.10.18

-

大気汚染防止法

この法律は、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的としています。人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されていますが、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づき以下のように規制が実施されています。 ● ばい煙の排出の規制等 ● 揮発性有機化合物の排出の規制等 2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染 の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOCs)を規制するための改正が行われました。 ● 粉じんに関する規制 ● 有害大気汚染物質対策の推進 ● 自動車排出ガスに係る許容限度等 具体的な対象物質としては、 ばい煙 ばい煙とは、 ・硫黄酸化物 ・煤塵(すす) ・有害物質 1)カドミウム及びその化合物 2)塩素及び塩化水素 3)弗素、弗化水素及び 弗化珪素4)鉛及びその化合物 5)窒素酸化物 ・揮発性有機化合物(VOC) この法律において「揮発性有機化合物」とは、 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質 及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)の ことをいいます。 粉塵 ・一般粉塵 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質 ・特定粉塵 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質 自動車排出ガス 自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質 特定物質(28物質) 「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が 定められています。 (1)アンモニア (2)弗化水素 (3)シアン化水素 (4)一酸化炭素 (5)ホルムアルデヒド (6)メタノール (7)硫化水素 (8)燐化水素 (9)塩化水素 (10)二酸化窒素 (11)アクロレイン (12)二酸化硫黄 (13)塩素 (14)二硫化炭素 (15)ベンゼン (16)ピリジン (17)フェノール (18)硫酸(三酸化硫黄を含む) (19)弗化珪素 (20)ホスゲン (21)二酸化セレン (22)クロルスルホン酸 (23)黄燐 (24)三塩化燐 (25)臭素 (26)ニッケルカルボニル (27)五塩化燐 (28)メルカプタン 有害大気汚染物質 「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる おそれのある物質で大気汚染の原因となるものをいい、該当する可能性のある物質 として234種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)と して次の22種類がリストアップされています。 (1)アクリロニトリル*1 (2)アセトアルデヒド*1 (3)塩化ビニルモノマー*1 (4)クロロホルム*1 (5)クロロメチルメチルエーテル (6)酸化エチレン (7)1,2-ジクロロエタン*1 (8)ジクロロメタン*1 (9)水銀及びその化合物 (10)タルク(アスベスト様繊維を含むもの) (11)ダイオキシン類*2 (12)テトラクロロエチレン*1 (13)トリクロロエチレン*1 14)ニッケル化合物*1 (15)ヒ素及びその化合物 (16)1,3-ブタジエン*1 (17)ベリリウム及び その化合物 (18)ベンゼン*1 (19)ベンゾ[a]ピレン (20)ホルムアルデヒド*1 (21)マンガン及びその化合物 (22)六価クロム化合物 *1:事業者は、自主管理計画を作成し排出抑制に取り組む *2:ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応している ※ 有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではなく、 未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質として、 1) ベンゼン 2) トリクロロエチレン 3) テトラクロロエチレン の3物質が指定物質として、それぞれ排出抑制基準が定められています。 ※ 大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の推進に当たり、各主体の責務を 下記のように定めています。 ・国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等 ・地方公共団体の施策:汚染状況の把握、情報の提供等 ・事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等 ・国民の努力:排出抑制等

2010.10.17

-

芳香族化合物

環式化合物のうち、ベンゼン環を含む有機化合物を芳香族化合物といいます。 【主な芳香族化合物】 フェノール、ベンズアルデヒド、安息香酸、ニトロベンゼン、アニリン、サリチル酸、 クレゾール、トルエン、キシレン

2010.10.16

-

カビ

カビとは、学問的用語ではなく、菌類の中の形状や特性などが似通ったものに付けられた一般名称です。学問的には、カビは菌類の中の真菌類に属します。この真菌類は「鞭毛(べんもう)菌類」、「接合菌類」、「子嚢(しのう)菌類」、「担子菌類」、「不完全菌類」に大別され、カビ以外に真菌類に含まれるのは、一般名称で呼ばれるキノコ、酵母、木材腐朽菌があります。「鞭毛(べんもう)菌類」、「接合菌類」、「子嚢(しのう)菌類」、「担子菌類」、「不完全菌類」については、「真菌類の分類」をご覧ください。一般的な分類では、菌類はキノコ、酵母、カビの三つに分類されています。その場合、 ・キノコ 菌糸が集まって子実体(しじつたい)をつくる ・酵母 単細胞で菌糸を伸ばさない ・カビ 菌糸を伸ばす 菌糸を伸ばし成長するので糸状菌と呼ばれると区分されます。 ※ このように明確に区分しにくい種類もあります。真菌類の種類は、約6000属、6万種以上あり、その中でカビは3万種を越えるといわれます。この中で日常生活に関係するカビを中心に述べていきますので、各項目をご覧ください。 「両面から見たカビ」 「カビの生長」 「カビの生育条件」 「住宅内に見られるカビの発生箇所」 「カビによる健康影響」 「カビの発生しやすい箇所」 上記以外の項目も検討しています。

2010.10.14

-

両面から見たカビ

カビは自然界のあらゆるところに生息しており、自ら分泌する酵素によって植物や動物などを腐敗させて分解します。我々の生活ではカビが分泌する酵素を利用して、味噌、醤油などを醸造したり、鰹節やチーズなどの製造に役立てています。さらに、医薬品製造の分野では、ペニシリンなどの抗生物質が作られたり、微生物工業としてはクエン酸などの製造にも応用されています。一方で、我々の生活では、住居内で風呂などの水廻りや壁紙、畳、押入などに発生したり、エアコンや冷蔵庫、衣類や食べ物にカビが生え、建物や人体へ害を及ぼすことがあります。さらに、ほとんどのものに生えるカビは、電気機器や通信機器、自動車、船舶、航空機などにも害を与えます。カビの人体への害については、「カビによる健康影響」をご覧ください。このようにカビにも良い面と悪い面があることを認識し、カビについて知ることが大事なことだと思います。

2010.10.13

-

住宅内に見られるカビの発生箇所

住宅の中で見られるカビの発生しやすい主な箇所は、次のようになります。 ■ 台所 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム ■ 冷蔵庫 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム ■ 浴室 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム ■ 洗面所 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・ぺニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム ■ トイレ ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・ぺニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム ■ 畳 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・ムコール(ケカビ) ・リゾプス(クモノスカビ) ・ユーロチウム (カワキコウジカビ) ■ じゅうたん ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・ユーロチウム(カワキコウジカビ) ・ワレミア ■ 壁紙 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・トリコデルマ(ツチアオカビ) ・ユーロチウム (カワキコウジカビ) ・ワレミア ■ 押入 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・ぺニシリウム(アオカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ムコール(ケカビ) ・リゾプス(クモノスカビ) ・ユーロチウム(カワキコウジカビ) ・ワレミア ■ 下足入 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・ユーロチウム(カワキコウジカビ) ■ アルミサッシ(パッキン部分を含む) ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・オーレオバシディウム ・アルテルナリア(ススカビ) ■ 衣類 ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・リゾプス(クモノスカビ) ・オーレオバシディウム ・ユーロチウム(カワキコウジカビ) ■ プラスチック製品 ・アルテルナリア(ススカビ) ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・トリコデルマ(ツチアオカビ) ■ エアコン(フィルター) ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・ユーロチウム(カワキコウジカビ) ■ ハウスダスト ・クラドスポリウム(クロカワカビ) ・アスペルギルス(コウジカビ) ・ペニシリウム(アオカビ) ・フザリウム(アカカビ) ・アルテルナリア(ススカビ) ・オーレオバシディウム各箇所におけるカビの発生理由については、「カビの発生しやすい箇所」をご覧ください。

2010.10.12

-

カビの発生しやすい箇所

住宅内でカビの発生しやすい箇所は、建物の立地条件(地域、方位、階層など)や室の用途など様々なものが関係してきます。ここでは一般的な住宅における室の用途および部位ごとに発生理由を述べていきます。又、生活の中で使用しているものでカビの発生しやすい主なものについても述べていきます。 ■ 台所 水廻りというように水やお湯を頻繁に使用するので常に湿気を伴う場所になります。 まず、調理時にガスを燃焼すると水蒸気が発生します。又、調理中のもの(煮物など)から も水蒸気は発生します。 さらに調理時の火熱により空気温度も上昇し、水蒸気を多分に含んだ空気になります。 この結果、湿度が高くなり、キッチン周りにはカビの栄養源が多々あるのでカビの発生が 頻発することになります。 ■ 浴室、脱衣室 一般的に北側にあり、使用目的からしても大量に水やお湯を使用する場所なので、閉め切っ た状態で換気を怠り、浴室使用後に十分乾燥させないとカビの発生を容易にします。 又、入浴や洗顔時に生じる垢(体の汚れ)や石けん水がカビの栄養源となり繁殖を促します。 タイルの目地にカビがよく生えるのは、入浴の際に生じる垢や石けんが飛び散り付着し、セメ ントに染み込むからです。 セメントはアルカリ性なので本来はカビがつきにくいのですが、入浴中のお湯がセメントのアル カリ分を流失し、そこに垢や石けんが付着し、それを栄養にしてカビが生えることになります。 ↓ 風呂場のタイル目地 脱衣室は、浴室の湿気が流れ込み住居内の他の場所よりも湿度が高くなりカビが生えやすく なります。 ■ 洗面所 浴室に隣接している場合、浴室から多量の水蒸気が発生するために結露が生じます。 浴室同様に洗顔などで水やお湯を使用する場所なので閉め切った状態で換気を怠り、使用 後に十分乾燥させないとカビの発生を容易にします。 又、洗顔時に生じる垢(体の汚れ)や石けん水がカビの栄養源となり繁殖を促します。 ■ 便所 便器には常に水が張られているために、湿度が高くなりやすく、又、温度も居室よりも低くなっ ているために結露を起こしやすいのでカビが生えやすくなります。 ↓ トイレのサッシ ■ 壁面 日の当たりにくい北側の壁にカビは生じやすくなります。 又、壁と壁が合わさる入隅部は平面部より、空気がよどみやすくカビが発生しやすく なります。 室温は天井面に近いところが高く、室温の低くなる床面に近い部分ほど低くなるので、床面に 近い部分から結露が始まり、徐々に他の部分に広がっていきます。 ■ 家具などの裏側 家具の裏側の壁に面した部分は室内の他の部分よりも温度が低くなりやすく、換気もなされ にくいため結露が生じやすい。 特に北側や東・西側の外壁に面した壁に沿って家具を置くときはその傾向が大きい。 ■ 押入 押入は北側や日光の当たりにくい家の中央部に設置されることが多く、温度が低く、通風も 悪いので高湿度になりやすい。 さらに押入の内部では、そこに室内側から入った空気が冷やされたり、押入の中の布団などに 含まれる水分が原因となり結露が生じます。 壁の入隅部と同様、押入下段に初期にカビが発生します。 ■ 下駄箱 下駄箱の内部では、そこに室内側から入った空気が冷やされたり、人の足の汗を吸収した 靴などに含まれる水分が原因となり結露が生じやすく、カビが発生します。 ■ サッシ 室内側で表面温度が一番低いので結露を起こしやすく、サッシ溜まった埃やチリ、手垢などが つくことでカビが発生します。 ↓ サッシ ・洗濯機 石せんや洗剤を使うとき、水に溶けない残りカスが洗濯機の中に溜まりやすく、カビはこの カスや汚れを餌にして発生します。 ※ 洗濯機の中のカビ、洗濯機の中に溜まる石けんや洗剤のカスについては「洗濯機(仮 称)」の項でもう少し詳しく述べていきます。 ・寝具 梅雨など雨が続いた場合、布団を干せない状態が長く続くので空気中の湿気を吸います。 又、睡眠中に自分の汗で湿る場合、逆に自分の体温で布団を乾かすこともあります。そこで 人の汗や汚れ、皮脂などが栄養分となり、カビやダ二の温床になります。 さらに汗の染み込んだ寝具類をそのまま押入れなどにしまうと、カビやダニの原因になり ます。 ・衣類 衣類の素材には、綿や絹などのようにタンパク質を含むものが多くあり、カビの栄養となりえ ます。 さらに汗や食べこぼしなどの汚れがついている場合、これらもカビの栄養となり、汚れたまま 仕舞い込んでいた衣類にカビが発生します。

2010.10.12

-

カビの生育条件

カビの生育のためには、栄養源、酸素、温度、水分が必要で、どの一つも欠かすことができない要素です。 【生育の条件】 ■ 栄養源 カビは葉緑素を持っていないために、自分で有機物を合成することができず、他の動物や 植物、さらに食品や建材、日常生活用品など有機物を含む物質に寄生し、それらから栄養 分を吸収します。 栄養源 ・炭水化物 単糖類、二糖類のほかデンプンがあり、このほか繊維素やべクチンを分解してエネルギーを 得る菌もあります。 ・窒素化合物 タンパク質やアミノ酸、ペプチド、アンモニア、硝酸などがあります。 ・無機塩類 カビの代謝触媒として不可欠なもので、生育にとってはごく少量の無機質で十分。 マグネシウムや硫黄、リン、亜鉛、鉄、カリウム、カルシウムなどの塩類があります。 カビは、特殊な酵素を分泌し、その酵素によって栄養源を分解、吸収します。 これらの栄養源は、 ・木材、合板、布、紙、畳 ・天然繊維、皮革類など ・合成樹脂を主成分とするプラスチック製品、塗料、塩化ビニールクロス、 接着剤、シャワー用カーテン ・有機素材と無機素材の混合物である石膏ボード、塗り壁 ・ガラス、タイル、コンクリート、鉄・銅などの金属 ・岩石、電子部品 などから摂取します。 鉄やガラスなどの無機質材料のように有機化合物を含まない材料でも、その材料の表面に 手垢、塵埃、毛屑、石けん水などのカビの栄養源が付着していれば、それらに寄生するので 無機質材料にカビが生えているような状態に見えます。 ■ 温度 カビは種類によって、低温域または高温域を得意とするものがあります。 大部分のカビは生育のために25~35度くらいが最適で、最低温度は0度、最高温度は45度 内外といわれます。 生育に対する温度の作用は、温度が上がれば、細胞内の生理作用が活発となり細胞質の 合成やエネルギーの生成が盛んになり、逆に温度が低くなると増殖がゆっくりとなり活動も 鈍ることになります。 ■ 湿度(水分) カビの種類によって異なりますが、相対湿度に関しては共通しておおよそ65%以上が必要と なります。 さらに微生物の分野では、好乾性(65~80%)、耐乾性(80~90%)、好湿性(90~100%)の 3つのカテゴリーに分類されます。 住宅内のどこにどのようなカビが生えやすいかは、先に述べた温度の特性と合わせて湿度の 特性からも推察できます。 では、住宅内に生えるカビは建材の表面の水分(結露水)だけを摂取しているのでしょうか? これについては、「建材とカビ」をご覧ください。 ■ 酸素 カビの大部分は好気性細菌に属するので酸素を必要とします。 この4つの要素がそれぞれ最も好ましい条件のときに生育も速やかに進みます。 逆に言えば、この4条件の一つを欠くことによってカビの発生並びに生育を阻止することが 可能といえます。 さらに、この4つの条件以外にカビの繁殖に影響を与える因子として、水素イオン濃度(pH)と 光線があります。 ■ カビが繁殖できる水素イオン濃度指数(pH)の範囲 最低pHは2.5~3.0 最適pHは4.0~6.0の弱酸性側 最高pHは9.3~11.0 ■ 光線 カビは光合成を行なわないので必要がなく、逆にかえって生育に対し有害となります。

2010.10.11

-

水素イオン濃度指数(pH)

水溶液中に存在する水素イオンの濃度を示す値で、水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標のことです。 【pHの値】 pHは、0~14の値をとり、酸性、中性、アルカリ性に対応します。 ・酸性 pH<7 ・中性 pH=7 ・アルカリ性 pH>7河川水は通常pH=7前後の中性に近い値を示します。雨水の場合、大気中に存在する二酸化炭素が雨水に溶け込み平衡状態になったとき、通常はpH=5.6の値となっているため、pH5.6以下の雨を酸性雨と呼びます。

2010.10.11

-

好気性細菌(好気性菌)

酸素の存在するところで正常に生育する細菌のこと逆に、酸素が存在しないところでは生育できないか、又は、生育が阻害される。

2010.10.11

-

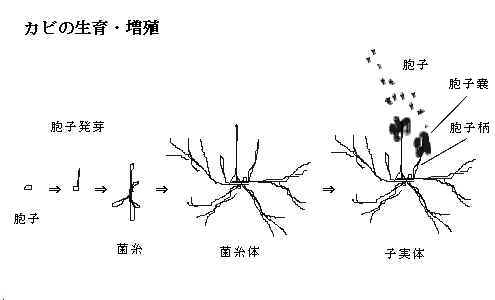

カビの生長

カビは、種類によって無性生殖のものと有性生殖のものがありますが、室内にみられるカビの多くは無性生殖を行ないます。 【カビの生育・増殖】 胞子の定着 ▼ 発芽 ▼ 菌糸 ▼ 菌糸体 この菌糸体は、 ・肉眼でも判別できます。 ・菌の種類により特有な色彩を呈しています。 ・独特なにおいを持っています。 ・菌叢(きんそう)あるいはコロニーと呼んでいます。 ▼ 子実体 ▼ 胞子飛散通常の場合、空気中に浮遊しているカビ胞子が、木材やビニールクロスなどの建材、食品などの表面に沈着し、温度や湿度が増殖に適当になると胞子は発芽します。発芽した発芽管は伸長するとともに、枝分かれして糸状の菌糸となり、増殖を繰り返すうちに菌糸の集合体である菌糸体ができます。その後成熟した菌糸体になり、菌糸を気中に伸ばし、その先端あるいは側面より胞子柄を直立させ、胞子柄の先端に胞子の入った胞子嚢(のう)を形成し、子実体となります。この胞子嚢が成熟すると破裂、もしくは溶解して内部にあった胞子が空気中に飛散し、風や昆虫、人間などによって運ばれます。

2010.10.11

-

トリコデルマ

和名:ツチアオカビ 分類:不完全菌類 色彩:白色、淡黄色、濃緑色 生態:中温性 有害性:食品汚染 住宅内:壁紙、プラスチック製品

2010.10.10

-

ムコール

和名:ケカビ 分類:不完全菌類 色彩:灰白色、灰褐色 生態:中温性、高温性、好湿性 有害性:食品汚染(発育が速く、短時間で集落を形成する) 住宅内:浴室、洗面所、台所、押入れ、畳、衣類など ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2010.10.07

-

アルテルナリア

和名:ススカビ 分類:不完全菌類 色彩:灰黒色、灰緑色、緑褐色、暗褐色 生態:中温性、好湿性 有害性:植物病原性、木材などの劣化と腐敗、アレルゲン 住宅内:室内空気中、浴室、洗面所、トイレ、台所、冷蔵庫、ハウスダスト、食品など ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2010.10.03

-

アスペルギルス

発酵食品(味噌、醤油、酒)や医薬品(ジアスターゼ)、酵素の製造にも利用されます。 和名:コウジカビ 分類:不完全菌類 色彩:土色、黒色、草色、黄色、青色、緑色 生態: 中温性、高温性、耐乾性 有害性: 植物病原性、日和見病原性、アレルゲン、アスペルギルス症の病原菌、 アスペルギルス・フラバスによるカビ毒生産 住宅内:室内空気中、押入れ、靴箱、畳、木材、じゅうたん、衣類、エアコン、冷蔵庫、 ハウスダスト、食品など ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2010.10.03

-

カビによる健康影響

カビは経口、吸入、経皮によってヒトの健康に影響を与えています。(例えば、食品分野では、カビが生えた食品を食べることによって、慢性中毒や、発ガンするなど)カビが原因となる疾患には、以下のようなものがあります。■ 真菌症 真菌症には、表在性のものと深在性のものがあります。 表在性真菌症 皮膚から侵入して病変を起こします。 ・皮膚糸状菌症(白癬) ・表在性粘膜カンジダ症 ・スポロトリコーシス 深在性真菌症 呼吸や経口で体内に侵入して障害を及ぼします。 ・クリプトコッカス症 ・深在性粘膜カンジダ症 ・アスペルギルス症 これらはアレルギー反応からではなく、カビ(真菌)自体が原因となって感染症を引き起こします。 カビによる感染症は、そのほとんどが病気や何らかの理由で免疫力が低下している人に感染し ます。このような感染を日和見感染といいます。■ マイコトキシン中毒症 マイコトキシンとは、真菌が生産する毒素のことをいい、主にアスペルギルス属のトキシン、ペニ シリウム属のトキシン、フザリウム属のトキシンがあります。 【主なマイコトキシン】 ・アフラトキシン ・オクラトキシン ・トリコテセン系■ 真菌過敏症 空中浮遊している真菌の胞子が抗原となって、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、 蕁麻疹(じんましん)、アレルギー性皮膚炎、過敏性肺炎などを引き起こします。

2010.10.03

-

マイコトキシン

マイコトキシンとは、真菌が生産する毒素のことをいい、主にアスペルギルス属のトキシン、ペニシリウム属のトキシン、フザリウム属のトキシンがあります。 【主なマイコトキシン】 ・アフラトキシン ・オクラトキシン ・トリコテセン系マイコトキシンは、真菌の生育にとって好環境下で生産されるため、炭水化物を多く含む穀物類(米、ナッツなど)があるところで大量生産されます。この毒素はタンパク質ではないので、熱に強く、調理しても毒素が分解されません。

2010.10.03

-

スポロトリコーシス

真菌であるスポロトリックス・シェンキー(Sporothrix schenckii)を病原体とする真菌感染症のことです。この菌は腐木や土壌など自然環境中に生息しています。細菌は皮膚に感染して、皮膚から皮下に慢性の結節や潰瘍性の病変を生じます。症状の現れ方としては大きく分類して、リンパ管沿いに皮下結節が生じるリンパ管型と外傷部に潰瘍、又は皮下結節をつくる固定型があります。

2010.10.02

-

真菌類の分類

真菌類は、次の5種類に大別されます。 ● 鞭毛(べんもう)菌類 ・菌糸に隔膜がないカビのグループのうち、鞭毛(細い毛のような形状の細胞)を持ち、 それを用いて動き回る胞子をつくるカビ ・魚類に寄生して病気を起こす菌類 ・ミズカビ、ツボカビ、サカゲカビなど ● 接合菌類 ・菌糸に隔膜はなく、動き回る胞子をつくらないグループ ・雌雄の生殖機能が合体する有性生殖により接合子という細胞をつくり、繁殖する ・ケカビ、クモノスカビなど ● 子嚢(しのう)菌類 ・菌糸に隔膜のあるカビ ・有性生殖器官の子嚢をもち、この中に子嚢胞子をつくる ・子嚢の構造などによって、さらに細かく分類される ・アカパンカビ、酵母菌など ● 担子菌類 ・菌糸に隔膜があるカビ ・有性生殖器官として担子器をもち、この担子器の先に担子胞子がつくられる ・キノコと呼ばれる大部分が含まれる ● 不完全菌類 ・菌糸に隔膜があるカビ ・有性生殖による胞子をつくることが確認されておらず、子嚢菌類とも担子菌類とも 決定できない菌類 ・コウジカビ、アオカビなど

2010.10.02

-

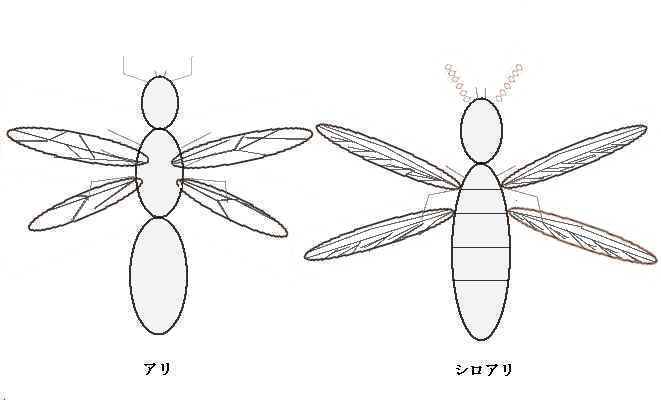

シロアリの羽アリとアリの羽アリの形態特徴

シロアリの羽アリと黒アリの羽アリには以下のような違いがみられます。 【シロアリ】 ・胴にくびれがない ・触角が真っすぐで、ネックレスのように数珠状になっている ・翅(ハネ)の大きさが4枚ともほぼ同じ ・翅脈(しみゃく)が網目状に多く走っている【アリ】 ・胴に細いくびれがある ・触角が「く」の字 雄では「く」の字状でない種類もある ・翅の大きさが違う 前翅が大きく、後翅は小さい ・翅脈が太くて少ない ※ 翅脈とは、翅にある細かい筋のことです。 《特徴を比較した図解》

2010.10.01

-

シロアリの階級と役割分担

シロアリは社会性昆虫と言われ、女王と王を中心に形成した集団(コロニー)での高度な社会生活を営んでいます。1集団の個体数は種類によって異なりますが、ヤマトシロアリは1~10万匹、イエシロアリは数十~100万匹といわれます。シロアリは、このような多数の個体での集団生活を営むために、主に次のような階級で役割分担をしています。 ■ 生殖虫~女王アリと王アリ ・女王と王は常に一緒に生活し、交尾・産卵を繰り返し、多くの子孫を残す。 ■ 継承生殖虫(副生殖虫)~副女王アリと副王アリ ・女王か王のどちらか、又は両方が死亡した場合などにその代わりをする。 ・副女王アリや副王アリは1つのコロニーに一対とは限らず、複数匹存在することがある。 ■ 職蟻 ・集団の構成員の90%以上を占める。 ・餌の採取活動や巣の構築・修理・清掃、女王や王・幼虫・兵アリに食物を与える役割を 担う。 ・下等なシロアリは、生殖器官の発達が抑制されているが、職蟻から副女王や副王などの 生殖活動をともなう階級に成長した場合、生殖能力が発揮される。 ■ 兵蟻 ・発達した集団では、数パーセントを占める。 ・種類によって頭部の形状が異なるので、シロアリの種類を判別する場合、頭部の形状を 比較することで判定できる。 ・兵アリは外敵からの防衛を担っている。 ・自ら摂食できないため、餌は職アリから口移しでもらう。 ■ ニンフ ・羽アリや副生殖虫に成長する前段階の幼虫 ■ 羽アリ ・巣を飛び立って女王、王となる。 ※ NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第三章を引用(一部編集)

2010.10.01

-

シロアリ

シロアリは、生物学の分類上では、等翅目(とうしもく)/別名:シロアリ目/に属します。 → 詳しい分類については、「シロアリの分類」をご覧ください。世界中では2000種以上のシロアリが生息されているといわれ、日本には20種強程が知られています。一般的にシロアリといえば、建築物に加害する生物として「シロアリ=害虫、無益」と認識されていますが、単純にそうとはいえません。そこでシロアリに関してもう少し詳しく述べていきますので、各項目をご覧ください。 『シロアリの分類』 『シロアリの種類』 『シロアリの階級と役割分担』 『シロアリの羽アリとアリの羽アリの形態特徴』 『防蟻剤について』

2010.10.01

-

ダニ

ダニ類は、蛛形綱に属すダニ目を構成する動物群で、ダニの気門の位置によって7亜目に分類されます。 → 詳しい分類については、「ダニの分類」をご覧ください。ダニは地球上のあらゆる場所、すなわち土壌中や水中、動物・植物に寄生する種、住居、食料品などいたるところで幅広く生息しており、世界中にいるダニは1万種(目→科→種)以上に達しているといわれます。この中で日常生活に関係するダニを中心に述べていきますので、各項目をご覧ください。 「ダニの分類」 「ダニの形態特徴」 「ダニの生育環境」 「住居内でよく発見されるダニ」 「ダニによる健康影響」 「防ダニ剤及び忌避剤について」

2010.10.01

-

住宅内でよく発見されるダニ

日本に生息しているダニは、約1700種と言われ、そのうち約100種が住宅内で見つかっています。住居内にいるダニには様々な種類がありますが、その中でも最も多く見つかるのが、無気門亜目に属するチリダニ科のコナヒョウヒダニとヤケヒョウヒダニです。これらは人を刺すことはありませんが、フンや死骸がアレルギーの原因物質となります。その他にも家屋内に生息しているダニや家の外から迷い込んだり、動植物に寄生しているダニがいます。 【身の回りでよく見られるダニ】 ・ヤケヒョウヒダニ ・コナヒョウヒダニ ・ケナガコナダニ ・ヒゼンダニ ・イエニクダニ ・イエササラダニ ・ミナミツメダニ ・クワガタツメダニ ・イエダニ ・マダニ ・ナミホコリダニ ・ホソツメダニ ・アシナガツメダニ ・イエハリクチダニ ・ ・フツウマヨイダニ ・タンカンマヨイダニ ・ニキビダニ ・カザリヒワダニ ・カブリダニ ・トゲダニ ・イエハリテングダニ ・オソイダニ類 ・ハダニ ・シラミダニ ・カベアナタカラダニ

2010.10.01

全49件 (49件中 1-49件目)

1

-

-

- 今日の体調

- なんだか風邪っぽい気がします(T_T)

- (2025-11-06 12:17:40)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-