2020年06月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

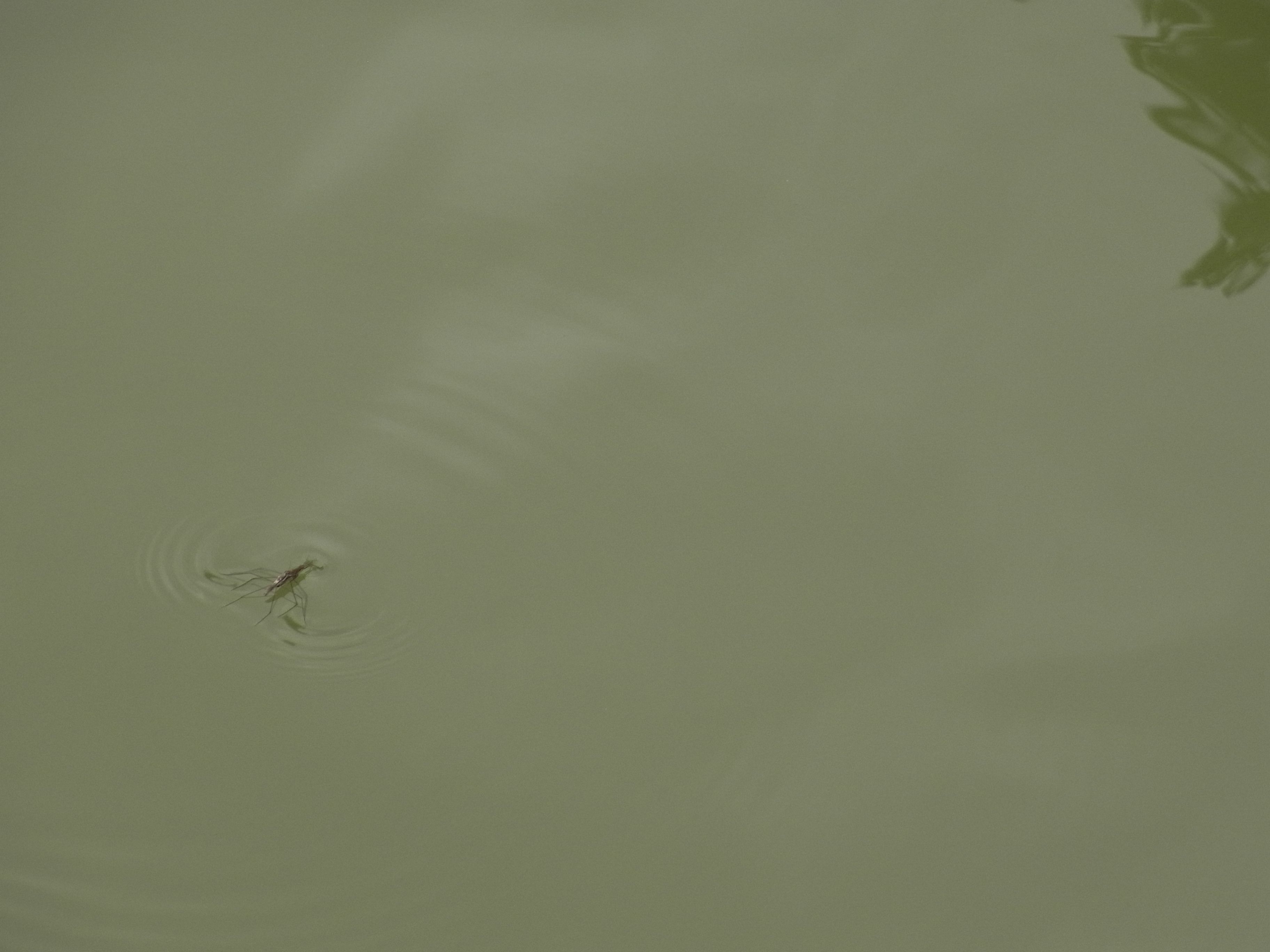

一期一会の出会いといえるか、あめんぼうくん。

もしもし亀よとカメさんよと探していると、「それって、わてのことでっか」とあめんぼうが現れた。「あんたでもカメへんで」と応えると「わても忙しいんやさかい、ちょいつきあいきれまへんがな」と言い置いてあっという間に何処へともなく去っていった。多くの出会いはかくのごとく流れすぎていく。それをしっかりととどめるためにはどうすればいいのだろう。そんな思いがいろいろなあがきとなって、場づくりに励んで今日まで来た。 時々刻々、頭の中に池水のあぶくように浮かんでは消えていく思いも同じだ。昨日も実に多くの出会いがあり、多くのそれにまつわる思いが浮かんでははじけた。しかし、すべてをとどめることは難しい。でもかなしいかな、あらゆる出会いというのは「場」をつくらなければ、あめんぼうとさえ出会うことなく終わってしまう。こう考えてあくせく動きまわってきた。それが「私」という現象を固定させないための手立てでしかないとしても残された日々、一期の夢を追い続けていきたいものだ。

2020年06月15日

コメント(0)

-

衣笠茸のお宿はどこだ

ここ数年来、異常気象が日常化してきて、きのこたちの登場もどっと一斉に出て、一斉に姿をくらますので、日曜探検隊にはイジイジする日々が続きます。 今夏のキヌガサタケ探訪は、雨量は問題はなかったのですが、日中は夏日がちらほらあっても朝晩がいつまでも寒く冷夏の傾向が強い。キヌガサは僕の経験では、じっとしていても汗がにじむほどの湿気た蒸し暑さが必須でカメラを構えて静止状態の間に顔が変形するくらいやぶ蚊に襲われるのが常だったので、いささかこの清涼感は気がかり。 写真展を控えたK君や伏見の白雪姫や川西のジンジャーキャットさんといったキヌガサとの逢瀬をたのしみにしてきたフレッシュメンが来られると聞くとお迎えする僕ちゃんとしては場所定めが大変。そんなこんなで、明日1日で回れる範囲でキヌガサのお宿マップ、すなわち「未知との遭遇」絵巻をあれこれ考えて結局昨夜は眠れなかった。ということにしておいたのです。 更に、しののめ前の午前4時頃、土砂降りの雨音にたたき起こされて、この時はさすがの僕も絶望的になってしまった。この雨の中では、けなげなキヌガサちゃんたちが僕らのために、夜明け前に満を持して、卵から成長を始めても、この雨ではグレバ(頭部の粘液状の胞子)が流されてしまい、僕たちが到着する頃にはフォトジェニックとはほど遠いアルビノ状態のものしかないのではないか。ここに至って本当に眠れなくなってしまって、それでも小一時間いぎたなく布団にくるまってから、腹をくくってのご出陣と相成りました。 唯一の希望は東雲ころからは雨が小やみになったこと。もしそのあとで成長をはじめるキヌガサちゃんがいれば、良形に出会えるというもんだ。 かっては「わがキヌガサタケの秘密基地だぜ」と息巻いて皆を連れてきていた古代秦氏たちの根拠地も、造成や開発でどんどんエリアが狭められ、数年に1度、それもちらほら遭遇できればハッピーという体たらくで、さみしいかぎりだ。 やはりまず僕が見つけたのは、よべの雨に打たれてグレバが流されてしまった見るも無残な個体。あぁ、やっぱりだ。とため息をつきました。しかし、野中の薔薇ファミリーが駆けつけてくれた頃から俄然、形勢に変化が生じ、巨大キヌガサでしかもこの夜明けとともに成長をはじめた個体を見つけてやや留飲をさげたのですが、まだまだ、写真展用のフォトジェーニックなモデルとはほど遠い。 巨体を支えきれずにピサの斜塔状態の大物キヌガサ。参考までにいうと、このあたりのキヌガサはラテン名をDictyophora indusiata ディクチオフォーラ インドゥシアータといい、 タイプ種のキヌガサタケで、グレバのにおいが強烈で、地面すれすれまでのロングスカートをはいている。 六甲山系でよく見かけるマクキヌガサタケD.duplicata は、ディクチクチオフォーラ デュプリカータで、形状はほぼ同じだが、ベールの長さが短くミニスカートとまではいかないがおみ足をのぞかせている。 そこで、腹を決めて、やや血走った目でバンブーの森をチャオ・チャオ・バンビーノの気分でさまよい始めていると、遠くで野中の薔薇ちゃんたちが呼んでいる。 いってみると珍菌のツノツマミタケだ。 ツノツマミタケ Lysurus mokusin (リスルス モクシン) またまた参考までに言いますと、僕の30数年のきのこ旅でも、サンコタケやツマミタケ、カニノツメはよく見てきたが、このツノツマミちゃんははじめて。それほど僕にとっては珍菌チンキの類いのものだったのだ。野中の薔薇夫人はきのこ目の精度が高く、よくとんでもないものを見つけてくれるのでありがたい。 野中の薔薇ファミリー。2年前酷暑に見舞われた粟生の光明寺の旅では、このぼくちゃんはまだ1歳に満たない乳呑児だったのが、ずいぶんとしっかりしていてびっくり仰天。ママゴンもますます綺麗になっていて一安心した。キヌガサタケとツーショット、いやフォーショットというべきか。 ♪~ 戦いすんで日が暮れて ~♪ と、歌うまでにはいささか早く、乾杯を重ねつつゆっくりと昼食を摂ってもまだ午後2時にもなっていない。そこで僕らお得意の寄り道しながら駅路を目指すとおりから曇りはじめた空の下でどこからともなく妙なる音楽が。一同、音のなる方へ引き寄せられていくと追っかけのママさんたちが唱和していて、このあたりではちょっと有名なアーディオン奏者のY.Kさん。コロナ禍がまだ終焉していないので、さすがにマスクをとってとは言いかねたが、とても見事な演奏だった。鳩くんもそばでこらんのようにうっとり聴いていました。 あつかましくも、数曲リクエストしたりして楽しんで別れたが、今日のフィナーレのきのこちゃんはまだあかんべーと顔をのぞかせたばかりの植え込みの中のきのこちゃん。コフミヅキタケと思いきや、ツバが認められず、雨後の跳ね返りの土砂をまとい根元の菌糸束までは不明、しかし僕ちゃんの印象ではハタケキノコでした。 ハタケキノコ Agrocybe semiorbicularis (アグロシーベ セミオルビキュラーリス) このほか、やはり本格的な季節のきのこはまだ息をひそめていましたが、スエヒロタケとキクラゲはいたるところに。そしてベニタケではヤブレベニタケが1個体のみ遭遇できたことも報告。やはり一日を通じての気温がまだ上がり切っていないようです。 かくして90%豪雨の筈の一日は、きのこ採りの間だけ晴天で雨には見舞われなかったが途中お日さまも顔をのぞかせたので汗だくになって、無事終了。巻頭の比翼連理のキヌガサタケちゃん ーこれはなんと、写真家のKさんが見つけて近日開催の写真展の作品を僕と同アングルだが、もっとほっこりする連理のキヌガサタケに差し替えるとのことでしたー にも恵まれ、まことにめでたしめでたし。月のしずく時代に入って久しいムックきのこの旅にとっても、コロナ後の幸先の良さを暗示する1日となりました。

2020年06月14日

コメント(0)

-

旧の皐月十二夜の月の出に

大阪アートマルシェで見初めたきのこの造型作品 旧暦・皐月12夜の雲間隠れの月を眺めながら、後半戦の予定を頭の中で思い巡らせている。いよいよ、深く静かに潜行しながらの多忙の日々が明日より始まる。そんなとっておきの夕べ。久々に月でも眺めながら一服しよう。このひとときのためにラボMから、キャメルの紙巻・シガリロを一本拝借してきた。 2次発酵の途中の地ビールくん、ちょっと振ってみたが、うんともすんとも返事がない。機嫌よく発酵しつづけていてくれればなによりだがな。 最近は、新書を1日1冊のペースが板につきはじめた。メイン・テーマは、古今の宗教文化のおさらい。しかし、多読しているせいか、重複していても、再読していても新鮮きわまりない。結局何も身についていないということだね。「月のしずく」28号では前号でコロナ関連の記事でおあずけとなった一遍の時宗について触れてみたい。もちろん柳宗悦の最晩年の『南阿弥陀仏』をベースにおいて。それと、これもあとまわしになった口噛み酒のことにもね。この編集作業がはじまるとしばらくはこれに没頭することとなるので、来週半ばまで、思い切り想像力の翼を広げて方々駆け回って来よう。

2020年06月03日

コメント(0)

-

日々の暗号メッセージ サシガメとモスラ

今日、廊下で出会ったサシガメとモスラは、解読のむずかしい暗号メッセージをちらつかせて私の前に飛来した。いずれも明瞭すぎる徴を提示して解読要請しているのだが、いずれも解読不能のままだ。 それでもサシガメのほうはなんとか解読できるが、モスラはキノコ同様、暗号コードに微妙な揺らぎがあり、そのメッセージはなんとも複雑で判読しがたいものも多い。 今回のサシガメは ヨコヅナサシガメ(Agriosphodrus dohmi)。 自然からのメッセージの中でもキノコやモスラは、こんなゆらぎのある暗号コードで迫ってくるからこそ、私をして飽きもせずに向かわせる大きな要因となっている。一筋縄にはいかぬ生命体、それはすなわち自然そのものの象徴であるからだ。

2020年06月02日

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…

- (2025-11-22 20:32:53)

-

-

-

- 一口馬主について

- 所有馬近況更新(25.11.26)ロートホ…

- (2025-11-27 09:48:50)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-25 06:30:06)

-