2020年09月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

ささやままちなみアートウォーク -1 細馬千佳子

2年に1度のビエンナーレ展である丹波篠山の恒例のまちなみアートウォークは、コロナ禍の困難な状況にも拘わらずよくぞ開催してくれたと思う。こんな時節だけに、参加アーティストたちにとっても貴重な表現の場となった。 今回は、今田、味間、城下町(河原町)、西紀、多紀と5つのエリアで分散型の展示となったため、全部を網羅することは到底不可能であったか、そのうち旧知の友人、このアート展で知りそめた新しい作家、今回はじめて出会った心騒ぐ新しいアーティストたちを中心に数か所のハイライト版をここでご紹介したい。今回私が、もっとも強烈な印象を受けたのは、城下町エリアの西の端、東風庵・小南邸で開催された細馬千佳子の「物質の解放」だった。まず細馬さんから採り上げよう。 今回のテーマは ー 物質の解放 ー 物質は滴下し、空間は流れる この流動化してやまない意識のダイナミズムには圧倒される。意識が先か手が先かは、アートするものにとって永遠のテーマだ。 直接精神を動かす。 わたしにとって意識は「古い」ものです。 意識があらかじめ明らかにしてくれた線は、手にとって古いのです。 わたしの手は、いつも何かに追いつくことができなくて困っていますが、 わたしが追いつこうとしているものは意識ではありません。 物質は、意識の及ぶ領域の外に流れ出していきます。わたしは、追いつけない何かに対して ただ手を動かし続けるだけです。 自分の意識が手に追いついたときに、 手は止まります。 作品と出会ったときの衝撃が、このコンセプトを以って表現していると知ったときにとてつもない力を感じてしまったのだ。Hosoma Chikako のプロフィールは以下の通り。兵庫県西宮市出身1985年 京都教育大学美術科卒1982年 動くキャンパス、走る芸術 在学中にトラックアートからスタートしたようだ。以後、ニューヨーク、東京、ボローニャ(伊)、ドイツ、フェロー島などで精力的に活動。2017年には芦屋市展で芦屋市長賞を受賞している。篠山のまちなみアートには2016年鳳凰会館で展開。2度目となる。

2020年09月25日

コメント(0)

-

太秦-5 オプション 仁和寺・吉見昭一先生の墓・大竹茂夫個展再訪

仁和寺は、藤原氏を抑えて菅原道真を重用した宇多天皇が早々と出家し、ここで法務を執り行ったとされ、御室(おむろ)とよばれたところだ。「ねぶたさの春は御室の花よりぞ」と、蕪村が詠んだように洛中の花がおおかた散った頃に遅咲きの桜、いわゆる御室桜が盛りとなる。ここの桜は目の高さに咲く丈の低いことでも有名でとりわけ京都人には愛されてきた。 門跡寺院の寺塀の前では小ぶりのハラタケがちらほら菌輪を描いていた。今から訪ねる吉見昭一先生はかって錦林小学校の校長だったと聞く。キンリンつながりで短くも長い人生をここまでやってきたことを複雑な思いでふりかえったことだった。 松岡正剛は、小学生時代、吉見さんの教え子で彼のブログ「千夜千冊」でもその思い出を昭一さんの著書紹介のところで触れていた。 ハラタケ Agaricus campestris 典型的な芝生地のきのこだ。月夜の晩にフェアリーリングを飛びかって遊ぶ妖精を描いた絵画にはきまって登場するきのこで、スーパーで売られているマッシュルームの野生種である。 吉見昭一先生は、当時、採集文化一辺倒のアウトドア解禁時代に、キノコという特異な生物にふさわしい文化を育てようという私たちの主張をよく理解していただき、京都からしばしば神戸まで訪ねてきてレクチャーしていただいた。ショウロなどの採集の際の山相の見方から、それぞれの谷筋での隠れ水脈の発見など、なつかしい思い出ばかりだ。死ぬ一年前にも奥さんに連れ添われて杖をつきながら私どもの主催する三田の有馬富士公園での「夢・自然・きのこの祭」に足を運んでくださり激励してくれた。 わが国の腹菌類研究の第一人者で、晩年は地下生菌類に没頭され、それが命を縮めたと私は思っている。 仁和寺東に隣接する霊園にある墓ではムジナタケとおぼしき老成したきのこが墓守りをつとめていた。 生涯をきのこに捧げた異能の人であった吉見墓の霊位には、沖縄の石垣島で採集したアカカゴタケの仲間のキアミズキンタケが描かれている。 キアミズキンタケ Simblum periphragmoides 沖縄地方を中心に発生する熱帯性腹菌類で、本土でしばしばみかけるカゴタケにしっかりした柄がついたような形をしている。基部の根状菌糸束までしっかりと描かれていて、昭一さんにとってもよほど印象深いきのこだったのだろう。 さて、大竹茂夫さんの個展では初日に訪ねた時にはなかった絵画1点が加えられていた。彼はアトリエを神戸に移したので、この暑いさかりを約半月毎日京都まで往復することに。 しかし、奥澤康正さんも奥さんに付き添われて訪ねてきたと聞いてとてもうれしい思いで満たされた。奥澤さんはライフ・ワークの『冬虫夏草の文化史』を完成され、体調を崩されたと聞いていたが、かってのように冬虫夏草を求めて日本全国を飛び回っていた頃の勢いはないにしても、お元気そうだったと大竹さんから聞いて安堵したことだった。

2020年09月24日

コメント(0)

-

太秦-4 双ケ丘 太秦の豪族の墳墓群

広隆寺、大避神社、蚕の社と巡ると小高い森山が北隣のやや隔たったあたりに浮かび上がってくる。それが双ケ丘墳丘群である。 ここは太秦地方の豪族の墳墓といわれてきた。まず南から2の丘、3の丘の鞍部にある磐座へ上り、松枯れ、広葉樹枯れでやや荒廃した雑木林の中を行ったり来たりしてきのこたちの声にひたすら耳を傾ける。 姫と名付けるにはややお姉さんといった風情のきのこが手招いている。 ヒメカバイロタケXeromphalina campanella 出会うとカンパネッラ(ちいさな鐘)ちゃんと私は歌うことにしているかわいいきのこたちだ。針葉樹の倒木をすみかとしているので、京阪神の端山ではよくみかける小型のきのこだ。傘はやや褐色をおびた黄橙色。今日のように湿度が高いと傘の中央からヘリにかけてパラシュートのような条線がよく目立つ。 近くでは、老成したカンパネッラちゃんがかたつむりくんにいのちを分け与えていた。 続いて僕の大好きなモスラくん登場。 キンモンガ Psychostrophia melanargia アゲハモドキグループのきれいなモスラで金紋は菌門に通じ、きのこたちのチャット・ルームをそっと教えてくれる幸せの黄色いハンカチめいたモスラだ。通常は後翅に大きな黄色の紋をもつが、このこまやかな紋の方がぼくの好みだ。幼虫はリョウブを食して成長するが、成虫は花の蜜を求めて日ざかりの森をはらはらと舞っている。 ゴールデン・ゲイトならぬキンモンちゃんの言伝てどおり、1号墳へ上るため一度墳丘を下りふたたび勾配をのぼりはじめるとっつきの落葉層におびただしいきのこが発生していたので駆け寄ってみると、キツネノカラカサらしききのこが。 ナカグロモリノカサだろうか、ワタカラカサの仲間だろうかとドキドキしながら近づいてみるとマルミノヒガサタケだった。 マルミノヒガサタケ Leucocoprinus subglobisporus 林内の落葉の吹き溜まりやときに枯木などからも発生する。ふわふわした綿のようなテクスチャーのきのこでリング状のツバをもつ。本郷先生が三井寺でみつけたミイノヒガサタケに似ているが胞子が丸みを帯びている(和名のマルミは胞子が丸いことを指す)ことで区別されるという。 また近くの苔のむしろの上ではアイタケをみつけた。 アイタケ Russula virescens 彼らは、苔を住処としているのではなく広葉樹と共生していて、その樹下に発生する。やや老たけており、傘の表面の茶がすり模様が顕著でないのが残念だ。ベニタケグループの中でも和の風味が濃厚なきのこで、美しいことこの上ない。 月のしずく29号で紹介した変形菌(粘菌)のグループ。この日はいたるところの倒木から顔をのぞかせていた。 マメホコリ Lycogala epidendrum 無柄の子嚢体が豆の形をしているのでその名がつけられた。出始めはきれいなピンク色を呈しており、5mmから15mm程度の小さい子嚢体だ。これから晩秋までやや湿り気を帯びた倒木からよく顔をのぞかせているので、記憶しているとよい。 また、2、3号墳への小径ではひさしぶりにクチベニタケと出会った。 クチベニタケ Calostoma japonicum 山道を切り開いたあとの切り通しの斜面によく群生する。地表に顔をだすと接吻をもとめるように口をすぼめて紅を刷いたくちびるを突き出す様からの命名。japonicum の種小名のように、世界的には希少種だが、日本ではかってはごく普通に見かけたものだ。しかし、この30数年の間に我が国の里山は疲弊しきってしまって、最近ではあらゆる昆虫同様、とんと見かけなくなってしまった。戦後の復興期から一度は再生した野山の生物相、豊かな自然は、その後人為的な災禍により確実に失われてしまっている。松枯れ、広葉樹枯れはその象徴的事件だろう。 一号墳は双ケ丘の最北部の小山の頂上の脇にあった、石室は写真センターの灌木の中ほどに黒く口をあけている部分がそうだ。副葬品も少なからずあったと説明版には書かれていた。 この台地からは京都盆地がくまなく見渡せる。ここで国見をしながら三角点を踏み、太秦の秦氏の痕跡をたずねる旅も大半は無事終了したなと感慨にふける。あとは京都市文化博物館で開かれているアートマーケットで帰る前にカエル工房の溝さんを訪ねて激励し、大竹茂夫くんの個展に有志を連れて再訪するのみだ。 と思いつつ、衣笠方面を眺めると仁和寺が指呼の間に眺められた。 仁和寺といえば、毎年かかさずお参りしてきた吉見昭一先生の墓のあるところ、こんなに近いとは思ってもみなかったので、同伴者たちにお願いして吉見先生とその後を追うようにみまかった奥様の墓に詣でることにする。 ムックきのこの旅は、こんなオプションだらけで貴重な一日を数十倍楽しみたい人たちの集いなのだが、あちらこちら引き回されて迷惑だとも思わずよくおつきあいいただいているのにはいくら感謝しても感謝しすぎることはない。

2020年09月23日

コメント(0)

-

太秦-3 大避神社

広隆寺の寺域のやや東隣にある小祠が秦氏の関連する大酒神社だ。秦氏は酒造りや養蚕に深くかかわる氏族なので、「酒」の字が当てられるが、本来は「裂け」または「避け」で崎、﨑と同様の意味をもつ。 広隆寺(蜂岡寺)に比べてまことにつつましやかな本殿。その蜂岡寺そのものが北野天満宮のあたりに創建されたものをこちらへ移されたと言われている。 老成したオオコゲチャイグチ Boletus obscureumbrinus であろうきのこが、見るも無残な姿をさらしていた。 広隆寺境内でみたコツブタケ P.tinctrius に比べて1/5以下の小ささのヒメカタショウロ Scleroderma areolatum。地上に登場した当初から腹黒のため、松露(ショウロ)の名前はいただいてはいても、食用には不向きのきのこだ。 かっては珍しかったヘビキノコモドキ Amanita spissacea。今ではごく普通にみかけられるようになったが、それでも、こうしたいにしえの結界の土層から発生していると、時代の変化が否応なく感じられる。 背丈が伸びて寸づまりとなった礼服で身を固め、襟をただしてお出迎えしてくれたのはなんともうれしかった。 この大避神社は、聖徳太子亡き後、秦河勝が乙巳の変の直前644年(皇極3)にうつぼ舟に乗って赤穂岬手前の坂越の大避神社の浜に打ち上げられた(おそらくは遺体で)という故事があり、この地で、荒御魂となって災いをもたらす祟り神となったので手厚く祀ったとされる。この神社には河勝、聖徳太子ゆかりの申楽の面が伝えられている。 大避神社から見下ろす坂越湾には国の天然記念物指定の禁足地・生島があり、ここに河勝の墓があるといわれている。坂越湾の生島(WIKIPEDIAより) その雅楽や能楽の祖にゆかりのある秦河勝を主祭神とする大避神社の元社が太秦の大避神社なのである。もともとは広隆寺寺域にあったとされ、廃仏毀釈の際に境内の外へ移されたものと思われる。

2020年09月22日

コメント(0)

-

太秦-2 蚕の社神社

蚕の社、正式名称 木嶋坐天照御魂神社(このしまにますあまてるみたまじんじゃ)は、絹織物・機織の技術を伝えた秦氏の神社である以上に、古代太陽神信仰の明証としての意義がある社である。 参道脇には秦氏の奉祀した稲荷社もあり、秦氏ずくめの社であることがわかる。 この三鳥居は、下賀茂神社の糺の森の始原の意味を込めて元糺(もとただす)とよばれる森の中の小さい林泉にあり、以前は水が湛えられていた。 糺の森とは河合社のある森のことで、ここは葛城のふもとから秦氏たちとともに賀茂川のほとりに移動した賀茂氏の地。鴨長明が禰宜の座を排斥された下鴨神社の中でもとても重要な意味をもつ社である。 この三つ鳥居の謎を解明したのが大和岩雄(おおわいわお)だ。「ただす」とは天孫降臨の際にニニギノミコトが日向峯に降り立ち「朝日の直刺す国、夕日の日照る国、故、此地は甚吉き地」(あさひのたださすくに、ゆうひのほてるくに、かれ、このちはいとよきくに)の「たださす」からきているとし、この三つ鳥居は渡月橋のそばにある松尾大社のかんなび山・日埼峯(ひさきのみね)と日枝(比叡)の四明岳を結ぶ夏至、冬至の日の入り、日の出を望む遥拝地であると指摘した。 古代の神社の多くが太陽のレイライン上に建立されたのは、古代人の太陽神信仰を今に伝える遺跡でもある。この三つ鳥居は、対馬のわだつみ神社や10月に訪ねる奈良の三輪神社、笠縫邑の檜原神社にもあり、それら男性である太陽神を長い歳月をかけて女性に仕立て直し、天照大神信仰の神話ができあがり天皇制支配は完成をみた。 蚕の社では、ウラベニガサの良型と出会い、なによりもこの豊富なきのこたちにいのちを支えられているおびただしい数の、蚕ならぬ陸生巻貝やかたつむりと出会った。 ヒイロタケを喰いつくすかたつむり きのこの下にはびっしりと巻貝たちやゴミムシが宴会中。 これからはじまるわたしの「日本史うそで笑辞典」は、きのこと発酵文化ニュースレター『月のしずく』誌にシリーズ化していくが、聖トポロジーの旅できのこたちと語りあってきたことをこの「夢みるきのこ」ブログとしてまとめていくつもりだ。副読本として読んでいただくと、我が国古層の文化の大きな流れを掴むことができ、ひいては現代の私たちの東洋のガラパゴスといわれる発想の特異性についても理解が及び、それは、現行の政治や経済を選択する私たちの無意識を知る手掛かりともなるだろう。 これには我が国の成り立ちを知る上で欠くことのできない中臣氏、物部氏、和(やまと)氏、そして秦氏たちの存在が深くかかわっていることは間違いない。

2020年09月17日

コメント(0)

-

葛野秦氏のセンター・太秦-1

聖徳太子の時代に彼の政治ブレーンとして頭角を現した秦河勝は、河に勝つの名の通り、嵐山の渡月橋以南の大堰川(葛野地方)の治水灌漑事業で功をなした殖産興業氏族の族長である。中臣鎌足、中大兄皇子の時代に蘇我本宗家が殲滅されるまで、彼の活躍は日本書紀に散見される。蘇我本宗家壊滅のあと、なんらかの理由で彼も亡命を余儀なくされ、うつぼ舟に乗り明石高砂方面に逃亡。赤穂の手前、坂越に上陸し、荒ぶる神となって果てたという伝承を伝えている。その千種川河口の坂越には大避神社があり、丁重にまつられている。おそらく聖徳太子の所領であった姫路の斑鳩あたりの縁故をたよっての逃走であったと思われる。葛野秦氏の族長の古墳と言われる太秦にある蛇塚古墳も、蘇我氏の古墳とされる石舞台古墳も、覆土を暴かれ石室が露していることがそのことを物語っている。開発や盗掘以外で石室が露わになった古墳というのはそもそも異様である。 今回はそんな秦氏の最盛期の活動センターであった太秦の地を訪ねる旅である。太秦 広隆寺山門 広隆寺境内コツブタケ Pisolithus tinctorius 広隆寺境内には、まずこのきのこたちがお出迎え。じゃがいも大のサイズのものが、松の植え込みのそこここに。表皮は成熟すると上部から崩壊していく。内部のグレバ(胞子塊)は、白色菌糸膜につつまれていて小石がぎっしりつまったようにみえるところからコツブタケと命名された。この白色膜のグレバが熟成すると褐色粉状となって飛散、胞子を風によって運ばせる。 また国宝第一号指定となった弥勒結跏趺坐像を安置する宝物殿の前庭には蓮の実と榎の赤い実がたわわになっていた。 この弥勒像が聖徳太子が秦河勝に下賜した弥勒像といわれているが、もう一体、国産の楠を用いた弥勒像も広隆寺にはあるという。 私は、この宝物殿に安置された秦河勝の夫婦像が目的でこの寺を訪ねたのだが、この像はいつの時代の造立かは不明。 花期を過ぎて結実した蓮池の蓮の実。 この日は、炎暑ではなかったが、湿度が異様に高く、じっとしているだけでも汗がジワっと滲んてくるので広隆寺を出るころにはもう汗だくであった。 この界隈の旅の楽しみは、路面電車と見まがう嵐山電鉄(京福電車)が醸し出す昭和のレトロな雰囲気であろう。 広隆寺山門前にある広隆寺駅は、この電鉄が路面電車と切り替わるまさにその境界点にあり、なんともうれしい光景をみせてくれる。

2020年09月16日

コメント(0)

-

真神原の弥勒石

わたしたちは、板蓋宮跡伝承地の木立の中で軽く昼食を摂ったが、その木立のある一帯がまさに板蓋宮跡で、かっておとずれた折には、テングタケが群生していた。そのやや東北の、岡寺の北隣りにあたる飛鳥の酒舟石のあたりの竹林ではキヌガサタケがみられた。この板蓋宮址の西となりには川原寺址とされる弘福寺があり、いまでこそ訪れるひととてわずかだが、大安寺(かっての大官大寺)、飛鳥寺(かっての元興寺、法興寺)とならび飛鳥王朝の三大寺院のひとつに数えられた名寺院の遺構である。この板蓋宮址や川原寺址(現・弘福寺)と岡寺へ続く道路を挟んで南に位置するのが聖徳太子生誕の地とされる橘寺だ。 橘寺は木造聖徳太子座像を本尊とし、太子の愛した達磨太子の化身とされる愛馬・黒駒像がある。垂仁天皇に命じられ、常世の国に不老不死の薬・時じくの木の実(橘)を探しにいった田道間守の像も安置されている。 こちらの川原寺址は平城京に都が移ったのちも寺勢を誇り、平安時代にはいると嵯峨天皇が空海にこの地を授けたことから真言宗に変わったといわれている。 ここから北、飛鳥川にそって田園風景が広がっているが、このあたり一帯を真神原という。 久しぶりに水量豊かな飛鳥川に添い北上すると甘樫ケ丘との中間地点に巨石をまつる祠があったので立ち寄ってみた。そこはなんと弥勒石の小祠。飛鳥にはこんなモアイのような巨石群がいたるところにゴロゴロしているが、これも渡来人たちのもたらした文化の痕跡なのだろうか。 僕としてはこの巨石よりもその足元にさりげなく置かれたかわいい地蔵たちのほうが好みだが、研究者たちにとっては貴重な巨石像遺跡なのたろう。なんともいえない巨石の人物像だが、うんともすんとも言わないのでどうしようもない。 飛鳥川添いの窪地に安置された弥勒石の小祠。ヤポネシア流のモアイ像の弥勒石。 どうみてもぼくにはこちらのほうが可愛くっていいのにな。みろく石から南方向にみえる橘寺。その手前が板蓋宮址、そしてその右、小山の向うが川原寺址。

2020年09月15日

コメント(0)

-

うん十年ぶりの岡寺 龍蓋寺

奈良時代を代表する僧正・南都仏教の一流ブランド・義淵さんにゆかりの深い岡寺。奈良時代の僧籍にあるものはすべて義淵さんに教えを受けたとされるほどのブランド力だが、律令制度の中でしばしば僧綱の乱れを指摘され、長屋王らとも対立を深めていたといわれていて晩年は心休まることはなかったと聞く。義淵と良弁とのつながりもそこはかとなくはあるのだが、この20年は、幾度も前を通りながらも、飛鳥で解明すべき案件を多々抱えていた私は、一度も立ち寄ることはなかった。 今回うん十年ぶりの岡寺詣で。炎暑の昼下がり、到着したのは良いけれど、教えられたドリンクの自動販売機は故障で、渇ききった体のまま、取り急ぎ苑内をくまなく散策。目下の売りは日本最大、最古の如意輪観音塑像。 僕の趣味から言えば、観音像は威圧的でないものを第一とすべしで、最古の塑像ということを勘案しても、僕のイコノロジー中でのランクは低い。 奈良・京都は、いたるところにおびただしい数の石仏があり、こうして堀り起こされては、寄せ集められている。私には、この救いがたい民草の、救われたいとする一途な思いの結晶の石仏になぜか哀れを感じてしまう。岡寺の御本尊より、なぜかこちらのような石仏に心惹かれてしまうのだ。 しかし、なんといってもこの寺の存在理由は、龍蓋寺の名の通り義淵僧正が近辺の農地を荒らす悪龍を法力によってこの小池に封じ込め、大石で蓋をしたことに由来する。 今回、私が興味を抱いたのは、ここから少し登ったところにある奥の院の石窟だ。 小暗き石窟の奥に仏がほんのり浮かび上がる様は、来し方の暑熱を忘れるほどのものであった。 さて、もうひとつの名物はこのオシャレな三重塔。ここからの明日香京の眺めは抜群でした。僕にとって寺院詣での楽しみは鐘楼撞きにあるのだが、ここは何度でもOK。十分撞いて留飲を下げてから、お礼に岡寺の線香2種を購入してきた。 飛鳥でもこの寺は抜群に集客力があり、それも私の足を遠ざけてきた理由の一つだが、今回はそうも言っていられなく訪ねてきた。またいつかか人気のないときにふらっと訪ねてみよう。

2020年09月12日

コメント(0)

-

朝の雑踏で出会ったセスジスズメ

朝のラッシュアワーの私鉄電車のプラットホームへ続く階段中ほどに。「よく踏まれもせずに生きていましたね」と声を掛けました。セスジスズメ Theretra ordenlandiae出会ったのは6cm強でしたが、大きいのは8cmにもなります。園芸家の大敵ヤブガラシなどを食草として育つので街中でもよく見かけることができます。翅に明瞭な褐色帯があり、腹部に明瞭な白色の線が走るため比較的わかりやすいスズメガ科の中~大型のモスラくんです。

2020年09月11日

コメント(0)

-

甘樫の丘のヤブミョウガ

甘樫の丘ではヤブミョウガが最盛期を迎えていて、壮観だった。 葉の形がミョウガに似ていることからの命名だが、独特の香りをもち我々が好むミョウガとは別ものである。地下茎で繁殖するらしく、瞬く間にその地を占有するが、果実でも繁殖し、すでに青い実をつけ始めていた。白い花が白い果実となり、やがてうすみどりから青い果実に変遷する様が見てとれる。 ようやく傾きはじめた白日のもと、この花々でみたされた甘樫の丘から眺める大和盆地は正に古代の人たちにとっては青垣に囲まれた桃源郷に写ったことであろう。 色づき始めた稲田の中に大和三山が点在し、平安京とは全く異なる都の風景が広がっている。

2020年09月10日

コメント(0)

-

益田の岩船ふたたび

長崎原爆投下のメモリアル・ディの8月9日。益田の岩船を訪ねてきました。岩船手前の住宅地の交差点で投下時刻になったため、信号待ちのまま、一同黙祷を捧げました。交差点のあちらこちらで、信号待ちの幾たりかの、合掌している姿に接しました。 今回は、2週間炎天続きのままの飛鳥。岩船のある小丘には、ハラタケ以外にはきのこは姿をひそめていましたが、やはり訪ねてみると心騒ぎます。

2020年09月09日

コメント(0)

-

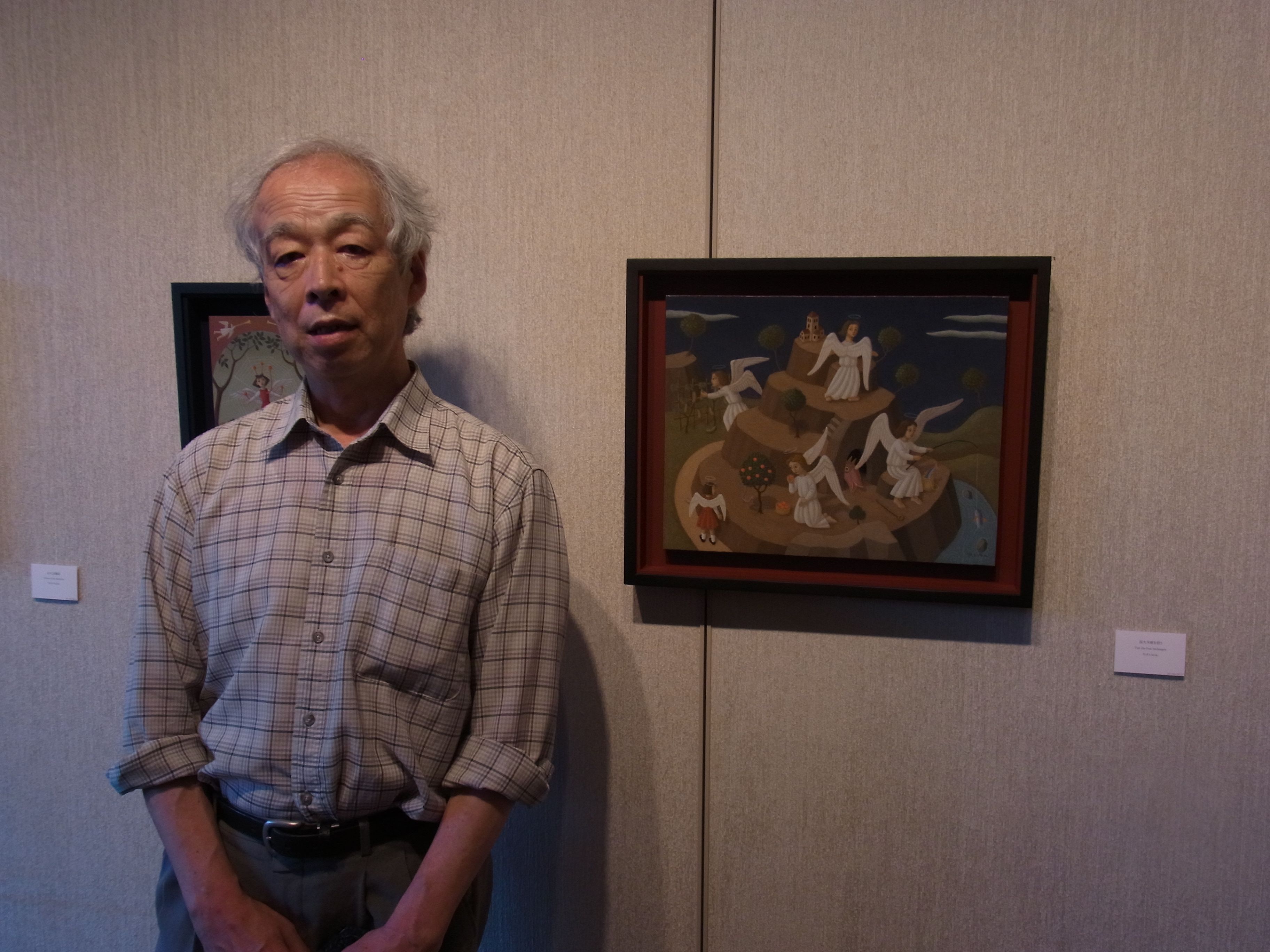

大竹茂夫「私の天使は」展 9月5日~19日

長年住み慣れた京都西山のアトリエを引き払って、神戸の古巣にアトリエを移した大竹茂夫さんの移転後初めての個展の知らせが届き仕事の後、その足で京都まで飛んで行ってきた。今回のテーマは、「わたしの天使は」。地下鉄・東西線「京都市役所前駅」降りてすぐの藏丘洞画廊、初日の夕刻。なつかしい顔がそこにはあってまずはホッとしました。そして、今回は私の期待していた通りの画風の小品がずらり並んでおり、画廊内を行きつ戻りつ食い入るように見てきた。次号「月のしずく」30号に掲載するので詳しいことはそこで。

2020年09月07日

コメント(0)

-

酷暑にもめげないきのこたち

温帯モンスーンの列島は、地球温暖化の影響で亜熱帯気候になりはじめたかに見える。呼吸困難になるほどの暑気に日中は覆われているように思われてくる。そんな中で、マツオウジは見事な艶を帯びてムッとする温室化した森の中で私たちを歓迎してくれた。目を転ずれば、キクバナイグチが、こちらはやや暑さに辟易したような感じでお出迎え。しかし、この暑さの夏も昨日あたりからは台風9,10号の影響で姿をくらまし、成層圏まで幾層にもさまざまな雲が折り重なる典型的な秋空が頭上を覆い始めた。我が町では2日前、ようやく虫の音が響き始め、街全体が、いやがおうでも秋色に変わりつつある。またしても夏らしい夏とてなく秋に突入。淋しいかぎりだ。実は、このマツオウジやキクバナイグチの本音をきくと驚くのだが、彼らは暑さにさほど強くなく、ちょっとしたパニックになっているらしい。糸状体本体は、こんなに暑くっちゃもうここでは暮らせないよと決意してきのこを作り別天地を目指す準備を始めているのだが、僕たちにはきのこしか見えないから、暑さの夏に彼らは喜んで、はしゃいでいると勘違いしている。「もっと私をしっかりと見つめてよ」彼や彼女たちはきのこを小暗き森の中できのこを打ち上げながら、そういっているのだ。きのこは総じてあべこべ生物。私たちの常識をことごとく裏切ります。それがきのこの本質であることを理解してしっかりとつき合わなけれは世なりません。彼らは目にみえる虚像。これはきのこやさん自身ですら誤解しているので致し方ないことではあるが。

2020年09月06日

コメント(0)

-

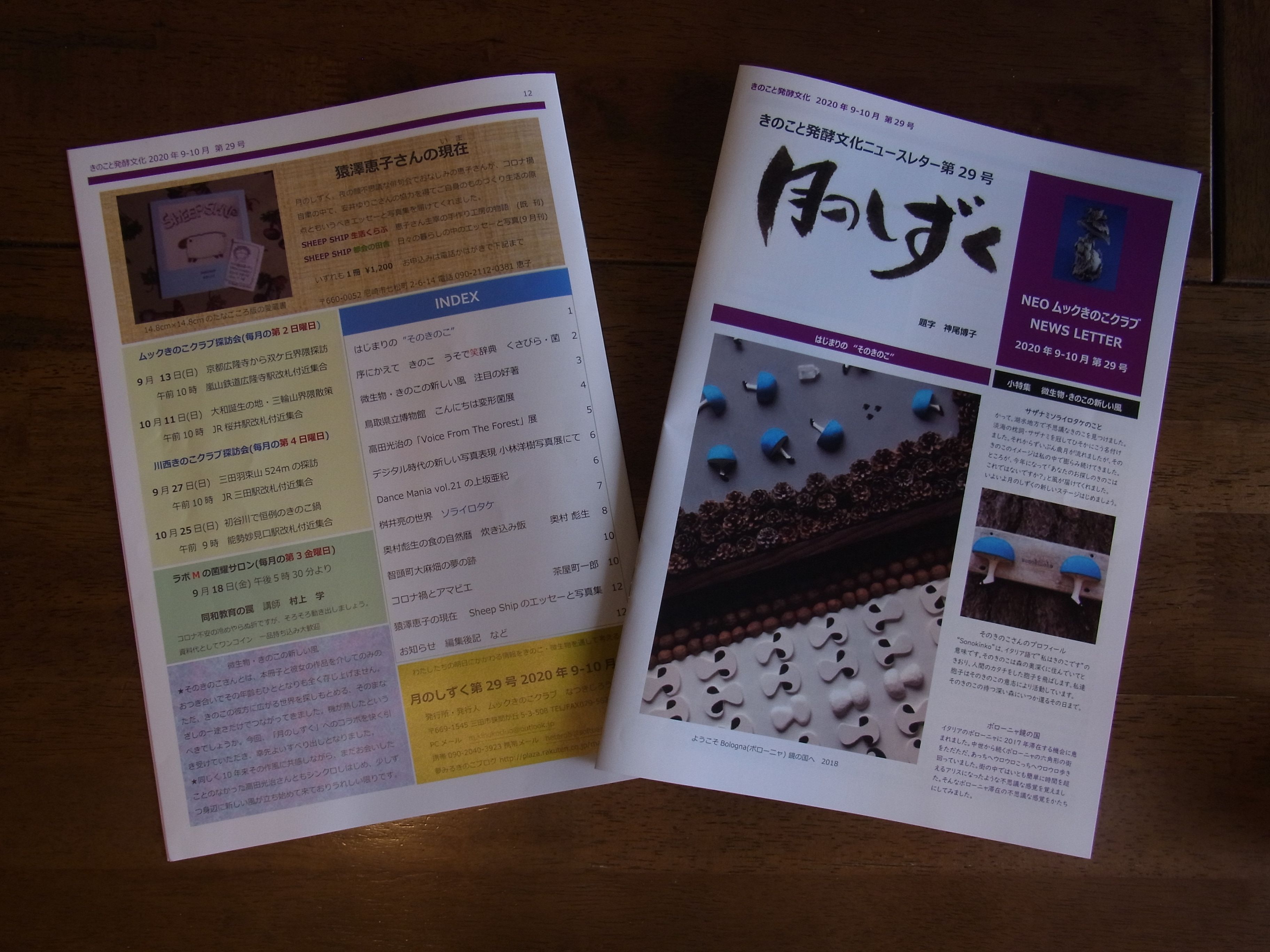

月のしずく第29号 微生物・きのこの新しい風

月のしずく第29号 9-10月号 小特集 微生物・きのこの新しい風コンテンツ巻頭 はじまりの "そのきのこ"神々と天皇の古代史 序にかえて きのこ うそで笑 辞典 くさびら 菌微生物・きのこの新しい風 注目の好著 ★現代思想社 別冊 微生物の世界 ★菌は語る 星野保鳥取県立博物館 企画展 こんにちは変形菌 & 特別展 森からの贈り物 高田光治デジタル時代の新しい写真表現 小林洋樹写真展にてDance Mania vol.21 コレオグラファー Naoki featuring 上坂亜紀桝井 亮の世界 ソライロタケ奥村彪生の食の自然暦 炊き込み飯 奥村彪生智頭町大麻畑の夢の跡茶々タイム コロナ禍とアマビエ 茶屋町一郎猿沢恵子の現在 Sheep Ship のエッセーと写真集 ムックきのこクラブの旅 9.13 葛野秦氏の原郷 太秦 広隆寺から双ヶ丘界隈探訪 10.11 大和誕生の地 三輪山界隈探訪川西きのこクラブの旅 9.27 三田羽束山のきのこ 10.25 恒例 初谷川のきのこ鍋 2020年11-12月号で第30号を迎える「月のしずく」。ネクストステージに向けて大きく旋回を始めたいと考えています。 今号からは、独特な空気感を湛えたそのきのこさんとのコラボが実現、幸先よいすべり出しとなりました。

2020年09月03日

コメント(1)

-

二百十日も過ぎ黄金の秋が足早に

農村部を月2回巡回するようになって早や2年。再びの黄金の秋。 沖縄をかすめる超大型の台風が、今日の深夜、九州をかすめるという。本日、「月のしずく」29号を発送してきた。30号よりの新たな波を予見できる内容となったかは不明であるが、あす、この秘密のブログの訪問客のためにその概要をお知らせする。それにしても、こののびやかな雲の表情が一転して嵐の様相を呈するとはにわかには信じがたい。

2020年09月01日

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1