2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2004年09月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

台風を実感した日

またしても台風が来ました。 今年はすでに2回台風で会社が休みになりましたが、今回は昨日のうちから早々と通常勤務に決定。過去2回が休んだ割には大したことなかったなという印象だったし、今回のは直撃はないし、そんなに強い台風でもないし、という判断でしょう。 で、今日になりました。 朝8時過ぎに家を出るときは、ほんのちょっと雨がちらついてる程度で風もなし。これなら楽勝やなと、いつものように傘をさして自転車で会社へ。 ちょど半分程度来たところで、だんだん雨が強くなり、傘を握る手にも力を入れる必要が出てきました。うちのオフィスは海に面してるので、会社に近づけば近づくほど、雨風が強烈になっていくのがわかります。 そして、とうとうあと1kmぐらいの地点で傘をさせなくなりました。そこからは、屋根のあるところで呼吸を整えながら、心持ち風が弱まったタイミングで、会社まで飛ばしました。 会社の前の交差点にはバス停があるんですが、バスから降りる人々も誰も傘をさせず、よろよろしながら歩いてます。 僕はびしょぬれになりながらもなんとか無事に会社にたどりついて、いざ自転車を地下駐輪場へと、坂道を降りようとして驚いた。前から吹き付ける風で、下り坂をこがないと前に進まない(^^; 結局午前中いっぱいは吹き荒れてましたが、暇さえあれば外を見てあーだこーだみんなで話してました。 まっすぐ歩けなくて、あ、あ、あ、うわ~っていう感じで、植栽の茂みにつっこんだ人。横断歩道を渡ったのに、そのまま押し戻された人。同僚の目撃談によれば、あまりの風に這って歩いてる女性もいたとか。 いや~、台風を実感した日でありました。今日こそは休みにしてほしかったぞ > 人事。 家に帰ってかみさんに聞くと、「そんなに大したことなかったよ」という返事。うーむ、苦労がわかってもらいにくい(^^; とりあえず皆無事で何よりですが、この台風は列島縦断中のようですので、進路方向にお住まいのみなさまお気をつけください。 今年は台風の上陸が新記録だそうですが、それだけ今の日本は大掃除する必要があるのかもしれませんね~、、、。

September 29, 2004

コメント(4)

-

犯罪を減らす方法についての考察(3) ~江戸の治安維持に学ぶ~

都市設計の専門家のジェイコブズという人が、安全な都市作りのための条件として、こんなことを言ってるそうです。 (1)人口密度が高いこと (2)ゾーンニングがされてないこと (3)道が細く曲がりくねっていること (4)古い建物が多く残っていること (1)については、どこかの国のきったないスラム街なんかをイメージして意外に思われる方も多いと思いますが、実は人口密度が高いということは悪いことばかりでもなくって、たとえば都市犯罪の多くが閑静な住宅地で起ってることを考えると、人が多いということは犯罪が起りにくい要素でもあるんです。 (2)については、つまりこの町は住宅地、この町は商業地、この町は工場、という具合いに、町が機能ごとに区分されていない方がいいということです。 (3)(4)はよくわかりませんが、なんか人の心がほっと落ち着くんじゃないでしょうかね~。 (1)にも(2)にも共通して言えることは、いろんな種類の人間と多く触れ合う環境の方が安全ということだと思います。多分その方が、どうやったら人とうまく調和できるか、ということをひとりでに学んでいけるんだと思います。イヤなことや困ったことがあっても、犯罪に走る前にうまく自分をコントロールする術を身につけるんでしょうね。 一例をあげると、、、僕が大学時代に東京に行ってビックリしたのが、電車のホームでみんな整然と列をなして並んでいること。福岡なんて今でもどうかするとすぐに列が崩れますが、それは福岡は人の数が少ないからだとあるとき気づきました。東京ぐらいに人が多いと、ちゃんとマナーを守ってないと成り立たないんですね。そうやって、人の多さでもまれて、自然発生的にマナーが生まれ調和にいたるというパターンがここにあると思います。 江戸の町はまぎれもなく当時世界一の人口密度で、しかも種々雑多な人々がごちゃまぜになって細い路地をはさんでオンボロ長屋に住んでるわけです。上の定義に従えば、まさしくこれは安全な都市でしょう(笑) ・・・ まだまだつづく(と思う)

September 27, 2004

コメント(0)

-

雑巾掛けしませんか?/親の働く姿を見せること

ここんとこ休日はずーっとハウスメンテモードで、ひたすら家の補修をやってます。 先週は、床の補修&ワックスがけのために、ずいぶん久しぶりにたっぷりと雑巾掛けをしました。最近は、化学雑巾と掃除機の発達で、雑巾掛けしない家も多いと聞きますが、やってみるとあれはいいですよね。 まず、普段目の届きにくい下の方の汚れがよくわかること。そして足腰の鍛錬にもいい。ヘタにスポーツジムなんぞに金を払って行くぐらいなら、家で雑巾掛けをした方がいい(笑) ある産院では、妊婦さんに雑巾掛けをノルマとして課してるところもありますから、これから妊娠・出産を考えてる方は、安産のために雑巾掛けをおすすめします。 そしてなにより、自分の手を使って家をきれいにしているという感覚がいいじゃありませんか。家でも車でも自転車でも、大事にして可愛がってあげると、イザというときにきっと守ってくれると僕は信じてるし、子供たちにもそう話してます。 常々思ってることですが、現代生活では、雑巾掛けに限らず親が労働してる姿を子供に見せることが、昔に比べてずいぶん減ってるように感じます。特に、(夫がするにしろ妻がするにしろ)家事労働ってやつを子供に見せる機会がどんどん減ってるのが、これでいいんやろか?といつも思います。 掃除は掃除機なので箒は使えない、洗濯は洗濯機あるいはクリーニングなので自分で糊付けもできない、料理はお弁当か冷凍食品かデパートの地下のお総菜だったり。最近は食器洗い機を持ってない家庭の方が少数派のようですが、いずれ自分では食器も洗えない若者たちが町にあふれることでしょう。 前にも書いたように、不便で手間のかかる非営利文化を捨てて、お金を使って解決しようというのが現代の趨勢ですので、これはしょうがないことなのかもしれません。 かつて電気もガスもなかった頃、おかあさんというのは、朝の水くみ&火おこしに始まって夜中の繕い物にいたるまで一日中ずーっと働きっぱなしで、しかも食事はいつも残り物という大変な重労働だったそうです。子供はそういう姿を間近に見て育ってるから、父親に反発する子は大勢いても、母親にたてつく子はまずいなかった、という一文を読んだことがあります。 そうした時代に戻った方がいいとは決して思いませんが、では今の方向でこのままいくでしょうか? 蛇口をひねれば水が出る、コンセントにはいつも100V、暑くなったらエアコン入れて、食事作るのが面倒くさければ外食で、近所のコンビニに行くのに車に乗って、服もちょっとくたびれたらゴミにして・・・・こんな途方もない、人類がこれまで全く経験したこともないような“異常事態”が、この先もずーっと続くと思いますか? これがずーっと続いてそれで何も問題ないのなら、それに越したことはないと思いますが、はたして、、、。 ちなみに、僕の“先読みレーダー”は、ぜいぜいあと10年くらいかな~と感じてます。 ここんとこ頭の中で響いてるコトバ・・・「脱・ライフライン」。今の僕らの生活が、食料、水、石油、電気、ガスなどがすべて滞りなく未来永劫安定供給されるという前提の上に、かろうじて成り立っている砂上の楼閣だと思うからです。 もっと生活の足腰を鍛えたい。

September 25, 2004

コメント(4)

-

お彼岸の贅沢/2世帯住宅を建てるなら

お彼岸ですね~。 そこかしこに彼岸花が咲いてます。よく見ると、あの花は中心から放射状に複数の花が配置されて構成されてるのがわかります。その配置が、上から見て5角形だったり6角形だったり7角形だったりしますが、ああいった造形は一体どうやってできたんでしょうね。 物作りをなりわいとする人間として、「創造」という作業はなんらかの「意思」なくしてはありえないことを日々実感してますが、自然の事物の造形の美しさに気付くたびに、誰が、何のためにということを考えさせられます。少なくとも偶然ではありません。 今日の我が家は、お墓参りに行って、その後ホテルのレストランで義母にお昼をご馳走になりました。松茸を含むキノコづくしのコースでいやはやなんともうまかった。特に、天然物の舞茸が絶品でした。 僕が子供の頃には、ここに書いたように、外食なんざ滅多にできなかったことを考えると、うちの子供たちは贅沢ですね~(^^; それにしても、こうして年に何回かご馳走になったり、子供服を買ってもらったりすることはもちろん、親と同居というのはやってよかったなあと最近つくづく思います。 何と言っても人の成長に欠かせない価値観の衝突を味わうのなら、幅広い世代が一緒に住むのが最も手っ取り早く、「調和」に向けてどう自分を磨いていくかを、日々の生活の中で学べます。 また経済的にも環境的にも労働力の面でも親と同居するメリットは計り知れないものがありますね。 もし親と住もうかどうしようか迷ってる人がいたら、「それはぜひそうなさい」とアドバイスしたいです。 とはいえ、やはり一緒に住む以上できるだけ気持ちよく過ごしたいですから、2世帯住宅を建てることを検討中の方のために、我が家でやってよかったなあということを2点ほどご紹介します。■台所を2つ作る ご飯の固さひとつとっても老人と子供は全然違うし、また生活の時間帯も全く違うので、食事は基本的には別で何かあれば一緒にするぐらいの方がいいと思います。 うちはこれから家を建てようという人がよく家を見にくるんですが、そういう人ほぼ全てに義母が話してることです(^^;■老人の部屋はできれば2階に よく階段の上り下りが楽なように、老人世帯を1階に持ってくるケースが多いと思いますが、うちは義母の部屋はあえて2階に作りました。1階に作ると、若者は1階に用事がなくなるとさっさと上に上がってしまったりして、そうなると親の方は取り残されたような、寂しい気分になるんではないかと考えたのです。2階にすれば、親は自分のタイミングで上にあがればいいわけですから寂しさはありません。 また、2階に作ったことにより、階段の上り下りを1日10回はするので足腰が衰えません。義母は75歳ですが、引っ越してきた当初より今の方が強いです。今では、歯医者を除けば病院も薬も一切縁のない状態で、子供としては安心でありがたいです。多分、うちで一番病気しない人ですね(^^;

September 23, 2004

コメント(6)

-

コーチング講座受講します

断食は昨日無事に終了し、軽くなった体で今日も植木の選定など肉体労働の一日でした。 普段の会社生活ではほとんど体を動かさないので、肉体労働はくたびれますけど一種爽快感がありますね。徹底的にやると、やるだけやった~という思いが、自分を強くしてくれるような気がします。 夜は、岩○屋コミュニティカレッジという地元の百貨店がやってるカルチャーセンターの「コーチング講座」の説明会に行ってきました。この前会社でちょっと受けさせられたコーチング講座が面白かったので、自分でも勉強してみようと思ったのです。 講師は、鮫島宗哉さんという元アナウンサーの57歳には見えない生き生きとした方で、コーチング歴としては今年3月に資格を取得したばかりという話でした。 面白いことに、この鮫島先生がコーチングをやってみようと思ったきっかけはこの楽天だったそうです。日記を通じて知り合った人がコーチだったとか。鮫島先生のページはココ。 「楽天で自分のページを持ってる人いますか?」と言われて、一番前に座っていた僕は思わず手を挙げてしまいました(^^; これも何かのご縁だとピーンときたので、受講することに決めました。10月からの3ヶ月、第1・3月曜日の19:00~21:00(全6回)です。福岡近郊にお住まいで興味のある方は、多分まだ大丈夫と思いますので、申し込んでみてはいかがでしょうか? 一緒にお勉強しましょう(^^) うちのかみさんもおそらく一緒に受講することになりそうです。 今日聞いた話で、ほぅーと思ったのが、Kid's Coachingの話。 福岡で子供たちを集めてそういうことをやってるコーチがいるんだそうです。 小学生に将来の夢について絵を描かせて、それを一人づつ前に出て発表させようとすると、これがなかなかできない。ところが、ペアを組ませてお互いに話をさせて、そのペアを3回くらい変えて話をさせるころになると、子供たちの目がキラキラと輝いてくるんだそうです。話すことで自分の夢のビジョンが明確になるとともに、聞いてもらえることで自信がついてくるらしく、その後でみんなの前で発表させるとバッチリだとか。 人は、聞いてもらえる環境で話をすると、自信がついたり、元気になったり、夢に向かっていく力が湧いてくるというのがコーチングの基本みたいです。 この楽天広場も、読んでくれる人がいるからこそ、書き手が元気をもらえると思います。ありがたいことです(^^) ところで今日の講義の最中、隣の教室から聞いたことある声が聞こえるなあと思ってたら、途中の「笑顔」という言葉ではっと気づきました。笑顔共和国大統領・福田純子さんでした。10年ほど前、夫婦でお世話になったんです。ここで紹介した旗は笑顔共和国の旗です。久しぶりにごあいさつしたかったんですが、隣はすぐには講義が終わらないみたいだったので、次の機会を楽しみにしましょう。

September 20, 2004

コメント(11)

-

24時間断食中・・・

昨日からずーーーっと床の補修とワックスがけやってます。 隠れたヒット商品「かくれん棒」を使ってフローリングの床のキズの穴埋めをするわけですが、これが賽の河原の石積み状態・・・やればやるほど小さなキズが目に付いてキリがありませーーん。丸二日かけてもまだ終わらない・・・。 それと、もののはずみで現在24時間断食を決行中です。 断食は、昔はよくやってましたが結婚以来始めてですね。 それで昨日の昼飯を食べてから、何も食べてません(今日の晩飯は食う予定です)。ビタミンCは一応取った方がいいらしいので、水を飲むときに「沖縄産シークワーサージュース」を水に少し混ぜて飲んでます。 食事を取らないとどうなるか、自分の体の変化を観察すると面白いんです。以下、僕の体験を書いていきましょう。○空腹感 これは最初の1、2時間で感じなくなります。体のモードが切り替わるんです。人類といわずあらゆる動物が何度も経験してきたことなので、特に異常事態ではありません。歴史的に見れば規則正しい食事の方が異常です。 よくお腹がすくとイライラするという人がいますが、あれはひょっとするとお腹がすいてもおっぱいをくれなかった母親への怒りみたいな幼児体験でもあるのかなと思ったり、、。少なくとも、僕にとっては、お腹がすくことはお腹がすいなたあという以上の意味はありません。 ○メンテナンスモード 日頃次から次へと注ぎ込まれる食べ物、特に最近は毒物満載の食べ物の処理で汲々としている内臓たちが、待ってましたとばかりに、メンテナンスモードに移行します。肝臓やら胃袋やらがよく動くし、脈動も活発です。リフレッシュしてるなあ、というしみじみとした実感があります。○感覚 さえざえとした感じがでてきます。僕の場合は特に聴覚が研ぎ澄まされる気がします。いつも耳が「空間の音」を拾ってる感じ。○力 腹が減ると力が出ない、というのも思い込みだというのがよくわかります。実際僕は昨日から働きっぱなしです。腹が減ってる時に力が出ないということは、生物界では死を意味すると思います。○体重 体重は今回は3Kgほど減りました。まあ、すぐに戻りますけど。 面白いのは、1日3食から2食に減らすと、しばらくはぐーんと下がるんですが、そのうちまた元の体重に戻るということ。これはつまり、消化吸収効率が向上するということ。より少ない食料で今の体を維持できるとしたら、その方がいいと思いませんか? 特に、これからの時代は。 人間の体はまだまだ秘めた能力を持っていると、いつも僕は思います。 ものの本によると、わずか24時間の断食でも、全部で5日かけて 1日目:2食 2日目:1食 3日目:0食 4日目:1食 5日目:2食とやって、体を慣らしながらやるのがいいそうですが、僕の場合、今やウィークデイがずーっと2食の生活なので、今回はいきなりやりました。 普段から3食腹いっぱい食べてる人が、いきなり断食やるとどうなるか・・・・これはきついです。メンテナンスモードになったときに、各臓器が内部にたまった毒素を一気に血中に放出するので、全身がものすごくだるくなったり、眠たくなったりします。僕も学生時代に最初にやった時はしんどかったです。 でも、こうやって半年に1回でもいいから臓器をリフレッシュすることで、おそらく生活習慣病などの慢性病とは一生無縁でいられると、僕は経験的に思います。実際に僕は無縁です。 お腹がすくということは、僕らに生命力を思い出させるためのありがたーいプレゼントではないでしょうか。 さて、今から植木の手入れです。 へたばってなければ夜にまた来ます。

September 19, 2004

コメント(9)

-

息子の誕生日にダイエー戦 ~直接体験が持つ選択の自由~

今日は、たまたまダイエーー西武戦のチケットをもらったので、ちょうど今日で10歳になる息子と二人で見てきました。 試合の方は、城島がいい場面で全く打てず2-6で負けました。松坂は安定してましたね。 3冠王を狙う松中はきっちり2安打して打率をキープ。隣の席に座ってたおばさんが親切にも教えてくれたところによれば、なんと僕の席の真ん前に座っていた母子連れは、松中の奥さんと子供だったらしい・・・なかなかの美人でありました。 今日は、一塁側ダッグアウトのほぼ真上の席だったので、ピッチャーの球といい打撃音といい、かなりの迫力で楽しめました。特に最初のカブレラの特大ホームランなんて、バチーン!という感じでした。 「やっぱり生で見るといいなあ~」と僕が言うと、息子がボソッと曰く 「球場全体が見えるもんね」 それを聞いてなるほどと思いました。 テレビやビデオなどの画面で見る"間接体験"との違いは、ここにあるんですね。 どこを見るかを自分で選択できる この選択の自由があるからこそ、こうした直接体験の方が、より能動的な人生を作り出していくんだろうなあと思いました。自分の意志でそれを見ている(=体験している)という感覚が得やすいからです。 そういう意味で、間接体験というのはあくまで直接体験を補う程度にとどめておきたいもんですね。 ところで、我が楽天も球団を持つことを検討しているという話がありました。 もしそれが実現したら、球団名はぜひこうしてほしい。 「楽天ダイアリーズ」もしくは「楽天ブロッグズ」 選手は、毎日日記を書くことを義務づけられたりして(爆) さてさて、明日の試合はとうとうストで中止になりましたね、、、、。

September 17, 2004

コメント(6)

-

犯罪を減らす方法についての考察(2) ~江戸の治安維持に学ぶ~

昨日の続きです。 町奉行というと、普段は遊び人の格好で事件を探索して、いざとなるともろ肌脱いで一件落着させる妙なオヤジと思ってる人もいるでしょう。少なくとも裁判官だと思ってる人は多いんじゃないでしょうか? ところが実際は、消防署長、警察庁長官、東京高裁判事に東京都知事を兼ねた激務で、とても遊び人のマネなんかやってる暇はありません(^^; しかも奉行所に持ち込まれた案件は、浴衣一枚盗んだコソ泥でも、ぜーんぶお奉行様が裁きをつけないと先の処理が進まないので、冬の夜中でもお奉行様はたたき起こされて、白州を開いて審議を行ったそうです。 一人で裁ける案件の数なんてたかがしれてますから、要はその程度の案件しか奉行所には持ち込まれなかったということです。 それじゃあいくらなんでも犯罪が少なすぎるので、奉行所に持ち込まれなかった案件はどうなったかというと、これは江戸の住民たちが、自分たちで解決したんです。 江戸という町は、町人が動かしているといっても過言ではない町で、幕府の行政組織である町奉行所には、なんと246人しか人がいないんです(今の東京都職員は軽く10万人を越えますね、、、)。昨日書いた24人のおまわりさんもこの中に含まれます。 驚くべきことに、今話題の郵政の民営化なんて当たり前だし、教育も昌平坂学問所を除けばすべて民間、時の鐘をつくのも民間人、金座・銀座の貨幣の鋳造まで民間まかせです。今の時代は昔に比べて自由だと誤解してる人がほとんどですが、どっこい江戸幕府には庶民を管理しようとする実力もその気もなかったようです。 話がそれましたが、奉行所までいかないもめ事や事件は、実は長屋の大家さんたちが処理するんです。その頃の大家さんというのは、区役所の出張所ともいうべき存在で、戸籍(人別帳といいます)作りから、長屋のもめ事の解決まで、大家さんの仕事です。 大家さん一人で解決できなければ、いくつかの町内で共同管理している自身番に行って、何人かの大家さんたちが集まって解決します。それででもダメなら、その上にいる町名主の玄関先で白州が開かれて、そこで裁きがつけられるという仕組みになってたそうです。 これぜーんぶ一切の税金を使わずに、すべてボランティアで事が進めらところが、現代では考えられないところ。 どうも僕らのご先祖様は、現代のようにお上に頼るという発想はあんまりなくって、自分たちのことなんだから自分たちでやるのは当たり前じゃん、という感覚だったようです。 問題が発生してもそれを解決するのは自分たちだ、となれば、必然的に問題が起きないように工夫していくのは当然でしょう。 今は事件が起きても、それを解決するのは自分たちではなく警察や裁判所や小泉首相であって、「そのために高い税金を払ってるんだから!」と思ってますから、自分たちでそういうことが起きない仕組みを考えていこうというところまでは、なかなか踏み込めませんね。 次回は、江戸の庶民が意図してそうやったかどうかわかりませんが、結果的に極めて犯罪のおきにくい洗練された都市になっていたという話を書こうかと思います。

September 15, 2004

コメント(2)

-

犯罪を減らす方法についての考察 ~江戸の治安維持に学ぶ~

「最近、殺人事件が多いんですよ」 僕がほとんどテレビを見ないことを知ってる同僚が教えてくれました。なんでも、立て続けに3,4件起こってるとか。ひたひたひたと、犯罪大国への道のりを着実に歩んでる感じがして悲しくなりますね~。 それでもまだアメリカなんぞに比べれば、けた違いに治安はいい方ですが、その元はといえば、やはり江戸時代の治安の良さの“貯金”ではないかと思います。 江戸という町は、当時世界最大の100万都市ですが、犯罪は少なかったんです。 時代劇では毎週誰かが死んでますけど、殺人なんて年に数件あるかないかだったそうです。 さすが封建時代、お上の圧力で犯罪を押さえ込んだんだろうと思いきや、さにあらず。町の平和を守るおまわりさんである“定廻り同心”の数は、江戸市中全部合わせてなんと24人! とてものことに、厳重な取り締まりなんか望むべくもありません。 #ちなみに、岡っ引きというのは同心が雇ってるアルバイトに過ぎず、銭形平次にしろ人形佐七にしろ別の本業があって、むしろ町内の情報屋という方が近いそうです。どうかすると、何か問題を起こした店に乗り込んで、うまく話をつけてやるからといって金品をせびったりするゴロツキ同然のやつもいて、岡っ引き禁止令というのが何度も出されています どうしてそれだけの少人数で町の治安が維持できたのか、、、to be continued.

September 14, 2004

コメント(2)

-

9・11テロ番組/スイングとストライクゾーンそして神様/偶然の出会い

いつもながら週末はあっと間に過ぎていきますね~。 ずーっと週末ならいいのに、、、。 福岡在住のマイナーなギャグ漫画家・安永航一郎の名作『県立地球防衛軍』に、“お正月仮面”という、一年中をお正月にしてしまう怪人が出てきますが、週末仮面はおらんかな~(笑) 昨夜、たけしの番組で9・11テロを扱った番組をやってて、ビデオに取ってたのを今日見ました。以前もこんなこと書いたし7割くらいは知ってる話でしたが、問題はこうした情報がどうして表に出てきたのかということです。こうした情報が漏れても構わない、あるいは漏れた方が好ましいという情勢になってきたのでは、という気がします。 大統領選も近づいたことだし、ひょっとするとブッシュ氏が余りにも戦争屋のイメージが定着したので、一気に全面的に悪役にしたててケリー氏を大統領にする腹積もりなのかな、とか。 でもケリー氏もブッシュ氏も、実はSkull & bones(ドクロと骨:つまり海賊船のマークです) というエール大学のエリートで構成される、極めて秘教的要素の強い集団の同じ仲間なんです。たとえケリー氏が当選したとしても、所詮は首のすげかえなんですよね~。 興味がある人は調べると結構出てきます。たとえばここ---- 今日は、子供たちと上靴を買いに行った帰りに、近所のバッティングセンターに行きました。前回息子と来たときは、息子は8割方空振りで、前に飛んだのは数本という状態でしたが、今日は少なくともよく当たる!わずか数ヶ月でも成長するもんだなあと思いました。 息子が打つのを見ながら、つらつら考えました。 「もしちゃんとヒットなりホームランを打ちたいのなら、 来る玉に合わせてスイングを変える必要がある!」 いつも自分の打ちやすいところに来ると信じて、同じスイングを繰り返していたんでは、空振りか凡打にしかなりません。 自分は凡打でも構わないし、三振してもいいやと思えば、好き勝手振り回していればいいんですが、きっちりミートして自分の望む結果を安定して得ようと思えば、ボールに合わせて自分の出すバットをコントロールしてやる必要があります。 言ってる意味わかりますよね? 世の中には、変な人がいっぱいいます。特に最近は増えてきました。いつもど真ん中の打ちやすいボールを投げてくれるわけではありません。どちらかといえばノーコンピッチャーも多く、時には自分の胸元をえぐるようなボールも飛んでくるでしょう。 そんなピッチャーと対峙したときどうするか? ここで大切なのは野球と同じですね。自分のストライクゾーンを意識することと、その状況に合わせた最適なスイングをすること。大きくはずれたボールは見逃した方がいいし、場合によっては振り回すよりもバントの方が効果的かもしれません。 もし近々誰かと口論するとか、上司から妙な仕事(=変化球)を押し付けらそうになったり、というような場面があったら、自分で実況中継しながらやると面白いと思います。 「1球目大きく外れてボール」 「2球目ためらいがちにバットを出してファウル」 「3級目思い切って踏み込んで打ってクリーンヒット!」(笑) 世の中のあらゆる側面に神が宿っているといいますが、それに気づくも気づかないも自分次第っと♪---- さて、先日ここの掲示板に書き込みしてくれたナチュラーママさんという方がいて、そちらの日記にごあいさつにうかがったところ、「ライア」だの「シュタイナー」だの「自然育児友の会」といった見慣れた単語が散りばめてあって、家族構成やプロフィールからみて、もしやと思い聞いてみました。そしたらなんのことはない、やはりうちのかみさんのお友達でした(笑) もちろん我が家にも何度も来られたことがあって、僕もよく知ってる人でした。 3人の子持ちでありながら、それを言い訳にすることなく、むしろ糧として何事にも前向きに取り組む歩くバイタリティともいうべき人です。うちのかみさんは昨日丁度、最近会ってないわね~と考えていたそうです。そうしたらこういう場所で再開するとは、、、これもご縁ですね~。 特に小さなお子さんをお持ちの方、またはこれから妊娠・出産を考えておられる方は、非常に参考になりますので、ぜひのぞいてみてください。(^^)

September 12, 2004

コメント(4)

-

野道の復活

時間がないので15分で書けること・・・うーーん !! あるサイトをみてたら「野道」という文字があったんですが、一瞬なんと読むのかわからなくて「のみち」と出てくるまでに数秒を要しました。 考えてみれば、「♪おーてーて、つーないで」の歌以外では、ほとんど口に出すことのない言葉ですね。 それでも僕らの世代はまだ、「のみち」と聞くといろんな情景を思い浮かべられるのは、野道がたくさんあったからです。子供の頃にたくさん野道を歩いたからです。 当時は、舗装道路なんてバス通りだけだったし(しかも滅多に車は通らない)、田んぼや畑もたくさんあったので、いたるところ野道だらけでした。 いいですよね~、野道。 交通事故の心配なんか一切なくって、ころんでもせいぜいスリ傷で済むし、道端の名もない草花が風に揺れ、蛙やバッタやコオロギたちもいっぱいいたし、夏の照り返しも大したことないし、、、、。 現代の道にはない、圧倒的な安心感がそこにあったように思います。 ひるがえって、たとえばうちの子供たちは、野道という言葉から連想する道は、ほとんど皆無だろうと思います。野道なんて田舎の行楽地に行かないと味わえないんですから。 戦後の日本は、コンクリートとアスファルトで国土を埋め尽くすことが進歩だと信じて、がむしゃらに邁進してきましたが、そうして得た便利さの代償として失ったものの大きさに、今多くの人が気づき始めてると思います。 これからは、「野道や広っぱ(公園ではない!)を売りにした町づくり」なんてのが流行るといいなあ・・・

September 9, 2004

コメント(4)

-

場の共有という奇跡

※最近の楽天は、夜になると「アクセスが集中してます」が頻発してなかなかつながりませんね(^^; 頼むから、もっとサーバーを増強して欲しい・・・ 今日の福岡は、台風一過でいい天気でした。 子供の頃、「たいふういっか」と聞くと、どんな一家なんだろうといつも不思議でした(笑) 僕は、福岡市を流れる樋井川という川沿いの道を、自転車に乗ってのんびり四方の景色を眺めながら会社に向かうんですが、数日前、その川にもう鴨たちが渡ってきてるのを発見しました。 こちらはつい最近までプールに行ってたし、ようやく暑い季節が終わったなあという感じなので、少々ビックリしました。鴨がどこから飛んできてるのかは知りませんが、彼らのふるさとである北の大地はもう冬が近づいてエサがなくなりつつあるのかなと遠い異国の空に思いを馳せました。 鴨でも人でも、夫婦でも同僚でも、そこにいるのは、そこにいるだけの何らかの事情があってそうしてるわけで、その事情は他人には容易にうかがい知れないものです。少なくとも、相手の事情を100%理解することは不可能です。 だからせめて、まずは同じ場を共有しているんだということを深く意識したいと思うんです。この広い世界の無限の時間の中で、それがどれほど奇跡的なことかということを。 この前の週末、「教育を考える会」というのが、小学校の有志の先生たちの主催で行われて、うちのかみさんが行って来ました。 先生たちにとっては、教育にかける自分たちの思いや、日頃なかなか口に出せない苦悩などを話す場であり、お母さん方もまあそれなりに話ができたようです。もちろん、教育なんてたかが一回の会合で結論や方向性が見えてくるわけではないので、こうした話し合いの場を続けていくことが大事かなと思いました。 もっといえば、そうした場を共有したいという先生や父兄の思い、これを高めていきたいですね。

September 8, 2004

コメント(4)

-

野分の日に

悲しいことに、「のわけ」と打ち込んで変換しても「野分」が出てこなかった・・・この日本語IMEの作者は、枕草子を読んでないのか? 清少納言は、台風の翌日の荒れた様子にも「もののあはれ」を感じたわけですが、現代はビニール袋やら空き缶やらがゴロゴロころがってたりして、あはれというより哀れですな(笑) こちらの台風は、予想通りほぼ直撃だったと思いますが、被害らしい被害もなく、無事に通り過ぎてくれました。南九州や四国の方では、よく浸水だの崖崩れだのとニュースが流れますが、福岡は地震も滅多にないし、天災が少なくて住みやすい町だなあといつも思います。 ただ今回は、中庭のハナミズキが強風でかなり揺れていたので、慌ててパンツ一丁で飛び出して突っかい棒をしてやりました。わずか数分の作業でも、雨風にあおられて寒いのなんの! サバイバル用品として、毛布とカロリーの高い食物は必須だなと思った次第です。 今年はまだまだ台風が来るかもしれませんので、皆さんお気をつけて。 まあそれだけ、日本中のよどんだ空気を吹き飛ばしてくれてるのかもしれません(^^)

September 7, 2004

コメント(2)

-

再び台風接近中/方針転換

再び台風接近中の福岡です。 今度はかなりドンピシャの直撃コースで、小さな予報円の中に福岡市が入っとります。学校も会社も早々と休みが決定しました。休みになるのはいいけど、土曜日に振替出勤になるのはしんどいなあ・・・ 今は昔ほど台風も怖くないという話をこの前書きましたが、どっこいそうではなくて、農家の方々はやっぱり大変なんですね~。うちがいつもお米を買ってる秋田の農家も、台風が巻き上げた海水による塩害が出始めてるらしい・・・。 そういえば、二百十日って今頃ですね。 さて、最近滞り気味の日記更新ですが、少々方針を変更しようと思います。 僕の場合、自分が書いたものはすべて”作品”と呼べるくらいのつもりで大切に書いているので、日記一本書くのにもかなりのエネルギーと時間を費やしています。論理展開に矛盾がないように、言いたいことが誤解なく伝わるように、できれば風雅な表現もまじえながら、推敲に推敲を重ねてやっと仕上げてるのが実態です。(それだけやってあの程度か、なんて言っちゃダメ!・・笑) 必然的に、話がうまくまとまるまでは中々書き始めることができず、特に他に色んな仕事を抱えてるときは、どうしても日記の間隔が空いてしまいます。このままだと創作意欲が減退する一方ですので、考えを改めて、今度は「自分の中から出てきたものそのまんまを書く」ようにしようと思います。 荒削りな考えや思いを、優しくオブラートに包みこむかのごとく、うまく表現するテクニックについては、各種メーリングリストや日記を通じてだいぶ勉強させてもらいました。これからは、自然に口をついて出てきた言葉が、特に推敲をせずともそのまま自分の望む表現になってる状態に持っていきたいと思ってるんです。 そのためには、できるだけ速く書くこと。そして速く書くためには、自分の理性でこねくりまわすんじゃなくて、できるだけ神様とつながって、自分が伝線あるいは導管として書くことを心がけようと思います。実際、意識レベルの高い人の話ってのは、まったくよどみがなくって、心にしみるように伝わってきますよね。頭で作ったものとはわけが違います。 最初は、速読と同じでスピード勝負で書いていきますので、わけのわからない話がランダムに並ぶだけになるかもしれませんが、よろしくおつきあいのほどお願いいたしますm(__)m

September 6, 2004

コメント(6)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- まるひろさんのバレンタインデー始ま…

- (2025-11-23 13:05:56)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- \非売品プレゼント/ ミキハウス 福…

- (2025-11-22 06:43:58)

-

-

-

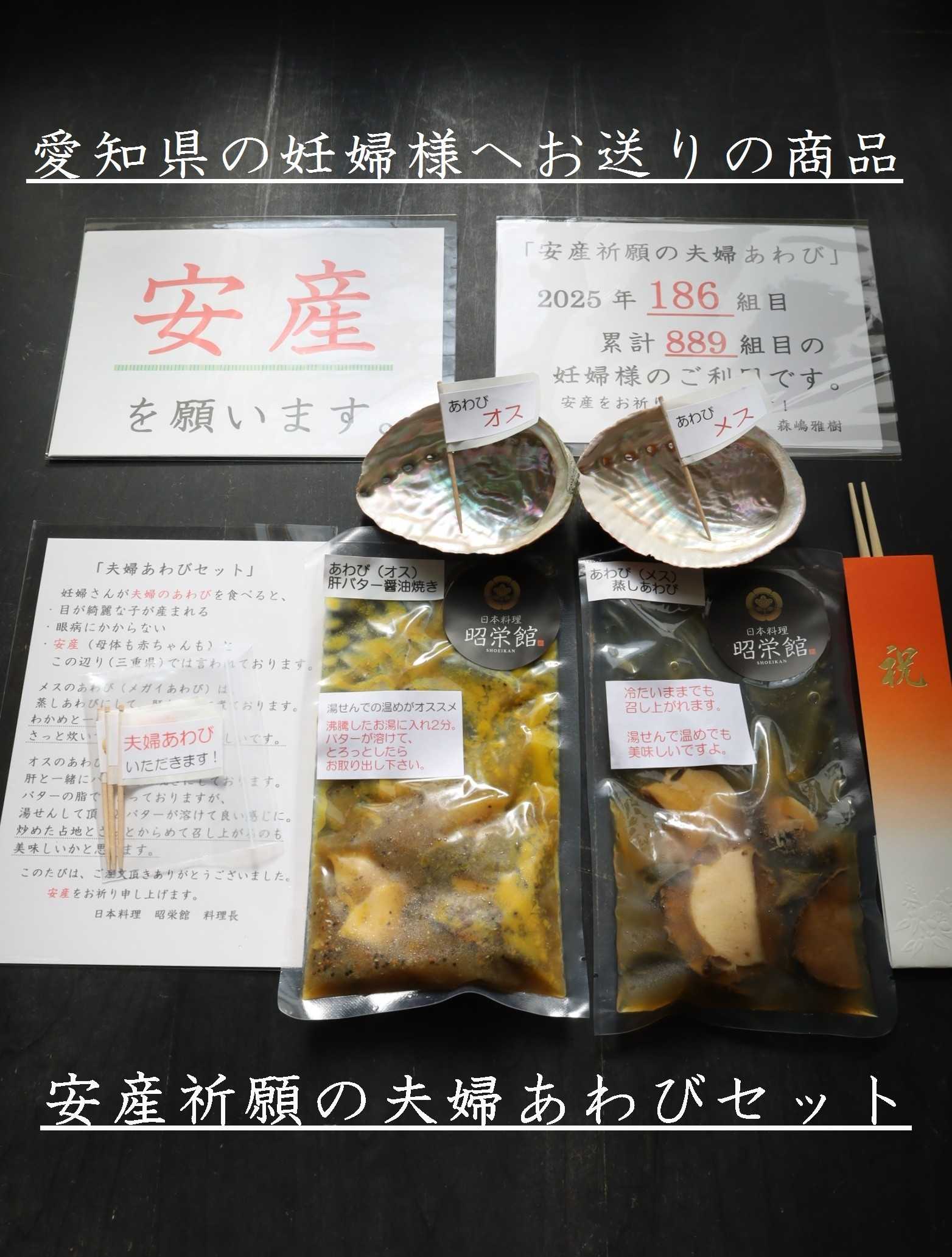

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-