2015年09月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

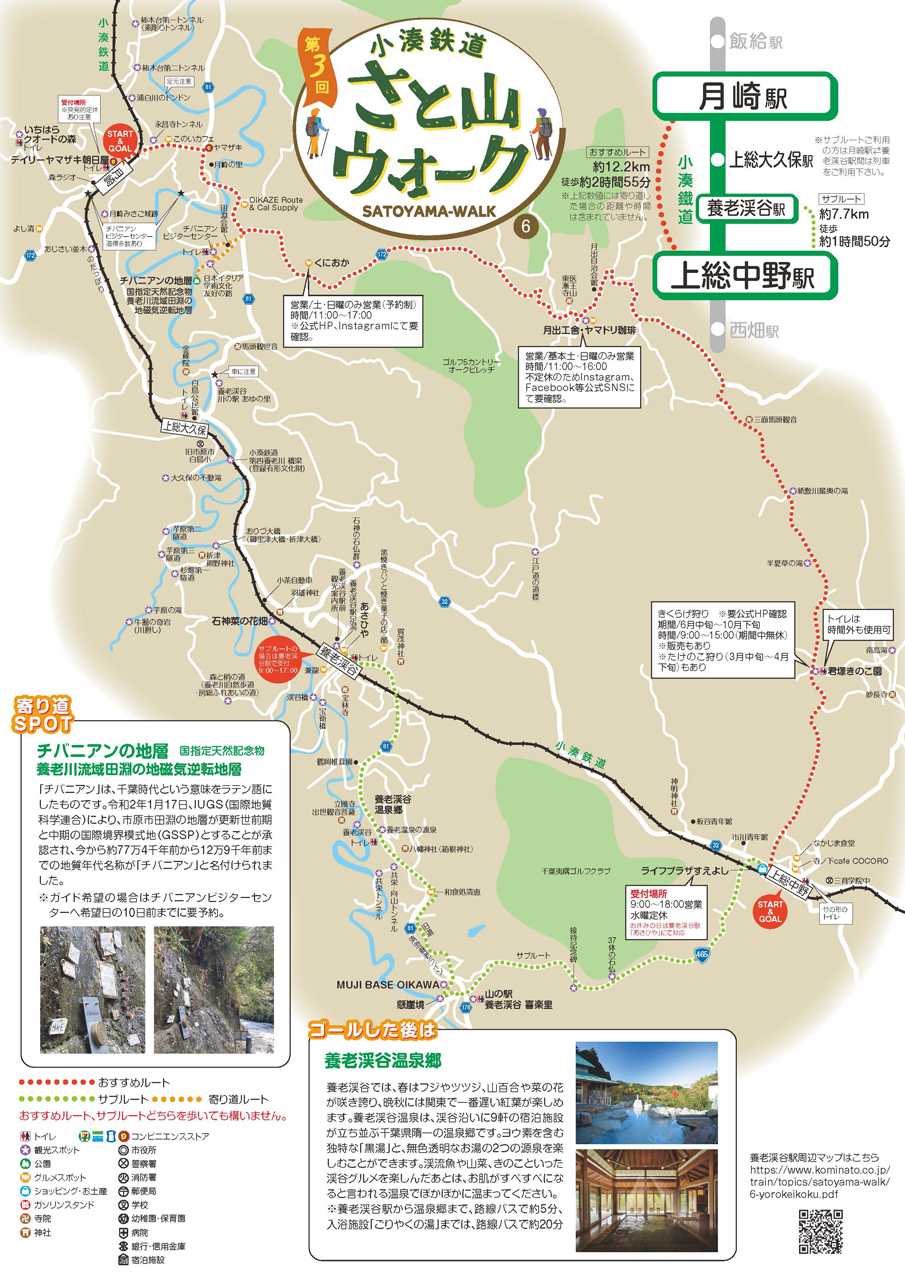

今年の十五夜~満月の写真

9月27日、とある山頂に近い展望台より、十五夜を迎える夕日を映したのが冒頭の画像。夕暮れの山岳を尾根伝いに歩いていて、ふと東方に目をやると十五夜お月様のお出ましだった。展望台の駐車場から少し降りたところで何と!ウサギに遭遇・・・シャッターチャンス\(^o^)/「月に兎」とは・・・まさしく日本的なる風情・・・と感じつつ、美しく映える朧月を堪能した。翌28日の満月を待機中、夕日に染まった西空一面に広がる鱗雲の華やかさに目を奪われる。とある河口にて、いよいよ対岸の雲間から満月のお出まし・・・やはり大きな存在感・・・。たまに雲間から姿を見せるフルムーンは、その月光を徐々に海面に照らし始めていた。満を持して現れた・・・これぞスーパームーンの輝きである。水面に映る月光も実に輝かしい。

2015年09月29日

-

「甑島」の周遊写真集(1)

今月の9月11日から13日にかけての二泊三日、鹿児島県の西海に浮かぶ「甑島(こしきじま)」を、二人の知人とともに三人で周遊する機会を得た。その日本の景観とは思えない風光明媚な景色を披露できたらということで、今回より数回に分けて現地で写した映像の数々を公開しようと思う。11日の昼頃、フェリーに車を載せて上甑島の里港に到着した私たちは、まず甑島特産の魚「きびなご」を使用した料理「きびなご丼定食」(事前予約が必要)に舌鼓。これが実に美味かった!そして地場産の海の幸を堪能した私たちは、その足で中甑港発の「観光船かのこ」に乗ってクルージングを楽しんだ。まず冒頭の画像は、下甑島で最大級の景観を誇る「鹿島断崖」を撮影したもので、約200mの断崖絶壁に圧倒されつつ、列島を貫く中央構造線の最西端に位置する甑島の、波打つ地質構造が発する「ひびき」を体感することができた。以下に連続する画像は、この「甑島断崖クルーズ」で撮影した下甑島の、醍醐味にあふれる断崖や奇岩等である。

2015年09月26日

-

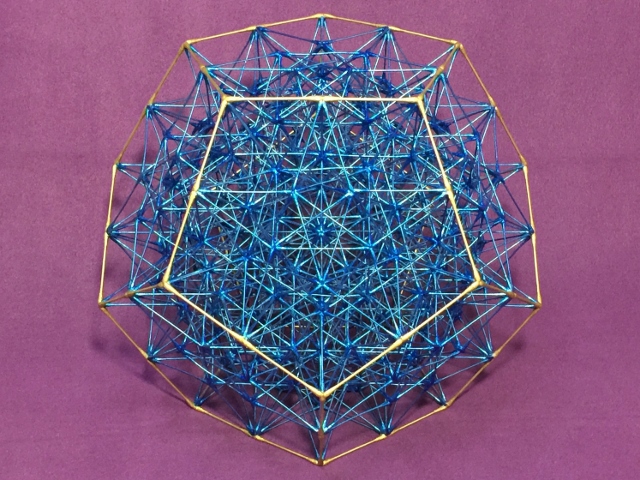

『 空即是色 』の象徴

あれから何年を経ただろう・・・かつて「龍神まつり」の御縁で、ある禅寺に奉納させていただいた造形があった。つい先日お寺を訪ねた際に、その造形が少し崩れかけていたので自宅に持ち帰り、これを修繕することになった。おそらく参詣された多くの方々が手にされたのであろう・・・造形の外側の枠組みについては、素材が素材だけに傷んでいたのだが、その内部構造に関しては問題なく不動の安定性を保っていたのは、制作者として嬉しかった。そこで冒頭の画像は、数日をかけて修繕が完了した際に、その美しく蘇った造形を撮影したものだ。全体としては「正12面体」の軸線構成による構造体であり、かねてより「正12面体」については、密教の伝える「五大(地・水・火・風・空)」の中の『 空(くう)』を意味する立体だと、自分なりに認識してきた。それが不思議なことと言うべきか、上記の『空』にも連関してであろう、この造形を修繕する過程で私の心中に『 空即是色 』(くうそくぜしき)と浮かんできたことから、そのままこの造形の題号として詠うことにした次第である。今の私なりの感覚だと、この『 空即是色 』の「空」とは「意識(心)」、そして「色」は「物質(物)」のことであり、一般的に「意識(空)」と「物質(色)」は別のものであって相反するもののように思われがちだが、本来は「表裏一体」であり元々「ひとつ」という意味合いなのだと思う。※関連記事・・・「正12面体の普遍的構造」⇒ リンク※関連記事・・・[ 12 ]の解読!? ⇒ リンク※関連記事・・・「正12面体の宇宙論」⇒ リンク

2015年09月07日

-

「矢岳巨石群」を訪ねて(熊本県天草)

先月の8月15日からは何かと忙しく、久しぶりの再会や新たな出会いが続くなかで、九州は熊本の阿蘇方面に二度行く機会があった。その阿蘇周遊の過程で訪ねたのが、熊本県上天草市の白嶽森林公園にある「矢岳巨石群」だった。その巨石群の中でも最大と思われる、長さ13m、幅6m、厚さ2.5mの巨石を映したものが上の画像である。これがドルメン(支石墓)だとすれば、世界最大級のものとなるそうだ。その眼前に横たわる巨大な岩塊に圧倒されつつ思い出したのは、佐賀県にある「巨石パーク」の[蛙岩](⇒リンク)で、何故かその双方の磐座が同様の大きさに思えてきて・・・この熊本県と佐賀県の巨石群は、同じ種族(海洋民族系)が成形したのかもしれない・・・という直感が走ったことを憶えている。さて上の画像は、天井が全体として平らに加工されたと感じる巨石(一枚岩)の、その下方に広がる空間を撮影したものだ。その深淵なる気配に、しばし我を忘れて佇む自分がいた。次にこの画像は、この巨石の上方に登って遠方の山並や海岸を映したもので、その風光明媚な景色もさることながら、おそらく古代人にとってこの地点は、年間の天体運行を観測する起点の一つであり、祭りの場でもあったことが伺えて、自ずと神妙な心地になるのだった。現地を訪れた時は曇り空だったが、この巨石から約20分ほど登って白嶽山(標高373m)の山頂に辿り着いた途端に本降りの雨となったため、現地にある他のストーンサークル等の磐座群の散策は、次回探訪の楽しみとして残しておくことにした。そして最後となる下の画像は、この巨石の前にあった立て看板の解説文を撮影したものである。それは「たまたま」というより「必然的なお導き」と感じたのだが、現地散策の直前にお会いすることになった「白嶽森林公園キャンプ場」(⇒リンク)の管理人さんに、この矢岳巨石群の全体像を分かりやすく説明していただく機会を得た。その管理人さんの話では、各地に点在する磐座群の側には、計七枚もの詳しい解説板が設置してあるそうで、今月中旬に予定している再訪が、俄然楽しみになってきた今日この頃である。

2015年09月02日

全4件 (4件中 1-4件目)

1