2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2015年06月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

ザルツブルク音楽祭2015のプログラムと24年前の写真。

http://www.salzburgerfestspiele.at/http://www.royalroad.jp/live/hall/salz2015_1.aspザルツブルク音楽祭2015年のURL 上がオフィシャルなPDF. 下が日本語版。かつてお世話になった旅行会社のもの。ピアノだけでみれば、こんな感じ。 よく秋の来日公演とまったく同じプログラムだったりするので、気にしてみていることが多いです。 8/1 ソコロフ曲目:バッハ/パルティータ 第1番 ベートーヴェン/ピアノソナタ第7番 他8/9 ポリーニ曲目:ベートーヴェン/ピアノソナタ第17番、23番、24番 シェーンベルク/3つのピアノ曲、6つの小さなピアノ曲8/17 ヴォロドス曲名:ブラームス 弦楽六重奏曲第1番 ピアノ編曲版 Op.18 8つのピアノ小品 Op.76 シューベルト ピアノソナタ 第21番8/21 内田光子曲目:シューベルト/4つの即興曲 ベートーヴェン/ディアベリのワルツの主題による33の変奏曲 ●古い音楽祭のオフィシャルプログラムの写真がでてきました。1991年。モーツァルトイヤーの年。早24年経ってしまいました。この年も、ポリーニはこの年もピアノを弾いていました。 毎年の音楽祭とはいえ、すごいことです。ベルリンフィルの指揮者は、カラヤンからアバドに変わったばかりでした。ブレンデルとのブラームスピアノ協奏曲2番は、このときの強烈な印象から抜けません。ペライアのモーツァルトのピアノ協奏曲20番は、現地ではじめて聴いたプログラムでドライな演奏がかえって新鮮でした。小澤征爾は、ボストン交響楽団でベートーヴェンの8番でした。ツアーのなかに紛れ込んでいた音楽評論家と知り合いになれたおかげで、楽屋まで押しかけることができました。オペラはモーツァルトばかりで、フィガロはハイティンク、ドンジョバンニはムーティ、魔笛はショルティが指揮者でした。最初で最後とおもっていたものが、すっかりはまってしまうきっかけになった年でもありました。カラヤンのお墓詣りに行ったり、サウンドオブミュージックのバスツアー、ザルツカンマーグートの湖のある近郊へ行ったり、それなりのところへも行きました。ミラベル庭園は毎日お散歩してコンサート会場に行くのが楽しみでした。ユーロという通貨はまだ世の中には存在していなくて、オーストリア・シリング、ドイツマルクが、このときのおもな通貨。1マルク80円くらいで、1シリングは12円くらいで、10000円で両替したら850シリングくらいでした。クララシューマンの100マルク紙幣をここで知ったのは貴重でした。 ザルツブルク祝祭大劇場とフィルゼンライトシューレのとなりにあるカラヤンプラッツ。馬車のにおいが思い出されます。BGM: ベートーヴェン チェロソナタ 第4番 ハ長調 Op.102-1https://www.youtube.com/watch?v=rRoogaNKMuQ

June 30, 2015

コメント(0)

-

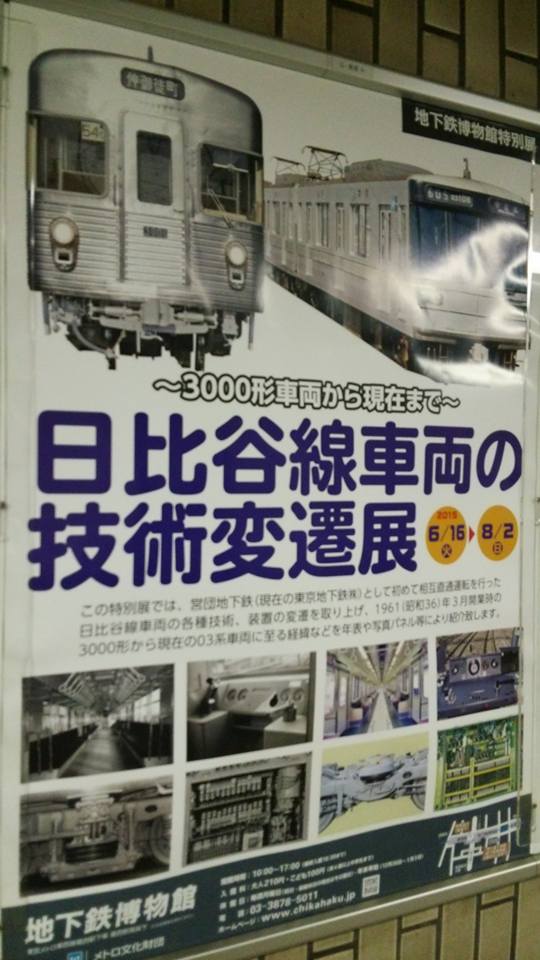

地下鉄と暁。

いったん会社から自宅に戻って、ピアノレッスンへ行く途中、乗り替えの駅で興味のあるポスターでした。こどものころは大阪市民だったので、碁盤の目のような路線図が当然だとおもっていたのですが、就職して上京して、当時の営団地下鉄の路線図を見て、面食らったのは、はっきりと覚えています。それから赤坂見附から長い乗換だとおもって、ものすごく歩かされたら永田町という駅に名前がかわっていて、これも面食らったこと、はっきり覚えています。昭和のおわりごろのころです。 それでも路線図は、いまよりはるかにシンプルでした。半蔵門線は半蔵門が終点、有楽町線は新富町が終点。 日頃お世話になっている豊洲駅も水天宮前も駅すらない時代だったことは、こういうものを見て思い出します。 会社に入った年は、サントリーホールがオープンした年。休憩時間にお酒を飲めるホールは、このあたりから。いまあたりまえにあるものは、時間をかけてようやくできたものも、結構あり、 多くのものを恩恵にあずかっていたりします。今の方が絶対恵まれているといい時代であると思うことにしています。●地下鉄のポスターを見て、乗ったことのある都市を、思い出してみました。札幌、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、博多パリ、ローマ、ロンドン、ミラノ、ミュンヘン、ベルリン、フランクフルト、ハンブルク、ウィーン、ブダペスト、オスロ、リスボン・・・。みんなそれぞれの顔があって、ちがうからいいのかもしれません。 ● ひょんなことから、転勤になって、名古屋の鶴舞線という地下鉄で、伏見という駅まで、20分ほど乗って通勤していていたころを思い出しました。母の実家は、京都の北部の舞鶴から東へ50分ほど電車に乗った福井県の若狭湾にあるのですが、漢字をひっくり返した線もあるのか、伏見といって、なんで京都でないのとか、ひねくれたことばかり思って今ました。それだけなじんでいなかったというのでしょう。いまではピアノオフ会とかにも出かけるところなのですが。ちょうど、そのころ、ポリーニがシューマンのCDを出していて、よくぞこのような曲をということで、同じCDにはいっていたクライスレリアーナよりもシューマン最後のピアノ作品の曲にひかれて、何度も聴いていたことがありました。思うようなことばかりでなく、どうしていいものかと思っていたとき、特に第3曲と第4曲は、自分と波長があったようで、こればかり、たった数分の曲を聴いていた気がします。 BGM: シューマン 暁の歌 Op.133 https://www.youtube.com/watch?v=W6r3R2pCPeAこの曲をよく聴いていたころから、数年経って、ミュンヘン中央駅から地下鉄に乗って、マリアンプラッツというところで降りて、市庁舎(ラトハウス)のところにある、ヘンレ版がたくさん置いてある、楽譜屋さんで、記念に買ってかえったりもしました。難しすぎてなかなか弾ける曲ではありませんが、いつかの楽しみにしたいです。

June 29, 2015

コメント(0)

-

七夕はもうすぐなのでしょうか。。。

まだまだ6月のつもりでいるのですが、来週の途中で月は、水無月から文月に変わり、何の気なしにデパートに立ち寄ったら、入り口に七夕などを見せつけられて、変わり身の早さに本当にはっとさせられました。日本人はものごとを忘れっぽい風潮が・・・とか、世の論客がときどきいったりしますが、こうして四季おりおりの行事や催しがあると、同じ場所でもがらっと変わったりすることよくあります。常夏の国や長い冬の国とかとは、絶対的な価値観も変わってくるというものでしょう。そんな風に思います。6月は、お片付けのお片付けによるお片付けのための月だったようで、足腰が、以前に比べて、強くないということを、こういうときに自覚したりして、せめてこういうのがないときは、のんびりする時間を少しでも作りたいと思いながら、ちょっとピアノ弾いたりしています。こんな調子だから、なかなか人様に聴いていただくまでには時間がかかるのもやむをえません。それでもたった5分の曲でも、1年かかっても、どこで弾いてもよろしい・・・と言ってもらえるようになりたいです。山は高かったり、深海のように深かったりしますが、だから面白いのでしょう。10年以上前ですが、清澄白河にある清澄庭園に行ったとき、七夕シーズンで、「ピアノがじょうずになりますように・・・」と、こどものような短冊を書いたことありました。松尾芭蕉の「かわず飛び込む水の音」の石像があるところなので、笑われそうですが。ブラームスの間奏曲はそのころOp.118-2とかにやっと手をだしたころだったので、そのころよりは幅が広がったと思うようにしたいです。BGM: ベートーヴェン チェロソナタ 第3番 イ長調 Op.69https://www.youtube.com/watch?v=wuwdp01u1zwベートーヴェンの好きな曲を5つ述べよといわれたら、5番目までにはたぶん入ると思います。聴いた回数も時間も、一日中聴いていたときもあったので、やっぱり好きなのでしょう。イ長調という調性、モーツァルトのピアノ協奏曲23番もそうですが、なんだかほっとしてしまうのです。

June 28, 2015

コメント(0)

-

はちみつトーストと夕焼け。

きのう、ときどきごはん食べるところで、はちみつトーストのメニュー紹介があり、見とれていました。同じころ、夕焼けが綺麗だったと、本当に多くの方が、Facebookとかに投稿がありました。その数、、ものすごく多かったです。これにも驚きでした。こんなのはそんなに見れるものではないと、一期一会の感受性の鋭い方に、はっとしました。花より団子・・・では、ありませんが。明日もいい日でありますようにと、心が洗われましたので。 BGM: ベートーヴェン チェロソナタ 第2番 ト短調 Op.5 https://www.youtube.com/watch?v=PBv1_mR5m4Mベートーヴェンのチェロソナタは5曲あります。3番以外は、それほど聴いているわけでなく・・・・、ちょっとおさらい中です。

June 28, 2015

コメント(0)

-

けんばんのメモパット。

コンサートホールとか音楽祭とかで、ピアノとか楽譜とかちょっとしたデザインのものがあったら、まったく目がなく、お家に持って帰ったりします。これは、このあいだのラフォルジュルネ音楽祭2015のお店にあったもの。今日はすこしだけ使ってみました。鍵盤やら、楽譜やら、メモパットで眺めていると、なんとか時間を捻出して、ピアノの練習したいと思ったりもします。あんまりあくせくしなくなったのは、いいのですが、それがいい方向に向けばとも思います。1年かけても時間かけてもいいようなものを掘り下げて弾くようにしたほうがいいのかもしれません。あんまり人前でたくさん弾きたいとも思わなくなったので、限られた場所であっても聴いていただけるようにしたいものです。BGM: ベートーヴェン チェロソナタ 第1番 ヘ長調 Op.5https://www.youtube.com/watch?v=tf0FSQ0RMSc若い時のベートーヴェンの作品を聴いたら、風邪をひかないとか元気がでるとか、書いたことがありますが、やっぱりそんな感じがします。耳もよく聴こえていたでしょうし、ピアノの名人の時期だったでしょうし。断片的な先入観は入れないようにしたいものです。ピアノソナタ4番がOp.7ですから、そのあたりの作品なのでしょうか。雰囲気は3番のピアノソナタにも似た感じがします。

June 26, 2015

コメント(0)

-

コンサートちらしに入っていた美術館の案内。

先日、サントリーホールで、山のようにいただいたちらしの中に、入っていました。昨日、銀座線で乗り換える駅で、大きく案内も出ていました。なんだか興味がわいてきたので、ちょっとタイムスリップしてみたいです。http://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/15_satie/exhibition.html●そういえば、渋谷Bunkamra は 昨年2回いったなあと、去年のことを探してみました。デュフィ展http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201407110000/Bloody Daugther (あの、アルゲリッチの映画です・・・)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201410110000/ ちょっと楽しみができてよかったです。 BGM: フォーレ 夢のあとに (チェロ:ロストロポーヴィッチ)Mstilav Rostropovich plays Après un rêve Op. 7 no 1 by Gabriel Fauré https://www.youtube.com/watch?v=OUoKtD7_7Vcなんだか急に聴きたくなりましたので。テレビ観ていて、似たような旋律ながれて、違う曲の方向にいって、それでもやっぱり思い出したので。

June 24, 2015

コメント(0)

-

75歳以上のピアニストのコンサートに過去何回伺ったか、思い出してみました。

心地よく、サントリーホールのコンサートの帰りに観る、溜池山王のホームは、けっこう和むので、気にいっています。コンサートホールで、秋にかけてのちらしを山のように頂くこともありますが、いくつか気になるものもありました。この前、90歳過ぎている人が、ベルリンフィルのTV中継で、感動したとか言っていましたが、山のようなちらしの中にはいっていて、思わずびっくりしてしまいました。●過去に、70代後半以上で、ピアノリサイタルされた方のコンサート、いくつか出向いたものあります。本当に探して、チケットやっと手に入れたものや、普通に行ったものやいろいろですが、どんな曲を弾かれたのかも、ちょっと振り返ってみました。ラローチャ 1923-2009 2003年 80歳 (サントリーホール) ショパン: 舟歌・ 幻想ポロネーズ、グラナドス作品チェルカスキー 1909-1995 1993年2月 84歳 (ザ・シンフォニーホール) シューベルト20番リヒテル 1915-1997 1994年2月 79歳 (ザ・シンフォニーホール) モーツァルトp協1・5・18番ブレンデル 1931-2008で引退 2008年8月 77歳 (ザルツブルク祝祭大劇場) ベートーヴェン13番 シューベルト21番 シューベルト即興曲 Op90-3本当に究極の音楽を聴く機会に恵まれて、ありがたいですが、自身でセレクトした曲も、何十年のレパートリーだったりします。選ぶ方も思い入れもあるでしょうし、いろいろな人間模様も見えたりします。一生弾き続けているピアニストの演奏聴いていると、40代や50代はお子様にしか見えないのかもしれません。●1923年生まれのメナヘム・プレスラーが、92歳でリサイタル。モーツァルト ロンドK.511 シューベルト 18番ソナタ「幻想」、ショパン バラード3番・・・とか書かれていましたが、11月にどんな演奏をサントリーホールでするのだろうと、ちらしを見て、想像してしまいました。またコンサートが終わって溜池山王のホームで、和みたいです。BGM: モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 K453 より (ベルリンフィル デビューコンサート) 2014年11月のことです。 https://www.youtube.com/watch?v=QeRMPBXiW2E●1968年の録音が出てきました。ピアノは、メナヘム・プレスラーです。BGM: メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 第1番 (ボザールトリオ /Trio Beaux Arts ) https://www.youtube.com/watch?v=9fudth3HtX8トリオとして引退した2009年に、メンデルスゾーン生誕200年の音楽祭で演奏されていました。

June 23, 2015

コメント(2)

-

ブルーローズとカルテットのサイン

サントリーホールのブルーローズという小ホールの入り口にいつも飾ってあるのかも存じあげないのですが、開園前にあたりを見渡すと、華やかなバラがあって見とれていました。ミロ・クァルテット ベートーヴェン・サイクル 5日目弦楽四重奏曲 第14番 Op.131弦楽四重奏曲 第16番 Op.135弦楽四重奏曲 第13番 Op.130 から 第6楽章 アレグロ第14番は、ひとつの頂点と言われているらしく、7つの楽章が切れ目なく、各楽章は果てしない変遷の一局面というだけのこと。とても一言では言い表せないこの作品を敢えて一語にようやくするなら、それは「顕現」です。・・・と、いろいろとプログラムノートに書かれているヴィオラ奏者の方が、深遠な思慮深いコメントも多く、一層味わい深い演奏を聴くことになりました。●ピアノとかピアノ協奏曲とか中心にコンサート言っていて、このまま知らずにいたら、もったいないお話しになっていたかと思います。ご縁あり聴きに行くことになりましたが、後期の弦楽四重奏曲は、ベートーヴェンの第九(op.125)や後期ピアノソナタ(Op.109-111)より、さらに最晩年の作品。晩年の2年間はこれらにかかりきりだったこともあり、弦楽器は聴くだけでしかありませんが、せめて思い出したようにそういうことがときどきできるようになりたいと思いました。 BGM: ベートーヴェン弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 Op.131https://www.youtube.com/watch?v=uJK4ToNINLo

June 21, 2015

コメント(0)

-

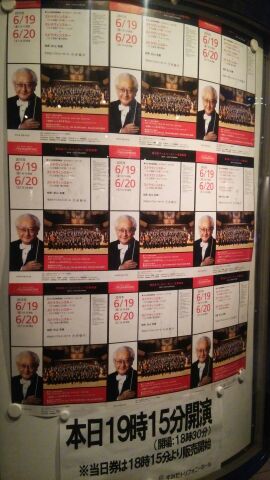

ストラビンスキー3曲のコンサート(新日本フィル #543)

新日本フィルのコンサート、すみだトリフォニーホール大ホールへ。トリフォニーシリーズ 第543回ストラヴィンスキー バレエ組曲 「火の鳥」 1919年版 バレエ音楽 「ペトルーシュカ」 1947年版 * バレエ音楽 「春の祭典」 指揮 秋山和慶 ピアノ 三輪郁 * コンサートマスター 豊嶋泰嗣とても、みただけでわくわくしそうなプログラム、100年ほど前、パリでは物議を醸した演目、チャイコフスキーのようなバレエ音楽を期待し聴きに来た聴衆は、あっけにとられ大騒ぎになったとか。。。映画で知りましたが、ブーイングのシーンは目に焼き付いております。100年経って、東京では、普通にコンサートになり、若い聴衆が今日は多かったです。ホールで聴くと、本当に迫力ありますね。この作曲家の音楽だんだん好きになってきました。今日は若いお客さん多かったです。ペトルーシュカは、ずっと前、のだめカンタービレというドラマで、出てきたあの曲です。ドラマでは、ピアノ版で、コンクールのとき、料理番組のテーマ音楽を途中に入れてしまい、爆笑ものになった・・・というもの。。テレビの音源として聴いていたピアニストの演奏を、8年か9年経って、こんな形でライブできけるとは。。。演じている方が楽しめて、聴衆も楽しんでいただける・・・と常々お話しいただきますが、地をいっている感じでいっぱいです。●BGM: ストラヴィンスキー バレエ音楽 「ペトルーシュカ」 1 復活祭の市場 2 ペトルーシュカ 3 ムーア人 4復活祭の市場とペトルーシュカの死 https://www.youtube.com/watch?v=hX7aSsic7eM ●大ホール、久しぶりに来ましたが、コンサートがおわって、階段を下りるところ、こんな光景です。錦糸町のすみだトリフォニーホールを出たあとは、おなかが空いていたら、たいてい行くところは決まっているのですが、ハンブルク定食をいただく前に、アスパラガスを注文して、ちょっとヘルシーな気分にもひたってみることにしました。

June 19, 2015

コメント(0)

-

サイクルの4回目

サントリーホールの出口の上あたりにある模様が結構好きで、今日も写真撮りました。今日は大ホール NHK交響楽団 定期公演 チャイコフスキープログラム小ホール ミロ・クァルテット ベートーヴェン・サイクル IVどちらも即日完売に近いような、先行予約していないと取れない公演。休憩時間がかぶったので、大盛況ぶりがわかりました。●年に何度か来るホールですが、今日は初めて遭遇した出来事いくつかあり。小ホールでの出来事、普通 お手洗いのところは、女性用が長蛇の列だったりするのですが、今日は、男性用が長蛇の列。見たことのない光景でした。 仕事帰り、ひとりで来ている男性の人多いような、客層が何だか違うような、ちょっとうならされました。1時間近い弦楽四重奏曲を2つ聴くので、お手洗いに行く人はほとんど。よってこんな感じでした。大ホールでの出来事。小ホールのほうの休憩時間が長く、大ホールのN響が先に始まったのですが、出口のところに、「今日のアンコール・・・・・・」という看板はもう出ていました。めったに見れないものに遭遇しました。●小ホール ミロ・クァルテットのプログラムノートは、ベートーヴェン・サイクルに行くのが都合4回なので、同じ冊子が家に増えてきました。ジョン・ラジュス というヴィオラ奏者の文章は知的で鋭いご指摘もあり、面白いです。弦楽四重奏曲第15番 イ短調 Op.132 の「病より癒たる者の神への聖なる感謝の歌」と題された緩徐楽章、まるで何か月も病床にいた人が初めて太陽の光を顔に受け、新鮮なそよ風を皮膚に感じたような気持ちです。涙が自然にこぼれてきます・・・・と、高揚感たっぷりのお話しをホールで待っているときに読みました。、コンサートで実際書いている方が演奏しているという、贅沢な時間を過ごせました。BGM:ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 op.132 (第1楽章~第5楽章 約46分) https://www.youtube.com/watch?v=SK75WCcUDkM

June 18, 2015

コメント(0)

-

チャイコンの実況・・・。

http://tch15.medici.tv/en/live/pianoチャイコフスキー国際コンクール、ピアノ部門がはじまったようで、夜更かしですが、聴いています。バッハの平均律の7番とか、ベートーヴェンのピアノソナタ16番とか、Liveで演奏されている様子が聴けるのはありがたいです。準備する曲もたくさんあってコンサートかのようです。10年前、ブログはじめたころ、ショパンコンクールちょうどやっていて、一次予選のブレハッチの演奏はいまだに忘れられませんが、そういうめぐり合わせもあるのでしょうか。今年は、4の倍数と5の倍数がかさなったせいか、にぎやかな話題が各地で出るのでしょうか。

June 16, 2015

コメント(0)

-

アイスクリームではなかった切手。

2か月に1回、眼科に通うことになって、5年はたったかと思います。血圧やら血糖値やら眼圧やら、自分ではコントロールするようにと言われているものは、いくつかありますが、ここでは眼圧のことです。人間ドックの病院が、どうせだったらと紹介された飯田橋から歩いてしばらくしてからの病院。村上春樹の小説に出てくる小路を通れるのと、季節感があって、それも楽しみの一つとなってきているようです。長いこと、大規模なビルの工事をしていたのですが、ようやく最近オープンし、そこにある郵便局によく立ち寄るようになりました。このあいだは、キャベツとか玉ねぎの切手があって笑ってしまったのですが、今回はどんなものだろうとおもって、ちょっと覗いてみました。お昼前でしたから外はかなり暑かったです。目が悪くなっているのか、ソフトクリーム食べたい・・・とおもって買ったところ、貝殻シリーズで、笑ってしまいました。もうひとつは、ムーミン。 後楽園のムーミンのレストランにもたまに行きますが、いろいろな意味でご縁があります。最近は、メールやSNSばかりで、郵便はすこししかありませんが、それでもピアノ発表会の案内とか、関連するコンサートとかのお知らせとか、季節のご案内とか、せっかくなので、こうして買い置きしたものが活躍したりしますので。●前の日は夜更かししていて、クリーブランド管弦楽団のブラームス演奏会というタイトルがあったので、テレビでピアノ協奏曲2つをはさんで管弦楽曲2つという、不思議なプログラムでした。http://www4.nhk.or.jp/premium/91/メスト指揮、クリーブランド。何年か前サントリーホールで、皇室の方も多く聴きにこられていたコンサートもそういえばあったこととかも思い出しました。BGM:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56ahttps://www.youtube.com/watch?v=BAuqxEMRapgピアノ協奏曲2つにはさまれたプログラムは絶妙でした。適当な長さの管弦楽があり、昨日はとても印象に残りました。ブラームスの演奏は、子供のころ聴いていたオーケストラとかより、軽く流れる感じが増えてきているのか、時代によって演奏する人がもっている答えとか、リスナーが求めているものとかは、たぶん変わってきているようにも思えます。平和な時代と戦乱のさなか聴くものもちがうでしょうし、休日に落ち着いて聴く音楽と、やっとの思いで会社から帰ってきてすがるように聴いていた音楽ともまたちがうでしょうし。面白いものです。

June 15, 2015

コメント(0)

-

はーぷとせりおーそ。

今日も弦楽四重奏曲を聴きにいきました。土曜日の夜に、コンサート聴きに行くことは、ときどきありますが、弦楽四重奏、それもベートーヴェンというのは、はじめてのことでした。●去年の夏にオフ会があって、ピアノ連弾でベートーヴェンの弦楽四重奏曲の演奏を聴いたということもあったこともありますが、そのあとの二次会でに、感動してくださった方が、人生で苦労していたころ、何度も聴いて、励まされたとかという、楽譜をながめながら、さらに感動的なお話しをたくさん伺いました。その時間のことは、いまでもはっきりとおぼえていて、そういう境地が少しでもわかるようになりたいと思ったからかもしれません。ベートーヴェン後期の世界は、わかる人にはわかるし、わからない人にはさっぱりわからない境地なのかもしれません。わからないなりに聴いて感じれるようになりたいものです。CDも、Op.59のラズモフスキーくらいしか持っていなくて、聴いたことがなかったのですが、ずいぶん前に、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットのベートーヴェンハウスで、弦楽四重奏曲14番の4楽章だけの音源を部屋で聴いて、しばらく部屋から出れないくらい感動したこともありました。ピアノや交響曲や協奏曲以外の弦楽四重奏の世界は、もっとたくさん聴く機会を持ちたいと思ったこともありました。ピアノからクラシックに入った私としては遠い世界なのかもしれませんが、もう少しでも近づきたいです。ピアノソナタ32番のあとのピアノ作品Op.120のディアべり変奏曲とかも、わからないといわないで、もっと身近に聴けるかもしれませんし。秋に行きたいコンサートでこの演目があるので、そうしたいです。●今日の、ミロ・クァルテットの演目は、ベートーヴェン弦楽四重奏曲サイクルの第3夜弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 Op.74 「ハープ」弦楽四重奏教 第11番 ヘ短調 Op.95 「セリオーソ」弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 Op.127 プログラムノートにもありましたが、第11番セリオーソの、 簡潔で衝撃的で、怒りっぽい、予測不可能、衝撃的、劇的・・・・というベートーヴェン像をよくあらわしているという表現がおもしろく、曲を聴いて一層楽しむこととなりました。 BGM:ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 Op.95 「セリオーソ」https://www.youtube.com/watch?v=CnY1H8MAqbEサントリーホールから気分よく出て、ANAホテルのなかのショウウインドウで見かけたお人形さん。きれいにみえたので、おだやかな気分になれたのだと思います。

June 13, 2015

コメント(0)

-

カラヤン広場とチェンバーミュージックガーデン

サントリーホールへ行きました。めずらしくコンサート開始20分前に着いたので、ホールそばのカラヤン広場へ。この時期の花壇を眺めていました。 6月になると、サントリーホールでは、室内楽のコンサートがたくさんあり、意識的にいろいろ問いかけをしているようにも思えます。ずっと前、音大生だった方が、学生時代、ヴァイオリンソナタのピアノパートを弾いていたら、遊んでいるように先生方から言われて悲しかったというお話し聴いたことがあります。もはやそういう時代ではないでしょう・・・という感じもいたします。ベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲をピアノ連弾で昨年たくさん聴いたのが、運のつきかもしれませんが、原曲をしっかり聴こうとなり、いまやっているシリーズに乗っかることにして、弦楽四重奏にはまることにしました。それにしても、コンサート会場の年齢層は、ピアノコンサートとはちょっと違うようにも。 BGM: ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 Op.59-2 「ラズモフスキー第2番」https://www.youtube.com/watch?v=fe91lSrYXtg今日は、7番8番9番のラズモフスキーと言われる曲を、たっぷり聞いて、終演21:30というくらいでした。作品59は、35歳のときの作品ということで、紹介されていましたが、この前後の作品は、有名どころ多いですね。 あらためて並べてみるとやっぱりすごいです。作品53 ワルトシュタイン (ピアノソナタ21番)作品54 ピアノソナタ22番作品55 交響曲3番 「英雄」作品56 ピアノ三重奏曲 ハ長調作品57 熱情 (ピアノソナタ23番)作品58 ピアノ協奏曲第4番作品59-1 弦楽四重奏曲第7番 ラズモフスキー第1番作品59-2 弦楽四重奏曲第8番 ラズモフスキー第2番 作品59-3 弦楽四重奏曲第9番 ラズモフスキー第3番作品60 ヴァイオリン協奏曲

June 11, 2015

コメント(0)

-

アナザーストーリーズという番組でのビートルズBGM

昨日は夕日がきれいだったと、多くの人が写真を載せていてました。今朝は、通勤途中の紫陽花がきれいだったので写真とりました。紫陽花の向こうは隅田川です。●http://www4.nhk.or.jp/anotherstories/x/2015-06-10/10/20288/アナザーストーリーズというNHKの番組を、最近よく見ています。ブルースリーだったり、ダイアナ妃だったり、アイルトンセナだったり、切り口がいつもさまざまですが、結構深い証言や事実を知り、楽しみに見ています。今日はビートルズの来日の時の話でした。 何度か講演とかでも聴いたことあるはなしですが、プロモーターと警察とのせめぎあいと、当時の時代背景とか、1966年の日本中が熱狂した様子とか、写真家の若かりし頃とか、結構真面目に見てしまいました。BGMでは、ビートルズの曲がいくつか流れたのですが、本当にわかっている人が、選曲している、シングルになっていない曲、ラバーソウル、リボルバーとか1966年ごろのアルバムからのチョイスはなかなかうならされました。1966年の来日公演があってしばらくしてから、ビートルズは、ライブ活動をしなくなり、スタジオ録音が中心となり、作品も徐々にかわっていきます。それ以降の作品は一切BGMでも流さない徹底していたのが、ちょっとうれしくもおもいました。なかなかするどいチョイスだとおもったのは、以下の2曲でした。BGM: The Beatles - For No Onehttps://www.youtube.com/watch?v=8WrY0NH6IMEBGM: The Beatles - You Won't See Mehttps://www.youtube.com/watch?v=BsrQgIQSQSw

June 10, 2015

コメント(0)

-

梅雨入りとシューマンの誕生日。

夕方の会社帰り、青と白の紫陽花が交互に咲いていて、気になったので写真撮りました。家に戻ったら、梅雨入りしたと、発表ありました。雨の日もそこそこありますが、その合間の晴れ渡った6月の日が結構好きで、この季節は祝日もイベントもそれほどなく、淡々とすすむことが多いですが、それも好きだったりします。6月8日は、シューマンの誕生日。このあいだ生誕200年かとおもっていたら、もう5年も経ちました。ちょくちょくクラシックの演奏会に出かけていますが、シューマンの演奏会のプログラムは、聴き始めのころから、なんとなく変わってきているようにも思えます。自分の好みが変わってきたからかもしれませんが・・・。ずっと前は、クライスレリアーナとか幻想曲とか、メインになっていたようにも思いますが、後半の室内楽の曲(op.73とかop.94とかOp.105)やピアノ五重奏曲とか、そこそこ増えているようにも思えます。ピアノを弾くだけの人と、弾いたり聴いたりの人と、オケやアンサンブル好きな人と、曲の取り上げ方に結構差があって、作品書いている年代も偏っているので、会話の弾む人とまったくそうでない人との差も本当に大きい感じがして、やっぱり不思議な作曲家なんでしょう。 BGM: シューマン ロマンス Op.94-2The second movement of"3 Romances ,Op.94""Einfach, innig"Heinz Holliger - OboeAlfred Brendel - Piano https://www.youtube.com/watch?v=lQaUequ7P4w BGM: シューマン 交響曲第3番 「ライン」 第5楽章Robert Schumann, symphony no.3 in E flar major op.97 "Rhenish" (V) - Lebhaft.Wiener Philarmoniker - Leonard Bernstein.Live Recording https://www.youtube.com/watch?v=DD1PBsbof0s

June 8, 2015

コメント(0)

-

パドックとミカンちゃん

このあいだ、学生時代の馬術部OB会があって、JRAの方に、府中の東京競馬場のパドックを見学させていただきました。最終レースもおわって、後片付けしているあたりの時間帯です。大きなレースになると、テレビにも映るし、ギャラリーもたくさんだしという場所。華やかな世界の中にも地道に整備している方もいて、尊敬してしまします。 競馬場を出ようとしたら、横浜・根岸の馬の博物館から来たポニーが、見送りをしていました。素朴な仕草、なんだかとても親近感わきました。

June 8, 2015

コメント(0)

-

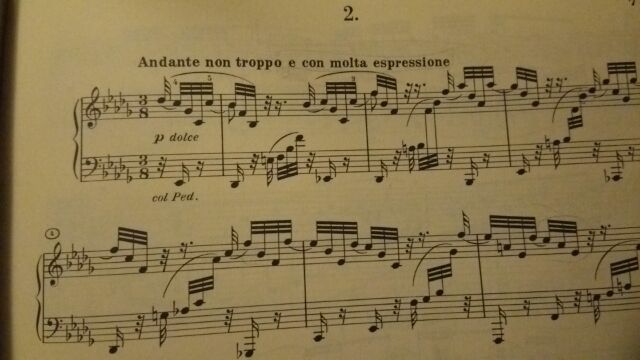

あんだんてのんとろっぽ・・・。

Andante non troppo e con molta espressione ・・・と、ブラームスにしては長い表示がありました。 non troppo は、あまりはなはだしくなく・・・とか、音楽用語辞典とかにも書いてますが、あまり見たことがないパターンの表記に、ちょっと煮え切らないなあとおもったりします。、ベートーヴェンとかシューマンとかあっさりドイツ語で書いたりするのに、ブラームスは晩年の作品もイタリア語で通したのかとか、そんなことも、いろいろ会話をしておりました。 ではアンダンティーノくらいなのかと思えば、いいのかもしれませんが、そうあえて書かないところが奥ゆかしいのかもしれません。そもそもアンダンテ系の曲が8分の3になっているのも不思議な感じがします。 e そして con molta espressione 多くの表情をもって ・・・・ ということになるのでしょうけど、多彩な音色での表情をつけるのは、楽しそうですが難しそうです。 ● op117-3がシャープが多く、独特の転調でダブルシャープが多発するのもたいへんですが、op117-2は、フラットが多く、ダブルフラットのところは、普通の音だったり。 多声部(四声)のところは、細かいことになりそうですが、登場人物それぞれ役割がわかって弾きたいものです。 半年あれば、なんとかなるかもとおもいつつ、時間が経つのはあっという間なので、練習しているときくらい時間がゆっくり流れてほしいものです。夏が過ぎて、秋が深まったころ、渋い演奏ができればいいかなあ・・・と、ちょっとはやる気になればと思っております。

June 5, 2015

コメント(0)

-

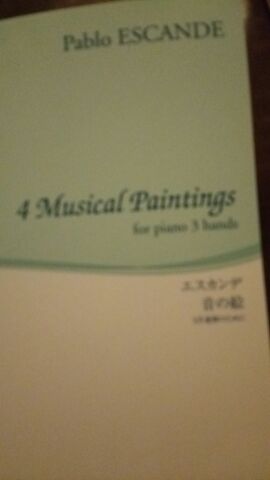

for piano 3 hands・・・3手連弾のために。

3手連弾・・・ということばも、実際のライブもはじめてでした。舘野泉さんと小山美雅恵というスーパーな美しい音のデュオで聴きました。2015年6月30日 第1版発行・・・と書いてありました。未来日付の楽譜を手にしました。オペラシティのコンサートホールにありました。音をとるだけでもたいへんでしょうけど・・・・、これからの楽しみに。それにしても、左手だけのピアニストになられても、スケールの大きさ感じます。78歳にもなり、舞台で普通にピアノも弾かれてて、強いオーラを感じました。 楽譜に入れていただいた、音友社の袋です。にゃんこがたくさんで癒されました。 耳をすましてみることにします。●そういえばシベリウス生誕150年・・・と舘野さんがコンサートのなかでも言われていました。かつて弾かれていた作品とかも、聴いてみたくなりました。BGM: シベリウス 樅の木 Op.75-5 (ピアノ:舘野泉)https://www.youtube.com/watch?v=eqaK-Iwbmuk

June 3, 2015

コメント(0)

-

旧古河庭園と熱情のバラと。

バラ園では有名な旧古河庭園に、初めて行きました。南北線、駒込と西ヶ原のあいだくらいにあります。ピークはすぎていましたが、それでも立派な洋館とともにバラ園も見事でした。たくさんの品種があり、プリンセス・・・・とか、スーパースターとか、ものすごいかっこいい名前の品種もあるのですが、熱情という品種も。 品種のタイトルがあったほうがいいのかと思ったりもしますが、本当に鮮やかな咲きっぷりでした名前をつけられたかたは、ベートーヴェンがお好きだったのでしょうか。つい目がいってしまいました。バルカローレではなく、バルカロールと書いてあった品種もありました。 BGM: ベートーヴェン ピアノソナタ 第23番 Op.57 「熱情」 (ピアノ:マレイ・ペライア)https://www.youtube.com/watch?v=zfRVqfPeB78

June 1, 2015

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪NHK「Venue 101」出演集合…

- (2025-11-23 05:02:10)

-

-

-

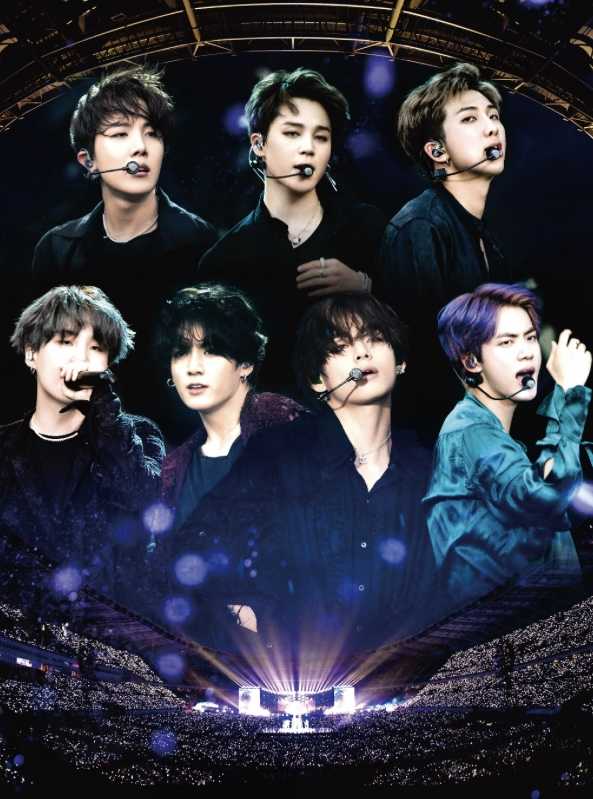

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- ライブ・コンサート

- 明日開催・モンゴル音楽コンサート@…

- (2025-11-23 09:00:06)

-