2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2015年05月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

こもりうたはすばらしいBGMでした。

このあいだ行った、水戸駅にあった納豆のドーモくんです。かわったドーモくんを見ると、つい写真撮影してしまします。自宅のピアノの上には、軍師官兵衛のドーモくんがお友達だったりします。朝ドラ、大河ドラマ・・・以外にも、NHKの番組見る機会は、増えたような気がします。結構、鋭い対談番組とか、丁寧に取材している番組とか、結構楽しんでいます。5/20のブログで、103歳の人の本の紹介とか、いつからでも始められるということばに達観した境地を感じたとか、書きましたが、今日はNHKで100歳を超えた美術家として紹介されていました。。http://www.nhk.or.jp/etv21c/archive/150530.html生涯現役でおられる姿は圧巻でした。、自分は半分も生きていないのですが、日々大切にしなければと、改めて思いました。BGM:ショパン 子守歌 Op.57 (ピアノ:ミケランジェリ)https://www.youtube.com/watch?v=QO9VYfDrcqM上記の番組で、略歴や若い頃の紹介をしていたときに、この曲がBGMでしたが、ものすごく絶妙で、その1時間前に聴いていたらららクラシックのピアノ特集の曲が、このBGMでみんなもっていってしまtった・・・という気分になりました。 番組の音楽担当やディレクターさんが出演者の境地が高いのと同じくらいなのかと思いました。

May 30, 2015

コメント(0)

-

ふくろうとまちあわせ。

池袋には、いけふくろう・・・という待ち合わせ場所がかなりポピュラーとネットでさがしていたら書いてありました。知っていることと、知らないことの差が結構あるのですが、最近まで知りませんでした。かつて、有楽町線や東武東上線にたくさんお世話になっていたころ、池袋で待ち合わせをすることも、しばしばありましたが、西口のほうが圧倒的に多く、当時あった有楽町線改札出たところのメトロポリタンプラザの前とか、東京芸術劇場の1Fの長いエスカレーターのあたりとか、そんなのが多かったかもしれません。会社に入っておのぼりさんだった、約30年前、渋谷ハチ公前で待ち合わせるのを、楽しみにしていたこともありましたが、タワーレコードのクラシックコーナーのモーツァルトのソナタがあるあたり・・・とか、だんだんそういうことをするようになったかもしれません。駅の改札がものすごくたくさんあるところでは、新宿だったら南口、上野だったら公園口とか、いろいろな人の助言のもと、だんだんそうなっていったところもあります。大阪にいたころ、梅田だったら、阪急梅田駅の紀伊國屋書店のあるテレビのあたり、難波(なんば)だったら、ロケット広場の前とか、よく行きましたが、懐かしく思います。新大阪で新幹線乗る人と待ち合わせするときは、 千成りひょうたんの前・・・といえば、たいてい通じました。京都で学生していたころ、四条河原町にある阪急百貨店の入り口待ち会合わせまではよかったのですが、四条通り側と、河原町通り側とで、お互いに待ちぼうけをくらって、携帯電話もなかったころ、あとでぶつぶつ言っていたこともありました。名古屋の駅前で待ち合わせるときは、新幹線の出口が限られているのと、当時そこにもテレビがあったので、知人と待ち合わせるときはいつもこのあたりでした。そういえば、札幌でも広島でも、待ち合わせをして、はじめていくところだったのですが、無事にたどりつけてよかったこともあったと、情景を浮かべたりしてしまいます。BGM: ショパン 練習曲(エチュード) Op.10-4 (pf:マウリツィオ・ポリーニ)https://www.youtube.com/watch?v=XIKdCTmcTLs夜中に目が冴えたとき、あえて聴いたりすることもありました。夜中高速道路運転中で眠たくなったとき決まってこの曲何回も聴きました。高校のころFM放送で、当時売出し中のポリーニが弾いているショパンエチュードが流れてきて、なにこの曲・・・と思ったときのことは大切にしたいです。

May 29, 2015

コメント(2)

-

ぽこあぽこ。

30年くらい前には、こんな月謝袋はなかったかもしれないし、あっても使えるところも限られていたかもしれません。黒電話しかなかったころと、スマホが普通な時代と、いうくらいの差はあるかもしれません。そういえば、東京に来て、しばらくして、ピアノが家にあるようになったころ、ものすごい影響を受けたピアノの本があったなあとおもって、著者ははっきり覚えているので、検索してみました。20世紀の終わりごろのはなしで、自分自身のタイミングもよかったのかもしれません。ジュリアード音楽院をはじめとする、世界のレッスンはどうなっているのかという論文と、日本の音楽界への警鐘のようなもの。 本当にそうかもしれないと、ずっとそう思い続けております。http://www.musenet.co.jp/LPO/2.3/2-7.htmhttp://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB209451●バブル崩壊後しばらくして、紀尾井ホールやらオペラシティやら、東京にはたくさんの音楽ホールがオープンしましたが、90年代後半はいろいろ転機になっているようで、そのあたりが変わり目のひとつかと、個人的は思っております。 BGM:シューベルト さすらい人幻想曲 Op.15 (pf:アルフレッド・ブレンデル)https://www.youtube.com/watch?v=7WIVTKXb8RIずいぶんその後、音楽に関係ある街に旅行するようになりました。さすらい人というわけではありませんが。。。 日本で有名な教則本の作曲家の楽譜なんか、ウィーンでもザルツブルクでもパリでもミュンヘンでもおいていないのはなんで???とおもいましたが、実際に歩き回って、見てみないとわからない、世の中そんなものなのかなあと。

May 28, 2015

コメント(0)

-

五月のそよ風を聴かなければ。。。

今月のすすみかたの早さに驚いています。写真は、ひたちなかのあたりかたみた太平洋。●10年前にくらべると、1か月の経ちかたがはやくなっていて、気が付けば月末という感じです。ずいぶんいろんなところへ行ったし、いろんな方にあったし、備忘録でも書いておかないとおもうばかりです。ラフォルジュルネ、戯れるの会、神田祭、水戸のオーケストラとひたちなかへのショートトリップ、東京文化会館とうちあげ・・・・、3月も4月も毎年聴いている曲ありますが、5月もあります。 BGM: メンデルスゾーン 無言歌集より 五月のそよ風 op.62-1 (ピアノ:ホロヴィッツ)https://www.youtube.com/watch?v=WPC6h6G2RRYものすごい古い音源があったので、聴いてみました。1946年(昭和21年)の録音だとか。右手と左手のバランスが絶妙で、お手本にしたいです。こんな感じの曲がさらっと弾けたらいいですね。何年か前に、いろいろ言われながられんしゅうしていました。

May 27, 2015

コメント(0)

-

お相撲の手形を見て、ピアノ習い始めたころの横綱を思い出しました。

この前、両国駅前を歩いていると、過去の横綱の手形がたくさん並んでいました。あんまり古いのもありましたが、自分が知っているあたりから、写真撮りました。はっきり覚えているのは、大鵬が引退したあと、横綱北の富士(→この前千秋楽の解説していた親方)あたりでしょうか。 思いっきり、40年前のことを思い出しました。自分自身ピアノ習い始めて、黄色いバイエルとかやっていたころかなあと思ってみていました。横綱輪島・琴桜・北の湖・・・、小学校高学年。ハノン・ツェルニー30番、ソナチネ、ブルグミュラー、バッハインベンション・・・。こんな感じだったでしょうか。ピアノ習っている人多かったです。結構細かく熱心な先生でした。ハノンはスケールしかやりませんでしたが、どの調でも弾けるようにと、EsDurとかFismollとか言われたら、すぐ弾かないといろいろおしかりを受けたし、メトロノームこれくらいで弾いてきなさいとか、そんなこともふつうにやっていたかもしれません。ドイツ音名ある程度すぐわかるのはこのときのおかげかもしれません。そのあと、レッスンに行くのはやめてから、たまには触っていましたが、だんだん弾かなくなりました。ずっと20年少しは、もっぱら聴く専門だったり、どういうわけか体育会の生活をしたり、会社と家の往復だったり。三重ノ海とか、千代の富士とか、高校生のころの横綱。千代の富士はものすごく長かったから、会社に入って、新入社員から数年くらいまで活躍していました。最後の写真は、貴乃花、若乃花、曙、そこからあとは、モンゴルから来た横綱、朝青龍・白鳳・日馬富士ピアノのレッスン行くのを22年ぶりに再開したときは、貴乃花の全盛時代だったと思います。年6場所、同じことやっていても、顔ぶれも、時代もずいぶん変わるものだなあと改めて思ったりもします。やっていることは一緒なのになにが違うのだろうと、自分なりに考えたもしてしまいます。やっていない時期がいっぱいあったから、違いに敏感なのかもしれません。●子供のころは、日本の楽器メーカーのピアノしか知らなかったです。外国のピアノがちょっと探せば触れるようになってきたのは、2000年前後からかと思っています。それでも数は今ほどでもなかったように思います。それから、そもそも弾き方が今とはぜんぜんちがったと思います。たまごのようには今しているとは思えないし。手首なんかぜんぜん使っていないし、使ったらおしかりうけますし。。。ピアノがよくなったせいもあるのでしょうけど、本当に不思議です。春秋社版を編者のせんせいと、メトードローズとかのせんせいと、その方がたが主流のころとそのあとでは、なんだか相当違うようにも思います。こどもの教材はうらやましいかぎりです。トンプソンやらバーナムやらミクロコスモスやら。いまの時代の方のほうが恵まれているのはいうまでもありません。1ドル300円くらいで、外国に行くのもめずらしかった時代と、1ドル150円くらいになってきた、90年代以降、留学に行く方も、講師で来日される方の量とか、当たり前のことがずいぶん変わったと思います。世界の情勢もぜんぜんちがうと思います。東西冷戦で、ドイツが分かれていて、戦火となったドレスデンとかライプツィヒとか、ほぼ元通りになるのに50年以上かかっていて、旧東ドイツ側の研究などほとんどできていなかったようにも思えます。これはここ20年くらいでやっとまともになった、メンデルスゾーンハウスやゼンパーオーパーを目の当たりにして、実際に話を聞いてわかったこともたくさん。そんな時代に自分がいることも知ったりしました。楽譜もいろいろなものがすぐに取り寄せられるようになって、日本語訳のものもたくさん出てきていますし。、あのころの楽器店の様子とか知っているのもほんとうに貴重かもしれません。著作権のきれていない作曲家も今よりもはるかに多かったかも。プーランクの楽譜がなんでこんなうすいのに5000円もするのと思ったこともありましたし。なんだか殴り書きのめもみたいになってしまいました。BGM: メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (ヴァイオリン:アンネ・ゾフィ=ムター 指揮:クルト・マズア ライプツィヒゲヴァントハウス管弦楽団) https://www.youtube.com/watch?v=K67o86CS5uo 70代80年代のカメラ屋さんになっていたメンデルスゾーンハウスをいまのようにきれいに整備された 指揮者。マズア夫人は日本人なので、いろいろ語っていただいたこと懐かしく思い出しました。

May 25, 2015

コメント(0)

-

よるのうた。

今週末は、のんびり、5月前半からずっとどこかに行っていましたので。近所のビストロでご飯食べたくらいです。窓が綺麗だったので、写真撮りました。ようやくピアノの練習もしたという感じです。夏から秋にかけて、人前で弾く曲がそれなりに見えているので、ある意味ありがたいお話しだと思っています。スタインウェイであれ、ベーゼンドルファであれ、ヤマハであれ、ホールにあるピアノを特性を活かして演奏したいと、思い描いている3か所のホールのピアノを思い浮かべたら、こんな感じですので。日曜午後はTVでスポーツ観戦、オークス、大相撲春場所千秋楽。スポーツニュースで結果だけ知るのとはちがい、わくわくしながらレースや取組を見るのはやはり格段の違いあります。40年くらいは見続けていますし、東京競馬場も両国国技館も行ったことある場所なので。やってみないと結果はわからないということも、あらためてわかりました。●BGM: マーラー交響曲 第7番 「夜の歌」 第5楽章 (指揮:レナード・バーンスタイン ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団)https://www.youtube.com/watch?v=hoAmWHrxHs0テレビでめったにやらない演目でしたが、東京都交響楽団の新しい指揮者の演奏会は、迫力もあり、特に最後の楽章は聴き入ってしまいました。マーラーとなると、ひとつの楽章が20分くらいで、壮大になりますが、むかしにくらべると、飽きずに楽しめるようになりました。楽器の不思議な編成を見ているだけでも楽しくなりましたので。

May 24, 2015

コメント(0)

-

デザートコレクションと18番

水戸芸術館のレストランででてきた♪のデザート椿山荘ででてきたデザート。いずれも先週のできごとですが、NHKの朝ドラでパティシエがテーマになっているからということもありますが、個性あり、奥の深い世界あり、これも極めればきりがない世界なのかと、おいしくいただくだけでなく、外観を眺めたり、いろいろなことを考えてしまいます。●ベートーヴェンの交響曲2番 Op.36を生オーケストラのすばらしい演奏を聴いたこともあり、その影響もあり、前後のピアノ作品に気に入っているものを聴いたりすることになりました。Op.31の3曲のピアノソナタは、16番・17番・18番ですが、16番のピアノソナタは、高校の試験の曲でトラウマになったことがあるので、レッスンでも持ってこないでくれとか言われたことあります。確かに試験としては突っ込みどころ満載のような感じがします。アマチュアの人が弾いているのは、聴いたことありません。17番のテンペストは、有名な曲ですし、自分でも、3楽章はさんざんおしかりを受けながらも人前で弾いたことあります。プロアマ含め、いろいろな方の演奏を聴く機会もありました。18番は、結構長くやっている方で、弾く人はときどき聴きます。1楽章については。どーふぁふぁーといって、楽しみにして聴きに行ったこともありました。3楽章もコンサートのアンコールで聴いたり、大人からピアノはじめましたという方の発表会の演奏とかでたまに聴きます。ところが2楽章となると、まるでなく、4楽章となるとアマコンの2次予選でまだ古典ソナタが必須課題だったころ、とても歯切れのいい演奏を聴いたこと、いまだに覚えていたりしますが、後にも先にもこの1回です。ということで、あまりに極端だなあという印象もっています。Op.31は、ソナタ形式とか構成がしっかりしているので、勉強するにはいいかもと何気に言ったりもしました。しかしきっちり演奏するにはいろいろなことを積み上げしないといけないので、結構時間がかかりそうです。BGM: モーツァルト ピアノソナタ 第10番 K.330 ベートーヴェン ピアノソナタ 第18番 Op.31-3 (15分過ぎあたりから) シューベルト ピアノソナタ 第21番 D960 第2・3・4楽章 (ピアノ:クララ・ハスキル)https://www.youtube.com/watch?v=RD0X5VhQ3hw日本のCDtの出しかただと、18番のソナタはチクルスとかになってしまって、なかなかお見かけいたしません。クララ・ハスキルは会社に入ったころ、雑誌とかでモーツァルトのピアノ協奏曲とかだと、かならず、推薦する方がいて、端正な演奏は自分もお気に入りでした。最近あまりお店にいっても見かけませんが、忘れてはいけないピアニストのひとりだとおもっています。何かのとき、ライブの18番の演奏を聴く機会があって、この演奏にすっかりはまってしたことがありました。久しぶりに聴けた感じがしてよかったです。

May 23, 2015

コメント(0)

-

4番のそなた。

4番のソナタは、ベートーヴェンではなく、モーツァルトの作品。この月曜日にホールで聴いた生のピアノの音は、いまだに引きずっています。。。。 BGM: モーツァルト ピアノソナタ 第4番 K.282 (ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス)https://www.youtube.com/watch?v=FPRtiY5GJFkしばらく忘れていた曲を、どこかのコンサートで聴いて、やっぱりよくできた曲だと思って、頭のなかをぐるぐるとまわったりします。そういえば、モーツァルトのソナタなんぞ、しばらく弾いていないことに気づきます。モーツァルトの音色というよりもハイドンとかベートーヴェンとかの音の方が向いているかも・・・・と、やんわり言われたこともあり、数年以上、なんだか弾いていないかもしれません。最初から緩徐楽章のようなこのソナタは、途中から変化も大きく、遊び心が満載で、楽しいです。BGMで聴いているピアニスト、若いころのCDと、50代になってからのCDとどちらも聴いたことありますが、断然後になってからの方が好きです。一時精神的にいろいろあった時期もあったようですが、ピアノも聴くばかりだったころ、モーツァルト、シューマン、シューベルトとか、いろいろ聴いていました。生まれ故郷のポルトガルってどんなとこと思い、リスボン万博のあった1998年に、景色を観に行ったり、そんなこともありました。ザルツブルクのモーツァルテウムでピアノ協奏曲23番聴きに行ったり、追っかけだったのかもしれません。東京公演売り切れで、気が付けば新幹線に乗り、残券のあった大阪のザシンフォニーホールへ、ベルリンフィル クラウディオ・アバド指揮 ピリスがピアノのシューマンのp協とかというのもありました。横浜みなとみらいホールへ一度だけサインをもらいに行ったことがあるのですが、もっていったCDにたくさんサインしてもらい、お話しするネタがあったおかげで、リスボン万博の日本館にはうちの娘がバイトしていたとか、有意義なお話しも聴けたりしました。CDの出し方、曲の選び方、NHKのピアノ講座のTV番組での選曲とか、波長が合うのか、好みが近いピアニストなのかもしれません。モーツァルトのCD,出しなおして、そのときの方が、ずっといいピアニスト、グルダもブレンデルも60過ぎてから、そうした方たくさん聴いてきましたので。●モーツァルトのソナタは、ひとつかふたつでいいので、美しく弾けるといいなあと、昨年全楽章弾いているピアノ仲間の演奏を聴いて、つくづく思ったりもしました。たぶん、10年くらい前にいろいろ弾いていたときよりは、深い音色で、人間長くやっていますという感じになればいいですが。。。今度はベートーヴェンとかの音のほうがいいのでは・・・とか、師匠にはぐらかされないように、真摯にやってみて、いろいろ追及するのもいいかもしれません。また黄色いお家見に行きたいです。

May 21, 2015

コメント(0)

-

ポピーとモーツァルト

このあいだ、茨城県にある大きな国営の公園で、きれいに咲いているのが、とても気に入りました。ここから帰ってきて、テレビで観たモーツァルトのピアノ協奏曲25番と、昨日のコンサートで聴いたモーツァルトソナタ4番が、心地よく聴こえて、いい時間を過ごせたと思っています。最近、103歳の方の美術家の方が、新書を出されていて、何歳からでも始められると、いろいろなことを達観した語り口には、本当に考えさせられました。2か月ほど前にベルリンフィルの放送で、90歳のピアニストがデビューと言って(実際はボザールトリオのピアニストだった人がソロを弾いている)、モーツァルトのピアノ協奏曲24番を、あまりに美しすぎておどろきました。 まだこういった方がたの半分ほどしか生きていないので、自分がお子様のように思え、やりたいことをせいぜい楽しんでみたいものだと思います。●BGM: モーツァルト ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503 (ピアノと指揮(弾き振り) ルドルフ・ブッフビンダー 、ウィーンフィル管弦楽団)https://www.youtube.com/watch?v=SWYIji8pFJsモーツァルトの後半のピアノ協奏曲のうち、25番は、それほど多くないかもしれません。ハ長調特有の明るさと壮大さともあって、最近は楽しんで聴いています。このあいだ、テレビでやっていたピョートル・アンデルジェフスキーさん、これといったコンクールで優勝したわけでもなく、徐々に著名になってきている感じで、そういえば、最近演奏会のプログラム見ても、そういう方が増えてきている気がしています。

May 20, 2015

コメント(0)

-

三輪郁ピアノリサイタル(東京文化会館小ホール)

お世話になっているピアニストのリサイタル。東京文化会館で催されるのは、8年半ぶりになっているかと思います。●そのころのことがのこっているので、2006年12月のブログをアーカイブしてみました。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200612210001/そのときは、N響のコンマスを招いて、モーツァルトのピアノ協奏曲三昧。19番27番の協奏曲が主体で、近辺で行われているモーツァルトがずいぶん多かったと思います。そのころは、のだめカンタービレのテレビドラマが出てきて、夜中まで番組収録のロケでお台場にあるテレビ局に行っていた時期もありました。●去年の春は、いろんなところからのアンサンブルの演目がいっぱいで、よくもこんなばらばらの演奏会をこなされるものだと、けな気に過ごされているところを、みておりました。 東京春音楽祭と、アンサンブル金沢が連荘で、リヒャルトシュトラウスと聴いたこともない現代曲でしたので。兵庫芸術文化センター管弦楽団(PAC) 室内楽シリーズ38 パック・ウィンズ!2014年3月13日(木)、14日(金)各日 14:00兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール■ フランセ:小四重奏曲 (木管アンサンブル版)■ ベートーヴェン:ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op.16 *出演曲■ モーツァルト:セレナード第10番 変ロ長調 K.361 「グラン・パルティータ」特別ゲストクラリネット/セバスティアン・マンツ(シュトゥットガルト放送交響楽団 首席クラリネット奏者) ピアノ/三輪 郁管弦楽/兵庫芸術文化センター管弦楽団 木管セクション主催/兵庫県、兵庫県立芸術文化センター東京・春・音楽祭2014 東京春祭マラソン・コンサート vol.4 リヒャルト・シュトラウスの生涯 ~生誕150年に寄せて 第1部 誕生―激動の人生の幕開け ~若き日の傑作ホルン協奏曲から晩年のオーボエ協奏曲まで2014年3月23日(日)11:00開演(10:45開場)東京文化会館・小ホール■出演広田智之(オーボエ)松崎 裕(ホルン)三輪 郁(ピアノ)■曲目R.シュトラウス:仕立屋のポルカ op.1 *出演曲F.J.シュトラウス:ノクターン op.7R.シュトラウス:ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 op.11 *出演曲オーボエ協奏曲 ニ長調 *出演曲オーケストラ・アンサンブル金沢 第30回東京定期公演2014年3月24日(月) 19:00開演(18:15開場)サントリーホール井上道義(指揮)郷古廉(ヴァイオリン)■権代敦彦:クロノス ―時の裂け目―(2012) *出演曲■シューマン:ヴァイオリン協奏曲 二短調■ベートーヴェン:交響曲 第5番 ハ短調http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201403240000/郁の会主催 第12回サロンコンサート TOKYO2014年3月30日(日)開演18:00 開場17:40東京代々木上原:ムジカーザ■プログラムチャイコフスキー:バレー「くるみ割り人形」よりリヒャルト・シュトラウス:歌劇「薔薇の騎士」によるコンサート用ワルツ 他紀尾井シンフォニエッタ東京 第94回定期演奏会4月11日(金)19:004月12日(土)14:00東京四谷:紀尾井ホールペーター・チャバ(指揮), ■曲目・ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」 *出演曲・ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ ・コダーイ:ガランタ舞曲 ・R.シュトラウス:町人貴族 Op.60 TrV228c *出演曲****************こんな感じになることが多いので、もうリサイタルされることは、なかなかないのかなあと、思っていたら、久しぶりに催されることとなりました。プログラム:モーツァルト ピアノソナタ第4番 変ホ長調 KV.282シューベルト さすらい人幻想曲 D760**バッハ=ブラームス シャコンヌ(左手のための)バルトーク 15のハンガリー農民の歌 Sz71コルンゴルト 「空騒ぎ」op.11 より3つの小品はじめ、このプログラムを聴いたとき、ばらけた感覚がどうなるのだろうと思いましたが、これが今の演目なんだろう、10年前のモーツァルトをシリーズでやっていた時から、やっぱり10年経って、いろいろな世界が加わって、今に至っているのだろうと、つくづく思いました。プログラムになかなか入れにくいモーツァルトの初期ソナタやシューベルトのさすらい人とか、相当練っているようにも思えました。ウィーンとか中欧の独特の世界をホールいっぱいに包める方は、なかなかお見かけできないです。いっぱいそういう音を聞いて、ピアノ仲間といっぱい美味しいものを食べてと、本当に楽しい時間を過ごすことができ、それが何よりだったと思います。

May 19, 2015

コメント(0)

-

大阪の歴史と地理と今日の住民投票を眺めてみました。

23時からのニュースで、大阪都に関する住民投票のことがやっていて、東京にいて、普通ありえない、大阪市の個別の区の賛成票反対票の説明があって、とても興味深くみていました。大阪の文楽など古くからある文化的なものを批判的にみていてお金のことしかいわない現在の市長は、あまり好意的にはみれませんでして、守るべきものを守ってほしいと遠目でみていましたが、少しほっとしました。せっかくなので、大阪府と大阪市がどうやってできたのかも含めて、自分なりに興味のあることをいろいろ調べてみました。●大阪府は、江戸時代、摂津国、河内国の一部だったものからスタート。。慶応4年に大阪府設置、奈良県、堺県設置。大阪府が大阪市街地を管轄する。明治4年の廃藩置県後、明治9年に奈良県に堺県が編入したり、明治14年に堺県を大阪府に編入したり、いろいろありましたが、明治20年に奈良県が設置されたことにより、現在の大阪府・奈良県の姿に。明治21年府県制(地方自治制度)公布明治20年 第一次伊藤博文内閣の時代(明治18年~明治21年) 内閣総理大臣 伊藤博文 (長州藩) 外務大臣 井上馨 (長州藩) 内務大臣 山縣有朋 (長州藩) 大蔵大臣 松方正義 (薩摩藩) 陸軍大臣 大山巌 (薩摩藩) 海軍大臣 西郷従道 (薩摩藩) ●大阪市の歴史 (大阪市の歴史ータイムトリップ20000年) 大阪市HPよりhttp://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000010244.htmlそれ以外で気になったこと。明治12年 1879年郡区町制法令施工。大阪4大区が東区、南区、西区、北区の4区となる。明治22年 1889年 大阪府4区を大阪市をして市制施行(面積は15.2平方キロ、人口46万人)昭和7年に15区、昭和18年に22区、昭和30年第三次ほぼ現在の市域に。昭和31年に政令指定都市に。●現在大阪市は、面積225.21 平方キロ(東京23区 621平方キロ)人口268万人 (東京23区 907万人) 24区 姉妹都市 サンフランシスコ メルボルン サンパウロ サンクトペテルブルク ミラノ友好都市 シカゴ ハンブルク 上海●大阪住民投票 (大阪市における特別区の設置についての投票の開票結果)http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150517/k10010082861000.html賛成 694844票 (49.6%)反対 705585票 (50.4%)確定票数http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu240/sokuho/kaihyo_data_10.html(興味のある区)此花区 (生まれたところ) 賛成 17597 反対 18872西淀川区(幼稚園までいたところ) 賛成 23670 反対 28337東淀川区(小学校から31までいたところ) 賛成 43388 反対 41340 北区 (会社のあるところ) 賛成 36019 反対 25001★ずいぶんいろいろだなあと思いました。 人の入れ替わりの多そうな、梅田駅付近の北区の人は、転勤その他で、そもそも大阪に古くからいた人ばかりでなく、違った内容になるのかと思います。写真は、椿山荘(今日アンサンブルをいろいろ聴いていました。 )大阪市ができたころ、内務大臣をやっていたのは、このお庭をつくられた山縣有朋。BGM: ブラームス 間奏曲 Op.117-2 (ピアノ;ソコロフ)https://www.youtube.com/watch?v=V4B5BRm1dhMブラームスのOp.117は、1892年の作品。大阪市ができたころの作品。いろいろと眺めていて、勉強になりました。

May 17, 2015

コメント(0)

-

コンサートアフター・ひたち海浜公園

水戸室内管弦楽団のコンサートが終わった後、いままでは、すぐに特急にのって、上野へとんぼ返りで、真っ暗で景色がみえない車中を過ごしていたのですが、今回は、翌日に近くを観光することにしました。ひとりとふたりのちがいはやっぱりあるのだと思います。水戸駅から常磐線で一駅乗って、勝田まで行き、そこからひたちなか海浜鉄道というものに乗って、終点の阿字ヶ浦へ。そこから、送迎バスに乗って、国営ひたち海浜公園へ。どうしてこのような場所に国営の公園が・・・と、ちょっと調べました。もともと水戸陸軍飛行学校、陸軍水戸飛行場があった場所、戦後米軍が使用し、日本に返還されたのは、昭和48年のこと。昭和54年公園事業着手、昭和59年公園工事着手、平成3年(1991)開園で、徐々に拡張工事を実施し、今に至っているとのことです。 歴史を感じました。ディズニーランドの7倍規模の広大なところで、ロックフェスティバルとかも開催されています。 ●5月前半はネモフィラが美しく、公園のみはらしの丘で堪能してきました。少しだけですが、これから満開になるポピーの花も気に入りました。公園からは、海が見え、太平洋を眺めることのできる、静かなカフェテラスもあり、ここは結構気分がいい眺めでもあり、くつろげました。公園内は広すぎるので、構内を回る車両に乗り、いろいろな眺めを楽しみました。●音楽祭やコンサートの前後に、ちょっと出歩くこともあり、もろもろの音楽祭のある別府・松本・金沢・大津・・・とかの会場近郊で、地方のコンサートホールも整備されてきていることを感じたりします。水戸のホールも30年くらい前に作った方が偉かったのだと、楽しい思いをさせてもらったので、感謝なのだと思っています。 BGM;モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 (ヴァイオリン:アンネ・ゾフィ・ムター)https://www.youtube.com/watch?v=ETXPKHPPov8

May 16, 2015

コメント(0)

-

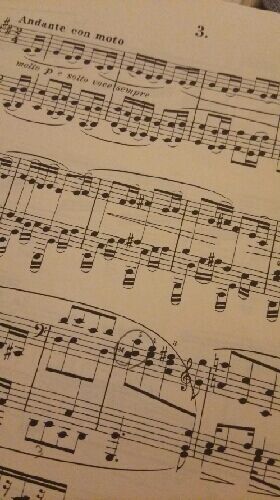

そっとぼーちぇ♪

sotto voceのイタリア語は、そっと弾くので、日本語と同じみたいです。 この曲、一見なんでもなさそうな3オクターブのユニゾンの4小節、本当に難しいです。譜面以上に奥深さも奥ゆかしさもあり、相当考えて弾かないと、とレッスンにもっていく度に、あーでもこーでもとなります。数ヵ月時間もあることだし、ブラームスが出したい音はとことん探して見たくなりました。 ブラームスの間奏曲を練習しているのは、 10年ぶりになり、年齢が増えた分だけのことだけはと思えるようにしたいです。

May 16, 2015

コメント(0)

-

6年ぶりに小澤征爾さんの指揮を見ました。

水戸室内管弦楽団のコンサート、こじんまりしたArtTowerMitoのホールもとても好きです。 小澤征爾さんの病気回復後にコンサートで指揮されているところ、やっと伺えました。 オーラもあり、おそろしいばかりの集中力。ベートーベンの交響曲2番には圧倒されるばかりでした。 しばらく頭にずっと鳴っていると思います。 やりたい作品をじっくり取り組まれているようで、ベートーベンの若い作品特有の明るく勢いのある音楽は間近で聴けて、本当に心地よかったです。

May 16, 2015

コメント(0)

-

キャッシュディスペンサーでなく・・・コンサートホールATM.

http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200904260002/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200812230001/この建物を見るのは6年ぶりになるみたいです。自分のブログでログをとっているので、3回目なのか、6年ぶりなのかと、思ってしまいました。よほどのことがないと、遠出になるので、行くことはないのですが、めったに出会えない指揮者なり、ピアニストなりがいると、飛んでいってしまう習性はあります。上野駅まで行って、17番線のホームに行くのが常なのでしたが、世の中、何年か経つと変わるもので、ちょっと調べていたら、東京駅の7番ホームから、行くことができるようです。 BGM:ベートーヴェン 交響曲第2番 ニ長調 Op.36 (指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリンフィルハーモニー管弦楽団)https://www.youtube.com/watch?v=MGKxsRqKWsU交響曲2番は、ライブで聴くのはめったにありません。チクルスでもないかぎり、あんまりやらない曲です。ピアノソナタでいうとテンペストOp.31くらいの30代前半の作品。このころの作風、前進気勢があって、とても好きです。聴いていて元気がでるので、聴き入ってしまいます。運命と第九しか・・・という方には、2番とか8番とか長調の明るい交響曲を聴いていただきたいのです。カラヤン先生と、師事されていたので、明日お見かけする指揮者はそうよく言っておられたと思います。

May 14, 2015

コメント(0)

-

スーパープレゼンテーションと古い楽譜と指揮者。

http://www.nhk.or.jp/superpresentation/backnumber/150513.htmlスーパープレゼンテーションというEテレの番組で、音楽のことを語っておられました。指揮者はマイケル・ティルソン・トーマス。現在サンフランシスコ交響楽団の指揮者。2000年前の楽譜から、数百年前の楽譜のことがでてきましたら、2月にあるピアノスタジオで見た、この楽譜を思い出しました。●マイケル・ティルソン・トーマスが、番組で述べたこと、上記URLにもありますが、大切にしようと思います。Music and emotion through time「時を超える音楽と感情」Well, that's why I take every performance so seriously, why it matters to me so much. I never know who might be there, who might be absorbing it, and what will happen to it in their life.だから私は一回一回の演奏を大事にする。誰が聴いてくれて、どんな影響を人生にもたらすか、わからないからね。●この指揮者、一度だけ聴いたことがあります。1990年7月だから、25年前になります。京都会館第一ホール。ロンドン交響楽団の公演。バーンスタインが病気でキャンセルとなり、代理で指揮棒を振ったのは、この方でした。ベートーヴェンの7番、バーンスタインのシンフォニックダンスほか・・・、コンサートホールで数千円払い戻しがあったのは、後にも先にもこのときくらいですが、そんなことしなくても、といまでも思っています。京都会館は、平安神宮から歩いて少し、岡崎公園の中にあります。2013年に初詣いったときに、通りました。そのときもロンドン交響楽団のコンサートのことをおもいだしました。BGM: ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 Op.61 (ヴァイオリン:アンネ・ゾフィ・ムター 指揮:小澤征爾 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団)https://www.youtube.com/watch?v=GMc7RhA4t4cスーパープレゼンテーションのなかで、ピアノで弾いていた曲が、この曲の1楽章でした。美しいというたとえで弾いたなかでした。不思議なご縁なので、また聴いてみたくなりました。

May 13, 2015

コメント(0)

-

5ユーロの食糧を思い出してしまいました・・・・。

きのうのはなしのつづきですが、ベルリンフィルの新しい指揮者は決まらなかった。1年以内に決めるということが決まった・・・と、通勤する途中で、ネットで見てたら知りました。1か月ほど前、日経新聞の記事で、5人の候補者をあげていました。ヤンソンスバレンボイムティーレマンネルソンスドゥダメルヤンソンスとバレンボイムは高齢だけど、それ以外の3人は、妥当な候補者だとおもいます。20年に1回くらいの人選は、本当に大変だと思いますが、あわてて結論を出さなかったのも、よかったのかもしれません。写真のプレッツェルは、ベルリンフィルのホールを出たところで、5ユーロで売っていたもの。コンサートの開始が21時で、終わったら、どっこもお店が開いていなくて、マクドナルドですら閉まっていたので、唯一の夜の食べ物となり、ブーイングの嵐となったもの。。。味わっていただければ、とてもおいしいものでしたが・・・。BGM;ブラームス 4つの小品 Op.119-3,4 https://www.youtube.com/watch?v=IXDljcsz6iw今日は明るい曲が聴きたくなりました。

May 12, 2015

コメント(0)

-

ベルリンフィルの指揮者は誰になるのだろうか・・・。

ベルリンフィルの次の指揮者を選ぶ選挙が、5月11日に団員によって行われると、報道されていました。フィルハーモニーホールの外観はこんな黄色い感じで、カラヤンサーカスという別名もあります。●これまでの首席指揮者ルートヴィヒ・フォン・ブレナー(1882年 - 1887年 常任指揮者)ハンス・フォン・ビューロー(1887年 - 1892年 常任指揮者)アルトゥル・ニキシュ(1895年 - 1922年 常任指揮者)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1922年 - 1945年 常任指揮者)レオ・ボルヒャルト(1945年 常任指揮者)セルジュ・チェリビダッケ(1945年 - 1952年 常任指揮者)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1952年 - 1954年 終身指揮者)ヘルベルト・フォン・カラヤン(1955年 - 1989年 終身指揮者・芸術監督)クラウディオ・アバド(1990年 - 2002年 首席指揮者・芸術監督)サイモン・ラトル(2002年 - 2018年 (2017年度)[2](予定) 首席指揮者・芸術監督)ざっと、130年ほどの歴史をみても、これだけの人しかいないのかと思ってしまいました。1882年ころであれば、ブラームスは現役の作曲家として活躍していたころ。できたての交響曲とかを演奏していたのでしょうか。見ているだけでわくわくします。40年以上続いたカラヤンの時代は本当に長かったようにも思えます。カラヤンの不仲だったといわれるチェリビダッケはミュンヘンフィルの指揮者だと思っていましたら、ここにも名前ありました。カラヤンのあとのアバドに至ったときの報道と過程と候補にあがったたくさんの指揮者のときは、すさまじいものも感じました。レコードではカラヤン、コンサートではアバドで何度か・・・という感じで、サイモンラトルは、結局BSのテレビ中継で楽しみました。サイモンラトルは、売出し中のころでしたが、バーミンガム市交響楽団のお客さんが半分ほどしかいなかったときに大阪でコンサート聴いてサインもらったことあるのですが、家宝のように思っています。ベルリンフィルハーモニーの外観の写真を撮った日、アンドリス・ネルソンズという指揮者でブラ4聴きましたが、候補者のひとりなのでしょうか・・・・。まだ40歳にもなっていないので若すぎると言われるのでしょうか。2018年で、サイモンラトルはロンドン交響楽団の指揮者になるらしく、故郷イギリスに戻るようです。また、いろいろな結果や過程を楽しみます。●60歳過ぎて華やかな指揮者の世界をかいま見ていると・・・、60歳で定年退職だ雇用延長だという世界が、なんなんでしょう・・・・と思ったりもいたします。 BGM: ブラームス 交響曲第4番 第3楽章より (指揮:サイモン・ラトル/ベルリンフィルのページより)https://www.youtube.com/watch?v=HGsxoyYj2qY

May 11, 2015

コメント(0)

-

げんだいえんげいの点と線とバッハ平均律・・・。こんな深夜に。

日曜日の夜とか深夜にクラシック音楽の番組やっているので、聴くこと多いです。「クラシック音楽館」で庄司紗矢香のヴァイオリンで、シベリウスのヴァイオリン協奏曲。すっかり聴き入ってしまいました。BGM: シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (ヴァイオリン:庄司紗矢香 ロンドン交響楽団)https://www.youtube.com/watch?v=twj5RKvII_k ●深夜、BSプレミアムで、今日もこういうのがあるのかとおもっていたら、「プレミアアムステージ 現代演劇の点と線VOL.2 ”はなしことば論”」という番組で、コンビニの店員とかお客さんに扮した方の劇をやっています。深夜4時まで。はまってしまうと、4時になってしまうので・・・・という感じです。すごい番組。BGMが、バッハの平均律が最初のから延々となっていて、それが心地いいので、すっかり聴き入っています。http://tv.so-net.ne.jp/schedule/200103201505110000.action BGM:バッハ 平均律クラヴィーア組曲 第1巻 (ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ)https://www.youtube.com/watch?v=8Ks9Q8AF4Do

May 10, 2015

コメント(2)

-

神田祭2015のひとこま。

http://www.kandamyoujin.or.jp/kandamatsuri/download.html神田祭、間近で見るのは、久しぶりです。思わぬ行列もあり、楽しんで観ました。甘酒横丁のあたりに来るのは、ぜんぜん知りませんでした・・・・。 ●BGM: モーツァルト アヴェヴェルムコルプス K618https://www.youtube.com/watch?v=6KUDs8KJc_cお祭りとは別に・・・、ちょっと聞いてみたくなったので。。。どこかのコラムでモーツァルトがあまりお好きでないとかの内容を読みましたが、すごい悲しかったです。最近は音や音楽の好みが近い人とよくお話しするようになり、もうそれでいいかと思うようになりました。無理に人と合わせるのはしんどいだけですから。1曲だけでもいいからモーツァルトのソナタきちんと弾けるようになりたいです。

May 9, 2015

コメント(0)

-

江古田駅北口

江古田駅北口の案内、左側矢印、武蔵野音楽大学、右側矢印、日大芸術学部…。ひさしぶりに降りましたが印象に残ります♪日大芸術学部の近くのピアノのあるお店でGW明けの週末を過ごしました。聴いているだけでしたが、入れ替わり立ち替わり、いろんなかたの演奏は楽しめました。料理も合コンのような席で10人くらいの宴席も、インターナショナルな感覚を味わえました♪ BGM: Nikolai Kapustin - Eight Concert Etudes, Op 40 https://www.youtube.com/watch?v=116QHk9jNGI

May 9, 2015

コメント(2)

-

神田祭のポスターと、2人作曲家の誕生日と。

神田祭がこの週末にあるのでと、紹介したところですが・・・、今日は、 近くで、こんなポスターみたので、えええ・・・・っとおもってしまいました。 http://otapol.jp/2015/05/post-2862.htmlこういうWEBも見つけましたし、ラブライブの聖地として、神田明神はあり、遷座400年の記念の年ではありますが・・・江戸時代の大名の方々とか、明治・大正・昭和の方々とか、さぞびっくりされるのではと思うばかりでございました。●なにげに、Facebookをながめていましたら、チャイフスキーとブラームスの誕生日だと、ドイツグラモフォンのお気に入りのページからアップロードされていました。5月生まれというのは薄々記憶ありましたが、同じ日だというのは、こういうときに知ったりします。BGM:チャイコフスキー 交響曲第5番 第4楽章 (指揮:チェリビダッケ ミュンヘンフィル) https://www.youtube.com/watch?v=DeMmauRMbts BGM:ブラームス 交響曲第2番 第4楽章(Deutsch-Niederländische KammerPhilharmonie Otis Klöber, conductor ) https://www.youtube.com/watch?v=5opMz0m9mME 誕生日なので、明るい交響曲にしました。 どちらも会社へ行くまえに(出社拒否寸前のとき)聴いていた交響曲でいまだにお世話になっています。● チャイコフスキーは、ピアノの曲でそれほどお世話にはなっていませんが、ブラームスは後期作品が好きでして、少しずつでもべんきょうしてみようかなあと思っているところです。前に弾いたときから10年も経っているので、月日の経つのが早いことに改めて気づかされます。ピアノを習いはじめた曲は、コンサートに影響されて、曲を決めること、人にすすめられたCDで、曲を決めたりすることわりと多かったです。シューマンのクライスレリアーナのあとつづけてショパンのバラード2番を弾いたというコンサートが2回つづき(ベレゾフスキー、伊藤恵さん)、深いものだったからでしょうか非常に感化されたことで選んだりもしました。バラード2番の練習していたころ行った、ブレンデルのコンサートで、前半がハイドンで後半がシューベルトだったころ、その翌年の前半はハイドンで、後半はシューベルトの演目にあった曲を練習したり、なんだかそんなことしていたなあと思います。いまよりも感受性の高かったかもしれません。極めた演奏を聞けて運がよかったのかもしれません。最近では、生誕とか没年とかで曲決めることが多かったので、ずいぶん変わってきたようにも思えます。幸か不幸か国も時代もばらけたことは、いい方に転ぶだろうと思っています。

May 7, 2015

コメント(0)

-

ピンクの親子の象とその界隈。

特に予定をいれていないGW最終日、晴れの日は、休日であっても、一日家に弾き籠らず、必ず日が沈むまでに外へ出て歩く・・・ということを、一応自分自身のルールとして決めています。そんなこんなで、デパートのショーウィンドウがまず気に入りました。母の日にちなんだ、この親子の象は、とてもよくできていて、デパート入り口にもありました。地下に潜ってばかりでは、何なので、地上に上がると、三社祭仕様になっていて、この時期ならではのもの。GWではなく、十日後のお祭りにはこの中央通りもにぎやかになるのでしょう。COREDO室町1・2・3と大きく再開発され、日本橋もずいぶんと洗練された街になったように思います。老舗もあり、新しい店もあり、歩いているだけで気が和みました。映画館もあり、若い人が前より多く、この界隈にいると思います。いつもは、会社の帰りに立ち読みする本屋さん、クラシック音楽が静かにかかっているので、それも楽しみ。自分で選んだ曲ではなく、かかっている音楽を素直に聴いているのですが、結構、耳に残っていることも、しばしばあり、夜になって、また思い出して聴きたくなったりもします。写真左のレストラン街のなかにある、米祥(こめしょう)というお店。小さいお釜で選んだ銘柄のお米を炊いて、出してくれるところ、また行ってみたくなりました。。。BGM:モーツァルト フルートカルテット(四重奏曲) K.285 https://www.youtube.com/watch?v=zQjwS0XhQCMおだやかなモーツァルトが本屋さんで流れていたのは、とても和みました。しばらくモーツァルトのソナタも変奏曲も弾いたりはご無沙汰していますが、また楽しんで弾く時間とかあればと思ったりしています。

May 6, 2015

コメント(0)

-

パシオンのあとに期待したいこと。

東京国際フォーラム ホールAの様子。5月4日最終公演直前。5000人の会場でのコンサートは、少し広すぎる感じがしましたが、スケールが大きいことを活かした演出もあれば、楽しめるものだと思いました。20年ほど前、北京の人民大会堂で、コンサート聴いたことありますが、それと同じくらいのスケールでしょうか。 東京国際フォーラムのなかで写真の展示がありますが、そこのチームの写真・・・・。1度しかお会いしたことがないのですが、GWのこの時期いつもネットでは見ていて、ずっと応援しております。このカエルさんとうさぎさん、気に入っています。パシオンのテーマは、それなりに意義があるのでしょうけど、モーツァルトとか、バッハとか、作曲家のテーマのほうが、自分としてはわかりやすくて、興味をさらに持つのかもしれません。シューベルトのD946(3つの小品)のコンサートをはしごしたり、グリーグの抒情小品集(トロルドハウゲン婚礼の日)をはしごしたり、そういったこと、かつてやっていましたから。チケットがとりにくくなって、先に諦めてしまっているのもありますが。マスタークラスとか、体調万全で、テーマを絞って、これからも聴きに行くことになるでしょうか。2005年の初回(ベートーヴェン)と、震災のあった2011年以外は、どの年も行っていますし、ラフォルジュルネの他の地域、金沢とかびわ湖ホールとか、旅の途中で立ち寄ったこともありますが、また楽しみたいです。 BGM:チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 第3楽章https://www.youtube.com/watch?v=KrVMmRWzRSM

May 5, 2015

コメント(2)

-

ラフォルジュルネ2015.パシオンとマスタークラス。

午後から、有楽町の東京国際フォーラムへ。ラフォルジュルネ音楽祭2015に出かけました。 21時からコンサートのチケットを持っていますが、それ以外で目ぼしいものはおおむね売り切れていて、事前の下調べもあって、しばらくは、マスタークラスを聴くことに専念しました。●アンヌ・ケフェレックさんのマスタークラスラフォルジュルネでは常連のピアニストで、スコダ、ブレンデルに師事され、1968年ミュンヘン国際音楽コンクール優勝者。シューベルトの演奏会過去に聴いたことあり、興味ありました。14時半に整理券もらうのに30分並び、16時半から座席の場所とりで30分並び、聴講。本日の自分自身のメインイベントのひとつに。音大生の女性がショパンのバラード4番を弾いて、仕上がった演奏ではありましたが、そこから更に踏み込んでという形で、お話がありました。まず、日本の聴衆の「静寂のクオリティ」が高くてすばらしいこと、音楽を楽しむ場としてのラフォルジュルネ音楽祭で過ごしてほしいと言われました。60分の予定が、80分くらいに超過し、フランス語通訳の方のテンポがよく、よどみのない流れで進み、ところどころは、弾いたりしてくださいました。印象に残った言葉を走り書きでメモしたのですが、印象に残った内容。(曲目に関して)バラード4番は、ショパンのポートレート、内的な要素が集約された曲である。音楽を奏でるにあたり、土・火・水・空気が4つの要素であるが、ショパンの演奏者は、土の要素が薄くなりがちで、左手をよく聴きながら演奏。ソプラノを聴きたがるが左手をの音を聴くようにしたほうがいい。(他の曲との例えとして)曲の冒頭は、ベートーヴェンピアノ協奏曲4番と同じようなイメージ。途中の展開部で海の中を波がただようイメージのあたりは、ドビュッシーの沈める寺と同じ。(作曲者やピアニストが言ったことばの紹介コルトー 「クレシェンドと書かれたところは pの音量だと思えばいい」ショパンは、「この曲を簡単に弾いたほうがいい」と言っている(むずかしく考えすぎないという意味)(ピアノを弾くにあたって)ペダルは足で踏むのでなく、耳で踏んでいると思って。スラーの長いところは弦楽器のボーイングと同じで、一息で弾く。******後日、どこかの雑誌には、さらに気の利いた内容の文章もあるとおもいますが、事務局側の運営も板についてきているようで、なんでこんな生徒が演奏するのとか、受け答えがちぐはぐで意味不明とか、そんなことは、今回なく、有意義な時間でした。●過去に有意義だったと思った、ラフォルジュルネのマスタークラス。(6年前)ブリジット・エンゲラーさんhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905040000/ BGM:ショパン 子守歌 Op.57 舟唄 Op.60 (ピアノ:アンヌ・ケフェレック)https://www.youtube.com/watch?v=zhc3BiLB1cI BGM:シューベルト 楽興の時 No.2 ハンガリー風メロディ(一部だけ) (ピアノ:アンヌ・ケフェレック)https://www.youtube.com/watch?v=iA3S3MICkGA BGM:ショパン バラード 4番 (ピアノ:ユリアンナ・アヴデーエワ)https://www.youtube.com/watch?v=WCy3rs29clo●ラフォルジュルネ音楽祭で、聴いた有料プログラムプログラム316シンフォニア・ヴァルソフィア ロベルト・トレヴィーノ(指揮)アマンダ・バビアン(ソプラノ)アレッサンドロ・リベアトーレ(テノール)ユリアンナ・アヴデーエワ(ピアノ)(曲目)プッチーニ ジャンニスキッキより「私のお父さん」プッチーニ ラ・ボエームより、「私の名前はミミ」ドニセッティ 愛の妙薬より、「人知れぬ涙」ヴェルディ ラ・トラヴィアータより、「乾杯の歌」グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 (ピアノ: ユリアンナ・アヴデーエワ)マルケス ダンソン 第2番アンコール、 ショパン ワルツ3番 (ピアノ:ユリアンナ・アヴデーエワ) 乾杯の歌 ブラームス ハンガリー舞曲第5番5000人ほどはいるホールAで、楽しみました。アヴデーエワさん、華のある演奏でよかったです。ショパンコンクール優勝から早5年・・・という感じです。BGMでバラ4聴きながら、つくづくそう思いました。

May 4, 2015

コメント(0)

-

第26回 ピアノと戯れるの会 ・・・ひさしぶりのアスピアホール。

京王新線の幡ヶ谷駅の出口を素直に出て、素直に1回曲がれば、すぐに行けるところ。人の演奏を聴きにということであれば、年1回は来ているような気がします。他のオフ会、ピアノ発表会リハ、小さいスタジオの少人数での練習・・・何度かお世話になっていますが、ピアノ演奏するのは、5年ぶりくらいでしょうか。GWのまっただなかですが、とても人が集まって、延べ50-60人は軽くいたと思います。そんななかで、ピアノを弾かせて頂けるのは、ありがたいことだと思っています。4月はそれほどピアノにも触っていないなかでも、普通に弾ければいいと思いながら、弾きました。ベートーヴェンのソナタ27番の2楽章は、昨年の12月広島のYAMAHAで、今年2月に名古屋のベートーヴェンオフ会で、4月中旬に西新宿の白龍館で、弾いてはいるものの、メインにれんしゅうしているのはスクリャービンだったり、ブラームスだったりなので、イベントを作っては、弾いて見直し、そんな繰り返しだったと思います。 いろんなところで弾いていた甲斐はあったとは思います。しっくりいかないところはいくつかありますが、イメージはあって、そのギャップでいろいろあるだけなので、いつでも弾けるようになりたいものだという思いでいます。普段あまりいろいろな方と話しするのは、それほど多くなかったりするのですが、座った席の関係や、興味のある曲を弾かれる方とか、今年何回目かにお会いする方とか、お話しができてよかったと思っています。2台ピアノもカルメン部の演奏まで、6時間少し、盛りだくさんでした。関係者のみなさまにはたいへんお世話になり、ありがとうございました。 BGM: ブラームス ラプソディ第2番 Op.79-2 (pf:ラドゥ・ルプー)https://www.youtube.com/watch?v=tp-DeAZmKOA隣りに座っていた方が弾かれていたのと、出演者が2人この曲を選んで、2回聴いたこともあって、ものすごく気になりました。味わいのある曲だとも思い、奥が深い曲だとあらためて感じました。●●アーカイブ: 今回を含めて10回お世話になっているようです。感謝です。 場所と弾いた曲と、リンク先の日付のメモ 内容のことを書いたり、道中の風景を書いたり、その時その時いろいろだったりします。 ***** 第25回 シンフォニーサロン(門前仲町)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201410260000/ (シベリウス 樅の木 、 シューベルト 即興曲Op.90-3) 第24回 雑司ヶ谷音楽堂http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201405050000/ (シューベルト ピアノソナタ第21番 D960より第2楽章)第23回 白龍館 (西新宿)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201401260000/ (ベートーヴェン ピアノソナタ第11番 Op.22より第3楽章) 第22回 スコットホール(早稲田)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201304270000/ (ハイドン ピアノソナタ Hob.XVI-34,プーランク 3つのノヴェレッテ(左手担当)第21回 スコットホール(早稲田)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201209230000/ (ドビュッシー 前奏曲集第1巻 亜麻色の髪の乙女/ミンストレル)第20回 ルネこだいらhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201205050000/ (ベートーヴェン ピアノソナタ第9番 OP.14-1 第2・第3楽章) 第19回 スタジオ・アデリー(多摩センター) http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201104300000/ (シューベルト=リスト:ウィーンの夜会第6番)第13回 小岩アーバンプラザ http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200905050001/ (シューベルト ハンガリー風メロディほか)第12回 東京芸術センター (北千住)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200903210000/ (メンデルスゾーン 無言歌集(眠れぬままに/安らぎもなく/瞑想)●

May 3, 2015

コメント(2)

-

シャッターの閉まっていた場外馬券売り場と、明日のための予想と練習。

墨田区にある、すみだトリフォニーホールと反対側の南口のすぐそばにJRAの場外馬券売り場があり、たまに通りがかったりします。歩道橋にエスカレーターがついていたり、結構いたれりつくせりだったりします。閉館間際に行き、シャッターが閉まったあとの様子を初めてしることとなりました。こんな風になっているとは、知りませんでした。 人が多いときは、見向きもしないととこが見えたりします。街路樹の下を見ると、お馬さんの文様が。面白いものです。昨晩は、後楽園の東京ドームのとなりにある、黄色いビルのあたりも通ったので、記念撮影しました。春の天皇賞は、明日5/3です。昭和57年から60年までレースのある京都競馬場で、馬券売りでない、踏まれても蹴られても大丈夫ということで馬術部員が重宝されていたアルバイトに、部費として、15頭買っていた、お馬さんのエサ台のために、いろいろやっていました。当時、春の天皇賞は、昭和天皇日の誕生日の4月29日と決まっていました。昭和58年の天皇賞のときは、事故隊でした。、その前の年の有馬記念優勝馬が、途中で骨折リタイアし、その馬を引き取るために、出動し、自分が全国ネットのテレビにはじめて映ったりし、7万人くらいの観衆にその様子を見られたり、とても緊張した時がありました。そんなこともあって、思い入れあります。第151回天皇賞(春)が今回で、こんなに回を重ねてしまってという感じです。◎17 アドマイヤデウス〇14 キズナ17の単勝+複勝14-17の馬連 1点さいきん、あんまり参加しませんが、こういうことにいたしました。●BGM:フランク ヴァイオリンソナタ (vn:オイストラフ、pf:リヒテル)https://www.youtube.com/watch?v=CbHNO0oIu_gさっき、♪らららクラシックで聴いていたので、もう一回。●明日のピアノの練習は、ちょっとはしましたが、いまできる演奏ができればと思います。

May 2, 2015

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

- 吹奏楽

- ちくたくミュージッククラブ7thコ…

- (2025-11-22 23:43:42)

-