2010年06月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

2010年W杯 日本×パラグアイ戦 PK。日本惜敗に思うこと

う~~ん、惜しい。もう一息!!。 でも、ベスト16入りでも十分立派!!。関係者の方たちの感謝のことばを送りたい。<南アW杯>日本、死力尽くすも8強の壁…課題は技量アップ(2010年 6月30日20時2分配信 毎日新聞) パラグアイ戦は、素人目で見ても力量の差は歴然、如何ともしがたそうであったが、これを跳ね返し、よくぞPK戦まで持ち込んだと言う感じである。 PKで敗退とはなったが、技量差を『日本の組織力・チーム力』で補う日本サッカーで此処まで出来たことは驚異的、選手たちにがんばりに称賛の言葉を贈りたい。 でも、個人としては、個々の選手の技量が今以上に向上しなければ、これ以上は無理なんではないかと思えてならない。 岡田監督はこれでW杯の監督を降りるそうである。英断である。これが『組織力・チーム力』に偏重した日本サッカーのターニングポイントになればなぁ~なんて思ってしまう。 参照資料 娯楽(スポーツ)日本×パラグアイ戦[FIFA公式サイト] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月30日

コメント(0)

-

増税で財政再建できるほど状況はあまくないのでは・・・

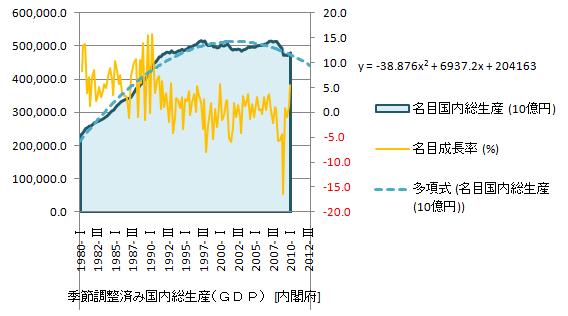

G8・G20で、日本の財政問題は特例扱いされたそうである。う~~ん、ちょっと、情けない。確かに、日本経済の先行きを考えると・・・仕方ないのかもしれない。 日本の名目GDPの推移をグラフ化すると下図のようになる。 どうみても、長期収縮経済。先の景気拡大局面で、1997年水準を超えられなかったところを見ると、今後10~20年内に510兆円水準まで戻るとは思えない。この状態では、どのようなに税率を設定しても債務残高対GDP比の改善は見込めないと思う。 ついでに名目成長率の推移グラフは下図の様になる。 直近、名目GDP成長率は急上昇しているものの、回帰直線の傾きは相変わらずの急な右肩下がり、長期縮小傾向に変化はない。1985~1990年クラスのバブルでも起きなきゃ右肩上がりに戻りそうもない。 GDPは(労働+資本+生産性向上)。国内の労働力推移と見通しをグラフ化してみる。 今後20年、大量移民でもなければ、生産年齢人口が増えることはない。この状況を見て日本経済が成長すると考えられる方がどうかしている。 資本財(設備投資)の推移をグラフ化してみる。 こちらも、長期減少傾向。直近は、減価償却費をも下回っている。公共事業予算の大幅削減と合わせると、国内資本財は、既に減少に転じている可能性が高い。 人口推移、設備容量推移を見る限り、国内経済が成長する可能性は極めて低い。経済成長できなければ、増税をしても、債務残高対GDP比率の改善は難しく、財政はいずれ破たんする。これを回避することは不可能な気がするのだがどうなんだろう。参照資料 国内政治 ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月29日

コメント(0)

-

高速道路無料化の経済効果に思うこと

参院選挙間近に迫り、昨日に引き続きマニフェスト関連の話をちょっと書いてみる。 「高速道路を無料化すれば、物流コストが下がり経済が活性化する。」とか「物流コストが下がる分だけ企業の競争力が上がる。」とか言う人が本当なのだろうか?。個人的は信じられない。 輸送サービス当たりの高速道路の事業経費が変化しなければ、高速道路を無料化しても、社会が負担する物流コスト全体は変らない。高速道路無料化は事業経費になんら影響を与えないのだから、物流コストは変わらないはずである。 物・サービス価格は、高速道路通行料分だけ下がった様に見えるが、その分は税金で徴収されることになる。よって、長期的にはプラス・マイナス0で需要を押し上げる効果はない。 「高速道路無料化」は、物流コストの最終負担者を変えるだけの効果しかない。何処かの地域が利益を上げれば、その分は他の地域の損失となっているはず。 まあ、選挙対策ようの利益誘導政策にはもってこいの政策ではあるのだが・・・。ちょと、どうなってんのって感じである。 参照資料 国内政治高速道路無料化ってホントに必要なのか? ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月28日

コメント(0)

-

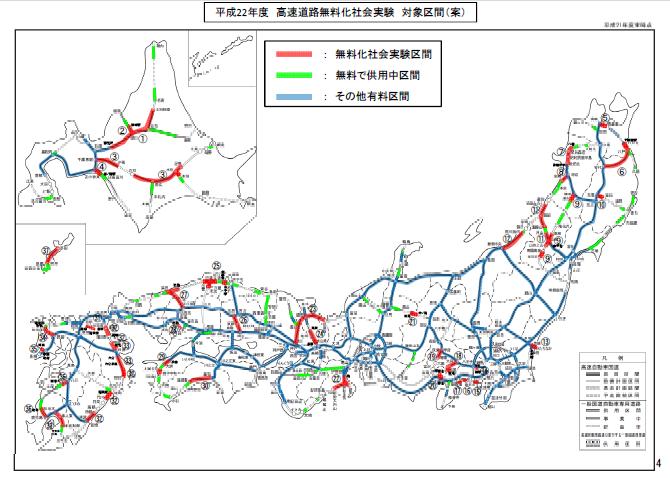

高速道路無料化は意味があるか?

高速道慮無料化の社会実験が2010年6月28日午前0時より開始される。首都高速と阪神高速を除いた全国の高速道路の約2割の区間が対象となるそうである。 個人的には、選挙目当ての人気取り。高速道慮無料化は、「百害あって1利なし」の政策と思うのだが、どうなんだろう。(参院選 政策を問う)高速道無料化に固執するな(2010年 6/27 日経新) 民主党は参院選のマニフェストは、高速料金を「段階的に原則無料」としている。『無料化』と言えば、耳ざわりは良いが、実質は『再国営化』。小泉政権が進めた高速道路事業の民営化を否定し、国が税金で経営する国営に戻すと言うこと。 小泉政権が高速道路事業の民営化を進めたのは、高速道路事業の赤字体質を改めるのが目的。財政が困窮する中、高速道路事業の赤字を穴埋めに、毎年約3000億円もの税金を投入することは看過できない。 赤字の原因は下記3点・政治家による選挙目当ての赤字路線建設。・国営事業特有の天下り体質による低コンプライアンス。・親方日の丸の公務員意識から来る高コスト体質。 これらを突き詰めると、政治家・官僚の高速道路事業への直接介入に行きつく。そこで、政治家・官僚の直接介入を遮断する民営化と言う手段が取られた。高速道路事業を通行料で経営する独立採算の完全な民間企業に再編すれば、政治家・官僚と言えどそうそう口は出せない。 しかし、民主党が掲げる『高速道路無料化』は、高速道路事業に税金が使われることになり、政治家・官僚の介入を、もはや、阻止することは不可能。折角、民営化で、政治家・官僚都合の赤字路線建設が抑制され始め、歳出が幾分、減ったのに・・・台無しである。参照資料 国内政治高速道路無料化ってホントに必要なのか? ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月27日

コメント(0)

-

2010年W杯 日本×デンマーク戦 日本勝利に思うこと

強い!!。ホントに強い。ここまで強いとは・・・びっくり。 対オランダ戦の裏で、デンマークがカメルーンを破ったと聞いて、日本が強いのでなく、カメルーンが弱かったのではと、穿った見方をしていたが、デンマーク戦は、文句の付けようがない。 岡田監督は勝因を『日本の組織力・チーム力』と語っている。サッカー素人の自分にとっては、逆説的で示唆に富み興味深い。 メディア報道は、W杯前から、日本選手は、外国人選手に比べ、個人の身体能力・技術力が劣り1対1では勝てないが、組織力は上。岡田監督は組織力で戦う方針と伝えていた。 しかし、この戦略、W杯前の4国際試合は、悲しいくらいにグダグダ。選手たちは個人プレーを避け、連携プレーに徹しているのだが、全然、結果がでない。ところが、W杯カメルーン戦から様相が一遍する。選手たちが連携プレーを乱すからと控えていた個人プレーを始めたのだ。すると、不思議なもんで、今まで不発に終わっていた連携プレーがハマりにハマり、急に強くなってしまった。 俄かサッカーファンである自分が思うに、 連携プレーは個人で仕掛ける時の不利を補う手段。連携プレーを乱すからと個人プレーを否定したならば、連携プレーが成立たない。何とも逆説的な話である。 日本選手が外国人選手に比べ、総合力で劣るとしても、要素技術なら世界トップレベルの物がいくつもある。これらの要素技術を生かし、不足している分を埋めるのが連携プレーであり、岡田監督の求める組織力と言うことなのだろう。失敗を恐れない個人あってこそのが組織力。ちょっと考えさせられてしまう。 そんなこんなを思いながら、フリーキックでの遠藤選手のゴールシーンを見ると、ちょっと感動的である。参照資料 娯楽(スポーツ)日本×デンマーク戦[FIFA公式サイト] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月26日

コメント(0)

-

昼食の回転ずしに思うこと

昼食で回転ずしを食べながら、「20年前は、高級料理だったのに・・・」と言う思いが湧きあがったので、ちょっと書いて見る。今は、回転ずしだからと言って侮れないほどおいしい。冷凍技術の進歩には、驚愕させられる。 現在、鮨と言えば「にぎり鮨」を思い浮かべてしまうが、これは江戸後期に誕生した「早鮨」、本来、鮨と呼ばれたのは「なれ鮨」、魚をご飯と共に漬け込み発酵させた保存食。 「早鮨」は、江戸後期に食酢を使った「なれ鮨」の代用品として誕生し、、ファーストフードとして屋台で売られることで江戸中に拡ひまった食品。千葉県で食酢の量産が始まり、安い食酢が手に入る様になったことが誕生のきっかけ。 鮨の種類種 類名 称説 明なれ鮨ほんなれ鮨魚を塩とご飯で漬け込み発酵で熟成させ、食べる時は飯を除いて魚だけ食べるなまなれ鮨魚を塩とご飯で漬け込む発酵を浅く止め、食べる時は魚とご飯を共に食べる早 鮨にぎり鮨魚とご飯を別々に食酢で絞め、食べる時は魚とご飯を共に食べる ここで、問題になるのが値段。「早鮨」は、ファーストフードとして流行ったと言うのだから、本家の「なれ鮨」よりは安かったばず。しかし、「なれ鮨」は保存食品、「早鮨」は生鮮食品(日配品)。保存食品が生鮮食品(日配品)より安いなんてこと・・・滅多にない。いったいどうしたら・・・・。 保存食品は、作り置きが効くので、材料が安い時に大量仕入、大量生産することで値段を抑えることができる。同じ材料を使ったのでは、日配品に勝ち目はない。 対抗するなら、規格外や売残りの材料を格安で、ちょっとづつ仕入れて、多品種少量生産するしかない。仕入は、煮物、焼物には大きすぎたり小さすぎる規格外品、足が速くて消費期限が短い投げ売り品。売る時は、少量づつ多様な商品を揃えての売り切り戦略。 こう考えると、江戸で流行った「早鮨」、今の「にぎり鮨」が、当初から多種多様な魚介類を使っていた理由がわかる。東京湾の魚種が豊富だったからではなさそう。今まで、廃棄されていた足の速い赤身魚、小さすぎて煮物、焼物に出来ない青魚を利用した庶民の味として「にぎり鮨」が開発されたのではなんて考えてしまう。参照資料 日常生活(食品) ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月22日

コメント(0)

-

民主党政権の新成長戦略、インフラ輸出は上手くいくのか?

昨今、ドバイ、東欧、ギリシャと国外資本に依存した新興国が相次いで経済破綻している。今後、国外資本に依存した成長モデルを採用する国は激減すると思われる。 既に、景気拡大傾向の新興国は、景気対策として巨額インフラ投資を行う必要性ない。つまり、国家破綻リスクをとってまで、国外から資本を調達し、景気対策を実施する状況ではないと言うこと。 リーマンショック後に新興国で景気対策として計画された巨額のインフラ投資は、今後、縮小される可能性が大きいと見ている。 菅首相をトップとする官民合同組織で、新興国のインフラ需要を取り込む戦略は、かなり厳しそうだと考えている。アジアの新興国は『アジア通貨危機』の経験がある為、国外からの資金の借入には相当に慎重でインフラ整備計画は、順次中止していくと見ている。ベトナム国会が新幹線方式の高速鉄道計画を否決(2010年 6月21日12時52分配信 ロイター) ベトナムの南北高速鉄道(新幹線)建設計画の事業規模は、ベトナムの国家予算の3倍程度、国内総生産(GDP)の5~6割に相当する560億米ドル。 昨年春にJICAが行った事業採算性の調査では、「投資資金の80%以上は国家予算から支出しないと事業採算性が合わない」とされている。つまり、事業の収益では、投資資金の20%以下しか回収できないと言うこと。 また、JICAが今年度に行った交通量の需要予測調査では、事業が黒字になるまで需要が拡大するのは2036年以降とされている。26年待ってから開業すればベストってお話。 常識的に見て、国会で否決されるのは、当たり前。逆に、GOが出る方が怖い。絶対に不良債権化する。自分が見るに、当該計画は、急激な経済縮小が予想される中で立てられた財政出動の最終手段。現状で当該計画を実施するとはとても思えない。 ベトナムの南北高速鉄道(新幹線)建設計画は、官民合同のオールジャパン体制で受注を目指していたパイロット案件。現状で上がっている他の案件よりは、事業見通しが良いはずである。でも、・・・。 事業の見通しが立たない様な事業に日本国民の税金を投資するって言うのは道義的にどうなんだろう。相手国政府が支払いを保証したからって、失敗しそうな事業に国民の税金を投資するって、どうなんだろう。ちょっと考えてしまう。きっと、上手くはいかない。参照資料 国内産業 ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月21日

コメント(0)

-

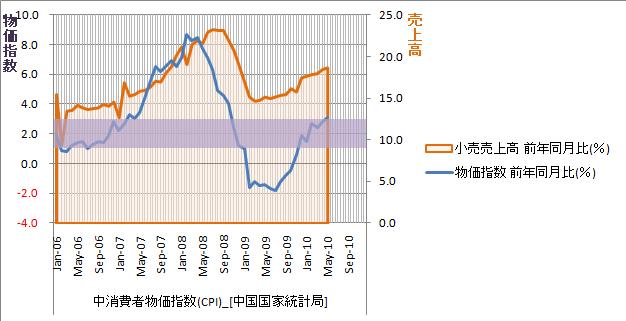

人民元対ドル固定解除に思うこと

2010年6月19日に中国人民銀行(中央銀行)がドルに対し固定していた人民元レートを解除すると発表した。人民元は、2008年7月以来、1ドル6.83元の固定相場制から管理変動相場制に戻ることになる。実施時期や変動幅を明言していないことから、大幅な通貨切り上げの可能性は低くそうである。 しかし、昨今の労働紛争の頻発と給与水準の切上げと合わせると中国に生産拠点を置く企業にとっては相当に手痛いのではないかと見ている。中国が人民元の柔軟性高める方針表明(2010年 06月 20日 07:10 JST ロイター) 中国が2010年6月26・27日にカナダで開催されるG20サミットでの批判をかわす為、切先を制すために対ドル固定解除したとも見られるのだが、それだけでなく、中国国内の事情もかなり大きそうである。 消費者物価指数と小売売上高の前年比推移をグラフ化すると下図のようになる。 グラフは中国の消費が既に過熱状態にあり、今後も、更に過熱しかねない。消費者物価指上昇率は、預金金利を上回っており、過剰流動性が金融市場を暴走させかねず、さらに、消費者物価上昇が賃上要求を誘因し、労働争議が多発しかねない。どちらも政情を不安定化させかねない忌々しき問題である。 だが、中国は、リーマンショック後の財政出動が不動産バブルを発生させている為、安易な政策金利の切上げ不可能。不動産バブルの急激な崩壊を招きかねないからである。 為替レートを切上げて、輸入物価を押し下げで消費者物価の上昇を抑えるしか方法がないのだと見ている。外圧で為替レートを切上げたと見られかねないリスクを冒しても為替レートを切上げをしなければならないほど状況は悪いのだろう。 自分が思うに、為替レートは大幅に切上げられないのだから、消費者物価の上昇を抑える効果限定的。今後2~3年は労働争議の多発と急激な労働賃金上昇が続くと見ている。中国に主力生産拠点を移した企業は、予想外の賃金上昇と為替レートの上昇に悩まされることになりそうである。採算が悪化したからと言って、倒産関連法が未整備の中国から生産拠点を移動させることは、事実上、不可能。ちょっと、やばいかもしれない。 参照資料 中国経済中国国家統計局(中国語) ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月20日

コメント(0)

-

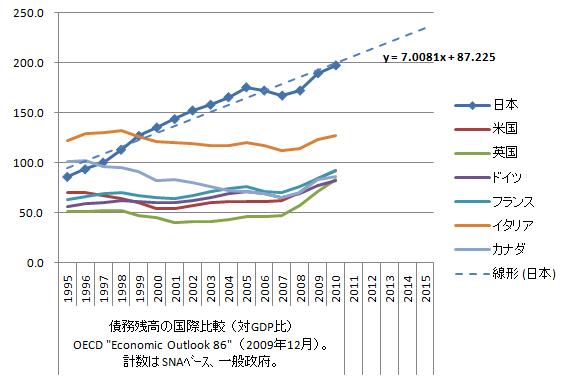

消費税増税に思うこと

『強い財政』と『強い社会保障』の為の「消費税減税」。民主党の参院選マニフェスト(政権公約)の言うところの税制の抜本改革案である。一見、方向性に矛盾は、なさそうなのだが、導入スケジュールや税率を示した試算を出していないので実現性や効果は判断のしようがない。直観的には、バレてしまいそうな気がする。 コントロールできる債務残高対GDP比率の上限は、経験則から2.5倍程度と言われている。要は、確認できる範囲で債務残高対GDP比率が2.5倍を超えて国家破たんに至らなかった例が見当たらないと言うこと。国際通貨基金(IMF)は、日本の債務残高対GDP比率が2014年に2.5倍に達すると予想している。自分が思うに、増税による財政再建は、もう時間的に無理だと見ている。債務削減に至る前に、市場から退場を突き付けられる可能性が高い。2009年12月OECDアウトルックの債務残高対GDP比をグラフ化する下図のようになる。 推移グラフより一次回帰直線を求めると、y = 7.0081x + 87.225 となる。債務残高対GDP比が1%増えると、長期金利を中期的に0.2%分上昇すると試算されているので、傾き7.01%のインパクトが如何に大きいかが分かる。 日銀が発表した資金循環統計は、2010年3月末債務残高は前年度末比4.8%増の1001兆7715億円。ネットでの個人の金融資産は、約1000兆(資産:約1400兆円、負債:約400兆円)で、もう、個人の金融資産は当てにできない。日銀が無理に長期金利を押えれば、実質金利が上昇する可能性があり、深刻なデフレが継続することになってしまう。もはや、低成長経済の日本は、金融政策でデフレを脱出することが不可能になっていると思えてならない。 財政再建と言うなら、増税より先に政府資産の売却。まずは、政府資産売却を年間20兆円規模で進めていかないと、時間を稼げない。消費税増税が実施され前に、市場から財政破たんを突き付けられないと思うのだがどうだろう。既に、消費税増税を実施できる時間をどう稼ぐかが問われている様な気がしてならない。参照資料 国内政治資金循環統計[日本銀行] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月19日

コメント(1)

-

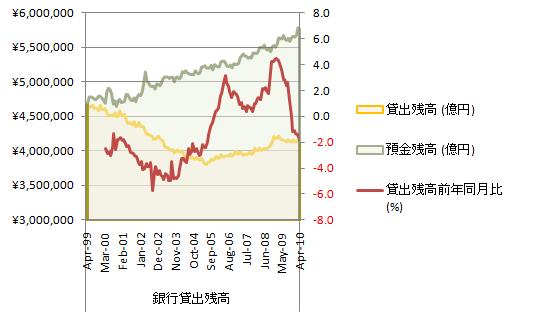

日銀が政策金融に踏込まなければならない程、日本の経済は病んでいるのか?

日銀が成長分野に融資する銀行に対し、低利で資金を貸出す新制度を8月末を目途に導入するそうである。総額は3兆円、1銀行当の上限を1500億円、金利は0.1%で貸出期間は1年。借換えは最大3回までだから貸出期間は最長4年まで伸ばせることになる。 これって・・・、中央銀行が政策金融に踏切るほど日本の産業界は痛んでいるってこと。今の日本の産業界は、伝統的な金融政策で景気変動幅を抑えたとしても、経済を成長させる力はないと日銀は判断したってことなのだろう。日銀 成長分野に3兆円 新貸出制度(2010年 6月15日13時16分配信 毎日新聞) 建前としては、日銀が個別融資案件までは踏込むことないとしているが、資金を貸出すのだからそう言う訳にも行くまい。日銀が間接的に企業の個別案件へ融資することになる。ここまでしなければ、民間に資金が回らないと日銀が考えているとは、ちょっと驚かされる。 自分が思うに、日本は「クラウディングアウト」に近い状態に陥っている。下図の銀行貸出残高推移グラフは銀行に資金があるのに民間へは貸し出されていかない様子を示している。 「クラウディングアウト」とは、行政府が公共投資の為に大量の債券を発行し、市中から資金を集めることで市中金利が上昇し、民間投資及び消費が減少し、経済活動が抑制されてしまうこと。 日本の潜在成長率は減少傾向で0.7前後、1%に満たないと見る。インフレ率はマイナス0.5%前後のデフレ状態。1.3%前後の長期金利(10年国債)はかなりの割高水準、今の市中金利水準は経済活動を抑制していると見ている。市中金利は、自国通貨高を通じて輸出減と輸入増を引き起し、公共投資によって増えた内需以上に総需要を流出させてしまっている。既に日銀は、政策金利を実質0%、国債の引受けも1兆円で量的緩和も限界値。これ以上の金融緩和政策を実施することは難しく、金融政策で利子率を抑制することはできず「クラウディングアウト」が発生していると考えている。 現状を放置すれば、日本経済は縮小し、財政破綻を引起しかねない。伝統的な金融政策が使えない中、これを打開するには、潜在成長率を上げて期待利子率を上昇させるか、期待インフレ率を引上げるしかない。しかし、期待インフレ率は巨大な需給ギャップ(需要不足)が存在する現状では如何ともし難く。退治しようと行政府が公共投資で需要を積み増しても、「クラウディングアウト」効果で需要が相殺されて余計に期待インフレ率を下げてしまう。日銀が政策金融で産業界を誘導し、潜在成長率を押し上る以外に方法が見当たらない。 ただ、これが上手く行くとは個人的にはどうしても考えられない。日本の潜在成長率における全要素生産性(技術進捗率等)は低下傾向にあり、労働力減少による潜在成長率の低下を補うことはどうあがいても不可能。「クラウディングアウト」効果は継続し内需も伸びそうにない。 日本経済はデフレから抜け出せずに、ずるずると破たんの道を突き進みそうな気がしてならない。参照資料 国内経済(金融) ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月18日

コメント(0)

-

2010年W杯日本 - カメルーン戦 日本がカメルーンを下す大番狂わせ!!

まさか、勝つとは・・・思わなかった。素直な感想である。たぶん、大方の人もそう思っていたのではないのだろうか?。 FIFAランク45位の日本が同ランク19位の「不屈のライオン」カメルーンにそうそう勝てるものではない。さらに、悪いことに岡田ジャパンは国際Aマッチ4連敗中でチームはお世辞にも好調とは言えない状態。ちょっと、良くて引き分け、悪ければ大敗と思っていたのが・・・世の中、何が起きるかわからない物である。 岡田監督が、カメルーン戦に負けると日本サッカー史上ワーストタイ記録、自信のW杯連敗記録も伸ばすことになる。まさに、背水の陣、岡田監督の心中を察するに余りある。よく心が折れなかったものだと関心させられる。 多分、実力は、カメルーンの方が上。でも、勝ちは勝ち。素直に日本の勝利を喜びたいし、監督・選手たちのがんばりを称賛したい。 「本田最高!!岡ちゃん天才!!岡田ジャパン バンザイ~~!!」。 まあ、未来に必然はない。何事もやってみなければ本当のことは分からない。参照資料 娯楽(スポーツ)日本×カメルーン戦[FIFA公式戦] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月15日

コメント(0)

-

日本航空は2次破綻への道を行くのか?

景気は最悪期を脱したが日本航空の経営が軌道に乗るかはちょっと怪しそう。銀行団の支援が受けられず、すぐに再建に行き詰るとも思えないが先行きはそうとうに厳しそう。 そもそも、日本にハブ・スポークモデルで経営する航空会社が2社も存在できるとはとても思えない。ハブ・スポークモデルは規模の経営が必要なのだから、国内2社体制はちょっと無理がある。1社がローコストキャリアなら棲みわけもできるかもしれないが・・・・。 国交省は作り過ぎた地方空港の責任を追求をのがれる為、国内に国際ハブ空港を整備し、地方空港をスポークとする、国内航空網を構築する方針。しかし、国内にバブ・地方空港間が等距離になる場所はなく、複数の国際ハブ空港を整備せざるを得ない。勢い、2重・3重投資になりかねない。あまりに投資効率が悪い。 日本の地理的条件を考えれば韓国・仁川空港を国際ハブ空港として使わせてもらった方が経済効果が大きいと考えている。 日本航空・全日本空輸、共に主たる市場は日本。市場規模で勝る海外のレガシーキャリアーとハブ・スポークモデルで競争できるとは思えない。自国資本の航空会社を守ろうとすれば、日本経済にマイナスでも内際分離政策で国内線価格を割高に維持しなければならない。う~~ん、あまりにも理不尽。 日本航空には、バブ・スポークモデルの経営に未来がないからと言って、労働組合との関係を考えるとローコストヂャリアにも転換できない。このままいけば全日本空輸と国内で消耗戦を演じて共倒れになりかねない。 いずれ、日本航空は全日本空輸に統合整理されるのではと思えてならない。参照資料 国内産業(航空業界) ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月14日

コメント(0)

-

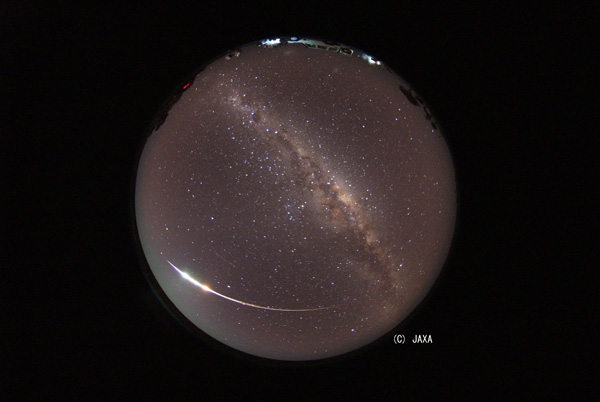

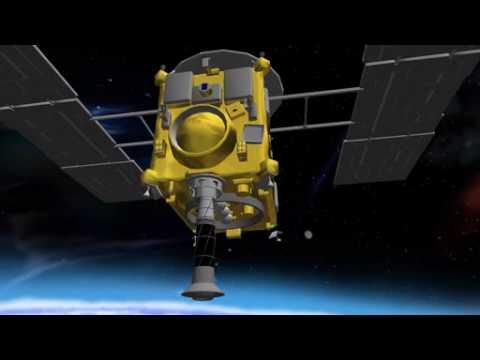

小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)帰還

小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)」が帰還した。 総航海距離60億キロ、航海期間は7年、長い旅が終わった。 「はやぶさ」本体は大気圏で燃え尽きたが「小惑星イトカワ」のサンプルを入れたカブセルは、無事オーストラリアのウーメラ砂漠に着陸したそうである。計画通りとは言え「はやぶさ」が燃え尽きてしまったことは、ちょっと、残念。 ただ、航海中に「はやぶさを」を襲った数々のトラブルを思うと、この偉業を称賛せずにはいられない。すばらしい。 プロジェクト管理に携わる者としての思いを述べるなら、失敗シナリオを考えること程辛いことはない。起きそうもない不確実な事態に、莫大な労力と機材を注ぎ込み、使うか使われないかかわからない機能を作り込まなければならないからである。 使われる可能性の低い物を設計・製造すること程、担当者のやる気を失わせることはない。どんなにすばらしい物ができても使われなければ誰からも評価されない。にも関わらず通常機能に悪影響がでようものなら激しい批判が待っている。探査機のエンジンの1機2機の故障想定は、地球帰還が可能な成功シナリオ。全期故障は地球帰還が不可能な失敗シナリオ。失敗シナリオの為に何をするかを考えることがリーダの力量が試させる。 誤解を覚悟で書くなら、華々しい成功シナリオの立案は傍からはカッコよく見えるがプロジェクト管理で一番難易度が低く、誰でもできること。不測の事態に備えを予め用意をどれだけしているかでリーダの力量が評価されると個人的には考えている。はやぶさブロジェクトのリーダをこころから称賛し、設計・製造・運用に関わったすべての人の努力をねぎらいたい。参照資料 小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)」[JAXA]探査機はやぶさにおける、日本技術者の変態力[youTube] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月14日

コメント(1)

-

管首相の言う「第三の道」に思うこと

菅直人首相、所信表明の「第三の道」は、効果的な経済政策とは思えないのだがどうなんだろう。 自分が思うに、経済成長の原動力は、『生産性の向上』。 歴史は、生産性の向上なくして経済成長は起こらないことを示している。これを素直に受け入れるなら、日本経済の過去20年にわたり低迷は、『生産性の向上』がないからに他ならない。デフレや少子化問題は『生産性の停滞』が引起してた結果だと考えている。 生産性とは、単位労働時間当たりの生産量。1人当たりの利用可能設備及び教育サービス量と正相関する。 発展途上国の様に設備及び教育サービスの絶対量が不足しているなら、これらを増加させれば、1人あたりの利用可能設備及び教育サービス量が増加し、受給者の生産性が向上することになる。受給者の生産性向上により経済が成長することになる。 しかし、人が利用可能な設備及び教育サービス量には限界があり、これを超えると、いくら設備及び教育サービスの絶対量を増やしても、利用可能設備及び教育サービス量は増加しなくなり、受給者の生産性が向上しなくなる。設備及び教育サービスの絶対量を増やすことでは、いずれ経済が成長しなくなる。 これが、管首相の言う「第一の道」が上手くいかない理由。既に、日本は公共事業でインフラ設備を増やしても、1人あたりの利用可能設備量は既に限界に達している為、設備供給側に需要を提供することで一時的な景気押し上げ効果は認められるが、持続的な経済成長には至らない。 自由市場は、公正で自由な競争を催すことで、相対的に生産性の低い参加者を淘汰し、全体の生産性を向上させる。これにより持続的な経済成長が保障される。しかし、公正な競争は規制がなければ成立せず、規制があれば自由な競争は成立しない。現実は二律背反。公正で自由な競争を保証する完全な自由市場は実現できない。よって、自由市場は必ず内部矛盾を抱え、放っておけば、時間経過と伴に矛盾が拡大し、淘汰が機能しなくなる。この為、生産性が低迷し、経済が成長しなくなってしまう。 これが、管首相の言う「第二の道」が上手くいかない理由。日本では、規制を取払い自由市場を創出しても適宜メンテナンスをしない為、市場から公正で自由な競争が失われて、生産性が低下。経済が成長しなくなってしまう。欧米諸国は市場のメンテナンスに熱心なのだが日本は・・・・どうしてこうも不熱心なのか理解し難い。個人的には管首相の言う「第三の道」には、生産性を向上する仕組みが含まれていない。需給調整の域を出ていないと見ている。 社会保障分野は設備及びサービスの絶対量が不足している状況は確からしいから、政府支出を増加させれば、1人あたりの利用可能設備及びサービス量は増加すると考えられる。しかし、受給者側の生産性は向上するかどうかはかなり懐疑的。社会保障分野の設備及びサービスが不足しているのは高齢化が原因だからである。 「第三の道」で社会保障サービス供給者側の需要改善は見込めるが、受給者側の生産性向上は 「第一の道」程は期待できず、継続的な経済成長には結びつかないと考えている。 早晩行き詰まりそうである。労働生産性(会計学上の「付加価値生産性」) ・労働者一人あたりの付加価値を産出量 計算式 付加価値生産=生産量(付加価値)÷労働量(従業員数) =経営資本集約度(経営資本÷従業員数) ×経営資本回転率(売上高÷経営資本) ×付加価値率(付加価値÷売上高) 2005年労働生産性比較(米国=100) ユーロ圏=87 英 国 =83 日 本 =71 OECD平均=75 ※日本の生産性は先進工業国とは言えないほど低い参照資料 国内政治 ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月13日

コメント(0)

-

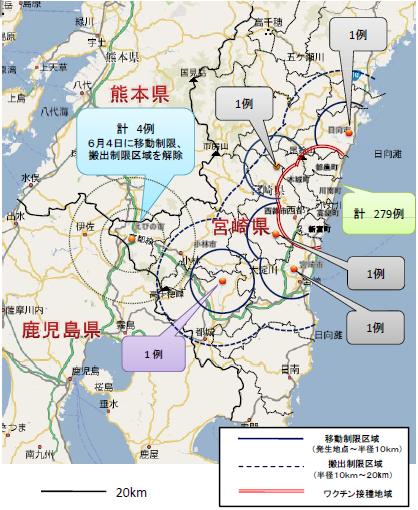

口蹄疫に思うこと

う~~ん。閉じ込めに失敗した模様。 状況は再度封じこめをやり直すしか手がない様である。感染地域が拡がっているから相当の犠牲を覚悟しなければならなさそうに見える。ワクチンを使って防波堤を再構築するにはあまりに感染地域が広い。それでもやるのか?しばらく様子見するか?どちらがいいかさっぱりわからない。担当者は胃が痛くて仕方ないのではと思ってしまう。 確かな根拠はないが感染の拡がり方から感染を媒介しているのは人間。人の自動車移動を制限しなければ封じこめはできない気がするがどんなもんだろう。参照資料 口蹄疫[Yahooカテコリ] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月12日

コメント(0)

-

第19回ワールドカップ(W杯)南アフリカ大会開幕に思うこと

ビール片手にほろ酔い気分でブログ更新。 いよいよアフリカ大陸ではじめてのサッカーワールドカップ開幕です。 なにやら日本は調子が悪そうでだが、何事もやってみなきゃわからない。 まあ、なるようにしかならないのだから、 選手の人たちも気楽にやればいいのになんて思ったりもしてしまう。参照資料 娯楽(スポーツ)2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA[FIFA] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月11日

コメント(0)

-

探査機はやぶさに思うこと

小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)」が7年にもおよぶ航海を終え、満身創痍で6月13日に帰って来るそうである。 個人的には残念に思なのだが、はやぶさは、オーストラリアのウーメラに地球帰還カプセルを投下し後、自らは大気圏で燃え尽きる予定。小惑星イトカワからのサンプルは期待薄なのだが、このプロジェクトに関わった人たちの努力を思うと地球帰還カプセルに塵でもいいから入っていてほしい。 「はやぶさ(MUSES-C)」の航海は、昔、テレビアニメで見た様な、危機とその克服の繰り返し、途中でプロジェクトを投げ出さなかったリーダたちの心意気、人間として、こうありたいものだと、思うことしきり。 「はやぶさ(MUSES-C)」の無事帰還を願うのみです。参照資料 小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)」[JAXA]探査機はやぶさにおける、日本技術者の変態力[youTube] ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月10日

コメント(0)

-

国会議員はなんで懲りないのだろうか?

うーーーん懲りない。 荒井聡国家戦略相が、政治資金収支報告書で事務所費を架空計上している疑いがあるそうである。自民党でも再三問題になった事務所費問題と同様の構図。政治家にとって詳細を知られたくない支出を事務所費で処理した可能性が高そうに見える。 実態のない事務所を総務省に届け出て、グレーゾーンの支出を事務所費に計上すれば政治資金収支報告書からは、法令・道徳の問題を何人も追求することができなくなる。 「政治資金収支報告書をチェックしたが問題はない。党にも調べてもらったが、やはり問題ないという報告を受けた」との荒井氏の発言は・・・あまりにも御もっともなコメント。けれど、これでは何も答えていないのと同じなんだけどね。 ホントに問題がないならば、事務所費の支出明細または領収書を公開すれば終わりなんだけど・・・なんか民主党もご本人もその気はなさそうである。荒井氏の事務所費問題「罷免に値する」 野党、一斉に批判(2010年 06月 09日 産経新聞) 自民党で事務所費問題が起きているさなか、敢えて、実体のない事務所に事務所費を計上しているようだから、支出先は相当にやばそうな感じがしないでもない。 『政治とかね』の問題は政治家の自浄努力ではどうしょうもなさそうである。参照資料 国内政治 ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月09日

コメント(0)

-

管新政権の行方

何の根拠もないが、管新政権は鳩山政権より短命に終わるような気がする。かつての羽田連立内閣のように。 折角、支持率が回復したのだから参院会期の延長などせず、早く参院選挙に持ち込む方が戦略的に良さそうにみえる。現在、参院で審議中・審議待ちの法案は、郵政改革法をはじめ、効果に疑問を持つ法案ばかり、国民の支持を得難い。連立維持のため会期を延長し、これらの法案を通したら支持率低下は避けられない。参院選挙で連立与党で過半数の議席を押さられなくなる可能性が高い。長期政権を狙うなら、参院選まで、現在の抱えている政治課題には手を付けず、政権の理念・理想の広報で乗りきるのが得策と見るがどうだろう。たぶん、これが元幹事長小沢氏が描いた絵であり、管首相が現在、思い描いているであろう絵よりは優れていると個人的には見ている。 現在、日本社会・経済の閉塞は政府の失政が招いたものではないと考えている。まして、政治家の腐敗が問題ではないはず。民主党が『政治と金の問題』で脱小沢路線を演出したところで何の意味もない。政治課題には解決の筋道がついた訳ではないのだから。 日本社会・経済の閉塞問題の本質は、経営能力が低いのに大量の経営資源を抱え込んでいる企業・個人が一向に資源を解放しないことあると個人的には見ている。とても政治で何とかできると言う状況ではない。純粋に民間の問題である。よって、政府は外交・防衛政策に専念し、国内は行政サービスの削減で留めるしかないと思っている。 政府の行う行政サービス・事業の効率は民間のそれを上回ることがない。税金を原資にする行政サービス・事業は全国均一律サービスを要求される為、不採算地域・分野への投資が避けられないからである。これより、政府が新たに増税しこれを原資に新規事業・新サービスを始めてしまうと、高投資効率の民間資金を減少させ、低投資効率の公的資金を増加させることになり、結果として経済成長率が低下する可能性が大きい。 増税しなければならないなら状況ならば新規の事業・サービスは中止すべきである。『子供手当』なんてもっての外なのだが・・・現首相、管直人氏は、そうは考えていない様である。個人的には理解しがたく、直ぐに政権は息詰まる様に思えてならない。参照資料 国内政治 ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月08日

コメント(0)

-

菅新政権に思うこと

個人的には首相が交代しても現在、日本の抱える問題は何も解決しないと思うのだがどんなもんだろう。 民主党政権は根本的に『経営(マネージメント)』を軽視しすぎ。だから、問題が深刻化し迷走してしまっている気がしてならない。首相が変わっても、民主党自身が考え方を改まらなければ今後も迷走が続きそうに思えてならない。 『経営(マネージメント)』とは組織・団体の利益の最大化を計ることに他ならない。つまり、政府構成員なら日本の利益の最大化を最優先に考えると言うこと。国民一人当たりの利益・負担が均一化できないからと言って国が本来得られる利益を諦めることは 『経営(マネージメント)』と言う考え方からは出てこない。 『米海兵隊普天間基地移設』を例に考えると、日米安保条約は米国が日本に防衛サービスを提供し、日本は対価として米軍基地の提供することになっている。これより、普天間基地を国外へ移設すると米国から提供される防衛サービスはその分削減されることになるから、基地負担・防衛サービスは共に0となる。よって、日本の利益もトータル0となるのだから、普天間基地の国外移設が検討に値するのは普天間基地が日本にとってマイナスの時のみとなる。 また、国内移設地について考えると、基地が国内の何処にあっても基地総負担量に変化はない。言うまでもないが、基地を沖縄から東京に移したって事故率が下がることはないのだから当たり前である。 だとすれば、得られる防衛サービスが最大となる場所を選定すべきとなる。普天間基地は米海兵隊基地。米海兵隊は渡海し兵力を展開する為の軍隊。 一方、自衛隊は渡海して兵力を展開する能力を持ってない。平和憲法下では渡海して兵力を展開する能力は侵略てされているからである。この為、自衛隊と米海兵隊は補完関係になっている。 よって、米海兵隊基地は、自衛隊の防衛サービスが行き届かない本土から遠く離れた島嶋域に置くことが日本にとって一番利益が大きいことになる。日本国内で武力紛争に一番巻き込まれやすい島嶋部は、領海線、領有権の未確定地域が点在する南西諸島」域。 どうみても自分が思うに普天間基地移設地の最適地は沖縄県以外ありえない。 『国家経営』を最重要と考えるならば基地移設地で日本にとって一番利益になるのは沖縄県。ここですら日本にとってプラスにならないなら国外移設を考えないといけなくなる。 これは、『普天間基地の移設地は国外、最低でも県外』と言う考え方が『経営(マネージメント)』では説明できなことをを示している。 民主党は、首相が辞めざるを得ない事態に至った今でも『普天間基地問題』の考え方に問題はなく、鳩山元首相の個人的資質の問題としてしまい、事態を真摯に総括している様には見えない。 勢い、、『普天間基地の移設問題』は、『駐沖縄米軍訓練の全国分散』と言う話にすり替わってしまいそうな雲行である。 『駐沖縄米軍訓練の全国分散』しても、日本全体の総負担量は減ることがない。寧ろ、沖縄から訓練地への物資空輸分だけ事件・事故率が上がり、負担が増えることになる。 国民1人あたりの損失を平準化するには社会全体の損失が増えても仕方ないと言う考え方を民主党が改めないかぎり問題は深刻化していくだろうと予想している。 これは日本にとって大変不幸なことと思えてならない参照先 国内政治国内政治(安全保障) ブックマークプラス by SEO対策 経済と株式経済ニュース株取引

2010年06月07日

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 冒険も癒しも詰まった新作『ライザの…

- (2025-11-25 15:31:33)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 💻️【働き方の探求】「逃げてしまう…

- (2025-11-25 12:06:24)

-