2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2012年08月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

どうしようもない組織・人間がいる

原発を2030年代には、無くすと首相は言った。 それまでに事故が起きたらどうなるのか。そのことは、十分知っていて、そういうことを言っている。ある組織・団体の要望を聞くと、こうなってしまうのだ。 ただし、子どもの場合は、こう見てはだめだ。子どもは、発達の可能性を持っているからだ。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/29

コメント(5)

-

こどもの競争心を生かして漢字力をつける(3)

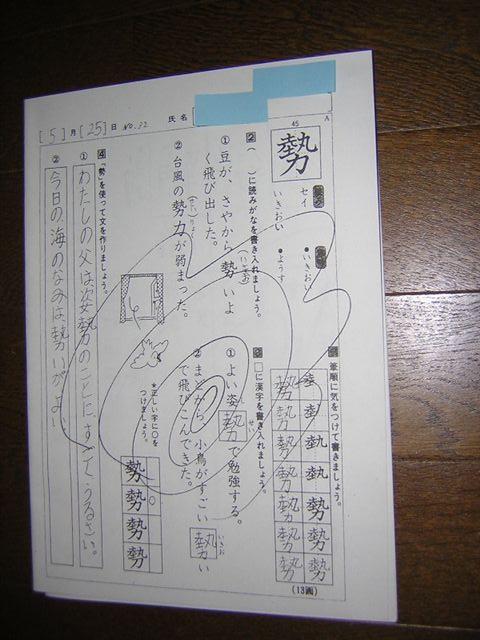

これも以前のブログを編集してお送りします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2006.08.25 ハラハラ、ドキドキのの文作りの発表と漢字の路上レッスン東大出身の仲本さんでさえ、その獲得には、大学卒後まで、かかっていたことを昨日書かせていただきました。実は、この僕もそうなのです。本質・概念・一般などの漢字語が使えるようになったのは、教員になって、10数年して、国語の研究会に行って、そこで勉強をしてからなのです。それは、これらの漢字語は、辞書上の意味は、教えられるか、自分で調べるかは、するのですが、自分の頭を通した文作り(漢字の路上レッスン)をしていないからですね。それでは、理解した事にならないのですね。読解力・論理的思考力の低下が最近、言われていますが、これらの漢字の駆使が出来る事がちせつです。なぜなら、それらの漢字語は、読解力・論理的思考力を着けるのに必要なキーワードだかなのですね。よく、コトバを獲得するには、「本を読むといい」ということが言われてきましたね。本で、コトバに出会うからですね。でも、これは、あまりにも、成り行き任せという感じがしませんか。このブログで、紹介してきました『表現よみ』(1年生)で、田村操さんは、「1年生から概念の指導をしている」という事をおお書きになっています。この視点は、非常に大切ですね。そのためには、その取り立てた指導が、どうしても、必要なのですね。そうすれば、『抽象』を大學後に獲得したと言う事ではなく、もっと速く駆使できていたでしょうからね。下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへさて、その実際です。まず、下の画像をご覧下さい。 これは、1セット5過程の漢字学習が出来るようにしたプリントで、『漢字の路上レッスン』が出来るようにしたプリントに、子どもが書き込んだものですす。この5過程目の最後が、文作りで『漢字の路上レッスン』になっていますね。ここで学習した新出漢字「勢い」を使って、文作りをしていますね。その後ですが、、その文作りをしたものをを発表させます。そして、聞きあいます。もちろん、感想や意見などを出し合い、話し合わせます。これが、路上レッスンのポイントになります。ここでは、30人いれば、30通りの文が、発表されますね。(この方法は、ご家庭でも、親子・兄弟などで、文作り・発表のし合い・聴きあいができますね。)これを通して、漢字の生きた使われ方に子どもたちは、触れる事になるのですね。それは、子どもたちが、辞書上の意味を頭の中で理解し、インプットをし、それを今度は、子どもたちの考え・感覚などを通して書いた文だからですね。辞書上の意味を、取り込んで、それから使ったコトバですね。辞書上の意味を押さえ、こうした生きた使われ方をする。こうして、漢字語を駆使していく力を着けていく。子どもたちは、このようにして、少しずつ分かっていくのですね。少しずつですね。それでも、この過程がポイントになりますね。少しの前進でも、今までのように、取り立てないで、「本を読むといいよ」と言っていた指導とは、雲泥の差ですね。次に、子どもたちが、「認」の学習で作った文をご紹介します。抽象語を使って文を作る。これは、子どもにとっては、どきどき、ハラハラです。何故、ハラハラ・ドキドキかそれは、未知のものへの挑戦だからですね。挑戦。しかし、この挑戦が、また、楽しいのですね。そこには、進歩があるからですね。進歩のないマンネリ化した授業は、あきてしまいますね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・A男君 「ぼくは、出かける前に雨が降っているかどうか、確認した。」B子さん 「わたしは、寝る前に、雨が降っているかどうか、再確認した。」C男君 「ぼくは、確認と言うことばが分からないので、辞書で引いたら、そのページだけ切 れていた。」D子さん 「Yさんは、信号が、赤の時に、車が、来ないか、確認して渡ったそうです。」E男くん 「ぼくは、うんこが、いっぱい出たか確認した。そして、それを流したか、確認し た。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ このようにして、全員の子どもに発表させます。大人から見ると、何をやっているのか、わざわざ、と思われるかもしれません。しかし、多くの子どもにとっては、初めて接する抽象語(漢字語)もあるのです。これは、仮免後の路上練習の第一歩というところです。 このような指導の過程を通していていない先生や父母の方から、「うちのクラスの子は、日記や作文で習った漢字をちっとも使えないのよ。」と言う事を良く聞きます。(かつて、僕もそう言っていた教員の一人でしたが。)しかし、使えない訳を考えて見る必要がありましたねこのこと、この年になって、やっと分かりました。実際、使ってみる(路上レッスン)をやらなければ、どのように使うかは、分からないですからね。1セット5過程の学習の中で、子どもが、一番、喜び、積極的になるのは、この学習です。それは、やらされる漢字学習ではなく、自分の頭をフル回転させてする学習だからでしょうね。自分の頭を使って考えて、文を作ってみると言う事は、創造でもあるのですよね。ですから、作られた文を見ますと、その子の生活・考え・思いなどが見えます。子どもが、この発表を喜ぶのは、この発表を聞く中で、その漢字語の生きた使われ方を学びながら、仲間の頭の中が、見えるからでしょうね。こうして、仲間が何を考え、どんなことに興味を持っているかを知る。これはクラス作りになるのですね。友情作りになるのですね。また、新しいものを自分の力で作る。それは、挑戦でもあるのですよね。挑戦は、子どもの命ですね。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/28

コメント(26)

-

こどもの競争心を生かす(2)

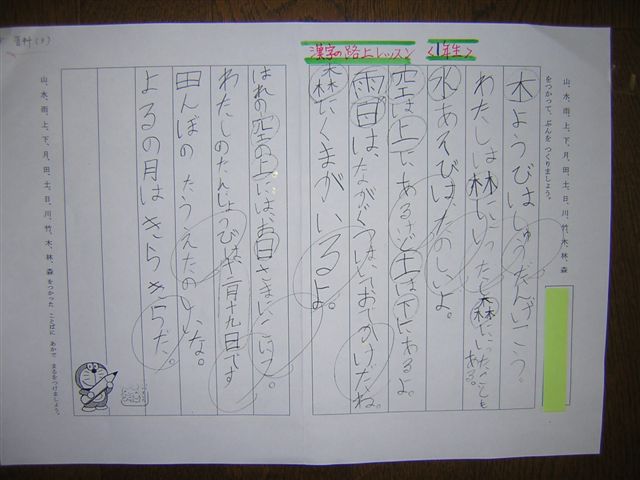

前回、子どもの健全な競争心の教育への応用を次回書くと約束しました。今回は、その応用の結果をまず、ご報告いたします。以前のブログを編集して。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2006.08.20日記・作文で漢字が書けるためのレッスン・漢字の路上レッスン路上レッスンとは、丁寧に指導した後、子どもが、自分の頭で考えて、その漢字を使って文を書くことです。今までの漢字教育は、、一般に、この過程の指導が、希薄でした。だから、日記や作文で漢字が使えなかったのです。新出漢字の読み方・意味・書き方をして、テストで100点になる。今までは、ここまで、終わりでした。しかし、これでは、実戦が、入ってないのですね。実際に、自分した事・考えた事・思ったことなどを新出漢字を使って書いてみる。これが、実戦です。路上練習です。このようなこと、僕ら研究会は、最近、気づいたのです。「日記・作文で漢字を使ってない」という声を聞きますが、指導が、そこまで出来てなかったのですね。子どもが悪い訳ではないのですね。短い文で、新出漢字を使って、文を書いてみる必要があるのですね。それをやらないと、本当の力になりませんね。それでは、応用が利かなかったのですね。練習した文でのテストは出来るが、別の文になると書けなくなる。自分たちの頭で考えた漢字の使い方、この学習過程が必要だったのですね。これが、漢字の路上レッスンです。下の実物をご覧下さい。 習った漢字木・林・森・水・空・上・土・下・雨・日。田・月を使って、文を書いていますね。子どもたちは、この文書き(文作り)が、一番、好きです。自分の力が発揮できるからですね。自分の思ったことを書くことができるからですね。この中で、漢字の使い方が身に付きます。本当の力になるのですね。また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 2年生になると、文が長くなりますね。書くのが楽しいからですね。このように長い文の中で、漢字を使うと、その漢字の意味が良く分かり、その漢字の応用力が着きますね。大人が与えた文での漢字テストだけですと、その文ではできるが、他の文では、できないと言う事になりがちです。とにかく、こどもが、楽しく、積極的にやるのが、この文作りです。 これは、僕が、かつて、指導した4ね生の子どもの漢字ノートです。漢字指導を丁寧にしないでテストをしたときのノートです。丁寧にしないと言っても、普通、一般にされている程度には、やりましたよ。読みと意味と書きは教えました。1セット5過程でやらなかったのです。次のノートをご覧下さい。 これは、前のノートの指導から、約、1ヵ月後の同じ子どものノートです。指導の結果が、良く出ていますね。1セット5過程で丁寧に指導しました。ですから、路上レッスンをしているのですね。前の時は、5問でした。ここでは、10問にしました。漢字指導は、指導の結果が、目に見えて現れてくるものですね。そこには、子どもの発達力が、潜在しているからですね。それを、引き出すのが、教育ですね。かつて、声楽を習っていた時に、そこに音大の声楽科の1年生が入ってきました。こちらは、その時、もう既に、そこで5年もやっていたのですから、入門したばかりの音大生より歌えました。ところが、1年も経つと、こちらが、足元にも及ばないほどになってしまいました。若者の発達力の大きさですね。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/27

コメント(5)

-

子どものライバル心の授業への応用

以前のブログを編集してお送りします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 夏休みもあとわずかになりました。孫小2年(G…現在小6)、小5年(K・・・・現在中2)共に男、がお泊りに来ました。孫に対する愛情は絶対愛です。これは、どんなことがあっても、絶対愛し続けるからそう言うのでしょうね。反面、私物化してしまい勝ちなところが僕には、出てきます。(注意!!!)Gが、通知票を持ってきました。その中に「・・・・体育の鉄棒では、逆上がりも出来るようになり、その事が本人の自信にもつながったようです。・・・・」と書かれていました。これを見て、はっとしました。担任の先生は、一人の人格を持った人間として見ているのだと。それでは、画像を見ながら、それを考え、路上レッスンのまとめをしていきましょう。(路上レッスンのことは、後日、書きます。) 渡り棒、2人が反対方向から登り、渡ってきました。ぶつかったら、両者、譲らず。「お前が、どけ。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・と言い合いをしています。これが子どもの本音でしょうね。 ここでも、どっちが大きく揺らす事が出来るか、競争です。教育おじいちゃんとおばあちゃんの前だからよけいなのでしょうね。 Gは、逆上がりが以前からの課題でした。(Kは、もう、できる)本人には、鉄棒に行く途中、「太い鉄棒では、できないかもしれないよ。」と、僕らが、何も言わないのに、言ってくるのでした。(ああ、相当、このことは、気にしているな)と、察しました。私物化してはダメ。人格があるのだと、再確認しました。太い鉄棒では、僕の補助が、必要でした。でも、以前に比べて、格段の進歩でした。 子どもって、大人が考えない、(余分なこと)をするものです。ブロック上の歩きです。ここでも、ライバル心を出しています。5時になりました。教育おばあちゃん(朗読のプロ)と一緒に帰ります。僕は、しろうとカメラマン。 さて、このようなことと、漢字の路上レッスン、何が、関係しているのでしょうか。子どもは、いつも、ライバル心も持っていますね。特にクラスの中では、口には出さなくても、互いに持っているのですね。ですから、それをうんと、大切にしたいですね。義務教育では、子どもが、できなかった、分からなかったということがないようにしたいと、なお、強く思いました。それが、教育基本法の精神ですね。なぜなら、その事は、人格形成に大きな影響を及ぼすからですね。下のマーク、ボッチとクリックをして戴けるとうれしいです。人気blogランキングへ続きます。

2012/08/26

コメント(4)

-

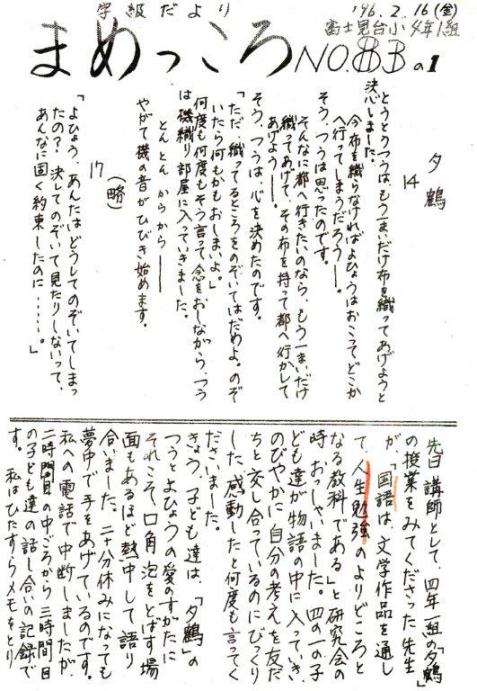

指導によって子どもが育った例・・・・『夕鶴』で

教育によって子どもは、作られます。その例をご紹介いたします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10歳の子供が読解している『夕鶴』(成瀬 マリ子・八王子市立公立小学校教諭) 『夕鶴』(木下順二)を4年生(10歳)の子供が、国語の授業で読みました。10歳の子供が、どれだけ、この作品を読めるのか、それをみてみたいです。よろしくお願いいたします。 応援の ポチしてくださるとうれしいです。 人気blogランキングへ成瀬マリ子先生は、2年前、定年退職されて、現在は、後輩の指導にあてっています。まず、その学級便りを観てみましょう。 学級便りの最初に、この時間に授業で読解をする原文が紹介されています。 その次には、成瀬先生が、学級だよりで保護者に伝えたかったことを書いています。 保護者への通信で、10年しか生きてない子どもたちが、私(成瀬先生)を圧倒して読みをしているとを書いていますね。 では、それは、本当か、子どもの読解を読みなたがら検証してみましょう。 上記を読むと、教師は、ただ、子どもたちの話し合いの記録を取っているだけで、話し合いは、進んで行きました。その話し合いの仕方・内容は、正直、4年生とは思えないものに今日(さん)は、感じます。皆さまは、どうかじましたか。このような授業ができたわけをだんだん、ご紹介していきますね。 子どもは、どの子も、ちゃんとした指導があれば、きちんと成長していきます。指導が、おかしいと成長につまづきが出ますね。続きます。この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています

2012/08/25

コメント(0)

-

書きたい題を自分で選んで書く作文教育で書く力をつける

やらせられる教育より、自分からやる教育の方が面白いし、力もつきます。 作文教育でもこのことは言えるのではないでしょうか。自分から書きたい作文は、三大ニュースを取り入れると効果的です。 3年生のA君が書いた三大ニュースは下記です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7月13日 おぼんおこと ◎おじいちゃんのおはかのそうじをしたこと くわがたのこと7月14日 やきゅうをしたこと ◎ゲームウオッチをしたこと くるみをたべてこと7月15日 プールにいったこと ◎くわガたのけっとう そうじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・7月21日 あさのこと ◎うみのこと はやくおきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月24日 ひろきとあそんだこと プールのこと ◎つかれたこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *** A君は、二重丸に一番、心が動かされたので、それ選んでを書きました。ここに書かれた3つのニュースは、A君がその日に・自分 ・社会・自然に興味・関心を持ったことを書いていますね。 そこに心が動かされたのですね。このようにその日に心を動かされたことを3つ選んで書き、それを3大ニュースにして、その中から1つ選んで書くと、自分から進んで文章が書けるのです。 実際、僕の指導では、こうして、すべての子どもが、文章を書くことができるようになりました。この事を指導をしておくと、高学年・中学校・高校・大人でも、このことは応用できますね。ですから、こういう指導をすると、作文の時間になって、書くことがないという子は、いなくなりました。このような指導しないで、いきなり、「○○について書きなさい」と言われると、子どもは書く気が起こらなくなってしまうのではないでしょうか。以上のようなにして、書くことが決めていくと、子どもにとっては、一番、自分の心にひびいたことですから、決められた題で書くより進んで書くようになりますね。* この作文教育は、下記の本に出ています。『小学生の作文教育』(明治図書)1・2・3・/4・5・6年(読売教育賞賞外優秀賞 受賞)波多野完治さんから、「新しい作文教育の提案です」と言うコトバを戴きました。 残念ですが、絶版です。しかし、アマゾンの古書で売られています。公立図書館には、あると思います。 * 書きたい時に、書くことができる、この力を着けることは、義務教育の課題ではないでしょうか。この力が、今、すべての子どもにつけるたいですね。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています それまでの作文教育で、僕は、僕が題を決めて(遠足、運動会など)子どもに書かせていました。そうすると、これが、いやがる子どもは、必ず出て来ました。 そうではなく、子どもが書きたいことを書かせる、これが喜んで書き、書く力も着け、本当のことが書けるようになることを、先輩の小林喜三男(元・児言研委員長)から、教えられました。氏は、お孫さんの指導でそのアイデアを考え着いたのです。 この方法を実践して見ると、子どもは、喜んで書き、作文力が着くことが分かりました。で、この方法を実践した先生からも、効果的な方法だという報告を受けるようになりました。作文に限らず、人間、やりたいことをしたいですよね。これは、その心理なのでしょうね。本日は、その方法をご紹介いたします。 人気blogランキングへ 左記のマークをクリックして応援して くださるとうれしいです 2009.06.26( のブログを編集してご報告いたします。)<テーマのある作文の指導 を書く>テーマ(あるまとまったこと)のある文章を書く指導。これはどうしたら良いのでしょうか。 テーマのある文章を書く。それは、自分の興味・関心と関連あることを書くといいのですね。それには、自分のニュースを1か月ほど、書き続けると、その中で、一番、興味・関心のあることが、見つかりますね。で、毎日、書く自分のニュースですが、これは、その日の自分の関心・興味のことなのです。下記は、3年生のA君が書き綴ったその日の三大ニュース(3つのニュース)です。 ・・・・・・・・・・・・・7月13日 おぼんおこと ◎おじいちゃんのおはかのそうじをした こと くわがたのこと7月14日 やきゅうをしたこと ◎ゲームウオッチをしたこと くるみをたべてこと7月15日 プールにいったこと ◎くわガたのけっとう そうじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・7月21日 あさのこと ◎うみのこと はやくおきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月24日 ひろきとあそんだこと プールのこと ◎つかれたこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここに書かれたニュースは、A君がその日に社会や自然に関心を持ったことを書いていますね。そこに心が動かされたのですね。このように長期のニュースから、一番書きたいことを選んで書くと、テーマのある文章が書けるのですね。実際、僕の指導では、こうして、すべての子どもが、テーマのある文章を書くことができるようになりました。この事を指導をしておくと、高学年・中学校・高校・大人でも、このことは応用できますね。ですから、こういう指導をすると、作文の時間になって、書くことがないという子は、いなくなりました。このような指導しないで、いきなり、「テーマのある文章を書こう。」というと、「先生、書くことがないよ。」と、言われるのですね。以上のようにして、書くことが決まると、子どもにとっては、一番、心にひびいたことですから、書くことを強制されて書くのと違って、進んで書けるようになりますね。* この作文教育は、下記の本に出ています。『小学生の作文教育』(明治図書)1・2・3・/4・5・6年(読売教育賞賞外優秀賞 受賞)波多野完治さんから、「新しい作文教育の提案です」と言うコトバを戴きました。 残念ですが、絶版です。しかし、アマゾンの古書で売られています。公立図書館には、あると思います。* この事は、次でも紹介されています。 『誰もが作文を書けるように』http://edupedia.jp/index.php?plugin=attach&refer=%BC%E7%BD%D2%A4%CE%B4%D8%B7%B8%A4%C8%A5%C6%A1%BC%A5%DE%C0%AD&openfile=sakubunsidot.pdf * 書きたい時に、書くことができる、この力を着けることは、義務教育の課題ではないでしょうか。この力が、今、すべての子どもには、ついていないのですね。 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/24

コメント(6)

-

教育の出発点…子供の話を聞く

何十年かの人生を振り返って、教育の出発点は、子どもの話を聞くだな反省しています。そのことを思い出して書いてみます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 僕が、国語の時間が、嫌いになったのは、中学になってからでした。小学校では、国語といっても、何を教えられたのか、覚えていません。漢字の練習を辞書を引きながらやったことは、思い出されます。この辞書引きは、自分でやるという事が出来ます。やらされているというものではないですね。だから、救いはあったのでしょう。ところが、中学に入ると、国語の時間が、退屈な時間となってしまいました。それは、先生の話を聞く、この事がおもな授業だったからです。先生は、熱心でした。熱心のあまり、自分が教えたい事を真剣に話します。大學を終わったばかりの先生でした。生徒が、自分の話を、どのように思いながら、聞いているのか、その反応を見ながら話す余裕が、まだ、なかったのでしょうね。こちらは、中学生ですから、いろいろな思いがある訳です。その思いと先生の話がからみ合いながら授業が進めば、面白かったのでしょうが、・・・・・・。僕の方で、「先生、質問があるのですが・・・・・」「そのことについてこう考えるのですが・・・」「・・・・・・」など、出せば良かったのでしょうが、その力は、僕には、ありませんでした。とにかく、聞かされる一方の授業でした。でも、このような聞かされ一方の授業は、国語に限らず、数学などでもありました。先生が、黒板に書いて、説明し、ドンドン進んできます。このことは、学校だけではなく、ピアノの先生についた時にもありました。家の農家の仕事をしていて、どうやるか分からないので、まごついていると、怒られることでもありました。でも、これらの中で、一番、印象的に残っているのは、中学の国語の時間です。それは、国語の時間が、多かったからでしょうね。教育、大事なことは、子どもの話を聞くことから始まるのではないでしょうか。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/22

コメント(5)

-

運動能力があるとかないとか、そんなことは関係ない

一流選手になるには運動能力は関係しますが、普通の生活においては、関係ないですね。要は、やったかやらないかですね。僕の追及から言えます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 走る速さは、遺伝だとか、運動神経が鈍いから遅いとか世間では、色々、言われていますね。これは、どれほど、本当なのでしょうか。このことに学生の頃から疑問を感じていました。僕は、このような能力に関する疑問を他のことでも感じてきました。例えば、『親がバカなら子がバカだ』と言う事が言われたことに対してなど。これらの事に疑問を持ち、、勉強をするうちに、そこには、間違いがある事が分かってきました。もちろん、遺伝科学を否定するわけではないのですが、前の2例などは、遺伝科学の導入の前に考えなければならない事があるのですね。(ここでいう走ること、勉強が出来るようになる内容は、憲法・教育基本法でいう普通教育の中の中身です。)オリンピック選手を養成することではないのです。これらの場合、遺伝だの、運動神経だのを持ち出すことはまったくないのですね。このような疑問もあって、もちろん、走る事が好きだったので、自分の体でこの事を試してみました。結果は、僕の考えの通りでした。100Mでは、11秒台で走れました。800Mでは、K市の記録を作れました。これは、中学時代の友だちの記録と比べたら、比較しようがない程、立派な記録なんですね。中学校時代は、真ん中ぐらいの速さでしたから。ただ、やって努力をしたので、この結果が出たのですよ。(走るのは、努力で、速くなるということですね。くどいですが、一流選手を目指す場合ではないですよ。)ぼくは、これを、走り方の本を読みながら、主に、自己流でしたのです。指導者がいて、やったら、もっと、記録が良くなったかもしれません。それでは、速く走る、この事を考察していきましょう。速く走る、それには、次の要素から、考えていった方が良いと思います。1 筋力2 フォーム3 リズムこの中で、最初に考えてみたほうがいいのは、(これは、人によって違いますが・・・・個々は、大切・・・小学生の走りでは)リズムだと思うのです。運動会などで走るのを観ていると、このリズムを良くした方がいい子が、目に付きます。余談ですが、大人になってからのスイミングでの僕の泳ぎ。プールの先輩の方が、呼吸が浅い・手のひらで水を掻け・頭が呼吸の時上がりすぎる・もっと筋力を付けろ・など色々、親切にアドバイスしてくれました。みな、大事なことですが、その中で、「もっと、泳いで、腕と足のバランスの取れた泳ぎを身に付けることだよ』と言ってくれた方がいました。その時は、このことさえ良く分からなかったのですが、水泳を始めて5年。この事が、今の僕に一番大切なことだと思って、バラスの取れた泳ぎをするように、現在は、練習しております。走ること、これも腕と足のバランス、これが基本ですね。このバランスは、普通、自然に身に着くものですが、過去、[這い這い]を十分やってない。転んでは立ち、転んでは立ちをして、そこから歩き出すを繰り返す回数が少ない。などが、影響をしているのではないでしょうか。特に、TV・ゲームなどの世界浸ってしまうと、その影響は、大きいでしょうね。この事が分かったら、後は、このことに気を付けて生活すれば、いいわけですよね。アメリカのルドルフ(名前は、?)は、6歳まで、歩けなかったそうです。小児麻痺で。ところが、彼女は、100Mのオリンピック選手になったのですよ。日本にも、来ています。さて、腕と足のバランス。このことのおかしい子どもが、小学校に入ったばかりの子に、以前、時々見かけました。でも、音楽に合わせて歩いているうちに、ちゃんとできるようになりました。要は、練習ですね。繰り返しです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/19

コメント(4)

-

漢字の意味(概念)を身につける文作り

高学年で、『証』の学習をした時の事です。私は、A さんのため、商人になります。そして、無実を証明します。という2文を作った子がいました。この子に聞いてみると、「しょうにん」は、商売の『商人』ではなくて、裁判などで、証言する『証人』なのですね。そのことは、「そして、無実を証明します。」とあるので、分かりますね。このように、2文で、その漢字を使うとその漢字語(熟語)の意味(概念)をどのように身に付けていたかが分かります。そいう意味からも、文作りは、2文を導入したいと考えます。 ただし、1年生では無理ですね。2年生頃からでしょうね。この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/17

コメント(7)

-

自分からやる子どもを

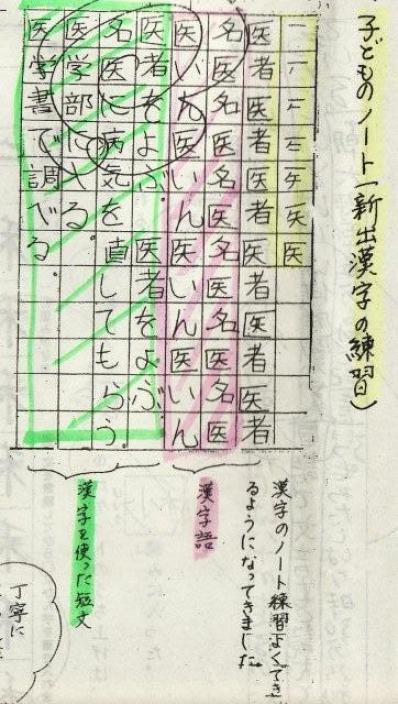

オリンピックが終わりました。この選手たちは、みな、自分からやる人間に育っています。教育のねらいは、自分からやる子どもを作ることではないでしょうか。それは、教育のすべての場においてです。例えば、漢字学習では・・・・・・。以前のブログを編集して・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2008.10.11漢字が読めて、書けて、使えるノート指導例とノーベル賞(13) 漢字が書けても、文章を書く時に使えない。 漢字が書けても、読解の時に使えない。というような話を聞きます。これは、その漢字の書きだけに重点を置くが、その漢字の使い方・意味の理解などは、軽く扱ってしまうからですね。そこで、研究会の仲間が、漢字が文章で使え、読解の時に役立つ ノート指導の例 の実践報告をしましたので、ご紹介します。 上記の例では、まず、書き順(筆順)を、書いていますね。次は、医を使った漢字語(熟語)を書いていますね。最後が、短文作りですね。以上は、皆、子供が、自分の頭を使って、自分の考えでやっています。 次は、この指導者の先生の上記のノートの説明です。 結局、この子どもは、このようにして、医を22回書いているというのです。ただ、22回、書くよりも、楽しいし、文章書きにも使えるし、読解にも使えますね。 * でも、今、機械的なドリルが、まだまだ、流行っています。これでは、漢字嫌いを作り出さないか、心配です。漢字好きになる方法を皆で、考えたいですね。嫌いになったら、もう、おしまいですからね。 ノーベル賞をもらった方々は、それが、まず、好きだったのですよね。勉強好きにして、もっと、ノーベル賞をもらえる人材を出したいですね。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/16

コメント(5)

-

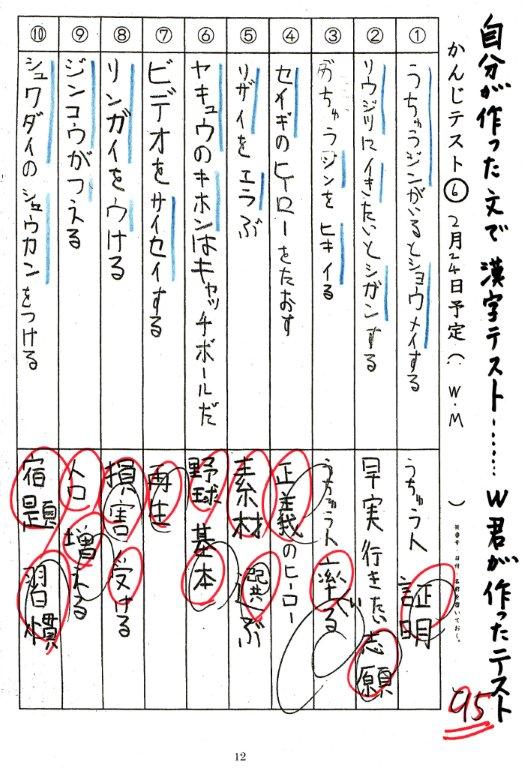

子どもが作った漢字テストでテストをしたら・・・

下記は、子供が作ったテスト例です。 自分が作ったテストで、自分のテストをします。テストを作るわけですから、問題文を考えます。そのテストもんだいが、正しいかどうか、神経を使うところですね。こうしたことは、学習した漢字語を、文の中で使う力が付きますね。 それから、学習した漢字語が身に付いたかどうか、テストで試せますね。このようなテストは、大人が作ったテストをやるより楽しいようです。やらされるより、自分でやる方が楽しいですね。これは教育の原点ではないでしょうか? この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/16

コメント(1)

-

子どもが作った漢字テストの効果

子どもが作った漢字テストの効果をし、報告をしてくれたのは、八王子市公立小学校のK先生でした。K先生は、「子供って、こちらが、工夫して、子供が夢中になるような方法を考え、指導すれば、やるものね。」と言っていました。* このK先生は、クラスに教科書を出さない、漢字ドリルの練習をしない、中には筆入れも出さない子達がいて、漢字学習どころではないと悩み、研究会に参加してきました。そして、その事を、研究会のたびに話すのでした。聞く方は、もういいよ、と言いたくなるほどでした。ある日、研究会のメンバーの意見をヒントに、子どもが作るた漢字テストのな実践をしたのでした。「この学習の導入(子どもが作った漢字テスト)の効果で、筆入れを出さない、教科書も持ってこない、漢字ドリルをしなかった子が、これでは、夢中になってやたのよ。教育って、工夫が大切ね。不満ばかり言っていても駄目ね。この年になって、やっと、分かったわ。」とつけたして下さいました。このk先生は、この夜、年齢からくる皺が、微笑みの皺に変わりました。この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/15

コメント(3)

-

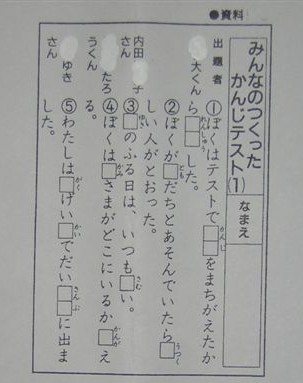

子どもが作ったテストで漢字を身につけさせる

下の画像が、子どもが作ったテストです。 このテストを作成する過程で、子どもたちの頭の中は、どのように動いたでしょうか?先ず、漢字の意味(概念)を、辞書や1セット5過程で習ったことをもとに整理したでしょうね。この問題を作りながら、クラスの友だちの顔を浮かべ、「**ちゃんは、この問題できるかな」なんて、考えたかもしれませんね。そして、今まで、大人が作っていたテストをさせられていたのだが、(僕等にだって作れるぞ)なんて自信をもったかもしれませんね。 教師が「明日は、K君とLさんが作った問題でテストをするよ。」と、通告すると、子どもちは、「K君とLさんが作った問題?それでは、100点とらないわけにはいかないぞ。取れなかったら負けだもの」と思ったかもしれませんね。そして、100点を取るためにきちんと準備をするでしょう。結果は、次回報告です。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/14

コメント(6)

-

日記・作文で学習漢字が書けるために

漢字が日記や作文で書けるようになる決め手は、重要漢字をしぼり、使わせてみるこれが、決め手です。 低学年の漢字はほとんどが重要漢字です。低学年の漢字さえ日記・作文で使えない子がいます。高学年の漢字には、重要漢字にはないのもあります。使えるようにするには、文脈の中の漢字の指導という視点が大切な視点です。(漢字の詰め込み・ドリル中心の教育がはやっていますが、考え合いたいものです。) そのために、僕らは、漢字教育では、1セット5過程の指導を提起し、その5過程目にそのことを意識した文作りを置いているのです。 簡単に説明しますと、学習漢字を使って文作りをし、発表をし合い、その中で、漢字の概念を学びあい、その学習を通して、仲間の大切さを知っていくというものです。このことでクラスの子供たちは、仲良くなります。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。「1セット5過程」について触れ、文作りの実践も載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/13

コメント(4)

-

オリンピックといじめ

オリンピックの健全さは見ていてすがすがしい気分になります。 何より選手のイキイキしている姿や話がいいですね。 日本では普段のTVは、品がない番組が多すぎます。 ヨーロッパでは、これほどくずれた番組はないようです。 オリンピック番組の放映は、子どもにも安心して見せられるのではないでしょうか。 このようなTVの放映は、いじめなどにも関連しているのではないでしょうか。 いじめ根絶は、このようなことからも考えた方が良いのではないでしょうか。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。

2012/08/12

コメント(2)

-

いじめ根絶には学校評価と教員評価制度をなくす

いじめ根絶には学校評価と教員評価制度をなくすことです。 これらの制度があるため、学校では、いじめがあっても外部にはそのことを知らせようとしない傾向が強いのです。 それは、外部にそれを知らせると、その学校の評価がさがったり、教員の評価が下がったりするからです。 これらの制度は、文科省が作ったものですから、その責任は、大きいのです。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。

2012/08/11

コメント(2)

-

授業が満足にできる学校を

国字問題研究会(漢字指導法研究会)と表現よみ総合法教育研究会(朗読)の全国研究会が終了しました。 現場の先生の声を聴くに授業がちゃんとできない状況にあるという感じを受けました。学校は授業をきちんとやってこそ、子どもを賢くすることができます。 現在の学校の大問題はこの授業ができないところに根源的な問題があるように思います。文科省が先頭に立って、この問題を解決してほしいものです。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。

2012/08/10

コメント(3)

-

当たり前の教育

当たり前の教育、これは、子どもが授業が分かって、友達とも先生とも仲良く、毎日が過ごせることですね。 そのようなことができてない。これが、日本の教育です。 原発は、もう一発、爆発したら日本はダメになってしまいます。だから、東京では、毎週、集まり、ある時には、20万人もの人が集まって再稼働反対を叫んでいるのですね。 それが、全国に波及しています。 教育も、当たり前の教育がされるように叫ばないとでしょうね。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊) 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。元・A教科書編集部長・現場教師・研究者が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴して下さいました 。 * こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html

2012/08/03

コメント(3)

-

本当にわかり、力を着けるということ(音読・朗読の場合)

音読・朗読を子どもが指導されています。ただ声に出しえ読めば、それが音読だと思った指導もされています。 確かに、声に出して読むから、面白いと感じる子にはおもししろいのです。 しかし、文章の意味が分からないで、宿題などで音読・朗読を強いられたら嫌いになりがちです。 音読・朗読は文章の内容が分かってやると面白くなるのです。それは、言葉を耳で聞いて聴覚で感じることができるからですね。 このことが、言葉の力をつけ、国語科の学力を向上させることになるのではないでしょうか。 この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/02

コメント(1)

-

話し合いだけでは中身が分からない事例

話し合いだけでは中身が、理解できない事例について I先生へ<音読・朗読・表現よみの違いを教えてください。>についてです。・音読・・・・・・・・一般的には、十分な読解がないままの音声化で、したがって、初歩的な音声化をさしています。・朗読・・・・・・・読解を深めて、そのもとに音声化・表現することを目指しています。これは、表現よみと同じです。・表現よみ・・・・読解を基にその読み手の力量に基づく音声化です。これは、朗読と同じです。したがって、人間の音声化は、最初から表現よみです。* 教室で子供たちに音声化させるときには、「朗読しよう」と呼びかけるより「表現よみしよう」と言う方が理解されやすいので、この研究会では「表現よみ」と言っています。ただ、このこと<音読・朗読・表現よみの違いを教えてください>という声の扱いは、 注意が重要です。このことで、10年近く、失敗を繰り返してきました。と、言うことは、このことを説明し、話し合っていると、論争になることが、かなりありました。この論争は、後味の悪いものでした。これは、後でわかることなのですが。ですから、時間の無駄遣いという感じでした。ある時は、研究会のすべてをこのことに使い、実際の音声化をせず、表現よみはいいが、朗読はよくない、反対に、表現よみより朗読だなどの意見げ出て、まとまらず、参加者があきれて、次回から参加しなくなったこともあります。これは違いを強調するために起こることなのですが、表現よみと朗読の共通点の着目こそ大切なのです。それは、どちらも読解に基づく音声化ということです。しかし、参加者は、それ論争・話し合いだけでは、朗読・表現よみの良さが分からず、力量も高めてないのです。実際、音声化してみる聞いてみるを通してのみその良さが分かり・力が着くのです。話し合いだけでは、力はつかないのです。中には、論争だけに力を注いてくる方もいます。その苦い経験から、このような質問には、重点を置いた運営をしないでようにしています。実際、音声化に重点を置いているとその時間は、あまり取れなくなてしまいます。最近では、このような手の質問は例会・研究会・アカデミーでは出なくなっており、その話し合いの時間をとったことがありません。如何でしょうか? T T この記事に対するコメントなどお寄せください。 (ただ、僕の返信は、時間などの都合上、できません。)また、下のマークのクリックして応援して下さるとありがたいです。 人気blogランキングへ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています(1年~6年・ルック刊)

2012/08/02

コメント(1)

-

分かるように教えればすべての子供が分かるようになる

<分かるように教えればすべての子供が分かるようになる>このことは、やっとたどり着いた僕の教育への考えです。 大学を卒業して、教職につき、退職後、先生方と教育の研究会をやってきました。 その中で得られた考えは、 <分かるように教えればすべての子供が分かるようになる>ということです。 現在、如何に 分かるように教えらていないか、それもよく分かります。 いつも、応援ありがとうございます。本日も、下記の応援のマークをクリックして、戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。* こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1セット5過程に基づいた展開になっています。1~6年生まで揃っています。

2012/08/01

コメント(2)

全21件 (21件中 1-21件目)

1