全1026件 (1026件中 1-50件目)

-

ヒイラギの花

寒かった昨日とは違い、今日は16度台まで気温があがりました。ここまでの当地の氷点下になった日は今日を含めて5回、去年の11月と比べても大きな変わりはないようです。見かける花は菊ばかり目立つようになってきました。ヒイラギが咲いています。地味というか小さな花はあまり目立ちません。高原山の山頂付近は雲が掛かっています。その山腹はきつね色が目立つようになりました。那須岳もまた同じように頭を隠していました。あと数日で12月、山の上は雪が降っているかもしれませんね。

2025.11.26

-

雪虫を見たから初雪も近い?

温かくなったりそうでなかったり、昨日は風もなく最高気温が16度台の温かい日でした。雪虫が飛んでいました。雪虫が飛ぶようになると初雪が近いと言われています。モクレンはもう冬の準備をしているようです。赤い実をつけているのはサルトリイバラ、柿をついばんでいる2羽のカラス、冬に向かってエサはだんだん少なくなっていきます。堤防の草紅葉もいいものです。水はかなり冷たくなっているでしょね。釣り人が一人糸を垂れていました。

2025.11.25

-

ツリガネニンジンや菜の花

今朝も-2.5度の冷え込みで3日連続の氷点下の気温となりました。放射冷却で朝方冷え込めば、日中は晴天が保証されたようなものです。各地で毎日のように続いている熊被害を考えると、熊の住む山からは20km、30kmと離れてはいますが、川沿いに移動することも十分考えられますから、ウオーキングでも注意を怠ることはできません。ススキや葦の生い茂る河川敷のヤブを横目に上流方向に歩きます。タンポポ、ツリガネニンジン、菜の花、朝は冷え込むものの、風がない日は温かくさえ感じています。

2025.11.21

-

落ち葉の中のハナタデ

今朝の最低気温は-3.3度でこの秋一番の冷え込みでした。11月で氷点下を記録したのは昨日の-1.7度についで2度目、いよいよといった感があります。小春日和で今日の那須岳はいくらか霞んで見えます。茶臼岳、那須連山から西に伸びた那珂川水源の山は、一際白く輝いています。お茶の木の花も長く咲いています。冬の前にフユシラズが咲いています。落ち葉の布団の中にハナタデを見つけました。

2025.11.20

-

皇帝ダリア

朝の最低気温は1.5度でした。4℃以下が霜の降りる目安といいますから、当地はもう何度も霜が降りたと思われます。霜が降りる頃になると咲きだすのが皇帝ダリアです。皇帝ダリアは3メートル以上も高いところから見下ろしています。ガマズミの赤い実、昨日、山道を車で走っていたらニョロが道を横断していました。さほど大きくないヤマカガシでした。日中は比較的暖かいので冬眠が遅れているのかもしれません。温暖化の影響か近年は12月でもニョロを見ることがあります。そろそろ低山に行く季節ですがスズメバチもたまに見かけます。

2025.11.16

-

蕎麦畑の色づき

収穫を迎えた山の蕎麦畑です。素人目にも収穫期とわかる色です。、蕎麦の実は黒っぽい三角形、健康にいいというので蕎麦の実(むき実)を何度か買ったことがありました。当時のお米と比較して4倍くらいしたと思います。蕎麦の実の付きかたからして値段の高いのが分かりました。蕎麦の花はよく見ますが収穫期の蕎麦の茎はこんなに赤くなるんですね。いよいよ平地にも紅葉が降りてきました。モミジ全体が色づくのはもう少し時間がかかりそうです。

2025.11.15

-

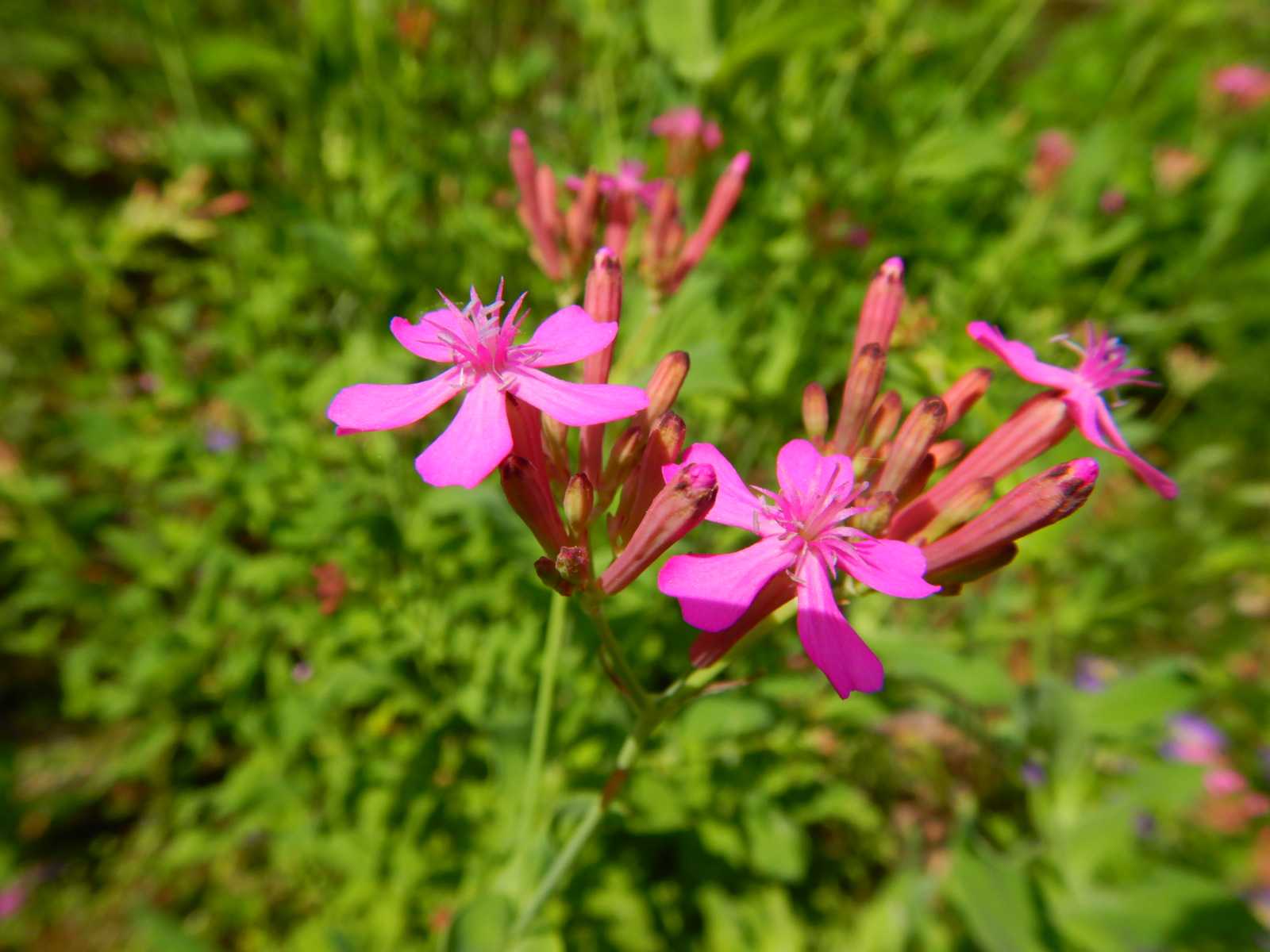

コバノタツナミソウ?

朝夕寒くなりました。冬型の気圧配置で、月曜日火曜日と強風が吹きました。今日は最高気温が15.1度でしたが、日差しがあり風がないので温かく感じました。栃木県北東部の当地も部分的ではありますが色づき始めたようです。ノゲシ、コバノタツナミソウ?、花も少なくなってきました。高原山に雪は見えません。11月3日初冠雪した男体山ですが、日光連山は遠すぎてよく分かりません。那須連山は冠雪していました。降っては溶け、降っては溶けてやがて白くなっていきます。

2025.11.12

-

山の色づきと熊の話

昨日は8メートル前後の強風が吹いていましたが、今日は小春日和です。栃木県北東部の当地、今朝はこの秋一番の冷え込みで0.6度でした。おそらく霜が降りたでしょうね。久しぶりに山の方へ行ってみました。標高600メートルくらいでしょうか、いい色づきです。700メートル辺り、山の高さは1000メートルを超えているでしょう。那須連山の南部です。ようやく秋晴れです。色づきは様々です。足元にはニガナ、名前がわからないのでグーグルレンズを使ってみました。「オトコエシ」と出ました。オミナエシの黄色に対しオトコエシは白花です。白花に間違いはないのですが丈が低いので確証がありません。広葉樹のまだら模様はきれいです。遠くから眺めるのはいいのですが、最近の山はとても危険です。毎日にようにテレビで流れる熊出没のニュース、熊による犠牲者が13人も出ているのは異常事態です。最近の熊被害の多さは熊が増えすぎた結果だと私は思っています。昔は熊の胆をとるために熊狩りが行われていました。「熊の胆」は高価な薬だったのです。20代の頃、山の民宿の囲炉裏端で熊狩りの話を何度も聞きました。宿には熊の毛皮もあったのです。いわゆる専門家が「ドングリやブナの実が大凶作で山には食べ物が無い」などと言っていますが、何百年、何千年も前から木の実は豊作、凶作を繰り返しています。熊の数を推測で何千頭とか言っていますが、それがそもそもの間違いです。なんの根拠もない数字です。だからその2倍3倍もあるわけです。人間のように国勢調査をするわけではないし、かといって山に分け入って1頭1頭数えているわけでもないので信頼できる推定頭数ではありません。熊1頭当たり5km四方とか10km四方とか縄張りとなる面積が必要でしょう。増えすぎて弱い熊は山から押し出され、山からあふれ出したのです。冬眠前とはいえ里に出てくる熊を見ると瘦せている熊がいないのは不思議でなりません。登山や渓流釣りを何十年としてきましたが熊を見たのは2度だけ、それもここ10年以内のことで、それからは熊鈴をつけ熊スプレーも携帯するようになりました。それ以前は全くの丸腰だったのです。注意看板を目にすると車からあまり離れたくはありません。

2025.11.04

-

ムラサキシキブやウルシの木

夜中の雨もあがり晴れて温かくなるようです。ウルシの葉が色づいています。毎年色づきの早いウルシの木です。葉を落としたのは桜の木だけで、色づいたのはウルシだけでした。ムラサキシキブ、誰が名付けたのでしょうか?、いい色合いです。高原山も雨だったようで白いものは見えません。塩原山塊も遠目に色づいている山肌がなんとなく分かります。

2025.11.01

-

河津桜の返り咲き

今朝はこの秋最低の3.3度まで冷え込みました。ここまで秋晴れの日は少ないのですが、朝夕の気温に秋を感じています。お茶の花が咲いています。一番先に色づいたのは蔦でした。普段は手が届かないところにあるアケビが取れました。三つ葉アケビのようです。十月桜も花の数が増えてきました。河津桜の返り咲きを一輪見つけました。赤茶けてきた山肌に冠雪があるか目を凝らしますが分かりませんでした。

2025.10.30

-

ジシバリやノギク

朝の最低気温が一ケタ台になってきました。今月6度目の一ケタ気温で今朝も6.6度でした。蕎麦の花が残っていました。蕎麦の花が残っていたのはごく一部で、茶褐色の蕎麦畑は収穫が近いようです。田んぼの畔のジシバリ、ノギク、今日は晴れていますが7メートル前後の風が吹いています。帰り道のコキアも色づいてきました。

2025.10.28

-

アケビを見つけた

昼で13度台の気温です。日光の山が青く見えます。高原山も青く、那須連山も青く見えています。そろそろ山に初雪が降る頃です。サザンカが咲いています。ススキとセイタカアワダチソウ、アケビを見つけました。あの暑さが嘘のように、いつの間にか秋になっていました。そろそろ炬燵を出さなければなりません。

2025.10.22

-

アキノウナギツカミ

花の名前でアキノウナギツカミというのは変わった名前です。茎の部分のトゲトゲがヌルヌルしたウナギをつかむのに丁度いいということらしいのですが、この植物が水辺にあることも名前がついたことに関係しているかもしれません。農作業もほぼ終わり、水路も雑草に覆われています。ドングリ、柿も色づいてきました。各地で熊による人的被害が続いています。栃木県北東部の当地は那須や塩原山塊から20km30km離れていますが油断はできません。川沿いに移動してくることも考えられます。通常、熊のいない地域でもこのご時世は何があるか分かりません。6月に茨城県の常陸太田市でツキノワグマが目撃されました。通常、茨城県に熊は生息しておりませんから、人目に触れず栃木県西部の山から移動したと考えられます。柿の実を見るたびに、まさか熊はいないだろうなと思ってしまいます。

2025.10.18

-

サザンカの今

台風22号は列島から遠ざかっていますが、まだ4~5メートルの風は吹いています。気温は19度台と低く、曇り空から晴れ間がのぞいています。おそらくは暑さを乗り越えるため、桜の木の多くは残暑の頃に葉を落としました。これは近所の桜の木ですが、いい色に色づいています。ヘクソカズラ、キキョウ、アカマンマ(イヌタデ)、サザンカの蕾のようです。場所によっては咲いているかもしれませんね。日中、温かい日もありますが移り行く季節への準備は怠りないようです。

2025.10.09

-

蕎麦の花

蕎麦の花が咲いています。遠目には一面の白。近づいてみるとそれは小さな花の集まりです。花の白さが目立っていますが、赤いのは花粉でしょうか?、クズの葉の中からセイタカアワダチソウが頭をもたげてきました。家の近くではほぼ終わり、地域では半分近く稲刈りは終わっているでしょうか?、雲の上に頭を出した那須連山、紅葉は始まっているのでしょうか?、今朝も雨が降りました。一雨ごとに秋は進んでいくようです。

2025.10.05

-

カラスウリの花

早朝の朝顔は生き生きとしています。ありふれた花ですが、暑さに強く花期も長く、気温が下がってきた今は花の数も多くなったようにも感じています。カラスウリの花、夜咲く花ですから昼は閉じてしまうのですが、早朝の電柱の陰で見ることができました。稲刈りの終わった田んぼがまた青々としてきました。その向こうには塩原山塊、早朝6時台の気温は13度台ですから長袖シャツでも寒く感じました。

2025.10.03

-

アザミ

昨日の雨から一転して、今日は朝から快晴です。神社の坂道でトレーニング、キンモクセイが強い香りを放っていました。小さな花びらは開ききっています。カヤの実が落ちていました。アーモンドに似た実には渋皮があり食べにくいので、拾う人はいないようですアザミが咲きだしました。昨日は最高気温が20.1度と肌寒い一日でした。静かに秋は進んでいるようです。

2025.10.02

-

シオンやミズヒキ

シオンが咲いています。私の好きな秋の花の一つです。花にモデル体型というのはおかしいかもしれませんが、とにかく背が高く背筋が伸びていて咲き姿がいいのです。ミズヒキ、花が小さくてなかなか上手く写せません。シュウメイギク、昨日は32度台と暑かったのですが今日はカラットした27度台でした。明日から10月ですが、10月1日は雨で23度の予報です。この先1週間の予報でも30度にはならないようです。

2025.09.30

-

十月桜

神社の入り口の十月桜が花をつけていました。まだまだ暑い日もありますが、朝夕の涼しさに反応して咲き始めたのかもしれません。十月桜は四季桜とも言われますが、初秋に咲き始めて1月から2月頃までの長い間楽しませてくれます。坂道を上るとキンモクセイが香り始めていました。庭木のキンモクセイしか知らなかった私が、キンモクセイが大木になることを知ったのは、神社には2階屋くらいの高さの木が2本あるからです。咲き始めと見えて香りはまだ弱いのですが、近くを通れば誰もがそれと分かります。ポポーが実をつけていました。道の駅で見たことはありますが、日持ちがしない果実なので市場にはほとんど出回らないそうです。毎年見ていますがまだ食べたことはありません。朴葉のような葉にアケビの2倍くらいの実、珍しい果実をただ眺めるだけです。神社の森は立ち止まっていられません。油断するとヤブ蚊が飛んできてまとわりついてきます。猛暑も収まってきた今が、蚊の活動しやすい気温なのでしょう。

2025.09.29

-

危険な昆虫スズメバチ

昨日も今日も30度を越えて暑く感じました。ひところの暑さではありませんが、一気に秋にとはなかなか行かないようです。マルバフジバカマが咲いています。マルバフジバカマはアサギマダラが来る花の一つとして覚えています。マルバフジバカマに気を取られていたら、近くでスズメバチが飛んでいるのに気づきました。ヤブカラシの花に取り付いていたのです。何年か前、スズメバチに知人が刺されて意識不明になり救急車で運ばれたことがありました。アナフィラキシーを起こしたのでしょう。幸い一命は取り留めましたが、それ以来、スズメバチの怖さが身に沁みついています。オオスズメバチなのか黄色スズメバチなのかわかりませんが3.5センチ位はあるでしょうか?、不用意にハチの巣に近づくとか、素人がハチの巣を取り除こうとしない限り、攻撃してくることはないでしょうが、秋には特に気をつけなけばいけない危険な昆虫です。二匹のスズメバチがいましたから、そんなに遠くない所にハチの巣があるのでしょう。道端のヨウシュヤマゴボウ、小さなブドウのような実は有毒植物で有名です。それを知らない子供が口にしなければいいのですが、那須連山遠望、天気もだいぶ安定してきたので、今日あたりは多くの人が登っているかもしれません。那須の今頃はリンドウが咲いている頃でしょうか?、私の山行きはというと、夏の間、全くトレーニングしていなかったので、もう少し先になるかと思います。

2025.09.27

-

ヤマハギ

「暑さ寒さも彼岸まで」とは昔の人はよく言ったものです。栃木県北部の当地、今朝の最低気温が12.4度でしたから涼しいを通り越して肌寒く感じました。ヤマハギが咲いています。彼岸のぼたもちのことを「おはぎ」とも言いますからこの季節にピッタリの花です。落着き付きのある花色です。芝栗が落ちていて小さな実がこぼれていました。小さな赤い実はなんでしょう?、彼岸の中日ですが稲刈りをしていました。稲穂の中に赤く見えるのは畔の彼岸花です。最高気温は24.3度、過ごしやすい季節になってきました。暑い暑いと言っていたのが嘘のように、あっという間に秋が来たようです。

2025.09.23

-

彼岸花が咲いた

今朝は空気がヒンヤリとしていたので長袖シャツにしました。彼岸花が咲いていました。明日は彼岸の入り、彼岸花とはよく言ったものです。個性的な花の形や鮮やかな赤い色は強く心に残り、ああ、今年もこの季節がやってきたと思うのです。歩道の頭上の栗も大きくなっています。暑い暑いといっていましたが、草木はしっかりと秋に備えていたようです。今朝の最低気温は18.8度で、那須連山もクッキリと見えて秋の空気を感じました。

2025.09.19

-

ナスの収穫はもう少し先まで出来そうです

天気予報によると暑いのは今日までのようで、明日からは30度にはならないようです。そうなるといいのですが、あくまで予報なので油断はできません。庭の夏野菜も、キュウリが終わりミニトマトが終わりナスだけが残りました。ナスはここまで、二本の苗から56個の収穫でこの後もしばらくは収穫できそうです。猛暑の影響でしょう。山椒の葉が枯れてしまっています。去年もそうでしたから心配はしていません。涼しくなったら新しい葉が出てくるでしょう。コムラサキは実をつけましたが、昨夜の強い雨で実が落ちてしまいました。マメに水やりをしていましたが、鉢植えにはつらい夏だったと思います。これと言った花のない庭に、去年も咲いて今年も咲いたマリーゴールド、暑さに強いらしく、ずっと咲いています。栃木県北部の当地は明日から1週間は30度以下の予報です。もう彼岸も近いですからそうあってほしいと願うばかりです。

2025.09.18

-

サラシナショウマやトリカブト

昨日は30.7度、今日は29.5度と少しだけ気温が下がってきたようです。朝晩には、ようやく秋の気配が感じられるようになってきました。山の方はどうだろう、サラシナショウマが咲いていました。ゲンノショウコ、猛毒のトリカブト、ノギク、暑かった夏の名残はあるものの、見えないところで静かに季節は動いているいるようです。

2025.09.15

-

渓流釣りもそろそろかな

秋の長雨の時期とはいえ天候不順が続いています。水温もいくらか下がったように感じるのは、気温や曇り空のせいばかりではなく、少しだけ秋が近づいているからかも知れません。この日は以前より毛ばりの反応が悪くなったように感じました。初めの一匹はいつものチビイワナでした。稚魚放流のヤマメ、15センチ前後のチビばかりが続きました。河原の岩にクワガタを発見、この日は気温も上がらず20度~21度で今までの暑さが噓のようでした。最近のクマ出没は異常ですから、川と森が近いところでは特に注意をはらいます。時折、パラパラと雨が落ちてきて、木の下で雨宿りすることもありましたが通り雨でした。20センチ以上が2匹、今シーズンで一番釣れない日になってしまいました。釣りは遊びとはいっても釣果にこだわらない釣り人はいないでしょう。今月いっぱいで禁漁になるのですが、このまま納竿でもいいかな? と弱気になりました。いつの間にか、あんなに飛び交っていた赤トンボが少なくなっていましたから、山間から平地に向かって移動の途中なのでしょう。ススキを見れば確実に秋に向かっているようです。

2025.09.13

-

マメハギ?

暑さは続いていますが足元では小さな秋の花が咲いていました。マメハギ?ではなくネコハギのようです。家を出るときは24度台でした。曇っているので比較的涼しい朝です。草むらからは、にぎやかに虫の音が聞こえてきます。側溝のグレーチングの中からツユクサ、この辺りのお米はほぼコシヒカリですが田植えの時期によって田んぼの色も様々です。北関東の当地でも稲刈りが始まっています。

2025.09.08

-

涼を求めてイワナ釣り

昔のことを言うと笑われるかもしれませんが、檜枝岐では昔、「今日は28度になったから暑いね」などと言っていたものでした。何度も稲作を試みたようですが、標高が千メートル前後と真夏でも気温が上がらないので、成功することはなかったようです。それが今では30度を越える日も出てきて、今年は7月で10日、8月は今のところ6日、30度を越えています。しかしながら、それ以外の日は最高気温が30度以下なのですから羨ましい限りです。そして家の方の34度とか36度とかにと比べると格段に涼しいのです。そんなわけで今日もせっせと桧枝岐に釣りに出かけるのでした。今回も15㎝から18㎝くらいのチビイワナの反応が多いようです。久々のヤマメは20センチくらいありました。水に立ち込めば気持ちよく体を冷やしてくれますが、後頭部からの日射にはキャップより麦わら帽子のようなツバのある帽子がいいようです。そこそこのサイズのイワナ、毎日のように釣り人が入るのでしょう。毛鉤を見に出て来てもソッポを向かれてしまうことも実に多く、対岸の岸をねらいます。20㎝を越えるものはわずかでしたが十分楽しめました。それに暑さも家の方とは全く違っていて汗が流れ出すことはありませんでした。山の渓流ではススキの穂が出始め、赤トンボが飛び交っています。この先も暑さは続くようですから、赤トンボもしばらくは涼しい山間に留まりそうです。

2025.08.28

-

朝の近所をぐーるぐる

パソコンが壊れて1ケ月お休みしていました。修理がきくなら直そうと思っていましたが、8万円もかかるというので修理を諦めました。初めから買い替えれば良かったものを安く治るものならと、修理の見立てをするためにケーズデンキで6600円支払ったことが全くのムダになりました。安くても10万円以上の家電量販店ではなく、今回はメーカー直販サイトで買いました。残暑なのでしょうが猛暑、暦の上ではとうに立秋を過ぎていますが「ビックサマーセール」で私が選んだ機種は74900円のHPのパソコンでした。officeはありませんが必要にして十分、サクサク動いてくれるので不満はありません。早朝の近所をぐーるぐる、ニラの花が咲いていました。キバナコスモス、稲の穂が頭を垂れてきました。ハグロトンボ、30センチほどの丈のコヒマワリが咲いています。人は皆暑さに参っているのに植物たちはこの暑さをどう感じているのでしょうか?、ああ~今日も暑くなるのかと、私には嘆くことしかできません。

2025.08.27

-

イワナ釣り6回目

関東地方の梅雨明けと共に、釣り人もどっと繰り出してきたようです。8時過ぎに釣り場に着いたのですが、同じグループなのか数人の釣り人が入っていて、入るスキがありませんでした。少し下流に戻って、車の無かった場所で釣りを始めました。はじめに掛かったのは15㎝も無いようなチビイワナでした。水量は多くも無く少なくも無くて、減水してくるのはもう少し先のようです。モスキートの毛鉤の反応はまずまずでしたが、掛かるのは15~18㎝くらいのがほとんどでした。川岸にはヤマアジサイが咲いていました。各地でクマの出没や人が襲われる事故が多発しているので、釣りをしながらも時々はキョロキョロと廻りをうかがいます。掛かりはするので面白いのですが、前回掛かったようなサイズアップがありませんでした。天候不順で2週間近く来ない間に、釣られてしまったとは考えられません。毛鉤を変えてもチビイワナばかりでした。20㎝オーバーはたったの1匹だけでしたが、小さくても反応があれば釣りは楽しいものです。すっかり晴れて、山間といっても気温は30℃近くまであがりました。夏休みはもっと釣り人が増えて、そろそろアブも大発生するでしょうね。

2025.07.19

-

コスモスやオオマツヨイグサ

今朝も最低気温は19℃台ですから肌寒く感じます。どちらかというと夏の朝というよりも、秋の朝の感じに似ています。キバナコスモスが咲いています。キバナとオレンジバナと、オオマツヨイグサ、ヤブカンゾウもあちらこちらに咲いていました。八重咲きのヤブカンゾウばかりでノカンゾウは見当たりません。今日は真夏日になるようですが、ここ数日は凌ぎやすい日が続いています。

2025.07.13

-

ネムノキの花

栃木県北東部の当地、昨日は午後2時頃から極めて強い雨が40分くらい降り続き、一時はどうなるか心配になりました。その後、雨は弱くなり、24時間の雨量は55.5ミリでした。そして今朝は19.6℃の涼しい朝となりました。ネムノキの花が咲いています。つくづく変わった花だと思います。稲の丈は60㎝くらいに育っているでしょうか?、田んぼの雑草オモダカ、雲に包まれた遠くの山がわずかに見えました。長袖シャツでのインターバル速歩でも全く汗をかきません。数日の間は猛暑は治まってくれるようですから、身体の方もちょっと一休みできそうです。

2025.07.11

-

桧枝岐釣行5回目

桧枝岐村は標高1000メートル近いので、関東地方の平地と比べれば最高気温は5℃以上も違います。行けば別天地なのは分かっているのですが、大気の不安定や猛暑などで、2週間以上も釣りに行きませんでした。はじめに掛かったのは15㎝も無いチビイワナでした。見るからに涼しそうですが、何処から熊が出て来てもおかしくない山の中です。このイワナも20㎝はありませんでしたが、活性はいいようです。ようやく納得のイワナ、ミヤマオダマキが咲いていました。足元からカエル、美しい声で鳴くカジカガエルは河原の石と同化して地味すぎます。場所によっては放流イワナが連続で掛かりましたから、最近放流があったのかも知れません。キャンプ場の近くはほとんど反応がありませんから、連日釣り人が入っているのでしょう。使ったのはモスキートのパラシュートの毛鉤、ほぼ風も無くテンカラ釣りにはいい日でした。25㎝前後の良型こそ出ませんでしたが、渓流釣りを楽しむには十分すぎるほどの反応がありました。夕方家に帰ったらうだるような暑さ、調べてみたら桧枝岐のこの日の最高気温は29℃台でした。

2025.07.08

-

タチジャコウソウやオカトラノオ

6月の東京都心の真夏日が13日となって観測史上最多となったそうです。栃木県北東部の当地はというと真夏日が14日、35℃以上の猛暑日が2日ですから、内陸の地点と海に近い地点の違いかも知れません。ジャコウソウが小さな花をつけました。ジャコウソウにも色々な種類があるようで、グーグルレンズではタチジャコウソウとでました。ネコの背をなでるようにすると線香のような落ち着ける香りが手につきます。山で何度か見たのはイブキジャコウソウで花期は7月でしょうが、11月の返り咲きを見たこともあります。親指の爪ほどのアマガエルはとてもかわいいです。オカトラノオの白は涼しげです。7月、8月はもちろんのこと、おそらく9月も暑くなるのは間違いないでしょう。遠くの山が見える日もだんだん少なくなってきます。

2025.06.30

-

小さな花ヒメヤブラン

昨日は夕方歩いたのですが、湿度が高くて大汗を掻いてしまいました。そんなわけで今朝は早朝の歩きです。初夏の花ナツツバキ、花が終わるとツバキのように花全体が落ちます。ネジバナはまだまだ続いています。1㎝に満たない小さな花はヒメヤブラン、イネの丈は30㎝を超えました。こちらは麦の収穫の後に植えられたもので、二毛作の田んぼです。田植えが遅かったのでまだ10センチくらいです。雨の予報で気温も上がらないようですが、今日も蒸し暑くなりそうです。

2025.06.25

-

桧枝岐でテンカラ釣り

6月中旬で連日の猛暑、それを逃れていつもの桧枝岐村へ渓流釣りに行ってきました。前日に強い夕立の雨が降ったそうで水量は少し多いように感じました。釣り人は多いようで、各所には車が止まっていました。最初に掛ったイワナは20㎝に満たないサイズでした。最初の1匹目からしばらくヒットせず、次が22㎝くらいでした。流れでヤマメ、岩廻りからはイワナ、毛鉤を見に来ただけの魚もあり、釣り人が多いのでスレて来ているようにも感じます。21㎝くらいでしょうか、あと20㎝減水すれば渡渉が出来るのですが、竿を振りたい所に行けません。この日は22㎝くらいばかりで、大きいのは釣れませんでした。タニウツギが咲いていますから渓流釣りの適期になってきたようです。昼に車に戻った時に気温を確認したら27℃でした。この日も十数匹掛けましたから、楽しい釣りになりました。

2025.06.20

-

ネジバナ

ホタルブクロというくらいだからホタルが飛ぶ頃に咲くのでしょう。子供の頃に見たっきりで、ここ何十年と蛍を見たことがありません。昨日も今日も蒸し暑く、気温は30℃を超えました。歩くには朝の早いうちでないと体調を崩してしまいそうな気がします。ネジバナが咲いています。小さいがピンク色の可愛い花です。らせん状に咲くのも変わっていて好きなところです。田んぼの緑が少し濃くなってきました。今年も暑い夏になりそうですが、お米が豊作になることを願っています。諸物価が上がっているとは言え、お米は2倍以上になっているのは異常です。短期間に2倍に値上がりしたものは、米以外に聞いたことがありません。

2025.06.16

-

イワナ釣り(3回目)

天気予報を見ながら3週連続の渓流釣りになります。檜枝岐の雪代もようやく治まって来たようですが、まだ水量は多いのです。それでも場所にもよりますがテンカラができそうでした。15㎝くらいのチビヤマメ、お腹ぷっくりのイワナ、ヤマメもイワナも浅くてゆるい所にでていました。20㎝オーバーでもイワナは痩せています。私の場合、親指と小指を目いっぱい広げて20㎝です。おもしろいように毛鉤に反応しますが、天気がいいと釣り人も多いのです。天気がいいと言っても、日中でも気温は20℃になりません。反応が良かったのはモスキートの毛鉤でした。21㎝から25㎝位までが11尾掛かりましたから、いい釣りができました。来週にはもう少し減水してくることでしょう。時折り周りを見渡し熊に注意しながらですが、自然の中での渓流釣りはとても楽しいものでした。

2025.06.13

-

2回目のイワナ釣り(桧枝岐)

2000メートルに満たない山でも、まだ真っ白でした。さすがの豪雪地帯です。伊南川に掛かる橋をくり返し何度も渡り、川の水量は前週と余り変わらないなと考えながら上流方向に走っていきました。目的の釣り場の水量も前回とあまり変わらなく見えました。今まで気温があがらなかったのか、いまだに雪代が入っているようで増水状態でした。先行者がいたのか、最初に入った釣り場では全くアタリがありませんでした。釣り場を移動してようやく1匹目のイワナがでました。次はヤマメ、17㎝くらいでしょうか?、YouTubeで見たように幅30㎝のビニール袋に目盛をつけてみました。次は15㎝くらいのヤマメ、どちらも秋には釣りの対象になつているかも知れません。22㎝くらいのイワナ、流れのゆるいところでした。ここで2本続けて出ました。ここでの1匹目、その次は24㎝くらいのこの日の一番いいサイズでした。水量が下がらないとテンカラは無理なようで、今回も川虫とブドウ虫のエサ釣りでした。兎に角、減水してこないとテンカラのポイントも出てきません。デブリと言ったらいいのか川岸に雪塊もありましたから、奥山にはかなりの残雪があるのでしょう。今シーズン2度目の渓流釣りも、危険すぎて岸を伝い歩く釣りになりました。去年は6月初旬にテンカラが出来たのに、年によって状況は全く違います。

2025.06.06

-

コバノタツナミソウ

6月に入りました。旧暦では水無月です。5月下旬から雨が降ったり曇りだったりと、私の中ではすでに梅雨に入っていると思っています。20℃に届かない肌寒い日も何日かありました。昼近くになって薄日が差して来たので城山に行ってみました。コバノタツナミソウが咲いていました。下草が刈られた後によくも咲いてくれたと思いました。ここでは秋にも咲くのですが、それも下草刈りの後に咲くのです。草刈も頻繁にやりすぎると、去年は見られた花が今年は見られないという事も出て来ます。桜の実も熟れたものが落ちています。そういえば桑の実ももう熟れている頃でしょう。スイカズラ、白と黄色の花が交じり合って咲いています。葉が繁るようになり視界も狭くなってきました。昨日は最高気温が16℃台と肌寒い1日でした。日差しは僅かですが今日は20℃を超えてきました。

2025.06.01

-

桧枝岐でイワナ釣り

桧枝岐村へイワナ釣りに行ってきました。雪代は完全には治まっていないので、平水の2倍くらいの水量でした。テンカラの準備はしてきましたが、状況からブドウ虫のエサ釣りです。それも川岸を移動する釣りになります。最初に掛ったのは15㎝も無いチビイワナでした。次に掛かったのは22センチぐらいのイワナでした。流れのゆるい岩の下流側でした。釣り人は入っているようですが、この水量ですからまだ少ないようです。国交省の河川カメラで河原が見えて来たので出掛けてきたのですが、正確な水量は現地に来ないと分かりません。渡渉が出来るようにならないと、竿の出せる場所は限られてしまいます。23㎝くらいイワナを追加、予定より早く雨が降って来たので休憩、雨があがったので再開すると16㎝くらいのヤマメが掛かりました。去年、幼魚放流したのが少し大きくなったようですが、釣りの対象となるにはもう少し時間がかかるようです。23㎝くらいのイワナ、次も同じような大きさの、いい色のイワナが掛かりました。雪山に八重桜、使い捨てカイロも持参しましたが使うことはありませんでした。厚着しているせいか寒さは感じませんでした。天気にもよりますが1週間後には徐々に水量も治まってくるかと思います。

2025.05.30

-

オルレア

最近よく見かける花の名前がオルレアであることを知りました。繁殖力が強いのか道端でも見かけます。ニワゼキショウも草地に進出して勢力を伸ばしつつあるようです。家の芝地で困っているのがカタバミ、芝生用の雑草除草スプレーをしてみましたが、なかなか手強い植物です。最近は黄色い花を見つけては花を摘むようにしています。数日前、一度目の芝刈りをしましたが、今年はあと何回するようになるのかと考えました。ミニトマト、キュウリ、ナス苗は少しづつ成長しています。これからの季節の私の小さな楽しみです。これから暑くなってくると、庭仕事も短い時間しかできなくなってきます。

2025.05.28

-

カラタネオガタマ

神社へ行ってみるとカラタネオガタマの花が咲いていました。数年前に神社のおばあちゃんに教えてもらいました。カラタネオガタマ(唐種招霊)は縁起の良い木だそうです。常緑樹ですが、新しい葉が出そろうと古い葉が一斉に落ちるからだそうです。石段の隙間のあちらこちらにはオニタビラコが咲いていました。新しい葉に変わったクスノキはやわらかい色でした。クスノキも花が咲いたようです。階段と坂道を何度か往復しました。曇り空ですが遠くの山が青く見えました。暑かったり涼しかったり、今日は運動には丁度いいようです。

2025.05.26

-

ミヤコワスレ

城山の入り口にミヤコワスレが咲いていました。厄介者のドクダミも花自体はきれいです。家の庭では葉をハサミでカットする方法で除草しています。ユーチューブで見た駆除方法ですが、地下茎が伸びているのでそれを取り除くのは大変なので、光合成をさせないというやり方だそうです。それでもまた出てくるのでくり返しカットしています。木に緑の小さな実が付いています。コウゾの実かも知れません。コウゾもミツマタも和紙の原料になります。ミツマタの花はきれいで有名ですが、コウゾと思われるこの木の花は見たことがありません。元々ここにコウゾはありませんでした。鳥が赤くなった実を食べたのでしょうか、誰かが植えたように何本か繁っています。桑の実と同様食べられますが、以前食べてみた時はあまり甘さは感じられませんでした。手の届く所にこれだけあるのですから赤く完熟した頃をみはらかって、もう一度食べてみようと思います。20℃そこそこの気温は歩きやすく、吹く風は半袖では肌寒くも感じました。

2025.05.23

-

ムシトリナデシコやキツネアザミ

ムシトリナデシコが咲いています。キツネアザミ、エゴノキの花、エゴノキの花は高い所に咲いていることがほとんどですが、珍しく近くで見ることができました。マッチ棒のような桜の実、マッチ棒といっても最近は全く見かけなくなりました。若い人の中にはマッチを知らない人もいるでしょう。予報では31℃、午前中から気温があがっています。そうなると山は霞んで見えなくなります。これから気温があがる日中は無理、朝のウオーキングになっていきそうです。

2025.05.21

-

花畑

天気予報によると、今日は30℃近くまで気温があがるようです。昨日が20℃そこそこでしたから、身体がついて行けません。一面のヤグルマギクは農家の花畑です。ケシの赤も鮮やかです。この季節、ここを通るたびに癒されます。

2025.05.20

-

桑の実やノイバラ

27℃台の最高気温で蒸し暑く感じます。気になって湿度を調べてみると、80パーセント台ですから納得しました。こんな日は木々の多い、日影のコースを選びます。桑の実が赤くなっていました。黒くなったら食べ頃ですが、手の届く位置に実はありません。樹高は7メートル位あるでしょうか?、隣のニセアカシアはもっと大きくなっています。桑の木もニセアカシアも河原に生えたもので、大水の時に流れ着いた物が定着したのでしょう。それらが木の数といい大きさといい、かなり目立つようになって来てきてしまいました。おそらくノイバラもそうでしょう。大きくなって花を咲かせたから気づいたのです。藪に咲くことが多いのですが、ここでは河川敷の駐車場のすぐ側で見られます。エゴノキの花、アケビの花を探しましたがまだのようです。今日は蒸し暑いのですが明日はまた19℃の予報ですから、体調管理には十分な注意が必要です。

2025.05.18

-

シャクナゲ

鉢植えのシャクナゲが咲きました。雨が多いので軒先に置いているせいか、花が長持ちしています。花の付き方は違いますが、ツツジ科だけあってツツジとそっくりです。白い花はミズキ、この辺りには多い木で各所に見られます。遠目には白ですが、小さな花が密集しています。水路沿いに色とりどりの花、キショウブ、ナガミヒナゲシ、オオカワジシャ、キショウブが水路沿いに咲いていて繁殖力が強いのがよく分かります。繁殖力の強い外来植物が勢力を伸ばしていて、きれいだけでは済まされません。昔はどんな風景だったのでしょう。

2025.05.14

-

朴ノ木の花

道端にユウゲショウが咲いて来ました。どこにでもある花ですが、かわいい花です。ニセアカシアも咲いています。住宅街にある平地林、その中の朴ノ木が大きな花を咲かせていました。山の雪は日に日に小さくなり、家の近くでは田植えは7割くらいは終わっているようです。

2025.05.12

-

ラショウモンカズラやクゲヌマラン?

ラショウモンカズラが咲いていました。いくらか薄いラショウモンカズラの紫は、柔らかい色がいいようです。ムラサキケマン、ランの仲間だと思いますが?、グーグルレンズで調べてみるとクゲヌマランと出ました。ギンランと似ているそうで、ギンランも調べてみましたがはたして正解は?、花も綺麗ですが、まばゆいばかりの新緑に癒されます。

2025.05.10

-

ユキザサ

今朝は5℃台と冷え込みました。もっとも、タイマーでエアコンを入れていましたから寒い思いはしませんでしたが、北関東の当地ではまだ油断は出来ません。昨日は強風が吹いていましたが、今日は風が無いので山の方に向かっています。那須の残雪もかなり小さくなってきましたが、谷筋や場所によってはたっぷりと残っているでしょう。ユキザサが咲いていました。線香花火のような花びらです。目にやさしい新緑の山、山の高いところには山桜らしき木がポツリポツリと見えました。5月下旬には那須の山にミネザクラも咲くことでしょう。

2025.05.08

全1026件 (1026件中 1-50件目)