全94件 (94件中 1-50件目)

-

徳弘香乃さんの新作

この作品は新作といっても昨年11月に描いたものですから、新作ではないかもしれません。 徳弘さんは最近は水彩色鉛筆を使った水彩画風な表現にチャレンジしています。 水彩画というのはアクリルとか油絵の具と違って光の捉え方が非常に難しいのですが、徳弘さんは少しずつその問題点を理解し、表現の幅を広げていっているように思います。特に色が持つ微妙な変化を表現するために色鉛筆と水を含ませた筆だけで制作する姿勢にはとても大きな進歩を感じさせてくれています。 この作品に見えるような色の繊細さを表現することは直ぐにマスターできるものではなく、何回もの失敗と諦めないチャレンジを繰り返すことによって生まれてくるものです。徳弘さんはそういった繰り返す実験の意味を学んでいるように思います。 そしてとても大事なことですが、ここには表現することの楽しさを作品から感じさせてくれることが強く感じられ、とても嬉しく思いました。良い表現することは作者がまず楽しいという心が根底にないといけません。徳弘さんのこの作品からそのことを強く感じさせてくれます。 この作品の主人公は犬?キツネ?でしょうか。胴体の色の繊細さには驚くばかりです。色鉛筆での色付け、そしてそれを筆で色を溶かしながら微妙な色の変化をつけています。何回も色の変化を加えながら表現していったのでしょう。そして顔のところも微妙な変化を加えています。特に私が唸ったのは鼻から上にいく鼻筋に赤い色が少しはみ出しているところです。全体からいうと徳弘さんにとって、思いもかけずはみ出してしまったと思ったかもしれません。ところがこの薄く見える赤い色が犬?を生き生きとさせる役目を果たしているように感じました。徳弘さんにとっても思いもかけない効果にびっくりしたかもしれません。また下書きで使われた黒のラインが全体ではなく大事な場所だけにラインを見せていることも徳弘さんの表現の進歩を感じました。全体に黒のラインが見えてしまうと堅くなりすぎてしまいます。空間を大きく広く見せるには黒のアウトラインは要所だけで大丈夫ということも徳弘さんは理解してきたように思えます。 よく頑張りました、徳弘さん!

2025/01/16

コメント(0)

-

松尾麻未さんの新作

松尾さんは家では鉛筆とかペンを使って作品を制作することを楽しんでいたそうです。制作してるうちに鉛筆とかペンを使うことで画用紙が裂けてしまうこともあり、あまり満足いく作品にならないことに悩んでいたようです。そんな時、近所に私の教室があることに気がつき、門をたたいてきました。 私の教室は技術を教えるということより絵を描く喜びとか、絵を描くことを通して生きる喜びを感じられる空間を築くという理念を基に創設しています。 松尾さんがこの空間でそういった空気を感じ制作できるか、最初は私自身も不安はありましたが、不安は全く必要なかったことに驚きと喜びを感じました。 松尾さんには他の生徒たちと同様に10種類の絵の具を渡しました。彼女はそれらの絵の具の色が鮮やかに画用紙の上に広がっていく驚きと感動を感じ、また鉛筆とは違った筆の柔らかさと伸びやかさに松尾さんはとても魅了されたようでした。絵の具を使った制作というのは単純で当たり前のことのように思いますが、紙の上に色が広がっていく美しさを感じられる心を持つことは表現者にとって、とても大事で大切にしなければならないことかなと思ってます。 松尾さんはこの作品を描いていく上で、赤ちゃんがテーマになっているようです。今までは鉛筆で描いて、どこか堅固な赤ちゃんであったのが、筆を使って描くことでとても柔らかく、どこかユーモラスな表情をもった赤ちゃんに変化しました。このことも絵の具と筆を使った効果でしょう。画面上の黄色い背景(蓮の葉?)に描かれた5人の赤ちゃんはほとんど赤ちゃんとわからないくらいディフォルメ(省略された表現)されています。これも絵画としての大きな魅力ですね。松尾さんは今まで描く対象物を正確に表現するという概念があったようですが、筆と絵の具を使うことでディフォルメした表現でも自分の気持ちが現れていれば大丈夫と気づき始めたようです。 赤い色は水面で夕焼けに赤く染まっている表現で波も描かれています。また赤い夕焼けの色に黄色と茶色が少し混ざっていることもとても良かったですね。しっかり決めた色を塗り描くことも大事ですが、思わぬところで色が混ざってしまうのも人間の成せるワザなので、そういったことも大事だと思ってほしいと思います。よく頑張りました、松尾麻未さん!

2024/11/14

コメント(0)

-

濵田くるりさんの新作

とても力強い作品になりました。 イメージはどこか貝に繋がるオルガニックな形、或いは動物の骨格といった、強固さを感じるなかに不思議な親密さを感じる不思議な表現になっています。 濵田くるりさんは表現の中に抽象的なイメージを加味したいという思いを強く持っているようです。それは描く対象物を見たままに正確に表現することに対して、疑問を感じ始めたことからスタートしているようです。 卓上、静物、人物デッサンを繰り返し練習しているうちに、自分は一体何を求めて表現しているのか、何を表現しているのか、美術、または芸術に対して基本的な意義に対して疑問を感じ始めたのでしょう。そっくりそのまま見えたままの姿を画面に写し取ることが絵画の目的なのかという疑問が湧き上がったのでしょう。 美術の歴史は太古の時代から絶えることなくずっと続いています。それぞれの時代によって美術の持つ社会的役割も変化してきました。一人の人間としても絵画的表現する目的も変化を続けています。見えるものを正確に表現する、また見えるものを正確に写し取ることが基本であるということさえも変化している現在なのかもしれません。 濵田くるりさんはそのことに対して自身の心の中に大きな葛藤を感じたようです。自分は一体何を求めているのか? 表現を通して自身の見ようとしているのは何なのか? 自分の心と真摯に向き合い、問いかけ、試行錯誤をしているのがこの作品から強く感じます。 当然、答えはまだ見つかっていません。その答えに辿り着くには何年もかかるかもしれません。 でも自分の心と向き合い、そして必死でその答えを見つけようとする姿勢が作品に強さを植え付け、周りの鑑賞者を感動させるエネルギーを見せるのではないかと思います。正確に写真のように見える作品から受ける驚きだけの表現ではなく、濵田くるりさん自身の心を生に感じる表現から受ける心の高揚感がここからスタートするような気がしています。 今回は作品の技術的な特徴とか優れた箇所は書きません。ただ濵田くるりさんの美術に対して歩もうとしている道は間違ってなく、王道を進んでいることをはっきりと感じていることを明記したいと思います。 よく頑張りました、濵田くるりさん!

2024/11/04

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの新作は今までの作品とは少し違った傾向が見られます。 この作品は筆のタッチ、色使いなど印象派的な表現は小倉さん独特のスタイルが感じられる今まで同様の味があります。しかし印象派が捉えようとした自然の中の精神性といった具体的な表現から全く抽象的で目に見えないイメージをベースにした表現に実験的に制作しようという試みを強く感じられます。 抽象表現というのはいくつかの違ったアプローチの仕方がありますが、具体的なイメージを大きく変化させる、或いは目に見えないものを色と形に置き換えて見せる、または作家自身の行為を見せるということが抽象的イメージにつながってきます。 小倉さんがこの作品を描こうと思ったきっかけは、彼女自身が幼少時に体験した臨死体験と言っていました。川で泳いでいたとき、少し波にのまれて水の中でどこに自分がいるのかわからなくなり、その時、太陽の光を水面の上に感じ、その光に向かって必死で泳いだという記憶が強く残っていたそうです。今でもその記憶が鮮明に残っていて、その時に感じた印象を表現したいと言っていました。川の中の自分を表現するというより、自分自身が生死の境を(短い時間だと思いますが)ふわふわと彷徨っていた感覚を絵画としてどのように見せられるか、という試みを今回の制作のベースにしたいと言っていました。 臨死体験といった目には見えない自分の命がどこに行くのかわからない感覚を表現するというのはまさに抽象表現です。 この作品の中で彼女自身の命というのは曲がりくねっている曲線なんでしょう。そして彷徨っている曲線は画面上の黄色い色(光)を追い求めている雰囲気を表現しようとしているのでしょうか?人の姿とか顔とか腕といった具体的な姿を見せるのではなく、ただ細く曲がりくねって彷徨っている曲線を自分自身として表現しているのはまさしく抽象表現です。この作品を見て、芥川龍之介の「クモの糸」を思い浮かべました。何かに置き換えてもっとわかりやすく作家の思いを表現するというのは文学、音楽、美術といった芸術には必要で大切なことかもしれません。そして鑑賞者にも大きく広がって見えてくる創造性かもしれません。 よく頑張りました、小倉さん!

2024/10/17

コメント(0)

-

清誓子さんの新作

清誓子さんの新作はコラージュです。段ボール紙、木片、紙、枝、草など様々な素材を組み合わせ平面として表現しています。 清誓子さんの作品は基本的に鉛筆を使って細かく細い線を幾十にも重ねた表現を基本としています。その中で見えてくるカラフルではないけれど白黒の織りなす美しさに清誓子さんは魅了されているようです。最近は白黒という意味で漆喰という素材を使った制作にも表現の幅を広げているようです。そこにも漆喰という素材が持つ生の色(白・黒)にマチエールを加味した力強い平面性に表現の面白さ、奥深さをを感じているのでしょうか、とても個性的な表現になりつつあります。 今回のコラージュの作品も鉛筆の筆跡を施した紙面をいくつか貼り付けているのが見て取れます。その周りには様々な生の素材(段ボール紙、木片、紙、枝、草)と織りなすハーモニーが素朴な美しさを表現し、それら全てが平面という中で響き合い、まるでダンスをしているような、あるいは交響曲を奏でる音楽を聴いているような雰囲気を醸し出しています。清誓子さんのコラージュには肩を張らないリラックスした趣があり、清誓子さんの素直な心の姿が感じられてきます。 鉛筆の細い線だけの表現で感じられた内に突き進む強い精神性とは違い、このコラージュからは鑑賞者は開放的でリラックスした清誓子さんの優しい心が感じられ、癒される感覚になります。このコラージュの制作を通して清誓子さんの表現の幅がまた一つ広がってきたように感じます。よく頑張りました、清誓子さん!

2024/10/16

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの新作は海の遙か彼方から上がってくる朝日(または沈んでいく夕日?)を海岸から眺めている親子?3人の姿を描いています。私はこの太陽は日の出と感じたので、以下、日の出と書きますね。 小倉さんの表現は以前と同じように印象派的で、具象表現という範疇からかなり脱却して、自分の感じる心の在り方を大切にした心象風景的な作品になっています。 具象表現は目に見える写実を基本にします。目の前に広がる海の表現はどう描けば良いか?朝焼けの色はどのように描けば良いか?岸辺の景色をどのように描くか?といったふうにあくまでも目に見える自然情景が基本となって、それを画面に写し取る作業が大事になってきます。 小倉さんの作品はそういった実際の景色、情景を正確に表現するということではなく、小倉さん自身が情景、自然をどのように感じているか、或いはどのように思っているかという作者自身の心の在り方を自然描写の中に含ませ、できるだけ正確に自分自身のありのままの心を画面に表現しようとしています。 ですからここに描いた景色というのは実際は全く架空であることも可能ですし、多分そうでしょう。それよりもこの作品を見て写実的に何を描いたのだろうと思った時、まずは作者(小倉さん)は何を思っている?、何を考えている?のだろうということを自分自身に問いかけながら鑑賞することが良いのかもしれません。 この作品には左下に3つの人のシルエットが描かれています。それも大きさを変えて描かれていて子供のいる家族のようにも感じられます。そして大きな人のシルエットは手を上げて呼びかけているように見えます。その先には日の出の太陽でしょうか。普通に考えたら日の出を見て、その素晴らしさに感動した親子の姿なのかなと思えるかもしれません。でもここには小倉さんの思いが隠されているように思えます。 朝日の光は親子に向かって真っ直ぐに向かってきています。その間の大海原はかなり激しく波がある感じもします。穏やかで静かな海ではありません。小倉さんはそういった海の情景にしても、朝日の光の差し込みも、なぜこういった情景にしたのか、小倉さん自身の心の思いと願いを含めて表現しているのでしょう。 私の好きな画家の中でゴヤといういう人がいます。スペインの宮廷画家で一流の画家であることをその当時の王様に認められ、数々の名作を描きました。その中で「カルロス4世」という作品があります。一見、王様の家族を見事に描き上げていますが、実を言うとゴヤ自身が心で感じている家族の姿を絵の中に含ませました。 絵画というのはただ外の風景、人物をありのままに表現すること以外に、作者(絵描き手)の感じていることを表現に入れることも可能なことなのです。絵画という芸術表現が今まで絶えることなく続いている最も大きな理由はここにあると思います。 小倉さんの新作には小倉さん自身が感じていること、思っていること、願っていることなど含ませてこの情景を表現しています。 私はこの作品を見てこういう風に感じているということは敢えてここには書きません。皆さんがこの作品を見て、そして対話して小倉さんの心に触れて頂きたいと思います。 よく頑張りました、小倉さん!

2024/09/18

コメント(0)

-

徳弘香乃さんの新作

徳弘さんの新作はペンと水彩絵の具を使っています。 ペンは色でいうと黒い線が見えます。そしてその黒い線はかなり堅く強く表現されます。逆に水彩絵の具の表現は支持体である紙の中に絵の具が染み込んでいくことで柔らかいイメージが現れてきます。 徳弘さんはその堅い、柔らかい、そして白黒、色彩といった対極にある視覚表現を一つの画面のなかでどうすれば上手く組み合わせることができるか実験してるようです。 そして徳弘さんは自然の中で見られるどんよりとした曇り空と厚い雲の僅かの隙間から差し込んでくる明るい太陽の光の筋を組み合わせれば頭の中で描いたコントラストが上手く表現できるのではと考えたようです。 そしてとても力強いインパクトの強い作品に仕上がったと思います。 太陽からの光線を画面の中央から少し左寄りから左下方向に斜めに運んだことも良かったと思います。平面作品を制作する中でシンプルな構図を組み立てるとき、画面中央からシンメトリー(左右対称)に表現しようとしがちになります。一番バランスがとれて、正面から向き合う簡単な構図になりますが、そうすると画面の流れが不思議と止まってしまいます。画面のシンメトリー(左右対称)を崩すことによって画面の中に流れとか動きを創ることが生まれてきます。徳弘さんはそういったことをこの制作を通して学んだように思います。平面制作する上でとても大事なことだと思います。 私がもう1点、徳弘さんの制作を見てとても感心したことがあります。それはペンから生み出された黒い線です。徳弘さんは全てフリーハンドでこの作品を描きました。 描いているペンの線は何万という数になります。全て1本ずつ彼女が他の道具を使わず、自分自身の手で描いています。多分彼女は丁寧に1本ずつ正確に描こうとしたのでしょう。でも人間の手で描いているわけですから、全体を見ると微妙に線にズレが見られます。そのズレが逆に画面の中に面白い線の模様として見られます。機械(先端的な道具)で線を描くと、このような微妙なズレはできず、全てが均一化されたイメージになってしまいます。制作する中で、人間の持つ温かみとか柔らかさは機械に頼るのではなく人の手が織りなすパワーだと思います。それは太陽の光にあるグラデーションにも同じことが言えるでしょう。自分の手による表現の醍醐味ですね。人間って凄いなあと感じさせてくれる表現ですね。 徳弘さんはこれからどんどんと新しい作品を創っていくと思いますが、新しい発見と驚きを感じながら制作してほしいと思っています。 よく頑張りました、徳弘さん!

2024/09/18

コメント(0)

-

KONさんの新作

昨日もKONさんの新作をアップしましたが、以前ブログにアップしていた同じ作品を勘違いして再度新しく論評を書いてアップしたのでした。それで今日は皆さんにKONさんのまだ見せていない全く新しい作品の評をアップします。 KONさんは犬、猫を題材とした作品をよく描きます。今回の作品はプードルです。KONさんのお友達の飼っている?プードルを描いたようです。KONさんの描く動物の目はいつもキラキラと輝いています。目の中でキラリと光る箇所が主人公であるプードルに命の輝きをもたらしているようです。目の中に描くほんの僅かの光の場所がとても絶妙で、プードルに生命と愛情のある姿を生んでいるような気がします。KONさんの他の作品に描いた犬とか猫にも同様の目の輝きがあり、これはKONさんが動物たちに授ける愛情表現なのかもしれません。 最近のKONさんの描く動物たちは更に毛並みがとても繊細で、微妙な色の違いと柔らかさを感じます。KONさんは以前、絵の具を使って描く時、色と筆の使い方が学校で教わった方法が基本で、その枠内で描いていました。ところが絵の具にも様々な種類があり、描き方にも一辺倒ではなく幅広い捉え方、方法があることを学びました。また筆も使い方によって様々な違った表現ができることにも気がつきました。こんな感じに見せるには筆をどうやって使えば良いのか?どうやって絵の具を使えば良いのか、そういったことが徐々にわかってきました。これは台所で料理をする道具と食材をどう組み合わせるかということと、とても似通った感覚かもしれません。この作品で見られるプードルの毛並み、柔らかさ、美しさの表現はKONさんのこういった研究と学びの賜物かもしれません。。 またこの作品において、KONさんは画面中央に主人公であるプードルを描くのではなく、画面右側に寄せて描いています。そうすることによって背景にある島?そして砂浜、海、空も画面の中でプードルと一体感を生む雰囲気を創っています。KONさんの考えた小さいけれどとても効果的なアイデアですね。そしてプードルの優しい表情が何か私たちをこの景色に誘っているような表現になっています。 よく頑張りました、KONさん!

2024/08/13

コメント(0)

-

久保人巳さんの新作

久保さんはこの作品の前に同じ峡谷、宮崎県にある高千穂峡を描いています。その時は高千穂峡を上から眺めた視点で描いています。かなりの時間を費やしてこの高千穂峡の景色を描いたのですが、最終的に満足のいく出来映えにならなかったと悔しがっていました。当然、満足のいくまで筆を走らせ、満足できる域まで諦めずに描き続けることもできたのですが、逆に失敗を繰り返し、何枚も様々な方法、見方を経験しながら、自分の技術、感覚を磨いていく方法もあります。久保さんと私が話し合って後者を選択しました。とりあえず前回の高千穂峡は上手く描けなかった、今回は視点を変えて描いてみようということになりました。そして今回は同じ高千穂峡を下から滝を見上げた視点で描くことにしました。 渓谷に流れる深緑色の透明感のある水、滝の水しぶき、そして艶のある岩肌と自然の醍醐味、そこには様々な自然の美しさが入り交じっています。そして新緑と澄み渡った空の色もこの景色の醍醐味でしょう。それら一つ一つが重なり合い、折り合いながら一つの壮大な自然の景色を作っています。 前回、久保さんは一つ一つの部分としてはまずまず上手く描けたといっていましたが、全体を見ると自然の空気がなぜかバラバラに見えると言ってました。今回、久保さんは色を塗りながらその場の空気感も感じてみようと、制作から感じる空気感に対し、意識を集中しました。写真を基にして描く場合、この空気感を感じながら描くことは非常に難しいことです。実際その場所に行けば、香り、空気、触感など体全体でその場を感じ取ることができますが、写真だけだとその感じ方が視覚のみとなるので、空気を感じ取ることが難しくなります。 でも久保さんは色を何度も塗り直し、描き方を変え、明るさも何度も変化を加えて、できる限りその場所の空気感を表現できるようチャレンジしました。試行錯誤を何度も繰り返すことが、その場の空気感にどんどんと近づける大きなヒントなのかもしれません。そしてできるだけ自分の感覚に正直になれるかということが大事なポイントなのかもしれません。 そして前の高千穂峡とは明らかに違ったその場の空気感を含んだ景色に仕上がりました。 久保さんのこの新作を見ていると、ダイナミックで圧倒されるスケール、そして響きわたる滝の音、ひんやりとした空気、険しい岩肌、そして見上げると鮮やかな空の色といった、全てが一つにまとまった大きな自然の中に自分一人が立っている不思議な空気感を味わえます。 よく頑張りました、久保さん!

2024/08/12

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの作品は色と筆のタッチがとても強烈で刺激的です。以前にも書きましたが、印象派的、フォービズム的な表現力を感じさせ、わくわくする表現になってきました。 今回はそういった刺激的な色使いと筆のタッチに加えて、作品構成(作品の組み立て)という面で更なる力強さをもった表現力を感じさせてくれています。 作品を見ると画面上部から下部に流れるアーチはバラ?の花が見られます?画面上部は手前に近づくように幅広くアーチを捉え(ほとんど鑑賞者の頭の真上にアーチが感じられるように描かれ)、画面下部はどんどんと遠ざかって細く見えるアーチの一部として画面を作っています。これはとても難しい画面構成の作り方ですが、画面のダイナミックさを表現する上でとても大事になる構成方法になります。 画面構成する上で考えなければならないことは、「流れ」があります。別の言葉で言うとハーモニーともいいますが、制作する時にどういった画面の流れを作るかを考える必要があります。ただ偶然にこうなったというのではなく、全体の流れをどう組み立てるかを考えながら制作課程を考えていくことは良い作品を創作する一つの条件になります。最初に画面全体の大きな流れをどうするかということを念頭に置くことも大事でしょう。その時に、画面に見えてくる形を意識しても良いかもしれません。 小倉さんのこの作品から見えてくる「流れ」というのは画面上部から下部に大きな流れですね。そして形でいうと上部が広く、下部が狭くなっていることから逆三角形という構成が感じられます。右側に描かれた小高い丘も少し小さめの三角形、左側の遠くに見える木の茂みも三角形です。全体の「流れ」を見ていくと、この作品構成は逆三角形の構図を基本にして制作されていることが感じられます。 画面構成する上で大事になるのはこの三角形の流れがとても大事なポイントになります。そしてその三角形が逆三角形であれば不思議と画面にダイナミズムを生む効果が生まれます。 小倉さんの新作はそういった構図のことを考えた場合、とても良い制作を経験したと感じています。そしてこれから更に刺激的で強烈なイメージを持った制作に進むのではないかと思っています。 全てを写実的に正確に表現するのではなく、その場の雰囲気、空気を大事にする印象派、フォービズムの醍醐味をかなり理解し始めている小倉さんの作品になってきたように思えます。そこに小倉さん独自の構図が見えると、ますます作品は光り輝くと感じました! よく頑張りました、小倉さん!

2024/08/12

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんの新作はツバメの雛が巣の中で親ツバメが運んでくれる餌を待っている姿を表現しています。KONさんは4羽のツバメの雛の姿をそのまま写実的に描写してるだけではないようです。ある程度までは雛の様子を写実的に描いていますが、それだけの表現ではどこか物足りないと感じたのでしょう、そこにKONさんの個人的な思いとか、更に鑑賞者にこの作品を見て少しの笑いを持ってもらう仕掛けを仕組み、作品を仕上げたように感じました。 ここには4羽のツバメの雛が表現されています。どれも同じように見えますが、大きさを少しずつ変え、よく見てみるとそれぞれの姿の向きも僅かずつ変えていることがわかります。これはKONさんが試行錯誤の末、4羽とも全て同じではなく、それぞれに個性を持たせて表現するほうが作品として幅が広がり、面白みが増すと考えたように思えます。また4羽のツバメの雛の目にも注目してください。見てる方向もそれぞれに違うことがわかります。4羽の雛の見てる方向の先には何があるのでしょう。親ツバメでしょうか? ツバメの巣をのぞき込んでいる人の姿でしょうか? 作品を見ながらこういったことを考えるのも鑑賞する楽しみの一つだと思います。 美術の歴史の中で人物画、自画像はたくさんあります。その中でもダ・ビンチの「モナリザ」はとても有名で、よく言われるのは「モナリザ」は一体何を見ているのか、鑑賞者は「モナリザ」から見つめられている、とよく言われています。ゴヤとかゴッホの人物画にしても描かれた人物の目の先は何があるのかと議論されています。描かれた生き物、動物、人間にしても、目の存在というのは作品の中でも、鑑賞する上でも、とても重要でおろそかにはできない部分です。KONさんは猫とか犬をテーマにして多くの作品を制作しています。そして彼らの目をかなり意識しながら表現していることがわかります。少しのタッチを加えることによって、その犬とか猫の表情が大きく変化することも知っているようです。今回の4羽のツバメの雛はなんだか鑑賞者に一生懸命語りかけているような目を持って、巣の中にいるように感じるのは私だけでしょうか? 1羽の雛が赤い風船を咥えていますが、こういったことは99%あり得ない状況でしょう。でもKONさんは実際ありえるような全く自然な姿として表現しています。でも赤い風船の上に目を閉じた老人の顔を発見したときに、思わず笑いがでてきます。KONさんは楽しみを作品に加えたようですね。そこにはなんだか優しい人も顔が浮かんでいて、この作品に温かい空気を醸し出しているようです。そして4羽のツバメの雛は私たちに「何か忘れてない?皆さん?」と語りかけているように感じました。 よく頑張りました、KONさん!

2024/08/12

コメント(0)

-

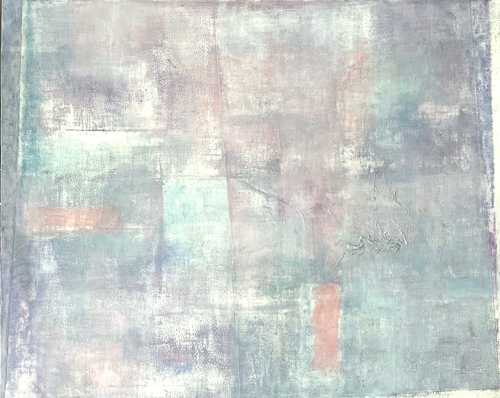

高橋幹さんの新作

高橋さんの新作は継続してスクエアという形態と空間との関連性を追求しています。画面全体から見えてくる空間はとても微妙な動きを感じさせてくれます。激しい流れとか動きではなく、あくまでも僅かに動く流れをどのように表現すれば良いのかということを様々な方法をもって感じようとしているようです。 21世紀に入り、IT技術の発展によって時間の流れがますます速く感じるようになってきました。その時間の流れの早さに人類は遅れてはいけない、早さについて行くという、なぜか時間に追いかけられてしまっている様子を見せ始めています。技術の発展は人間社会に多くの新しい未知なる可能性を提供しようとしています。その可能性というのがどこまで広がっていくのは想像もつきませんが、技術の発展は人類の歴史においても切り離すことができず、芸術の発展に大きく関わっているのは事実です。果たしてこの新しい技術(IT技術)と芸術はこのままずっと関係が続くのかどうかはわかりませんが、持ちつ持たれリの関係はしばらくは続くでしょう。こういった大きく変革しようとする現代文明の中で微妙、微か、僅かといった感覚は忘れ去られていくような、意味を持たないセンスなのかもしれません。 高橋さんの作品にはこういった微妙さという忘れてしまいそうな人間の持つ独特の感覚を再び焦点を当ててみようという視点を感じます。技術では感じ取ることのできない人間が本来持っている感覚、心の襞といったものをどうすれば視覚的に表現できるのかを実験を繰り返し、制作しているような気がします。 一般的に高橋さんの作品はインパクトが少ないといわれるかもしれません。でもインパクトが少ない、或いは限りなくインパクトが少なく、でもその作品空間の中に僅かの浮遊する人間の心の襞が存在することを表現しようとしているならば、この作品はまさに的を得ていると思います。作品を前にして圧倒される、刺激的と思わされる派手さは高橋さんの作品にはありません。逆に作品を前にして寡黙で静寂を感じ、己自身の存在を顧みる時間を感じられるかもしれません。 高橋さんの作品には以前日本の 「わび・さび」に共通するコンセプトがあると書きましたが、今もそのセンスは続いていると思っています。そして微妙さという感覚がさらに強くなっているような感じがします。僅かの動き、僅かの揺れ、僅かの違い、そういったところから感じられる人の心はどこに存在するのか? 高橋さんが制作を通じて一生懸命感じようとしている襞なのかもしれません。 よく頑張りました、高橋さん!

2024/08/11

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの新作は高知県北川村にあるモネの庭という庭園の1コマを描いたものです。 画面全体がとてもカラフルで明るさを感じ、太陽の光の強さを感じます。モネの時代に印象派という絵画の流れが生まれました。印象派が生まれるまでは画家たちはアトリエの中でランプを使って制作するのが当たり前でした。そのため出来上がる絵画はどこかランプのオレンジっぽい色を感じる作品が多かったようです。ところが印象派の画家たちは太陽の光のもとで制作してみようと試みました。油絵の具の保存の仕方が格段に進歩したことも理由の一つですが、太陽の光の素晴らしさを感じたいということが一番大きな理由だったように思います。そして印象派の画家たちは太陽の下で見える風景に今まで感じられなかった様々な色が存在し、その素晴らしさに気づいたのでしょう。小倉さんもこれと同様に風景から見える色の素晴らしさに気がついたように感じます。 小倉さんの新作は目の前に広がるこの景色に存在する色そのものが、さんさんと降り注ぐ太陽の光の下で更に光り輝いていると感じ、その感動を画面いっぱいに表現しているように感じました。この作品全体を見ると光の当たっている場所はもちろん、影の部分にも色の美しさを感じます。光の当たっているところに美しい色を見せようとすることは当たり前かもしれません。でも影という光が当たっていない場所にも色の美しさを表現しようとすることは難しいことですが、素晴らしいアイデアで注目すべき表現の一つだと思います。この作品にはその影の部分にも色の美しさを表現されていて小倉さんの今後の作品にも大きくプラスになるように感じました。 この作品は画面全体から光を感じると同時に、それぞれの色が響き合う美しいハーモニーとリズムもあります。絵画を制作する上で具象画であれ、抽象画であれ、色のハーモニーとリズムはとても大事な要素です。音楽ではよく言われますが、絵画においてもハーモニーとリズムを中心にして作品を鑑賞することも大事かもしれません。 小倉さんの描く作品は基本的に風景画ですが、描写する風景を正確に表現するというより、その風景から感じる雰囲気、香り、風、温度といった視覚とは違った感覚の正確さを表現しているように感じます。そして小倉さんはそういった目に見えないモノをできるだけ正確に表現するために実際の風景の描写に変化を加えることに対して躊躇していないように思いました。実際の風景に変化を加えることはとても度胸がいることで、迷いも生じますが、小倉さんは怖さを吹き飛ばすような度胸が備わっているようです。失敗を恐れない強い心といっても良いかもしれません。そこから新しくて強い表現が生まれるのかもしれません。私自身もこの絵から学ぶことがたくさんあり、とても嬉しく思いました。 よく頑張りました、小倉さん!

2024/07/05

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんは動物を描くのが大好きです。特に猫とか犬に関しては上手に短い時間の中でさらりと描くことができます。犬猫の特徴をしっかり捉えている証なのかもしれません。 今回はそういった中で、ツバメの雛が巣の中にいる様子を表現しました。見てわかるように雛が赤い風船をつまんでいるという、こんなことはあり得ない!という姿を表現しています。実際にこういう状態の雛たちを見たらスマホでパチリと撮り、SNSに投稿して、いいね!が何万回も押されてしまうのではないかなと思いました。 私自身もこの作品を見て、思わず笑ってしまい、とても温かい気持ちになりました。 絵画の表現というのは時代を通してその時の私たちの状態を表現することが基本となります。写真がまだ存在しなかったときには、人間社会の様子、風景、人物を丁寧に絵画として残すことを目的として描かれていました。写真が誕生してからの絵画の役目はリアルに外見を写真のように表現するより、人間社会の内面、或いは自然を通して見えてくる社会の内面といった目に見えないモノを表現する傾向が強くなってきました。 そういう意味で現代では人間の持つ感情、喜怒哀楽の表現がとても注目されるようになってきたのです。ところが美術の世界を含めた社会一般では怒・哀の表現がどういうわけかもてはやされました。現代もその傾向は強いと思います。怒・哀の表現は高尚的で喜・楽は少し大衆的と感じられてきたのかもしれません。私は喜・楽にもっと注目して表現されても良いのではと常々思っています。描くことは本来とても楽しい行為で、喜びがあります。その嬉しさとか楽しさをもっともっと前面に押し出した絵画があってもいのではと思います。葛飾北斎も「富嶽三十六景」のような素晴らしく高尚な作品を描いたと思えば人のおかしな行動を漫画的にサラッと描く表現もしています。そして一般の人たちはそれを見て、娯楽として笑い、生活の中に楽しみを見いだしたのかもしれません。そういった笑いを誘うような表現も社会には必要不可欠なのだと思います。時代の要求ということもありますが・・・・ KONさんのこの作品は喜怒哀楽の中でいうと楽の感情が感じられます。笑いを誘う感性が溢れています。今までのKONさんの作品群を見ていると楽に対しての表現を常に思い描いていると感じています。生活の中での小さな1ページにも笑いがあり喜びがあるよ!と優しく呼びかけているように感じます。ツバメの4羽の雛たちの目線が全て方向を変えて描いているのはKONさんの思いと考えが強く感じられます。また風船のうえに描かれた顔、そして糸をつまんでいる雰囲気も雛たちが私たちに何か言ってるように感じがして、思わず「うんうん~」と頷いてしまいました。よくがんばりました、KONさん!

2024/07/03

コメント(0)

-

久保人巳さんの新作

久保さんが描いたのは九州宮崎県にある高千穂峡です。長い時間をかけてこの峡谷の姿を描いていました。最終的にこの状態で完成ということになりましたが、久保さん自身はまだまだ納得していない作品になったようで、「この作品は上手く描けなかった!」と愚痴をこぼしていました。 ちょうど1年前に教室に訪れ、絵を描き始めました。「何十年ぶりかで絵筆を握った。」と言ってました。ですから全く素人の状態で昨年から絵を描き始めたと言って良いでしょう。 その久保さんが1年でここまで描けるようになったというのはとても驚いているし、とても嬉しい限りです。1年の間に描くことに対して様々なことを学んできました。描くことが段々とわかってくるようになってくると、面白いことに自分が満足するレベルもそれにつれて徐々に上がってきます。1年前には見えなかったことが、今は見え始め、そしてここはこんな描き方をすれば良いのでは?とか、全体のバランスを工夫しないと! というふうに今よりももっと良い感じで表現したいという意欲が沸いてくるのです。 今回の高千穂峡は久保さんにとって何か足りないところがあると感じました。その気持ちはどこから来るのかということを私と少し話しました。風景の作品は全体が一つの空間の中にある、全体の空気の一体感ということがとても大事になるということを話しました。部分部分が上手く表現できても、全体で見ると何かバラバラに感じるという印象は空気の一体感に欠けていることが原因になることが多々あるということも話しました。 この作品を見ると渓谷のひんやりとした水の色は透明感を感じさせ、とても上手に表現されています。渓谷の中に流れる水の音までもが聞こえてくるような色合いです。ところが、久保さん自身も気づいていましたが、渓谷の右下に見えるボートがどこか別世界から現れたような感じに描きました。上手く一つの空間にボートを組み込むことが難しかったようです。久保さんは何度もやり直し、何とか渓谷にフィットするボートにしようとしましたが、完全に満足するところまではいかなかったようです。 でも表現する上で非常に大事な事は、諦めないこと、試行錯誤を繰り返し今より更に良い表現を目指す心を持つことです。 幸い、久保さんは次の作品として新しい高千穂峡を別のアングルを持って描き始めました。数週間後に完成するであろう作品が見られるのはとても楽しみで、久保さんにとっても新たな次のステップになるような気がしています。 私自身はこの高千穂峡の作品もとても気に入っています。水の色にも深みがあり、色の中に水の音、鳥のさえずり、風の音までもが聞こえてくるような空間になっていると思います。どこかひんやりとした空気の流れも感じますね。 制作することは100点描いても、本当に満足できる作品は1点ぐらいしかないというのが当たり前です。99点はどこか満足できない、どこか足りないと感じるのが当たり前です。今回、久保さんがあまり満足できなかったと感じたのは、次のステップを踏む上でとても良い経験になったかなと思っています。 よく頑張りました、久保さん!

2024/07/02

コメント(0)

-

高橋幹さんの新作

高橋さんは以前から一貫して四角という形と線を使いながら抽象イメージを追求しています。 作品の中で、色彩を強く見せず、どちらかというと中間色的な灰色に集約していこうという意図があるようです。 今回の作品もぼんやりとした曖昧な色を使いながら、その中に四角という形が微かに浮かび上がってくるような趣を創り上げています。色彩がぼんやりとしているため、作品から発する視覚言語を読み解いていくためには少し多めの時間を必要とするかもしれません。 現代、特に21世紀に入って美術自体もわかりやすく短い鑑賞時間で理解できる、明瞭であるといった単純明快に鑑賞できる作品が多く好まれてきています。これは時代の流れでもあり、感覚的に時間の流れが速くなってきている現代に求められている芸術の方向性なのかもしれません。 逆に言うと一つのモノに長い時間をかけて理解する、深く読み解くという行動は避ける時代なのかもしれません。 それに対して、高橋さんの作品を鑑賞する場合、しっかりと作品を読むという少し長い時間が必要で、ぼんやりとしたイメージの中に隠された視覚言語を読み解く時間も必要で、今の時代に求められる単純明快とか分かりやすいという観点からは逆の方向性にあるかもしれません。 ただ単にこの作品がわかった、わからない、綺麗、美しいといった単発で時間をかけない判断は高橋さんの作品には当てはまらないような気がします。 高橋さんの作品を鑑賞するためには、1冊の本をじっくりと味わいながら読むといった感覚が求められるでしょう。 この作品は画面の空間にたくさんの四角が浮遊しているように描かれています。1カ所にしっかりと根を生やして留まっているのではなく、ふわふわと浮遊している四角を感じます。その浮遊感は僅かの動きを感じさせているのですが、ここに高橋さんの新しい試みをしてるように感じます。その動きは左右ではなく、画面の前後に動いているようです。画面の空間奥から微かに前に動いている、或いは前から奥に微かに動いているように感じます。 こういった動きを感じさせる作品は、あまり他では見られません。20世紀前半では未来派というイタリアの1派が時間の流れを見せる作品を公開しました。現代ではアメリカのスーザン・ローゼンバーグという女流画家がダンサーの動きを見せる作品を1時期創っていました。高橋さんの新作ではそれらの動きを見せる作品とは少し違いますが、空間の中で感じられる微かな動きという面では似ているかもしれません。 いずれにしても高橋さんの作品を見る場合、しっかりと時間を使って作品と対話してほしいと思います。そしてそこから、鑑賞者は人間にとって大事な何かを感じるような気がします。 よく頑張りました、高橋さん!

2024/07/01

コメント(0)

-

角田奈穂さんの新作

角田さんの新作は高知市展に出品した作品です。 角田さん得意の白黒で表現した平面作品ですが、大きな特徴は画面から感じられる立体的な造形でしょう。半立体、リリーフ作品と言っていいかもしれません。 角田さんがこの作品で使用した材料は漆喰という家屋の壁(外壁、内壁)に使用される日本の伝統的な建材です。西洋美術でよく使われる石膏と似通った材料と言っても良いかもしれません。 角田さんはこの漆喰を平面の上に厚く塗り、その厚みを上手くコントロールしながら平面の中に凹凸感を見せようとしているのがわかります。その凹凸を機械的に見せるのではなく、逆に角田さん自身の感情が全面にほとばしるような感性が表現できるような使い方をしています。 角田さんはそれだけでなく、漆喰をナイフのような金属製のモノで画面切り裂き、亀裂を作ろうとしているのも見て取れます。 そこから感じられるのは角田さん自身の心の内側、或いは心の中の葛藤といった揺れが伝わってきます。とても繊細で揺れ動く心を感じます。 美術作品では「不安定の中の安定」というとても大事な言葉があります。多くの人は安定を望みます。安定の中の安定というとほとんど動きがなく面白みがありません。ところが、どこか不安定そうで何か気になる、でも全体的に見ると安定した表現になっている美術作品は人々の目を強く引きつけます。角田さんの作品にはそういった不安定さも感じられます。 全ての人は、普段は外からは見えないけれども、とても大事な心を保持しています。人間が人間であるために、どうしても忘れてはいけない、大切にしなければいけない「心」です。角田さんはその心の揺れというモノを何とか視覚化させようとしてるように感じます。そして表現としてその思いが鑑賞者に上手く伝わる作品になっているのではないでしょうか。 私はこの作品の中で作品右側にある濃い灰色の部分(鉛筆による線が描かれています)にとても興味を持ちました。作品として角田さんはどうしてもこの部分が必要と感じたのでしょう。漆喰の荒々しい表現と比べると、この部分はとても静かで穏やかな印象を受けます。この部分も角田さんの心の一部なんでしょう。荒々しい漆喰の部分と穏やかな部分、それが共存している表現です。この二つの対比を角田さんがどうやって上手く融合させるのか、次のステップが見えてきたように感じます。よく頑張りました、角田さん!

2024/06/26

コメント(0)

-

徳弘香乃さんの新作

徳弘さんはイラストとかグラフィックデザイン系の視覚表現に興味を持っています。 デザインは鑑賞者が表現に対して如何にそのイメージを短い時間の中で理解し、視覚として共鳴できる作品にすることが大きな目標となります。ですからデザインを発注するクライアントのことをしっかりと理解し、イメージのコンセプトを作り上げることが重要になってきます。 教室の中では発注者であるクライアントはいませんから、徳弘さんが自分自身でどういった視覚イメージにするか決めないといけません。この中で徳弘さんが特に注意したことはどんな題材を使うか、そしてその題材をどういう風にアレンジできるかということでしょう。 そしてこの作品から視覚的に理解できるのはクラゲをモチーフにしたのかな?というイメージの題材ですね。そして曲線の流れの中に見える様々な色の組み合わせはまるでステンドグラスのようにアレンジしたのでは?ということでしょう。 この表現は徳弘さんがとても明確に組み立てたイラストのように感じました。軟らかい視覚表現を感じるデザインで、もしもクライアントがいれば、何かに使ってみたいと感じる作品です。そしてとても細かい作業を経て作品を作り上げています。完成するにはかなりの時間を使っているのが判ります。でも諦めないで最後まで仕上げる意識は一番大事なことですね。 クライアントが実際にいれば、デザインの提出期限というのが決められていて、それまでに必ず提出するという時間との闘いにもなります。教室ではその時間との戦いというのは決めていませんから、まずは制作する本人(徳弘さん)自身がどこまで納得して良い表現を作ることができるかということを主眼にしています。そういう意味では今回の徳弘さんはかなり満足したのではないでしょうか。そして次の作品イメージも心の中にたくさん浮かんできてるように感じました。これから視覚表現についてまだまだいろいろなことを経験しなければなりませんが、たくさん実験して様々な表現を身につけてほしいと思っています。 美術というのは別名、ビジュアルランゲージといいます。またはビジュアルコミュニケーションともいいます。視覚を通した言語です。言語というのは自分と周りの人との繋がりを作るための道具で、社会ではとても大事な役目を持っています。デザインもビジュアルランゲージです。周りの人との繋がりを作るとても大事な道具がデザインの役目です。徳弘さんにもこういったことを理解して羽ばたいてほしいと願っています。 よく頑張りました、徳弘さん!

2024/06/16

コメント(0)

-

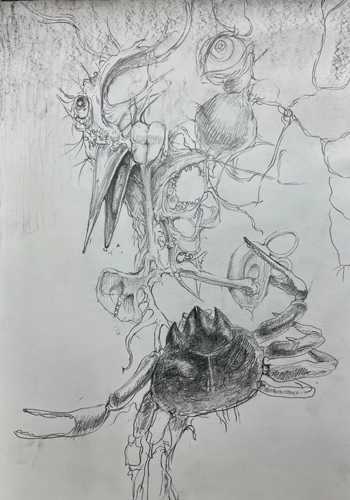

濵田くるりさんの新作

濵田さんは自分が持っている殻を何とか壊し、自分の更なる新しい表現にチャレンジしている最中です。 美大受験でデッサン、絵画制作の基礎を学んでくると、技術の習得という意味ではとても意味のある期間です。その反面、その技術が全てだと信じてしまう可能性も秘めています。工芸的に伝統と技術を踏襲することが一番大事と考えることもありますが、世界がどんどんと変化し、美術の表現方法も更に多様化している今日、新しい美術を目指すには若い時代に柔軟に変化できる己自身が存在することを知ることはとても大事と思っています。 濵田さんは正にその時期に差し掛かっていて、自分の殻を何とかして破ろうと試行錯誤しています。そういった中で、彼女にとって表現に様々な新しい試みを加えながら、実験する経験がとても大事になります。 私は彼女に芸術表現で大事な4つの概念を忘れないようにと言っています。それは「統一感・調和・リズム感・コントラスト」ですが、どういった新しい表現であっても、これらの4つの概念を忘れないで吟味しなさいと言っています。 濵田さんにとって、とても難しく、困難な4つの概念で、特に統一感ということに関しては以前から悩んでいました。作品の1カ所が上手くできたと思っても、他の箇所が全く繋がらないということがよく生じていました。濵田さんはこういった問題に対してどうすれば良いのか自分で解決方法を見つけないといけません。答えはたくさんあります。その答えを私がこうしなさいと指南することも出来ますが、そうすると濵田さん自身のためにはならないことも知っています。濵田さんは自分で試行錯誤を繰り返し、自分で答えを見つけることが、今までの殻を破る大きな力になると思っています。 今回の作品はかなりシュール的な表現になりました。統一感、調和、リズム感、コントラストのこともしっかり考え、感じながら作品を仕上げています。濵田さんが心から感じている表現になっているかというと、まだまだかもしれません。でも大きな1歩になっていると思います。そしてこういった試行錯誤を繰り返すことが新しい濵田さんに成長させていくのでしょう。よく頑張りました、濵田さん!

2024/06/07

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんは池に浮かぶ睡蓮の花を描いています。睡蓮の花を描いた作品で有名なのはモネの睡蓮がすぐに頭に浮かぶのではないでしょうか。小倉さんの描いた睡蓮を見ると、どこかモネの描いた睡蓮にも似通ったところもありますが、小倉さんの作品にはモネとは違う独特の味わいを感じます。 小倉さんは睡蓮の花を観察するために高知の「モネの庭」という庭園に何度を足を運んだそうです。たくさん写真も撮り、睡蓮の花の形とか池の雰囲気を観察したようです。当然、モネの睡蓮を意識して自分の作品を描こうと思ったのでしょう。 モネは20世紀初頭に始まった美術の流れである印象派の作家です。印象派は画家たちがアトリエで描くことから外に飛び出し、外の光、太陽の光、或いは自然の光を作品に取り込もうとした流れです。その光を表現するために、写実的な表現形態を崩していくことも試みました。印象派の絵画はあくまでも光という存在を主軸においたのです。モネも例外ではなく外に自然の光を巧みに表現しました。そして光に含まれる空気、雰囲気を絵画に取り入れていきました。 小倉さんの作品を見ていると、そういった印象派的な自然の光も強く感じます。でもそういった光を感じる雰囲気の中で睡蓮の浮かぶ池の中に漂う水という存在を主軸にして画面全体に表現しようとしているように感じました。 作品は睡蓮の花を描いています。そして睡蓮の花は当然、作品の中で主張しています。しかし池の水が緩やかな流れを作り、その水が織りなすせせらぎが微かに聞こえてくるような表現になっていると感じました。 作品を詳しく見てると水の色を現す青色と光の色を現す黄色が画面上で柔らかく十字状に交差させているのが判ります。小倉さん独特の表現方法ですね。 よく頑張りました、小倉さん!

2024/06/07

コメント(0)

-

久保人巳さんの新作

久保さんの新作は四国カルストの風景です。 写真を基にしてこの風景を描いていますが、写真に写った情景をそのまま描写するのではなく、絵画として画面の強弱を変えたり、色彩に対して久保さん自身が感じる色合いに変化を加えていることがわかります。 四国カルストは1000mを超える山並みの中に石灰岩のゴツゴツした岩と草原の緑のコントラストが素晴らしく、春から秋にかけてとても気持ちの良いドライブコースとなっています。久保さんはその四国カルストの風景を描いてみようと絵筆を走らせました。 私が制作の始めに久保さんに注意したことは、写真に写った風景を忠実に描こうとするのではなく、久保さんが風景を見て感じた雰囲気を大事にして、風景から受けた印象をできるだけ意識して描いてほしいということでした。 素晴らしい風景を見てその美しさに満たされた気持ちにさせられます。それをカメラで撮影することもよくあります。そして撮影した写真を基にして写真そっくりに描こうとすることもあります。ところが写真と同じように正確に描写し、完成された絵画を目の前にして、何か違うと感じることも多々あります。上手く描いているけれども何か違うなと感じてしまうこともよくあります。 では何が違うのでしょうか? 実際の風景を見たときに美しさを感じる気持ちというのは、その場所の空気、香り、風、音など、制作者自身が体全体で感じた、或いは見えないモノを感じた印象でしょう。その印象をただ視覚だけを取り上げ、写真と全く同じ表現にしても作品から感じる印象が何か足りないと感じてしまうのです。感動するというのは視覚のみの印象ではなく、風景、制作者を取り巻く見えないモノも大きく影響することに気がつかないといけません。そしてその見えないモノをどうやって表現するかということが大事になってきます。 最初にも言いましたが、久保さんは画面の色の強弱を増幅してみたり、また色にも彼女なりに感じる明るさの変化を加えています。実際の写真とはかなり違っていますが、久保さんか感じた四国カルストの印象、雰囲気により近づいた表現になったのではと思います。そして久保さんが風景を見て受けた感動が画面全体に空気、風、香りといった見えないモノまでも感じられる作品に昇華したのかなと思います。 写実的な絵画というのは写真と同じように表現することが基本になりますが、大事になるのはその写実する対象物にも空気、香りといった目には見えたいモノに包まれていることを制作者自身が認識する事が大事になってきます。 久保さんはそのことを少しずつ感じとり、表現できるようになってきたようです。 頑張りました、久保さん!

2024/05/21

コメント(0)

-

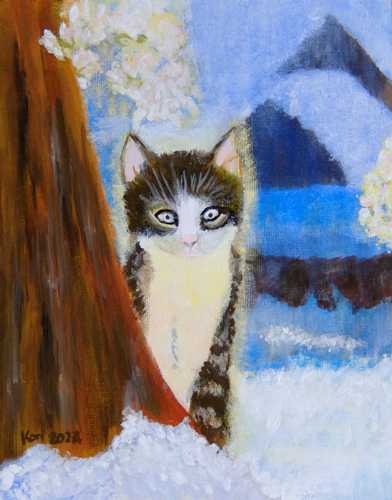

konさんの新作

KONさんは猫とか犬を描くのが大好きです。描けば描くほど描く技術が上達するということがKONさんの作品を見て感じます。 この猫ちゃんはまるで生きていて今にも動き出しそうな感じです。それ程、猫をリアルに描くことができはじめたということでしょうか。 リアルに見えてくる猫の表現にKONさんは2点、とても気をつけて描いたことがわかります。 1点は目の表現です。特に目の中に見える光です。制作者が実物の目の色を表現しても、そこに光を感じなかったら何も感じないでしょう。そこに光を感じ、特にハイライト(光の反射)の表現に気をつけて描くと動物、自然、或いは人間の表現にしてもそこに命という大事な鼓動が生まれてきます。 この場合猫の目に見えるほんの僅かの白い点が光の反射になります。僅かのタッチですが絵の表現の中ではとても大きなパワーを生み出しました。お見事です。 もう1点は、猫の毛並みでしょう。とてもリアルな毛並みを感じさせてくれます。ではこの毛並みをどうやって表現したのかという疑問がわいてきます。猫の毛を1本1本丁寧に描いたのか?と思わせますが、KONさんはそういった時間のかかる緻密な作業はしていません。筆の使い方、絵の具の塗り方(ここではウエット オン ウエット)という技術を使っています。乾いていない下地の色と新しい色を画用紙の上で塗り重ねながら表現する方法です。パレットの中で色を完全に作ってから表現するということではありません。この方法は印象派、表現主義といった絵画にもよく使われ、また抽象絵画の表現にも応用できる方法です。 この猫の毛並みと目の光がこの作品を生き生きと輝かせた大きな要因だと思います。 猫と背景とのコントラストも良い感じになりました。猫のリアルさと背景との雰囲気の違いがより一層、猫を引きだたせているのかもしれません。近くにいる猫はディテールがはっきり見える感じ、背景はぼんやりと遠くに見える感じの違いがうまく画面を作っているのかもしれません。 ここで注意しなければならないのが、画面の統一感です。描く対象物と背景が分離してしまうと画面の統一感が失われてきます。KONさんは画面の統一感を作るために猫と背景の流れを一体化させることを試みたようですね。背景から猫に流れる、猫から背景に流れる構図を作って画面の一体感を生み出そうとしたのでしょう。 KONさんは大好きな猫を描きながら、どうすればもっと良い表現になるか、様々な新しいことにチャレンジしてることが見て取れます。 よく頑張りました、KONさん!

2024/05/18

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの新作は水を張った田んぼの情景を基本にした風景です。遠くには日没時?(もしかして朝時かもしれません)の太陽、海、山々、そして近くには桜の花が描かれています。都会ではなかなか見られない田んぼの風景を捉えています。特に田植え前の水を張っただけの田んぼは田舎に住んでいる人たちにとっては春先の当たり前の景色ですが、都会に住む人たちにはなかなかお目にかかれない風景かもしれません。 小倉さんは水を張っただけの田んぼに美しさを見ました。色合いから言うと、水を張っていても泥水の状態ですから土色です。決して透き通った綺麗な田んぼの水ではありません。逆に濁りのある泥水といった方が良いかもしれません。その水面に小倉さんは美しさを感じ、絵にしてみようと思ったのでしょうか。 小倉さんは田んぼの水面のみを見て美しさを感じたのでしょうか? 私は水を張った田んぼの周りに見える山々、遠くに見える海、太陽の光、近くに咲く桜の花など小倉さんを囲む全ての景色から「綺麗だ、美しい」と感じたのではないかと思っています。そこには風のそよぎ、花と言わず自然の香りなども大きく影響したのではないでしょうか。そしてその中心に水を張った田んぼの存在があったのではないかと思います。そしてその存在感が小倉さんの心を圧倒したのでしょう。 美しさを感じるというのは私たちの感性に触れ、同じような波長を感じた時に生まれます。理論的にこの形が素晴らしくて美しいと言っても、私たちの感じている波長と合わない、感性とかけ離れていると美しいと感じる響きは生まれません。身近にある何でもない風景、或いはモノにしても美しさを感じることがあります。壮大な景色を見て美しさを感じるのもありますが、何でもない小さなところに美しさを感じることもあります。 小倉さんは日常の当たり前にある風景の中にある様々な断片から心に響く美しさを感じ取ったのでしょう。 19世紀のイギリスの画家でターナーという方がいました。彼の絵は自然の風景とか歴史的な出来事を表現していましたが、大気、或いは空気感に対してとても繊細な表現力を持っていました。小倉さんの作品を見ていると何故だかターナーとか印象派の作品を思い浮かべてしまいます。これは小倉さんの作品には彼らが見ようとしていた空気感が同じように感じられるからかもしれません。 よく頑張りました、小倉さん!

2024/04/24

コメント(0)

-

KONさんの新作

今回、KONさんは猫を題材にして創作をしました。今まで犬、フクロウ、うさぎ、ラクダとかも題材にしたこともありますが、猫を表現することが一番多いようです。KONさんにとって猫がとても身近に感じられ、作品に感情移入がしっくりくるというのかもしれません。 午後の時間、2匹の猫が大きなガラス窓のあるテラス部屋でうつらうつらしてる感じです。ガラス窓の外は山の連なりのある大自然の中で桜の花が所々に咲き乱れている春の風景が見られます。 KONさんの作品は以前にも書きましたが、表現の中に物語性を強く感じます。KONさんの作品は童話のようなファンタジーを感じさせる趣があります。一つの例として私がこの文の中で午後の時間と言いましたが、作品から私が感じた勝手な時間で、KONさんはそういった時間のことは思ってないかもしれません。ただ絵画の中で感じられる物語というのはいろいろなことを具体的にイメージが思い浮かべやすく、このイメージから次に見られるイメージを鑑賞者が想像しやすく、まるでアニメとかを見ている気持ちにさせてくれることです。 2匹の猫を見ていても1匹はすやすや寝てる感じ、もう1匹は目をぱっちりと開けて何かを見てる感じにしています。何を見てるんだろう?この2匹の関係は?とかいろいろと想像するイメージにしています。鑑賞の中で、いろいろなことを想像してしまう面白さがこの作品にはあります。 美術作品の中で鑑賞者を引きつける大きな要素は作品にミステリーを植え付けるということがあります。有名な作品でダ・ビンチの「モナリザ」があります。500年以上経っても作品の魅力は衰えません。美術評論家、作家、一般の人たちにとっても「モナリザ」の魅力をずっと言い続けています。それはミステリーがこの作品に時代を超えて存在しているからだと思っています。よく「モナリザ」の微笑みと言われています。微笑んでいるのか、はにかんでいるのか、微妙なところでわからない人間の表情がここにはあるからでしょう。 KONさんの作品にもこういったミステリーを含んだ要素があります。どこか意味不明で考えさせられる要素です。でもなぜか気持ちの良い雰囲気にさせてくれる作品ですね。 KONさんはこの制作中、外の景色(山の風景)の表現にとても苦労しました。どうやって自然の風景を描けば良いのかとても悩みました。私は写真のようなイメージではなくても大丈夫で、大事なのは自分の思い描いているイメージの雰囲気を表現することを伝えました。写真のようなディテールを表現することが全て正しいわけではないのですが、このことを理解するのはとても難しいことです。でもKONさんは少しずつ光が感じ始めているようです。どこから?それは作品の中に柔らかい時間とミステリーが生まれ始めていますから。頑張りました、KONさん!

2024/04/23

コメント(0)

-

高橋幹さんの新作

この作品はまだ完成には至っていないと高橋さんは言っています。 制作中の作品に対して、どこが完成で、どこが未完成だと言えるのか、その判断はどんな作家にとっても非常に難しいです。特に抽象絵画の制作には完成の基準となる線引きをどこの置けば良いのか往々にして曖昧になります。 最終的に作家本人の感覚的なところでこれが完成だと感じるかどうかだと思いますが、そこで最も大事になるのが作家本人がこの制作において何を捉えようとしているか、何を求めようとしているかの判断になるでしょう。 高橋さんは「この作品はまだ完成していない」と言っています。色にしても画面構成にしてもどこか違うと感じています。高橋さん自身の感覚と作品の視覚表現にはズレがあると感じています。そのズレをどうすれば修正できるか、どうすれば自分の感覚に近づけられるか、それを探っていくことも制作の大事な一部となります。 私がこうすればもしかして良いのではという助言はできますが、こうしなさいという決定権はありません。あくまでも高橋さんが自分自身の心と向き合い、自分で判断すべき大事な制作の一部だと思っています。 私は自分自身の制作において、完成という域に達するとき、心臓の鼓動が画面から聞こえてくるとしばしば言います。これは実際に作品の内側から何かが聞こえてくる感覚で、これ以上、手をかけられない、作品がもう独り立ちしてしまったという感覚に襲われ、作品が手元から離れていくと感じたときに完成したかなと思います。 そう言っても、次の日にはその鼓動が消えてしまってることもあるのですが・・・。 というわけで、作品を完成させるというのは非常に難しいですね。高橋さんが来月この作品を再度見せにくるでしょう。その時、高橋さんの判断、決定はどういったモノなのか作品を通して話し合いたいと思っています。 制作途中ですが、現作品で私が感じている面白いなと思っているところは、高橋さんがモチーフとしてよく使われている四角の面と線があります。その中で少し斜めに流れていく線を強調して使っているところがあります。キャンバスは支持体としてみれば四角です。四角となれば縦と横の線ですね。何も描かなかったら縦と横の線が基本となります。その中に斜めの線が入ると、それだけで画面に遠近感が生まれます。絵画というのは画面斜めに走る線、形をどうやって使うかで画面の中にリズムとハーモニーが生まれてきます。高橋さんの今までの作品の中で、これほど斜めを意識した線はなかったように思えます。この斜めに走る流れは高橋さんにとって新しいアプローチになるかもとふと思いました。 頑張ってください、高橋さん!

2024/04/11

コメント(0)

-

清 誓子の新作

清誓子さんの新作を見て、一体これはなんだ?というのが最初の印象でした。でもなんか面白いなと感じたのも事実です。清誓子さんから作品の説明を受けて、なるほど、そうなんだと作品自体にとても興味を持ちました。 キラキラ輝いているガラスのようなモノは車のドアミラーの破片らしいです。路上で車の事故があったのか、それとも何かの拍子にドアミラーが路上に落ち、その上を走ってきた車に押しつぶされ、ぺしゃんこにされたドアミラーなのでしょうか?そんなことを考えていくと、この作品には何か時間の歴史を感じてしまいます。 清誓子さんはその路上に落ちて砕けたドアミラーを見て、美しいと感じ、これを作品にしてみようと考えたのでしょう。何でもない日常に、ふと気づくと驚かされ、美しいなと感じるもの、風景がたくさんあることに清誓子さんは気づいたのだと思います。私はこのような何でもない日常のなかで、ほんの少し違った非日常的なモノに対して美しいと感じることはとても素晴らしい感覚だと思います。美しいさを感じるモノは日常生活の中で至る所に転がっているということを、改めてこの作品から感じさせてくれます。 美術のジャンルの中に「ファウンド・オブジェ」とか「レディメイド」という言葉があります。20世紀に発生したジャンルでまさしく清誓子さんの作品はこのジャンルに当てはまるでしょう。道ばたに転がっていた人工物を偶然に発見し、ものとしての価値はなくなっているけれども、美としての価値はしっかりと保持し、そのオブジェに少しだけ手を加え、美術作品として蘇らせたというのがこの作品だと思います。 マルセル・デュシャンという美術作家は道に捨てられていた男性便器を拾い上げ、それを美術館の中にある台座の上に置き方だけ手を加えて展示しました。タイトルは「泉」でした。最初、鑑賞者は理解できない作品に驚きとショックを受けましたが、デュシャンの意図を少しずつ理解し始め、今では20世紀の美術として外すことのできない名作となっています。デュシャンの作品の多くも「ファウンド・オブジェ」、「レディメイド」の範疇になります。 私は清誓子さんのこの作品も同様の価値のある作品であると感じています。 頑張りました、清誓子さん!

2024/04/06

コメント(0)

-

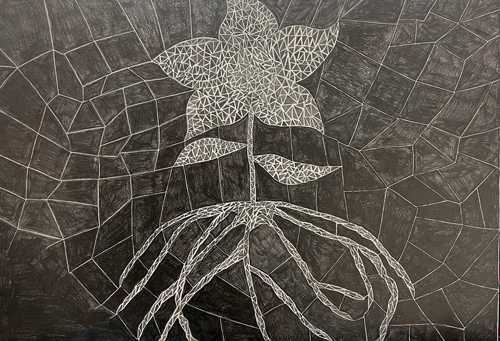

徳弘香乃さんの新作

徳弘さんはこの作品を鉛筆1本で仕上げました。前回、濵田くるりさんの鉛筆での作品をデッサンとして講評しましたが、徳弘さんの作品はデッサンではありません。絵の具ではなく鉛筆という媒体での絵画表現です。 1本の花と思いますが、そのイメージを白黒で表現しています。かなり細かい作業を諦めることなく最後まで集中して仕上げています。鉛筆の黒の色を画用紙に刻みながら一つ一つの線を根気よく画面いっぱいに広げていきまひた。 この作品で注意深く観察してほしいのは花の植物に見える幾何学形態(三角形)と背景に見える幾何学形態(四角形)を最後まで繰り返し繋げながら表現しているところです。 現代美術の中でとても重要な概念として繰り返し(リピート)の構造というのがあります。画面構成する上で同じ形態を繰り返すことで一つの単体としてのイメージをできる限り排除し、逆に全体で単体とは違ったイメージを感じさせる捉え方があります。そのことがよく分かるのはアンディ・ウオーのコカ・コーラの作品があります。コカ・コーラ1本のイメージだとコカ・コーラだとすぐに把握できますが、それが100本並ぶ(繰り返し)と、鑑賞者はコカ・コーラとすぐには把握できなくなります。単体での特徴が消えてしまうのです。 徳弘さんの作品にはそれと同じような概念が感じられます。花のところでは三角形、背景は四角形がびっしりと敷き詰められていますが、三角形、四角形とすぐに把握できたでしょうか?鑑賞者は一種の模様ととして全体を認識したのではないでしょうか。 徳弘さんは本格的に絵画を描き始めてまだそれ程長くはありません。でも今回仕上げた作品を見てると、表現するって面白いなあと彼女自身が強く感じたように思います。この作品にはたくさんの新しい情報あるいは宝石の原石のような宝物が含有されています。これから徳弘さんはそれらの情報を整理しながら、そして更に新しくてキラキラ輝く面白い情報を加えながら作品を作っていくのでしょう。頑張りました、徳弘さん!

2024/03/28

コメント(0)

-

濵田くるりさんの新作

濵田さんの新作はデッサンです。 デッサンというと習作のイメージですが、一つの作品として成り立たせるためには、制作者のしっかりとした思い、考えが画面に見えてこないと習作としての作品とはなりません。 濵田さんの新作はデッサンとしても完成されているとは言いがたいと思います。ところがこの作品から見えるのは濵田さん自身が何を見ようとしているのか、何を求めて表現しようとしているのか、かなりはっきりと見えています。具体的な対象物を画面の上に正確に表現しようとすることだけがデッサンの役目ではありません。描く対象物を前にしてそれを写し取りながら、その中に作者自身が何を見ようとしているのか、何を求めているのか自分自身の心の中を探索し、自分自身の心の内を把握することがデッサン、スタヂィの大きな役目です。つまりデッサンは対象物を描きながら、その中に自分自身の心を見つめ、己を振り返り、自分の心を正面から掴み取る作業です。 ピカソ、マティス、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロなど美術史の巨匠たちもたくさんデッサンをしています。それらのデッサンを見れば分かりますが、写真のように正確なデッサンとは言いがたいかもしれません。でも彼らが何を見ようとしたのか、彼らの心の中で何を求めていたのか、はっきりと見えてくるのが彼らのデッサンです。制作者は常に自分自身と対話をします。そして様々なアプローチを試しながら自分自身が本当に求めるモノとは何なのかを探っていきます。 この作品の中で濵田さんは自分自身が求めているモノは何なのか?そして分からないと感じながら手探りで必死に自分自身の心と向き合おうとしていることが見えます。 作品には鳥の嘴、蟹と全く関係ないような2つの対象物が見られます。でもこれらは濵田さんにとってとても大事な描く対象物なのでしょう。その全く違ったモノを濵田さんは必死にシンクロさせようとしてるのです。最後の完成の域まで入っていません。でも濵田さんが自分の心と向き合って取り組んだ表現には大きなパワーを感じます。濵田さん、よく頑張りました。

2024/03/27

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

とてもスケールの大きな作品になりました! この作品を描く前に小倉さんはカナダのバンフに旅行に行って日本では見られない壮大なロッキー山脈が目の前に迫ってくる景色に圧倒されたことを話してくれました。その圧倒された情景を絵画として描いてみたいということでした。それがこの作品になりました。 自然の景色が持つ力強さ、荒々しさ、壮大さが溢れていますね。言葉でイメージを表現するより、言葉無しでこの作品を目の前にすると強烈に圧倒されるインパクトを感じられるのではないでしょうか。 小倉さんの描くイメージはとても表現主義的で、心の中で感じ取った思い、イメージが外に向かって弾け飛んでいくような感じです。 小倉さんはカナダの場所で壮大な景色に全身が包み込まれる感覚を受容し、その自分の心に強く残った感覚を今、画用紙の隅々にまでキラキラ輝く星のようにちりばめ、描いていったんだろうなと思いました。 小倉さんの表現は絵画はこうあるべきだとか、こうしなければならないといった制約をそれ程気にしていません。それより小倉さん自身が直感的に感じる色とか筆のタッチをとても大事にしています。絵画では制作者が感じる思いをどうやって表現するかということがまず第一に考えないといけません。そのためには伝統的な技法とか見方を敢えて逸脱して自分自身が納得するイメージを作り上げることも大事になります。 小倉さんの作品を見ているとそういった既成概念にチャレンジすることの大切さがとても強く感じられます。そして小倉さんのアプローチは間違いではなく、正解であるんだということを改めて感じ取りました。 頑張りました、小倉さん。

2024/03/25

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんは動物を描く対象物に選ぶことがよくあります。特に猫が描かれることが多いでしょう。何故?と聞かれると、Konさんには猫の存在が身近にあって、まるで大好きな友達のように感情移入できる存在なのかなと思ってます。 この作品を見てるとKONさんが深く愛情を注いでいる子猫を優しく描いているように感じます。前回描いた2匹の猫は、以前飼っていた猫を描いたといっていましたが、今回はKONさんが実際飼っている猫ではないと思います。でも愛らしい子猫の姿、そして子猫の周りの風景の描き方を見てると、KONさんの優しさが画面全体に現れていて、作品を見ている鑑賞者を優しく包み込む空気が感じられます。 作品から見られる情景は冬の終わりか春先の夕暮れ時のようです。雪が積もった田舎の小道に1本の大きな木があり、その木の陰から子猫がこちらをじっと見ているような雰囲気があります。子猫の目を見ていると、何か訴えているような、思いがこもっているように感じます。その語りかけている感じはKONさん自身が鑑賞者に語っているようにも感じられます。強く訴えているのではなく、優しく語りかけている感じで、なぜかこちらも優しい気持ちにさせられる雰囲気ですね。 そういった情感は主に画面構成と色の使い方に大きく左右されますが、最も大事なことはこの情景の空気感を表現することだと思います。モノの形の細かい正確さを追求するのではなく、その場の空気感の正確さを追求することがとても大事になります。そしてその空気感の中に作者自身(KONさん自身)の心の揺れを漂わせるのがポイントと思います。今回のKONさんの作品は彼女の思いとか心がかなり表現され、鑑賞者に優しく訴えかける表現になったなと感じました。 頑張りました、KONさん。

2024/03/24

コメント(0)

-

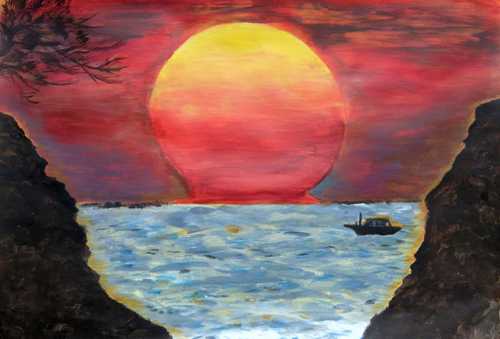

久保人巳さんの新作

高知では冬の季節にとても有名な「だるま夕日」という夕焼けが見られます。特に高知県の西端にある宿毛市で見られる「だるま夕日」は有名です。安芸という東にある場所でも見られますから、宿毛市だけで見られる夕焼けではないのでしょう。海に沈んでいく夕日と水平線が交わるところに少し幅が広がっているように見えるわずかの時間があります。そのわずかの時間がまるでだるまのように見えるところから「だるま夕日」と言われるようになったらしいです。 久保さんはその「だるま夕日」を表現したいということで、チャレンジしました。久保さんはスマホの中に入れてあった「だるま夕日」の写真を元に表現したのですが、色のグラデーションにとても苦心しました。写真で見られるようなグラデーションはなかなか難しく、色のばらつきが現れてしまいます。 私とすれば、絵画と写真は違いますから、写真のようなグラデーションをあえて求めなくても良いかなと感じてます。絵画には絵画独特の良さがあります。それは描くという手作業に制作者の強い意志が感じられ、その中に鑑賞者に直接響いてくる面白味があることと思っています。写真であれば、視覚的美しさが全面に表れ、制作者の時間をかけて試行錯誤している移ろいは省かれてしまいがちです。 この作品では久保さんはグラデーションの表現に苦労しました。でもその苦労した表現が、逆に久保さんの制作中に感じた思いというものが大きく表現されていると思います。「だるま夕日」も少し歪になっていますが、それも絵画では逆に良いことだと思います。完全な形ではない人の手作業としての不確かさが、逆に作品の中に制作者自身(久保さん)の暖かい心を感じさせてくれます。 海の右側に浮かぶ船、そして画面左上には逆光で黒く見える木(松でしょうか?)が画面のバランスを作り上げています。そして船、木、岩場のシルエットはただ単に暗く描くだけでなく、オレンジ色のアウトラインを入れて夕日の光を感じるように描いているのはとても考えられていますね。 絵画というのはただ写実するということではありません。あくまでも制作者の心のフィルターを通してどのように感じているか、どのように思っているかという制作者の素直な心の表現だと思います。この作品から久保さん自身の心が素直に表現でき始めていると感じました。 久保さん、頑張りました。

2024/03/07

コメント(0)

-

高橋幹さんの新作

高橋さんの新作は先月見せて頂いた作品を、更に筆を加え、変化させたものです。私個人的には先月見せて頂いたところで、ストップしても良かったかなと思っていたのですが、高橋さん自身はどうしても納得いかない色と形が画面にあり、そこから更に試行錯誤を加えて、ここまで辿り着いたということでした。高橋さんは良くなってきてはいるけれどもまだ何か足りないところがあると、更なる改良を匂わせていました。 絵画制作、或いは美術制作というのは非常に繊細な制作プロセスがあります。他の人が仕上がったと思っても、制作する本人が本当に納得していなければ、まだ制作途中であり、制作は続行となります。また、あと少しで完成すると感じ、あと一筆加えた途端、完成形から遠く離れたところに放り出されることも多々あります。最終的には制作する本人が完全に納得のいく表現になっているか、その本人がしっかりと感じないと作品は完成とはならないのです。往々にして周りの人たち、或いは指導する立場の人が「完成したね」と口添えし、、筆を置く制作者が多いと思います。 高橋さんは周りの意見も聞きますが、あくまでも自分の感性、見方を大事にしています。そして自分自身がまだダメであると感じたら制作を続けていきます。 私はこれが本当の制作する姿かなと思っています。あくまでも自分の思い、見方、自分の心に忠実であることが制作の基本であると思っています。 この作品は高橋さん自身にとってまだ終わっていないと感じています。その終わっていないというのは色であったり、画面の僅かの「ズレ」といったところでしょう。私は画面から感じる「ズレ」ということに、とても注目しています。それはキャンバスは長方形という基本的な幾何学の形をしています。ところが高橋さんは制作する上でキャンバスのエッジの表現の仕方、微妙な色の組み合わせなどから長方形という幾何学形態の強さを排除しようとしているのかもしれません。 何故かキャンバスが歪んで浮遊しているように見えます。高橋さんはキャンバス自体に人間の心の在り方、機械ではなく、有機体として心の有様を表現し、その浮遊した状態をもっと見せようとしてるのかもしれません。社会がどんどんと変化していく中で、自分自身の存在、在り方を問い直しているのかもしれません。 来月、高橋さんは更に変化させた作品を持参するでしょう。

2024/03/07

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんの新作は彼女が以前飼っていた(家族として一緒に住んでいた)2匹の猫です。名前も教えてくれていましたが、忘れてしまいました。ごめんなさい。 とてもリアルに表現した猫たちです。リアルといってもただ写真を見るような表面的なリアルさだけではないことを感じます。2匹の猫がじっとこっちを見て、何かを訴えかけてくるリアルさがあります。思わず声をかけたくなるようなリアルさです。私は「いつごはんくれるんだい?」といった現実的な訴えしか浮かびませんが、飼い主であったKONさんはもっと別の訴えが聞こえてくるのでしょう。 絵画の中で特に写実絵画に当てはまることなのですが、写真のようにとても細かいところまでリアルを追求するスーパーリアリズム(フォトリアリズムともいいます)というのがあります。ルネサンス期から西洋絵画で芸術家たちが何処までリアルに表現できるかを追求してきました。19世紀後半に写真という技術が生まれ、その写真に負けないようなリアリズムをある芸術家たちが求めました。それが20世紀半ばに誕生したスーパーリアリズムです。鑑賞者はそれらの作品を見てあっと驚きました。写真と変わらない技術に驚いたわけです。ところが何か足りないモノがあると気づいたのも芸術家たちでした。それは作品の中に見られる心、或いは精神性は何処にあるんだろう?と言うことでした。逆に芸術家たちが現代の空虚感とか何か空しさを感じていれば、スーパーリアリズムは的確な表現方法かもしれません。でも芸術家たちはそのことだけを求めているだけではありません。多くの芸術家たちは自分の存在、そして存在することの身体性と精神性を表現に求めました。その尤もたるところが作家自身の心の在り方でした。簡単に言うと喜怒哀楽も作品に表現できないか。その喜怒哀楽という心で感じるモノを絵画にどうやって見せられるかということです。この課題は今でも多くの芸術家たちは追求しています。 KONさんのこの新作はリアルに猫を表現しました。2匹の猫からリアル以上のリアルさを感じます。それはKONさんの心をこの絵の中に感じるからでしょう。こうすれば絵の中に心が表現できるという方程式はありません。ただKONさんが何処まで猫たちを愛していたか、愛おしく思っていたか、制作中ずっと感じながら描いていたことが一番なのかなと思います。 白い猫の目が左右色を変えています。片方が青い目に変化しているのは耳が聞こえないということから色が変わるらしいです。KONさんが絵を面白くするために色を変えたということではないということでした。でもこの2匹の眼力は凄いですね! 圧倒されました! 頑張りました、KONさん。

2024/02/15

コメント(0)

-

久保人巳さんの新作

久保さんの作品は1枚1枚描くごとにどんどん進化しています。 数ヶ月前の最初の頃の制作はおそりおそる、描けるかな?大丈夫だろうかという不安な気持ちをベースにした作品でした。面白いもので不安な気持ちがあると、どれだけ丁寧に上手く描けていても、その不安感を投影した作品になります。私自身はそういった不安感を感じさせる作品も人の微妙な心のあやを感じて好きなんですが、久保さんのこの新作はそういった不安感を感じさせてくれるというより、久保さん自身の心の内にある強い意志というモノを感じさせて圧倒される作品になったなと感じています。 これは高知県の山の中?にある小さな滝を描いたものです。滝の名前はあると思いますが、私には分かりません。久保さん自身は知っていると思いますが・・・。久保さんが描く前にこの滝の写真を見せてくれました。その時はこの作品のように激しさはあまり感じませんでした。激しさというより冬場の寒さとか津々とした流れが感じられる写真でした。それが制作を続けている内に、滝の勢いと激しさが画面に溢れんばかりの強烈なイメージに変化してきました。 絵画というのは平面で静止した状況の表現です。ある意味全てが静止して動かない状態の表現です。ところが作品の裏側から音が聞こえてきたり、動きを感じたり、香りまでも感じることがあります。じっと作品を見つめていると作品が動き始めるように感じることもあります。久保さんのこの作品からは音、香り、動きを正に感じさせてくれる絵画になったと思いました。そこには久保さんの制作する上での大きな成長があるのでしょう。自分自身の心と正直に向き合って描いた証なのかもしれません。 現代は映画、テレビ、アニメと画面がどんどん変化してストーリーを追いかける表現がメインです。私たちはそれが当たり前と感じていますが、逆に静止した表現の奥深さと面白さをもっと感じても良いかなと思いました。 久保さん、頑張りました!

2024/02/14

コメント(0)

-

高橋幹さんの新作

高橋さんの新作はより一層、~わびさび~の雰囲気を醸し出してきました。画面を構成する形態は高橋さんがモチーフとして使用するシンプルな抽象的な形(幾何学形)が所々に見られます。今回の新作はそのモチーフである形態を画面から剥ぎ取っていくような技法が見られ、画面から見えてくる風情は朽ちていくモノに対しての愛おしさ、心の中に生ずる哀れみというものが感じられます。この感覚は日本独特のものでしょう。 西欧、或いはアジアの国々においては古いものに対して愛おしい感情を持ち、そこに美を感じるというより、常に新しいものに憧れ、新しさに美を求める感覚がより強いと思います。そういった流れでも欧米にも日本的なモノの見方、考えに影響された芸術家もたくさんいるのも事実です。スペインの芸術家であるタピエスもその一人かなと思います。またイタリアの画家のモランディから感じられる雰囲気にも似通ったものを感じます。高橋さんの作品にはタピエス、モランディの作品のような雰囲気を醸し出しているようにも感じています。画面、右側に少し盛り上がったマチエールが見られます。和紙を画面に貼り付けた跡のようです。高橋さんは以前、「このキャンバスを使って作品を描こうとし、和紙を表面に貼り付けていった痕跡がそのままこの場所に残ってしまった、そしてそれを今の作品の一部として使ってみた」と言っていました。このキャンバス自身には長い時間的な流れを含有している軌跡があるのでしょう。以前作品として使われたキャンバスを、少しの痕跡を残し、その痕跡を新しい作品の一部として再表現の一部にする。こういったプロセスも画面から感じられる「わび、さび」の印象に大きく影響しているような気がします。 全て計画的に構成され表現されているわけではなく、時間の流れの中で移ろいゆく表現の曖昧さが上手く美しさと響き合ったのかなと思います。日本語に「無情」という言葉があります。永遠に不変であるものはなく常に移り変わっていくはかなさの中に一瞬の美を感じる意識というのでしょうか~。高橋さんの作品にはそういった感覚を呼び起こされます。高橋さん自身は「まだこの作品は完成しているわけではなく、まだ不十分に思える箇所がたくさんある」と言っていました。私は逆にこの不十分に感じられるところにも、もしかして「わび、さび」の感覚があるような気もしています。秀作ですね!

2024/02/02

コメント(0)

-

KONさんの新作

今回のKONさんの作品は今年の干支、龍を基にして作品を描いています。 KONさんが作り出すイメージはどこかほのぼのさせるメルヘンとか童話、絵本の中に出てくるような優しさがあります。 今回KONさんが作品として選んだ対象物は龍で干支の中で唯一想像の世界にある生き物です。何か実際の動物、生き物を基にして作り上げられたモノだとは思いますが、今では空を飛ぶとか、火を噴くとか、翼があるとか、長い胴体を持っているとかといった様々なイメージで表現されています。もしかすると龍は他の干支と比べると多種多様な表現ができるどんどんと変化し続ける生き物なのかもしれません。 そういったなかでKONさんは龍の顔を基本にして、長い胴体をぐるぐるととぐろを巻いた表現にしています。翼を広げて優雅に空を飛んだり、炎をはいて強く見せているようではありません。ちょっと疲れたからこのへんで休憩しようといった、休みの状態に入った龍のように感じます。どこか強そうな感じもありますが、息づかいを整えようとしている面白さを感じてしまいます。 龍のたてがみは黄金のようで気品を感じます。左右に延びるひげは左右対称にはせず変化をつけているのは絶妙の味を感じさせています。制作の途中でひげは白色で塗っていましたが、それを薄い茶系に変えたのはとても良かったと思います。絵画の色で白と黒は「色では無い色」というふうに解釈されています。基本的に白と黒は他の色と混ぜて、色を明るくしたり、逆に暗くするための色と解釈して良いかもしれません。画面の一部を白のみ、黒のみで表現すると、その部分だけ突出した感じになってしまいます。画面の統一感を崩してしまう可能性があります。ですから白だけ、黒だけを使いたいと思ったときはかなり気をつけて使わないといけません。 KONさんはこの場合、とても良い判断をしたと感じました。 KONさんは背景に海でしょうか、川でしょうか、水の雰囲気を想定して描いています。画面上部の背景は横に流れる感じ、そして画面下部は円を描く流れを作っています。この違った流れを表現したのは、簡単そうですが、とても難しい選択だったと思います。全て円形の流れにするとか、全て横の流れにするとかにすると、全体の雰囲気もガラッと変わってしまいます。私個人的にはKONさんの違った流れを作る選択は素晴らしかったと思いました。そしてその流れの中に暖色系の紫を混ぜ、龍の胴体にあるピンク系の色に合わせて描いたことも妙技でした。 KONさん、頑張りました!

2024/01/18

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの作品から受ける印象は強烈な色彩からほとばしる小倉さんの心の声が聞こえてくる感じがします。この作品からは自然の風景(川なのか海辺なのか分かりませんが)とその中に見える町並みがとても上手く絡み合い、色鮮やかな夕焼けと共に壮大なスケール感を感じさせ手くれます。 筆のタッチは荒々しさを感じ、鑑賞する人の心に打ち付けてくる感じがします。作品から強烈な個性を感じ、作者である小倉さんも激しい人物なのかと思いますが、実際はとても穏やかな人であるということにも驚きを感じます。有名な作家にしても作品はとても激しく感じても実際の作者は穏やかであると言うことが多々あります。また作品は穏やかで優しさを感じても作家自身はとても激しい人であると言うこともあるわけです。ですから作品だけ見て作家自身の性格まで分かったつもりになるのではなく、実際の作者と言葉を交わし、その上で作者の気持ち、性格を感じるのが大切かなというのが個人的な意見です。 では作品をどのように見ていけば良いのかということになりますが、絵画作品というのは平面のうえに色と形を組み合わせていく表現です。それは具象でも抽象でも全く同じ作業です。作者はその色と形をどのように組み合わせるか、作者は思考を繰り返し、感性と理性を働かして作品を作り上げていきます。どちらか一方が欠けても良い作品にはなりません。作品を前にして鑑賞者は作者の感性と理性を読み解いていく読解力が必要になります。ただこの作品が好きだとか嫌いだという先の読み解いていく作業が必要になります。 小倉さんの作品を読む時、強烈な色使いとタッチが目に飛び込み、激しさを感じるでしょう。そのあとに色の配色、画面の構成、形をどのように作っていってるか読み解こうとすると、小倉さんの知的な作業が見え始め、激しさだけでない柔らかい心を見ることができるかもしれません。 20世紀初頭に、ヨーロッパでは表現主義とかフォービズム(野獣派)といった流れがありました。小倉さんの作品にも共通するような作品が多数見られます。その中でも表現主義のエミール・ノルデ、ボナール、ヤウレンスキーなどの作品に共通点があるかもしれません。もし興味があれば彼らの作品を検索してみてください。 小倉さんのこの作品から受ける印象は,強く脳裏に焼き付き,イメージが残り続けるような感じがしますね。 よく頑張りました!

2024/01/18

コメント(0)

-

久保人巳さんの新作

久保さんの新作は冬の景色です。風景のもつ雰囲気がとても強く感じられる作品になっています。視覚だけでなく、寒さ、この風景が持つ音色、また香りなども見る人たちに伝わってくる感じがします。 具象絵画というのは写真のように風景、人物をそのまま同じように映し出すことだけではありません。絵画というのは作者の思いとか意志が作品の中に込められた表現です。その思いというのは風景、人物の外見だけでない、作者の五感(視覚、触覚、聴覚、味覚、臭覚)で感じられたモノが含まれるのです。 久保さんのこの作品にはそういった視覚以上の五感全部を使った表現に繋がる美しさがあると思いました。寒い景色の中で、微かに感じる川の音、寒さの中で漂う香り、頬を突き刺すような寒さ、など視覚だけでない感覚をこの作品から感じさせてくれます。 更に画面から感じる透明感もとても上手く表現できたなと思いました。 久保さんのこの作品は風景の具象絵画ですが、手法を見ると、抽象的な要素がたくさんあり、画面からはリズムよく感じる響きが溢れています。塗りを重ねるだけでない、深く考えられたパターンというものが作品に存在することが感じられます。 久保さんの最近の絵からは様々な表現がどんどんと進歩しているのが手を取るようにわかり、私としても嬉しい限りです。 久保さん、とても良い作品になりました!

2024/01/14

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんの新作は友人が四国の剣山に登山に行った時に撮った写真を基に表現しています。剣山の頂上に向かう山の尾根を背景にしたのでしょうか?とても爽やかでスケールの大きな山の自然を感じます。 空から山の尾根に向けての景色を淡い色のグラデーションが自然の壮大さと空気感を見事に捉えています。遠くに見える山々を消え入るようなタッチでぼかしを入れて描いているのはとても良かったなと思います。 KONさんの友人は頂上に向かう途中で一息入れて記念写真を撮ったのでしょうか。なぜか少し疲れたような、あるいはこれからもう少し頑張るぞという雰囲気にも見えます。私がそのような雰囲気に見えると言ったのは、友人の姿に細かいディテール、(顔の目、鼻、口など、また服のシワとか影など)が描かれていず、鑑賞者がここに佇む主人公の姿を見て、ある程度の想像力を働かしてどのような感じなのか判断することが前提にある作品かなと思ったからです。人物を描くとき、目、鼻、口を含めてすべての部位をしっかり描くことも大事かと思いますが、逆に目、鼻、口を描かなくても、身体全体の流れ、仕草を見せることによって、その人物の雰囲気をより強く鑑賞者に感じさせることも可能です。こういった技法を20世紀の巨匠である画家、アンリ・マティスはたびたび使用していました。細かいディテールを省いて大きな流れを最大限に生かすという方法です。 画面右下の4人の登山者も描かれていますが、KONさんはその4人に対してもかなりあっさりと表現しています。でもそれだけでも4人は歩いていることもわかるし、何故か頑張っている雰囲気は伝わってきます。 KONさんの作品に対する意識は、人物を正確に表現することではなく、その人物の登山に対して情熱を傾けている雰囲気を表現したかったのでしょう。その主人公である友人と壮大な山の自然が細かいディテールを省くことによって、うまく絡み合って、画面に統一感をもたらしたようにも感じました。 またKONさんは遠くに見える風景と近くに見える風景に対して色の強さに変化を加えることで遠近感を感じさせようとしているのでしょう。とても難しい方法にアプローチしているのにはびっくりしました。よく頑張りました。

2023/11/19

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

とても激しい感じの海岸沿いですね。小倉さんは高知の桂浜の海岸沿いをイメージしていると言ってました。そして小倉さんは私に坂本龍馬の存在も大きい桂浜だと言っていました。 日本が大きく変わろうとしていた時代のうねりを桂浜と坂本龍馬に重ね合わせて表現したのでしょうか?水平線には夕日が見えます。海には波のうねりと夕日から流れてくる赤い光が相まって激しさを強く感じます。そして波打ち際にある大きな岩に波しぶきが強く表現されています。 小倉さんの表現は表現主義的な自分の心にある見えないものを自分の外側に発散するような強さを感じます。決して写実的な表現ではありません。 自然の風景を基に描いているのですが、小倉さんの絵画はどちらかというと心の中に見えてくる心象風景に近いものでしょう。今回の絵は、とても激しくて厳しさを感じますが、そこから作者である小倉さんは激しい気性の持ち主とは限りません。 全ての人間に対して言えることは、人は心の中に他の人に見えない、見せないところが必ずあります。絵画はそういった見えない心の部分を解放して外にさらけ出すことができます。そうすることによって人は心のバランスを保つことも可能になってきます。美術だけでなく、スポーツの世界、普段の家庭の中においても、心の見えない部分を外に出す行為をしていることがあります。喜怒哀楽と言った喜び、哀しみ、怒りなども心があるからこそできることでしょう。美術ではそういった心を外に見せようとする表現は視覚表現ですからより強烈に感じるでしょう。 20世紀初頭に表現主義の表現が活発になりました。特にドイツでは表現主義の作品が大きく広まりました。時代背景もあると思いますが、もっと自由になりたいという芸術家たちが多かったせいかもしれません。小倉さんのこの作品を見て、表現主義絵画を再認識しました。小倉さんの日本に対する思い、そしてこの地域に対する思いと励ましを強く感じました。日本よ、もっと良くなるはずだ! 未来には希望があるはずだ!といった小倉さんの内なる言葉を聞いた感じがしました。

2023/11/18

コメント(0)

-

久保ひとみさんの新作

紅葉の季節の風景です。 木立から見せる遠近感が見事に感じられる視点ですね。 絵画というのは平面に形と色を見せる芸術です。その色と形から鑑賞者の感性に響くイメージを提供するわけですが、久保さんのこの作品からは何故かとても心地良い空気を感じます。それは私たちが経験として心の中に宿してる空気感を感じるからかもしれません。 昔こういったところを歩いたとか、散歩した場所だったり、そういった場所の空気を私たちは今もなお心の中に持っているような気がします。日本にいる私たちだけでなく、世界中の人たちが共通して持っているイメージなのかもしれません。紅葉のない国、地域の人々にとっても心に響く風景かもしれません。 また久保さんの作品には微妙な配色に大きな進歩が見られます。それは中間色(混色)をどうやって表現するかというアプローチです。今までだと絵の具のチューブから出した色をメインに使っていましたが、今回はチューブから出した色を混ぜ合わせて、中間的な色を主体に画面構成しています。そのせいもあって、画面全体が柔らかくて落ち着きのある風情になりました。原色が画面の中で多くなると、イメージが強くなります。中間色が主体になるとイメージが柔らかくなります。久保さんは制作を通して色の持ち味を少しずつ理解してきたのでしょう。 画面に見える木々、そして紅葉、緑葉を見てみると、久保さんはそれぞれのディテールにはそれ程こだわっていません。それより、その場の空気、雰囲気にこだわりを持って表現していることが分かります。具象、抽象絵画共々、画面から感じる雰囲気というのはとても大事で、画面全体を把握するための大きな鍵となります。 久保さんはそのことに対しても少しずつ理解してきていると感じました。よく頑張りました!

2023/11/18

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんの新作は東京駅近くから見える都市風景のようです。大きく広がる空と高層ビル、そして東京駅の赤レンガ造りの建物のコントラストがとても良い感じに表現されています。 高層ビルの名前は私には分かりませんが、窓がミラー風になっていて他のビルと空が壁に映っているところにKONさんは驚きと魅力を感じ、絵として表現してみたいと思ったのでしょう。とても不思議な感じを包有した魅力ある風景ですね。 KONさんの作品が持っている大きな魅力は絵画の中にユーモア(ウイット)と優しさ感じられるところだと思っています。以前にも書きましたが、作品に温かいストーリーが感じられ、それが何故だか童話を読んでいるような雰囲気にさせてくれます。決して悲観するとかといったネガティブな気持ちにさせない、なんだか励まされる雰囲気があります。 そういった気持ちにさせられる要素とは一体何処にあるのでしょう。絵画は平面という2次元の世界に色と形が描かれて表現されます。それは抽象にしても具象にしても全く同じで、絵画表現の最低限の条件です。鑑賞者の目に映る色と形は私たちの心に何らかの方向性を持って様々な思いを見せてくれるのが絵画です。現実ではない(虚像)異空間の世界が私たちを誘導し、心豊かに変えてくれるのが絵画と思います。 KONさんの絵の特徴は描き方にその優しさがあり、その中でとても大きな特徴として、フリーハンドで描くことにあります。この絵の中でも分かると思いますが、高層ビルは少し歪んでいます。東京駅も正確というより歪みがあります。空に浮かぶ雲も、雲らしい描き方のみで正確な雲を描こうとはしていません。私はKONさんが続けているフリーハンドの描き方が作品の優しさ、温かさ、ポジティブな思いを伝える大きな特徴があるのかなと思いました。 最後にこの作品の中にほんとのに小さな小さな赤い風船が描かれています。皆さん何処にあるか見つけてくださいね!

2023/10/27

コメント(0)

-

久保ひとみさんの新作

秋の季節によく見られるイメージなのでしょうか~。紅葉の葉がひらひらと落ちている様子のようですね。 画面を見ると具体的にはっきりとわかるイメージは紅葉しかありません。他のものはとても抽象的にイメージをぼかして表現しています。ところが紅葉の葉はとても強烈な色を使い、まるで画面から飛び出してきそうな感じもします。背景は抽象的に描かれていますが、久保さんは横の流れを意識して描いているようです。 紅葉した葉っぱが上から下にゆるりと落ちていく雰囲気の中に背景は横に流れる雰囲気を作り、画面の中に縦に流れる、横に流れる雰囲気を組み合わせているのでしょう。そうすることによって、とてもゆっくりとした動きを画面に作り出しているのだと思います。描く対象物、背景も同じ方向に流れていくと、画面全体はとても速く動くような感じになります。それを上下左右の動きを相反させ、視覚的に感じる動きをゆっくりさせたのでしょう。 また、最初にも言ったように具体的なイメージと抽象的なイメージを一つの画面に組み合わせることも久保さんにとって初めてのことであり、とても大きなチャレンジになったと思いました。 紅葉の葉っぱは赤、黄色、緑の3色で描かれていますが、その3色も葉によって少しずつ明るさを変えて変化をつけています。そうすることによって画面の中にリズムが生まれてきてます。 絵画の制作に対して、少しずつ思索しながら、そして試行錯誤しながら、絵画の深みを理解しようとしていることが久保さんのこの絵から感じられとても嬉しく思いました。どんどんと成長していますね!

2023/10/26

コメント(0)

-

馴田香代さんの新作

馴田さんは長い間、人物を主体に描いています。人物を主体といってもリアリズム的な視点というよりも人間の姿をつかって馴田さん自身の感じていること(社会、世界、人間の在り方)を表現しています。ですから人間の骨格に対して間違いでは?という見方ではなく、画面全体の中で人物はどのような立ち位置を見せようとしているか、或いはどのように感じることができるかという視点を持って馴田さんの作品を鑑賞する必要があります。そういった視点を軸にして馴田さんの作品を見ていくと、至って自然で、馴田さん自身の感じている思いと触れ合える作品ではないかと思っています。この絵画は若い青年が描かれています。右手を挙げてますが手のひらには赤い布か紙が置かれています。とても大事そうな感じがしますが、私にはそれがなにか分かりませんが、とても大事なものではという感じがします。そして青年は左の数台の車の方向を見ています。車というのは現代文明では欠くことのできない利器でしょう。その逆に青年の右方向は全く何もない少し暗くて空虚な感じのする空間を描いています。この左右の対比はこの絵にはとても大事なキーなのかもしれません。画面奥には木が描かれていますが、緑の葉っぱは一つも描かれていません。青年の左側に見える世界と,右に見える世界の違い、そして奥に見える自然の様子をみると、この青年の置かれている立場というのは今の世界における若者たちの置かれている立場を表現しているのかなと感じました。でも馴田さんはそのことに対して答えは出していませんが、本当にこれでいいのだろうか?という疑問を馴田さんは私たちに投げかけているように感じます。絵画というのは多種多様な表現が可能です。その絵画を感じ、読み取っていくことは制作者の思いに近づき、鑑賞することの最も大切なことで、それは大きな醍醐味であると感じました。

2023/10/22

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんの新作は蓮の花を見せながら,実を言うと小川、或いは池に現れた波紋の動きを表現してるように感じました。小倉さんは目に見える具体的なものを正確に表現するというより、その場所に感じる動きとか微かに感じるエネルギーを表現しているように思えます。私たちは公園とか自然の中にいるとその空気に感動します。特に町の中に住んでいると、郊外に出て自然に触れるとより一層大きな感動を覚えます。その景色そのものに感動するというより、その場所が持っている空気、風の流れ、香り、音など全てを含めて見る側の私たちに感動を与えてくれます。綺麗、美しいと感じるのは五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚)全体で感じたものではないでしょうか。決して視覚だけではないような気がします。小倉さんは蓮の咲いているこの場所に感動を覚えたのでしょう。でもその蓮の花の綺麗さだけではないことに気がついたのだと思います。そこには水の流れる微かな音、香り、そして水面に広がる波紋にこの場所の美しさを感じたのでしょう。でも波紋は静止しているわけでもなく、常にゆらゆらと動きを止めず、広がって消えていきます。小倉さんはそこに蓮の花と波紋の微妙な連動する姿を見たのではないでしょうか。そして絵として彼女自身が受けた感動を表現したいと思ったのではないでしょうか。この絵では波紋が静止しているのではなく、まるで動画を見ているような動きを感じさせる表現をしたところに視覚だけでない音、香りまでも感じさせてくれる素晴らしさがあります。構図もとても考えて描かれていて、どんどん制作に進歩が見えてとても嬉しく思いました。

2023/10/22

コメント(0)

-

田中香織さんの新作

田中さんの亀を題材にした新作です。石の上に2匹の亀が折り重なるようにして休んでいるのでしょうか? なにかいろいろなことを想像してしまう作品に仕上がっています。2匹の亀の特徴にも凄く興味を引かれますが、田中さんは実際の亀の姿を少しアレンジを加えながら表現しているようです。亀といえばとてもゆっくりとした動作で動きます。そのこともあってこの作品を見ると何故かゆっくりとした時間、私自身の目もゆっくり動くような不思議な感覚に誘われてしまいます。こういった不思議な感覚に入ってしまうのは、実を言うと田中さんが仕組んだ画面の空間(特に背景)の取り方に大きく影響してるように思います。作品を鑑賞するとき、画面の中に描かれた主人公にまず目がいくのが普通です。人物であったり、風景にしても大事な場所に目がいきます。その主人公を中心にしてその絵画全体を見ようとしますが、これを絵画の中でのハーモニーと言います。絵画では4つの大事な要素があり、そのうちの一つがこのハーモニーです。あとの3つはリズム、ユニティー、コントラストというファクターが存在しますが、話すと長くなるのでここでは、ハーモニーだけ取り上げます。田中さんのこの絵画を見ると最初に目がいくのは2匹の亀ではないようです。背景のとても強く塗られた黄色に目がいく感じがします。そこから亀に視点が移動していくわけですが、最初に意識させられた背景である黄色が目の奥にどうしても残っています。そして2匹の亀の目線を見てください。上を見上げています。画面の中では背景である黄色を見上げているのです。でもそこには黄色しか見えません。私たちは黄色の背景の中に何があるのだろうと一生懸命想像してしまいます。鑑賞者は背景の黄色から亀に目線が移動し、それからまた背景である黄色に目が戻っていきます。そしてまた亀に目線が移動し、鑑賞者はその繰り返しの中に画面のハーモニーを感じながら、一体亀が見てるのは?不思議な感覚ですが、画面に見えないものは何なのか、鑑賞者に謎解きを迫っているような不思議な作品になっています。そしてそれは暗い感じではなく、とても明るく光を感じるような謎解きを投げかけているようです。不思議なハーモニーを感じさせる作品になりました。

2023/09/28

コメント(0)

-

KONさんの新作

KONさんの微笑ましいストーリーを感じる新作です。この絵の中にいる主人公は左手前に見える猫ちゃんでしょう。塀によじ登って景色を見ている姿には思わず笑ってしまいます。どんな顔をしているのか、なんだか目の奥に浮かんでくるようです。そしてこの猫は子猫ですね。必死で塀によじ登って池の水面に浮かんで見える林の景色に驚いているのか、はたまた池に映る空の色に驚いているのか、私たち鑑賞者の想像力に刺激を与えてくれるイメージがこの作品にはあります。KONさんの作品は童話のような柔らかい物語を感じるイメージが溢れているようです。今回の新作は、そういった物語を感じさせるイメージに加えて、絵画として色に対する味、そして画面を作る構成力にも一段と大きな進歩が見えてきました。色は単純な選択から生じる色合いではなく、どうすれば深みを感じることのできる色合いを見せられるか、かなり試行錯誤されたように見えます。制作途中で行ったり来たりと右往左往する迷いの時間を感じます。でもこの迷いの時間があり、そこからやっと選択できた色というのはどういうわけか、色そのものに尊さを感じます。KONさんの今回の絵からそういった色に対しての尊さを強く感じます。また画面構成にしても主人公である子猫をあえて画面の下隅に配置しました。そうすることによって大きな広い空間を感じさせる構図になったと思います。そのこともKONさんの絵画に対する大きなステップになったように感じます。私は童話のような優しい思わず微笑んでしまう様な作品を制作するKONさんに大きな拍手を送りたいと思います!!!

2023/09/21

コメント(0)

-

小倉加代さんの新作

小倉さんがオーストリアに旅したときに感じた夕暮れ時の町並みを表現した1枚の絵です。ヨーロッパの町並みには日本にはない深い文化を感じると小倉さんは言ってました。そしてそこにある空気、香り、光を表現できれば良いなとつぶやいていました。小倉さんは決して町並みの風景を写実的に正確に表現しようとしていません。というより、この場所で感じた空気感、光明感に対する印象の正確さを求めているように感じます。20世紀初頭にヨーロッパで生まれた印象派、そして野獣派(フォービズム)、或いは表現主義の絵画と似通った要素がこの絵から感じられます。それらの流れには写実と言っても全て作者自身の心のフィルターを通した表現がメインの柱として存在します。ゴッホ、モネ、マティスなどの絵画には自然に対して作者の感じた印象が光り、空気などを媒体として表現されています。小倉さんの絵画にはオーストリアの町並みを表現していますが、そこには小倉さん自身がこの風景から感じ取った印象を、また小倉さんの心を全面的に表現したのだと感じます。私はこの絵画を見て、風景の写実と言うより小倉さんの熱い思い、圧倒される空気そのものを全面から感じさせられます。夕暮れ時だと思いますが、建物の中から放たれる光、そして旗の揺らめき、風船からはこの場所に存在する空気、風、道の石畳からは人々のざわめき、香りなどを感じさせてくれます。それらは全て小倉さん自身がこの場所から受けた印象なのでしょう。作者が感動した印象を鑑賞者も同じように絵画を通して感動できることは素晴らしいなと思います。絵画の面白いところはこういった作者の受けた思いを絵画という媒体を通して、同じように感じられる楽しみがあるということなのかもしれません。この絵画では小倉さんは様々な原色系統の色を使い、色彩が画面から溢れんばかりに表現しています。色に圧倒される感じですね。こういった色彩もこの絵画の魅力の一つかもしれません。自然の色を無視してるわけではなく、もっと幅広く自然の持つ色彩を捉えようという意識なのでしょうか。これから小倉さんがどんな表現をするのか、とても楽しみです。

2023/09/08

コメント(0)

-

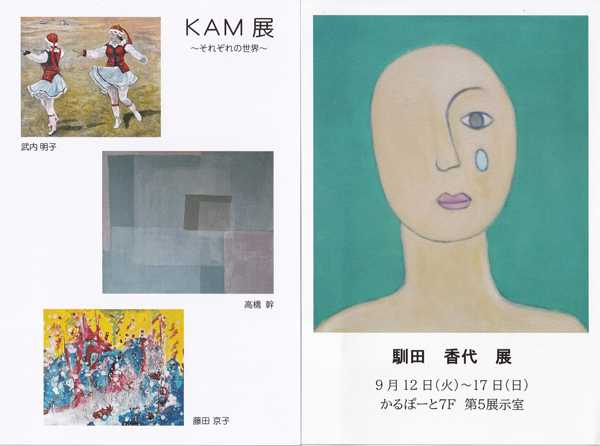

二人の生徒さんの展覧会、9月12日~17日 @ かるぽーと7階

来週、火曜日(9月12日)から日曜日(9月17日)まで、偶然にも私が創作活動に携わっている生徒さん2人の展覧会が同じ建物で開催されます。一人は高橋幹さん 年1回同じ仲間との3人展をずっと続けています。3者3様のとても面白い組み合わせでの展覧会です。高橋さんは抽象画を描いていますが、テーマがかなり絞られてきて、シンプルな表現ですがとても深くて味わいのある表現の追求に真ん中の作品が高橋さんのも尾です。真ん中の作品が高橋さん作です。作品を前でしばらく作品との対話の時間を持つことをおすすめします。シンプルな表現ですが、微妙な変化を作品の中に仕組んでいます。それを少しでも感じられると嬉しいです。馴田香代さん 3年に1度、個展形式で作品を発表しています。具象表現もメインに制作しています。最近は時々抽象的な表現にも意欲を見せています。具象表現と言っても写実的ではありません。それよりも人体、風景、植物などを使って馴田さん自身の個人的な思い、或いは今の社会に対する心象風景を表現していると言っていいでしょう。その心象風景を表現するために人体、風景などをデフォルメします。そのデフォルメが馴田さん自身しかできない独特の味わいを醸し出しています。そこに現代の美術の力を感じます。二人とも長い間制作に関わり、私もその二人に寄り添って励ましてきました。これからもこの関係は続くと思いますが、時間のある方は是非、実際の作品を前にして鑑賞して頂きたいと願っています。そして私たちにとって大事である人間の在り方を感じ取って頂けると嬉しいです。場所 KAM展 高知市文化プラザかるぽーと7階 第4展示室 馴田香代展 かるぽーと7階 第5展示室2023/9/12(火) ~ 9/17(日) 10:00~17:00 (最終日16:00迄)

2023/09/07

コメント(0)

-

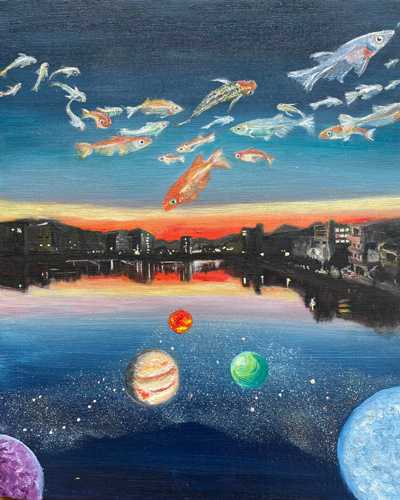

田中香織さんの新作

田中さんの前作は恐竜を題材にしたイメージを表現しました。今回はメダカと惑星を組み合わせた、とてもシュールなイメージを作り上げました。田中さんは現実ではあり得ない、絵画でしか表現できそうもない夢の世界を視覚的に表現しようとしています。専門的な言葉で言いますと、シュールレアリズムの絵画と言って良いかもしれません。シュールレアリズムというのは20世紀前半にヨーロッパで起こった芸術運動で、夢の世界のような意識下で起こる行動とか現象もれっきとした人間の一部ととらえ、それを文学とか美術とかに応用した運動です。有名なところではサルバトール・ダリがシュールレアリズムの画家といわれています。芸術だけでなく、精神医学の世界でも夢を研究したフロイトがシュールレアリズムに多大の影響を与えました。さて田中さんの新作は夕暮れ時の空、町並みと川が描かれています。その中で暗闇の迫った空にはめだか(金魚?)がまるで雲のように泳いでいます。その逆に川には魚ではなく星空(天の川?)が流れていて、そして惑星?がちりばめられています。空には魚、川には星という現実ではあり得ない逆転の発想を田中さんはこの絵画で見せようとしています。現実ではありえないイメージを見せられた時、私たちはそのイメージを何とか理解しようと努力します。作者の思いはいったいどこにあるのか、さらにこのイメージをどうやって理解すれば良いか自分の心との対話を始めます。シュールレアリズムの絵画は驚きの表現が強いですが、そこからわからないといった目を背ける行為ではなく、何故!どうして!これはいったい何!といった自問自答する時間をしっかり持つことがシュールレアリズムの絵画を理解する上ではとても大事になってきます。田中さんのこの作品はとても面白い対比(星と魚、空と川)を作ることによって画面全体のイメージに迫力と調和を作り上げました。そしてこのイメージには田中さんの優しさと包容力を感じさせるゆったりとした時間を感じさせてくれます。

2023/08/09

コメント(0)

全94件 (94件中 1-50件目)