全161件 (161件中 1-50件目)

-

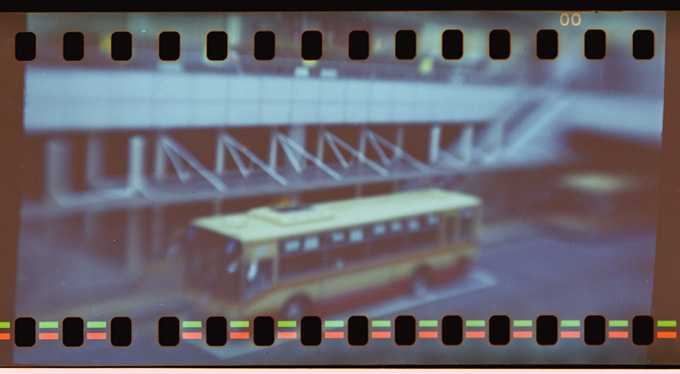

162=「CLASSIC-PAN 200」というフィルムを使ってみました

コニカ・ミノルタ連合が写真事業からの全面撤退を発表されてから随分な月日が流れましたが、昨今の残存メーカーからのデジタル一眼の撤退など、この分だとまだまだカメラ界にはビックリするような事象が起きるでしょうね。 昨年からこのブログで、海外で細々と生産されているいくつかのフィルムをご紹介していますが、まさに崖っぷち状態にある銀塩フィルムを少しでも知っていただき、海外には結構いろいろなフィルムがあるのだナァと、頭の隅にでも記憶しておいていただけたらと言う気持ちで続けているものです。 ということで、今回はドイツ・クラシックフィルム社の「CLASSIC-PAN 200」というフィルムをご紹介いたします。このフィルムの製造所はよほど小規模なのか、あるいは私が勉強不足なのか、まったくその存在さえこのフィルムを手にするまで知りませんでした。で、実際にこのフィルムをよく観察すると、実に手作りチックで小さな小さな工場(こうば)で作られたことがよく分かりますよ。 上のタイトル写真からもお判りのように、化粧箱にすら入っていません。ポリケースにフィルムがポンと入っているだけ。パトローネ自体もどこかのリサイクル品でもあるかのように赤と黒の2色で印刷された簡便な上質紙シールが周りに貼られただけのシンプル極まりない体裁で、もちろんDXコードなどは及ぶべくもありません。 さて、このフィルムを企画・製造した人物はいかなる理由で「クラシックパン」と名付けたのか、我々はクラシックを古典的なという意味でとることが多いのですが、「最優秀・超一流」という意味も”クラシック”にはありますね。以下に試写をしたモノを並べましたのでご覧ください。はたして、最優秀な写りをしてくれるのか、それとも大昔の乾板写真のような写りなのか・・・・? いかがでしたでしょうか、web上の表示で詳細な解像をご理解頂くのは無理なのですかが、おおよその感じはお判り頂けると思います。どのコマを見ても中間調をきめ細かく出そうという意図はさらさらないようで、かなりぶっきらぼうな絵になりました。私の第一印象では銀塩粒子のツブツブが非常に大きいと感じました。そして、その銀を含ませた乳剤がフィルムベースにたっぷり乗っている感じがあります。それは指で触っても分かりますが、現像すると焼き落ちた銀が液の中にドッと落ちます。いまどき、原材料をケチらないでしっかりした製品に仕上げていることに好感が持てましたが、はたして、このような偏った写り方をするフィルム、フジの”アクロス”の精緻さに慣れた日本の人々にはどのように評価されるものやら・・・。今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#classicpan

2023.11.04

コメント(8)

-

161=マーシャルプレス(「冷麺の味」つづき話)

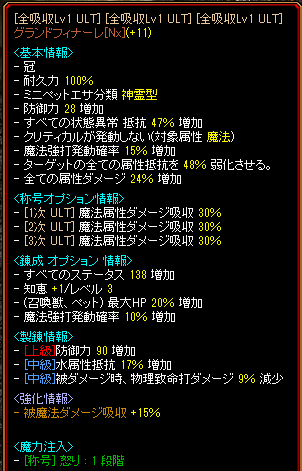

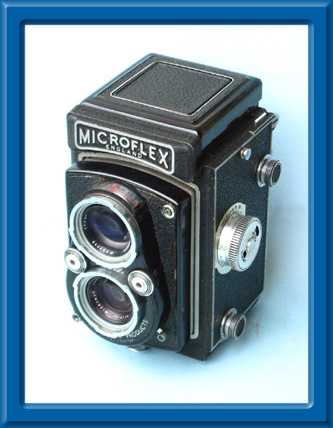

もうかなり昔の事(2005年)になりましたが、当時の7月21日付の朝日新聞朝刊・神奈川版に「在日集落 歴史に幕」というかなりスペースを割いたコラムが掲載されました。この記事でわたしが反応したのは本見出しではなく中見出しの方で、ご覧の通り「川崎の河川敷 戦後から生活の場に」という一行に眼が釘付けになりました。 もしかして・・・あそこのことかな??? 読者の方の中には既読の方もいらっしゃるかもしれませんが、わたしは数年前、このブログに「冷麺の味」と題する在日朝鮮人の少年との交流を綴った記事を書いたことがあるのですが、この新聞記事はその題材になった場所のことではあるまいかと思ったのです。しかし、あの記事の記憶から半世紀以上が経過しています。いくらなんでもあの鶏小屋より粗末だった掘っ建て小屋の集落が今日まであるわけがないなと脳みそを納得させようとしたのですが、この記事には詳しい場所の地図まで示されていたのです。その地図を一目見た瞬間、あのときのあの場所だ、間違いない、と・・・。 その後は記事の一行一行を何度も読み返し、今日現在のあの場所に想いを馳せたのでありました。(コラムの実物はコチラ↑) この記事の掲載後、7月も終わろうとしているある日、猛烈な暑さに襲われながらも行きたい・見たい・逢いたいの一心で当地に出掛けてきました。 その時は、絶対に失敗無くしっかり記録に残そうという想いが強かったので、記録写真機としては打って付けと思われる昭和の中盤時代に新聞報道カメラマン達が愛用していた中判のそれも6×9判の「マーシャルプレス(1966年製)」という大きなカメラを引っ張り出して望みました。このカメラは、実に冷徹なまでに有りのままの情景をその場の空気まで包み込んでしっかりと記録してくれるニッコールレンズの付いた信頼度120パーセントのカメラです。これをメイン機に据え、小型35ミリ広角カメラを幾つかサブで携えていくことにしました。 現地に着いてみると、新聞に書いてある通り当時とは違ってかなり部落が膨張しています。家々の個数からするとざっと10倍以上には膨れていましょうか。通りすがる住人の方々と挨拶を交わしながら、複雑に入り組んだ家々の中心部に向かって進んでいきます。しかし、ここにお住まいのみなさんはどういうことなのでしょう、わたしは風体からして、だらしのない中年男でそれにカメラなど何台もぶら下げた怪しいよそ者なのですが、こちらの皆さんは若い方(といっても30代半ばくらい)もお年寄りもみなコチラが「こんにちは・・・」と言う前に皆さんの方からニッコリ微笑まれて「こんにちは」と挨拶されてしまうのです。今までに知らない街に入ってこのような接し方をされた経験がありません。どう見ても暮らしぶりが厳しいことは瞬時に分かるのですが、心根は全く逆で心中豊かな方達であることがすぐに理解できます。幾人かの方々に許可をいただき、建物の写真を撮らせていただき、また昔のことなどいろいろお話しを伺うことも出来ました。例の少年やお母さんのこともお訪ねしたのですが、なにしろ45年も昔のこと、こちらの記憶もかなり危うくなってしまっていて、はっきりとしたことは分からず手掛かりを得ることもできなかったのですが、わたしはそれでも充分に満足がいきましたし、むしろあの幼き日のむず痒い思い出は霧が晴れない方がいいのかもという心境になったりしたのでありました。以下の写真、●マークの付いたものが「マーシャルプレス」での写真です●マークはリケノン28mm/2.8を「ペンタックス・スーパーA」に装着して撮ったものです●マークは「ペンタックスPC35AF」で撮ったものです ●あの日、少年のあとについて辿った土手下の道ですいまでも、おなじ道の幅、おなじ草の匂い・・・●かなり背の高くなった夏草が無造作に繁茂する中を掻き分けていくと・・・うん?・・・ここだったかな???●岸辺側から・・・素人の手作りでしょうか、バラックがびっしり建て込んでありました●このような家並み(?)が続きます●土手側に回って、集落の入り口付近昭和39年(1964)東京オリンピックの年にここは電気がひかれたそうです私が初めて来た当時はランプを灯していましたよ●●●家々で取り囲むようにして集落の中心あたりに猫の額ほどの耕作地がありますそこでは、朝鮮の食卓には必需品のエゴマやトウガラシが・・・●立ち退きのことなど、お話を伺いましたが、「やはり住み慣れたところを離れるのはね」と寂しそう・・・●かつてはこの集落の中に焼肉店までもがあったと教えて頂きました●集落の下流側にはなんと3棟の集合住宅まで出来ていました●中心に通路があり部屋は左右に分かれて付いています一部屋の広さは6畳一間ほど・・・●共同の水道場、水道は40年ほど前に引かれたと聞きました水道が来たことで、急速に人口が増えたとも・・・小さなバラック仕立ての教会があり牧師さんもいらっしゃいますきょうは日曜日、住民の方がミサに集まります(この写真のみ二眼レフの”マイクロフレックス”にて)●再開発の足並みは200m先まで近づいていますこの集落も年内中には消えて、2年後には奥に見えるようなマンション群に変貌します戦後を語る昭和の遺構がそこに住む人と共に消滅してゆきます今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#Marshal Press

2023.10.28

コメント(0)

-

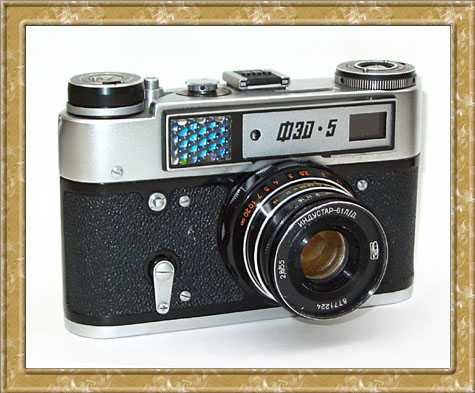

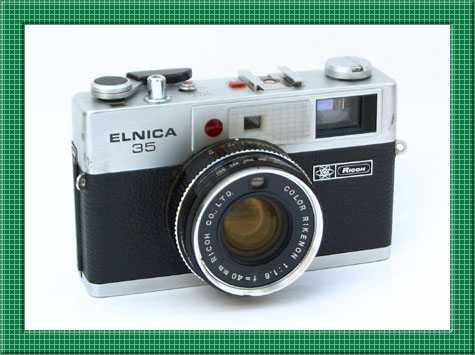

160=富岡レンズの兄弟機「Ricoh 519 De Luxe」も来た

先週の「Ricoh 500(Jet)」に続いて、その上位機種である兄貴分の「519デラックス」までゲット出来たので、早速使ってみました。500とは兄弟機なので操作系や操作感もほぼ一緒な感じがしましたが、やや重量が増しているせいか、コチラの方が何となく重厚感が有りましたが、上級機を操作しているという私の高揚感でそう感じたのかも知れません。Ricoh 519の作例です今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#ricoh519#tomiokalenz

2023.10.23

コメント(8)

-

159=名玉の富岡製レンズを奢られた「Ricoh 500(Jet)」が来た

数年前にコンタックスをまんまコピーしたようなスタイルの「Yashica 35」であまりの解像力に驚愕し、そこに使われているレンズが「富岡光学製」だと知って以来、同社のレンズを使用したカメラを探していたのですが、”待てば海路の日和あり”で今回、私の手元にやって来てくれたのが、この「RICOH 500(日本国内ではリコー・ジェットで発売)」です。 この「Ricoh 500」は3群5枚の"RICOMAT 45/2.8"という銘がレンズリングに刻まれていますが、レンズのメーカーは富岡光学です。このカメラは、金属加工がとても素晴らしく、鏡胴の操作感や巻き上げのトリガーレバー、巻き戻しノブのメッキなどどれを採っても惚れ惚れするような作りのカメラです。1955年製の「Ricolet II」が私の初カメラでしたが、それから4年後の1959年に出たこの「リコー500」の品質は月と太陽ほどの差があります。 このレンズの描写は、あっさりと突き放すような少しマゾヒスティックな捉え方をします。前述の「Yashica 35」とは湿度に差があるようで、コチラの方が乾いた感じで写りましたが、解像という点では全く申し分のない写真を作ってくれました。Ricoh 500(Jet)を使ってみました今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#ricoh500#tomiokalenz

2023.10.14

コメント(0)

-

158=「ADOX CHM 125 PRO」というフィルムを使ってみました

写真というものはフランスで発明されドイツや英国で洗練されて、その後この国に入ってきたものですから、れっきとした外来モノですね。で、この技術を誰が日本語に置き換えたものか分かりませんが、”写真術”すなわち「真(まこと)」を「写」すと解釈してしまった。写真というものは、皆様もよくご存知のようにとても嘘つきです。光の扱い方や画角の切り取り方一つでいくらでもイメージをコントロールすることが可能ですよね。ですから、「写真」という言い方には多分に胡散臭さが付き纏いますし、正しい言い方ではないように思うのですよ。 一方、英語では”PHOTOGRAPH”といいますね、PHOTO:「光」のGRAPH:「画」となります。ヒカリを用いて描く絵という感覚です。この言い方、すなわち「光画」は日本でも明治・大正時代から戦後まもなくまでは使われていたのですが、いつの間にか消えて「写真」という言い方一辺倒になってしまいました。 我々日本人と欧米人では写真に対する思いがどうも少しずれているような気がしているのですが、それはこの「言い方」の差にも現れているように、我々は形や線にこだわって写真を理解している感じがします。すなわちピィーンとエッジの利いたシャープな絵面でその上、いわゆる適正露出で撮ったものを良しとするような・・・。逆に欧米の人は細かなディテールや尖鋭度よりも、その時、その場の光の印象とでも言いましょうか、全体的な面を主体とする光の階調や雰囲気に重きを置いているよう感じがしているのですよ。これはどちらが良いとか悪いとかではなく、写真をどう見るか、あるいはどう扱うかという考え方の違いなので、そのことが各国メーカーの機材や感材の開発・発達に差異を生じているように思うのです。 さて、今回はまたドイツ・アドックス社の「CHM125 PRO」というフィルムを入手しましたのでご覧頂きます。 これは以前ご紹介した「CHS 50 ART」というフィルムと同シリーズのもので、いわゆる ISO125という標準感度のフィルムです。さすがに「50 ART」のような超微細な粒子感を見ることは出来ませんが、メリハリの利いたコントラストと適度なピント感で安心して常用できるフィルムという感じがします。そしてかなり暗くて光が落ち込むところでも、絵としてそこそこに解像してしまいますので、記録目的としては最適かもしれません。また自家現像をする方にとっては、このフィルムもほとんどカーリングをしませんので、その面でも取扱いの楽なフィルムといえます。今回の現像方法はメーカー指示の通り、真水前浴1分の後、D-76で摂氏20度7分で実施しました。上がったネガのベースは淡グレーでほとんど透明といってもよいほどです。また、今回の撮影に使用したカメラは”キャノネットGIII”を用いました。ADOX CHM125 PROで撮ってみました今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#adox chm125pro

2023.10.07

コメント(2)

-

157=オモカメ「FOCUS 2000」でも三社祭をスナップる!

前回の「オリンパス・IZM300」での三社祭スナップに続き、オモカメの『FOCUS 2000』でも気軽にパチパチ撮ってみました。単玉レンズの面白さを気軽に楽しめる良いカメラでした。ホーカス2000で三社スナップ 今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#FOCUS2000

2023.09.30

コメント(0)

-

156=「オリンパス・イズム300」で三社祭りをスナップ

「オリンパスIZM300」って、すべてがフルオートのブリッジカメラですがズーム(35-110mm)の全域で写り方が変わっちゃうこともなく素晴らしい先鋭度と階調豊富な写真が撮れました。レリーズ時もAF、シャッター、巻き上げもすこぶるスムーズで快適にサクサク撮影が進みました。これは私の常用カメラの仲間入りに決まりです。オリンパス・イズム300を使ってみました今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#olympusizm300

2023.09.23

コメント(0)

-

155=「ADOX CHS50 ART」というフィルムの印象(Yashica electro GX)

フジフィルムもコダックも感材供給からドンドン抜け出している昨今の現状は悲しくなるばかりですね。 しかし、こうなってくると大手2社の製品だっていつ消えても不思議ではない状態は一緒なわけで、これは銀塩写真ファンとしては戦々恐々としてしまいます。もう、フィルムを使うカメラは使えなくなってしまう時が刻々と近づいていることは確実となったようです。わが日本の場合には、コニパンが消えてネオパンも消え、T-maxが終わってしまうと、それでもう我々の息の根が止まってしまいますが、欧米には非常に小さな規模ながら、実に趣味的とも言える良質な感材を提供しているメーカーが幾つかあるのです。今回は、そのようなメーカーから独逸に本拠地を置くADOX社の「CHS50 ART」という低感度フィルム(ISO50)を入手できましたので、早速試写をしてみました。 このフィルム、ご覧のようにパッケージも1色印刷の簡素なもの、パトローネの方もやはり1色で印刷された紙シールで、いかにも一本一本手で貼りました的の手造り感満載の体裁です。もちろん、DXコードなどというメードインジャパン的なものは何処にも見あたりません。(笑) このADOX社のフィルムにはこの他に、ISO125と400の高感度のものも用意されていますが、これらも機会を見てご紹介いたします。また、この撮影結果をweb上でお見せしても実力のすべてがお判り頂けないことをご承知の上でご覧くださいね。 今回の撮影条件:カメラには低感度で速度が1段落ちますので、大口径のヤシカ・エレクトロGXを使用しました。現像はD-76、液温20度で7分、ADOX社で前浴を推奨していますので、そのまま実行いたしました。乾燥後のフィルムはカーリングがまったく無く、とても取扱いの楽なものでした。また、フィルムベースは極々薄いグレーで無色透明といってもいいような感じのものです。では以下の試写をご覧ください。1. 比較してご覧頂くために、絞り開度の大きい順に並べます、これはf.2です2. こちらはf.4です3. こちらもf.4で撮りました4. こちらもf.4で撮りました5. これは1段絞ってf5.6で撮ってます6. どんどん絞っていきますf.8です7. これもf.8の作例です8. ラストはf.11まで絞ってみましたいかがでしたでしょうか、若い頃によく使った「ネオパンF」にピントの立ち方や粒状性などとてもよく似た印象ですが、暗部の持ち堪え方はこちらの方が再現性が良いような感じがしました。こんなフィルムが身近にあったら、みなさまならお使いになりますかね?今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#adoxchs50art#yashicaelectro35gx

2023.09.16

コメント(0)

-

154=Canon EOS55+Sunpak PZ5000AFで阿波踊り撮りまくり

キヤノンのミドルクラスAF一眼「EOS55」に28〜80mmの標準ズームをセットし、サンパックの大光量フラッシュ「PZ5000AF」を頭に乗せて各地の阿波踊りを撮りまくってみました。 今週も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#canoneos55#eos55#sunpak#pz5000af

2023.09.09

コメント(0)

-

153=SEMFLEX(レア!おフランスの二眼レフを使ってみた)

この”セムフレックス”は、1954年に製作されたと思われるフランス製の二眼レフカメラです。このカメラの特長は、絞りを開けたときと絞り込んだときではまるで二重人格的な異なる絵を造ります。開けたときの甘さはまさにフレンチの味で、トコトンとろけます。反対に絞ったときは、キリキリキリとエッジが立ち上がってきて「えっ、これがフランスのカメラなの?」と、思わず首を傾げたくなるほど神経質なピントを演出してくれます。まるで2台のカメラをコントロールしているようで、とても面白い写真を撮ることが出来ます。f3.5f5.6f5.6f.8f.8f.11f.11今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#semflex

2023.09.02

コメント(0)

-

152= Moscow・Zenobia・Semilyra 蛇腹3兄妹を試写してみた

手前からセミライラ、左はゼノビアR、後ろがモスコー4型 今回は、スプリングカメラ3兄妹の試写を一気にやってみました。その結果、先入観を持って物に対してはいけないと云うことを、今回はイヤというほど思い知りました。 モスコーは写りがいいと評判のカメラだったのでいつかは使ってみたいと思っていました。ゼノビアRは、名機「ワルタクッス」の発展型ですので、これも期待できます。問題は最後に残った長女(昭和11年生)の「セミライラ」です。このカメラに関しては以前にも何かのカメラの紹介で取り上げましたが、故佐貫亦男先生が著した「ドイツカメラの本」の中で「セミライラの屈辱」という稿を寄せておられて、このカメラのことを完膚無きまで徹底的に叩きのめしているのです。この稿に関しては皆さんもよくご存じのことと思います。私としてはいくらドイツカメラを礼賛する内容の本とはいえ、国産カメラの味方ですので、同じ日本人としてここまで悪口を叩かなくてもと思ったほどでした。しかし元々技術屋の佐貫先生にしてみれば、形だけを恥ずかしげもなくそっくりセミイコンタを真似て中身の工作や部材に関しては足元にも及ばない稚拙な物をこしらえたことに腹を立てたんでしょうね。あまりにひどく酷評したこの記事を読んで以来、実物を見たこともないのに「そんなに劣悪なカメラだったのかぁ」という先入観がしっかり根付いてしまったわけです。 そんな訳で、このカメラとご対面したときは「うぅーむ、これが例のセミライラかぁ、どれどれ」としげしげ眺め回してしまいました。 手元にきた「セミライラ」は、75mm/F.35のフジコーレンズとフジコーシャッターの組み合わされたII型のようです。シャッター周りと絞り羽の動きがやや渋かったので少し手を入れましたら快調になりました。やはりカメラというものは手入れ次第でいくらでも寿命を延ばすことが出来るんですね。この辺が機械式カメラの良いところ、電気カメラではこうはいきません。電気を通わすことで動くパーツが逝ってしまったらそれでお終いです。さてこのカメラ、メッキや塗装の質は格段に違いますが、それにしても見れば見るほどセミイコンタにそっくりですね、隅から隅まで実によく似せています。これじゃぁ件の先生も腹を立てる訳だ。 とりあえず、カメラの精度とクセが判らないので、表に出て速度を変え、絞りを変えて1本撮ってみました。早速現像してみると調子のいいネガが上がっています。更にルーペを当てて見るとネガなのでハッキリは判りませんが、かなりしっかり撮れている様子。なにしろ劣悪な写りという先入観が頭にこびり付いていますからまだ半信半疑です。更にスキャナーで反転して拡大してみると予想とは全然違って凄くよく写っています。 「うぅ~む、これはどうゆう事?」佐貫先生のように上等なカメラばかりを渡り歩いてきた高尚な写真眼を持った方には鼻にも掛からない写りなのでしょうが私のレベルでは上等の描写です。いくら尊敬している先生とはいえ、人の話を丸飲みにして信じてしまうのは危険だと改めて思いました。何でも自分で経験して見ることが大切ですね。 ということでこの長女、私は勝手に「上等」と判断いたしましたので作例には謹んで男らしい黒一色の世界同じ年生まれの「昭和11年製D-51蒸気機関車様」にモデルになってもらい車両をグルッと一周して撮ったものを選びました。セミライラの試写です 次の作例は、次女「ゼノビアR(昭和27年生)」です。今はもう無くなってしまった”第一光学”という光学メーカーが作った単独距離計を備えた実に美しい仕上げのカメラで、3姉妹の中では一番の美人です。軍艦部のプレスなど角の成形が見事なほどに綺麗で梨地のメッキも非常に高級感があり惚れ惚れするような仕上げです。二眼レフのゼノビアフレックス同様、搭載されている切れの良いレンズ「ネオへスパー」の写りに痺れているファンは内外を問わず今だに大勢いますね。ファインダーは距離計併用の一眼式ですが、測った値をレンズの距離リングに移す作業が必要で、連動距離計に慣れてしまっているのでついこの移す作業を忘れちゃうんです。ファインダーを覗き二重像を合わせると、これでOKとばかり安心してシャッターを押しちゃうんですよ。おかげで最初の1本目はピンボケ写真のオンパレード。頭では理解しているのですが手指がなかなか着いてきてくれない、困ったもんです。Zenobia Rの試写です ラストは、三女モスコー(昭和29年生)です。さすがに物量豊富なソ連がツァイスをコピーしたカメラだけに「モスコー」は素晴らしい解像です。実際は独ソ戦でのドイツの敗戦でソ連軍がドイツに侵攻し、ドレスデンにあったツァイスの設備を技術者ごと接収し、モスクワ近郊のクラスノゴルツクで造ったものですから1型に関しては「スーパーイコンタ」そのものです。それにしてもそのカメラによりに寄って「モスコー」と名付けてしまうんですから、旧ソ連共産党の厚顔さも相当なものです。スプリングカメラといえば目測が常識のような世界、それも殆どがfeet表示でメートル尺度が脳に埋め込まれている私などは混乱の極みに至ります。このカメラのように連動距離計があると、確実に心配の種が一つ減りますね。目測ですと現像後でないと設定した距離の良否は確認出来ませんから、それまでずぅ~と心配を引きずっているわけです。「ピントはもう全て私に任せて、あなたは露出の事だけ考えていてね。」という、実に優しい女性(カメラ)です。フィルムサイズも6×9判ですので悠々たる大情報量で大伸ばしも難なく出来るし、じっくり被写体と向き合うような作品撮りにはぜひ欲しいカメラです。因みにモスコーは終戦後の1946年から1型が生産されはじめ、1958年の5型まで12年間継続されますが、この三女は4型でした。Moskva IVの試写です 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#semilyra #zenobiaR #moskvaIV

2023.08.26

コメント(0)

-

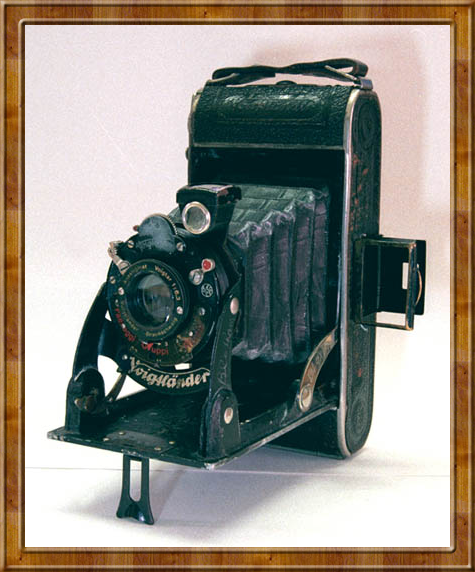

151=フォクトレンダー・ペルケオII(スズメが捕れない)

孫の誕生日が近づいたのでオモチャの一つでもと思い、先日数十年ぶりにオモチャ屋さんに足を運んでみました。この歳になってもオモチャ屋さんって、何だかワクワクしちゃう楽しいところですでよねぇ。まず商品の全ての色が彩度が高くお賑やか、間違ってもダークで渋い色調のものなど一つもありませんものね。赤や黄や緑の派手派手しい色の洪水です。このような子供が好む色というのは実に幸福感を感じさせてくれます。大人でもワクワクすることが出来るのはこの幸福感を伴う色使いにあったのかも知れません。しかし、商品を物色していくと今のオモチャって、まぁ~何と電気仕掛けというか電子仕掛けのオモチャが多いこと、多いこと!動く部所はモーターで、音が出るものはIC音で、おまけに表示はLCDでという具合。ロボットや自動車ならいざ知らず、お人形さんやぬいぐるみにまで電気仕掛けが施されています。 あれれぇ~、これは困りましたよォ~。勝手に動いたり、しゃべったりされちゃうものばかりなんです。これらを与えられた子供達はどうやって遊べばよいのでしょう・・・。手で押さなければ動かない電車だから、畳のヘリを線路に見立てて押しながら遊ぶ、もうボクちゃんは電車の運転手になりきっています。何も言わないお人形さんだから、一人二役でいろんな会話をしながら遊べる。大概そんな時のオンナの子は、自分がお母さんになりきっていて、いつも母親から云われているようなことを子供に見立てたお人形さんとしゃべっていたりしていますネ。「リエちゃん、またニンジン残ちてるぅ~、食べなきゃダメでちょ!」な~んてね。 子供達の遊び方って想像力を膨らませて面白くなって行くんですね。それを勝手に動いたりしゃべったりされちゃぁ、どうやって想像力を働かせりゃいいのでしょうか。こんなオモチャで遊べたって、幼児には無理でしょ、与えた次の日には面白さも失せて見向きもしなくなります。さぁ、どうしよう、実に困っちゃいました。 またまた、お古い話で恐縮ですが自分たちが子供の頃は遊び道具を造って遊んでいましたネ。もちろんオモチャ屋さんもありましたが、そう簡単に買ってもらえるものではなく、買って貰ったオモチャは50年近く経った今でもハッキリ思い出せるほど数も少なかったし、それだけに印象深いものでした。 また、自分で造った方のオモチャも色々ありましたネェ~、使い終わった木綿の糸巻きにギザギザを彫り込んで輪ゴムと割り箸を使った「走るタンク」とかね。どっからどう見てもタンクとはほど遠い形なんですがアタマの中ではこれでちゃんとしたタンクなんです。わたくし、かれこれ10台くらいは保有していました。 アウトドア関係では木の二股を利用して作ったパチンコ、竹馬、紙飛行機、空き缶に穴を開けて麻ひもを通してパカパカ乗るヤツ、アレ何と言ったかなぁ~、そもそも名前なんか有ったけなぁ~・・・。それとぉ~、ザルと割り箸と木綿糸と生米で作ったスズメ捕り。これは雀が飼いたくて随分やりましたが一羽も捕れた試しがありませんでしたネ。ギリギリ・スレスレいいところまで行くんですがどうしても逃げられちゃう。この方法で「オラはスズメ捕まえたことあんゾォ~」という方がおられましたら、そのコツなどを今でも聞いてみたい気がしますネ。まぁ、しかしどれもこれも動力は人力に頼ったものばかりですな、呈がよくてゴム動力かバネ仕掛け。仕組みもシンプルですから故障知らず、消耗しきるまで遊べました。 話しがトンでもなく有らぬ方へドンドン行ってしまいそうなので、本題に戻りましょう、今回はドイツのスプリングカメラ「ペルケオII」です。何たってフォクトレンダーです!カラースコパーです!シンクロコンパーです!当然、電気など一切使っていないんです!それでも最上等です!どーだザマ見ろ!です。 スプリングカメラ好きには何と言っても”イコンタ”と並ぶ憧れの1台、一度は手にしたい、使ってみたいと憧れる写真機ではないでしょうか。このカメラには自動で動く箇所が幾つか有るのですが、当然電気のお世話などにはなっていない、バネやゼンマイや歯車を巧妙に配置して実に合理的かつスムースに動くように作ってあります。 またそれらを構成している部品がトコトンお金が掛けてある、実際にこうして手にしてみるとドイツカメラの人気がなぜ未だに高いのかが解りますね。製造後、何十年と経ってもスムースに動くと言うところがやっぱり凄い!この辺が惜しいかな国産カメラには太刀打ちが出来ないところなんです。国産カメラを愛して止まない私としては、こうしてドイツ精密工業製品を突き付けられる度に挫折しそうになる精神を奮い立たせるのに結構エネルギーを使ちゃうんです。 このカメラの詳細については出版物やweb上でも多くの情報が得られますので、ここでは重複になりますから避けることにしちゃいます。それよりも私の下手な作例でもお解りいただけると思いますが、実にエレガントで穏やかな絵を作ってくれるレンズではございませんか。穏やかと言っても決して眠たいわけではなく、ピント面の芯はパキッとしています。そうしてアウトフォーカスに向かってなだらかなグラデーションを持ってトロけていくボケが何と味わい深いこと。以前に「ベッサ」でご紹介した「フォクター」よりはズゥ~ッと重厚な階調を持っていますね、したがって画面に独特の格調が漂います。出来ることなら、最上の衣装を纏ったご婦人像を撮ってみたくなるレンズです。きっと素晴らしいポートレイトになるんだろうなぁ~・・・。あまりに階調が綺麗なので今回の試写は取って置きの「Neopan F」をまたまた使いました。 名前こそペルケオ(1700年代に実在した発明好きの小人)ですが、今となってはスプリングカメラの巨星といえる写真機ですね。うぅ~ん、マイッタ、マイッタ!ペルケオIIを使ってみました今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#Foiktlander#Perkeo II#フォクトレンダー・ペルケオ

2023.08.19

コメント(0)

-

150=1947年製の岡田光学・Waltaxワルタックス

またまた、蛇腹カメラの登場で恐縮です。今回は日本中にまだ戦後の混乱がまだ続いている最中の昭和22年に発売された岡田光学の「Waltaxワルタックス」です。このカメラのルーツは、昭和11年に同社が製造した「ベビーワルツ」まで遡ることが出来ます。ベビーワルツは独・ビッケンバッハ社の「ニケッテ」をそっくりコピーしたベスト判フィルムを使うカメラでした。その後、セミイコンタのヒットに刺激された国内各メーカーが競ってセミ判のカメラを出す中、岡田光学もセミ判の開発に着手したようです。それが昭和15年に出した「ワルタックス1型」で、今回取り上げたカメラとほぼ同様のスペックを持つカメラでしたが、ファインダーは立ち起こし式の透視ファインダーでした。しかし、すぐに太平洋戦争が始まってしまい、1年ほどで製造が中止されてしまいます。ということで、このカメラが物資もまだろくに揃わない昭和22年に製造が開始できた訳は、戦前にしっかりした下地があったんですね。 このカメラの1型との違いは、ファインダーが折りたたみ式のものから筒型の透視式になり軍艦部がスッキリしています。またシャッターもリモート式になり軍艦部右側にレリーズボタンを配置しています。アクセサリーシューも付いていて、これはFP接点を装備したためのものでしょう。 「Bio-Korex」と刻印された70mm f3.5のトリプレットレンズには、単層ながらコーティングが施されていますが製造後70年以上を経て、これはどれほどの効果が期待できるものでしょうか・・・。 岡田光学とこのカメラはその後4年ほどで幕を閉じてしまいますが、昭和26年に第一光学が「ゼノビア」という名称で後を引き継ぐことになりました。 余談ですが昭和の初めから戦後の一時期にかけて、ドイツをはじめ多くの国でこの形式のカメラが作られましたが、名称の頭に「ベビー」「セミ」「シックス」とつくものが多くあります。大体は「ベビー」が3×4センチのベスト版、「セミ」と付くと6×4.5センチのブローニー判、「シックス」は文字通り6×6センチのブローニー判を意味しているようです。ワルタックスを使ってみました今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#waltax#okako

2023.08.12

コメント(0)

-

149=Minolta Semi P(ミノルタ最後のセミ判カメラ)

ミノルタのカメラは1933年(昭和8年)、大阪のモルタ合資会社が作った「セミミノルタ1型」というスプリングカメラからその起源が始まります。モルタ合資会社は戦後すぐに「千代田光学精工」と改名しますが、商品名の「ミノルタ」はそのまま継続されました。また最初からちょっと横道に逸れてしまいますが、皆さん「ミノルタ」という名前、どうして着いたかご存じですか? その後、「ミノルタ」は社名にまでなっていますが、起源はカメラの商品名として名付けられたものなのです。後のエントリー一眼レフの”ミノルタ・スィート”の「スィート」のあたる部分ですね。社史によると”稔るほど頭を垂れる稲穂かな"の句の通り製品作りに謙虚でありたい、故に「稔る田・ミノルタ」。末尾の田は当時の創業社長・田嶋一雄氏の田を入れた、あるいはツァイス・イコンのカメラが「イコンタ」だったので末尾にタを入れてカメラらしいニュアンスにしたとも言われたりしています。いずれにしてもこの会社はその後、独創的なアイデアで戦前戦後を通して名品と呼ばれる素晴らしいカメラを造りだしていくのです。日本に於ける二眼レフの誕生についても昭和12年にこのモルタが作った「ミノルタフレックス」が第1号で、ローライを手本にしたとはいえ、各所に独自のアイデアが生かされた素晴らしいカメラに仕上がっているそうです。(私の手元には実機がないので詳細がわかりませんです) 今回のテーマ「ミノルタセミP」は「セミミノルタ3C型」(昭和23年発売)の後継機で1952年(昭和27年)に製造が開始されたミノルタ史上最後のスプリングカメラとなってしまった、これまた名機です。母体となったセミミノルタ3Cは凝りに凝った仕掛けを持つ高級カメラだったのですが、この頃から始まったコスト競争に勝ち残るためか非常にシンプルな装備のカメラに逆戻りしてしまっています。今となってはそれが功を奏してトラブルの少ない長きに亘って使える信頼性の高いカメラとなっていることは歴史の皮肉かもしれませんね。 千代田光学はこのセミ判スプリングカメラや二眼レフのミノルタフレックスに改良に改良を加え作り続けながらも戦後の早い時期から将来の主力カメラはライカ版カメラになるとの予測をしていたようで、1948年に出したライカコピーの「ミノルタ35」の発売以降、開発の主力はもっぱら35ミリカメラで、当時ローライを越えたと云われた「オートコード」でさえ、1957年に二眼レフの集大成「オートコードRA」を最後に中判カメラから手を引いてしまいその後に至っています。今になってみるとこの判断が正しかったことは60年代以降のカメラ史が証明していますね。 1962年には「千代田光学精工」から「ミノルタカメラ」に再度社名変更し、35ミリ判カメラでは、カメラ史に残る名機の数々を生み出してきたことは周知のとおりです。2003年からは、会社の存続をかけ日本最古の光学メーカー「コニカ」と手を組んで再出発を期すようですが、今後はどうなっていくのでしょうか。 さて、この「ミノルタセミP」ですが、同時代の多くのカメラが鉄板をプレスしたボディ本体を有する中、何とフルダイキャストで形成されたボディ本体で実にがっしりとした剛性を持っています。このダイキャストがまた凄く肉薄で見事な金属加工を見せています。そのせいで全体の重量も著しく軽く、セミ判ゆえの小ささでレンズを畳むとジャケットのポケットにラクラク入れて持ち歩けます。 また、タスキ構造の精度が実に良く、丈夫なボディと相まってレンズをセットしたときのガッシリ感はイコンタ以上のものがありますね。日本人のモノ造りってこの辺が実に巧いですね。お手本をしっかり見据えながらいつしか手本以上のモノを造り上げてしまう。このことは今後のアジアでも起こりうるでしょうか、東南アジア諸国や中国が競って日本の技術導入を図っていますが、いつかは立場が逆転するのでしょうかね。 シャッターも戦後の製品なので勿論リモート式ですが、これがまたすこぶる調子がいい。スプリングカメラをリモートシャッターにする場合、どうしても前蓋を利用してリンケージせざるを得ないのですが、これが難題で結構ギクシャクの元になります。しかし、このカメラに関しては各リンクのガタや遊びが全く無くてタッチも軽やかで普通のカメラと同様に扱えます。 一見、大した技術ではないように思えますが数多くのスプリングカメラと付き合ってみると、これほど綺麗で信頼できるシャッターフィールを持つカメラは他に知りません。それこそ、イコンタやペルケオにも勝っているのではないかと思います。ファインダーの右横にはアクセサリーシューが備えられていて発光器も取り付けられるのですが、シンクロターミナルがドイツ式のために残念ながら現在のストロボをシンクロさせることは出来ません。当時の主目的としては発光器などよりも単独距離計などを取り付けるのに利用したものと思います。 レンズはコーティングが施された3群3枚のプロマーS II・若干広角気味の75mm/3.5が付いています。シャッターはコーナン・フリッカーでバルブを含め0.5秒から1/200までの8速です。後の”αスウィート”に通じるロッコール伝統の芯のしっかりした豊穣な描写が出来たでしょうか、作例をご覧ください。Minolta Semi Pの作例です今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#minolta#minoltasemip#semip

2023.08.05

コメント(0)

-

148=PENTAX Super A(一眼レフの完成形か?)

我らアマチュアにとってジャストスペックな一眼レフとは、どんなものだろうか。言い替えれば一眼レフとして"完成"された形のものというこもできる。それがペンタックスで言うなら、この「Super A」あたりではないかと思う。 プロのように連日使うわけではないので「LX」ほどの耐久性は必要ないであろう。露出モードはマニュアルは勿論、P/S/Aと全て使えるし、TTLオートストロボまで同調してくれる。また、シャッターも最長で15秒から最速1/2000秒までオートは勿論、マニュアルでも使うことが出来る。私の撮影スタイルからすると、これでもまだオーバースペックなのだが、まあアマチュアが使いこなすカメラとしては、この辺がベストなのではないだろうか。 AFに関しては論外で、露出のAEぐらいは妥協できるとしても、趣味の範囲でやっている以上、最低限撮りたいもののピントぐらいご自分で合わせなさいと言いたいですよね。実際、”EOS 55”を使うこともあるが、出来上がった絵はカメラが勝手に撮ってくれた写真という気がして全く面白みが無く、仕事で使う以外は出番は全くないのが現状です。本当は仕事でも常用している、SRT101やRICOH XR-7または、このSuper Aを用いたいのだが顧客と同行する場合、40年以上昔のMFカメラをひっぱり出したりすると非常に不安な顔をされるので持ち出さないことにしている。 一眼レフの完成形ということでは、人によってはTTL測光が搭載されたあたりのカメラや、はたまた開放測光が可能になった頃、と諸説言われ続けている問題でもあるが、カメラの電子化と言うところまで選択の範囲を視野に入れて考えれば、このカメラあたりが進化の頂点にあるカメラと思われるが、皆さんはどうお考えになるでしょうか。 レリーズボタンの外周ダイヤルは、モード選択用、シャッター速度はその左側に2個の小さなボタンを押して設定するが、これは使い勝手が悪くほめられた設計ではない。 この写真では、コシナの「55mm/f1.2 MC」を装着しているが、このレンズを付けてファインダーを覗くとさすがf1.2、飛び切り明るい景色が飛び込んでくる。従ってピント合わせも非常に楽で、常用標準レンズとしたいのだが大口径のせいかズッシリと重たいのが難。かなり昔に銀座の「ウツキカメラ」で新品を購入したが、1万円ちょっとだった。大口径の割には、ボケが少しザラ付くがそれ以外はちゃんと写るレンズで、価格を考慮すると大いに得した気分にさせてくれるいいレンズでした。Pentax Super Aの主な仕様発売年度・価格1983年 68,000円(ボディのみ)レンズマウント ペンタックスKAマウント シャッター電子制御式縦走りメタルフォーカルプレーン 15ー1/2000秒(オート、マニュアル共)、Xシンクロ1/125秒露出モードP, AV, TV, M, TTLオートストロボ, 外光オートストロボ測光方式TTL中央重点全面測光電源LR44またはSR44を2個使用大きさ・重さ幅131・高さ86.5・奥行き47.5mm 490g (ボディのみ)主な特徴ペンタックス初のマルチモード一眼レフPentax Super Aを使ってみましたCOSINA 55mm f1.2 MCもろ逆光のカットです。発色も押さえ気味で好きです。花のがくのアンダー部もそこそこ出してくれています。マルチコートの威力はこんな強い逆光でもちゃんと絵にしてくれます。RIKENON 200mm f4これも逆光で撮ってしまいました。どうも花と対峙すると私は光の裏側に回り込むクセがあるようです。このリケノンはコントラストもほどほどで、階調が豊かなのでこのような被写体にはとてもマッチします。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#pentaxsuperA

2023.07.29

コメント(0)

-

147=Kyocera 230AF(近代建築の文化遺産「竹橋パレスサイドビル」に行く)

前玉のカビと点ゴミをキレイにした「Kyocera 230AF」をぶら下げて皇居前の竹橋「パレスサイドビル」をブラ撮りしてきました。 旧帝国国会図書館や法務省本館、国鉄の煉瓦組高架軌道など明治・大正の逸物を見て歩いていますが、では近代・現代に優れたものはないのかというと、もちろんこれまた全国には山ほどありますね。そんな中から今日は皇居の真ん前・竹橋の「パレスサイドビル」へ行ってみました。 一見すると総ガラス張りでわりと新しい建物に見えちゃうのですが、実はコレ、1966年竣工ですのでもう築後57年も経って居るんです。このビルが建つ前はモダニズム建築の傑作といわれていたアメリカの雑誌「リーダーズダイジェスト」のステキな2階建て社屋が広々としたお庭の中に建っていました。「リーダーズダイジェスト」っていう雑誌を覚えていらっしゃいますか?このパレスサイドビルは日本初の全面ガラス張り高層建築ということもあるのですが、もう一つ、日本で初めての複合共同建築物でもあったそうで、竣工時は先のリーダーズダイジェスト社・毎日新聞本社それに東洋不動産の3社が共同して使っていたそうです。 建て替えに際して、リーダーズ社は「とにかくユニークなデザインのものを・・・」といい、毎日新聞社は「地下に超大型輪転機が24時間稼働するので頑丈なものを・・・」といい、そして東洋不動産社は「出来るだけコストを落としてくれっ!」って・・・・。こんな3社がすべて相反する勝手な要求を突きつけられた設計者はどれほど悩んだことだったか。しかし若き有能な設計者は見事にこの相反する難問をやっつけちゃうんですね。 このビルの両側にはこの白い巨大な円筒が2本立っていて、これがパレスサイドビルの印象を強めている一番の要素なんですが、コレじつは巨大なエレベータホールそのものなんです。ふつう、エレベーターって建物の中に設置するんですが、ここでは地下に巨大な印刷工場があるのでエレベーターボックスが入らず、悩んだ末のグッドアイデア、思い切ってエレベータボックス全体をそっくり建物の外に出しちゃった! この巨大な筒の中に入るとこんな感じ・・・。私の写真では伝わらないのが悔しいのですが、実物はものすごくSFチックで未来的!これが、50年以上昔の意匠とはとても思えないほどの空間なんです。 このビルの南側の面です。床の足下から天井の縁まで窓を作らずに全面素通しのガラスで貼ってしまうというのは、1966年当時としては画期的な出来事で、工法・材料共に数え切れないほどの難関を越えたであろことは容易に想像が出来ます。 しかし、そこから生ずる採光量も劇的で、とっても明るい室内空間が誕生することになります。当時はいまのように真空ガラスとか復層ガラスとかUVカットとかはまだありませんでしたから、本当にただの素通しガラス。夏になるとジリジリ焼け付く日差しもストレート! そこで、設計者が考えたのが建築足場その物のような「ルーバー」。これだとガラスの透明感を損なわずに直射日光の強さを和らげてくれそうです。 外観上から分かる更に面白い工夫がもう一つあります。ふつうビルなどの屋上を持つ建物では、降雨の際の雨水を縁まで導いて壁面内に導管を埋め、そこから排水しているんですが、このパレスサイドでは雨水の導管をわざと外に出して、それも階層ごとにわざわざ切断してあります。落ちてくる雨水は階ごとにある大きな漏斗で受け取って、また下の階の漏斗へと・・・・。 小雨の時はチョロチョロと、大雨が降っていれば滝のごとく雨水の落下過程が窓越しに見える・・・あぁ~、なんてステキなアイデアなんでしょ! これなら雨の日でも憂鬱にならないかもね。古いビルなどでは壁面内に通した雨樋が詰まったり割れたりと大きなトラブルの原因になるらしいのですが、ここではわざと部材やボルトを表に出すことでメンテのし易さと、部品交換の簡易さを両立させ、なおかつそれをデザイン上の特徴にしてもうという一石何鳥ものアイデア!このことで「100年以上使えるビル」を実際に実現しています。 さて内堀通りに沿って、上に並べた写真を撮りながら正面玄関へとやって来ます。けっこう長いですよこのビルは。角から数えて150m位は優にありますかね。10段ほど階段をトントントンと上がるとオートドアがタイミング良く開いて「よ~こそいらっしゃいませ」と言われているような感じ・・・。現在はバリアフリーが標準化されていて階段でアプローチする建物なんて望むべくもありませんが、建物に入って行く際の緊張を呼び起こす心理的効果はこの10段ほどの階段には確実に潜んでいますよね。 そして、入り口を入るとまず正面にこのブロンズ像が・・・! 昭和14年に世界一周親善飛行に成功した「ニッポン」の記念碑(?)です。この快挙の2年前に朝日新聞社が「神風」という飛行機でヨーロッパまで飛んで、日本中が沸き返ったそうで、それに刺激されたライバルの東京日日新聞(現在の毎日新聞)も、さらにでっかいことやろう燃えたんでしょうね。どこぞの会社みたいに創業者の胸像など置いていないところが、いかにも新聞社らしくて大いに気に入ってハナから好印象! で、すぐ横っちょにあるあのSFチックなエレベータホールへ向かって、まずは上から・・・屋上階へ行きましょう。なにしろ8台ものエレベータが上下していますので、相当に忙しい新聞社でもすぐに乗れる箱が来てくれます。「R」のボタンを押してしばし待ちましょ。ところで屋上階のことを何でエレベータの押しボタンには「R」と表示してあるんだろうか?世界中何処へ行っても「R」が常識なのかしら?!?・・・てなことを考えながら乗っているとじきに屋上に到着です。 あっ、空だ、空だ。もう360度、空!きんもちいいいぃぃ~~。僕らは地上を這い回っていると「空」の存在なんて忘れちゃってますからね、やっぱりいいよねぇ空は・・・・。 そして、ここ屋上にも世界一周を成し遂げた「ニッポン」の成功を期に空の安全を祈願するために創建された「毎日神社」というヤシロが片隅に奉られていました。毎日新聞社って、そうとう航空に思い入れが強い新聞社なんですね。 空ばかりじゃなくて下を覗き見ても格別の景色が広がってますよ。なにしろ真ん前は、江戸城・皇居がどっわぁ~っと広がっていますからね。 でもって、こんどは北側の方。南側の方はある意味「虚」の世界だとしたらコッチは「実」の世界。1つの建物が結界となって虚実相反する世界を眺められる唯一の場所がここなのかもしれませんよ。 あぁ~、それにしても郊外の公園に来たようなこの長閑さはなんなんでしょう・・・。現在、ここには約100社のテナントに6000人が働き、1日25000人の人が出入りしているそうです。エレベータからドッと吐き出され急ぎ足でビルを後にする人たちは、このビルの歴史やデザインのことなどまるで眼中には無いように見えます。それはこの建物が生き生きと生きている証拠のようでもあり、また1つの町を形成しているアカシでもあるのでしょうね。機会がありましたら、みなさまもぜひ一度立ち寄ってみて下さいませ。 今回の写真はすべて京セラの一眼「230AF」という写真機に純正の標準ズームレンズで撮ってました。まったく不人気で不憫な写真機ですが、付属で着いているこの標準ズームレンズはヤシカの匂いが濃厚な感じがして、かなりのお気に入りになっています。おでこのフラッシュユニットも取って付けたようでイカしてますでしょ、実際にはこのユニットは簡単に取り外しが可能です。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#kyocera230AF

2023.07.22

コメント(0)

-

146=オリンパス35SP(やっぱりキモチが悪いわ、距離計のズレを直す)

もう1年くらい経ってしまったでしょうか、まったく安定したシャープな写りでお気入りの「オリンパス35SP」なのであります。しかし、しかし、距離計の二重像が縦ズレするというファインダーに少し問題を抱えている個体でありまして・・・カメラを縦位置で構えると何処にピンが来ているのかとっても分かりにくいのです。↑これはやや後ピンになっちゃいましたこの際はやっぱりちゃんとしてあげなくちゃと思い直しファインダーの縦ズレを直すことにいたしました。まずは定石通りに巻き上げレバーと巻き戻しノブを取っ払います。ネジ方向は両方共に順ネジです。これでもうトップカバーは外せられます、ほかにネジは一つもありませんよ、簡単ですね。余談ですが、このトップカバーのことをよく「軍艦部」って言う人がいますがあれはヘンな言い方ですよねぇ、この形のどこが軍艦なのかしら?軍事関係用語はどうも性に合いません。こんな感じで外れます。ホットシューのリード線は邪魔っちゃぁ邪魔なのですが調整ネジをちょこちょこするだけなので、このように繋げたまま作業しましょう。しかし、この距離計部を覆っている無反射紙は取り剥がします。接着剤で軽く止めてありますから容易に剥がれます。上の写真、青い◯で示したネジは「横ズレ」用です。二重像の横がピッタリ合っている場合はコレを廻してはいけません。では、縦ズレ調整用はというと多くの場合、可動ミラー(上の写真の「横ズレ」という白文字の下にある)の下部に付いているのですが、このミラーにはどこを探してもそのネジが見あたりません???で、仕方なくweb情報を頼ろうと幾つかのコンテンツを見させてもらいました。すると、・・・オリンパスSPに関する距離計調整の記事はほとんどありません。たまに見つけても「このカメラは縦ズレ調整が出来ない」なんて「ホントかよ!」なことが書いてあるページもあったりして・・・・!さて、困りました、二重像の調整が出来ないなんてそんなことがあるわけありません。それじゃぁ組み立てる時にどうやってどんピシャに合わせて出来上がるのか・・・必ず調整できる装置は付いているはずです。そこで一晩アッチいじったりコッチを廻したりした結果、ようやく見つけました。ありました、ありました、コレです(↓)、このファインダーブロックの中間に縦に付いているレンズにへばりついています。このギザギザした小さなワッカが「縦ズレ調整用」の部品になっていました。この部品はどう見てもネジには見えなかったので怪しいとは思いつつも動かしてはみなかったのです。しかし、最後の最後になってもう弄くれるパーツはこれしかないと、壊してしまうのを覚悟で先細ペンチで廻したら微かに動いた!で、急いでズレの具合を比べてみるとさらにひどくなっている。ということは逆に廻せば正解となるわけで、これでうまく一致させることができました。おぉ~、やっぱりファインダーの中の二重像がピッタリ合っているとキモチがいいですね。それになにより撮影後の安心感が倍増します、みなさまがお持ちの古い写真機でもし、距離計にズレが生じていましたらほんの少しの面倒で解決しますのでぜひ、調整を試みて下さいませ。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#olympus35SP

2023.07.15

コメント(0)

-

145=SEMI LEOTAX(詳細不明、ご教授を!)

「LEOTAX」といえば、バルナックライカのコピーカメラがあまりにも有名ですが、これはセミイコンタのコピー版です。資料が無いので製作年代等の詳細が全く不明なのですが、ファインダー等の形式を見る限り1940年前半ではないかと推測出来ます。このカメラについての詳しい事をご存じの方がいましたら、ぜひメール等で教えて頂けないでしょうか。サイズもほぼイコンタ同様ですが、細かく見るといろいろ差異を発見できます。 例えば自動巻止めの機構が、イコンタとは天地逆に付いています。しかし、これはあまり良い設計ではないですね。3枚目の写真でもお解りになると思いますが、水平に置いたときに座りが悪いんです。この当時の国産スプリングカメラはおしなべて、トリプレットタイプのレンズを当たり前のように搭載していますが、修理のためにバラしてみるとこれはテッサータイプの4枚レンズで構成されていました。少し高級路線を狙ったものでしょうか・・・どんな写りをしたかは以下の作例をご覧下さい。LOTAXの銘が打ち込んであるケースに、自動巻止め機構のメカニズムが収納されています。今でもしっかり機能しています。自動巻止め装置を装備していますが、スタート確認用に赤窓もあるので万一故障しても正確な巻き上げが出来ます。SEMILEOTAXを使ってみました絞りはf.16、シャッターは1/50秒です絞りは開放、シャッターは1/25秒で切ってますこちらも絞りはf.11、シャッターは1/50秒です絞りはf.11、シャッターは1/25秒で切りましたさすがにテッサータイプの4枚玉、四隅はやや光量が落ちますが歪曲は全く感じませんね!今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#semileotax

2023.07.08

コメント(0)

-

144=MIHAMA SIX(輸出品取締法の産物?)

東京は荒川区の尾久という場所にあった三浜精工が制作した「MIHAMA Rhyme Six」が今回の題材です。三浜精工というからには、本拠地は静岡辺りなのではと思うのですが会社は東京・尾久にあったんですね。最近になってこのカメラの開発者である杉江吉三さんのお孫さんからご連絡を頂き、三浜精工の沿革が大分判りました。 この「ライムシックス」は昭和20年代後半のカメラだと思いますが、単独距離計が付いています。ミハマシックスには色々とバリエーションがあるのですが、これは最終型になったS型(連動距離計付き)の一つ前の型ではないかと思われます。初期の頃の2型などと比べると工作精度や塗装など飛躍的に向上した作りが成されています。何でかなぁと思ったのですが、えぇ〜と昭和何年のことだか忘れましたが、戦後日本は一生懸命カメラを作ってはアメリカに輸出していたんですね。一方で同じ敗戦国のドイツもアメリカに向けカメラを輸出していたんです。あちらは何といっても歴史はあるし実績もあるし、ジタバタしなくても売れて当然な訳です。しかし日本の方はそうはいきません、歴史は無いは実績も無いは、アイデアに至ってはもっと無いわでドイツ製品の猿真似ばかりしていたわけですから同じ土俵ではまったく勝負になりません。 こうなっては当然価格で勝負と言うことになるわけです。ドイツの人にしてみたらジャパニーズカメラは藪蚊のごとく邪魔な存在ですよね。しかしこれが躓きの元となるわけで、当時の技術力では価格を下げつつ品質を上げるという相反した芸当など出来はずもなく、当然のこと粗製濫造品のオンパレードです。アメリカからの反応もすぐに出て「Made in JapanのCameraは安かろう悪かろう」の声が定着しかけます。これでは将来の日本は立ち行かぬと当時の通産省が主体となって「輸出品取締法」を立ち上げ、輸出品の検査を実施し始めます。この検査基準は相当厳しかったらしく、この基準に製造技術が追いつかず終焉を迎えたメーカーも数多くあったらしいです。しかし、この法律のお陰で、そこそこ力のあるメーカーは品質が改善され、それに伴って日本製品の評判は向上していったわけです。 振り返って見ると当時の社会は官も民も知恵を絞り、体を動かし一生懸命に日本を立て直そうとしていたんです。やがて整理や淘汰を経て気が付けば1980年代には、質量共に世界一のカメラ生産国になってしまったのですから・・・。 私が20代の時に仕事での関係で知り合うことが出来た英国人に「君たちは世界一のモノに囲まれて生活出来ることが羨ましいよ」と皮肉とも本気とも取れるような表情で言われたことを思い出します。彼の言葉によると、その世界一のものとはカメラ・腕時計・オートバイだそうです。確かに当時はキヤノンFTを持ち、セイコーの時計を填め、ヤマハのバイクに乗っていたのですが、外国人から見るとどれもが世界一のレベルだったのでしょうか。こちらとしては全く意外なことで、お金もなく狭いアパートでヒィーヒィーしていた私(このことは未だに脱却できていませんが)には全く的外れな話だと思っていたのですが・・・。 さて、上記の検査基準のせいかどうか判りませんが、私の所にある初期型のミハマシックスは機構部が摩滅したり小さなスプリングがサビ折れたりして機能させることが出来ませんが、この「Rhyme Six」の方はシャッター音も軽快で実にしっかり生きております。蛇腹の方も折り曲げ部に1カ所小さなピンホールがあるのみで至って簡単な修復で済んおります。トップカバー左側にある距離計ダイヤル、対米輸出主体だったのでフィート表示です。しかし数字が小さすぎます、老眼が進行した身にはツライ、ツライ。(泣) 使ってみての感じですが、大きさと重さのバランスが絶妙で大変リズムのよい撮影が出来ます。シャッターのチャージストロークやレリーズボタンの位置も極々自然で、初めて手にした人でも違和感を感じないと思います。 このカメラには先にも述べたように単独距離計が載っています。背面左側にボディからわずかに出たダイヤルを廻して操作します。二重像合致式で見えも良くスムースで使い易いのですが、そのフォーカスダイヤルに刻印されているフィート表示の数字が小さいこと小さいこと!視力に自信がある人ならいざしらず、70を過ぎた私には厳し過ぎる小ささですね。描写に関しては、f.8位からどんどんシャープになってきてコントラストもしかっりしていると思います。立体感や距離感も私のレベルでは充分です。ただこれは私の調整不足に起因していることなのですが、レンズ本体をボードにセットするとき少し下にずれてしまったか平行がずれているのか、正像画面 で下の両端の解像が極端に悪くなっています。セミ版のマスクを被せてしまえば全く問題はないのですが・・・。 MIHAMA RYOM SIXを使ってみました今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#mihamasix

2023.07.01

コメント(0)

-

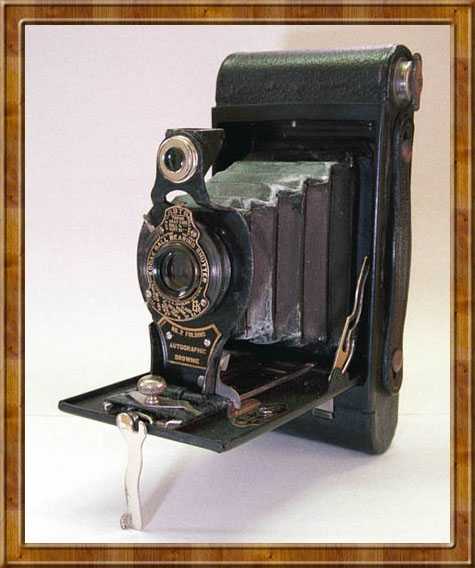

143=Kodak NO.2 FOLDING AUTOGRAPHIC BROWNIE(モボの必携品だったかも)

私の蛇腹カメラ初体験は、中国製距離計連動の”海鴎203”というカメラでその顛末はこのコンテンツの「140=大陸のカモメ(海鴎203)」に書き込んである通りですがその後、日本製の「Welmy Six」をいじってみて今度は、目測蛇腹カメラの面白さに目覚めてしまいました。両機ともブローニー判なのですが、何と言ってもレンズを収納して折りたたんだ状態の薄べったいコンパクトさはスプリングカメラの最大の特徴で、ジャケットのポケットなら容易に入れて持ち運ぶことが出来ますね。 これはものぐさな小生には、もってこいの利点で普段の外出でも気軽に持って出かけることが出来ます。これが同じブローニーでも、二眼レフとなるとちょっと気軽にというわけには行かなくなるでしょう。というわけで、近頃蛇腹式カメラが気になってしょうがないんですね。どうせこの沼に填るんであれば歴史的に辿った方が理解しやすいかもと、次に選んだカメラが今回の主役「Kodak NO.2 FOLDING AUTOGRAPHIC BROWNIE」という何とも長い名前のカメラなのであります。こんな名前はアメリカ人ならいざ知らず、日本人には一度や二度聞いたくらいでは覚えられません。 蛇腹カメラの歴史と言うことになると、それこそ乾板を通り越して湿板の時代までさかのぼってしまうわけで、それでは大事になってしまいますのでそこまでは遡れません。では何故このコダックのカメラに目が向いたかというと、「ブローニー」がキーワードだったのです。ブローニーフィルムだったら現在でもまだに手に入りますからね。 文献によると1918年、米国コダック社がこのカメラの開発に合わせて、120型ブローニーフィルムを最初に発売したとあります。そうなんです現在まで生き残ってきた120型ブローニーフィルム誕生のきっかけとなったカメラがこのアメリカ製「Kodak NO.2 FOLDING AUTOGRAPHIC BROWNIE」というカメラだった訳です。 戦前、 戦後そして現在まで、いろいろなフォーマットのカメラとフィルムが誕生しましたが、現在及び未来へと確実に残って行くであろうフォーマットは、ライカ判とブローニー判なのではないでしょうか。日々何気なく使っているブローニーフィルムではありますが、何と105年も昔のこのカメラが120フィルムを使う最初のカメラだったんですね。全てを収納すると、とても69フォーマットのカメラとは思えぬほど小さくペッタンコになってしまいます。このコンパクトさが蛇腹のいいところ、止められません! さて、このコダックのカメラは蛇腹式ではあるのですが、いわゆるスプリングカメラではありません。名称にもあるようにフォールディングカメラなのです。スプリングカメラのように小さなボタンを押すと前蓋が開いてレンズが飛び出して固定されるのではなく、前蓋を開けて置いてから2本のレールに沿ってしずしずとレンズ部を引っぱり出してセットするのです。この辺の所作はいかにも写真器という感じがしてワクワクします。 元々ロールフィルムの開発の狙いは、写真を職業とする人たちのためではなく、一般市民に写真機を普及させるために開発したんですね。なのでこのカメラを仔細に観察するとその辺の狙いが見えてきます。まずフィルムの装填ですが、カセット式の光学部分がそっくり外れますので、あっけないほど簡単に女性でも子供でも出来ようになっています。何一つコツや器用さなんていらないんです。これが100年も昔のカメラとは思えないほど合理的な設計がされています。「オイッ、そこの裏蓋外してゴチャゴチャやってるライツだかライカっていう奴、良く見習っておけっ!」と言いたくなるくらい上手な設計です。 フィルムの装填が終わると撮影にためのレンズを引き出してくるのですが、2本のレールに沿って最初のラッチで止まる位置があります、この位置に1.5ミリほどの米粒より小さな字で30メートルと指標が打ってあり、いわゆる近代のカメラでいうところの無限遠の位置になっているのです。更に2ミリほど先にラッチがあります。この位置にも指標があって2.5メートルと表示してあります。この位置が最短撮影距離なんですね。 というわけで、このカメラは最短と無限の2段切換ができるのです。スバラシイ!! それじゃ5メートルの場合はどっちにセットするの、なんてことは聞かないで下さいね、私にも解りません。要は家族の肖像を撮る場合は2.5m、景色を撮るときは30mでということなんでしょう。どうですファミリーカメラとしてはこれで十分ではありませんか。構造は、光学部分とフィルム室部分の二つのユニットからなっています。 今度はレンズの周囲を見てみましょう。レンズはシャッターを挟んで、前後に1枚ずつの2枚構成なんですが、このようなレンズ構成は何というのでしょうか。私の経験では、もっともシンプルなものです。レンズボードのてっぺんに機関車のライトのよう物がありますが、これファインダーなんです。上から覗いてみると、何か見えるのですが何だか小さすぎてよく分かりません。しかたがないので、虫眼鏡を通して見てみると確かに前方の景色が映っています。その窓が十文字の形になっていて、縦位置横位置に対応しています。ただ69のフレームにしては寸づまりの感がありますがね。レンズ周りのアップです。この小さなプレートの中にいろいろな情報が詰まっています。 レンズの周囲には、真鍮製のプレートがネジ止めされていてそこにまたまた小さな文字がいっぱいあります。上から見ていくと25.B.T.50とありますからコレはシャッター速度指標ということが解ります。更に見ると25の下にクリアーって書いてあります。晴れの時はココよ、と示しているんですね。 反対側の50に位置にはブリリアントと書かれています。こちらはそれよりもっと晴れということでしょうか、変ですね、快晴とでも訳すのでしょうか、済みません、英語は全く苦手なもので。そしてBとTのところには、グレイ(曇り)や暗所での秒数が表示されています。何と解りやすい! 下の方には、6.4から64までの数字があります。絞りの指標ですね。ココにも各数字の上に色々書いてあるんですよ。面白いので読んでみましょう。 まず、6.4の所には「ポートレイト」とあります。はは~ん、なるほど、肖像写真は絞りをいっぱい開けてバックをぼかして被写体を浮き上がらせろということなんですね。8の所には「アベレージビュー」とあります。中距離の被写体というこでしょうか、16では「ディスタントビュー」とあります。遠景ですね。更に32では「マリーン、海上の風景」、64では「クラウズ」、空を撮るときよと、まぁーなんと親切な説明ぶりでしょう。 してみると写真における速度と絞り関係は大昔から現在まで何一つとして変化していないんですね。(当たり前か)現代カメラの液晶によるピクトグラム絵文字よりよっぽど解りやすい!この辺が如何にも市民カメラを標榜したコダックらしい作りですね。 ところで名称にある「オートグラフィック」とは、何を以てオートなんでしょう、全て手動で決めなければならないのですが・・・ワッカラないなぁ~英語は! ということで、レンズ2枚、シャッター3速、絞り6.4から64、何だか心許ないファインダーを持つこのカメラで写真を撮ってみましょう。気分は、大正末期、モガ・モボになれるかも・・・。(嗚呼、また何と例えが古いこと・・・)Kodak No.2 Holding Autographic Brownieを使ってみました最初の一発目の試写です。蛇腹のピンホールは充分修復したつもりでしたが、まだ上部の方に幾つかあるようです。再度点検の結果、やはり数カ所のピンホールが見つかりました!2回目の挑戦です。湘南平塚の七夕祭りに連れていきました。まだ少し光漏れがあるのかなぁ・・・ファインダーはあって無きにごとしなので、どのカットもノーファインダー状態での撮影です。でも何とか写っているので安心しました。関東では夏の名物行事なので、カメラマンの数も異常なほどです。デジの一眼レフの砲列に混じって、このカメラで撮影している私を見た周りのカメラマン達は明らかに侮蔑の視線を送ってきます。1年前の私なら恥ずかしくてこのような場所では絶対手に出来なかったカメラですが今は全く平気なんですね。私の病はかなり進行してしまったようです。羞恥を司る脳の神経まで冒されているようです。このカメラが現役の頃には、カラーの感材などあるわけないのですが試しに使ってみました。結構自然な色再現にビックリ!フォーカスのセットは2.5m(それ以上は無理)ピンがかなり後ろに行ってしまいました。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#Kodak#Kodak NO.2 FOLDING AUTOGRAPHIC BROWNIE#Kodak BROWNIE#FOLDING AUTOGRAPHIC BROWNIE

2023.06.24

コメント(0)

-

142=Microflex(英国のモノ作りを味わう)

20代の頃は、一眼レフに安い方の標準レンズばかりを着けて写真を撮っていました。標準レンズって現在でもそうですが、アレなんで安いのと高いのの2本立てなのでしょうねェ?明るさにしてたった1段の差しかないのですが価格は倍以上違いますね。あの1段にそれほど高価になる意味がどれほどあるのでしょうか、うぅ~ん分からない、謎だ! 私が当時、安い方を使用していたのは、単にお金が無かったからであり本当なら明るい方を選びたかったのは山々です。しかし当時は、なんとなく明るい方のレンズはプロ用みたいな一線が暗黙のうちに形成されていたことも一因としてありましたネ、今でもそういう傾向があるのかナァ~・・・。「オメ~らみたいなドしろーとが、そんな高いレンズ着けて、使いきれんのかヨ?」的雰囲気がありましたよねぇ。しかし、よ~く考えてみればこれはまったく逆で、ドしろーとこそ明るいレンズを使うべきモノですよ。なぜならば露出が厳しくなった場面でも1段の余裕があれば、1/30秒でしか切れないところでも1/60秒でいけるじゃないですか、この辺のスローになってくると1段のアドバンテージは仕上がりに大きく影響しますからね。まぁ、簡単に言ってしまえばドしろーとさんは技術が未熟な分を機材で補ってもらいましょうということです。半面プロの方々やベテランさんは不十分な機材でも与えられた条件で一定レベル以上の仕事が容易にこなせてしまいますから、この標準レンズのことにしたって暗い方のレンズでしっかりした「作品」を生み出せてしまうわけですよね。 ところで、一眼レフの普及型標準レンズといえば大抵がf1.8。これは普段、私が慣れ親しんでいるレンズシャッター機や蛇腹写真機からすれば相当な明るさのレンズで、たまにミノルタSRT101などを持ち出すと2段も3段も速い速度が選べて歓喜しますね。今さらSRT101を使って歓喜するというのも甚だ時代錯誤ですが、普段から開放がf3.5とか2.8に首の根本まで浸っている身としてはそんなことで歓喜できるのです。皆さまだったら、きっとこの気持ちを理解してくださいますよね。 さて、レンズシャッターの35ミリカメラなどですとf2.8辺りのレンズを載せたものが多いのですが、二眼レフとなるともう1段暗くなってf3.5というのが標準的な通り相場、中には希にf2.8の大目玉をギョロッと光らせたローライフレックスなどという超高級カメラもありますが、そんなモノは存在を知っているだけで現物を見たことも触ったこともございません。 ということで、今日もまたチト珍しい二眼カメラがいらっしゃいましたので、これを持ってブラブラ出掛けましょう。珍しいと言っても出生が珍しいのであってレンズは案の定、世界標準(?)のf3.5が填っています。 して、そのカメラのお名前は「マイクロフレックス」、何と何とわざわざ遠いイギリスよりお越し頂きました。しかし、今までにいくつかの英国製カメラを触らせていただきましたが、二眼レフはこれが初めてです。 見た目とか持った感じはローライコードと大差がないというか殆ど同じ様でイギリス流のオリジナリティを感じることは出来ません。50年代に数多く出現した日本製の二眼レフも殆どがこれと一緒でズラッと並べて5メートルも離れたらどれがどれだかサッパリ区別が付かなくなるでしょう。逆に言えばそれほど本家本元のローライは完成度が高かったと言うことになるのでしょうか。 それで使ってみての操作性などは、特異な部分もなくまったく普通にスムースに扱えます。それぞれの可動部はちゃんとした部材をちゃんとした組み方で作られていて無理をしている感じがどこにもありません。「冒険」とか「意欲」というようなイメージはこのカメラからは一切沸き上がってこないと言えばご理解いただけるでしょうか。ただただ質実に誇張無く、謹厳に作られた、そのようなプロフィールのカメラです。 さぁ、それではどんな絵に出会えるのか、早速写真を撮りに出掛けましょう・・・。Microflexでの作例です1. まずは最短撮影距離から・・・ドッチリとして線が太い写り方です(f5.6)2. これも最短距離、f8ですが結構深度浅いです。3. f.11まで絞るとさすがにパキンと・・・4. 輝度差の激しいところではこんな感じになります。5. f8~11あたりは非常に安定した写りをします。678. 私は6、7、8のこの3枚の絵のように絞りを開けたときの分厚い重厚な感じがこのカメラの美味しいところではないかと思っていました。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#microflex

2023.06.17

コメント(0)

-

141=Beauty Lightomatic II(かなりジャンクな「Beautyカメラ」の手入れを試みる

甦生はちょっと無理かも・・・ よほど劣悪なる環境で相当長い間放置されたのではないかと思われるカメラがやって来ました。その名を「ビューティー・ライトオマチック2」という、あの神田神保町の太陽堂光機が昭和35年頃に製造を始めた、かれこれ70年モノの写真機です。 太陽堂の35ミリRF写真機を触るのは「Beauty 35 Super」以来、およそ8年ぶりのことになります。このライトオマチック2はセレン式のEEメータも付いていますし、レンズも”35 Super”のf2.8からf1.9へと進化(?)していて、高級感すら漂う本格的な写真機です。しかし、やってきたのは下の写真でご覧の通りの緑青サビがアチコチ噴きまくった超ジャンクで、可動部でなんとか動いているのは巻き上げレバーと巻き戻しリングくらいのもの・・・・、その他はほとんどがガツンと固着してカッチンカチンになっています。 さて、これほどに固まってしまっている写真機、どこまで緩く戻せられるのか、やれるところまではやってみましょう。1 まずは、距離調節リングをはじめ、鏡胴を構成している可動部分が固着していますので、外せる限りのものを外して洗浄します。メーター用の電気接点などもサンドペーパーで酸化したところを磨き落としてしまいましょう。2 前方からアタックしますが、レンズの前群を外した程度では速度リングが微かに緩む気配があるものの最深部にあるであろうヘリコイドは微動だにいたしません。こうなってしまうとやっぱり横着は許してくれませんね、気持ちとしてはやりたくありませんが鏡胴部を外すまでいかないとラチが開かないのかも・・・。裏側からの固定リングを外してユニット全体を洗浄することにします。3 結局、いつものような最短手抜きの近道は許して貰えず、この状態までにしてやっと可動部が動き出してくれました。4 これでやっと生き返ったかなとレンズユニットを組み直してそれぞれのリングをチェックしていたら、今度はファインダーの中の距離計用二重像がまったく動きません、というか二重像自体が見えません! さて、これは距離計部分を開けてみないと原因が分かりませんので今度はトップカバーを開けましょう。この作業も別にトリッキーな仕掛けもなく普通に作業できますが、唯一巻き上げレバーを外すのがご覧の通りで、何の手掛かりもありませんからリングレンチなどを工夫しながら使って外します。ここまでのネジ類はすべて順ネジですから、安心して作業できました。5 あらまぁ~、トップカバーを外したらご覧の通りの小さい「カガミ」がポロンと飛び出してきました。なるほど二重像が消えた原因はコレですね、距離計用の測距ミラーが脱落していたんです。6 距離計のお手入れをしたことのある人にはまるで赤子の手をひねるがごとくの簡単な修理ですね、この作業は・・・。ここへミラーを接着しますが、片方が金属、もう片方が硝子という材質なので私はゴム系の”ボンドG17”を使いましたが2液性のエポキシ系接着剤でもいいかもしれません。ただシアン系の瞬間接着剤は避けた方がいいですね、あれを使うとカガミが真っ白になってしまうことがありますので・・・。7 こんな感じで取り付けられました。この後は、ほぼ100パーセント元通りの位置には付いていませんので二重像がズレてしまっていますので、無限遠の位置に固定して天地・左右のズレを修正して完成となります。8 「ピカール」などの弱研磨剤を用いて、出来る限りボディーのサビを落としてかなり若返ったのが、トップにあるタイトル写真の姿です。ファインダー回りのグリルはサビの浸食が材料自体までに達していましたので、仕方なく塗装をし直しましたが、そこは所詮シロウト仕事、あまりきれいにはいきませんでした。 それではどんな絵を作ってくれるのか、とりあえずの試し撮りです。この当時の大口径レンズお決まりのガウスタイプなのでピキピキした絵になりませんが、アウトフォーカスは大人しくていい感じですね。一応、大口径といえる部類のレンズなので、どうしても暗いところがあるとシャッター押してみたくなってしまいます。これは1段だけ絞ったf2.8,最短は80センチまで行けますので私には不満のないレベルです。これは常用域のf.8まで絞っている絵です、けっこう重厚な写り方で「Beauty 35 Super」などとはまるで別物の写真機という感じがしました。最初、手にしたときにはここまで固まっているヤツでは「甦生はちょっと無理かも」と思ったほどでしたが、なんとか絵が出るまでにはすることが出来てホッと一息と言うところです。折角ここまで動くようになったので、これからはリハビリをしながらゆっくり使ってゆくことにしましょう。こちらの気分が良いときには神保町の「太陽堂写真機店」にでもコレを持って出掛けてこようかしら・・・。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#beauty#Lightomatic II

2023.06.10

コメント(6)

-

140=海鴎203-1(大陸のカモメ)

このカメラ、中国製という以外は詳細は全く知らない。購入の動機はただ一点、軍艦部上面に丁寧に彫り込まれた「海鴎」という漢字のロゴを見て衝動買いしました。 このインパクトは強烈だった。フランスで発明され、ドイツで育った写真機という西欧文化の凝縮された機械に二文字の漢字が張り付いているミスマッチにクラッと来てしまったわけです。 またこの字がご覧の様に凄い達筆でほれぼれする筆耕なのですよ。蛇腹のスプリングカメラにこれが妙に似合っていて独自の雰囲気がある。アジアンテイスト丸出し。もしこれが一眼レフのペンタ部に張り付いていたらさすがに敬遠したと思いますがね。 機構や機能については、ドイツや日本製のこの手のカメラを基準に語るのは土俵が違いすぎてフェアではないし、意味もないので一切見ないことと致します。勿論、写真機としての機能は充分果たしていて、極々普通にブローニーフィルムに像を定着させてくれました。中国の人々が家族の記念日や、村の催事などを撮ることを目的としたならばこれで十分なはずで収差がどうのとか発色がこうのなんてことは論外のことであります。 距離計が少しズレている、巻き上げがいつまでも止まらない、なんて小事は大陸の人々は気にしないんですね。そういうものだと思えばそれで済むことなんですから。実におおらか、実に大まか、実におおざっぱ、そして実に大陸的な写真機なのであります。 さて、このカメラで1枚の写真を撮るためには、 1、軍艦部上面中央の小さなボタンを押して、レンズを出す。 2、赤窓を覗きながらフィルムを送っていき数字がセンターに来るようセットする。 3、絞りを決める。 4、シャッター速度をセットする。 5、シャッターチャージレバーを押し下げる。 6、ピントを合わせる。 7、シャッターボタンを押す。 という7つの作業が必要でチーズ顔でポーズしている彼女を、いい加減待たすことになります! せっかちな日本人には、決して向かない大陸的カメラ。間違ってもデートなどに持ち出してはいけません。 漢字文化圏の中にある日本の各メーカーもモノによっては、漢字のネーミングを冠した商品があってもよいのではないでしょうかね。生産数の7割以上を欧米への輸出に頼るなら尚更だと思いますよ。 スズキの大型バイク「隼Hayabusa」だって受け入れられているし、Canon「接吻」、Minolta「甘美」、Nikon「優」なんてどうだろ・・・。やっぱり変かな!?75mm, f3.5のレンズ周りです。手前の薄いギザギザリングは前玉 回転式のフォーカスリング、3つのレバーの左が絞りレバー、右端がセルフタイマーセットレバー、真ん中はシャッターチャージレバー、次のギザギザリングは速度設定リング、先端は距離表示リング。巻き上げを忘れると何回でもシャッターが切れるので、多重露光はいとも簡単です。というよりそれによる失敗をいつもしていて1本撮ると必ず2カットぐらいは心霊写真のようになっていました!(笑)感光面の左右に黒い扉が付いていてそれで塞ぐと6×4.5版、開けると6×6版になります。フィルム巻き上げにはストッパー機構はなく、赤窓の数字を頼りに慎重に巻き上げて使います。人間の五感と記憶をフル回転させて使う脳力回復カメラなのでありました。海鴎203-1を使ったみました発色は、ご覧のとおりで実に地味でしっとりした感じ。f8まで絞っているが端は流れてしまうし、アンダー部も潰れてしまう。リコーHI-COLOR35の試写で掲載してあるススキの写真はこの写真と同じ日に撮ったものだが、写りにこれほどの差が出るとは思わなかった。折角ブローニーを使っているのだから、もう少し解像してもらいたいのだが・・・。上の写真も同様だが、遮蔽板を使って6×4.5にして使ってみました。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#seagull#203-1#seagull203

2023.06.03

コメント(0)

-

139=SEMI PROUD(90年後の発見)

これは「セミプラウド」というカメラです。 このタイトル写真をよ~くご覧ください。(小さく不鮮明でゴメンナサイ)このカメラがどこの国で造られたものかお判りになりますか?シャッターパネルには「PRONTOR II」とあります。レンズリングには小さな刻印ですが、「C. Friedrich, Munchen. Corygon-Anastigmat」って彫られています。 プロンター?、フリードリッヒ?、ミュンヘン?、コリゴン?・・・・。これらの名称を手掛かりにすればもう誰だってドイツ製だなとピンと来ますよね。しかし答えは「ブッ・ブ~~」なのです。「えっ、間違い!そんなわけはないよ」と誰だって思いますよねぇ、それじゃぁチェコあたりかな、いえいえそれも間違い。実はこのカメラは紛れもないメイド・イン・ジャパンなのであります。今を遡ること87年前、1936年(昭和11年)に日本のプラウド社が製造したカメラなのです。ホンマかいなぁと思われたでしょうがホンマなんです。 当時、ことスプリングカメラに関しては一にイコンタ、二にバルダックス、三にウェルタと何と言ってもドイツカメラへの憧憬が高まっていた時代で、純国産品のカメラ達はこれらドイツカメラの模倣に躍起になっていました。 形骸こそそっくりに真似が出来たもののカメラに対する基礎理論をはじめ、材質や加工、性能は遠く及ばず結果ますますドイツカメラへの憧れは強くなるばかりであったわけです。そこでプラウド社の社長は頭を捻ったんでしょうね、「幾ら努力をしてみてもドイツの光学理論と工作技術には追いつけない、こうなったらいっそのことカメラの心臓部はドイツから買ってきちゃえ!」と。これはあくまで推測ですがね。 この商売のやり方って未だにやってますでしょ、ソニーやパナソニックのデジカメに「ツァイス」や「ライカ」ブランドのレンズを使ったりしているあれです。もっとも当時は切実にドイツの高性能を欲しがったものでしょうが現在の場合はブランド信仰による価値付けのメリットを狙ったものという違いはありますが。 日本人は未だにレンズに関しては”ドイツコンプレックス”があるんですかねぇ、確かに日本の現代レンズは各メーカーとも同じ様なコンピュータソフトを使って、せ〜ので造るものですから全て横並びで同じものが出来ちゃうんですね、レンズの味なんて望むのは無謀な要求なのでしょうか。この風潮、そろそろ反省してくれないかしら。それとも我々ユーザーは横並びレンズを使うことで安心を得たいのでしょうかね。 さてこの「セミプラウド」というカメラですが、作りというかレンズの展開形式は「バルダックス」に範と採っているようで、タスキ金具の形状や開き方がそっくりです。スプリングカメラの王者といえば何と言っても「イコンタ」ということになるのですが、ことレンズの固定形式に関しては「バルダックス方式」が頑強でガチーンと固定された後のしっかり感はイコンタより上級ではないかと私は思っています。形や来歴はこのくらいにして、早速撮影してみましょう。一通りモノクロとカラーで使ってみたのですが、下の作例をまずご覧ください。 今回注目していただきたいのはカラーの方です。再度書きますがこのカメラは約90年前に作られたトリプレットレンズの目測距離合わせカメラです。勿論3枚ともガラス玉のみでコーティングなどはまだ発明される以前のレンズなのです。また1枚1枚熟練された職工さんの手磨きで研磨されたものであることも付け加えておきます。(これはどうしても均一性に欠けますから製品のばらつきに直結してきます) 下のカラー作例はコダックE100VSを使ったものですが皆さんどう思われますか。現像が上がってショップのライトテーブルで最初にこのポジを見たとき、思わず店員さんが他のお客さんのフィルムと間違えたんじゃないのかと思いましたよ。しかし、よ~く見ると確かに昨日自分で写したシーンなんですね。いやぁ~コントラストや彩度、発色と見事に映し出されています。web上では判りにくいのですが、RGBの滲みがほとんど見えません。この時代のレンズはカラーでの使用なんて想定すらしていませんので、RGBの色収差に関しては全く考慮されていないはずです。ですからもしかすると偶然の重なり合いかもしれませんが、実に素晴らしい結果を出してくれました。 このセミプラウドというカメラは、さほど名を残したカメラではありませんし、フリードリッヒのコリゴンというレンズもどちらかといえばマイナーな部類のレンズでしょう。しかし、このような歴史の縁に埋もれたカメラを使って素晴らしい体験が出来たとき、あぁ~古いカメラ達と付き合う趣味を持っていて本当に良かったと実感できるのであります。SEMI PROUDの作例です今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#semiproud#PRONTOR II#Friedrich#Corygon

2023.05.27

コメント(0)

-

138=KONICA Auto S1.6(絶滅への路)

いやぁ~でっかいですねぇ~このカメラは・・・。「コニカAuto S1.6」幅が14cm、重さも800g近くあります。1967年製でヘキサノン45mm/f1.6(5群7枚)という一眼レフの標準レンズをも凌ぐような怪物レンズがズド~ンと取り付いています。まさに重戦車、どんな敵(被写体)でも潰せそうです。上のタイトル写真をよ~くご覧ください、大柄なボディからド~ンと突き出た大口径レンズを納めた鏡胴、どうです迫力満点でしょう。こんな大きなカメラは欧米人にはともかく、幾ら何でも日本人向きではないですよね、このサイズは。 私もまる1日、このカメラを首から提げてつき合った日は、首の筋と肩がコッチンコッチンです。あの時代、幾ら大口径戦争が勃発していたとはいえ、もう少し軽さにも腐心して戴きたかったですね。何しろ現在のようにエンジニアリングプラスティック天国の時代ではないので、隅から隅までキッチリ真面目に金属を一生懸命に加工して作ってあるんです。これだけ重いと間違って足元に落とそうものなら甲の骨など骨折しかねませんよ。カメラなんて便利に使えてなんぼのもの、一点豪華主義や見栄張りの道具ならいざ知らず、実用として考えたらいかがなものなのでしょうかね。結局、ヤシカリンクス14、マミヤスーパーデラックス、リコースーパーショットとどれも超重量級レンジファインダーカメラは歴史の徒花となりましたね。 一眼レフではレンズの明るさがそのままファインダーの明るさに反映されるので大きなメリットであるわけですが、距離計カメラの世界で何でこんな大きなレンズを必要としたのでしょうか、光量の厳しい室内や夜間に有利だからと言う点には理解が出来ますが、そうそう撮影のチャンスが多いわけではないでしょう。コレも時代の流れだったのでしょうか、あの頃、山本直純さんが「♪大きいことはいいことだぁ~♪」なんてテレビでよくやっていましたね、チョコレートのCMでしたっけ・・・。 大きいことは豊かさの象徴でもあったのかなぁ~、昭和30年代に始まったモータリゼーションも「スバル360」からスタートし「トヨタ・パブリカ」、「ニッサン・ブルーバード」とだんだん大きくなって、この時代(1967年)は「♪白~いクラウン」にまで発展しましたからね。一億総中流化、当時のアッパーミドル達は競って白いクラウンに食いつきました。このカメラも中古市場では結構多く見かけるので、同じくアッパーミドル達が標的とされ大いに売れたのでしょう。 しかし、このバカでかさには小西六でも反省があったのかどうかは知りませんが翌1968年、一気に小型軽量化した名機「C35ジャーニーコニカ」を出すことになるんです。これは今までの超重量級への反動か市場は大歓迎し、爆発的にヒットしましたね。反動だとすれば、コニカではなくてもヤシカ、マミヤ、リコーなど、どのメーカーが同じ狙いのカメラを作っても成功したはずです。もっとも各社後追いでC35のライバルを急遽作りますが、商売は最初にやったもん勝ち、井上順ちゃんの「じゃに~」のテレビCMもブームに火を付け、売り上げは鰻登り。C35を販売数で凌ぐものはなかなか難しかったようです。C35は、全体の作りやファインダーの見えなど、この「コニカAuto S1.6」には遠く及ばないチープなカメラでしたが、写りは皆さんご承知のように素晴らしいものでしたね。軽くて小さく何処へでも気軽に持ち運べてシャープで良い写真が撮れる、おまけに値段も3割以上安いとなれば、もうこの「Auto S1.6」が生き延びる道は残されていませんでした。カメラの進化が小型軽量に向かうと、これらの重戦車的カメラはティラノザウルスのごとく絶滅していくしかなかったのです。 コニカの「Sシリーズ」の集大成とも言えるこの「Auto S1.6」。大柄なボディ・重量と引き替えに可能な限りの機能が盛り込まれています。明るいレンズをサポートするシャッターにはコパルSVA、これはシャッター速度優先のEE撮影ができます。ISO400のフィルムを詰めて、1/60秒を選択してEEにセットすると(絞りはほぼ開放になります)夜間でも町中なら締まりのある綺麗な写真になります。勿論マニュアルで使うことも出来ますので、ファインダー上部のメーター指針を参考にしながらオーバー目・アンダー目も自在です。 またSシリーズ伝統のパララックス補正ファインダーは、更に磨きがかけられて二重像の分離もキッチリして見易いことこの上もありません。フィルム装填もこの機種にはイージーローディングのコニリールが装備されるようになりました。これはキヤノンのQL(クイックローディング)のように複雑な構成はまったく無くて、リールに挟み込んだフィルムをくわえ込むだけの簡単な仕掛けですが理に適った方法でグッドアイデアものです。 熱烈なるヘキサノンファンの方からお叱りを受けぬよう頑張らなくてはと、試みた試写の結果ですが私の力量では上手く持ち味を引き出せません。首筋の筋肉を鍛え、再度挑戦しなくてはならなくなりました。今回は暫定と言うことで・・・ヘキサノンファンの皆様、お許しくださいませ。KONICA Auto S1.6の作例ですご覧の通り、絞りの変化で硬軟自在の絵が出来ることは当然なのですが、そのどちらもが、素晴らしい解像をしてくれることだけは確認できました。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#konica#autoS1.6#konicaautoS1.6

2023.05.20

コメント(6)

-

137=Ricoh 35S(キャノネットへの想いは・・・)

今回、ご紹介するのは「リコー35S」です。リコーには「リコー35何々」とつく写真機がたくさん存在していますので、余程のリコーマニアでない限り写真を見ずにリコー35Sと言われてもピンと来る方はそう多くはないでありましょう。この写真機は、1963年に誕生したカメラで昭和で言うと38年、かれこれ60年前ですから、写真機としてはヴィンテージカテゴリーでそこそこ古いものといえます。写真機の歴史なんて、おおよそ160年くらいのものですから、60年という歳月は道2/3を過ぎた辺りか・・・ 人間の歴史をたどれば約4000年ほどになるそうですから、写真機とは実に超近代的な装置なんですね。ですからそれを相手の職業や趣味は歴史的に見ると最も最先端のことをしているとも言えるわけです。事実、写真機と言う道具にはその時代、その時代の最先端技術が投入されて今日まで発展したきたものであります。 これが例えば、器(うつわ)造りなどの陶芸を趣味にしている場合などは、縄文時代まで遡って2000年以上の歴史があるわけですから、そりゃぁ事は深いんでしょうね、蘊蓄なども半端なことではないでしょう。それに比べりゃぁ写真機なんて1/20ほどの歴史しかないものですから蘊蓄なんて言ったって大したこたぁない。人間は太古の昔から目に見えたものを記録する能力を授かったために描く、或いは彫り込むという行為でその欲求を満たしてきたわけです。その歴史は人類が誕生して以来だそうですから約4000年くらい続き、とうとう描くことをせずに実際の事象を暗箱と小穴を使って銀に焼き付けることに成功したものが写真というわけです。ですから写真の発明こそは人間にとってなんと4000年間思い続けてきた夢が叶ったものといえるのではないでしょうか。今では写真を使った表現手段を用いて芸術の分野にまで裾野が広がりましたが、写真の本分というか本道は「記録」という一点に集約されることは万人に異存のないところでありましょう。 記録と言う点が本道だとするのであれば、シャープでクリアーな画像ということが何よりも優先されるのですが、この「リコー35S」というカメラはまさにその一点「シャープでクリアー」なことに関しては今現在の高級カメラと比しても相当に高いレベルを達成しています。私が、これまでに経験した数多くのカメラの中でもシャープでクリアーな解像を得られるカメラとしてはトップクラスとして保証できます。元からして”リケノン”の4枚玉は尖鋭度の高さにおいて定評のあることは皆さまご存じの通りですが、このカメラに載せられたレンズはフレキシビリティが高いというか、良い意味で”鈍感”なのであります。どう説明したらご理解いただけるか・・・うぅ~ん、文字で説明するという作業はやはり私のような凡には、難し過ぎます。しかし、もう少し頑張ってみますね。 レンズを通過してフィルムに定着する光は、あらゆる角度から入り込んできますね、そこである角度の光は過剰に反応したり、逆に何の作用もしなかったりとレンズによっていろいろな受け止め方をするわけです。これが写真の面白いところでもあるのですが、使うレンズによって同じ光(被写体)でも、かなり違う結果が生じるわけですね。これがいわゆる「レンズのクセ」というやつです。そうして観察してみると、このリコー35Sに使われているレンズはとても寛容なのです。「いらっしゃい、いらっしゃい、どんな角度の光でも、ドォ~ンと面倒見てやんから」と、じつに寛容でとにかく頑張ってくれるのであります。これは私のように無神経にシャッターを押す人間には実に頼りになるレンズで、ここ一番という場面でもまず失敗がありません。 もう一つ分かり易い例を出すと、丁度このカメラと同じ年に小西六が出した「コニカEEマチック」、どちらが真似をしたのか、あるいは偶然がそうさせたのか、まったく瓜二つのデザインをしたカメラです。がしかし、形は似れども光の受け止め方はまるで正反対の結果を見せ付けます。 この「EEマチック」は自分好みの光しか受け付けてくれません。アンダー・オーバーの判断基準が性急で、輝度不足と決めつけたとたんにスパ~っと気持ちよく省略!したがって非常にデリケートで神経質な写り方をします。当然、写真としては面白いものがポロポロと出てくるのですが、記録という点に重きを置いたらとてもじゃないが手に負える代物ではありません。少なくとも、この手の写真機はファミリーカメラの要素が大であることは言うまでもありませんので「コニカEEマチック」のレンズ設計は如何なものなのでありましょうや。要は簡単に言ってしまえば、この「リコー35S」というカメラは誰がどのような時(低光量時・高光量時)に用いても、ちゃんと・ちゃんとの写りをしてくれますよ、ということなのです。 それと、もう一つ・・・ここ1,2年、わたくし、この種のカメラスタイルに心強く惹かれて居るんです。このスタイルというのは、レンズ周りにリング状のセレン光電池を有したカメラのことです。若い方々にはどうも敬遠されて、人気が今一つらしいのですが、私ら世代はいわゆる「キャノネットの衝撃」を経験していますでしょ。これがどうも脳裏の深層に残ってしまって、未だに後遺症のように疼くのであります。 あのレンズの周りに付いているツブツブした仕掛けには、きっとスゴイ秘密めいた特殊装置が内蔵されているんだろうなぁ~と、羨望の思いでカメラ屋さんのショーウインドーに陳列されたピッカピカのキャノネットをしきりに見つめていた少年時代を過ごしてきました。キャノネットはもちろんのこと、このリコー35S、コニカEEマチック、ヤシカミニスター-S、マミヤEE等々、どれも眺めているだけで、心は一気に50数年前の自分に戻っていけるんですね。遠い昔、カメラ屋さんのショーウインドーに顔をぴったりくっつけて「いいナァ~・・・、欲しいナァ~・・・」と時間を忘れて見つめていた自分に・・・。 さて、現在の”電気がなければ何にも出来ないカメラ”に比べれば子供のオモチャ以下の装置ですが、先にも書きましたようにこのカメラにも電気力を使って露出制御が出来る装置が内蔵されて居ます。現在の用語でいえば「シャッター速度優先AE」ということになるのでしょうか、絞りレバーを「AUTO」位置にしておき、あらかじめ1/4秒から1/300秒まで任意の速度を選んでカメラを構えます。そして、ファインダー右隅の指針を見ながら中央の適正位置に針が来るよう絞りリングを回します。選んだ速度が適正範囲を超えていると、指針は当然中央には来ず、なおかつシャッターもロックさせてしまう安全装置まで内蔵されていますよ。また絞りレバーの「AUTO」を解除して2.8から16までの絞り値を任意で選べば、フルマニュアル撮影にも応じてくれる実に親切設計のカメラでもあります。今回使った個体は、セレン光電池もまだまだしっかり反応してくれていましたので、すべてこのカメラが適正と判断した「AUTO」露出での作例を掲載いたしました。では、その素晴らしい写りをご覧ください。Ricoh 35Sでの作例ですこれ、ウィンドーの反射とかでありません。二重露光でダブルイメージを狙ったのですが・・・写真にはいろいろな遊び方があるのですが、去年からハマっているのがこのダブルイメージ。なかなかドンピシャにはまることは無いのですが、面白いんですよ、コレが・・・。みなさまもカラーを詰めたらぜひ試してみてください。モノクロでやると、余程画面を整理していないと訳の分からない絵になります。 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#ricoh35s

2023.05.13

コメント(0)

-

136=Contessa Nettel Piccolette(茫々たる解像に唖然「ピコレット」の謎解き)

事の始まり調整が狂っているのか!?レンズそのものが腐ってしまっているのか!?茫々たる解像に唖然となる! もう何年も前、小西六の”パーレット”から始まったベスト判カメラの始祖達に興味を持ち、その姿から想像が出来ないほどの解像に驚き、元祖ヴェストコダックまで手を染めたのですが、チマタのウワサでは「その手はピコレットが最高よ!」と悪魔の囁き・・・・ しかし、その後「ピコレット」とは縁が無くいつの間にかそのことすら忘れていたのですが、先般中古屋さんで出会い頭に遭遇してしまい、気が付いたら小さなレジ袋に無造作に放り込まれたピコレットを手にして歩いてました。入手できたのは、オリジナルの1920年型コンテッサ社製のもの、アイレス絞りが全面にダイレクトに付いている単玉タイプのヤツです。 上の3枚の試写はとりあえず絵が出るかどうかの試しで、フィルムも間に合わせの135フィルムをカットして入れたもの。 さて、コレには特別な作法でもあるのか、チマタのウワサとはあまりにも違う惨憺たる結果で、これから当分はこのピコちゃん相手にのたうち回ることになりそう・・・・。フィルムは、135タイプのネガカラーをおよそ70センチほどでカットし、下の写真のように裏紙に巻き付けて使ってみました。ピンぼけの理由 ピントが合わない原因は何なのか、それを探るのにはまずカメラ本体裏側に付いている丸いプレートを外してフィルム位置に摺りガラスを挟んでフォーカスを調べることが必要なのですが、このカメラはサビ着いている上にまたその上から補修用のエナメルぶっ掛けられたようで、頑として回らない! さて、どうしよう・・・、マイナスドライバーで少しづつコジって隙間つくってからCRCでも染み込ますか!? でも、ここまで旧い写真機ともなると文化財っぽい感じもしてくるし、傷をつけるのはどうにも忍びないですよね。しかし、このまま手を拱いていてもなんら前進しませんので仕方がない、変形→断裂→死亡というリスクを覚悟でチカラ技以外に方法がなく、万力とパイプレンチというおよそ写真機の整備には登場しないであろう道具を持ち出して癒着解消を試みました。 CRCよりも浸透力が強そうな潤滑材の”5-56DX”をスプレーして待つこと1昼夜、ウレタンスポンジで両脇を保護しながら万力でくわえ、パイプレンチでそろりそろりとチカラを加えます。その結果、まんま潤滑剤が一晩かけて浸透したようで、ゾリゾリといやな音を発しつつも分離に成功。しかし、ご覧通り円形のプレートはデコボコになってしまいました。(涙) 深手を負ってしまいましたが、こうなればしめたモノ。早速、摺りガラスならぬ摺りプラ板をフィルム面に挿入してフォーカスを検証します。なぜ、摺りプラ板かというと、ボディとフレーム枠の隙間はフィルムと裏紙の厚さ分のみしかないために1mm厚のガラス板が入らないためなのです。 この結果、とっても面白いことが分かりました。普通の蛇腹写真機はカチッと伸ばしたレンズを固定できるポイントがあって、そこでレンズを固定して撮影しますが、この写真機ではそれが2段階になっていて、最初の抵抗が目一杯かかる位置があるのですが、そこで無限遠が出ていたのです。(1の位置)しかし、その抵抗がかかる位置にクリック感などはまったく無く、ただ何となく固くなってその位置で一旦止まるみたいな・・・、この辺りの曖昧さは全然ドイツ製品らしくないいい加減さです。そして、更に引っぱり伸ばすと、そこでカチッとクリックがあってしっかり止まるのですが(2の位置)、その位置ではなんとマクロ領域(?)まで寄ったところでピントが来るように出来ていました。 つまり最初に試写した絵はまさに最短の「マクロ」のピント位置で無限遠の絵を撮っていたことになるのです。いやぁ~、こんな大昔の写真機で被写体まで最短20センチまで寄った絵が撮れるなんて、これはもうビックリですよ!2度目の試写にチャレンジまたまた最初と同じように135フィルムを巻き付けて、一応この辺が遠景でピントが来そうな所かなと、蛇腹を引っぱり出して撮ってみました。朝8時頃のどん曇で、輝度が低い上に低感度フィルムを入れちゃったもんですから、絞りは開放まで開いてます。といっても開放でf.11なのですが大体いいようなので、この感じで使うことにしてみましょう。↑これが最長に蛇腹を伸ばしたときのマクロな絵です。この時で自転車のレフレクターからフィルムの位置までは約20センチほどです。これで赤暖簾までは50センチくらい、絞り羽は相変わらず目一杯開いていますが、この位置でもまだピントが来てますね。案外、いい意味でピント位置が曖昧なようです。 もし、皆様の中でこの写真機が手に入って、写してみたらボケボケのドロドロになってしまったとしても、それはその写真機が「正常」に働いている証拠ですからね、けっしてダメの烙印を押して捨ててしまったり、お飾りとしてインテリア小物などにしないで下さいね。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#contessa#nettel#Piccolette#Contessa Nettel Piccolette

2023.05.06

コメント(0)

-

135=「マミヤ35 EE スーパーメリット」の手入れを試みる

このところ、ずぅ~っとレンズリングセレン式の、それも焦点距離40mm、レンズ口径f2.8のカメラに拘ってやっているのですが、今回の間宮製「EE メリット」は個体数が極端に少ないので入手を諦めていたカメラだったのですが念ずれば通ず、とうとう私の元にも1台がやって来てくれて・・・それも、更に個体数が少ない「マミヤ35 EE スーパーメリット」という距離計の付いているタイプが! しかし、せっかく距離計が搭載されているのですが、来てくれた個体はその肝心な距離計の二重像がまったくトンチンカンな場所にあってズレまくっています。これではどうにも写真になりませんので手探り状態ですが、調整に手を出してみることにいたしましょう。1 ファインダーを覗くと二重像が上下左右共にズレているのですが、下辺に見える絞り表示指針は光の輝度に反応して元気よく振れるので、正確さは分かりませんが取り敢えず”EE”での撮影にも期待が持てそうな状態です。 このカメラは万一、メーターが死んでいたとしても速度・絞り共に任意で設定できますからフルマニュアルカメラとしては、使い続けることが出来るようになっていますのでシャッター羽が動いている限りゴミになってしまうことはありません。こういうところが間宮の拘りというか良心というか好きなところですね間宮のカメラが・・・。2 距離計調整のためには、まずトップカバーを外しましょう。よくトップカバーのことを何でもかんでも「軍艦部」なんて言う人がいますが、バルナックライカなどはたしかにそんな印象もありますが、60年代以降のカメラは軍艦のシルエットなんてないですよね、したがってボクは「軍幹部」という名称は不確実だしあまり好きな呼び名ではないので、終始「トップカバー」と言っています。(すみません、余談でした) このカメラは矢印で示した5本のネジを外すとパカッとカバーが外れます。アクセサリーシューはホットシュータイプではないので、コードなども繋がっておりませんから簡単です。3 距離計には黒い金属パネルの屋根が2本のネジで止まっていますので、それを慎重に外すと下の写真のように距離計全体が姿を現します。 さて、ズレの調整ですが矢印A(見難くてすみません、黒くてちっちゃなスクリュー)の方が上下用で、Bの方(真鍮製の長いスクリュー)が左右用です。セットの仕方は、ピントリングを無限遠位置に固定してからファインダーで出来るだけ遠くのものを見ながら、二重像が一致するように合わせていきます。この調整にはほんの少しのスクリューの回転でもかなり敏感に位置が動きますのでゆっくり慎重にやることがコツかも知れません。またシッカリとした重い三脚にカメラを固定しながら調整すると作業がはかどると思います。 これで距離計の調整は上手くいきました。さて次は製造後60年も経ってしまった(1962年製)セレン光電池が本来通りの電気を起こしてくれているのか早速テストしてみましょう。セレン光電池、それも受光面積が比較的に大きく採れるワッカ状のリングセレンはけっこう長生きで未だに元気なものが多くあります。私が現役として使っているコニカEEマチック、リコー35S、キャノネット初代&Jr、これらすべてが無補正のまま使える状態を維持しています。マミヤ35 EE スーパーメリットの試写です 以下はフィルム感度無補正のEEで写るかどうかのテスト結果です。まったくツマラナイ絵ですがご勘弁を・・・。早晩、実戦配備になった段階で差し替えますから。Fijifilm アクロス100 1/250秒 f.8Fijifilm アクロス100 1/250秒 f.11 これは完全逆光なので、カメラのEEはメータを振り切ってしまっているので いわゆるAEロックのようなことをしてf.11に止めています。Fijifilm アクロス100 1/60秒 f.22 このカメラ、最小絞りはf.22まで絞り込むことが出来ます。 どうやらこの個体もセレン光電池は正常に生きていますね、フィルターやフードなどの 補助物ナシでこれだけ写るので十分に期待が持てそうなカメラです。 コニカEEマチックから始まったこのリングセレンシリーズですが、リコー35S、キャノネットJr、マミヤ35 EE スーパーメリットと揃ってきたわけで、残るはオリンパス・トリップこれも念じて念じて念じまくっていればいつか手に出来る日も来ることでしょう・・・。 しかし、マミヤのカメラってなんで愛称というか機種名がカメラのどこにも表示していないのでしょうね、このカメラも(他もすべて同様)トップカバーの正面左側と上面に「MAMIYA」と刻印があるだけでどこにも「35 EE スーパーメリット」なんて書かれていないんです、不思議だっ!? まぁ、そんなことはともかく、長所がイッパイ(Super Merit)だというこのカメラ、ホントに長所だらけなのか、これから大いに活躍してもらいましょう・・・。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#mamiya#35EE#supermerit#mamiya35eesupermerit

2023.04.29

コメント(0)

-

134=LUBITEL 166B ルビテル(安かろう悪かろうって???)

えぇ~、よく巷では「ロシアものに填ると大変だよ、結構奥が深いから・・・」などと耳にしているので、なるべく近寄らないようにと注意はしているのですが、どうもねぇ~価格が問題なのであります。安いですよねぇ~どれも。中には「レニングラード」などは上等なプライスカードを掲げたものもありますが、総じて手の出しやすい価格のものが多いですね。 というわけで、またまた価格に釣られて新宿のとあるお店から仕入れちゃった「ルビテル166B」です。 お馴染みの全身ベークライト、自動巻止め、内面反射防止対策など気の利いた機能や装備は一切無し!それ故か小型で軽量で複雑な機構もほとんどないのでトラブル知らずで”有名”なカメラです。「ブリラント」をそっくりコピーした「コムソモーレット」(青年共産主義者という意味らしいです)から始まったLOMOの二眼レフの歴史からするとこの「ルビテル166B」は5代目に当たるカメラでもあります。レンズはT-22で75mm, f4.5、ちと暗いですが厳しいところでは、ブローニーフィルムにもISO400だってあることだし何とかなるでしょう。 私が購入したものは1987年製ですので紛れもないソビエト製カメラですね。(まだ記憶に新しいですが91年にソビエトは消滅してしまいました)中古品だとは思うのですが、オリジナルの元箱に入っていて、あまり使われた形跡のないビニールケースや取説、レンズキャップなども付属していました。粗悪な革で出来たストラップに至っては束ねられてビニール袋に入ったままでした。勿論カメラ本体も傷一つないのです。ただそれぞれが封入されていたビニール袋の封が破れていたので新品でないことは判りました。お店で買ったモノだし、異常に安いとは思いましたがジャンクとは明示していなかったのでこのまま使ってみました。 「アリャラッラッ!」 結果は全てのコマがボケボケでピントがどこにも来ていません。このカメラは皆様ご存じのように焦点合わせは目測ではなく、上下のレンズが歯車で噛み合った前玉回転の距離合わせ連動なんですね。一応ルーペを覗きながらシャッターを切っていたので、こんなはずでは・・・??? うぅ~ん、そういえば過去に読んだ「ソビエトカメラ党宣言」にこのカメラについて触れた一文がありましたね。再度読み返してみましょう。するとやはり「値段からすれば当然だがピントがどうやっても合わない」「わたしのルビテルだけでなく撮れた写真はみなピンボケばかりみたいらしい。私もこれで非常に悩んだが、一つの解決法として、絞りを思い切り深くして・・・」ホンマカイナァ~!? しかし、ちょっと待てよぉ~、私はブローニー判を使うときは深度がかなり浅くなるので相当に絞るクセがあります。今回も殆どが11以上に絞って使っていました。更には近接ならまだしも無限のポジションに於いてもボケボケなんです。これではいくら安くても使い物になりませんね。こんな粗悪なカメラなのでしょうか、ちょっと納得がいかないので調べてみましょう。 考えられるのはレンズのセットミスか上下レンズの合焦距離の位置ズレなどが考えられます。合焦面に磨りガラスを充ててルーペで覗いてみると、ファインダー像と撮影面の距離の相関関係が全く一致していません!!「やっぱりねェ~」幾ら何でもヒドイですねコレは!作りのいい加減さは世界一のロシアカメラとは聞いていましたがこうゆうことだったんですかねェ。メーカー出荷時点で最終検査とか品質検査なんてロシアでは存在していないのでしょうか?もっともそんな過程が存在していたとしても工員さん達にしたって、給料が欠配されたり遅配されたら自分のカメラじゃないし、いい加減な仕事になるのも判らないではありませんが・・・(85年にゴルビーが書記長に就任して一気に開放政策を遂行したため経済が混乱しましたねぇ、このカメラは運悪く経済混乱期の真っ只中に作られちゃいました)。 このカメラを最初に買った不運な人は最初の1本目で「こりゃぁ駄目だ」とすぐに投げ出した気持ちが分かります。このことが原因で安く売っていたのかなぁ~?まぁレンズリングに付いているギアの位置を調整することで簡単に訳無く直ってしまいましたが・・・。 前書の「ソビエトカメラ党宣言」では解放付近ではボケボケで周辺も流れると書かれておられますが、ちゃんと調整すれば「恐るべしT-22!」。絞りを開けてもピント面のシャープさは損なわれず、立体感もますます上等になります。折角こんなにいい素材を持っているのにソビエト崩壊の混乱に巻き込まれ、みんなで寄ってたかって駄目にしてしまったこのカメラは余りに可哀想です。買った人にレンズ調整(ピント調整ではない)を要求するなどソビエトでは普通のことだったのでしょうか、ごく一般的市民にはこんなこと出来ませんよね。 LUBITEL 166Bの作例です 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#lubitel#166B#lubitel166b

2023.04.22

コメント(2)

-

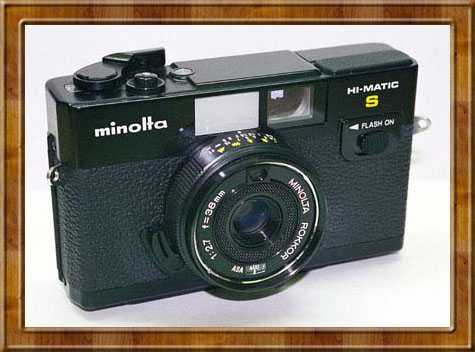

133=Minolta HI-MATIC S(雨の日はSで)

このカメラは欲しくて手に入れたわけではなく、行きつけの KTムラカメラのジャンク箱に埋もれていたのを、いわゆる”救出”したものです。箱の中には20台くらい入っていましたが何処に放置されていたのか、このカメラだけがあまりにホコリだらけだったのでついつい可哀想になり連れて帰ってきました。ひと通り点検しましたが、不具合は電池室の電極に多少緑青が出ている程度で露出計をはじめ機能は全て生きていました。汚れやホコリは外装だけに留まらずファインダー、フィルム室、レンズと全てに亘っていたので分解して清掃。こうして新品同様ピカピカに甦ったのが上のタイトル写真です。 どんなカメラでも手元の来た限りは設計者の拘りや美点を見いだしたいものですが、このカメラの設計者は過去の一連のHI-MATICシリーズと同様に金属ボディで作りたかったのではないでしょうか。このデザインはどう見ても金属プレスを想定していたような気がするんですね。しかし時代がそれを許さなっかた。フラッシュを内蔵したための感電対策でプラボディにせざるを得なかったのでしょう。唯一裏蓋を金属板プレス製にしているところに設計者の拘りを感じます。 それにしてもミノルタはなぜ、この社名ロゴデザインを1978年に変えたのだろうか。 このハイマチックSの社名ロゴはカメラボディに似合ういいデザインだと思うのですが・・・。後のロゴデザインは事務機や家電製品にはともかく、カメラのボディには全く不似合いでセンスのかけらも感じられないですよね。 カメラ店のショーウインドの中でNikon、Canonに挟まれて陳列されているMinoltaのカメラを見比べてみると、この新しいロゴデザインがいかに不格好かがよくわかるでしょ。例えば、昔の一眼レフのSRシリーズ、その次のXシリーズとデザインや意匠に関しては、他社を一歩も二歩もリードしていたメーカーなのに残念で仕方がないです。後年の一眼レフのα9やα7にしても、操作性を犠牲にしないで綺麗にまとめたよいカメラだと思うのだが額に付いている「MINOLTA」のロゴで全てがブチ壊しになってしまい、何ともかわいそうです。 さて、試写の結果ですがコンパクトでもさすがにロッコールです、実にナチュラルで柔らかく、まじめにキレイに写ります。コントラストもそれほど強くなくしっとりしたいい描写をするので、雨の日とかに使うと絶対いい雰囲気が出せると思いますね。距離計はないがファインダー内でゾーンマークを針が示してくれる親切設計で、ピントを外すことも殆どありません。同じような仕様の「KONIKA C35EF」は少しクセのあるHEXANONで、思いもよらない描写をしてくれる楽しいカメラですがこの「HI-MATIC S」はあるがままに”何も足さず、何も引かない”実にリアルな絵を写し撮ってくれます。私の好みは後者なのですが、あなたならどちらを選びますか?プラボディの軽さに起因するのか、どうも粗雑に扱ってしまうことがある可哀想なカメラ。次からはバッグに入れるにも、そぉーと入れて上げよう。 このカメラのライバル達は、おしなべて開放値がf2.8なのにこれだけがf2.7なのはどんな理由によるものなのか。この0.1の明るさの差をセールスポイントにしたかったのだろうか。使った感じでは、その差は全く解らないです。 ボディ正面の機種名を表示している黄色い「S」のシルク印刷、これは最悪。全体のデザインはキリッとしまっていて好感が持てるのに、この一文字でおもちゃカメラになってしまいました。ゾーンマークは、最短80cmから無限遠まで5分割HI-MATIC Sの主な仕様発売年度1978年レンズROKKOR 38mm f2.7 3群4枚構成(テッサータイプ) シャッターセイコー製絞り兼用2枚羽 オート時1/4から1/450最短撮影距離80cm大きさ・重さ幅130・高さ84・奥行き55mm 330g 発売時の価格31,000円(ケース付き)主な特徴フラッシュ撮影時、距離のセットに連動して絞りを自動で最適値にしてくれるフラッシュマチック機構をそなえる。Minolta Hi-matic Sを使ってみました 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#minolta#hi-maticS#minoltahimaticS

2023.04.15

コメント(0)

-

132=Fujica 35-EE(FUJINON地獄へ堕ちていくゥ~)

もう何年も前、義母の押入奥深くカビだらけになって眠っていた「FUJICA AUTO-M」を譲り受けたのが、古いカメラに興味を持つきっかけになった。純粋無垢・完全無欠のジャンクだったこの”AUTO-M”をなんとか甦らせ、フィルム1本試写してその写りに驚愕しショックを受けた。その時以来、AUTO-Mの上級機であった「Fujica 35-EE」に恋い焦がれ待つこと2年。やっと手に入れたこの"35-EE"は、幸いなことに製造後60年以上を経たとは思えないほど完璧なコンディションであった。レンズもファインダーも一点の曇もなく、EE用のセレン電池も生きており、前のオーナーが大切に扱ってこられたことが手に取るように分かる。まぁモルトの劣化はいかんともしがたく、ここだけは張り直して早速試写した結果は予想通り、FUJINON 45mm f1.9は、AUTO-Mをさらに上回り、こってりした色の乗り、透明感、立体感、大伸ばしに耐えられる線の細い精密な描写 、素晴らしいの一言。こうなると当分FUJICA地獄から抜け出すことはできず、次のFUJINONを求めて彷徨い歩くことになる。 今のところ、”FUJICA”と名の付くカメラは4台あるが、描写に関しての不満は1台もない。プロ用の大型レンズで定評のあるFUJINONの技術は小型カメラにも反映されているのだろうか。今のところこの”35-EE”は中でも最高ランク。当時のフジカの雑誌広告やパンフレットのコピーに「レンズの逸品・・・フジノンレンズ」と書かれていたがそれは現在でも充分通用する。 デザインは地味で面白みはあまりないが、巻き上げ・巻き戻し装置、背面 に付いたフォーカスノブ、オートモードにするとピョンと飛び出すレリーズボタン等、オーソドックスを嫌った独特のメカニズムが興味を引く。また奇をてらったそれらの機構は、十分洗練されて使いやすさをスポイルしていないことも設計者の高い技量とセンスを感じる。一つ一つの部品も高精度で手抜きがなく、その上非常に丈夫に作られている。1961年製のこのFUJICA 35-EEは、60年代に産まれた傑作カメラの一つであることは間違いないであだろう。お世辞にもスタイルは褒められず野暮ったいカメラなのだが、このレンズを通して写し込む事物や景色は素晴らしく、是非皆さんにも体験していただきたい。幸か不幸か人気のあるカメラでは無いので中古相場も比較的安く手に入るはずです。FUJICA 35-EEの主な仕様発売年度・価格1961年 24,000円レンズ FUJINON 45mm f1.9(4群6枚構成)シャッターB・1ー1/1000秒露出計 セレン光電池メーター 焦点調節背面 ノブによる距離計連動直進繰り出しファインダー採光式ブライトフレーム、パララックス自動補正大きさ・重さ幅140・高さ92・奥行き68mm 780g主な特徴世界初の1/1000秒が切れるレンズシャッターカメラ 底板に付いた巻き上げレバーが「Fujica35シリーズ」の共通 した特徴。ギアの感触、バネのテンション等、非常にスムースで一級品の出来。ただセンターにあるフィルムカウンターは、良くない。確認のためには、いちいちカメラをひっくり返す必要がある。背面右側のノブはピント用のフォーカスノブ。左側面 の巻き上げノブは、ファインダーとの狭い隙間にウォームギアを配した独特の構造、実にスムースに巻き戻しができる。Fujica 35EEを使ってみました色の階調表現が見事、さすが6枚玉、中心部だけでなく四隅もきれいに解像する。確かにレンズに逸品だ。なんて素晴らしい発色をするレンズなんだろう。この時はフジのSUPER100を使用したが、まるでリアラで撮影した感じ。このスナップは、強烈な逆光シーンをEEオートで撮影したもの。フードなし、ハレ切りなしでここまでいける。上部センターに少しフレアーが出ているが、オートでここまで撮れれば十分。ところで、人物のスナップの場合皆さんはどうされていますか。私は必ず撮らせていただく前に一声かけて了承をいただきます。それは年齢にかかわらず、子供からお年寄りまで全ての人にです。そしてもし断られたら即座に引き下がります。この写真は、オトーサンはもとより2匹のワンコにも声をかけ撮影の了承を貰いました。最初の意図は、全員の後ろ姿を狙っていたのですがダックスくんがどうしても私を意識してしまい、後ろ姿で座ってくれませんでした。オトーサンとレトリバーくんはすぐに意図を理解してくれ、ポーズをとってくれたのですが。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#fujica#35-ee#fujica35-ee

2023.04.08

コメント(0)

-

131=Semi Minolta(ミノルタ命かも・・・)

えぇ~、この「写真機の話をしよう」ではことあるごとに「リコー命」「フジカ大好き」と言い続け、この2社の写真機には先入観・偏見・思い入れが強く作用した記事を書いてて、それ以外のファンの方にはさぞ顰蹙をかっているのではという懸念がないわけではありません。あくまで極々小さな一小市民の意見ですし、まして寛大にして博学な読者の方々は本気で読んでくださるわけがないので今のところ夜道も安心して歩いていられるわけです。 古いカメラの面白さに惹かれて、あれもこれもと手を出された方々の中には同じ問題が発生していると思いますが、防湿庫から溢れ出したカメラが家のあちこちに散乱していませんか?ウサギ小屋同然の我が家では、子供部屋はあっても私の部屋はナシ。ましてやカメラ達を陳列して眺め楽しむスペースなどどこを探しても見当たりませんから、引き出しや押入からはみ出してしまった可哀想なヤツがポツンポツンと出てくる、やがて1台また1台・・・だんだんと散乱し始めるわけです。こうなると"ハミダシ君”が1台増すごとに家人の目尻もピクンとしてくるわけで、その度こちらの心臓もドキン・・・そしてまたあちらもピクン、こちらもドキン。「もう敵の我慢の限界かなぁ~、これであと一台増えたら噴火するだろうなぁ~・・・」と思いつつ、やっと見つけたテレビキャビネットの奥の隙間に腰を屈めて押し込もうとしたとたん、メラメラ燃える目つきも恐ろしく無言で立ちすくむ発言権序列第一位の女帝が後で私を睨みつけているのでありました。この形相に私は腰を抜かさんばかりに驚き「いやっ、このうしろにネ、たしか△×÷○」などとアフアフしながら訳の分からないことを呟きつつ、件のカメラをシャツの下に隠しつつ、その場を這うようにして退散するのでありました。「あぁ~、ビックリしたぁ~、なんだよあの形相は・・・心臓止まるかと思ったョ」 やっぱりネ、そうなのネ・・・などと小声でつぶやきながら「あぁ~、いよいよ限界か」と、小心亭主はすごすごとカメラの整理に取りかかるのでありました。 そこでハタと気付いたのですが、やたらとミノルタ製のカメラがゴロゴロと出てくるではありませんか。自分では全く意識があるわけではなく、整理してみるとリコーやフジカより遙かに多くのミノルタカメラがあったんですね。 ありゃらぁ~、これはどうした訳でしょう。確かにロッコールの穏やかで品のいい写りは好きだったのですが、それを追いかけていたらいつの間にか随分とミノルタ製カメラが集まってしまったようです。自分の感覚では、小気味良いキレのあるリコー、油絵具で塗り込めたような色ノリをするフジカが一番多いはずと思っていただけにこれにはちょっと意外でした。もしかしたら本当は「ミノルタ命」だったのかも・・・。 だったらミノルタのカメラについても本腰を入れてルーツを辿り、いかにしてロッコールという銘玉が出来上がってきたのか、その経緯を知りたくなってきました。ミノルタ誕生のきっかけは、1929年(昭和4年)創業の「日独写真機商店」が製造した「ニフカレッテ」というスプリングカメラから始まります。日独のニ、フォトのフ、カメラのカ、それに小型を意味するletteを合成し、「ニフカレッテ」とネーミングしたそうです。これはベスト判8枚撮り(4cm×6.5cm)の小さく可愛いカメラで現存している個体が非常に少なく、あったとしても歴史的骨董価値が高く、入手は極めて困難なので諦める他はありません。 そして1933年、社名を日独写真機商店から「モルタ合資会社」と改め、いくつかの試作を重ね、1935年(昭和10年)、世に出したのが今回ご紹介のカメラ「セミミノルタ」です。市販量産カメラとしては、初めてミノルタ名を背負った記念すべきカメラで、いわゆる「ミノルタ」の歴史はここから始まります。 この写真機のプロフィールを大雑把に紹介しますと、ブローニー120タイプのフィルムを使用するセミ判カメラで、レンズはモルタオリジナルの「コロナール75mm/f4.5」、シャッターはやはり自社オリジナルの「クラウン」。私の所にある個体は後期モデルのようでレンズは「コロナール・ニッポン75mm/f3.5」というものが装着されています。敢えてニッポンと謳ったところに、きな臭いナショナリズムを感じますね。日本はアジア各地に進出し、国際的に孤立を深めていく時期に差し掛かっていた頃です。このカメラはそのように外地へ出向いていった人々に携帯され、その土地の風景や人々を撮ることにも使われたのでしょうね。全体の作りはツァイスのセミイコンタを踏俯したものなのですが、このカメラには本家を凌ぐ工夫がしてあります。それはシャッターのチャージ方法で、イコンタの場合はどのメーカーのシャッターでもチャージレバーによる操作が必要ですが、このクラウンシャッターはその必要がありません。いわゆるエバーセットなのですが、これがタダ者ではない!Bから1/200秒まで何と7速を選んで使うことが出来ます。この辺りの工夫とアイデアは並外れたセンスで後に大メーカーとして変貌する片鱗が伺えるのであります。 さて、このカメラではどんな写真が撮れるのか、早速試してみました。うぅ~ん、スタイルはセミイコンタそっくりですが、テッサーとは明らかに目指している方向が違いますね。相当に絞っても(作例2はf18まで絞り込んでいます)かなり柔らかい絵づくりで、今流に言うと眠たげな描写をします。しかし、年代を考慮すれば純国産レンズとしてはかなり優秀で画面の隅々まで手抜きのない写真になります。1952年製の「ミノルタ・セミP」と比べて見るとレトロさは一目瞭然。しかし、後のロッコールが目指したものは、このコロナールにルーツを見る想いがしますが皆様はどうお感じでしょうか。 SEMI MIMOLTAでの作例です1. Baby, it's you2. And i love her3. Left alone4. Magic touch5. 私がオバさんになっても6. 私がオバさんになっても-27. 若葉の頃 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#minolta#semiminolta

2023.04.01

コメント(0)

-

130=「MINOLTA Uniomat III」の手入れを試みる

ロッコールTD高じて ミノルタ・ユニオマットが作る写真に惚れてしまいI型・II型、それぞれポンポンと手元に来てくれたのですが、最後のIII型になかなか巡り会えず「縁がないのか」と諦め半分でいましたら、とうとうやって来てくれました、III型が・・・。 私はレンズの周りにセレン電池の受光板がぐるりと取り囲んでいる、いわゆるリングセレン式デザインの写真機がことさら好きなので、このユニオマットでもぜひリングセレンを装備したIII型が一番欲しいと望んでいたのです。で、実際に手にしてみるとトップカバー周りがなお一層スッキリしちゃってとてもスマートになりインテリジェンスを感じるほどのデザインに仕上げてあります(って惚れてしまえばアバタもえくぼなのでしょうが・・・)。 とはいえ、これとて誕生したのが1964年という相当に古いカメラですから、この個体もかなり草臥れていてファインダーを覗いたらまるで濃霧の中に居るようなほど真っ白。しかし二重像はシッカリ分離していますし、距離リングの回転とピッタリ同調して移動しますので見難さを我慢すれば実用オッケーのようです。 今度は後ろ側から肝心のレンズを光に透かして見てみましょう。ワァァ~~、ワァァ~~これはちょっとガッカリ、前玉に大きな傷こそ無いもののカビの菌糸が這い回っている様子は見えませんがかなり汚れの白濁がひどいですよ、これくらい白いと輝度の強いところではボアボアしてきそうだなぁ・・・。I型・II型と同様にこのIII型に至っても後群レンズのコーティング劣化白内障は改善されていないようです。 ということで、まずはそのまんま何処にも手を入れない状態で写してみたのがこの↓絵です。 ご覧の通り、案の定な写り方ですね。これ、そんなに強い逆光でも何でもないんです。ビルの向こうは普通の穏やかな薄曇りの空。それなのにこれほどのフワァ~~フワァが出ちゃいますからちょっとこのままでは可哀想・・・。しかし、真ん中の「山梨中央銀行」という看板に合わせた距離計はどうやら合っているようです。では、このファインダーの曇りとレンズの白幕汚れ取りをしてみることにしましょうか。1まず最初は、ファインダーの曇り取りから。トップカバーを外すのは、たった3つのネジを弛めるだけですのでとってもカンタンです。1つ目は巻き戻しレバーの下に隠れている円盤プレート状のネジ、2つ目はフロント側「minolta 」のロゴの下にある子ネジ、そして3つ目が巻き上げレバーの後ろに隠れているネジ、たったこれだけを取り外せばトップカバーが外れます。ファインダー部の各レンズが露出しましたら、柔らかいコットンを使用した綿棒などで丁寧にゆっくり汚れを拭き取ります、このとき、斜めに置いてあるハーフミラーの面は極々弱く軽く拭き上げます。強くこすってしまうと折角残っている蒸着ミラーが消えて距離合わせが不能となってしまいます。2今度はレンズの汚れ取りに向かいます。この写真機は典型的な3群4枚構成ですので前側から取り掛かっていけば一番後ろの4枚目まで容易に行けますので、整備も簡単です。まずは定石通り、フィルターリングの奥にあるカニ目リングを外します。写真機を分解したりするとき、ベテランの方はよくグリーンマットの上でされているようですが、私は写真機をいじるときはご覧のように必ず、白いボロタオルの上で作業します。これだと小さな小さなネジを落としてもすぐに目立って見つかりますし、それにグリーンマットのように弾みませんから何処かに飛んでいってしまうようなこともないのですね。3このリング状の光電池には2本のリード線が繋がっていますので、無理に引っ張って切ってしまわないように注意しながら作業をします。もし電池のターミナル部で切れそうだったり、腐食が侵攻しているような場合はリード線にかなりの余裕がありますので、思い切って新しい線を剥いて半田付けし直してしまった方が安心です。次に距離計リングを取り外しますが、この写真機は前群回転式で距離を合わせていますの、ここからが少し注意が必要です。やみくもにこの先の作業を進めちゃうと後でピントの距離出しをするときにエラいことになりますので、ひとつひとつ「覚え」を記録しながらやりましょう。まずは、距離リングを「∞位置」に固定します。作業は最後までこの位置をキープしたまま終わるようにしていきます。上の写真の3個のネジを取れば距離リングが外れます。距離リングが外れてしまうと下の写真のようになります。で、このときの飾りリング位置(∞)をメモしておきます。あとで組むときにこの位置にしっかり戻す必要があるためです。記録が終わったら、小さなマイナスネジ3個を回して飾りリングとりはずします。4これでやっと前群の取り外しが可能になります。ここでもまたレンズ位置のキープが大切なので、この写真のように3方向に3色のマークを記してしまいます。ちょうどうまく3つのネジを受けるピボットがありますので、そこを「見当」として利用しましょう。このマークをするときに1色のペンでやってしまうとどれがどうだったかのか、あとで正確な位置に戻せませんので「必ず色の異なる」ペンを使います。順ネジ方向で最後まで廻すとポロッとはずれます。おぉ~、やっぱり内側の凹レンズがひどく真っ白です。うぅ~ん、いくら密閉空間とはいえさすがに50年の歳月をくぐり抜けてくると相当にレンズが曇るんですね。日本は盛春からの湿気と晩秋からの乾燥の繰り返し、それを50回以上繰り返しているんですから、写真機にとっては過酷な地域です。5さらについでです、この際だから後群もキレイにしちゃいましょ。この写真機はLVリングセットの最開が「6」です。f2.8のレンズを搭載してますから、そのときのシャッター速度は1/8秒になります。なので、それ以上のさらなる低輝度でも写真が撮れるようその先には「B」まで用意されているので、シャッターを全開にしてしておくことが出来るんです。下の写真のようにLVリングをBにセットしておき、シャッターを押したままにしておくと、ご覧のように後群レンズの表面に触ることが出来ます。この状態で、手早くお掃除をしちゃいましょう。6さぁ、これでガラス関係はレンズ・ファインダーともほぼ新品状態のピッカピカになりました。ファインダーなども正面から見るとゴールドのマジックミラーになってますが、接眼から覗くとややブルーがかった像でいい感じ、いい感じ・・・。 そしてセレンメーターも各輝度のポジションでじっくり計測してみましたが、なんとなんと、まったく劣化などしていなくて50年以上経過した今でも正確にLV値を見極めてくれています。 今までに光電池式の写真機をずいぶん触ってきましたが、トップカバー左上に小さく電池がセットされている機種より、レンズ周りをぐるりと取り囲んでいるリング型光電池の方が圧倒的に長寿妙のような感じがします。なんといってもリング型の方が電池の面積が大きいですから、そんなことも影響しているのかもしれません。 これは、たまたま私の場合の個体差によるものかもしれませんが、初代キャノネットから始まって、キャノネット・ジュニア、マミヤEEメリット、リコー35S、コニカEEマチック等々、すべてメータがいまだに生きて使えています。7さぁ、これでアッチもコッチもみぃ~んな気持ちよくキレイになりました。では、あのフワァ~~フワァが少しは改善できたのか試し撮りに出かけてみることにいたしましょう。MINOLTA Uniomat IIIでの試写です最初のテストと条件を揃えるために同じフィルム(Lucky社製SHD100)を使って同じ現像液で同じ温度・時間で現像してみました。本当は同じ場所の絵の方がよいのでしょうけど、同じ光の条件が揃うわけではないので、上の方に空が出ている場面を選びました。こちらはかなり強い光が来ていますが、それほど盛大なフワァ~~フワァにはなりませんので、一応、今回の手入れ効果はあったのかなと思えるシーンです。ついでにカラーも試しましたので見て下さい。もうずいぶんと昔のこと、最初にこのユニオマットと出会ったときのことをまだ鮮烈に覚えています。とにかく、このTDというレンズはカラーでの色ノリが凄くいいんです。もしこのカメラをお使いいただけるので有ればカラーネガでの撮影がお薦めです。 せっかくB(バルブ)まで用意されているので、それを使って遊んでみましょう。これは1/2秒のつもり(勘)で切ってます。自分ではピッタシ静止のつもりでも手持ちだとこんなにブレちゃうもんなんですね。 モノクロでもカラーでもほぼフツウに写るようになったので一安心です。これでまた、大のお気に入り1台仲間に加わって嬉しい日々です。もし、あなたのユニオマットが少しくたびれていたのなら、それほど複雑な機構じゃありませんのでぜひ、お手入れをしてあげてみて下さいね。 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#minoltauniomat#minoltauniomatIII#minolta#uniomat

2023.03.25

コメント(0)

-

129=リコーフレックスVI & VII(6,800円の伝説)

世に伝説を生んだカメラというものは洋の東西を問わず数えるほどしかありませんが、この”板金リコーフレックス”は日本の代表的伝説カメラの一つですね。その伝説の一つ一つについては皆さんの方がよくご存じなのでここでは触れませんが、移り気な日本人を相手に昭和17年に誕生した「リコーフレックスB型」から33年の「ニューミリオン」まで16年の長きに渡ってよく基本モデル(板金ボディ)のままで頑張ることが出来たものだと思います。 この板金カメラもそもそもはドイツの「レフレクタ」というカメラのコピーだったのですが、あまりの大受けに柳の下を狙ったこのリコーフレックスのそのまたコピー品すら多く出回ったのはご承知の通りです。「このカメラがなかったら今日の我が社は存在し得なかった」とリコーの前社長が言っているように大企業誕生の礎を築いた偉大なカメラでもあるのです。そう言えば現在活躍しているカメラメーカーにはその会社を形作った偉大なカメラ達がそれぞれにありますね。ニコンには「ニコンF」、キヤノンには「キャノネット」、ミノルタは「ハイマチック」、コニカは「C35」、フジカは・・・うぅ~ん、これはチト思い着きません。 さて、シンプルイズベストという言葉がこれほどピタリと填る工業製品も珍しいですね。複雑な機構を一切廃することに依るメリットは甚大で価格の低減はもちろん、故障率の低下、重量の低減、操作のし易さと良いことずくめなのです。自動車の世界で言えばフォルクスワーゲンやシトローエン2CV、スバル360などと共通のコンセプト。最低限必要な物だけで構成されています。 初代のB型はローライコードをそっくり模したA型のシャッター機構を引きずり3枚バネのタイムまで装備した6速(1/5から1/200秒)という高級品が使われていましたが、戦後このカメラが大ヒットするきっかけを作ったIII型以降では2枚羽の3速にスペックダウン!この機能を削ぐという時代に逆行する大英断が史上最も安価で丈夫なカメラに仕上げる秘策だったのかも知れません。 その後のコンパクトカメラが小さな身体にギッチリと使われもしない多機能を背負い込まされて、2,3年も使い込むとウンともスンとも言わなくなっちゃう、どうなんでしょうこうゆうモノ造りの姿勢は・・・代替促進のためにこうゆうふうに作ってあるのは見え見えですが嫌らしい企業姿勢ですよね。 リコーフレックスは、何と言っても長期間に亘って支持され続けたカメラですから写りだってヘナチョコな訳がありません、このリコー・アナスティグマットレンズは伝統的に四隅の光量が若干不足するのですが、大方の使用目的は市井の人々の肖像、それこそ画面の真ん中にド~ンと子供達や妻が鮮明に写りさえすりゃ十分に用が足りちゃいます。しかし、見くびる無かれ!絞っていくほどに、どんどん解像力が増して素晴らしい絵を造ってくれるカメラなんです。当時のカメラ雑誌をめくっていてもこのカメラで撮った投稿写真なんてまず見かけません。圧倒的に売れたカメラですからそれを使った投稿があっても不思議はないのですが、アマチュアにはアマチュアなりの沽券とか見栄でもあったのでしょうか・・・ 雑誌に投稿するような方々は高価なカメラを使わないと良い写真が撮れないと言うような錯覚があるのでしょうか、たかだか1万円にも満たないカメラを使って投稿しても選漏れは確実とでも思っていたのでしょうか。確かに高価なレンズやカメラには値段なりの解像を保証はしてくれるのでしょうが、そのことが力のある写真を撮れると言うこととは別の問題ですよね。 さてこのカメラ、使い勝手はすこぶる軽快です。標準感度のフィルムをセットして1/100秒に固定、晴れ間なら絞り16、日陰や曇天なら8で何も考えずにバンバン撮れちゃう。暗くなりがちな二眼レフのファインダーですがこのカメラに限っては結構明るいんです。お陰でルーペなんか覗かなくてもすらすらピントが合わせられますよ。私の場合、動作に昔のようなキレが無くなってしまったので二眼レフによるスナップは暴挙と呼ぶに相応しいのですが、このカメラを持つとその軽快感から不思議とスナップの誘惑に駆られます。 現在、私の手元には銀座三愛で騒動を起こす伝説を生んだVI型と、シリーズ中、量産効果で最安値を設定した(6,800円)VII型が有ります。 今回の作例はアイレベルでも容易に使えるVII型で撮ったものを使いました。アイレベルで使うときはファインダーの蓋に細い線でカットされたフレームラインを片方の目で覗き、もう片方の目で被写体を直視します。そうするとアァ~ラ不思議!視野の中に綺麗で鮮明なブライトフレームが現れるではないですか。コツや慣れなど全く必要ありません、両眼を動員できる方ならどなたでも簡単に出来ます。この仕組みを「コンツールファインダー」と言うそうですネ。あなた自身の目玉以外何一つレンズを使っていないファインダーなので見えは最高。このカメラをお持ちでしたら是非一度このファインダーでの撮影を試みてください、ウエストレベルとは違う二眼レフの楽しみ方が拡がるはずです。 ただ近接で使う場合には、上下のパララックスがさらに大きくなりますので、そのことを忘れてレリーズすると思いも寄らないトンチンカンな写真が出来上がってしまいます。思いも寄らない写真を撮り続けた私が言っているのですから間違い有りません。因みにVI型で撮ってもコントラスト・尖鋭度・光量落ちなど全く同様になりますので、全く同じ形式のレンズが使われているものと思われます。 この3枚玉、モノクロに関しては必要にして十分、言うことのない描写をしてくれるのですが、カラーを詰めても全く癖のない自然な発色を見せてくれます。こんな良いレンズを使ったカメラが何で6,800円で作ることが出来たのでしょう。RICOHFLEX VIIの作例です 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#リコーフレックス#ricohflex

2023.03.18

コメント(0)

-

128=Druopta Vega(一度は死んだ身・・・)

日本は昭和20年の敗戦時、それこそ家内工業から重工業まで全ての領域で本土爆撃を受け、工業でモノを生産するという行為そのものの息の根を止められて無条件降伏をしたわけですから、終戦当時はどこもかしこも廃墟同然、人々もぼろ雑巾のごとく疲弊していたはずです。しかし、米占領軍の監視下でそのような状況の中、1年経つか経たないかで日本の工業は起きあがろうとという鼓動があちらこちらから見え始めます。 例えばカメラ製造に焦点を当てると、昭和21年には早くも昭和光機の「レオタックス・スペシャル」、小西六の「コニカ1型」、千代田光学の「セミミノルタ3A」が誕生しています。翌22年になると、千代田光機の「ミノルタ35 I型」、光学精機の「ニッポン」、理研光学の「ゴコク・リコール」(ベスト版)、千代田商会の「ボルティ」(ボルタ版)などが出てきました。こうした先人達の生命力というかバイタリティには心底敬服してしまいます。 このタイトル写真をご覧ください。これは1949年にチェコスロバキアの”ドルオプタ”という会社で作られた「Vega」というカメラです。私にとっては同じ1949年(昭和24年)生まれということで、何となく因縁めいたものを感じてもう随分前に購入したモノです。早速使っては見たものの尖鋭度は全くと言っていいほど芯が抜け、カラーで使うと色が黄濁するなど時代が時代だけに大した物ではないと棚の奥で埃を被らせていました。 この「ベガ」が生まれたチェコスロバキアも1945年にナチスドイツの占領から開放され、自由になると思いきやソビエトが手を伸ばしてくるんですね。このことがチェコの人々にとってどうゆう影響があったのかは計りしれませんが、時代に翻弄されたことはその後の歴史を見ても分かります。日本と同様に戦後の早い時期にこの様な綺麗な工作がされたカメラを作っていたチェコも優秀な人材が多くいたことは明らかです。このカメラを含め、チェコのカメラについてあまり多くの情報を持っていないので詳しいことは分かりかねますが、有名な「フレクサレット」をはじめ、ドイツカメラをも凌ぐほどの丁寧な作りで良く写ることは共通した特徴なのですが・・・。 さて、同じドルオプタの「エタレッタ」というカメラが存在しているのですが、このカメラの写りが実に素晴らしい!そして、何と搭載されているレンズが私のベガと同じ「ETAR 50/3.5」ではありませんか。『えぇ~、そんなバカなぁ~・・・』、確かに「エタレッタ」はこの「ベガ」よりは新しいカメラですがレンズ名称は同じだけどレンズは全く別物なのかなぁ~・・・!? あまりの写りの差に愕然となった私ですが、気を取り直してカメラを点検してみることにしました。うぅーん、原因はここかぁ~、何とレンズの中玉がうっすら汚れで曇っています。おまけに前玉を回転させて焦点距離を合わせるのですが、これがかなりズレていました。これではちゃんとした写真が撮れるわけがありません。このカメラを手に入れた当時はレンズの分解はもとより距離の調整法など自分で出来るなんて夢にも思っていない頃でしたから、ズゥ~とそのままで放ってあったんです。早速バラして全てを調整し直しました。 このカメラは、仕組みから操作に至るまで実に趣きがあります。全体的なプロフィールはトリプレットの50ミリ、f3.5の沈胴式レンズを備えた目測式35ミリカメラです。フィルム装填のためにはボディ左横に付いているラッチを上げると裏蓋がそっくり外れます。巻き取り側にはスプールがありませんのでマガジンが必要です。今となっては純正のマガジンなど入手するのは困難ですので市販のプラスティックマガジンで代用しました。これで難なく使用することが出来ます。上の装填状態の写真をご覧ください。このフィルムに見覚えがある方は70代以上でしょう。(中身は、フジのアクロス100の長巻から入れ替えて使ってます)その上の接眼レンズが実に小さいでしょ、直径2ミリほどしかありません、瞳の直径より小さいかもしれませんね。しかし、これでしっかり撮影範囲がそれも綺麗に見えちゃうんです。小さくて見難いことでは右に出るモノがいない「リコーハイカラー35」の接眼レンズより遙かに小さいのですが見えは逆にハイカラー35より良く見えるんですから不思議です。 撮影するときは先ず沈胴されている鏡胴を所定の位置まで引っぱり出し反時計方向に捻ります。そして、フィルム巻き上げノブの前に付いているストップレバーを引きながらフィルムを巻き上げます。さらにトップカバー上のフィルムカウンターをノブで0にセットしたら撮影開始です。絞りと速度を任意にセットし、シャッターチャージをします。勿論、沈胴レンズなのでレリーズボタンはリモート式ではなくシャッター上部にダイレクトに付いているんです。 従ってあくまで優しくソフトに操作しないとブレブレ写真を量産することになってしまいますよ。スマホに付いているカメラですら超鮮明な画像が得られる現在、こんな悠長なことをしてまで心許ない写真を撮っている私は一体何なんでしょう・・・Druopta Vegaの作例です1. 木槿(ムクゲ・実用上の最短距離です)2. 場末の銀座(絞り開放)3. 無神経に切るとシャッターブレの連発!でもコレ妙な立体感が・・・4. 帆船の休日(ボケ足もキレイです)5. 本郷にて6. ボンネビル(開放での最短距離)7. 一触即発! 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#Druopta#Vega#DruoptaVega

2023.03.11

コメント(0)

-

127=fed 5("ともしび"に火を灯しに行っていたいた頃)

先日、ちょっとした祝いの宴席に招かれまして久方ぶりに我を忘れて楽しんじゃいました。出席者の大半の方とは初対面なのですが、お酒も程々に廻って気もほぐれた頃になるとお決まりのカラオケが始まりますね。まぁ、皆さん次から次ぎへと出てくるは出てくるは・・・・。中には相当授業料を使っているなと想像がつくほどお上手な方もいて、この時とばかりすっかり歌手気取りになっちゃうおバカもいたりして!人は謳うことが好きなんだなぁ~と改めて感心した次第の一日でありました。 わたくし個人は人に自慢できるような音感を持ち合わせていませんので、座を白けさせない程度の参加に留めることにしていますが、それでも若い頃は自発的によく謳いに行きましたネェ~。「行きましたネェ~だと、お前の若かった頃にはカラオケなんてあるわけないだろ!ウソ言うんじゃねっ!」。はぁ~、なるほどおっしゃる通りカラオケなどと言う個人技を発揮できる遊興施設はありませんでした。しか~し、人は美声だろうが音痴だろうが謳うことは昔から好きだったんです。この欲求は誰にも止められない、我ら青春時代にもこの欲求をちゃんと受け止めてくれた場所があったんですヨ。新宿歌舞伎町・歌声喫茶「ともしび」、うぅ~~~ん、懐かし~いぃ。 その当時は何と言っても喫茶店の第1期黄金時代(以降、未だに第2期黄金時代はやってきていません。現在流行のドトールやスタバは喫茶店とはチト違うような気がしてるんですが)、当時は、日本中の村から都市まで喫茶店が乱立していたんです。 こうなると当然、隣の店と同じことをしていたんじゃぁ客足が伸びませんから個性を出そうと言うことになる、まして繁華街ともなれば競争は熾烈を極めます。 ●純喫茶(ヤクザ関係のお仕事の方が結構いました) ●和風喫茶(着物を着たオネーサンが楚々としてお茶を持ってきてくれました、コーヒー1杯の値段も少し高め、だけどオネーサンきれいだから許せた) ●クラシック喫茶(割と下向き加減の人が多かったのであまり出入りしていませんでした) ●ジャズ喫茶(これはいまでも細々と生き延びている、セロニアス・モンクやハービー・マンに出合ったのもココ) ●同伴喫茶(店内、足元がおぼつかないくらい暗いです、イスの背もたれが異常に高いです、どうゆう訳だかお客の息づかいがみな一様に荒いです、ムーディなBGMの音量は極めて大きいです、以上) この同伴喫茶に至っては小生あまりに利用率が高かったためにマネージャーと仲良くなってしまい、気が付いたらそこで働いていました。渋谷・円山町近くの「紫苑」っていったけなぁ~・・・。まだ高校生だったので、親には軽食喫茶で働いていると嘘つていましたが。 さて、話を戻してその歌声喫茶「ともしび」ですが、50代以下の方は歌声喫茶???でしょうネェ~。信じられないかも知れませんが1パイのコーヒーを飲みながら見ず知らずの皆さんと一緒に大真面目で大合唱をするのです、それも大声で。 えっ、喫茶店でマジメに合唱するの?どうやって?それって、かなり変じゃない?うぅ~ん、そう言われてみりゃ変かもしれない、しかし当時は真剣に歌っちゃったんだからしょうがない。今になって思い出してみるとかなり恥ずかしいィ・・・近くに穴があったら入りたい(もう、手遅れだな)。 して、どんな案配かというと、入口を入ると比較的広い店内に10脚くらいの大きな細長いテーブルがあってそこに見ず知らずの人達と互いに相席で座る、客は大抵が男同士・女同士で行くんです。もうデキている、或いはデキつつあるというようなアベック関係の客はほとんど来ない、そうゆう奴らは歌舞伎町の端っこに立ち並んでいるホテルに直行しちゃう。勝手にやってろ、コンニャロメ!そしてなんとなく、男・女・男・女というように並んで座る不文律の様なものが有ったような無かったような・・・いや確かにあったな、そうゆうことにしておこう。 前方には学校の教室の教壇みたいに一段高くなった小場所があって、そこに司会者というか指揮者というか歌唱先導をするロシアの民族衣装のルパシカを着たおじさんがアコーデオン奏者と共に居て、お客をリードするわけです。アコーデオンと言えば、最近めっきり見かけなくなりましたねぇ、当時は唄の伴奏と言えばまずアコーデオンというしかっりした関係が築かれておりましたネ。メーデーで労働歌を謳うときも、NHKのど自慢大会の時も、病院白衣を着た傷痍軍人さんもみなアコーデオンの伴奏で歌っていたものです。 そしてその”ともしび”で合唱する歌というのは、どうゆう訳だかロシア民謡とか労働関係の唄が多かった。「トロイカ」「カチューシャ」は言うに及ばず、ボルガの舟歌・ステンカラージン・国際学連の歌・赤旗の歌、軽いところでは、おお牧場は緑・アルプス一万尺・・・あぁ~、しみじみ懐かしいナァ~。しかし、流行歌はあまりというか全く題材に上がらなかったのは何でだったんだろう。ピンキラの「恋の季節」とか、いしだあゆみの「ブルーライトヨコハマ」なんて大ヒットしていたんですけどね。その頃は70年安保闘争の真っ只中、若者は結構真剣に社会や政治と向き合っていたんです。したがって「♪わっすれられないの~~♪」を大合唱する雰囲気じゃ無かったんですね。しかし狙いとしては初対面の女性と席を隣合わせて、曲目によっては腕など組み合いながらお歌が唄えるんですからこんな楽しい夢のような場所はそうは無かったのであります。万一、意気投合などと云うことにでもなれば「コンニャロメ組」になれるかもしれないし・・・。現代の若者は合コンなどと称して、生意気にも酒の力を借りて如何わしい怪しからんことを企みよりますが、こちらは1杯のコーヒーと歌の力のみ、何と健全なこと!何と安上がりなこと!ドーダ、参ったか! そんな歌声喫茶で唄ったロシア民謡などを思い出しながら口ずさみつつ、今回はロシアカメラ(正確にはソビエト製カメラ)「フェト5」を持ち出してみました。 このカメラの特徴・構造については今更わたくしがツベコベやったところで何の足しにもなりませんので、諸先輩の優れたレポートをあてになさって下さいまし。ただ私から一言申し添えるとしたらLマウントを使用したカメラの中で最高の使い勝手を有しているということです。ホールディング・重量バランス・各リングの操作性・巻き上げ操作・視度補正付きファインダー・ホットシュー・露出計(私の個体は今のところ2段ぐらいのズレで、ほぼいい感じの位置に針が振れています。ソビエトものとしては上等の部類です)等々、レンジファインダーカメラとして完成の域に達しているのではないでしょうか。シャッターボタンの位置と高さについては「なんでやネン」で不可解極まりありませんが、かれこれ40年以上前のカメラですから不問として許しちゃいます。欲を言えば切りがありませんが、レンズも付いて1万円前後でこれだけの使い勝手と鋭い解像の写真を手にすることが出来るのですから、「ふぁんたすちっく」と言わずして他に何があるでしょうか。ジェルジンスキーさん、ハラショー・ハラショー・・・・。Fed 5「インドゥスタール61(55/2.8)レンズ」での作例です 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#fed5

2023.03.04

コメント(0)

-

126=FUJICA COMPACT D(大原麗子さんの額)

「美人は三日で飽きる」なんてよく訳知りの練達さまがおっしゃいますが、果たしてそんなものなのでしょうか。わたくし、70年を越えて生きてきましたが、今だこの言葉にすっきりと納得が行かないのであります。いえ、納得がいかないどころか「おいおい、ホントかよォ~、そんなこたぁねぇだろぉ~・・・」なのでありますね。少なくとも過去に於いて、それも遠~~い遠~~い過去なのでありますが、わたくしとお付き合いいただいた美人?のご婦人方とはどんな問題があろうとも三日でオシマイと言うことはなかった。それにもっと正確に言えば、好意を持ってお付き合い頂いた誰一人として、こちらから”飽きた”などという勿体ない経験がございません。5年、10年とお付き合いしたのなら、もしかして飽きると言うこともあったかも知れませんが残念なことにすべての場合でこちらが飽きる前にあちらから飽きられるということの繰り返しだったわけで・・・。 なもので、美人三日説はどうもピンとこない、もっとも「惚れてしまえば痘痕もえくぼ」と申しますから当方が勝手に美人と思いこんでいるだけで、世間の大多数に問うたならば「ありゃぁ、美人とはいわねぇだろ」と反論されるかもしれませんがね。それとも何処かのヒューマニストさまが美形でないご婦人方のために、明日への希望を持っていただくために発したことなのか、まぁどちらにしてもこの言葉には同意するわけには行かないのであります。 ところで、私達が毎々お世話になっている写真機にも美人とそうでないのとが居ますよねぇ。しかしまぁ、これとて個々人の好みが大きく反映しますから、いくら私が「どうよ、見てよ、この○○○のボディライン、セクシーだねぇ~・・・」と相手に向かって褒め上げたところで、その相手がまったく趣味としていなければこちらのセンスさえ問われてしまうわけで、甚だややこしい問題ではあるのですがね。しかし、今回まな板の上にあげた写真機は、余程エキセントリックな美意識の持ち主以外は美人カメラということに同意していただけるでしょう。 この写真を再びよ~くご覧ください。「フジカ・コンパクトD」というカメラです。どうですか、これを美しいと言わずして何を美しいと言えばよいのでありましょうや。まずですね、正面を向いたときのファインダー窓をはめ込んだメッキ枠のプレート、横一直線でキリッと締まっているでしょ。このラインはシビれますよ、例えて言うなら大映映画「女賭博師壺くらべ」の江波杏子さんの目元のように実にクール!そして、レンズに眼をやるとこれまた大口径の玉がドォ~ンと・・・!このやや小さ目なボディにはバランスを崩さんばかりの迫力でコッチを見返してくるわけです。「そんな大きなオメメで、あんまり見つめないでよ、テレるなぁ~・・・」と、ついやに下がってしまいますよ。まるで、黒沢映画「赤ひげ」に登場された団玲子さんのクリッとしたオメメのようでしょ。 今度はコッチ、コッチ、上から見て見て・・・、これ以前の”35SE”や”35EE”では距離計機構を納めるために一段盛り上げていたんだけど、これはスッキリ洗練されちゃってツライチ!で、なんでツライチに出来たかというと巻き上げレバーを伝統の下面に付けているからなのです。どうです綺麗でしょ、例えて言うなら若き日の大原麗子さんの額くらいに美しい。そして、その巻き上げレバーさえボディとツライチの仕上げちゃいました。もう見事としか言いようのない工夫と意匠でしょ。 さっアナタ、このカメラをお持ちでしたらぜひ目の前に置いてとくと眺めてくださいな。江波杏子さんや団玲子さん、おまけに大原麗子さんまでがダブって現れますよ。 というわけで、チト懐かしい美女の方たちを引っぱり出してきましたが、このカメラが昭和43年に誕生したもので、そのころにご活躍されていたみなさまとシンクロさせたかったわけです、どうぞ悪しからず・・・。Fujica COMPACT Dでの作例です 今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#fujica#compactd#fujicacompactd

2023.02.25

コメント(0)

-

125=Kodak Pony C & II(美味しかった脱脂粉乳)

第2次世界大戦で勝利した連合軍側は、その後の世界を牽引して行くわけですが、とりわけリーダーだったアメリカはヨーロッパ諸国とは違って自身の国土が無傷だったことで、戦後復興に一切の費用が懸からなかったわけですから、これは傷ついた他の国々とは大きく事情が違ってきます。元々経済的には優位に立っていましたが更に輪を掛けて拡大していきました。ソ連が大きく台頭してくる1960年あたりまでは我が世の春を謳歌するんですね。人々は派手なツートーンカラーのオープンカーでドライブ、日が落ちるとジンやバーボンを呷りジャズのリズムでダンス・ダンス・ダンス・・・。当然この恩恵は子供達にも舞い降りてきて、男の子たちはプレスの効いたズボンにフラノのブレザージャケット、女の子も裾が大きく拡がった可愛いレース地のフレアースカートを着せてもらって白いソックスにピッカピカの革靴・・・。おぉ〜何とリッチなことでしょう。 その当時、たまたま日本に生まれてしまったわたくしは、尻や膝に継ぎ当てをしたズボンを履き、すり切れた先から親指が覗くアサヒのズック靴を素足で履き、学校給食で出されるアメリカさんから供与された脱脂粉乳を「美味しい・美味しい~」と言って飲んでいたんです。周りを見渡したところで、ジャリ禿の修君もお転婆なユリ子ちゃんも一年中鼻を垂らしていた良平君も皆同じ様な状況でしたので、これがスタンダード。別に貧しいなぁ~とか、悲惨だなぁという思いは全くありませんでした。 そんな時代背景の基にアメリカで誕生したのが今回のテーマ「Kodak Pony」です。スタイルや仕様、ネーミングを見ると正面切って大の大人が使うものではなく、かといって玩具というほどチャチなものでもないので、少年少女をターゲットにして作られたカメラに間違い無いでしょう。 単に「Pony」といっても1950年に初代が誕生し、62年までに細かな変更を加えて6機種のPonyが製造されていました。いま私の手元にあるのは、55年製の「Kodak Pony 135 Model C」と57年製最終型の「Pony II」の2台です。左は1955年製「Kodak Pony Model C」、右は1957年製「Kodak Pony II」、'57 パッカードコンバーチブルクーペと共に 「Model C」は、ハーシーのチョコレートのような色をしたベークライトボディに44mm, f/3.5の3枚玉レンズ、前玉回転式の焦点調節、絞りは3.5から22まで選べ、シャッターもバルブはもちろん1/25から1/300まで4速が選べる本格的な物が使われています。コダックのカメラは伝統的に初級者を意識した作りがしてあって、このカメラにも絞り表示にはf値のほかに英語の文字による明るさの表示が鏡胴のプレートにプリントしてあります。Kodak Pony Model C またレンズリング正面 には目立つ赤い数字で絞りの変化による深度が一目で分かるリングが装着されており、このカメラを子供達が使うことで写真機の仕組みがしっかり憶えられるような教科書的な作りのカメラになっています。 もう一方の「Pony II」は、正面のメタルプレート以外は全身黒のベークライト製で直線を使ったデザインがやや近代性を感じさせます。しかし、レンズは3枚玉は変わらぬものの44mm, f/3.9とややスペックダウン、前玉回転式で焦点調節も出来るのですが、絞り調節がf値ではなくEV(エクスポージャーバリュー)式に変わってしまい、絞り羽の枚数も菱形の4枚(C型はほぼ円形になる6枚)、シャッターも約1/50秒位の単速になってしまっています。これは一体どのような計画で造られたものでしょうか、これでは標準的な写真の基礎は覚えられませんね。これがコダック流の進化なのでしょうか、どうもよく理解できません。 コダックという会社が写真の歴史に関して貢献したものは、質、量共に膨大なものであることは世界中の誰もが認めるところですが、一方でアメリカ合理主義に基づく切り捨てについても考えさせられることも多いですね。特にフィルムフォーマットに関しては直接会社の利益に結びつく事柄なので、手を変え品を替えということが起きてきたわけです。 今回のPonyシリーズは、たまたま35ミリフィルムを使用していましたので、今日でも問題なく使えますが、126・127タイプ等、今では消えてしまったフォーマットだと撮影に要する労力よりフィルム調達の苦労の方が多くなってしまうので、カメラだけが残って路頭に迷ってしまうことになります。同様に現在のデジタルカメラにしても記録メディアやPCとの接続方式が短期間で進化してしまうのでライフタイムは更に短くなってしまうと思われます。 使ってみた印象は、下の作例をご覧頂けば一目でお分かり戴けると思いますが両機ともに共通してアンダー部をいとも簡単に省略してしまい、立体的な表現をすることが非常に難しいレンズです。製造目的や価格からすれば、そう気を入れて作られたことではないにしても、かなり端折りすぎではないでしょうか。現代の高密度な感材を使ってもこの通りですから、当時のフィルムでは更に解像が悪化したと思われます。カラーの作例は「Pony II」を使った物ですが、マッキキという感じで黄色に転んでしまい、どうにもこうにもという感じです。 ということで、どうもいい印象が無いのですが一つだけ素晴らしいものがあります。それは上質な牛革を使い、しっかり縫製された茶色のケースで、やっぱり物資だけは世界一豊富だったんですね。PONY Model Cでの作例です1. am7:002. am10:003. pm1:004. pm2:305. pm4:00PONY Model IIでの作例です1. 尖鋭度は充分です!2. 暗部の省略が気になります3. この通りかなりY側に転びます4. 無限遠の解像は、あまり得意ではありません今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#kodak#pony#kodakpony

2023.02.18

コメント(0)

-

124=キヤノン大口径FL58mm・f1.2レンズの絞り羽の固着を解消する

絞り羽にヘリコイドリングの油が回ってしまい途中で止まって動かなくなってしまっているジャンクのキヤノン大口径レンズが転がってきましたので整備を試みてみます。これまでの経験から大抵のキヤノンFL・FDシリーズレンズは絞り羽までは前からのアタックで到達できましたので、これも前から行くことにしましょう。 レンズを観察すると最前端のネームプレートリングにはカニ目穴は有りません、しかしフィルターネジに沿って付いているようなので、ここはまず円形のゴムブロックを用意して回してみることにします。この時、プレートリングよりレンズの前玉の方が出っ張っていますので、写真↓のようなゴムブロックを使います。(テーブル座用としてどこのホームセンターでも売っています)3段あるレリーフリングのうち、中心部のレリーフをナイフでカットすれば、レンズ面に無接触で回すことが出来ます。 プレートリングが外れると下の写真のようにハッキリと分かりやすいカニ目の付いたリングが露出するのですが、これが外周と内周と2個あります。内周にあるリングは前玉を固定しているものです。今回の作業ではこれを外す必要は有りません(赤矢印の方)。緑色のカニ目リングを外して下さい、ネジ方向はこれまでのものすべて純ネジ方向です。 このカニ目ネジを外すとご覧の通り、レンズの前群と中群が一つにまとまってゴロンと外れてきます。これで一気に絞り羽のところにまで到達できます、簡単でしたね。 羽はご覧のような状態↓で、かなり硬い油で固まっています。たぶんヘリコイドグリスが経年で溶けて絞り羽にまで回ってきてしまったのでしょうね。この状態で溶剤を用いて丁寧に拭き取ってしまうやり方でまずは作業を進めます。それでダメだと反対側から探っていって絞りのブロックを取り外さないとと相当面倒なことになります。かといって、このままベンジンのお風呂に浸けてしまうようなアラワザはさらにヘリコイドグリスを全パーツに塗りつけるようなことになってしまいますので逆効果です。 何度か繰り返し繰り返し油を拭き取っていきます。羽もだんだん綺麗になっていきますが、問題は動きなのでスムースに羽が開閉するようになるまで根気よく拭き取りを繰り返します。機構部にまだ溶剤が残っているうちはスムースに動いても乾燥してしまうとまた渋くなったりしますので、ここは時間を掛けてしっかり検証しながら作業を進めます。この乾燥までの待ち時間はけっこう暇ですので、この際ついでに前群中群の清掃もやっておくといいですね。2枚目の写真の説明の項で赤矢印のリングを外すと、前玉が外れてそれ以降のレンズをばらすことが出来ます。ただ光に透かしてみてまったくクリアーで有れば無理に開ける必要はありませんけどね。 こうして油除去清掃が一応終了しましたら、この状態でカメラに取り付けてみて絞り羽がセットした数値の位置まで絞られてシャッターが切れるか何度もテストをしてみて下さい。それでオッケーなら、外したレンズブロックを再度取り付けていきます。 さて、この1964年製のオールドレンズ、一応実用の範囲にまで動くようになりましたが、どんな絵を作ってくれるのか試写が楽しみなってきました、週末散歩のお供はこのレンズを着けたCanon FPで決まりですね。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#canonlenz#canonfl50f1.2

2023.02.11

コメント(0)

-

123=キヤノンFD35mm/f.2レンズのカビ取りを試みる

前回、キヤノンFDズームレンズ35-70mmのお手入れが上手く行きましたので、今度はカビでうっすら白い幕が出来ている単焦点の準広角FD35mmレンズのお掃除を試みてみます。前から後ろから光に透かしたりして覗いてみますと、どうも前群の方が侵されているように見えます。なので取り敢えず前から外していくことにいたしましょう。最前端のネームプレートはカニ目の穴がありませんので、円形のゴムブロックを使います。このゴムブロックはホームセンターなどでいろいろな径のものが売られていますので数種類を用意しておきます。 もうかなり古いものなのでフィルタースクリューなどに埃が詰まってしまって、ゴムブロックを強烈に押しつけて回そうとしても頑として固まっていて廻りません。無理をするとこのプレートはプラスチックで出来ていますので割ってしまいそうですので、ここは浸透潤滑剤を極々少量染み込ませて10分ほど放置して埃を浮かせます。これでスルリと廻るようになり楽に外すことが出来ました。 今度はフード取付用のリングを外していきます。矢印の3本のビスを抜きますが位置確認はしなくてOKです、ちゃんと偏心した位置に穴がありますから再組立の際はその位置に穴を合わせれば元通りになります。この辺の作り方は再分解を前提にした設計かと思われますがなかなか親切に作ってあります。 フードリングを取り去りましたら、いよいよ次に最前端のレンズを外します。これは直径32ミリほどのカニ目つきリングで固定されていますから専用工具で簡単に外せます。私はこのような小径のカニ目リングには100均ショップで売っている「先曲がりラジオペンチ」を使用しています。もちろんオリジナルの状態ではカニ目の小穴にペンチの先端が入りませんのでグラインダーで研ぎ削って鋭利に加工しておきます。 これでどうにか2群目にアクセスできるところまで来ました。クリーナーを付けた綿棒で中のレンズを拭いてみますがほとんどクリアーになりません。これはこのレンズの裏側が問題のようです。仕方がないのでさらに深入りしてみましょう。 写真機やレンズの整備は必要以上に突っ込んで深入りしていくと、私のようなド素人は返って症状を悪化させてしまったり、最悪引き返す道を見失ったりしてしまいます。これでは何のために開けたんだか無意味となってしまいますので無理は避けてギリギリのところで済ますよう心掛けています。 2群目を外すためには、またこの矢印の小ビス3本を抜きます。ビスを取り去りましたら、受け台とフランジ面がピッチリ癒着したようにくっついていますので、細めのマイナスドライバーなどでゆっくりこじると”パコッ”と外れるはずです。 これで2群目の前後と後群の前側の手入れが出来るようなりました。うっすらした汚れの白膜はクリーナーで落ちますが、カビの菌糸はそれでは落ちないことがありますので、その場合は消毒薬の「オキシドール」を塗布してしばし放置しておくと簡単に菌糸を除去できます。さて、これでスッキリクリアーなレンズに回復しましたので、元通りに組み戻していきましょう。 このレンズにはご覧の通り樹脂部品が多用されていますので、ビスを締める際はほどほどの締力で止めることが肝要です。力任せに締め込んでしまうと樹脂材が割れてしまったりネジ山を壊してしまいます、くれぐれも注意して作業を進めます。 これで今回の整備は終了となります、作業前より症状が悪化せずに一安心と言うところです。ヨカッタ・ヨカッタ・・・ 私は写真機やレンズの整備を行うときはご覧のように必ず使い古しの白いタオルを敷いてその上で作業するようになりました。以前は緑色のゴム製マット上で行っていたのですが、それだと極小のネジやバネが跳ねて飛んだ際に、必ず行方不明なってしまうのでした。しかし白いタオル上だと小さなネジや部品が落ちでもすぐに居場所が分かりますからこの上なく便利。みなさまも一度白タオルをお使いになってみてはいかがでしょうか。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#canonlenz#canonfd35f2

2023.02.04

コメント(0)

-

122=ミノルタSR505のシャッター幕調整のようなもの

今回は、上野の駅前辺りから徘徊開始です。 本日のパートナー「ミノルタSR505」に準広角の35mmの単焦点を装着してのスナップです。快調にパシャっ・パシャっとシャッターが切れている。 ほぼ3時間ほど彷徨いてカラー1本、モノクロ1本の成果。 しかして、これが本日の初っぱな1枚目!で、↓これが7枚目、というか36枚すべてがこのように半ちょちょ切れ状態! うわっ、なんてこったっ・・・・ こうなっては残りのモノクロを現像する気力も失せて、しばし茫然自失。 いつもの巡回コースとはいえ、同じスナップ写真なんて絶対に撮れないしねぇ、 悲しいよ、まったく・・・で、ウラブタ開けてシャッターを観察すると案の定、 後ろの幕が丁度真ん中のところで残ってしまうという症状がでています。 一眼レフの布シャッターなんていじったことないし、どうすりゃいいのかな。 しかし、このままでは先に進めないので申し訳ないけどこのカメラにドナーに なってもらうつもりで、やれるだけのことはやって見ましょう。 ・・・殺しちゃったらゴメンね。 まずは、幕の動きが油ぎれで渋くなっているのかもという推理でドラムのシャフトを洗浄・注油してみることから始めました。 これで治れば、一番簡単な方法です。 ドラムのシャフトは位置的に、この電池収納の下あたりになるはずですので、この電池ボックスを取り外します。ありましたコレです(↓)、この真鍮製のメタルがドラムシャフト。 本来なら開腹してすべてを取っ払って作業すべきでしょうが、 そんなことしたら間違いなく再組立が出来なくなって殺してしまうことは目に見えていますので、 開ける箇所は最小限にとどめます。 これを丁寧に何度も洗ってから、ごくごく薄めたシリコン油を滲ませてやります。 結果、シュワッ・シュワッっと気持ちよくシャッターが切れだしましたが、 後幕の方は相変わらず残ったままです。(涙)仕方がないので今度は幕を引っぱり動かしているバネのテンションを少しいじってみましょう。 以前に一度、これをやってリボンをブッちぎったことがありますので、 実はとってもやりたくない作業です。 この下の写真の赤丸で囲んだ上の方が先幕、下が後幕のようです。 なので下の方のギアを締めていきますが、決してラフに扱わないようにします。 この小さな歯車をたった1歯動かすだけでググッとテンションが上がってきますので、慎重に1歯づつ締めがら様子を見ながら作業します。 今回はどうもテンションの低下が原因だったようで、1歯締める毎にだんだんシャッターの開度が大きくなってきました。で、一応6歯締めたところで全開になりましたのでここで止めます。 必要以上にバネ力を上げてしまうと、またバシッとリボンをぶっ切っちゃいますからね。これで、フタをする前にすべての速度で検証してみて、シャッターが全開していればオッケーです。 以上、まったくの自己流で調整に試みましたが、この作業に精通しておられる方がみたら、 あまりのめちゃくちゃに噴飯するかもしれませんね。 今回は、たまたま上手く動き出しましたが、やっている人間はまったくド素人の輩です。 みなさまがもし同じトラブルに見舞われましたら、しかるべきところでしかるべき修理をお受けになってくださいませ、なんといっても純機械式写真機は「昭和の文化財」なのでありますから。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#minolta#sr505#minoltasr505

2023.01.28

コメント(0)

-

121=「efke KB 25」というモノクロフィルム

かなりローカルな話題で申し訳ありませんが、先日私がビックリした新聞記事を目にしましたので、ちょっとそれをご紹介しましょう。それは本の売れ行きを紹介した「ブックランキング・ベスト10」というよくある小さなコラム記事で、そこに「ジャンクカメラの分解と組み立てに挑戦!」という本がなんと、なんとベスト10の中にランクインされていたのです。実売部数こそ示されていませんでしたがこの種の書籍としては凄いと思いませんか? この本は、主にジャンクカメラや安い中古カメラ・中古レンズを対象に普通の一般的工具を利用した分解と組み立ての方法や心得を具体的な機種を挙げて解説したもので、話題の小説や単行本に混じって、なんでこんなニッチな本が売れているのでしょうか、実に不思議だと思いました。 古いカメラで写真を撮って楽しんだり、ましてや分解や修理をすることなんて極々少数の好人の趣味だと思っていたのですが、これはどうも私が勝手に思っていることで、実は相当な数の人々が古いカメラに興味を持っていることがこのことで判りました。メーカーもユーザーもデジタルカメラ一辺倒の世の中だと思っていたのは実は正しくない認識だったのですね。しかし、この本を買うような写真やカメラの好きな人々は、当然デジタルカメラも所有していると見る方が自然で、そんな人々がなぜ銀塩に立ち戻ってくるのか、その動機は非常に興味のあることです。 たとえば平成生まれの人達は写真なんてスマホで撮るもので、カメラを所有するという感覚はサラサラ無いのでありましょう。 そして「自分で思うような絵」など必要とはせず、ただタッチボタンを押すことで得られる絵で十分な納得と満足を得ているのでありましょう。しかしカメラを自在に操作することで、光をコントロールして絵を造っていく面白さを知っている我々の世代は現在の状況に満足をしていないことの現れなのでしょうか。この記事は地域限定の局地的な新聞なので全国の平均値とはいいがたいのですが、もしかするとこの本は全国トータルで10万部くらいの売り上げをしているかもしれません。この現象を業界の方々、とくに銀塩カメラのラインを捨ててしまった各メーカーの関係者はどう見るのでしょうか。技術といのは連続性・継続性の上に成り立っていますから一度切ってしまうとなかなか繋がっていきません。まして昨今の所業は「売れない銀塩」に携わってきた人材をリストラすることを目的としているようなので再生させるのは無理かと思われます。 そんなかで、先般、リコーミノルタがフィルムカメラの新モデルを発売するようなニュースを耳にしましたが、広い視野に立った企業の姿勢を感じてしまいます。 と、まぁ〜いろいろな現象が日々起こっているさなかですが、商業的な数字で見ると銀塩関係の衰退は絶望的で、感材関係の心配も依然として残っています。なので今回は最近まで入手が出来ていた外国のモノクロフィルムをご紹介しましょう。 タイトル写真でご覧頂いている「efke KB 25」というフィルムがそれです。efkeのフィルムは最初にベスト判が日本国内で入手できましたので、もうお馴染みのクロアチア製のフィルムですね。さてこの「KB 25」というフィルムはその名称通りISO感度が25という超低感度のフィルムで、実際の用途は広告に使う商品撮影などに適していると思われます。その一番の理由は、微細な粒子を使用したことによるハイコントラストと滑らかな画像が得られることにあります。このフィルムをカメラに入れてスナップをして歩くのは シャッター速度がやたらと遅くなりますので、やや無謀と言えるのかもしれません。しかしその使いにくさと交換に普段とは違う写真が撮れたりすることもあるでしょう。このフィルムは現在は国内の輸入代理店でも品切れになっていますが、「ネオパンF」が消えてしまった現在、なんとかまた買えるようになるといいですね・・・。 では、試写の結果をご覧下さい。 いかがでしたでしょうか、今回の作例はタイトル写真にある通り、すべて”ペンタックスSPF”に タクマー50/1.4で撮ったものです。その昔、フジフィルムから出ていた「ネオパンF」の特性にとても近いフィルムという感じもします。アンダー部での省略はFより強烈ですね。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#efkeKB25#efk#KB25

2023.01.21

コメント(0)

-

120=Konica C35AF(ジャスピンコニカで落書きを)

ちょっとジャンクなジャスピンコニカです。巻き戻しレバーなど折れて無くなっていますが、シャッターも切れるしメーターも通電してハートはまだまだしっかり生きています。そんなジャスピンコニカを首から下げて落書き写真してみます。今回も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。#konicac35af#c35af#jyaspin

2023.01.14

コメント(0)

-

119=キヤノンズームFD35-70mmレンズの手入れを試みた結果です