2025年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

リュウゼツラン『マルギナータ』の花を接写、オニバス、シダレエンジュ、八重ヒマワリ、ネコノチチ、スプリンクラーの虹、レインリリー(半田山植物園 ほか)

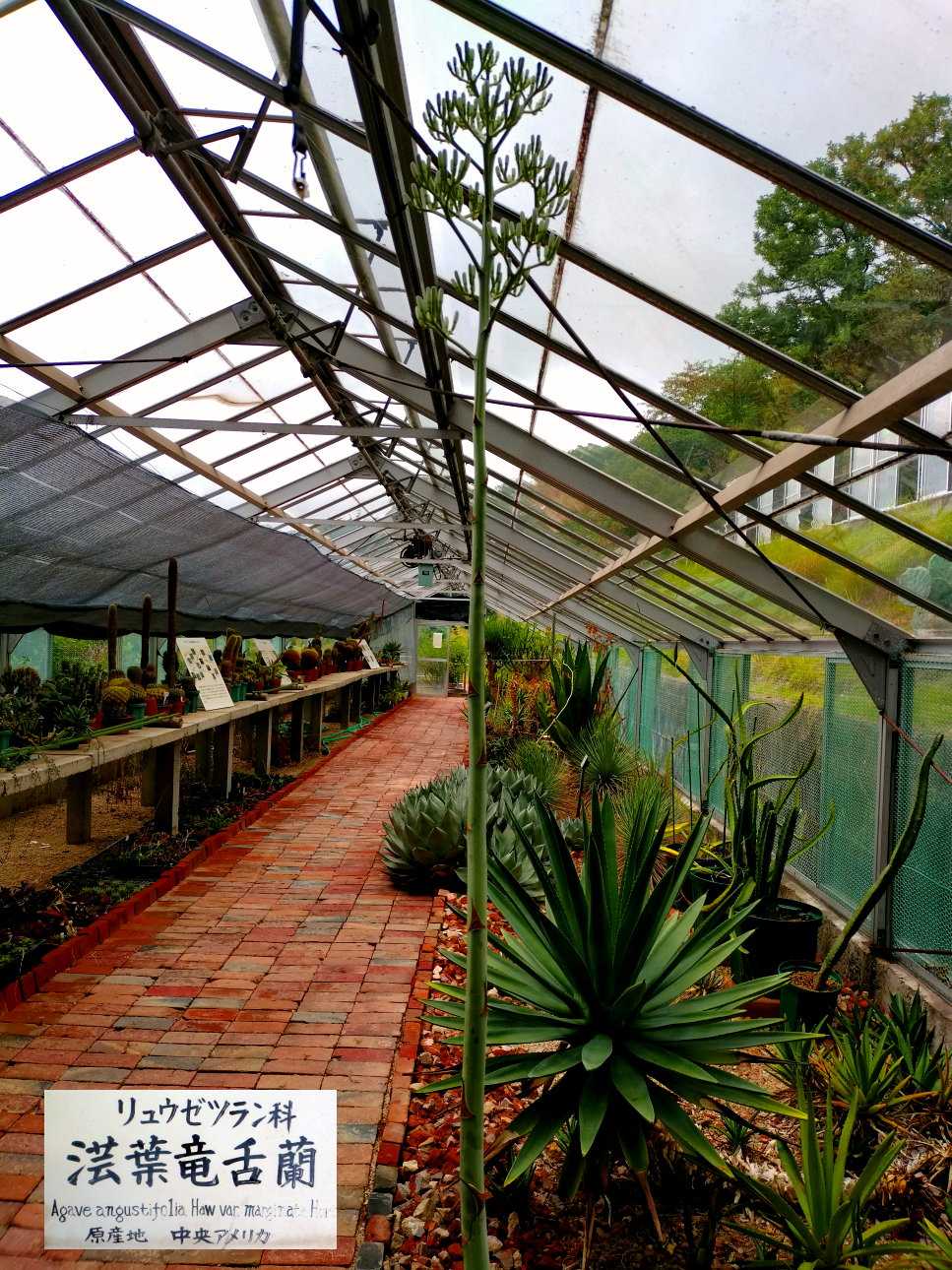

7月31日の岡山は最高気温が38.0℃まで上がりました。昨日の37.8℃を超えて、今季いちばんの暑さとなりました。このところずっと午前中にウォーキングに出かけていますが、9時すぎに出かける時点ですでに31.1℃、家に戻る11時頃には34.7℃となっていて、熱中症予防にはなっていません。それでも、半田山植物園の開園時刻9時に合わせたほうが、いろいろな植物が観察できてやる気が出てきます。その半田山植物園ですが、屋外のアオノリュウゼツランに続いて、温室内のリュウゼツラン『マルギナータ』も花を開き始めました。こちらのほうは花茎が低く、接写が可能となっています。このほか、シダレエンジュの花が見頃となってきました。【リュウゼツラン『マルギナータ』の花】【オニバス(←パラグアイオオオニバスとは別)の花をかろうじて確認】【ネコノチチ】【シダレエンジュ】【八重ヒマワリ。サンキング】【スプリンクラーの虹】【自宅で育てているレインリリーとコチョウラン】

2025.07.31

コメント(0)

-

2025年版 牟佐・大久保のヒマワリ畑(2)山村風景とマッチしているところがよい

昨日に続いて、7月29日(火)に訪れた津山線牧山駅下車徒歩5分のところにある『牟佐・大久保のヒマワリ畑』のアルバムです。ソフィアローレン主演の映画『ひまわり』やカザフスタンの広大なヒマワリ畑に比べれば遙かに小さい規模ではありますが、山村風景とマッチしているという点では他に引けを取らないように思います。※パノラマ写真は画像の上を右クリックすると拡大できます。【パノラマ写真】(参考:カザフスタンのヒマワリ畑)【ヒマワリ畑を一周】(津山線牧山駅に岡山方面行きの列車が到着。津山線では一番長い4両連結)(手前はこの地方特産の黄ニラ)(オクラ畑)【牧山駅に戻る前、もう一度、撮影ポイントを廻る】

2025.07.30

コメント(0)

-

2025年版 牟佐・大久保のヒマワリ畑(1)津山線・牧山駅、潜水橋

7月29日(火)は半田山植物園が休園日のため、代わりに津山線に乗って牧山駅下車徒歩5分のところにある『牟佐・大久保のヒマワリ畑』を見物に行ってきました。過去日記によれば、2022年7月26日2023年7月25日というように過去に少なくとも2回訪れたことがあります。その時、ヒマワリの殆どが東を向いて咲いていて午後の時間帯では逆光になっていたことから、今回は、法界院駅7時5分発で現地に向かいました。所要時間は13分、潜水橋を渡って合計20分で到着。こんな近いところでヒマワリ畑が見られるというのはありがたいことです。なお、津山線ではもう1本早い6時4分発がありますが、これを利用した場合、山間部にあるヒマワリ畑にはまだ日が当たっていないことが分かりました。なので7時5分発(岡山駅7時1分発)のほうがちょうどヒマワリに朝日が降り注ぐ時間になるためオススメです。【牧山駅1番ホームにもヒマワリいっぱい】【潜水橋を渡る】(旭川上流方面)(旭川下流方面)(左岸からのパノラマ写真。右クリックで拡大できます)【ひまわり畑のパノラマ写真。右クリックで拡大できます】

2025.07.29

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(50)チャカルタヤ峰(5395m)を目ざす(2)頂上からのパノラマ写真

7月26日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。スキー場ロッジ(5180m)からチャカルタヤ峰(5395m)までは標高差215mで僅かなように見えますが、5000m以上の高所ということもあって呼吸を整えながら慎重に登りました。すでに、ソラタ、チチカカ湖・太陽の島、コンドリリ峰のトレッキングで4000~5000mの高所に慣れていたこともあり、参加者全員、無事に登ることができました。ちなみに、2004年12月にチベット・セチラ峠(セチ峠、4560m)を訪れた時、同時期に別のグループでここを訪れた高齢男性が車を降りて2~3歩歩いただけでバッタリ倒れてそのままお亡くなりになったという話を聞いたことがあります。いくら健康体でも、高所順応せずにいきなりチャカルタヤ峰を登ろうとしたら同じような危険があることは間違いありません。※以下の写真のうち横長のパノラマ写真(つなぎ写真)は、写真を右クリックして別ウインドウで表示すると、原サイズに拡大することができます。【マップ再掲。『イリマニ峰』は『イイマニ山』と表記されている。】【左のピークが頂上。右端はイリマニ峰】【登頂】(背景はワイナポトシ)(背景はイリマニ峰【マップでは『イイマニ山』)【以下、パノラマ写真(つなぎ写真)。右クリックで拡大できます】(北方向、ワイナポトシ方面)(北~南東方向。ワイナポトシからイリマニ峰まで)(南東から南方向。イリマニ峰から旧スキー場まで)(南から時計回りで北方向。旧スキー場からワイナポトシまで)

2025.07.28

コメント(0)

-

アオノリュウゼツラン開花、ヘビウリ1号、ナガバオモダカ(半田山植物園、ほか)

岡山では相変わらず猛暑が続いています。半田山植物園ではアオノリュウゼツランがついに開花。といっても雄しべが目立つだけで花びらは見当たりません。ネットで検索したところ受粉媒介者は主にコウモリ。日暮れとともに開く。という情報がありました。もっとも滅多に開花しないことから、受粉できる株が近くにあるようには思えません。結局は自家受粉するのでしょうか。ヘビウリは今年の最初の実が出現しました(他にもう1本あり)。近くの用水路では珍しい白い花を見かけました。Googleレンズによれば『ナガバオモダカ』のようです。ウィキペディアによれば、日本では1970年に京都市にある国の天然記念物にも指定されている深泥池で初めて発見されたとのこと、しかし水辺に大増殖することで在来の水生植物の生育地を奪い、水域生態系を破壊することが指摘されており、そうした危険性から外来生物法により要注意外来生物に指定されているそうです。私自身が目撃したのは今回が初めてです。【アオノリュウゼツランの花】【ヘビウリ】(白い花が見える)(参考:7月24日の再掲)(ヘビウリの実、第1号)【用水路で見つけたナガバオモダカ(たぶん)】

2025.07.27

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(50)チャカルタヤ峰(5395m)を目ざす(1)

昨日に続いて2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。ラパスのホテルに連泊し、最後の目的地であるチャカルタヤ峰(5395m)に向かいました。下のマップが示すように、チャカルタヤ峰はラパス近郊にあります。当時はギネスブック認定の「世界最高所のスキー場」になっていましたがウィキペディアによれば、現在は閉鎖されたようです。【ラパスからチャカルタヤ峰までのマップ。チャカルタヤ峰から展望できる山々】【途中、ラパス市街地を見下ろす。イリマニ(6438m)も見えている」【ワイナポトシ(6088m)の頂上が頭を出す】(チャカルタヤ峰方面の山々)(左クリックで拡大できます)(ワイナポトシ)(イリマニと頂上近くの池)【頂上ロッジ。ここまで車で登れる】

2025.07.26

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(49)ラパスに戻る

7月22日に続いて2003年に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。コンドリリ峰山麓のトゥニ湖からは専用車でラパスのホテルに戻りました。ボリビア到着時に泊まった時と同じホテルで5日ぶりになります【こちらの日記参照】。このホテルに連泊し、最後の目的地であるチャカルタヤ峰(5395m)を目ざします。【トゥニ湖からラパスのホテルまでのマップ】(古い観覧車だが、これが世界最高所の観覧車かもしれない)(懐かしいボンネットバスが行き交う)【ホテル周辺のマップ。客室からは西方向の景色が見えていた】【広場で何かの集会をやっていた】【サンフランシスコ教会】【持参した高度計は富士山とほぼ同じ標高を示す】

2025.07.25

コメント(0)

-

真夏のノダフジと月見草の裏話、ヘビウリ、ホヤ、蓮の実、アオノリュウゼツラン、ノリウツギ(半田山植物園 ほか)

7月24日の岡山は3日連続で猛暑日となりました。昨日取り上げた真夏のノダフジと、7月21日に取り上げた月見草についてスタッフの方(複数)から裏話を聞きました。まずノダフジについては真夏に咲いたのは今回が初めてだということです。4月の開花直後に強剪定をしたため、樹木全体の四季のリズムが崩れたのではないかという話でした。ツキミソウのほうは業者から購入したものではなく、以前園内で育てられていたものの生き残りが保護されたようです【←正確な経緯は不明】。このほか、アオノリュウゼツランの花茎が白っぽくなってきました。そろそろ開花のようです。【真夏のノダフジ】【ツキミソウ。朝でないと萎んでしまう】(花の裏側のほうが色が濃い)【ヘビウリの花。朝でないと萎んでしまう】【温室のホヤ(サクララン)の花】(参考:育てたことのあるホヤ(「ナチュラルハート」、「ラブリー・リーフ」の愛称あり)の花。2002年8月撮影)【蓮の実】【アオノリュウゼツラン。そろそろ開花】【ウォーキングコース沿いのノリウツギ】

2025.07.24

コメント(2)

-

真夏のノダフジ、洋種山牛蒡、睡蓮とチョウトンボ、ほか(半田山植物園 ほか)

猛暑日に撮影したウォーキングコース沿いと半田山植物園のアルバムです。植物園前の駐車場ではなぜかノダフジが部分的に開花していました。今年のノダフジは4月18日頃に開花を確認しており今年2度目。伸びた新芽から花をつけたようです。半田山植物園の睡蓮池やオニバス池ではチョウトンボが例年より多く飛んでいます。羽化した直後に比べると警戒心が薄れたのか、あるいはくたびれやすくなったのか、ロープや支柱に止まる頻度が増え、人が近づいてもあまり逃げなくなるようです。【真夏のノダフジ】(ラ・ム-の大黒天像も見える)(参考:4月18日の写真)【津山線沿いのヨウシュヤマゴボウ】【大賀ハス】【オニバス池とヒルガオ】【猛暑に強いイザヨイバラ】【スイレンとチョウトンボ】

2025.07.23

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(48)コンドリリ峰トレッキング(5)帰路の風景

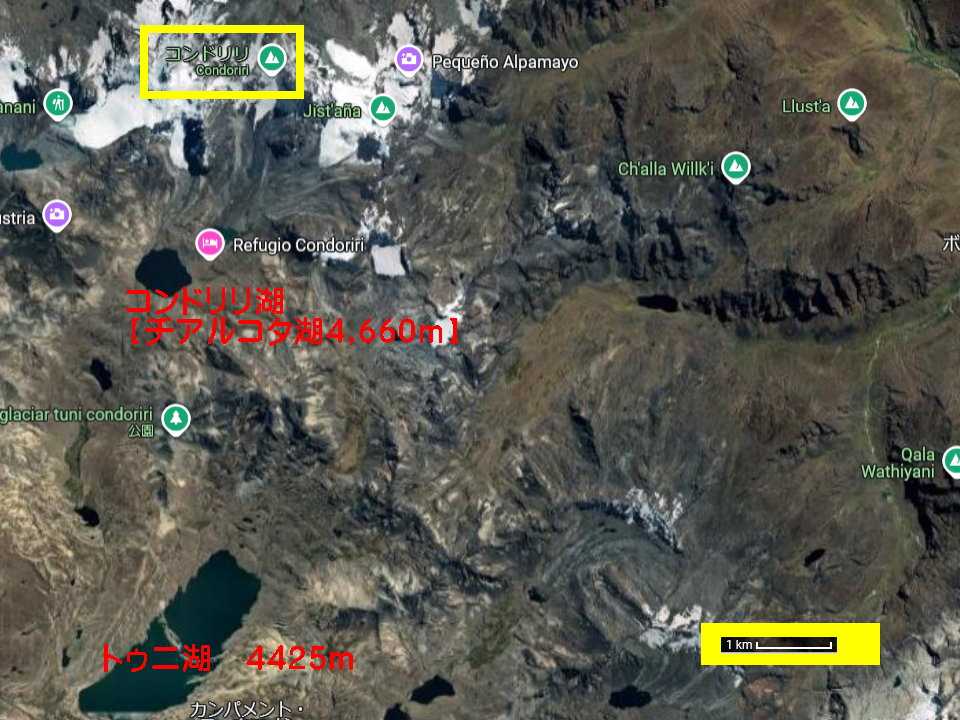

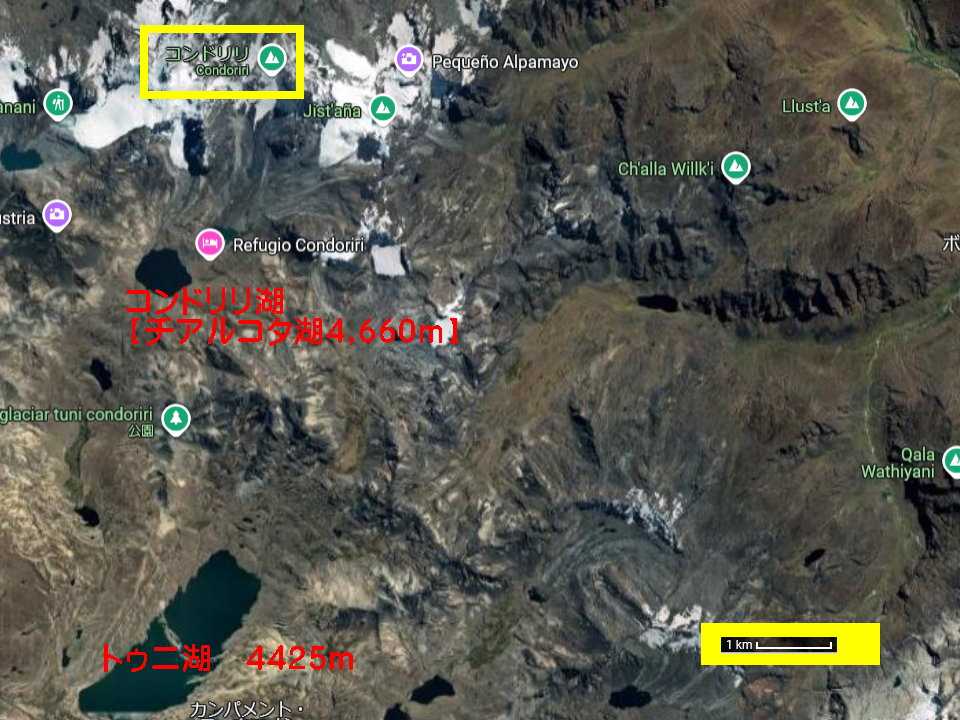

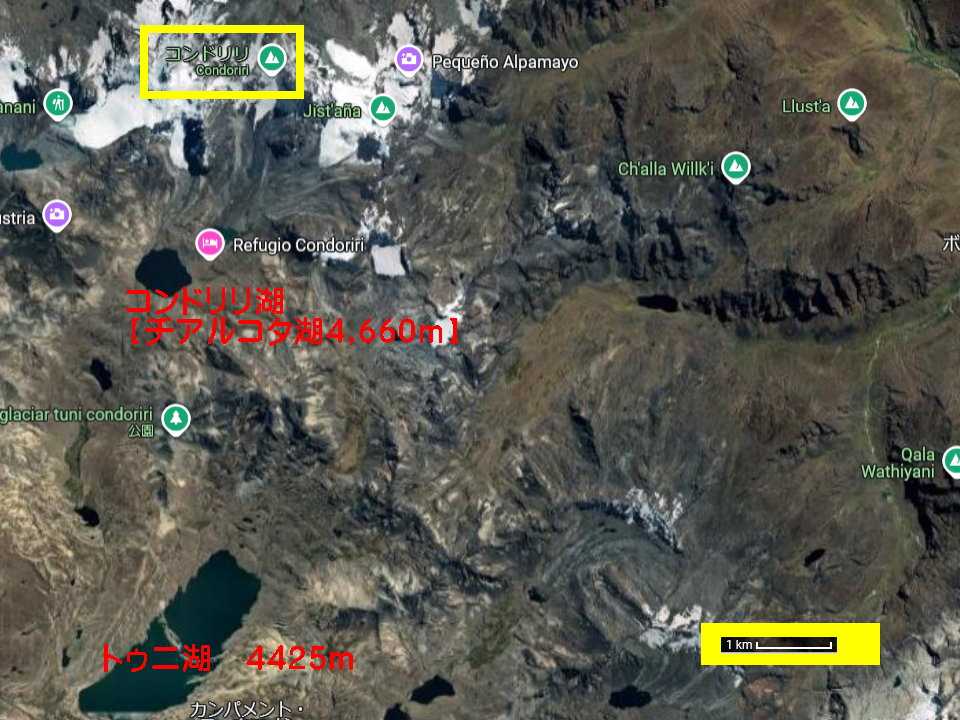

7月20日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。コンドリリ湖(チアルコタ湖、laguna chiar kota、4660m)の湖畔で40分間ほど休憩したあと、同じ道を通ってトゥニ湖(4425m)に戻りました。写真は帰路の風景です。標高が高い場所ではありますが、近くに民家があるらしく、子どもたちに出会ったほか、なぜか放し飼いの豚もいました。このほか数種類の高山植物の花をみつけましたが、Googleレンズで検索しても正確な名前は分かりませんでした。【マップ再掲】【帰路の風景】(Googleレンズでは『イベリコ豚』)【道沿いの高山植物の花】【トゥニ湖に戻る。いずれも右クリックで拡大できます】

2025.07.22

コメント(0)

-

月見草、ハブランサス・アンダーソニー、ホテイアオイ、モミジアオイ、アメリカフヨウ、食虫植物3種(半田山植物園)

7月21日は午後の暑さを避け、朝一番に半田山植物園に行ってきました。朝一番でないと見られない花の1つにツキミソウがあります。なお、太宰治の『富岳百景』に「富士には月見草がよく似合う。」という記述がありますが、太宰が実際に見たのはオオマツヨイグサだったと言われているそうです。ホンモノの月見草は、●夕方に花が開き始め、翌朝まで咲き続けて朝にしおれていく。花は咲き始めは白色であるが、翌朝のしぼむ頃には薄いピンク色になる。となっていて、朝早い時間に来園すれば萎む直前のピンク色の花が見られるようです。このほか植物園では『食虫植物のふしぎ展』を開催中です。食虫植物の多くは特殊な葉っぱで虫を捕らえますが、ここではもっぱらそれらの植物の花に注目してみました。【ツキミソウ】(参考:ナイトガーデンで展示されていた咲き始めのツキミソウ)【ハブランサス・アンダーソニー】【ホテイアオイ】【モミジアオイ。他に赤花あり】【アメリカフヨウ。他に赤花、白花あり】【食虫植物3種。もっぱら花に注目】

2025.07.21

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(47)コンドリリ峰トレッキング(4)コンドリリ湖(4660m)に到着

7月18日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。トゥニ湖(4425m)から2時間ほどかけてこのトレッキングの目的地のコンドリリ湖(4660m)に到着しました。この湖は正式には『チアルコタ湖』(laguna chiar kota)と呼ばれているようですが、旅行パンフなどでは分かりやすいように『コンドリリ湖』の名称で紹介されているようです。標高が4500mを超えると残雪やつららも見えるようになりました。【マップ再掲】【トレッキング風景】【コンドリリ湖に到着】(パノラマ写真は右クリックで拡大できます)(コンドルのマネをする)

2025.07.20

コメント(0)

-

用水路の怪魚、アオノリュウゼツラン、ヒオウギ、ヘメロカリス、ナツフジ、タヌキマメ(半田山植物園)

7月19日の岡山は最高気温が33.0℃で猛暑日続きだった7月上旬よりはいくらか涼しく感じました。半田山植物園に向かう途中、用水路で「怪魚」を発見。大型のナマズで間違いないと思いますが、Googleレンズでは『アフリカンクララ』や『ニュージーランドオオウナギ』、『ヨーロッパオオナマズ』などの候補も挙がっていました。ナマズだと思いますが。半田山植物園では私の要望が認められ、リュウゼツラン2種に新しい看板が追加されました。温室内のリュウゼツランについては7月19日の日記を御覧ください。この日は午後に入園したため、午後になってから開花するタヌキマメの花を撮影することができました。【用水路の怪魚】【アオノリュウゼツランの花茎】【ヒオウギ(たぶんダルマヒオウギ)】【ヘメロカリス】【ナツフジ】【タヌキマメ】

2025.07.19

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(46)コンドリリ峰トレッキング(3)出発

7月15日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。トゥニ湖(4425m)で一休みしたあと、コンドリリ湖(4660m、正式名称は『チアルコタ湖』、laguna chiar kota)までの往復トレッキングに出発しました。標高差は235mしかありませんが、高所のため歩き方や呼吸法に気をつける必要があります。写真からは、参加者全員きっちり足並みを揃えているように見えます。【コンドリリ峰との位置関係。道筋は不明】【コンドリリ峰】(パノラマ写真は右クリックすると拡大できます)(このあたりから見るコンドリリ峰がいちばん形が良い)【ワイナポトシ方面】【トレッキング風景】

2025.07.18

コメント(0)

-

「さんずいに『芸』」から始まる竜舌蘭、大賀ハス開花、カサブランカ、レインリリー、ほか(半田山植物園、ほか)

7月17日の岡山は曇りとなり、15時までの最高気温は28.5℃で猛暑日どころか真夏日にもならない涼しさとなりました。半田山植物園、ウォーキングコース沿い、岡大構内などで撮った写真です。【温室内のリュウゼツラン花茎2号。昨日も追記しましたが、このリュウゼツランの品種名が「さんずい」に『芸』」という漢字から始まっていてよく分かりません。入口の受付で追加の説明板を出していただくようお願いしておきました】【大賀ハス開花】【タキユリ、さらに花の数が増える】【配水池のカサブランカ。あまり手入れをしていないことと害虫のせいで年々株数が減っている】【オニバス池とヒルガオ】【津山線沿いのヒマワリ畑】(参考:牟佐・大久保のヒマワリ畑。7月下旬~8月上旬が見頃。2023年4月25日撮影)【岡大構内のギンナンの実膨らむ】【自宅バルコニーのハブランサス・チェリーピンク。レインリリーとも呼ばれる】

2025.07.17

コメント(0)

-

リュウゼツラン花茎2号、大賀ハス、リアトリス、イシミカワ、ルリタマアザミ、ほか(半田山植物園、ほか)

半田山植物園と途中のウォーキングコースで見かけた花です。半田山植物園では開花まで(日本では)30年から50年くらいかかると言われるアオノリュウゼツランが話題になっていますが、これとは別に温室内で育てられている別種のリュウゼツラン1株も花茎を伸ばしていることに気づきました。但し種名は「さんずい」に「芸」という漢字から始まっておりネットで調べても分かりませんでした。リアトリスはタチアオイなどと違って穂先から株元のほうに開花する性質がありますが、ほぼ一番したまで開花が完了したようです。[※追記]「さんずい」に「芸」という字についてChatGPTに尋ねてみました。回答は以下の通り【要約・改変あり】。「さんずいに芸(𪴿)」は「濳(潜)」の異体字。意味は「水中に隠れる」「深く潜む」。「𪴿葉リュウゼツラン」は、葉の形や性質に関する分類名の一つで、特定の園芸品種や形態的特徴を表す名称である可能性が高い。 𪴿葉リュウゼツラン:葉が水中に沈むような、あるいは他種に比べて細くて控えめな印象を持つ形かといった分類名として使われている可能性がある。【リュウゼツラン2種】(「さんずい」に「芸」という漢字が読めない)(露地植えのアオノリュウゼツラン)【タキユリ】【大賀ハス】【リアトリス。てっぺんから根元方向に開花】(参考:7月2日の再掲)【サルスベリ】【ヤマアジサイ。すでに終わった花のパステル調の色合いに趣がある】【津山線・座主川橋梁のケーブルを覆い尽くすイシミカワ】【ウォーキングコース沿いで見かけたルリタマアザミ】

2025.07.16

コメント(0)

-

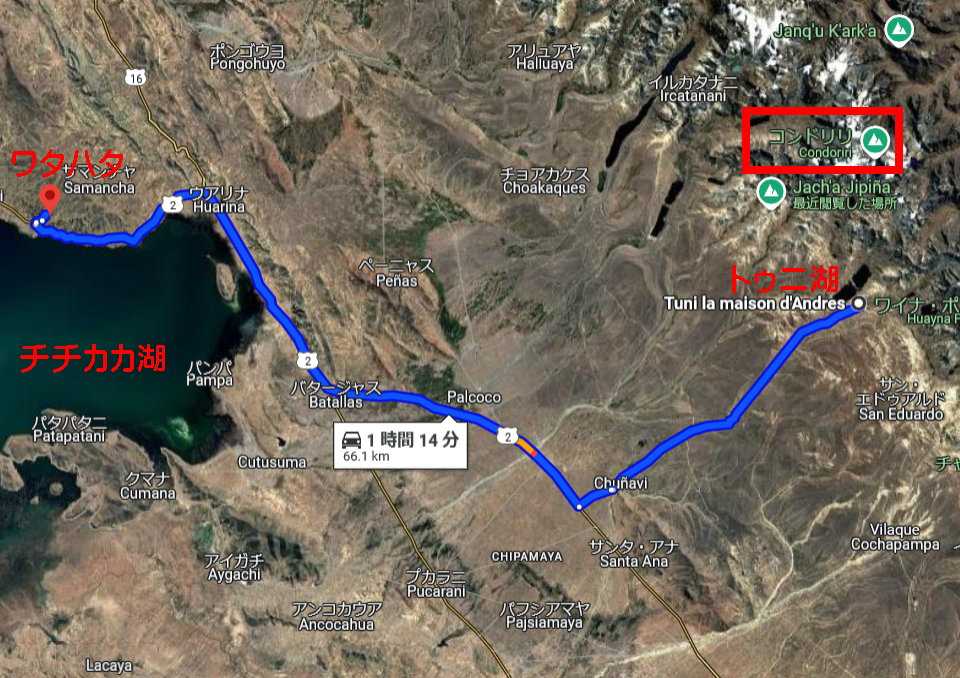

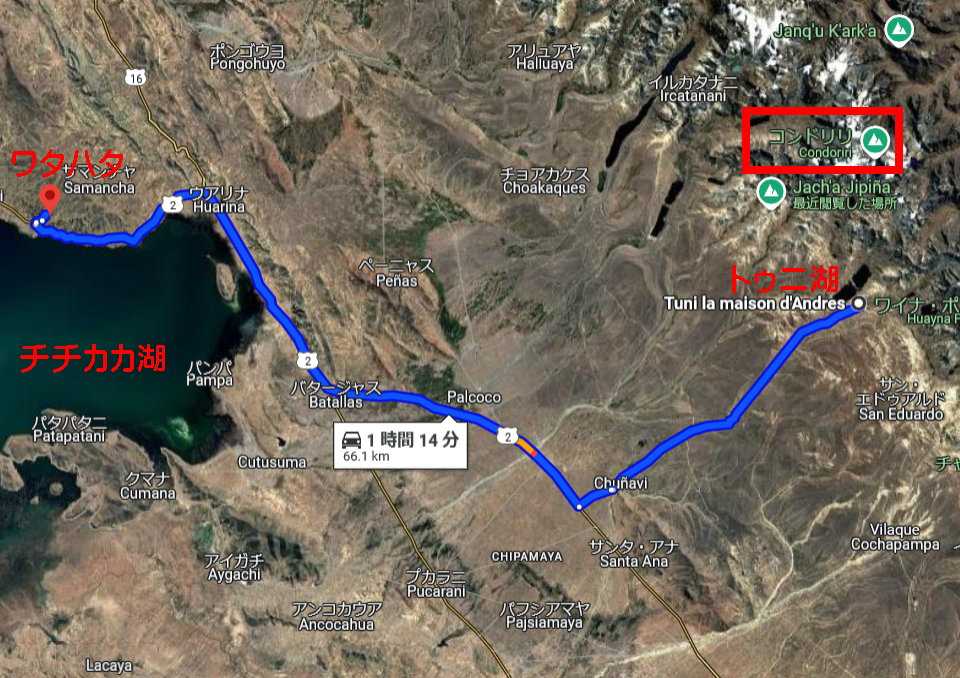

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(45)コンドリリ峰トレッキング(2)トゥニ湖に到着

昨日に続いて2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。専用車で山麓を登りトゥニ湖(4425m)に到着しました。湖畔からはコンドリリ峰(5648m)を眺めることができました。ここからはコンドリリ湖(4660m、正式名称は『チアルコタ湖』、laguna chiar kota)までの往復トレッキングとなりましたが、出発点の標高が低い位置からのほうが、コンドリリ峰は一層そびえていてコンドルが羽根を広げたような形に見えていました。【マップ再掲】【コンドリリ峰】(パノラマ写真は右クリックで拡大することができます)【ワイナ・ポトシ 6088mと思われます】【トゥニ湖 4425mに到着】

2025.07.15

コメント(0)

-

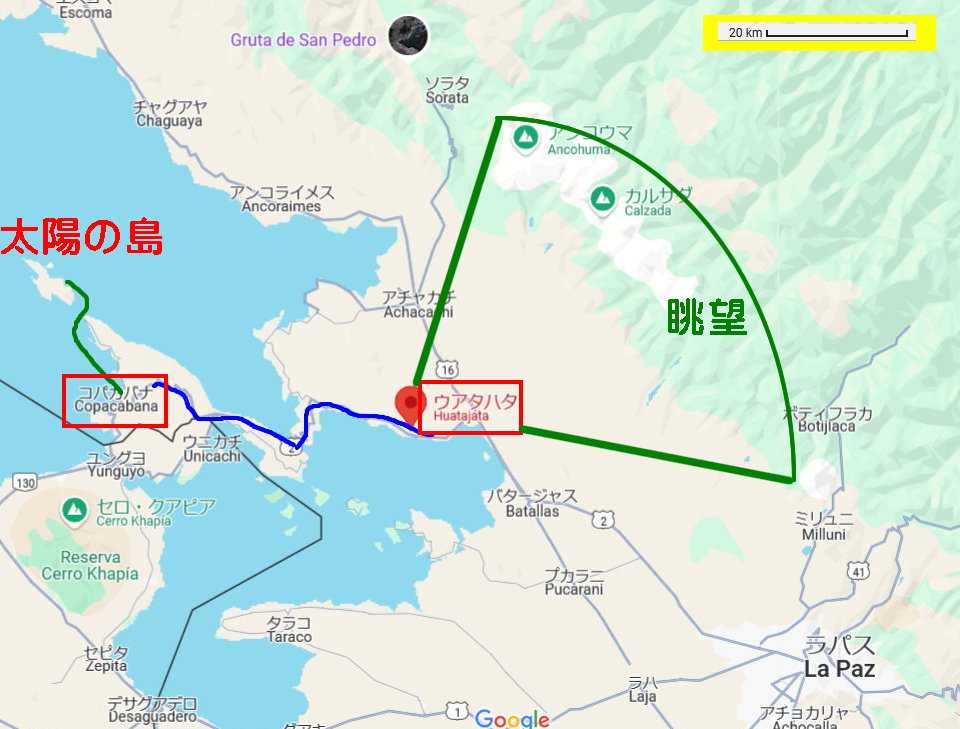

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(44)コンドリリ峰トレッキング(1)ワタハタからトゥニ湖へ

前回に続いて、2008年3月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。チチカカ湖畔のワタハタで素晴らしい日の出を眺めたあと、コンドリリ峰山麓に向かいました。コンドリリ峰(5648m)はマッターホルンのような尖峰で、左右の山と合わせると、コンドルが羽根を広げたような形に見えます。このツアーでは山麓まで専用車で登り、下車後、トゥニ湖(4425m)からコンドリリ湖(4660m)まで往復しました。【マップ】【窓越しにチチカカ湖を眺めながら朝食。チチカカ湖とはこれでお別れ】【ワタハタからコンドリリ峰山麓のトゥニ湖に向かう】

2025.07.14

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(43)チチカカ湖畔・ワタハタの夜明け(4)朝日を浴びるリャマ、アルパカ

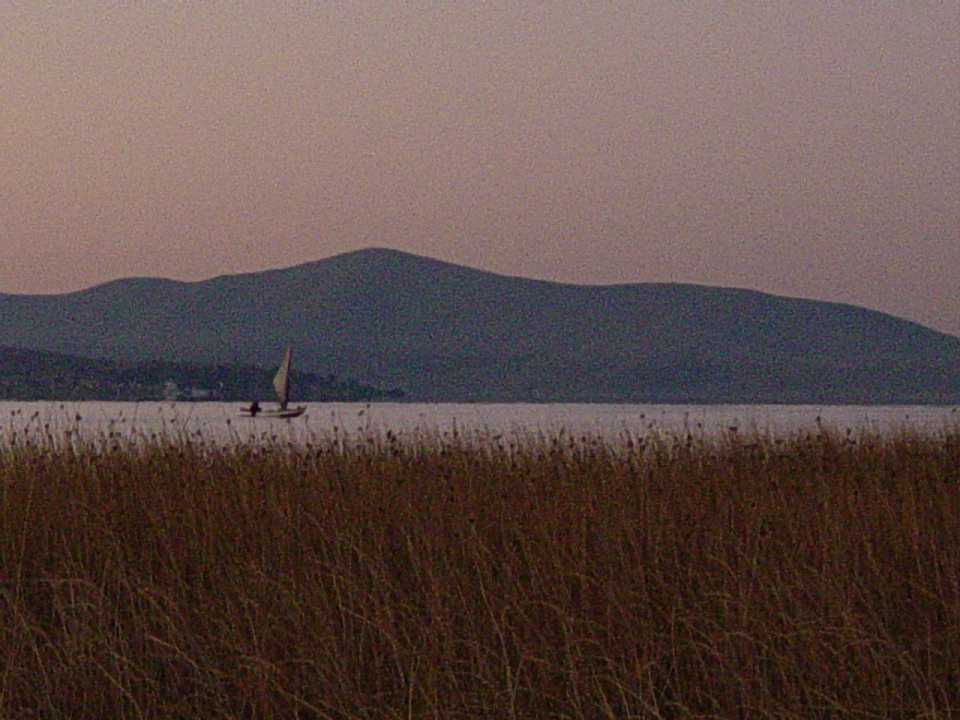

昨日に続いて2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。チチカカ湖の一部、ワタハタの湿地帯では現地時間の7時頃(日本時間では20時頃)に日の出となりました。アンデスの山々が真っ先に朝日を浴び、10分ほど経つうちに湿原全体が明るく輝くようになりました。

2025.07.13

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(42)チチカカ湖畔・ワタハタの夜明け(3)リャマとアルパカとアンデスの山々

昨日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。ワタハタの湿地帯にはリャマとアルパカが放牧されていました。特に警戒されていない様子で日の出を待ちながら草を食んでいました。リャマとアルパカは時々取り違えることがあります。「リャマ アルパカ 違い」で検索をしてください。

2025.07.12

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(41)チチカカ湖畔・ワタハタの夜明け(2)赤く染まるアンデスと光の筋

7月4日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。湿地帯越しに眺めるボリビア・アンデスは次第に赤く染まり、山々の頂上の間の隙間からは朝日がこぼれで光の筋を作り出すようになりました。

2025.07.11

コメント(0)

-

ナツフジ、サクユリ、リョウブ、マサキ、ヤブミョウガ、ラシャガキグサ(半田山植物園)

6月30日から続いていた岡山の猛暑日の連続記録は7月9日の最高気温が34.7℃どまりとなっていったん途切れましたが、7月10日には再び35℃以上となりました。ということもあり、最近は午前中の早い時間帯にウォーキングに出かけるように心がけています。写真は半田山植物園で見かけた花。サクユリとダルマヒオウギ以外は比較的地味な白っぽい花になっています。【ナツフジ。『クララ』との区別が難しいがここでは『ナツフジ』としておく】【サクユリ。『ヤマユリ』との区別が難しい。花被片の赤褐色の斑点が無いか少ないのはサクユリということらしい。】(参考:2015年7月6日掲載のヤマユリ)【ダルマヒオウギの一番花】【リョウブ】【マサキ】【ヤブミョウガ】【ラシャガキグサ(オニナベナ)の開花進む】

2025.07.10

コメント(2)

-

睡蓮4色、蓮、チョウトンボ、サクユリ、名残の紫陽花、羅紗掻草(半田山植物園)

7月9日の岡山の最高気温は15時半までの観測では34.7℃となっており、猛暑日の10日連続記録は達成できない見込みとなりました。といって涼しいというわけでは全然ない。半田山植物園ではスイレン各種が開花しています。名前は調べていません。オニバス池のほうでは、チョウトンボをようやく鮮明に撮ることができました。サクユリも開花。ハーブ園では久しぶりにラシャガキグサを確認しました【2020年頃にはたくさん生えていたがその後姿を消していた】。【スイレン4種とハス『一天四海』】【チョウトンボ】【サクユリ開花】【名残の紫陽花。青色が特に鮮明】【久しぶりのラシャガキグサ(オニナベナ)】

2025.07.09

コメント(0)

-

水田、西洋梨、夾竹桃、燕の巣、花浜千振、波斯菊、悪茄子、青桐、紅葉葉篠懸の木(岡山大学)

7月8日の岡山は最高気温が35.7℃となり9日連続の真夏日となりました。この日は半田山植物園が休園日のため、午前中に岡大構内を歩きました。特に目を引いたのは津島東キャンパス(一般教育棟構内)のキョウチクトウで、猛暑の中、燃えるような花を咲かせていました。男子トイレには3つ目のツバメの巣が出現。親鳥は1羽確認、ヒナは未確認で、まだ巣作り中の可能性があります。ハナハマセンブリは2019年に見かけたあとは姿を消していました。今回、同じ場所で群生を確認。モミジバスズカケノキ(プラタナス)は小さな痩果が多数集まった球状果をぶら下げていました。2~3個が1本の茎に串団子のように付いているところが面白い。【田んぼ】(参考:7月1日)【セイヨウナシ】【キョウチクトウ】【男子トイレの3つ目のツバメの巣】【ハナハマセンブリ】【ハルシャギク】【ワルナスビ】【アオギリ】【モミジバスズカケノキの果実。串団子状にぶら下がっていた】

2025.07.08

コメント(0)

-

ショウジョウトンボ、シオカラトンボ、ミソハギとアメリカフヨウ、ネコノチチ、タキユリ(半田山植物園)

7月7日の岡山は最高気温が36.0℃まで上がり8日連続の猛暑日となりました。この時期、半田山植物園のオニバス池では、ショウジョウトンボ、シオカラトンボ、チョウトンボが飛び回っていました。シオカラトンボの近縁種にオオシロカラトンボがありますが、ここでは一応シオカラトンボとしておきます。チョウトンボは近くのロープや支柱に止まってくれないためうまく接写できませんでした。【ショウジョウトンボ】【シオカラトンボの雄と雌】」【ミソハギとアメリカフヨウ」【ネコノチチ】【タキユリ】

2025.07.07

コメント(0)

-

八重オニユリ、タキユリ、サクユリ、アオノリュウゼツラン、ヤマナシ、ハマボウ(岡山大学、半田山植物園)

7月6日の岡山は最高気温が35.2℃で6月30日以来7日連続の猛暑日となりました。岡大文学部中庭花壇では八重咲きオニユリが見頃となっていました。いっぽう半田山植物園ではタキユリの開花が進んでいます。サクユリもまもなく開花の見込み。このほか、芝生広場北のハマボウも花を開きかけていました。また裏山ではヤマナシが小さな実をつけていました。子どもの頃に読んだ「やまなしもぎ」が思い出されます。【八重咲きオニユリ(岡大文学部・中庭花壇)】【開花が進むタキユリ。以下、半田山植物園】【サクユリはあと一歩で開花】【アオノリュウゼツランの花茎】【ヤマナシ】(参考:子どもの頃に読んだ『やまなしもぎ』の絵本)【ハマボウ。学名は『ハイビスカス・ハマボウ】

2025.07.06

コメント(0)

-

花水木、洋種山牛蒡、千日紅、、米利堅葎、シクラメン、胡蝶蘭、風蘭

岡山では6月30日以来6日連続で猛暑日が続いています。きょうは朝方は買物、そのあとウォーキングに出かける予定でしたが、気温がぐんぐん上昇し身の危険を感じたためウォーキングは中止としました。写真は前日までに撮ったウォーキングコース沿いの花や実と、ベルコニーで育てている鉢花です。【ハナミズキの実】【津山線沿いのヨウシュヤマゴボウ。除草剤に強い?】【県道沿いのセンニチコウ】【芝地のメリケンムグラ】【バルコニーのシクラメン】【コチョウラン2種】【フウラン】

2025.07.05

コメント(0)

-

2003年8月ボリビア・アンデスの山旅(40)チチカカ湖畔・ワタハタの夜明け(1)

6月30日に続いて、2003年8月に訪れたボリビア・アンデスのアルバムです。前回掲載した写真のように、夕暮れ時のアンデスは山並みが赤く染まっていましたが、夜明け前は黒いシルエットに変わっていました。空が明るくなるにつれて、水鳥や現地の人々の小舟が見えるようになりました。【マップ再掲】【夜明け前のボリビア・アンデスとチチカカ湖の湿地帯】(パノラマつなぎ写真。右クリックで拡大できます)(小舟や水鳥が見えるようになった。アンデスも白い山肌が見えてきた。)

2025.07.04

コメント(0)

-

タキユリ開花、ハス、アオノリュウゼツラン、アメリカデイゴ、ミソハギ、カールドン、千日紅(半田山植物園ほか)

7月3日の岡山は朝の最低気温が24.3℃、最高気温は36.1℃となりました。前夜に雷雨があったため、熱帯夜はかろうじて免れたようです。半田山植物園ではタキユリ4輪が開花。ハスの一天四海も見頃です。開花まで(日本では)30年から50年くらいかかると言われるアオノリュウゼツランも着実に花茎を伸ばしていました。【タキユリ】【ハス『一天四海』】【アオノリュウゼツラン】【アメリカデイゴ】【ミソハギ】【カールドン。アーティチョークの原種と言われている】【県道沿いのセンニチコウ】

2025.07.03

コメント(0)

-

滝百合、蓮、夕菅、夏椿、秋の田村草、リアトリスと向日葵3種(半田山植物園)

岡山では7月2日も熱帯夜と猛暑日になりました。本日からウォーキングの時間帯を午前中に変更しましたが、出かける時が30℃、家に戻ると32℃で暑さが堪えます。なおこの日は1回だけですがツクツクホウシの声が聞こえました。半田山植物園ではタキユリが開花目前となりました。蓮のほうは休園日の火曜日から開花が始まっていたようです。植物園にはナツツバキが少なくとも2本生育していますが、そのうち裏山の1本はずっと確認できないままでした。この日は学芸員さんから詳細な場所を教えてもらい、ようやく写真を撮ることができました。学芸員さんから、このような高木では上を見上げて歩いてもなかなか花は見つからない、まずは根元に落ちている花びらを手がかりにすると見つけやすいと教えてもらいました。【タキユリの蕾ふくらむ】【蓮(一天四海)、すでに花盛り)【ユウスゲ(たぶん)】【裏山のナツツバキ】(上を見て探すのではなく、足元に落ちている花びらから探す)【アキノタムラソウ】【アーティチョーク、花盛り】【リアトリスとヒマワリ3種】

2025.07.02

コメント(2)

-

田んぼ、アガパンサス、座主川、ネジバナ(岡山大学)

6月27日の梅雨明け発表以降、岡山では猛暑日と熱帯夜の毎日が続いています。火曜日は半田山植物園が休園日のため岡大構内にウォーキング。お目当てはネジバナでした。昨年より10日も遅かったことと梅雨明けで土が乾いてしまったことから、すでに花が終わった株が多く、まだ花が咲いていたのは20株程度となりました。このほか東西通りではアガパンサスが開花。先週から鳴いているニイニイゼミに加えて、本日からはクマゼミの声も聞こえるようになりました。【この先2週間連続で猛暑日と熱帯夜の予想あり。ウォーキングは可能な限り朝一番に】【農学部農場の田んぼ。近隣の民有地ではまだ田植えが終わっていないところもある。早い梅雨明けでどうする?】【岡大・東西通りのアガパンサス】【岡大西門付近の座主川】【ネジバナ】(時計台前の花はすでに終わり)(まだ咲いていた株)

2025.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 【Prix Nobel d'économie 2025 ノー…

- (2025-10-14 00:48:44)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- Las veras GRAND CANAL SHOPPES

- (2025-10-11 19:19:35)

-