PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日の晩秋の紅葉巡りの最後は、鎌倉の紅葉の穴場の妙本寺(みょうほんじ)へ。

妙本寺は 鎌倉市大町にあるの、日蓮宗の本山(霊跡寺院)。山号は長興山。

前方に総門が見えた。

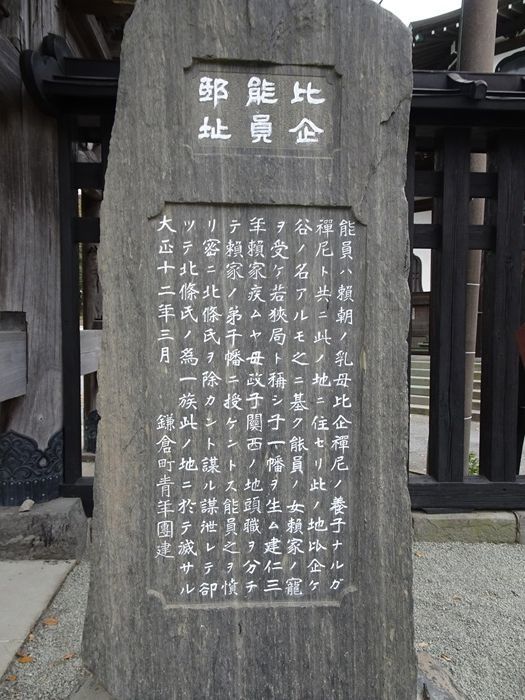

養子であるが、禅尼とともにこの地に住した。この地を比企ヶ谷というのもこのことに基づく。

能員の娘は頼家の寵愛を受け、若狭局と称しており、(頼家の)子の一幡を生む。

建仁3年(1203)に頼家が病になると母の政子は関西の地頭職(じとうしき)を分け、頼家の弟

千幡(せんまん、後の実朝)に授けようとした。能員はこれに怒り、密かに北条氏を討とうと

謀をめぐらせたが、かえって北条氏のためにこの地において滅亡した」といった意味の言葉が

刻まれているのだ。

妙本寺比企谷幼稚園。

昭和10年の頃、大正12年の関東大震災によって倒壊し、その復興を待ち望まれた、

当時比企谷妙本寺の支院であった大円院境内に建築工事が始まり、昭和12年3月八角形の夢殿を

模した見事な建物が完成された。これは、当時の比企谷妙本寺貫首島田勝存上人の発願による、

宗教的情操を基盤とする幼児教育の殿堂、比企谷幼稚園で、昭和12年4月開園始業したと。

妙本寺方丈門。

妙本寺 案内図。

![map4[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/ed1a00677be306d90c33f592f8f2c6346e91102b.15.2.9.2.jpeg)

本堂への階段を上る。

階段上には鐘楼が。

二天門前の紅葉。

モミジが陽光に輝いていた。

そしてその後ろに二天門の見事な彫刻が。

この彫刻の前で手を拍つと龍が鳴き声をあげるという「鳴龍」の伝説も残されていると。

二天門を正面から。

仏教の守護神である四天王のうち、持国天と多聞天(毘沙門天)を安置していることから

「二天門」と呼ばれている。

2011年(平成23年)9月に保存修理が終わり、美しい姿が蘇っている。

朱の門であるが、あいにく 逆光であった。

向かって右側が持国天。持国天は東方を守護。

左側 が多聞天。多聞天は 南方を守護。

ものすごい形相で邪鬼を踏みつけて。

二天門を潜ると広い境内の先に 大きな祖師堂が。

境内左手にあるのが巨大な 日蓮聖人銅像。

二天門を祖師堂側から。

妙本寺の祖師堂はその棟札から天保九年(1838)と推定されていると。

桁行 (正面) 五間、梁間 (奥行) 六間で、瓦葺き入母屋造り。

正面は約 18.7m、奥行きは 約 19.7mの堂々とした建造物。

軒の周りは、禅宗様で、尾垂木が上下二本でている二重尾垂木で、三手先の斗栱を柱の上と

その中間(中備え)のも配している。斗栱の部材も大きい建物にふさわしく大型のもの。

軒の周りは、禅宗様で、尾垂木が上下二本でている二重尾垂木で、三手先の斗栱を柱の上と

その中間(中備え)のも配しています。斗栱の部材も大きい建物にふさわしく大型のもの。

向背 (正面に突き出した屋根の部分) は海老虹梁や籠彫手挟、虹梁受けに花の籠彫り、中間に

龍の丸彫、木鼻の獅子鼻・象鼻とするなど、彫り物に見るべきものも多々。

祖師堂内部。

祖師堂横にあったのが「万葉集研究遺跡」の石碑。

竹御所が葬られたという新釈迦堂の供僧仙覚の万葉集研究を顕彰した碑。

竹御所の墓(新釈迦堂)の入口に建てられている。

竹御所とは鎌倉幕府第2代将軍源頼家の娘。政子の死後にその実質的な後継者となる。

幕府関係者の中で唯一、源頼朝の血筋を引く生き残りである竹御所は、幕府の権威の象徴として

御家人の尊敬を集め、彼らをまとめる役目を果たした人物と。

1246年(寛元4年)、仙覚は四代将軍・藤原頼経の命により『万葉集』の校合を行い、

1253年(建長5年)には後嵯峨上皇に奉献している。

その後も研究を続け、1269年(文永6年)には『萬葉集註釈』(萬葉集抄、仙覚抄)を

完成させたと。仙覚の生没年等の詳細は不明だが、妙本寺で滅んだ比企氏の出身とする

説があると。

祖師堂の回廊から鎌倉の紅葉の穴場のこの見事な紅葉を楽しむ。

鎌倉最大級の木造仏堂である祖師堂周辺の紅葉の景色は圧巻。

これ以上の言葉は邪魔。

祖師堂から二天門を。

境内の横の銀杏の紅葉はこれからか。

祖師堂横には比企一族の供養塔が建てられていた。

『吾妻鏡』によれば、源頼朝の乳母を務めた比企禅尼は、1159年(平治元年)の

「平治の乱」に敗れ、翌年伊豆国に流された頼朝を支え続け、1180年(治承4年)に

源氏再興の挙兵を果たすまでの約20年の間、仕送りを続けていたという。

そのため、比企禅尼の養子比企能員(ひきよしかず)は、頼朝の信任が厚く、二代将軍頼家の

乳母夫となり、さらに娘の若狭局が頼家の側室となって一幡を出産するなど権力をつけ、

北条氏と並ぶ存在となった。しかし、1203年(建仁3年)、比企能員は、北条時政によって

暗殺され、比企一族も北条義時らによって攻められ滅亡したと。

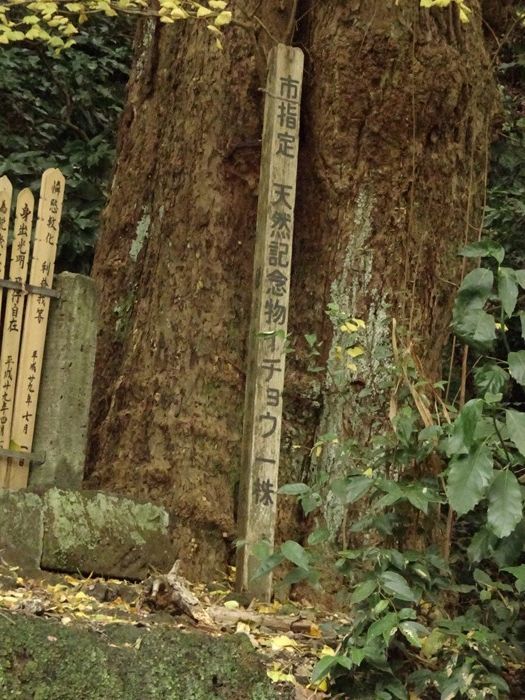

市指定 天然記念物の銀杏の老木。

これも比企一族の墓であろうか?

二天門を斜めから。

そしてこの日の「昼間」の晩秋の鎌倉紅葉巡りの〆に再び二天門の紅葉を。

そして再び鎌倉駅まで徒歩にて戻り、ここから江ノ電で長谷寺へ。

そして「 長谷寺の紅葉のライトアップ

」を楽しんだのであった。

・・・ もどる

・・・

--------晩秋の鎌倉紅葉巡り 完----------

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07