PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日(2020年1月20日)も早朝起床し、ホテル内で朝食を取る。

そして6:45過ぎにホテルを出発し、朝の繁華街を旧東海道に向かって歩く。

そして人の姿のない旧東海道に入り、旧東海道アーケード街を進む。

『東海道 四日市宿』と書かれた幟。

ゆるキャラグランプリにも登場し、何かと話題を振りまいた『こにゅうどうくん』の姿も。

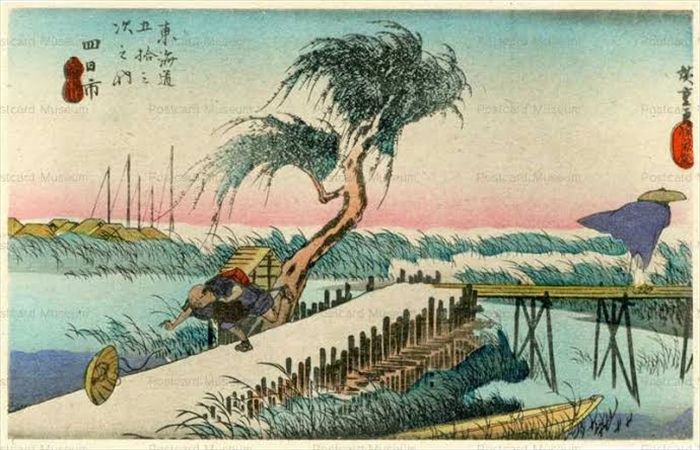

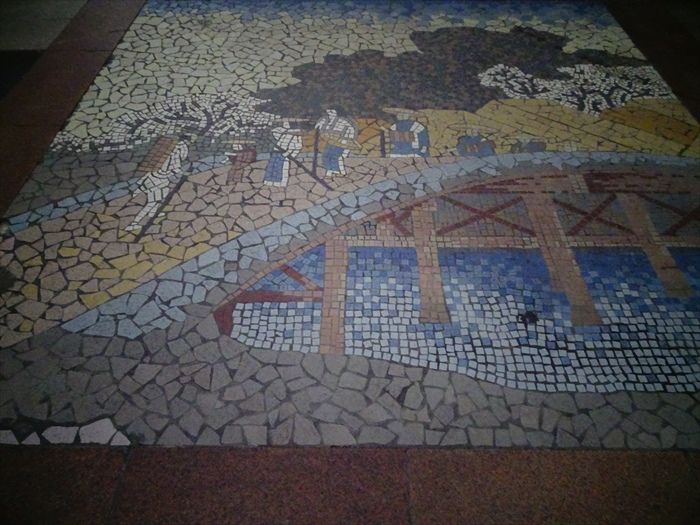

アーケード街の歩道にはモザイクタイルで

『歌川広重 東海道五拾三次四日市 三重川』が大きく描かれていた。

強風に葦がなびき、合羽の裾が翻す旅人と、飛ばされた笠を追う旅人が叙情的に描かれています。

動きのあるこの図は、東海道五十三次のなかでも秀作として評価の高い作品です。

この絵は四日市宿の近くを流れる三重川(三滝川)のあたりの様子で、二人の旅人の様子や

柳枝のしなり具合からも、この地方の風の強さがわかります。

風に転がる笠をあわてて追いかける旅人の姿がコミカル。

こちらが『本物』。

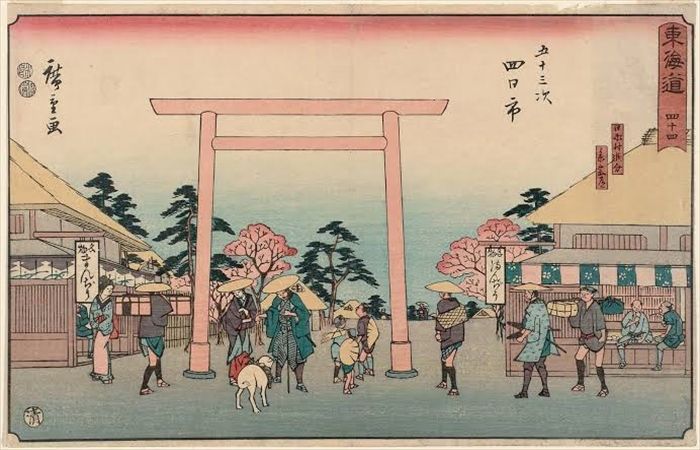

こちらは『広重 東海道五拾三次 四日市(狂歌入り東海道)』。

「狂歌 緑庵松俊 「梅か香に 袖ふりあふて 泊り村 つえつき坂を のぼる旅人」

四日市宿の先に架かる橋を、巡礼者、天狗(てんぐ)の面を背負った金毘羅(こんぴら)

参(まい)りの男性、伊勢(いせ)参(まい)り(抜け参り)の子供たちなどが行き交う様子を

描いています。四日市宿には、東海道と伊勢街道の分岐である日永(ひなが)の追分(おいわけ)が

あったので、多くの旅人でにぎわっていたそうです。」

こちらが『本物』。

『広重 東海道四十四 五十三次 四日市 隷書版』。

東海道は四日市から少し行った日永の追分で伊勢神宮に向かう伊勢街道と分かれます。

鳥居の下では飼い主に代わって伊勢神宮に参詣する犬が名物の饅頭をもらっています。

犬のお伊勢詣りといって、自分ではお伊勢詣りの出来ない人の代わりに飼い犬が参詣するもの。

飼い主の名前や住所を書いた袋に餌代や初穂料を入れ、それを担いでいくので、道行く人は

行ける所まで連れて行って代参を果たさせるのだと。

犬のヒッチハイクというわけですが、江戸時代の人びとの人情と信仰心が偲ばれるのだ。

横の少年たちの一人も伊勢詣りのしるしである野宿用のござを担いでいる。

こちらが『本物』。

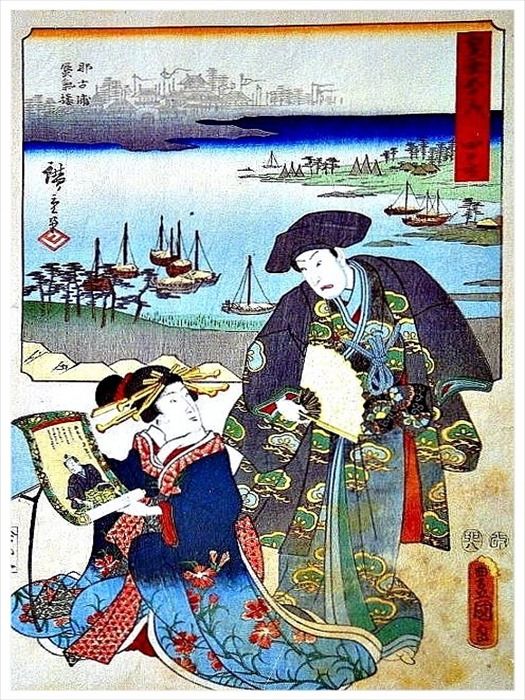

こちらは『三代豊国・広重 双筆五十三次 四日市』。

四日市の浮世絵には、那古の浦(霞ヶ浦あたり?)の蜃気楼がよく描かれている。

蜃気楼は春から夏の晴れた日に見られ、南から北へ移動しながら消滅するところから、

伊勢大神宮が熱田神宮に遊幸されるのだと信じられ、「那古の渡り」といわれていた。

いずれも女人と蜃気楼の組み合わせで描かれているが、風景が広重、人物が豊国という

珍しい合作。

こちらが『本物』。

更に旧東海道・アーケイド街を二人占めして進む。

そして中央通りに出る。

『東海道』道標が右手に。

中央通りを横断して更に進む。

小さな橋が前方に。

『阿世知川』に架かる『阿世知橋』。

川縁に円柱の 『阿せちはし

』

の標石が。

『阿世知川』。

阿瀬知橋を渡ると直ぐ左手に真宗高田派の崇顕寺があった。

崇顕寺は、織田勢の滝川一益に滅ぼされた田原家の一族丹羽弥八郎時定が菩提のため、

創建したと言われている。

『佛法山 崇顕世舎』と『丹羽文雄生誕之地』と刻まれた石柱が左手に。

左手に『崇顕寺』の境内が。奥には「浜田保育園」。

鐘楼。

国道1号線側に回り込み入口を探す。

『真言高田派 佛法山 崇顕寺』の文字が。

『本堂』。

そして旧東海道に戻り進む。

『東海道』案内板。

次の『日永宿』まで約2.4kmと。

街道沿いには連子格子の旧家が。

右手に『東漸寺』。

『東漸寺』の『山門』。

『境内』と『本堂』。

真宗高田派の寺で、童話作家東光敬(あずまこうけい)氏の生誕地だと。

『鐘楼』。

『本堂』。

『経蔵』。

街道沿いに連子格子の旧家があちこちに。

更に旧東海道を進む。

前方に近鉄名古屋線の高架が姿を現した。

民家の格子には『東海道』と書かれた手作りの案内板が。

突き当りを左手に進む。

鈴木畳店の駐車場の先には小さな地蔵堂が。

旧家が続く。

更に進むと旧家の寛延3年(1750)創業の『鈴木薬局』が右手にあるはずであったが。

家系図によると、第四代勘三郎高春が、寛延3年(1750)2月に蘭学勃興の地長崎に赴き、

漢方を伝授されたと言われているのであったが。

旧家の姿はなく、立派なガレージ、門、壁、住居が。

旧家の保存に耐えられなくなったのであろうか。

持ち主の旧家保存と通常生活との葛藤が見えて来たのであった。

それにしても『当時の建物』は全て解体されて処分されてしまったのであろうか?

以前はこの様な建物が。

【 https://ameblo.jp/cum-sancto-spritu/entry-12511156506.html

】

以前にあった案内板には

「鈴木薬局(旧鈴木製薬所)

竹の切り口を示す「丸二つの組合せ」の登録商法に、「赤万能即治膏」・「無二即治膏」・

「萬金丹」・「真妙円」などの膏薬の名前が書かれた古い看板を掲げる鈴木薬局は、

二○○年以上も製薬業を営む旧家である。 当家は、代々勘三郎の名を受け継ぎ、

現在の当主鈴木友造氏で第十一代を数えるが、同家に伝わる家系図によると、第四代勘三郎高春が、

寛延三年(一七五○)二月に蘭学勃興の地長崎に赴き、漢方を伝授されたといわれている。

当家の建物は、東海道沿いの古い家の中でも一際がっちりとしたものである。

これは、第六代勘三郎高光が、嘉永五年(一八五二)に建てたものであることが、

家系図によってわかる。 玄関には、約六○kgの重い木製の上げ下げ戸があり、東海道に面した

家の表には連格子がはめられ、六畳から十二畳の部屋が奥に続き、そのうちのひとつの欄間には、

厚い檜の近江八景を形どった一枚彫りがある。 また、土蔵とともに膏薬をつくった作業場があり、

薬研などの貴重な道具が保存されている。」と書かれていたのだが。

『東海道』道標と『加藤翠松堂製薬と八阪神社』の案内板が右手に。

右手に折れ『八阪神社』方面に進む。

『四日市あすなろう鉄道 内部線』の踏切を渡ると左手には『赤堀駅』が。

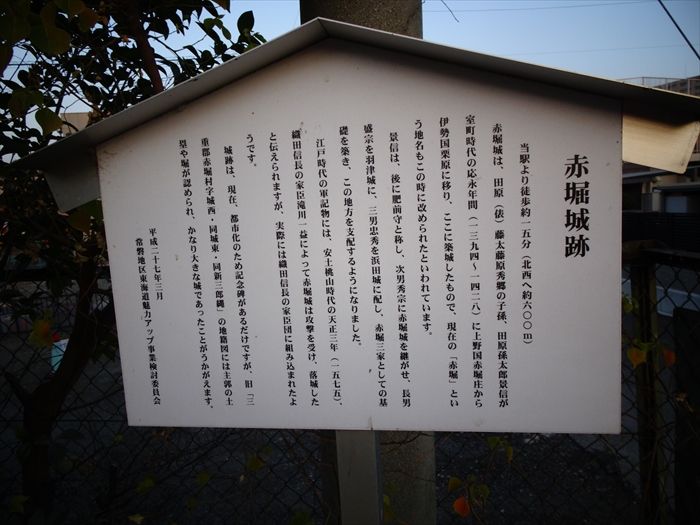

『赤堀駅』入口には『赤堀城跡』案内板が。

「赤堀城跡

(一三九四~一四二八)に上野国赤堀庄から伊勢国栗原に移り、ここに築城したもので、

現在の「赤堀」という地名もこの時に改められたといわれています.

配し、赤堀三家としての基礎を築き、この地方を支配するようになりました.

赤堀城は攻撃を受け、落城したと伝えられますが、実際には織田信長の家臣団に組み込まれた

ようです。

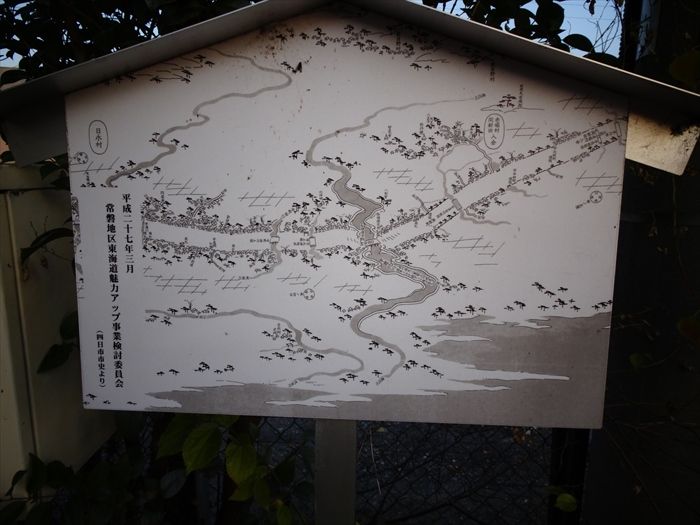

当時の旧東海道絵図。

『赤堀駅』周辺の観光案内図。

更に進むと右手に『天理教一神分教會』。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12