PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「香積寺(こうじゃくじ)」への脇参道

を進む。

「 香積寺は応永三十四年(一四二七)白峰禅師によって開創 された曹洞宗の禅寺で開基は

二条良基、足助重範娘滝の方、成瀬三吉丸基久、基直等であって、この人々と足助重範の墓は

境内にある。 山号の飯盛山は、その山形が満鉢の香飯に似ている所から 名付けたもので、

往古は堅固な地形を利用した山城であって 足助七城の主城 であった。足助氏一族は、代々ここを

本拠としていたので滅亡後に菩提を弔うため当寺が創健された。寺号の香積寺は

巴川の清流とが調和して四季を通してその眺めはすばらしく、数千本の楓樹の画く新緑の初夏、

特に紅葉の秋の美観には目を見張り、筆舌を絶している。

この楓樹は、寛永年間、十一世参栄禅師が巴川に沿う参道に植えたのが始まりで大正末期から

町民等によって植樹を広げ続け 昭和五年に香積寺の「香」と嵐気の「嵐」の二文字をとって

「香嵐渓」と名付けて から、益々紅葉の名所として知られるようになった。

歴代住職中、とくに二十五世風外禅師(一八三五)は優れた人格と卓越した余技の書画で

よく知られ画禅一致の境涯を拓き、その隋身より幾多の俊英が世に出て禅林香積の名を

天下に伝えた。」と香積寺のHPより。

「 参拝時間のご案内

午前6時 より 午後6時 まで

11月は午後9時まで(ライトアップ終了まで) 」と。

赤の幟旗が並ぶ脇参道の坂道を上って行った。

豊栄(とよさか)稲荷大明神 」と白抜きで。

いくつかの朱の鳥居を潜り階段を上ると、正面参道に着き「本堂」への石段を上る。

石段上から「 総門 」・「 山門 」を振り返る。

総門 」をズームして。

「 手水舎 」。

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎。

「手水舎」の円形の水盤にはモミジの葉が。

モミジ葉の「 花手水 」。

そして 「香積寺」の「本堂」 。

寄棟瓦葺の本堂は1722年(享保7)のもの

桁行実長は8.5間、梁間実長は7.5間、寄棟造り、鉄板葺き

参拝者の列 が出来ていた。

移動して。

左側には 朱の鳥居 とその先には「 豊榮稲荷大明神 」と。

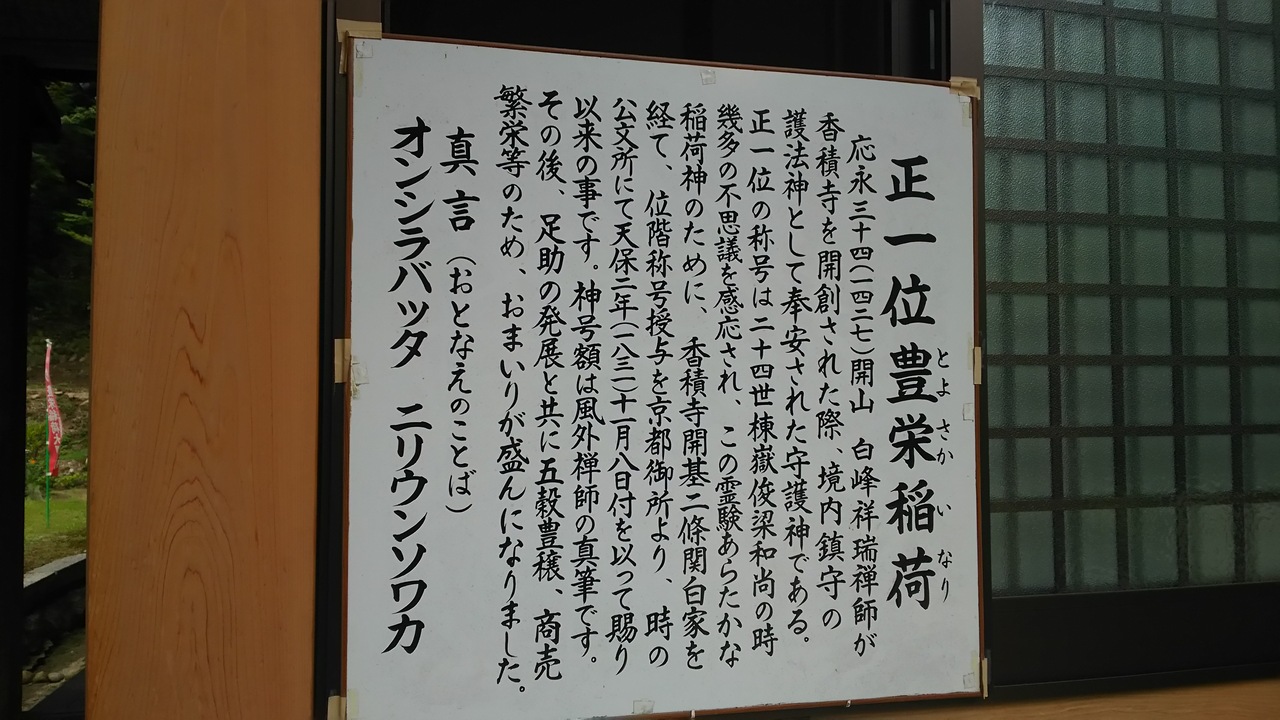

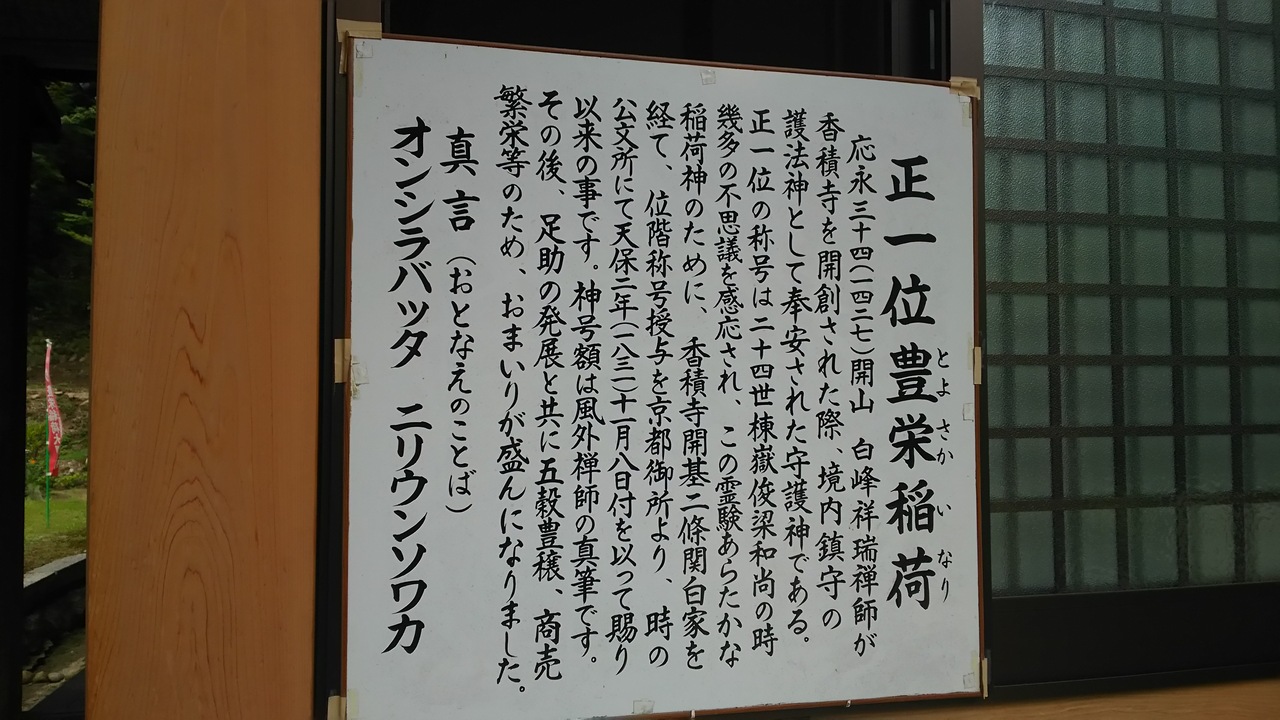

「 正一位 豊栄稲荷

本堂の棟に乗る鯱と下り藤の紋 が見えた 。

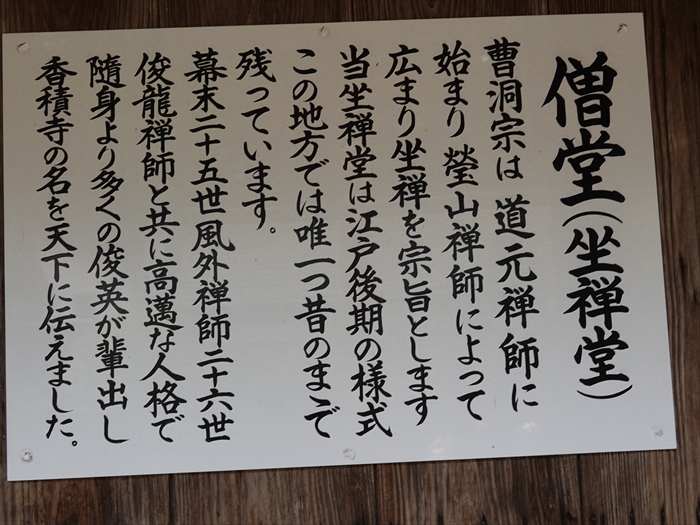

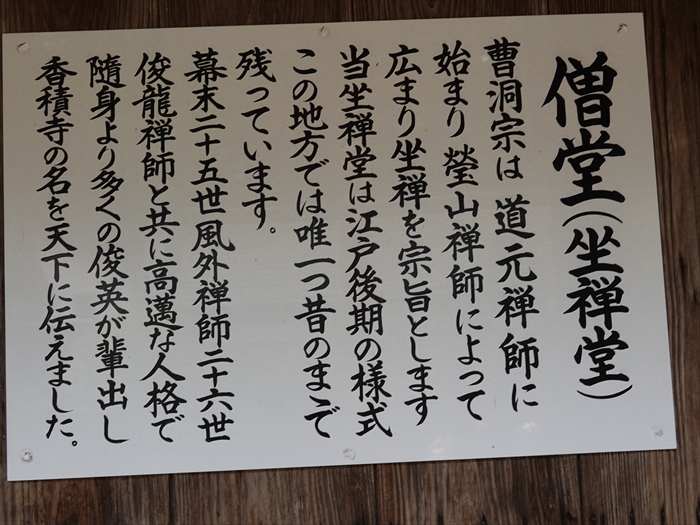

そして境内左にあった「 僧堂(坐禅堂) 」。

本堂前に建てられていた 角塔婆・「回向柱」には、「 令和五年十月二十一日 」👈️リンク と。

「 僧堂(坐禅堂)

内陣に安置された「 文殊菩薩 」。

ズームして。

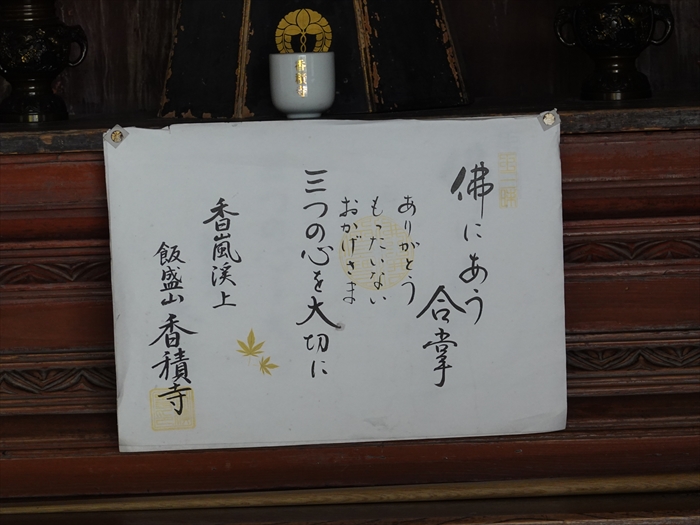

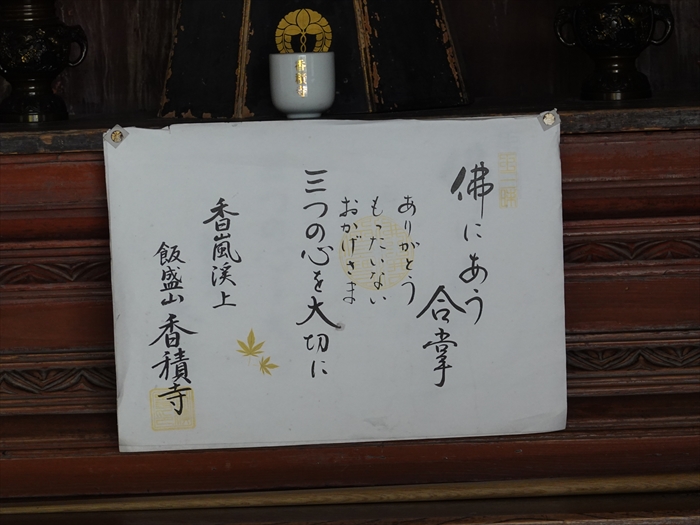

「 佛にあう合掌

ありがたい もったいない おかげさま

三つの心を大切に

香嵐渓上

飯盛山 香積寺」

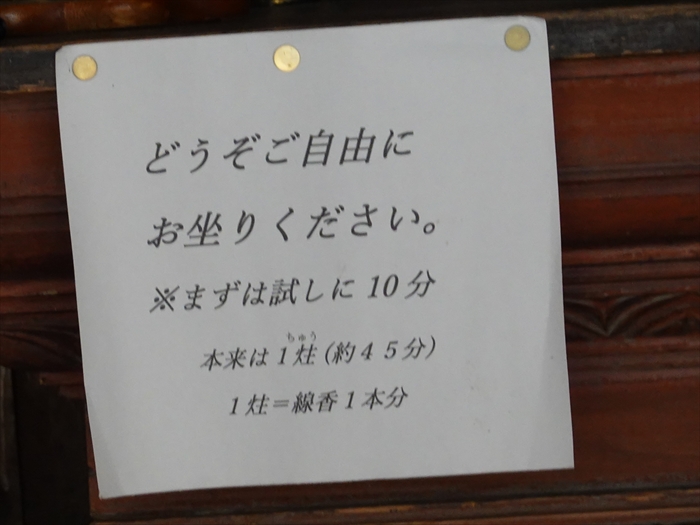

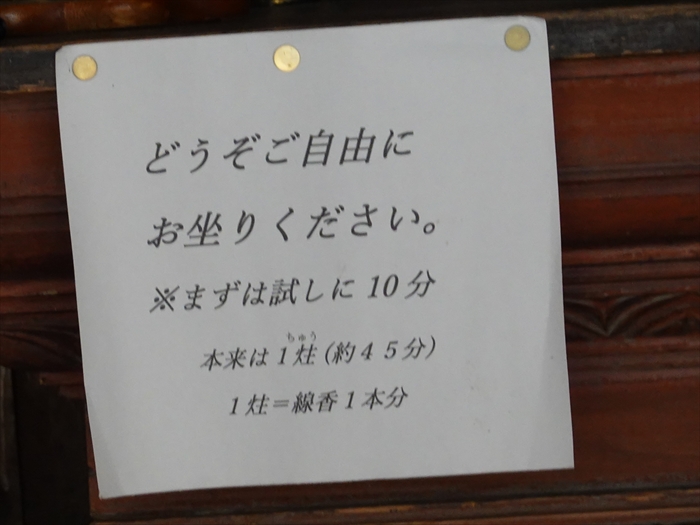

座禅の体験 もできると。

「 どうぞご自由にお坐りください。

※まずは試しに10分

本来は1炷(ちゅう)(約45分) 1炷=線香1本分 」と。

「「炷(ちゅう)」は、坐禅の単位や、線香などを数える単位、香をひとたきくゆらすことを

意味します。

「 茂山に 在り隠然と 古道場

「 僧堂(坐禅堂)」 入口両側に先代の? 鬼瓦(右)・阿形。

鬼瓦(左)・吽形。

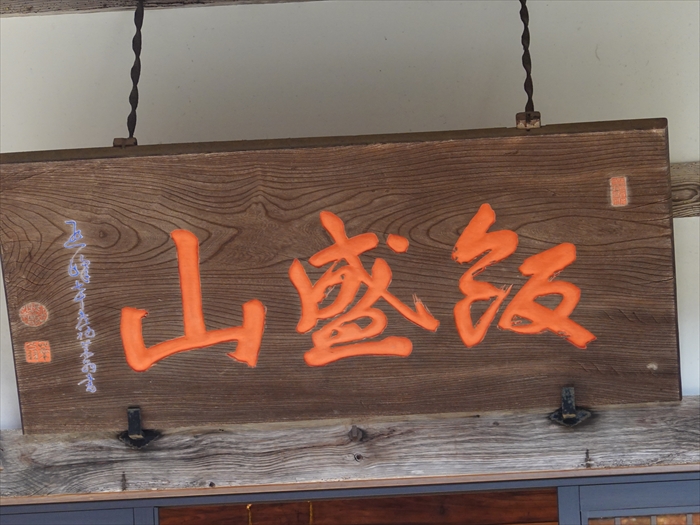

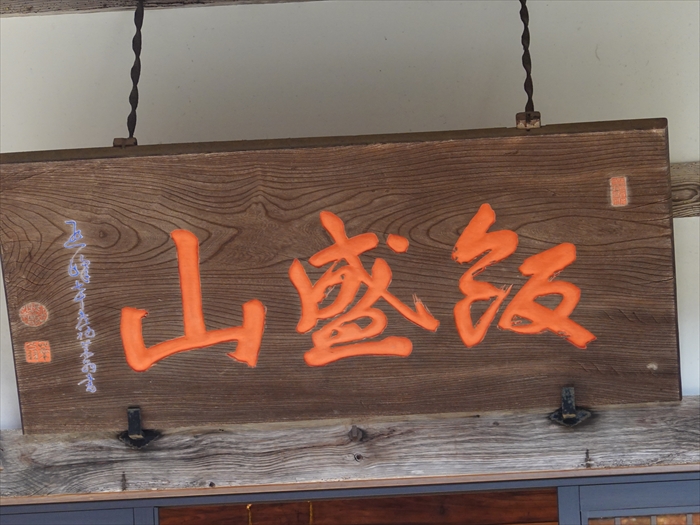

そして再び 「本堂」の山号扁額「飯盛山」 。

「本堂」 内陣の 寺号扁額 「 香積寺 」。

穏やかな表情の「 本尊 聖観世音菩薩 」。

鐘楼への土壁にモミジの形、様々な色・紅葉色をした多くの絵馬 が。

近づいて。

本堂の左側の奥にあったのが「 永代供養塔 」。

その奥にも朱の鳥居があった。

「 豊栄稲荷奥之院参道 」と刻まれた石柱がその横に。

この奥 👈️リンク には、以前訪ねた 歴代住職の墓、十六羅漢石仏、歴代の足助城主・

鈴木氏5代の墓、装束塚等 もあるのだが 今回はパス 。

「香積寺」の「本堂」前に戻る。正面に「手水舎」

左に「本堂」前の朱の鳥居。

そして 石段前から「総門」 を見る。

ズームして。

移動して参道を見る。

その奥には 鐘楼が、2階には梵鐘の姿 が。

ズームして。 火灯窓の奥に梵鐘の姿 が。

石段前に戻り 薬医門形式の「総門」 をズームして。

切妻瓦葺の薬医門は江戸初期のもの とされ、紅葉の時期や新緑の頃には趣が増す。

香積寺の見所 といってもいいだろう。

紅葉の見所をカメラで追う。

人がいなければ と我儘にも 。

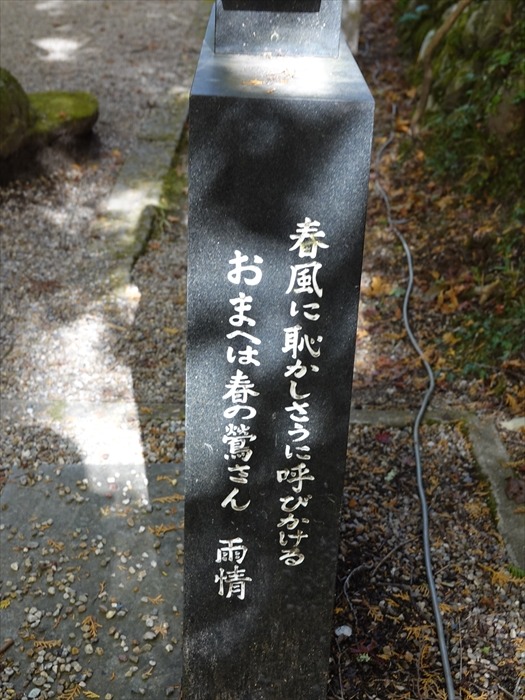

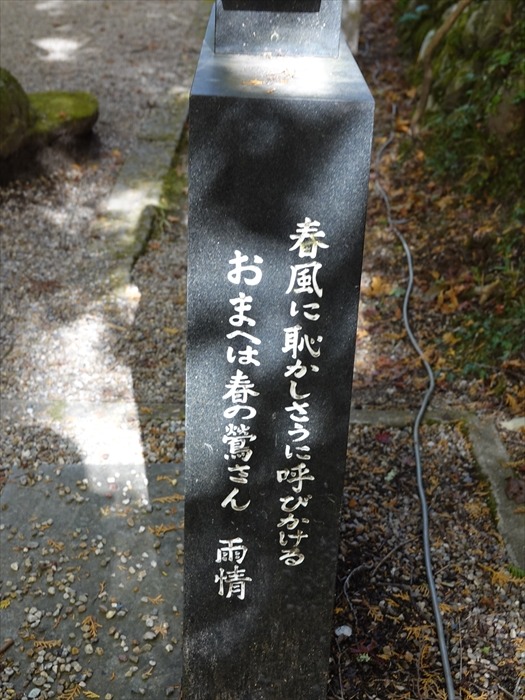

数々の名曲の作詞を手掛けた 野口雨情の歌詞碑 。

足助音頭を記念した、1930年の建設の石碑であると。

「 春風に 恥ずかしさうに呼びかける おまへは春の 鶯さん 雨情 」

春の穏やかな風景と、春を告げるウグイスの声が調和している情景を詠んでいるのだ。

総門前から「三州足助屋敷」・「巴川」方向 を。

階段横には小さな「 地蔵堂 」。

「足助町観光協会 創立50周年 記念楓」碑 。

「5色のもみじ」にも負けない美しさをカメラで追う。

これでもかと!!

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 香積寺は応永三十四年(一四二七)白峰禅師によって開創 された曹洞宗の禅寺で開基は

二条良基、足助重範娘滝の方、成瀬三吉丸基久、基直等であって、この人々と足助重範の墓は

境内にある。 山号の飯盛山は、その山形が満鉢の香飯に似ている所から 名付けたもので、

往古は堅固な地形を利用した山城であって 足助七城の主城 であった。足助氏一族は、代々ここを

本拠としていたので滅亡後に菩提を弔うため当寺が創健された。寺号の香積寺は

巴川の清流とが調和して四季を通してその眺めはすばらしく、数千本の楓樹の画く新緑の初夏、

特に紅葉の秋の美観には目を見張り、筆舌を絶している。

この楓樹は、寛永年間、十一世参栄禅師が巴川に沿う参道に植えたのが始まりで大正末期から

町民等によって植樹を広げ続け 昭和五年に香積寺の「香」と嵐気の「嵐」の二文字をとって

「香嵐渓」と名付けて から、益々紅葉の名所として知られるようになった。

歴代住職中、とくに二十五世風外禅師(一八三五)は優れた人格と卓越した余技の書画で

よく知られ画禅一致の境涯を拓き、その隋身より幾多の俊英が世に出て禅林香積の名を

天下に伝えた。」と香積寺のHPより。

「 参拝時間のご案内

午前6時 より 午後6時 まで

11月は午後9時まで(ライトアップ終了まで) 」と。

赤の幟旗が並ぶ脇参道の坂道を上って行った。

豊栄(とよさか)稲荷大明神 」と白抜きで。

いくつかの朱の鳥居を潜り階段を上ると、正面参道に着き「本堂」への石段を上る。

石段上から「 総門 」・「 山門 」を振り返る。

総門 」をズームして。

「 手水舎 」。

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎。

「手水舎」の円形の水盤にはモミジの葉が。

モミジ葉の「 花手水 」。

そして 「香積寺」の「本堂」 。

所在地: 愛知県豊田市足助町飯盛39

開創: 1427年

宗派: 曹洞宗

山号: 飯盛山

文化財: 飯盛城址(史跡); 僧風外作品群(絵画); 木造毘沙門天立像(彫刻); 鰐口(工芸)

本尊: 聖観世音菩薩

開基: 二条良基ほか、白峰祥瑞(開山)

寄棟瓦葺の本堂は1722年(享保7)のもの

桁行実長は8.5間、梁間実長は7.5間、寄棟造り、鉄板葺き

参拝者の列 が出来ていた。

移動して。

左側には 朱の鳥居 とその先には「 豊榮稲荷大明神 」と。

「 正一位 豊栄稲荷

応永応三十四(一四ニ七)開山 白峰祥瑞禅師が香積寺を開創された際、境内鎮守の護法神として

奉安された守護神である。

奉安された守護神である。

正一位の称号はニ十四世棟嶽俊梁和尚の時幾多の不思議を感応され、この霊験あらたかな稲荷神

のために、香積寺開基ニ條関白家を経て、位階称号授与を京都御所より、時の公文所にて天保

ニ年(一八三一)十一月八日付を以って賜り以来の事です。神号額は風外禅師の真筆です。

のために、香積寺開基ニ條関白家を経て、位階称号授与を京都御所より、時の公文所にて天保

ニ年(一八三一)十一月八日付を以って賜り以来の事です。神号額は風外禅師の真筆です。

その後、足助の発展と共に五穀豊穣、商売繁栄等のため、おまいりが盛んになりました。

真言(おとなえのことば)

オンシラバッタ ニリウンソワカ

」と。

本堂の棟に乗る鯱と下り藤の紋 が見えた 。

そして境内左にあった「 僧堂(坐禅堂) 」。

本堂前に建てられていた 角塔婆・「回向柱」には、「 令和五年十月二十一日 」👈️リンク と。

「 僧堂(坐禅堂)

曹洞宗は道元禅師に始まり瑩山禅師によって広まり坐禅を宗旨とします。

当坐禅堂は江戸後期の様式この地方では唯一つ昔のまゝで残っています。

幕末二十五世風外禅師二十六世俊龍禅寺と共に高慢な人格で随身より多くの俊英が輩出し

香積寺の名を天下に伝えました。」

内陣に安置された「 文殊菩薩 」。

ズームして。

「 佛にあう合掌

ありがたい もったいない おかげさま

三つの心を大切に

香嵐渓上

飯盛山 香積寺」

座禅の体験 もできると。

「 どうぞご自由にお坐りください。

※まずは試しに10分

本来は1炷(ちゅう)(約45分) 1炷=線香1本分 」と。

「「炷(ちゅう)」は、坐禅の単位や、線香などを数える単位、香をひとたきくゆらすことを

意味します。

坐禅の単位

坐禅の単位として「炷」が使われ、線香1本が燃え尽きるまでの時間を

「一炷(いっちゅう)」と呼びます。

「一炷(いっちゅう)」と呼びます。

坐禅会では、線香1本が燃え尽きるまでの時間が約40分程度ですが、自宅で坐禅を行う場合は

10分や20分でも行うことができます。

10分や20分でも行うことができます。

線香などを数える単位

線香などを数える単位として「炷」が使われます。

香をひとたきくゆらすこと

香や線香をひとたきくゆらすことを「一炷(いっちゅう)」と呼びます。

香道では、沈香木()を一種類たいて賞美することを「一炷聞(いっちゅうぎき)」

といいます」。と ネットから。

といいます」。と ネットから。

「 茂山に 在り隠然と 古道場

松本たかし(一九〇六~五六)

は高浜虚子の高弟

この句は昭和三十年初夏に当寺訪れたときの作

この句は昭和三十年初夏に当寺訪れたときの作

句碑は昭和三十七年八月に建てられた

「笛」同人会

草笛会」。

【木々が茂る山中に、ひっそりと佇む古びた道場が、控えめながらもその存在感を放っている 】

と情景を詠んだものであろう。

【木々が茂る山中に、ひっそりと佇む古びた道場が、控えめながらもその存在感を放っている 】

と情景を詠んだものであろう。

茂山に隠れるようにして静かに佇む道場には、時代を超えて受け継がれた歴史や精神が宿って

いるような趣が感じられたのであろう。

いるような趣が感じられたのであろう。

「 僧堂(坐禅堂)」 入口両側に先代の? 鬼瓦(右)・阿形。

鬼瓦(左)・吽形。

そして再び 「本堂」の山号扁額「飯盛山」 。

「本堂」 内陣の 寺号扁額 「 香積寺 」。

穏やかな表情の「 本尊 聖観世音菩薩 」。

鐘楼への土壁にモミジの形、様々な色・紅葉色をした多くの絵馬 が。

近づいて。

本堂の左側の奥にあったのが「 永代供養塔 」。

その奥にも朱の鳥居があった。

「 豊栄稲荷奥之院参道 」と刻まれた石柱がその横に。

この奥 👈️リンク には、以前訪ねた 歴代住職の墓、十六羅漢石仏、歴代の足助城主・

鈴木氏5代の墓、装束塚等 もあるのだが 今回はパス 。

「香積寺」の「本堂」前に戻る。正面に「手水舎」

左に「本堂」前の朱の鳥居。

そして 石段前から「総門」 を見る。

ズームして。

移動して参道を見る。

その奥には 鐘楼が、2階には梵鐘の姿 が。

ズームして。 火灯窓の奥に梵鐘の姿 が。

石段前に戻り 薬医門形式の「総門」 をズームして。

切妻瓦葺の薬医門は江戸初期のもの とされ、紅葉の時期や新緑の頃には趣が増す。

香積寺の見所 といってもいいだろう。

紅葉の見所をカメラで追う。

人がいなければ と我儘にも 。

数々の名曲の作詞を手掛けた 野口雨情の歌詞碑 。

足助音頭を記念した、1930年の建設の石碑であると。

「 春風に 恥ずかしさうに呼びかける おまへは春の 鶯さん 雨情 」

春の穏やかな風景と、春を告げるウグイスの声が調和している情景を詠んでいるのだ。

総門前から「三州足助屋敷」・「巴川」方向 を。

階段横には小さな「 地蔵堂 」。

「足助町観光協会 創立50周年 記念楓」碑 。

「5色のもみじ」にも負けない美しさをカメラで追う。

これでもかと!!

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.