PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

国道419号➜県道485号➜県道486号➜国道153号/国道420号➜

県道487号➜国道301号とひたすら一般道を進み次の目的地の

「 松平東照宮 」の第1駐車場に到着。

時間は15:36。

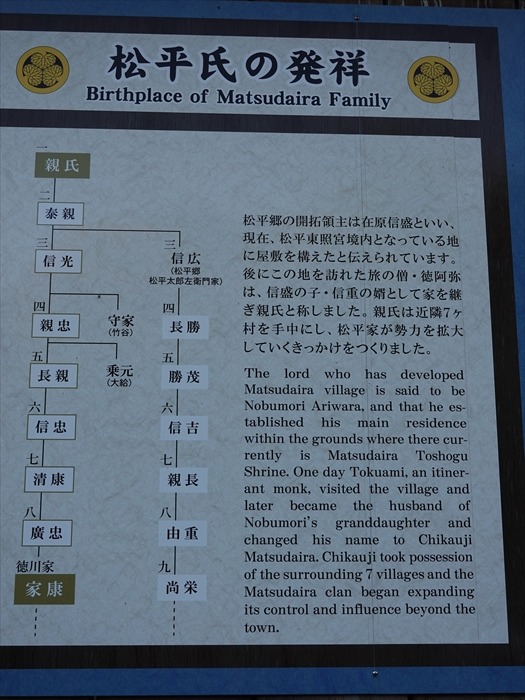

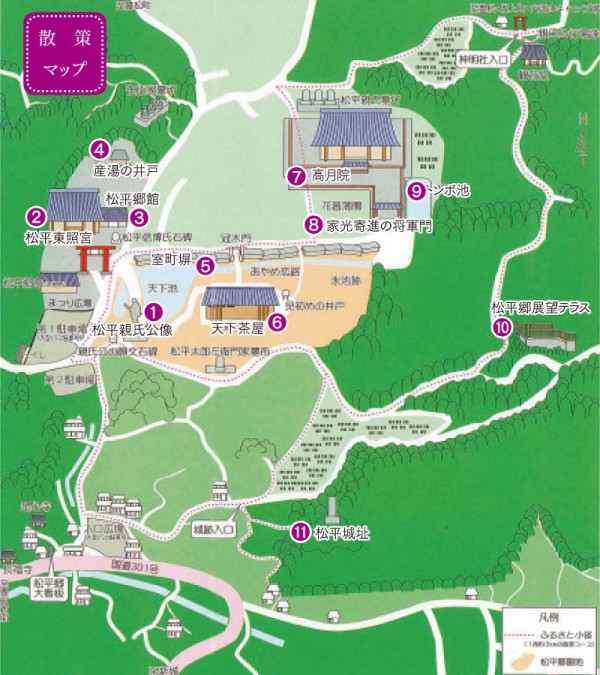

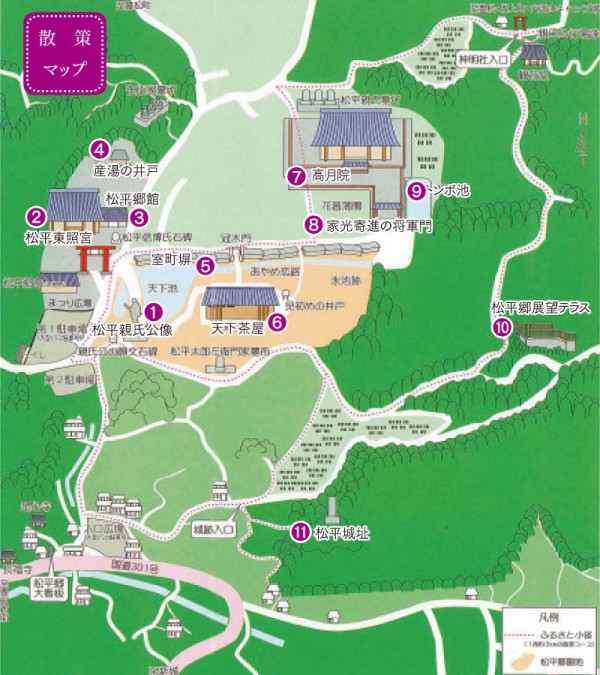

大きな案内板 が駐車場脇に。

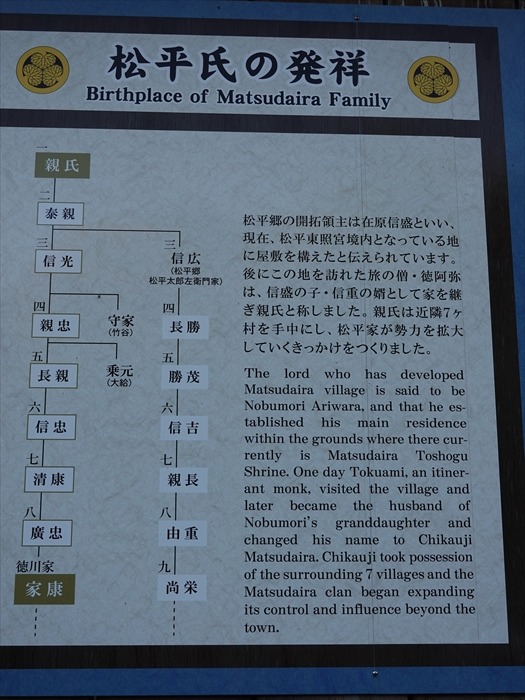

「 松平家の発祥 Birthplace of Matsudaira Family

松平郷の開拓領主は在原信盛といい、現在、松平東照宮境内となっている地に

屋敷を構えたと伝えられています。後にこの地を訪れた旅の僧・徳阿弥は、

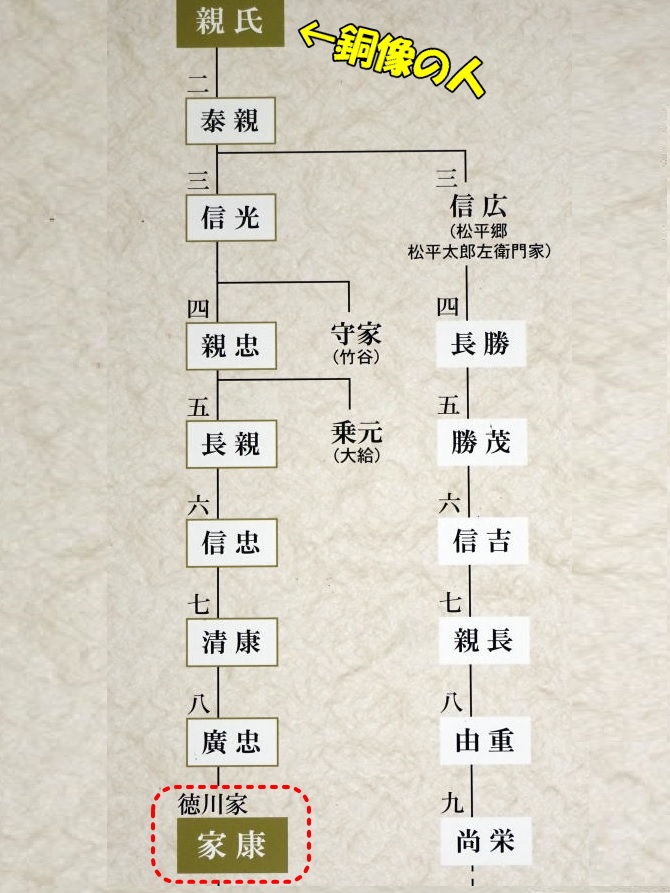

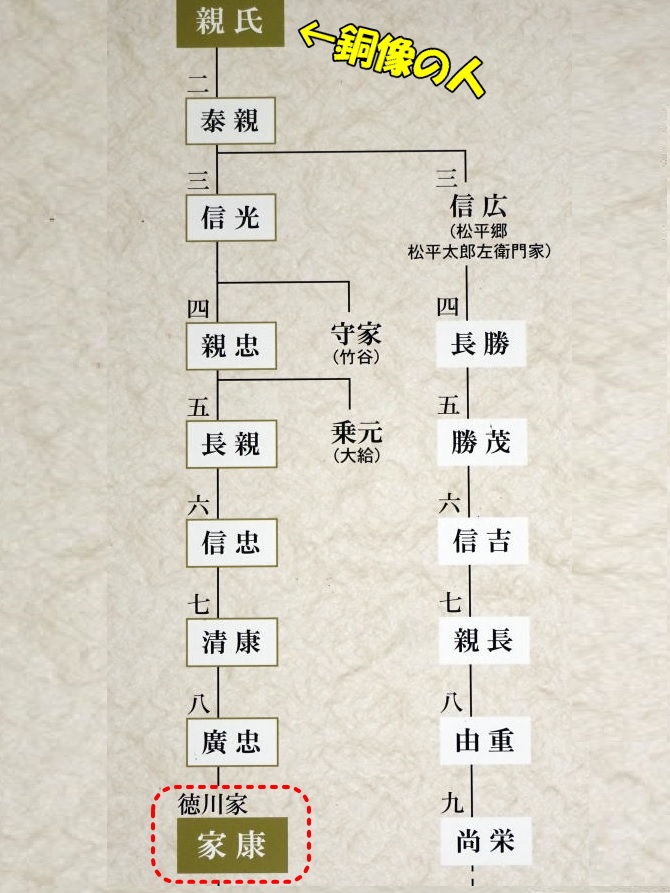

「 松平一族の略系図 」を2種類。

「 松平東照宮 Matsudaira Toshogu Shrine

松平東照宮は、はじめは松平家の居館の一角にあった八幡社という屋敷神でしたが、

1619年に久能山から東照宮(徳川家康)が合祀され、名が改められました。

徳川将軍家につながる宗家から分かれ、松平郷を治めた松平太郎左衛門家は、大正初期まで

この地に居住していました。現存する水濠や石垣は、九代尚栄が関ヶ原の合戦の後に築いた

ものといわれています。境内には、松平家が代々産湯に用いたという産湯の井戸や、松平家に

関する資料を紹介した松平郷館があります。」

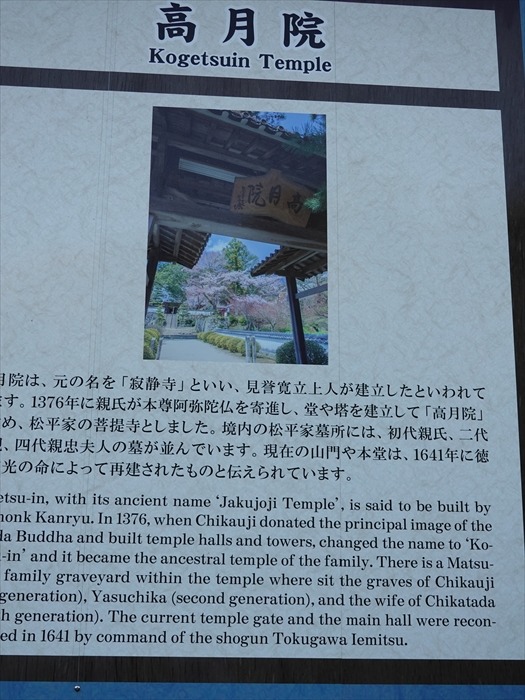

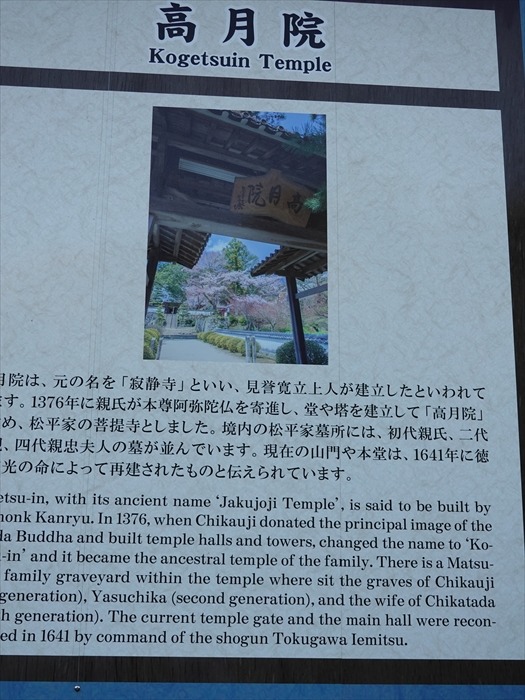

「 高月院 Kogetsuin Temple

高月院は、元の名を「寂静寺 」といい、 見誉寛立上人が建 立したといわれています。

1376年に親氏が本尊阿弥陀仏を寄進し、堂や塔を建立して「高月院」と改め、松平家の

菩提寺としました。境内の松平家墓所には、初代親氏、二代康親、四代親忠夫人の墓が

並んでいます。現在の山門や本堂は、1641年に徳川家光の命によって再建されたものと

0伝えられています。」

「 歴史と自然の里 松平郷史跡観光案内図 松平氏発祥の地

松平郷は、三河国加茂郡に属する巴川(足助川)東岸の山地にある小集落で、徳川家のルーツと

いわれている松平氏の発祥の地で松平氏の始祖・松平親氏が開拓しました。

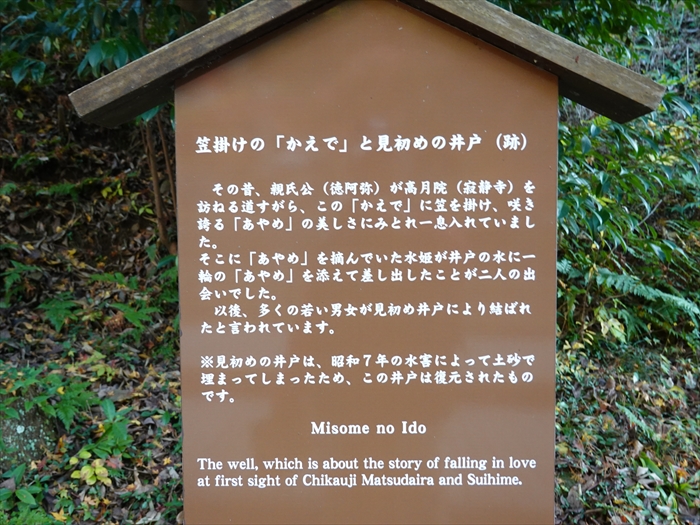

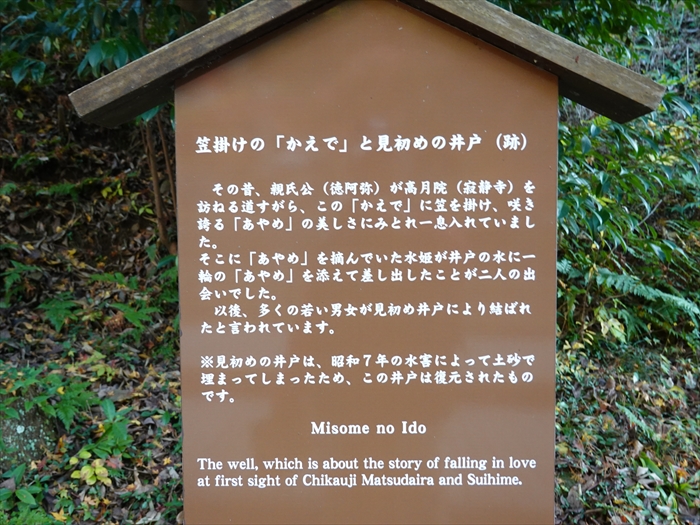

「 笠掛けの「かえで」と見初めの井戸(跡)

一、エサは社務所にて販売しています。

二、決められたエサ以外は与えないで下さい。

三、冬季はエサを与えません。

「絵馬」に近づいて。

石碑には「 国指定史跡 松平氏遺跡 松平氏館跡 平成8年3月 豊田市 」と。

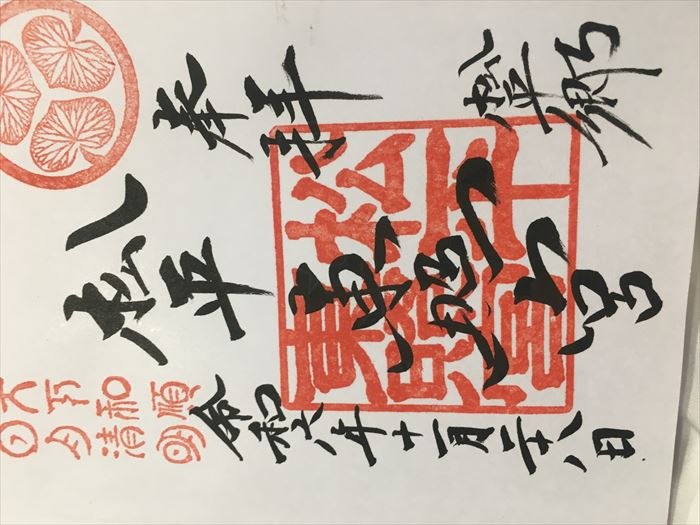

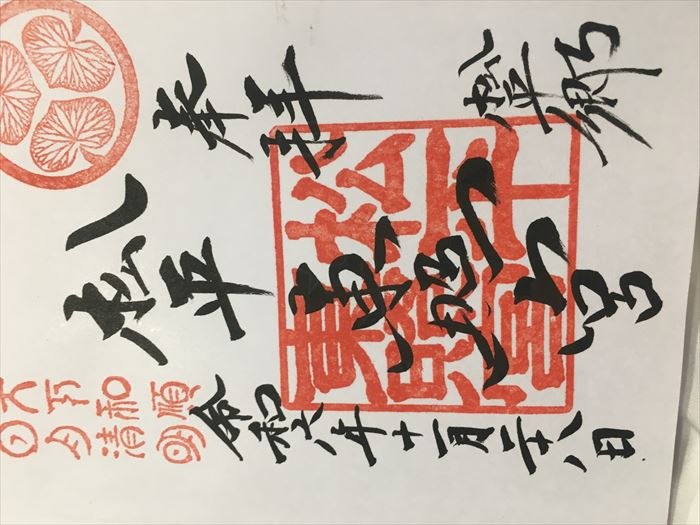

御朱印を頂きました。

狛犬 が迎えてくれた。

「 拝殿 」を正面から。

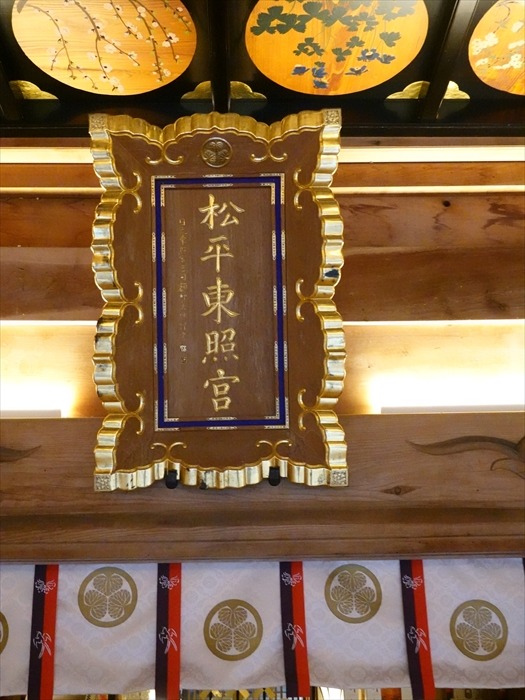

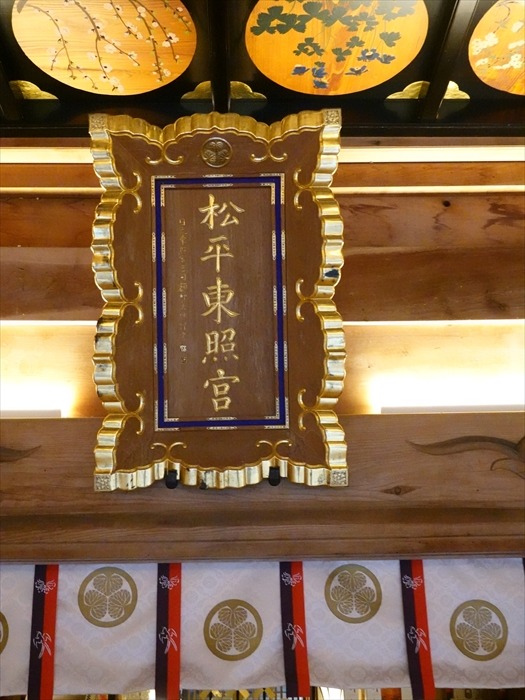

扁額「松平東照宮」 。

様々なポスター案内。

拝殿前から石鳥居を振り返る。

御朱印を頂いたので、 無料で「松平東照宮」の拝殿内部を見学できた 。

内部の扁額「 松平東照宮 」。

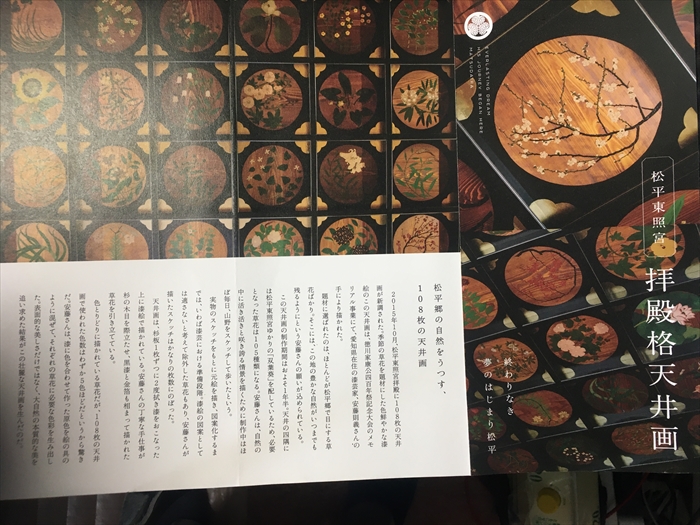

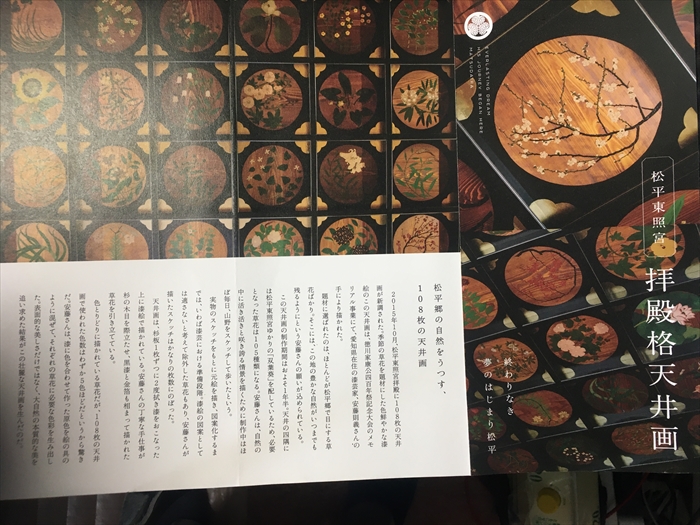

頂いたパンフレットには

「 松平郷の自然をうつす、108枚の天井画

2015年10月、松平東照宮拝殿に108枚の天井画が新調された。季節の草花を題材にした

色鮮やかな漆絵のこの天井画は、徳川家康公四百年祭記念大会のメモリアル事業にて、

愛知県在住の漆芸家、安藤則義さんの手により描かれた。

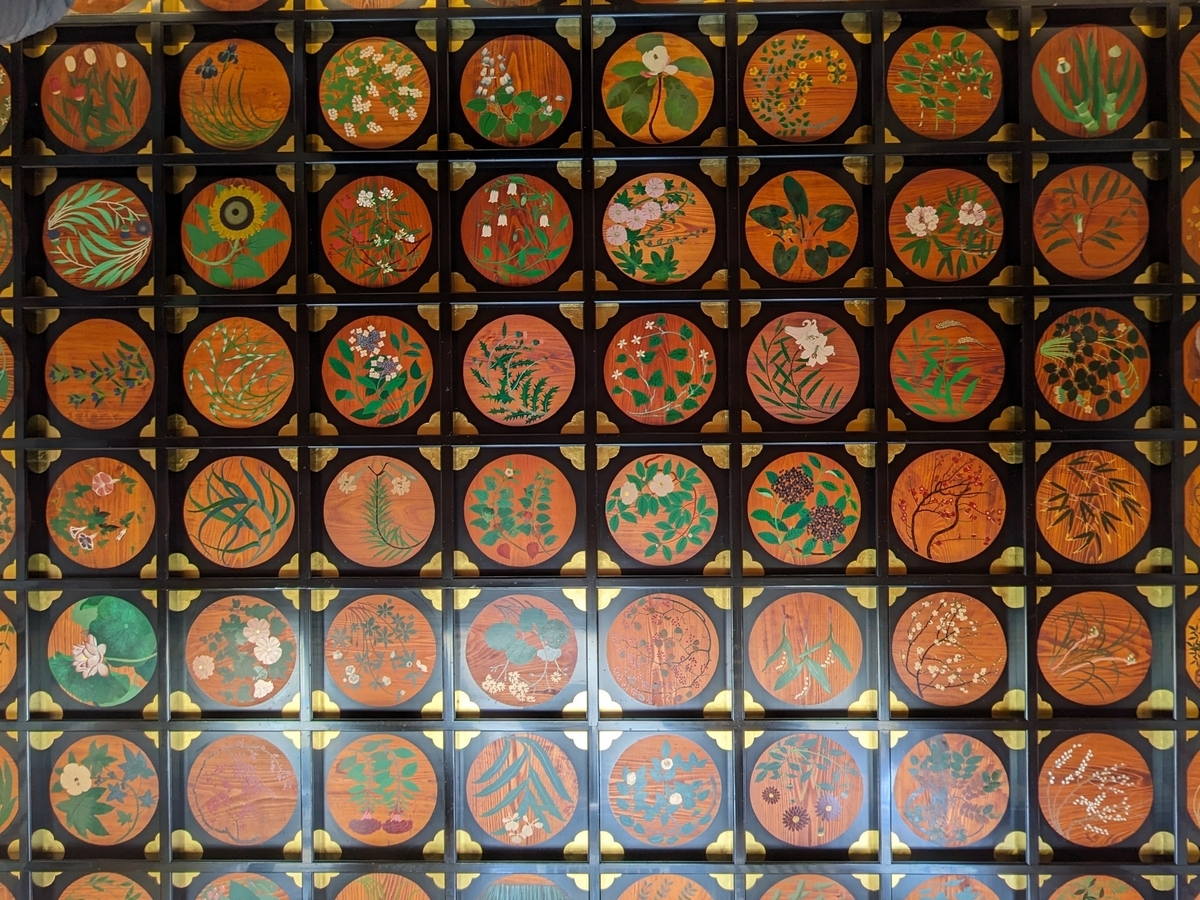

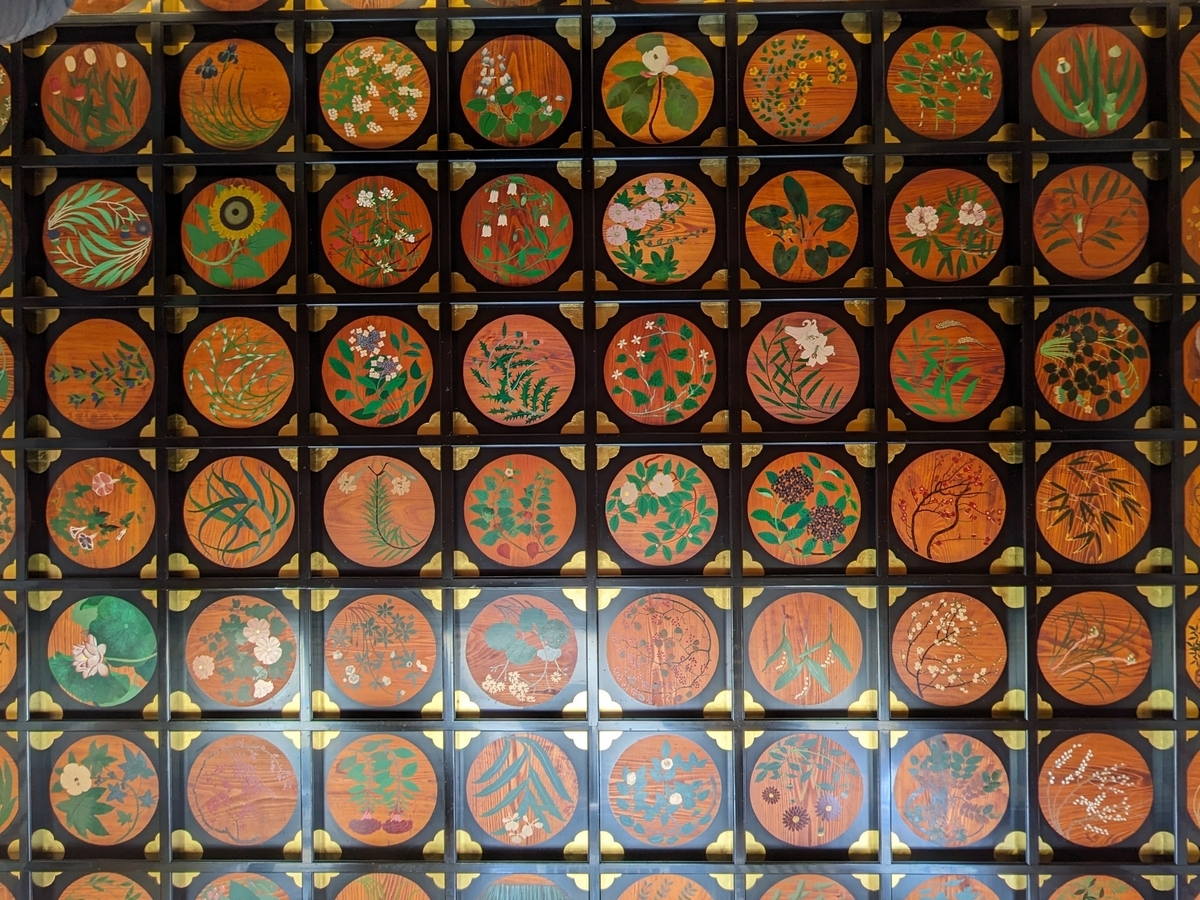

移動して天井を。

拝殿の内陣。

拝殿の天井には、2015年に徳川家康公400年祭のメモリアル事業として、 漆芸家・安藤則義氏に

よって描かれた108枚の漆絵 が施されていた。

松平東照宮の拝殿の天井画は、松平郷に咲く草花を題材に描かれており、 色鮮やかな漆絵が必見 。

透明な漆塗りの丸い背景に、白梅、紅梅、竹、菊などの植物が描かれていた 。

中央の東端の絵には朝日が、西端の絵には満月が描かれており、各角には松平・徳川家の家紋の

モチーフとなった双葉葵が描かれていた。

格子天井下を移動し、拝殿の天井画をカメラに収めたのであった。

真下から。

108枚の絵は、透明な漆塗りの、下の杉の木が見えるようになっている丸い背景に描かれている。

背景の周りや天井の格子は黒漆で塗られている。描かれているのは、白梅、紅梅、竹、菊などの

植物

で、季節に応じて 4 つのエリアに分けられている。中央の東端の絵には朝日が、西端の絵

には満月

が描かれている。 各角には、松平・徳川家の家紋のモチーフとなった双葉葵が描かれて

いる 。この家紋には、実在しない三葉の葵が施されているが、実際には二葉の双葉葵が本殿の外で

見ることがで

きる。

使われた色数は、わずか5色だけだと。

4隅に双葉葵 が。

「松平東照宮天井画 植物名一覧」

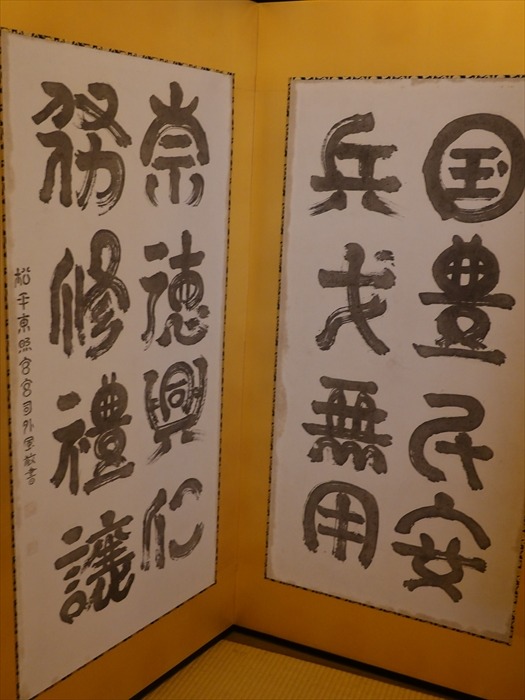

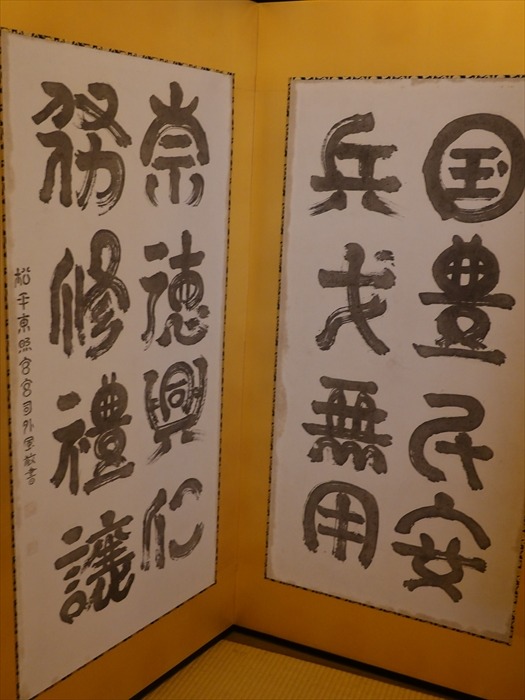

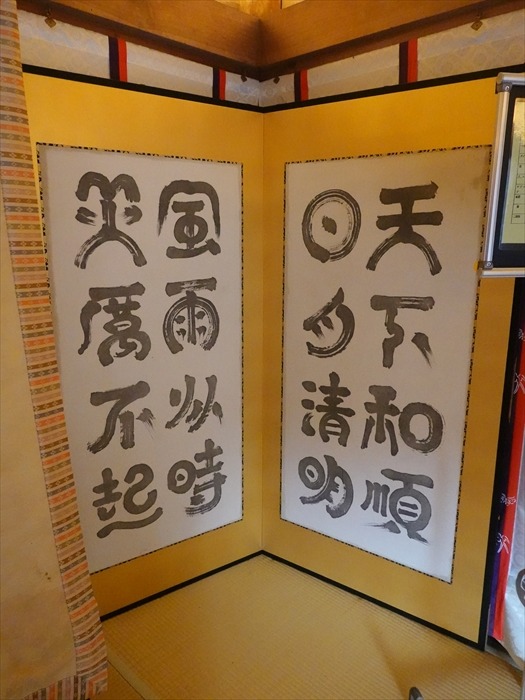

「 国豊民安() 」(国や民は豊かにまた安らかに)

「 兵戈無用(ひょうがむゆう) 」(武器を行使せずに戦うことなく)

浄土宗の祝聖文の一節で、「 人々の平安を祈る偈文(げもん) 」であると。

「 豊田の自慢のお城を五城印に! 」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

県道487号➜国道301号とひたすら一般道を進み次の目的地の

「 松平東照宮 」の第1駐車場に到着。

時間は15:36。

大きな案内板 が駐車場脇に。

「 松平家の発祥 Birthplace of Matsudaira Family

松平郷の開拓領主は在原信盛といい、現在、松平東照宮境内となっている地に

屋敷を構えたと伝えられています。後にこの地を訪れた旅の僧・徳阿弥は、

「 松平一族の略系図 」を2種類。

「 松平東照宮 Matsudaira Toshogu Shrine

松平東照宮は、はじめは松平家の居館の一角にあった八幡社という屋敷神でしたが、

1619年に久能山から東照宮(徳川家康)が合祀され、名が改められました。

徳川将軍家につながる宗家から分かれ、松平郷を治めた松平太郎左衛門家は、大正初期まで

この地に居住していました。現存する水濠や石垣は、九代尚栄が関ヶ原の合戦の後に築いた

ものといわれています。境内には、松平家が代々産湯に用いたという産湯の井戸や、松平家に

関する資料を紹介した松平郷館があります。」

「 高月院 Kogetsuin Temple

高月院は、元の名を「寂静寺 」といい、 見誉寛立上人が建 立したといわれています。

1376年に親氏が本尊阿弥陀仏を寄進し、堂や塔を建立して「高月院」と改め、松平家の

菩提寺としました。境内の松平家墓所には、初代親氏、二代康親、四代親忠夫人の墓が

並んでいます。現在の山門や本堂は、1641年に徳川家光の命によって再建されたものと

0伝えられています。」

「 歴史と自然の里 松平郷史跡観光案内図 松平氏発祥の地

松平郷は、三河国加茂郡に属する巴川(足助川)東岸の山地にある小集落で、徳川家のルーツと

いわれている松平氏の発祥の地で松平氏の始祖・松平親氏が開拓しました。

松平郷には、松平氏ゆかりの次のような史跡や神社があります。

・松平親氏公銅像

・松平東照宮

・松平郷館

・高月院

・松平氏墓所

・松平城址

・松平郷展望テラス

松平郷館では、松平親氏坐像や徳川家康像など、松平家・徳川家ゆかりの品々が

展示されています。また、松平郷園地には松平氏の菩提寺である高月院があり、

季節ごとの花々や名月を鑑賞することができます。

「 散策マップ 」。

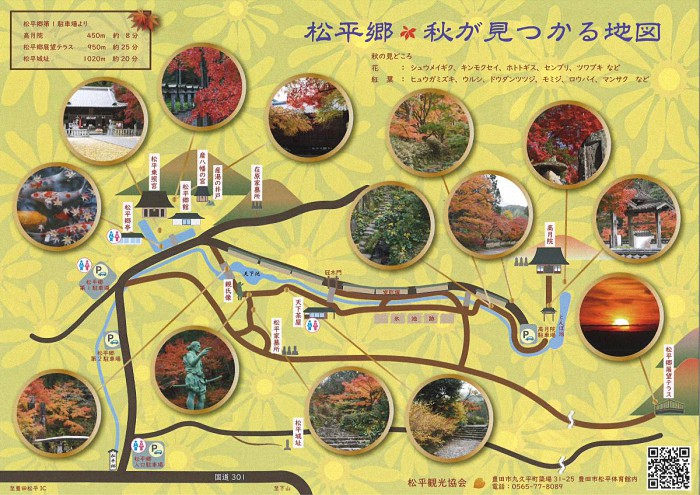

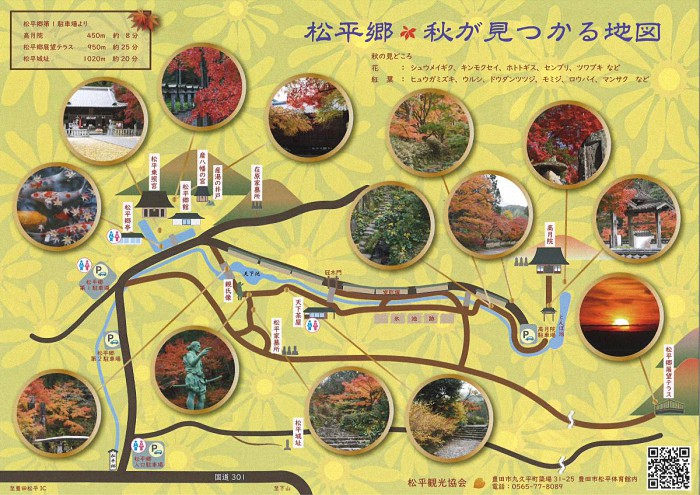

「松平郷 秋が見つかる地図」。

駐車場廻りの紅葉。

「 松平郷史跡観光案内図 」。

近づいて。

「 松平親氏公六百年祭 記念事業碑 」碑。

・松平親氏公銅像

・松平東照宮

・松平郷館

・高月院

・松平氏墓所

・松平城址

・松平郷展望テラス

松平郷館では、松平親氏坐像や徳川家康像など、松平家・徳川家ゆかりの品々が

展示されています。また、松平郷園地には松平氏の菩提寺である高月院があり、

季節ごとの花々や名月を鑑賞することができます。

「 散策マップ 」。

「松平郷 秋が見つかる地図」。

駐車場廻りの紅葉。

「 松平郷史跡観光案内図 」。

近づいて。

「 松平親氏公六百年祭 記念事業碑 」碑。

復元された 「見初めの井戸

」。

松平東照宮前の歩道脇に、一本の「笠掛けかえで」の木があります。このかえでは、その昔、やがてこの地の当主となる「徳阿弥(とくあみ)」が高月院を訪ねてこの地を訪れ、このかえでの木に笠を掛けてひと休みしていました。そこへ当時の当主在原家の次女「水姫(すいひめ)」が、井戸の水を汲み、アヤメの花を一輪添えて徳阿弥に差し出したのが二人の出会いでした。やがて二人は結ばれ、徳阿弥陀はこの地の初代松平家当主「松平親氏(ちかうじ)公」となりました。以後、この井戸のご縁によって多くの男女が結ばれたと伝えられています。

見染めの井戸は、東照宮境内にある「産湯の井戸」を初めとする七つ井戸の中のひとつ。元々笠掛けかえで横にあったのですが、昭和7年の水害により土砂に埋もれてしまいました。その後天下茶屋横に復元されましたが、今回本来の場所に、松平東照宮の氏子たちの力により復元がされました。

「 笠掛けの「かえで」と見初めの井戸(跡)

その昔、親氏公 (徳阿弥) が高月院 (寂静寺) を訪ねる道すがら、この「かえで」に笠を掛け、

咲き誇る「あやめ」の美しさにみとれ一息入れていました。

咲き誇る「あやめ」の美しさにみとれ一息入れていました。

そこに「あやめ」を摘んでいた水姫が井戸の水に一輪の「あやめ」を添えて差し出したことが

二人の出会いでした。

二人の出会いでした。

以後、多くの若い男女が見初め井戸により結ばれたと言われています。

※ 見初めの井戸は、昭和7年の水害によって土砂で埋まってしまったため、この

井戸は復元されたものです。」

復元された井戸に近づいて。

笠掛けの「かえで」 。

松平の里を訪れた徳翁(親氏)が、松平信重の屋敷の前にあるかえでの木に笠を掛け、ひと休み

していた時のこと。そこに信重の娘である水姫がやってきて、水の入ったひしゃくを、目の前に

そっと差し出します。徳翁が受け取ると、そこにはアヤメの花が一輪添えられていた―と。

ただ、当時は恋愛がただちに結婚に結びつくわけでもなく、さらに「僧侶への恋」

「僧侶の恋」はタブーだった時代ではありますが、こんな徳翁と水姫の美しい出会いの場面を

想像しながら松平郷を訪れるのも、きっと旅の味わいを深めてくれることでしょう

とネットから。

「 松平家・産湯の井戸(信光・家康の産湯に使用) 」案内板。

松平東照宮境内の南側と西側は濠になっていた。

濠の上の紅葉。

東照宮の周りにあるこちらの石垣は松平太郎左衛門家九代尚栄によって関ケ原の合戦のあと

築かれたのだと。

「 お堀の錦鯉

錦鯉は、平成五年に(社)全日本愛鱗会から寄贈されたものです。大切に育てましょう。

復元された井戸に近づいて。

笠掛けの「かえで」 。

松平の里を訪れた徳翁(親氏)が、松平信重の屋敷の前にあるかえでの木に笠を掛け、ひと休み

していた時のこと。そこに信重の娘である水姫がやってきて、水の入ったひしゃくを、目の前に

そっと差し出します。徳翁が受け取ると、そこにはアヤメの花が一輪添えられていた―と。

ただ、当時は恋愛がただちに結婚に結びつくわけでもなく、さらに「僧侶への恋」

「僧侶の恋」はタブーだった時代ではありますが、こんな徳翁と水姫の美しい出会いの場面を

想像しながら松平郷を訪れるのも、きっと旅の味わいを深めてくれることでしょう

とネットから。

「 松平家・産湯の井戸(信光・家康の産湯に使用) 」案内板。

松平東照宮境内の南側と西側は濠になっていた。

濠の上の紅葉。

東照宮の周りにあるこちらの石垣は松平太郎左衛門家九代尚栄によって関ケ原の合戦のあと

築かれたのだと。

「 お堀の錦鯉

一、エサは社務所にて販売しています。

二、決められたエサ以外は与えないで下さい。

三、冬季はエサを与えません。

松平東照宮」と。

多くの 錦鯉 の姿が。

そして 「松平東照宮」の境内を正面から 。

一の鳥居 。

扁額「 東照宮 」。

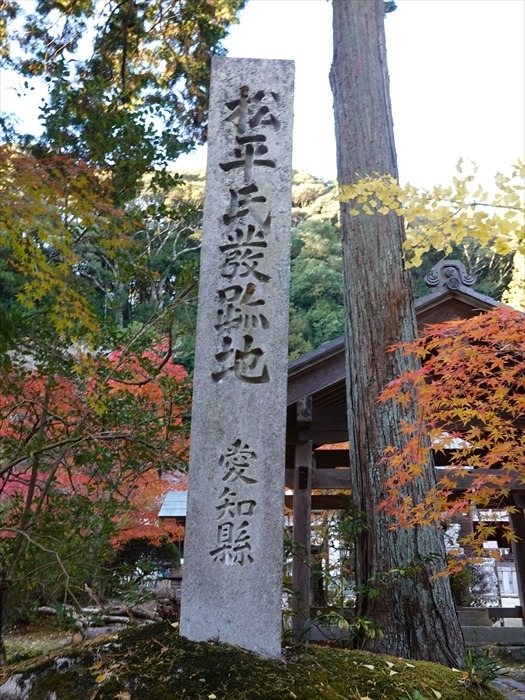

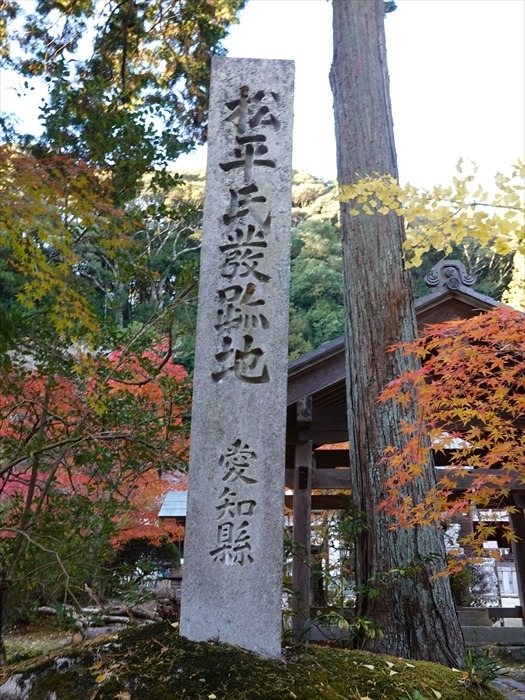

「 松平氏𭛁(発)跡地(発祥地) 愛知縣 」と。

多くの 錦鯉 の姿が。

そして 「松平東照宮」の境内を正面から 。

一の鳥居 。

扁額「 東照宮 」。

「 松平氏𭛁(発)跡地(発祥地) 愛知縣 」と。

側面には「大正五年十二月」と刻まれていた。

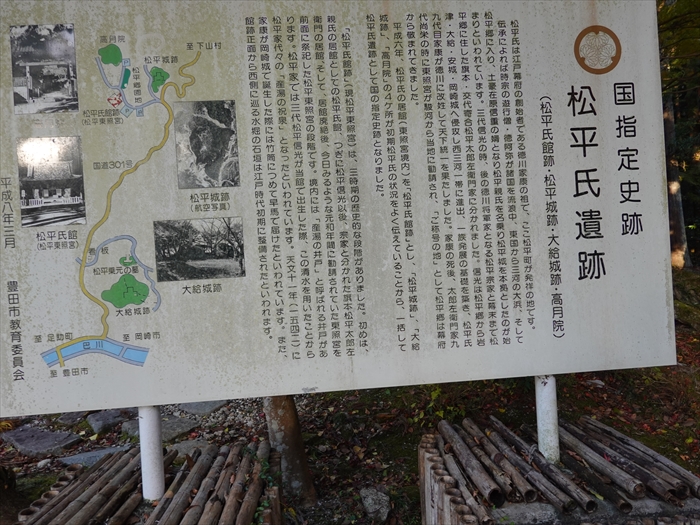

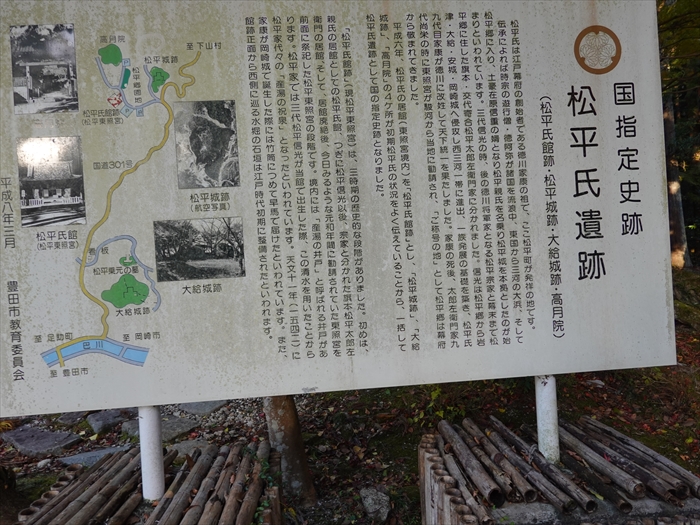

「 国指定史跡 松平氏遺跡

「 国指定史跡 松平氏遺跡

(松平氏館跡・松平城跡・大給城跡・高月院)

松平氏は江戸幕府の創始者である徳川家康の祖で、ここ松平町が発祥の地です。

伝承によれば時宗の遊行僧・徳阿弥が諸国を流浪中、東国から三河の大浜、そして松平郷に入り、

土豪在原信重の婿となり松平親氏を名乗り松平城を本拠としたのが始まりといわれています。

三代信光の時、後の徳川将軍家となる松平宗家と幕末まで松平郷に住した旗本・交代寄合

松平太郎左衛門家に分かれました。信光は松平郷から岩津・大給・安城・岡崎城へ侵攻し

西三河一帯に進出、一族発展の基礎を築き、松平氏九代目家康が徳川に改姓して天下統一を

果たしました。家康の死後、太郎左衛門家九代尚栄の時に東照宮が駿河から当地に勧請され、

「ご称号の地」として松平郷は幕府から敬まれてきました。

土豪在原信重の婿となり松平親氏を名乗り松平城を本拠としたのが始まりといわれています。

三代信光の時、後の徳川将軍家となる松平宗家と幕末まで松平郷に住した旗本・交代寄合

松平太郎左衛門家に分かれました。信光は松平郷から岩津・大給・安城・岡崎城へ侵攻し

西三河一帯に進出、一族発展の基礎を築き、松平氏九代目家康が徳川に改姓して天下統一を

果たしました。家康の死後、太郎左衛門家九代尚栄の時に東照宮が駿河から当地に勧請され、

「ご称号の地」として松平郷は幕府から敬まれてきました。

平成六年、松平氏の居館(東照宮境内)を「松平氏館跡」とし、「松平城跡」、「大給城跡」、

「高月院」の4ケ所が初期松平氏の状況をよく伝えていることから、一括して松平氏遺跡として

国の指定史跡となりました。

国の指定史跡となりました。

「松平氏館跡」(現松平東照宮)は、三時期の歴史的な段階がありました。初めは、親氏の居館と

しての松平氏館、つぎに松平信光以後、宗家と分かれた旗本松平太郎左衛門の居館、そして、

居館廃絶後、今日みるような元和年間に勧請されていた東照宮を前面に祭祀した松平東照宮の

段階です。境内には「産湯の井戸」と呼ばれる井戸があります。松平家では三代松平信光が

当館で出生した際、この清水を用いたことから松平家代々の「産湯の祝泉」となったと

いわれています。天文十一年(1542)に家康が岡崎城で誕生した際には竹筒につめて早馬で

届けたといわれています。また、館跡正面から西側に巡る水堀の石垣は江戸時代初期に

整備されたといわれます。」

境内の見事な紅葉。

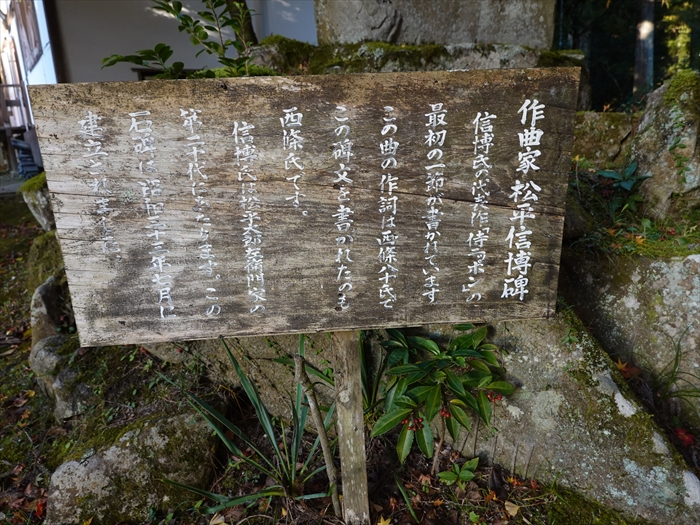

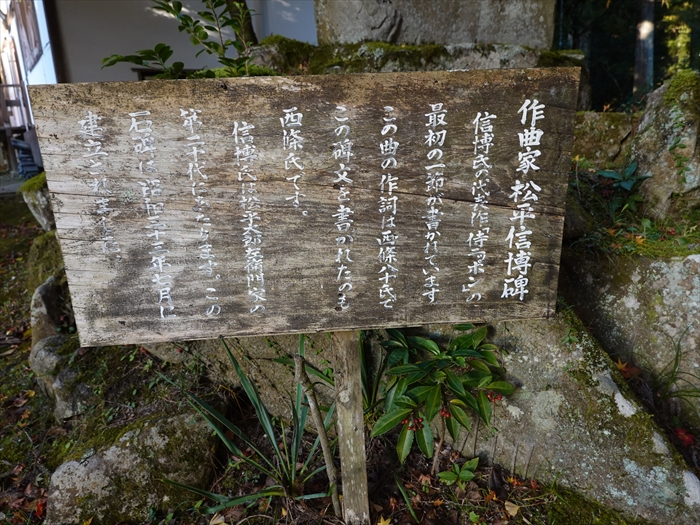

「 作曲家 松平信博碑

さむらいにっぽんの歌 👈️リンク

西條八十詩」。

「 作曲家 松平信博碑

信博氏の代表作「侍ニッポン」の最初の最初の一節が書かれています。」

しての松平氏館、つぎに松平信光以後、宗家と分かれた旗本松平太郎左衛門の居館、そして、

居館廃絶後、今日みるような元和年間に勧請されていた東照宮を前面に祭祀した松平東照宮の

段階です。境内には「産湯の井戸」と呼ばれる井戸があります。松平家では三代松平信光が

当館で出生した際、この清水を用いたことから松平家代々の「産湯の祝泉」となったと

いわれています。天文十一年(1542)に家康が岡崎城で誕生した際には竹筒につめて早馬で

届けたといわれています。また、館跡正面から西側に巡る水堀の石垣は江戸時代初期に

整備されたといわれます。」

境内の見事な紅葉。

「 作曲家 松平信博碑

さむらいにっぽんの歌 👈️リンク

人を斬るのが侍ならば

恋の未練がなぜ切れぬ

のびたさかやき寂しく撫でて

新納鶴千代にが笑い西條八十詩」。

「 作曲家 松平信博碑

信博氏の代表作「侍ニッポン」の最初の最初の一節が書かれています。」

この曲の作詞は西條八十氏でこの碑文を書かれたのも西條氏です。

信博氏は松平太郎左衛門家の第二十代にあたります。この石碑は昭和三十三年七月に

建立されました。」

写真中央に「 手水舎 」。

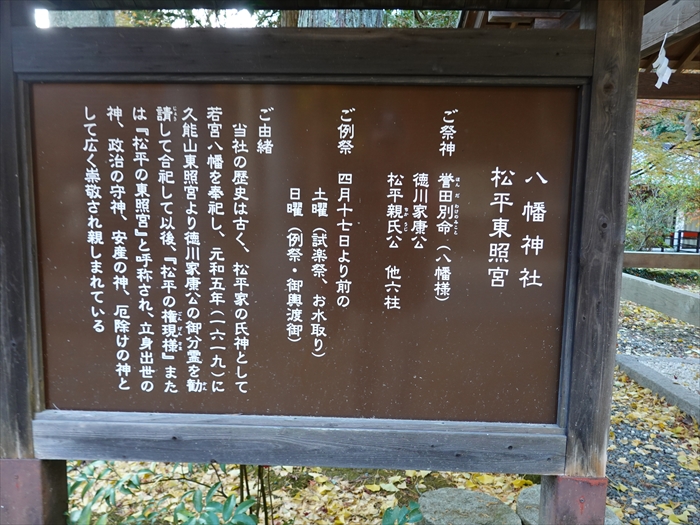

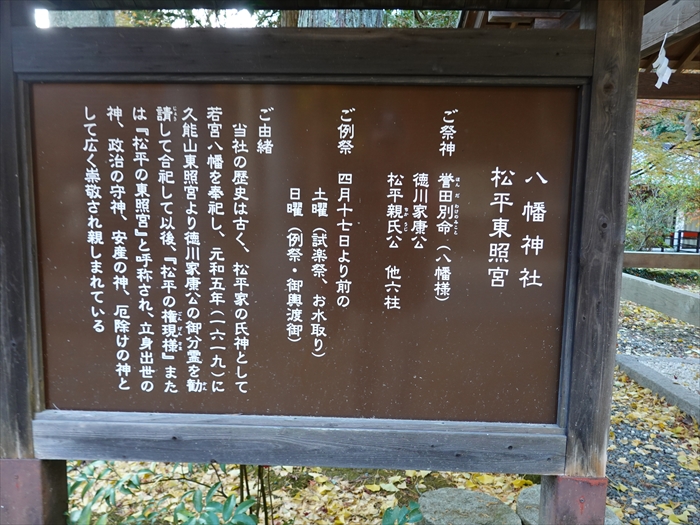

「 八幡神社 松平東照宮

信博氏は松平太郎左衛門家の第二十代にあたります。この石碑は昭和三十三年七月に

建立されました。」

写真中央に「 手水舎 」。

「 八幡神社 松平東照宮

ご祭神

誉田別命(ほんだわけのみこと 八幡様)

徳川家康公

松平親氏公 他六柱

ご例祭

四月十七日より前の

土曜(試薬祭、お水取り)

日曜(例祭・神輿御渡)

ご由緒

当社の歴史は古く、松平家の氏神として若宮八幡を奉祀し、元和五年(1619)に久能山

東照宮より徳川家康公の御分霊を勧請して合祀して以後『松平の権現様』または

『松平の東照宮』と呼称され、立身出世の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として

広く崇敬され親しまれている。」

「 手水舎 」に近づいて。

「 絵馬掛所 」。

『松平の東照宮』と呼称され、立身出世の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として

広く崇敬され親しまれている。」

「 手水舎 」に近づいて。

「 絵馬掛所 」。

「絵馬」に近づいて。

石碑には「 国指定史跡 松平氏遺跡 松平氏館跡 平成8年3月 豊田市 」と。

御朱印を頂きました。

狛犬 が迎えてくれた。

「 拝殿 」を正面から。

扁額「松平東照宮」 。

様々なポスター案内。

拝殿前から石鳥居を振り返る。

御朱印を頂いたので、 無料で「松平東照宮」の拝殿内部を見学できた 。

内部の扁額「 松平東照宮 」。

頂いたパンフレットには

「 松平郷の自然をうつす、108枚の天井画

2015年10月、松平東照宮拝殿に108枚の天井画が新調された。季節の草花を題材にした

色鮮やかな漆絵のこの天井画は、徳川家康公四百年祭記念大会のメモリアル事業にて、

愛知県在住の漆芸家、安藤則義さんの手により描かれた。

題材に選ばれたのは、ほとんどが松平郷で目にする草花ばかり。そこには、この地の豊かな自然が

いつまでも残るようにという安藤さんの願いが込められている

いつまでも残るようにという安藤さんの願いが込められている

この天井画の制作期間はおよそ1年半。天井の四隅には松平東照宮ゆかりの「双葉葵」を配して

いるため、必要となった草花は105種類になる。安藤さんは、自然の中に活き活きと咲き誇る

情景を描くために制作中はぼ毎日、山野をスケッチして歩いたという。

いるため、必要となった草花は105種類になる。安藤さんは、自然の中に活き活きと咲き誇る

情景を描くために制作中はぼ毎日、山野をスケッチして歩いたという。

実物のスケッチをもとに元絵を描き、図案化するまでは、いわば漆芸における準備段階。漆絵の

図案としては適さないと考えて除外した草花もあり、安藤さんが描いたスケッチはかなりの枚数に

のぼった。

図案としては適さないと考えて除外した草花もあり、安藤さんが描いたスケッチはかなりの枚数に

のぼった。

天井画は、杉板1枚ずつに2度拭き漆をおこなった上に漆絵で描かれている。安藤さんの丁寧な

手仕事が杉の木目を際立たせ、黒漆と金箔も相まって描かれた草花を引き立てている。

手仕事が杉の木目を際立たせ、黒漆と金箔も相まって描かれた草花を引き立てている。

色とりどりに描かれている草花だが、108枚の天井画で使われた色数はわずか5色ほどだと

いうから驚きだ。安藤さんは、漆に色を合わせて作った原色を絵の具のように混ぜて、それぞれの

草花に必要な色彩を生み出した。表面的な美しさだけではなく、大自然の本質的な美を追い求めた

結果がこの壮麗な天井画を生んだのだ。」

いうから驚きだ。安藤さんは、漆に色を合わせて作った原色を絵の具のように混ぜて、それぞれの

草花に必要な色彩を生み出した。表面的な美しさだけではなく、大自然の本質的な美を追い求めた

結果がこの壮麗な天井画を生んだのだ。」

移動して天井を。

拝殿の内陣。

拝殿の天井には、2015年に徳川家康公400年祭のメモリアル事業として、 漆芸家・安藤則義氏に

よって描かれた108枚の漆絵 が施されていた。

松平東照宮の拝殿の天井画は、松平郷に咲く草花を題材に描かれており、 色鮮やかな漆絵が必見 。

透明な漆塗りの丸い背景に、白梅、紅梅、竹、菊などの植物が描かれていた 。

中央の東端の絵には朝日が、西端の絵には満月が描かれており、各角には松平・徳川家の家紋の

モチーフとなった双葉葵が描かれていた。

格子天井下を移動し、拝殿の天井画をカメラに収めたのであった。

真下から。

108枚の絵は、透明な漆塗りの、下の杉の木が見えるようになっている丸い背景に描かれている。

背景の周りや天井の格子は黒漆で塗られている。描かれているのは、白梅、紅梅、竹、菊などの

植物

で、季節に応じて 4 つのエリアに分けられている。中央の東端の絵には朝日が、西端の絵

には満月

が描かれている。 各角には、松平・徳川家の家紋のモチーフとなった双葉葵が描かれて

いる 。この家紋には、実在しない三葉の葵が施されているが、実際には二葉の双葉葵が本殿の外で

見ることがで

きる。

使われた色数は、わずか5色だけだと。

4隅に双葉葵 が。

「松平東照宮天井画 植物名一覧」

「 国豊民安() 」(国や民は豊かにまた安らかに)

「 兵戈無用(ひょうがむゆう) 」(武器を行使せずに戦うことなく)

「 崇徳興仁(そうとくこうにん)

」(人々は徳を崇め、仁を興し)

「 務修禮譲(むしゅらいじょう) 」(礼儀と謙譲の道にいそしむ)

「 務修禮譲(むしゅらいじょう) 」(礼儀と謙譲の道にいそしむ)

これらの言葉は浄土三部経のひとつ、『 仏説無量寿経

』の経文の一節であると。

浄土宗の祝聖文の一節で、「 人々の平安を祈る偈文(げもん) 」であると。

偈文とは、仏教の経典において、 仏や教えを讃える語句や文章

を指します

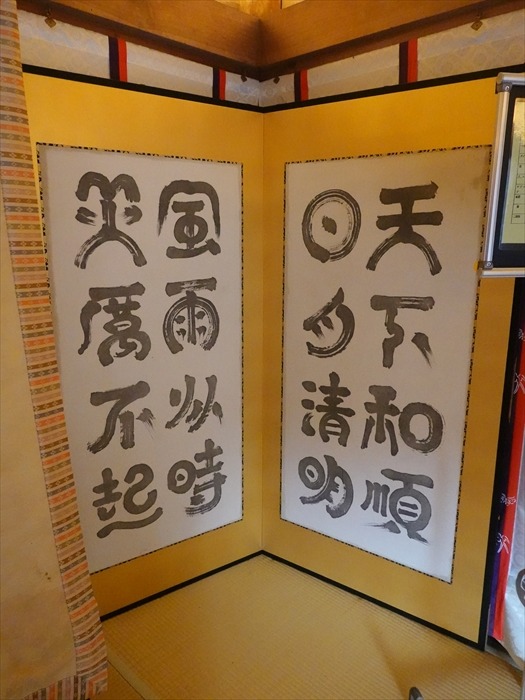

「 天下和順

」(国中すべてのものが和らぎ)「 日月清明

」(日や月が大空に輝き)

「 風雨以時 」(時に応じて雨が降り、風が吹き)「 災厲不起 」(災害や疫病が発生せず)

外に出て「 本殿 」を。

本殿は松平東照宮の中心的建物であり、最も神聖な場所である。

将軍・徳川家康(1543-

1616)とともに、松平家の祖先である松平親氏(伝 1394 年没)を

祀っている。 本殿は 1931

年に建てられた権現造 で、江戸時代(1603〜1867)の武士階級が

好んだ神社の特徴である。

つまり、拝殿、祭文殿、本殿が一体となっているが、一般公開されて

いるのは拝殿だけである。

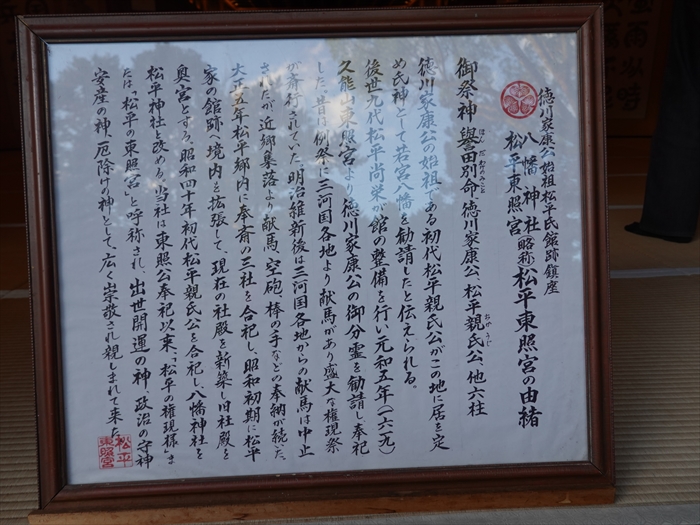

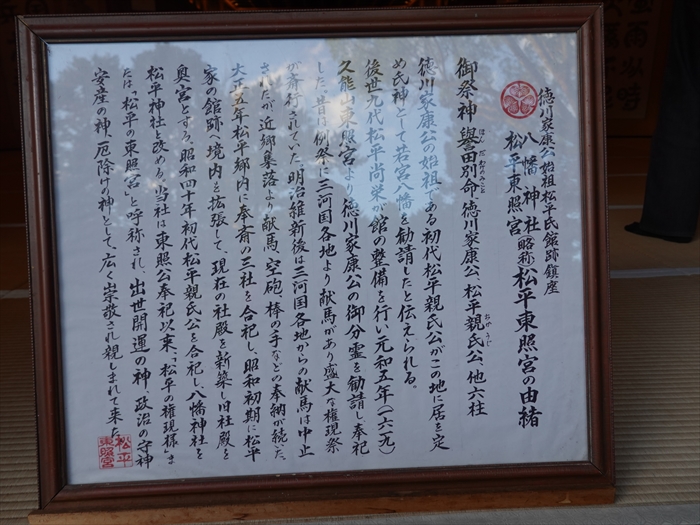

「 徳川家康公始祖松平氏館跡鎮座

八幡神宮 松平東照宮(略称)松平東照宮の由来

御祭神 譽陀和気命、徳川家康公、松平親氏公、他六柱

徳川家康公の始祖である初代松平親氏公がこの地に居を定め氏神として若宮八幡を勧請したと

伝えられる。

後生九代松平尚栄が館の整備を行い、元和五年(一六一九)久能山東照宮より徳川家康公の

御分霊を勧請し、奉祀した。昔は例祭に三河国各地より献馬があり盛大な権現祭が斎行されていた。

明治維新後は三河国各地からの献馬は中止されたが、近郷集落より献馬、空砲、棒の手の奉納が

続いた。

大正五年松平郷内に奉斎の三社を合併し、昭和初期に松平家の館跡へ境内を拡張し、現在の

社殿を新築し、旧社殿を奥宮とする。昭和四十年初代松平親氏公を合祀し、八幡神社を

松平神社に改める。当社は東照公奉祀以来、「松平の権現様」または「松平の東照宮」と呼称

され、出世開運の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として、広く崇敬され親しまれて

来た。」

「 風雨以時 」(時に応じて雨が降り、風が吹き)「 災厲不起 」(災害や疫病が発生せず)

外に出て「 本殿 」を。

本殿は松平東照宮の中心的建物であり、最も神聖な場所である。

将軍・徳川家康(1543-

1616)とともに、松平家の祖先である松平親氏(伝 1394 年没)を

祀っている。 本殿は 1931

年に建てられた権現造 で、江戸時代(1603〜1867)の武士階級が

好んだ神社の特徴である。

つまり、拝殿、祭文殿、本殿が一体となっているが、一般公開されて

いるのは拝殿だけである。

「 徳川家康公始祖松平氏館跡鎮座

八幡神宮 松平東照宮(略称)松平東照宮の由来

御祭神 譽陀和気命、徳川家康公、松平親氏公、他六柱

徳川家康公の始祖である初代松平親氏公がこの地に居を定め氏神として若宮八幡を勧請したと

伝えられる。

後生九代松平尚栄が館の整備を行い、元和五年(一六一九)久能山東照宮より徳川家康公の

御分霊を勧請し、奉祀した。昔は例祭に三河国各地より献馬があり盛大な権現祭が斎行されていた。

明治維新後は三河国各地からの献馬は中止されたが、近郷集落より献馬、空砲、棒の手の奉納が

続いた。

大正五年松平郷内に奉斎の三社を合併し、昭和初期に松平家の館跡へ境内を拡張し、現在の

社殿を新築し、旧社殿を奥宮とする。昭和四十年初代松平親氏公を合祀し、八幡神社を

松平神社に改める。当社は東照公奉祀以来、「松平の権現様」または「松平の東照宮」と呼称

され、出世開運の神、政治の守神、安産の神、厄除けの神として、広く崇敬され親しまれて

来た。」

「 豊田の自慢のお城を五城印に! 」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.