-

1

我慢できなくて「α7S」を使ってみた...そして驚くべきショット数、ウソでしょ?!

前回ご紹介した私の新たなオールドレンズの母艦となる「α7S」ですが、もう液晶保護フィルムが来るのを待てなくて午後のCobbyの散歩でちょっと使ってみました。天気も良いし気温も下がってきたので、SmallRigのストラップにつければそんなにカメラも擦れることはないだろうと...我慢できずに出動させてみました(笑)。最初に付けたレンズはやはり長く付き合ってきた我がレンズ群のなかでの最古参「planar T*1.4/50 ZF」で決まりです^^。さて本題の散歩撮の前にこのα7Sでちょっと驚いたことがありました。この初っ端の散歩撮では「Jpeg一発撮り」で行ってみようと決めていたのですが、その折角の「jpeg」なので例の「ショット数.com」で最初の一枚を調べてみました。するとどうでしょう...「ありえない!」ですよね(笑)。あまりの数字に驚いて、何か間違ってるかなとその最初のショットから枚数を追って順に調べてみてもちゃんと数字(ショット数)が撮影枚数順に続くんです...この数字はにわかには信じがたいですよね。※後日「SONY Alpha shutter counter」でも調べてみたが、<150>と出ました。どうなんでしょうか前の持ち主は「Silent Shutter」ばかり使っていたんでしょうか^^;)。ただ上記の「ショット数.com」で後に手に入れた「X-T1」を調べたら、私が使ったカウンター<0>から撮ったJpeg画像[DSCF0007.JPG]が《7枚です》と出ましたから...どうも眉唾臭いですね(笑)。ただしこの個体を選んだ一番の決め手が「並品」だったのですが良品と比べてみてもとてもきれいな<マウント部>なんですよねえ...私はペンタ部以外であればキズとかはあまり気にしない方なんです^^。実際に手にとって見ても擦り傷どころかレンズで良くある「ヘアライン」のような跡さえもほぼ無いんです。まあ上のショット数は半分「眉唾もの」だとしてもどうやらこの個体は当たりのようですね^^。ただこうしてでてきた数字が「眉唾もの」だとするとしばらく前に私のD700師匠の画像で調べたショット数の<53,000枚>程度だったことが『本当はどうなのかなあ~』となって心配になってきます、願わくば誤差1万ショット前後であって欲しいところです(笑)。すいません、前置きが長くなりましたが肝心の散歩撮の方へ行きたいと思います^^;)。※ちなみに先述したように今回はすべてRAWからの現像ではなく「Jpeg」でのほぼ撮って出しになります...散歩途中にWBを触ってしまい初期設定の「晴天」から終盤に「日陰」にしてしまった関係で後半のものの色味だけ調整してあります。まずさすがの高感度(低照度)に強いなあと驚かされたのが散歩前の一枚で、部屋のカーテン開ける前の蛍光灯も点けていない僅かな光でホント暗い中でテストのつもりで撮ったものなんです...(f/1.4, 1/20, ISO12800)まずこの一枚で最初に驚いたのがファインダーの見え方がとてもクリアだったこと。α7IIなんかだとちょっと暗いとざらついた像で見るからにまともに撮れないだろうなあというのが、このα7Sでは「撮影設定の反映」をOFFでもONでもしっかりクリアに見えるんです。それにSSが1/60じゃなくて1/20になっているんで「アレッ」と思ってISOオートの詳細設定を見てみたら上限が「12800」になっていたんですねえ...このカメラではちゃんと見ておかないといけませんね^^;)。このISOオートでも上限を<409600>まで上げられるのでこれからRAW撮りし始めたらその数値を決めていきたいところですね。というかこれだけ暗いところでISO上げてもこんなにノイズ感なくディティールも確保できるとなると「ISOオート」前提で「M(マニュアル)モード」で好きな絞りとシャッタースピードを決めて撮ることも全然怖くなくなってきそうですね...まさに驚きのカメラです(笑)。それではようやく散歩撮の画像の方へ^^;)。撮影時の設定は「A(絞り優先)」はもちろんですが、<ISOオート><画質 Jpeg:エクストラファイン> <クリエイティブスタイル:スタンダード>そしてWBは基本「太陽光・晴天」(DRO等はOFF)で撮ってきました...最後に忘れてならない「電子先幕シャッター:OFF」これ大事(笑)。[Cobby #1](f/2.8, 1/1000, ISO100)こういうCobbyがちょっと逆光気味になると一発撮りでは注意ですね、+1EVで丁度よい感じ。まあそのせいか全体の雰囲気が爽やかで「ライト」な感じ。[Cobby #2](f/2, 1/1250, ISO100)広場のまばらな木漏れ日を見つけてここでも彼を撮ってみました。前後のボケも自然で良いですがフォーカスエリアの描写がまた素晴らしい。ダイナミックレンジが広いせいかまず白飛び・黒つぶれが見られませんねえ。[アサガオ](f/2, 1/2000, ISO100)これもプラス補正での一枚。さすがにこういう川面からの反射が強い場面でのプラス補正では少し飛んでます^^;)。でも結果としての画像をこうして見るとD700には見られない各画像に共通した「爽快感」みたいなものを感じます。[井戸ポンプ制御盤](f/1.4, 1/1000, ISO100)「α7S」でオールドレンズの場合のフレアが出やすいという事をどこかで見たような気がしますが、この時期太陽が低いせいもあり、いつものテストフィールドではこうしてフレアが広い範囲で見られます。「planar T*1.4/50 ZF」のせいかどうかはまだ判断つきません、これから色々なレンズで検証です。でもなんかいつものプラナーでこうしてオールド感がたっぷり出るのは大歓迎(笑)。[タカノハススキ](f/1.4, 1/8000, ISO100)ほんとにフィルムで言えばネガのラティチュードの広さというかダイナミックレンジが広いんでしょうねえ、こうしたシチュエーションでもローエンド・ハイエストともに粘り強いです。[キバナコスモスにモンシロチョウ](f/2, 1/1250, ISO100)これはモンシロチョウがしっかり描写されるようにとやはり露出補正を+0.7EVほど上げてます。このα7Sはこうして適正露出から少しプラスめにした方がこのカメラらしい描写...優しく・爽やか...が得られそうですね。[アカトンボ](f/2, 1/2000, ISO100)Jpeg最後の一枚は赤とんぼですが、この留まっている葉のなんとも素敵な描写に驚いています。Nikkorのマイクロレンズのような質感描写からはかけ離れたようなプラナーならではの「プルルン」とした描写というか独特な柔らかさが素晴らしいですね^^。さてJpeg撮りでの画像はここまでなんですが、記事を書いている間に1回散歩撮ができてしまいRAW撮りしたものが少し上がりました...せっかくなので少しアップしておきます。この日は小雨もパラついたりと全般的に雲が多く自然光下での撮影でした、コースも前日と違いCobbyが土手沿いを歩いてしまったのでほんとに枚数はちょっとで残念でした^^;)。[用水路](f/4, 1/320, ISO100)こうした自然光下で少し絞り気味での一枚には『色の厚み』を感じますねえ^^。どぎつくもなくなんともきちっとした描写ではないでしょうか(笑)。[Cobby #1](f/2.8, 1/640, ISO100)土手のコスモスも終わった状態で撮るものもなくまたもやCobbyの出番となりました^^;)。プラナーでの<f/2.8>...Cobbyを撮るとき大好きな絞り値です、Distagonの35mmとはまた違う質感が楽しめます。今までだとこの開放から2段絞ってくるとけっこうコントラストが上がって硬めになるんですが、このカメラだとなんとも優しく(柔らかな)Nikon機で使ってきたようなプラナーの良さが出てくるような気がします。[Cobby #2](f/1.4, 1/3200, ISO100)この距離での開放もおでこを含めた顔の「毛並み」の描写の柔らかさがひときわ目に付きます。こうしてRAW画像を現像・調整しているとこのα7Sってα7IIの「Cool」とまた違った「Soft and Tender」な傾向を感じます。まあ今回は意識的に0.7~1.3EVほどプラスに露出補正していたことにもよるとは思いますが、α7Sではマッチした味付け方法だと思います。[ススキ Camera-vivid][同画像 Adobe-vivid](f/4, 1/800, ISO100)この上の2枚は同じRAW画像をLightroomのカラープロファイルで二つの「vivid」を使い分けたものですが、Sony向けの「Camera-vivid」では緑や青がより鮮やかに演出されて奥に広がるセイタカアワダチソウに俄然強く印象が付与されてきます。こうした場合は使いみちとしては「あり」ですが、私はこの緑が好きでなく「Adobe-vivid」がほぼ主流になってます^^;)。でもこうしてみるとこの「Camera-vivid」はそれほどイヤミは感じられずこのα7S向きなカラープロファイルかもしれませんね。さていかがでしたでしょうか...「α7S」、まだまだこれからですが「X-T2」ではありませんが「色」には不安がないのでこの広いダイナミックレンジを活かして<Jpeg撮り>もありかなと思えてきます。まあ上の二枚のススキではないですがRAWならではの現像もバラエテイがあり、試行錯誤してみようと思います。次は先日D700で久しぶりに「Ai Nikkor 35mm F2S」を使ったのでこのα7Sでも使ってみて両機の画像を比較しても面白いかなと思ってます。楽しみはさらに続いていきますかね、といった話題でした...^^。2021年10月 江川周辺にて#α7S#planar_T*1.4/50_ZF

2021.10.20

閲覧総数 3909

-

2

人気の格安DAC「D10s」を導入してみました...そしてまたもやケーブルで音が激変!

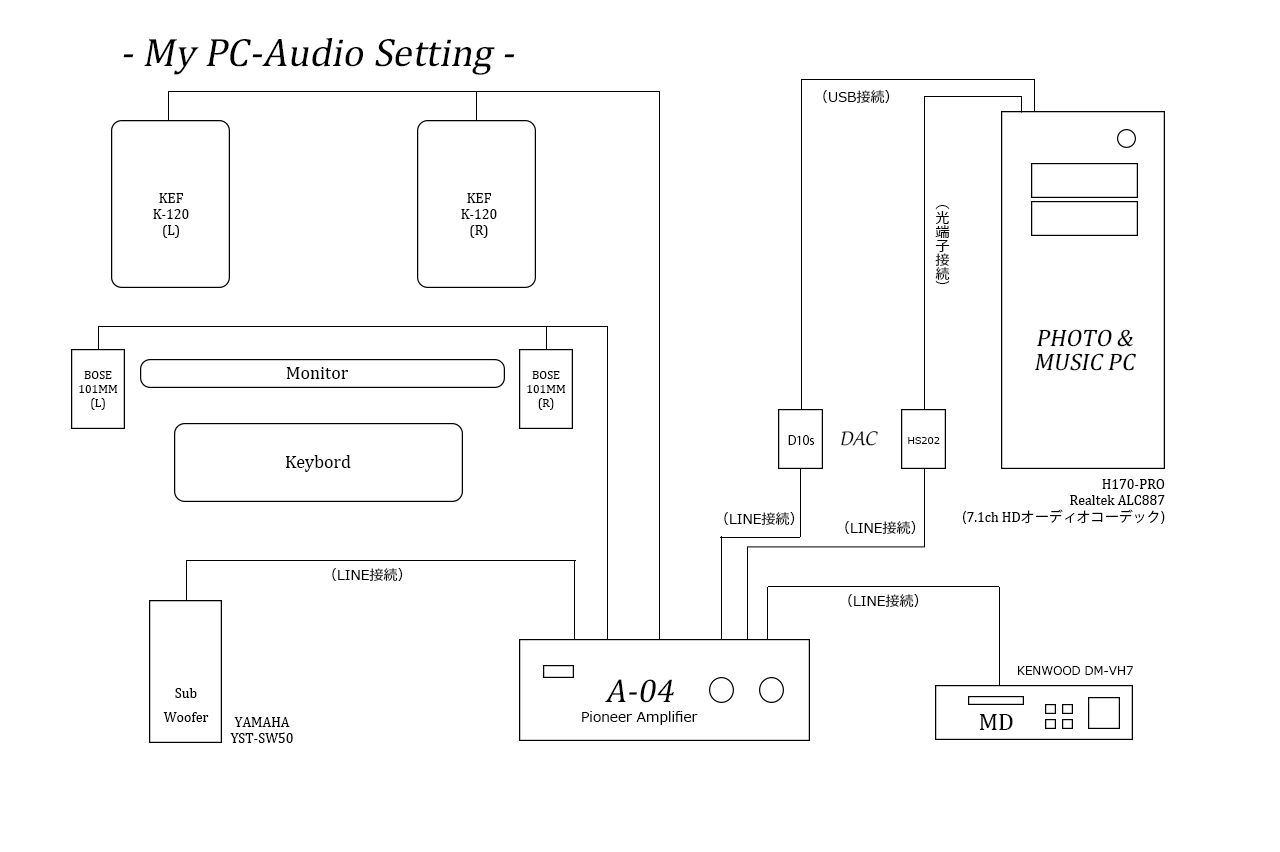

☆ PC-AudioにTOPPINGのDAC「D10s」を試してみたの巻 ☆「Audials 2022」が5月付のアップデートで<2022.0.226.0>になって以来Amazon HDでのUltra HDの最高音質《192kHz:24bit》に対応できるようになってFLACでの最高音質でのダウンロードがずいぶんと増えてきました。そんな状況で試してみたい欲求に抑えられなくていよいよUSB DACを導入してみました^^;)。とても安い(1万円を切ってます)中華製のDACですが果たしてどんな音を出してくるか楽しみにしながら導入してみました。まずはいつもながら「My PC-Audio」の構成図で確認してみましょう...[変更点]基本的に構成は変わっていません、導入したDACとアンプの接続は以前に紹介したケーブル「ACROTEC 6N-A2050」です。音が良くなってきた今までのDAC Techole「HS202」もそのままにして比較できるようにしてあります。今回新たなDAC導入でPCとの接続が角型光ケーブルからUSBケーブルに変わった点は大きいですね、<192kHz:24bit>に対応できると言ってもUSBでの接続とはどんなものか不安要素もいくつかありますね。[TAOCのラックに置かれたD10s]これが今回仕入れたAmazonでも人気のUSB DACで「TOPPING D10s」です。オレンジ色の表示が少し目立つかなと思いますが、ご覧のようにTAOCのラックの最下段ですのでほぼ足元の位置ですから全く問題なしです...このラックに乗っていることが重要なんですね^^。[USBケーブルでPCと接続]<USBケーブル:プロケーブル unibrain USB 2.0 ケーブル(50cm)>そしてPCと繋がれるUSBケーブルも過去のトラブルを考慮して良いものを最初から選びました。最初90cmもあればPCの裏からスッキリ配線できるかと思ったのですが、なんとこのケーブルの説明に音楽用途では「20cm」か「50cm」を選んでくださいとなっており...USB2.0なら1mを切れば大丈夫かと思ったのですが...結果を考慮しておすすめの「50cm」の方を選びました^^;)。さていよいよPCの設定から始めます。もともとこの「D10s」の紹介にもドライバー不要のフレーズがあったので、最初はWindows10の用意してくれるドライバーを使うことにしました...繋いですぐに「D10s」と認識もしてくれます。ところが「foobar2000」までセッティングして音出しの段階でトラブル発生です。対応するビット深度やビットレートをあわせていくんですが、foobar2000の<Output>で排他モードにする「wasapi-event:スピーカーD10s」を選んでもちゃんと音が出ずにノイズ混じりのサウンドしか出てこないのです...「wasapi-push:~」の方は音が出るんですが、アレレですよね^^;)。そこでやはりデバイスドライバは大事ということで...TOPPINGに関するものをググってみると、フォーラムがあってそこではやはり「DSDなど不要であればWindows10のドライバでPCMはOKです」というのが大方の意見でした。たしかに<wasapi-push>で音は出ますが、今まで推奨していた<wasapi-event>で音がちゃんと出ないのは納得がいかないですよね。そこでデバイスドライバーをTOPPINGのホームページへ探しに行きました...デバイスドライバーのダウンロードは《www.toppingaudio.com》の「DOWNLOAD」(←リンク)に置いてあるものが最新のドライバー(2025/03/24現在 Version 5.72)でした。さっそくダウンロードして解凍してみます...[ドライバーインストール #1]この解凍されたフォルダには上図のようにドライバだけでなくfoobar2000やJRiverPlayer用のコンポーネントや設定方法説明など至れり尽くせりで用意されていましたね。でも私はDSDには興味なくPCM派なので(これにはとても親切な啓蒙サイトがあります、その中の「PCMとDSDデータについて」をぜひお読みください)デバイスドライバだけで十分なんです(笑)。(なおwasapiの「event」と「push」の仕組みがPCへの負荷の違いであることなどもこちらで理解できますよ)[ドライバーインストール #2]なので図に見られる「Topping UsbAudio_setup」のフォルダを(解凍してから)開き...[ドライバーインストール #3]ご覧のsetup.exe(Version 5.30.0)を実行します...指示に従ってインストールしていくだけですんなり終了です。やはりと言えばやはりですが、その後の設定はすんなりです...やはりデバイスドライバは大事です(笑)。Windows10のサウンド設定でも...この表示でさえドライバーインストール前では「スピーカーD10s(それもデバイスドライバのプロパティでは利用不可の表記)」となっていましたが、インストール後は上図のように「TOPPING USB DAC」と変わってきますしちゃんとドライバも「有効」となってます。そしてデバイスの利用環境と合わせます...※ただしAuidialsでこの下記の設定をしていると音が出なくなります。なので現在はAmazon HD、Audialsそしてfoobar2000で問題なく使用できるように《24ビット、192000Hz》の設定で使用しています...上記のソフトを使用している場合はこれ大事ですね^^。[セッティング後]この表示画面での数値は現在使用している中での(OS・アプリでの)セットされた数値がその都度表示されます...けして再生中の音源のビットレートを表示しているわけではないですね。そして「Amazon Music App.」で高音質アルバム(Ultra HD)をプレイ(再生)してみると...[Amazon Music Appにて]App.のほうが対応していないのか「端末の性能」で32bit ではなく24bitと表示されました...まあ基本的に<192kHz:24bit>が対応していれば問題はありませんが(笑)。そして普段活躍してくれる「foobar2000」の設定も改めます...[foobar2000<Output>設定]自身の環境に合わせていきますね...ドライバインストール前にここで「wasapi(event):スピーカー(D10s)」となって音がちゃんと出なかったのですが、インストール後は上図のようにセットしてしっかりと音が出てきます。[foobar2000<DSP>設定]DSP Managerの方も再設定です...が、ここではビット深度は別にしてサンプルレートは<192kHz>までしか選択できませんでした、それもあとから入れたコンポーネント「resampler (SoX)」の方だけで元からあったresamplerの方は上限が<9600Hz>で上げ止まりです。さてそんな修正を終えていよいよfoobar2000での試聴を開始です...[foobar2000視聴]と、その前にスピーカーのセッティングを少し変えました。デスクトップ上の「BOSE 101MM」の下に置いていた「ハネナイト」の古いインシュレーターを外して、新たに厚さ13mmの御影石でできたサウンドボードにシート状の「ハネナイト」を貼ってスピーカーを乗せてみました。[スピーカーセッティング変更]さてどんなサウンドを聴かせてくれたかですよね...^^一言で言えば「音像定位のっしっかりしたスッキリとした音」という感じです。このちょっと癖のあるBOSEのスピーカーで低~高音までバランスよく鳴らしている感じで、さすがに人気の機種だけあり導入直後にある程度納得させてくれる感触です。取りも直さずこの『バランスの良さ』が一番でしょうか...変なクセは感じさせず、アルバムによってはシンバルなど若干耳につくところはありますが、エイジングで改善されていく感じかな^^。またもっと変化を感じたのがこの上の写真の御影石ですね...低音が「締まる」というだけでは表現が足らずサウンドの分解能が上る感じですし、加えてあるとないとではボーカルなどが意外にも前後してきます...これはけっこう驚きます。ただしエージングが終わるまでは今までのサウンドと比べられるようにしばらくはもとに戻します...いろいろ手を入れてセッティングしてけば思いの外自分好みの音像・音場が手に入るかもですね...実際はこのセッティングこそエージングの正体のようです(下記※1参照)。[サブウーファー]PC卓下のサブウーファーもBOSEの音がバランス良くなったので繋がりも良くサウンドグレードを上げてくれます^^。まあ気になるといえばボーカル(アルバム)によっては少し耳に刺さるようなところでしょうか。ということでなんとか今回のUSB DAC「TOPPING D10s」は楽しめそうなデバイスではありました。ただ前述したようにこのUSB DACはまだセットしたばかりなのでいわゆるエージングが必要だと思います、どのくらいかわかりませんが今回使ったUSBケーブルでさえ人によっては「100時間必要」とまで言う方がいますが(そんなことはないそうです※1 参照のこと)まだまだなんとも正当な評価ができませんが...ここ何日かPCで再生を続けて自身の耳のエージングを急ぎたいと思っています(笑)。[Techole HS202]この今まで良い音で頑張ってくれた今回仕入れたUSBケーブルより安いDAC「HS202」ですが、考えてみればかなりの時間を使ってセッティングされた結果手を入れていけばどんどん音が良くなりましたからねえ。USB DACというより「USB機器」に関してはケーブルそのもの、接点、そして差し方によってせっかくのUSB3.0がUSB2.0でしか認識されなかったりと色々気をつけないといけない点がとても多いです。私もカードリーダーやUSB HUBのトラブルで過去に随分と悩まされました...意外とケーブルの問題なときが多いですよね^^;)。なのでこうしたトラブルが少ない(角型)光端子を使った上の「HS202」の利便性と高音質はとても良くわかります...まあPCの方がこの光出力に<192kHz:24bit>が対応してないのでしょうがないですが。今回外したもののいま一度余った方のかつての優良RCAケーブルでアンプ(A-04)に繋いでエイジング(否、良いセッティング※1)の済んだUSB DAC「D10s」と聴き比べてみようと思っています。※1 プロケーブルさん曰く...CDプレイヤーやアンプはもちろんケーブルに『エージング』はありません!...とはっきりと否定していました。→こちらですスピーカー・イヤフォン・ヘッドフォン(及び新品の真空管)の類は「若干の時間」を要するかも知れないが...問題は「人間の耳の側のエージングです。これが大きいのです。耳が慣れてこなければ、音が激変した場合、はっきりした善し悪し、何が今起きているのかが、よく分からない場合があります。これがエージングの、本当の正体です。」...ということだそうです^^。何といってもこの「HS202」で仕上がってきたここ最近のサウンドはデジタル臭さがなくなって良質なアナログサウンドと言っても良いような響きを出していましたので、今回の「D10s」の仕上がり次第では元に戻しても良いと思っているくらいです...それくらいTechole「HS202」は侮れませんぞ(笑)。※追記前述のケーブルにエージングがないということを教えてくれたのがUSBケーブルを調達した「(有)プロケーブル」という会社なんですが、後日そのお店のホームページで勉強させてもらって今回導入した「D10s」とプリメインアンプ「A-04」をつなぐケーブルを「プロケーブル」さんがおすすめの「BELDEN(ベルデン)8412」に変えてみました。もう驚きました...それまで例のACROTEC「6N-A2050」でメリハリのあるバランスの良い音を出していたと思うものの、ボリュームによってはちょっとうるさく聴こえる傾向があるかなと感じていたサウンドがガラッと変わりました。「良いバランス」とはこちらのことでまさに聴き疲れしない音にもなっており、「音楽」に集中できるサウンドと言えばいいのか、今までどちらかというとスピーカーから前に押し出されていた音がスピーカの面から奥に向けて音場が広がるのがしっかりわかるようになり、耳障りな音が完全になくなりました。けして私の持っていた「ACROTEC」や「audio-technica Art Link」のように高価なケーブルではないのですが、プロケーブルさんの説明通りでビックリでした^^。そこで「これはD10s無しで出していたときの音にも効き目がありそう」と思い、British Soundに良いとされるRCAケーブル「VITAL(バイタル)VAM-265」とD10sとの接続のバラエティ用に同軸ケーブル「BELDEN(ベルデン)1506A」を取り寄せることにして、到着したらいろいろ接続を再構築していこうと思っています。その楽しい作業と結果についてはまたあらためて後日ご報告したいと思っています...^^。2022年6月 自宅にて(2025/03/24一部改定)#TOPPING D10s#Techole HS202#USB DAC#BELDEN 8412

2022.06.21

閲覧総数 5501

-

3

RICOH XR RIKENON 50mm F2をX-T2で...続編

さて前回ちょっと雑記的なブログで後回しになってしまいましたが、今回はRICOH XR RIKENON 50mm F2で開放(f/2)だけでなく被写体に応じていろいろ自由に撮ったらどうなのという話をしてみたいと思います。一応比較として花などは近接撮影が多かったので開放で撮ったものがある場合はその画像も下に並べることにします。まずは土手を歩いている時に撮った一枚...これ以前に使っていたVoigtlanderのHELIAR 40mm F2.8(for Close Focus Adaptor)で黄昏時にとても印象的な画が出た場所なんです。(f8, 1/10, ISO1600, -1.0EV:α7II)渋い一枚です、土手の草の様子などしびれるような描写です(笑)。さてAPS-Cで75mmとなるRICOH XR RIKENON 50mm F2ではどうでしょうか...(f/5.6, 1/2200, ISO200, +0.3EV:ASTIA)(同上:Velvia)さすがに精細感のある画を出すRIKENONですね、樋管の土台の質感も上々で特に土手の草も負けてないです。でもこう見ても前回雑記で記したα7IIの「クールな画」というのが分かっていただけるかなと思います。HELIARの方は光条出すために絞ってf/8ですからISO1600でなんとSSが1/10ですからね...手ブレ補正利きますよねえ^^。そしてなによりハリネズミのような円形のスチールの防御柵の臨場感がしっかり見てとれます...ここなんですよねえ(笑)。ちなみにX-T2の方はASTIAの画がメインですが、これが一番空と真っ青な手すりなどがトータルで自然だったんですね。こういうシチュエーションだとさすがにFilm Simulationが際立ちます...Chromeも良かったですが、Velviaはもう手すりから草までコッテリです。まさに<記憶色のASTIA>対<期待色のVelvia>といった形相です^^。さてお次はこの木なんの木公園のCobbyです...(f/4, 1/900, ISO200, -1.3EV:Velvia)(同上:Chrome)ここではVelviaの画を採用しました、やはり空と緑がいいですねえ。そしてChromeが思いのほか健闘してます...Velviaの画と連続してみると一瞬モノクロかと錯覚するほど...彩度を極力抑えたこれぞClassic Chromeという捨てがたい一枚です。奥に見える白いフレームの扉もなんか「どこでもドア」的な存在で好きな背景なんです。※それにしてもこの場所はいつ来ても心がチクチク痛みます。Cobbyがおすわりしている大きな切り株が以前お話した富士見市によって切り倒された「マルバヤナギ」の大木のあったところなんです。(切り倒された原因となった枝折れ:写真2017年7月30日)私がこの公園を「この木なんの木公園」と呼んでいる所以がこの写真の木があったからなんですね...ベンチの大きさからこの木の大きさが想像できると思います。役所は危険と判断してすぐに根本から切り倒してしまいました...たしかにこの時見ると太い枝は中空状態で他の枝も折れるかと思われましたが、地域で大切にされてきた木なので桜の古樹などのように枝支えなどの補強でなんとか生かしてほしかったんですが、そこまでの管理能力がなかったのでしょうね...とても残念です。さて続いては花に行きましょうか...次に寄った貝塚公園奥にひっそりと咲いていたサザンカです...(f/4, 1/80, ISO200:Velvia)(f/2, 1/350, ISO200:Velvia)このサザンカではVelviaが背景の暖かさが他を抑えて一番良かった、ピンクも膨張するほどじゃない彩度の豊かさが嫌味なく好感が持てましたね。こちらの公園では文字通りとても広~い中央の広場にたくさんの落ち葉があったのでCobbyの日の丸構図での一枚です。(f/2, 1/480, ISO200:ASTIA)(同上:Velvia)せっかくの構図なので開放を使いましたが、APS-Cゆえ周辺減光もほぼなくノスタルジックとまではいかないんですよねえ...残念です。やはりこうした場面ではASTIAのハイライトの柔らかさは良いかなと思います。でも下のVelviaの方は全体の彩度が上がりコントラストも強まったおかげでCobbyが気持ち良く浮き立ってきましたね、これもやはり捨てがたい一枚です。そして最後はお膝元の山崎公園での一枚。(f8, 1/110, ISO200, -0.7EV:Classic Chrome)(同上:Velvia)公園のテーブル・ベンチが長い影をつくり冬場の午後としみじみと感じさせてくれるのがメインのChromeですね。いかにも気温が低く空気が乾燥しているのかなと連想させてくれます、Velviaとの温度差がとても感じられる好例ではないでしょうか。ベンチ周りの地面の緻密な描写に貧者ズミクロンとしての意地を感じます(笑)。どうでしたでしょうか2回にわたりX-T2での開放からf/8までの描写を少ない画像ですが見てきたところでは絞って出てくる精細感はフルサイズ(α7III)で使ってきたものと共通するものを感じますが、このレンズの一番のお気に入りなポイントである「ノスタルジックな描写」である開放ではいまひとつピンとくるものがなかったです...そこだけが残念でした。X-T2ということでやはり色については楽しいの一言、特にこうして何度か撮り比べをしてくると普段ASTIAでいいかなと思っていても今回の一連の画像でもやはりVelviaもChromeも無視できないなあというのが素直な感想です。2019年12月 水子貝塚公園、山崎公園ほか(X-T2 + RICOH XR RIKENON 50mm F2)

2019.12.19

閲覧総数 88

-

4

「Audials One 2025 Ultra」をじっくり検証してみる(音楽編)...[随時改定]

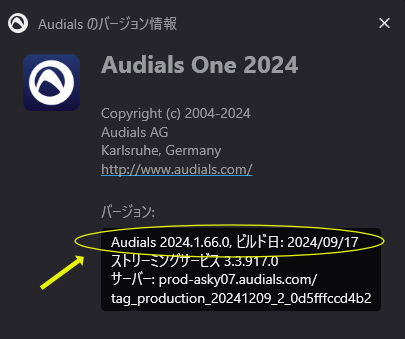

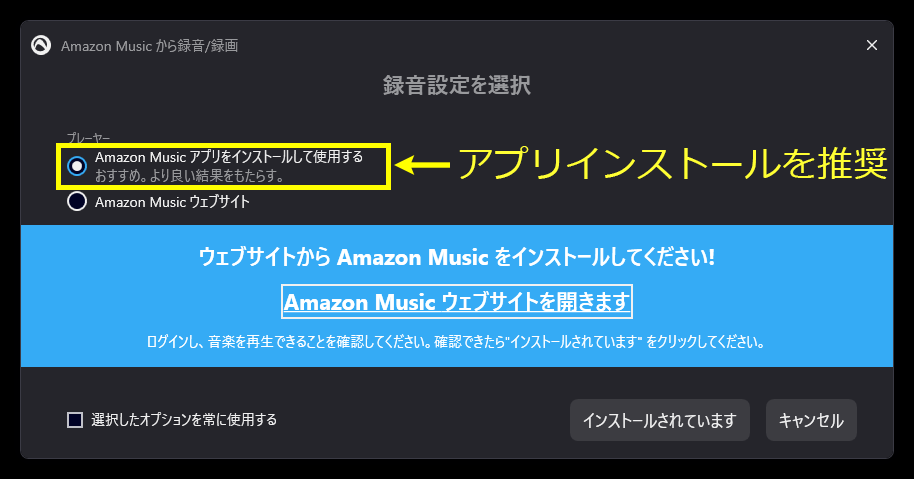

★ Audials One 2025 Ultraの「Music機能」を楽しむために の巻 ★2025年1月、年明け早々に「Audials One 2025 Ultra」を手に入れました。[今回はベクターPCショップが最安と見て上の写真にリンクを張っておきます][Justsystem商品登録ユーザー価格:「LB USBロック Plus」付]ここ最近では最安値確実ですね(2025/10/17現在期間は不明ですがパッケージ版?)。Ultra・・・4,970円、or 4,800円(Atok/Audialsユーザー価格)今回は通常版ではなく[Ultra]の方にしました、[アップグレード版]では通常版と値段の差が1,000円しかないので当たり前といえば当たり前ですね。上図のように普段は左のスペースはアイコンだけにしているのですが、こうして広げると上部にしっかりと「ultra」の表記が見つけられました。下の「メディアの改善」にはこれまた『AIで最適化』の文字も...まさしく「Audials One 2025 Ultra」でしたね^^。それと大事なことですが「AudialsのAI機能」を利用するために必要なPC(GPU)の仕様を要確認です。[Audials Tips]AI機能利用のために必要なPCの推奨スペック大事な要件ですのでぜひはじめに目を通していただくことをおすすめします。それでは久しぶりに[Music]機能から使い勝手を含め目についた新しい機能などを図を豊富に使って分りやすく・じっくりと分析してみたいと思います^^。これを見れば初心者の方も失敗なく好きな音楽を効率よくマイライブラリに加えることが出来るようになると思います...たぶん ^^;)。まずはこの音楽編では見た目はどんなふうに変わったのかあたりから見ていきましょう。 ◯ Audials One 2025 UltraのGUIはどう変わったのか [Music]でいつも使う画面から見てみましょう...[Music:ホーム画面]「2024」で無駄なくとてもスッキリ整理されて使いやすくなったのは記憶に新しいのですが、今回の変化は図の右上アーティストタイトルの場所ですね。少しスペースを使っちゃいますが、ご覧のようにアーティストの写真が入るようになりました。これは好みの分かれるところかもですね、私は正直効率優先ですので要りません(笑)。ただしAudials One 2025が認識してないアーティストには写真は付かず名前だけの省スペースとなり「2024」型になります...なんだかなあですが^^;)。バカにしてるのかと思ったのが、イギリスのフォーク・ロックグループ ”Trees” に写真が付いていたんですがなんとただの森の写真...なんとも初期のChatGPTの回答のようですね(笑)。※ただしスグレモノなところは登録アルバムが増えてきた時には、上にスクロールすると写真表示画面が小さく(狭く)なりアーティスト名だけの小さなスペースでしっかりアルバムチューンの表示スペースを確保してくれるというところです...さすがです(笑)。[曲やアルバムの(プロパティ)タグ編集画面]見た目ほとんど変化はありませんね。ただしアルバムアートのメニューに見える[大きな変更点※1]はTag編集に並々ならぬ力を入れてきたAudialsの気遣いを感じました(笑)。詳しくは後述する「Tag編集」に譲りますが、とても面白く有益な変更でした。[音声編集画面]タグ編集画面の上部にあるタブ「音声」を選ぶと見られる音声編集画面になります。ここも見た目ほぼ今までと同じようですね、ただし以前「2024」までで使ってきたときより波形の表示も速く使い勝手がかなりブラッシュアップされているみたいでサクサク作業できました。好きなアーティスト&楽曲でスマホの着信メロディなど便利な切り出し(エクスポート)機能でチャチャッと作れますよ^^。よく見ると「無音部分を削除」というのは目新しくこのバージョンでの初登場ですね...この機能を知らずに1曲終りの部分の無音部分をマニュアルでカットしてから気が付きました...相変わらず細かいところに気がまわるソフトです(笑)。[Music Playerを使う]こちらは普段あまり使用していない「Music Player」についてです。私はAudialsで録音・録画して視聴は音楽が”foobar2000”と動画が”VLC Media Player”を使っています、ですがその場で色々確認したりたまにこのプレイヤーを使うこともあります。画面右下の小さな⏫️マークをクリックするとプレイヤーが現れます、私はSong Listが隠れるのが嫌でAudialsの画面を右に少し広げて使いますが...私の感想としてはAudialsでプレイリストなどを作成して楽しむ方にはこのプレイヤーは便利かなというところです。[Playerをしまった図]プレイヤー使用後に先程のスイッチでプレイヤーをしまうと上に見えるように当然ながらスペースが空き、またしてもリストが見やすくなるよう画面を狭める調整をしなくてはいけません。これがいちいち面倒で、最近ではほとんどプレイヤーは使わずに聴きたい曲をダブルクリックかポインタを置いて出てくるプレイ[▶️]ボタンをクリックして聴くようにしています。画面下にある曲情報も少なく小さいですが、これで十分聴くことが出来ますので私は「これ一択」です(笑)。さて音楽編ということでまずは2つの録音方法と楽曲管理に欠かせないタグ編集方法などを下記の順番で記してみましょうか... ① 「ダウンロード」の方法 ② 「再生しながら録音」の方法 ③ 「Tag」の編集方法・裏ワザなどそれではいよいよ実践編に入ります、お楽しみに... ① Audials One 2025 Ultra:[Musicをダウンロードしてみよう]「Audials One 2022」あたりから今まで様々な紆余曲折を経てこの「Audials One 2025」発売のアナウンスの中に...”ディテールが失われることなく、特に曲の最初と最後ではすべての音がありのままに録音されます。”という一文を見つけることが出来ました、ホントひと安心ですよね...今となってはあの「頭欠け」も苦々しくも楽しい思い出です(笑)。それでは早速ダウンロード方法を確認していきましょう...[録音開始画面]この画面だけ見ていると「一体いつのバージョン?」というくらいこの画面は変わりませんねえ。それだけ配信元となるストリーミングプロバイダーが限られてきたという状況なのでしょうね。それではここではよく使っている「Amazon Misic(Amazon Music HD)」を例に取って進めてみたいと思います。①まずは上の図に見える「Amazon Music」をクリックします(他のストリーミングサービスも録音工程はほぼ一緒だと思ってください)。すると設定画面が出てきます...上に見えるように<Amazon Music アプリ>と<アプリをリモート制御>にチェックを入れます、これがダウンロード用のセット方法です。そして以下各項目をチョイスします... ① 録音品質を選ぶ ② 「追加ボタンを表示する」かどうか選ぶ ③ Amaozon Musicを開始(または再起動)を押下する以上の操作で「Amazon Musicアプリ」が起動ないしはアクティブになります。その前に今回とても使いやすくなった「品質」設定画面を見ていただきます...[音声品質設定画面:プルダウンメニュー]非常に統一感がありスッキリと整理されて分りやすくなりました。そして今回「Ultra」導入でAIによる録音補助を匂わせている最上段の<音声で自動>という項目が目につきます。試しにこの機能を選択してみました。さらにその自動で決定する「周波数の最大値」をセットすることも出来るようで、「設定...」ボタンを押してみると...ご覧のように<192kHz:24bit>を最高にセットすることが出来ます。したがってAudialsが図の傍線の表記のごとくエンコードされるファイル形式を、測定された周波数に応じてその最大値を限度に自動で決定してくれるというものですね。ただこうしてみると一体どの品質で出力してくれるのかは「Audials次第」ということになります...ちょっと一抹の不安は伴います...まあテストのつもりでやってみました(笑)。さて先ほどの手順の続きですが...ダウンロード準備の上で音質設定が済んだら開始ボタンを押下すると、起動またはアクティブになったAmazon Musicアプリの方で...お目当てのアルバムにマウスを合わせ[↓Audials]ボタンを押せば、そのアルバムの曲リストがあっという間にAudials本体の録音画面にリストアップされます。またダウンロード時の設定画面で「追加ボタンを表示する」を選ばなければ以前と同様に... ① 目的のアルバム・楽曲のポインタ・オンで右側に出るメニュー(または右端[...]をクリックして出るメニュー)から「アルバムを共有する」を選び「リンクをコピー」ボタンを押下する。 ② Audialsの方で「ダウンロード」ボタンが出るので押下すれば同様に<読み込みキュー>にリストアップされます。慣れればどちらも一緒ですので、好きな方を選べばよいかと思います^^。そしてダウンロード開始を押下するとプロバイダーとの接続そしてダウンロードが始まります。さて今回の目玉となるか<音声で自動>を選んだ時はどうなるのでしょうか...結果をどう見せるか難しいのですが、一番わかり易いダウンロードしてきたアルバムを”foobar2000”で再生する画面の曲リストをご覧いただけると良いかと思いましたので..[foobar2000で見た<音声で自動>ファイル]正直言って「これなんなの」という感じです(笑)。上の図で言えば[01]の曲は短い導入部でそれがなんと[320kbps]のMP3、それに続く[02]の曲はビットレートからすると3507kbps[96kHz:24bit]のFLACである。そしてその先ではその半分からそれ以下の1898kbps[48kHz:24bit]やら978kbps[44.1kHz:16bit]らしいのが続きます。 ...いやいやこれ使います?!ですよねえ...こういう出力ファイルの選択をするというのがちょっと意味がわかりません (T_T)。[なので録り直しました、ちゃんと設定を決めてからです...]「自動」をやめて図のように<ロスレス:FLAC>を選び、元曲のビットレートに合わせ<44.1kHz:16bit>にセットしました。図にも書いてますが、ホント設定が分りやすく、迷ったら近くの[🔽]プルダウンメニューをクリックしてみるとすぐわかります。さてその結果は火を見るより明らかで...なんとも遠回りをしてしまいましたが一件落着です。でもこのエンコーディング項目の<音声で自動>はどう使えば良い結果が出るのでしょうか?!なんとも不思議な設定項目です、AI関係してます?...しばらく様子見で使えませんね^^;)。 ② 「再生しながら録音」を使ってみましょう それでは次に私がよくPCで仕事しながら使っている録音方式、「再生しながら録音」を見ていきましょう。[再生しながら録音の設定画面]もうこの方法は昔からAudialsも図の右下に見える「プライバシー&法的情報」で全く警告を出さない安全な録音方式ですね...当たり前といえばそうなんですが^^;)。ちょっと図の方にゴチャッと書いてしまい分かりづらいのですが、基本は<Amazon Musicアプリ>で<アプリで再生>ということ。そしてあとは音質設定だけ、「速度(1x)」とダウンロードより速い「速度(5x)」が選べますが、せっかくの聴きながらということで、ここは「速度(1x)」がオススメです。(「速度(5x)」が気になる方はちょっと古いですが下の記事をご覧ください)Audialsの最速はなんとDLじゃなかった...「再生しながら録音<高速>」の謎普段あまり使わない5倍速再生による高速録音とは?その謎に迫る!そして「2023」から採用されたTag管理にありがたい「アルバムのタグをプリセット」ですね、②~③の順にクリックすると現れる「アルバム名」と「年」の項目をしっかり埋めておき...傍線の注意を守って使うと、録音されたファイルの1曲目から[曲No.]が順番に振られてTagにも先程のアルバム名と発売年が埋め込まれます。これをやっておくと後でのTag編集がとても楽になるというか「確認」で済みますのでぜひご活用ください^^。細かいことですが「2024」まではこの2つの項目で入力時「カーソル(の点滅)」が全く見られず部分修正が面倒でした...やはりわかっていたんですね。さて準備が整いましたら[録音]ボタンを押下して始まります...Audials内臓のプレイヤー(Web版)ならブラウザであるEdgeの制約で上限は[24bit:96kHz]になりますがスッキリ1画面で事は足ります。「Amazon Musicアプリ」を起ち上げる場合は上限はなくなりダウンロードと同様に[24bit:192kHz]まで可能になります。[録音中の Audials One 2025 画面]この画面もまた見る限り「2024」とほぼ変わりなし、あえて言えば録音のバーが見えるウィンドウの表示内容がとても詳細になったことでしょうか。まあここまでくればあとはAudialsまかせで、音楽を楽しみながら一服するのもよし、PCで仕事するもよし...至福の時間が楽しめます(笑)。録音終了したら[停止]ボタンの押下してTagなどを確認して終わりです。上の画面の一番上の段[01.]の上に見える「広告 00:37」というファイルはというと...この「再生しながら録音」でせっかく上質な音楽を逃さず録ろうという裏ワザのようなもので、いわばAmazon Musicアプリでの<排他モード>をONにした状態で録音するというものです。せっかくですので初めての方のためにちょっと録音方法を順を追ってご説明いたします。目的は「Amzon Musicアプリ」では再生を始めないとこの「排他モード」をONに出来ないのでそれを「ONの状態で録音するため」ということです。(※これは少しオーディオ的であり、もし「Amazon Music アプリ」を使っていて排他モードをONにしても音質に変化無いようでしたら諦めて読み流してください、ごめんなさい。)[AudialsでAmazon Musicアプリの排他モードONにして録音する方法]Audialsで録音ボタンを押したあとからの説明になります。 ①Amazon Musicアプリの目的のアルバムの1曲目をプレイさせます...Audialsで録音が始まります。 ②7~10秒ほど再生(録音)させてアプリの再生を一時停止[⏸️]にします、アプリの右下に出てきた小さなスピーカーアイコンをクリックします。(困ったことにアプリで再生を始めないとこのスピーカーアイコンが出てこないのです) ③クリックして出てくる[利用可能なデバイス]の一覧の一番下にある[排他モード]の右にあるトグルスイッチをONにします。 ④一時停止にしているアプリの[▶️再生ボタン]ではなく[⏪️巻き戻し]ボタンを押し、曲の頭に戻るようにします。これで「Amazon Music アプリ」が直接PCのサウンドを排他モードでコントロールできるようになり(余計なWindowsのカーネルミキサーを経由しないということ)出来る限りの良い音で録音が可能になります。(詳しくは以前に書きました下記の記事を参考にしてください)「Audials One 2021」と「My PC-Audio Setting」...Amazon HDの高音質を活かすために記事は古いですが、Audialsのバージョンは2024・2025と読み替えてもOKです以上が「Audialsでのダウンロード&再生しながら録音」に関する解説でした。[Another Audials Tips]理由がわからないので詳しい解説は出来ませんが、この「再生しながら録音」では通常作業を終える(またはソフトを終了させる)と空になる”キャシュ”が Audials には別に[Cashed]というフォルダが存在しており、その中に「再生しながら録音」の時だけ録音した曲数分の[***backup.wav]という名のファイルが残ってしまいます。これについては最後の”裏ワザ・小ワザ”のところで図を使ってわかり安く解説いたしますのでご確認ください。そしてここからは”AI搭載”以上に私にとってはとてもAudialsの好きなところで、バージョンを上げるたびに必ずなにがしかの新たな改良点をもたらす<Tag編集>機能についてになります。 ③ Audials One 2025 のTag編集機能その他を吟味してみよう 今回の目玉はなんといっても最初にGUIの確認で出てきました、「大きな変更点※1」に見られるTag編集画面におけるアルバムアートのメニューですね。見ていただけるとわかりますが、アルバムアートに関するメニューが4つもあります。図でわかるように右の3つはご覧のような機能になっています、今まではあっても「保存」と「ゴミ箱」だけでしたよね。アルバムアートを変更しようと他のイメージをクリップボードに用意している場合に、「貼り付け」メニューが出現するわけです...これだけでも便利になりました。それに加え今回の一番左に見える「プルダウンメニュー」ですよね。それを開いてみると...今回のアルバムアートの変更点を見るこのようにそのアーティストに関するアルバムアートが候補としてズラッと表示されるようになりました。これはありがたいですね、Amazon Musicなどでは「再生しながら録音」などしていると(特にベストアルバムなど)一つのアルバムの中に曲ごとに違ったアルバムアートが入っているなどけっこう散見されるのでこれがあると一発修正が可能です。また用意された画像が気に入らない時は自分で用意した画像をコピーして「クリップボード」に入れておけば先ほどの「貼り付け」で用は足りるようになりました...こうしたTag編集につくづく気が利いているのが《 Audials 》なんです(笑)。Tag編集が得意なのがAudialsなのですが、ちょっと困ることもあります。それはこんな時...ちょっと裏ワザも含め解説しちゃいます。図中に記してありますが、Amzonだけの問題ではないと思いますがアルバムタイトル・楽曲・アーティストこれら全てが大文字表記になっていることが時々あります。気にしなければよいのですが...私はダメです、曲名くらいは面倒なこともあり許しますが...”MR. BIG”のように大文字表記が普通なアーティストもありますが、図のアーティストであれば ”Angra”としたいところですしアルバムタイトルも ”Temple Of Shadows”としておきたいです...これ普通ではないですか(笑)。こんな事はAudialsでTag編集が可能でしょうとおっしゃるあなた...一筋縄ではいかない時があるんです。まずはダウンロードで「読み込みキュー」にリストアップされた画面でのTag編集を見ていただきます...Audialsでは2代前くらいから可能になった編集方法ですが、リストアップされた楽曲を直接この画面で修正していく作業です。図にあるような一連の作業で今回はアーティスト名を<ANGRA → Angra>に変更しています。※これをダウンロード終了後のこの画面で同じことをしても《確実には》Tagに反映しないことがわかっています。ダウンロード時のAudialsでのタグ付与の仕組みを確認してみますと...① リストの楽曲をリスト順にダウンロードを始める[Cashフォルダ内で配信元音源ファイルのコピー]② ファイルを指定の場所にコピーする③ そのファイルにキューリストに記述されている[No.][タイトル][アーティスト][アルバム]をタグ情報としてファイルに埋め込む...という作業でダウンロード処理をしていきますので処理前に変更された読み込みキューの情報がしっかり反映されるのですね。上の作業を終えてから実際にダウンロードを実行してみた結果を見てみます...このようにTagだけでなく楽曲ファイルが収められるフォルダの方へもしっかり反映しているのがわかります。これは順当作業としてアルバムをTag編集画面から修正したときの状況です。編集画面でアルバム名を<TEMPLE OF SHADOWS → Temple of Shadows>と変更したのですが、収録フォルダを見てみると大文字のままなのです。Audialsにおいてはこうした大文字を小文字含めた名称に変更しようとしても反映されないことがしばしば起こります。これがAudialsのMusic ホーム画面上でも起こりうるので困りものなんです (T_T)。これは編集画面左下の「ルールを適用する」機能を使って直ればラッキーというところです。けして致命的な欠陥というほどではないのですが、日本語のアーティスト名やアルバムタイトルでは起こらないので大多数を占める英語圏では問題とならないのか不思議でしょうがありません(笑)。ちなみに図の右に白文字で書かれている(鍵マークの)ロック機能などは誤って変更してしまうことが防げる...これも今回初登場のありがたい機能です...もちろん鍵マークをクリックして解除すれば変更可能です。以上がタグ編集に見られる新機能及びそれにまつわる裏ワザとなります。まあ普通はタグ編集画面で概ね修正が可能ですから上記のようなケースは稀なケースと言えそうですが...あまり遭遇したくはないですね^^;)。それでは次に先ほど「再生しながら録音」でのCashフォルダとCashedフォルダの問題を書いてみようと思います。CashedファルダのBigなサイズの<...backup.wav>ファイルは一体何のため?これはAudials One 2025に限らず「2021」バージョンでAmazon HDにて<HD><Ultra HD>のハイレゾファイルを扱い始めてから何度か私の記事にもしてきた案件なのです。まずはこちらをご覧ください...これは”MR. BIG”の「Lean Into It」というアルバムを「再生しながら録音」したものです。このアルバムは[24bit:192kHz]の高ビットレートのハイレゾ音源でした。出来上がりのFLACファイルもとても大きくてTotal Sizeが2.31GBという大きさです。そして上図の右に見えるファイルが問題の<...backup.wav>ファイルなのです。トータルで<約5GB>以上になります。これがAudialsのTempフォルダの中の「Cashed」フォルダに残ります。上の図のようにAudialsはTempファオルダ内にたくさんのフォルダを作ってきますが、その中のCash関連ですね。<Cashing>フォルダは文字通り現在進行系で今「ダウンロード」や「再生しながら録音」で処理されている楽曲の処理をするフォルダで処理が終わればファイルは移動され中身は空になります。ですがもう一つの<Cashed>の方は「ダウンロード」では何も残りませんが先にご覧いただいたように「再生しながら録音」ではなぜかバックアップという名のファイルが残るのです。このように一つのファイルが(音源が[24bit:192kHz]とはいえ)とてつもなく大きいのです。作成したFLACファイルの倍以上です...WAVEファイルなので当然といえば当然なのですが^^;)。過去の記事でも「現在はなんとか解消した」としているんですが、それはAudialsを終了してもこれらのファイルは<Cashed>フォルダに残ります。残りますが、次回起動した時に全てキレイに削除されるのです。それならば終了と同時に削除すればと思うのですが、なぜAudialsがこれらを終了時以降も残すのかは依然霧の彼方で全くわかりません...まさに「謎」です。せいぜい1回のAudials作業であまりたくさんのハイレゾ音源を「再生しながら録音」で処理することは避けるべきだというほかはありません。なので以前に書きました私はこの<Cashed>フォルダへのショートカットをデスクトップに置いて気になる時に強制的に削除してしまうか、Audials上で作業できる以下の方法を勧めています...「再生しながら録音」の録音が終了したときの画面ですが、この画面でリストされたすべての曲を図のように選択してその上にポインタ・オンで現れるメニュー[:]から「非表示」を選択します。するとこの画面上がすべてクリーンになると同時に<Cashed>フォルダからも全てのバックアップファイルが消えて無くなります。注意点としては画像にもありますが、この時「非表示」ではなく「削除」を絶対に選択してはいけないということです...画面からリストが消えますが、同時にせっかく作成された曲ファイルも消失していまいますので...ご注意ください。 スマホや他のデバイスにファイルが送れるみたいなので試してみよう それでは次にAudialsから他のデバイスへ、特に私の場合は手持ちの「Walkman」へお手軽に転送できれば良いのだが...ということで確認してみました。まずは転送するデバイスをAudialsに登録することから始まります。オプション設定の最後の項目「ストレージ、出力、コレクション」にて「デバイスを追加...」をクリックします。するとウィンドウが開きますのでその中の丸印の「USBデバイス、SDカード...」を選びます。するとデバイスがすでに接続してあればこうして「デバイス選択」が可能になります、私の場合はPCに接続されたWalkmanの中に増設されたmicroSD[L:]を指定しました。「次へ」を押下するとデバイス名の指定と出力先のフォルダとファイル名の指定ができます。microSDのMusicフォルダの中に「Audials Music」というフォルダを作成して指定します。ファイル名などのルールは下の「詳細設定>>」から見るとAudialsを最初に設定しておいた画面が出ますので同様のフォルダ構成になりそうです。最後に「OK」を押して完了です。すると最初に見た画面にWalkmanがデバイスとして確かに登録されています。これで準備完了ですね。さてAudialsのMusic ホーム画面からアルバムを選んでメニューを出してみると上の図のように登録されたWalkmanをしっかり見つけることが出来ました。そのままクリックしてみます...Audials画面にはこうして転送を終えた楽曲にUSBマークが付きました、初期設定では本来のファイルと転送をされたファイル(マーク付き)が2つ並んで表示されますので一つのアルバムの中に同じ曲名が2つずつ並んでしまい、どうも目障りな状態になります。そこで表示メニューから「重複ファイルをまとめる」をONにしてみると...上の図のように煩雑なマークは付きますが、なんとかまとまります。ですが肝心のWalkmanのフォルダを見ると</Audials Music>フォルダの中へ曲ファイルがただ単に放り込まれた状態でした...設定のルールはどうなっているんでしょうかね。これではエクスプローラーを使ってファイルをコピーした方がぜんぜんスッキリ収まりますので、今回はこの方法は諦めました。それじゃ「ファルダにエクスポート」は使えないかな?もう一つアルバムや楽曲を選択した時に出るメニューの中に「フォルダにエクスポート」という項目があるのでこの機能を使って楽曲ファイルを送れないかとテストしてみました。これですね。さっそくアルバムを選択してエクスポートを試してみます、クリックすると...想像はしていたので一応準備としてWalkmanのmicroSDのMusicフォルダの中に分かりやすいように[¥Audials Music]というフォルダを作成しておき、この操作で出てきたフォルダを選ぶ段階で[¥Silje Nergaaard]というアーティスト名のフォルダを作成して指定します。やはり想像通り、その作成したフォルダに曲ファイルが放り込まれるだけでした^^;)。ただしAudials One 2025 Ultraの画面上ではなんの変化もないので先ほどのUSBマークが付いて表示も煩雑になるようなことはありません。ですので作成した[¥Audials Music]というフォルダを指定して上記の作業で放り込んでおけばタグがしっかり付いてますからWalkmanを使っている限りは他の曲同様に[ジャンル別>アーティスト別>アルバム別]のように表示されるようにはなりますね。でもやはり「Walkmanへのアルバムの出し入れ」がとても面倒になることも確かです。それを考えるとやはりエクスプローラーでのファイルのやり取りの方がやりやすいと思われます。さて以上が「Audials One 2025 Ultra」を使い始めて感じた「音楽編」での新機能ほか気づきのいろいろでした。その間2度ほどソフトが落ちるアクシデントに見舞われましたが、別に大事に至ることもなく逆に「2024」に比べて起動は速いしダウンロードの正確さほかタグ編集での進化などとても便利になりました。まだ「Ultra」の利点は感じられませんが、動画を弄りだすとわかるんでしょうね...[Part 2]が楽しみです^^。これからまた気づきがあれば都度改定していこうと思っております。2025年1月 自宅にて#Audials One 2025#Audialsの「AI」機能はどんなものか

2025.01.14

閲覧総数 5419

-

5

オールドレンズユーザーへ「α7II」は手放さないで^^...

今回はα7IIIのオールドレンズでのメリット・デメリットについて自分なりに感じたことを記してみようと思います。基本的にα7IIIはとても優れたカメラだということは認めているんです。「α9」と「α7RIII」の良いとこ取りのカメラでAF・高感度でもα7RIIIより抜きん出たものを持ち、α9ほどではないが連写にも優れていますよね。そして私が一番気になる点の「色(味)」についても純正・サードパーティ製のレンズを問わずとても素直に出してくれてプロではない私でもその差がしっかりわかります^^;)。ただオールドレンズの話になるとまたこれが別物になりそうなんです。今回は前回α7IIにての散歩撮から続きカメラをα7IIIに変えてみた画像を柱に「IIとIIIを比較」してみたいと思います。※前回のブログはこちらまず単純にメリットであるIIIの抜けの良さですね...(f/2, 1/1250, ISO100)今回使ったレンズ「AUTO ROKKOR-PF 55mm F2」は開放だけで十分楽しめる一本として手に入れてからずっと使っているものです。上の写真はRAWからのほぼ撮って出しですが...Lightroomに取り込んでそのままjpegへ書き出したという意味です...もうのっけからこうした画像が出てきます。周辺は少し荒れますが、α7IIIではフォーカス面のススキはこのように非常にキリッと、そして精細感さえ感じさせるほどに描写してきます・・・もう何も補正する気が起きません(笑)。[アカマンマ](f/2, 1/1000, ISO100)[柿の木](f/2, 1/8000, ISO100)開放が続きますがお付き合いください^^。開放といえど川の小さな中洲に生えたアカマンマはしっかりと描かれています、周辺は暗い部分が多いので分かりづらいですが下の柿の木のように若干...いやしっかり周辺減光が見られます^^。でもそれぞれの主役はキリッとしているんですねえ。ススキ同様にα7IIの時ほど極端な線の太さは感じられません...ただしこのレンズ特有のはっきりした色味は健在です。柿の木などノスタルジックな感触がありますが、それをより感じさせるのが...[西洋アサガオ](f/2, 1/8000, ISO100)[ガーベラ](f/2, 1/2500, ISO100)こうした背景では暴れることもなく8枚絞りによるとても柔らかなボケを見ることが出来ますし、キリッとした主役との相乗効果でその場の雰囲気・空気感が忍ばれるのはさすがにROKKORといったところだと思います。絞るとこんな画も出してくれます...[ハナミズキ](f/5.6, 1/250, ISO100)真っ赤な実や葉の立体感もしっかりと感じられ、かつ背景の柔らかなボケも健在です。この日は開放でこんな一枚も撮れました...(f/2, 1/8000, ISO100)電信柱の電線を使って空高く蜘蛛の巣を張っていた蜘蛛です、ビックリですよね(笑)。薄い雲がおひさまを隠していましたのでゴーストのたぐいは出ないで済み...面白い一枚となりました。近接では花などもいい感じです...[キクイモ](f/2, 1/2000, ISO100)もともと開放からシャープな像を結ぶレンズですが、キクイモの花びらに見られるヌケの良さはα7IIは少し置いてけぼりを食らってます。近接ゆえ近くの葉のエッジに見られる繊細なボケ感も見逃せませんね^^。[タカノハススキ](f/2, 1/8000, ISO100)こちらもα7IIに比べるとさすがに距離のあるボケには違いを見つけられませんが、ススキの穂により精細感が感じられます。[キスゲ](f/2, 1/640, ISO100)これα7IIだと図太い線でまるっきり絵画風になります、でもα7IIIの描写は微妙に臨場感を残します。そのへんの抜けの良さ・精細感に優位性が見られますね。ただし最後に記しておかないといけないことは上記画像の多くで「微妙な色味の調整」が必要になっていることです。これはまずα7IIでは必要ないですからね^^)v。『色味』については好き嫌いがあるので一概に指摘できることではないのですが、「記憶色」を基準にしての話として聞いていただけると幸いです。前日のα7IIの写真のなかにもあったこんな一枚..(f/4, 1/1600, ISO100)まるで「昭和ノスタルジー」を彷彿とするような描写、そして強烈なくらいはっきりとした色の出方でα7IIで撮っているとなんとも楽しくなる描写なんです...この色、いやこの描写は「α7III」では出ませんねえ。裏面照射型CMOSセンサー他のおかげで撮影できる環境がとても増えました。描写も上に見たようにα7IIと比べても精細感のある繊細な描写も可能になっています。でもオールドレンズに関してはその楽しみ方にもよりますが、私の経験上の見解ですが、その描写をオールドをオールドらしく見せてくれる資質はとても高いと思っています。前回も書きましたが、安いオールドレンズでこれだけ楽しめるα7IIはもう絶対手放しません、オールドレンズをα7IIで使っている方がいたらぜひ大事に長く使ってください。基本的に手のかかるカメラほど上達も早いですよね...これ実感です(笑)。高感度や連写には弱いですが知恵と工夫でどうにかなります、けして手放さないでください。2020年10月 江川周辺にて(α7III + AUTO ROKKOR-PF 55mm F2)

2020.10.28

閲覧総数 2704

-

6

「α7IV」「α7S」の高感度での描写を比べてみました...

★ α7IV + α7S & FE 35mm F1.8 & FE 100mm F2.8 STF GM の巻 ★このところCobbyの夜散歩での「散歩撮」が面白くなってます。先日α7Sで使えばオールドレンズでも夜の散歩撮はけっこう楽しくなりそうだという記事を書きました。そこで今回はα7Sとα7IVを使って今までできそうでできなかった「高感度での描写比較」をしてみようかと思います。この夜散歩がノイズが出まくるであろう光のとても弱い状況と街灯はある程度あって撮り方によってはノイズを気にせずに済むような状況という両方のパターンが撮影可能でしたので丁度良いかなと思っての比較です。以前にα7IVでの紹介でα7IIIと比べると若干高画素になって高感度では不利かなと書きました、SONYも今回α7IIIに比べその弱点を(もちろんノイズを抑えながら)解像度優先といった方向で対処しているようなところも見どころとなりそうです。そして高感度耐性といえばα7S、α7IVとは開発年度でいえば7年の開きがありますが初代とはいえ1画素の余裕はまるで違います。新開発のセンサー&描画エンジンを積むα7IVが高感度に対してどう臨むのか2台の違いを見ていくことにしたいと思います。まずはほぼ真っ暗な状況での比較です。普段どちらのカメラもISO感度上限設定を<25600>にしていますので、その上限値での描写比較をしてみました。<レンズはどちらもFE 35mm F1.8>[ISO25600:α7IVの場合](※この夜の撮影時間がα7Sの時より2時間ほど早くこちらの方が敷地内に点いている街灯の数が若干多かった)[ISO25600:α7Sの場合]どちらもノイズ処理をLightroomにて「30」程度施してあります。2枚とも「A(露出優先)」での撮影でISOオートの上限も<ISO25600>にしてありますのでその上限に達してます。やはりα7IVの方はノイズはかなり乗りますがその解像感は見事なものですよね、暗くて見えない細部まで精細な描写が光ります。加えて現像していてLightroomでノイズ低減処理(手動)をしてみると、ノイズは消えませんが大きく効果をかけてもコントラストが落ちて描写が甘くなるようなところはほぼ見られませんでした。もう一方のα7Sですがやはりノイズ感は少ないですね、画素数の少なさからか逆にノイズ処理を大きくかけると描写が崩れ始めます。とはいえノイズ処理が不要なくらいその描写にはしっかりと階調性が残されて鑑賞に耐える描写になっていると思います。ただし今回2台で純正レンズの「FE 35mm F1.8」を使って撮り比べをしていてAFの食いつきの度合いがかなり違ったのには驚きました。α7IVでは通常と同様にすんなりAFが効くのに対し、α7Sの方はマクロレンズで超近接撮影をしているかのごとく行ったり来たりで迷うことが多かったですね...7年という隔たり(進化)を感じさせられました^^;)。次にα7Sだけですが「M(マニュアル露出」で追い込んだ画を見てみたいと思います...4段以上明るくなる開放にすればもっとベース感度に近づくのですが、ここではある程度ISO感度が高くなるよう敢えて<f/5.6>で揃えました。[ISO3200:α7Sの場合]こちらはご覧のようにノイズ処理を必要と感じません、やはりこうした光がほぼない状況でのα7Sの優位性は強く感じます。SSが「0.6秒」となり手持ちではきつく星で見るとわかるように若干の手ブレが見られますが建物の描写にはそれほどの影響を感じないほどにしっかり撮れていました...暗すぎる環境でのα7Sのピントの甘さはありそうですが^^;)。ちなみにこちらでのノイズ処理のしていないα7IVの画像を貼っておきましょうか...ノイズが多いとはいえ「ノイズまみれ」で見られないというほどではないのがBeyond Basicの凄いところですかね(笑)。次に街灯など光がある程度ある環境での比較をしてみます。[ISO5000:α7IVの場合][ISO3200:α7Sの場合]2枚の写真でISO感度の違いはファインダーでの感触で同程度の明るさを維持した感覚での違いです、不思議にα7Sの方が明るく感じたんですねISO3200までしか行ってません(笑)。どちらもノイズ処理はしていませんが、さすがにα7IVはメリハリが効いている感じで好感が持てます。ISO5000くらいまでだとさすがに「α7IV」の進化がハッキリ見られる感覚でしょうか。[ISO5000:α7IVの場合]どうでしょう...ノイズ感は否めませんがそれなりにしっかりした描写になってます。ただし細部に目をやると道路のペイントなどにはノイズが酷く目立ちます。そこでLightroomでのAIによるノイズ処理を試してみました...気になるノイズ、特に道路のペイント部分などはノイズ除去の効果はとても大きく眼を見張るほど。ですがこのAI処理にはとても時間がかかり私の古いCPUのCore i5とグラボのQuadro K620では数分以上の時間を要しました...私の場合結果で比べると手動で十分な気がします^^;)。一方α7Sでは...[ISO3200:α7Sの場合]α7IVのものと比べ「Christmasツリー」などが消えているのと青い光がありませんのでコントラストが弱めで地味めな感じですが、ノイズ感少ない程よい階調性を感じ取ることができます。そうそう、ツリーに光が灯っていた時間帯に「FE 35mm F1.8」と「FE 100mm F2.8 STF GM」でCobbyを撮ってみましたので比べてみましょうか...[ISO12800:α7IV+FE 35mm F1.8][ISO4000:α7IV+FE 100mm F2.8 STF GM]どちらもノイズは乗るのですが十分鑑賞には耐えそうです。特に「FE 100mm F2.8 STF GM」のツリーの電飾に見る丸ボケは一目でこのレンズと分かる特徴が出てますね。2枚ともノイズ処理はすればそこそこ目立たなくなりますが、これはこれで良いような気がします^^。もう少しせっかく撮ったので「FE 100mm F2.8 STF GM」の画像を貼ってみます^^;)...ISO5000でもこのレンズの精細感ある描写が見て取れるのではないでしょうか。ツリーのなどは素敵に描かれていますよね、これからいろいろ試してみたくなってきます^^。今回は高感度にこだわって比較してきましたが、「α7IV」についていえば評判通り解像感優先の描写というところが良くわかりました...ノイズ処理に強いところなども美味しいですよね。でも私としては「やっぱり夜はα7Sだよね」となりそうです(笑)。オールドレンズでの味のある写りはなんとも代えがたいところがあります、まあどちらにしても写り優先で考えれば...夜ですので開放を使ってよりベース感度に近いISOを選べるようにした撮影を心がけるとよりしっかりとした画像を手に入れられると思いますので...これから楽しんでみたいところです。その上でα7Sの優位性は変わらず、オールドレンズの味を生かした個性豊かな「高感度」をもっと楽しんでみたいと思っています。これですからねえ...(α7S + Super-Takumar 28mm F3.5)Cobbyとの夜散歩でオールドレンズを持ち出すのがとても楽しみになってきますよね...。今回はα7IVとα7Sで高感度における描写比較で楽しんでみました...^^。2023年11月 ららぽーとほかにて#α7IV#α7S#FE 35mm F1.8#FE 100mm F2.8 STF GM

2023.11.18

閲覧総数 1020

-

7

α7RIIで遊ぶオールドレンズ...

第2弾の断捨離で手に入れたα7RIIですが、いよいよオールドレンズで散歩撮を始めます。色に関しては最強だったα7IIですが、このα7RIIはLightroomでRAWファイルを取り込んだ時に「4650k(ケルビン)」という値でデフォルトで取り込まれます。α7IIは「5050k」でα7IIIは「5500k」です、この違いというのはどう理解すればいいのでしょうかねえ。色味に関して私の感じていた傾向はα7IIIは<Hot>でα7IIは<Cool>でした、これは上の数値を単純に見れば逆のように思えますが...実際の色温度(ケルビン値)は太陽光「5500k」を中心にロウソクの火に向かってケルビン値が下がり(赤みが増し)逆に晴天日陰に向かってケルビン値が上がり(青みが増し)ます...つまりこの図式は自然の色温度で、Lightroomでの数値はまさにカメラのホワイトバランスの図式になりそうです。 青み ← α7RII:4650k < α7II:5050k < α7III:5500k → 赤みではこうした図式になるのであればなぜα7RIIが「ニュートラル」な色味と言われるのでしょうか。実際ここ何日か私が使っている中での感じ方では「Cool ← α7II < α7RII < α7III → Hot」という形で噂通り中庸の色味と言う感じです。でも取り込まれたRAW画像をよく見ると同じレンズで比べると確かにα7IIよりα7RIIの方が若干ですが寒色系の色味が感じられますので、これは描画エンジンの傾向という風に掴んだほうが良いのかもしれません。ですからLightroomでの現像で同じプロセスで仕上げた場合に「α7IIが一番Coolな仕上がりになりがち」というだけかもしれません...まあ難しいです、そのうちこうした違いを理解したいですね(笑)。前フリが長くなりましたが、そのα7RIIでの散歩撮はここ三日間ほど「AUTO ROKKOR-PF 58mm F1.4」と「RICOH XR RIKENON 50mm F2」そして「Super-Takmar 55mm F1.8」で歩いてみました。まずは「AUTO ROKKOR-PF 58mm F1.4」からです...[公園のパンジー](f/1.4, 1/400, ISO100)開放でとても端正な描写です、フォーカスされた花でも柔らかさが出ています。今までの感覚ですると何のレンズで撮ったかわからない画像です(笑)。ROKKORならではの全体から醸すかの柔らかさとこのレンズならではという意味では緑のあっさり感ですかね。[メタセコイア](f/5.6, 1/60, ISO100)絞ってあげてもそれほど強烈な精細感は出てこないですかねえ^^;)。でもさすがに細い枝一本一本が入り乱れてもちゃんと幹まで辿れます(笑)。[イロハモミジ](f/2.8, 1/25, ISO400)α7RIIで驚いたようにこうしたモミジの葉の分離の良さがそれほどキリッと感を出してくれないのがこのレンズらしいです。ただし少し暗めに撮りましたので緑の描写がとてもいい感じに出てくれました。レンズの特徴の出方が少し違ってきましたので戸惑いはありますが、逆に新鮮な感覚で楽しむことにしていきたいと思っています^^。つぎに「RICOH XR RIKENON 50mm F2」を見ていきましょうか...[ツタバウンラン](f/2, 1/200, ISO100)長くきれいな花を咲かしているツタバウンランです、このレンズの開放のボケに良く出る円形で塗り重ねるようなボケ描写がしっかり見られます。やはりα7IIと比べても色ではとても素直に出てくれる印象ですが、ちょっとアッサリ加減ですかね。フォーカス面のキリッとさはさすがに「APO-LANTHAR 50mm F2」とまではいきませんが、周辺減光と合わさって中央の立体感ある描写はさすがですね。[氷川神社のCobby #1](f/2, 1/320, ISO100)背景が明るく遠いのですが、例の玉ボケのように丸を重ねるボケがやはりそんなに目立つ様子はありません。でも日陰・自然光下での開放ですね、Cobbyの首から頭にかけて(フォーカス面)のとても柔らかな印象を与える描写は健在です。Cobbyの良い描写が出たので「Luminar 4」に渡して少し遊んでみました。[氷川神社のCobby #2](f/2, 1/320, ISO100)柔らかな描写をよりマイルドにプリセットの「Soft & Airy」を隠し味程度にかけてみました、イチョウの葉と同系色なのでCobbyが周りに溶けてしまいそうですがおでこなどハイライト部分にAiryの雰囲気が強調された一枚になってます。[氷川神社のCobby #3](f/2, 1/320, ISO100)そしてこちらはLigjtroomで明るい柔らかな雰囲気を出してみた一枚です。上のものよりイチョウの表情が自然でとても良いですね。しかしここまでしないとCobbyの目ははっきり見えてきません(笑)。[境内](f/2.8, 1/200, ISO100)少し離れれたところからこの小さな鳥居のしめ縄を狙ってみました。1段絞っただけですが、石の鳥居の精細感は素晴らしいです。[ナツメの木](f/4, 1/500, ISO100)市役所の交差点に面して植えてある「ナツメの木」ですが、まだまだ美味しそうな実がたくさんなってます。Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8Sで撮ったときより木の幹の表情がしっかり描かれています...絞り出すとでてくる「精細感の高そう」に見えるところは健在です。[カラスの行水](f/2, 1/5000, ISO100)Cobbyと休憩している時に遠くからカラスが飛んできて助走をつけながら池にぽちゃんと入っていきました^^、カメラ構えて撮ってることもありまさにあっという間の「カラスの行水」でした(笑)。こうして見るとやはりどこかフィルムチックな色の出方をしてきます(WBは太陽光です)、色温度など触って補正すると見た時の記憶色が再現できるんですが、やはりこのレンズの味を残しました...どこかノスタルジックな感触です。[Cobby](f/2, 1/6400, ISO100)このレンズ最後の一枚はまたしてもCobbyです、太陽に向かって座らせたのでとても眩しそうで目がほぼ点になってます^^;)。でも彼の体がとても素敵な金色に輝いています、そして驚きは彼の毛並みですね。ぜひ大きくして見てください、額の部分などかつて無いくらいに精細に毛が一本一本見て取れるほど素晴らしい描写になってます...これで開放ですからね(笑)。相変わらずこのレンズでこのくらいの距離で撮ると強い周辺減光が出て中心の被写体だけがスポットが当たったようになります...α7RIIでも楽しめそうですね^^。さて最後は先日渋い描写をしてくれた「Super-Takmar 55mm F1.8」です。今回は時間と場所が良かったので、きれいな虹のサークル・ゴーストがたくさん撮れましたよ...[土手のCobby](f/1.8, 1/8000, ISO100)こんなアングルもたまにはいかがでしょうか(笑)。まずこのサークル・ゴーストは光源がいい位置にあっても被写体との位置関係がとても重要でなかなか思うようにアングルが決まりません^^;)、この時は私が土手を少し降りて場所を探したんですが、じっとしてないCobbyが相手ではなかなか思ったように決まりませんでした...ならばとサークルの大きさも彼の入っているアングルに合わせて調節です(笑)。高画素機だけにこれだけコントラストが維持できているんでしょうかね、でも相変わらず太陽入れながらのファインダーでフォーカシングは大変です^^;)。[団地と雲](f/8, 1/1000, ISO100)きちんと写るレンズ...そのままです(笑)。[公園のサザンカ](f/2, 1/250, ISO100)と、いきなりの大きなギャップのある画像です...サザンカがいい表情してますよね^^。これ植え込みの低い木の根本に近い場所に咲いていたんです、風も光もあまり当たらない故にとてもきれいな状態で咲いていました。これは逃すまいとズボンの膝を汚してまで這いつくばって撮った一枚です(笑)。その甲斐あってかご覧のように上の枝の隙間から射す西日に映えて素敵な描写をいただけました。[紅葉とサークル・ゴースト](f/1.8, 1/8000, ISO100)さてさて、サークル・ゴーストです^^。いかがでしょうか、サークルの変種ですね。風が強くて枝葉が場所を変えて太陽を少しずつ遮り、このサークルがまるで生きているように様変わりしてくるんです...ファインダー覗いていてとても美しかったですねえ、動画を撮っておけばよかったです^^;)。[紅葉とレインボー・ゴースト](f/2, 1/8000, ISO100)そして次はサークルならぬ「レインボー」です^^。お日様も低い位置にあるのですが、こうして木を下から仰いでいますから太陽の位置を上に下に微妙に変えられるのがいいですね...素敵なバリエーションができます。やはりf/2までゴーストがきれいに出ますので場合によってはこうして半段絞った方がきれいに仕上がります...ということを今回始めて確認できました、これは使えます(笑)。[紅葉とレインボー・ゴースト #2](f/2, 1/8000, ISO100)せっかくきれいに撮れたレインボーサークルなので現像でもバリエーションをつけました。例の新しくなった調整機能「カラーグレーディング」を使っての仕上げですね...残念ながらこれはセンスが問われますから、苦手な部類に入ります...いろいろ遊んでセンスを磨いていきましょうかね^^;)。でもこの作業をしていると「補色」の関係が頭に叩き込まれます...^^。さあいよいよα7RIIでオールドレンズ遊びも始まりました、なんとか問題なくカメラを活かしていけそうですし、新たなレンズのトレーニングにも励めそうです。今年もなんとか楽しく終えられ、2021年に新たなチャレンジを始められそうです^^。2020年12月 江川周辺ほかにて(α7RII + 上記3本のレンズ)

2020.12.21

閲覧総数 1568

-

8

Ai Nikkor 35mm F2SというNew Comer...

<Ai Nikkor 35mm F2S>今回のはオールドというには少しはばかられるレンズかな。でもフィルム時代から長く使われてきたものであることは確かなようだ。1985年~2005年という販売期間で、廃番になってから14年なので中古でもまだまだ探せばきれいなものが手に入るというものですね。私が持っているNikkorのF2といえば「Nikkor-O・C Auto 35mm F2(Ai改)」だが、これが1973年生まれです。1965年に登場したNikkor-O Autoから6群8枚というレンズ構成は不変だそうだ。この最終モデル「F2S」がずっと気になっていたのですが、不変のレンズ構成ということで写り的に大きく違うのかが不明で手を出せなかったんですねえ。でもこれまでに何かと高評価の記事やコメントを見てきてついに探し始めました。2ヶ月ほどでしょうかいろいろ探してやっと良さそうなタマを見つけたのがなんと先日手に入れたPentax Super-Takmar 28mm F3.5の1週間後...この安く手に入ったSuper-Takumarの倍以上はするぞと覚悟はしていたのですが、あまりの状態の良さに自分の持っていったD700に付けてみたのが運のつき...思わず財布を出していました(笑)。これでAi-S Nikkorレンズが28mm・50mm・55mm Micro・105mm Microに続き5本目となります。現状私の場合Ai NikkorであればD700、α7IIIそしてX-T2の3台で使えますのでとても美味しいのですよねえ^^。ゲットしたその足でさっそくCobbyを連れて散歩スナップを開始しました^^。D700には9本までAiレンズが登録できるんですが既にNikkor-O・C Auto 35mm F2を使ってましたので登録の中の<35mm・F2>をチョイスすれば良いだけなんですね...これでしっかりEXIFには焦点距離と絞り値が反映されます...ほんとこれは後から確認できるので助かります。さてその写りですが、現像して初っ端の一枚からちょっとした驚きをもらいましたよ...(f/2, 1/1000, ISO200, -0.3EV)この周辺減光の自然な感じはNikkor-O・C Auto 35mm F2でも見慣れたものなんですが、色の出方がとてもムードありますね。台風で折れた柿の木の枝や落ちた枯れ葉や下草の枯れ具合となんとも説明しにくいですが、しっかり実った柿の実と周囲の荒涼とした環境のギャップを撮りたかったんですがまさにイメージぴったりです^^。小さな花もF2とはいえ意外にピントの山がつかみやすくしっかり捉えられます...(f/2, 1/250, ISO200, -0.3EV)左側は大きく空間があったのですが、奥の葉などの様子もボケが暴れることなく自然に描写され...絞り羽根7枚なんですが前後ともにボケがいい感じです。そして少し絞って平面的なんですが距離のある緑の被写体を撮ってみると...(f/4, 1/25, ISO200, -0.3EV)シュロの木の葉がとても活き活きしてますよね。意外と言ってははレンズに悪いのですが、精細感もあり葉の重なり順序がしっかり読み取れます。そしてNikonらしいボケ方の例かな...(f/2, 1/125, ISO200, +0.7EV)X-T2のXF 35mm F2R WR付けたときと随分違って花を見ると線が細いと感じさせます、そしてボケても背景がわかるNikon的な様子^^...でもやはり柔らかですよね。そして公園の樹の下でまどろんでいたにゃんこがCobbyを見て驚き慌てて木の上に登ってしまったのを収めたカットも良いですね...(f/2, 1/400, ISO400, -0.3EV)これはこれでにゃんこのリアリティもあっていい感じなんですが、少し明るめに露出補正をかけると...(f/2, 1/40, ISO400, +0.7EV)メタセコイアの葉の緑も爽やかさを増してにゃんこの可愛さがアップしますよね...ムードが随分と変わります。同じように爽やかなのが、きれいな紅葉が始まったハナミズキもとてもいい色味です...(f/2, 1/250, ISO400, -0.3EV)多少の立体感はアングルがアングルなので感じさせますが、臨場感の方は「惜しい」かなあ~でも開放なのでこれだけでは判断が微妙です^^;)。一方Cobbyの方は...(f/4, 1/160, ISO400, -0.3EV)臨場感期待のf/4です(笑)。やはり立体感はOKなんですがねえ...ちゃんと地面に下ろして撮れば良かったと反省です(笑)。次回試してみましょうね^^。(f/2, 1/125, ISO200, +0.7EV)このレンズほんとにボケが素直です、ほとんど暴れないし前述したとおりNikonらしいボケても何があるかわかるボケ方で上の写真も背景はけっこう距離があるんですがこれですものねえ...同じレンズ構成ながらF2仲間のNikkor-O・C Auto 35mm F2と随分違います、良い意味で裏切られました(笑)。しばらくはD700にて使い込んでからα7IIIそしてX-T2の写りを見てみることにしましょう。2019年11月 江川流域にて(D700 + Ai Nikkor 35mm F2S)

2019.11.05

閲覧総数 4085

-

9

珍しく「FE 35mm F1.8」を散歩撮で使ってみた...

★ α7S + FE 35mm F1.8 の巻 ★今回は孫などが来て撮影で使ったわけではないのですが、普段あまり散歩撮では使わないSONY純正の「FE 35mm F1.8」をα7Sに付けての散歩撮になります。α7Sでは「FE 100mm F2.8 STF GM」や「APO-LANTHAR 50mm F2」などはたまに使うことがあります、でもこのカメラで使う現代レンズと言えば「Zeiss Loxia 2/50」がほとんどでその相性の良さでもお気に入りなんです。ですからほとんどこのレンズでは使うことはありませんが、このレンズの「お手軽」な素性から言えばまさにこの組み合わせは本来の「散歩撮」ではもっと使われても良いのでしょうね(笑)。AFは普通に素早く効きますし近接撮影も得意で景色・人物・テーブルフォトなどシーンを選ばないオールマイティなレンズと言えますしね。ただしα7Sは基本オールドレンズ専用みたいに使ってますので、過去にこのレンズで出てきたもの(画像)を見る限りよく写るのはわかりますが面白みに欠けるところが多く使う機会がとても少ないというのが大きな理由ですかねえ^^;)。そんなレンズを今回使ったのは先日の「Distagon T* 1.4/35 ZF.2」があったからというのが大きな理由かな...同じ35mmでの撮り比べみたいなところを楽しんでみようといったところでしょうか^^。それでは「FE 35mm F1.8」の画像を見ていきましょうか...[夕暮れの団地]これなどはもろ「Distagon T* 1.4/35 ZF.2」との比較になりますかね...太陽がすでに建物の後ろになってますが、まさに似て非ざるものですよねえ(笑)。やはりこのレンズの線の細さを物語る一枚でしょうか、そしてあの「Distagon T* 1.4/35 ZF.2」の素敵なコントラストには至りません...いい悪いは別としてその違いは歴然でした。まあこのレンズらしい描写と言えそうです、アンダーな部分の描写にも緻密なところが見られ悪くないですよね。[ヘクソカズラ]これがまさにこのレンズの開放の空気感ですね。素直なボケで抜かりなしといったところも「F1.8」の優等生といったところでしょうか、線が細いゆえ繊細な描写も得意なところですね。[Cobby...菖蒲田にて]初代の「α7S」とはいえ瞳AFの恩恵は被れます、こうした撮影ではとても重宝します...でもまだ動物瞳AFは搭載されてませんね...シングルポイントAFです(笑)。暗い条件でもインフォーカスもボケもそこそこ無難にこなす優等生ですかね...消して悪い意味ではありません(笑)。[波紋:公園の池]暮れなずむ公園の池の畔でCobbyと休憩していたときのもの、たくさんのアメンボウが作る水面の波紋もこうして開放で撮ると35mmゆえの画角での面白さ...広く写る木々の反射の「絵の揺らぎ」...を楽しめます。[水飲み場]開放の空気そのままにまさに描写の優等生的な一枚ですかね。開放からインフォーカスのシャープな描写と暗めな時間帯とはいえボケの中にしっかりとした臨場感を感じさせてくれます...その空気感にこのレンズらしい「味」も感じますしね。[朝焼け]ここから早朝の写真になります...日の出前の素敵なオレンジ色を見せた朝一番の空模様です。[Morning Moon]朝日が昇り始めるとその反対側にまん丸の月が見られました、オレンジ色に染まる家々との対比がとても素敵でしたねえ。[昇る朝日]日の出の時...何度体験しても素敵な瞬間です^^。このレンズいままで日中や西日など微妙に太陽が入った時などフレア・ゴーストがこれでもかと見られましたが、こうした状況ではあまり気になるゴーストも見られずちょっと「アレッ」な気分です(笑)。[Moon and Shadow]最後は日が昇りきり徐々に気温が上昇するなかでまん丸お月さまを見ていたら土手に私とCobbyの長い影がきれいに出ていたので一枚撮っておきました。もう土手が昇り始めの太陽のオレンジ色がこれでもかと出ていますね、早朝の影も「オツ」なものです^^。さていかがでしたでしょうか...やはり何と言っても撮影が楽、これに尽きますね(笑)。まあなんというか同じ35mmでも「Nikkor-O・C Auto 35mm F2」や「Ai Nikkor 35mm F2S」などや「Distagon T* 1.4/35 ZF.2」の個性の強いというか素敵な「味」のあるレンズたちからすればまさに中庸を行くオールマイティなところがこのレンズなんでしょうか...不安要因が全くありませんが、先のレンズたちのような「味」とも言えるものが弱いところがいまひとつなレンズです。個性の強いオールドなどと比較しては可愛そうなんですが、またそうしたオールマイティだからこそα7IIIやα7IVにこれ一本持っていけば旅行・イベントなどでも間に合ってしまうところが凄いといえば凄いところなんです(笑)。今回はそんな普通によく写る純正レンズの話題でした...^^。2023年9月 江川周辺にて#α7S#FE 35mm F1.8

2023.09.04

閲覧総数 416

-

10

夜のサークルゴーストも悪くない?...Super-Takumar 55mm F1.8だ!

★ α7IV + Super-Takumar 55mm F1.8 の巻 ★いよいよ12月...この歳になると月日が経つのがほんと早く感じます、今年もあと一ヶ月ですからねえ^^;)。さて今回はタイトルのようにサークルゴーストという素敵なアドヴァンテージを持つレンズ「Super-Takumar 55mm F1.8」をα7IVに付けて夜の散歩撮で使ってみました。先日α7Sに「MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」を使ってクリスマスツリーを撮った時にハッキリとエッジの効いたバブルボケを見ることができました。そこで「玉ボケ」では私のオールドレンズの中でもスッキリときれいなこのレンズならどんな感じに出るのかなと思い、まだこのレンズを使っていなかったα7IVで使ってみようということに...1回分解して内部と各レンズを清掃してますのできれいな状態が維持されてます、ほんと一度だけなんですが長持ちするものですよねえ^^。今回は夜ということで接写の場面はまず無いだろうということでα7IVへはいつものVoigtlander「VM-E Close Focus Adapter」は使わずに昔買ったとても安いNEEWER製マウントアダプター(990円)を使いましたので多少軽くなってます...でもしっかり内部は私がジェット・ブラックで艶消し塗装を施してありますのできれいなサークルゴーストは保証付きなのです(笑)。それはさっそくこのコンビでの夜の散歩撮の様子を見てみましょうか...まあ夜10時前という時間ですが外はとても寒い、12月なのであたり前田のクラッカーなのでしょうが。Cobbyとの散歩コースを歩いていたらふと目にとまった信号機、手には「Super-Takumar 55mm F1.8」ですよねえ^^...ついついシャッターを切ってしまいます。なんたって夜ですから背景は真っ黒、昼間以上にファインダーで見るサークルゴーストもハッキリときれいに見えてそのうえ光源の色によってくるくる変わります。信号ですから青(緑)・黄色・赤...その中で一番個性的なサークルだったのがこの「赤信号」、普段太陽や電球で見せるレインボーカラーと違ってほぼ単色で見せるサークルはとても個性的でGoodです。今回は高感度撮影になってもノイズ処理は一切していません、上の写真は<ISO10000>です、まあ光が強めということもあり空のノイズは少なめですが、弱い光に照らされた家などもノイジーではありますがα7IVの「解像感を優先した」というのがなんとなく納得です^^。これなどは同じ<ISO10000>ですが上の一枚以上に精細感がありますよね。よく見れば遊具にもノイズはしっかり乗っているのですが、見た目の精細感・臨場感の方が勝っていませんか?...ですよね、これがα7IVとα7IIIとの高感度での画作りの違いみたいです。でも見ると1灯が複数の電球でできた街灯が光源となると出てくるサークルがこうして二重・三重になるようです。レンズが違えばまた撮りたくなります、上に書いたα7IVの対高感度処理の術が分かる画像ですよね。若干のノイジーな感はあるが解像感を重視(優先)したのがわかる一枚です。この「Super-Takumar 55mm F1.8」は色味は爽やか系というか薄味な感があるのですが、素直な写りで夜に使うと今どきのレンズと変わらない...かな(笑)。シャッター切った瞬間にバイト終わりなのかな...JKがカット・インしてしまいました^^;)。ファインダーで見てもスッキリとした画が感じられたので先日のスナップを今一度ということで、色温度を少し上げてやるとちょっと温かみを感じる一枚に...いい感じです^^。ららぽーと閉店後の9:30すぎくらいですが、このツリーのある広場には男子高校生がけっこういらっしゃいました、このCobbyの大人しさが珍しかったのか随分と話しかけられました...とても礼儀正しい皆さんでしたので、ホッコリしますね。どうでしょう...イルミネーションのエッジがしっかり出ますがおしなべてスッキリとした出方ではないでしょうかねえ。口径食も見られますが、端の方まで頑張っているような気が...少し距離があるのでなんとも判断しにくいですが^^;)。でもこちらの一枚は良いですよねえ、ツリー前の店舗の明かりのお陰でCobbyがとても自然で素敵です。ボケ玉は少し小さくなりますが、きれいに出てくれました。そして薄くですがサークルゴーストが出ているんです、やはり構図の中で上部に強めの光源があると出さずにはいられないのがこのレンズなんでしょうね(笑)。この一枚はオールドでのツリーと一緒のCobbyのものとしてはベストの部類に入りそうです。最後の一枚は撮り比べをしようと例のアングルを...ボケ玉得意な方ですが、やっぱり「鷹の目」にはかなわなかったみたいです^^;)。玉ボケはほぼ口径食ですが、よ~く見ると...見えますか、ぜひ大きくしてご覧ください...この一枚にもツリーを中心にサークルゴーストが幾重にも出ているんです、これはこの時期使わない手はないくらい素敵なギミックですよね。次回以降はもっと意識的に使ってみようと思います^^。さて意外なところでも出てくれたサークルゴーストですが、やっぱり楽しいレンズですね。こうして夜に使うと昼間の薄味な色味が嘘みたいです、そして本来の素直な写りがとても良い方向で働いた上でのゴーストですから...まったくまたもや特別感が上がってしまいました。まだまだクリスマス本番まで時間もありますから休みの日はレンズをとっかえひっかえして楽しみたいと思わせてくれました...「Super-Takumar 55mm F1.8」はホンに楽しいレンズです...^^。2023年12月 ららぽーとほかにて#α7IV#Super-Takumar 55mm F1.8

2023.12.03

閲覧総数 829

-

11

「MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」開放の気持ちよさ、でも...

今回は撮影していてとても楽しい『鷹の目ロッコール』の話題です。最近気がついたのですが、このレンズの前に手に入れた「Jena Tessar 2.8/50」は『鷲の目』とキャッチコピーが付いていますが、あちこちサイトを見ているとこのロッコールのキャッチコピーと同じように『鷹の目:テッサー』とよんでいる方が結構あるんですよね。こちらに当時の(ブリテッシュジャーナル年鑑からの)記事を載せていらっしゃるのでぜひ確認してほしいところです、それを見ると確かに「The eagle eye of your camera」と「鷲の目」になってますね(笑)。さて本題は「Hawk eye」の方ですが、この「MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」はほんとに重たいのですが、いい味出すんですよねえ。まず色乗りが素直でとても良いところ、陰影に富んだいわゆる豊かなTonalityを持ち合わせていること...こうした要素が生み出す素敵な空気感、これを「コク深め」以外になんと表現したら良いのかまだ浮かんできません(笑)。今回はそんな鷹の目ロッコールでの散歩撮を見ていただきますが、とても開放の画像がが多いです。F1.2ともなるととてもピント面が薄いですが、そこはミラーレスですので動きものや風の強い時でない限りはピント拡大が使えますからなんとかなりますよね。でもこのレンズ、ファインダーがとても明るいんです...ミラーレスの恩恵でF3.5やF4でもそこそこ明るくしてくれるんですが、これの場合はそれを遥かに上回る明るさなんですよね。普段α7RIIのファインダーの明るさ設定はマニュアルで<+2>の一番明るい設定にしていますが、このレンズほどファインダーが明るく感じるレンズは他にないですからねえ...そんなところも驚かされています。開放での描写がF1.2でも甘くなりにくいと思います...もちろん一概に開放から画像がとてもシャープだとは言いません、なんたって「MC ROKKOR」ですからね...フォーカス面とアウトフォーカスのバランスが素晴らしいレンズであることが前提での話です^^。百聞は一見にしかずです、見ていきましょうか...[メタセコイア](f/1.2, 1/400, ISO100)まずは公園で新しい葉が青々としている様がとてもきれいだったメタセコイアですが、いい色出しますよねえ。奥の葉までそんなに距離はないのですが開放ゆえに幹に向けての葉のボケ方も朧げになっていく様子がまた素敵です。[キスゲ](f/1.2, 1/5000, ISO100)最盛期を迎えていた(ニッコウ)キスゲです。こうした濃い「緑」を撮らせると右に出る者はいないくらい素敵な描写をしてくれますね。最奥では若干の二線ボケが見られますが、そんな粗をねじ伏せてしまう柔らかな描写です...ピント面に入った右下の葉の感触にはゾクッとくるものがあります^^。ピントを置いたシベと同距離にあったせいで小さな緑のクモもキリッと写ってしまいました(笑)。[Cobby](f/1.2, 1/1600, ISO100)開放での遠い背景もそれほど暴れる様子もなく、こうして見るとまさにCobbyにピンスポットがあたったかのようなフォーカス面です。手前両端にあった小さな草が煙のように溶けてます。ポートレート撮影でも使ってみたくなるレンズではないでしょうか...。[ドウダンツツジ](f/1.2, 1/500, ISO100)この「味」です...なんて言ったらピッタリくるんでしょうかねえ。奥に向けて次第に溶けていく緑、その溶け方も「HEXANON 57mm F1.4」のような極端な「ドリーミー」さでは無いですよね。繊細に空気感を伴ったボケ方と言えば良いのか、柔らかさの中にキリッとしたフォーカス面がもたらす臨場感と見るからに自然な色味の合せ技なんでしょうねえ。ここからは一目盛り絞った画像も入ります、見どころは「ボケに見る臨場感」というところでしょうか...[カミキリモドキ?](f/2, 1/250, ISO100)このとき写真の虫が大きなレッドロビンの垣根にわんさか飛んでました、調べてみると「カミキリモドキ」にとても似ているんですが...いかがなものですかねえ^^;)。近接ですからシャープなこの虫を離れるともう色になる背景がそのボケる過程を確認できるほど(笑)。[ジャガイモの花](f/2, 1/500, ISO100)1段以上絞ってもこれですからねえ、臨場感豊かな花と葉の描写が特に目を引きます。背景の葉のボケ方なんかエッジからとろけるようなボケ方でなんとも言えません、ですがそのボケの中に見られる距離感・臨場感がまた素晴らしいのですよねえ...ROKKOの真骨頂かな(笑)。[シラン](f/2, 1/4000, ISO100)この時はCobbyが舌を出してハアハア言いながら横で待っていたくらい暑いさなかの撮影でした...その空気感が伝わってきそうなくらいな忠実な描写ですね。でもその明るさの中にあるROKKORらしい柔らかさと臨場感、そしてこの「コク深め」...たまりません(笑)。[フレンチ・ラベンダー](f/2, 1/2500, ISO100)もう初夏と言ってもいいくらいの日差しを浴びて元気に空に向けて咲いているフレンチ・ラベンダーですが、少しライトな緑と鮮やかな紫が「爽やかな暑さ」を体現しているかのようです^^。さて、ここから少しバラの描写にてのバリエーションが続きます...背景にも注目です。[バラ:Variation 1](f/1.2, 1/6400, ISO100)これ開放での1枚をNon-editでjpegに落としてます。インフォーカスの花の中心がとてもシャープに出ているのですが、アウトオブフォーカスになった途端にふんわり滲んだような素敵な描写になっています。手を入れる隙がないくらい美しい描写でニンマリです(笑)。[バラ:Variation 2](f/1.2, 1/8000, ISO100)ひとつ奥のバラにピントを置きました、その花も全体的にシャープになり前ボケになった花も良い感じに...その時ご覧のように大きくボケが変わりますよね、開放でその空間がこれだけボケの中にしっかり出てきたので、そのままテスト続行です(笑)。[バラ:Variation 3](f/1.2, 1/2500, ISO100)最前列の花から少し離れて距離を取り、開放からその描写を見てみました。これはもしや...[バラ:Variation 4](f/2, 1/1600, ISO100)出ましたねえ、ボケの中にしっかりとした臨場感が^^。寄って素敵なボケを味わうも良し、こうして少し距離を置くことによってボケの中の空間を味わうのもまた良しですね。Nikkor的な三次元的な空間の描写追求とは少し違いますが、優しいボケの中に素敵な花たちが乱舞していればなおさらの画をプレゼントしてくれそうですよ。[Cobby #1](f/2, 1/1600, ISO100)少し黄色くなってしまっていましたが、たくさんのシロツメグサが広がる広場での1枚です。Cobbyの描写に関しては開放でも問題ないのですが、あの被写界深度の浅さですからこの構図からすれば画的にはこのf/2くらいからがボケのつながりがなだらかになってくる感じですね...f/2.8くらいがちょうど良かったかな^^;)。[Cobby #2](f/1.2, 1/640, ISO100)まさにこうしてCobbyに寄ってみればフォーカス面のシャープさといい嫌味のない背景のボケ方といいポートレート撮影でも全然OKじゃないですかねえ。いかがでしたでしょうか...ほんとこのレンズは撮っていて楽しい一本です。ファインダーが明るくなって撮りやすく、ACのお陰か臨場感のある描写と色が期待を裏切りません...カメラのD700同様に永く使い込んで自分のものにしたいレンズですよねえ。「MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」がますます楽しくなります、という話題でした...^^。2021年5月 山崎公園ほかにて#α7RII#MC_ROKKOR-PG_58mm_F1.2

2021.05.18

閲覧総数 731

-

12

「XF 35mm F2 R WR」でもうひとつの[Astia]を試してみる...

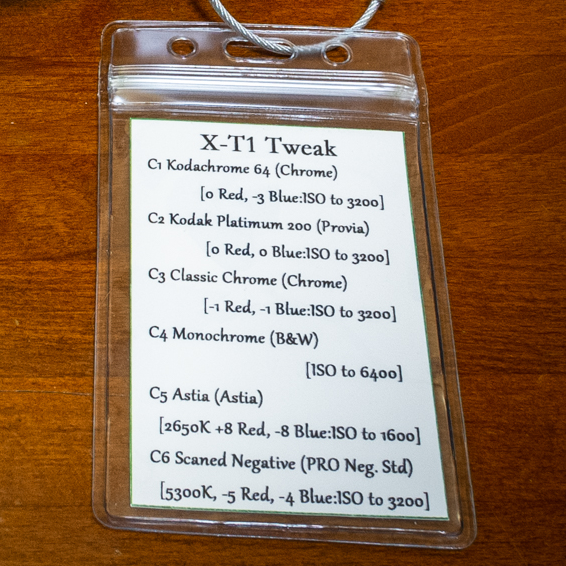

★ X-T1 + XF 35mm F2 R WR の巻 ★現在私の「X-T1」の7つ使用できるカスタム設定のうち[C1~C6]には下の写真のようにカスタマイズされた<Film Simulation>が6つセットされています。(Recipes from FUJI X WEEKLY by Ritchie Roesch)当初WBの微調整だけで済むかと思ったのですが、ISOオートの上限感度の設定までも記録されない事がわかり急遽上のように書き加えておきました(WB:K値はセット[記録]できます)。そして今回使ったのは[C5]に見えますカスタマイズされた<Astia>で撮影してみました。前に何度かでてきましたカスタマイズされた<Classic Chrome>が思いの外色味を拾ってくれる設定になっているのと同様の傾向が見られるもので、改めて長年フィルムを使ってこられた方の<Film Simulation>への思い入れの強さを感じてしまいました^^。そしてFUJIFILMの<フィルムシミュレーションの世界>を今一度読み返すよい機会ともなりました...そうなんですFUJI自体も<Asita/Soft>の ”Soft” はある意味間違っているとはっきり書いてますよね、柔らかいのは肌色など一部の色に限ってでありその意味では「Soft」なのだが適正なメリハリがつくような微妙な硬さをも持ち合わせているのが<Astia>なんだと言っていますね。※さりげないコントラスト、やわらかい肌色表現、”PROVIA”とは違ったもう一つのスタンダードFilm Simulationと言える。(FUJIFILM フィルムシミュレーションの世界「Astia」より)だからこそゆるい描写になりがちなオールドレンズに適度な締りを与えて主題を押し出すというありがたいエッセンスを加えてくれるんですよね^^。ということで今回使用したのが[Provia]とTonalityでは微妙な違いはあるがSaturation(彩度)では同軸上に並ぶ[Astia]をベースにしたその名もまんま<Astia>です...[元日の空]雲ひとつない気持ちよく晴れ上がった元日午後の空です、確かに[Provia]と言われれば「ハイそうですか」と言えそうな一枚ですね。特に水道橋の水が通る管の「水色」がいい塩梅に出ています。そしてしばらく前から例年通り...公園のイロハモミジがきれいに散り地面を赤く染め始めるとほぼ同時に1~2本の紅梅の木に花がちらほらと見られるようになりました。サザンカとクロガネモチくらいしか「色」を楽しめる草木がなかった公園に早くも春を知らせる梅が咲き出しましたね...こうなると土手の河津桜も注意しておかないととなります...ちょっと気が早いかな^^。[紅梅 #1]まあしかし上下の2枚ともあまり条件が良くないのですが、この「XF 35mm F2 R WR」は開放からうるささのない背景でしっかりと描写してきますよねえ...^^。[紅梅 #2]このシミュレーション...こうして日陰で上を仰ぐように撮ると青みがずいぶんと強く出てきます、このへんがいままでのものと共通しているかなと思います。そうした色味はファインダーでもわかりますので、なるべく低い位置に咲いてる花を探すのですが...これが朝来ても午後来てもなかなかきれいな個体が見られないのですよねえ^^;)。Cobbyが横で大人しくオスワリして待ってくれるのを幸いに、2本の木の周りをぐるぐる回って苦労の末の一枚がこちらです...[紅梅 #3]なんとか日陰のイメージながらもバランスの良い色味に出てくれました。このシミュレーションもやはり明るい太陽光の下が似合いそうです...。[ナンテンの葉][サボテン]上の2枚とも日陰でのものですがどうでしょう...赤くなりだしたナンテンの葉はその縁(ふち)がとても綺麗な濃い赤なんですが、強めの青みで「紫」っぽくなってます。そして不思議な切り口(断面)が面白くて撮ったサボテンも本体の「緑」は認められるもののピントの置かれた断面を中心にやはり「青」がだいぶ主張してきますよね。でもこうした色味の中にこの[Astia]の色傾向がはっきり出てくるんでしょうね、そんな気がします。[コニファー:エレガンテシマ]なるべく空に露出を合わせるようにしてみると...こうしてとても深い色味に出てくれます、とてもいい塩梅ですよね...このシミュレーションの美味しいところが垣間見られる感じです。「FUJI X WEEKLY」のRitchie Roeschさんの説明で面白かったのが、この[Astia]というレシピはFUJIのリバーサルフィルム「フジクローム」を冠するシリーズとしてのAstiaフィルムを再現したものではないということです。Ritchieさんからするとイメージの元は「プロビア100F」だそうで、彼の感じ方からするとFUJIが作った(シミュレーション)[Provia]はAsitiaに近くて[Astia]はProviaに近いそう(どちらもマッチしてない)ということらしいです。それじゃこのレシピは「プロビア100F」なのかというと素の[Provia]や[Astia]よりは近いが、作る過程で日常使いに良いレシピができたのでベースとなるシミュレーションの名を使って[Astia]としたそうです。ですからあくまで[Astia]ベースの<オリジナル>と見たほうが正解のようですね。[moon in the daytime]ですから景色などにはメリハリが効いてかつ一味違う(特にパステル系に独特の情緒がある)色味が楽しめるレシピなんだと思います。そこでパステル系の色味はどこにもなかったので、燦々と陽が注ぐ土手でCobbyを撮ってみました...[Cobby #1][Cobby #2]いかがですか...せっかくのAFレンズなので液晶を倒して地面ギリギリにカメラを置いて撮ってみましたがこれがとてもいいんです(笑)。開放から撮り始めたのですが、いきなりシャッタースピードが電子シャッターの限界値1/32000なんて出てきたので、ダメ元で一応シャッター切ってから1段絞って撮り直したんです。ですが帰ってから見返してみると開放でもハイライトが飛んでるわけでもなし破綻している様子はなく、ぜんぜんOKでした...逆にCobbyの毛並みの描写や臨場感(空気感)がなんともいえません^^。天気の良い日のCobbyの一枚はこのレシピは使えそうですね(笑)。街スナップなどでちょっとカラフルな状況を見つけた時などこの[Astia]は面白そうな...そんなレシピでした...^^。(Recipe [Astia] from FUJI X WEEKLY by Ritchie Roesch)2023年1月 江川周辺にて#X-T1#XF 35mm F2 R WR

2023.01.02

閲覧総数 365

-

13

[Audials Tips]AI機能を利用するために必要なPCの推奨スペック

★ あら、Audials One 2025 UltraのAI機能を利用できない?!の巻 ★ちょっと残念な結果ではあるんですが、今回入手した[ultra]のAI機能を使用するためにはPC(のGPU)にある程度の性能を要求するようです。実際に[Music]機能でAIを試してみました...◯ 曲データ[mp3:320kbps]のものを[flac]の高音質のものへ変換するというテストです上の図に見えるSiljeの[1. Be Still My Heart]を試しに変換してみます。曲のタグ編集画面を出し、音質タブをクリックして音声編集画面にします...すると一番下にメイン画面の「音質改善」と同じアイコンの項目「改善する」がありますのでこれをクリックします。すると上の図のようにメイン画面のそれを選択したときと同じ画面になります...↓上図のように今回は2つの機能「品質向上」と「変換」を選択します。そして画面右下の「設定」をクリックすると...どのような品質に改善するのかを細かく設定できるようになっていますので、出力サンプルレートを今回はデフォルトになっていた[44.1kHz:CD音質]にしてみます...すると、というかこの画面になってから「Callisto」というものをインストールする指示が出ますので指示に従いインストールされるのを待っていると...上のように結果が出ます。残念ながら私のPCに使われているGPU「NVIDIA Quadro K620」では仕様が足りていないようで... [ ⚠️互換性がありません ]という状況で変換することは出来ませんでした (T_T)。そこで以下大事なことをWebから引っ張ってきましたのでみなさんもご確認ください。重要:Audials One UltraのAIによる動画改善機能に関する推奨スペック (GPU)以前であればAudialsのWebのTopに[推奨環境]として明記されていた項目であるが、現在ではトラブルシューティングの項を参照しないと見ることができなくなっているのはちょっと心外である。AI機能を期待して「Ultra」を手に入れたユーザーにとっては非常に重要な事柄であるのでこちらに記しておきます...改善内容推奨GPU非常に高解像度/長時間の動画を、パワフルな AI 改善モデル(Sirius など)で処理する場合(高性能 GPU)Nvidia RTX 3060, Nvidia RTX 3070, NvidiaRTX 3080, Nvidia RTX 3060-Ti, Nvidia GTX 1080, Nvidia RTX 4070, Nvidia GTX1080-Ti, Nvidia RTX 4090, Nvidia RTX 2070S (Super), Nvidia RTX 4070 - Ti高解像度/長時間の動画を高速な AI 改善モデル(Vega、Polaris、Antaresなど)で処理する場合(中間性能 GPU)Nvidia GTX 1060-6GB, Nvidia GTX 1070,Nvidia RTX 2060, Nvidia GTX 1660S (Super), AMD RX 580, Nvidia GTX 1060-3GB,Nvidia GTX 1660-Ti, Nvidia RTX 2060S (Super), AMD RX 570 , Nvidia RTX 3060(laptop)低解像度/短時間の動画を高速な AI 改善モデル(Vega、Polaris、Antaresなど)で処理する場合(低性能 GPU)Nvidia GTX 1050-Ti, Nvidia GTX 1650, NvidiaGTX 970, AMD RX 570, Intel HD 520 (Mobile Skylake), Intel HD 620 (Mobile KabyLake), Intel UHD Graphics 620 (Mobile Kaby Lake R), Intel Iris Xe, Nvidia GTX960, Intel HD 4600 (Desktop 1.25 GHz)まあ私の場合は特にAI機能を期待して[ultra]を購入したわけではなく安かったというだけですが、せっかくの機能が使えないというのはなんとも消化不良のようでもったいないですよね...。ちなみに私のPCの仕様は...パーツメーカー(型番)MotherboardASUS H170-PROCPUCore i5-6600 3.3GHzMemory[Panram]W4U2133PS-8G(8GB ×4)Graphic BoardNVIDIA Quadro K620SSDSandisk SDSSDH3 500GBSAMSUNG SSD 850 EVO 250GB[for cash]HDDWD30EZRZ (3TB:Photo用)WD20EFZX(2TB:Music & Data用)DVD-ROM日立LG GH24NSD5Power Supply UnitCorsair CX550M (550W)かといって私のPCの仕様でいえばグラボ(GPU)を差し替えることを考えると...マザボ(ASUS H170-PRO)の仕様が[PCI-E 3.0 x16]だし電源も550Wなので上のリストでは「Nvidia RTX 3060」あたりがこの規格でもなんとか動いてくれるしNew PCの先行投資としても有効かなというところですね...ゲームなどしないので最新のものは必要ないので^^;)。※追記:GPUを切り替えてみた後日いま一度上記の改善の画面から設定を少し触ってみました...表で前述したように低性能GPUの中に「Intel HD 620」などCPUに付属するグラフィック機能を使える記述があったので、第6世代の<i5>であるが上図のようにプルダウンメニューから[auto]を選ぶとCPUが選べたので様子を見ると...ご覧のように「GPUが非常に遅いため、このモデルでは非常に長い時間がかかります」という警告は出るが、右下に[Callisto]改善中の表記とともにグラフが表示されるようになった。これはいけるかと...ミュージックファイルの上書きはしない設定でとりあえず「キュー」ボタンをクリックしてみました。こうして改善するファイルがキューに収まってます。とりあえずテストですのでこの1曲だけで「開始」ボタンをクリックです。開始直後からご覧のようにCPUの稼働がずっと100%のままになります...負荷がとても大きいのでCPU・マザーボードともに71℃~76℃で推移するほど、普段は行っても40℃前後です。推移の状況を見ているとこの6分ちょいの曲の改善には25分程かかりそうです...参りますね。すると作業が50%を過ぎた頃...こうなりました、2度やってみましたが変わりません...どうやらCPUが非力すぎたようです、やはりもう少し高性能なGPUが必要なようです^^;)。いまのところの話で言えば片道約10kmの通勤用に今の自転車を電動アシストのものに変えたくて一生懸命貯金をしていたのでこのグラボの出費は正直痛いです^^;)。まあそのうち余裕ができたら考えましょうかね...という残念な結果でした。2025年1月 自宅にて#Audials One 2025 Ultra#AI機能利用に必要なPCの仕様

2025.01.16

閲覧総数 1169

-

14

鷲の目「Jena Tessar 2.8/50」がやってきた!...

さて久しぶりに新レンズの登場です、東独版 Carl Zeiss Jena の<Eagle Eye>と呼ばれるレンズ「Tessar 50mm F2.8」です。安定したシャープネスとコントラストで永く定評のあるレンズですね。ライカ的なminoltaのROKKORに魅了されている人間がなぜこのレンズを手に入れたか...比較的安価で性能が良いと言われていることも第一にありますが...しばらく前の「COSINA Zeissは似非Zeissか?」の記事であれこれ書きましたが、「その昔、Carl Zeissは解像力よりもむしろ階調再現性とコントラストを重んじてレンズを設計していた」という真髄を味わってみたかったんです、これが一番かな^^。< Carl Zeiss JENA DDR Tessar 2.8/50(後期型) >光学系構成 : 3群4枚(テッサー型)焦点距離 : 50mm最短撮影距離 : 0.35m絞り羽根枚数 : 5枚F値 : f/2.8~f/22フィルター径 : 49mmマウント : M42マウント重量 : 171g西独製の鷲の目テッサー45mm F2.8のパンケーキも有名ですが、こちらはより長く製造・販売されており時系列的にデザインの違う4つのモデルが出回っているそうです。その中でも私のものは最後期型と言えるものですね、見た目の状態はとても良かったです...そして軽さもそうですが、とてもコンパクトで写真のようにマウントアダプターを付けてもとてもスマートです...サイズ的に近いのは「Super-Takmar 55mm F1.8」ですかね。手元に来てからここ二日ほど散歩撮で使用しましたが、まあさすがにROKKORと対極のような画が出てきますね...「高いコントラストとリッチなトーン」というところをとても良く納得させてくれるレンズでした^^。ただそれだけではない長所・短所も見えてきます、でもその短所が上手くカバーされているのがまさに驚くポイントなんですよねえ。それではさっそく各画像のポイントを抑えながら見ていただきましょうか...[柿の木](f/2.8, 1/2500, ISO100)いつものオールドレンズテストフィールドです(笑)。まず驚くのは開放がf/2.8とそれなりなんですが、「APO-LANTHAR 50mm F2」同様に見渡す限りしっかり解像しているように見えること、これほんと驚きですよね。ただし『等倍』にしてみると周辺がかなり流れています、この「流れる」という現象を私は始めてみました...まさに流れています、それが「荒れる」とぜんぜん違うということですよねえ...昔は等倍で見ることなんてできなかったですからこうして写真が出来上がれば「開放でなんとキリッとした写りなんだ!」と思うのが想像できます(笑)。更に驚きなのは先述したようにそうした短所を画像全体で見た時にあまり目立たないことです、インフォーカスだけでなくこうして全体的に豊かなコントラストとトーンが否応なしに目に入ってきますから、そうした粗が目立たない...言われなければわからないですね。[キラリ☆ふじみ](f/4, 1/1250, ISO100)そしてROKKOR組と同じ絞りとフォーカス・ポイント(池の中央よりかなり前)での1枚です。まさに「APO-LANTHAR 50mm F2」同様どこにフォーカスポイントを置こうが不安のない画が出てきそうです...この辺をもって「Eagle Eye」と言われる由縁なんですかねえ(笑)。ちなみにこちらの画でも手前の草地やその奥の木などの描写を細かく見ると「流れ」ています、でも分かりにくいですよね...まさに「Eagle eye Magic」でしょうか^^。[氷川神社](f/5.6, 1/100, ISO100)レンズ最も安定した最強の絞りでしょうか、ピントは奥の賽銭箱です。いかがですか...高いコントラストと豊かなトーンが納得ですよね、緑豊かな木々の枝葉の表情など他のオールドではあまり見られないような精細でリッチなトーンです。私はplanarやDistagonを使っている時によく「絞っても気持ち良い立体感が出る」と言ってましたが、まさにこの一枚に見る灯籠や木々などのさりげない立体感には共通したものを感じます。[氷川神社-おまけ](f/2.8, 1/320, ISO100)これは1枚上の写真とは別の日なのですが、後ろからやってきた子どもたちが「参道の真ん中は神様の通り道だから歩いちゃだめだよ」と聞こえてきたので「エッ」と思い様子をうかがっていました。すると先程の注意を呼びかけたリーダーらしき子供が賽銭を投げてから参拝の作法をしっかり教えていたんです...頼もしいではないですか^^。「二礼二拍手一礼」の最後の一礼はとても深々としたもので、地元に愛されるこの氷川神社の御加護がきっとこの子たちにもいただけるんだろうなあと...心温まる1シーンでした。その後元気に石段降りて氷川の森へザリガニ釣りに行ったのはいうまでもありません、森の中から子供らしい威勢のよい声が響いて、なんとも微笑ましかったですねえ(笑)。さて本題へ戻ります^^;)...[Cobby](f/2.8, 1/500, ISO100)ここから少しプラス補正の写真が続きます。これがこのレンズの見っけもんの一面なんです^^。木陰のCobbyなんですが、背景がかなり明るいのでファインダー見ながら露出補正をかなりプラス方向へ変えていったんですが、ファインダー内のヒストグラムを見ても破綻しているように見えないのでシャッターを切ったものなんですよね。LRで 現像してみれば...どうでしょう、なんと素敵な出来上がりでびっくりです。Cobbyは柔らかめに適度な明るさに出るし、背景は1枚ベールを纏ったような...まさにシルキーな明るさと言ったら言い過ぎでしょうか...なんとも素敵な開放にての描写です。[ハナミズキ](f/2.8, 1/400, ISO100)そしてこの一枚も見ての通りのプラス補正でのもの、背景に上の1枚と同様の感触を見て取れますよね。このレンズ、こうして明るい背景の時に悩むことなく安心してフォーカスした被写体の明るさを確保できるプラス補正ができるのが最高ですよね...この仕上がりですから^^。まさにこの辺からこのレンズの背景・ボケが尋常ではないなと思いはじめました(笑)。[カツラの木](f/2.8, 1/160, ISO100)そしてこのカツラの木でも日陰の丸い葉を十分に明るく撮ってみてもこれです。なんという背景でしょうか...一見飛んじゃっているかのようなとても明るい背景でボケながらほのかにそれと分かる形状を残してくれるかの素敵な描写...ちょっと経験ないですねえ(少ない経験ですが:笑)。こんな視点で上の3枚を見ると「昔のカメラでは重宝しただろうなあ」と思わずにはいられませんね^^。[クリスマスローズ-ハイブリッド・グリーン](f/2.8, 1/320, ISO100)そして一変して日陰の描写です。背景のボケ方も良いです...良いですがROKKORほどでではありません(笑)...それよりインフォーカスの花それぞれの階調豊かな立体感が目を引きます。しかしこのあと背景のボケ方の素晴らしさを思い知ることになります...[氷川の森のシャガ](f/4, 1/160, ISO100)今年も来ました、シャガの季節が...今年は引っこ抜いていく不届き者がでないことを心から祈っています^^;)。どうですか、この描写...とても気持ち良いですね、このレンズ色と光を捉えるのがとても「絶妙」だと思います。シャガも美しいのですが、それにもまして木漏れ日を受けて輝く葉の描写のなんと生き生きとしたことか...素晴らしいですよね。[シャガ #1](f/8, 1/50, ISO100)ほぼ最短の近接での1枚です...50mmで35cmというのは寄れますよねえ、素晴らしいです。そしてこの描写です、リッチなトーンが目を引きます。[シャガ #2](f/4, 1/500, ISO200)この素敵な色味と臨場感豊かな美しさはどうでしょうか...もう惚れ惚れしますね、[シャガ #3](f/8, 1/50, ISO100)そしてどの絞りの画を見ても背景がとても「柔らかく優しい」のです。このへんはあのPlanarとはちょっと違いがありそうです。f/2.8始まりということであまり「暴れる」ことがないのかもしれませんが、ナノクリマクロでさえ開放ではグルっときたり荒れたりしますからね(笑)。とにかくこの背景の「優しい柔らかさ」と35cmという最短撮影距離は私の撮影スタイル&ジャンルではとても貴重ですし、標準大好き人間としては持ち出しレンズ候補の筆頭になりそうな気配さえ感じます(笑)。[シャガ #4]ホワイトバランスはα7RII(太陽光)のまま色温度・色かぶり微調整あり(f/4, 1/500, ISO200)α7RIIでは若干α7II寄りのクールな色味になりがちなんですが、このレンズの場合は少し赤(黃?)味が強いようで、左のように青みがかったシャガが丁度よい塩梅に美しい「白」として写ります。でもここにアップした他の画像同様の右のように微調整すると不思議なくらい臨場感がグッと増しますし緑も同様ですよね、素の描写はこうしたことから赤系の色味が強く、かつノスタルジックな雰囲気が出てきそうですね。[シャガ #5](f/8, 1/80, ISO100)最後の一枚はせっかく付いているフォクトレンダーのマウントアダプター「VM-E Close Focus Adapter」のヘリコイドを繰り出して更に寄ってみました、これでもまだ最短ではありません。マクロ並みに相当寄れるようになります、でもこの辺が潮時(良いバランス)という位置で止めました...これがなくても最短35cmですからまったく頼もしいレンズです(笑)。いかがでしたでしょうか...素敵なレンズですねえ、これがカール・ツァイスのパウル・ルドルフ博士によって考案された1902年から100年以上も経っているたった3群4枚の古い設計のレンズだとは思えない写りです。光をとても上手に捉えることにはホント驚きました、あらゆるシーンで撮り手の無理難題を個性豊かな描写でクリアしてきたんだろうなあと容易に想像がつきますね^^。今回は幸運にもまたもや写欲をぐっと上げてくれるレンズが手に入ったという話題でした...^^。2021年4月 氷川の森ほかにて#α7RII#Carl Zeiss JENA Tessar 2.8/50

2021.04.10

閲覧総数 1391

-

15

去るもの、そして「来るもの」...Tamron「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2」

今回の話題は期待の<Newcomer>...人ではないですがTamronのレンズ「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2」のお話になります。このレンズしばらく前から気になっていたんですが、今回α7RIIが手元から離れてα7IIIがメインとなったので思い切って手に入れてみました。もちろん中古です...元々このレンズとても安くて手に入れ易い方なんですが、価格ドットコムでの中古価格でも最安になっていたタイミングでMap Cameraでの美品を入手しました。《35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Model F053 仕様》 光学系構成 : 8群9枚 焦点距離 : 35mm 最短撮影距離 : 0.15m 絞り羽根枚数 : 7枚(円形絞り) F値 : f/2.8~f/22 フィルター径 : 67mm マウント : Sony Eマウント 重量 : 210gこのレンズ「M1:2」という表示から分かるようにハーフマクロです、というかこれまさにマクロレンズと言ってしまって良いかもです(笑)。ハーフマクロと言えば私のものでは「Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S」や「Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8S」などもやはりハーフマクロです。ですから「とことん寄れる35mm」という感じです(笑)。SONY純正の「FE 35mm F1.8」も寄れるレンズで気に入ってはいるんですが、あちらは<22cm・0.24倍>なのに対してこちらは<15cm・0.5倍>ですから比較にならないくらい寄れて大きく写ります。ですから形状も全然違いますね...前玉がこんなに小さいです、「Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S」からすり鉢状の前部を取ったような感じですね。使い勝手は軽くてそれなりに小さいので問題になる箇所はないですが、TamronのEマウントシリーズ共通のフィルター径ということで67mmになっているので撮影時の構えも楽な形状です。ただ1点「仕方ないか」と思わせるのがAFの迷いが大きいこと、これは感覚的にはSP AF90mm F2.8 Di MACRO 1:1「272ENII」と同等レベルです^^;)。モーターが最新のものを使ってますから「音」は比較的静かなんですが、迷い方はほぼ一緒です。まあ15cmから無限遠までの恐ろしく広いワーキングディスタンスですからねえ。タムキューなどはリミッターがありますからまだいいのですが、こちらはマクロ域で撮った後に5mちょい先にAFを合わせておくなどちょっとした工夫が必要かもです...さもないとAF望遠マクロ同様にAFが長々と行ったり来たりする羽目に陥ります。こうした古いAFマクロを使ったことがない人が「最新レンズ」としてこれを使ったりすると「何だこれは?!」ということで手放して私のような中古ユーザーの手元に来てしまう結果となりますね(笑)。なので私のα7IIIでは純正レンズやオールドレンズを併用する時に便利な「フォーカスモード」をカスタムキー<C2>に割り当ててありますので、ファインダー覗きながら瞬時に「MF」へ切り替えて使えるようにしてます。ただこの「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2」のフォーカスリングの使用感は『そこそこ』かな、MFレンズのヘリコイドの良質な感覚には程遠い感じですね。それとSONY独自の「フォーカスフォールド」ボタンくらいは欲しかったかな、いろんなケースであれば便利なボタンですからねえ^^;)。以上がまずは使ってみてのファーストインプレッションですかね、まあこの安い価格ですから欲を出せばそれだけ高額になるだけなので「限界を知って美味しいところを堪能する」、これが安いレンズを楽しむツボですからね^^。そんな使い心地のこの「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2」ですが、肝心な出てくる画の方を見ていただくことにしましょうか。使い始めはオーソドックスにα7IIIの設定をWBは「太陽光」で臨んでます。[キーボード](f/2.8, 2秒, ISO100)まずは寄れるレンズの小手調べ...最短での一枚です。まさにマクロですよね、少し前に綿棒でキーの隙間をきれいにしたばかりなのに小さな塵がたくさん写ってますね^^;)。さすがにタムキューや「Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S」ほどの焦点距離がありませんから奥のボケはそれなりですがTamronらしいボケと言えそうです。[ツル](f/2.8, 1/160, ISO100)ここからしばらく早朝の画が続きます...久しぶりに新レンズということで頑張って早起きしてCobbyの散歩をかってでました(笑)。しっかり左巻きに絡んでいるアサガオのツルですが、低い朝の光を感じさせる一枚です。朝5時過ぎで日の出からすでに30分以上経過しているのですが、まだまだ開放でもこのシャッタースピードがせいぜいです。なかなか安心のボケではないでしょうか、このへんはさすがに最新のモデルらしいところですね。フォーカス面も比較的シャープでそのボケとのバランスがTamronらしいですね。[サルスベリ](f/2.8, 1/400, ISO100)こちらも朝の色を感じさせるものですが、奥のボケに見られるまだ陽の当たらないベンチなどはちょっと危うい汚さを感じさせます^^;)。[サルスベリ:近接](f/4, 1/100, ISO100)こちらはその一房に寄ってみました。やはり35mmです...適度に背景が入ります、しっかり花びらが入るよう気持ち1段絞りましたがボケの様子も落ち着いた感じで好感が持てます。[サルスベリ:最短](f/2.8, 1/200, ISO100)最短の時はおもむろにMFに切り替えてピントリングを最短の位置まで持っていってから花に寄ったほうが早いですね、白に早朝の光が乗りなんともいえない明るさがいい味を出してます。花びらの質感もしっかり感じられてTamron系柔のらいボケの中に気持ちよく浮き上がります。[木槿(ムクゲ)の花](f/2.8, 1/125, ISO100)開放でカラフルな玉ボケに囲まれたムクゲですが、前夜の雨のしずくが残りいい雰囲気でしたよ。絞りについてTamronによるレンズの仕様では開放から2段絞っても円形を保ちますとなっていますが、何度か試しましたが、<f/5.6>では点光源など残念ながらしっかり7角形になってました^^;)。[ヒメジョオン](f/2.8, 1/320, ISO100)朝の気持ち良い光の中で見たヒメジョオンです、その雰囲気そのままに描写してくれてます。解像感も高く小さなトゲトゲも捉えてくれます、近い背景などでも強い二線ボケも見られず安心してシャッター切れますね。ここまでが早朝の画像でしたが、次から夕方の散歩撮に移ります、これがハッとするような描写を見せてくれたものもありなかなかなんですよねえ^^。[公園の小径](f/4, 1/13, ISO400)Cobbyの好きな通り道です。すでにフットランプに火が灯り始めてましたが、明かり周りの雰囲気も良し、かつインフォーカスの葉の様子もシャープで気持ち良いくらいです。[ノウゼンカズラ](f/2.8, 1/80, ISO100)その葉の様子の素晴らしさの最たる一枚がこちらですね。ピントはノウゼンカズラに置いてます、ランプの色をしっかり捉えたくて「-3EV」と限界まで露出補正を下げたんですがそのおかげかノウゼンカズラ全体の描写が深い緑とシャープで立体感のある素敵な描写になってますね...これでF2.8とはいえ開放ですから良いんじゃないでしょうか(笑)。[キラリ☆ふじみ](f/8, 1/20, ISO100)日没直前の淡い夕日色がガラスに写った時間帯の一枚で絞りました、解像感たっぷりの描写です。現像していてこのへんで「違和感」が...このレンズ、Tamronは「カメラの各種レンズ補正はONにして使って下さい」となっているんですが、Lightroomで現像するにあたりα7IIIではα7RIIなどと違い取り込むと同時にレンズのプロファイルを当てた状態になります...これが自分的には良い時と悪い時がありそうです。APO-LANTHAR 50mm F2などでも感じたことで以来レンズプロファイルを使わない傾向が多くなっているんですが...レンズプロファイルがかけてくる開放撮影時の周辺減光を減らす処理では、やはり現像していく過程で不自然に周辺が明るくなることなどとても似ています。プロファイルを外した方が撮影時の雰囲気をそのままに残したケースも結構有りましたので、現像時はちょっと注意が必要かなと思いましたねえ。[常夜灯](f/2.8, 1/125, ISO100)こうした暖かい光を感じられる時間帯になると「太陽光」では現像時調整の必要が出てきます...とはいえLightroomのWBを「曇天」あたりに変えれば一発OKということも多かったですが。鷹の目ロッコールなどで日中に撮ったアングルですが、焦点距離35mmのTamronらしいボケで危なげのない描写です。さてこうして「とことん寄れる35mm」を手に入れると、小旅行などで持ち出すレンズで迷いが生じてきますね(笑)。純正かTamronか...<F1.8>か<F2.8>か、<22cm・0.24倍>か<15cm・0.5倍>か...楽しい悩みが待っていそうです。※ただし型番が示す<OSD>とあるようにこれは昔からあるDCモーターの焼き直しであり<USD>のような超音波モーターなどと違い本文にあるようにAF速度は雲泥の差があります。手に入れた個体はまだレンズのアップデートが済んでおらず「Ver.01」だったのですぐ「Ver.02」にアップデートしましたから「合焦していないにも関わらず合焦マークが点灯してAFがストップする」という症状はなくなったようですがAFの状況は相変わらずです。「瞳AF」は効きますが「動態追従性」はそれほど期待ができないでしょうから孫などと一緒の時はやはり「FE 35mm F1.8」の方がなんといっても安心して使えそうですね。とはいえ「とことん寄れる35mm」は散歩スナップなどには強い味方なので新たな楽しみが増えたことは事実ですね^^。そんな新たに手に入れたレンズ「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2」の話題でした...^^。2021年8月 文化の杜公園ほかにて#α7III#35mm_F/2.8_Di_III_OSD_M1:2

2021.08.02

閲覧総数 372

-

16

1,200万画素の邂逅「Sony α7S」&「Nikon D700」...

たぶん何十年か先カメラ史を振り返る時に必ず取り上げられるであろうエポックメイキングな1台を今回やっと手に入れました...Sonyの「α7S」というカメラです。つい3ヶ月ほど前に私の後輩の結婚祝いでMy「α7RII」をプレゼントしてここしばらくオールドレンズの母艦が「α7III」になっています。ですがやはり「オールドのための専用機(母艦)」が欲しいという思いが頭を離れませんでした。その母艦の1台としては「α7RII」か「α7II」がその選択肢としてあったんですが、例の一服の清涼剤としての「D700」の画像が格別の存在としてあって、どうせならデジカメ誕生から日進月歩の進化の過程で出てきた1,200万画素(D700:2008年発売)と当時レフ機でさえ2,000万~3,600万画素があたりまえの時代に「なぜ今あえて1,200万画素なのか」というα7シリーズ第1世代の「α7S(2014年発売)」とぜひ比べてみたくてこのモデルに決めたというわけなんですねえ。[新・旧 1,200面画素機]このα7Sはなにかと「対高感度耐性」の面で取り沙汰されていますが、私としてはそれよりもD700に魅力を感じている「1画素の余裕」としての色や空気感の描写性に重点を置いています。α7Sの1画素のピクセルサイズは「約8.4μm」でNikonのオールドレンズとの相性が良いと言われている(D4同等のセンサー)1,600万画素の「Df(ピクセルサイズは約7.2μm)」より当然のごとく大きいですからねえ...ということでD700もピクセルサイズで言えばα7Sと同等なんです^^。そんなところが昔から気になっていたんですが、このカメラ「Df」同様になかなか値段が下がらないのも事実なんですよねえ...もちろん中古市場での話ですが。先程の話ではありませんがα7II・α7RIIそしてα7Sと今現在比べてみても中古でのα7IIの人気が高いせいもあり、当然のごとくα7IIが一番安いとはいえ徐々に下がってきたα7RIIとこのα7Sはほぼ互角でα7IIとの価格差もそれほどありません^^;)。それならばα7RIIを買ったつもりで今まで手に入れられなかったこの「α7S」をこの際ゲットしてしまおうという判断でした^^。そんなα7Sですが今使っているα7IIIと外観を比べてみました...[α7IIIとα7Sの比較 ①]α7Sが付けているのが「HELIAR 40mm F2.8」ですからミニマムの装備でちょっと反則ですが、こうした角度ではあまりわかりにくいですが...[α7IIIとα7Sの比較 ②]やや後ろから見るとボディの厚みに大分違いが見られますよね。[α7IIIとα7Sの比較 ③]どうですか、α7IIIの「ボテッ」とした感じがよく分かりますよね。バッテリー&メモリーカードを含む重量もα7IIIが<650g>でα7Sが<489g>とその差<161g>です。でもその161gの違いの中にものすごい機能の進化が詰め込まれてるのも事実なんですよねえ(笑)。今回随分と昔(2017年~)に使った「α7」以来久しぶりにこの第1世代を触ってみてその違いには改めて驚かされています...まあこのへんは承知の上でのことなんですが^^;)。それでもいち早くサイレントシャッターが装備されていたのはオールドレンズを使うにしてもありがたい機能ですし、II以降が装備している手ブレ補正がない分まさに軽さは正義となります^^。でもファインダーは昔使ったα7とそれほど変わってないですねえ、やはりファインダー覗きながらカメラをちょっと横に振ったりすると画像が遅れてついて来る感じは世代を感じてしまいます(笑)。「α7II」であれば私が以前にこのブログで書いたように「EVFの撮影設定の反映をOFF」にしてそうしたファインダー像の乱れを最小限に抑えながらシャッター切る前にファンクションキーに割り当てた<設定反映のON・プレビュー>機能で確認することも可能なんですが、この初代α7時代にはこうした機能の割当はは残念ながらありません。まああまり動きものを撮るわけではないので関係ないとは言えるんですが、片やとても良く見えるファインダーのα7IIIを使いながらこちらも使っていると違和感を感じてしまいますよね^^;)。まあしかしなんやかんや言ってもいざとなればISOオートで好みの絞りを選択できることを考えると機能の弱さからくる撮影時のストレスがかなり軽減できそうですよね。ただしISOオートでも最低シャッタースピートは1/60固定(カメラがレンズを認識しないオールドレンズ使用時)なのか設定はできないので注意が必要ですね...ケースによっては「A(絞り優先モード)」ではなく「M(マニュアルモード)」の出番もあるかもですからまたもやD700師匠でのトレーニングがものを言いそうです(笑)。まだ部屋の中でしか撮影していないので「色と空気感」に関してはこれから検証ですが、ISOオートで撮っていて高感度撮影でのノイズのなさは実感できます^^。今回はついうっかり液晶保護フィルムを調達するのを忘れてしまい、散歩では雨や擦れの心配も多いので汚れてしまう前に貼っておきたくてファーストインプレッションはもう2~3日後になってしまいそうです。[Spring Rider:D700+Ai Nikkor 35mm F2S](f/2, 1/2500, ISO200)さてさてD700の色の厚みというかリッチなトーンというかそれを含めた素敵な「空気感」、このα7Sではどんな「空気感」を見せてくれるのかとても楽しみです...という話題でした^^。2021年10月 自宅にて#α7S

2021.10.18

閲覧総数 1945

-

17

オーディオセッティング大改造...ND-S1が参入

今回は先日メルカリから仕入れていたCR-S1のオプション「ND-S1」とMD機器をPC周りに追加した話題です。「ND-S1」というのはCDレシーバーにつなげてiPodやPCサウンドを出力できるようにするパーツです。下が昔使っていたKENWOODのMDレコーダーです。一通りのデジタル入力端子は揃っていますが、私の環境ではほぼ手持ちのMDコレクションを「聴く」だけなのでCR-S1とは出力系統のみをRCAでライン接続しています。そして見ての通り上に乗っている小さめなBoxが「ND-S1」ですね。これがスグレモノでiPodを聴くためのものだとしか思ってなかったんですが、ネットで取説をダウンロードして読んでみるとPCとUSB接続してサウンドボードとして機能することが分かりました...そしてこのPC部屋には2台の自作PCがあります...下に見えるPCがiTunesなどMusic Mediaやメーラー&オフィスソフトなどを扱っているPCです、そして上に見えるのがPhoto PCとして普段写真関係の作業用のPCとして使っているものです。「CR-S1」が来たので2系統あるデジタル入力に2台のPCをつなげようと思ったのですが、「ND-S1」をセットしていたら先述した「PCとのUSB接続」を知り、これは使わない手はないということでMusic PCをUSBで繋げてこの「ND-S1」にフル稼働してもらうことにしました(笑)。今回の機器を含めたわが書斎のオーディオセッティング図がこちらになります。(ちょっと見にくいですが、拡大してご覧ください)以前に書きましたが「CR-S1」が来たもののCDが使えないので多少めげたんですが、2台のPC及び普段車で使っているiPodを含めこんなにスッキリと繋がってしまって、今回のCR-S1の導入は大正解でした。ちなみにND-S1に接続されたiPodはドック機能が全て使えますので充電・再生はもちろんのこと繋いだMusic PCのiTunesとの同期も可能ですからもう御の字です。加えてND-S1とCR-S1はモノラルのミニプラグケーブルでいわゆる「RI接続」もしてありますのでiPodの上記のすべての機能がCR-S1のリモコンから操作が可能なんですよねえ...これがまたND-S1に付属のリモコンよりもきめ細やかな操作(iPodのメニュー表示など)ができるので一切iPodに触る必要がないのでびっくりです。これに伴いサブウーファー(YST-SW50)も専用出力端子からのライン接続に変えてバランスも良くなり重低音サウンドが両PCで楽しめるようになりました。このように「CR-S1」を中心に2台のPCをデジタルでサウンドがとても楽に便利に愉しめるようになりました...とても安い買い物で書斎が大改造されたようです(笑)。2020年5月 自宅にて(Nikon COOLPIX P7100)

2020.05.17

閲覧総数 1778

-

18

やってくれるね「TELE ROKKOR 135mm」、立派なROKKORだ...

★ α7S + MC TELE ROKKOR-QD 135mm F3.5 の巻 ★このところ「α7IV」の慣らしが続いていますがせっかくのGWで少し多めの連休をもらったので休憩中の「α7S」を持ち出しました。そしてレンズも久々でまだ2回目となる使用の...「MC TELE ROKKOR-QD 135mm F3.5」です、412gとズッシリとした重さがあります...軽い「α7S」に付けても肩にかけたストラップが若干食い込む感じがしてきます。せっかくなのでオールドならではの「開放遊び」をしてみました、するとこのレンズ思いの外「ROKKOR」なんです(笑)。いつも標準レンズ域で楽しんでいるROKKORですが、このレンズは「MC ROKKOR-PG 50mm F1.4」などが開放で見せる素敵な臨場感も感じさせてくれるし、前回のファーストインプレッションでも自然光下で見せてくれた背景の馴染み深いベール感もしかり「ROKKOR」の味わいがこのズッシリの412gに詰め込まれているようです...上の写真でも薄っすらと緑のロッコールが感じられますしね^^。オールドレンズらしからぬきれいな個体でAC(アクロマチックコーティング)の残存度もかなり高いのかなと思われますが、「MC MACRO-ROKKOR-QF 50mm F3.5」のおまけでゲットしたレンズとしてはとても得した感じでそのマクロよりかなりクオリティの高い画が得られます^^。そんなレンズでの開放遊びの様子を時系列でご覧いただきたいと思います...[クサフジ]ある意味この画像を見ると「α7RII」に鷹の目を初めて付けて撮った時を思い出しますね。あちらはもっと深みというかまさに「コク深め」の味わいで魅せてくれましたが、こちらは色味は比較すると多少あっさりしてますが背景のボケを含めしっかりROKKORの空気感を醸してくれます。[休憩中のCobby]おやつ休憩をとってる時のCobbyですが、レンズを支える手に持ったおやつに目が釘付けです(笑)。広場の一角にハルジオンとチガヤの白い穂がきれいに生えている場所があったので、色味的に少し明るめな撮り方をしてみました。135mmだと普段と違いずいぶんと離れる感じですね、(中)望遠的な圧縮効果でまばらだったチガヤの白い穂が適度にCobbyを囲んでくれました...スッキリとした雰囲気は◎です。[ツツジ]近場の公園内にある植物園、桜たちが終わりいまはこうしてきれいにツツジが素敵な色を披露しています。春紅葉のモミジを背景にして色が更に引き立ちます、距離がありますので開放で全然問題なし...ピントも甘くなりません。ただしこのレンズ、「α7S」で使っていてちょっとピントの山が掴みづらいのが玉に瑕^^;)。[シャクナゲ]開放だけですが、このインフォーカスの空気感...いいですよねえ^^。[姫キスゲ]そしてこの姫キスゲ、アウトフォーカスに見られる葉の表情がなんともいえません。まさに薄いベールを纏ったかのようなしっとり感、たまりません(笑)。[涼むCobby]大樹の下で涼むCobby、もう彼は暑さにはからっきし弱いのでここ最近の午後2~4時位の少し高めの気温でも少し歩いてもグロッキー状態で、12歳という歳を感じてしまいます^^;)。半逆光の光で撮ってますので彼の背に受ける西日もありしっかりとした輪郭と浮き上がり方が気持ち良いですね...そして気持ち良いのは「絶妙な柔らかさ」も加わりますからね。[ニホンカワトンボ #1]シーンか変わり氷川の森になりますがいましたよ「ニホンカワトンボ」、青の透明翅のオスですね。こういう時135mmという長さ(画角)は便利ですねえ、否応なしに距離が必要ですから逃げられる心配がありません...いつもは寄れなくて困る最短撮影距離の1.5mがありがたく感じます(笑)。なかなかしっかりした描写ですよねえ...。[Temple Catsが氷川の森で...]そんなニホンカワトンボを探していたら世話をしている御婦人と一緒に散歩でもしていたのか神社のにゃんこたち(3匹)と遭遇。いつもと勝手が違う場所でCobbyと遭遇したもので、毎度の警戒態勢どころか背中を大きく丸めて「シャーッ」と威嚇してきました^^;)。そんな緊張感が走るワンシーンで、ピントの行ったCobby を見据える目が印象的ですね。[ニホンカワトンボ #2]そしていつも必ず再会できる(秘密の)場所ですが、葉の上でこのオスが食事中でした。口になにか虫の部分がはみ出しているのが見えてます、今年もまたISO感度に注意しながらの180mmマクロの出番がやってきましたね...このレンズでも十分使えそうでしたがちょっとピントに不安が(笑)。[少女像とCobby]久しぶりの少女像とのツーショット、彼は高さの恐怖は克服できたせいか余裕であたりを見回して素知らぬフリです(笑)。<f/3.5>とはいえ開放のせいか明るい背景の柱などにフリンジが結構目立ちます。そうした明るい背景というちょっと悪い条件の割にインフォーカスの描写自体はきっちりとした質感が感じられて中望遠らしい立体感ともども悪くないですよね。[French Lavender]やはりこうした最短・近接で取る場合は背景の距離を見て絞りを決めたいところでしたねえ^^;)。<f/8>くらいでちょうどよい加減だった感じです。ですがフレンチラベンダーに目をやると強い日を浴びながらもしっかりとした色味とインフォーカスの描写の切れ味もよいかと思います。[Pink Rose]これもそういう意味では<f/8~f/11>くらいで撮りたかった一枚ですかね。白飛びを抑えるためにかなりマイナス補正をかけてますが、その強い光のため背景の少し距離のあった葉の描写にのっぺり感が否めません...せめて絞らないとねえ、開放遊びとはいえ反省です^^;)。[Red Rose]いかがですか、この空間描写...ROKKORらしいですよねえ。この辺からROKKORらしい素敵な描写オンパレードで素敵な空気感満載になります...^^[Orenge Roses #1]中望遠らしい立体感だけでないバラを取り巻くインフォーカスの空気感がいいですよねえ。[Orange Roses #2]インフォーカスの美しいバラを臨場感豊かに描写してくれます、素晴らしいですよねえ。アウトフォーカスになってなだらかにボケていくさまも赤が汚く潰れることもなく良い塩梅です。いかがでしたでしょうか...意外に開放から切れの良いインフォーカスの描写は素敵ですし、その空気にAC(アクロマチックコーティング)を感じずにいられません^^。Pentaxのコンパクトで軽い「M135mm」とは違いズッシリと重いですが、こういう画を見せてくれると持ち出す機会も多くなりそうですね...自然光でのROKKORらしいベール感も期待できますしね^^。今回はある意味期待以上の素敵な画像を吐き出してくれた中望遠のROKKORの話題でした...^^。2023年4月 氷川の森・江川周辺ほかにて#α7S#MC TELE ROKKOR-QD 135mm F3.5

2023.05.03

閲覧総数 397

-

19

Audials One 2025が出たら「2024」も少し改良されましたかねえ...

★ Audialsの「録音表示」が見やすくなったの巻 ★最近私の勤務する店舗で久しぶりに”レコード・コレクターズ”が目について覗いたら[特集:プログレッシブ・メタルのパースペクティブ]なんてタイトルを発見、つい手に取ってみればかの「Red」の50周年記念をプッシュしたいのかKIng Crimsonから始まっていた...ちょっとシラケたかな(笑)。プログレのルーツから掘るのなら良いが、「プログレッシブ・メタル」を掘るのであればもうちょっと気の利いた入口がありそうなんだけどなあ...一昔前までは「この雑誌、存続は大丈夫か?」と思わせるような奇抜な切り口がいっぱいあった気がするのだが...。とはいえクラシックロックファンである私的には気になるグループがいくつかあった...King's X、Iron Maiden そしてDream Theaterあたりかな。昔は持っていたDream Theaterの「Imafes and Words」あたりは久しぶりに聴きたくなったし、ほぼアルバムは網羅しているKing's Xでは2000年代に入って出した2枚は聴いてない。それに強く紹介されていたIron Maidenに至ってはほぼ聴いたことがない^^;)。そこで「Audials One 2024」で久々の録音だ、楽曲(アルバム)はすべて”Amazon music”に揃っていたのであっという間に準備完了である。Audials One 2025が9月に出たのでなにかソフトのアップデートがあるかなとヘルプを見たが別になし、でもよく見れば「2025」の発売月にしっかりアップデートが済んでいる...過去の例からすればおそらくこれが最後のアップデートかな...などと思って「ダウンロード」&「再生しながら録音」の二通りの作業をしてみました。「2025」で正式に謳っているようにダウンロードでの「頭欠け」は解消しているようだったし、再生しながら録音時に操作パネルを見比べていたら...上の画像はダウンロード時のもの、過去<詳細>タグ画面では進行状況は一文字分しか見られなかったが、ご覧のようにしっかり二桁見られるようになった。そして...「再生しながら録音」では以前からこうしてシンプルに経過時間のみをはっきり表示してくれるんですがねえ^^;)。ダウンロード時も先頭にくるくる回る小さなアイコンがあるんだから”録音/録画”なんて文字は入れずにこうして時間だけ表示すれば良いのではと思うのは私だけ?まあしかし、これでダウンロード時も「リスト」「詳細」どちらのタブ画面でも経過状況が把握しやすくなりました。「2025」発表での「頭欠け」終息宣言をあれだけ盛大にしたのですから、時おり経験した「テンポ異常」も克服できていることを祈るのみです(笑)。まあ今回録音&ダウンロードしたアルバム ◯ Dream Theater 「Imafes and Words」...ダウンロード ◯ Iron Maiden 「Iron Maiden」...再生しながら録音 ◯ King's X 「XV」...再生しながら録音 ◯ King's X 「Three Sides of One」...再生しながら録音ではダウンロードは一つのアルバムだけでしたが、不具合は一つもありませんでした。久しぶりに複数のアルバムをAudialsでPCに取り込んでみましたが、やはりPCで他の仕事(作業)しながら「再生しながら録音」で”聴きながら”というのが一番スタイル的に合っている気がしました。ライフボートでのユーザー優先先行販売でAI機能強化された「Audials One 2025 Ultra」のアップグレード価格<\5,990>はかなり魅力的ですが、締切の2/7迄少々時間もありますからもうしばらく悩んでみましょうかね...(笑)。2024年11月 自宅にて#Audials One 2024#録音時間の表示改善

2024.12.14

閲覧総数 1709

-

20

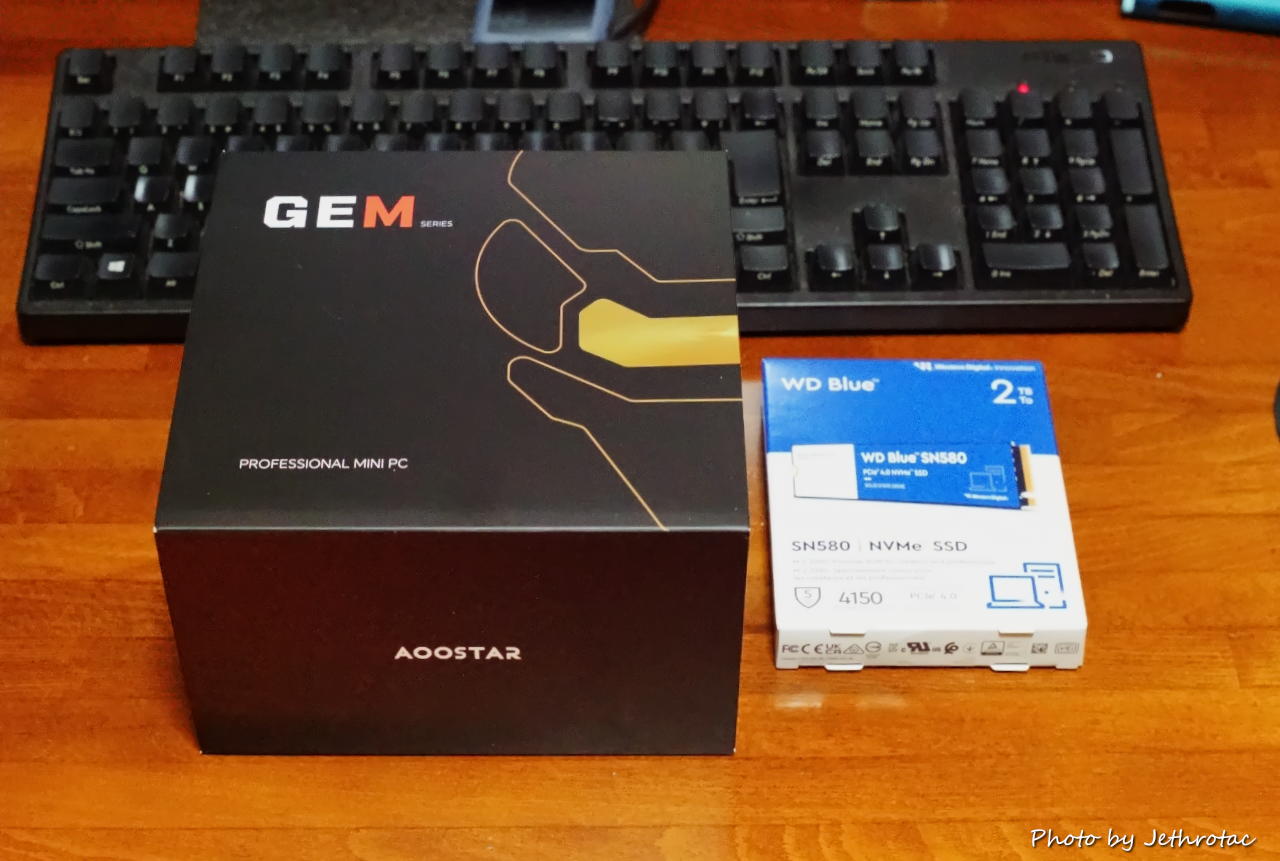

Audials One 2025で ”Metal” 三昧...そしてMy PC-Audio最新の状況

★ Metal ジャンルのヘビー・ローテーションは?の巻 ★最近の自転車通勤のお供はもっぱらWalkmanで聴く”Metal Music”である。まあHeavy Metalを聴きながらの自転車は危険だと聞こえそうだが、前から書いているようにデバイスはこれだ...[My Favorite Device]2022年11月に購入した(日本に拠点のある)中華製:Erissimoの骨伝導イヤホン”HS1”である。2年半ほど使ってきたがへたることなく現在も良い音で楽しませてもらっています^^。加えて外音がちゃんと聴こえるし、Heavy Metalといえども音漏れするほどの大音量では聴いていませんよ...音量上げると間違えなく音漏れします、以前電車で注意されてしまいました(笑)。今や散歩でもSONYの値段で8倍以上するイヤホン「WF-1000XM4」より出番が多いくらいですからね、それくらい気に入っています。そろそろ色んなところに傷ができてきましたが、まだ一回の充電による再生時間もそれほど短くなっていないので買い替えは先になりそうですが、この2世代目の[HS2]が売られていますので販売が打ち切られないうちに購入しておきましょうかね...^^。[My Favorite Metal Tunes]そしてその聴いている楽曲たちがコチラです...Audialsで録りだめた楽曲たちですが、HD音質(16bit:44.1kHz)からUltraHD(24bit:192kHz)まで様々な音質ですがまとめて録る時はダウンロードで、作業しながらの時は「聴きながら録音」でコツコツと収集していました。そういえば最近気がついたのですが...Audials One 2025で録音(ダウンロード)している時ですが、録音画面下部にこんな表示が出ていましたね...これ昔からこの場所に表示されていたんでしょうか?ダウロード時間の目安になって便利なのですが。まあ多少の誤差はありますが、時間帯によって左右されるダウンロード時間ですのでこういう目安があるととても助かりますよね^^。そうこうしているうちに大好きなJAZZ[3,682曲]・ROCK[2,594曲]まではいきませんが、気がついたらお気に入りのProgressive Rock[1,032曲]を超えて<Metal[1,127曲]>となっていました^^;)。通勤の帰りは夜遅くなるのでJAZZ Vocalなどが良いのですが、行きの場合通勤路が急坂・なだらか含め登りオンリーなので”Metal”は気分が上がり漕ぐ足にも気持ちよく力が入るんですよねえ(笑)。そんな”Mtal”の中でもヘビーローテーションとなるアーティストはスラッシュメタル4天王の中から「Metallica」「Megadeth」、そしてHeavy Metalの王者「Judas Priest」や「Iron Maiden」など、そして珍しいところでは「Exdus」「Diamond Head」や「Sepultura」などランキング下位での面白どころといったでしょうかね。今までメタルのジャンルはスルーしてきましたが齢70にして体験するともはや”デスメタル”さえ気持ちよく感じてしまうのはなんとも不思議な感覚です。あのデスメタルのドラムを絡めた高速ビートと複雑なリフワークに快感を覚えるとあのデスボイスと言われるボーカルさえ気にならなくなるのは不思議(笑)。[Metalへの誘い元:Webサイト]もちろん曲の収集にあたっては参考にしたサイトがありました。◯ RollingStone誌のWebサイト一つは大御所「ローリングストーン誌が選ぶ歴代最高のメタルアルバム」ですかね。こちらのサイトで上位からと下位からと二通りの聴き方をしてお気に入りが見つかると今度は自分の感覚と近いと思われる管理人のサイトを探して深堀りしていくという作業をしていきました。◯ music-musiumというWebサイトそのお世話になったサイトというのが管理人の”Katさん”が運営する「music-musium」なんです。その中には色々なジャンルを網羅していてジャンル多趣味な私としても非常に参考になります。上はその中でのメタルジャンルのページですね。そしてお気に入りのアーティストが見つかるとアーティスト別の「全アルバムガイド」なるまたしても素晴らしい指標となるページがあるのでそちらで再び深掘りでお世話になる形ですね。全アルバムガイドですので凄いですよねえ、そのランキングがまあ自分のツボにはまっているので信頼度はとても高くなるのも自明の理...とても頼りになるのです^^。いまや「Audials」と(Music)サブスクのコンビネーションは最強と言えそうです、好きな時に好きなデバイスで楽しめますからねえ...万年金欠少年だった時代にこういう物があればと思わずにはいられないですね...今の若い方たちが羨ましいですよね、音楽面での食べず嫌いがなくなります(笑)。さてこのへんでもう一つのテーマ、私の最新ののPC-Audio環境を整理してご覧いただきましょうか...[My PC-Audio の近況報告][New PC]はじめてのAmazonへの[AOOSTAR:GEM12 MAX]返品作業という紆余曲折を経て入手したMINISFORUMの「UM870 Slim」というコンパクトPCですね。いまどきのPC同様OSドライブ(1TB)・データ用ドライブ(2TB)どちらもM.2仕様のSSDですからもうサクサクです。◯ 各PC&Audio関連の接続やいかにこのPCと今までの自作PC(第6世代:Core i5CPU)の2台体制が現在の状況ですが、その接続は一組のキーボードとマウスを共用で使えるようにした以下のコネクションになっており...そして上図の下部に見られるUSB DAC関連のケーブル接続図がコチラ...そして変則的ですが[UM870]で写真などの作業をしながら[自作PC]で聴きながら録音する等の場合は音質を楽しむためUSBチェンジャーからケーブルを外して[自作PC]に直接つなぎます...やはりそのほうが絶対的に音は良くなりますからね^^。現在こうしたセッティングで音楽を聴いているのですが、しばらくは手入れ不要の素晴らしい音質で聴くことができます。Amazon Prime Videoでアニメや映画を観るときでも驚くほどの高音質で楽しめますからもうやめられません...ましてやケーブルの種類を変更してその違いを楽しめますからね。しかし考えてみれば「Audials One 2021」から触っていますが、先代の「Audials One 2024」の後半あたりから録音(ダウンロード)時の不具合がほぼ皆無になりました。映像・音楽双方でAI機能が使えるようになりました、がしかしワタシ的にはこれから「Audials One」の”Ultra”バージョンのみの販売になりそうな雰囲気ですが、今後アップグレードする時に通常版・Ultra版のAudials Oneがあるならばあえて「通常版」を選びそうです...これで十分です^^。2025年4月 自宅にて#Audials One 2025#PC-Audio

2025.04.19

閲覧総数 378

-

21

「FE 35mm F1.8」で行く東京ディズニーランド...

つい先日安いホテルを使い1泊で孫たちと東京ディズニーランドへ行ってきました。この新型コロナ禍ということでご存知の通り短縮営業でのディズニーリゾートでしたが、反面入場者数が限られているため今まで経験したこと無いゆったりとしたものとなり小さな孫にはとても楽しめたディズニーランドだったのではないでしょうかね。さて小旅行に孫も一緒、持ち出すカメラ・レンズはもうこれしか無い...<α7III+FE 35mm F1.8>で決まりです(笑)。(f/1.8, 1/5000, ISO100)当日は朝からとても暑い一日となり地面に近い孫にはきつい状況でしたが、さすがに海に近いせいか吹く風は気持ちよく日陰での居心地はとても良いくらいでした。娘と孫たち3人は早めにランドに到着しており、私達夫婦はCobbyをいつもお世話になっている動物病院へ預けた後にゆっくり現地で合流です。シンデレラ城の近くで待ち合わせ...午前11時前くらいの入園なのでこんななのかなと思いました...(f/1.8, 1/2000, ISO100)ところがどっこい、あちこちでこんな状況を目にすることに...^^。合流してすぐ、近くのアトラクション「カリブの海賊」へ。これがいままでになく『暗い』、コロナ禍での入場制限・短縮営業ゆえの経費節減のためなのかほんと暗かったですねえ...孫が怖がるほど^^;)。(f/1.8, 1/60, ISO3200)大人の私でも目が慣れるのに結構時間がかかりましたからねえ、そんな中でシャッターを切った一枚です。ISOオートで撮った設定上限のISO3200です。でも意外にしっかり撮れてますよね、背景の[青]のおかげかパット見「飛び出す写真」のように見えるのが面白いです...でもさすがに高感度に強いα7IIIは相変わらず安心ですね。もうお腹が空いてきて『昼にしようよ』と言うものの、ショーがあるからとシンデレラ城まで...[ミッキー&フレンズのキャッスルグリーティング](f/1.8, 1/4000, ISO100)ディズニー・べスティーズによるショーですね。パレードがないので寂しいですが、ショー自体もとてもこじんまりした感じで、あっという間に終了しました...まあ「グリーティング」ですから^^;)。ソーシャルディスタンスもありますが、実際の観客の少なさも驚きですよね(笑)。ちなみにこの天気で絞り開放が続いていますが、このレンズに関しては「もろ逆光」のとき以外は絞りはあまり気にしません、近場も遠景も結構いけちゃいます(笑)。やっとの昼食は毎度のハウス食品が運営する「ハングリーベア・レストラン」のカツカレーにありつけます...^^(f/1.8, 1/50, ISO1600)孫と一緒の時はα7IIIの「AELボタン」にセットした[瞳AF]を含む設定を『押す間設定を呼び出す』機能を割り当てていますので、いつでもどこでもチャンスを逃しません...ただしいつも使っている「瞳AF」のCobby用の<動物>を<人間>に変更し忘れるとしばらく悩みますが(笑)。(f/5.6, 1/100, ISO100)どうでしょう、この長閑な空間。お昼時にアドベンチャーランドの目抜き通りを撮影した一枚ですが、人間わずか8人とカルガモ一匹しか写ってません(笑)。写真も撮り放題ですよね...(f/5.6, 1/125, ISO100)孫もいつもだと人だかりに埋もれて「見えな~い」と半べそですが、そんな状況とは一日無縁でしたから大喜びですよね。この日は抽選で二つのショーに当たり喜んだのですが、私達が着いた時に新アトラクションの「美女と野獣:魔法のものがたり」が外れたと嘆いていたんです。でも事前の情報で夕方くらいのフリーになって並べる時間なら結構すんなり入れるらしいよと教えておきました^^。まずはその一つのショーからです...[クラブマウスビート](f/1.8, 1/400, ISO100)(f/1.8, 1/400, ISO100)なんとステージ前の2列めの席をゲットしていて、この35mmでも十分対応できる距離でした(笑)。35mmフルでステージ全体を写すも良し、APS-Cモードを割り当てたボタンを押して上のようにキャラクターを狙うも良しと最高のシチュエーションでしたねえ^^。ステージに近い分サウンドも結構な音量でしたが、小さな孫は全然平気で驚いちゃいました(笑)。もう並んで良いアトラクションならほんとにそれほど待たされることなくOKでしたので、この後も色々楽しんできました...[プーさんのハニーハント](f/2.8, 1/800, ISO100)「プーさんのハニーハント」やらモンスターズインクの「ライド&ゴーシーク」やら、これだけ並ぶ時間が少なくて済むランドは初めて(笑)。そして二つの目のショーはこちら...[ミッキーのマジカルミュージックワールド](f/2.8, 1/320, ISO100)こちらは新たにできた「フォレスト・シアター」という施設でのショーですね。トイレを借りた時にシアター周りに渋い作りを発見して一枚撮っておきました...(f/2.8, 1/60, ISO640)一見絵画のように見えますが、ランプシェードも結構リアルに描写してます...なんともいい雰囲気でしたよ。こちらでも2階の最前列と良い席をもらえて孫たちも再びミッキーさんのショーを堪能したようです、でも私は「撮影禁止」だったのに加え心地よい音楽でとても眠くて二度ほど妻に起こされました(笑)。そしていよいよ「美女と野獣の館」へ向かいます。(f/2.8, 1/640, ISO100)前回来た時にも工事中とはいえこの館の全貌は見ていたんですが、やはりこうして完成後に見るとシンデレラ城に負けない素晴らしさですね。そして並んでみてもそこそこ順調に列は前に進みました...15~20分くらいですかね、それほど待たされることなくアトラクション「魔法のものたがり」を楽しむことができました。(f/1.8, 1/6, ISO3200)ここ「美女と野獣:魔法ものがたり」でもα7IIIの手ブレ補正&高感度が大活躍。若干ノイズによる荒れが目につきますが、しっかり雰囲気は捉えていると思います^^。そしていよいよ最後のアトラクションはこれも新しいミニーちゃんの「スタイルスタジオ」です。前回は「ミートミッキー」を孫が体験して、ミッキーさんにハグされて大喜びしてましたが...(f/1.8, 1/125, ISO100)ご覧のように「新型コロナ禍」スタイルになってます(笑)。ミニーちゃんには近寄れません、サーフボードを挟んで左下のマークから出るわけにはいかないのですよねえ^^;)。でも孫はこんなに近くでミニーちゃんとお話できて「Happy birthday」もしてもらえたので満足していたようですね^^。もうこのミニーちゃんの家を出るとすでに閉園時間の午後7時が迫っていました。(f/1.8, 1/250, ISO100)シンデレラ城に月がきれいに出てました、絵になりますよねえ。閉園時間でワールドバザールに集まる人を見てようやく普通のランドの気配を感じられました(笑)。それにしても午後7時閉園は早い...普通ならパレードの時間ですよね^^;)。まあ4歳になったばかりの孫にはちょうどよい「遊び時間」なのかもしれませんね...(f/4, 1/60, ISO100)やっと人混みらしいワールドバザールを抜けてディズニーランドを後にしてこの日のホテルに向かいました。(f/1.8, 1/8000, ISO100)翌日はホテルで朝寝をしてゆっくりみなで朝食(ビュッフェ)をいただき、昼頃ホテルを出てお土産をこれまたたっぷり仕入れてディズニーリゾートを後にしました。最近は年2回程度こうしたディズニーリゾートを楽しんでいますが、孫が小さいうちはこうした小旅行はとても楽しいもので、これも大人も楽しめる夢の世界ならこそでしょうかね^^。そして相変わらず<α7III+FE 35mm F1.8>のコンビもいい仕事をしてくれます。22cmという最短撮影距離で寄れる準広角、そして高感度に強いα7IIIですからこのコンビはホント使えます。そして何より今回大正解だったのが、いつも明るく(赤めに)出がちなα7IIIとこのレンズのコンビなんですが、いままでの経験・蓄積から決めたWBのK(ケルビン)値がとても良い方向に働いてくれてほぼ色味の調整が不要でした...α7II同等に現像できて、これは大収穫です(笑)。そんな撮影的にも大満足なディズニーリゾートの小旅行でした...^^。2021年7月 東京ディズニーランドにて#α7III#FE 35mm F1.8

2021.07.24

閲覧総数 3659

-

22

「Audials One 2023」の機能はいかに進化したか[随時改定]...