全765件 (765件中 1-50件目)

-

「システムディスクのクローン」と「USB機器接続最終案」の確認+α...

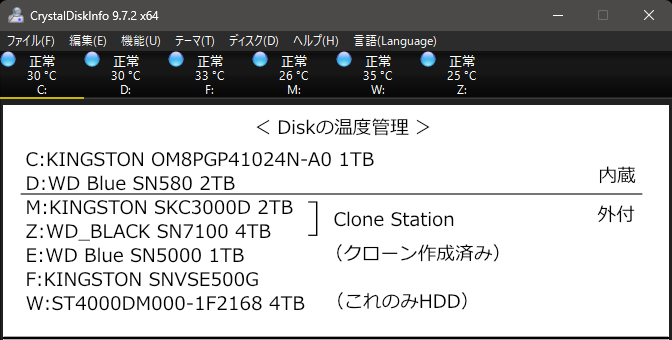

< Headline >先日からUSB機器の接続に関していろいろ整理していたのですが、一番の問題だったマウス・キーボードをUSB(3.0)HUBに刺していたときの挙動不審を徹底排除することでした。そこで対応策として[UM870]背面の2口のUSB2.0にマウス・キーボードそしてDACへと接続するために「USBスプリッタYケーブル」いわゆる二股を噛ませてマウス&キーボードを接続するようにしました。MOGOOD USB分岐器 USBスプリッタYケーブルB0CGTZ6RTN結果としてPCの背面に回ったことで増えてきたUSB3.Xケーブル類からの影響がなくなりマウスもキーボードも安定して動作しています。その修正された接続図がこちら...その間旧HDDからのバックアップ作業などをしていると現在のUSB3.2 Gen2(10Gbps)の環境でも十分速度を確保できており、無理して金もかかり問題の多そうなUSB4規格を持ち込むこともないと判断しました^^;)。そこで図にもありますが、こんなものをディスク類のそばに設置しました。ELUTENG USBファン 12cm防振ゴム足付き 冷却ファン 強力 静音3段階風量調節 長持ち玉軸受 冷却クーラー[M.2 NVMe SSD]へのバックアップが済めば”2次バックアップ”としての外付けのHDD類は常時電源を入れておく必要はないのですが、これがあるとやはりSSDたちの温度も含め安心です。<側面から><裏側から>そして下の図がこのCooling Fanが稼働しているときのCrystalDiskInfoの数値です。上の図で最も低い温度を示している「M:」と「Z:」が[Clone Station]に刺された2本のSSDなんですが、この[Clone Station]は裸のままSSDを刺しているのですがfoobar2000で常時バックで音楽を流していても音源のある「M:」は35℃程度ですから良く冷えますね...とても優秀なデバイスです。そして「W:」の外付けHDDは通常アイドリング状態でも39℃くらいだったのですが、やはりファンが効いているのか4℃ほど下がってくれてます...効果ありそうで良かった^^。これでようやく周辺機器の接続が落ち着きました、しばらくは安心かな。◯ システムディスクのクローンをしてみようそれでは次に「C:」のクローンディスクの作成に取り掛かります。最初にWindowsの「バックアップと復元(Windows 7)」からシステムイメージの作成と修復ディスクの作成をしたのですが、かなり昔に買ったUSB2.0仕様の”外付けDVD-ROM”からどうやっても起動できないという事態になり諦めました。そこで[UM870]にインストールしてある少し古めのソフトですが「LB Copy Works 13」を使ってシステムディスクのクローンをすることにしました。操作はとても簡単、元ディスクを選んでコピー先のディスクを指定するだけの自動コピーですので、上のメニューから「ハードディスクのコピー」を選びます。あとは上の画面の指示に従ってコピー元・コピー先ディスクの指定をして実行するだけ。いくつかのオプションも選択可能です。たとへば私の場合はコピー先のディスク容量がコピー元より若干小さいので” データをコピーし、その大きさに比例してパーティションのサイズを変更します”という「サイズ変更オプション」がデフォルトでONになっているので問題なくコピーが可能でした。本来ディスク容量が[コピー元>コピー先]ではコピーは不可だが、同じ1TBというディスクの容量差くらいはこの調節でOKのようだ。※ただしコピー先のディスクは”差分コピーを実行する”時以外は「未割り当て」の必要あり。こうしてできたクローンディスクがこちら...ケースの前面に「Windows11(クローンディスク)」というメモを張って保管している。必要に応じて「差分コピー」をしていけばいつでも「C:」システムディスクの差し替えが可能である。「備えあれば憂いなし」の体制がシステムディスクのクローン及び第1次・第2次バックアップ体制の完備とともに出来上がった形である。2025年10月 自宅にて#Cooling Fan#システムディスクのコピー

2025.11.01

コメント(0)

-

[UM870]USB4ポートの仕様&データのバックアップの実行...

★ USB4の実態を知りディスク体制を整えるの巻 ★前回消化不良のような終わり方をしてしまった[UM870]のディスク周りでしたが、今回はいろいろ調べて自分にあった新たなPC環境づくりを目指してリベンジしてみました。まずは苦戦させられたUM870のUSB4ポートについてですね。◯ UM870 Slimの仕様Minisforum公式仕様では「USB4ポート(最大40Gbps、DP Alt Mode、USB PD対応)」と記載されています。ただし「USB3.2 Gen2x2(20Gbps)」については明記されていません。つまり、USB4としては40Gbpsまで可能ですが、USB3.2互換モードでは Gen2(10Gbps)止まり である可能性が高いということのようです。◯ なぜ速度が出ないのかUSB4はThunderbolt 3/4互換を優先しており、USB3.2 Gen2x2をサポートしない実装が一般的らしい。実際、USB4ポートに「USB3.2 Gen2x2対応ドッキングステーション」を接続すると、10Gbps(≒1000MB/s)で頭打ちになる事例が多く報告されているようだ。したがってこれは仕様上の制限であり、UM870 Slim固有の不具合ではないと言えそうです。そうなると現在できるUSB4ポートの使い方としては10Gbpsになってしまうがとりあえず新調したSSD2枚刺しの「Clone Station」を繋ぐ...そのうちUSB4対応のSSDケースが手に入った時点で切り替える。というのが無難な判断のようです。また片やPC周りを見てみるとモニター・マウス・キーボード&USB機器切り替えのための「Displayport KVM切替器」を中心に据えたPCの2台体制のままの状態なのです。いわばこちらのままだと機器が5Gbpsまでの対応なのでせっかくのUSB3.2 Gen2仕様のUSB機器がもったいないのですよね。ということで今回使ったのがこれです...DELTA HUB SEVEN SD-HC3A4USB3.2 10GbpsTypeC 3ポート TypeA 4ポート補助電源用 TypeC 1ポート(AREA:日本製)こうしたパーツでは久しぶりの”made in Japan”ですね、こころなしか造作もよく安心です^^;)。このおかげで久しぶりに随分とPC周りがスッキリしました。旧PCはもはや新システムを置く台と化しています^^;)、また機会があれば作ってみましょうかね...あるのかなあ(笑)。写真(右側)に2個のSSDケースが見えますが、これも外付ディスクとして使っている[M.2 NVMe SSD 1TB&500MB]が入ったSSDケースです。1TBの方が「Windows11のシステムバックアップ」で作ったファイルが入ってます。スッキリしたところで前回のデータバックアップの続きです。Photoデータとドキュメントなどをすべてドライブごとのフォルダを作ってあるのでそちらへコピーします。Photoデータの方はRAWファイルが主ですからまとまるとそれなりの容量になりますが、まだ新調した[UM870]では半年ほどなのでそこまで大量ではありませんでしたからあっという間に終わりました。さすがにコピー中の進捗画面を見ていると転送が400~500Mbpsにもなるのでドキュメントなど見る間もないほどで[10Gbpsの環境]とはいえ使い勝手は気持ち良いです^^。◯ 新たなバックアップ体制を整えるそんなPhotoデータをやり取りして思ったのですが、撮り溜めた写真データなどは音楽ファイルと違ってしょっちゅう掘り返すわけでもなく、よく見返すのは別ドライブに収めた”jpegファイル”の方なのです。なので現在RAWが主に収まっているHDDを考えると...私なりの写真ファイルのバックアップがありそうだと思いました。これもファイルの整理・保存の方法が良かったのかもしれませんね。 <Photoデータの保存ルール>ファイルの種類フォルダ構成(それぞれ別ドライブにて)RAWファイルカメラの機種別フォルダ >(年)月日別フォルダ順Jpegファイルレンズメーカ別フォルダ > レンズ別フォルダ > (年)月日別フォルダ 順普段見返したりするjpegファイルで現像し直したりプリントしたくなった場合には、そのjpegの”exif”を見ればレンズ名が入っていなくてもカメラ名が入ってますのであとは日付スタンプを頼りにHDDを探ればよいだけなのです。そして幸いにPhotoデータ(RAW)の入ったHDD及び音源の入ったHDDはそれぞれ専用ディスクなのでバックアップは前回お見せした「HDDクローナー」でクローンすればPC使わずにバックアップもディスク交換も可能だということ。こうすることでそれぞれのHDDの利用状況をCrystalDiskInfoなどで時折監視していれば安全・安心に新たなHDDへの交換も簡単に済ますこともできるのですよね^^。今どきは4TBのHDDでさえ1万円台で手に入りますが、さすがに[M.2 NVMe SSD]ディスクではまだまだ高価なためにそうはできないです...「Clone Station」があるので将来的に値が下がればそうしていきたいですね。したがって普段見返したりするjpegファイルを過去のものを含めまとめて500MBのSSDへ入れておけばそのバックアップは4TB(SSD)のバックアップディスクへコピーすればよいだけになります。これで主なデータの第1次バックアップはすべて[M.2 NVMe SSD]で実施し、第2次バックアップを定期的にそれぞれの個別HDDへ実施すればよい体制が出来上がりました。一応固まったUSB接続図がこちらです...当分これでやっていけそうです、まあ高いものではないのでUSB4(もちろんThunderbolt 3/4も)対応のSSDケースを手に入れたらすぐにUSB4ポートへ繋ぎ、「Clone Station」を10Gbps対応のHUBへ移したいと思っています...とりあえずこれでひと安心です^^。ようやくすべてのソフトの移行も済んで落ち着いた状況ですので、次回はWindowsの機能を使ったシステムバックアップディスクと起動ディスクの作成を予定しています。それまでにUSB4対応のSSDケースが手に入ればよいのですが...^^。[余談:ワイヤレスマウスのカーソル飛び&遅延の問題]実は今回このUSB機器の追加・整理をしている最中にマウスのカーソル飛びそして遅延というトラブルが起きました。突然の出来事で最初電池切れか故障かと思ってとりあえず電池交換などしましたが解決しませんでした。そういえば『ワイヤレスマウス&キーボードは本来USB2.0に接続して使うのが安定動作の鉄則』という昔何かで読んだ記事のことを思い出して、ワイヤレスマウスのレシーバーの刺し場所を変更してみました。これまでレシーバーは上の図で言えば最下流に繋がれたHUB(USB3.1 Gen1:5Gbps)に接続されて問題なく動作していました。今回いままで使っていた2台のPCのためのディスプレ・マウスなどを含めたUSB機器を切り替えて使えて使うための「Displayport KVM切替器(5Gbps)」を外し新たに導入したHUB(USB3.2 Gen2:10Gbps)と置き換えDVD-ROMなど加えた段階で先程の現象が起き始めました。困って調べてみたところ原因らしきものが明らかになりました。原因として考えられることは...◯ USB3.xは5Gbps以上の高速信号を扱うため、ケーブルやハブから2.4GHz帯に近い周波数のノイズが漏れやすいことが知られているらしい。→ これが2.4GHzワイヤレスマウスやBluetooth機器の受信を邪魔する原因になるということ。USB2.0は480Mbpsと低速なので、こうした高周波ノイズをほとんど出さず、2.4GHz機器に干渉しにくい。そのためメーカーのFAQや技術資料でも「レシーバーはUSB2.0ポートに挿すことを推奨されている」ことがわかった。そういう理由がわかったので無線マウスのレシーバーを[UM870]の背面USB2.0ポートに刺すことにした。ただしもう一口残っているUSB2.0ポートのUSB DACとの接続ケーブル「d+ ClassB」はせっかくいい音で聴くことができるようになったので残しました。したがってUSBキーボードだけは先のHUB(USB3.1 Gen1)に残すことに...。そのせいか日本語変換時にキーボードのスペースキーを叩いたときの反応が微妙に遅延している感触がたまに感じられる...無線じゃなくてもこんなこと起こるのか?。がしかしマウスほどのストレスとはならないのでしばらくは様子を見てみることに...そのうちUSB2.0のHUB、いや二股ケーブルでもいいのかな...用意しよう。2025年10月 自宅にて#エアリア SD-HC3A4(7ポートHUB)#USB4ポートの仕様

2025.10.26

コメント(0)

-

miniPC[UM870]を安心・安全に使う...HDDからの脱却?

★ Minisforum [UM870 Slim]のディスク周りを強化の巻 ★さて今回は少し前に”Copilot”との「HDDとM.2 NVMeのドライブの優位性の比較、そしてPCのバックアップ体制をどう整えるか」という楽しい長話を参考にして私のPC環境をどのように安全・安心なものへと構築できるかを考えそして実行したお話になります。以前にも書きましたが古い(第6世代 Core i5)PCの引退を前提にNewPCであるMinisforum[UM870]に今までのすべてのソフトを集中して使っていくこととなりましたので、データの保存場所とバックアップ体制を新たに考えてみようと思います。その中心となるのが<HDDからの脱却>という大名目です。”Copilot”が様々な参考データを元に理想のディスク体制を提示してくれました、その中でディスクの寿命とコストのバランスを鑑みたときに自分のこれからのPC作業の残り時間から「ここは1つHDDから脱却してみよう」という気持ちになったわけですね。まずはその[M.2 NVMe]の速度だけではない優位性を理解したのが第一ですね...いまどきの”M.2 MVNe SSD”の耐性に主眼をおいて見ていきます...主要メーカーのSSDは容量ごとにTBW(書き込み耐久値)が設定されており、1TBモデルでおおよそ200~600TBW、2TBモデルで400~1200TBWが一般的だそうだ。通常の写真・音源編集用途では、このTBWを使い切る前に買い替えサイクルが来るため、安心して使えますと”Copilot”は言ってきます。どういうことか見ていきましょう。 《 主要メーカーのTWB比較(参考:すべて1TB)》メーカー/モデル公称TWB備考Samsung600TWB高耐久・ハイエンドNVMeWD Black SN850X600TWBゲーミング向け高速モデルCrucial P3 Plus220TWBコスパ重視、耐久性は控えめKIOXIA EXCERIA PLUS G3600TWBTLC採用で高耐久Kingston KC3000800TWB上位クラス、耐久性も高いCrucial MX500(SATA)360TWB定番SATA SSD、安定性重視 ※TBWの読み方と実用寿命[TBW 300TB = 300TBの書き込み保証]であるから、個人使用のPCではだいたい1日平均6GBくらいらしいが、たとへば私が毎日写真編集&音楽作業をしたとして.. 例:1日50GB書き込み → 300TB ÷ (50GB × 365日) ≈ 16年実際にはキャッシュや更新で書き込みが増えるため、5~10年程度が現実的な寿命といえそう。容量が大きいSSDほどTBWも大きい(2TBなら倍近い値になることが多い)そうだ。ちなみに現在[UM870]に内蔵されているSSD&バックアップ用に購入していたものを見てみましょう。メーカー/モデル速度TWBKingston M.2 2280 TLC PCIe NVMe SSD[Cドライブ]4700MB/秒640WD Blue SN580 2TB[Dドライブ:写真作業・データ用]4150MB/秒900WD Blue SN5000 1TB[CドライブOSのバックアップ用]5150MB/秒600どのSSDも4000MB/秒を超えており体感的には十分速い部類だと思います。それよりも優秀なのがTWB値ですよね、どのSSDも平均以上の優秀な数値を出しています、上の例で言えば倍以上の数値ですから耐久性十分ですね。※HDDはその昔手に入れたクローンユニットに入ったHDD2台(2TB+3TB:Music & Photoデータ)と外付けHDD(4TB:バックアップ用)である。上の写真の通り現在バックアップ用途のものはすべてHDDにしています、それを今回すべて[M.2 NVMe SSD]に変えて現在のHDDは<二重のバックアップ>...周期を決めて電源を入れ”2次バックアップ用途”で使うようにしようという計画です。◯ Goodbye HDD, Hello M.2 NVMeということで...様々なメーカーサイトで公称TWBの高いモデルの相場を比較しながらデータ・作業&バックアップ用の[M.2 SSD]を探ってみました、すると探せばそれなりに安く手に入りそうだったので候補を決めてから実際の値段を比較していくつか手に入れることができました。Kingston M.2 NVMe KC3000 2TBPCIe Gen 4.0 x4 最大7,000MB/秒 PS5 動作確認済極薄グラフェンヒートシンク M.2 2280 NVMeTWB:1600まずはMusic作業・音源保存でTWB値の高いこれを手に入れました。そして全てのバックアップ用途で容量の大きな物を探していたのですが、なんとゲーム用途のCドライブでも使えそうな「WD Black」のとても安いものを見つけてしまい、もったいないと思ったのですがその安さでこれに決めました...WD Black SN7100 4TB(読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS400T4X0E-ECTWB:2400(※2025/10/18現在SanDiskのサイトがとても安かったです→こちら)そして上の2枚の[M.2 NVMe SSD]をどうするかというと...Cドライブのクローンでも使えるかなとたまたま見つけた”Clone Station”をゲットしておきました。[UM870]のUSB4.0(本来の規格は40GB/sです)へ繋いで使用すると20GB/sという高速で利用できるのです。(注釈)実際はこの20Gbps(USB3.2x2)はサポートされていませんでした、下の[追記]参照。GRAUGEAR Clone StationNVMe M.2 SSD デュプリケーター ・デュアルベイオフライン クローナー ドッキングステーションアダプター エンクロージャ NVMe M.2 SSD M-Key用実際に上記の2枚を刺して使ってみました...「WD Black SN7100 4TB」は驚きの片面実装でした、2~4TBになると両面実装が多いと聞いてましたので。でもこれはこれでヒートシンクを付けるときは楽で良いですよね。逆に2TBの「Kingston KC3000 2TB」は両面実装なのでヒートシンクもそれに合わせたものを用意せねばです^^;)。そして刺してみたのがこちら...この「Clone Station」は底にファンが付いていて2段階の風量調節ができます。先に用意した「Kingston KC3000 2TB」では2TBのHDD(Music Stock用)から”800GB”近いデータのコピーをしたところ外付けUSBドックのHDD(5400回転)の転送速度がネックとなり、40分程かかりました。その間「Kingston KC3000 2TB」の温度が<31℃→50℃>へと上がりましたが、ずっとコピー中その数値から上になることはなくて、終了後2~3分で元の31℃へ回復してました。通常はこうしてDisk類が置いてあるラックに一緒に並びます、暗がりですからこうして下からのブルーLEDがとてもきれいに彩ります^^。この小さなファンもよく冷やしているようでPC使用中「CrystalDiskInfo」を常駐しているのですが、[UM870]内臓の2枚より2℃ほど低い状態を維持してくれます...ただし一方を使って熱を帯びるともう片方の温度上昇も見られるので早いうちにヒートシンクは付けようと思います。[M.2 NVMe SSD]への切り替えは完了しました。ですが肝心な[Music]以外のデータのコピー&バックアップが残っていますのでまだ当分安心はできませんが、これで1次バックアップまでの「HDDからの脱却」が完了しました。せっかくの”USB4.0”に繋いだ2枚ですので、「CrystalDiskMark」で調べてみました。内臓の2枚の[M.2 NVMe]はカタログスペックなりの速度を発揮してます。外付けにした2枚はスペックからすれば1/7ほどになってしまいます、「転送20GB/s」がちょっと規格倒れみたいですが(ケーブルの問題か?)”内蔵・SATA SSD”と比較しても2倍ほどの性能を発揮しています...これなら体感的にも外付けを意識させない作業を約束してくれそうですね^^。[追記]この約1000Mbpsというスピードはやはり転送速度10Gbpsの数値でした、調べてみたところ[UM870]のUSB4.0ポートは”USB3.2x2(転送速度20Gbps)”をどうやらサポートしていないようである。なのでUSB4.0対応のデバイス(ケースなど)をつなぐしかないようだ、対応策を考えだしたところです...後日またご報告いたします。そして[UM870]1台になるのでUSB-DACまでの距離が遠くなる不都合が...<オヤイデ電気 USBケーブル 2.0m ”d+USB class B”>これは「ついで」と言うにはお安くなかったのですが、[UM870]オンリーでUSB-DAC”D10s”を使うようになったので前に用意した50cmでは長さが足りなくなり新たに導入したオヤイデ電気レーベルの「d+ ClassB」という名のUSB2.0ケーブルです。サウンドが変化しました、今のところ感じるのは聴き疲れのない良い意味で落ち着いた音になりましたかね...これもこれから楽しみです。さていかがでしたでしょうか...1次バックアップまではすべて[M.2 NVMe]で賄うことができました。あとは<NAS or クラウド利用>の2次バックアップを勧められたのですが、これも現在使用しているHDDを使って2次バックアップ体制を作りました。データのやり取りもだいぶスムースになりそうで期待が膨らみます。残りの人生この体制を維持してディスク(特に長年使用のHDD)の寿命は常駐の”CrystalDiskInfo”での温度と使用時間の管理を抜かりなくチェックすることで大切なデータの損失はなくなりそうですね。今回は[HDDからの脱却]をテーマに久しぶりに頑張ってしまいました...^^。2025年10月 自宅にて#UM870#Kingston M.2 2280 TLC 1TB#WD Blue SN580 2TB#Kingstone KC3000 2TB#WD Black SN7100 4TB#WD Blue SN5000 1TB#GRAUGEAR Clone Station

2025.10.22

コメント(0)

-

久しぶりに訪ねた熱帯環境植物館、デジカメじゃもったいなかったかな...

★ Nikon Coolpix P7100で植物園の巻 ★今回はお出かけしたお話、いつ以来だろうか...ほんとに珍しいです^^;)。つい最近母の実家の整理のために出かけたついでにこちらへ行ってきました...板橋区立熱帯環境植物館です、近くにある清掃工場からの余熱を利用して区がこの植物館とお隣の温水プールなどを運営しているんです。随分と前に1回利用しているのですが、以前妻と行った新木場の”夢の島熱帯植物園”に比べるとこじんまりしていますが水族館や爬虫類まで展示されてそこそこ楽しめる施設だと思います。館内はこんな感じです...閲覧コース(順路)は[ミニ水族館]→[潮間帯植生]→[熱帯低地林]→[集落景観]→[雲霧林]という流れです...じっくり見ていくと楽しくて結構時間もかかりますよ^^。今回実家の整理に行ったついでだったので、業者さんの作業が2時間ほどかかるということでその時間を利用して近場だったので行ってみたというところです。なので整理の状態を確認する為もっていったデジカメ「Nikon Coolpix P7100」での撮影でしたからあまり期待はできないですが、そこは長年の愛機...仕上げをご覧あれです^^;)。まずは「ミニ」とはいえ見どころのある水族館から、爬虫類・両生類もいます。[トカゲ類][ジーベンロックナガクビガメ][?フグ]この古いデジカメでこうした水槽の動き物を取るのは一苦労、ISOを400以上に上げたくないため開放で追っかけます。写真で見てもフグは止まってますが、背景は少し流れてますよね...苦労の跡です(笑)。[クラゲ][テッポウウオ]マクロモードで寄っているのですが、どうもこのP7100は測距点をいくら小さくしても限界があるのか奥にピントが行きがちで苦労します^^;)。爬虫類・両生類といえば植物エリアにもこんな陸亀がいました...[ビルマムツアシガメ]アジア最大のリクガメだそうだ。後ろ足付近に大きな突起がありそれが足に見えるためこの名前になったそうだが、これが柱の陰に下半身が隠れて見えなかった...残念。[とても小さなフグ]この小さなフグは前から見るととても愛嬌があって可愛いのです。ところがちょこまかとよく動くんですねえ^^;)。この一枚は帰り際にISO1600にしてSSを400まで稼いでマニュアルで挑戦した一枚です。なんとか捉えたかと思ったらすぐに後ろ向きに...もう降参して帰りました(笑)。そしていよいよ植物館のメインエリアへ回ります。少なからずいろんな花が咲いていたのですが、その中でも気になったもの・美しかったものをハイライトでご覧ください。[ウツボカズラ]小さな特集コーナーで行われていた食虫植物の展示、とくればなんといってもこれですよね。口の中を覗くとなんかへんなのものが見える...これが誘い、食する元(器官)なのか?[ネコノヒゲ]これはきれいでした。真っ白な花びらと長いヒゲがけっこうな大きさで他を圧倒しているが如し。[サンタンカダフィ]順路のいたるところできれいに咲いていた花、今が盛りのようだった...鮮やかな赤が印象的。[カカオ]あの大きな「カカオの実」のなる木である。こんな小さな可憐な花が咲くんですねえ。[アリアケカズラ]出入り口付近でアーチ状に咲かせていたアリアケカズラです、館内でひときわ目立つ黄色を演出していましたよ。[パピルス]地下茎の髄から作られる古代エジプトで使用された筆記媒体...<パピルス紙>がこれから作られるのですね。どこか時代を遥か遠く遡らせてくれそうな映像を想起させる姿形だ。[メディニラ・スペキオサ]まあ見事に茎が鮮やかな「赤」でした、どことなく真っ赤な「海ブドウ」かな(笑)。[ディコリサンドラ・ティルシフロラ]たくさんの蕾の中一輪だけ咲いていました、すべて咲きだしたらさぞや美しいでしょうね^^。[コウトウシュウカイドウ]この美しさはどうでしょう...背景に水が流れ落ちているのですが、これはシャッタースピード上げて流れを止めたかったですよねえ、でもNikon Coolpix P7100ですから^^;)。[カクチョウラン]これも美しかったですねえ、白と紫という色の組み合わせがまた素敵です。[コチョウラン?]このあと出てくるものと若干花びらの形が違うのですが、どう見ても胡蝶蘭ですよね。薄紫の花びらが優しく透けてなんとも愛おしい姿でした。[コチョウラン]これぞ胡蝶蘭(しっかり表示がありました)。岩の間から咲き出して素敵な出で立ちで通り過ぎる人たちの目を釘付けにしていました。いかがでしたでしょうか...条件の悪いところが多かったのですが、Nikon Coolpix P7100でもけっこういけますよね。この最後の「原色CCDの色が好き」なんです。また[1/1.7インチセンサー]がRAWでいじれるほど頑張っているところもまた可愛いんです(笑)。D700同様まさに”生涯の友”となりそうです。今回は随分と久しぶりにカメラ持ってお出かけした話題でした...^^。2025年10月 板橋区立熱帯環境植物館にて#Nikon Coolpix P7100#熱帯環境植物館

2025.10.17

コメント(0)

-

Windows11[25H2]大型Updateで古いPCはそろそろ引退かな...

★ いよいよ[25H2]アップデートで10年経過の非対応PCは?の巻 ★随分と前に第6世代インテルCPU”Core i5”の非対応PCを裏技でWindows11へとアップグレードしているが、現在も依然として現役で働いてくれてはいます。だが新顔のNew PCと比べると...この[UM870 Slim]はミニPCとはいえCPUは”Ryzen 7 8745H”でPassMark(Multi)で<29634>(Single)でも<3688>とそこそこ高性能を誇っているせいもあり、画像編集ソフトくらいでは「Lr」でのAI処理等も含めそのサクサク感を体感してしまうと旧PCがかなり見劣りしてしまうのですよねえ。その古い方のCore i5・PCをAudials One 2025を中心とした音楽(&動画鑑賞)専用として使っているが、[UM870]のマルチ処理能力からすればこの1台に集約しても全然問題ないところである...たしかに大量のアルバムをダウンロードをしながら画像編集作業を2台で別々にするなどの便利さはあるのだが...今後の課題でしょうか。さて今回の話題の1つである大型アップデート[25H2]である。◯ 古くてWindows11への非対応要因があるにしてもWindows10からアップグレードは可能だったが、今回の大型アップデート[25H2]への対応も可能みたいである...(上のバナーにはその簡単な方法をアドバイスしてくれるページへのリンクが張ってあります)環境的には[UM870]があるので何も無理して大型アップデートに付き合う必要はなく、PC-Audioとしても良い音で聴けるようになっているのでそのうち安くて良いので音楽CDも使える14世代Core i5クラスのミドルタワーPCをゲットできればと思っています...もう自作してメンテする元気は無くなりそうなので(笑)。そんなわけで旧”Core i5”PCはそろそろ引退していただく方向でミニPCの[UM870 Slim]に一枚看板を張ってもらうことになりそうです^^。そこで今回はすべてを詰め込む[UM870]に対しての”もしもの時の救済措置”をどう取るかを考えることにしました。まずはCドライブごとバックアップしてしまうソフトウェアが確実だろう、これはソフトを移植次第しておくべき作業かな。そして今回のもう一つの話題である”Windows11 インストールメディア”の作成です...◯ せっかくのNewPCなのでWindowsのクリーンインストールも可能なようにしたくなりました。そこでWindows11へのアップグレードでお世話になったMicrosoftのダウンロードページへお邪魔します...(こちらのバナーにもサイトへのリンクが張ってあります)すでにバージョン[25H2]が用意されているんですね。このページのこちらの区画で作業です...作業は至って簡単で「作業を開始する準備」を見ながらでも工程的にあっという間でした。「今すぐダウンロード」からファイルを頂いてきます...落としてきた「MediaCreationTool.exe」を実行(ダブルクリック)すると...少し待たされたあとセットアップ画面が立ち上がります。最初の承諾画面で「承諾」をクリックするとちょっと戸惑う画面が...この画面では最初言語が選べない状態です、なので図にあるように「このPCにおすすめのオプションを使う」のチェックを外してやります。するとこうして言語が選べますので「日本語」を選びます、そして「次へ」を...インストールメディアの選択になりますので私は「USBフラッシュドライブ」を選択します。PCにUSBメモリ(8GB以上)を接続して「次へ」をクリックするとUSBドライブのリストが出ますので、目的のUSBメモリを指定してやり「次へ」をクリック...おもむろに作成が始まります。画面に「PCはそのままお使いいただけます」とあるようにちょっとネットサーフィンでもしている間に作業は終了します。出来上がったUSBメモリです。これでいつでも[UM870]へ”Windows11Pro”のクリーンインストールが可能になりました。備えあれば憂いなし、あとはソフトの移植(インストール)作業を進めていきましょうか。クリーンインストールはしょっちゅうやることではないですが、何年かに一度やるとPCも気分もとてもスッキリしますからC・Dドライブの”M.2 SSD”がヘタってきた頃パーツの見直しとともに作業するのが良いかと思ってます...まあソフト的に不具合が出ることもあるのでこれで安心です。今回はなぜかWindows11大型アップデート「25H2」のタイミングでPCを一本化しようというところからインストールディスクの作成へ至る話題でした...^^。2025年10月 自宅にて#Windows11[25H2]#UM870 Slim

2025.10.15

コメント(0)

-

久しぶりの新タムキュー「F072(SONY用)」で散歩撮...

★ α7III + 90mm F/2.8 Di III MACRO VXDの巻 ★市立図書館:窓の外から...朝もしくは午後か夕方とほぼ毎日Cobbyを連れて散歩に出ているのですが、このところカメラを持ち出すことがとても少なくなってきました。どうもCobbyの調子が今までと全然違い、足取りは遅くすぐに疲れたように見えてきて私のペースで「散歩撮」をするのが気が引けてしまうのですよねえ^^;)。それでもなんとか天気の状態を見て持ち出す努力をしている今日このごろです。今回は少し前になってしまいましたが、土手にきれいに咲いていた彼岸花が元気なうちにと写真の「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD」をα7IIIに付けて歩いた時のものをご覧いただきます。この新タムキュー[F072]はα7Sだけでなくα7IVでも「優しく暖か」な印象を与えてくれましたが、今回初めてα7IIIでの使用でしたが上記の2機ほど強い(α7Sは厚い・α7IVは濃い)色味ではなくその中庸を行くような色味でなるほど(α7III)と感じさせてくれました...そしてAFの感触でも上記2機の間をいく感じですかね、やはりα7IVのAFは進化してましたね。でもいいのです、いろいろ紆余曲折を経てきましたがα7S同様にこのα7IIIがやっぱりシックリくるんです^^。それでさっそくまだ時間が早く木々で日が陰りがちの朝の土手下・公園まわりの彼岸花たちの様子をご覧いただきます...[土手下 #1][土手下 #2][土手下 #3][土手下 #4]まずは多数を占める「赤」の彼岸花をご覧いただきました。花の状態がとても良いのがおわかりいただけると思います、そしてインフォーカスの気持ち良いシャープネスがその美しさを際立たせてくれますね。わたし的にはα7IVほど「濃い」と感じさせない色味とα7IIIらしくいろんな意味でちょっと「ライト」な感触がとても気に入っています。ここで少し土手下以外の目にとまったものをご覧いただきます...[公園藤の木]市立図書館脇の藤の木の幹から出ていた新葉、インフォーカスの柔らかさと光の取り込みがいかにもタムキューらしいかな。[道路脇植え込み]もう少し朝のおひさまの光が強いと素敵な逆光構図ができあがるスポットです。オールドレンズにはもってこいの場所かな(笑)。[公園水路脇]こちらは公園内の水路脇、ポツンと咲いていた姿が開放で素敵に浮き上がります。再び土手下にたくさんの白い花を見つけたのでCobbyと一緒に移動です。ほんとに今年はきれいな白い彼岸花がたくさん見られていつになく賑やかな土手になっていました、散歩がとても楽しくなります。[土手下 #5][土手下 #6]赤はそれほど変化しませんが「白」は光で随分と様変わりします。[#6]など見ているとやはりα7Sと背景のボケに「ふくよかさ」の違いを感じます、α7S...侮れませんよ(笑)。それにしてもこのあとのものも含めとても良い空気感を感じさせてくれます...[土手下 #7]どこか「凛とした」雰囲気がとても良いです、開放の良さが其方此方に滲み出ているような...[土手下 #8][土手下 #9]とてもたくさんの「白」が咲き誇っていたので少し寄ってみました。どこを見てもきれいな花弁とシベの数々、なんとも言えません^^。せっかくのマクロなので一枚接写もしてみました...とても美しいボケに際立つシベ、これぞTamronマクロの世界か...素敵です。[土手下 #10]素敵な朝の輝き...[土手下 #11]自然光下も魅力的...[土手下 #12]ちょっと離れて一輪だけフォーカスしても輝く一筋の朝の木漏れ日の下でとても美しく際立ちます。ほんとこの空気感良いですよねえ^^。いかがでしょうか...花がきれいな状態だといろんな切り撮り方ができますよね、90mm F/2.8 Di III MACRO VXDがしっかりそれをサポートしてくれます。以前にも書きましたが、このレンズのフォーカスリングはスカスカなんですがSONY機の「DMF」との相性バッチリでとても快適な撮影を体感できますが、これマクロにとってとてもありがたいことだと思います...ホントビギナーにはとても優しいレンズです。あなたもぜひ一本いかがですか?今回はそんなユーザーにとても優しいマクロレンズの話題でした...^^。2025年10月 江川周辺にて#α7III#90mm F/2.8 Di III MACRO VXD

2025.10.12

コメント(0)

-

気がつけば、いつの間にか彼岸花...[Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S]

★ α7III + Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8Sの巻 ★涼しくなったなあ~、なんて思っていたらこんな素敵な景色が...久しぶりの写真・カメラネタでの更新ですね、今回は気がつけば思いのほか咲き出していた公園周りの彼岸花の散歩撮です。使用したのはα7IIIにこちらのレンズを付けて...標準感覚で使える(ハーフ)マクロレンズですが、開放からしっかりシャープな画像を吐き出してくれます。ただしボケの方は惜しいというかもう一つピリッとしない感じ...Nikonらしいボケといえばそうなんですが、まあ好き好きですかねえ^^;)。ここまで暑さと年齢のせいでハアハアとすぐに息があがってしまい可愛そうなCobbyだったのですが、ようやく足取りも若干軽くなってきて私もカメラを持つ余裕が出てきた感じの朝・夕の散歩なんです。そんな気持ち良い風を感じながらの朝の様子をご覧いただきます...[朝露]朝7時前くらいですが土手の草にはたくさんの朝露がついてキラキラ輝いています、レンズは「Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S」ですから思わず寄りたくなります(笑)。[Salvia farinacea:ブルーサルビア]植え込みのブルーサルビアを赤いサルビアを前ボケにして明るめに撮ってみればいかにも”AI Nikkor”らしい画が出てきますから...思わず苦笑い^^。河津桜のある土手下にたくさんの彼岸花が見られるようになりました、なんか年を追うごとに数を増やしてくる感じです。[彼岸花:土手#1][彼岸花:土手#2]まだまだツボミが多いものの数が多くなってきたせいで十分見栄えは良くなってます。[彼岸花:土手#3]そして今年はとても白い彼岸花が目につきます。朝の光を浴びて素敵な”白”を披露していました、とても清々しいです。[彼岸花:土手#4][彼岸花:土手#5]以前は白い彼岸花がいっぺんにこんなにたくさん見られることはなかったような...河津桜の土手にまたひとつ名物誕生かな。土手から公園に足を運んでみれば、平日ではあるが朝のこの時間でも人影はなし。菖蒲田に架かる木道も朝の光と影に彩られて素敵な景色になってました。[公園:木道][朝の光]しっかりと朝を感じさせてくれる光が優しく葉を透過させていました。毎年公園の花壇の方にたくさんの彼岸花が咲くのですが、まだまだ本調子には遠い状態です。その花壇の中央に木々の間から差す朝日が数本の彼岸花にスポットを当ていました...[彼岸花:公園内花壇]なんとも神々しいような感覚に場所を忘れるほど...素敵な"赤"でした^^。けして手入れが行き届いたとは言えない公園の花壇ですので雑草(や蜘蛛の糸)などが目につきますが、この時期だけは赤と白の世界がとても美しいと感じさせてくれます。そんな美しさを素朴に描き出してくれたAi Micro-Nikkor 55mm F2.8Sの散歩撮でした...^^)/。2025年9月 江川周辺にて#α7III#Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S

2025.09.29

コメント(0)

-

レコードがちょっと良い音で聴けるようになったかな...[AT-VM95C/H]導入ほか

★ レコードプレイヤー周りを強化してみたの巻 ★このところ、毎日1〜2枚のクラシック・レコードを聴くのが日課になっています。そんな時間の中で、ふと若かりし頃、オーディオに夢中だった時代のことを思い出しました。「歳を重ねて定年後には、ちょっとしたリスニングルームで、ゆっくり好きな音楽を楽しみたい」...そんな妄想を抱いていたものです^^;)。今の「レコード鑑賞」のスタイルからすると、むしろ20〜30代の頃の方が、ずっと立派なオーディオ機器で音楽を聴いていた気がします(笑)。オールドレンズの楽しみ方と同じように、オーディオも〈Cheap and Rich〉がモットーになってきたようです(PC & Analog両方で^^)。PCオーディオ環境は少しずつアップデートしてきましたが、音の出口である「BOSE 101MM」には今も十分満足しています。壊れない限り、変更する予定はありません。そこで今回は、アナログオーディオの入口である「カートリッジ」をほんの少しだけグレードアップしてみようとチャレンジしてみました。ついでに、静電気対策も少し施してみることに。これがプレイヤー周りを強化したパーツたちです。右側に見えるカートリッジはプレイヤーに付属してきたaudio-technicaの「AT-3600L」ですが、それに変わる今回仕入れたカートリッジがこちら...[audio-technica:AT-VM95C/H](AT-VM95C/Hをアマゾンで見る)グレード的にはほんの少しですが、エントリーモデルとはいえ[audio-technica:VM型]ですね。◯ せっかくのカートリッジ交換で「問題あり」でした。トーンアームに組み込んで聴き始めたらなんか違和感が...出てくる音が左右逆だったんです^^;)。カートリッジのシェルやリード線などとの相性を考えて無難なシェルに組み込み済みのものを選んだのですが、いきなりのトラブルでオールドレンズ整備用の箱からピンセットなどを持ち出してのなんと40年ぶりの「カートリッジ調整」が始まってしまいました^^;)。こんなことなら最初からシェルは別購入しておけばよかった...と反省しつつ、こうした工程ミスはさすが「中国」と感じましたね、日本ではありえないでしょうから...トホホ。さて調整後のサウンドはといえば...やはり違いが分かります、プレイヤー付属だったAT-3600L同様に接合丸針なのですが...まず音圧が若干以上に上がりました。いままではPC-Audioで聴いている時よりボリュームをけっこう上げて聴いていたのですが、このカートリッジにしてからは若干上げるくらいで済んでいます。そして肝心の音質では低音の芯がよりはっきりしてきて厚みも出ているようで、前のようにサブウーファーを使わなくても不足をあまり感じません...が、使えば使ったでグレードがぐっと上がるんですが^^。1980年代に流行っていた「DR(デジタル・レコーディング)」のアルバムでCBSソニーから出たロリン・マゼール指揮・ウィーンフィルのチャイコフスキー「1812 OVERTURE」の大砲が鳴り響く場面でも以前のように若干ゴチャッとしていることがなく分離の良い迫力を伴ったサウンドが楽しめるようになりました...さすが重量級「MASTER SOUND」のLPだけあるのがわかるほど(笑)。さすがに中古レコードとして583円という値段のせいか、傷はほぼ皆無ですが盤に微かな歪みがあって針がレコードの音溝をトレースしているのを見ると微妙に上下する箇所がありました。この後出てくるスタビライザーがあるとはいえ<120g>ですから敷いた静電気除去シートには密着しても盤の歪みを押さえつける力はありませんね...でもいいんですそこまでは期待してませんので。また他のジャンルのPOPSやJazz・ROCKでもしっかりと低音が楽しめ、かつまろやかなアナログ感も十分感じさせてくれます...ある意味ニアフィールドリスニングではほぼ「十分」でしょうかね^^。オーディオもかつて経験したように「沼」にハマると散財の元...低予算で(音の)入口を変えてみればこれだけサウンドのグレードアップが可能でしたので、シェルやリード線に凝ることまでは控えようと思ってますが、値段次第ではやってしまいそうです...^^;)。そしてプレイヤー周りを充実させてみたのがこちら...[Felimoa レコードスタビライザー&TRUSCO 静電気除去シート](Felimoa レコードスタビライザーを見る:TRUSCO 静電気除去シートを見る...ともにAmazon)まずは、レコードスタビライザーと静電気除去シートの導入から。静電気除去シートは、レコード盤に施した例の「OYAG」クリーニングとの相乗効果を狙って導入したものです。25cm×25cmのシートをターンテーブルに合わせてカットして使用しています。素材は不織布の薄手ですが、レコードとのある程度の密着を確保するために、120gのスタビライザーも併せて用意しました。このプレイヤー[HTT-1100]は、優れものとはいえ軽量級のベルトドライブ機。スピンドルに過度な負荷をかけたくないので、200g以上のスタビライザーは長い目で見てご法度。適度な重さで、レコード盤とシートとの密着だけを確保しています。そしてさらに、安かったのでこんなものまで入手してしまいました...[Neoteck 針圧計](Neoteck 針圧計をAmazonで見る)針圧計なんて、過去に使ったことがなかった代物です。でも、ボタン電池3個と調整用の5gの分銅付きで、1,500円程度で手に入ると分かり、評判も良かったので導入してみました。出番はそれほど多くないとはいえ、使ってみると・・・カートリッジが最低でも2本以上になれば、なんと便利なことかと痛感。普段はアームの水平を取り、ウエイトの目盛りを頼りにセットしていましたが、意外にも[±]の幅が大きかった。この針圧計で微調整できて、ピッタリの針圧に…精神的安寧が保たれます。便利なものがいろいろ出ているんですね。Analogも侮れません(笑)。そして2枚用意した静電気除去シートのもう一方はレコードクリーニングのときに使います。[TRUSCO 静電気除去シート]こうしていつも使っているクリーニングの台紙の上に敷き、この上で「OYAG」クリーニングを施します。クリーニング前にインナーからレコードを出したらいきなり静電気を感じることがあると思いますが、そんな時このシートで軽くレコードの盤面を撫でてみるとしっかり静電気が消えるのを実感できますから頼もしいですよね^^。さて以上のように安いカートリッジとターンテーブル周りのアイテム追加によっていままで以上に気持ち良い音でレコードが楽しめるようになりました。やはりPCオーディオで培ったニアフィールドリスニングでは工夫次第でそれほどお金をかけずにアップグレードが可能のようですね。今回のアップグレードで改めてアナログの奥深さを実感しました。次は”SHURE”は生産終了ですが昔使った”ortofon”や”DENON DL-103”などのような定番カートリッジにも手を伸ばしてみたいですね。ではまた、音のある日常でお会いしましょう...^^。2025年9月 自宅にて#audio-technica:AT-VM95C/H#TRUSCO 静電気除去シート#Neoteck 針圧計#Felimoa レコードスタビライザー

2025.09.10

コメント(0)

-

「自転車ルールブック」読破者の憂鬱:青切符制度と骨伝導イヤホンの境界線...

★ 耳は空いてるのにアウト?目がふさがっててもセーフ?“ながら”の境界線を考える ★普段通勤では骨伝導イヤホンで音楽を聴きながら安全運転してるつもりだったが、どうやら“違反予備軍”らしい。それなのに、スマホを見ながら歩いてる人はスルーされる不思議。来年から始まる青切符制度、ちょっと気になってルールブックを読んでみました。① 来年4月施行の「交通違反通告制度(青切符)」とは何か今回の制度の導入の大きな目的の柱は「自転車による交通事故の防止」と「青切符による自転車交通違反の検挙後の手続きの迅速化」になると思われます。まずは赤切符との違いを見てみます...項目青切符(交通反則通告制度)赤切符(刑事処分)対象違反軽微な違反(信号無視、無灯火など)重大・悪質な違反(酒酔い運転など)処分内容反則金の納付で終了(前科なし)刑事手続き(罰金・懲役・前科の可能性)手続き出頭不要、簡易処理警察→検察→裁判所の正式手続き社会的影響限定的(行政処分)大きい(就職・資格取得に影響も)対象年齢16歳以上原則全年齢(ただし14歳未満は刑事未成年)この制度の背景となるところは自転車による交通事故及び法令違反の増加なのですが、現状の道路状況の整備や自転車ルールの周知徹底を待たずにこうした罰金制度をいきなり施行されることが疑問視されているのも周知の事実ですよね。だが実際に来年4月から実施されるとなれば、最低でも週3回は職場まで通勤で自転車を使う私としてはとても気になるところです。そこで今回警視庁交通局が出した54ページからなる「自転車ルールブック」をじっくり読んでみました。もともとは上の写真にある骨伝導イヤホンでウォークマンを楽しみながら通勤している現状がどうなのかを中心に読んでみたのですが、その中で若干首をかしげるような事案もあったのでここに記してみたというのがこの記事の動機です。②自転車ルールーブックから見える”罰則の輪郭”まずは罰則の対象となる主な違反行為を見てみましょうか...◯ [ 青切符の対象となる代表的な違反行為]• ながらスマホ運転:走行中にスマートフォンを操作・注視する行為(反則金:12,000円)• 遮断踏切への立ち入り:警報機が鳴っている踏切に進入する行為(7,000円)• ブレーキのないピストバイクの使用:制動装置が不備な自転車の運転(5,000円)• 信号無視:交差点での赤信号を無視して進行(6,000円前後)• 並走(二人並び走行):車道で複数人が並んで走る行為(3,000円)[原則は指導警告となるが、悪質な場合に青切符対象となる違反]• 傘差し運転• 夜間の無灯火• 両耳イヤホン装着(片耳や骨伝導型は条件付きで可)(※これらは事故リスクが高いと判断された場合、青切符が交付される可能性あり。違反の背景や状況によって判断されるため、注意が必要。)上の例はほんの一部ですが、この違反罰則の詳細を資料で見てみるとこの違反項目は何を意味しているのか分かりづらいようなものまで含め60項目以上になりますからとてもじゃないが覚えられそうにありません^^;)。これらの違反で切られる「青切符」の意味(目的と)するところは自動車や歩行者との事故防止であるわけなので自動車&自動二輪免許を持つ私からすれば知っていて当然なルールが多いですよね、ただその中で前述したように自転車としては「少し危なくない?」というものもいくつか目に付きます。私が感じた大きな疑問の1つがこちら...◯ 信号に関するルール「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください(ルールブックより)。歩行者・自転車専用の標識とは...「危険では?」と感じたのが上の図で言えば[2.]の場合である。ルールブックのとおり理解すればすぐ上に見える歩行者用の信号が[赤]になれば自転車は図の場所で信号待ちの状態になります。しかし実際には歩行者用信号が赤になってから遅れて自動車用の信号が[黄]から[赤]に変わっていきます。全赤信号の状態でも平気で交差点に突っ込む車が見られる現状からすれば、ましてやそれが左折車だったとすると図中の自転車は大変危険な場所にとどまっていることになりませんかね。同じことが信号のある交差点での自転車の右折「二段階右折」にも言えることです。◯ 右左折に関するルール右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(いわゆる二段階右折、法第34条第3項)。これらに違反すると、交差点右左折方法違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となるほか、信号交差点において二段階右折をしなかったときには信号無視(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります(ルールブックより)。(図はブリジストンWebより)これは自転車による二段階右折の方法を説明している図ですが、一段階目の直進して交差点を渡ったあとに右への直進方向の信号が青になるのを待つのですが、その待機場所が問題で上の図で見ると交差点内に一番近い場所となりますから次の右への直進方向の信号が青になったときすぐ後方にいる左折車に巻き込まれる危険がとても大きくなりますね。これは実際に私が経験したことなのですが、雨の中二段階右折をしようとしてまずは直進しようとした際に後ろから来た左折車(自動車)に巻き込まれそうになったことがありました。このように後ろから来る車には「見えているだろう」と思っても不届き者はどこにもいるのです^^;)。以来私は交差点での右折では横断歩道を使うことを徹底しています。実際に自転車の安全運転を啓蒙するWebでも上の基本ルールと同様に横断歩道を使った進行ルートを紹介しているものも多いですね。そしてこれもいかがなものかなと思ったのが...◯ 路側帯を通行するときのルール(原則)自転車で路側帯を通行するときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません(法第17条の3第1項)。ただし、白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)のときは、路側帯内を通行することはできません(法第17条の3第1項)。これらに違反すると、通行区分違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります(ルールーブックより)。原則論とはいえ、本来自動車から歩行者を守るために用意された白の二本線(歩行者用路側帯)ですが、そこを自転車通行不可でよいのでしょうか。本来狭いから歩道を確保できなくて二本線を引いたくらいなので「自転車走行不可」をはっきり謳って良いものか疑問に感じます...反則金まで決めているのですからねえ。実際には現場の警察官の判断に委ねられるとはいえ不安はつきまといます^^;)。それともう一つこれは自転車・自動車双方に対する大事な注意喚起がこちら...◯ 自転車の右側を車両が通過する場合のルール車両と自転車の間に十分な間隔がない状況で車両が自転車の右側を通過するときは、自転車は、できる限り道路の左側端に寄って、通行しなければなりません(法第18条第4項)。これに違反すると、被側方通過車義務違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。* 自転車の右側を通過する車両についても、車両と自転車の間に十分な間隔がない状況で自転車の右側を通過するときは、自転車との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならないこととされています(法第18条3項)。(ルールブックより)今まで自動車ルールでは理解していたが、自転車にも(罰金を科して)当てはめるのはどうかと思うが、この自転車のすぐ脇をとんでもないスピードで通過する車のなんと多いことか...通勤時1日1~2回は必ず経験するので閉口しています。教習所では皆さん「歩行者と1.5m程度の間隔を確保すること、それができないときは安全な速度で」と習ってきたはずなんですがねえ、困ったものです^^;)。さて最後にこれは私にとって嬉しい発見でしたが、最重要ポイントである「骨伝導イヤホン」はどういう扱いになるのかです。◯ 自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。* ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません(ルールブックより)。各都道府県の「公安委員会が個別に」とは言うものの、こうして外音が聞こえる限りにおいて違反にはならないと明文化されているのにはホッとしました、5,000円は痛いですから^^。この3年近く通勤のたびに「骨伝導イヤホン<現在はS18>」で楽しく安全運転を意識して走ってきましたが、歩道を走っていて(70歳ゆえ現行法でも許されます)昼になく夜になくいかにスマホの「ながら歩き」の多いことか、狭い歩道などでは危なくてしょうがないです。実際こちらは聞こえるのに”ながら歩き”は見えてませんよね、これが問題!交通法規上スマホの「ながら歩き」はスルーなのだからこちら自転車側が注意するしかないですかねえ、なんだか消化不良のようで気持ち悪いですね^^;)。③ 「青切符」導入制度の目的と自転車通勤者のリアル近年自転車による違反と事故の増加を受けてその防止策としての制度の目的は理解できます。ただし自転車通勤者の利便性や安全意識とのバランスは全くの不十分なのが現状ではないでしょうか。単にルールを守るというよりも「ルールを知る(理解する)」ことがとても大事なことのように思います、その事によって実生活(実体験)と密接に結びついた理解が得られ「余裕から生まれる譲り合い」も生まれてくるのではないでしょうかね。加えてこうした一見してルール先行からくる実際の道路環境とのギャップも少なからず見えてきます、その認識の共有が安全な「インフラ整備」へと行政を動かしていく原動力となるような気がします。こうした「インフラ整備」と「ルールの市民理解」が両輪となって初めて事故の少ない安全な社会が実現できるのではと思いますが、海外でのそうした取り組みの事例は大変参考になります。• オランダ:自転車インフラの徹底整備車道と完全に分離された自転車専用道が都市全体に張り巡らされ、違反が起きにくい構造に• ドイツ:違反時の教育プログラム軽微な違反者には反則金ではなく、交通安全講習の受講を義務づけるケースも• イタリア:都市設計と共存の工夫車両と自転車が共存できるよう、通行帯の色分けや信号タイミングの調整を実施さすが「自転車大国のオランダ」と思わせてくれますがこれらの事例は、単なる取り締まりではなく「環境と教育の両立」によって安全を高める方向性を示しています。最後に:骨伝導イヤホンが今回の「自転車への違反通告制度(青切符の導入)」でどう扱われるのかが最大の疑問で警察庁交通局の「自転車ルールブック」を熟読してみたのですが、結果としてはホッとしたというところです。でもその中からいろいろな気づきや問題点らしきものが見えてきて、日常的に様々な年代層に利用されている「便利でお手軽な自転車」も自動車同様にルールに則って走らなければならないれっきとした[車両]であることを意識することがとても重要なポイントではないかと思います。そして交通ルールではスルーかもしれませんが、スマホの”ながら歩き”をしている歩行者の方もこの自転車ルールの施行を機会に「安全」について考えてみてはいかがでしょうか...^^。ルールは守るもの。でも、ルールの意味を考えるのも、通勤者の責任かもしれません。そして...あなたの耳と目は、どこまで自由ですか。2025年9月 自宅にて#自転車ルールブック#青切符導入

2025.09.06

コメント(0)

-

散歩撮再開、そろそろカメラ持って歩こうかな...

★ α7S + Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZAの巻 ★最近はClassicレコードを聞きながらの読書が楽しくて暑い中でのCobbyの散歩ではなかなかカメラを持って出ることがなくなってきていました^^;)。芝木好子・有吉佐和子そしていま志賀直哉といったところを読み進んでいます。筑摩現代文学大系は1975年~完結の1979年まで当時各巻1,600円ですから安かったですよねえ。当時はそれほど感じなかったが小さい字で2段組とくると老眼に悩む私の歳ではちときついです^^;)。なのでつい先日いつも使っている(遠近ではなく中近両用)眼鏡を新調してきました。改めて見え方を調べてもらったらメガネを掛けて中距離では視力2.0にもなってましたが、やはり近距離・手元は以前より2段階強くしてもらわないとだめのようで作り直しは大正解でした。さて相変わらずの暑さの状況の中で毎日のCobbyの散歩は続きます。仕事が休みのときは午後の散歩ですので暑さの落ち着きそうな午後6時前後に家を出ています、その時間帯だとなかなかいい条件でカメラが活躍できませんね^^;)。そこいくと朝は頭が冴えていないにも関わらず活発に行動するたくさんのハグロトンボを見つけたり、素敵な朝の光に輝く公園の緑などが目に飛び込んできたりします...ぼお~っとして家を出るときカメラが頭にありませんから、そんなときは悔しいですよね。なるべく朝にカメラを持って出ようと固く心に決める今日このごろです。久しぶりにカメラを持って出たとはいえ午後6時、ようやく空が暗くなりだしている時間帯となっていました。[夕方の空]もうこの絞りでは空を撮ってもISO100をキープできません^^;)。きれいな色に染まった雲だったんですがねえ...・[公園入口]いつもの公園の入口付近はこんもりしているせいかとても暗くて...右下に見える公園への道がかすかに分かる程度...もう街灯がいい雰囲気を作り始めてます。[公園のテーブルベンチ]ジメッとしているせいかまだ多少明るい時間帯にも関わらず人っ子一人いない公園のテーブルベンチ、ここへ来るとCobbyはおやつをもらえると覚えているのか必ず足を止めて私の顔をじっと見つめます(笑)。[帰り途から]帰り道の土手を歩きながらの一枚。もう足元がけっこう暗いです、かすかな狭い道を挟むようにたくさんのセイバンモロコシたちが風に揺れてます。あまり暗いので開放で...揺れるせいかあまりたくさんの実にはヒットしないですが、良い色合いと空気はさすがに「Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA」のせいでしょうかね。すぐに暗くなってしまう時間帯ゆえたいした被写体も見つからず僅かなシャッターしか切れませんが、これから少しずつ散歩撮の頻度を上げていきましょうかね。実際カメラたちを夏仕様にしてから暑すぎて稼働率がとても低いです、もうすぐ9月とはいえまだまだ暑さを我慢しないとですが、朝夕が少しずつ爽やかになってくれることを密かに祈っています。散歩撮も歳とったCobbyに合わせるので大変ですが、頑張りましょう...^^。2025年8月 江川周辺にて#α7S#Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

2025.08.31

コメント(0)

-

レコードが回っている中での読書は理想の空間か...

★ アナログレコード[Classic]を聴きながら読書は至福の時間 の巻 ★最近ほんとによくレコードを聴くようになりました。最近仕入れたボーカルものやJazzを含め大切に保管していたRockなど...キレイに保管しておいて良かったと今更ながら思ってます^^。せっかく私の勤務先で中古レコードフェアをやっているのだからと、この機会に十数枚手に入れておきました。ボーカル物が多いですね、リンダ・ロンシュタット、リタ・クーリッジ、ジャニス・イアン、カーラ・ボノフそして大好きなフィービ・スノウなどです。でもこれらのLPがみなほとんど615円で手に入るのですから良さげなものはついつい漁りたくなりますよね(笑)。まあ私は長く聴いているだけにPOPS・Jazz・Rockなどにはある程度詳しいですが、職場の同僚(あの私と同じNikon D700保有者)がClassicに詳しくて、彼の助言を得て5枚ほどClassicのレコードもゲットしました。私も広く浅くは聴いていたのですが、彼は筋金入りのアナログ派で購入してきたClassicレコードは手放すことなく...現在プレイヤーを持っていないのにもかかわらず...500枚以上を保有しているとか。さぞやお宝物もあるんでしょうね。まずは私の好きなバロック&モーツァルトの2枚組定番曲集を購入してみました...上の写真のおなじみフェリックス・アーヨを配したI MUSICI(イ・ムジチ)ですね、1~2箇所スクラッチノイズがあるだけでこの2枚組が583円ですよ!例のクリーニングを施しましたが、キレイそのものです。そんなクラシックを聴いていたらなんとなく読書がしたくなってきました(笑)。不思議ですよね、RockやJazzなど聴いているときはそれほどではなかったのですが、バロックとモーツェルトが気持ちをほぐして頭が軽くなるようで読書の衝動が湧いてきたという感じです。さて何を読もうか?勤務先が書店ですから何でもありなんですが、ふとPCテーブルの下からこんなものを引っ張り出して読み出しました...もういまから50年前[1975年]から4年かけて出版された筑摩書房の「現代文学体系・全97巻」です。大学生時代にアルバイトをしていた書店で定期購入をして集めたものですね。私はそれほど読書って好きではなかったのですよねえ...音楽などの趣味の分野を除くとせいぜい小・中・高でも課題図書をこなすのがもっぱらという程度。でも高校を卒業して書店でアルバイトを始めてから毎回様々な本を手にしている関係でその面白みにハマっていきました...そんなとき出会ったのがこの全集でした。秀作・名作というものを片っ端から読んで、いま考えるとその達成感に「悦に入って」いたようで笑っちゃいますよね。でもそんな中から自分の好みって生まれてくるんですよね、それぞれの作品から何某かの感動をもらいましたから...けして無駄ではなかったように思います^^。それから随分と時間が経っていまではこの全集はPC卓の歪みを支える台になっていました(笑)。そこに[Classicレコード]です、この名作たちを読み返す良い機会となりました。この片面30分弱というレコードがとても良いインターバルなんですよねえ、レコードを裏返してまた続きを読み始める...面倒なLPの出し入れを繰り返してもう一枚聴きながら読み始める...良いパターンですね^^。レコードやCDを聴くとその時代のことを思い出すがごとく外箱も色褪せてしまったこの全集を手にとって読んで見ればあの若い学生時代を昨日のごとく蘇らせてくれましたから楽しいですよね。今読み返してあのときわからなかった感情が理解できたり...ありきたりですが今更ながら読書の奥深さを実感しています。全97巻の全集とはいえ色んな事情で手元にはすべて残っていませんが、残ったのには20代なりの理由がありそうでその理由をのんびりと味わってみたいと思っています。なんだかこれから[Classicレコード]が増えそう...^^。2025年8月 自宅にて#筑摩現代文学大系#Vinyl record

2025.08.16

コメント(0)

-

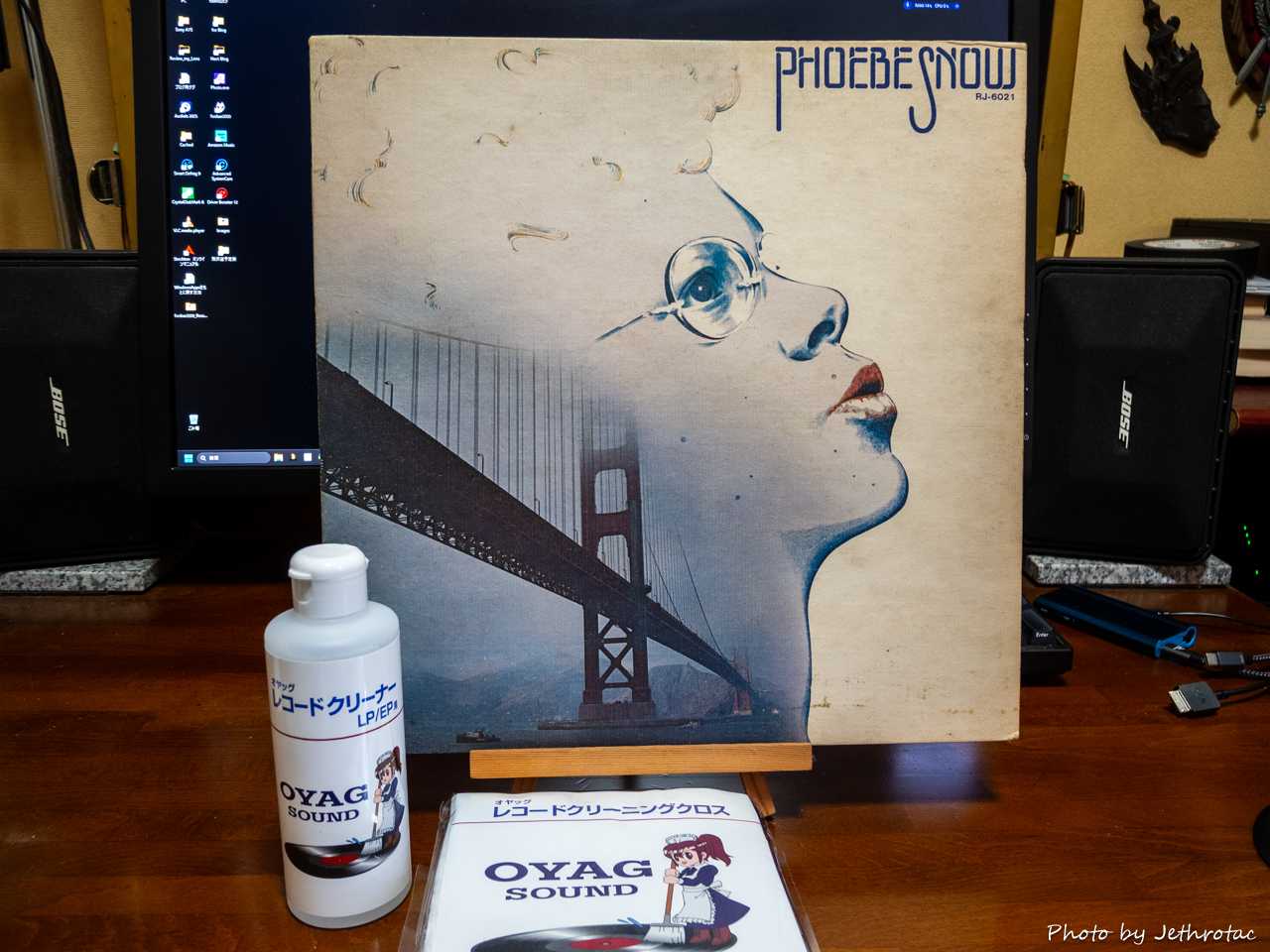

レコード盤をきれいに、クリーンアップを実践だ...「OYAG SOUND」編

★ OYAGでレコードの汚れとプチプチノイズ撃退の巻 ★さてレコードネタが続きますが、今回は先日仕入れた5枚のレコードのうちの2枚の盤面がとても汚れておりなんとかキレイにできないものか...ついでにかけたときに出る「プチップチッ」が少しでも減ってくれればなとレコードクリーニングをしてみました。その2枚というのが大好きなPhoebe Snowの「PHOEBE SNOW」とChick Coreaの「Piano Inprovisation Vol.1」です。今回クリーニングに使ったものがこちら...リンク→「OYAG SOUNDとは」「OYAG SOUND」とはこうしたレコードクリーナーの中ではけっこう知られた商品のようでオーディオ(レコード)マニアの間でも随分と話題に取り上げられているみたいです。◯ OYAG レコードクリーナー(200cc)→ ヨドバシ.comで入手◯ OYAG レコードクリーニングクロス(20枚入) → 同上◯ GPXIIZ LPレコード 内袋 12インチ用(50枚入) → Amazonで入手※今回このクリーナーはとても効果絶大なのでおすすめです...他に500cc・1000cc・2000cc・4000ccとあり容量が多くなるほど割安感が高く500~1000ccでも良いかも(2千~3千円台)。これがお気に入りのアーティストPhoebe Snow「PHOEBE SNOW」のLPの盤面ですがけっこう汚れています。プレイヤーでかけた時にスクラッチノイズがけっこう耳につき、気になりますね^^;)。この大切な盤の前にテストのつもりでクリーニングをかけたChick Corea「Piano Inprovisation Vol.1」の方がもっとひどくてこびりついたような盤面一面の汚れは酷いの一言、まずこちらを試してみました。すると盤面が見違えるようにキレイになって「スクラッチノイズ」が消えるまでは行きませんが、とても聴きやすくなりました。これは効果が期待できるということでこの大切なPhoebe Snowの方へ取り掛かります...Chick Coreaのときと同様に汚れがひどかったので、基本的には3ccくらい使うのですが少し多めにこうして盤面に垂らしていきます。そして「OYAG クリーニングクロス」...これがとても柔らかくて使いやすかったです...の出番です。盤面を溝に沿って反時計回りに拭いていきます。このときクロスが自然に溝に沿って拭かせてくれる感じなのがGoodでした^^。1周終わったところでこの汚れです...もうビックリ!汚れがひどかったのではじめは少し強めに拭きましたが、2周目からはソフトに拭き上げます。みるみるキレイになっていくのが分かるのであとは仕上げにもう一枚新しいものを使って優しく”から拭き”をして終了です。見るからにきれいになりました^^。クリーンルームではないのでどうしても小さなホコリが目につきますが、ほんとキレイになりますよ。キレイにしている間テストで仕上げたChick Coreaを聴きながらそのうまくいった結果を確認したのでもう一つ仕入れた「GPXIIZ LPレコード 内袋」へ入れてジャケットの後ろ側にして外袋にしまいます...こうして保管した方がレコード盤には良いそうです。こちらの内袋がとても丈夫でしっかりしたものです、そして四角形なのでこうしてジャケットに入れずとも皺(しわ)にならずしっかり安定してくれます。さて仕上がった「PHOEBE SNOW」をかけてみます、盤面もキレイになって「スクラッチノイズ」も劇的に少なくなり気持ちよく聴くことができるようになりました...そしてなにより中・高音の抜けが格段に良くなったのには驚きですね。◯ さてもう一つのパターンを見ていただきます。私の昔から持っていたほとんどのレコードにはこのシールが貼られています。これはまさにレコードが主流であったその昔、audio-technicaから出ていたレコードクリーニングと静電気防止のクリーナー「SOUND GUARD(サウンド・ガード)」というものを塗布してあるという証のシールです。スプレー式のクリーナーですが、謳い文句が一度スプレーして拭き上げれば静電気を防止して半永久的に美しい盤面を保持してくれるというシロモノです。ですからこれを処理したレコード盤はしまい込んだままですが35年以上経った現在盤面を見てもとてもキレイです。ただ前にも書きましたがやはりプレイヤーにかけるとレコード針の先がホコリまみれになることが多かったです...これだけの長期間放置ですから何某かのカスみたいなものが出るんでしょうね。この2枚組の「Living in the Past」も塗布済みでした、2枚目のいわば ”C面” がカーネギーホールでのライブ2曲が入っておりこれがとても音が良くていいライブなので今回久しぶりに聴いてみたら若干のスクラッチノイズと最後は針先のホコリがすごかった。なのでこのシールを張った「SOUND GUARD処理済み盤」をこれから少しずつ徹底的にクリーンアップしていこうということに。そこでこれの出番です...「LION 超極細毛 システマ・レギュラー[4列]ふつう」...ハブラシですね(笑)。OYAGのクリーニング液をこれで盤面に伸ばしながら音溝に沿ってゴミを掻き出す作業をします。少し乱暴に見えますがしっかりクリーニング液を含ませながらならゴシゴシやっても大丈夫みたいです、最初ハブラシも液体を吸いますので多めに垂らしておきました。その後は前と同様にクリーニングクロスで音溝に沿って優しく拭き上げる感じで仕上げですね。クリーニング前は盤面が見た目とてもキレイですからこのブラッシングの作業は必要か迷ったのですが、クロスで拭いてもキレイなままのような気がしてチャレンジすることにしました。ところがこれを見たらやってよかったと思わず納得...作業終了後のブラシですが、ご覧のようにブラシの間に黒いものがたくさんついてきました。こんなに目に見えるほどのものが出てくるのですからやはりやって大正解のようですね。その甲斐あっての出来上がりは...もう新品かと思えるようなキレイな盤面になりました^^。さっそくC面の”ライブ”を聴いてみるとスクラッチノイズはほぼ皆無で、前述したようにサウンドもメリハリのあるもので同様に中・高音の抜けもとても良くなりました...これホント驚きます。この”OYAG”のクリーニングコンビはとても効果が高く使えますね、あの音溝に食い込むようななんとも言えないソフトな拭き心地は絶妙ですよ...正直クセになりそうです(笑)。長く良い音でレコードが楽しめそうです...^^。2025年8月 自宅にて#OYAG SOUND#レコードクリーニング

2025.08.07

コメント(0)

-

やっぱりアナログっていいなあ...HTT-1100と私のレコード

★ レコードの魅力ってやっぱりデジタルとちょっと違うかな の巻 ★レコードプレイヤー「HTT-1100」が我が書斎にやってきてこのところレコード三昧の日々を過ごしています^^。現在の所有枚数はとても少ないです、なにせCDへの完全移行期に500枚ほどのレコードを処分する際「無人島へ持っていくならこの一枚」的に選んで手元に残った大好きなLP20数枚ですから^^。さて長くPC-Audioの環境を少しでも良くしようと色々工夫をしてきて最近はBOSE"101MM"を中心としたニアフィールドリスニングとしては十分とは言えないが「HiRes」も楽しめるような環境になってきたかなと思っています。なので今回それこそ35年以上ぶりかな、安い部類に入るようなレコードプレイヤーを導入してみてもその鳴り方の良さにはちょっと驚いています...PC-Audioで腕を磨いてきたおかげでしょうかね(笑)。今まで聴き慣れたデジタル・ミュージックとは一線を画する鳴り方とでも言うか、ボーカル物など聴いていてもその「角の取れた優しいサウンド」のような気持ち良さがあるんですよね。そして見直したのがPC卓の下で眠っていたサブウーファーのYAMAHA「YST-SW50」がいい味を加えてくれるんです。いままでもデジタルではその機能の良さは実感していました...Acoustic Jazzなどで言えばベースの胴鳴りをしっかり感じさせてくれたり、ロックでは低音を厚くしてよりエネルギッシュに聴くことができます。でも今回アナログレコードに使ってみると...もちろん低音の「厚み」はありますが、それよりも低音に芯がありながら低音域全体に気持ちの良い『ふくよかさ』を感じさせてるんです。今まで使ったカメラで言ってみればデジタルが「α7RII」ならアナログは「D700」であり「α7S」、そしてもっと極端に言えばその差は「最新」の純正レンズたちと「オールドレンズ」といっても良いかもしれません...まさに「アナログ」はあのシャープさでは負けるが現代レンズでは出せないオールドのなんとも言えない「味」を魅せてくれるがごとしなんです。◯ アナログサウンドがこんなに素敵だったなんて!そんなことをもっとも感じさせてくれたのがこのアルバムです...CDに移行してここ40年近くこれは聴くことができなかったので、CDやAmazon HDから録った[flac]で楽しんでいました。特にこのアルバムは2021年に「50th Aniversary Deluxe Edition」が出てさっそく”Audals One” でダウンロードしてfoobar2000でしょっちゅう聴いていました。そこに今回の「Htt-1100」です...これがホント驚きました。デジタルの方は上の図でわかるようにこの「flacファイル」の音質は現在録れる最高ビットレートの[24bit:192kHz]なんですが、とても良い音で聴くことができるようになった「foobar2000」でのサウンドと比べたときにアナログサウンドがまるで違うんです(ともにサブウーファー使用です)。デジタルサウンドと違ってベースはまろやかながらもガツンとくる重さがありアコースティックギターの生々しい張りのある響き、そして何よりボーカルやバックコーラスなど歌声の曲に自然に溶け込みながらも分離良く耳に届く様はまさに鳥肌モノでした...まさに「アナログは音場(その場の空気)を聴かせる」というのが納得です。このHTT-1100のカートリッジであるaudio-technicaの「AT-6300L」はロングセラーではあるがほぼお手軽・安価なプレイヤーの御用達カートリッジみたいである...交換針も入手しやすく安い。それでこんなに感動をもらえるサウンドをクリエイトしてくれるのだから、カートリッジのグレードを上げたらさぞかしいい音で鳴るのでは...と想像に難くないですよね^^。話は少しそれますが...若き独身貴族時代は銀行の定期の利率が年8%という今では考えられない時代で、せっせと貯金したその「利息」をほぼすべてオーディオに当てるという夢のような生活をしていました。その時代このレコードプレイヤーに至ってはDENONのDP-3000番代のターンテーブルとSAECのトーンアームを10kg以上ある「大理石」でできたベースに組み込んで定番MCカートリッジ「DL-103」をMCトランス経由でアンプに繋いでいました...記憶ではプレイヤーだけでも軽く20万超えだったかな...そんなバブルな時代でした^^;)。レコードの時代から「音の良さは入口と出口で決まる」と言われていましたので、やはりカートリッジも良いものを使うのが”吉”ですよね...そのうち探してみたいですね^^。◯ アナログレコードは<AAA>こそが命なのかな今回前述したような感動をアナログレコードから受けたということもあり、手持ちのLPの出所を調べてみました。問題の日本盤「Déjà Vu(Crosby, Stills, Nash & Young)」は1970年リリースですが、私の盤は...[カタログナンバー:Atlantic P-10123A]で1976年に再発売されたもの、買い替えの前は1970年初発売のものが手元にあったんですがねえ(擦り切れるまで聴いたせいで手放しました)^^;)。そして手持ちで一番枚数の多いイギリスのトラッド・ロックといってもよいのか学生時代から愛聴している”Jethro Tull”のアルバムたち。(※ちなみに私のニックネームはこのバンドからいただいている:笑)2枚組「Live:Bursting Out」だけ日本盤でこれは間違えなく1978年発売と同時に手にれた初版物で、写真に見えるものを含め他に9枚あるアルバムは同様に購入した日本盤初物を手放して英国盤を手元に置きたくて買い替えた代物。そのためそれぞれが何年かあとの再発物となりもともとの「グリーンレーベル」ではなく残念ながら途中から採用された「ブルー&ホワイトレーベル」である。でもやはり聴いていると「マスター」がある国の盤はやっぱり良いみたい^^。そしてわかってはいたものの今回調べて一番驚いたのがこの”John Mayall”御大だ。中学3年頃から(Art)ROCKを聴き始めて高校に入ってすぐ馴染みのレコード屋の店主から「Cream聴くならこれも聴いてみたら」と勧められて購入した一枚。当時珍しかった直輸入盤の日本正規販売の代物だ。出たばかりゆえに型番とレーベルを見るからに世界同時発売の初版物(1971年リリースのイギリスDECCA盤)だった、まさに「オリジナル」であるがなんと54年も前のレコードですよねえ。なぜ[Vol.2]にしたのかはこの盤に当時お気に入りのギタリストEric Clapton・Peter GreenそしてMick Taylorが揃っていたから...まだまだ盤もジャケットもとてもきれいです^^。まあしかし調べると面白いもので、普段お世話になっている「Discogs」がLPを調べるにもとても便利だった。そしてつくづく思うのは録音~ミックスダウン~カッティング(プレス)までをアナログで作られた<AAA>がやっぱり気持ち良い音の源泉かなと思わせてくれたこと。古いレコードだからけして「今どきの音」ではないがその時代の空気がしっかりと詰まっている気がしてならないのですよねえ、加えてそれはデジタルではなし得ない「空気」だということだろう。デジタルの現代だからこそ、アナログの時代を若い感性で生きてきた人間だからこそよりはっきりと違いが感じられるのかもしれませんね。なので今どきのアーティストがアナログ人気に乗じてCDと同時にLPも出したりしますが、これははっきりと<AAA>ではないですからね、<DDD>じゃ良い音は出てもこの空気までは出ないでしょうね。◯ プレイヤー&レコード周りのメンテナンスをしてみましょうかそんなこんなで手持ちのLPをあれこれ聴いていたらレコード針がホコリだらけに...。そりゃそうですよね、しまい込んで35年以上レコードをジャケットから出すこともしてこなかったんですから。湿気のない暗所で保管はしていたので「カビ」による被害は皆無ですが、レコードに詳しい方からするともともとレコード盤上に塗布されている微量な特殊薬剤が長期間の保存のために音の溝の上に堆積物のようになってしまうことがあるそうです...レコード針も汚れるわけですよね。そこで針の汚れを取るためにこれを用意しました...とりあえず針だけはきれいにということで「Stylus Cleaner & Liquid」です。この間手に入れたChic Coreaの「Piano Inprovisation Vol.1」も盤面が随分と汚れていたのでレコードクリーナーなども手に入れておこうかと思っています。CDと違ってこういう面倒な作業やアイテムが必要なところも「アナログ」の楽しさなんでしょう(笑)。PCで作業しながらLPを聴いていると片面がすぐに終わって「プチッ、プチッ」という音で気がつくのがなんかとても懐かしく、そして楽しくLPを聴いている今日このごろです...^^。2025年8月 自宅にて#HTT-1100#アナログレコード

2025.08.06

コメント(0)

-

とうとう「レコードプレイヤー」買っちゃいました^^...”HTT-1100”

★ もしかしてBEST BUYか? OTAIRECORD:HTT-1100 巻 ★「Audials One」を使い始めて”mp3”から始まり現在はほぼ<HD or UltraHD>の”flac”で「HiRes」サウンドまでを楽しんでいます。CDやMDもほんのたまにですが聴くことはありますが、それらの枚数に比べ圧倒的に少ない「LP」はせいぜい20枚程度でしょうか。でもその比べようもない美しさから私の書斎には以前にも書きましたがLP専用のディスプレイ(フレーム)が壁にセットされ昔愛聴して手元に残ったフェイバリットアルバムを飾っています。そしてつい先日以前から欲しかったまさに「待望のアルバム」がわが書斎にやって来ました、これなのです...やっぱりCDと違って味がありますよねえ...^^。Phoebe Snowの第1作目にして彼女のベスト&代表作と思っている「Phoebe Snow」です。このアルバムは全編を通して”アフターアワー”をほうふつとさせるJazzyな雰囲気で満ちた統一感のある傑作なんです。このあと後半のアルバムは良くも悪くもPOPSやSOULなど彼女のルーツ的なサウンドを追求していく格好で「歌声」もソウルフルなものへと移行していき...悪くないのですが私的には少しずつ離れてしまいました。とにかくこのアルバム「Phoebe Snow」は代表曲の「Poetry Man」をはじめどの曲もしっとりと心に響いてくるような歌ばかりで大好きなんですよねえ^^。著名なジャズマンたちもしゃしゃり出ることなく彼女の歌声をしっかりサポートしてくれていて好感が持てるし、とにかく最高なんです(笑)。このファーストアルバムはCDでも最近は手に入れにくくなっておりますが、私のCDライブラリーにはこれを含め「Rock Away」以外のアルバムはすべて揃っているんですがやはりヘビーローテションはこのファーストですよねえ。そんな傑作LPの取っ掛かりを得てとうとうこれを手に入れてしまいました...[HTT-1100:by OTAIRECORD]これは絶妙なタイミングで見つけてしまいました、以前から1万円前後でプレイヤーは買えると思っていたのでいつでもいいかななんて思っていたんですがTechnicsやDENONなどと比べても「仕様的にもベストで安価」なこの最近発売になった「HTT-1100」を見つけてしまったのですよねえ^^。名古屋のOTAIRECORDというところが作ったものですが、とても良くできてます、詳細については上の写真のリンクを辿ってご覧いただければ一目瞭然かと思います...26,800円は絶対安い!。久しぶりにレコードプレイヤーそれもけっこう本式なもの...いよいよ書斎の防湿庫をライティングデスクの下へ移動させて、昔取った杵柄ではないが楽しいセッティングに入りました...事前にアンプの裏に接続しておいたRCAケーブル(BELDEN 88760)とアース線それに電源アダプターからの接続ピンです。なにせプレイヤーをセットしてから裏の配線は30kg以上あるTAOCのラックは動かせないのでプレイヤーを乗せる前に重たい(プレイヤーの下になる)天板を外してアンプにセットしておきました。それぞれプレイヤーの裏に接続します...、ちなみにアンプのフォノイコライザーを使用しますので切り替えスイッチは「LINE」ではなく「PHONO」へセットしてBluetoothは「OFF」に。そしてプレイヤーのセットに入っていたカートリッジAudio-technicaの「AT-3600L」を取り付けます。さあそれらしくなってきました...^^。そしてずっと昔に慣れ親しんだ「針圧」と「アンチスケーティング」の調整に入ります。トーンアームの並行・バランスを取ってから適正針圧3.5gにセットして、アンチスケーティングの目盛りもそれにあわせます。さあ何十年ぶりでしょうか、アンプ「A-04」のインプットセレクターを”PHONO”に、そしてPhonoイコライザーの位置”MM”を確認しておきます...なんかドキドキしますね(笑)。この「HTT-1100」の優れた点はたくさんあります、電源ONにして回転数を合わせてスタートボタンを押し針をレコードに落とすわけですが、トーンアームがアームレストにあるときは音声信号がOFFになるんです...いわばグランドノイズ対策もしっかりされてます。(※Webの商品説明には「トーンアームを動かすとターンテーブル回転開始。」となってますが、私のプレイヤーではトーンアームを動かすだけでは回転は始まりません、問い合わせてやり方を知りたいと思ってます)[2025/08/02追記]メールにて確認したところ時間をおかずすぐにTELにて御返事をいただきました...結果としては「7インチレコードにて不具合が生じたため、現在はこの機能は外しました」とのこと。ホームページからもすぐにこの項目を削除いたしますとの素早い報告をいただきました...凄いスピーディなリアクションで驚きました^^。さらに加えてご覧のように暗い中でも針が落としやすくなるように小さなターゲットライトやアームリフターまで付いてます。さていよいよ針を落として音出しをしてみます...すると左側にあるストロボライトに照らされたターンテーブルのドットが安定していない(止まって見えない)ことに気が付きました。もちろんこのプレイヤー優れモノで将来のベルトドライブ用のベルトが伸びたりした時のために「ピッチコントローラー」が付いているのですぐに調整可能なんですが、メーカーが教えてくれた裏技を一つ披露しましょうか...^^。[初期状態でピッチが狂っている場合の対応策]まずはBluetoothのマークが付いたストロボの上部の蓋を優しく外します...けっこう固いので注意が必要、ケーブルを切らないように。上の写真のように開けられたら33回転の場合は写真内部下側の白いマイナスドライバーで回せるポールを回転する最上段のドットが止まって見えるように回して調節します...上側が45回転(2段目のドットに合わせる)で下側が33回転用の調整ネジになっています。これで初期調整はすべてOKとなりました、準備OKということで...まず初めにかけるレコードといえばこれだ!音も良くて大好きなアルバム、ロバート・プラントのソロアルバム「The Principle of Moments」。★ いやいやとても良い音でなりますぞ! ★ケーブルにも拘れるので今回は最初から”何も足さない、何も引かない”「BELDEN 88760」を使いました。まあこのプレイヤーはこの値段で初心者にはもったいないくらいになんでもありだ。ユニバーサルアームなのでカートリッジをとっかえひっかえも可能だし、前述したようにケーブルにもこだわれるし至れり尽くせりのプレイヤーと言えるだろう^^。それにより現在の私の「Music PC」を中心としたオーディオシステムは以下のようになりました...とうとうアンプの入力端子はこの「Phono」が繋がりすべて埋まる形になりました、MDプレイヤーも接続されてますが、接続図に記入されないがごとく残念ですがこれから出番はより少なくなるでしょうねえ^^;)。実は今回のLP(アルバム)は私の勤務する書店の問屋が企画した店頭での「中古レコードフェア」で手に入れたもので、ついでにめぼしいものを他にも4枚ほど仕入れています...《 Vocal Album 》《 Jazz Album 》懐かしいですよね、これどれも618円~1,980円で手に入れたんです。たぶんレコード本体には傷などがあるのだろうと思ったのですが、618円の《Vocal Album》2枚の方でさえ傷なし・歌詞カード・帯付きでその上ジャケットの状態もスレ・角打ちなども皆無で信じられないほど上物でした...まさに飾るには最高の一品たちです(笑)。《Jazz Album》の方はさすがに若干の色褪せが見られるチック・コリアの「PIANO INPROVISATIONS VOL.1」(スクラッチノイズあり)ですが、ソニー・クラークの名盤などはVocal Album同様にきれいそのもの。そして肝心のレコード盤の状態に至っては今回仕入れた5枚のうち4枚には目に見える傷は皆無、きれいなものです...ほんと驚きますよね。所有枚数からすればプレイヤーの使用頻度はそれほど高くはならないだろうが、この値段でこれだけの良品が手に入るのだからまず後悔はないと言っていいだろう。ある本によると2年ほど前からレコードプレイヤーの販売台数がCDプレイヤーのそれを上回ってきたという、それこそ若い層にも「新鮮」と受け入れられてきたということか。だからこそこういう安価でも優れたレコードプレイヤーが登場し始めたということだろう。逆にこんな良いプレイヤーが手に入ったのだからレコードがこれから増えそうで新たな悩みになりそうだ...今回はそんな楽しい話題でした。2025年7月 自宅にて#Phoebe Snow#HTT-1100

2025.08.02

コメント(0)

-

HEXANON 57mm F1.4で早朝散歩...絞りを開けたドリーミーなボケは健在だ

★ α7III + HEXANON 57mm F1.4の巻 ★昼間の暑さが半端なくなってから久しいですが、朝も早から暑いのです(笑)。少し前まではCobbyの朝の散歩に出るときは6時半に起きて7時前くらいから歩き始める感じでしたが、もう十分暑い時間なのでいまでは5時半に起きて身支度をしてすぐに家を出るようにしています。それでも帰る頃にはもう暑さ爆発ですからねえ、この異常気象には参ってしまいます (T_T)。さて今回はそんな暑さの中カメラを持てないでいましたが、せっかく早朝に出られるようになったので手に馴染んだ「α7III」に表題の「KONICA HEXANON 57mm F1.4」を付けて歩いてみました^^。「α7IV」同様に「α7III」などにオールドレンズを付けるときは手ぶれ補正をレンズに対応させるために焦点距離をセットしなくてはいけないのですが、これをついつい忘れてしまいますね^^;)。今回もすっかりセットし忘れていたのですが、テストで付けたマクロレンズの<60mm>になっていたのでラッキーというところです。さてドリーミーなボケが魅力のこのレンズですが「α7III」でもしっかり見せてくれました、あまり興味を引く被写体が多くなかったのですがこのレンズの味を確認できるかと思いますのでご覧いただきましょうか...[ブラックベリー]いきなり出ましたねドリーミーなボケ、けして二線ボケにはしないぞという踏ん張りを感じさせます(笑)。それにしてもこのブラックベリーというのはこの小さな実一つひとつは少し固いのかと思っていたのですが、今回触ってみたらなんと柔らかいことよ...驚きました、思わず口にしたくなるほど^^。[姫キスゲ]同じようなボケの背景から浮き上がる姫キスゲです、「α7S」より抜けの良くなる「α7III」でもこうしたシーンではさすがに開放での柔らかさが勝っているかのようですね。[ハグロトンボ:APS-Cモード]開放にこだわってAPS-Cモードで追っかけてみましたが、なんとも素敵なムードを醸してくれました。この記事を書いている現在ではたくさんの「ハグロトンボ」が公園のこの小川沿いにたむろしています、また今年もたくさんの「拝み」を見せてくれることでしょうね(笑)。[広場の時計]この日のまだ汚れのない空気の中で早朝の気持ち良い空が印象的でした...。[イロハモミジ]最後の一枚はそろそろ暑くなりだしてきたので涼しそうなモミジ林に逃げ込んでのもの、涼しげな空気を感じさせるような素敵な描写をいただきました。あまり枚数がなかったですがこのレンズの味を少しでも味わっていただけたら幸いです。最近は自転車通勤3年目を過ぎて少し膝に痛みを感じ始めて歩くのが少し辛いくらいでなかなか「散歩撮」に力が入らず残念ですが、休養を心がけてこれからの時間を楽しまなければですね...^^。2025年7月 江川周辺にて#α7III#KONICA HEXANON 57mm F1.4

2025.07.31

コメント(0)

-

2026年の自転車に関する制度(交通ルール)改正って厳しそうだけど!?...

★ Walkmanが使いやすくなったけどちょっと心配も の巻 ★最近はホント電動アシスト自転車に変えてとても楽に通勤できています。ほんとこれのおかげなんですよねえ...先月には近場の朝日サイクルベースへ(購入後)最初の点検にも行って絶好調です。ただ後付けで用意していたパーツでのいくつかの変更点もありました、一つはテールライトですね。これはハンドルにセットしたライトにおまけで付いてきたテールランプなんです。とても明るくてよかったのですがいかんせん充電する容量が小さいのかすぐ切れてしまうんです。仕方なく以前のシティサイクルで使っていた物に変えました...こちらはコイン形リチウム電池x2枚の強力タイプなので明るいし持ちもそこそこ良いですから安心なんですよねえ。そしてもう一つは本体の充電式ライト...これが携帯を載せられるようになっているんですが、まず携帯は使うこともなく最近はもっぱら「Walkman」で使っています。サイズがまさにピッタンコ!このために作ったかのように美しいフォルムです(笑)。運転中は操作しないですが曲を変えたいときなどこうして固定できるととても便利、ですがWalkmanは防水ではないので雨のときはバッグやカッパのポケットに入れますがね^^;)。とここまで使い勝手がとても良くなってきた私の自転車なんですがここ最近ニュースにもなってきた来年2026年4月からの<自転車に関する交通ルールの大きな変更>がとても気になってきました。今まで注意で済んでいたようなことが切符を切られて反則金を払わなければならなくなるとか...!!かなりたくさんの項目で細かく罰則が決まっているようですが...[主な違反と反則金]◯ 運転中の携帯電話等の使用禁止:12,000円(事故を起こせは赤切符)◯ 信号無視:6,000円◯ 無灯火:5,000円◯ 一時不停止:5,000円◯ 歩道通行違反:6,000円(通行可の標識がない歩道を通行した場合)◯ イヤホン・傘さし:5,000円◯ 酒気帯び・酒酔い:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(赤切符の罰則の強化)※酒気帯び運転の場合は自転車を提供した側や自転車で来店した事を知って酒類を提供した側も罰則があります。スマホのながら運転や逆走、歩道での歩行者無視の荒い運転などもってのほかで金額は別として罰金は大いに賛成なのですが、「歩道通行禁止」ってどうやって取り締まるんですかねえ?かなり普通に見られる行為で取り締まれるんですかねえ、まあこれも例外があって「13歳以下の幼児・児童及び70歳以上の高齢者」や身障者などは除くとなってます(現行でも同様)...幸いなことに私は今年70歳、通行可ということになりますが^^;)。その他かなりたくさんの違反項目がありますが、常識で考えれば守って当然ということばかりなんです...ですがそれは車やバイクの免許を持っている者にとってはですがねえ。いきなり来春から実施して認知してもらえることなんだろうかと、現状を見る限り思ってしまいます。そして罰金5,000円の<イヤホン>ですよねえ^^;)。せっかくより良い音で聴くことができるようになったというところですが、これ違反になるんですかねえ?いろいろ調べてみると...両耳を塞ぐカナル型・密閉型ヘッドホンを使用した状態での走行音量が大きく、周囲の音(クラクションや接近音など)が遮断される音楽や通話に気を取られて前方不注意になるワイヤレス・優先を問わず周囲の安全確認が困難な状況...などこれからすると耳をふさがないので周囲の音が明確に聞こえる骨伝導イヤホンであれば、違反とまでは言えない場合もあるが、地域によって解釈に差があるので注意が必要だということだそうです。けっこう警察署(県警)によって解釈に違いがあるのは事実だそうで、県警それぞれの専門部署の解釈に頼るところが多いということで「なんでだよ!?」と思ってしまいますね^^;)。私の住まいである埼玉のこのエリアで「違反ではない」ことを願うばかりです。問題は「周囲の音が聞こえない危険な状態」かどうかなのだろうから「骨伝導」の理解が警察にあることを期待しましょう...^^。2025年7月 自宅にて#S18#自転車に関する交通ルールの大きな変更

2025.07.16

コメント(0)

-

α7IIIで久しぶりに味わうSONYの”STF”は美味しかった...^^

★ α7III + FE 100mm F2.8 STF GM OSSの巻 ★さあ今回は少し前に予告していた通り帰ってきたα7IIIにMinolta伝家の宝刀「STF」をSONYの技術で昇華させたレンズ「FE 100mm F2.8 STF GM OSS」の登場である。ちなみに上の写真は5年ほど前にこのレンズを購入したタイミングでその時手元にあったNikon Coolpix P7100で物撮りまがいで撮ったものなんですが、なかなかな写りですよね...頼りになるデジカメなんです^^。もう今ではこの写真に見えるフードに一筋の目立つ傷をつけてしまいましたが、金属製のオールドなどの「傷も勲章」的な味わいとと違って今どきの樹脂製だと傷は単に傷としか見えないのがとても残念(笑)。重量約700gで680gのα7IIIと合わせるとフードも入れて1.4kg以上ありますからちょっとズッシリきますね。でもTamronの「SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1」同様に素敵な画を吐き出してくれますので気にしてられませんよね。私の散歩撮エリア内であれば花などが中心となりますのでマクロでない限りあまり通常の絞りで[f/5.6~f/8.0]あたりは使うことがないですので、このレンズの”STF(Smooth Trans Focus)”が効く絞り値[T5.6(f/2.8)~T8.0(f/4.0)]はまさにうってつけというわけですね。※ここで言うT5.6などの”T値”とは実行絞り値のことで前述したように開放T5.6は被写界深度的にはf/2.8ですが明るさで言う絞り値ではf/5.6に相当するという意味です...いわばとても暗いレンズなんです^^;)。そんなレンズですから晴天下ではそれほど問題にならないですが、曇天や暗い場所などでは露出に少し気を使います。なのでα7IIIの[M(マニュアル露出)]使用でセンターボタンにセットした「再押しAEL」での(露出補正ダイアルに充てがわれる)ISO感度調整機能を利用して絞りとシャッタースピードを確保する撮影スタイルになります...なんやかんややってきましたが、このレンズだとこれが一番ですね。今回は二日ほどかけての散歩撮の様子になりますが、2日ともどちらかというと光が弱い状況でしたのでまさにこのスタイルの独壇場。風もなかったしレンズ自体OSSも付いているので”SS”は1/125~1/160で十分かと後半[A(絞り優先)]に変えるまで今回シャッタースピードはほぼ1/160ばかり、ISO感度表示でその場の明るさが想像できるかと思います(笑)。それでは見ていくことにしましょうか...[Blackberry]家を出てすぐのお宅に毎年見事に実を付ける「ブラックベリー」です、一部黒くなりだしているのがわかりますがこの記事を書いている午後にはしっかり黒い実と赤い実が素敵なコンビネーションを見せてくれました。[熟し始めたBlackberry]ここからは最後までこのレンズの”STFの味”がしっかり分かる画像ばかりです、お楽しみください...[ムラサキツメクサ]この背景ですよねえ^^。ピント面はどこまでもシャープにそして背景は独特な柔らかさのボケでまさにSTFの”ワン・アンド・オンリー”な世界を魅せてくれます。[姫キスゲ]ざわつきそうな暗い背景も柔らかく抑え込んでくれます。[ドウダンツツジ]こうして見るたびに思うのですが...背景のボケにMinolta(ROKKOR)的なボケ味のニュアンスが感じられるのはMinoltaのボケに関しての最終奥義である”STF技術”をSONYが引き継いでいるせい?[Agapanthus]今回どの花もけしてベストな状態ではないものばかりだったのですが、STFがまさに見られる一枚にしてくれていること...これって恩恵大きいですよね(笑)。[marigold]これはSTFが効く最小絞りの[T8.0]f/4.0相当です。ピント面はあくまでシャープにそこから気持ちよくボケていきます。[ノウゼンカズラ]このノウゼンカズラもあと1~2日早ければもっと素敵な状態を撮れたでしょうねえ...残念、でもこの生き生きした空気感はなんとも言えません。[姫檜扇水仙(ヒメヒオウギズイセン)]この背景から来る光を感じさせながらのSTF的なボケ空間の描写もまた一興です。[Cobby]老化の一途をたどるCobby(14歳)ですが、最近は大好きな散歩も持久力がなくなってきました^^;)。まあいまは暑さのせいもありなおさらなんですが、こうして途中の涼しい場所でへたり込むことが多くなりこの時も「行くよ」といってリードを引いても動こうとはせずねばる始末...足取りも遅くなりましたからこちらが合わせるしかありません...でも見た目通り元気は元気なんですよ^^。いつまでも散歩撮に付き合ってくれることを祈ります...。[エキナセア:メローイエロー]最後の一枚は...このレンズでも撮ってみましたよ「ルドベキア・タカオ」、きれいに育ったシベの美しさはどうでしょうか。優しいボケの背景から見事に浮き上がります。[2025/07/07追記]画像2枚による”Copilot”とのやり取りから花・葉・シベ等の特徴を照らし合わせた結果「エキナセア:メローイエロー」と判明...なかなか面白いやり取りでした^^。いかがでしたでしょうか...まさにこのレンズはSONY「α」使いにはマストアイテムでしょうねえ、CanonやFujiのような申し訳ないですがSTFのまがい物ではないMinolta技術陣の魂を正当に受け継いだレンズだと言えそうです。だからこそこのレンズを使っているとその源であるMinoltaのマニュアルレンズ「135mm F2.8 STF(開放T4.5)」を使ってみたくなるのですよねえ^^;)。そのうち絶対手に入れようと思ってます...^^。2025年7月 江川周辺・文化の杜公園ほかにて#α7III#FE 100mm F2.8 STF GM OSS

2025.07.06

コメント(0)

-

ロッコールファミリーでつかの間の一服...MC 50mm F1.4だ

★ α7S + MC ROKKOR-PG 50mm F1.4の巻 ★このところ「α7III」が戻ってきたので出番がとても多くなってしまいオールドの母艦「α7S」を殆ど触ってない状況でした。[My ROKKOR Lenses]そこで今回はオールドレンズの母艦「α7S」に出番を与えるべく...しばらく前の画像たちですが...大好きな上に見えるロッコールファミリーから「MC ROKKOR-PG 50mm F1.4」を付けた散歩撮を記録しておくことにしました。このところレンズの購入はほとんどSONY純正かサードパーティ製ばかりでオールドレンズの仕入れはありません。このROKKORにしても上のツリー図に見られるレンズたちがあれば十分以上に遊べますので増やす予定もありませんね^^;)。なんといってもこの手持ちの”ROKKOR標準レンズ”たちを比べてみると基本的には臨場感豊かで柔らかなボケとインフォーカスの素敵なバランスを持つROKKORなんですが...線の細さと柔らかさが持ち前の「AUTO ROKKOR」、そしてよりシャープさとコントラストを豊かにし始めた「MC ROKKOR」というレンズ群のの中にあって太めの線で色乗りのとても良い「AUTO ROKKOR-PF 55mm F2」があったり、「XR RIKENON 50mm F2」の極めつけのボケをももろともしない”暴れん坊将軍”的なボケを見せる「MC ROKKOR-PF 58mm F1.4」があったりと、とにかく上の図にあるレンズだけでもくせ者が混じっているのですからバラエティには不足がありません(笑)。それでは僅かですがこの時の散歩撮の様子を見ていきましょうか...[ドウダンツツジ]「MC ROKKOR」の代表と言える描写ではないでしょうか...インフォーカスと背景のベール感たっぷりのボケがなんとも言えない空気を醸してくれます。[ガクアジサイ]まだまだ青いガクアジサイです、その新鮮な可愛らしさが濃い葉の色を素敵に対比させてくれます。[アジサイ #1][アジサイ #2]シャープなインフォーカスが素敵な輝きを見せるようです...好きなんですこういう描写。臨場感を醸す気持ち良いボケが画面を柔らかく保ってくれますよね。菖蒲田にも寄りました。[菖蒲 #1][菖蒲 #2]絞りを開けても”ボケの中に醸す臨場感”はご覧のとおり、Nikkorの”ボケても形状を残す”とはひと味違った素敵な柔らかな世界が広がります...開放では素敵な空気の中で菖蒲の花が宙を舞っているかのごとし^^。[菖蒲 #3]いかがですか...MC ROKKORの代表選手「MC ROKKOR-PG 50mm F1.4」の美味しさはまだまだ出し切れてはいませんが、いつでも付けて歩きたくなる”My Favorite Lenses”の一本なんです。さてそろそろカメラたちも「夏仕様」にしないと持ち出しが億劫になってしまいそうです、家のカメラたちも衣替えをしてあげないとですね(笑)。2025年6月 山崎公園:菖蒲田にて#α7S#MC ROKKOR-PG 50mm F1.4

2025.07.05

コメント(0)

-

「α7III」が最後の復活...やはり「α7IV」よりこれだ!

★ α7IIIが奇跡の復活、これが最後かなの巻 ★今回はまずこのレンズの登場からだ...SONY用プラナー「Zeiss Loxia 2/50」である。そして私のカメラの話であるが、あのかつて純正レンズでの写りで一番使い勝手と画質が気に入っていた「α7III」が戻ってきたのである。なんとも今回は衝動買いのような感じだった...なにげに見ていたカメラ店で極上品の「α7III(中古)」を発見してしまったのだ、値段も極上美品とは思えぬ安さで思わず財布を出していたというなんともお恥ずかしい次第であるがこの出会いになんとも言えぬ「縁」のようなものを感じてしまったのだ^^;)。というわけでこれが最後であろう「α7III」の復活でかつてのようにSONYは2台体制となった。(上の写真は先代のα7IIIだ)「α7IV」は画質は別としてどうしても手にしっくり来なかったために手放したが、やはり久しぶりに「α7III」を手にするとなんともしっくりとくるのである...やっぱりあの「α7IV」のゴツさはないなと再認識だ...重量はほぼ一緒なのに不思議なものだ(笑)。「シャッター数.com」で調べた結果は2,100枚程度...これだけはまったくあてにはならないが、”SONY Alpha Shutter Tool”が使えなくなったがどうしちゃったんだろうか?(こちらが今回入手した傷ひとつないα7III)そして今回はα7IIIの初期不良などの有無の確認も兼ねてもう一つのレンズ「Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D」も使ってマニュアル露出も含め普段の絞り優先[A]やマニュアル[M]なども使いいろいろ撮影を試みた。α7IIIのわたし的な使いやすい設定などはこのブログに記録してあるのでこういう時はとても便利で助かった(笑)。なので今回はそれぞれのレンズによる描写を分けて見ていこうと思う...************************* ◯ Zeiss Loxia 2/50*************************[レッドカサブランカ]厳密には”カサブランカ(casablanca)”は1970年代にオランダでの品種改良で生まれた白のみの花でありこちらはそれのハイブリッドというところだろう。毎年こちらの家で目にするこの花はシベまですべて赤一色でとても大きく”見事”の一言に尽きる。こうして見ても「Zeiss Loxia 2/50」の色の拾い方は独特とまでは言わないが素敵である。[ハルジオン]そしてご近所に群生しているハルジオンを開放で撮ってみれば素敵なぽつんと一軒家がまるでメルヘンチックな絵画の如きボケとなって素敵な空気とともに現れる。[テッセン]あと二日早ければなあと思わせる毎度お世話になるお宅のテッセンの最後の一輪...ほほ全体的に花たちは美しいツルの塊となりつつある。[ノウゼンカズラ #1][ノウゼンカズラ #2]いま”きらり☆ふじみ”の池周りにはこのノウゼンカズラが最盛期を迎えている。[#1]ではさすがに「コク深め」の鷹の目ロッコールには負けるが、プラナーらしいメリハリを感じさせてくれるようだ。そして[#2]での暗めに抑えた一枚では赤の重厚感とともに現れる葉の滲みを感じさせるような渋いボケを見せて花の存在を一層際立たせてくれた。[アベリア]小さなアベリアの花へできる限り近づいてみるとその危うい背景の距離となったが、α7Sだけでなくα7IIIでもその”ボケの危うさ”を和らげてくれているようだ。[Cobby]もう日陰ではかなり光が弱くなる時間帯である、あまり良いアングルではないが涼しくなりだした夕方の空気でまったりしている顔が愛おしくて収めた一枚。彼はいつでもこうして私の横でいくら撮影が長引いてもじっとお座りして待っていてくれる可愛いバディなのだ^^。[公園の空]空がまだ明るいうちにと撮ったもの、木々のメリハリや街頭の質感を含め一定以上の水準をクリアしたレンズであることがわかるかな。[エキナセア・メローイエロー]花の数を絞り込むとこういう一つ一つが大きくなるものかと感心させられた”エキナセア・メローイエロー”、さすが”クリスマスローズ・ハイブリッド”を毎年きれいに咲かせるお宅のものである。少し時間の経過を感じさせるがその描写は素敵な絵画を見るようだ、こういう柔らかな描写もまた一興である。***************************************** ◯ Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D*****************************************[ハゼラン]さて日を変えてNikonの大好きな”質実剛健”なマクロを持ち出しました、前日の散歩で見かけた川沿いのハゼランを撮りたくて。その形容通りの小さな花の描写も良いが、中央のアリさんの傷ついた腰の描写にも驚きます。Nikonらしいボケた背景とのバランスがこのレンズらしくとても”愚直”で良い(笑)。[ひまわり]ハゼランの横でたくさんのひまわりも咲き出した。一番元気だった一本であるが、花びらにその初々しさが見事に描写されて気持ちが良い。[畑のぶどう]畑で見つけたぶどうの棚であるが、「ナイアガラ」という種類であろうか。緑一色の中に美味しさを感じさせる一粒一粒の見事な張りをまさに質実剛健なこのレンズが炙り出してくれる。[Pink Roses]これはまさにラッキーな一枚であった。毎年一輪くらいしかきれいなものを撮れていなかったおよそ手間を掛けられていない畑の中のバラであるが、今年始めてこのようなきれいな状態のまとまりを撮ることが出来た(笑)。その喜びを見事に表すような花びらの美しさにはなんとも言えない、Micro-Nikkorの背景はボケても形を残す傾向が強いので絞りには気を使うがその甲斐あっての一枚が手に入ったようだ^^。[ハグロトンボ]最後の一枚はおまけで...いよいよやって来た「ハグロトンボ」だ。ノイズの乗りやすいロケーションだったのでマニュアル[M]で開放のギリギリのSSを選択した、その目の前で例の拝みを始めた一枚だ...初物はいつでも嬉しいものだ(笑)。さて「α7III」のテストを兼ねた散歩撮だったが、今回撮影を終えて[M]に”ISO AUTO”を組み込んでみた。「α7S」ほどの高感度耐性は見込めないもののマルチダイアルのセンターボタンに「押す間AEL」をセットすることによって露出補正ダイアルを回すことでISO感度が上下することを知った。それにより[A]の時の露出補正の感覚でISO感度を操作することが可能となるからだ。本来の「M」での操作からすれば邪道かもしれないが、いつもの([A]撮影)感覚で”F値”と”SS”を希望値に固定できるので操作的に慣れ親しんだものとなり楽ちんなのである。次は「α7III」での純正AFレンズを試してみたい、特に「FE 100mm F2.8 STF GM」とのコンビによる描写は気に入っていたので期待している...確認を急ごう(笑)。2025年 6月 文化の杜公園・江川周辺ほかにて#α7III#Zeiss Loxia 2/50#Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D

2025.06.22

コメント(0)

-

望遠マクロで菖蒲を撮りに行こう...「最重量級コンビ」のお出ましだ

★ D700 + SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1の巻 ★今回は望遠マクロ「SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1」の出番である...まあこのD700とのコンビとなれば目的なしには持ち出せない重量である(笑)。フードも含めると2kg近い重量であるから最近は接写などしている際には腕がプルプルとなる時さえある...ほんとに歳はとりたくないものだ^^;)。そして散歩当日の朝は天気が良かったせいもあり久しぶりにこのレンズのギミックを味わうべく「PL-Filter」を組み込んでみた。【MARUMI DHG サーキュラーP.L.D】コントラスト上昇 反射除去用日本製 PLフィルター 72mm最上位の「Prime Plazma」含め4つの価格帯があるが、この最下位モデルでも性能は十分である。千円台で購入できるPLフィルターとはいえ精度も高く薄型で使い勝手はすこぶる良い。(※ ↑Amazonへの商品リンク)同じTamronの新マクロレンズである90mm「F072」ではフードに窓をつけて対応していたが、このレンズはレンズ先端のローレットを回すことで簡単に「フィルター」の回転が可能である...実によく出来た構造なのである。それではそんなフィルターありでの望遠マクロでの散歩撮の様子をご覧いただきましょうか...もう少しすれば「ハグロトンボ」たちが集まってくる公園の一角、180mmとはいえ望遠による圧縮効果を感じさせる描写である。[ポピー #1][ポピー #2]花壇のポピーにはたくさんのミツバチが採蜜に来ていた。背景を色に変えるのが得意なTamronではあるが、こうして同じようなアングルで見ると開放に近いより少し絞り込んだほうがドリーミーかな。[ガクアジサイ #1][ガクアジサイ #2]ようやくガクアジサイの真花が花開いてきたかと思ったら、ご覧のように外側の綺麗だった装飾花が赤くなりだしてしまいました...タイミングが難しい^^;)。でも寄ってみました、望遠マクロで。なんか違う花を見ている感覚に陥り、不思議。[アジサイ #1][アジサイ #2]普通のアジサイも良いバランスになってきた。[#2]はとても大きな花で中心にまだ色づき不足を感じさせる若い花だが、その淡いグラデーションがなんともいえず琴線に触れる^^。[菖蒲田]そしていよいよやってきました、色とりどりとなった菖蒲田へ。今年見られたのは6種ほどであろうか、こうした見頃を訪れたのは意外にも2年ぶりくらいであろうか...すぐ目と鼻の先にあるのだが、Cobbyの気持ち次第の方角決定なのでタイミングを外してしまうことも結構あるのが玉に瑕(笑)。どうかな...PLフィルターの効果も確認できる鮮やかさではないだろうか...。[菖蒲 #1]好きな種類の一つだ。やはり現像していて感じるフィルターの効果、色味の鮮やかさやコントラストの高さがいつもと違い「カラー・プロファイル」を当てただけでOKの画像の多さに驚き。[菖蒲 #2]やはり背景がカラフルなのはありがたい、アングルを選ぶ楽しさが其方此方に...[菖蒲 #3]さすがに望遠(マクロ)である、多少絞っても背景のボケがとても大きくて面白い。ただしD700は光学ファインダー[OVF]であるからして、被写界深度は絞り確認ボタンである程度わかるがボケ加減までは感だよりなので経験値が物を言うのだ(笑)。[菖蒲 #4:- 蜘蛛の糸除去 -]こうしてみると素敵な花弁の柔らかさに目を奪われるほどだが、実はこの一枚は「Lr」にてAIによる蜘蛛の糸の除去を施している。花弁の左下から2本の蜘蛛の糸が下まで伸びており花はきれいだったのだがボツ写真となるはずだった、試しに初めて「AIによる修正」を使ってみたわけだが...使えますねえ、お見事(笑)。[菖蒲 #5]まさにピークの中のピークな一枚。シベの美しさになんとも言えず見入ってしまう。[菖蒲 #6]こうした一枚にもこのレンズの開放の空気感が感じられて良い。[菖蒲 #7]少し絞ると同じようなアングルでもピントピークの鮮やかさもひときわとなり、レンズの空気を維持した奥行きを感じさせて味わいのある一枚に...。[菖蒲 #8]逆行側に身を置きながら水面の反射を入れるとまたイメージがガラッと変わる。[菖蒲 #9]やはりこうしたアングルでフィルター効果を実感できる。無しでは花びらでの太陽光の反射などで淡く写りがちだが、クッキリと色を拾っているのがわかる一枚だ。[菖蒲 #10]この色の花はなかなかいい状態に会うことがなかったが、さすがに見頃である...こうしてきれいな個体が揃って写せてしまうのだから。[菖蒲 #11]これもカラー・プロファイルを当てただけの開放の一枚。この空気感はなんとも言えません、このレンズ開放では周辺減光もしっかり出るのだった(笑)。黒背景になりそうなシチュエーションがあったので何枚かチャレンジしてみた...[菖蒲 #12][菖蒲 #13][菖蒲 #14]ん~、なかなか面白い、そして美しい...フィルター効果も見逃せないかな。[菖蒲 #15]良いでしょ、このオールドレンズ的美しさ(笑)。これも「Lr」の古いNikon機用のカラー・プロファイルを当てただけのもの、とにかく緑がいい味出してくれるのだ^^。まあこの菖蒲田での撮影は久しぶりに時間を忘れてCobbyを困らせてしまった、後半は日陰の桜の木にリードをつなげて一人で夢中になっていた...楽しい時間はあっという間に過ぎてしまう(笑)。[イタドリ?]最後の一枚は公園を後にするタイミングで見つけたもの、まあきれいに咲きそろった花(?)で調べるとどうやら「イタドリ」だろうか...確信はないが、だとすれば食用になるとか、でも美しいアングルである。さていかがでしたでしょうか...重いですが、こうして素敵なカットがたくさん手に入るのでやめられないのが望遠マクロだ。私はかつてカメラのキタムラで新品同様品を3万円台で見つけて手に入れた...とてもラッキーだったが、現在もマップカメラあたりでは「良品」が3万円程度で手に入る。ぜひご興味のある諸氏は手に入れてはいかがでしょうか...おすすめです^^。2025年6月 山崎公園ほかにて#Nikon D700#SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1

2025.06.15

コメント(0)

-

ご近所の菖蒲田がとても華やかになってきた...

★ D700 + Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8Sの巻 ★今回は何かと出番の多いレンズ「Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8S」を師匠のD700に付けて歩いてみた。105mmとしてはそこそこコンパクトであると思うのだが重いD700にフードを付けると結構な存在感を示す...まあこうしてレフ機につけると重さは別として、普段のアダプター込みのミラーレスからすれば見た目はバランスも良くとてもスマートに感じるがどうだろうか...^^。そんなコンビで今回はご近所公園の菖蒲田を訪ねてみた、二日ほど前から本格的に水が張られて見栄えがだいぶ良くなってきたのだがここに来て花たちもようやく数を増し「菖蒲田」の見頃を迎えてきたようだ。それでは今回も時系列で見ていくこととしよう...[ザクロ #1][ザクロ #2]花は認めていたものの気がつけばもう実を成さんとしていた「ザクロ」。[#1]は開放であるが背景が「けして色にはしないぞ」という(反Tamron的)Nikkorの意地を見る思いである(笑)。[#2]こういう描写に1,200万画素のD700らしさを見る思いだ...一見平凡に見える中にけして気張らず1画素の余裕をかました豊かな階調性をα7Sとはまた違った「ノスタルジック」と思わせるほどに訴えかけてくる、まさにホッとする描写である。[ショウブ #1]さていよいよ菖蒲田に移動してきた。帰ってから現像して気がついたのだが中央に見えるボケ玉をご覧あれ...絞りは開放であるがどことなく以上に「角」が出ているのである。おかしいなと思い家でレンズを外してみれば絞り環を開放まで持ってた時に時として開放(真円)になりきらないのだった。たしかにここに来るまで出番も多くすべてのカメラでよく使われて来たこともあるが、絞り機構にヘタリが来たか?...しばらくは要観察である^^;)。[ショウブ #2][ショウブ#3][ショウブ #4]私のお気に入り種である...このタイプで外側の花弁(外花被というらしい)が真っ白な種もまた良い。水面にベール感を漂わせているのも良し、つくづく気持ち良い描写である。背景を見るとボケても素敵な臨場感・距離感を醸すROKKORも良いが、Nikkorのボケても形状を残そうとする健気な努力も背景選びの楽しみをもらえてまた好きなのである...なにせ”Nikkorの3次元的描写”の要であるのだから(笑)。[ショウブ #5][ショウブ #6][ショウブ #7]すべて開放で揃えてみたが...自然光下での開放の柔らかな描写は影を潜め、高いコントラストを披露する。[#7]のボケ玉にはほぼすべてに角は見られず...やはり「時として」というタイミングで絞りが開ききらない症状のようである...まいったな^^;)。ここまでがショウブである。ここからはちらほら公園内にきれいな姿を見せ始めてきた「アジサイ」に移ってみた...[ガクアジサイ #1][ガクアジサイ #2]まだ小さな蕾(真花)が青くなりきらず中途半端ではあるが、外のガクが進化した「装飾花」はどの花も見事な姿を披露していた。この中央部分の「真花」が開き始めるとまさにマクロのオハコとなりそうで楽しみだ^^。[アジサイ #1][アジサイ #2]よく見る通常のアジサイも本格的に色づき始めている。やはり若い花は形状が未熟とはいえその新鮮な色になんともいえず惹きつけられる。そして帯状に見られる背景となった日の当たる部分がNikkorならではの描写と言えるもので、ボケ玉の重なりが形状を残そうとする努力の賜物でTamronはもとよりROKKORなどでもこうはいかないだろうなあ(笑)。[アジサイ:アナベル]アジサイの最後は散歩終盤の休憩所であるコンビニ横の家庭菜園に植えられたもの。この色や白はまん丸の形状と小さな花の集合が見事で好きな花である。最近はCobbyの老齢化であまり遠出をしなくなったが、この種のアジサイのきれいなお宅があり近々ぜひ見に行ってみようと思わせてくれた^^。[アオバハゴロモの幼虫]最後は先日来レッドロビンを見るたびについ探し始めてしまう「アオバハゴロモの幼虫」である^^;)。目が慣れてきたせいかすぐに見つけることができるが、皆随分と大きくなってきたようだ。背中の冠みたいなものが成長につれて翼のようになってきた、今しばらく観察してみたくなってくる...成虫になると邪魔な虫になるだけなのだが。それにしても自然光になるとこの色とボケのバランスは絶品である...シャッタースピードが上がらず微妙にピント面にブレが見られるのだが、それをもろともしない柔らかな描写の素晴らしさ...まさに「感服つかまつる」である(笑)。さていかがでしたでしょうか...使い慣れた「Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8S」もいよいよ不調な部分が見えてきて少し不安になるが、師匠D700での描写に関してはさすがの一言である。やはり長く使っていきたいと思わせてくれて、内部清掃も含め調整をどこか探して行ってみようかと思っている。そして菖蒲田も水も張られて本格化しているので次は「SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1」をD700かα7Sに付けてぜひ訪ねてみたくなった。2025年 6月 山崎公園ほかにて#D700#Ai Micro-Nikkor 105mm F2.8S

2025.06.09

コメント(0)

-

中華製イヤホンのお粗末、骨伝導「HS2」を諦め「S18」の新規導入...買い増し失敗談の顛末

★ 品質のばらつきが多い中華製イヤホンで困ったの巻 ★今回は私の週3回の通勤でも使用している骨伝導イヤホンの話である。Erissimo「HS1」...これが良く出来ており、骨伝導という範疇ながら音質的にもとても気に入っている。ところが最近若干電池の持ちが少し悪くなりだしてきた...そして雨でもこれを付けて自転車に乗っていたせいであろうか、一応防水防塵(IP55)を謳ってはいるが3年近い使用のためであろうか電源スイッチのONが入りにくくなることが出てきたのである...しばらくすると(乾燥するくらいの時間の後)元通りにはなる。(骨伝導Bluetoothイヤホン「HS1」)Erissimoの音質が気に入り「HS1」購入の翌年にはイヤーカフ型のものも手に入れた。<Erissimo ”EDR”>こちらはまだまだ未成熟なジャンルだったせいか音質的にはまさに”低音無視”な作り^^;)。だが寝室で横になって片方使ってYoutubeや動画を見る分には満足しているし接続性と電池の持ちの良いのが気に入っているポイントだ。さて以前にも書いたが、「HS1」があまりに気に入っていたので壊れる前に2代目の「HS2」が販売終了する前に手に入れておこうかと思っていたのでいよいよ実行に移した。◯ 2代目「HS2」を入手してみた<骨伝導bluetoothjイアホン Erissimo HS2(Amazon)>だが着荷してパッケージを手にしてみればなんか違和感が...新品にしてはどこかシャキッとしない外箱、そして横にある見慣れた流通ツールとしてのバーコードシールが2重貼りされているではないか。恐る恐る開封してみた...同梱品は先代とまったく一緒であるが、よく見ると耳栓はすでに専用ケースに入れられていた。「HS1」のときは耳栓はケースとは別梱包でビニールに入っていたのである。だんだん不安がよぎってきたが、まあ先代との比較を見てみよう...こうして比べるとデザイン的には形状はほぼ一緒だが先代(左)の方がブラックとダークグレーの切り返しがとてもセンス良く見える。◯ そしていよいよWalkmanで音出ししてみれば、不安が的中した!まさに「不良品」だったのである。「HS1」と音質的に比較するまでもなく、誰の耳にも明らかな製造ミスとわかる状態だった。たぶん左右どちらかのスピーカーの配線で<+><ー>が逆になっているかのような...昔オーディオを始めたばかりの時のスピーカの配線ミスを思い出すような音の鳴り方である...あの性能高い初代「HS1」の後継とはとても思えない音なのである^^;)。もちろんこうした不備のない「HS2」であれば間違えなくバランスの良い音を聴かせているだろう。これだから中華製機器の品質のばらつきはいつまでたっても取り沙汰されるのだろう、困ったもんです。すぐにAmzon経由でクレームを入れたら、驚くほど早く販売元より返答が来た。元々商品説明の欄にも「商品がお気に召さない場合、購入後30日以内であれば返品・返金に応じる」旨が明記されているせいか、お詫びとともに返金で対応し「商品返品の必要もなし」という趣旨であった...まあ手元に「不良品」があってもしょうがないので捨てるしかないのだが...もったいないから書斎PCの前でみる動画やYoutube専用のイヤホンにしようかな...でもこの位相がズレたような音は気持ち悪いんだよなあ^^;)。「HS1」の時は日本に拠点を持つ「Erissimo」本体が販売元として明記されていたのだが、「HS2」になってから販売元がコロコロ変わっているのは気になっていたのだった...現在すでに私の購入した販売元から変わってしまっているのだからなにをか云わんやである。あらゆる意味で「中華製恐るべし」である(笑)。◯ Erissimoをやめて少し良さげな価格帯を狙ってみた!”bluetooth 5.4 IP68完全防水 32GBメモリ内蔵 骨伝導イヤホン”Kemeskin[S18]という選択こちらはAmazonにて絶えずクーポンが伴う販売となっており、どんな価格設定でもだいたい7,300円程度で購入でききる商品である^^;)。Kemeskin Direct.jpが販売元になっていてちょっと安心、かつ5星レビューで\1,000とか\2,000のAmzonギフトカードプレゼントみたいなものもなくレビューにも安心感があるのだ...まあこればかりは買ってみないと分からないのだが(笑)。「HS1」と比べ質感はやはり上々である。そして写真に見えているが充電のための接続はマグネティック充電ポートとなっている。定着しだしている[USB-C]でないのはちょっと痛い...PC卓の上を整理するべくこうして充電・PC接続のためのコードはまとめているのだが、ここに専用のコードがまた一つ増えてしまうのだ^^;)。そして特徴としてもう一つ32GBのメモリーが搭載されている、MP3~Flacまで内部に保存することができるのだ。これは水泳などで使用したりする場合などまるっきり水没するとbluetoothが途切れるために用意されたようだ...なにせ商品名に「SWIMMING」を冠しているのですから...IP68(完全防水)と謳っているくらいなので通勤の雨は気にすることはないだろう^^。32GBもあれば好きなアーティストのアルバム[Flac]で10枚程度は入るだろうが、これがランダム再生など不可なのであまりたくさんは入れたくないのですよね^^;)。メモリーのルートに放り込むだけなのでその時々のお気に入りをいれるくらいかな...。◯ さて肝心の音質の方である。スピーカーや真空管同様にまだ慣らしの段階だが、「HS1」と比べ音がストレートに感じられるかな ^^)v。これから少しマイルドになってくればバランスの良かった「HS1」を軽く2つくらいグレードが上がる感じだと思う。外音が聞こえているのに、まるで耳の中にイヤホンを差し込んでいるくらいな聴こえ方じゃないかな...とても良いと思う。ただしこれに限らずこうした骨伝導イヤホンというのは左右の接触面のバランスがうまく取れないと文字通りサウンドのバランスも悪くなってくる(音圧の大小やら左右のバランス)。買ってからしばらくはそうした自分にあった調整が必要かも、この「S18」も使い始め当初は右側の音圧が若干強かったので左右の当たる部分の調整を少しずつ施して良いバランスを探り当てた。そうした調整後は驚くほど素晴らしいサウンドを聴かせてくれるようになった...これはイケる!。こうしてバランスの良い先代「HS1(上)」と「S18(下)」の2台体制が整いました、散歩に通勤にバッテリー切れを気にすることなく持ち出せるのはほんとありがたいことなのだ。「HS2」のハズレを引かなければ今回の当たり「S18」を見つけられなかったかもしれない、値段がほぼ倍にはなったが満足度はかなり高い。まさに「結果オーライ」である...^^。2025年 6月 自宅にて#Nikon Coolpox P7100

2025.06.07

コメント(0)

-

SONY「Sonnar 55mm F1.8」はほんとよくボケるなぁ...

★ α7S + Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZAの巻 ★さて今回は久しぶりにα7Sに純正レンズの組み合わせ、「Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA」の登場である。α7シリーズ登場と時を同じくして発売されて久しいレンズだ。「FE 35mm F1.8」ほどではないがそこそこコンパクトで軽い(281g)、フード付きでα7Sに付けても取り回しはとても楽で良い。55mmで最短撮影距離が50cmなのだが、なぜだかこれで「もう少し寄れれば」という不満を耳にすることがあるのが私には理解不能である...まあ「鷲の目テッサー」などは同じZeiss(50mm)でも最短が35cmというレンズもあるからだろうか(笑)。それではそんなレンズの気持ち良い写りを見ていきましょうか...[ショウブ #1]ご近所公園の菖蒲田に咲き出したもの。あまり数は見られないが、今年は水を張っていないからだろうか。まだ種類は3種ほどしか見られない。[ショウブ #2]なかなか抜けの良い描写をしてくれますよね。ボケ加減は概ね素直だがこのへんはクセの出がちなPlanarやTessarとやや違うところだろうか。[ショウブ #3]α7Sのおかげなのか不明だが、結構色を強めに拾ってくれる気がする...だがTessarみたいな特徴的な色味ではなく単純に「程度の強さ」のようである。[アジサイ]それにしても開放ではないのだがボケは強いほうか!?[ポピー][f/2.8]なのだがまるでF1.4レンズの開放か「f/2」くらいな感触だ。[ドウダンツツジ]アンダー目に撮ったものだが、期待通りの重厚なと言っても良いような色味だ。なかなかの空気感でさすがZeissというところか^^。[土手のCobby]クサフジをはじめ草ボウボウになった土手を歩きたがるCobby、でもどうだろうかCobbyの素敵な描写は。一部消えてなくなるようなちょっと残念な開放のボケが見られるが、ちょっと固めな手触りさえしっかり感じさせるCobbyの描写にはうっとりである。[ナズナ]あえて明るさを抑えずに撮ったナズナには爽やかな気持ちよさがプンプンだ...良いのでは(笑)。[ニワゼキショウ]インフォーカスの立体感にもZeissの貫禄充分で、さすがの一言。[代掻き作業]今いちばん大事な田んぼの仕事である「代掻き」もあちこちで盛んである。水位の均等化や掘り起こしによる柔らかくなった土は稲をしっかり支えてくれるそうだ。そして色味をよく拾っている[f/4]のここでも小さく写った作業をしている3人の描写に見られる気持ち良い立体感はなるほどZeissである。「Sonnar」...先述したようにPlanarやTessarのような特徴あるクセみたいなものはあまり感じないがよく拾う色味と抜けの良い描写は特筆モノではないだろうか。でもまあ私はどちらかというとクセのある方が好きなのだが...^^。2025年5月 江川周辺にて#α7S#Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

2025.05.31

コメント(0)

-

アオバハゴロモの幼虫...[F072]タムキューでリベンジ散歩撮

★ α7S + 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD[F072]の巻 ★今回の目的に合わせての登場レンズがこれ...だがその前にわが写真ライフに少し変更があったのでその件から...◯ 「Lightroom Classic」の復活私自身70歳を越えて始めたことだが、ここに来てようやく「エンディングノート」の内容が少しずつ整ってきた。まずは夫婦のではなく私個人の年金・保険・預金など重要なことから身の回りのちょっとした趣味を含めた私にしか分からないような手続きが必要となるようなものを少しずつまとめだしてみれば...不思議なもので自分の中に「安心感」みたいなものが生まれてくる。言わばこれでいつ何時我が身に何かあっても(娘たちの助力があれば)PCなどに不慣れな妻でも面倒な手続き等がこれを見ればスムースに片付くかなということである...私みたいな平民風情であればローンや借金がないだけでも気が楽っちゃ楽なんですがね(笑)。そんな状況になってみると...これだけハッキリ分かりやすく出来たのなら「目の出るような出費」ではないのでいくつかのサブスクを復活してもよいのでは?...と思えてきたのだ。詳細を明記してさえあればいざという時でも手続きは一目瞭然だし...ということで、唯一我慢できずに復活させていた「Amazon Music Unlimited」に加えて止めていた写真の方の「Lightroom」のサブスクを復活させたのでした。以前の<フォトプラン>ではLightroom(及びClassic)&Photoshopの組み合わせであったが、今値上がりして私のときの毎月千円程度だったものが倍以上の2,380円になってしまった^^;)。止めなきゃよかったが...遅かりし由良之助である、ただ現在はユーザーの希望を反映してか<Lightroomプラン>が「Lightroom Classic」を含めて月々1,480円ではじめられるのでこちらをチョイスすることに。「PaintshopPro 2023」や「Affinity Photo2」があるので「Photoshop」がなくても全然問題なしなのだ。ということで、今回から久しぶりに「Lightroom Classic」での現像写真がアップできるのである。やはり楽だ...なんといっても一つのソフトで作業が完結するのはありがたいし、慣れているせいもありワークフローがスムースでとんでもなく短時間で作業が終了するのが一番のメリット^^。それではLightroom Classicで久々に仕上げた画を時系列で見ていただきます...◯ 「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD」での「アオバハゴロモの幼虫」から[アオバハゴロモの幼虫 #1][アオバハゴロモの幼虫 #2]上の2枚は行きがけのもの、結構な数見つかるのだがこの日は雨上がりで気温が低いせいかどれも背中の冠みたいなものをペシャンと倒して背中にくっついているような格好のものばかり...それも後ろ姿オンリーなのである^^;)。それでもやはり前日の携帯の写真と違ってアオバハゴロモの幼虫もレッドロビンの葉もリアルで臨場感がある...あたりまえか^^;)。[アオバハゴロモの幼虫 #3]これは散歩コースを一廻りした最後にいま一度立ち寄った際のもの。偶然にも前を向いた個体を発見して慌てて撮影した、時間も一時間ほど過ぎていたので開放でもISO8000という具合でα7Sならでは^^。よく見るとつぶらな瞳が...とてもカワイイ(笑)。[おかしな水道栓]植木に水をやるための栓であろう...とても可愛い。適度な汚れがまたリスの姿を一層アーティスティックに見せているような、子ども(女性?)が喜びそうなアイテムである。[カラスビシャク]先日より日が経っているせいか勢いがなくなってきていたカラスビシャク。さすがにタムキュー、良い空気を出してくれます。[クレマチス #1][クレマチス #2]クレマチスも終りを迎えだしておりまだきれいな花も見られるのだが、ほとんどが下の画のようになってきている。でもその細いシベ(若い痩果:そうか)が丸まりだしているその始まりはこんなに素敵な色をしている...まるでゴールドのごとし。[Fresh Green Leaves]少し離れた畑の周りによく茶花が植えられているのを見かける。このご近所で見かけた植え込みに見られたものもその茶花(ちゃばな)ではないだろうか...ただまだ花は見ていないのなんとも言えないが。それにしても気持ち良いボケ加減ではないだろうか^^。[きらり☆ふじみのCobby]そして見よ、このキリッとしたCobbyの一枚を。まさにタムキューの伝統を受け継いだ写りではないだろうか...イヤハや納得(笑)。[ビヨウヤナギ]横に見えるツボミがとても可愛いかったので被写界深度内に入れた、結果ビヨウヤナギの雄しべ(先端)が素敵な描写となった。[ハナミズキの新葉]先日きれいな模様が見られたハナミズキの葉だが、こうして黄色い部分がどんどん侵食していく。そして2枚一組となった葉の根本からとても小さく可愛い新しい葉が出てきた...どこまでも気を引く木ではないか(笑)。[アジサイ]そして最後はこれからの主役「アジサイ」である。どこもそこそこ色が付き出しているが、やはり赤はとても目立つ...これからがまた楽しみである。さていかがでしたでしょうか...90mm F/2.8 Di III MACRO VXD[F072]も良い仕事をしてくれますが、慣れているせいかやっぱり「Lightroom Classic」はとても楽で、いいですねえ~^^。過去の経験から「カタログ管理」は無視することにしましたので、気楽に楽しめそうです。現像が楽だと散歩撮も捗りそうで「ウキウキ」な気分となるから不思議...^^。2025年 5月 文化の杜公園・きらり☆ふじみほかにて#α7S#90mm F/2.8 Di III MACRO VXD[F072]

2025.05.28

コメント(0)

-

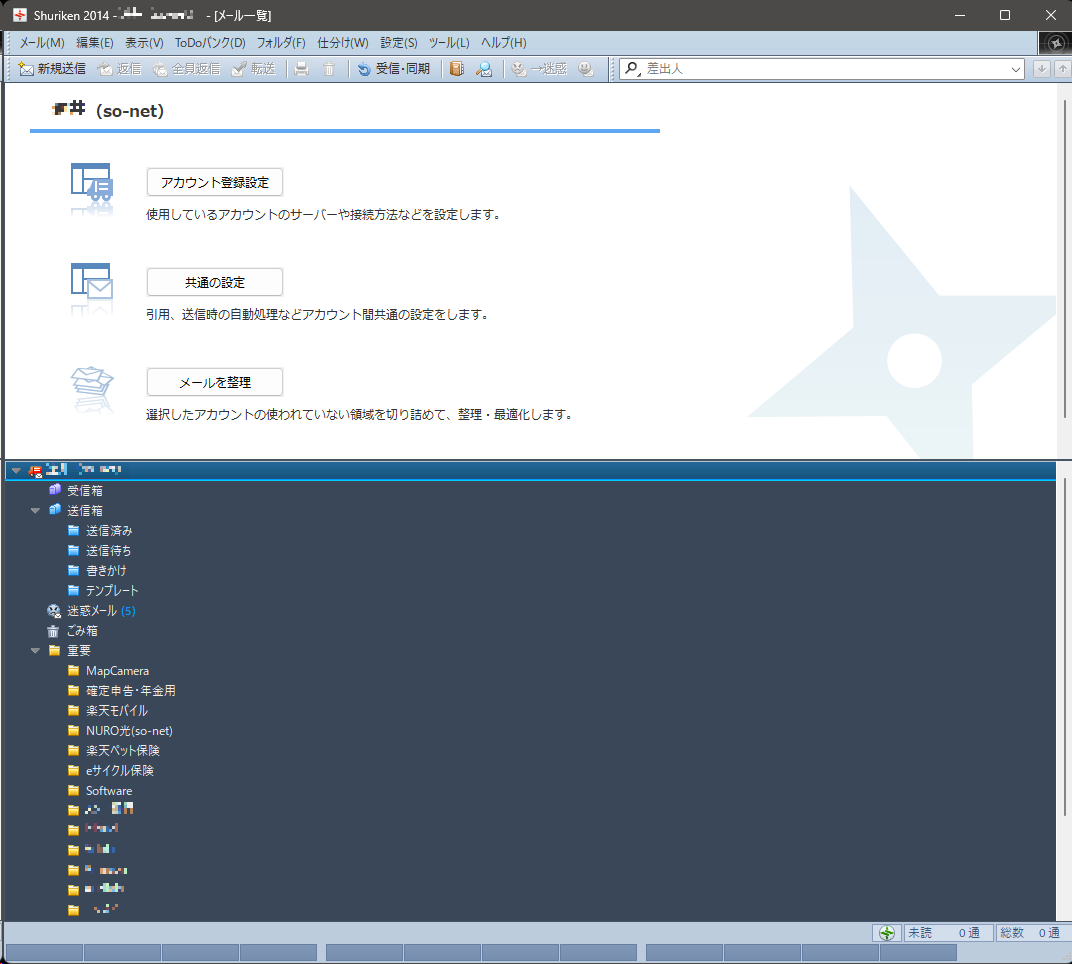

最近迷惑メールとても多くないか?...仕分けも大変だ!

★ Justsystemメーラー「Shuriken」の安心感の巻 ★私はかつてジャストシステムの日本語入力ソフト「ATOK」を”MS-DOS版”の時代から使っていた、その関係もありメーラーも同社の「Shuriken」を現在まで継続使用している。さすがに現在入力は無料の「google日本語入力」を知ってからはこちらに切り替えてはいるが...。現在でも使用しているメーラーは上に見える「Shuriken 2014」である。Web上のみのメーラー単体発売である平成12年(2000年)の「Shuriken Pro」から使っているので、かれこれ25年・四半世紀になるのだろうか...「Shuriken」自体いまやジャストシステムのソフトウェアリストからも外れているし、知る人からは時々笑われている(笑)。ところがだ...昨年だか今年前半だったろうか長く使っているプロバイダー[So-net~NURO光]がセキュリティ上の関係からか送受信の仕様を変更してきた、そのため古いメーラーである私の「Shuriken 2014」ではどうやっても[送信]ができなくなってしまった。しかたなく[送信]だけはよく出先でも使っていた[So-net:Webメール]を自宅PCではEdgeの”アプリ化機能”を使って単独使用できるようにしている。◯ 送信ができないありがたさが身にしみるしかしである...ここ最近のフィッシング・メールの多さと危険さを考える時、私の環境はとても安全なのかなと思えてきた。なぜならSo-net:Webメール上でもフィッシングらしきメールは大きく注意喚起がなされているし、PCでメインに使っている「Shuriken 2014」ではテキスト形式優先仕様のこともありフィッシング・メールお得意の詐欺サイトへのリンクが絶対に表示されないのである。ましてやフィッシング・メールの中には開いただけで悪意のあるウィルスのごとくPC内のデータを送信したり自らのメールを拡散してしまうようなものでも「送信ができない」メーラーを使っているのですからね。ただし最近のフィッシング・メールの多さには辟易しています^^;)。上のものはある日のPC作業中の2時間ほどで溜まったフィッシング・メールが振り分けられた「迷惑メール」フォルダーである。そして中央に見えるウィンドウは見つけた際に作成してきた迷惑メール用の「仕分け一覧」である。敵もさるもの...巧妙にタイトルや宛先を微妙に変えてくるので効き目は短いもので一週間ほどしかないが、こうしておくとメールチェックはかなり楽になる^^。このようにわたし的にはかなり安全な環境で使えていると思っていたが、仕分けしている中で最近おかしな状況に気がついた、それは各フィッシング・メールのアドレス情報を見ていたときである...ご覧のようにメールアドレスや宛先に見られるアンダーラインの引かれた人名らしきものだ、これって見ようによっては差出人のメールが宛先に見られる人物のHUB機能からばらまかれているような感じではないかな?そしてフィッシング成功した時の証として各人の(もちろん偽名だろうが)名前がアドレスに書かれているかのような...。かつてはこうしたメールのアドレスなどは不規則なアルファベットの羅列が多かったような気がしているからね。とにかくこうした(差出人・宛先)情報に人名が多く見受けられるようになってきたことがなんか胡散臭いのだ。証券会社を始め大手の名を語ったフィッシングが横行する現在だが、こんなことやってる暇あるなら真っ当に仕事しろよと言いたい。そんな少し憂鬱になるような話題でした...^^;)。2025年5月 自宅にて#Justsystem#Shuriken 2014

2025.05.25

コメント(0)

-

散歩の途中で見つけた不思議な生き物...なんだこれ!?

★ 「アオバハゴロモ」の幼虫なのか?の巻 ★今回は雨も降りそうだったので土手の荒れそうな道は避けて文化の杜公園方面を歩くことにした。雨の心配もありカメラを持たずにCobbyとの散歩に出たのだが、そういうときに限っての”あるある”だからほんと参ってしまう(笑)。このきらり☆ふじみ近くの公園広場では「~フェスティバル」という横断幕の下ライブなどが行われかなりうるさかった^^;)。移動販売車による出店もたくさん出ており結構な人手で賑わっていた。あまりの音の大きさにCobbyが可愛そうだったので早々に帰路についたのだが...雨もふり始めて傘を差して歩いていると自宅付近の長いレッドロビンの垣根になにか小さな白いものをたくさん見つけた。はじめは花かと思って近くに寄ってみると...なんか違う!枝を携帯で写真を撮るために持ち上げると...動いた!虫だ!!よく見ると面白い形をしている、全身真っ白で背中に上の写真のように自分の体の何倍もありそうな冠のようなものを付けている、そしてけっこう素速いのだ...たしかに丸い体の下に足のようなものがいくつか見える。家に帰って調べてみるとどうやら「アオバハゴロモ」の幼虫のようだった。[アオバハゴロモ:学名 Geisha distinctissima]これが成虫になった「アオバハゴロモ」だが、確かに夜など光に寄ってくる小さな白っぽい虫を見かけるが...こいつに違いない...学名の”Geisha distinctissima”はイタリア語では「芸者の特徴を持つもの」みたいだがこの幼虫のイメージから来たんだろうな、成虫からはイメージがかけ離れそうだしね(笑)。まあしかしほんとに面白い形をした幼虫である、長くレッドロビンを見ていたし何枚も写真を撮ってきたがこんな虫は今回始めた見た。そしてけっこう美しいのである。明日にでも天気が良ければ「タムキュー」でも付けてしっかり撮影してこようと思っている。やはり春は何かと楽しいものだ...まあもうすぐ梅雨だが^^。2025年5月 自宅付近にて#RAKUTEN HAND[P710]

2025.05.25

コメント(0)

-

「Zeiss Loxia 2/50」でα7Sの電池の持ちの良さを実感しながら散歩撮へ...

★ α7S +Zeiss Loxia 2/50 の巻 ★今回は大好きなコンビの一つSONY用のプラナー「Zeiss Loxia 2/50」をα7Sに付けての散歩になります。そう言えば少し前にSONYのα7S用バッテリー「NP-FW50」を1個新調した記事を書きましたが、それまで使っていた互換バッテリーを廃棄して現在はその新たなものと元々中古のα7Sに付いてきた純正バッテリーを交互に使うようになりました...普通はα7Sではバッテリーが2個付いてくるのですが、私の手に入れた中古品には残念ながら1個しか付いてきませんでした^^;)。[α7S & D700用バッテリー]こうして純正2個のバッテリーを交互に使いだして思うのがその「持ちの良さ」でした。確かに「α7III」あたりから出てきた「NP-FW100」はスタミナ十分で比べようがありませんが、最近までの互換バッテリーの持ちからすると<雲泥の差>だったんですよねえ。満充電一回で普段の(AFレンズを含めても)撮影枚数での散歩撮が十分6日以上持つ感じ、ここ最近の互換バッテリーでは3日がやっとだったような...Tamronのマクロ[F072]なんかだと1日やっと持つ感じでしたが純正に変えてみたらそのマクロを使っても5日持って残り20%くらいありました...やはり純正が安心ですね^^;)。さて「Zeiss Loxia 2/50」の散歩撮へと行きましょうか...どのレンズにも言えることなんですが光による描写の変化という意味ではこのレンズのプラナーらしいトロッとした不思議なムードある描写から高いコントラストを活かしたキリっとした画像まで色をしっかり捉えた描写が好きなんですよねえ。[ジャガイモ]自宅付近の農業試験場ではいまこのジャガイモの花がたくさん見られます。硬いシベが特徴的で葉も含めとても元気に育っています...野菜の中でも好きな形状の花ですねえ^^。[もみじの翼果]この開放の背景に見るトロケそうなムード...Planarらしいですよねえ。そして「鷹の目」ではないですがコクを感じさせる色も好きなところ、なんとも言えません。[カラスビシャク]特徴的な姿をした「カラスビシャク」ですね。私はここのよくニラを撮る場所以外では見たことないのですが、これって自生するものなんですかねえ。たまたますぐそばをよぎったミツバチまで写ってました、なかなかのタイミングです(笑)。[鉢植えのパンジー][植え込みのパンジー]今はご近所の鉢植えから公園の花壇やこうした植え込みまでパンジーが色とりどりでとても華やかですね...なんとなく気持ちも華やぎます。[ハナミズキ]いま花を終えたハナミズキの木にはこうした素敵な模様の葉が見られます、花を終えてもなお私達の目を楽しませてくれますよねえ。[藤の幹]こちらも花を終えたばかりの藤の木、オールドレンズなどではどことなく男性的なゴツいイメージで描写されがちですがこのレンズにかかるととても繊細な感触を加味してきます。[シャクヤク #1][シャクヤク #2]公園の元気なシャクヤクたちです。毎年この2つの色で華やかにしてくれますが、今年は上の白い花の中心に映える紫がちょっと少なめで残念でした。でもその鮮やかな「白」を素敵に描写してくれます、それぞれに魅力ある開放の二枚だと思います。いかがでしたでしょうか...「Planar T* 1.4/50」の開放の怪しげな魅力も一興ですが、この「Loxia 2/50」の開放は「1.4/50」をソフィスティケートしたような安心感が魅力だと思います。そしてコクのある色味にはなんとも言えず惹きつけられる思いですね...^^。2025年5月 文化の杜公園ほかにて#α7S#Zeiss Loxia 2/50

2025.05.24

コメント(0)

-

わが愛機「Coolpix P7100」の調子がどうもおかしい...

★ Nikonハイスペックコンデジだった「Coolpix 7100」の現状の巻 ★今回はちょっとした問題が発生した話題です。私の大切に使ってきたかつてのコンデジ「Nikon Coolpox P7100」の調子がおかしくなりだしたことなんですよねえ^^;)。この愛機が最近マイナスの露出補正をしたりすると真っ暗な画像を出してきたりと露出が少しおかしくなってきだしているのは気がついていたんですが、ここに来て絞りが開放値の<f2.8>に設定できなくなってきたんです...いくら絞りダイアルを回しても一目盛り多い<f/3.2>までしか行ってくれないのです。いよいよ回路(重要な基盤)やメカ的にへたりだしてきたということでしょうかねえ...そろそろ替え時かもしれません^^;)。Olympus TG-2Nikon Coolpix AW130「Nikon Coolpox P7100」を随分前(2012年)にゲットしたあとに上の水中でも使用可能なアウトドア向きデジカメ2台を後からとっかえひっかえ購入したりしたのですが、画質の満足度や使い勝手の良さから唯一「Coolpox P7100」が現在まで現役で残ったというところです...Nikon最後の原色CCDセンサー(1/1.7型)を持つコンデジとしてその色や描写がとても気に入っていました。それに代わるコンデジを探し始めたのですが、どのメーカーもコンデジから撤退している現状ではなかなか見つかりません...いまさら6万円以上出してTG-6だのを手にする気もないですしね^^;)。中古を探してみると結構見つかるので、それならいつでもゲットできるかと思いとりあえず昔娘に持っていかれた「初代のCoolpix P7100」がまだ残っていれば今更使ってないだろうから返してもらおうと連絡を取ってみることにしました^^。後日三女からラインで一報が入りました...なんと現在も彼女の仕事であるフラワーアレンジメントにて作品や店の装飾写真などで大活躍しているとのことだった。彼女も「Nikon Coolpox P7100」の色を気に入って私から奪っていったので、今でもガンガン使っているのが何故か嬉しかったですね^^。まあ中古はまだまだ手に入りそうだったのでいよいよの時は探すこととして、バッテリーも切れそうだったので入れ替えていろいろ設定をいじり直していたら...なんと絞りがしっかり<f/2.8>にセットできるではありませんか...バッテリー切れのせい?なにか設定変えたせい?[AEL/AFL]ボタンで液晶が一瞬キリッとした感触があったのですが...まあとにかくなんとかもとに戻ってくれたみたいでひと安心です。まだまだ使えるようこれからはα7Sといっしょに書斎の防湿庫にしまうことにしました^^;)2025年5月 自宅にて#Nikon Coolpox P7100

2025.05.22

コメント(0)

-

「XR RIKENON 50mm F2」で散歩撮のあとα7Sのイメージセンサーをクリーニング......

★ α7S + XR RIKENON 50mm F2の巻 ★今回の記事は大好きなオールドレンズ「XR RIKENON 50mm F2」の出番となりました。「使うたびになにかしでかすレンズ」として私にとって特別感の強い一本なんです。けして高性能なレンズというわけではないのですが、その「解像感高そうな」写りに見せるのがうまいというか...そのへんをして「和製ズミクロン(または貧者ズミクロン)」と呼ばれる由縁なんだと思います。それにも増して開放でのシャープなインフォーカスを押し出しながら臨場感も距離感もないような混沌とした背景というこのレンズでしか味わえない一枚を得ることができるという魅力のあるレンズなんですよねえ^^。上の写真はこのレンズの魅力をたくさん拾ってくれた「α7II」でのものですが、ほんと懐かしくそして素晴らしいオールドレンズの最適解的・散歩カメラです...今でも食指が伸びますからね(笑)。それでは時系列で見ていきましょうか...[レッドロビン]エッジの骨太感は強い方ではっきりした画が得意ですね。そして絞りを開けたときにこんなに背景が近くても(自然光下でも)ボケ玉をすぐに作り出すのがこのレンズ...善し悪しは別として^^;)。[生け垣から]先日見つけた新鮮な生け垣の青葉も順調に成長していました^^。こういう背景までの距離ではボケはとても素直に感じられ、なんとも期待を裏切られる感覚になります。[モミジの翼果 #1][モミジの翼果 #2]この日は風もなく陽当りも若干あり条件は良かったので「翼果」周りも素敵な雰囲気を出してくれました。[シャクヤク]これは確か図書館前の花壇に咲き出したシャクヤクですね。これから大輪の花たちが乱舞してくれるとまた素敵なシャッターチャンスが訪れそうです...小さな虫がシベを這い出してもマクロたちがとても喜びます^^。[Strowberry Torch:ベニバナツメクサ]ストロベリートーチとかストロベリーキャンドルとか言われるベニバナツメクサ、可愛い花ですよね。この一枚には特徴的なボケの一端が右奥へかけて見られます...枝などが少ないので混沌とはしませんが、臨場感・距離感は皆無(笑)。[河津桜]これも特徴的といえばそうですね、さくらんぼのようなきれいな河津桜の実に見られる表情豊かでキリッとしたインフォーカスに対してその背景がそろそろ「混沌」としてきてます。[Pink Roses]この日は殆どの写真が開放です、このレンズ「AUTO ROKKOR-PF 55mm F2」と同様に開放オンリーで一日楽しめるレンズなんですよねえ。「F2レンズ」ってそういうところがないですかねえ、特に収差を楽しむオールドレンズではそんな感じがしています。久しぶりに楽しい散歩撮でした...^^。- α7Sメンテナンス -ここ何日か現像をしていてなんとなく眠たい画像が多く感じられていたのですが、思い起こせばここ半年以上メンテナンスをしていないことに気づきました^^;)。そこでとりあえずですが「α7S」だけでもということでボディー&センサーほかをしっかりクリーニングしてみました。無水エタノールの有効期限が気になっていたのですが、2027年とまだまだ余裕でした。なので久々のシルボン紙とハンドラップの登場ですね。まずはボディ全面をくまなくブラッシングしてから作業を始めます。手持ちで多少暗い中だったのでCoolpix P7100のISO400では少しぶれました^^;)。クリーニング前の状態です、ブローした後ですので見た目大きなゴミはないですが油断大敵です。シルボン紙に軽く浸したエタノールで2回ほどしっかりクリーニングしてやります。[ファインダー&液晶:Before][ファインダー&液晶:After]その後ファインダーを見たらご覧の通り...すごい汚れ、柔らか系のブラシで軽くホコリを払ってから下の写真左奥に見える「CURAレンズクリーナー」を使ってファインダーとその上の切替センサーそしてついでに液晶画面をしっかり清掃してやりました。やっぱりこうしてメンテしてやると気持ち良いものですよね、D700とレンズたちも近々まとめてクリーニングしてやらねばです^^;)。2025年5月 江川周辺ほかにて#α7S#RICHO XR RIKENON 50mm F2

2025.05.12

コメント(0)

-

新タムキュー[F072]でご近所の花・花そして花...

★ α7S + 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD[F072]の巻 ★久しぶりの記事更新ですが今回はマクロで春爛漫の花々をご近所周りで見つけて歩きました。Tamronの新マクロレンズ[F072]こと「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD」ですが、その素晴らしいAF性能が何と言っても売りのレンズですよね。私の α7S は他(最近)のα7シリーズのハイブリッドAFやファストインテリジェントAFなどと違って”コントラストAF”となってますので、このレンズを使っても前のα7IVに比べてピントの合い方が「スッ」というより「スゥ~ッ」という感じです^^;)。それでも[DM(ダイレクトマニュアル)]での撮影はとても快適です...これも[F072]のUSB端子を使った「Tamron Lens Utility」でのフォーカスリングの回転角の設定の自由度が高いおかげです。そんな使い勝手の良くなった新タムキューでいろんな花を撮ってみましたのでアップしていきたいと思います。[Pink Roses #1][Pink Roses #2][Pink Roses #3]まずはお隣さんの玄関のアーチを飾るピンクのバラから(#1&2)。毎年きれいなたくさんの花をつけますが、大きめでとても見栄えが良いバラです。#3は同じ種類ですが市役所近くのお宅のもの、花の数は少ないですが色味・大きさは一緒で綺麗でしたねえ。[Pansy]コチラは小さめな紫のパンジーの鉢植えから...いつも素敵な「クリスマスローズ・ハイブリッド」を楽しませてくれるお宅のものです。[Philadelphia fleabane(ハルジオン)]コチラは近くの休耕田に自生していたよくどこにも見かけるハルジオン、どれもきれいな花ばかりだったのでついシャッターを切ってしまいました^^。[シャクヤク #1][シャクヤク #2]市の農業試験場に毎年咲く「シャクヤク」(#1)、今年は少し小ぶりのものが多かったですね。そして下の白い方は図書館脇の花壇に咲いていたもの...自宅近辺はすでに咲き終えようとしてましたが、コチラはまだこれからのようでたくさんのツボミが見られました。まだ十分開いたものがなくこれからが楽しみな花壇でした...真っ白な花びらに素敵なアクセントの「赤紫」がなんとも印象的^^。[レッドロビンから覗く葉]垣根を作っていたレッドロビンから顔を出していた瑞々しい大小の葉っぱ、小さな葉がひときわ目を引きその新鮮な色味がまさに”新緑の季節”を想起させます。[Clematis]これも定番の花のお宅でのもの、コチラのお宅はこの「クレマチス」や「姫檜扇水仙(ヒメヒオウギズイセン)」そして「ツタバウンラン」がどこよりも画になるお宅なので毎年お世話になってます(笑)。前日のカメラを持たない散歩のときに最高の出来だったので、翌日カメラを持って歩いたら微妙に盛りを過ぎてしまいました...これだから花もまさに一期一会なんですよねえ^^;)。[公園の(白)藤]残念ながらすでに紫が終わって白い花も盛りを過ぎていた「藤」の花、でもこのレンズにかかるとその房が気持ち良い立体感とともに描写されますよねえ。[少女像とCobby]これは久方ぶりにCobbyに参加してもらった少女像。なんとも記念写真のような構図になってますが、いつもはもう少し右から木々を背景に入れて撮ったほうが決まるのですがこの日はGWらしく数人の集団がシートを引いて会話を楽しんでいたので...仕方なくこんな構図に^^;)。[カツラの木]ハート型の葉を持つ「カツラ」ですね、うまくその特徴的な形の葉が透けてくれなかった残念な一枚。[Petunia(ペチュニア)]暗くなってきた時間帯のペチュニア、更にアンダーめに撮ってみれば妖しく浮き上がる紫に...やってみるものですね(笑)。[紅葉の実(翼果)]最後は風の強い中苦労して撮った一枚、出来たてのきれいな紅葉の翼果が印象的だった。揺れる翼果にピントを合わせるのも「DM(ダイレクトマニュアル)」が素敵なアシストをしてくれます。いかがでしたでしょうか...Tamronの新タムキュー「F072」はまさにマクロレンズの”革命児”と言っても過言ではないようです。私も遠近様々に撮っていても唯一と言えるスイッチのリミッターをほぼ「FULL」から切り替えなくて済むくらい使いやすいです。初心者にこそおすすめできる素敵なマクロレンズかも、いや絶対の「おすすめマクロレンズ」です...^^。2025年5月 文化の杜公園ほか自宅周辺にて#90mm F/2.8 Di III MACRO VXD[F072]#α7S

2025.05.06

コメント(0)

-

ファインダーでも楽しい”鷹の目ロッコール”の素敵な「にじみ」...

★ α7S + MC ROKKOR-PG 58mm F1.2の巻 ★今回は”鷹の目ロッコール”こと「MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」をα7Sに付けての散歩撮となります。私の大好きなレンズの一本がこの鷹の目ロッコールなんですよねえ、発売当時一番明るいロッコールとして君臨していたレンズですね。「α7RII」とのコンビがお気に入りだったのですが、そのボケの柔らかさや「コク深め」と言わしめたその色味がなんとも言えません。そしてこのα7Sと組んだときのボケの「ふくよかな柔らかさ」と「醸し出す優しさ」は最高で、今回も三日以上付けっぱなしにして散歩していました^^。それではとっくに終わってしまった桜ですが、ソメイヨシノをはじめにご紹介したいと思います、タイトルにもあるようにこのレンズの楽しみの一つ...ファインダーを覗いて楽しむ「にじみ」ですね。もちろん現像してもその「にじみ」はしっかり刻まれていますが、このファインダー内で見るにじみがなんとも気持ち良いのですョ(笑)。まずはそんな「にじみ」に焦点を当てて撮ったものからご覧いただきます...[桜の老木:f/2.8][桜の老木:開放][#1]が多少絞った画像ですが少し被写体への距離がありますから<f/2.8>でも細い枝までしっかり解像しているのがわかりますね。そして本題の開放で撮った[#2]です...しっかりと「にじみ」が見られます...このレンズのにじみはなんというか「HEXANON 57mm F1.4」や「RIKENON 50mm F1.4」の開放で見られるにじみと違って「品」があるんです...どこか油絵・水彩画のような雰囲気がありませんか?[ソメイヨシノ #1]こちらは近場の公園での桜です...アウトフォーカスに見られる桜の花びらはちょっと印象が弱いですが、桜の下に見える草にははっきりとその「品」のあるにじみを見ることができますよね。そして前ボケとなる菖蒲田に架かる木道なんですがどうでしょう、このなんとも言えないボケ加減...前ボケにさえベール感を醸す良い表情ですよねえ^^。[ソメイヨシノ #2]こちらの一枚はなるべく多くのきれいな花をインフォーカスに収めようとしたものなんですが、そこは「開放」ですよね...チラホラと見られるにじみがまたちょっと「乙な風情」を加えてくれます。さてにじみはこのへんまでですが、ここからはα7Sがこのレンズで見せる優しくそして柔らかな描写をいくつかご覧いただきます...[しだれ彼岸]しだれ彼岸の枝先にフォーカスしてますが、背景も変に暴れたりしないですよねえ。淡いボケ玉になりながらもしっかり空間を掴ませてくれます...ここがいかにもROKKORらしいところだと思ってます。[ヘラオオバコ]α7RIIほどではないのですが、しっかり「コク深め」をアピールしてくれます(笑)。[ハナミズキ #1]公園でいま綺麗に咲きだした「ハナミズキ」を追っかけてみました。毎年楽しませてくれる白い花の総苞が開かず閉じたまま終わる花がとても多い美しい木(写真左端)を見るに、今年の出来は「まあまあ」でしょうかね。[ハナミズキ #2][ハナミズキ #3]ボケは強い方なんですが、私のお気に入りのオールド「Nikkor-O・C AUTO 35mm F2」同様に強くボケながらもその朧気な空気のなか気持ち良い「オールドレンズの非日常」を楽しめます(笑)。[ハナミズキ #4][ハナミズキ #5]多少絞ってもインフォーカスとアウトフォーカスのバランスは崩れることがなくその素敵な空気を維持してくれます。[ハナミズキ #6][ハナミズキ #7][ハナミズキ #8]いかがですか...ボケに見る素敵なベール感とインフォーカスの柔らかシャープから切れのある描写まで、このレンズはホント使っていて楽しいのですよねえ。[ご近所のニャンコ]これは帰宅直前の少し暗くなりだしての一枚です。強く出た周辺減光を活かしてニャンコのフォーカスされた瞳を浮き出させてみましたが、開放の被写界深度は本当に薄いので体の揺れだけで鼻・目・耳の間で行ったり来たりします...近場はホント気を使いますね...シャッター回数がかさみます^^;)。[Green Leaves]この開放の柔らかさ・優しさがα7Sでのこのレンズの命、好きなんですよねえ^^。[シャクヤク]最後の一枚はラッキーな一枚...このところ鷲の目「Zeiss Jena Tessar 2.8/50」で撮ることが多かったシャクヤクでしたが、今年はこの大好きなコンビで撮ることができました。少し暗かったですが、なんとかいい雰囲気で保存できましたから幸運でした。さていかがでしたでしょうか...お気に入りのコンビネーション「α7S+MC ROKKOR-PG 58mm F1.2」の働きでまさに素敵なメモリーが残りました。このレンズはけして安くはないがそれほど高価でもないのでホントおすすめです。ROKKORの真髄を楽しめる一本、あなたもいかがですか...^^。2025年4月 江川周辺ほかにて#α7S#MC ROKKOR-PG 58mm F1.2

2025.04.26

コメント(0)

-

Audials One 2025で ”Metal” 三昧...そしてMy PC-Audio最新の状況

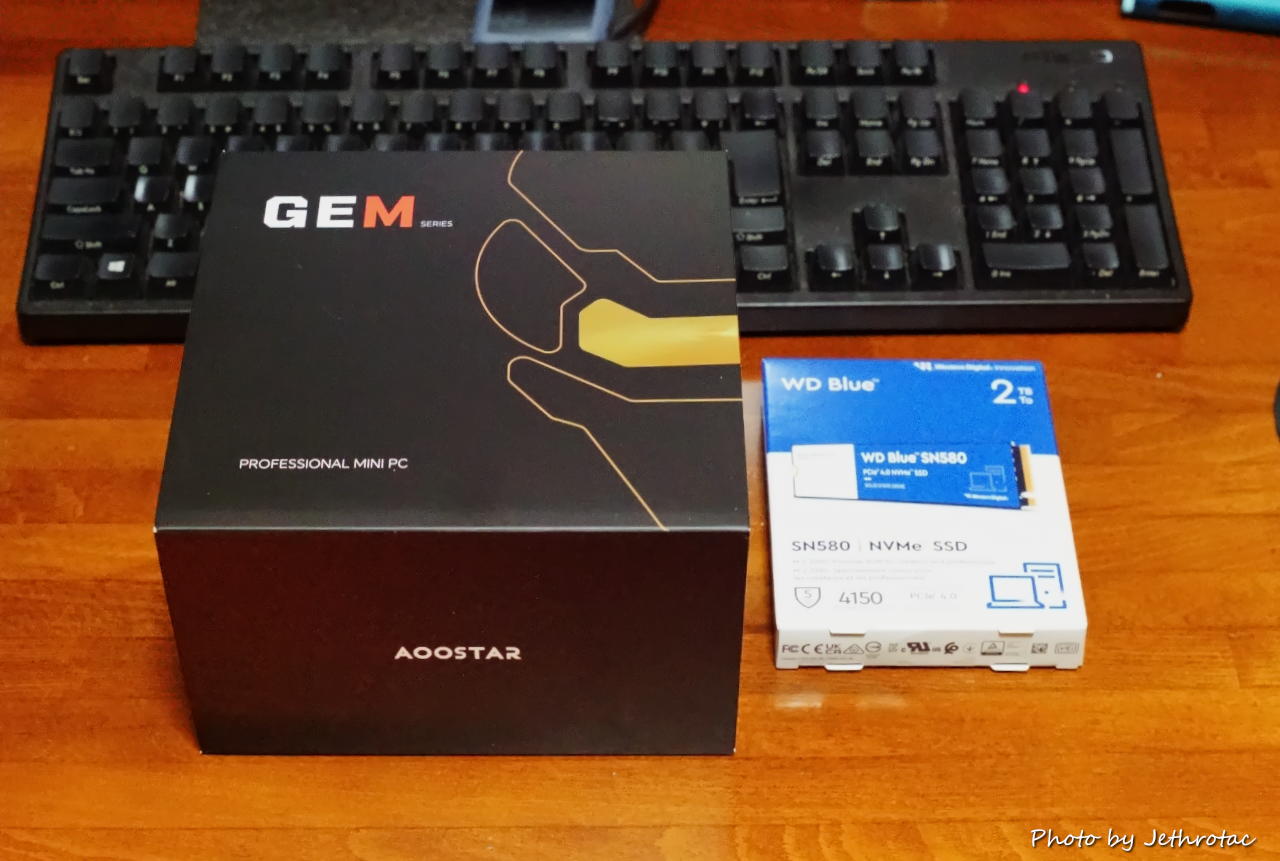

★ Metal ジャンルのヘビー・ローテーションは?の巻 ★最近の自転車通勤のお供はもっぱらWalkmanで聴く”Metal Music”である。まあHeavy Metalを聴きながらの自転車は危険だと聞こえそうだが、前から書いているようにデバイスはこれだ...[My Favorite Device]2022年11月に購入した(日本に拠点のある)中華製:Erissimoの骨伝導イヤホン”HS1”である。2年半ほど使ってきたがへたることなく現在も良い音で楽しませてもらっています^^。加えて外音がちゃんと聴こえるし、Heavy Metalといえども音漏れするほどの大音量では聴いていませんよ...音量上げると間違えなく音漏れします、以前電車で注意されてしまいました(笑)。今や散歩でもSONYの値段で8倍以上するイヤホン「WF-1000XM4」より出番が多いくらいですからね、それくらい気に入っています。そろそろ色んなところに傷ができてきましたが、まだ一回の充電による再生時間もそれほど短くなっていないので買い替えは先になりそうですが、この2世代目の[HS2]が売られていますので販売が打ち切られないうちに購入しておきましょうかね...^^。[My Favorite Metal Tunes]そしてその聴いている楽曲たちがコチラです...Audialsで録りだめた楽曲たちですが、HD音質(16bit:44.1kHz)からUltraHD(24bit:192kHz)まで様々な音質ですがまとめて録る時はダウンロードで、作業しながらの時は「聴きながら録音」でコツコツと収集していました。そういえば最近気がついたのですが...Audials One 2025で録音(ダウンロード)している時ですが、録音画面下部にこんな表示が出ていましたね...これ昔からこの場所に表示されていたんでしょうか?ダウロード時間の目安になって便利なのですが。まあ多少の誤差はありますが、時間帯によって左右されるダウンロード時間ですのでこういう目安があるととても助かりますよね^^。そうこうしているうちに大好きなJAZZ[3,682曲]・ROCK[2,594曲]まではいきませんが、気がついたらお気に入りのProgressive Rock[1,032曲]を超えて<Metal[1,127曲]>となっていました^^;)。通勤の帰りは夜遅くなるのでJAZZ Vocalなどが良いのですが、行きの場合通勤路が急坂・なだらか含め登りオンリーなので”Metal”は気分が上がり漕ぐ足にも気持ちよく力が入るんですよねえ(笑)。そんな”Mtal”の中でもヘビーローテーションとなるアーティストはスラッシュメタル4天王の中から「Metallica」「Megadeth」、そしてHeavy Metalの王者「Judas Priest」や「Iron Maiden」など、そして珍しいところでは「Exdus」「Diamond Head」や「Sepultura」などランキング下位での面白どころといったでしょうかね。今までメタルのジャンルはスルーしてきましたが齢70にして体験するともはや”デスメタル”さえ気持ちよく感じてしまうのはなんとも不思議な感覚です。あのデスメタルのドラムを絡めた高速ビートと複雑なリフワークに快感を覚えるとあのデスボイスと言われるボーカルさえ気にならなくなるのは不思議(笑)。[Metalへの誘い元:Webサイト]もちろん曲の収集にあたっては参考にしたサイトがありました。◯ RollingStone誌のWebサイト一つは大御所「ローリングストーン誌が選ぶ歴代最高のメタルアルバム」ですかね。こちらのサイトで上位からと下位からと二通りの聴き方をしてお気に入りが見つかると今度は自分の感覚と近いと思われる管理人のサイトを探して深堀りしていくという作業をしていきました。◯ music-musiumというWebサイトそのお世話になったサイトというのが管理人の”Katさん”が運営する「music-musium」なんです。その中には色々なジャンルを網羅していてジャンル多趣味な私としても非常に参考になります。上はその中でのメタルジャンルのページですね。そしてお気に入りのアーティストが見つかるとアーティスト別の「全アルバムガイド」なるまたしても素晴らしい指標となるページがあるのでそちらで再び深掘りでお世話になる形ですね。全アルバムガイドですので凄いですよねえ、そのランキングがまあ自分のツボにはまっているので信頼度はとても高くなるのも自明の理...とても頼りになるのです^^。いまや「Audials」と(Music)サブスクのコンビネーションは最強と言えそうです、好きな時に好きなデバイスで楽しめますからねえ...万年金欠少年だった時代にこういう物があればと思わずにはいられないですね...今の若い方たちが羨ましいですよね、音楽面での食べず嫌いがなくなります(笑)。さてこのへんでもう一つのテーマ、私の最新ののPC-Audio環境を整理してご覧いただきましょうか...[My PC-Audio の近況報告][New PC]はじめてのAmazonへの[AOOSTAR:GEM12 MAX]返品作業という紆余曲折を経て入手したMINISFORUMの「UM870 Slim」というコンパクトPCですね。いまどきのPC同様OSドライブ(1TB)・データ用ドライブ(2TB)どちらもM.2仕様のSSDですからもうサクサクです。◯ 各PC&Audio関連の接続やいかにこのPCと今までの自作PC(第6世代:Core i5CPU)の2台体制が現在の状況ですが、その接続は一組のキーボードとマウスを共用で使えるようにした以下のコネクションになっており...そして上図の下部に見られるUSB DAC関連のケーブル接続図がコチラ...そして変則的ですが[UM870]で写真などの作業をしながら[自作PC]で聴きながら録音する等の場合は音質を楽しむためUSBチェンジャーからケーブルを外して[自作PC]に直接つなぎます...やはりそのほうが絶対的に音は良くなりますからね^^。現在こうしたセッティングで音楽を聴いているのですが、しばらくは手入れ不要の素晴らしい音質で聴くことができます。Amazon Prime Videoでアニメや映画を観るときでも驚くほどの高音質で楽しめますからもうやめられません...ましてやケーブルの種類を変更してその違いを楽しめますからね。しかし考えてみれば「Audials One 2021」から触っていますが、先代の「Audials One 2024」の後半あたりから録音(ダウンロード)時の不具合がほぼ皆無になりました。映像・音楽双方でAI機能が使えるようになりました、がしかしワタシ的にはこれから「Audials One」の”Ultra”バージョンのみの販売になりそうな雰囲気ですが、今後アップグレードする時に通常版・Ultra版のAudials Oneがあるならばあえて「通常版」を選びそうです...これで十分です^^。2025年4月 自宅にて#Audials One 2025#PC-Audio

2025.04.19

コメント(0)

-

望遠マクロでCobbyと桜散歩...SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1

★ D700 + SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1の巻 ★桜散歩もいよいよ佳境というより終盤です、とはいえ今回の記事は少し前になりますのでこれから全盛というタイミングでした...スイマセン^^;)。今回の機材はタイトル通り最近出番の多くなったD700に、Tamronの望遠マクロ[180mm]を付けて歩きました。このコンビですね...このレンズ安かったしSIGMA[180mm]やNikon[200mm]の同等レンズたちと比べて300g~800gも軽いのですが、しっかり三脚座が付属しています。レンズ名に[IF]と付いているように鏡筒は伸びませんのでバランスは取りやすいですね。ただし写真のように普段使いでは重たくなる三脚座は外して使ってます、付けると格好良いのですが三脚座を持って移動するわけでなくこの形でSmallRigのストラップで斜めがけで使うので三脚座は邪魔なだけとなりますからね^^;)。でもご覧のフードを付けて腰辺りに下げていると長さと重さで体に張り付いてきてさながら剣でも下げているかのようです。しかし昔から言ってますが、こうして見ると「SP AF90mm F2.8 Di MACRO 1:1」と兄弟レンズなのがよくわかります。さてそろそろ散歩撮の方へ行ってみましょうか、今回は若干ですが天気の状態もよく時折おひさまが顔を出してくれましたので条件は良かったように思います、それでは...今回メインは新河岸川沿いの桜堤を訪ねてみました。[タンポポ]行きの土手で見つけたきれいに咲き揃ったたんぽぽです、勢いのあるたんぽぽってホント綺麗ですよねえ。[菜の花]同じくいま土手を埋め尽くすように咲いている菜の花です。背は高く育つのですが、一房一房のボリュームはご覧のようにそこそこ...色んなタイプがあるんですよね。[桜堤を望んで]これがその菜の花が埋め尽くす土手の様子です。面白いもので対岸には殆ど咲いてません、日当たりの条件によるものなんでしょうかねえ...不思議です。橋の先に見えるのが今回訪ねた桜堤です、新河岸川を挟んでいますが望遠の「圧縮効果」ですぐそこの土手に咲いているように見えますよね。このあたりから景色がとても良くなってきます^^。[この木なんの木公園の桜 #1]これは毎年おなじみの桜堤の対岸にあり道中通過点の公園(この木なんの木公園)の大きな桜たちです。ここはホント数は少ないのですが一本一本が大きく加えて綺麗な立ち姿なので見事ですよ。[この木なんの木公園の桜 #2]まだボリュームは最盛期に至りませんがこれですからねえ、もう2~3日後に来たかったのですが...こればかりは休みの関係で今年はこの状態で見納めです^^;)。[オオバン]この日一羽だけ見つけた「オオバン」です、渡りで来ているヒドリガモともどもこの新河岸川には群れで行動しています...たまにですけど「バン」も見られます、足が黄色で見分けられます^^。[キジ]なにげに「ケーン」という鳴き声が近くで聞こえて探してみれば...こんなところにキジが歩いてました。彼の目の前の草がこんもりした中に入っていきましたが、巣でもあるんですかねえ。この地域では江川・新河岸川沿いを歩いていると結構な頻度で姿・鳴き声を見聞きできます。そうこうしているうちに目的地へ到着です...[桜堤 #1]相変わらずの桜の壁が見事です、実際にはまだまばらな状況ですが十分見頃を迎えていました。ただ風が少し強く望遠で近場はちとつらい状況ですが、せっかくの望遠マクロですからいろいろ寄ってみました。[桜堤 #2][桜堤 #3]やはりこうして花の中心が赤くなる前が良いですよねえ、どこから見てもきれいな状態の花がたくさん見つかります。[桜堤 #4]まあ逆にボリューム不足でスカスカな所も多いので、ちょっと離れると寂しいです^^;)。[桜堤 #5][桜堤 #6]青い空が背景になってよかった(笑)。[Cobbyと桜]すっかり桜に夢中になってCobbyをいつものスポットで撮るのを忘れ、帰り際にアリバイのように一枚いただきました^^;)。[入学式記念?]そんなCobbyを撮っていたら土手下の階段からワイワイと家族連れの姿が...どうやら(中学?)入学式を終えた家族のようで桜の前で記念写真を撮ってましたねえ...おめでとうございます^^。[桜堤 #7]帰路の対岸からの桜堤ですが、もうこんな雲が見られるようになったんですねえ。いかにも「暑さ」を運んできそうでCobbyが可愛そうになります...梅雨入りまでとは言いませんが、もう少し春を楽しませてもらいたいものですね。今年は休みのタイミングで盛りの状態を目にできそうもありませんが、というより今年この桜の時期に雨がとても多くてまいりますよね^^;)。とにかくできるだけカメラ持って散歩撮に励みましょうかね...^^。2025年4月 新河岸川桜堤にて#D700#SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1

2025.04.14

コメント(0)

-

Cobbyと桜とSTF散歩撮...「FE 100mm F2.8 STF GM OSS」