2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年12月の記事

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

いよいよ大晦日・・・そして新年です!!

現在の参道の様子・・・ ついに、31日大晦日です。今日は少し風があり、寒いのですが心配されたお天気も大丈夫なようです。「年越の大祓」形代は夕方頃までにお賽銭箱にお納め下さい。それ以降、神事までは授与所のものに直接お渡し下さい。「年越の大祓」午後十時半「元旦祭」1月1日午前零時※どちらの祭事も責任役員・総代参列のもと神事を斎行致します。祭事の様子などは、またお伝え致します。元旦祭の後、しばらくの間(例年一時間ほど)神職が社殿より参拝の方をお祓い致します。初詣は新橋「烏森神社」へどうぞ。

2005年12月31日

-

初詣は烏森神社へどうぞ

神社・境内では祭事・お正月・初詣の準備がされております。参道には小さな赤い「初詣」の幟もたて、社殿近くも色々と看板なども取り付けて、皆様をお迎えする準備を致しました。境内は一層お正月の雰囲気が漂っています。 夜の社殿正面の画像です。30日にも関わらず、参拝の方も多く、又、氏子の方が、形代を納めにいらっしゃったり、御神札を受けにいらっしゃっております。気になっておりました、お天気も大晦日はどうにか大丈夫ということで、沢山の参拝の方が予想されます。『稲穂の開運御守』・『色みくじ』が1月1日零時より授与となります。初詣は新橋駅すぐの烏森神社へどうぞ。ページ右上の「トピックス」に当社年末・年始の御案内がされております。

2005年12月30日

-

『年越の大祓』の形代

仕事納めの日が、昨日と今日のところが多い・・・ということで新橋の街は普段の平日より人が少なかったように思います。12月31日午後10時半より、斎行致します『年越の大祓』神事の形代について、お伝えしたいと思います。今日までになんと、598人の方の形代をお預かりしております。一つの形代にお二人で書いて納められている方もいらっしゃるので、人数にするともっと多いです。毎年、毎回(12月と6月に大祓はありますので)、納められる形代がどんどんと増えております。形代は31日夕方頃までお賽銭箱にお入れ下されば、神事で祓い清めさせて頂きます。夕方以降、神事前までの時間は、神札授与所の巫女・職員にお渡し下さい。

2005年12月29日

-

年始のご祈祷

来年の年始のご祈祷の予約日で一番多いのは1月4日(水)と5日(木)です。新橋という地域柄、個人様のご祈祷のご予約よりも、会社でのご予約が断然多く、やはり仕事始めに新年のご祈祷を受けられる会社が多いので毎年、仕事始めのこの二日間はご予約でいっぱいとなります。今日までのご予約では、4・5日ともまだご予約が可能なお時間もありますので、お電話にてお問い合わせ下さい。電話:03-3591-7865本日は神棚の注連縄を取り替え、新年を迎える準備をされる方が多く、お焚上げが随分とございました。御神札を受けられる方も多く、ますますお正月が近いことを実感致します。「年越えの大祓」・「元旦祭」の斎行される日のお天気は、今のところ何とかお天気の予報ですが、1日の日中から2日かけてお天気が心配されます。どうか、大晦日の夜はお天気でありますように。。。

2005年12月28日

-

新橋ネットのニュース・トピックスに

新橋の街の情報サイト「新橋ネット」に当社の記事が掲載されました。「新橋ネットの記載ページ」初詣に是非お越し下さい。新しい祈願みくじ「心願色みくじ」も元旦から始めます。また、「稲穂の開運御守」の授与も1日零時より始めます。

2005年12月27日

-

神輿庫の照明

本日より、正月にかけて、暗くなると、神輿庫の照明を入れております。夜の11時位まで点灯しております。

2005年12月26日

-

神札授与所~本日より~

本日より、授与所を開けております。神札授与などの受付はこちらでお受けいたします。授与所には巫女・神職がおるようにしておりますが、万が一声を掛けても奥にいなかったり、席を外している場合は社務所にお越し下さい。神社社殿に向かって左下でございます。授与所での受付の時間は、大体朝9:00頃~18:00頃です。日にちによって、多少変わります。

2005年12月26日

-

H18年の厄年(数え年)

H18年の厄年をフリーページにUP致しました。「人生儀礼」・・・人の一生には節目があります。その節目に神様の御前でこれまでの成長に心から感謝の気持ちをささげる事が新たな決意と飛躍につながります。「着帯日」・「産湯・産着・産飯」・「お七夜祝い」・「初宮参り」・「お食い初め」・「初節句」・「七五三参り」・「十三参り」・「成人式」・「結婚式」・「厄年」・「年祝い」などがあります。地方により日数や年齢、お祝いの仕方は異なることがございます。「数え年」と人生儀礼日本人はそれぞれの「年」さえ、命あるものとして把えました。人は生まれ出たその時に、その「とし」の「いのち」(年魂)を戴くのです。「とし」 を一つ戴く(とる)つまり「一歳」です。そして、新年を迎える毎に、新たな「とし」の力を戴き、いのち若やぐのです。新たな力に満ちた「としのいのち」を取り入れる晴れやかな、希望に溢れる節目が正月です。「としを取る」「としを重ねる」ことが、目出度いのです。こうして、目出度さの節目と云える人生儀礼は、満年齢が一般化した今日でも「数え年」で行うことが習慣となっております。~男性の厄年~本厄昭和57年生まれ昭和40年生まれ昭和21年生まれ~女性の厄年~本厄昭和63年生まれ昭和49年生まれ昭和45年生まれ~厄年とは~災いが降りかかりやすい年といわれ、災厄が身に降りかからないように神社で厄祓をします。また、厄年を人生の一つの区切りと考え、今後の人生の一層の発展を祈願し、お祝いをします。当社でも「厄年の祓」のご予約を承ります。

2005年12月25日

-

神札授与所

26日より神札授与所にて、授与品・その他の受付などを致します。授与所は社殿向かって左下です。お焚上げも、神札授与所にて受け付けております。お焚上げに関して、注連縄・御神札はお預かりいたします。申し訳ございませんが、熊手・お正月飾り・その他、大きな神棚・授与品などはお預かり出来ません。お焚上げは来年1月7日まで受付致します。御神札は授与品案内~御神札~をご覧下さい。新しく、水引の少し大きめな御神札と大きめな木札の御神札をご用意しております。

2005年12月24日

-

天皇陛下のお誕生日

本日12月23日は天皇陛下のお誕生日です。国民の祝日の一つで、今上天皇(在位中の天皇)の誕生日を祝う日とされております。第二次世界大戦終結までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていました。天皇の誕生日を国家として初めてお祝い申し上げたのは、明治元年9月22日(旧暦、1868年)に天長節としてでした。明治6年(1873年)の太陽暦採用後、11月3日に変更。その後、即位した天皇の誕生日にあわせて天長節が定められました。戦後、天皇誕生日として国民の祝日と定められ現在に至っております。なお、皇后の誕生日は地久節と呼ばれますが、戦前においても国家の祝日にはなっていません。~歴代天皇の天長節・天皇誕生日~明治時代(明治天皇) - 11月3日(文化の日)大正時代(大正天皇) - 8月31日及び10月31日 ・・・大正天皇については実際の誕生日は8月31日で、大正2年まではこの日に天長節が祝われたが、同3年以降は、盛暑の時期のために各種の行事催行が困難であることに配慮し、2ヵ月後の10月31日を天長節祝日となりました。現在国民の祝日ではありません。昭和時代(昭和天皇) - 4月29日 (みどりの日)・・・平成19年(2007年)からは「みどりの日」から「昭和の日」と名称が変更されるとのことです。平成時代(今上天皇) - 12月23日 (天皇誕生日)宮内庁のページ:天皇陛下のお誕生日に際しての記者会見の内容とこの1年のご動静お誕生日、おめでとうございます。当社は本日国旗を掲げておりました。

2005年12月23日

-

『冬至』~冬至かぼちゃ・ゆず湯のいわれ~

本日は冬至で、一年で最も昼が短く、夜が長い日です。日本では昔から冬至の日に「冬至かぼちゃ」を食べて「ゆず湯」に入る慣わしがあります。 「冬至かぼちゃ」を食べると病気にならない、長生きするなどといわれる他、厄除けや金運を祈願する意味もあるようです。 現在は季節に関係なく野菜が供給されていますが、昔は収穫時期を終えて不足していたため、栄養があって保存もきくかぼちゃは貴重な栄養源でした。これが冬至かぼちゃの始まりとなりました。 かぼちゃには肌や粘膜を強くし、感染症などに対する抵抗力を高める成分が含まれてます。 「ゆず湯」は風邪を防ぎ皮膚を強くするといわれています。これはゆずに含まれる成分によるもので、新陳代謝を活発にして血行促進や鎮痛・殺菌作用、そして美肌効果や、香り豊かなのでリラックス効果もあります。 ゆず湯は「冬至」と「湯治」をかけて、さらに「ゆず」も「融通がききますように」という願いが込められおり、一種の願掛けの意味もあるそうです。 冬至は二十四節気の一つで、春分・夏至・秋分などもあります。その一つに立春があります。立春の前日には節分が全国的に行われております。当社でも『節分祭特別参拝』(2月1日・2日・3日)を執り行います。節分祭特別参拝については改めてお知らせ致します。

2005年12月22日

-

元旦の神社

毎年元旦には、零時になる前に参拝者の方がお賽銭箱の前で年が開けるのを時計と睨めっこをしながら、待っていらっしゃいます。昨年は突然の雪が降り、天気も足元も悪かったので、階段のところに参拝の順番を並んで待っている・・・という光景はありませんでした。今年はどうでしょう?お天気がよっぽど悪くない限り、例年通り沢山の参拝者の方で賑うことでしょう。12月31日午後10時半「年越の大祓」1月1日午前零時 「元旦祭」1月1日午前零時より、皐月会による甘酒の接待がございます。時間は大体1時半頃までです。港区のメールマガジン等にも当社のご案内がされるそうです。他でも大祓や元旦祭の問い合わせも多くなって参りました。又、たびたび御案内致しますが、1月1日零時より「稲穂の開運御守」を授与致します。初穂料は1,000円です。~お知らせ~神札の授与やお焚上げなどの受付は26日以降は社務所ではなく、社殿向かって左手にある神札授与所にて諸々を行います。

2005年12月21日

-

年越の大祓 ~形代~

15日に形代を用意してから、5日目となりました。土日(土日は地域柄ご参拝の方が平日に比べかなり少ないのですが)を含む5日間で、老若男女を問わず約150人の多くの方の形代をお預かり致しております。31日午後10時半、責任役員・総代参列のもと神事を行います。皆様からお預かりした形代は神事の中で祓清めを致します。神事は参列者全員で「大祓詞」をあげますが、前半「~・・・天つ祝詞の太祝詞事を宣れ」までの後、詞にある「~・・・天つ菅麻を本刈断末刈切りて八針に取辟きて~」の内容を当社は麻紐を切り、さらしの布を7回裂いて八つに裂いております。厳粛な雰囲気の中、さらしの一気に引き裂かれる音が響きます。その後、後半の詞を奏上します。神社にて、ご家族のお名前をご自身が全部お書きになって納められている方もいらっしゃいますが、ご本人の「罪・穢れ」を移すという意味で出来ましたらなるべく形代をお持ち帰りになり、ご家族其々に自身の「罪・穢れ」を移してお納め頂けますよう。(絶対に駄目という訳ではありません。会えない方・神社に31日までに来られない方もいらっしゃると思いますので。あくまで、出来れば・・・と言うことです。)清々しいお気持ちで新年をお迎え頂けますよう、皆様で大祓をお受け(形代をお納め)下さい。形代は当日31日までご用意しております。

2005年12月20日

-

新年に向け2 幟<のぼり>・高張<たかはり>

境内に幟と高張を境内にお付けいたしました。13日の記事にある、鳥居のもの以外に、参道と駅側・烏森通り側にお付けしております。神社から烏森通りに抜ける参道の様子です。 こちらは烏森通り側の・・・こちらは駅側の幟です。どちらも対でお付けしております。境内は新年を迎える雰囲気が一層高まりました。

2005年12月19日

-

『稲穂 開運御守』について

以前、お知らせいたしました、『稲穂の開運御守』の授与のご案内を致します。この『稲穂の開運御守』(初穂料1,000円)は1月1日午前零時より授与を始めます。元旦より節分までの期間の授与となります。御守全体のお写真です。この写真は実際の大きさとほぼ同じ大きさです。なぜ、「稲穂」をお付けしているのかと言うと・・・当社御祭神である倉稲魂命→稲荷の神=五穀豊穣の神。稲穂がそれの象徴とされる。瓊々杵尊→稲作を地上にもたらせる為に天照大神様より命を受けて地上に降臨した神。その際、稲穂を握っていたとされる。この二柱の神を御祀りしているが故に、当社の開運御守には「稲穂」をお付けしております。この『稲穂の開運御守』の「稲穂」は11月の「新嘗祭」で神前にお供えし、またその後も神様に最もお近くの内陣にしばらくの間お供えしておりましたものです。一年間成長して実った稲(新嘗)の生命力と当社御祭神の御神威を戴き、高いご利益を受けることが出来ると、毎年多くの方に授与されております。

2005年12月18日

-

神棚の注連縄<しめなわ>

注連縄は、神聖な区域を示すのに張られております。神社のいたるところや家庭では神棚などがそうです。注連縄はその形状によって大根注連、牛蒡注連といった種類があります。これからの時期、ご家庭では神棚の掃除をし、注連縄も新しいものにして新しく受けた御神札をお祀りします。そこで、よく聞かれるのが、注連縄の取り付け方です。外してしまって、次に新しいものを張る時・・・「あれ?どっちだっけ??」って考えてしまったり・・・問い合わせもよくあります。神棚に取りつける際には向かって左に細い方、右に太い方が来るようにします。 =∥\\\\\\ \ \ \∥≡ こんなイメージでしょうか?忘れてしまった時、困った時には、漢数字の「一」を思い出してください。筆文字の「一」をイメージして下さい。これで正しい方向で注連縄を張れます。これに紙垂を四垂はさみ込んでください。「向かって左が細く、右が太い」「筆文字の一」です。

2005年12月17日

-

御神札について

年末・年始には沢山の方が「御神札」をお受けになります。では、なぜ毎年御神札を新しくするのでしょう。御神札を毎年新しくするのは、神様が清浄(清く穢れのないこと)を第一とすることが一つの理由です。また、御霊威を新たにされた神様の、その生命力にあふれた御霊の力を頂き、一層のご加護を願う為です。そして、このように毎年御神札を新しくすることで、祖先より受け継いできた神様への感謝の心を子孫にも伝えることになります。一家が揃って神様を尊ぴ敬うことは、家族の皆が神様のご加護を受けることにつながり、これは円満で幸福な家庭を築くことにもなるのです。一年間、ご加護とお守り頂いた古札は神社に納めます。ところで、「神棚はどこに設けたらいいのですか」「神棚がない場合、御札はどのようにお祀りすればよいのですか」とよく質問を受けます。まず、神棚は明るくて清浄な高い場所(人々の目線よりも高い場所)に、南向きあるいは東向きに設けます(北側と西側に設置ということ)。また、家族や会社の人が、お供えしたり拝礼したりするのに都合のよい場所であることも大切な条件になります。ただし、人が出入りをする場所の上、例えば、ドアの上であるとか障子や襖の鴨居の上に、神棚を設けることは出来るだけ避けましょう。家庭に神棚を設ける場合、場所としては座敷が一般的ですが、最近では座敷のない家庭も多くなったので、その場合は居問でも構いません。会社の事務所等の場合は、その長たる人の席の近くや中心となる場所が適当です。神棚の中央には、神殿の形を模した宮形を置き、その中に御神札を納めます。神座の順位については、神棚の中央を最上位とし、次に向かって右側、その次が左側となります。したがって、宮形が大きい(幅がある・御扉が3つある)場合には中央に神宮大麻を、向かって右側に氏神様、左側にその他の崇敬する神社の御神札をお祀りします。宮形が小さい(縦長な)場合は、神宮大麻を一番手前にお祀りし、その後ろに氏神様、次に崇敬する神社の御神札を重ねてお祀りします。御神札の数が増えたり、大型の木の御神札など、宮形に納められない場合には、棚の上に丁寧に並べても差しつかえありません。神棚を設けない場合についても、神棚と基本的な場所や向き等は同じです。ただし、御神札は決して画びょう等で刺して、お祀りしないよう、両面テープなどを利用し御神札を傷つけないように丁重にお祀りします。簡易宮形(神棚)をご用意している神社もあるので、お近くの氏神様に聞いてみても良いかと思います。当社でも今年よりご用意しておりますので、お問い合わせ下さい。当社御神札についてはこちらをご覧下さい。

2005年12月16日

-

大祓形代をご用意致しました

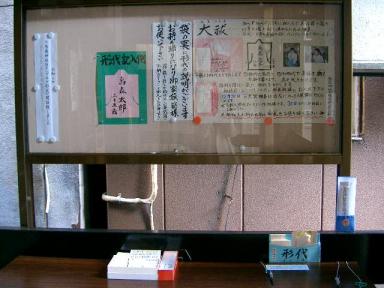

昨日お知らせ致しましたが、本日より「大祓形代」を賽銭箱右手の掲示板のところに机を設置し、ご用意しました。本日は15日ということもあり、沢山の方がご参拝されております。そして、形代を納められる方も多くいらっしゃるようです。今までは夜間は防犯上、夜になると形代をさげさせて頂いておりましたが、今回は上の写真のような感じにおいております。今までお時間が合わず、形代を納められなかった方もどうかお納め下さいますよう。

2005年12月15日

-

年越の大祓「形代」

明日15日より、「年越の大祓」神事の「形代」をお賽銭箱の横、右手にご用意致します。今年一年の罪・穢を形代に移し、神事で祓い清め、清らかな心身で新年を迎えられますよう、是非形代をお受けになり、お納め下さい。大祓・形代の説明は、新掲示板(お賽銭箱の右)に掲示いたしますので、ご覧になりながら、形代をお納め下さい。また、形代の袋には、説明がありますので、参拝された方のみでなく、お知り合いやご家族の皆様ともご一緒にどうぞ。形代をお持ち帰りになり、31日迄にお賽銭箱に初穂料(おこころざし)と共にお納め下さい。形代を納められましたら、当社「大祓の御札」をお持ち下さい。神事は31日午後十時半に責任役員・総代参列のもと執り行います。

2005年12月14日

-

夜の境内の様子

昼間に画像をUPしましたが、夜の感じをお伝えしたいと思い、画像をUP致しました。12月に入ってからは、普段にも増して多くの方が参拝されています。

2005年12月13日

-

鳥居の高張~新年に向け~

昨日、UPした鳥居の「笹と松のお飾り」に本日「高張」をお付け致しました。今のところ「高張」はこの鳥居のところだけですが、参道などこれから正月までにお付けする予定でございます。薄暗い中に、高張の明かりがぼんやりと点灯しているのは、大変趣があるものです。(画像は日中のものです)

2005年12月13日

-

新年に向け

新年に向け、神社境内も新橋の街も着々とその準備がされております。神社の鳥居・街(烏森通り・柳通りなど)に、笹と松のお飾りがつきました。神社の方は、これからまだ高張(大きな提灯)を取り付け致します。そして夜には点灯し独特の雰囲気となります。下は現状の写真です。新橋の街の通りのお飾り。参道の掲示板、社殿下の掲示板に、「年越の大祓」・「元旦祭」のご案内も致しております。「年越の大祓」12月31日午後10時半祭行「元旦祭」平成18年1月1日午前零時祭行※どちらの祭事も責任役員・総代参列のもと祭行申し上げます。「元旦祭」は沢山の方が初詣にいらっしゃり、祭事を(社殿の外からでございますが寒い中)ご覧になっておられます。零時になると、元旦祭の「年の始めの歌」が社殿に響き、参拝者の方が一斉にお賽銭をお入れになり、境内では皐月会による甘酒の接待が行われ・・・凛とした寒さの中「新年」の実感がこみあげます。また、年明け(1月1日午前零時)と同時に、社頭の授与所では「稲穂の開運御守」の授与を致します。この御守は大変御利益が高く、毎年、多くの方にお受け頂いております。正月限定の授与品でございます。稲穂は「新嘗祭」の際、神様にお供えしたものをお付けしております。このお守りについては写真などでまたの機会にご紹介させて頂きたいと思います。

2005年12月12日

-

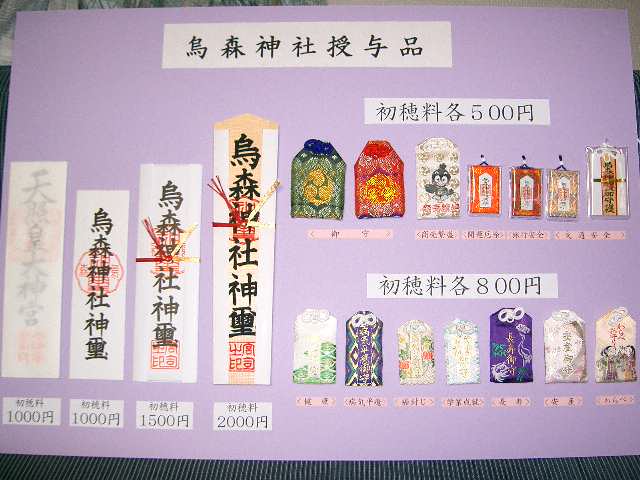

「烏森神社授与品」を作成

御札、御守の種類が以前に比べ、多くなりました。特に参拝の多い時(これからは正月)賽銭箱横の掲示板にこの授与品一覧のご案内をさせて頂きます。また、フリーページにもこの画像をUPしております。こちらの新掲示板に上の画像にある、授与品一覧を御案内致します。画像が少し見難いと思われます(特に御守)。フリーページの各ご案内をご覧下さい。

2005年12月11日

-

本社神輿庫

鳥居を入り、社殿に向かい、左側に本社神輿庫があります。社殿と同じようなかたちです。このかたちは「郡 菊夫」氏の設計でございます。普段は硝子越しに本社神輿がご覧いただけます。元旦の皐月会の甘酒接待時(1月1日午前零時~1時半頃まで)には、この神輿庫の扉を開けております。(但し、お神輿の飾り付けは致しておりません。)元旦の祭事については、また別の日に御案内いたします。

2005年12月10日

-

社頭参拝「神社拝礼の作法」

今日は、神社においての拝礼の作法についてお話いたします。これからの時期、初詣など神社にご参拝される機会も多いことと思います。ご参考にして頂ければと思います。賽銭箱の前で手を合わせる参拝を「社頭参拝」と言います。この時の作法を(ご存知の方も多いと思いますが)ご説明致します。この作法は神社参拝の基本となります。 神社での拝礼は『二拝二拍手一拝が基本』となっています。1、「二拝」神前で姿勢をきちんとして、拝(腰を90度に折った姿勢)を2回行う。2、「二拍手」胸の高さで両手を合わせ、右指先をやや下にずらし(右手を少しひき)ます。肩幅程度に両手を開き、2回打ち合わせ指先を揃えます。3、「一拝」最後にもう1回拝をします。祈願はここで、少し頭を下げて行います。手を合わせたまま、祈願は行いません。この作法の前後に「揖」(腰を45度に折った姿勢)を1回ずつ行います。上記は一般的な拝礼のお作法です。神社によっては特殊な礼拝作法を行っているところもあります。例えば・・・伊勢神宮では、起拝を四度繰り返す「八度拝(はちどはい)」・「八開手」と呼ばれる拝礼作法を行っています。出雲大社では、「四拍手(しはくしゅ)」という拝礼作法を行っています。 いずれも、古来からの伝統的拝礼作法です。神様の前に額づいて拝礼する作法は、丁寧な上にも丁寧であることが大事なことです。二拝二拍手一拝はその丁寧さを最も端的に表した作法です。「拝」は敬礼の最も重き作法です。「拍手」は敬う気持ちの表れといっても良いでしよう。お参りの作法は丁寧に気持ちを込めて行って下さい。

2005年12月09日

-

椿の花

社務所の参道を挟んだ前に、鉄柵に囲われた榊の木が数本あります。その中に紛れるように、小さなツバキの木がありました。そして、その小さな木は綺麗な一輪の椿の花を咲かせています。本当に小さい木なのに、花をつけていたことに驚きました。社務所のポストあたりに、やはりツバキの木がありますが、こちらは赤い椿の花を咲かせますが、まだのようです。「椿」について日本原生の花木で、常緑広葉樹。“光沢がある”という意味の古語「つば」が「つばき」に変化した(葉が濃い緑で光沢があり)、または、同じ意味古語「艶葉木」「厚葉木」から、付けられたと言われています。漢字の「椿」は「春に咲く木」ということから、この字が作られたとも言われています。早咲きの品種なら10月の初めから、遅咲きの品種で4月下旬ぐらいまで観賞出来ます。最盛期は2月下旬から3月上旬です。

2005年12月08日

-

お賽銭とは?

昔は秋になると稲の実りを神様に感謝し、刈り入れたお米を白紙で包み「おひねり」としてお供えしていました。それが貨幣の普及と共にお米の代わりに金銭をお供えするようになったのが始まりです。賽銭の「賽」とは神から福を受けた事に報いるという意味です。元来「賽銭」とは、祈願成就のお礼参りの際に「奉賽」(「報賽」)(神仏に対する御礼のしるし)として神仏に奉った金銭のことを言いました。それが転じて、参拝のときに奉る幣帛(神さまに奉献する物)の代わりとしての金銭を意味するようになりました。つまり、賽銭とはお供え物の一種なのです。ですから、お賽銭をお入れになる際には、神様のお恵みに感謝の気持ちを込めて丁寧な作法で箱に入れるよう心掛けて下さい。

2005年12月07日

-

志ん橋烏森『皐月會』について

烏森神社本社神輿渡御を仕える為に、地元新橋を中心に組織された神輿の会。「志ん橋烏森 皐月會」二年に一度の本社神輿渡御を「め組」と共に仕切っております。※「め組」…今からおよそ280余年前、最初江戸市中に「いろは四十八組」の町火消が江戸に設けられた。当社氏子地域は「め組」の持ち場であります。「め組」に関しては、後日UP致します。「皐月會」は30年を越える歴史があり、後久氏が現在、5代目の会長として務めておられます。神社の諸々の行事に脇を固め、お手伝いいただいております。元旦、当社に初詣なさる方々に「甘酒」の無料接待を行っております。本年も元旦午前零時より、甘酒の無料接待を予定しております。(午前零時より午前1時半頃まで)

2005年12月06日

-

「大祓」とは・・・

知らず知らずのうちに犯したであろう罪や過ち、心身の穢れを祓い清めるための神事を「大祓」といいます。毎年六月と十二月の二回、その月の末日に行います。六月の大祓を「夏越しの大祓」、十二月の大祓を「年越しの大祓」ともいいます。平安時代初期の国家の法制書『延喜式』にも、六月と十二月の大祓が記されており、古くから行われていたことがわかります。大祓には「形代(かたしろ)」(撫物ともいい、紙を人の形に切り抜いたもの)に、名前と年齢を書き、さらにその形代で身体を撫でて息を吹きかけます。そうすることにより、自分の罪穢を移し、それを海や川などに流し我が身の代わりに清めてもらいます。また、疫病や罪穢れを祓う「茅の輪くぐり」も行われます。(当社では毎年六月に茅の輪を境内に用意し沢山の参拝者の方がおくぐりになっております。)「大祓」は701年の大宝律令で正式な宮中の年中行事に定められました(7世紀末の天武天皇の時代、国家的神道行事としての大祓が成立)。この日には、朱雀門前の広場に親王、大臣ほか京にいる官僚が集って「大祓詞」を読み上げ、国民の罪や穢れを祓いました。大祓は、国中の罪を祓い清めるとして、地方の有力者である国造らから馬や刀などを祓具として提出させました。これは「神祇令」にも規定され、毎年6月と12月の晦日に行なわれる年中行事となりました。また、神職の間でも個人的祈願に応じる神道儀礼として盛んに行われ、中世には伊勢神宮の御師達の活動によって庶民の間にも広められていきました。これによって、大祓詞は中臣祓(なかとみのはらえ)として一般社会で唱えられるようになったのです。そして、個人的な祓では、祓具として人形が用いられました。人形は、身についた不浄や災厄を移してから川などに流すもので、身代わりになるので形代、自らの罪をあがなうので贖物、身体にこすりつけるので撫物などとも言われております。これは、3月の上巳(じょうし)の日におこなわれていた上巳の祓でも使われて、3月の節句の流し雛の原形となったのです。応仁の乱の頃から行われなくなりましたが、江戸時代に再開され、後に全国の神社でも行われるようになり現在に至っております。

2005年12月05日

-

新「掲示板」設置

本日、賽銭箱の脇に新しく掲示板を設置いたしました。参道の掲示板に加え、より詳しくご案内が出来るようになると思います。新・掲示板にも、中央に(色的に少しわかりずらいですが)社紋を入れております。どうぞ、御社殿近くまで、階段をお上りになり掲示板をご覧頂ければ、と思います。

2005年12月04日

-

御守などの授与品について

12月に入り、いよいよ本格的に新年に向け色々と準備をしております。本日、フリーページに『授与品の御案内』を設けました。授与品の御守・社札については、参拝者の方々(御守をお受けになる方)の諸々の祈願内容のお申し出などを参考にさせて頂き、以前に比べ少しではございますが、個別の祈願内容により添えるようにと考えております。随時、ご案内のページにてご紹介させて頂きます。今日は「御札」と「御守」の違いについてお話いたします。古代の人は、さまざまな危険や災難から心身を守るために、石や骨、鏡や剣といった呪物(霊威をもつ物)を、身近に携えていました。そうすることにより、神さまのお力で心身を守られると信じられていたのです。のちにその呪物が時代とともに形を変えて、「お神札」や「お守り」となったのです。もちろん古代と現代とでは、その内容も信仰の形も違います。お神札は、家内安全や火災、疫病といった災厄からも私たちを守ってくれるもので、主に神棚にお祀りしたり、門口や柱に貼ったりします。お守りは、お神札を小型化したもので、木片や紙片に神社名等が記されています。それをお守り袋に入れて、常に身につけておきます。お守りには、肌守りを始めとして、厄除けや良縁、安産、交通安全、学業成就などを祈願した、さまざまな祈願内容のお守りがあります。これらのお神札やお守りは、神職が神前にて御祓いと祈願を済ませたものを授与しておりますので、神霊の御分霊が宿ったものなのです。近いうちに、御札の祀り方のお話も致します。

2005年12月03日

-

季節外れの『花』

境内に「エンゼルトランペット」という花が植えてあります。気が付けば、大振りな花を咲かせているのですが・・・。☆木立朝鮮朝顔☆・茄子(なす)科。 ・学名 Datura suaveolens Datura : チョウセンアサガオ属 suaveolens : 芳香ある Datura(ダチュラ)は、この植物の ヒンズー名「dhatura」から変化した名前。 Brugmansia(キダチチョウセンアサガオ属) として分類されることもある。 ・開花時期は、 6/5頃~11/末頃。・中南米、インド地方原産。 ・草ではなく「木」です。 ・夏から秋まで、芳香のあるラッパ形の 大きい花を下向きに咲かせる。 夜に香るそうです。 ・別名では 「エンジェル・トランペット」、 「エンゼル・トランペット」、 「エンゼルス・トランペット」、 とも呼ばれ、品種もいろいろ調べた開花時期(年に3度=6月・8月・10月開花)とは違って、今になって花を付けたようです。11月下旬の陽気が続いたせいでしょうか?この花は白っぽいですが、普段はピンクの花を沢山咲かせます。

2005年12月02日

-

12月の神社祭事予定

本当に1年が過ぎるのは早いものです。本日12月1日 師走となりました。今月の神社の祭事予定をお知らせいたします。12月1日 12月15日 ※毎月1日と15日は社殿の御扉を開扉し、 神饌5台(季節のものを加え) をお供えしております。毎月1日と15日には、特に多く参拝の方がいらっしゃいます。また、1日には奉献酒のお供えを頂いております。 12月31日 pm10:30~『年越の大祓』『年越の大祓』・・・「大祓」についてはまた別の日にご説明しますが、簡単に言えば、「自身の半年の穢れを形代に移し、祓い清める神事」です。6月の『夏越の大祓』と今回の『年越の大祓』があります。形代は20日頃から、お賽銭箱横にご用意いたします。詳しくは近くなり、お知らせいたします。神事は夜の10時半からで、責任役員・総代参列のもと斎行致します。この神事に続いて・・・1月1日零時から『元旦祭』を斎行致します。今月の大まかな予定です。詳しくは日々の更新にてお知らせ致します。

2005年12月01日

全33件 (33件中 1-33件目)

1

-

-

- つぶやき

- 大豆とひじきチーズサンド、クラムチ…

- (2025-11-24 00:00:14)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 欲望と知恵のバランスを考える

- (2025-11-22 11:56:40)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】整えスイーツ用◎計画的にポ…

- (2025-11-23 21:10:04)

-