2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年01月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

明日2月1日より「節分祭特別参拝」

明日2月1日午前9時より節分祭特別参拝です。詳しい日時などはこちらをご覧下さい。初穂料1000円の授与品 初穂料2000円の授与品はじめに社殿向かって左下の「授与所」にて受付をしていただき、社殿にお上がり下さい。普段は祈祷・祭事参列等でしか社殿にはお入りになれませんが、この節分祭特別参拝の日時は、一般の方どなたでも、受付後、社殿内神前で御拝礼頂けます。そして、特別参拝の授与品として、開運招福を祈願した福豆と「干支伴天」などをお受け頂きます。どうかこの機会にご参拝下さいますよう御案内申し上げます。

2006年01月31日

-

節分と大豆 『袖振大豆』について

~「大豆」~日本では漢字で「大豆」となるわけですが、これは「大いなる豆」の意味から付いたとされています。ここでの「大い」は第1番目のという意味で、大豆は1番目の豆という訳です。 奈良時代に書かれた日本最古の歴史書「古事記」にも「豆」という字が記されています。当時、大豆は特別な食物だったようで、一般には普及していませんでした。平安時代の漢和辞書では大豆は「万米(まめ)」 、黒豆は「久呂万米」 と記され 大豆は味噌の原料に黒豆は薬に用いられる豆と考えられていたそうです。 昔から大豆は穀物として重宝され、霊的な力が強いとされてきたので祭礼などの行事に頻繁に用いられました。全国に大豆にまつわる俗信があるそうで、大豆を囲炉裏で焼き1年の天候を占う「豆占い」というのもあります。豆まきの豆で重要なのは、「煎り豆を使う」ということです。万一、生豆を使って、拾い忘れたものから芽が出ると良くないことがある、といわれから「煎り豆」をまくのです。日本の大豆の中でも、甘さと風味で折り紙付きなのが薄緑色をした北海道産の『袖振大豆』です。緑色に近い綺麗な大豆です。量販店で売っている様な黄色い大豆とは見た目は勿論、風味、味ともに大違いです。香りが良く、風味が強く、こくのある味で定評がある大豆の種類です。農水省の「2001年度国産大豆品種の品質評価結果」によりますと、北海道産10品種99年、2000年度産平均の成分分析で全糖が23.5%と最も高い数値でした。甘みのある「袖振大豆」は新潟では「菓子豆」とも呼ばれる位と聞きます。この「袖振大豆」はその名の通り、昔「豆まき」の際、着物の袖を振って豆をまいたことから、「袖振大豆」という名になったとも、言われています。当社の福豆はこの「袖振大豆」をお入れしています。

2006年01月30日

-

節分祭特別参拝の受付

2月1・2・3日の「節分祭特別参拝」にお越しになりましたら、まず受付をお済ませ下さい。受付は、社殿向かって左下の授与所にて行います。当日は受付の場所が分かりやすいよう案内をお出し致します。受付をされた方にこの受付票をお渡し致しますので、これをお持ちになり、社殿にお入り下さい。尚、特別参拝としてご参拝いただける時間はこちらをご覧下さい。特に厄年、年男・年女(今年は戌年生まれの男女)の方は、この機会に是非お越しになり、「鈴祓い」を受け、ご参拝頂き、開運招福を祈願致しました授与品をお受け下さい。

2006年01月29日

-

「祝詞」<のりと>について

「祝詞」とは祭事で奉仕する神職が神様に奏上する言葉のことです。~「祝詞」~「乗(宣)り詞」であって、「神々の息吹が人間に乗る(宣る)言葉」「神々の詞(言葉)が伝わってくる詞(言葉)」であります。現在は神社が行う祭や祈願の内容によって幾種類もの祝詞が奏上されますが、今のような言葉使いや奏上のリズムの基礎となったのは平安時代が起源の「延喜式祝詞」があげられます。「祝詞」はもともとの日本語「大和言葉」が基本になります。祝詞に書かれている漢字は、後世で伝わったものですので、本来の日本のことばに分かりやすくするように当てはめて書かれています。なぜ、大和言葉なのでしょうか?それは神様に近い、神様に分かり易い言葉だからと考えるのが一番良いと思われます。「祝詞」は「参列している方(祈願者)に分かり易い言葉」ではなく、「神様に分かり易い言葉」でなくてはならないからです。~「言霊」の信仰~「言葉」には霊力、神秘的な力が宿り、口に出すことでその霊力が発揮されると考えられてきました。この言葉に宿る神秘的な力・また「言葉」として発することで発揮される力を「言霊」といいます。古来からわが国では「言=事」と考えられ「良き言の葉は良きものを招き、悪き言の葉は災いを招く」といった観念がありました。簡単に言えば、口に出して話す「言葉」に不思議な「力」があるという信仰です。実は「言霊信仰」はなにも日本独自のものではありません。東洋西洋ともに言葉には精霊が宿りその精霊が振るう不思議な力が人々を幸にも不幸にも招くものと考えられていました。言語には超越した力が宿り、その力を神霊や精霊の力を畏れ敬う気持ちが「言霊」というものに通じたと考えます。「祝詞」はそういう信仰が根底にある為、一字一句に流麗で荘重な大和言葉(古語)を用いて、丁重に奏上されます。祈祷などの祭事は、祈願者に代わって神様に祝詞を奏上することで、その祈願者の祈願を神様にお伝えし、祈願します。祭事で「祝詞奏上」の際は、神様にお言葉を申し上げますので、参列者の方(祈願者)は起立し頭を少しお下げ下さい。

2006年01月28日

-

のし袋の表書

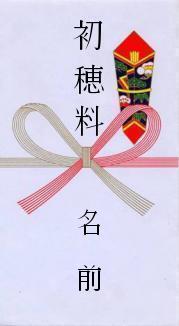

ご祈祷などをされる方に、「のし袋の表書きはどのように書けばいいのですか?」と質問を受けます。のし袋は「一般慶事用」を用い、黒字で以下にあげる「〇〇料」とお書き下さい。神前で家内安全や厄除、初宮、七五三などの祈祷を受ける際には、幣帛(へいはく:神さまに奉献する物)の代わりとして金銭をお供え致します。 その金銭を、のし袋に入れてお供えする場合には、その袋の表に「初穂料」・「御初穂料」・「玉串料」・「御玉串料」・「奉納」あるいは「祈祷料」とお書き下さい。一般的に多いのは「初穂料」・「玉串料」です。<書き方の例> ~初穂料とは~昔はその年に初めて収穫された稲穂をまず神前に供えることで、一年の豊作と恩恵に感謝してきました。もとは稲の穂であったものが、後には穀物、そして穀物以外にも野菜や果物、魚類などの初物も、全て神さまにお供えするようになりました。初穂といえば「神さまに供えるもの」という意味に用いられるようになり、いつしかご神前にお供えする金銭をも初穂料というようになりました。昔 → 現在米→穀物→野菜・果物・魚類→金銭 また、玉串は、神職や参拝者が拝礼する時に、麻苧や紙垂といった紙を垂らした榊をご神前に捧げられるものです。その由来については諸説あり、神霊を宿すものということが有力なようです。全身全霊をこの玉串に託して拝礼する際に奉る金銭を「玉串料」と呼んでいます。 神社に拝礼する時には、「初穂料」・「玉串料」いずれでも間違えではありません。しかし、(神道式)葬儀(弔事)の場合や慰霊祭などの霊祭は、「玉串料」が使われます。 勿論、これらの際ののし袋は弔事用のものを使います。また、文字も薄墨を用いる場合もあります。

2006年01月26日

-

「節分祭」の幟

本日、境内に節分祭の幟を立てました。節分祭特別参拝の御案内はこちら

2006年01月25日

-

玉串<たまぐし>

玉串とは、神道の神事において参拝者や神職が神前に捧げる、紙垂や木綿をつけた榊の枝のこと。杉の枝などを用いることもあります。玉串を神前に捧げて拝礼することを玉串奉奠と言います。祭事の中の行事として玉串奉奠がございます。玉串の捧げ方は以下の通りです。神職から玉串を渡された時は、右手で玉串の根元を上の方から持ち、左手で葉先を支えるように持ちます。このとき、左手(葉先)の方が少し高くなるようにします。 玉串を捧げる机(案)の前へ進み、一揖(軽くおじぎを)します。 玉串の根元が自分がいる方向に向くように右手を引き(葉先が神前に向かう)ようにし、左手も根元に持ち替えて、祈念する。 右手で玉串の葉先を下から(右の手のひらが上を向いた状態で)持ち、時計回りに玉串を動かして根元が神前に向かうようにし、玉串を机(案)の上に捧げる(置く)。二礼二拍手一礼をし、再び一揖(軽くおじぎを)して元の席に戻る。 神話では、天照大神が岩戸隠れした際、玉や鏡などをつけた五百津真賢木を 布刀玉命が捧げ持ったとの記述が、玉串の由来とされています。実際には、神霊の依代…(神事の際に神がやどる物体)が玉串の由来であると考えられています。「たまぐし」という言葉の語源については諸説あります。平田篤胤らは神話の記述のように玉をつけたから「玉串」だとし、本居宣長は「手向串」の意としています。「たま」は「魂」の意だとする説もあるようです。

2006年01月24日

-

「祈年祭」について

「祈年祭」は「としごいのまつり」ともいい、毎年2月17日、稲作(農作業)のはじまる春のはじめに全国の神社で行われるお祭りです。祈年祭は「年を祈る祭」と読めて、良い年になるよう祈ることに違いありませんが、この「年」には、1年間で成長し、収穫される「稲」すなわち「米」の意味があります。そうすると、「稲(米)を祈る祭」…一年の稲(米)の収穫(豊作)を祈るお祭という訳です。また、稲(米)すなわち人間の生命のもとを恵んでいただくようにお祈りするお祭ともいえるでしょう。そして、この稲(米)は人間の食物全体を意味し、「稲(米)をはじめとする穀物の豊作を願う」お祭です。祭事では穀物全般の豊かな実りを祈願し、これを受けて広くあらゆる産業の発展、日本国家・国民の安泰と繁栄、皇室の安泰などをも祈願致します。この日(2月17日)は、宮中の賢所においても祭典が行われ、天皇陛下が御親拝になられます。起源については『古語拾遺』に、大地主神が御歳神のたたりをおそれて、穀物の豊作を祈ったという伝承をはじめ各種あります。当社の「祈年祭」は2月3日の「節分祭」の日に併せて斎行致します。

2006年01月23日

-

節分祭特別参拝の授与品「干支伴天」

今日は、東京都内も雪が降り、都心新橋でも少し積もりました。土日はもともと参拝の方が平日よりは少ないのですが、今日はいつもの土日よりも、参拝の方が少なかったように思います。社務所では、職員みんなで、節分の福豆などの準備をしておりました。特に今年から始める、「節分祭特別参拝」の授与品の開運招福「干支伴天」の中央の豆を入れ、袋を閉じる作業を致しておりました。一見、業者さんにお願いしているかのようなこの干支伴天ですが、実は神社職員の手でひとつひとつお入れいたしております。勿論、この伴天の中の福豆も、紙の袋の福豆と同じ豆ですので、お召し上がり頂けます。この中央の豆のことです。「節分祭特別参拝」の期間に是非烏森神社にご参拝下さい。

2006年01月21日

-

「節分祭特別参拝」

当社2月1・2・3日に行われます、「節分祭特別参拝」の記事が、新橋の街の情報サイトの「しんばしネット」のトピックスにUPされました。しんばしネット当社の記事のページ授与所にて受付をし、社殿にお入り頂き、神前にて当社御祭神のひと柱「天鈿女命」にいわれある「鈴」の「鈴祓」を受けた後、ご参拝頂きます。鈴祓は当社禰宜(女性神職)が御奉仕致します。今までの節分祭には、一般の方は社殿にはお入りになれませんでしたので、是非この「節分祭特別参拝」で御社殿にお入りになり、御神前にてご参拝下さい。尚、授与品には各日限りがございますのでご了承頂けますようお願い申し上げます。神社の「節分祭特別参拝」御案内のページ

2006年01月20日

-

烏森神社の掲示板

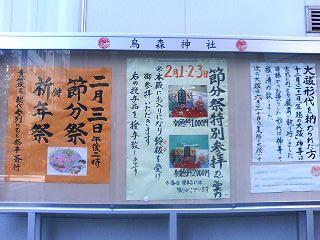

神社の掲示板は、社殿向かって賽銭箱右横1と社殿向かって、左下2と、参道の入り口3の三箇所ございます。現在は1は授与品一覧、心願色みくじを受けられた方への掲示、2は新春初穂料などの掲示、3は写真のように「節分祭」のご案内をメインで掲示しております。掲示板には、出来るだけ多くの皆様にどんな行事をいつ行うか、行ったかを知っていただく為に、行事後も最低でも一週間は掲示するようにしております。1日と15日にご参拝の方が多いので、その時期に掲示物を変えることもあります。すでに掲示しております、「節分祭特別参拝」のご案内ですが、掲示板の御案内には詳しい時間まで書かれておりません。掲示板以外の境内に何箇所か詳しいご案内を掲示させていただいております。1、社殿の左の外扉2、授与所の窓のところ3、社務所前の店の戸A4程度のカラーコピーのものです。どうか、ご参拝の時には、お近くでゆっくりご覧下さい。

2006年01月19日

-

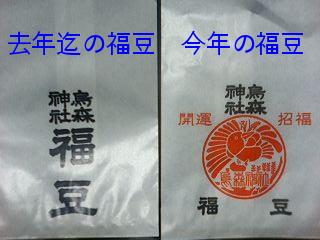

福豆の袋

去年迄、氏子の皆様に町会を通してお配りしておりました「福豆」ですが、今年から社紋をお入れした、新しい意匠の袋でご用意しております。また、節分祭特別参拝の授与品の福豆もこちらの新しい袋のものでございます。 初穂料1000円 初穂料2000円節分祭特別参拝に関してはこちらをご覧下さい。開運招福を祈願しております福豆ですので、「開運招福」と「社紋」を朱で中央に、今までの福豆と同様の文字で「烏森神社」と「福豆」を黒の文字で入れてあります。2月1・2・3日と日時は限られておりますが、皆様のご参拝をお待ち申し上げております。

2006年01月18日

-

「節分」について2

節分には「豆まき」を行うのですが、なぜ豆まきを行うのでしょうか?節分のルーツは、中国で古くから行われていた追儺の儀式に由来するものと考えられています。追儺は、紀元前3世紀の秦の時代にはすでに行われており、豆で鬼打ちをし、疫病や災害を追い払うというものでした。日本へは、遣唐使によってもたらされ、宮中の年間行事として、鎌倉時代末頃までは大晦日に行われていました。今でも節分を、年越し、年取り、節変わりと呼ぶ地域があるのは、その名残でしょうか。さて、節分と言えば「福は内、鬼は外」の豆まき。宮中の行事が民間に伝わっていったとも、中国の明時代の風習が輸入されたともいわれていますが、日本では文献に初出する豆まきの記載は、室町時代に遡り、将軍様も豆打ちに興じたという話も残されています。それによると豆まきは疫病等を祓うために行われていたようです。日本人は健康であることを「まめ」といいます。豆に語呂を合わせたもので、大豆はまさに健やかさの象徴です。節分には煎った大豆を、年の数だけ食べるというのが習わし。また一部では、年よりひと粒だけ多く食べて、「来年もまめで達者で」と願う地域もあります。豆には「魔滅」の意味があり、さらに、その生命力、繁殖力が尊ばれました。つまり、節分に豆をまくのは新しい年を迎えるにあたっての魔除けの意味合いが強いのです。加えてもう1つの「節分の豆まき」の説は「古事記」の神話の中にあります。死んだイザナミをさがして黄泉の国へ行ったイザナギは、鬼に変わったイザナミの醜い姿を盗み見た為に、黄泉の国の軍勢に追われます。そのとき、イザナギはとっさにかたわらの木から桃の実を3個ちぎって投げつけ、追っ手を退散させたといいます。桃は聖なる力と生命力を持ち、その桃の持つ霊力で追っ手(=死の穢・恐怖)を退散させたのです。節分に豆をまくのは、大豆にもこの桃の実と同じように魔をはらう霊力があると信じられていたから、という説もあげられます。豆まきの他に、同じような意味合いの習わしもあります。ひいらぎの枝に、焼いた鰯の頭を刺したものを玄関口や門にたてるという習いがそうです。これは、悪病が入ってきても、ひいらぎの棘に刺さって痛がり、鰯の悪臭にびっくりして逃げていくように、という意味が込められているのです。 では、節分には欠かせない憎まれ役の「鬼」とは何なのでしょう。これは冬の寒気であり、病気ひいては死や死の恐怖であったと思われます。暖房も医療もままならなかった時代には、冬はことさらに厳しい季節であったはず。「人に災いをもたらす、目に見えない隠れたもの」を鬼とし、家のすみずみから追い払うことで、我が身にふりかかる一切の災難を振り切り、健康で平和な暮らしを営むことができるようにと想いを込めたのでしょう。 平安時代の和名鈔によると、鬼はもともとは「隠」といい、「おぬ」がなまって「おに」なったのだそうです。そして、鬼の持ち物は金棒、小槌、隠れ蓑の三つで、本来、鬼は目に見えないものだったようです。現在のような鬼の姿が完成したのは平安時代中期頃で、この一般的な鬼の姿の完成には、次のような訳がありました。古来より北東の方角を鬼門としていました。北東の方角は、かつての表し方だと丑寅の方角といいます。すなわち、丑寅の方角=鬼門、と、いうことから鬼は牛の角があり、虎の皮のふんどしをつけた姿で表されるようになったといいます。「節分」と「豆まき」…そして「鬼」について今日はご説明致しました。

2006年01月16日

-

「節分」について1

毎年2月3日は「節分」です。では「節分」とは何でしょう?「節分」とは、文字通り季節を分ける日なのです。本来、春と夏、夏と秋、秋と冬、冬と春というように1年に4回の節分があるのです。それら節分の翌日が立夏、立秋、立冬、立春で、次の季節の最初の日となります。これら「節分」のうち、冬と春を分ける節分、すなわち2月3日が最も知られているのはどうしてでしょうか?それは、1年の最後の季節である冬から新しい年の春への分かれの日にあたり、つまり1年の最後の日、すなわち大晦日にもあたると考えられているためです。この季節の一年という考えから、2月3日の節分が一年の節目とお考えになり、節分を過ぎてから「厄祓」や「厄年の祓」をされる方もいらっしゃいます。

2006年01月15日

-

節分祭特別参拝について

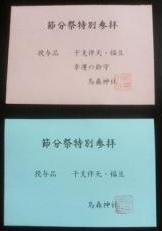

神社の新年会も終わり、次は節分の準備となりました。今年の節分では、今まで節分祭では神社本殿にお入り頂けなかった、責任役員・総代以外の方も、『特別参拝』という形で、日時を限らせて頂きますが受付をして頂き、社殿にお入りになり、「開運・幸福の鈴」でお清めをし、ご参拝頂きます。節分祭特別参拝の授与品として以下の写真の授与品をお受け頂きます。「節分祭」併「祈年祭」は今までと同様、責任役員・総代の参列のもと、2月3日午後2時より、祭事を斎行致します。☆一般の方の参拝について☆『節分祭特別参拝』~予定~2月1日・2日午前9時~13時・14時~夕刻2月3日午前9時~13時・15時~夕刻 午後2時より祭事が行われます。こちらの祭事は責任役員・総代参列。特別参拝初穂料1000円授与品はこちらの写真です。開運招福祈願「干支伴天」と福豆1袋特別参拝初穂料2000円授与品はこちらの写真です。開運招福祈願「干支伴天」と福豆2袋と幸運の鈴守※申し訳ございませんが、以上の授与品には各日限りがございます。このご案内は個人の方に限らせていただきます。お取り置きや予約などは一切受け付けておりませんのでご了承下さい。節分・祈年祭・鈴祓と鈴については、またの機会にご説明・御案内申し上げます。

2006年01月14日

-

新春世話人初参拝

本日2時より「新春世話人初参拝」が行われました。氏子の世話人、崇敬者の方々の参列もと、祭儀を斎行致しました。祭儀後、直会(新年会)が行われました。

2006年01月13日

-

「新春世話人初参拝」

明日13日午後二時より、「新春世話人初参拝」を行い、各町会の神社世話人の方々にお越し頂き、社殿にて祭事を行います。

2006年01月12日

-

色みくじ祈願祭

本日11日大安の良き日に「色みくじ祈願祭」を執り行いました。1月1日~11日(本日)までに願い札を結んだ願い紐ごとお清めし、願掛け処より神前にお供えいたしました。~今日までの願掛け処の状態~願い紐の色が見えなくなるほど、本当に多くの方の願い札が結ばれておりました。皆様の願い札は、願い紐のままで神前に色毎にお供えしております。画像のような感じで祭事を執り行いました。祭事での祝詞の中で、皆様の色毎の願いが叶うようにということと、「願い玉」により一層の御神威を授け与えて戴ける様にと御祈願いたしました。「色みくじ」を受けられた皆様が、今年一年、1番の願いを叶え、幸せに過ごせますように。。。「色みくじ」は本日で終了とさせて頂きます。(おみくじも同様)又、授与所での受付は明日より社務所にて受け付けております。御神札・御守の授与、その他社務一切の御用は、社務所に起こし下さい。~社務所~(鳥居を出たところすぐにあります)

2006年01月11日

-

神札授与所とおみくじ

年末から年始にかけ、社務等はこちらの授与所にて受付しておりましたが、明日11日をもちまして神札授与所での受付を終了させていただきます。今後は普段通り、社務所にて各受付・社務を致しますので、明後日以降は鳥居の外すぐの参道にあるこちら(社務所)に起こし下さい。又、1月1日より大変多くの方が受けられました、「心願色みくじ」についても、明日11日をもちまして(おみくじも同じく明日で)終了とさせていただきます。心願色みくじの「願い札」は明日、「心願色みくじ祈願祭」を斎行し、皆様のお願い事を各色毎に御祈願いたします。授与致しました願い玉(写真)は、御守としてお持ち下さい。今年から新しく「心願色みくじ」を始めましたが、本当に多くの方が受けられ、願い事をされております。「願掛け処」の写真や祭事の様子などは明日UP致します。明後日以降、神札授与所が閉まっていても、「御神札」・「御守」の授与や御朱印の受付などの社務一切は社務所にて行っておりますので、御用の際はどうか社務所まで起こし下さい。

2006年01月10日

-

成人式

満二十歳になると、法律上でも責任ある一人前の成人として扱われます。この成人に達した人達を祝う儀式が1月の第二月曜日(今年は本日9日)に行われますが、それが「成人式」です。成人を祝う儀礼は古くからあり、男子には元服・褌祝い、女子には裳着・結髪などがありました。神社でも「成人祭」が行われ、神様に成人となったことを奉告する姿が見受けられます。~「成人祭」とは~初宮詣り、七五三詣り、十三詣り(特に関西地方でさかん)と成長を祈願してきた氏神様に、無事立派な成人と成長したことを感謝する祭事です。本日の境内には艶やかな振袖姿の方が参拝にいらっしゃっていたのをお見受けいたしました。成年とは?~日本における成年~日本では、満20歳をもって成年とする(民法第4条)。ただし、20歳未満であっても結婚していれば成年者とみなされる(民法第753条)が、成年者とみなされるも、飲酒、喫煙、選挙権などについて、法の条文に年齢が明記されており、成年者と見なされてもこれらの行為を行うことはできない。また、天皇、皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。

2006年01月09日

-

「氷川 きよし」さんが・・・

本日、テレビ朝日系で放送の「旅の香り新春企画」の番組宣伝の番組(夕方放送)の中で氷川きよしさんがコメント・紹介等をするシーンを当社の境内の参道(社務所の前あたり)で撮影が行われておりました。~参道~このあたりでした。収録されたのは、年末でしたが、人が集まる前にすぐに収録は終了されましたので、混乱はございませんでした。氷川きよしさんは、意外と背が高かったです。爽やかな笑顔で撮影に臨まれていました。当社の境内は大変雰囲気が良いので、TVなどから沢山の撮影依頼を受けますが、普通の番組に対しては、基本的にお断り申し上げております。但し、神社の紹介や新橋の街の紹介などの地域の発展にお役立ちできるような番組に関してのみ協力できる範囲で撮影許可を致しております。

2006年01月08日

-

お焚上げについて

本日7日をもち、お焚上げ(注連縄など)の受付を終了させていただきました。当社の古い御神札や、当社の御守については随時お預かりしておりますので、授与所(1月11日まで)・社務所(それ以降の時期)にお持ち下さい。他の社寺で受けられた、御神札や御守は受けられた社寺にお預け下さい。境内に正月飾りや注連縄などを置かれる方がいらっしゃいますが、どうか置かれませんようにお願い申し上げます。

2006年01月07日

-

お焚上げの受付

明日7日をもちまして、「お焚上げ」の受付を終了とさせていただきます。お焚上げする、神棚の注連縄、当社の御守や、御神札などは明日までにお持ち下さい。授与所の者、もしくは設置しております箱にお入れ下さい。~授与所は社殿向かって左下でございます~

2006年01月06日

-

「色みくじ」

元旦より、多くの方にされております、「色みくじ」の願掛け処は現在この画像のような感じとなりました。~1月5日の「色みくじ 願掛け結び処」~大変多くの方が、其々の願い事を、願いが叶うようにとお結びになっていらっしゃいます。会社始めが10日の会社があることと、次の日が大安ということで、授与所での社務受付とおみくじに関しましては11日(水)までとさせて頂くこととなりました。それ以降につきましては、御神札・御守の授与などは社務所にて受付いたしております。~社務所入り口~但し、おみくじに関しましては11日までとさせていただきます。

2006年01月05日

-

新春 社運隆昌 祈願

本日は会社始めの日ということで、新春社運隆昌祈願など、沢山の方が社殿にお入りになり、ご祈祷を受けられました。又、特に授与所には多くの方が御神札や授与品を受けにいらっしゃり、境内は大変賑っておりました。御守は「開運厄除」を受けられている方が多くいらっしゃいます。また、「稲穂の開運御守」も多くの方に授与されております。「心願色みくじ」は予想以上に非常に多くの方がされており、「願い紐」の色が見えなくなる位に沢山の願掛けがされております。この「心願色みくじ」は当初6日頃までとさせて頂く予定でしたが、10日に仕事始めの方がいらっしゃるようでございますので、その頃まで受けられるようにと考えております。今年1番の願いが叶いますように。。。~願い玉~

2006年01月04日

-

恒例「め組」の新春祈祷初参拝

毎年1月3日午前中、『め組』の新春御祈祷・初参拝がございます。参道を木遣りをいれ、纏を振りながら、社殿前まで進みます。この『纏』は普段はあまり見られないものなので毎年写真を撮らせてもらっています。~御祈祷中の「め組」の皆様の後姿~~参道を出たところで~五月五日の本社神輿渡御の際、お世話になっている「め組」の方々です。

2006年01月03日

-

新年の様子

例年、2日・3日は新橋という地域柄、参拝の方はそれ程多くはないのですが、今年は例年よりも多くの参拝の方がいらっしゃいました。1月1日より「色みくじ」(初穂料500円)を始めましたが、願掛けが出来ることと、「願い玉」の授与があることで、口コミで、「色みくじ」をされにわざわざ参拝された方もいらっしゃいました。今年から始めた「色みくじ」ですので、このように参拝していただけると、嬉しく思います。当社の参拝の方が1日と同じくらい、いえそれ以上多いのが、4日と5日の仕事始めの日です。毎年、新橋周辺にお勤めの方が大変多く参拝されます。また、新春の御祈祷はこの2日間は予約が非常に多くございます。当日でも受付はしておりますが、御神札にお名前(会社名)などをお入れしておりますので、当日の近い時間帯に申込をされると、お名前をお入れすることが出来ない場合があります。(後ほどお書きすることは出来ます。)ですので出来るだけ、御祈祷のご予約はお早目にお願い致します。「稲穂の開運御守」(初穂料1000円)も多くの方に授与されております。今年の干支の印が目立たないように、しるされております。昨年の稲穂の開運御守より、少し大きめになっております。

2006年01月02日

-

明けましておめでとうございます!!

明けましておめでとうございます。31日~1日にかけ、本当に多くの方にご参拝いただきました。皐月会の「甘酒接待」も予想以上に早く終わってしまった様子でした。12月31日午後十時半より斎行致しました、『年越の大祓』の神事は古式にのっとり厳粛に執り行いました。お預かりした形代は781枚で人数にすると、一枚に何名かでお書きになっている方もいらっしゃったので、もっと多くなります。罪・穢れを皆様からうつした形代をこの神事にて、しっかりと祓い清めを致しました。この後はお焚上げを致します。次の大祓は6月30日の「夏越の大祓」です。年越の大祓神事の御神前平成18年1月1日『元旦祭』年明けと共に『元旦祭』を斎行申し上げました。社殿内には責任役員・総代が参列、神事を執り行う中、社殿の外の賽銭箱前では沢山の参拝の方が並んでお待ちでした。境内では皐月会の甘酒接待が行われ、大変にぎやかな新年の幕開けとなりました。祭事の中で「年のはじめの歌」を参列者全員で歌いました。いよいよ平成18年の幕開けです。去年とは違い、天気が良かった為、参拝の方は絶えず、朝の3時くらいまで賑っておりました。元旦祭の御神前元旦より授与を始めました、「稲穂の開運御守」・「心願色みくじ」も多くの方にお受け頂いております。「心願色みくじ」専用のみくじ掛け~授与前の様子~~授与後の様子~この「心願色みくじ」は願い毎の祈願をされた「願い玉」が授与されます。新しいかたちの願掛けで、今年1番の願い事を色毎に結んでみてはいかがでしょうか?

2006年01月01日

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 楽天市場

- ♥️ \BLACK FRIDAY20%OFFクーポン/ …

- (2025-11-23 12:50:03)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 忘年会シーズン2025

- (2025-11-23 12:46:58)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで後悔しない!体型…

- (2025-11-22 22:00:05)

-