2020年09月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

律儀な彼岸花

荒川沿いの土手に咲いた彼岸花↑↓(2020年9月28日、さいたま市) 彼岸花が真っ盛りです。 何もない地上から、突然に花茎が伸びてきたと思ったら、1週間も経たないうちに鮮やかな紅色の花が開花します。 開花する日は、律儀にも毎年9月23日頃というのも不思議です。 Lycoris, or higanbana, bloom constantly around 23rd of September, the Autumnal Equinox Day or ohigan, every year.【Bon appétit !】 Lycoris are native to eastern and southern Asia in China, Japan, southern Korea, northern Vietnam, northern Laos, northern Thailand, northern Burma, Nepal, northern Pakistan, Afghanistan, and eastern Iran. Since these scarlet flowers usually bloom near cemeteries around the autumnal equinox, they are described in Chinese and Japanese translations of the Lotus Sutra as ominous flowers that grow in Diyu (also known as Hell) and guide the dead into the next reincarnation.(https://en.wikipedia.org/wiki/Lycoris_(plant))

2020.09.30

コメント(4)

-

お葬式(ラオス回想その24)

棺桶を飾る花輪↑(2009年8月)荼毘の前に遺族の方々で写真撮影↑(2007年6月) 葬式は、仏式で行われます。日本の様に湿った感じがなく、とても派手な印象を受けます。私の経験した葬式はいずれもお寺の境内で行われました。お寺が火葬場になり、死者は露天で荼毘に付されます。 ある時、職場の同僚の身内が亡くなりました。とにもかくにも、彼の家に弔問に行くこととなりました。 先ずは、故人の家を弔問し、花や線香をあげます。故人と直接かかわりがあれば故人の思い出話をすることもできますが、直接存じあげていませんので、同僚との関係などを遺族に説明します。誰から花輪が来ているかなど一所懸命見ている人もいます。適当な時にお暇します。火葬の日はお寺に行きます。葬式は建物の外の境内で行われます。マイクを通して読経が行われます。一通りのお祈りが終わると、人々は、祭壇に置かれている棺桶をたくさんの花や花火で飾ります。故人の身に着けていた物や思い出の物も一緒に飾られます。白い衣装に身を包んでいる遺族たちが、棺桶の前で記念撮影をします。 遺体は棺桶ごと荼毘に付されます。棺桶への着火は、独特です。棺桶に鉄製のワイヤーをつなぎ、そこから15メートル位離れたもう一方の端に、ロケット花火を取り付けます。ロケット花火に着火すると、ロケット花火は勢いよくワイヤーを伝わって棺桶に到達します。棺桶を飾っている花火や爆竹がさく裂し、緑やオレンジ色の煙が勢いよく天に向かって上っていきます。濛々とした煙の中に炎が上がります。ロケットを使ったことと、色とりどりの煙が出ていることのせいか、葬儀の雰囲気は、なんとなく明るい。じめじめした雰囲気がありません。来世を信じているのでそれほど悲壮感がないのかもしれません。棺に火が着くと、葬儀は終了です。参列者は三々五々いなくなります。おいおい、お骨上げはどうするのでしょうか? 荼毘に付された後、火が消えてからお骨を取り上げることになります。遺族がお骨上げをすることもありますが、次の日にお寺が取り上げることもあるようです。 一般的なお墓は、お寺の塀に沿って立っています。白いものや色が着いたものなど様々です。仏塔のような形をしていて、中に遺骨を入れている場合が多い。また、塀そのものがお墓になっていることもあります。遺骨は、塀の厚みの中に入れます。また、墓地を見かけることもあります。3年間の滞在で、お墓をお参りしている人には一度もお目にかかりませんでした。(続く)【Bon appétit !】 Laos Dead Ceremony is largely conducted in accordance with Buddhist customs. Following the death of natural causes, the body is kept at the home of the deceased one to three days, during which time villagers come to pay their respects and assist the family of the deceased in what is a sort of long, continuous, low-key wake(通夜). The body is usually cremated.(https://www.golaos.tours/laos-dead-ceremony/)

2020.09.29

コメント(0)

-

初冠雪!今日の富士山(2020年9月28日)

今日の富士山↑↓(2020年9月28日、さいたま市) 初冠雪です。 久しぶりに富士山がよく見えました。 First snow fall in the season It being fine today, you can see Mt. Fuji well.【Bon appétit !】 In English, the mountain is known as Mount Fuji. Some sources refer to it as "Fuji-san", "Fujiyama" or, redundantly, "Mt. Fujiyama". Japanese speakers refer to the mountain as "Fuji-san". This "san" is not the honorific suffix used with people's names, such as Watanabe-san, but the Sino-Japanese reading of the character yama (山, "mountain") used in Sino-Japanese compounds.(https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Fuji)

2020.09.28

コメント(4)

-

子供を出家させる(ラオス回想その23)

壁塗りする修行僧↑(2007年10月20日、ビエンチャン、ラオス)托鉢する僧侶見習い↑(2008年11月14日、サワナケート、ラオス) ラオスでは、息子を出家させることもまた、女性が徳を積む方法の一つです。 小学生くらいのお坊さんをよく見かけます。僧伽(サンガ、そうぎゃ)に属してはいますが、僧侶見習い、または沙弥ということになります。たいていは、子供を僧侶にしたいとの母親の願いから、寺に送られてきました。彼らは、地方から出てきた者が多い。中には、貧しいために寺に出された子供もいるようです。ラオスの場合どちらが多いのでしょうか。 学校が整っていない地域では、寺は唯一の教育の場です。以前は教養のある人は僧侶に限られていました。僧侶が、教育の面を担っています。その代わりと言っては何ですが、僧侶は生産に一切従事せず他者からのお布施で生活を維持しています。地方の人にとって、子供をお寺に出すことは、女親が徳を積むという以外にも、家族内から教養ある人間を輩出する唯一の方法ということができます。(続く)【Bon appétit !】 Of the many ethnic groups in Laos, only the Lao Loum(低地ラオ族)had a tradition of formal education, reflecting the fact that the languages of the other groups had no written script. Until the mid-20th century, education was primarily based in the Buddhist temple school (wat school), where the monks taught novices(新信者、初心者)and other boys to read both Lao and Pali scripts, basic arithmetic, and other religious and social subjects.(https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Laos)

2020.09.26

コメント(6)

-

徳を積む(お布施とお参り)(ラオス回想その22)

お布施する女性↑(2008年11月3日、ルアンパバン、ラオス)お参りする人々↑(2009年7月7日、ビエンチャン、ラオス) ラオス人は徳を積むことに熱心です。ラオス滞在中、私は、毎朝、読経の声で朝を迎えます。窓から外を見ると、ちょうどオレンジ色の袈裟を身に付けたお坊さんたちが、托鉢に歩いているところです。アパートの大家さんをはじめ近所の人が、熱心にお布施をしています。お布施をする人は、女性の方が圧倒的に多い。出家することができる男性に比べて、女性は、それ以外の方法で徳を積みます。女性がお坊さんに熱心に喜捨している所以です。 ある朝、私のラオス人の秘書が豆乳を買って来てくれました。出勤前にお寺にお参りに行った時に買って来てくれたのです。秘書に感謝です。そういえば、その日は、朝から、道端にお供え用の花を売っている屋台がたくさん出ていました。一週間に1回ほどある仏さまの日でした。早朝から、お参りのためにお寺に向かう人が多い。ここでも、女性の数が圧倒的に多い。こうして、女性は熱心にお祈りをして徳を積んでいます。(続く)【Bon appétit !】 Most people donate food to the monks to gain merit and improve their karma. The temples of Laos were once seen as "Universities" for monks. Lao monks are highly respected and revered in Lao communities. Based on Laotian Buddhism, the women of Laos are taught that they can only attain nirvana(涅槃)after they have been reborn as men.(https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Laos)

2020.09.25

コメント(0)

-

切り倒された柳 at 皇居前

街路樹診断C判定↑(2020年9月10日、皇居前)切り倒された柳が点々と↑(2020年9月15日、皇居桔梗濠)皇居前の柳が、地上から1mくらいの所で伐採されています。残された幹に、説明文が張り付けてあります。樹木医が木の診断をして、C判定となったと書かれています。そのために伐採されたようです。周りを見回すと、あちこちの柳の木が切られていました。Some of willow trees have been cut down on the Imperial Palace moats lest they should fall down by strong winds. 【Bon appétit !】 Trees in urban landscape settings are often subject to disturbances, whether human or natural, both above and below ground. They may require care to improve their chances of survival following damage from either biotic or abiotic(非生物的)causes. Arborists(樹木治療者)can provide appropriate solutions, such as pruning trees for health and good structure, for aesthetic reasons, and to permit people to walk under them, or to keep them away from wires, fences and buildings.(https://en.wikipedia.org/wiki/Arborist)

2020.09.23

コメント(4)

-

尼さんになった理由を聞く in Laos(ラオス回想その21)

喜捨する人々↑(2007年11月24日、タートルアン、ビエンチャン)尼さんへ喜捨する人々↑(2007年11月24日、タートルアン、ビエンチャン) 私は、尼さんに聞いてみました。「あなたは、何を求めて修行しているのですか?」「徳を積むためです。私は、徳を積みたいのです。出家できればいいのですが、女性は出家できないので、こうして経典を学び、戒律を守り、瞑想を行い修行しているのです。」 言葉の壁があり、こういったかどうかは定かではありませんが、彼女がこういったのだと、私の心が感じました。「どうして、そんなに、徳を積みたいのですか?」「それは、輪廻を解脱するためです。私は、来世で幸せになりたいのです。死んで生まれ変わっても、苦しまないためです。心の執着を絶つのです。」と、彼女は静かに応えて、口から真っ赤な液体をはきだしました。 ラオス人は徳を積むことに熱心です。(続く)【Bon appétit !】 Even though the Pathet Lao saw Buddhism as an antithesis of Marxism, they were able to reconcile aspects of Buddhism with Marxism. The Pathet Lao re-interpreted Buddhism by affirming that there was no conflict between the teaching of the Gautama Buddha and revolutionary aims. They focused on the life story of the Gautama Buddha. Gautama's rejection of royal status and his choice of becoming a mendicant(托鉢僧、こじき)could be considered revolutionary as he rejected the trappings of wealth and the privilege of the ruling elite.(https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Laos)

2020.09.20

コメント(8)

-

女性は出家できないのに尼さん?(ラオス回想その20)

尼さんに喜捨する人々↑(2007年11月24日、タートルアン、ビエンチャン)日本企業により支援された中古車↑(2007年6月26日、ヴィエンチャン、ラオス) お寺で、白い袈裟を身にまとった尼さんを見かけることがあります。ラオスでは、女性は、出家できないことになっています。それでは、どうしてラオスに尼さんがいるのでしょうか?聞くところによりますと、尼さんたちは、出家はしていないが、修業をしているのだそうです。チャンパサックのお寺で、修行している尼さんの小屋で、尼さんと話をしたことがあります。とは言っても、言葉が通じないのでお互いにニコニコしているだけです。尼さんの口の中が真っ赤になっています。おもむろに彼女は、木の葉と白い液体を口の中に入れます。私にも差し出すので、彼女をまねして、葉っぱと液体を口の中に入れて、噛んで、暫くして、小さなバケツに吐き出します。真っ赤な液体が口から吐き出されます。血を吐いたように見えます。葉っぱの正体は、ビンロウだそうです。尼さんはビンロウを噛むものなのでしょうか?全ての尼さんがビンロウを噛んでいるとは思えませんので、これは、修行の一環というより、彼女の嗜好なのでしょう。彼女は、修行して、何を求めているのでしょうか? ラオスでは、尼さんは、女性であるが故に、出家できません。 私は、尼さんに聞いてみました。(続く)【Bon appétit !】 Theravada Buddhism is by far the most prominent organized religion in the country, with nearly 5,000 temples serving as the focus of religious practice as well as the center of community life in rural areas. In most lowland Lao villages, religious tradition remains strong. Most Buddhist men spend some part of their lives as monks in temples, even if only for a few days. There are approximately 22,000 monks in the country, nearly 9,000 of whom have attained the rank of "senior monk," indicating years of study in temples. In addition, there are approximately 450 nuns, generally older women who are widowed, residing in temples throughout the country.(https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Laos)

2020.09.17

コメント(4)

-

桜が咲き始めました in September 上野公園

十月桜↑↓(2020年9月15日、上野恩賜公園、東京都)上野恩賜公園の十月桜が咲き始めていました。October cherry blossoms have begun to bloom in the Ueno Park.【Bon appétit !】 The most popular variety of cherry blossom in Japan is the Somei Yoshino. They bloom and usually fall within a week, before the leaves come out. Winter sakura or fuyuzakura begins to bloom in the fall and continues blooming sporadically(散発的に)throughout the winter. It is said to be a cross between edohiganzakura, the Tokyo Higan cherry and mamezakura.(https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_blossom)

2020.09.15

コメント(4)

-

出家で幸せ(ラオス回想その19)

出家直前の白い袈裟↑(2008年2月9日、ヴィエンチャン、ラオス)高僧の話を聴く↑(2008年4月14日、チャンパサーク、ラオス) ラオス人の男性は、一生に一度は出家します。出家することが、習わしになっています。職場の同僚のエー氏は就職前に出家を経験しています。彼は、チャンパサーク県にあるお寺で出家しています。その時にお世話になった僧侶は、今も彼の心の支えとなっているとのことです。私は、エー氏と一緒にチャンパサック県にいるその僧侶を訪ねました。エー氏の母親、妹、妻、義理の弟、友人たちで山の上にあるお寺を訪問し、そのお坊さんの話を伺いました。 在家信者が出家する期間はどのくらいでしょうか。一週間位の短い期間の人もいれば、数ヶ月以上に及ぶ人もいるようです。 身内が亡くなった時に一時的に出家することもあります。この場合、出家者が妻帯者の場合は問題が生じます。ラオスの仏教では、出家者は妻帯を禁じられています。結婚している人は出家できないのです。結婚していた場合はどうなるのでしょうか?これを知る機会が巡って来ました。私は、知人の父親の出家式に参加させていただきました。彼の父親は、なんと、出家にあたって、事前に離婚をしていました。いつものラオス人なら、妻帯のまま出家してボーペンニャンで済ますはずですが、さすが、戒律に関してはそういうわけにはいかないという人もいるようです。なんだ、ちゃんと決まりごとを守ることができるじゃないか、と私は妙に感心しました。出家時だけの一時離婚は、出家と戒律を守ることとを両立させた解決策ということができるでしょう。知人の父親は、一週間後に出家から戻って来て、同じ奥さんと結婚式を挙げたということです。(続く)【Bon appétit !】 The main rite of passage(通過儀礼)in the Southeast Asian nation of Laos is motivated by the country’s religion. A practice still followed today, each male spends a period of time (usually 3 months, but nowadays the period is commonly less) being ordained(定める、任命する)as a Buddhist monk.(https://www.backyardtravel.com/blog/the-rite-stuff/)

2020.09.13

コメント(4)

-

ラオス回想その18(月に4回のワンシンで幸せ)

おかず屋台↑(2007年5月22日、ビエンチャン、ラオス)ケーンノーマイ(タケノコスープ)(右下)↑(2007年5月20日、ビエンチャン、ラオス) 1978年頃から、早急な社会主義政策が見直されるようになり、並行して、仏教は蘇ることとなります。多くの人が仏教を信仰し、仏教は生活の一部となっています。 ラオスには精進料理の店があります。私は、精進料理の店へ行くことを常としていますが、時々、異常に混んでいる日にぶつかることがあります。なぜでしょうか? 当初、理由はわからなかったのですが、ラオス人の友人が教えてくれました。理由は、その日が仏さまの日(ワンシン)だからでした。仏さまの日は月に4回あります。すなわち、新月、上弦の月、満月、下弦の月の日の4回。仏さまの日は、人々はお寺に行ってお参りをします。精進料理を食べます。というわけで、仏さまの日に、そのことを忘れて精進料理の食堂へ行くと、混んでいて料理にありつけなくなるということになります。 ラオスの精進料理は、日本の精進料理とは概念が異なります。ラオスの精進料理は、見た目は通常食しているラオス料理と同じです。ラオス料理の代表であるラープ(肉の細切れとハーブ類を炒めたもの)がある。本物との違いは、材料です。肉を使っているように見えますが、肉ではなく、大豆の加工品です。同様にハムかと思いきや、大豆や湯葉を加工してハムに見せかけています。精進料理の店はすぐにわかります。店の外に「齋」の字が掲げられているからです。「齋」と言う漢字が使用されているということは、この精進料理は、ラオス伝統の文化と言うよりは、ベトナムまたは中国の文化がラオスに入って来たものと思われます。(続く)【Bon appétit !】 The Uposatha is a Buddhist day of observance, in existence from the Buddha's time (600 BCE), and still being kept today in Buddhist countries. In general, Uposatha is observed about once a week in Theravada countries in accordance with the four lunar phases: the new moon, the full moon, and the two quarter moons in between. Historically, Chinese Buddhists have interpreted the eight precepts(戒律)as including vegetarianism.(https://en.wikipedia.org/wiki/Uposatha)

2020.09.09

コメント(4)

-

ラオス回想その17(喜捨で来世も幸せ)

読経する托鉢僧たち↑(2009年5月16日、ビエンチャン、ラオス)托鉢↑(2008年11月13日、サワナケート、ラオス) ラオス人を支えているものに信仰心があります。信仰心のおかげでラオス人はいつも幸せです。 毎朝、私のアパートの前をオレンジ色の袈裟を身に付けたお坊さんの一団が歩いて来ます。タクバートゥ(托鉢)です。アパートの大家さん夫妻、隣の奥さんが、道路の脇に座り、お坊さんにお布施(喜捨)をします。お坊さんが肩から提げている入れ物の中に、ご飯、果物、お菓子、お金等を入れています。お坊さんへのお布施が終わると、お坊さんたちは立ち止まって一斉に読経をします。大家さんらは、座ったまま頭を垂れて読経を聞いています。毎日、毎日、同じことが繰り替えされます。 ラオスは、14世紀半ばに統一国家ランサン王国として成立し、それ以来ラオスの宗教は、伝統的に仏教です。 それが、ベトナム戦争が終了した1975年、ラオス人民革命党が政権を握り社会主義政策が推し進められ、布教活動は禁止され、仏教は迫害されました。生産活動に一切従事しない僧侶は、共産主義路線と相いれないためです。この時に海外に逃げ出した僧侶は多くいます。(続く)【Bon appétit !】 The best rice for the tak bat ritual is prepared by the almsgivers themselves. The locals wake up early to prepare a batch of sticky rice, which they then scoop generously into each monk's bowl as the line files past. For hundreds of years, the ritual has cemented the symbiotic relationship between the monks and the almsgivers who maintain them - by feeding the monks and helping the laypeople make merit, tak bat supports both the monks (who need the food) and the almsgivers (who need spiritual redemption(救い)).(https://www.tripsavvy.com/tak-bat-luang-prabang-1629459)

2020.09.05

コメント(2)

-

英語で発見する心の安らぎ「Stay in touch with what you want and - - -」

ガラタ橋の魚屋さん↑(1977年4月18日、イスタンブール、トルコ) John Gray著「How to Get What You Want and Want What You Have」の中に次のような文章を見つけました。 「To find success and be happy, stay in touch with what you want and set your intentions each day.」 次のような意味になるのでしょうか。 「成功を見つけて幸せになりたいなら、自分は何が望みなのかを常に考え、今日はどんなことをするか決めなさい。」【Bon appétit !】 An intention is a guiding principle for how you want to be, live, and show up in the world—during meditation, yoga or any area of your life. Ask yourself, what matters most to you? Your answer could form a powerful intention, for which you can align your thoughts for your meditation—and the intention doesn’t need to stop when the meditation ends. It can then guide your actions as you move through your day.(https://mindfulminutes.com/intention-setting-101/)

2020.09.04

コメント(4)

-

ラオス回想その16(一人一人を大切にするボーペンニャン)

昼食↑(2007年5月12日、ボリカムサイ県、ラオス)市場で売られているタケノコ↑(2007年5月12日、ボリカムサイ県、ラオス) ボーペンニャン的生き方に慣れることができれば、とても居心地がよい。ボーペンニャンは、幸せに暮らすラオス人の知恵です。 初めてラオスで仕事をし始めた頃は、ラオス人のいい加減さにあきれましたが、物事に100%こだわることが自己満足に過ぎないことをいつも思い知らされました。こだわることを適当な所でやめるのは気持ち悪いですが、それはそれで、それなりに、うまい所に着地しています。むしろ、ボーペンニャンと言いながら、ラオス人は、一人ひとりを大切にし、一人ひとりは持って生まれた才能が異なることを認めています。ボーペンニャンと言うことによって、人を裁かずに、一人ひとりを個人として認め尊重しているのです。そんなことに気付き始めたころ、自分はだんだんラオス人になっていきます。メコン川に落ちる美しい夕陽を眺めながらビアラオ(ラオスのビールの銘柄)を飲む贅沢を経験していくと、もう既にラオス人かもしれません。(続く)【Bon appétit !】 Frequently used expressions help define both concepts and cultural 'essence' of the people. In Lao commonly used expressions include: 'bor pen yang'. Boh penh nyang is sometimes used in its literal meaning, "No problem" but it can also mean "never mind" or "are you all right?" or even "I forgive and forget your action." This expression sometimes frustrates Westerners whose general attitude is that problems are there to be solved, not to be accepted.(http://www.retire-asia.com/lao-heart-culture.shtml)

2020.09.03

コメント(2)

-

ラオス回想その15(ルールはあるけどボーペンニャン)

おかゆ(カオピヤック)屋さん↑(2007年4月22日、ビエンチャン、ラオス)道路改修中のセタティラート通り↑(2007年4月22日、ビエンチャン、ラオス) 以上のようなことがしばしば起こりますので、予約をしても、意味がないという考えは、かなり定着しています。職場のラオス人たちは、旅行する時も出張するときも、決してホテルの予約を取りません。ある時、職場のラオス人が20名程でルアンパバンへ旅行に行ったことがありました。ちょうど観光シーズンに当たっていましたので当然ホテルを予約してから行くものと思っていましたが、事前のホテル予約はしていませんでした。ルアンパバンでは、果たしてなかなか宿泊場所が見つからなかったとのこと。結局、一日中ホテル探しに費やし、最終的には複数のホテルに分宿して、なんとかなったということでした。事前にホテルの予約をしていけばこんなことにはならないだろうに、と思うのは日本人だけ。これはこれで、ご愛嬌、ボーペンニャン。 何が起ころうともボーペンニャンで過ごすラオス文化は、日本人にはつらいかもしれません。何事もきっちりさせる日本人にとっては、どうしても落ち着かないでしょう。ビエンチャンの私のアパートの近くに住んでいる日本人が、バンコクへ引っ越すとことになりました。彼は、穀物等の貿易を行っていましたが、関税のルールや輸出入の手続きがあまりにも担当者の胸三寸にあることに嫌気がさしたのです。税関の担当者によっては、ルールにはない出費が臨時に必要になるのです。これでは利益の見通しが立たないということでラオスでの商売を辞めたのです。彼は、何事もしっかりしたルールに従うべきだという思いと現実とのギャップに耐えられなかったようです。一方、あるラオス人の女性は、海外から輸入したものを売って商売しています。税関の職員に働きかけて、関税を個人的に免除してもらっています。彼女にとって、ボーペンニャン的曖昧さは、物事を適当に進めるチャンスなのです。 ボーペンニャン的生き方に慣れることができれば、とても居心地がよい。ボーペンニャンは、幸せに暮らすラオス人の知恵です。(続く)【Bon appétit !】 “The Vietnamese plant the rice, the Cambodians watch the rice, and the Lao listen to the rice grow." The above saying, attributed to the French during colonial times, probably best sums most visitors’ impressions of Lao people and of their differences with their neighbours. Lao people are renowned for their laid-back(のんびりした)nature and generally live a much slower paced way of life than those in surrounding countries. In Laos the very relaxed attitude and ‘baw pen nyang’ (no problems – it’ll be ok) approach is enchanting but may also take a little time for some foreigners to adapt to.(https://www.globaltravel-cambodia.com/laos.php)

2020.09.01

コメント(2)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 海外旅行

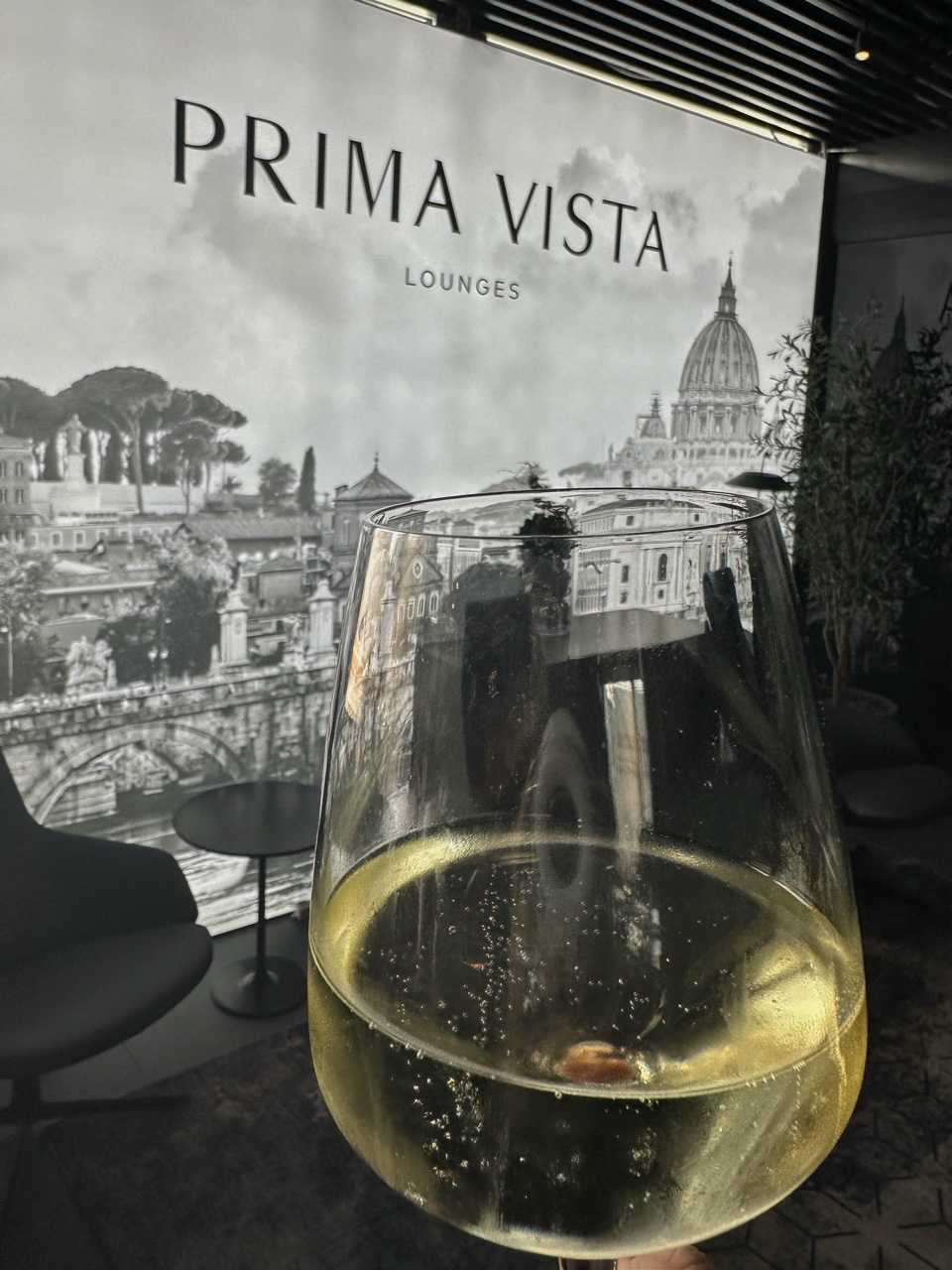

- 【イタリア】ローマからアブダビ経由…

- (2025-11-19 15:00:04)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 金沢旅行 4日目

- (2025-11-12 17:42:15)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 隅田太鼓会 試験担ぎ(2…

- (2025-11-19 06:26:33)

-