PR

X

Category

カテゴリ未分類

(52)木の話

(52)OLD ASHIBA 製作事例&トピックス

(731)◇国産杉 商品製作事例など

(300)WOODPRO Shop&Cafe

(74)環境問題について

(58)徒然なるままに

(627)DIY

(127)WOODPROのこと

(96)仕事に関連して

(51)ちょっとおでかけ

(546)こんなお店 どんなお店

(9)社員旅行

(43)コンサート 展示会

(53)日本のこと 世界のこと

(87)我が家のこと

(66)私の住む町とその周辺

(66)本のこと 映画のこと など

(56)今日の一枚

(201)建築・街並み

(2)Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

Freepage List

カテゴリ: 本のこと 映画のこと など

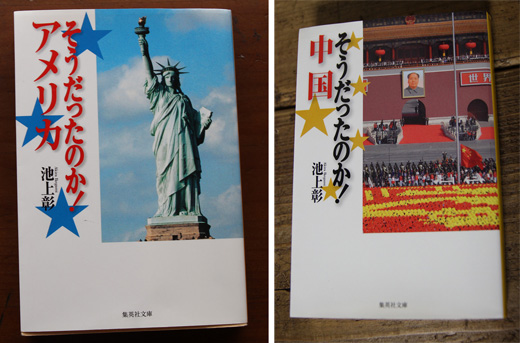

もめる少し前のことですが、「そうだったのかアメリカ」と「そうだったのか中国」を読みました。

ともに、ブックオフで買ったものですので、安上がりです。

確かに、アメリカのことも、中国のことも、知っているようであまり知らないですね。

特に現代史というのは、学校の授業でも尻切れトンボの犠牲になる部分ですし、断片的な情報が知識をなっているだけです。

その意味で、整理して理解してみるにはいい本でした。

池上彰さんの本は始めて読みましたが、とても分かりやすいですね。

中国のデモの際に問題になる「愛国無罪」という言葉。

国を愛するがゆえのあらゆる行動は罪にはならない、という意味ですが、この言葉が生まれたのは1936年。

既存の秩序を護ろうとする勢力に対し、それを打破しようと勢力が掲げたスローガンであったものが、いつしか、反日(=愛国)のためなら、何をしてもいい、という意味に置き換えて使われるようになったといいます。

今回のデモは、単純に反日とか、尖閣問題というだけでなく、「格差社会」に対する抗議だという見方もありましたが、「愛国無罪」という言葉は、中国にとっても諸刃の刃なんですね。

今後、どうなっていくのか、気になります。

アメリカの「銃社会」というのがしばしば問題になりますが、なんで一般人に銃を持たせるのだろう?と日本人なら誰もが思います。

武器は「権力」の専有物であって、一般人には持たせない、というのが専制国家においてはあたり前でした。

民衆に武器を持たせれば、反乱が起こります。

民衆に武器を持つ権利がないということが「階級支配」の象徴でもありました。

しかし、自由の国アメリカでは、国の始まりから「専制的なもの」がありません。

そのため、「武器を持つ権利」=自由の象徴、階級支配からの解放の象徴でもあるんですね。

だからこそ、アメリカ建国の際に、自らの手で自らを守るために「武器」を持つこと、というのは「権利」として憲法で保障されたということです。

「銃」の問題というのは、アメリカという国の成り立ちそのものと深く関連したデリケートな問題なんですね。

本日もご訪問ありがとうございます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[本のこと 映画のこと など] カテゴリの最新記事

-

「侍タイムトリッパー」を見てきた。 2024/11/28

-

今ごろ「オッペンハイマー」を見てきまし… 2024/07/16

-

森永卓郎「書いてはいけない」を読んだ 2024/07/08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.