2021年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

大分県国東市 『両子寺』

読みは「ふたごじ」。両子山中腹にある天台宗の寺院で、六郷満山の中山本寺。養老2年(718年)に仁聞菩薩が開基。本尊は阿弥陀如来。六郷満山の中では中山本寺で、修行の中心地として栄えた。江戸時代には杵築藩の最高祈願所となり、六郷満山の総持院として全山を総括してきた。信仰としては特に子授けに御利益があると伝わり、全国から参拝者が訪れている。山門に続く石段の両脇には、国東半島最大級の石造の仁王像がある。境内は瀬戸内海国立公園内に位置し、森林浴の森100選の指定地であり自然にも恵まれている。四季を通じて様々な景色を見ることができ、新緑、紅葉の時期には沢山の参拝客で賑わう。拝観料は300円。護摩堂(本堂)。本尊は鎌倉時代の不動明王で毎月28日の縁日には護摩焚きがあり、厄除けなどの諸祈願を行っている。しぐれ紅葉と呼ばれる大きなモミジの木。このモミジの下に立ち上を見上げると、晴天の日でも雫が顔に落ちるという。鬼橋。昔千徳坊という僧が一枚の大石をひきおろしてかけたと言われている。鳥居。両子寺も例に漏れず六郷満山の神仏習合の文化が残る。稲荷堂と大黒天堂。奥の院本殿。千手観音、両所大権現、宇佐八幡、仁聞菩薩を崇め祀り、不老長寿と子授け申し子祈願の令嬢として知られている。裏に洞窟があり、不老長寿の霊水が湧き出している。大講堂。釈迦三尊像、天台・伝教両大師像を奉安している。無明橋。橋の下に観音を祀る。仁王門。文化11年(1814年)に作られた国東半島最大級の石像仁王。彫りの美しさから、国東半島を代表する仁王像とも。山門。この周辺に沢山のモミジの木が立っている。外れた場所にある霊水走水観音。観音様の下に水が湧いており、干ばつの時でも枯れず、雨季でも一定の水量を保つ。にほんブログ村

2021.01.23

コメント(0)

-

熊本県阿蘇郡南小国町 『清流の森』

黒川温泉街から車で5分程度の場所にある自然公園。阿蘇くじゅう国立公園内にある約80haの広さを持つ自然公園。人の手が加えられていない原生林で、ブナやコナラ、リョウブなど約70種の樹木が生育しており、四季折々の変化を見せる。また、名前の通り森の中には清流が流れており、複数ある清流のいずれも上流にある筑後川の源流から流れ出している。遊歩道が整備されており、自然観察や森林浴、バードウォッチングが楽しめる。すずめ地獄や奇岩石群、山と森を一望できる展望所などの見どころもあり。森に入って少し歩いた場所で見つけた、「清流の森」と書かれた倒れた看板。すずめ地獄。地面から亜硫酸ガスが噴出する不思議な場所。たまにスズメやタヌキなどの小動物の死骸が見られることから、この名前が付けられた。森の中を流れる清流。ここで流れている小川が九州を代表する大河、筑後川につながっていくと考えると感慨深いものがある。平野台展望所。恋人たちの丘とも呼ばれる場所で、展望台の天井にはベルが付けられている。すぐそばに筑後川源流の碑がある。展望所から一望できる景色。広々とした清流の森と小麦色に染まった草原、雪のかかった涌蓋山が見える。奇岩石群。大小さまざまな石が長い年月を経て風化し、色々な形になっている。にほんブログ村

2021.01.22

コメント(0)

-

熊本県阿蘇郡小国町 『鉾納社(宝来吉見神社)』

読み方は「ほこのみや」。鍋ヶ滝公園に向かう途中にある神社。御祭神は国龍神(くにたつのかみ、神武天皇の女一皇子)と比咩御子神(ひめみこのかみ、国龍神の妃)。境内には多賀神社と淡嶋神社もあり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、夫婦円満、延命長寿、安産の御利益があると言われている。鉾納社という名前は、かつてこの地で金の鉾が二振り出土し、その鉾を御神体として祀ったことに由来する。明治になると国龍神が祀られるようになり、神社の名前も「宝来吉見神社」と改称されているが、一般的に「鉾納社」の呼び名がよく使われている。境内には「夫婦杉」と呼ばれる、樹齢700年以上の2本の杉の巨木がある。鳥居。境内は杉の木がうっそうと生い茂る。鳥居をくぐると、2本の大きな杉の木が目に入る。これが「夫婦杉」。推定樹齢は700年、樹高は30m。幹回りは男杉が6.4m、女杉が5.7m。男杉の方が少し大きい。神門。本殿。ここに二振りの鉾が祀られていた。鉾の現物は存在しないらしいが、神社に祀られるということは特別な鉾だったということがうかがえる。本殿の左側にある多賀神社。伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)が祀られており、縁結び、延命長寿の御利益がある。本殿の右側にある淡嶋神社。少彦名命(スクナヒコナノミコト)を祀り、安産、無病息災の御利益がある。淡嶋神社の目の前にある小さな鳥居。高さが40cmしかなく、お参りをしてからこの鳥居の下をくぐれると願いが叶うと言われている。にほんブログ村

2021.01.21

コメント(0)

-

『男滝』

記事はこちら→佐賀県唐津市 『男滝』にほんブログ村

2021.01.20

コメント(0)

-

『白糸の滝(唐津市)』

記事はこちら→佐賀県唐津市 『白糸の滝(唐津市)』にほんブログ村

2021.01.18

コメント(0)

-

佐賀県唐津市 『男滝』

唐津市北部の肥前地区に懸かる滝。落差は20m。玄武岩の柱状節理の岩肌を流れ落ちる。冬場の寒い日には流れ落ちる水が凍って氷瀑になることもある。肥前町にある白糸の滝、女滝とともに「肥前の三滝」の一つとされる。滝の全景。白糸の滝と同じく、柱状節理の岩肌を静かに水が流れ落ちる。水量が多いときは滝幅いっぱいに水が流れ落ちるようだ。にほんブログ村

2021.01.17

コメント(0)

-

佐賀県唐津市 『白糸の滝(唐津市)』

高串漁港に流れ込む新田川の上流部にある滝。落差24m、幅12m。大小二筋に分かれて流れ落ちる水が、柱状節理の黒い玄武岩の岩肌に映える美しい滝。肥前町にある男滝、女滝とともに「肥前の三滝」に数えられる。西国に出征した夫を慕うあまり、失意のうちにこの滝に身を投げたという白糸姫の伝説が残っている。様々な視点から見た白糸の滝。2本の細い滝が真っすぐに流れ落ちる。背後の黒く光る柱状節理の岩肌も美しい。下に転がった石を叩きつけるように水が落ちていく様。滝壺。滝を見守る仏像たち。にほんブログ村

2021.01.16

コメント(0)

-

宮崎県延岡市 道の駅北川はゆま レストランはゆまのひむか定食

○ひむか定食 チキン南蛮、冷や汁、紅白なます、漬物、ご飯、チーズ饅頭 道の駅 北川はゆまにあるレストラン。宮崎県の名物「チキン南蛮」と「冷や汁」を一度に堪能できる贅沢な定食。冷や汁はご飯にかけて食べるとより美味しい。 にほんブログ村

2021.01.15

コメント(0)

-

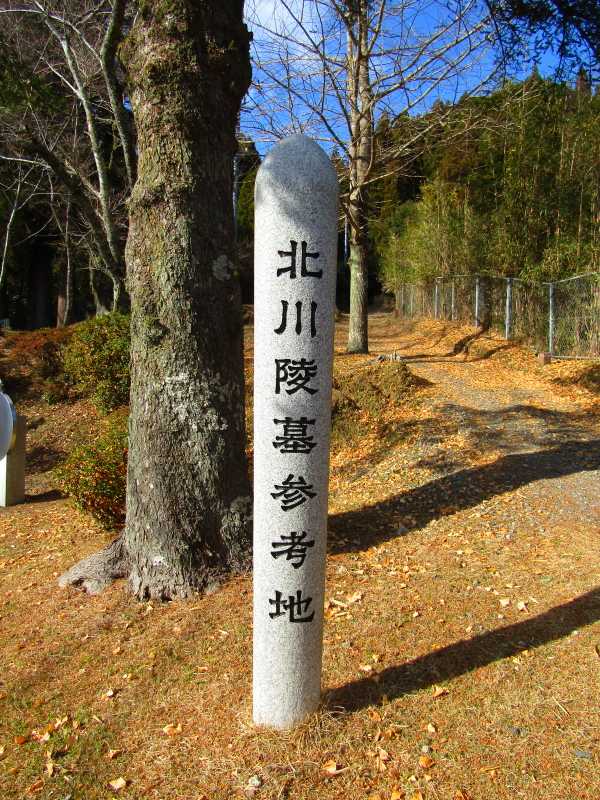

宮崎県延岡市 『ニニギノミコト御陵墓参考地(可愛山陵)』

日本神話の天孫降臨で語られる瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の終焉の地。天照大御神の神勅を奉じて、高千穂に天降られたと伝えられる天孫 瓊瓊杵尊が葬られている場所と言われている。日本書紀に「久にありて天津彦彦火瓊瓊杵尊崩りましぬ。因りて筑紫(九州)の日向の可愛の山陵に葬りまつる。」と記されていたことから、後に国学者や宮内庁の調査によって、麓にある塚が御陵墓参考地として認定された。当地では、地域住民により、数百年前から毎年4月3日に「御陵祭」が開催されている。近くには瓊瓊杵尊の妻、木花開耶姫命(コノハナサクヤビメ)が祀られている「天神社」がある。入り口。門の両脇には勾玉のオブジェと瓊瓊杵尊の像がある。御陵墓。この塚に瓊瓊杵尊が葬られたと伝えられる。御陵墓の近くにある、木花開耶姫命が祀られている「天神社」。にほんブログ村

2021.01.12

コメント(0)

-

宮崎県日向市 『馬ヶ背』

日豊海岸国定公園の南端付近に位置する日向岬の景勝地。太平洋の水平線を広々と見渡すことができ、「願いが叶うクルスの海」に並ぶ日豊海岸国定公園を代表する観光地として知られている。遊歩道が整備されており、岬へ向かう途中には高さ70m、奥行き100mにも及ぶ、国内最大級の柱状節理の断崖を見下ろせる展望台がある。岩肌の色が馬の背の栗色をしていることや、馬の背のように狭い岩場であることから「馬ヶ背」という名前が付けられた。遊歩道。歩道沿いには柱状岩が突き出ている場所も見られる。岬の手前の展望台から見える柱状節理の断崖。70mもの高さの断崖を上から見下ろす。思わず圧倒される景観だ。岬の展望台から見た景色。太平洋に向かって伸びた柱状節理の岩場が夕日に照らされる。細島灯台。展望台から眺められる太平洋の大パノラマ。「地球が丸い」ということを実感できる。にほんブログ村

2021.01.11

コメント(0)

-

宮崎県日向市 『願いが叶うクルスの海』

日豊海岸国定公園にある景勝地。1500万年前の火山活動によって形成された柱状節理の地形が波の浸食によって裂け、巨大な十字の形になっているのが特徴。その特徴的な形から昔は地元で「十文字」と呼ばれていたが、後に細島で民宿を経営していた人物により、ポルトガル語で十字を意味する「クルス」に「海」を加えた「クルスの海」という名称が付けられた。十字に割れた岩の外に小さな岩場があり、それと合わせると「叶」の文字に見える事から、ここで祈りをささげると願いが叶うと言われている。展望台から見たクルスの海。波に浸食されて裂かれた地形が巨大な十字架の形に。大きさは東西200m、南北220m、高さ10mもあるという。真上から見たクルスの海の写真。岩場と十字に裂けた地形を組み合わせると、このように「叶」の文字に見える。展望台に置かれている「願いが叶うクルスの鐘」。果てしなく広がる太平洋と青空も綺麗。にほんブログ村

2021.01.10

コメント(0)

-

宮崎県東臼杵郡美郷町 『神門神社』

百済の王が祀られている神社。本殿は国指定重要文化財に指定されている。御祭神は百済の禎嘉王(ていかおう)、大山祇神(オオヤマツミノカミ)、倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)、品陀和気命(ホムダワケノミコト、応神天皇)。養老2年(718年)の創建と伝えられる。伝えによれば、天平勝宝8歳(756年)に滅亡したはずの百済より逃れて来た王族、禎嘉王が日向の海岸に漂着し、神門を安住の地として死するまでこの地に住んだという。禎嘉王は死後、神として崇められ、この神社に祀られた。すぐ近くには百済時代の国宝や重要文化財のレプリカが展示されている「百済の館」がある。また、1月下旬には無形民俗文化財の「師走走り」が開催されている。鳥居。境内。神門神社内宮。神門神社本殿。寛文元年(1661年)に建立されたもので、県内で2番目に古い建物。平成12年(2000年)に国指定重要文化財に指定された。神社のすぐ隣にある百済の館。極彩色の豪華な装飾が印象的。訪れた日は運悪く閉館日で中は見れなかった。残念。にほんブログ村

2021.01.08

コメント(0)

-

山口県岩国市 観音茶屋の自動販売機のうどんとラーメン

○うどん具は肉とかまぼことネギ。七味唐辛子付き。○ラーメン醤油ラーメン。具は厚めのチャーシューとなるととネギ。コショー付き。錦川沿いに走る国道187号線の山間部にある、レトロな雰囲気が漂う自販機コーナー。現在では非常に珍しいうどんとラーメンの自動販売機が置かれており、今も販売が行われている。値段はうどんとラーメンどちらも350円。ずらりと1列に並ぶ自動販売機。うどんとラーメンの自動販売機。お金を入れて30秒ほど待つと、温かいうどんとラーメンが出てくる。隣には、これまた珍しいカップヌードルの自動販売機が置かれている。うどんとラーメン、飲料の他に、お菓子やグッズを売っている自動販売機もある。レトロな自販機が2台もある観音茶屋だが、昔はもっと沢山置かれていたらしい。2005年(平成17年)に発生した台風14号の被害により錦川の水位が写真の白札のところまで上がり、14台あった自販機のうち、12台が流され今も行方不明とのこと。全て現存していたら、レトロ好きの聖地になっていたのだろうが…なんとも残念。自然災害だから仕方がない。にほんブログ村

2021.01.06

コメント(0)

-

大分県豊後高田市 榧の木の山菜定食

○山菜定食山菜蕎麦、刺身こんにゃく、海苔の佃煮の乗った冷奴、野菜の煮物、切り干し大根、ご飯、漬物富貴寺のすぐ前にある田舎料理専門の食事処。地元の食材ををふんだんに利用した料理や大分県の郷土料理「だんご汁」が食べられる。にほんブログ村

2021.01.05

コメント(1)

-

大分県豊後高田市 『富貴寺』

六郷満山の中で、満山を総括した西叡山高山寺の末寺の一つで、天台宗の寺。富貴寺大堂は国宝に、富貴寺境内は国指定史跡にそれぞれ指定されている。国東半島の多くの寺と同様に、養老2年(718年)に仁聞菩薩によって開創されたと伝えられている。平安時代に宇佐神宮大宮司の氏寺として開かれた。本尊は阿弥陀如来。現存する九州最古の木造建築物である富貴寺大堂(阿弥陀堂)は宇治平等院鳳凰堂、平泉中尊寺金色堂と並ぶ日本三阿弥陀堂の一つに数えられ、また近畿地方以外に所在する数少ない平安建築の一つとして貴重な存在で、昭和27年(1952年)に国宝に指定された。大堂の周りにも多数の文化財が見られ、平成25年(2013年)には境内そのものが国指定史跡に指定された。春は梅、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の美しい景色が見れる場所としても知られている。拝観料は一般・高校生500円、小・中学生は150円。富貴寺入り口の仁王門。石造りの仁王像が安置されている。仁王門をくぐった先にある大きな銀杏の木。富貴寺大堂。小規模の建築であるが、国宝に指定された九州最古の木造建築。1枚目の大堂の手前に立っている柱は「回向柱」。仏様の手と繋がっており、柱に触れることで仏様に直接触れるのと同じ御利益があるという。大堂に描かれている壁画と、本堂安置の阿弥陀三尊像(パンフレットより)。どちらも国指定重要文化財に指定されている貴重な文化財。富貴寺大堂を囲む石造物たち。奥の院、薬師岩屋。自然の岩を削り、石造りの薬師如来を安置されている。六所権現。現在は白山社と呼ばれている。神仏習合の信仰があった六郷満山の寺院に残る神社で、宇佐神宮の6柱の神が祀られている。にほんブログ村

2021.01.04

コメント(0)

-

2021年 初日の出

宮崎県日向市 お倉ヶ浜海水浴場で撮影あけましておめでとうございます。今年も「金田政宗の旅の記録」をよろしくお願いします。金田政宗にほんブログ村

2021.01.02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1