PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)福岡県

(83)佐賀県

(42)長崎県

(21)大分県

(68)熊本県

(46)宮崎県

(28)鹿児島県

(25)沖縄県

(2)愛媛県

(2)高知県

(3)香川県

(5)徳島県

(3)山口県

(17)島根県

(5)鳥取県

(1)広島県

(7)岡山県

(3)兵庫県

(1)京都府

(16)奈良県

(1)滋賀県

(10)三重県

(3)長野県

(5)岐阜県

(1)孤独のグルメ

(80)観光スポット紹介

(1)動画

(46)写真・季節の花や植物

(51)写真・風景

(51)写真・バードウォッチング

(22)写真・天体観測

(16)つぶやき

(45)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

セブンミールのパン…

New!

ハナタチバナさん

New!

ハナタチバナさん

google chromeの画面… New! みやいっつあんさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

地球鉄道(20重慶 ロ… New! 線路脇のカメラマンさん

後開催 第八回歩いて… New!

iwana07さん

New!

iwana07さん

New!

ハナタチバナさん

New!

ハナタチバナさんgoogle chromeの画面… New! みやいっつあんさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

地球鉄道(20重慶 ロ… New! 線路脇のカメラマンさん

後開催 第八回歩いて…

New!

iwana07さん

New!

iwana07さんテーマ: 聖地・神社仏閣・パワースポット

カテゴリ: 京都府

亀岡盆地の東部にそびえる御蔭山の山麓に鎮座する、丹波国一宮の神社。別称は「元出雲」「千年宮」。本殿と木造男神坐像2駆が国指定重要文化財に指定されている。

主祭神は大国主神(オオクニヌシノカミ)、三穂津姫尊(ミホツヒメノミコト)。配祀神に天津彦根命(アマツヒコネノミコト)、天夷鳥命(アマノヒナトリノミコト)を祀る。 三穂津姫尊は大国主神の后神で、二柱の神を合わせて出雲大神と号する 。 長寿、縁結び、金運の御神徳がある。

創建の年代は不明。 社伝によると、709年(和銅2年)に社殿が建立されたとある。 古事記と日本書紀には国譲りの記述があるが、丹波国は出雲・大和の両勢力に接点があり、国譲りの由縁によって祀られたとされている。 また、出雲大社はこの出雲大神宮から勧請がされたとも言われており、「元出雲」の別称もここからきている 。 古くから御蔭山を御神体として信仰していたという歴史があり、国常立尊(クニノトコタチノミコト)が鎮まる聖地と伝えられ現在も禁足の地となっている。 平安時代の歴史書「日本記略」の818年(弘仁8年)の条には"丹波国桑田郡出雲社、名神に預る"という記述があり、この時代で既に有力な神社になっていたことが分かっている。 1025年(万寿2年)に日照りが続いて耕地が枯れた際には雨乞いを祈祷し雨を降らせて丹波国を救い、1292年(正応5年)に神階が最高位である正一位まで昇進した。この間に丹波国一宮となっている。 鎌倉時代末期もしくは足利尊氏の手により1345年(貞和元年)に現在の社殿が建立された。1871年(明治4年)の近代社格制度で国幣中社に列した。戦後に社名を「出雲大神宮」に改称し現在に至る。

毎月1日に月次祭(1月は除く)、15日に大国祭、25日に國祖祭が行われている。1月に歳旦祭と粥占祭、2月に節分祭、紀元祭、祈念祭、3月に春季祖霊社祭、4月に鎮花祭、5月に御田祭、6月に夏越大祓式、8月に秋祭(法会)、9月に秋季祖霊社祭、10月に例大祭、11月に七五三詣と新嘗祭、12月に師走大祓式と除夜祭が行われている。 4月に行われる鎮花祭は平安時代より続く、病気平癒と雨乞いを祈念する神事で、府登録無形民俗文化財に登録されている出雲風流花踊が奉納される。

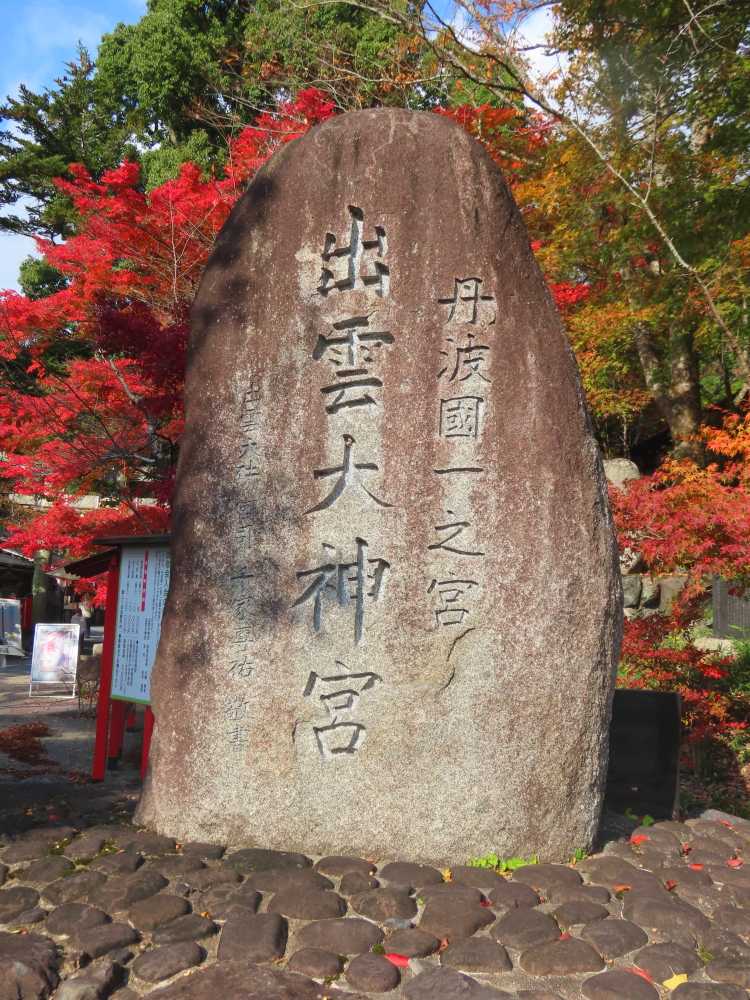

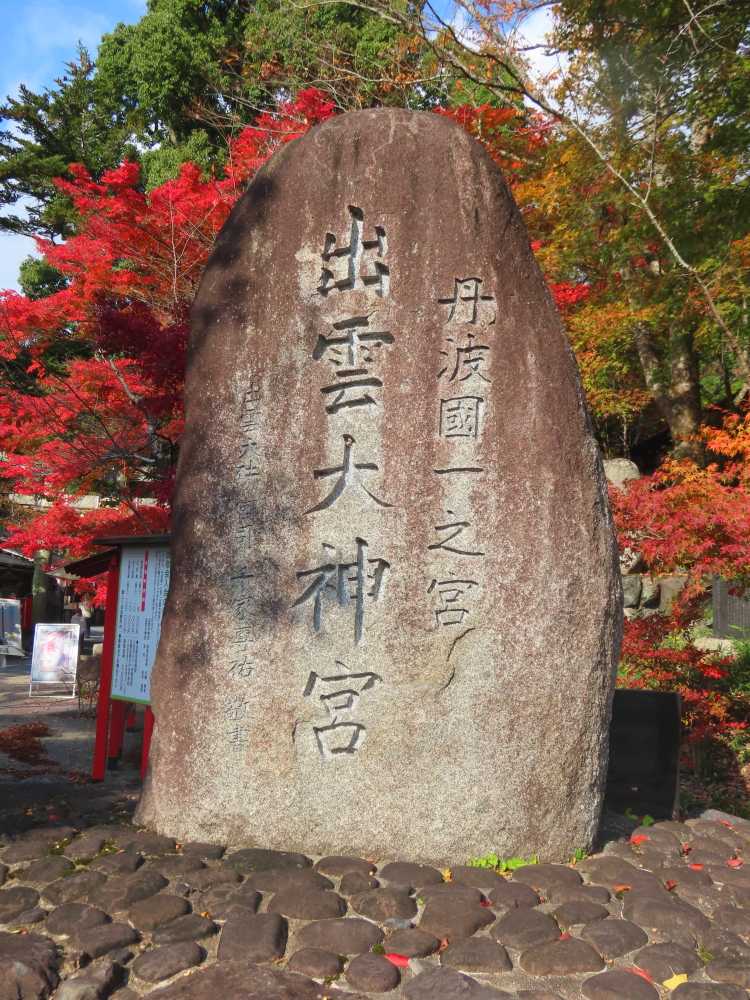

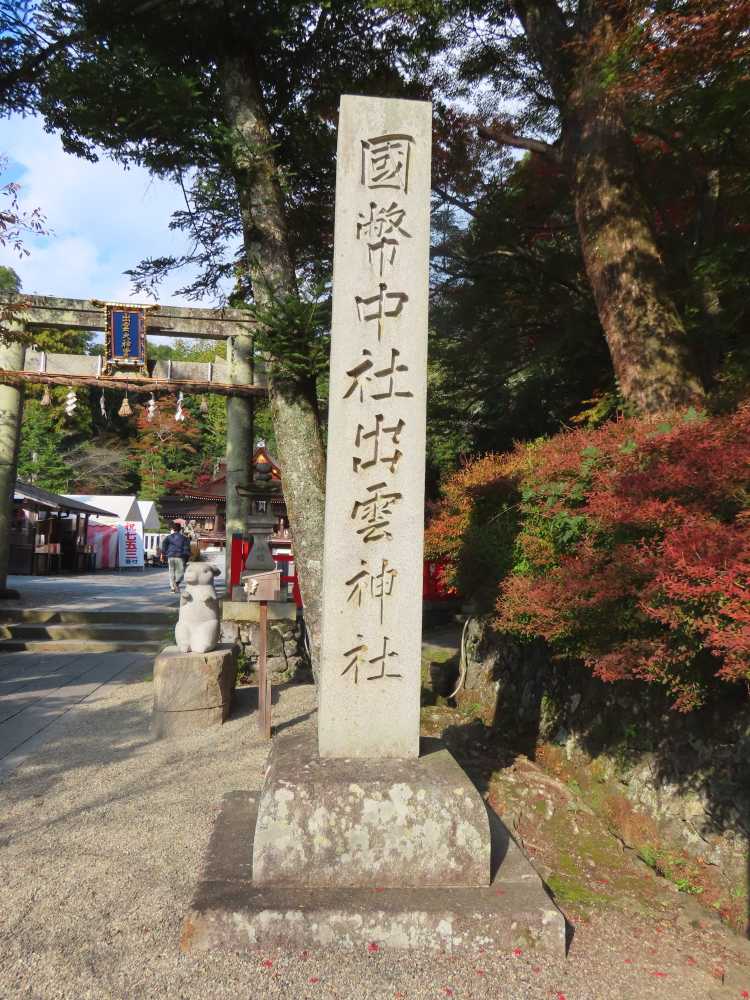

社名石碑。"丹波國一之宮 出雲大神宮"と記されている。

さざれ石。神社ではお馴染みの、国歌「君が代」に詠われているさざれ石。

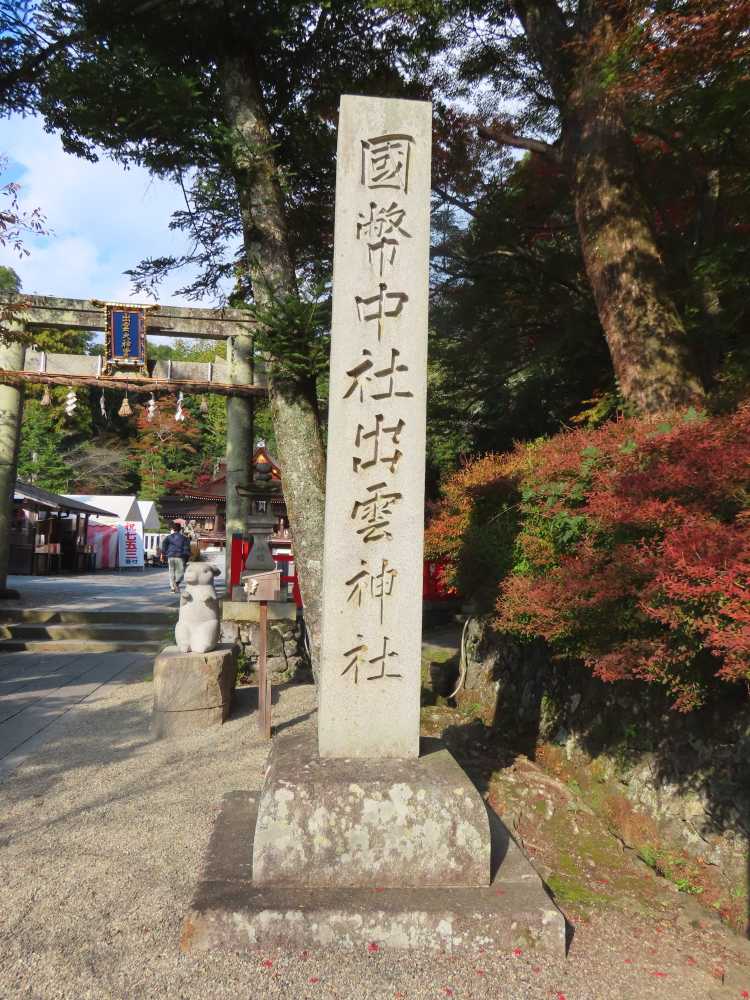

社号標石碑。"国幣中社 出雲神社"と記されている。

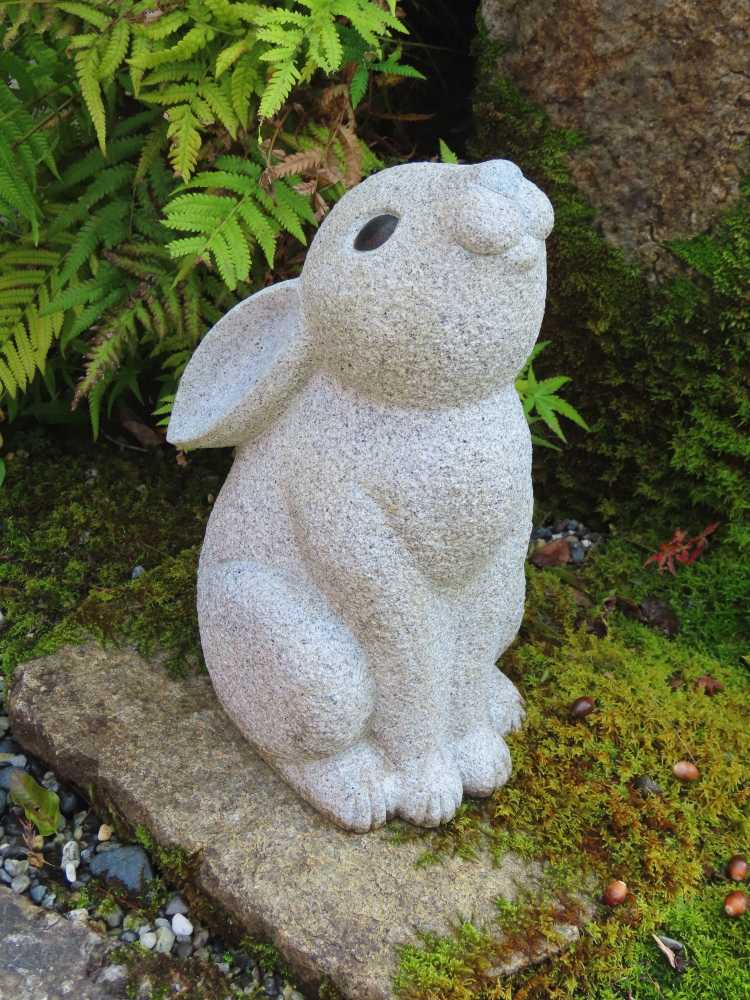

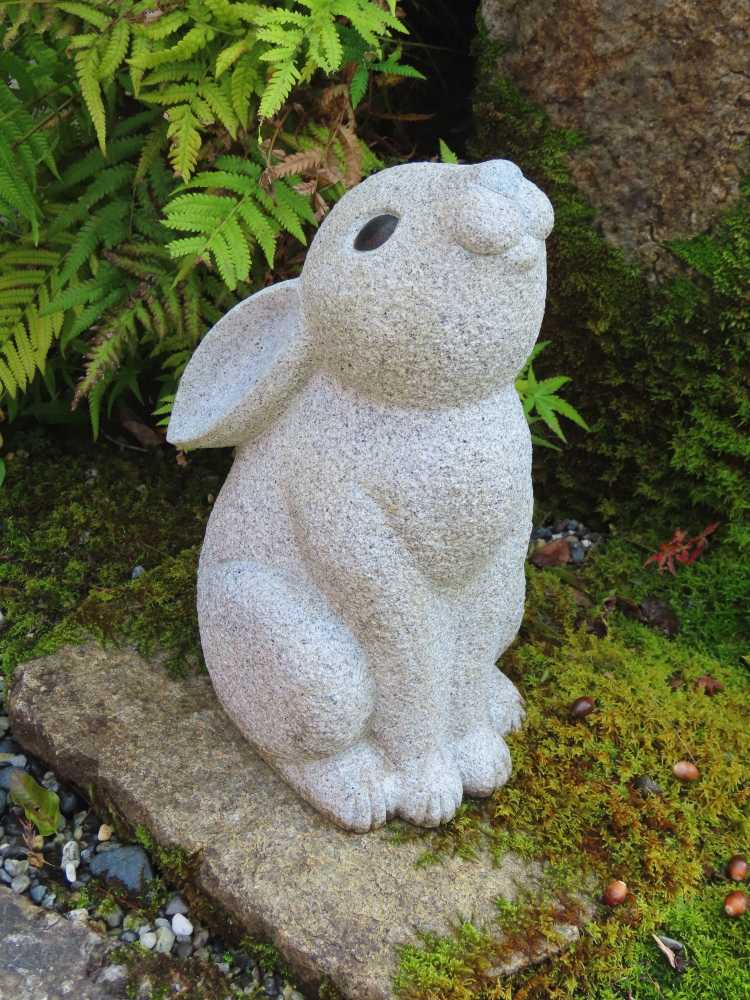

しあわせ、なでうさぎ。因幡の白兎の神話から、うさぎは大国主神の使いとして知られている。 飛び跳ねることから運気が上がると言われ、撫でると幸せが訪れると伝えられている。

一之鳥居。

手水舎。

拝殿。入母屋造妻入の檜皮葺。1878年(明治11年)に造営されたもの。 舞殿形式となっており、4月の鎮花祭や10月の例大祭ではここで舞が奉納されている。

本殿。国指定重要文化財に指定されている。三間社流造の檜皮葺で朱塗り。 中門、前室を設けている。 社殿の建立は709年(和銅2年)と伝えられる。現在の本殿は鎌倉時代末期もしくは1345年(貞和元年)に足利尊氏によって改修されたもの。 丘の上から見ると赤く染まったモミジの葉が屋根にかかるように写り、見事な秋景色となっていた。

神饌所。

招霊木。 この地には2010年(平成22年)まで樹齢1500年以上と推測されるオガタマノキの巨樹があり、2012年(平成24年)にその子孫である苗木が植樹された。

社務所・授与所。授与品に三大御神徳守、勝運守りなどの御守りや御朱印帳、御朱印帳入れがある。御祈祷の受付もここで行われる。休憩所が併設している。

夫婦岩。 授与品の中の縁結びの御守りには赤い糸が付いており、御守りは大事に持ち、赤い糸をこの夫婦岩に結ぶと良縁に結ばれると言われている。

大国恵比寿舎。社殿創建千三百五年を記念して祀られた伝統工芸信楽の2像。

真名井のいずみ。 古来より流れ続けていると伝えられる湧水で、出雲大神の恵みであり御神水として崇められている。 マグマの接触変成岩から湧き出ている水で、京都府で湧く水の多くは軟水であるのに対し、ここで湧いている水は硬水だという。健康的で良い水質を持ち、連日多くの人が水汲みに訪れている。

社殿創建千二百年記念石碑。

神饌田。11月に行われる新嘗祭で奉納される神饌の米を育てている田んぼ。5月に御田祭、9月に抜穂祭がここで行われている。 御田祭は長きにわたって休止されていたが、2012年(平成24年)に84年ぶりに復活を果たしている。

↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてね

にほんブログ村

主祭神は大国主神(オオクニヌシノカミ)、三穂津姫尊(ミホツヒメノミコト)。配祀神に天津彦根命(アマツヒコネノミコト)、天夷鳥命(アマノヒナトリノミコト)を祀る。 三穂津姫尊は大国主神の后神で、二柱の神を合わせて出雲大神と号する 。 長寿、縁結び、金運の御神徳がある。

創建の年代は不明。 社伝によると、709年(和銅2年)に社殿が建立されたとある。 古事記と日本書紀には国譲りの記述があるが、丹波国は出雲・大和の両勢力に接点があり、国譲りの由縁によって祀られたとされている。 また、出雲大社はこの出雲大神宮から勧請がされたとも言われており、「元出雲」の別称もここからきている 。 古くから御蔭山を御神体として信仰していたという歴史があり、国常立尊(クニノトコタチノミコト)が鎮まる聖地と伝えられ現在も禁足の地となっている。 平安時代の歴史書「日本記略」の818年(弘仁8年)の条には"丹波国桑田郡出雲社、名神に預る"という記述があり、この時代で既に有力な神社になっていたことが分かっている。 1025年(万寿2年)に日照りが続いて耕地が枯れた際には雨乞いを祈祷し雨を降らせて丹波国を救い、1292年(正応5年)に神階が最高位である正一位まで昇進した。この間に丹波国一宮となっている。 鎌倉時代末期もしくは足利尊氏の手により1345年(貞和元年)に現在の社殿が建立された。1871年(明治4年)の近代社格制度で国幣中社に列した。戦後に社名を「出雲大神宮」に改称し現在に至る。

毎月1日に月次祭(1月は除く)、15日に大国祭、25日に國祖祭が行われている。1月に歳旦祭と粥占祭、2月に節分祭、紀元祭、祈念祭、3月に春季祖霊社祭、4月に鎮花祭、5月に御田祭、6月に夏越大祓式、8月に秋祭(法会)、9月に秋季祖霊社祭、10月に例大祭、11月に七五三詣と新嘗祭、12月に師走大祓式と除夜祭が行われている。 4月に行われる鎮花祭は平安時代より続く、病気平癒と雨乞いを祈念する神事で、府登録無形民俗文化財に登録されている出雲風流花踊が奉納される。

社名石碑。"丹波國一之宮 出雲大神宮"と記されている。

さざれ石。神社ではお馴染みの、国歌「君が代」に詠われているさざれ石。

社号標石碑。"国幣中社 出雲神社"と記されている。

しあわせ、なでうさぎ。因幡の白兎の神話から、うさぎは大国主神の使いとして知られている。 飛び跳ねることから運気が上がると言われ、撫でると幸せが訪れると伝えられている。

一之鳥居。

手水舎。

拝殿。入母屋造妻入の檜皮葺。1878年(明治11年)に造営されたもの。 舞殿形式となっており、4月の鎮花祭や10月の例大祭ではここで舞が奉納されている。

本殿。国指定重要文化財に指定されている。三間社流造の檜皮葺で朱塗り。 中門、前室を設けている。 社殿の建立は709年(和銅2年)と伝えられる。現在の本殿は鎌倉時代末期もしくは1345年(貞和元年)に足利尊氏によって改修されたもの。 丘の上から見ると赤く染まったモミジの葉が屋根にかかるように写り、見事な秋景色となっていた。

神饌所。

招霊木。 この地には2010年(平成22年)まで樹齢1500年以上と推測されるオガタマノキの巨樹があり、2012年(平成24年)にその子孫である苗木が植樹された。

社務所・授与所。授与品に三大御神徳守、勝運守りなどの御守りや御朱印帳、御朱印帳入れがある。御祈祷の受付もここで行われる。休憩所が併設している。

夫婦岩。 授与品の中の縁結びの御守りには赤い糸が付いており、御守りは大事に持ち、赤い糸をこの夫婦岩に結ぶと良縁に結ばれると言われている。

大国恵比寿舎。社殿創建千三百五年を記念して祀られた伝統工芸信楽の2像。

真名井のいずみ。 古来より流れ続けていると伝えられる湧水で、出雲大神の恵みであり御神水として崇められている。 マグマの接触変成岩から湧き出ている水で、京都府で湧く水の多くは軟水であるのに対し、ここで湧いている水は硬水だという。健康的で良い水質を持ち、連日多くの人が水汲みに訪れている。

社殿創建千二百年記念石碑。

神饌田。11月に行われる新嘗祭で奉納される神饌の米を育てている田んぼ。5月に御田祭、9月に抜穂祭がここで行われている。 御田祭は長きにわたって休止されていたが、2012年(平成24年)に84年ぶりに復活を果たしている。

↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてね

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.