2008年05月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

荒崎海岸の夕日

江ノ島から始まった夕日シリーズも、とうとう三浦半島の先端の方までやってきました。上の写真は神奈川県三浦市の黒崎の鼻です。鼻のように出っ張っている、非常に見晴らしのいい岬です。そして荒崎海岸。高台から撮影した、沈み始めた太陽と松と海の構図です。海岸からも夕日を撮ります。再び夕日の見える丘へ登って撮影。この日は快晴でしたが、地平線近くはガスっていてよく見えません。空気が澄み渡った日には、遠く富士山や江ノ島を望めます。最後は、荒崎海岸そばの港の夕暮れです。やさしいピンク色に包まれていますね。いずれも5月27日に撮影したものです。明日か明後日から「ヴィクトル・ユゴーの薔薇」を再開する予定です。

2008.05.31

コメント(4)

-

エピローグ「祝福の空」

位山と天柱石をめぐる旅のリポートも今日が最後です。天柱石を祝福した後、天気が急によくなります。まだ雲は多いですが、ほらこんなに晴れ間が広がっています。象徴的な桐の木のそばで撮影。皆、青い空や緑の山を撮影しながら車までの15分ほどの山道をのんびりと歩いて行きました。そして車までたどり着き時計を見ると、午後2時半になっています。おや、大変。帰りの電車やバスの出発時間から逆算して、次に行く予定だった白鳥町を訪れて高山まで戻れるかどうか、微妙な時間になっていました。とにかくすぐに出発です。東海北陸自動車道が開通していれば楽勝なのですが、荘川インターまではくねくねした山道を進まなければなりません。気持ちは焦れど遅々として進まず、もしかしたらたどり着けないかもしれないね、などと話していると、喜楽さんのところにメッセージが届きます。「ちゃんと来るって言ったじゃないか」と、白鳥町の誰かさんからの催促のメッセージだそうです。ひめのさんも「何か行かなければいけないみたい」と言います。「こういうときはプレゼントが待っていることが多いんだよね」と喜楽さん。おっ、もしかしたら「アーモンドクッキー」がもらえるかもしれないと、目の前に人参をぶら下げられた私は、時計と睨めっこしながらの急ぎ足の運転となります。荘川インター入り口に着いたころには、何とかめどが立ちます。喜楽さんの地図リーディングで白鳥町の白山文化の里「白尾ふれあいパーク」が目的地に設定されます。しかしその前に「ひるがの高原サービスエリア」でトイレ休憩です。そのころまでには、空は強烈に明るくなり、助手席のひめのさんは、奇妙な形の雲を見つけては「UFO雲だ」とか「UFO軍団がやって来て祝福しているみたい」とはしゃいでいます。私もUFO雲を見たかったのですが、運転しているのでそれもままなりません。ようやくサービスエリアに着いたので、私もゆっくりと空や雲を観察することができました。ひるがの高原サービスエリアで撮った空と雲です。写真ではわかりませんが、本当に強烈な光にあふれていて、とてもまぶしかったんですね。喜楽さんも「こんなに空が輝いているのは珍しい。天柱石が開かれたのを喜んでいるのかな」と話しています。このサービスエリアからは、霊峰・白山も遠くに望めるそうです。実は、白山菊理姫のハンドルネームを使っているくせに、白山に登ったことがありません。白山にも登らないといけませんね。最後は白鳥町の「白尾ふれあいパーク」から撮影した写真です。喜楽さんの説明によると、白鳥町全体に光が降りてきているのだそうです。そしてそのとき撮影した空の写真です。何の変哲もない空の写真に見えますが、よく見ると、紫の光の柱が立っているんですね。光学的なイタズラの可能性もありますが、一応その部分をアップしてみましょう。幾筋もの紫の光があることがわかります。紫色の光のカーテンのようにも見えますね。神代植物公園で何気なく拾った紫の桐の花から始まった今回の物語も、紫の光が写ったことで、どうやらひと段落のようです。えっ、まだ始まったばかりですって!? そうかもしれませんね。そのときはまた、ブログでご紹介いたしましょう。今回の旅はこれで終わりです。でも、もう一つだけエピソードがありました。高山へ戻る途中、助手席のひめのさんが位山のことを思った瞬間に大きなエネルギーが降りてきて、やがて運転席側に倒れ込んで、爆睡・・・・・失礼、ではなくてトランス状態になります。喜楽さんが後部座席から手を伸ばして、運転の邪魔にならないようにと、ひめのさんの体を窓側へと持って行きます。しばらくして目を覚ましたひめのさんが言うには、位山から私へのメッセージがあったそうです。私は運転中だったので、あとでそのメッセージを伺うことにしました。それは、とても興味深いメッセージで、私の魂に響くものでした。ありがとうございます。喜楽さん、ひめのさん、それに位山の地元の方にも、お世話になりました。重ねて御礼申し上げます。きっとまた、ご縁がありますので、そのときもよろしくお願いいたします(富山の尖山と二上山もまだ残っていますね)。秋の「薔薇を愛でる会」にも是非いらしてくださいね。

2008.05.30

コメント(12)

-

光の天柱石(後半)

私が天柱石を訪れるのは、約6年ぶりで5回目か6回目です。あるいはもっと訪れたことがあるかもしれませんが、遠い富山支局時代のころ(1984~85年ごろ)の話なので覚えておりません。とにかく最初に天柱石を見たとき、夕闇にそびえ立つ異様な巨石に驚いたことを今でも鮮明に思い出すことができます。巨大な宇宙船かと思ってしまいました。それほどインパクトの強い、船のような形をした巨石なんですね。久しぶりだったので、途中で一度道に迷ってしまいましたが、車を走らせているうちに段々道を思い出してきます。普段なら天柱石のそばまで車で行けるのですが、落石の危険があるので道路は閉鎖されており、1キロほど手前から歩かなければなりませんでした。その道中にも桐の花が咲いています。このような奥深い、霧立ち込める山の中を歩いて行きます。午後1時半ごろでしょうか。ようやく天柱石に到着します。まだ少し小雨がぱらつく、どんよりとした天気です。その天気を反映してか、天柱石も暗く落ち込んでいるように見えます。天柱石の周りには重たい念が渦巻いているらしく、ひめのさんの足が止まってしまいます。クッキーを差し上げて元気付けた(?)話はひめのさんのブログに書かれていましたが、その通りです。私の力が足りないばかりに、ご苦労をおかけしてしまったようで、すみません。喜楽さんやひめのさんによると、この天柱石を崇め奉り、自分の力を強める目的でこの巨石を利用しようとした人たちの念が天柱石に覆いかぶさっているのだそうです。本来は、どうやらもっと人間と近しい存在だったようですが、今では天柱石は幾重にも結界が張られ、まるで使い古されたぼろ雑巾のようになっているとのことでした。本来の天柱石とは、位山の光岩と同様に宇宙の光を受発信する光通信装置のアンテナであったのだと喜楽さんは説明します。ところが今はそのアンテナも錆び付いて、機能を果たさない状態になっているそうです。本来の姿を回復させるためのお祈りが、喜楽さんの主導で始まります。喜楽さんは「天の窓」を開き、天柱石に「宇宙の光」を下ろしているようでした。そのときの写真はこれです。天柱石の洞窟付近から撮った風景です。まだまだ霧が立ち込めていて、視界はよくありませんね。下の写真は天柱石の後ろにある岩です。少し明るくなってきましたね。天の窓は開いたけれど、まだ大地に宇宙のエネルギーが下りていないなあ、あともうちょっとなんだけど、と喜楽さんは言います。ひめのさんは「忘れ去られた悲しみ」を感じながら、天柱石に「愛のエネルギー」を注ぎます。ひめのさんは非常に細やかで、優しいエネルギーを持っていらっしゃいますね。そのときです。ほら、どんよりとした雲間から薄日が差してきましたよ。あともう少しのようですね。天と地が開いても、肝心の人間(地球上の生物)の心が開かれないと、天柱石が完全に開かれたことにならないそうです。そこで最後の仕上げとして、天柱石の全体が見渡せる「天の真名井」からお祈りすることになりました。これが「天の真名井」です。 この場所からは天柱石の全体が見渡せます。木でちょっと隠れていますが、ひめのさんの向こうに見えるのが天柱石です。天の真名井からひめのさんと天柱石を撮るとこうなります。さて、天と地が開いたからには、あとは人(私?)の心を開かなければなりませんね。そこで喜楽さんがヒントをくれます。「一人の力では天柱石を開くことはできないんですよね。布施さんは普段から自然のエネルギーと親しんでいるようですから、すべての動物、植物、鉱物のエネルギーで天柱石を祝福するように祈るといいですよ」えっ、それって「ドラゴンボール」に出てくる「元気玉」? 「元気玉」は相手を傷つけるために使ってはいけません。祝福するために使うのが、本来の「元気玉」ですね。それならイメージしやすそうです。私はこの惑星に存在するすべての動物、植物、鉱物に語りかけ、天柱石を祝福するように祈りました。絵にすると、明るい草原の中で天柱石の周りの水辺に鹿などの動物が集まり、蝶々が楽しそうに戯れ、鳥がいたるところでさえずっているような強烈なイメージです。ひめのさんが昨日紹介された絵(鬼ちゃんという方がひめのさんの夢のイメージを絵にされたそうです)に似ています。しばらくすると、天の計らいか、天柱石に日が当たり始めます。ひめのさんの右斜め上の部分が少しだけ明るくなっていますが、これは天柱石に日の光が当たって紫色に光っているんですね。天の真名井から撮った別角度の写真です。日が当たり始めているのがわかりますね。ひめのさんや喜楽さんは日の光が差している部分を指して、虹色が見えると驚いています。私には虹色には見えませんでしたが、何が見えていたかと言うと、桐の花が見えていたんですね。だから、紫色に光る部分を見て、なんで桐の花が見えるんだろうと不思議がっていました。上の写真で言うと、中央やや右上の紫色に輝いている部分ですね。驚いたことに、その光のそばを蝶々が飛んでいます。自然界の動植物は敏感ですから、気が変わったのがわかるんですね。そして、その光に誘われるように、ひめのさんも天柱石に向かって急ぎます。私たちもその後を追い、天柱石に光が当たっているところに近づきます。これがその光が当たっていた部分ですね。近くで見ると、紫の岩肌に緑のコケが生えているのがわかりますね。そしてその岩肌を伝って、今しがたまで降っていた雨のしずくが滴り落ちています。ちょっとこの写真ではわかりづらいと思いますが、光の線のように写っているのがしずくです。そのポタポタと落ちるしずくとひめのさんが戯れています。ひめのさんも天柱石も本当にうれしそうです。それを見ていると、私まで楽しくなってしまいます。ひめのさんがブログに書いていた「大昔に置き去りにしなければならなかったわが子」と再会できたのでしょうか。これからは私も、自然を愛でるたびに天柱石を祝福いたしましょう。光と愛に満ちたイメージを天柱石を通して、皆様にお届けいたしましょう。これでもう、天柱石さんともお友達です。みなさんも、天柱石を訪れる際は、恐れではなく、楽しいイメージで祝福してあげてくださいね。私たちはこれで、光と水、そして動植物や鉱物に祝福された天柱石を後にしました。おや、まだ続くようですね。エピローグ「白鳥町」が残っていました。ちなみに喜楽さんが紹介された本日のテーマ曲「雪の華」はこちらで聴くことができます。(続く)

2008.05.29

コメント(12)

-

光の天柱石(前半)

今回の旅における二日目(25日)の目的地は、富山県平村にある天柱石です。天柱石を訪れることになったいきさつは、喜楽さんの地図リーディングによるものです。3月に位山登山計画を皆で話しているときに、喜楽さんが地図上で自分の手を使って一種のダウジングのようなことをするんですね。すると、そこに集まった魂にとって、行くべき場所がわかるのだそうです。そのリーディングでわかったことは、位山と天柱石には必ず行くことになっているということでした。ほかにもいくつか候補地が挙げられました。岐阜県の白川郷、白鳥町、富山県の二上山、尖山です。今回は私の日程の都合で二上山と尖山へは行けませんでしたが、そのうち訪れることになるかもしれませんね。この日は朝から雨がぱらつく天気です。高山からレンタカーを運転して天柱石を目指しました。途中、御母衣ダムを通りますが、非常に重たいエネルギーが充満しているようです。喜楽さんによると、それはその日のテーマでもあり、忘れ去られたもの(たとえばダムの湖底に沈んだ村)を思い出してあげるとか、失われたものを元に戻すというような意味があるとのことでした。そしてなんと、この日天柱石に行くのは、見捨てられて凍りついたようになった天柱石の氷を融かすと同時に、私の心の中の氷を融かす意味があるのだと告げられました。天柱石と私は連動(?)しており、逆に言うと、私の中の氷が融けないと天柱石の氷も融けないのだそうです。すっかり観光気分だった私は意表を突かれた感じです。確かに天柱石は見たこともないような大きな巨石で、心惹かれるものがありますが、私(の過去生?)に関係するとは思ってもおりませんでした。そういえば、地元の平村の人もあまり行かないような天柱石を世に広めるきっかけをつくったのは、共同通信記者時代の私だったんですよね。1984年に竹内文書にヒントを得て「富山・尖山ピラミッド説」を記事にしたとき、かなり反響があり、学研のムーから取材を受けました。そのとき、尖山と一緒に取り上げたら面白いよと紹介したのが天柱石でした。私のアドバイスを受けてムーは天柱石の記事を尖山の記事と一緒に掲載しましたので、一躍天柱石も脚光を浴びるようになったんですね。当時富山の人も口々に、こんな巨石は見たこともないと言っておりましたから、一年に一回例祭を行う天神人祖一神宮の関係者以外の人たちにとっては、完全に忘れ去られた巨石だったんですね。今日は文章が長くなって、写真まで行き着きませんね。先を急ぎましょう(笑)。当初の予定では、天柱石に向かう途中で白川郷に立ち寄ることになっていたのですが、すでに前日ひめのさんたちがその場所に行っていたので通過して、富山県の五箇山で休憩を取りました。高山から五箇山まで車で1時間40分ほどかかります。これが五箇山・合掌造りの里です。一部で人も住んでいますが、合掌造りの家々のほとんどは今では観光地化して、人の住まないただの「遺物」になってしまっています。喜楽さんによると、過去の遺物になってしまったという意味で天柱石と同じテーマがあるのだそうです。家も天柱石も、人の魂が通わないと、ただの箱や錆びたアンテナになってしまうんですね。五箇山の中にも神社がありました。立派な注連縄ですが、神社本体はやはり閉ざされた感じがするそうです。そこで、ひめのさんと喜楽さんが神社に光が入ってくる状態になるようお祈りしました。閉ざされたものを開く、氷を融かす――この日はこのテーマが何度も現れます。ちょうど今は、田植えが終わった時期ですね。合唱造りの家が水田にも映りこんでいます。喜楽さんは、その日のテーマにあった曲が自然に聞こえてくるそうですが、この日の私のために用意された曲は「雪の華」でした。喜楽さんは「さっきからこの曲が流れっぱなしなんだよね」と言って、曲を歌いはじめます。ご存知の方も多いでしょうが、喜楽さんは結構歌がうまいんですね。「布施さんは昔の恋しい(大事な?)人に会いに行くみたいだね」と喜楽さんは笑いながら言います。「雪の華」がテーマ曲かどうかは私にはわかりませんでしたが、私にとってのこの日のテーマ色は紫でした。紫色がどんどん集まってきてしまうんですね。合唱造りの里で撮影した紫の岩肌です。紫色が水田にも映っています。そして神代植物公園でもご紹介した、紫色の桐の花。川を見下ろせる場所に綺麗に咲いていました。後でわかるのですが、桐の花が伏線だったんですね。うまくできた脚本です。この五箇山でお昼を食べた後、いよいよ天柱石です。でも御免なさい。長くなりそうなので、明日に続きます。(続く)

2008.05.28

コメント(10)

-

雨中の位山登山(後半)

位山には山頂から少し降りたところに、「御神水」が飲める場所があります。地元の方の案内で、その場所へと向かいます。これがその場所ですね。ところが、なんと水が流れていません! これは一大事です。長年位山を案内されてこられた方も、こんなことは初めてだと驚いています。でも、ご安心ください。後で調べたら、御神事に関係するメッセージだったんですね。私たちが「薔薇を愛でる会」を開催していた5月17~18日ごろは、ちょうど大きな転換期だったようで、位山でも祭祀が行われ、エネルギーのシフトのようなものが起きていたようです。うまく事が進みそうです。私たちは最後に天の岩戸にご挨拶して、下山することにしました。どこの岩だか忘れましたが、下山しながら撮影した写真にもオーブが写っています。これも強烈な輝きをもったオーブですね。おそらく蔵立岩のところで写った豊受神のエネルギーを持つ方の光だと思います。光の尾をなびかせて上方へと昇って行く瞬間をうまく激写しています。でもこれは私の写真の腕前よりも、多分にこのオーブさんが演出されたことなんですよね。ありがとうございます。再び宇宙との光通信装置であった光岩の前で撮影します。すると・・・・・・お祈りするひめのさんの頭にオーブが付いていますね。これがエネルギーが降りてきたときのスクープ写真でしょうか。この縮小された写真ではわかりづらいですが、このオーブの真上、つまりひめのさんの頭の上にも小さなオーブが写っているんですね。まるでひめのさんに「憑依」する順番を待っているようで、私は思わず笑ってしまいます。ひめのさんは新宿のクリスピー・クリーム・ドーナッツのように人気ものですね~。二年ほど前の日本サイ科学会の総会で、オーブが人間の頭の中に入っていくビデオを見たことがありますが、オーブはこうして人間に直接、情報を伝えるのかもしれません。光岩をさらに下って見つけた線刻岩にもオーブが写っていました。こうして皆無事に下山して、雨中(宇宙?)の位山登山を終えます。ふもとのスキー場でお茶を飲みながら、4人で反省会ならぬオーブ写真のリーディングを行います。その中で光り輝くオーブが豊受神のエネルギーを持つ方であることがわかるのですが、面白いメッセージもあったので、ご紹介しておきましょう。ちなみにこれがそのスキー場の喫茶店から撮影した写真です。霞たなびく、情緒ある風景です。そのメッセージですが、光岩で撮影したオーブ(たぶんひめのさんの頭にくっついていたやつだと思います)は、私が5000年前に位山の光岩でお祈りをしたときのエネルギーだというんですね。このメッセージが本当だとすると、オーブの中には思念エネルギーのようなものがあり、この場合は時間を超えて出現したことになります。祈りのエネルギーにそれだけの強い力があるとしたら、おそらく人間の思念は私が考える以上に強いのかなと驚かざるをえません。使い方を間違えると大変なことになる一方、正しく使えばこれほど力強いことはありませんね。目に見えない世界は不思議で満ちています。それは翌日訪れた天柱石への祈りでも知らされることになるんですね。天柱石の話も長くなるので、明日のブログに掲載したいと思います。(続く)

2008.05.27

コメント(10)

-

雨中の位山登山(前半)

24日、岐阜県の位山に登ってまいりました。地元の方の案内で、ブログ仲間のひめのゆめさん、喜楽天道さんと一緒です。しかしこの日は、天気予報通り午後から雨が降り始め、登り始めたころには雨が降ってきました。私が位山に登るのは、約6年ぶり三回目です。ひめのさんと喜楽さんは、今生では初めてでした。位山登山の面白いところは、巨石がゴロゴロしていることでしょうか。光岩です。この岩は古代の人々が「宇宙との交信」をするときに使った交信機の役割を果たしていたそうです。これは豊雲岩です。写真をみてもお分かりになるように、雨が降っていますので、みな雨合羽を着たり傘をさしたりしながらの登山です。さて、ここまでは普通の写真なのですが、ここからの写真ではオーブが乱舞しておりますので、注意深くご覧ください。最初にオーブが撮れたのは、蔵立岩でした。撮影時間通りに掲載いたします。少なくてもオーブらしきものが3つ写っていますね。そしてこれが決定的写真です。ひと際さん然と輝くオーブの後を二つのオーブが追いかけるように動いている写真です。光の帯を見てもらうとわかりますが、左下から右上へと動いています。決して雨のしずくがフラッシュに反射したものではありませんね。最初にこの写真を見たときは、そこに鏡でもあるのかと思ってしまいました。後でわかるのですが、この大きなオーブは豊受神のエネルギーを持っているようです。その大きな光が向かう先のほうにも一つオーブらしきものが写っています。ここにも写っています。蔵立岩の前で私が撮った写真3枚ともにオーブ、もしくはオーブらしきものが写っていたことになります。オーブがたくさん写るときは得てして、撮影者がその場所にゆかりがある場合が多いのだそうです。ここからは夢物語として聞いていただいても結構ですが、今からおよそ5000年前、豊受神のエネルギーを持つ方が位山で活躍されていた時代に、私は羽根ラインの仕事をしていたそうです。そうこうするうちに、頂上付近にある巨石「天の岩戸」に到着です。モデルになっていただいた美女がひめのさんです。車で移動中に見つけた「美女の湯」の看板を見て、「今度美女の湯に入りたいわ~」とおっしゃっていました。ますます美しさを磨かれてくださいね。天の岩戸付近にある切り取られた岩です。綺麗に切り取られているように見えますね。この岩を切り取ったのも、5000年前に豊受神のエネルギーを持たれた方で、その時ひめのさんも神事を手伝ったりしていたようです。そうすると、時代が私とかぶっていますね~。後で聞いたら、ひめのさんと私は当時、「お友達」だったそうです。5000年ぶりの再会ですね(笑)。その切り取られた岩のそばでもオーブが写っていました。中央下の部分に写っていますね。御魂岩を撮影した写真にもオーブが・・・黄色い雨具を着たひめのさんのそばに見えますね。ひめのさんにはオーブが集まりやすいのでしょうか。この後、山頂へと向かいます。これは山頂の磐座です。昔は岩境があったように感じました。(続く)

2008.05.26

コメント(6)

-

オールドローズの花々2

引き続き、神代植物公園のオールドローズ園の薔薇の紹介です。以前「薔薇シリーズ」の「シェイクスピアと薔薇」で取り上げた、イギリス・ばら戦争(1455-1485年)にちなんだヨーク&ランカスターです。ヨーク家の紋章である白薔薇とランカスター家の紋章である赤薔薇の融合の象徴とされていますね。この写真を見ると、何だ、ただのピンクの薔薇ではないかと思われるかも知れませんが、実は花色はとても変化に富んでいます。一つの株に白やピンクの単色から、白とピンクの混ざりや白にピンクの斑などの花が咲くんですね。次の方のサイトには、赤と白がマーブルのように交じり合った斑の花が咲いています。確かにこれなら、赤と白が融合した「象徴の薔薇」と言えますね。ヨーク家の紋章となった白薔薇も咲いていました。セミ・プレナです。キリスト教では「純潔」のシンボルとされているそうです。虫さんもくつろいでいますね。次はロサ・ポミフェラ。花は一重、あるいは半八重咲きの明るいローズピンク色で、花弁にはわずかにしわがあります。ほのかな香りがして、果実は大きく美しいそうです。中央ヨーロッパ、西アジア原産です。セシル・ブルンネです。花は淡いピンクで完全八重の壺状咲き。小輪ですが、長い花茎にびっしりと房になって咲きます。さわやかな香りがして、棘もほとんどありません。1881年フランスのヴーヴ・ディっシュ氏が作出しました。ノイバラ。小さな白色の花を枝先に多数つけ、花には芳香があります。薔薇改良の基本種としてポリアンサ系(四季咲き小輪房咲き)、フロリバンダ系の基となった原種だそうです。東アジア、日本原産で、日本のいたるところで見ることができます。最後のこの写真は・・・・・・ロダン作の「考える猫」です(笑)。人間も猫ちゃんを見習って、もう少し思慮深くならないといけませんね。すでにお知らせしたように、明日から二日間お休みします。

2008.05.23

コメント(6)

-

オールドローズの花々

神代植物公園のオールドローズ園の花々を超特急でご紹介します。まずはラ・フランスです。四季咲き大輪のハイブリッド・ティーローズの第一号で、最初の現代薔薇となった記念すべき品種です。1867年フランスのギョー氏が作出しました。厳冬期を除けば一年中花を咲かせる「四季咲き」の性質は、当時としては画期的なものだったそうです。西洋梨みたいな名前ですね。次はデュシュス・ド・ブラバン。ブラバン公爵夫人。和名は桜鏡です。花は完全八重の盃状咲き、花色は半透明のパールピンクで開くにつれて濃いピンクに変わります。甘い紅茶の香りがします。1857年フランスのベルネド氏作出。レディ・ヒリンドン、これは以前紹介しましたね。別カットです。次の薔薇はローズ・ド・メイ。五月の薔薇ですね。花は八重の房咲き。蕾のときはピンクで開花すると淡桃色になり、濃厚なダマスク香がします。南フランスでは香料の原料として栽培されているそうです。ロサ・カニナとロサ・ガリカの交雑種です。明桃色の一重の花をつけます。ロサ・ハリソニー。英名Harrison's Yellow(ハリソンの黄色)。花は半八重咲きで緑がかった黄色。花はほのかな香りがします。新しい梢には刺激性の香りがするそうです。フラウ・ダグマール・ハルトップです。樹形はブッシュ状で横に広がり、地面をはうように育ちます。花色は澄んだシルバーピンク。秋にはトマトのような形の果実が熟します。1914年デンマークのハストラップ氏により紹介された原種交雑種だそうです。これは・・・・・・我が家のトマトちゃんでした(笑)。

2008.05.22

コメント(4)

-

白山神社と位山登山

昨日は午後から天気が回復したので、予定通り白山神社へ行って参りました。龍の口から水が出る手水舎(てみずや)です。おや、何か変ですね。何かが隠れているようです。ちょっと寄ってみますね。手水舎の梁の上で猫ちゃんが休んでいたんですね。忍法天井隠れの術でしょうか(笑)。ここなら、誰にも邪魔されずお休みできますね。のんびりと毛なめしています。さて、白山神社を訪れたのには理由があります。今週末、ひめのゆめさん、喜楽天道さんと、位山(岐阜県)や天柱石(富山県)をめぐる予定なのですが、そのご挨拶をするために白山神社にお参りしたんですね。白山神社と位山に何の関係があるのでしょうか。実は私自身はよくわかっていないのですが、霊的には非常にかかわりがあるのだそうです。ひめのさん、喜楽さんと位山に行くことになったいきさつは、昨年の2月ごろ、綺竜さんのブログを読んでひめのさんのブログを訪問、いわゆる「足跡」を残したところ、ひめのさんから「白山菊理姫」というハンドルネームを使っている私のところへメールが届きました。その内容は、詳しくは覚えておりませんが、ひめのさんが夢か何かで「白山菊理姫から位山へ飛べ」という言葉が聞こえ、ふとサイトを見たら足跡に私のハンドルネームがあったのでびっくりした、というものでした。残念ながらそのときはお互いの予定も合わず、ご縁があったらいつか位山にご一緒しましょうぐらいに私は考えておりました。しかし今年に入ってその機が熟したのか、3月に東京でお二人にお会いして、5月に位山に登ることが決まったわけです。ひめのさんには先日の「薔薇を愛でる会」にもいらしていただきました。とても素敵な女性で、私と同じくらい若い方です(!?)。ところで「白山菊理姫から位山へ飛べ」というメッセージですが、二つ解釈ができますね。「白山菊理姫」というハンドルネームを使っている私を誘って位山へ行けという意味。加賀一宮の白山ヒメ神社に寄ってから位山へ登れという意味の二つです。拙著『「竹内文書」の謎を解く』をお読みいただいた方はご存知でしょうが、位山は東経137度11分の「羽根ライン」の中心に位置し、超古代において飛騨位山王朝があったのではないかという仮説を紹介しております。退行催眠で私が見た前世ビジョンや、秋山眞人さんの前世リーディングでも同様に私が「過去生」において羽根ラインにかかわったことになっておりますから、まんざら位山と関係ないわけではないんですね。一方、喜楽さんのリーディングでも、位山に行くには白山ヒメ神社に寄ってご挨拶をしてからのほうがよいとのことですから、おそらくひめのさんが受けたメッセージには両方の意味があったのではないかと私は考えています。問題はひめのさんと喜楽さんは23日に白山ヒメ神社へお参りするのですが、私は日程の都合がつかず、参加できないことでした。そこで私だけ、東京・文京区の白山神社にお参りし、意識を白山に飛ばし(届いていると思いますが)、「今度位山へ登りますので、よろしくお願いします」と、ご挨拶申し上げたしだいです。文京区の白山神社はアジサイでも有名です。早くも色づいてきていますね。梅雨時にはアジサイも満開となり、多くの参拝客が訪れます。というわけで、今週末は岐阜と富山へ出張しておりますので、ブログはお休みします。個人的には、国際縄文学協会の西垣内堅佑理事長が位山で霊視したという「黄金のピラミッド」と「巨大な亀に乗って空を飛ぶ浦島太郎」が何のシンボルだったのか、非常に興味があります。あるいは伊勢白山道さんが『内在神への道』に書かれているように、位山は鞍馬山、笠置山と並び、何かが封印された場所なのかも知りたいところです。その謎が少しでも解き明かされたかどうかは、24日以降のひめのさんのブログか、おそらくご報告できるであろう26日の私のブログをお読みください。

2008.05.21

コメント(8)

-

稲村ヶ崎と夕日

今日の関東地方は台風4号の影響で暴風雨。朝から窓がガタガタなり、ビュービューと風が吹きすさぶ音が聞こえていました。20年に一度の台風によってもたらされるという伝説のビッグウェーヴ「稲村ジェーン」も、このような日にやってきたのでしょうか。そのサザンオールスターズも活動を無期限休止しますね。ということで、今日は映画『稲村ジェーン』の舞台になった稲村ヶ崎周辺の未公開写真をいくつかご紹介しましょう。稲村ヶ崎から見た富士山です。富士山が大きく見えますね。ただ、今のように暖かい時期はガスってしまうので、なかなかこのようには見えません。これは4月1日に撮った写真です。稲村ヶ崎はちょっとした公園になっていて、夕日を見るために大勢の人が訪れます。その夕暮れと富士山です。私は、この波打ち際に映る夕焼けが好きです。皆が思わず息を凝らす沈黙の世界が出現します。ガラッと変わって、これが逗子マリーナの椰子並木です。東京からわずか一時間ほどの場所にこういう風景があることが面白く感じられますね。タローチャンの家はここから歩いて10分ぐらいのところにあります。

2008.05.20

コメント(6)

-

薔薇を愛でる会のご報告と御礼

17日に神代植物公園で非公式のオフ会「薔薇を愛でる会」を開催いたしました。furafuranさんの手作り特製ケーキをはじめ、参加された皆様のおかげで、豪華で楽しい会を開催できましたことを厚く御礼申し上げます。私もすっかり、音楽と薔薇とともに、皆様の魅力(とワイン?)に酔わせていただきました。ありがとうございました。重ね重ね御礼申し上げます。特製ケーキです・・・おいしそうなイチゴが乗っていますね・・・。あっ、失礼しました。これはホウノキの花でした。残念ながら特製ケーキの映像はございません。皆さんのお腹の中に今ではすっかり入ってしまっております。次の写真は、薔薇の花びらを拾って食べて(?)いる鳥さんです。動きが素早くて、これが精一杯でした。よく見る鳥ですが、名前を知りません。どなたかわかる方、教えてください。昨日はオプショナルツアーで江ノ島・鎌倉へ。江ノ島ではまず、猫ちゃん、渦巻き、シラス丼に遭遇。その後、お饅頭、ウィンザーの赤い薔薇たち、巨大なアロエとグリーンアスパラを合体させたような龍舌蘭、最後に紫芋とバニラのソフトクリームにも出会ってしまいました。上の写真は江ノ島のヨットハーバーです。場所を鎌倉に移してからは、つばめさんと忍び足のサギさんに遭遇。さらには海桐花(トベラ)、椨(タブ)の木、樹齢1000年を超える銀杏の木にも出合います。記憶がさだかではありませんが、くるみ饅頭にも遭遇したような気が・・・。下の写真は頭かくして尻隠さずの(実は素早すぎて、顔が撮れませんでした)燕さんです。そして最後は逗子で夕日を眺めながら、桜餅の木の下でお刺身盛り合わせ弁当をいただきました。あっ、もちろんその前に、猫のタローチャンと「お家」にもご挨拶いたしました。海と空がピンク色に染まり、とても綺麗でした。「薔薇を愛でる会」はご好評につき、また(年1回か2回)開催したいと思っております。皆様、本当にありがとうございました。

2008.05.19

コメント(6)

-

春のバラフェスタ開幕

今日ご紹介するのは、ダマスク・ローズです。香料になる薔薇でとてもいい香りがします。それで、私も香りを嗅ごうとすると・・・・・・先着の方がいらっしゃいましたね。大きな蜂さんです。この蜂さん、もうがぶりつきと言う感じで、ダマスクの蜜に酔いしれているようです。私はご遠慮して、ほかの薔薇の香りを嗅ぐことにいたしました。キューピッドのように鼻を刺されたら、たまりませんからね。花は半八重の盃咲きで、中心は4つにわかれる「クォーターロゼット咲き」です。香料の原料として栽培されています。バラ科ガリカ節に分類されます。さて、本日から神代植物公園でバラフェスタが開催されます。バラ園テラス付近の芝生で12時半ごろから非公式のオフ会を開いておりますので、ご興味やご縁のある方はお声を掛けてください。

2008.05.17

コメント(19)

-

見ごろの花々

神代植物公園・バラ園の現在の花の咲き具合と賑わい具合をご覧ください。昨日撮影した写真ですが、久しぶりに晴れたこともあり、かなりの人で賑わっていました。次はテラスの側(温室の反対側)からのバラ園の風景です。まだ蕾の薔薇も多いですが、ほどよい具合に咲いていて、ちょうど見ごろとなっています。定点観測してきたつるクリムソングローリーはこんな感じです。今日は、神代植物公園の薔薇以外の見ごろの花々もご紹介しましょう。以前紹介したホオノキの花もまだ綺麗に咲いていました。変わった花ですよね。これはユリノキの花です。ユリノキは思わずハグしたくなるような大木ですが、可憐な花を咲かせます。ユリノキは秋の黄葉が早く、銀杏が色づくころには葉を落としています。次はカラタネオガタマの花。実は、私の実家の庭にもこの木が生えています。花はバナナのような香りがして、俗名でバナナの木とも呼ばれています。含笑花(木)とも言うようです。とてもいい香りです。昨日も強い芳香を漂わせていました。実家のカラタネオガタマの木にはスズメがよくなっています(笑)。カエデ園そばのヤマボウシにも花が咲いていました。花をアップで見てみましょう。これも面白い形をしていますね。次はシラン(紫蘭)の花壇です。花のアップ。いま神代植物公園を訪れると、このような花々にも出会えます。そして思いがけなく、次のような出会いも・・・・・・猫ちゃんです。私は公園に足繁く通っていますが、猫ちゃんにはなかなかお目にかかれません。今年に入って3回目(3/20ぐらい)です。公園の管理者も多分猫ちゃんを嫌っているでしょうから、人間を警戒しています。この日はどういうわけか、人前に現れて、お弁当のお裾分けをもらっていました。よほどお腹がすいていたんでしょうね。地元の人がかわいがってあげているといいのですが。この子は1年ほど前にも見たことがある猫ちゃんですから、どこかで誰かが面倒をみているのだと考えたいです。それではご縁のある方は、明日の「薔薇を愛でる会」でお会いしましょう。

2008.05.16

コメント(2)

-

ナポレオンとジョゼフィーヌ

heliotropeさんのおかげで、昨日紹介したオールドローズ「スヴニール・ド・ラ・マルメゾン」の名前の由来がわかりました。写真の薔薇ですね。「悪の家の思い出」ではなく、「マルメゾン宮殿の思い出」という意味でした。「マルメゾン宮殿」は当初、ナポレオンの奥さんだったジョゼフィーヌが1799年に購入したパリ郊外の古びた館だったようです。ナポレオンのエジプト遠征中に勝手にジョゼフィーヌが買ったらしく、エジプト遠征から帰ったナポレオンは驚きます。実はナポレオンが驚いたのはそれだけでなく、ジョゼフィーヌが自分がいない間に騎兵大尉と不倫をしていたことも知って憤慨します。離婚を思い立ちますが、周囲の説得により思いとどまったそうです。こうして古びた館は改修、改築され、マルメゾン宮殿に生まれ変わります。しかし人生は皮肉なものです。それまで浮気ばかりしていたジョゼフィーヌが徐々に夫だけを愛するようになったのに対して、ナポレオンはジョゼフィーヌに対する熱烈な愛情が冷めてゆき、愛人を作るようになるんですね。そしてナポレオンは愛人との間に子供をもうけます。それまでジョゼフィーヌとの間に子供ができなかったナポレオンは、自分に生殖能力があるとわかり大喜び、その時点でジョゼフィーヌとの離婚を決意します。1809年、子供ができなかったという理由で離婚を告げられたジョゼフィーヌは、マルメゾン宮殿にこもり、趣味であった薔薇の収集に情熱を注ぐようになったようです。日本や中国など世界中から薔薇を取り寄せています。宮殿の庭には、250種類の薔薇を植え、後世の人々のためにと、集めた薔薇をベルギーの画家ルドゥーテ(「薔薇の画家」として知られています)に描かせて記録に残してもいるんですね。そのルドゥーテの書いた『バラ図譜』は「薔薇のバイブル」となりました。ジョゼフィーヌ没後も彼女の造営した薔薇園では原種の蒐集、品種改良が行われ、19世紀半ばにはバラの品種数は3,000を超え、これが観賞植物としての現在のバラの基礎となったそうです。ジョゼフィーヌはモダンローズ誕生の母でもあるんですね。そのようなわけで、スヴニール・ド・ラ・マルメゾンは皇妃ジョゼフィーヌに捧げられた薔薇でもあったんですね。マルメゾン宮殿の昔のスケッチと内部の様子はこちらをご覧ください。現在のマルメゾン宮殿の写真はこちらです。ジョゼフィーヌの話題ついでに、先日紹介したナポレオンの帽子「シャポー・ド・ナポレオン」のその後の写真を紹介しましょう。5月11日に撮影したものですが、帽子から濃いピンク色の花弁が顔を出していますね。ナポレオンとジョゼフィーヌのお話でした。

2008.05.15

コメント(4)

-

薔薇の季節8

今日最初にご紹介する変わった写真はこちらです。なんと海辺の砂浜に巨木が生えています!もちろん、こんな波打ち際の浜辺に木が生えるはずはありませんね。これは流木を誰かがふざけて立てたものでした。さて、今日は神代植物公園のオールドローズ園から薔薇をご紹介します。モダンローズの原種となっている薔薇たちが多いです。ロサ・モリスです。ヨーロッパ、西アジア原産。花は一重の濃桃色です。まれに白色花が咲くこともあるそうです。花径は4・5~6センチほどで、一枝に1~3花つきます。次は中国北部原産のマイカイです。花は紫を帯びた桃赤色で、八重の大輪を咲かせます。初夏咲きですが、返り咲きもするそうです。ハマナスに似た強い香りがします。これは原種交雑種です。ロサ・オキシオドン。花色は濃いローズピンクで一重咲きです。コーカサス地方原産の原種。1896年には栽培されていたとされています。次はレディ・ヒリンドンです。花は半八重咲きの中大輪。花色は杏色で花弁の先は白くぼけます。紅茶のような甘い香りがします。この花の色と香りをしのぐ薔薇は、モダンローズにもないと言われるほどだそうです。1910年イギリスのロー&ショーヤー氏が作出しました。ティー系のオールドローズです。次は、1843年にフランスのベリュジ氏が作出したスヴニール・ド・ラ・マルメゾン。フランス語でスヴニールは思い出、メゾンは家、マルは接頭で悪とか不という意味です。直訳すると「悪い家の思い出」となりますが、なにかいわくありげな名前です。花は中輪のクォーターロゼット咲き。花色は赤みがかったピンク色で、褪色して灰白色となります。バナナとシナモンを混ぜた香りがします。。ブルボン系(ダマスク系とティー系の交配によって出来た系統)です。5月7日に撮影したオールドローズ園でした。手前に咲いているのは、シングル・ピンク・チャイナです。

2008.05.14

コメント(4)

-

薔薇の季節7

今日最初にご紹介するのは、幻の猫・・・?変わった模様の猫ちゃんですね。ちょっと狸みたいな色合いです。顔の半分が仮面をかぶったように黒くなっているので、オペラ座の怪人かと思ってしまいますね。この子は私の職場(?)であるテニスクラブに行く途中の栗畑によく出現します。警戒心が強く、すばしっこいので、なかなか写真に納まらない猫ちゃんでしたが、先週ようやく激写に成功しました。この子と仲良しだった猫ちゃんは、この3年間ほど見ていません。今は独りぼっちなのでしょうか・・・。いつまでも元気でね。さて、神代植物公園の薔薇の紹介です。すでに紹介した薔薇で、今はほぼ満開となっている日本の「かがやき」です。見ごろですね。次はファルツァーゴールド。1981年ドイツ作出。ドイツ語は詳しくありませんが、ファルツァーはライン川西岸にある地方名のようです。チャールストン(1963年フランス)も綺麗に咲いています。チャールストンもアメリカ・サウスカロライナ州にある都市名から来ていると思いますが、1920年代にこの地から生まれた同名のダンスのほうが有名ですね。おそらく賑やかに、そして鮮やかに色を変える薔薇の姿がチャールストンを踊っているように見えたから名づけたのだと思います。チャールストンは、南北戦争の発端となった都市でもあります。次は日本の銀世界(1997年)です。ずいぶん新しい薔薇ですね。確かに雪のように白いです。前にも紹介したマジョレット。美しいですね。最後は薔薇園横の売店で販売されていた桃香。2003年に京成バラ園が発表したモダンローズだそうです。本当に桃の香りがするので驚きました。

2008.05.13

コメント(4)

-

薔薇の季節6

昨日も小雨降る中、神代植物公園に行ってきました。神代植物公園は私の庭、高尾山は私の裏山、相模湾は私の庭の池みたいなものでしょうか(笑)。雨で少しだけ煙っている薔薇園です。向かって左側が薔薇園の南側になりますが、噴水をはさんで北側にも同じような規模で薔薇園があります。南側は大体3分ぐらい咲いており、北側はまだ1分咲きぐらいでしょうか。一番手前のピンクの薔薇群がヘレン・トローベル、その左に見える黄色い薔薇群がゴールデンセプター、中央の赤い薔薇群は「かがやき」だと思います。この写真は薔薇園のテラスから撮っていますが、このテラスがバラフェスティバルのコンサート会場となります。階段下の芝生がオフ会「薔薇を愛でる会」の場所(雨が降っている場合はテラス)となります。当日は芝生にテーブルと椅子がセットされる予定です。写真奥に見える建物が大温室です。次は大温室の方から薔薇園のテラスを眺めた写真です。奥の建物がコンサート会場(テラス)ですね。手前がつる薔薇のコーナー。つる薔薇も結構咲き始めました。つる薔薇といえば、つるクリムソングローリーですが・・・ご覧のようにとうとう花を咲かせました。まだ二輪ほどですが、今週末にはほぼ満開になっているのではないかと思います。池には睡蓮が咲いていました。桐の花もまだ咲いています(ずいぶん花は落ちてしまいましたが)。去り行く花とこれから咲く花が目まぐるしく交差する季節でもありますね。

2008.05.12

コメント(4)

-

薔薇の季節5

つる薔薇をいくつか紹介しましょう。つるクリムソングローリーの二つ隣に咲いているレッドグローリーです。1958年アメリカ作出のフロリバンダです。「赤い栄光」という意味ですね。以前咲き初めに紹介した日本作出のつる薔薇「焔の波」もこんなに咲き誇っています。風になびくと、赤い焔の波のようにも見えますね。次も以前紹介しましたが、つるグランメール・ジェニー。ジェニーおばあちゃんも花盛り。クライミング・ハイブリッド・ティーの分類です。ここからは、つる薔薇ではありませんが、1977年アメリカ作出のダブルデライトです。紅白二重の喜びという意味でしょうか。です。1967年ドイツ作出のハイブリッド・ティーです。女性の名前でしょうか。ドイツ語は苦手です。次は、1959年アメリカ作出のガーデンパーティー。パーティーのカクテルのように並んで咲いていますね。最後はオールドローズ園から、変わった薔薇です。サンショウバラ。よく見ると、葉が山椒に似ており、それが名前の由来となっています。高木性の薔薇で幹は太く、よく分岐した茎には、扁平な棘があります。一重咲きでやや甘い香りがします。日本原産。薔薇の写真はまだ続きます。

2008.05.11

コメント(4)

-

薔薇の季節4

5月7日に神代植物公園の薔薇園で撮影した薔薇たちをご紹介します。久しぶりに晴れの日に撮影しましたので、色が鮮やかです。最初はフリージア。1977年にドイツで作出されました。草花のフリージアに似た香りがします。花束のように咲くフロリバンダですね。マリアカラスです。1965年にフランスで作られたハイブリッド・ティー・ローズ。20世紀最高のソプラノ歌手とも称される歌姫の名前ですね。赤い薔薇が確かに似合います。次はソリドールです。1985年フランス作出です。名前の由来は、シャンソン歌手のスージー・ソリドールでしょうか。1983年に亡くなっています。パブロ・ピカソら有名画家のモデルとなり、多くの肖像画を残したことでも知られる女性です。ゴールデンスリッパーズ。1961年アメリカ。フロリバンダ。黄金のスリッパとは、面白いネーミングです。19世紀にアメリカの黒人奴隷の間で流行った歌からとっているようです。「天国の合唱団に入るために、どんな格好で行くんだい?」「黄金のスリッパを履いて行くさ! 灼熱の太陽よりも輝く黄金のスリッパ!」といった内容の歌です。何か悲しい歌でもありますね。以前紹介したマジョレットです。1967年フランスのハイブリッド・ティーローズです。フランス語でバトントワラーのことですね。日本の薔薇「芳純」(1981年)です。資生堂の香水にもなりました。最後はオールドローズ園で、素晴らしい芳香を放っていたコウシンバラです。別名:月季花、長春花。花は濃紅色で八重または二重咲き。野生種は一重咲きだそうです。香辛料の香りがします。中国原産で、ガリカ系(ヨーロッパ中南部、コーカサス地方原産)の薔薇と交雑されて現代の四季咲き薔薇の親となりました。バラフェスタに合わせて、しばらく薔薇の紹介が続きます。

2008.05.10

コメント(8)

-

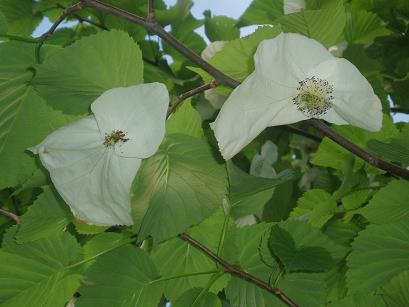

薔薇の季節3

▼ハンカチの木、ホオノキ、桐の花、薔薇神代植物園の薔薇を紹介してきましたが、たまにはこの時期に見られるほかの花もご紹介しましょう。まずは珍しい木です。その名もハンカチの木。ハンカチが木になるんですね・・・というのは、もちろん冗談ですが、花を包むように白いハンカチのような葉が茂ります。花は4月下旬から5月上旬にかけて咲きます。花をつけるまでには10~15年くらいかかるそうですから、なかなかこのように咲いている木にはお目にかかれないようです。白い葉が鳩にも似ていることから鳩の木とも呼ばれています。鳩の木・・・そういえば、小田原ではこんな写真を撮りました。これも鳩の木ですね(笑)。小田原城のお堀端に咲いていた桜の枝に鳩が並んでとまっているところです。神代植物公園に戻ります。ホオノキの花ですね。モクレン科の落葉高木で、全国の山林に見られます。樹高30m、直径1m以上になるものもあるそうです。花は高いところに咲きますので撮影が難しいです。桐の花も咲いています。これも高いところに花を咲かせています。「わが世は凡て汚されたり、わが夢は凡て滅びむとす。わがわかき日も哀楽も遂には皐月の薄紫の桐の花の如くにや消えはつべき」北原白秋ですね。桐の花事件の後に詠んだ詩の一節です。桐の花はとてもいい香りがします。地面に落ちていた花を拾って、しばし桐の花の香に浸ります。大木の花とは思えない可憐さがありますね。5月7日の薔薇園です。定点観測しているつるクリムソングローリーですが、もうすぐ咲きそうですね。そしてこの日、一番華やかに咲いていたのが、先日ご紹介したヘレン・トローベルです。見事ですね。お隣のゴールデンセプターとともに咲き誇っておりました。神代植物公園の「春のバラフェスタ」は5月17日から6月1日までの間、開催されます。17日にはオフ会を予定しておりますので、ご興味のある方はメールしてください。

2008.05.09

コメント(8)

-

湘南の猫たち

突然ですが、これがタローチャンです。夕日が見える丘のふもとに住んでいます。タローチャンの家にはちゃんと名前が書いてありますね。怪し気な人が丘を登ろうとすると、ワンワンほえます。普段はこうして寝ていますが、怪しい人が通ると、ほら、この通り。頭をもたげます。でも、すぐに・・・元のタローチャンに戻ってしまいます(笑)。かわいい番猫ちゃんですね。いつものスフィンクス猫ちゃんたちも紹介しておきましょう。いつものポーズです。この子もいつものポーズを決めちゃっていますね。あまり起きているのを見たことがありません(笑)。スフィンクス猫ちゃんの写真を撮っていると、お座りが得意な猫ちゃんも参入してきました。こちらもいつものポーズでツーショットです。決まっていますね。最後はご要望(?)にお応えしまして、夕日が見える丘に咲く「桜餅の木」です(笑)。花が散ると「桜餅」がなる伝説の木・・・なんて。

2008.05.08

コメント(6)

-

富士山と夕日

昨日も今日も快晴ですね。昨日夕日を撮影に行くと、富士山がようやく現れました。夕日とともに富士山が現れるのは私にとっては、4月1日以来です。私のお気に入りのいつもの場所です。いつものように、まだかろうじて残っていた桜の花を写しこんで撮影。桜は昨日紹介したのと同じ「夕日が見える丘の八重桜」です。その八重桜を主役にして撮ると、こうなります。もうお馴染みになったと思いますが、富士山の下に写っているのが江ノ島です。夕日も一緒に撮影してみましょう。丹沢山系に夕日が消えてゆくところです。空も綺麗です。日が沈むと空はピンクに染まります。すべてが沈黙する時間ですね。でもこうしてはいられません。明るいうちに海岸からも撮影しておきたいですからね。そこで丘を直滑降で下ります。写真の下に写っていた逗子マリーナまで一直線です。そしてなんと15分後にはマリーナの岸壁に着いています。間に合いました。薄ピンクの空に富士山がまだ浮かび出ていますね。江ノ島もすっかり、ライトアップ(?)されています。おや、怪しげな影も写っていますね。影絵のお遊びでしょうか。最後は逗子マリーナのやしの木と富士山です。南国の富士? ちょっと変わった組み合わせですね。ますますピラミッドに思えてきました(笑)。

2008.05.07

コメント(6)

-

夕日が見える丘の八重桜

トンビに油揚げ・・・ではなくて、トンビに八重桜です。5月4日に撮影したものですが、この八重桜(里桜、牡丹桜とも言います)は4月15日には咲いていましたから、ずいぶん長持ちします。夕日を見る丘に咲いている桜です。今日はこれから夕日の撮影に行ってまいります。

2008.05.06

コメント(6)

-

薔薇の季節2

昨日の続きです。これは日本の薔薇で、「焔の波」(1968年)です。すごい名前ですね。ラージ・フラワード・クライミングローズ。つる性、大輪咲きの薔薇ですね。次もつる性の薔薇です。つるグランメール・ジェニー。祖母のジェニーさんに捧げられたのでしょうか。上品な方だったのでしょうね。フランスで1958年に作られた薔薇です。次はシックというアメリカ(1953年)の薔薇です。フロリバンダですから、花束のようにたくさん咲くのでしょうね。何日か前に藤とともに紹介したアリゾナです。一輪だけ、見事に咲いていました。こういう花を咲かせるんですね。藤もまだ綺麗に咲いていますね。クラウス・シュテルテベカーというドイツ(1962年)の薔薇です。ドイツで最も有名な海賊さんの名前から取っているようです。冒険心に満ちた薔薇ということでしょうか。ようやく晴れ間も見えてきましたね。フランスの薔薇、コンフィデンスです。1951年にフランスのメイアンが作出したハイブリッド・ティ・ローズで、芳香があります。英語のコンフィデンスには自信という意味がありますね。同年パリバガテル国際バラ新品種コンクールで金賞を受賞した自信作だったのでしょう。フランス語では、発音は「コンフィドンス」となりますが、「打ち明け話」「秘密を知っていること」という意味になります。最後はfurafuranさんがお家の庭で育てておられるという「シャポー・ド・ナポレオン(ナポレオンの帽子)」です。まだ咲いていませんが、このガクの形がナポレオンの帽子に似ているので、名づけられたそうです。確かに変わった形をしていますね。オールドローズ園で育っています。咲いている薔薇をすべては紹介できませんでしたが、追々写真を公開していこうと思っています。

2008.05.05

コメント(6)

-

薔薇の季節

昨日は午前中は雨でしたが、午後から雨が上がったので、中野の図書館に本を返しに行った後、神代植物公園に薔薇を見に行きました。三日前にはほとんど蕾だったメインの薔薇園の薔薇ですが、この日はあちこちで開花し始めていました。こんな感じですね。開花した個々の薔薇を見てみましょう。ヘレン・トローベルというアメリカの薔薇(1951年)です。上品な薔薇ですね。ヘレン・トローベルは、アメリカの歌姫で、彼女が52年に来日した際、日比谷公園に植えられたのが最初のようです。次はゴールデン・セプター。「黄金の王杖」という意味ですね。オランダで1950年に作られた薔薇です。クラインミング・ローズ(つる薔薇)のブレンネンデ・リーベです。つる垣の上のほうに咲いていたので、これが精一杯です。1956年ドイツで作られました。私はドイツ語はほとんどわかりませんが、イッヒ・リーベ・ディッヒぐらいは知っています。リーベはloveですね。「燃える恋」という意味のようです。1970年に日本で作られた「かがやき」です。輝いています。次は1955年にアメリカで作られたワイルドファイア。フロリバンダです。フロリバンダとは、花束を意味する語で、中輪で枝分かれをしてたくさんの花を咲かせます。「四季咲き中輪房咲きバラ」ですね。フランスのチャールストン(1963年)です。これもフロリバンダですね。色鮮やかに咲く様がチャールストンを踊っているようだからでしょうか。続いては、サマーサンシャイン(夏の日の輝き)。「さようなら、短かすぎた私たちの夏の日のまぶしい輝きよ」というボードレールの「秋の歌」の一節が浮かんできますね。1962年にアメリカで作出されました。定点観測しているつるクリムソン・グローリーです。ようやく花の色が少し顔を出してきましたね。でもまだベールに包まれているようです。明日に続きます。

2008.05.04

コメント(8)

-

神代植物公園だより

この二日間で紹介し切れなかった神代植物公園の風景をご紹介します。この時期咲いているのは、ベニバナトチノキの花です。ヨーロッパ原産のセイヨウトチノキ(マロニエ)と北アメリカ原産アカバナトチノキの交配種です。綺麗な花を咲かせますね。今はやはり牡丹でしょうか。先日は雨に煙っていましたが、晴れの日の牡丹もいいですね。いろいろな種類がありますね。奥に見える白い建物が薔薇フェスティバルのコンサート会場です。その前には芝生があって、ピクニックができるようになっているんですね。園内には小川も流れています。再び薔薇園の薔薇の別カットです。上の写真は、別の角度から撮ったキモッコウバラですね。そのキモッコウバラとシングル・ピンク・チャイナのツーショット。キモッコウを写真撮影していますね。藤棚を背景にしたシングル・ピンク・チャイナです。次はロサ・キネンシス・ミニマです。ちょうど見ごろですね。藤棚のそばで咲きつつあるアリゾナの別カット。美しいですね。ガクが開き、まさに開花直前の凛とした姿です。4月30日に撮影したものですが、今頃は見事に開花しているでしょうね。今日の東京地方は朝から雨が降っておりますが、午後雨が上がれば、再び神代植物公園を訪れようと思っています。

2008.05.03

コメント(8)

-

オールドローズ園の薔薇たち

一昨日撮影した神代植物公園のオールドローズたちをご紹介しましょう。メインの薔薇園と違って、こちらは華やいできました。最初に目に付いたのは、4月26日に紹介したナニワイバラです。前回は1,2輪しか咲いていませんでしたが、この日はほぼ満開ですね。新しい花も咲いていました。ロサ・ロゴサ・スカブローサです。形態はハマナシ(ハマナス)と同じで全体が大型化した種。花色は濃い紫紅色で後に混色するそうです。次は、すでに紹介したキモッコウバラですね。華やかに咲いており、見ごろとなっています。また、新しく咲いている薔薇を見つけました。ロサ・ギガンティアです。花は一重咲きの中大輪で白色。花弁は幅が広く外側に反って剣弁となり、よい芳香がします。ティーローズの先祖と考えられ、現代薔薇の剣弁はこの薔薇に由来するといわれているそうです。中国南部、ミャンマー原産。次も新しく咲いていた薔薇で、名前はロサ・キネンシス・メイジャー。コウシンバラの一種で、株は半ツル性となります。花は四季咲き性で、濃紅色の半八重咲きとなります。香辛料の香りがします。半日陰や、やせた土地にも耐える丈夫な種だそうです。下の写真の薔薇も、新しく咲いていました。名前はロサ・セリケア・プテラカンタです。ユニークな花のつかせ方をしますね。中国西部原産で、ルビーのように美しい刺があります。花弁が4枚しかない、一重の白い花です。花持ちはよくなく、3,4日で散ってしまうそうです。今週末に行ったときには散っているかもしれませんね。お馴染みのシングル・ピンク・チャイナです。咲き誇っていますね。今が見ごろです。次も新しく咲いていた薔薇で、ロサ・キネンシス・アルバです。和名は白長春と言います。ロサ・キネンシス・マジョラーの白花種で、花は半八重咲き。花色は、はじめは中心が淡いピンクですが、開花につれて全体がが白くなるそうです。四季咲き性。最後は、番号だけの名前の無い薔薇ですが、藤を背景にして撮影してみました。神代植物園には連休中にも出かける予定ですので、薔薇園の最新情報を再びお伝えできると思います。

2008.05.02

コメント(2)

-

薔薇園の蕾たち

昨日は神代植物公園に行ってきましたので、薔薇園の近況をお知らせします。メインの薔薇園は、至る所で蕾が膨らんで、開花直前という感じでした。あと一週間もすれば、かなり咲き始めているんでしょうね。咲いている薔薇もありました。まだ二輪しか咲いていませんが、マジョレットという薔薇です。つるクリムソングローリー。こちらはまだまだですね。でも蕾が目立つようになってきました。ほかのつる薔薇には、咲き始めているのもありました。名前が書いてなかったので、残念ながら種類はわかりません。次もまだ蕾です。藤が綺麗に咲いていたので、藤棚を背景に撮影しました。藤棚にピントを合わせると、こうなります。風が藤の香りを運んでくれて、とても芳しかったです。藤棚のそばに咲き始めていたアリゾナという薔薇です。これも藤棚をメインに撮影すると、こうなります。オールドローズの薔薇園は、モッコウバラ、ナニワイバラ、シングル・ピンク・チャイナ、ロサ・キネンシス・ミニマなどが身頃となり、かなり華やかになってきましたが、そちらは明日のブログでご紹介します。最後は4月27日の稲村ヶ崎の夕暮れです。

2008.05.01

コメント(4)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 情報漬けになるな!!

- (2025-11-14 08:02:13)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ☆もりのなす☆Snow Manのコンサートで…

- (2025-11-14 22:23:34)

-