2025年02月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

彩雲再び

校正が終わった翌日、つまり昨日の27日午後5時23分にも彩雲が現れました。今回は富士山側ではなくて、もっと南の伊豆半島側に出ています。写真左の水平線近くで虹色に輝いているのが彩雲です。拡大写真。肉眼ではもっと虹色に見えます。20分ほど遅れて家を出たら、ちょうど彩雲が夕日を反射して虹色に光っておりました。新刊『気の正体(仮)』は3月30日ごろ発売される予定です。

2025.02.28

コメント(0)

-

著者校正完了

著者校正完了。あとは出版社にお任せです。ということで、今日の写真はこちら。太陽さんに丸を描いてもらいました。

2025.02.27

コメント(0)

-

彩雲と富士山の第三弾!

またまた富士山のそばに彩雲が現れました!新刊出版のための校正が佳境を迎えた2月に入って、実に三度目です。これまで何千回と夕方の富士山を見てきましたが、彩雲と富士山が接近した「ツーショット」を目撃・撮影するのは今回(今月の3回)が初めて。ですから、非常に珍しく「ありがたい」ということができます。日時は、二日前の2月24日午後5時ごろ。ゲラ著者校正が最終第7章の後半とあとがきを残すだけとなり、ようやくめどが立ったことから、気分転換を兼ねて夕方散歩をしておりました。最初は気づかなかったのですが、富士山上空の帯状にたれ込めた暗雲の上に虹のような彩雲が出ていることに気づきます。その時の写真がこちら。比較的しっかりとした彩雲です。ちょっと遠景にするとこのような感じ。雲を突き破った虹のようにも見えますね。出版界(富士山)に立ち込める暗雲を吹き飛ばす良書になればいいなと思っております。昨日、早々に最終校正を終了。本日、出版社にゲラ校正稿を手渡せば、多分私の仕事はほぼ終わりです。

2025.02.26

コメント(0)

-

もっと光を!

最終校正中です。どんな感じかというと・・・こんな感じでしょうか。ようやく雲間から脱出するところ。前方に光が見えてきました(笑)。

2025.02.24

コメント(0)

-

彩雲と富士山と出版告知

2月9日に富士山と彩雲の写真を撮影したことはお知らせしましたが、2月20日にも富士山のそばに彩雲が現れ、撮影しました。それがこちら。左上のほうに写っていますね。富士山のそばに二度も彩雲が現れたのですから、新刊の出版と何か関係があるのかなと思って調べたら、ちょうどそのころ出版社側から出版に向けて進展したというメールが入っていたことに気づきました。2月9日の午後0時10分に「うまくいっています!」という内容のメールが届き、2月20日午前9時51分には「ゲラと表紙帯案ができました」というメールが入っておりました。そのゲラは昨日届き、今最終校正をしているところです。結構連動しているので、驚きですね。富士山は出版界で、対岸の彩雲は出版社の動きとシンクロしているのかも。と、思っていたら、アマゾンで告知がありました。こちらです。『気の正体(仮)』3月31日に発売予定と書かれています。いつものように私が取材と構成・編集を担当しており、「協力」となっています。確か鼎談を除く秋山氏との異色コラボ第21弾となります。ご期待ください。

2025.02.22

コメント(0)

-

白加賀咲く

三日ほど前から我が家の梅(白加賀)が咲き始めました。一週間もすれば、満開になるかもしれません。隣のしだれ梅は3月に開花する予定。さて、3月下旬発売を目指している新刊についてですが、どうやらチャートも入った最終的なゲラが出来上がったようです。週末は少し忙しくなる見込み。

2025.02.21

コメント(0)

-

彩雲とUFO雲

昨日(2月18日)は夕方、彩雲が現れました。きれいですね。左下にはUFOのような雲も出ていますね。よく見ると、彩雲は三つの雲に出ています。何かの記号のようにも見えます。三つの彩雲とUFO雲。非常にシンボリックな雲たちでした。

2025.02.19

コメント(0)

-

春を待つ富士山

木立の中にそびえている富士山です。芽が吹きつつある山桜の中にあると、春を待っているようにも思えてきますね。

2025.02.18

コメント(0)

-

雲海の中の太陽

雲海に沈む太陽。手前の雲が砦のように見えます。2月15日の夕景でした。

2025.02.17

コメント(0)

-

春の訪れ

花壇のクロッカスも咲き始めました。梅も咲き始め・・・菜の花も丘を彩るようになりました。遠くには富士山。春の訪れを感じます。いずれも2月13日の撮影。

2025.02.16

コメント(0)

-

白梅と目白

昨日は都内に梅を見に行きました。開花は始まっていましたが、まだチラホラしか咲いていない木が多かったです。上の写真が八重野梅で、次に紹介するのが、八重寒紅。全体的にはまだ早いという感じでしたが、八重野梅(白難波)などはほぼ満開の木もありました。白い花をアップで撮影していると、花から花へと蜜を吸うために動き回っている鳥がいるのを見つけます。速すぎてうまく撮影できませんでしたが、ようやく一枚撮影に成功します。目が白いメジロ。いつも梅の開花に合わせてやってきます。春を告げる鳥ですね。

2025.02.15

コメント(0)

-

天(海)を照らす神の柱

幾筋もの光の柱が海面に降りています。雲の上にも広がる柱。海と空を照らすので太陽神はアマテラスなのでしょうね。2月11日に撮影しました。

2025.02.14

コメント(0)

-

つるし雲のオンパレード

昨日は上空の風が強く舞っており、つるし雲のオンパレード。ポコポコとした小型機のような雲が上空を覆っておりました。中でも驚いたのはこちら。カメラのフレームに収まりきらなかったので、広角にして撮影。まるで巨大な飛行船のような雲でした。

2025.02.13

コメント(0)

-

もう一歩で満月

2月11日の月。ほとんど満月。心なし欠けています。もう一歩で満月ですね。今夜が2月の満月「スノームー」ンです。

2025.02.12

コメント(0)

-

富士山と彩雲のツーショット

2月9日。珍しく富士山のそばに彩雲が出ておりました。富士山に向かって左の上空に出ているのが彩雲です。ちょうど富士山と同じ高さくらいに出現していますね。拡大してみましょう。右の尖がった山が金時山で、その左隣りに見える明神が岳の上空に現れています。吉兆でしょうか。何かいいことがあるかもしれませんね。

2025.02.11

コメント(0)

-

南国の花々

まだ立春をすぎたばかりなのに、夏の花が楽しめるのが温室ですね。今日は南国の花々をご紹介します。まずやツボカズラ。代表的な食虫植物ですね。こちらはモクセンナ。マメ科の東南アジア原産の低木です。次はブルクマンシア・ヴェルミコロレ。別名木立朝鮮朝顔とかエンジェルス・トランペットと呼ばれる熱帯雨林産の植物です。こちらは、おなじみのポインセチア。常緑性低木で、和名はショウジョウボク(猩々木)。大酒飲みの赤い顔が特徴の、伝説上の動物である猩々(しょうじょう)に似ていることから名付けられたとか。クリスマスが近づくと店に並ぶ植物なので、クリスマス・フラワーとも呼ばれていますね。私が高校1年生のときに書いた二作目の短編小説「冬の花」では、幻想の象徴として登場します。最後はこちら。ハイビスカス。アオイ科のフヨウ属。まぶしい南国の夏の花のイメージが強いです。

2025.02.10

コメント(0)

-

梅と河津桜の季節

満開に近づきつつある梅(白難波)。幹に近いところからも花が出ています。ここまでが2月4日。そして二日後の6日、都内の別の場所では・・・河津桜が花を咲かせ始めました。梅と河津桜の季節がやってきました。

2025.02.09

コメント(0)

-

春を告げるものたち

早春の花々の続きです。まずはこちら。セツブンソウ(節分草)ですね。節分のころに白い花を咲かせるキンポウゲ科の多年草です。次はフクジュソウ(福寿草)。春を告げる花の代表で、元日草とも朔日(ついたち)草とも呼ばれます。これもキンポウゲ科の多年草です。そしてこちらは前日もご紹介した八重寒紅。満開間近です。こちらは、ある意味この公園の春を告げる鳥。まだ若いカイツブリ。水かきをかいて潜るのでこう呼ばれるようになったとか。諸説あるようです。少なくとも、水ぬるむ春を告げています。いずれの写真も立春翌日の2月4日に撮影。

2025.02.08

コメント(0)

-

早春の花々

昨日紹介した梅は八重寒紅と呼ばれている梅ですね。別のカット。もうすぐ満開ですね。こちらは白難波。八重野梅とも書かれていました。微妙な違いがあるようです。こちらは蝋梅。今が真っ盛りです。そして定番の水仙。最後はスノードロップです。いずれも1月28日に撮影。立春(2月3日)のころになると、早春の花がどんどん咲き始めますね。

2025.02.07

コメント(0)

-

梅の香り

梅の季節ですね。春の香りを運んできてくれます。2月4日に撮影しました。

2025.02.06

コメント(0)

-

なかなか見られないツーショット

同じツーショットでもこちらは月と富士山です。1月17日午後8時半ごろ撮影。満月が14日夜でしたから、ちょっと右のほうが欠けていますね。月は地平線に近づくと非常に見づらくなりますから、なかなか見られない貴重なショットです。以前、左端に見える金時山に沈む月を撮影したことがありますが、それもめったに見れないツーショットでした。

2025.02.05

コメント(0)

-

トンビとコンビ

今日からはしばらく撮りためた写真をご紹介しましょう。最初はこちら。富士山とトンビ。「1富士2鷹」のおめでたいコンビ。悠々と飛んでいる様がいいですね。どうやら次の本が3月下旬くらいに出版される見通しとなりました。もうほとんどゲラ校正の段階ですが、タイトルや内容など、また決まりましたら告知いたします。

2025.02.04

コメント(0)

-

記憶の中にしかない日記帳53(自由への羽ばたき)

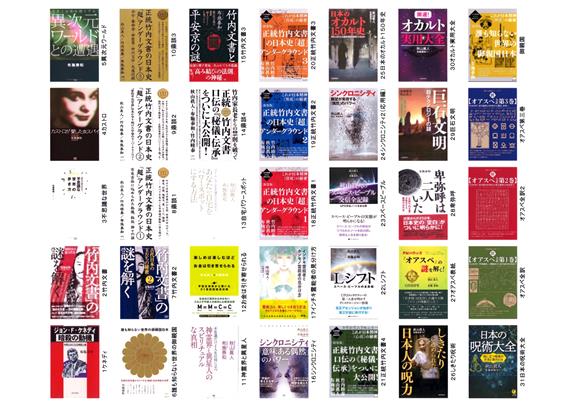

記者には記者の、編集者には編集者の面白さや楽しさがあります。後者の面白さを体験させてくれたのが、「ニューズウィーク日本版」でした。しかし、ある意味ちょうどいい活躍の場であった「ニューズウィーク日本版」の編集部も、2004年4月号の特集「経済がわかる!」の担当編集者をもって辞めさせてもらいます。9・11テロ後のアメリカの報道を見続けてきて、あまりにも白々しいプロパガンダのような原稿にうんざりしてしまったということが背景にあります。ではなぜもっと早く辞めなかったのかと思う人もいるかもしれません。その通りですね。その答えは薄弱ですが、「どこまでひどくなるか見極めたかったという思い」と「まさか、このような報道が続くとは信じがたいという思い」が交錯していたからだとしておきます。もちろん収入が途絶えるからだというのが現実的な答えではありました。いまでも誰かは「アメリカを再び強く、偉大にする」のだといいます。傲慢と強欲、それに無恥(無知)によって築かれた「お下劣な悪意の帝国」を目指すことにいったい何の意味があるのでしょうか。世界はそうした「貪欲」の化け物や怪物、そして分別や礼節の足りない魑魅魍魎や下品な妖怪たちが、ネットを巧みに利用しながら跋扈しているように私には見えます。『オアスペ』に書かれている「堕落した“低俗な天国”」そのものです。でも、会社を辞めた本当の理由は、自分が書くべき道が明らかになったからでもありました。共同通信社を退社したのも、私の人生の本当の目的はそういうところ(会社で出世することなど)にはないことを、私はうすうす気づいていたからでもあります。その目的を完遂する一つの試みが、2003年秋に出版した私の二冊目の著作である『竹内文書の謎を解く』(成甲書房刊)でした。編集の仕事をする傍ら、コツコツと資料を集めながら時間が許すかぎり全国各地を回って取材して書き進めておりました。この本が出たときは本当にうれしかったです。1984年以来の悲願でもありましたからね。一冊目『ジョン・F・ケネディ暗殺の動機』に始まって二冊目は『竹内文書の謎を解く』。三冊目は『不思議な世界の歩き方』で、四冊目は『カストロが愛した女スパイ』でした。その後、2008年を境にして34冊本が続きます。今の私だけを知っている人が読めば、かつては経済コラムの書き手であったことを知って驚くかもしれませんね。昔は経済の記事しか書いておりませんでした。実際、38冊書いた本のうち、紀伊国屋書店で仮にも経済・経営のコーナーに置かれた本は『楽しめば楽しむほどお金は引き寄せられる』の一冊だけです。それすら、精神世界のコーナーに飾られることが多いです。でもそれでいいのです。私は書くべきときに、書きたいことを書く作家になれたのですから。記憶の中にしかない日記帳をめくりながら、つくづく、そのように感じています。(終わり)

2025.02.03

コメント(0)

-

記憶の中にしかない日記帳52(経済専門記者の本領)

そのほかの私が書いたコラムもご参考までにご紹介します。2002年版の世界経済入門のコラムはこちら。バブル経済の歴史について書かせてもらいました。17世紀のオランダの「チューリップ狂」、19世紀のイギリスの「鉄道バブル」、18世紀初頭のイギリスの南海泡沫事件という三つのバブルの夢物語を紹介。さらに世紀の相場師と呼ばれたジェシー・リバモア、JFKの父ジョゼフ・ケネディ、ジャンク債の帝王と呼ばれたマイケル・ミルケンといった3人の著名相場師の人生についても取り上げています。2003年版の世界経済入門のコラムはこちらです。囚人のジレンマなど経済学者が見つけた「経済の法則」について書いています。取り挙げた「囚人のジレンマ」は、複数の人間の意思決定を法則づけたゲームの理論の代表格ですね。そのほか満足度を数値化して消費活動を説明した限界効用逓減の法則、貿易理論の要となる比較優位の法則なども平易に、面白おかしく解説したつもりです。私がほかに担当していたUSビジネストレンドのコーナーはこちら。アメリカのビジネス界で進行している細やかな最新の動き(トレンド)を伝えることを目的にして、向こうで集めた情報をまとめてくれるアメリカの編集者とメールでやり取りしながら、毎週2ページの見開きで掲載しておりました。SAISで履修したピロッグの「企業財務」を含め、アメリカでは伊達に授業を取っていたわけではないことをわかっていただけたでしょうか(笑)。すべての教科は実生活(執筆業)でも役に立っているわけです。(続く)

2025.02.02

コメント(0)

-

記憶の中にしかない日記帳51(世界経済入門)

4月11日号の「2001年版 世界経済入門」の表紙がこちら。 なかなか派手でカッコいいですね。地球の周りをお札が舞って、ビジネスマンが駆け回る――それをアメリカのFRB議長グリーンスパンが見つめています。 文言を考えながら、グラフィックデザイナーと相談して作ります。 こちらがリードのページ。緑の折れ線は1971年から2000年までの円ドルの為替相場の大まかな推移を表わし、オレンジの折れ線は同期間のニューヨーク株式市場のダウ平均株価を示しています。株価は1987年から2000年までのわずか13年間に信じられないペースで高みに上っていることがわかりますね。さらにそこから4倍上がったことは周知の事実です。このように並べると、ダイナミックに為替と株価の動きが一目でわかるわけです。 ニクソンショック、オイルショック、ブラックマンデー、アジア通貨危機などこの期間の大きな経済ニュースを写真を付けて解説しています。掲載する写真を含めて、これらはすべて私がデザイナーと相談しながら決めていきます。 こちらはバックホルツ氏に依頼して書いてもらった市場経済の見開きページ。期待に違わず、面白い原稿を書くエコノミストです。ハーバード大学出身で、1989~92年にはブッシュ政権の経済顧問を務めました。 併用されているQ&A「株価は急に止まれない」やミニコラム「神の見えざる手」(誰も気づかなかったかもしれませんが、5つのミニコラムのタイトルはすべて「神」がモチーフになっています)は私が書いています。 バックホルツ氏には「株と為替」、「経済理論」、「ビジネス」、「景気」、「自由貿易」でも書いてもらいました。 リンカーン氏にも日本経済のことを書いてもらって、そこまでで13ページ。 で、最後の14ページ目は、すでに紹介した自分のコラム「これであなたも経済の達人」で締めたわけです。(続く)

2025.02.01

コメント(0)

全25件 (25件中 1-25件目)

1