この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2020年02月22日

マインドフルネス(瞑想)

マインドフルネス(瞑想)

ストレスの緩和や、頭をスッキリさせて仕事の能率をアップする効果などに焦点が当てられ、

日本でも近年、さまざまなメディアで取り上げられて広く知られるようになりました。

手軽に実践できる方法が受け入れられて欧米から流行し、日本にも上陸しました。

すでにグーグル、ナイキ、アップル、インテル、ゴールドマン・サックスといった名だたる企業が、

仕事の成果を上げるために、経営や社員教育の一環としてマインドフルネスを採用していま す。

医療分野でも、認知行動療法に続く、うつ病や不安障害などを改善する新たな心理療法として

活用が進んできました。

主に海外において、多岐にわたるマインドフルネスの臨床 研究が行われ、

科学的実証によって裏づけられたさまざまな効果が報告されており、

その可能性の大きさに期待が寄せられています。

仏教の経典の「サティ」の翻訳がマインドフルネスで、日本語では「気付き」

「心を留めておくこと」などと訳されます。

1960年代ベトナム戦争が 泥沼化し、米国で反戦運動や市民運動が発生し、

ジョン・F・ケネディ大統領が暗殺されるなど動乱の時代でした。

そうした状況下で、既存の制度や既成の価値観からの離脱を提唱するヒッピーと呼ばれる人々が、

米国からインドへと渡ります。

そこでサティと出合い、瞑想を実践 するようになったのです。

70年代になると、多くの人がこのサティを米国へ持ち帰ります。

その中で、米国人のジョン・カバット・ジン博士は、

欧米人にはなじみにくい仏教色をサティから取り除き、

現代的にアレンジした瞑想法「マインドフルネスストレス低減法」を開発しました。

これが、現在のマインドフルネスの原点です。

脳には、過去の後悔のネタを探し続けたり、未来の心配や不安の種を探したりという癖があります。

ネガティブな思考でストレスをため込んだ脳を休め、疲労感を解消させるには、このような脳の癖を断ち切る必要があります。

それを実現するのが、マインドフルネスです。

まず基本の瞑想法では、椅子に腰をかけて、手は膝に置き、

力を抜いたまま背筋を伸ばして姿勢を整えます。

次に、いったん肩をギューッと上げたら、ストンと落としましょう。

目を閉じて、鼻から息を吸って、口から細く吐き出しながら、

ただひたすら吸ったり吐いたりする息に集中してください。

雑念が浮かんできても、追いかけずに流します。

手順はたったこれだけです。

どこでも思い出したときにすぐに実践できます。

追加プレゼント申請

2020年02月16日

眼の疲れ、老化を抑えるため食生活で気を付けたいこと

眼の疲れ、老化を抑えるため食生活で気を付けたいこと

ビタミン類や一部のミネラルを除く抗酸化物質はカロテノイドとポリフェノールに大きく分かれる。

●カロテノイド

βカロテン(果物、野菜、卵黄)、リコペン(トマト)、アスタキサンチン(サケ、イクラ)、ルテイン(ほうれん草、卵黄)、ゼアキサンチン(トウモロコシ)、フコキサンチン(海藻類)、βクリプトキサンチン(ミカン)など

●ポリフェノール

カテキン(茶)、タンニン(茶、柿)、アントシアニン(ブドウ、ベリー類)、ルチン(そば)、イソフラボン(大豆)、クロロゲン酸(コーヒー)、レスベラトロール(ブドウ)など

目の疲労回復に「カロテノイド」、イライラ改善も

抗酸化物質の中で、北市病院長は アスタキサンチンに注目しているという。

「サケは海から川へ遡上する前に体がオレンジ色に変わり、産み付ける卵もオレンジ色となる。これは浅瀬に降り注ぐ紫外線から自分自身や卵のDNAを守るために獲得した機能。

この色素がアスタキサンチンで、ビタミンCや他のカロテノイドと比較して抗酸化作用が格段に強く、“キング・オブ・カロテノイド”ともいわれる」(北市病院長)。

紅ザケの刺し身に換算すると、1日あたり2人前程度。食事でサケなどを積極的にとることでも効果はある程度期待できる」(北市病院長)。

キンメダイも紅ザケとほぼ同量のアスタキサンチンを含む。毛ガニや甘エビ、イクラ、筋子などにも多い。

一方、カロテノイドの仲間で、目の網膜の中心部、黄斑部分に蓄積するのがルテインとゼアキサンチン。

ほうれん草やケールなどの濃い緑の野菜に含まれる。

「ルテインとゼアキサンチンは、紫外線やIT機器から発されるブルーライトを吸収するフィルター作用と、活性酸素を消去する抗酸化作用によって黄斑部を守っている」(北市病院長)。

20年、30年といったスパンで目の健康を考えるときに日々の食事内容を意識することは意義がある。

また、眼精疲労改善効果がある色素を摂取する臨床試験では、ほぼ毎回、頭痛や首、肩の凝りも改善する傾向がみられる。

現代人の頭痛や肩凝りのかなりの部分は目の疲れに起因するため、QOL(生活の質)改善にもつながるはず」と北市病院長。

北市病院長は目の健康を守る食事と生活習慣として、次の3つを薦める。これらは全身の健康維持にも役立つので、ぜひ実践してほしい。

●抗酸化色素をとる(アスタキサンチン、アントシアニンなどの抗酸化物質を含む色の濃い食材をとる。ブドウなどのフルーツは皮ごと食べる。飲み物なら緑茶がお薦め)

●禁煙する(タバコは直接の毒性に加え、酸化ストレスを促進し、加齢黄斑変性や白内障のリスクも高める)

北市伸義病院長

北海道医療大学病院病院長

北海道大学病院客員臨床教授。日本眼炎症学会評議員。北海道大学医学部卒業。北海道大学大学院博士課程、ハーバード大学医学部眼疾患分子基礎プログラム研究員、日本学術振興会特別研究員、北海道大学眼科助教、外来医長、北海道医療大学病院眼科准教授、教授を経て2017年より現職。専門はベーチェット病などの炎症性眼疾患。アスタキサンチンやビルベリーなどの眼精疲労に対する効果の基礎研究、臨床研究を行う。

追加プレゼント申請

2020年02月06日

運動は、脳の成長を促す!

運動は、脳の成長を促す!

近年、さまざまな脳の働きと運動の関係について研究が進められています。

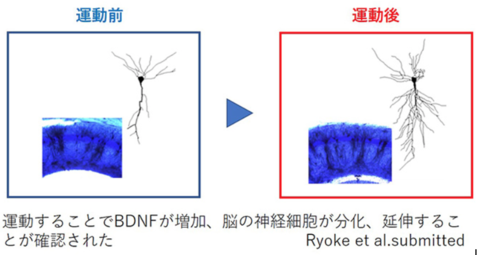

中でも注目されているのが、認知症予防の鍵を握るといわれる「BDNF(脳由来神経栄養因子brain derived neurotrophic factor)」です。

重度のアルツハイマー型認知症の患者の脳では、BDNFの発現量が減少している※という報告もあります。

年齢とともに減少するといわれているBDNFですが、年齢を問わず運動をすることで、増やせることがわかってきました。

BDNFは神経細胞の発生や成長、再生を促すだけでなく、学習や記憶など脳の認知機能の向上など重要な役割を担っているタンパク質の一種で、おもに記憶を司る海馬や大脳皮質に多く含まれています。

数ある運動の中でも、BDNFが増えるのは、体内にたくさんの酸素を送り込むウォーキングやスイミングなどの有酸素運動です。

ウォーキングならば、1日4000歩を目標にして歩かれると良いと思います。

激しい運動をすればするほど効果が高いと思われがちですが、腕立て伏せやダンベルトレーニングなどの短時間で行う激しい運動は無酸素運動になります。

有酸素運動ほど、高い効果が得られないので注意が必要です。

出典)

Phillips HS, Hains JM, Armanini M, Laramee GR, Johnson SA, Winslow JW (1991): BDNF mRNA is decreased in the hippocampus of individuals with Alzheimer's disease. Neuron, 7:695-702.