PR

Free Space

Calendar

Keyword Search

Category

カテゴリ未分類

(36)つぶやき

(330)アロマテラピー

(292)アロマテラピー 植物たち

(12)アロマのレシピ

(6)アロマクラフト

(14)ハーブ

(131)癒し

(4)生活雑貨

(22)オーガニック

(1)美肌

(1)ガーデン

(42)インテリア

(2)UK

(3)イラスト

(1)shinee

(151)映画・俳優

(196)音楽

(56)エンターテイメント

(26)アート

(9)書籍

(10)人形 バービー人形

(4)バレンタイン

(1)建築・神社仏閣

(29)日本のハーブ

(202)魔女修行

(1)台湾茶・中国茶

(2)有毒植物

(19)香育

(4)アロマテラピーのレシピ

(5)ハーブティのレシピ

(3)コスメ

(1)薔薇

(3)旅行

(25)植物探索山歩き・研修会

(2)最近観た映画

(1)白魔女のつぶやき

(1)

GWの天気予報は前半見事に雨予報。

近場のお出かけは後半の予定ですが衣替えなども終わらせたいですね~。

日に恵まれますように。

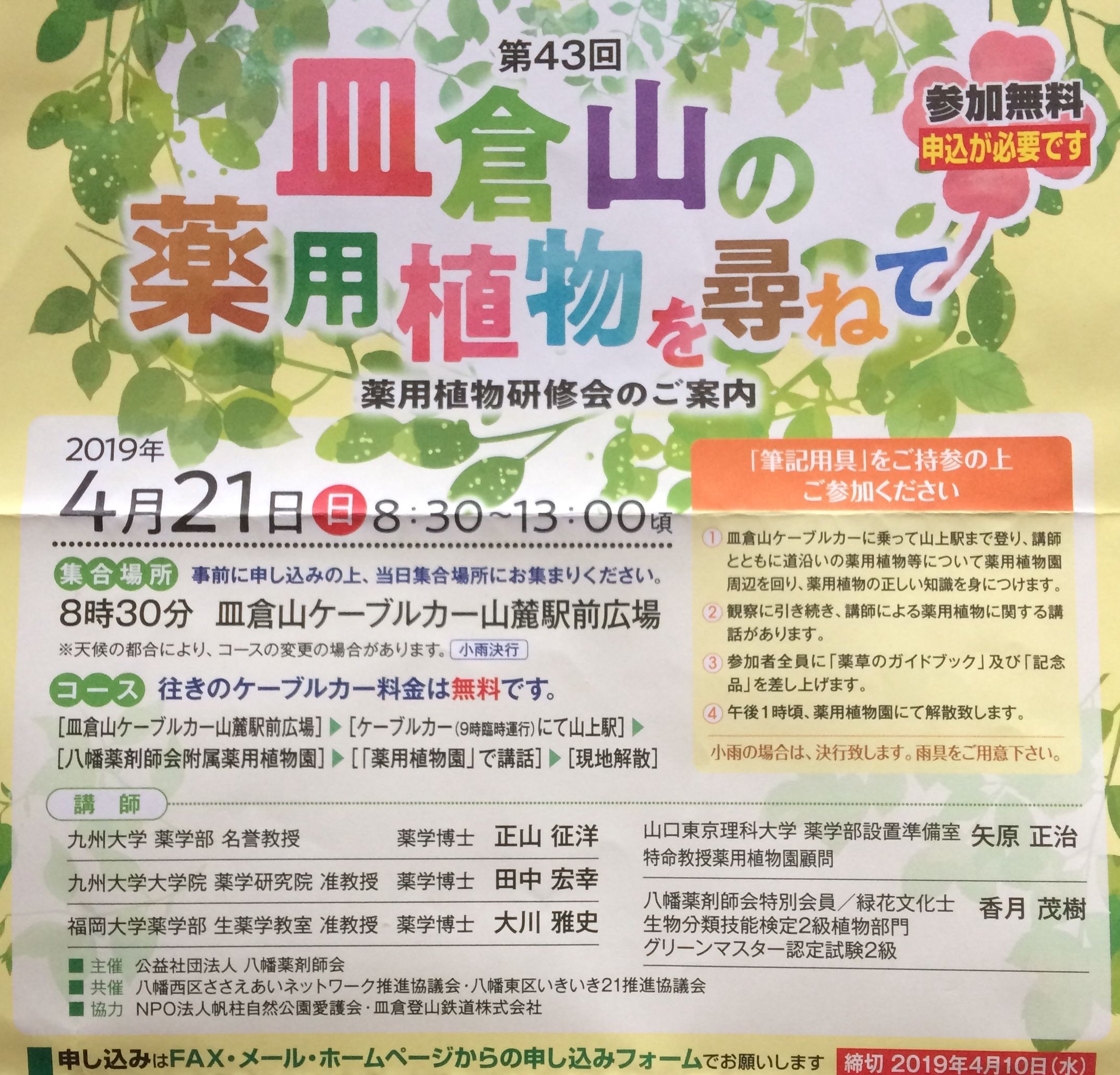

先日の日曜日

ちょっと遠いけど、うんしょっと早起きをして

薬用植物研修会に参加してきました。

今回で3回目の参加です。

今年は去年の春とはコースが変わり

皿倉山8分目から山頂付近を散策後

最後に薬用植物園を回るという約4時間のコースでした。

過去にアップした植物たちと

かなり重複するので、今回は簡単にご報告します

まずは

ケーブルカー山麓駅に集合し

各班に分かれて

8分目までケーブルカーで登ります。

ケーブルを降りるとヤマザクラがお出迎え。

◇

その後

山の中をお馴染みの野草を確認しながら

歩いていきます。

これ、よく見かけませんか。

イタドリ

スカンポとも呼ばれますよね。

これは、まだ柔らかい葉なので食用になると思いますが

通常は地表から出てきた新芽をいただきます。

外皮をむけば生でも食べられ

イタドリの酸味を好む人もいるらしいのですが

その酸味は

シュウ酸ですので食べ過ぎにご注意を。

生薬としては

根(虎杖根)を緩下、利尿、通経薬とします。

また

慢性便秘、膀胱結石、月経不順、などにも。

そして

今年も タイリンアオイを 見つけました。

カノコソウ

夏ごろだとすぐわかりますよね。

この時期だと踏みつけてしまいそうです^^;

薬草園でない場所(国定公園内)では

こうやって薬剤師会の方が

ゼンマイ?

開いているのでわかりづらい。。

(講師と離れていたので確認できずでした)

アケビ

いくつかのアケビが自生しています。

去年の春の研修会では

それぞれのアケビが

こんな風にお花をつけていました。

ここ

他にマムシグサなどの記述もあります。

で

今年も出会いましたよ、マムシグサ。

雌雄を何度も切り替えることができる

特殊能力もちです。

今年見たものはグリーンが強いタイプばかり・・

そんな印象でした。

去年のブログにも書きましたが

珍しい斑紋を持つものは株を盗まれるらしい。

マムシグサさんたちの居心地の良い場所と多様性を侵さないでほしいですよね。

あ、

見かけても、決して素手では触らないでくださいね。

オオシマザクラ

日本固有種で基本野生種のひとつ。

ヤマザクラより葉の産毛が少ないことから

昔から桜餅などに利用されてきました。

独特の香りはクマリン

樹皮は漢方薬(鎮咳、去痰)

オオシマザクラは丈夫なので

家具、建材、薪、工芸品など様々に利用されるそうです。

クサイチゴ

去年は南側斜面でたくさん見ましたが

今年歩いた山頂付近では数が少なめだったかも。

実のなる頃に登れば南側斜面でたくさん収穫できそう。

(実は収穫しても良いそうです。株はダメ)

実はおおきめで味にはずれなし

と言われています。

頂上が見えてきました。

「ウサギのフンに気をつけてくださいね~」

と言われ

ふと、足元を見ると

丸いコロコロした塊がいたるところに^^;

野生のウサギの住処なんですね。

コブシ

お花がまだ咲いていなくて残念でしたが

鎮痛、消炎、排膿薬(鼻炎、蓄膿症)などに。

辛夷清肺湯、葛根湯加辛夷川弓などに配合されます。

タブノキ

主に照葉樹林を構成する代表。

樹皮、枝皮(タブ皮)は粘液質を多量に含むので

線香を作る時の結合燃料として使われていたそうです。

タブノキはクスノキ科同じ科のお仲間として思い出されるのが

クスノキ(樟脳)、肉桂、ゲッケイジュ、クロモジなど。

芳香原料に利用されるものが多いですよね。

カンファー(樟脳)とクロモジはアロマでも使用します。

もうじきお花が咲きますね。

キブシ

このお花を見ると、いつも簪を連想させます。

果実は五倍子の代用として黒色染料に用いられ

また

お歯黒の原料となった木でもあります。

材の密度が高いので杖などの材料にも。

キランソウ

ヤマザクラの下で涼し気でした。

別名「地獄の釜の蓋」

認知度は高いのではないでしょうか。

お彼岸頃から花が地を覆うように咲くさまを

生薬(筋骨草)としては

鎮咳、去痰、解熱薬など

気管支炎、咽頭腫痛、下痢、などに用いられ

昔は赤痢にも使われたとか。

ということで

「地獄の釜に蓋をする」

かつては

グルコサミンのサプリにも配合された

というのも有名。

ユキツバキ? かな。

大きめの八重で華やかでした。

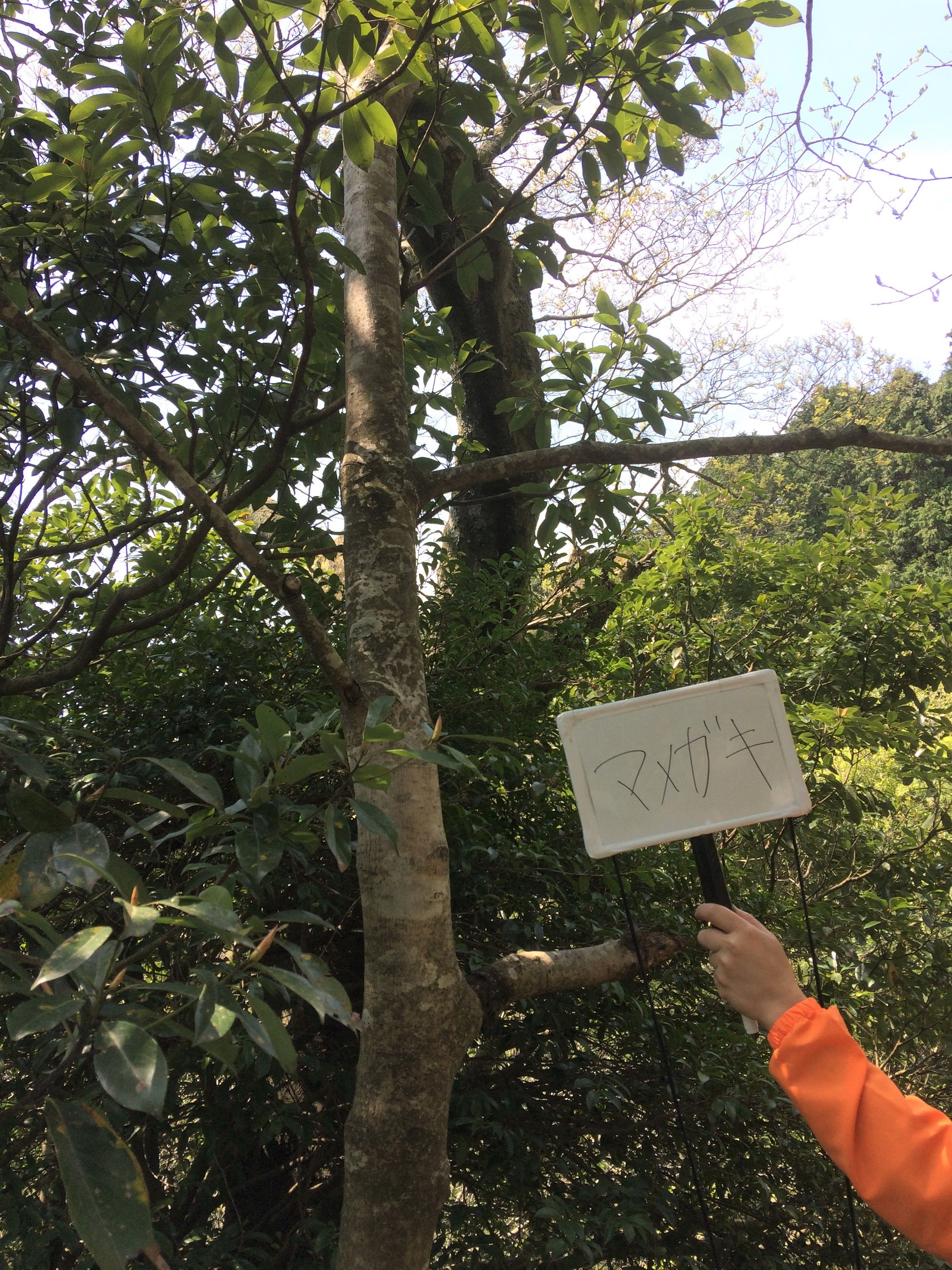

マメガキ

中国から渡来して来たようです。

果実が小粒なので「豆柿」

未熟果から 柿渋の採取

のため栽培されるらしい。

そういえば昔

柿渋でテーブルの塗装をしたことがあります。

なかなか良い感じに仕上がりました![]()

タラノキ

春の山菜として有名ですよね。

散策した辺りは採取厳禁ですが

低い場所で自生しているものは切り取られてました。

残念ですね。

根皮、樹皮は

糖尿病、腎臓病、肝臓病、胃腸病、神経痛などに

用いられます。

◇

山のあちこちでシャガも満開。

そして

時々、足を止めて見る景色にも和みました。

重なり合う山々の稜線がきれい。