PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(11)Interior

(35)Travel

(91)Travel(ベトナム)

(41)Travel(フランス)

(65)Travel(ハワイ・NY)

(36)Travel(タイ)

(82)Travel (イタリア&シチリア)

(47)Travel(チェコ)

(11)Travel (インドネシア、バリ)

(18)Travel(日本)

(41)Travel(日本、九州)

(39)Travel(日本、中国地方)

(30)Gourmet (Asian)

(10)Gourmet (Japanese)

(11)Gourmet (European)

(23)Gourmet (Sweets)

(72)Gourmet (Curry)

(18)Gourmet (Others)

(7)Gourmet(荻窪)

(13)Gourmet & Shop (西荻窪)

(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)

(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)

(6)Recipe

(6)Essay

(137)Movie

(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)

(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)

(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)

(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)

(10)Movie(エットレ・スコラ)

(1)Movie(ドミニク・サンダ)

(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)

(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)

(4)Movie(ジュード・ロウ)

(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)

(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)

(6)Figure Skating

(26)Figure Skating(2008-2009)

(90)Figure Skating(2009-2010)

(49)Figure Skating(2010-2011)

(71)Figure Skating(2011-2012)

(1)Figure Skating(2013-2014)

(21)販売書籍のご案内

(1)Figure Skating(2014-2015)

(28)Figure Skating(2015-2016)

(8)フィギュアスケート(2016-2017)

(4)Travel(日本、関東)

(7)フィギュアスケート(2017-2018)

(12)Figure Skating(2018-2019)

(6)Figure Skating(2020-2021)

(3)Figure Skating(2021-2022)

(10)猫

(5)Figure Skating (2023-

(7)手塚治虫

(64)購入履歴

中国山地で採れた国産ヒノキの無垢材をたっぷり使用!家具の街 広島県府中の家具職人が丁寧に仕上げた日本製のヒノキの折りたたみベッドを送料無料でお届け。【本日20時~4H全品P5倍】【最短翌日出荷】 ひのき すのこベッド 折りたたみベッド 日本製 シングル ロータイプ 早く届く 早い 国産 天然木 木製 スノコベッド 折り畳みベッド ベッドフレーム 檜 桧 ヒノキ すのこ スノコ 通気性 湿気 カビ コンパクト 収納 新生活 北欧 ギフ

【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kgV'day★最大1万円OFFクーポン 羽毛布団 西川 シングル あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 羽毛ふとん 日本製 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!SS限定★4日20時?28時間[5%OFFクーポン] [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kgV'day★最大1万円OFFクーポン 羽毛布団 西川 シングル あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 羽毛ふとん 日本製 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!SS限定★4日20時?28時間[5%OFFクーポン] [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

カテゴリ: 手塚治虫

Mizumizuが「線の美しさ」に惹かれた巨人をの名を思いつくままに挙げるとしたら、雪舟、ジャン・コクトー、手塚治虫だ。

漫画の始祖とも言われる「鳥獣戯画」の筆遣いにも感動したが、あれは誰が描いたのかはっきりしない。複数の作者がいるとも言われ、大いなる感動は鳥獣戯画の有名ないくつかの場面に限られる。

ここで言う「線」とは、いわゆる西洋絵画のデッサンは含まず、あくまで絵画技法でいうひと筆ひと筆の「タッチ」に限定しての話。

子供の頃、まず感動したのは雪舟の作品を見たとき。この人はどうして、こうも「(横に)まっすぐな線」をきれいに描けるのかという単純な、しかし深い感動だった。雪舟が実際にどのようにまっすぐな横線を描いたのかは分からない。だが、定規のようなものを当てて描いているとは思えない、「有機的」な勢いがその「タッチ」には確かにあった。

あまりに有名な 『慧可断臂図』も、達磨の体の大胆な筆遣いに驚かされた(絵画の主題などそっちのけ)。後景の緻密な表現と対象的な、きわめてシンプルな衣をまとった達磨の白っぽい表現。筆をどこで止めたかまで分かる勢いのある線の有機的な美しさ。

謎もある。背中の真ん中あたりと腕でいれば肘のあたりでいったん筆を継いでいるのは、なぜ? これがずっと気になっている。 特に、背中の真ん中でいったん筆を止めたのはどうしてなのか。ここの筆継ぎは、ちょうど構図の中央あたりにあるので、変に目立ち、見ようによっては一気呵成に描いたゆえの稚拙な失敗の印象にもなる。でも、全体の作画の力量を見ると、そんな簡単なミスをして、そのままにする画家とは思えないのだ。

お尻の丸みを出すために筆の方向を変える必要があったのかな、と個人的に推測したこともある。だが、それなら、もう少し下で筆の方向が変わっているから、そこで止めたほうがよかったはずだ。もちろん、他の 仮説も可能だが、真実は雪舟に聞かないと分からない。

ところがここの筆止め、見ているうちに不思議なアクセントにも見えてくる。謎かけというか、遊びというか…雪舟の絵には、こちらの想像力を刺激する奇妙な違和感があり、それが「単にうまいだけの画家」にはない、独特な魅力になっている。

有名な「秋冬山水図」もそうだ。 「 秋 」 の図は、わりにきっちり描かれていて、技法の巧みさは堪能できるが、面白くはない。雪舟の真骨頂は「冬」のほうにある。

中央やや左よりに縦にひかれ、ところどころ途切れた、目立つ線。これはいったい何なんだろう? 見た人は必ず疑問に思うはずだ。岩肌の境にも見えるが、変に浮いている。まるで、このようなラフに線をまずひいて、そこからどんな絵が描けるか即興やってみたかのような、奇妙な不調和がある。

でも、そんな無計画な描き方をするわけがない。画家の力量の高さ、緻密な構図のつくり方は、「秋」でこれでもかと示されている。

「冬」はまるでそれを全否定するかのような、幻想的な作品になっている。木は生気を失い、うなだれた老人のよう。岩も木も家屋も、雪をいただいている。雪を屋根につんだ遠くの家屋は、屋根の線を途中で止めてしまうことで暗示的な表現になっている。細かいが、高度な技巧だ。

こうした雪舟の謎かけ、写実をいったん捨てた幻想性、つまりは伝統的な山水画の中に雪舟が隠し入れた「自由」の精神が、実は雪舟の一番の魅力ではないかと思うのだ。自由は可能性を生む。その可能性が後世の画家を鼓舞し、破格のインスピレーションを与えたのではないか。

この後世に与えた影響力――誰かを思い起こさせないだろうか? そう、漫画界における手塚治虫だ。

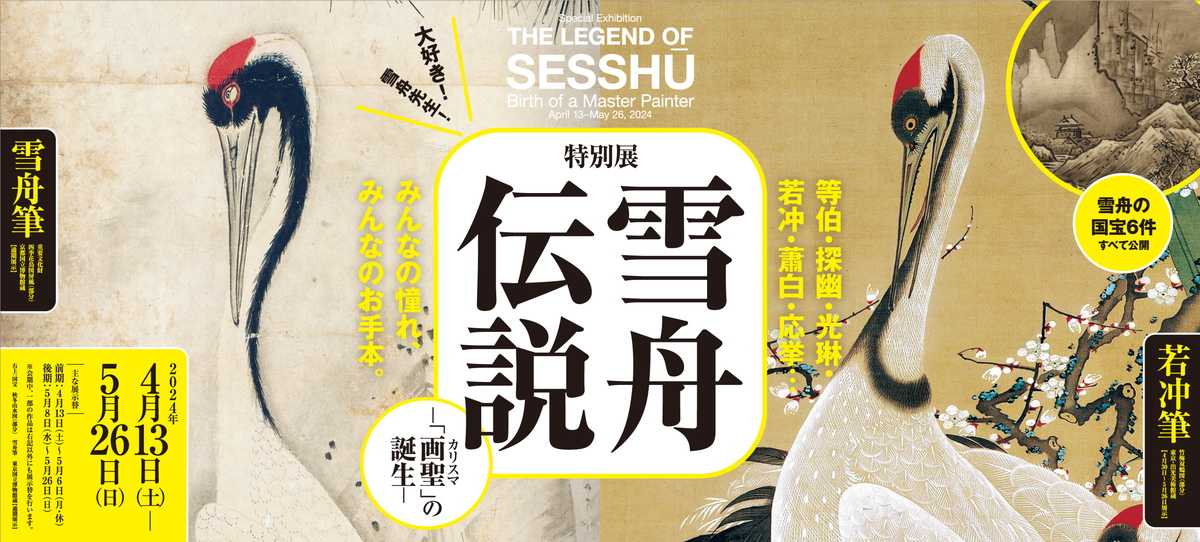

これは今年開催される雪舟展のポスター。この煽りなんて、まるっきり「手塚治虫」に書き換えられる。

「手塚治虫伝説」「漫画の神様の誕生!」

藤子不二雄・石ノ森章太郎・横山光輝・赤塚不二夫・水野英子・里中満智子・萩尾望都・・・

みんなの憧れ、みんなのお手本。

ポスターでは雪舟と若冲の絵が並んでいるが、手塚治虫と並べてソックリな絵は、のちの有名漫画家の初期の作品からいくらでも探せるだろう。

藤子不二雄の「手塚信仰」とも言える敬意はあまりに有名だが、石ノ森章太郎も自著『絆 不肖の息子から不肖の息子たちへ』で、こう書いている。

「戦後間もない昭和22年、手塚治虫の『新宝島』という単行本が登場した。僕がこの本を初めて見たのは、刊行から3年ぐらいたった小学校6年のときだった。それは今までみたことのない漫画だった。

絵が動いている! 映画少年だった僕には、そのマンガは背筋がゾクゾクするほど魅力的に見えた。絵画を原点とする『漫画』が、紙の上に描かれた映画という『マンガ』になったのだ」。

「ギャグの王様」である赤塚不二夫の出発点が手塚だという話は、ライトなファンには初耳かもしれない。そうしたファンのために中学1~2年のころの赤塚不二夫のエピソードを紹介しておこう。

手塚治虫の『ロストワールド』を一読して、藤雄少年(のちの赤塚不二夫)は自分もマンガを描こうと決心し、ミカン箱に紙をはって机にして毎晩漫画を描いた。最初は手塚治虫の真似だったが、やがて128ページの『ダイヤモンド島』という長編が完成した。藤雄は自分で製本もして表紙もつけた(中川右介『手塚治虫とトキワ荘』)。

少女漫画界の手塚とも言われる水野英子も、手塚作品との出会いが人生を変え、手塚の口添えがあって世に出た漫画家だ。

「この時(手塚の『漫画大学』を読んで)受けたショックは言葉に表せないものでした」「絵の美しさ、巧みさ、かわいさ、内容の文学性、メッセージ性・・・。どれをとっても素晴らしくて『これこそ自分の探していたものだ!』と思いました」。(水野英子インタビューより)

そして、1955年、少女漫画誌の編集者が手塚治虫に、以前描いた原稿を探してくれと頼まれ、押入れの天袋を探したとき、手塚のものではない原稿を見つける。

「これはなんですか?」

「下関の中学生の女の子が送ってきたものだよ。けっこういいセンスをしているから、育ててみたら?」

雪舟は日本人の間では、押しも押さぬ「画聖」として認められている。ところが、海外での認知度はいまひとつだ。中国の水墨画とどう違うんだ? むしろ中国の亜流では? そう思う人が多いとも聞く。

雪舟が日本で尊敬されるのは、単に「物凄く巧い画家」だからではない。その不思議な遊び心、幻想性といったオリジナリティが、のちに続く画家たちに幅広い影響を与えたからだ。

こういう天才が、何世紀かに一度、ある分野に現れる。そして、天才の才能に圧倒されながら、独自の世界を構築しようと、あがきながら才能を開花させたものたちが、その分野のすそ野を広げ、新たな価値を生み、その職業につく者たちに対する世間の評価までを変えていく。

昭和という時代に生まれた、手塚治虫という超ド級の天才が漫画を、日本をどう変えたか。それを目撃できた、私たちは幸運だ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.21 08:58:06

[手塚治虫] カテゴリの最新記事

-

『アポロの歌』はこうして生まれた――天才… 2025.02.27

-

『アポロの歌』の仕掛け人の証言――「手塚… 2025.02.23

-

史上No. 1漫画は『火の鳥 鳳凰編』(中田… 2025.02.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.