2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

★ 清水美和 『中国農民の反乱』 講談社+α文庫 2005年8月

中国共産党支配は崩壊する!!中国経済は崩壊する!!そんな言説をたれ流すジャーナリストやブログが跡を絶たない。正直、ウンザリさせられてしまう。なにも、中国共産党支配が続くとかを言いたいんじゃない。逆だ。「形あるものは必ず滅びる」のだから、そんなものいつか崩壊するに決まってる。<何時>が明記されなければ、「絶対当たる予言」など意味はない。天安門事件以後、もうどれくらい、「中国は崩壊する!!」と叫ばれたことだろう。加地伸行『現代中国学』中公新書などをはじめ、ことごとく予測を外しながら、知らぬ半兵衛を決めこむ醜悪な連中がなんと多いことか。今さら当たった所で、何ひとつ偉くはない。そろそろ、てか、たまには当ててみたらどうですか。十何年も「狼少年」をやった「中国崩壊産業」の面々の言説に、飽き飽きしてしまったのかもしれない。本書は、そんな悪質な中国論が横行する中で、一線を画した本である。2002年7月刊行。アジア太平洋賞特別賞受賞作の文庫化。一人のジャーナリストによる、中国農村部の丹念な取材。たったそれだけのことなのに、やけに神々しい。● 農村にて農村各地に出現しはじめた「農民領袖」たち。地方幹部の腐敗により共産党の威信は失墜。農民抵抗のリーダーとなった彼らは、農民負担軽減など集団的抗議行動の先頭に立っているという。全国に広がる「上訪」(陳情)活動防止に躍起になる共産党。「農民領袖」の出現は、農村に市民社会が誕生しようとしているのか。それともタダの「ならず者」なのか。かつての伝統中国の社会においてみられたような、党支配の末端に農民領袖を組み込むことはできそうにもない。なぜなら、今や農村には、それを妨げる官=共産党地方幹部=「土皇帝」が出現しているからだという。「改革開放」の時代、農民を豊かな生活に導いたリーダーが、村の党と企業(石炭採掘など)権力を掌握して、「書記現象」=「土皇帝」化する現状の発生。天津郊外大邱村に、「中国一豊かな村」を作りあげた禹作敏の永光と蹉跌。農民負担の軽減を推しすすめた結果、義務教育が崩壊した省さえあるという。● 出稼ぎ先にて義務教育は、戸籍のある地方政府所在地で受けなければならない。農村から家族を伴って出稼ぎに来た人々は、都市の学校に子供を学ばせることができない。親自身、いつ、故郷に送還されるか知れたものではないのだ。そんな中で、出稼ぎ夫婦の子供たちに教育を施す「民工学校」運営の苦労。劣悪な環境の中でも、子供たちは豊かな人間性を育んでいるという。彼らが子供を都会に連れてくるのは、郷鎮レベルの財政基盤の崩壊によって、満足に義務教育を受けさせることができないためらしい。河南省の7割の教員が給料遅配。そのため子供に花火を作らせて経費の足しにする小学校が出現したのだという。今や農民は、「二等公民」にすぎない。都市戸籍を取得するため、偽装結婚や賄賂などが横行している。北京人と「民工潮(盲流)」の外地人たちの反目。天安門事件でのデモ側の残虐な報復は、外地人たちの仕業とうそぶく北京人たちの蔑視意識。世界で唯一、農民協会のない国、中国では、1990年代後半以降、生活水準が農村部でどんどん悪化するのに対応しきれていない。どんなに出稼ぎで荒廃しようと効率が悪かろうと、猫の額のような田畑は、農村では唯一のセーフティネットとして機能している。うかつに土地流動化政策も実施できないという。● 民主主義の実践の場にて1998年以降、全国で始められた、村民委員会の直接選挙。もともと、村長と党支部書記兼任による「土皇帝化」に業を煮やした党中央が、チェック&バランスの機能、すなわち党末端に外圧をかけるため導入したものらしい。当然、村民委員会と党支部の対立は高まる。こうした中で、村民投票で村民委員会を選ぶどころか、不信任党員を党支部書記など要職につけさせない、党員信任選挙の動きがおこなわれる一方、党支部書記を村民の評価にさらす制度に止まる所もあるという。選挙は、郷鎮レベルまでには広まっていない。1999年、人民中国で初めて、郷鎮長を選挙で任命する試みがみられたものの、その民主化の動きを潰えさせたのは、何あろう、法輪講の台頭であるという。1999年4月25日、気孔の修練を重ねることで、宇宙最高徳性「真・善・忍」に同化することを説いていた法輪講集団は、大規模群衆による天安門以来の「中南海包囲事件」を起こす。中国伝統「大同思想」の流れをくむ彼らは、宗教・政治集団として認定、当局の弾圧をうけてしまう。ただ、こうした宗教の台頭は、法輪講だけにとどまらない。伝統的寺院の復旧から、義務教育経費を犠牲にした地方政府の怪しげな「土廟」建設まで多岐にわたり、宗教集団と当局の衝突も続発しているという。今では、農民起義の先駆として高く評価されていた「太平天国」について、歴史学界では否定的見解も現れているらしい。他にも、豆知識の数々が素晴らしい。「企業より政府陳情、政府陳情より道路・鉄道封鎖」。中国の大衆示威行動のこの原則は、戦前期IRAのテロを彷彿とさせて、なかなか面白かった。失うものがなかった現場労働者・農民たちにとって、文革時代はカーニバルだったとは! 今も懐かしんでいる人が多いらしい。 中国を代表する知識人たちでさえ、「文化レベルが低い」と農民を蔑視している様子などを読むと、中国の抱える病根の深さが痛感させられる。なによりも、変なバイアスがなく、底辺レベルの息吹が伝わってくる作りになっているのがありがたい。いつ崩壊しても不思議ではない、凄まじい腐敗と矛盾に苛まれながら、なぜ経済発展が続き、政治体制が続いているのか。通俗の「中国崩壊論」が決して答えようとはしないこの疑問に、この本は直接ではないが答えてくれているのではないだろうか?。既存の秩序が崩壊に向かう中で、それでも底辺レベルでは、秩序の再建と束の間の安定をもとめて、狂おしいまでの願いとともに、種々様々な行動が試みられている。「農民領袖」・「民工学校」建設者・農民運動代表者の「地方共産党員」から、果ては「土皇帝」「法輪功」にいたるまで。この書では、「農民領袖」と「土皇帝」は対立しているように描かれている。そうだろうか。「土皇帝」は、「法輪功」「農民領袖」…この書に登場した他の人物の動きと同様、激しく流転・変容する社会状況の中で、何か特定の状況を固定させるため必死に闘う存在という点では、横一線の存在ではないのか。とくに、上部権力とのつながり(関係)の構築に汲々としている姿は、そのような感を強くさせてしまう。そもそも中国社会には「安定」がない。それを「不安定」と読みかえることで可能になったのが、「中国崩壊論」なるパラダイムではないのか。むしろ、中国を語るなら、「安定」がどのように打ち立てられ出現するのかこそ、着目しなければならないのではないか。今もなお中国で再生産され続ける秩序の様態をどう見ていくべきなのか。本書を読みながら感じたのは、このような疑念と仮説である。いささか残念な点は、中国メディアで報道・刊行されたものが、大半を占めていることか。いうなれば、ハサミとノリできた本書。中国農村に直接ふれる内容で勝負して欲しかった、と無いものねだりをしたくなってしまう。そんな訳で若干辛くつけさせてもらったものの、面白さは抜群で星3つ半ではすみそうにもありません。ご覧になっていない方は、文庫化されたこともありますし、ぜひ書店でお求めください。評価 ★★★☆価格: ¥880 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 28, 2006

コメント(3)

-

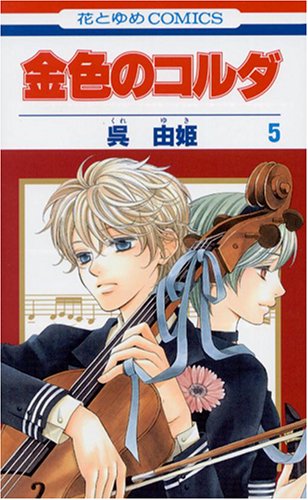

★ モーツアルト・ブームを爆砕せよ! 呉 由姫 『金色のコルダ』1~5巻 花とゆめCOMICS (新刊)

1月27日モーツアルト生誕二五〇周年低迷久しい、クラシック業界。新盤CDがまったく売れない。「帝王」カラヤン死去以降、ほとんど4桁どまりという。ウィーン・フィル&小澤『ニューイヤーコンサート2002』、サイトウ・キネン&小澤『第九』の夢よ、もう一度!モーツアルト・ブームを!なんとか起死回生の一打を!!ここ2週間メディアには、モーツアルトを讃える文章が絶えない。朝日・読売の文芸欄を始め、モーツアルトとその周辺について、とりあげられない日はないといってよい。「美しい旋律」「天才」…さまざまな礼賛とともに語られ消費されてゆく、モーツアルト。この軟弱な風潮に、わたしたちは断固、異議を唱えねばなるまい。あえて言おう!2006年は、ロベルト・シューマン没後一五〇周年でなければならぬ!、とロベルト・シューマン(1810-1856)。ドイツ・ロマン派の驍将。ピアノ曲を始めとして、交響曲などに多彩な才能を発揮。ドイツロマン主義文学にも深い造詣をみせ、音楽批評の先駆者として知られる。「ドイツ音楽の精神性」神話をつくりあげ、今にわたるクラシック観の原型をつくりあげたのも、何あろう、シューマンである。かれの前では、『ピアノの詩人』ショパン(1810-1849)など、ポーランドの田舎音楽人にすぎない。しかし。ベートーヴェンの「第九交響曲」を越える作品を作らなければならない。その重圧は、同時代のライバル、リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)をして「楽劇」に走らせ、『ニーベルングの指輪』などの傑作に結実する。ところが、シューマンにとっては、精神を徐々に蝕んでゆくことになるのだ。1854年、ライン川へ投身自殺。一命を取りとめたものの入院。1856年7月29日、名ピアニストの妻クララと、7人の子供を残して、精神病院の中で息をひきとる。享年46歳。だいたい、モーツアルト二五〇周年でブームを起こし、CDやコンサートの売り上げを伸ばそうという魂胆が寒々しい。「美しい旋律」…そんなものに引っかかるお客さんは、モーツアルトを何枚か買ってくれても、決してそこから先に進むことはない。実際、私も昔は、そんなお客さんだったから、良く分かる。クラシック音楽を子供の頃から注入されることなく過ごした人間にとっては、「美しい音楽」の何がいいのか自体、まるで分からない。楽譜に書かれた音符が、演奏者によって命が吹き込まれ生成されてゆく…その瞬間々々を、一音一音を予想しながら楽しむ…「受け身」ではなく、「没入」して楽しむ…なかなか書きづらいが、要は楽しみ方自体J-POPとはまるで違うものであることを、初心者に分かってもらわないと、一過性で終わってしまうのではないか。そもそも美しい旋律なら、ドヴォルザーク(『新世界』で有名)、チャイコフスキーでもいいはずだ。悲しさと楽しさ。この2つがめまぐるしく揺れ動き展開する、モーツアルト独特の個性は、一見「イージー・リスニング」にみえて、聞き手にとっては、最高の難易度をもつ音楽の一つであることを忘れている。ヘタすれば、美しいだけの退屈な音楽になりさがる危険があるのだ。初心者が好む「交響曲」には、必ずしもモーツアルトの大傑作がないのも痛い。モーツアルトの神髄、ピアノ協奏曲やオペラに行き着くまでには、ファンはたいてい去ってしまうだろう。ブームを作るのは構わないが、不信感と禍根を残しかねない取りあげ方には、いささか辟易させられてしまう。だからこそ、「ロベルト・シューマン没後一五〇周年」でなければならない。シューマンのメランコリックで不安定極まる旋律は、現代の病んだ我々にこそ、受け入れられるものではないか?。彼の音楽は、ベートーヴェンを受け継いでロマン派の確かな礎を築いただけではなく、後のブルックナーやマーラーを予告さえしているのだ。その精髄たる、交響曲第四番、豊饒なピアノ曲群を聴かずして、何を聴く!!。今こそ、忘れさられた時代の寵児、ロベルト・シューマンを復権させなれけばならない。1991年、モーツアルト死去200周年イベントを催しておきながら、今また取りあげるのはクラシックの裾野を広げることにはなるまい。そんな、上っ面のモーツアルト・ブームを爆砕するためにも、あらたなクラシック受容の地平を予告している、コミックを紹介しましょう。二ノ宮知子『のだめカンタービレ』(講談社Kiss)が王道をゆくなら、こちらは覇道、否、邪道の極地。『LALA』で連載されている、呉由姫『金色のコルダ』です。(強引な展開で、ごめんなさい) 同名のPC・PS2のゲームと、メディア・ミックス。音楽などに無縁の、普通の女の子だった主人公。ある日、精霊の命令で、音楽科へと通う美少年たちと一緒に、学内コンクールに強制出場させられてしまう…ラブコメディ作品です。主人公以外のコンクール参加者は、男の子5人、女の子1人。当然のように、主人公以外の女の子はまったく影が薄い。作者もいってるけど、結構いい娘なのに、惜しいですね。ウリは、ご覧のようになによりも驚愕する位、美麗な絵!つーか、美少年揃い!文句なし!(笑) 樋野まつり先生、由貴香織里先生の耽美派の洗礼を受けた私でさえ、ここまで耽美な絵というのは、あまり見た記憶がありません。そのためか、バイオリン、チェロ、ピアノ、トランペット、フルート、オーボエの奏者が、何故、学外のコンクールへ出場するのに、7名が一緒に同じ学内コンクールで優劣を競わなければならないのか。そんな異種格闘技コンクール、常識ならありえないだろ、どうやって採点できるの?という根源的な疑問がねじ伏せられてしまう。王道ならぬ、「邪道」といったゆえんです。とはいえ、結構、音楽についても、ソロや協奏曲など幅広く押さえているので楽しめます。ゲームに触れていな人でも、十分に面白い。当然、美少年同士の関係も、伏線バリバリに張りまくっています(笑)。ただ、本編では、危ない雰囲気を漂わせることなく普通に展開されているのですね。残りは、腐女子向2次創作、「やおい」にお任せしましょうというお約束も守られています。その辺は一安心。少女マンガ、並びにクラシック漫画に興味のある方は、一度ご覧になられたらいかがでしょうか。評価はこんな感じでしょうか↓評価 ★★★☆価格: 1~5巻 ¥410(税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです いずれにせよ、「ロベルト・シューマン没後一五〇周年」が「モーツアルト生誕二五〇周年」を圧倒し、『金色のコルダ』が『のだめカンタービレ』を圧倒したとき、日本のクラシックは、新たな次元が訪れることでしょう。その日が来ることをねがって止みません.(ちょっとウソ交じりです。苦しいですね【笑】)追伸 ちなみにクララ・シューマンの愛用したピアノは、東京のホテル 「フォーシーズンズホテル椿山荘」ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」 にあるそうです。結婚式やパーティーなどに出席した際、 ヨハネス・ブラームス(1833-97)との関係に想いを馳せながら、 ぜひ一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか? ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 26, 2006

コメント(4)

-

★ 大竹文雄 『経済学的思考のセンス』 中公新書(新刊)

更新が滞りがちで、申し訳ありません。本書によれば、経済学的思考とは、社会の様々な現象について、人々のインセンティブ構造とその意志決定メカニズムから考え直すことであるという。世間に潜む身近な疑問や社会格差を、インセンティブと因果関係の精査を通して考えてみよう!。そう呼びかけるこの本は、数字や常識などに騙されない、そんな思考を身につけるための必読本となっています。参考のためサワリをご紹介しておきましょう。● 女性はなぜ背の高い男を好むのか? →高身長には、運動部加入によって組織運営する能力が身に付くプレミアム があり、親が子供に残せる最も重要なものも「身長」らしい● イイ男は結婚しているのか? →イイ男には経済力要素もあるが、結婚したからイイ男になった、のが正解● フリーエージェント制やドラフト制弱体化は、戦力バランスを崩すのか? →そもそも一人勝ちは、球団参入・売買規制の存在と、球団が「利潤最大化」 を追求せず、スポーツのスリルを愉しまないファンによって生じるという。 さまざまな平等措置が必要になるのは、これらが満たされないためである。● 大学教員を働かせるには? →終身雇用は低給料のメリットがあるが、研究インセンティブが生じない。 全部任期制だと、新任教員にポストを取られる危険性から能力が劣るもの が選ばれ易い。終身雇用と任期制をミックスさせ、適切な評価制度が必要● リスクを嫌うはずのエンジニアはなぜ「職務発明報酬」を支持するのか? →一審で200億円の算出された青色発光ダイオードの「職務発明報酬」。本 来革新的な発明はリスクが極めて高い。本来企業の方が導入したい成果 主義的賃金制度を技術者が求めるのは、リスクが不透明で上司が満足な 指示を出せない中で結果を出している「個人の成果」意識反映、もしく は危険愛好的な自信過剰の反映であるらしい。● 日本的雇用慣行は崩壊したのか? →不明。終身雇用労働者は全体の2~3割にすぎないし、「団塊の世代」の 人口の巨大さという中期的要因も無視できない。● 年功賃金はネズミ講か? →間違い。労働者の生産性が考慮されていない。企業の未積立年金・退職 金債務に顕れたようにネズミ講に近いが、合理的システムとしても存在可能● なぜ年功賃金制度は存在するのか?人的資本か?インセンティブ・供託金 機能か?適職探しか?生計費か? →どれも完全には説明できない。技能が陳腐化していないことが必要だし、 解雇しない中でインセンティブもおかしい。職種が少ない企業でも成立して いるし、生計費モデルはそもそも設計して給料と対応させることが難しい。● なぜワークシェアリングが定着せず、人は失業を選ぶのか? →賃金カットをすると、優秀な社員のみ賃金維持を求めて流出しやすい上、 優秀さを自負する労働者は解雇の方を支持しやすい。また損失局面で は、人は俄然危険愛好的になり現状維持を選びやすい――「損失回避」 とよぶ――などが絡み、3割カットになる位なら、人は人員整理をもとめ てしまうらしい。自然災害などの対策についても、災害保険によってリスクを個人的にカバーさせるだけではなく、危険な地域に居住しながら未対策の家屋に、高額な税金をかける仕組がよいという。サッカー界における人種差別は、実証的分析の結果、ファンではなくオーナーの方にあるらしい。また若者の年金未納付は、「団塊の世代」の年金給付削減を政治的理由から行えない状況に対する反乱であるという。プロ野球の名監督は、誰なのか。また、失業はどうして犯罪や自殺と結びついてしまうのか。人間は死亡時期さえも経済的インセンティブで変えてしまう(スレムロッド教授)などの、インセンティブ理論の浩瀚な紹介は、知的好奇心をもつものにとって、たいへん刺激的なものになっています。とくに、最終章、所得格差と再分配を論じた部分は、著者の専門分野だけに、入門書としては白眉の部分でしょう。『下流社会』など、ジャーナリスティックな浅薄で煽り立てるだけのアプローチに対する、厳しい批判になっています。現在の所得格差拡大は、急激な高齢化と世帯構造変化(核家族化)によるもの。高所得層における共稼ぎ(女性のライフスタイル変化)なども影響を与えているものの、そこまで顕著な所得格差の拡大はみられないという。所得格差拡大は、80年代であって、90年代ではない。むしろ名目賃金の低下などが、中年以上を直撃して、実態以上の格差拡大感をもたらしているという。若年層の所得格差拡大、高年齢層での格差縮小という傾向が、1990年代以降見られること。IT革命は、学歴間賃金格差の拡大をもたらすものの、単なるパソコン習熟者増加のような対策を打ち出すのではなく、分析・解析能力の高い高学歴者の供給で対応すべきこと。どんどん所得税徴収率が減少している、世界でもっとも「小さい政府」の一つ日本。そんな社会で「小さな政府」を目指すことが唱えられ、人々が「失業」に怯えているのは、ある種の喜劇ではないのか。むしろ、所得分配機能を高め、セーフティネットを重視するべきではないのか。「転職」可能性に支えられた生涯所得概念(イタリアはジニ係数が低いにも関わらず、生涯所得格差で見ると、アメリカと変わらない)の重要性とともに、この著作から教えられることは非常に多い。ただ、どうだろう。人々のインセンティブ構造を正確に測定して、その構造をかえてゆくことによって、人々の行動そのものを変化させていく…この発想は、どんなに有効な社会設計のアプローチであるとはいえ、なかなかムカつかせるものがあるのではないだろうか。我々は、知らず知らずの内に、見も知らぬ制度設計者がもくろんだ、身体内のインセンティブ構造への働きかけを通して、行動が制御されてしまっているのだ。マクドナルドが、顧客の回転数をあげるためわざと固いイスを使い、ゴルフの賞金制度が、競争のインセンティブを持続させるため決勝トーナメントで苛酷な賞金格差、バラツキがある予選では賞金格差を設けないと使い分けるように。インセンティブ操作の対象にすぎない、われわれ。自由なはずの我々は、すでにインセンティブ構造を通して、自由をとっくに失ってしまっているのかもしれません。軽妙な面白さを醸し出す反面、なにやらウソ寒い冷たさを感じてしまったのは、評者の深読みのしすぎではないはずだ。社会の統治技術という側面をもつ、経済学。それは有用であるがゆえの宿命なのでしょう。考えさせられる点が多い、お薦めの一冊、といえるかもしれません。ぜひご一読ください。評価 ★★★価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 24, 2006

コメント(2)

-

★ 東浩紀編 『波状言論S改―社会学・メタゲーム・自由』 青土社 (新刊)

宮台真司解体白書(by 鈴木謙介)読了~♪そんだけ。「論文」という形態を取らないと、批評家の言説がどれほど緊張感を失い、「自分語り」に堕落してしまうのか。それを見るには、今月号『諸君』の仲正昌樹「北田暁大に告ぐ 『諸君!』に出て何が悪い」などと並んで、最適の本といったらお叱りを受けるかもしれない。 ところが、この面白さ、ダテではない。そもそも、テメエら批評家が議論そっちのけで「自分語り」しかしないから、イザコザのみ読者に面白がられるんだろうが!と言いたくなるんだけど、いやあ、久しぶりに読むと、論壇プロレスはやっぱり面白いわ。政治と社会学、理論と実践、立ち位置についての苦悩。そんなものに興味をお持ちのかたは、ぜひご一読をお薦めしたい。内容は3章立ての対談集。第1章は、宮台真司×東浩紀×鈴木謙介第2章は、北田暁大×東浩紀×鈴木謙介第3章は、大澤真幸×東浩紀×鈴木謙介第1章。宮台真司との対談は、抱腹絶倒もの。恩師の行動と言説が、敬愛を交えながら、赤裸々までに解体されたばかりか、オマージュにさえなっているのが凄まじい。5年くらい前まで、コギャルになるか、オウムになるかなら、コギャルになるしかないだろうと言っていた御仁が、いつのまにやら「ネオコンに対抗するにはアジア主義と天皇しかありません」。1990年代、「政治的自由を勝ち取るための政治主義」が「政治的自由に耐えられない弱者のための政治主義」に堕していることへの恥ずかしさから、サブカルを語っていたという。「どうせ世界はこんなもの」と言いながら、「なのか」をつけていた。ところが、ある条例制定の反対運動に参与する中で、新左翼反対屋どころか、推進屋・政治家のブレーンのあまりの民度の低さにショックをうけてしまう。紳士的マッド・サイエンティストは跋扈して、人文科学はまるでチェックできない。これでは、ネオコン的ニヒリストたちに蹴散らされてしまう。エリートに社会を委ねられるどころか、「底がぬけてしまっている」のだ。「真理の言葉」が、つねに摩耗させられてしまう中では、真理の機能を重視する「機能の言葉」に頼る他はない。反社会的帰結を生まないようにするには、妄想とは結びつきにくい「全体性」を希求するしかない。後期近代。流動性が極限までに高まり「流動性と多様性の共存」が不可能になりつつある中に出現した、流動性を選択して多様性を切り詰めるネオリベラリズム(リバタリアニズム)と、流動性を抑制して多様性を選択するマルチカルチュラリズム(コミュニタリアニズム)の潮流。当初宮台は、そのどちらも共存させるメンタリティをコギャルにもとめ、やがて幻滅させられてしまう。あえて妄想的イメージを使ってでも全体性を喚起させることで、脱社会化・離脱する人々に対して、「実りある社会」という対案を提示しようとする宮台。もはやリバタリアニズムには、そのレベルでは対抗できないことを唱え、「降りる自由」を強調する東の対立。また、旧来の宮台テーゼ、「意味から強度へ」から転向した理由も明らかにされていて興味深い。「意味」は複雑性縮減の道具にすぎないが、選択できなかった差異、意味の向こう側=アクシデント・偶然性を提示するので、「強度」の道具立てとしては非常に有効で、「実りある社会」には欠かせない。ところがそれでは、「飽き」て「生きづらい」のだそうである。参ったね。離婚はそんなに痛手でしたか。第2章。北田暁大との対談は、東と同年生まれということで、東大同窓会のノリ。『批評空間』『ソシオロゴス』「カル・スタ」「ポス・コロ」の連携がなぜできなかったのか、反省の弁がのべられる一方、人文系理論社会学の衰退が嘆かれている。個人を権原から考えるリバタリアニズムは、情報技術を介して「未来のリスクを管理する」監視社会と親和性が高い。リスクがあるからこそ他者の信頼が必要とされた、ギデンズの描く近代像は崩れ、信頼にかわるものとしての技術が前面にせり出した現在。東は、グラモフォン・フィルム・タイプライターによるラカンの三界図式(by キットラー)から、「コンピューター(リアルなもの)-声・映像・文字(イメージ)」の二層図式への転換という図式を提示する。ベタな動物と、無限のメタに悩む人間の乖離。人々が求めているのは、「大きな物語」ではなく、無限のメタをとめる「感動」ではないのか。前近代的動物性とポストモダン的動物性は、いかなる差異があるのか。オタクとは、1920年代に生まれた「婦人」概念と同じく、「消費主体」であるとともに「社会的に排除された」、消費社会が創造した概念にすぎないのに、なぜオタクはあたかもオタクであることを本質と思いこみ、自分の欲望を「血」「遺伝子」などで実体化させたがるのか。ネットの異質さは、こうした婦人雑誌的コミュニケーションのあり方を引き継いでいるためなのではないか。また、「降りる自由」に関して、非責任と無責任はどう違うのか、「降りる自由」はリバタリアン的最小国家以上のものを必要とするのではないか、応答責任とは物理的外部性でしか分けられないのではないのか、などが議論されます。「ベタにあえて」ではなく「あえてベタ」に振る舞わなければならないのではないか、と宮台つるし上げの一幕も。ハイカルチャーは、宣伝・プレゼンのために批評を必要とするんだ、金になるんだ、とチンピラ唐沢俊一をチクチクいたぶっているのが笑えてしまう。第三章。大澤真幸との対談は、メルロ=ポンティ経由の身体論をめぐって。現代、「脱身体化と身体回帰(リストカット)」が共存していることに注目する大澤。それは、快楽の身体レベルの秩序維持=動物化=生権力=環境管理型権力の洗練が進み、「享楽の身体」を奪われて自己の身体に直接的暴力が向かっているのではないか? そこで、国民国家的審級を呼びだすことなく、享楽レベルの秩序=規律訓練型権力を管理するにはどうすればいいのか? 東は、このように問題を整理するとともに、大澤の持論、自由と責任の根幹においた「偶有性」が、身体感とどのようにつながっているのかなどを問う。大澤は答える。「身体-他者」の次元が感じとれなければ、「デュミナス(可能態)-偶有性」の次元を確保できない(他者がいなければ自由もない)、と。リバタリアニズムは、公的インフラと私的価値観(アプリケーション)をきりわける思想として、今現在、あらゆる所に秘かに浸透しつつあるが、はたしてコミュニティの共存可能性の条件が十分に考えぬかれているであろうか。この2つは乖離して良いのか(ノージック)、縫合すべきなのか(ローティ)?。鈴木・北田たちリベラリズムは、自由主義のベースとなる共感可能性から排除されてしまうものを問題視する。東は、リバタリアニズムがそもそも共感可能性を必要としない社会構築を目指しながら、インフラの他者が出現してしまう視点を提起する。大澤も負けてはいない。インフラ前提社会の方がキャパシティが大きいはずなのに、なぜ価値観前提社会よりも不寛容な社会を生んでしまっているかのか?と反撃。東は、「自由には不自由が伴う」などの言説に回収されないためにも、あえて2つの権力を「分けて」考えることを止めようとはしない。「第三の審級」からのイデオロギー的「呼びかけ」に従っていたこれまでとは違い、自己の履歴情報(データベース)に従う「動物」。自由から逃亡しても、その先では自由が待ちかまえている。そこでは、「神(国家)の呼び声」にかわって、「本当にやりたかったのはこれなのか」の声に苛まされてしまう。逆「プロテスタントの倫理」的な運命に合わせた諦めがおき、目的合理的な行動をとるためのインターフェースとして、「再魔術化」がおきる社会。監視社会批判の準拠点としての「無知のヴェール」の再提起はかなり新鮮であった。ところがこの章でも、宮台問題が噴出(笑)。今は「終わりなき<非>日常」(テロリズム、リスク)ではないのか。宮台的「ネタとしての天皇」論も、アイロニカルな没入になっているのではないか。みんなが耐えられなくなった?そんなこと言わずにお前が耐えて見せろ!。脱構築を続けるでもなく、「あえて」近代主義者になるのでもなく、第三の道を模索する大澤の宮台批判は凄まじい。もはや、こんな書物につまらない「評」などは不要だろう。おまけに宮台・大澤の先達に対して、東や鈴木が研究者人生を相談する箇所など、ホロっとさせられる所も多い。なによりも注の充実と、「考えるための小さなネタ」が惜しみなく盛大に散布されているというのが、門外漢にとってはありがたいではないか。読むだけで「賢くなった気にさせられてしまう」のが、かえって困りもの、むしろ欠点のようにさえ思えてしまう。社会・哲学・政治の交わる境界領域に関心が有る方にも、単なる社会学者の内ゲバに興味がある方にも、すれた論壇ゴロの方々(誰だよ、そんな奴)にも、批評家ノンフィクション(今私が作った言葉)を読みたい方々にも、自信をもってお薦めできる一冊になっているのです。とはいえ、宮台先生がここまで追いつめられていたとは、寡聞にして知らなかったですね。週刊誌の連載は読んでいなかった。おまけに、『サブカルチャー神話解体』以降の単行本も、未読だったもので。かつて、国家のゲタを履くと宮台に批判された右翼。ならば、コギャルたちは、流動性サーフィンをしていたのではなく、「若さ」のゲタを履いていただけにすぎないのではないか…宮台先生ともあろうものが、こんな簡単なことを理解できずに、礼賛していたとは…てっきりネタだとばかり思ってましたよ、あっしは。トホホホ。う~む、そんなキュートな自己演出が、また、宮台ファンの心をくすぐるのかもしれません。宮台恐るべし。宮台ファンも、ぜひ読むべし。評価 ★★★★価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 20, 2006

コメント(3)

-

★ 文京洙 『韓国現代史』 岩波新書(新刊)

ソウルを中心とした極度の中央集権国家であることに加えて、日本以上の単一民族国家の神話の病に冒されている韓国。本書は、そんな政治的磁場に抗い、「祝詛の島」済州島と湖南(全羅道)といった差別されてきた「周縁」部から、韓国現代史を捉えかえそうとする良書です。内容をコンパクトにまとめておきましょう。● 全羅道差別は、植民地時代以降の産物● 近代史上稀な没落農民の流出をまねいた産米増殖運動古来、本貫が「郡県」であらわされたように、植民地時代になるまで政治単位「道」は大きな意味をもたなかった。第一次大戦後、日本における重化学工業化の進展は、朝鮮半島に都市労働者層の「食糧供給基地」としての役割を与えるべく、産米増殖運動を展開させることになった。それは、1930年代には、没落農民270万人の地域外流出をまねき、済州島では全人口の1/4が日本に移住するほどであったという。「反逆者の湖南(全羅道)民」という両班社会に限られていた言説は、ソウルなどに流入した湖南民が、酷薄な都市社会を生き延びるため、社会の底辺で強力な同郷結合を取り結ぶ姿によって、地域差別として広く社会全体に共有・強化されていったものらしい。その差別意識は、朝鮮戦争直前~戦中にかけての全羅道を中心としたパルチザン抗争、戦前の湖南財閥の衰退、高度成長下・湖南民のソウル大量流入によって、いっそう強化されることになったという。● 韓国権威主義体制を支えた、朝鮮戦争時における報復殺戮の横行● 「抜粋」「四捨五入」改憲等の強権李承晩政権を下ろしたい米国「八・一五」解放直後、各地の民族主義者によって、左派主導で作られた自治委員会は、徐々に米軍政当局と対立を深めてゆく。「親日派」の傷をもつ右派は、その情勢をみてアメリカ軍政当局と李承晩に接近。1946年2月、ソ連軍支配下、北部に成立した臨時人民委員会は、徹底した「土地改革」を断行することで、「越南民」とよばれる80万人もの難民を生みおとしたという。彼らは徹底した反共主義者となり、南における左右両派の勢力関係は覆された。朝鮮半島信託統治をめぐって、反信託(右派)と賛信託(左派)が真っ二つに割れる中で、軍政当局は、反信託のラインでの左右合作を提案。これに反発した朝鮮共産党のゼネストは、軍政当局の大弾圧、「十月抗争」(1946年10月)という争乱を生んだ。これに巻きこまれる形で、済州島では「四・三」事件が勃発、全住民の一割が武装勢力・軍隊によって殺害されたという。これ以降、左右両派は、決定的に対立するとともに、右派優位が現出。1948年8月、大韓民国が成立することになる。議会に基盤がなく、しばしば北進統一を叫び軍を越境させた李承晩。南進統一をねらう金日成。朝鮮戦争とは、中華人民共和国成立に伴う朝鮮人部隊の北朝鮮復員と、南における左右内紛に刺激された金日成によって、低強度紛争が内戦へとエスカレートしたものらしい。朝鮮戦争の過程で、韓国は左派に対して、北朝鮮は右派に対して、報復殺戮をおこった。北朝鮮では、「十字軍」米軍の到来をみて、土地を奪われたクリスチャンが、「サタンの手先」である住民の大虐殺をおこなうようなこともあったらしい。この過程で、冷戦最前線にある李承晩政権は、軍隊・右翼・警察・新興財閥を基盤に、ワンマン独裁政権になってゆく。● 南朝鮮労働党党員の前科をもつ朴正煕を支えた岸信介ら満州人脈● 五・一七クーデター後、「第五共和国」が展開したなりふり構わぬ恐怖政治経済レベルこそ最貧国だが、教育・メディアでは先進国に劣らない水準にあった韓国。1960年4月、学生・市民を中心とした反李承晩街頭デモは、李の退陣(四・一九学生革命)をもたらし、「第二共和国」へ移行させたものの、翌年、陸軍将校・朴正煕らによる「五一六クーデター」によって打倒されてしまう。朴政権下の第三共和国の技術官僚は、「超官庁」経済企画院など、日本仕込みの国家主義色の強い支配の下、国内の社会勢力に煩わされることなく、経済合理主義、IMF協調路線、輸出志向工業化路線の舵をとる。アメリカにとって日韓基本条約は、ベトナム戦争に軍事支援をおこなった韓国に対する、経済支援の一部肩代わりさせるもの(依然として、韓国投資の半分は米国が占めた)という指摘はなかなか斬新といえるでしょう。高度経済成長は、インフラ整備と生活水準の底上げという光をもたらす一方で、首都圏・嶺南地域の一極集中、インフレと都市労働者層の貧困といった、社会矛盾を爆発させた。あやうく三選に失敗する所だった朴正煕が断行した「維新体制」(1972年)は、米ソ・デタントの流れの中では、人権抑圧という批判をかわすことはできなかった。アメリカを後盾にした金泳三や学生運動・在野勢力は、強硬な反朴正煕闘争を展開する。デモと軍隊出動で騒然となる中、1979年10月、朴正煕は暗殺。大統領権限を代行した崔圭夏政府の下、翌年2月民主化運動指導者が釈放され、「ソウルの春」が到来した。世に言う「三金(金大中・金泳三・金鍾泌)時代」が幕をあげるものの、3者の足並みはなかなか揃わない。学生・労働運動の高揚を前に、全斗煥陸軍将校たち「ハナ会」を中心とした新軍部は、「五・一七クーデター」を敢行する● ナショナリズムを共鳴板とする北朝鮮主体思想受容を招いた光州事件光州事件は、1980年代には全羅道光州を民族民衆運動の聖地にするとともに、民主化勢力に反民主勢力やアメリカに対する「非和解」的態度を採らせることになった。民主化勢力には、学生を中心としたNL(主体思想)派と、労働者中心のPD派、2つの対立があったらしい。87年「六月抗争」という韓国史上最大の反独裁・民主化運動は、何十万ものデモ隊で新軍部を包囲、現在まで続く「第六共和国」への移行を勝ち取った。ところが、その勝利は地域主義への道もきりひらき、民主勢力の分裂と盧泰愚政権誕生を産んでしまう。最初の「文民政権」金泳三は、軍部の政治的影響力を清算したものの、グローバル化の流れの中で経済危機を招いてしまう。経済危機の中、保守勢力分裂による「漁夫の利」で成立した金大中政権。その誕生には、全羅道には止まらない、南北分断の中で抑圧されてきた、すべての周縁的な存在の復権が託されていたという。また、嶺南出身・党非主流でありながら光州(湖南)予備選で勝利した盧武鉉の大統領選勝利にも、そうした願いがこめられていたという。盧武鉉政権では、光州事件の再評価のみならず、済州島「四・三事件」の真相究明など、過去、国家のおこなった不法行為や人権侵害に対する清算が進められた。それは、親日派究明・強制連行・朝鮮戦争時民間虐殺・甲午農民戦争(1894年!!!)にまで及ぶ。そうした動きの総決算こそ、これら特別法を総括する母法となる「過去史法」の制定。真相究明・責任追及・補償を効率的におこなえるようにしたという。この法律は、保守系野党の抵抗があったものの、島根県の竹島条例の世論の憤激から、抵抗できず通過させられてしまったという裏話(実は日本の右翼が原因)もたいへん面白い。う~ん、ちっともコンパクトじゃないぞ(笑)。本格的な通史。それだけに、まとめるのが困難を極めてしまい、申し訳ない。それはさておき、情報も物資も封鎖される恐怖の中で、光州市民による絶望的な「解放区」の建設とその瓦解(光州事件)は、涙なしには読むことはできません。解放後現出した「自治委員会」と光州市民の立ちあげた自治的組織に、あたかもパリ・コミューンを幻視せんとする視点は、賛否はともかくとして、斬新でとても興味深いものがあるでしょう。「誰かが自分をアカにしようとしている!!!」。そんな脅迫観念にかられ、精神病にかかる人が続出した、軍政期の韓国社会の抑圧。その一方で、それに自らを過剰適応させて「韓国国民」となろうとする済州島民などの姿。冷戦時、最前線にあった韓国の苦悩の歩みが、摘出されていて、たいへん素晴らしい。とはいえ、若干残念な点をのべておきたい。本書では、現在、地域差別が薄まり、「没票」とよばれる特定候補への票の集中がなくなりつつあるという。とはいえ、全羅道において新千年民主党(元・金大中)とウリ党(そこから派生した盧武鉉党)を別々の政党とカウントするのはいかがなものか。足すと8割にもなるんですけど…。また韓国でも、「女性」ほど「周縁」というにふさわしいものはないのに、何も言及されていないのは何故なのか。筆者の視野には、「女性」は入らなかったのだろうか。すべての抑圧されてきたものの「復権が託された」政権といわれても、被差別地域や独裁政権被害者(それは筆者自身も含まれるだろう)にすぎないのならば、感動も萎えてしまう。そもそも、「周縁から」を標榜しながら「通史」をどう描くつもりなんだろう?と思って読んでみると、「済州島と全羅道に<も>触れながら、現代史を描きました」というのでは、ハシゴを外された感じがしないでもない。い・いかん。たしかに面白いのよ、これ。韓国史の苦難を知らない人には、ぜひご一読ください。評価 ★★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 16, 2006

コメント(1)

-

★ 池橋宏 『稲作の起源』 講談社選書メチエ(新刊)

素直に拍手を贈りたい。これくらい、知的興奮を刺激させてくれる選書は珍しい。このブログをご覧になられた方は、ただちに書店・図書館へ急行せよ!。あなたも目からウロコが落ちる思いをすることでしょう。これまで、一世を風靡した、中尾佐助『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書)で提唱される「稲作雲南起源説」「照葉樹林文化論」。それらの系譜では、稲作は根栽農業から分離した焼畑農業による穀物栽培が母体とされた。そして、「1年性」のインディカ米(長粒)の播種が想定されていた。とはいえ、もともと湿地にすむ野生イネが、なぜ陸地にあがって陸稲(おかぼ)になって栽培されなければならないのだろう。また、種子を直接畑にまく直播栽培をやると、繁茂する雑草との戦いが、どれほど困難を極めるものとなるか。そもそも焼畑栽培では、水がかぶると発芽不能になるので、農民は排水してしまうし、雲南などでは湛水するほど雨が降らない。そんな状況では、アフリカの稲作民に見られるように、畦をつくって湛水する、「水田」という発想自体が生まれてこない。畑からは水田は生まれない。栽培技術からみれば、焼畑が稲作の起源になるとは考えられないという。中国の長江中下流域では、世界最古(7500~4000年前)の稲作遺跡が次々と発掘され、近年、稲作「長江起源説」も唱えられている。真実はいったい何なのか。イネ育種界の重鎮が提唱する、驚愕の稲作の新起源。それは、長江中下流域のタイ語系民族によって、湿地帯・タロイモ畑にある「ひこばえ」を使って繁殖させる、「根栽農業」を母体とした「株分け」栽培にあるという。● 縄文稲作は存在しない● 古代「越」の滅亡とともに日本に渡来した稲作日本は、土壌が適さない上、雑草が極めて多く、畑作にまったく適していない。水田以前に陸稲栽培は考えられない。当初は、苗代などはない。裏庭の湿地で、繁殖用「母株圃」から移植する「園芸的栽植」がおこなわれていた。装身具・薬として、ハトムギやイネが栽培されていたらしい。株分け繁殖は、自家受精と違い、変異の潜在力が高い。自然と多収穫品種へ改良が進んだという。その高い生産力によって、古代のタイ語系民族は、長江流域から東南アジア・アッサム地方へ向けて、活動の場を広げたらしい。彼らの栽培したイネは、野生イネと同じく長粒であるが、時代が下るにつれ短粒(今のジャポニカの起源)になっていった。● ジャポニカ米からインディカ米が生まれ、水稲から陸稲(おかぼ)が生まれ たのであって、その逆コースはたどれない● 熱帯降雨林は、食料となる植物が少ない、人間の居住に適さない地域1年生のイネで、刈りあがり(稔ると倒れる)の速さが特色のインディカ米。それは劣性遺伝子・遺伝子欠落で生じるもので、ジャポニカになれない。雑穀として栽培されていく過程で出現したものらしい。熱帯では、バナナ・キャッサバ・イネ以外は、新大陸起源のココナッツくらいしか食用にならないという。そんな中でタイ語系民族は、鶏・豚の飼育、淡水魚などの豊富な動物性タンパク質、野草と栽培植物の垣根のない多様な植物利用、水牛耕作などをとりいれて、マラリアが蔓延する熱帯の低湿地を開拓するのに極めて有利な生業体系を確立していったらしい。鵜飼、味噌、醤油なども、かれらの文化であるという。また日本へ渡来した越人は、水田稲作と漁業に従事する、移動性の高い集団であった。日本と東南アジア~華南一帯の密接な関係は、文化だけではなく雑草にも及ぶという。● 雑穀のように栽培されるインド● 稲作が可能にした「自作農維持・創設政策」最初から「水田」として完成されていた、東アジアの稲作栽培。ここで、稲作の起源に畑作雑穀栽培を想定してしまうと、稲の卓越性がまったく浮かびあがらなくなる。陸稲では、まったく収穫があがらない。インド式池水灌漑は、雨季直前に畑に直播して、雨季になると畑が水没する、浮稲などを栽培する農業法であるが、水田と比べると1ヘクタール=2トン前後と、生産力ががた落ちになるらしい。いうなれば、2頭引き牛馬車による、畑作農業の延長にすぎないという。畜力が欠かせないため、さらに多くの耕地を必要とする、欧米型畑作農業(1家族30ヘクタール)。それに比べ、1家族の生存に必要な食料なら、わずか0.3ヘクタールですむ、日本。それは、大農法で農業労働者を組織化しなければならない畑作とはちがって、小作農による手の届く範囲に注意を行き渡らせ勤勉に働くそんな社会を作りあげたことをのべて、本書はおわる。なにより感動させられたのは、「水田」―――連作可能性が極めて高い、肥料もいらない、雑草も生えない、土壌の流出がない、病害もすくない、豊凶が極めて小さい、単位当りの収量が極めて高い、灌漑水路建設で内陸漁撈と結合できる極めて有利な生業―――が「奇跡」ともよべる農業施設であることだろう。指摘されるまで思いも至らなかった。北回帰線は植生の境になるなどのマメ知識も、とても面白い。それにしても、「雲南起源説」「照葉樹林文化論」が意外と根拠に乏しいことには驚愕させられてしまった。実は、遺伝的多型性を示すという理由から雲南起源説が唱えられたものの、雲南は熱帯から寒冷地まで含むため、ジャポニカからインディカまで繁殖しているからにすぎないという。ただ、いささか勇み足も多いのも、玉に瑕だろうか。徐福伝説が稲作伝来の説話といわれても眉唾だし、民族性論に帰結してしまうのも、ちょっと勘弁してほしい。そもそも紀元前4世紀頃、越人が水田稲作技術をもって日本に渡来したのならば、なにゆえタイ語系の言語が、日本各地に見られないのだろうか。この説明さえあれば、もっと説得力のある選書になっていたので惜しまれる。とはいえ、東アジア農業史を理解するのに難渋した経験をもつ身としては、何でもっと早く出版されなかったのだ、と悔しい思いをさせられてしまったことだけは確か。これ先月の出版だから、2005年のベスト・テン資格があるんですよね。7位~10位には入れそうな作品だけに、とても残念。みなさんも、ぜひご一読ください。評価 ★★★★価格: ¥1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 12, 2006

コメント(9)

-

★ 森達也 『悪役レスラーは笑う』 岩波新書(新刊)

感動の一大ドキュメンタリーである。否。著者は、テレビ局のドキュメンタリー企画として売りこんだものの、ディレクターに難色を示され作らせてもらえなかった。だから、この表現は正確ではない。しかし、これ以外、どう表現できるというのだろう。プロレスとテレビ。戦後、蜜月関係を取り結び、ナショナリズムと戦後復興を支えたコンテンツとメディア。「空手チョップ」を武器にした、<日本の希望の星 力道山>。占領国アメリカからやってきた、白人レスラーたちの悪辣なファイトに堪え忍び、最後に蹴散らすその勇姿。国民は熱狂的に酔いしれた。正力松太郎は語った。「日本人に誇りと勇気を取り戻してくれた」。力道山は語る。「わしがプロレスに命を賭けたのは、…眠れる日本人の大和魂をゆすぶるのが最大の念願です」。テレビは、視聴率8割にせまる、キラーコンテンツ「プロレス中継」を武器に、メディアの覇者の地位を確立する。今でも、拉致問題や反日運動などを声高に伝え、ナショナリズムを煽りたてる潤滑油になるメディア、テレビ。とはいえ、今にして思えば、なんという歪んだ共犯関係、なんという歪んだナショナリズムの発揚だったことか。力道山、本名、金信洛。北朝鮮・咸鏡南道出身。日本古来の空手道をおさめ、全米で白人をなぎたおした、大山倍達。本名、崔永宜。ともに在日1世だったであったのだから…。日本プロレスのコミッショナーは、右翼の大立者、児玉誉士夫。監査役は、韓国人を父にもつ、暴力団組長。プロレスは、愛国心を鼓舞するための宣伝。公然の秘密だった、プロレス興行収益の保守政治家への献金…森達也は、そんなプロレスを愛する一人の男である。ナショナリズムを高揚させながらも、それを嘲笑い脱臼させてしまう。そんな、虚実の皮膜が限りなく薄い、プロレスというジャンルを愛してやまない。ユダヤ人でありながら、ナチスの残党を演じて、全米のヒールとなった、フリッツ・フォン・エリック。「9・11」以降は、スーザン・ソンタク、チョムスキーらと互して、全米で唯一、いかにアメリカが独善的であるかをリング上で罵倒しまくった、フランス系カナダ人レスラーたち。徹底的にアナーキーで無思想。そんなジャンルを愛してやまない彼が、何十年も気になって仕方がない、一人のレスラーがいる。アメリカ・プロレス界における、「世紀の大ヒール」グレート東郷。高下駄を履き、「神風」と書かれた日の丸の鉢巻きと、南無妙法蓮華経と書かれた白地の法被をまとう。リングには塩と米をまき、盛り塩をおこなう。お辞儀を繰り返して、相手の油断をさそい、目つぶしの塩をなすりつけ、下駄でレスラーを殴り倒す。流血のラフ・ファイトは、全米を震撼させた。倒れたレスラーに向かい「バンザーイ!パールハーバー!」フォールされる寸前になると、「天皇陛下、バンザーイ!」戦争の記憶も覚めやらぬ時代。それはもう、アメリカ中の憎しみを買い、試合は常に超満員だった。観客から襲撃されることもザラ。絵に描いたような、<卑劣なジャップ>。日本人からは、「国賊」「売国奴」「日本人の恥さらし」とよばれた男。1960年代、舞台を日本に移して以降は、「血笑鬼」なるニックネームをもらい、流血の悪役バトルをくりかえす。ヒール(悪役)は、「実はいい奴」というのが通り相場である。ところが、プロレス関係者のほとんどが、「最悪な男」「金に汚すぎる」「約束を平気で破る」と、蛇蝎のごとく忌み嫌ったのだ。ただし、「東郷さん」と呼び慕い、義兄弟のような契りを結んだ―――他人には自分のことを「先生」と呼ばせていたほど権威主義者だった―――力道山をのぞいて……大ヒールゆえ(プロレスでは、大ヒールはスーパーヒーローよりギャラが高い)リングの外で圧倒的な政治力・経済力を持っていたためなのか?それとも、アメリカに人脈を持たない力道山にとって、欠くことのできない、貴重なブッキング・エージェント(マッチ・メイクをおこなう人)だったからなのか?そこに、震撼させる情報が届く。東郷の母親は実は中国人。日系人社会でひどい差別を受けていたのだ、と…彼は、プロレスを通じて、母親を苦しめた日本とアメリカに復讐しようとしていたのではないか、と…。テレビとプロレス、そして東郷とナショナリズム。4つの関係を定位すべく取材が始まる。ドキュメンタリー枠をとるべく交渉を重ね、資料を集めるものの、確かな情報がまったく集まらない。その過程で、グレート東郷をめぐる事件―――グレート草津VS「鉄人」ルー・テーズ「謎のセメント・マッチ」の舞台裏、グレート東郷VS日本プロレスの確執、ホテルニューオータニ・グレート東郷襲撃事件 ―――の驚愕の真相が次々と明らかにされてゆく。そして、グレート草津の自宅における訪問取材によって、グレート東郷の出生に関する信じられない証言がおこなわれるのだ。ここは必見。ぜひ本書を読んで、確認してもらいたい。たどりついたかと思われた、真実。流血しながら不敵に笑みをうかべるグレート東郷の姿は粉々に砕け散った。その笑みの裏側にある東郷の真実にたどりついたのだ…と思った瞬間、舞台は暗転する。なんたることだろうか。「笑み」の彼方に幻視したかにみえたグレート東郷の真実は、ふたたびかき曇り、砕け散ったはずの破片はいつのまにか、不敵に哄笑するグレート東郷の姿にもどってしまう。しかし、この心地よさはいかばかりであろう。真か、偽か。善か、悪か。「わしがプロレスに命を賭けたのは、…眠れる日本人の大和魂をゆすぶるのが最大の念願です」。ウヨにすれば悪夢、左翼からすれば「悲しみ」の吐露にされてしまいかねない、この力道山の言葉にさえ、筆者は暴力的な裁断をおこなおうとはしない。虚実に回収できない、言葉にできない「何か」を大切に慈しむのだ。虚実の皮膜に生きるプロレス。丸ごと愛する筆者にふさわしい、曖昧なラストは、むしろ清涼感すら漂う。「底が丸見えの底なし沼」プロレス。それは、ナショナリズムと似ていると、筆者は語る。プロレスは、ゲスで低レベルなナショナリズムと、どうしても表面上、親和性が高いジャンルになってしまう。そのことを悲しむ筆者。しかし、それはどうだろうか。ナショナリズムが低劣なのではない。愚劣かつ卑劣な人間が、ナショナリズムに囚われ、信奉するだけにすぎまい。批判されるべき対象は、ナショナリズムではない。批判されるべきものは、ナショナリストを名のることで、愚劣で卑劣な人間性を隠蔽して、ナショナルなものそれ自体を貶める行為ではないのか。上海総領事館員の自殺を見てみればいい。妻もいる身分でありながら、熱心にホステスに通いつめ、国家機密の提供を強要された。そして、行き詰まった挙句、渾身の飛躍を試みる。卑劣な男が英雄へと脱皮するための、魔法の合言葉=「自分はどうしても国を売ることはできない」。ナショナリストに成りおおせることで、愚劣な男は浄化されてしまう。そして、ナショナリストたちのあさましさは、特筆されるべきだろう。ネットに急出現した「理不尽な死を悲しみ悼み怒る」共同体。考えてもみよう。身も知らぬ他人が自殺したことに、これまで彼らはいちいち悲しんできただろうか。大部分が、中国への反感ではないか?「悲しみ悼み怒る」その言葉には、中国攻撃をおこなえる材料が出てきたことへの「喜び」が透けてみえる。そうなのだ。「悲しみ悼み怒る」行為に参加してその「仮面」を被りさえすれば、本当に一人の死を「悲しみ悼み怒って」いる人と、面倒を起こしやがってと思っている人と、中国攻撃の材料ができたことを喜んでいる人…これらは外見からは原理的に区別することなどできない。3つの内どれにあたるのか? 自己の内面でさえ、正確に診断できるかどうか怪しいというのに。ナショナリズムは、この隙間があるからこそ機能している。この隙間を「仮面」をかぶって利用するべく、愚劣で卑劣な男たちは、こぞって参入して「愛国」を合唱する。冷静になって思い返して欲しい。徹底的に貶められていながら、忘れさられているものがありはしないか???。 それは、ホステス通いをする大使館員に利用されることで、「日本」そのものが汚されたこと、ナショナリストによって利用されることで、「理不尽な死」そのものを悼めないことではないか?。 死を普通に悼みたい人は、「恥ずかしくて」とても「悲しみと悼みと怒り」を表明する気になれない、パラドクス。これは何もナショナリズムに限ったことではあるまい。コミュニズムが支配的イデオロギーである地域では、コミュニズムがその役割を担うことになるだろう。筆者は、愚劣・卑劣な人間の増殖の方こそ、問題視すべきではなかったか。森達也さん、安心して欲しい。プロレスとナショナリズムは、断じて似てはいない。さまざまな見識も、たいへん気持ちいいものである。怪我をさせるのは、ほとんど、技をかける側が未熟なためである。プロレスには「台本はない」。ただ、結末とストーリーはある程度決まっている。それは、「八百長」にあたるものではない。ジャズでいえば、コード進行を踏まえながらすすむ即興演奏にあたる。コード進行のないジャズなど、ただのノイズにすぎまい、プロレスも同じことなのだ…なんと心憎い表現だろう。この一冊で、プロレスの見方が変わること、間違いありません。ぜひ、ご一読あれ。評価 ★★★★価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 8, 2006

コメント(23)

-

★ 小倉紀蔵 『歴史認識を乗り越える』 講談社現代新書(新刊)

どのように、韓国や中国の歴史認識と向きあうべきなのか。「新書読み」なる趣味をもっていると、どんなに注意深く本屋でセレクトしたつもりでも、しばしば地雷を踏んでしまう。「しまった!!ゴミ本にあたった!」「金を無駄にした!」新年早々、クソ本レビューとは縁起でもない、とマユをしかめる人もいるだろうが、やはり触れておかねばなるまい。内容はこんな感じです。キリシタン迫害と原爆投下の街、長崎。韓国の詩人金芝河がいたなら、「南朝鮮思想」<世界のあらゆる矛盾の中心、全羅道>クラスの、強烈なナショナリズムの情念がほとばしるはずの、悲劇の街。にもかかわらず、その長崎原爆記念館の展示は、「あいまいな主体」日本に満ちている。だれが加害者であるのか?まったく分からない。今や、周辺諸国では、強烈なナショナリズムによる獰猛な主体が立ちあがっている、というのに。今こそ日本は、「新たなる主体」を打ち立てねばならない、そう述べられる。これまで日韓は、あまりにも非対等な関係にあった。「歴史の傷」以外にも、「中華思想」から日本人に優越心をいだく韓国人。その幼児性を<許す><憐れむ>という「奴隷道徳」(ニーチェ)を通して、「優位」にたとうとする日本人。つねに非対称の2者関係に加え、<日本人が加害者>であることを引き受けられなかったことによる、「あいまい」さ。この状況への苛立ちは、右派に「すばらしい日本人」たる主体をたちあげさせることに走らせ、左派には「良識ある」「改悛する日本人」という主体の立ちあげにむかわせてきた。中・韓の被害者意識に擦りよるだけで、「謝罪と反省」の先に何を打ちたてるのかをいわない、「サヨク」的態度。日本無罪論を説き、中韓の上位に日本を位置づける、「日本の韓国化」「日本の中華思想化」をめざすにすぎない「ウヨク」的態度。この本では、双方とも徹底的に批判されています。伝統的「朱子学的思惟」に囚われた中韓と安定した関係を気づくには、左派の考えは「永久謝罪論」に他ならない。 そもそも「許されたら、アジアのために何をするのか」が伝わってこない。先の戦争を正統化して、国力に応じた国際貢献をしたがる右派は、「不道徳な日本」というレッテルを貼られて、国際貢献がどうして可能になるのかを考えていない。センターとなりうる新たな主体とは、「反共の防波堤」「アメリカの世界戦略」によって、たまたま享受できただけにすぎないことを忘れた、「平和日本の国際貢献」路線では断じてない。そんな平和など、自ら勝ちえたものでもないし、アジアの誰も認めまい。打ち立てられるべき主体は、「謝罪し国際貢献をする日本」である。これを「自由と民主主義」の土台で支え、不動のセンターにしなければならない。日本の使命とは、アジアの和解と国際貢献にある。むしろ日本は、成熟した民主主義的価値を共有してもらうため、アジア諸国との積極的交流をおこなわなければならない。その観点からは、左派の共同教科書作りは否定されるべきであり、右派の靖国神社公式参拝なども否定されねばなるまい。むしろ、「栄光ある死者を国家が顕彰する」重荷から免れた日本のポジションこそ、将来の世界において、普遍的なものになるように推しすすめるべきなのだ。韓国などと連携しつつ……。ひとつひとつの言葉が細かく定義されていない。そのため、全体像をイメージで捉えるしかないものの、結論と提言をみるかぎりは、おおむね妥当な議論がなされているようにみえなくもない。私も心より賛成したい、そう思う。ところが、これがまったくの幻想。これを支える周辺の論理があまりにもひどい。そもそも「主体」が連呼されまくる異様な書。あまりの異様さに、西洋哲学科の出身なのか?何でNHK韓国語講座の先生が?と思って経歴を読むと、<東大ドイツ文学科卒→電通→ソウル大哲学科>を経て東海大教授にあることがわかる。な~んだ、と思うなかれ。彼が言うには、朱子学は3つの理があるという。これまで、2つしかいわれてこなかった。<第一の理>「一理 統体太極=超越=絶対的理」<第二の理>「万理 各具太極=内在=相対的理」実はこれ以外にもうひとつあるという。<第0の理>(とそれを統べる主体)「メタ理=第一と第二の理を支える根底権力」が存在するというのだ。東アジアの朱子学的秩序は、この<第0の理>によって論理性そのものが政治性を内在させているため、これが理解できないものは支配されて当然となってしまう。それは、「序列化」なる思想を生み、「兄韓国 弟日本」なる観念を産み落としてゆくのだ…プププププ。まんま、西洋哲学の公然たる密輸入、てか朱子学の西洋哲学化させた理解じゃねえの(笑)。そもそもさあ。「主体-実体(客体)」を「否定の否定」で統合してしまうヘーゲルから始まって、「存在-存在者」に対して「現存在」分析を遂行したハイデガーにしたってそうだが、「2項対立」をつなぐ「3つ」目の次元を発掘するのは、伝統的西洋哲学の手法そのものでしょう。どうみても、「3つ」目の次元を無理矢理ひねりだして、無邪気に喜んでるとしかおもえない。いったい、メタ理なるものは、経書のどこに根拠があるのか? 本書によれば、「なり」「いえり」こそ、「メタ理」なのだという。これは、朱子学ではなく、日本の「読み下しの問題」ではないのか。経書や集註の原文を引かずに、こんな議論が展開されるのだ。これは、もはや朱子学ではない。小倉氏による朱子学の翻案、独自の儒教、新・新・儒教の類ではないか?。それに<第0の主体>は、それこそ西洋では「神」、日本では「世間」に該当する概念では? こうなると、西洋哲学とも違う、朱子学的特殊性なるものが、この本からはまったく見えてこなくなってしまう。また明治思想史とは、入れるべき内容を「西欧」「日本」のどちらにするかの違いにもとづいた、2つの朱子学的思潮の対立にすぎないと整理するのも、いささか問題があるのではないか。福沢諭吉に朱子学的思惟を見るのは、まだいいとしよう。なんと、丸山真男までが、「自由の多寡」によって東アジアを「序列化」しようとした罪で、朱子学的思惟の持ち主にされてしまうのだ。ここまで来ると、もう噴飯物。なるほど、世界史は東から西に向かって進む。というのは、ヨーロッパこそ実に世界史の終結であり、アジアはその端初だからである。… 東洋はただ一人の者が自由であることを知っていたのみであり、また今も依然としてそうである。これに反してギリシアとローマの世界は若干の者が自由であることを、ゲルマンの世界はすべての者が自由であることを知っていると『歴史哲学講義』でのべたヘーゲルは、さぞかし朱子学的思惟の持ち主だったのだろうな。(爆笑)てか朝鮮朱子学と本場朱子学の違いも、まったく書かれていない。おまけに、個体差や時代差・地域差も考えていない。他人の思想を内発的に理解しようともしない。この本のどこに哲学が実践されているのだろう?。こうした時空を越えた寝言が、この本の半分以上を占めている。ちなみに私は、「客体的主体性」の言葉がでるたびごとに、「規定は否定」で有名なスピノザ的主体に勝手によみかえて読んでしまったので、すいすい読めた(大嘘【笑】)。もはや、ほとんど『トンデモ本』の楽しみ方の実践である。(ほんと、客体的主体性は、最後まで理解できなかった)まあ、つっこめばきりがないので、この辺で止めておきたい。結論妥当、論証メチャクチャつ~のは、小生初体験である。おまけに、この本の内容は、『東アジア地域研究』『世界』『諸君』などが初出らしいのだ。日本のアラン・ソーカルになるのならば、はたから見ていて、面白いのかもしれないが…そんな地雷を踏んでみたい、あ・な・た。覚悟がおありなら、ぜひ読んでみたらいかがでしょう??評価 ★☆価格: ¥756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 4, 2006

コメント(6)

-

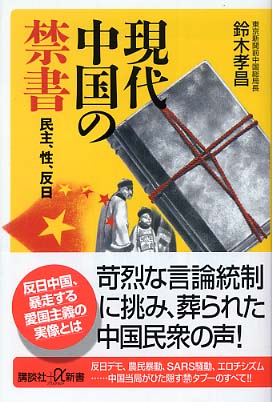

★ 新春企画 2005年度一般教養書(新書・選書・文庫)、ベストテン発表!!

謹賀新年!『書評日記 パペッティア通信』を本年もよろしくお願い申しあげます。本来なら、年内にもやっておきたかった、ベストテン企画。何分にも、生来遅筆で怠けん坊。未レビュー本も多い。年内発刊され、とっくに読了しながら未紹介のままの書籍は、この企画でどのように扱えばいいのか。あれこれ考えている内に年明けになってしまったんである。このベストテン企画にランクインしそうな、未紹介の面白い書籍もあったんですよね。参ったね、どうも。レビューだけで100冊を軽く越えているこのブログ(書籍は114冊)。「何が面白いのか」「何を読むべきなのか」これについて、いささか不親切であったように思えます。皆さんにも、それが一目でわかるようにするためにも、あえて書いてみることにしました。ご笑覧くだされば幸いです。 10位 鈴木孝昌 『現代中国の禁書 民主・性・反日』 講談社+α新書激変する中国社会について、文化・言論を中心としたルポルタージュ。文春を中心として、くだない中国関連新書が山のように発刊される中では、希有の面白さをもつ。この本で紹介された『中国農村調査』は、現在、日本語訳されて刊行された。7位 加藤徹 『西太后』 中公新書西太后は、なぜあれほど中国の人々に愛されているのか。生誕から死までを丁寧にフォローした、権力闘争あり、美食文化ありの一大王朝絵巻。西太后という存在を通して、「現代中国のプロトタイプ」、清朝末期を鮮やかに描き出した傑作。7位 ガヤトリ・C・スピヴァク 『デリダ論 「グラマトロジーについて」英訳版序文』(田尻芳樹訳) 平凡社ライブラリー 従軍慰安婦、ジェンダー、フェミニズム。近年保守勢力は、こうした現象に感情的・妄想的攻撃に終始している。それは、黒幕と理論について、理解を欠いているためにすぎない。「カル・スタ」「ポス・コロ」の大御所、スピヴァクの旅路の出発点。7位 藤木久志 『刀狩り』 岩波新書 刀狩りでも廃刀令でも、民衆は武装解除されていなかった。武器使用を<自主的に封印>しただけにすぎないという。この筆者には、NHKブックスをはじめ、面白い書物が多い。民衆武装史の根本的な再検討をせまる、筆者渾身の入門書。6位 山之内克子 『ハプスブルクの文化革命』 講談社選書メチエ「余暇/娯楽」と「労働」が未分化だった、前近代。近代の2つの分化は、「参加型」から「受動型」へ、民衆の身体レベルの変容をともなったばかりか、王権のあり方といった「公共性」の構造的転換さえひきおこした。近代を考えるには必読書。5位 島泰三 『安田講堂 1968-1969』 中公新書1960~70年代、なぜ若者たちは、オール日本(自民~共産党)相手に学園紛争を戦ったのか。40年近い沈黙を破ってわれわれに届けられた、「砦の上に我らが世界」安田講堂落城にいたる、1年あまりの苛烈かつ絶望的な戦いを描いた大著。4位 北田暁大 『嗤う日本の「ナショナリズム」』 NHKブックス本来ありえぬ「嗤うナショナリスト」がなぜ存在可能か。「反省」形式から精神史を切りとる壮大な理論で、プチナショナリズムの正体が、連合赤軍思想の再現前であることを指摘する。アイロニーと反省の構造転換・終焉を論じる、痛快「2ちゃんねる論」以下、ベスト・スリーの発表!!3位 岡田暁生 『西洋音楽史』(1) (2)中公新書言葉から独立した「西洋クラシック音楽」は、どのような経路をたどって、今の「前衛」「過去の名曲再演」「ポピュラー音楽」に分裂したのか。演奏者・音楽ファンからヨーロッパ旅行者まで楽しめるように配慮された、未曾有の西洋音楽通史。2位 興梠一郎 『中国激流 13億のゆくえ』(1) (2)岩波新書 現代中国をむしばむ、政治・経済のさまざまな構造的問題。中央・地方関係、環境汚染、所有権問題、三農問題、バブル経済、労働争議、国営企業問題…マスメディアに踊る中国関連報道の「意味」を曲解することなく理解するためには、必見の書!そして栄えある1位は!!!吉見俊哉 『万博幻想 戦後政治の呪縛』 ちくま新書高度成長後、開発主義と大衆の豊かさ願望をすくいあげるために、再演され続けた「万博政治」。大阪、沖縄、つくば、愛知万博…知識人と国家、市民と国家の対話と意思形成はどのような展開をとげたのか、この国の政治を万博から逆照射する。う~む。トップ3の3作品は、奇しくもみな新書になってしまいました。しかも、当初の予想通りというので、長く読者をやっておられた方にとっては、面白くないものかもしれません。新書は、安さ・手軽さ・コンパクトさでは、選書以上。こうした結果は仕方がないのかも。この10冊以上に面白い、人文・社会科学系の新書・選書はこれだ!!!!という方は、ぜひともご一報ください。(なお、専門書は除外してあります)。それでは、今年度もよろしくお願いいたします。春秋子拝 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Jan 1, 2006

コメント(4)

全9件 (9件中 1-9件目)

1