全307件 (307件中 1-50件目)

-

追悼

会社の同期が突然に亡くなりました。僕と同い年の24歳(亡くなった日の1週間後に25歳)でした。1週間経って、やっと現実感が伴ってきました。亡くなったのは先週の月曜日、僕らに知らされたのは先週の水曜日でした。彼と僕とは同期で入社し、配属先はバラバラに別れたもののよく昼飯を一緒に食ったり、一緒に喫茶店でサボったりした仲でした。彼は僕に比べて仕事へのモチベーションが格段に高く、いつも励まされいつも「コイツは俺とは違うな」と思ったものです。亡くなった理由はひき逃げだったそうです。今日初めて知り、そして犯人が捕まったことも同時に知りました。お通夜の段階では死因は我々には知らされていませんでした。ただ「駐車場で傷だらけで発見された」という情報のみ。何か悪いことに巻き込まれたのか、それとも自殺だったのかと色々と考えてしまいましたが、犯人が捕まったと聞いて少しホッとしました。僕は身内の葬式の経験しかなく、しかもこんな突然の形は初めてだったので、全く実感が沸きませんでした。お通夜の受付をやっていても、その状況がコントのようにしか見えなかった気がします。しかも彼が亡くなったその日、僕は彼と一緒に研修を受けていました。18時30分頃に駅で「じゃあまたね」と言って別れ、それから1時間もしない19時半頃の出来事だったそうです。あんなに元気だったのに、と思うとより一層冗談のように思えて仕方がありません。正直、お通夜でお棺の中の彼の顔を見るのが怖く感じました。顔の造りも体も大きいヤツだったので、傷だらけで動かなくなっている彼を見たくなかったのかもしれません。案の定彼の顔を見た瞬間に、たがが外れました。まるで別人のように思えました。もっといっぱい仕事以外の話をしておけばよかった。もっといっぱい遊んでおけばよかった。後悔しても始まらないと思いながらも後悔が襲ってきました。現実というのはいかに理不尽でいかに残酷かを知らされた思いです。誰よりも精一杯生きていた彼が、こんな形で世を去らなければならないというのはどうしてもやりきれません。彼は死んでいくとき何を考えたのか。そもそも即死だったらしいから、自分が死ぬことを理解していたのか。気がかりでなりません。約25年は彼にとっての寿命だったのだろうか。彼は太く短く生きてしまったのだろうか。僕なんかは意外と細く長く生きてしまいそうな気がする。何が起こってもおかしくないこの現実で、明日死んでもおかしくないこの状況で、自分が生きていることと死んでいくことの意味を相当考えた1週間でした。ご冥福をお祈りいたします。

2005.09.14

コメント(72)

-

おつかれMAXギミギミシェイク。(←意味不明)

最近疲れているのか老化による脳の収縮なのか、ボケが激しい。言葉が出てこないことも多い。「ビーフン」が出てこなくて危うく「ザー○ン」と言いそうになったり、「ずんぐりむっくり」が出てこなくて「いんぐりもんぐり」と言ったり。特に弱いのはカタカナ語である。「ブイヤベース」とか「タージマハール」とか「モニカ・ベルッチ」とか、なかなか出てこなくて困る。「こりゃ自分ヤバイな」と思ったのが、先日家に携帯を忘れたとき。「あ、しまった携帯忘れた。親に駅まで持ってきてもらうか」と思って携帯を探してしまった。本気で3分ほど気づかなかった。波平がおでこのメガネを探しているのと同じ感覚じゃん。おっさん化、というか老人化が進むまもなく25歳。老け込むにはまだ早いのではないかとひたすら自問。

2005.08.22

コメント(2)

-

『女王の教室』

久しぶりに連続ドラマを観ている。1本は『がんばっていきまっしょい』。こちらはとても清々しい青春ドラマである。NEWSの某メンバーが不祥事を起こし代役騒動でてんやわんやの模様だが。そしてもう1本がこの『女王の教室』である。こちらは久々に予告を観て「おっ」と思ったドラマである。「この物語は鬼のような女教師に闘いを挑んだ小学校6年生たちの1年間の記録」というキャッチが、このドラマが尋常でないことを物語っている。そもそも学校もののドラマというと、熱血漢の教師に“なんだかんだ問題を起こすけど根はピュアなのよ”な子供達が絡んでいくというのが普通である。『教師びんびん物語』なんかそうでしたね。例えが古いが。私は総じて学園ドラマが嫌いである。熱血漢の教師もそこで起きる問題も妙にステレオタイプな生徒達もリアルじゃない。ドラマだから必ずしもリアルが良いわけじゃない。しかしありきたりの学園ドラマが描く物語にどうもキナ臭いものを感じ取ってしまう。私が今までに観た学園ドラマといったら浅野温子主演の『職員室』くらいか。このドラマはやたら暗くて、浅野温子が演じる教師が沙粧妙子ばりにエロっちいのが面白かった。そこでこの『女王の教室』である。4話が終わった時点で、公式HPの掲示板には賛否の嵐のようだ。やはり世間でも物議を醸しているらしい。打ち切りを望む声や擁護する声、真っ二つに分かれている。私の感想としては、ドラマとしてよくできていると思う。慢性的にネタ不足が見受けられるドラマ業界の中で、なかなか新鮮な題材だと思う。これがもし映画だったら何ら問題はなかったはずだ。実際にアメリカ映画で『鬼教師ミセス・ディングル』という作品もあった。しかし受身の状態でも目に入ってしまうドラマだからこそ騒がれているのだろう。やはり教育に携わっている人間と携わっていない人間とでは受け止め方が違うと思われる。私は教育に携わっていない人間なので、フィクションとして、エンターテイメントととして割とすんなり受け入れられる。ただ私の同僚の人間はかつて教育に携わっており、「あれはいただけない。やりすぎだ」という意見を持っていた。そもそもテレビが人々に与える影響というのはそれほどまでに大きなものなのか。かつて「テレビ番組に起因する青少年の犯罪」が騒がれたことがあったが、テレビによって概念が大きく覆されるということはよくあることなのだろうか。私なんかは「たかがテレビ、全て虚構の世界」と思ってしまっているフシがあるので、サラッと受け止めているくらいの感覚なのだが。だから低俗番組と騒がれている番組でも「放送を打ち切ったほうが良い」とも思わない。ドラマだけに絞ってみても、劇中で毎日誰かが殺されている。今までもずっとそうだった。そんな状況で虚構の世界について騒いだところで、それ自体がナンセンスな気がするのだが。テレビという媒体は、観る者が取捨選択できるものである。「観たけりゃ観ればいいし、観たくなければ観なければいい」というのが極論であろうが。でも実際、『女王の教室』はけっこう面白い。やはり天海祐希の存在感が大きい。長身で姿勢良くスラッと立つ姿はなんとなくシガニー・ウィーバーのようなインテリ感を醸しだしている。そして宝塚出身であるがゆえの身のこなしと滑舌良い発音も普通じゃない感じを存分に出している。実際にこんな人が間近にいたら、子供じゃなくてもビビっておしっこちびっちゃうかもしれない。ストーリー的にも1つのクラスという小さな社会の中に、妬み嫉み裏切りと様々な欲望を盛り込んでいる。小さな社会といえども子供にとっては大きな社会である。そして子供は大人が思っている以上に強かで逞しいものである。子供の社会だって結構ストレス溜まるし、うまくやっていくのは大変だったりする。そういうところをこのドラマがどこまで描いて、賛否の嵐の中でどれだけコンセンサスを得られるかを注目したい。物語は「いじめ問題」にシフトし始めた。私は天海祐希演じる阿久津先生が「いじめ」に対してどういう視点を持っているのかが気になっている。そこんとこも注目である。ただ、メインを張っている子役の女の子の芝居はどうも受け付けないが。

2005.07.26

コメント(0)

-

一人で残業は集中できますん。

ただいま会社で残業中。こんな時間まで仕事なんかしてていいんでしょうか。1人になってしまい、ついつい集中力の糸がプッツリ切れてネットサーフィンなんかしたり。履歴残さないようにしなきゃ。こんなことしてんならさっさと帰れよと心の中の誰かがボヤいております。仕事って本当に効率が大事ですよね。人一倍効率が悪い私は残業癖がつきつつあります。机の上も社内で一番汚いし。はっ、誰もいないはずなのに後ろで物音が!怖い怖い怖い。と思ったらファックスの受信音だった。もうさすがに帰りましゅ。

2005.06.23

コメント(1)

-

酒と泪と男と杉田かおる。

杉田かおるは女優である、一応。今はすれっからしでも元々は国民的子役スターだった。ちなみに「すれっからし」を辞書で調べると…すれっからし 0 【擦れっ枯らし】 〔「すれからし」の転〕何度もひどい目に遭って素直でなくなり、ずるがしこくなること。苦労して人柄が悪くなること。また、その人。ふむふむなるほど。子役としてチヤホヤされる→天狗になる→堕落して男と酒に走る子役スターとしては至極ありがちな苦渋に満ちた路線を歩んだわけだ。マコーレー・カルキンや宮脇康之なんかも典型的な例ですね。しかし杉田かおるはそこからなぜ這い上がることができたのか。去年の年末、テレビで杉田かおるを見ない日はなかったし、ドラマや映画にもちょこちょこ出演し、かなり順調な芸能生活を歩んでいるよう。この杉田かおるの復活劇は、私にはどうも彼女自身の女優体質によるものに見えて仕方が無い。つまりテレビを通じて我々は「杉田かおる劇場」を見せられているのではないかと。彼女は「負け犬」というレッテルを自ら貼り、デンジャラスかつバイオレンスな私生活を披露し、人々のコンセンサスを得て今の地位を築いた。もちろん彼女自身にその要素や素質はあったと思う。しかしどこからか、自分自身「負け犬」という役柄を徹底的に演じこんでいたのではないかと。もちろん芸能人というのは少なからず自分自身を演出しながら生き長らえている特殊な職業である。ただ杉田かおるの自己演出(推測)はかなり潔い。「負け犬」で今の地位を築いた彼女は、突然大企業の御曹司と結婚し「負け犬」の地位をあっさり捨てた。「負け犬」キャラのおかげでここまで這い上がってきたのに、だ。それはまるで1つのドラマが終わって次のドラマの役柄に変わるように。結婚当時「負け犬キャラを通してきた彼女は、結婚で今までの路線は歩めなくなるのではないか」と周囲に危惧された。しかしタレントとしてのスタンスはそのままに、「元負け犬=意外にも勝ち組」という新しいキャラで普通に定着している。それも彼女の潔さを視聴者が自然と受け入れているからだろう。杉田かおるは『24時間テレビ』で100kmマラソンに挑戦した。100kmマラソンというのは、周囲の応援を受けて走っている姿に今までの悪事も全て浄化されてしまうという危険な偽善性に満ちている。杉田かおるが24時間走り通して武道館に到着したとき。私も何回かかつてのランナー達が号泣しながらゴールしたシーンを見たが、彼女は何かシレッとゴールテープを切り、あっさりした表情でそこにいた。このマラソンも「杉田かおる劇場」の1幕であったように思った。女優や俳優というのは実に不思議な職業である。自分とは違う人物になり金を稼ぐ。そして不特定多数の視聴者はその役柄とダブらせてその人を見る。幼い頃から女優として生きてきた杉田かおる。多感な時期に周囲の人々が捕らえる像とのギャップに晒されてきたであろう彼女は、いっそのこと「杉田かおる」という役柄を演じることによってギャップを埋めようとしているのではないか。杉田かおるが昔出した写真集のタイトルが「女優ごっこ」というのもなんとなく意味深である。 普通な杉田かおる・妙な舘ひろし・コスプレ過多な安達祐実

2005.06.20

コメント(1)

-

すんげぇ違和感。

最近はテレビを観る時間も激しく減ってしまった。ドラマもバラエティもニュースもちーとも観ない。そもそも「観よう」と思わせるような番組が無いのも大きいかも。そんな中でCMというのは相変わらず元気である。CMというのは少なからず社運を賭けているわけであるから、本気で作らなきゃそれはそれで困るわけだが。そんな中、事故的に観てしまって強烈にインパクトに残ってしまうCMが2本ある。1つはハウス食品『ニンニクの力/ウコンの力』のCM。『ニンニクの力/ウコンの力』という商品名もビジュアルもダイレクトすぎてコメントしづらいものがあるのだが、それをPRするのは山川豊・木の実ナナ・黒谷友香という全く脈絡のない3人。苦味ばしったアメリカ橋・山川豊と情熱的なフラメンコパグ犬・木の実ナナに囲まれて、あっさりモデル系の黒谷友香が所在なさげなのが印象的。明らかに仕事を選び誤ったと思われる。『ニンニクの力』CMでは「♪ニンニクの力で元気にGO 今日も明日もガンバガンバ」という、脱力感溢れとてもじゃないが頑張れそうにもない山川豊の歌に乗せて3人が踊るという、どこか宗教がかったオーラすら漂う奇妙なCMである。キャスティングといい歌といい踊りといい、狙っているのか狙っていないのかわからないあたりがとても奇妙である。そして姉妹品(未確認)である『ウコンの力』CMは、同じ3人が出演しつつもメインは木の実ナナ。顔の造りも動きもデカいナナのオン・ステージ状態。時期を同じくして、風邪をひいて会社を全休した午後に、テレビで木の実ナナ主演の2時間ドラマを迂闊にもガッツリ観てしまった。ナナは何というか、日本の芸能界というフィールドに収まりきらないオーラを醸し出している。日本人であって日本人でない、カパッと笑いながら「オラオラ~」と迫ってくる感じが強迫的である。それに加えてこの『ウコンの力』である。鬱を克服して何かが変わったのか、NANA。映画版『NANA』の主演はぜひ木の実でお願いしたかったところである。どうでもいいが、どうも私は「ウコン」と聞くと「ウ○コ」と誤読したくなる癖がある。ウコンって形もウ○コみたいですもんね。そんなアナグラムも木の実ナナに微妙な影を落としている。もう1つ、かなりのインパクトを持っているCMが石垣食品の『ミネラル麦茶』のCMである。ミネラル麦茶といえば「♪ミッネラ~ルむっぎっちゃ」のメロディに乗せて松島トモ子が漫然と微笑む、エバーグリーンなCMである。猛獣に2回頭を噛まれた女・松島トモ子が「健康!」と謳う、もはや突っ込みたくても突っ込む気が起きない、磐石な趣を湛えている。そんな石垣食品が今回どえらいことをしてくれました。なんと松島トモ子をDJに仕立て上げてしまったのだ!Hey Yo!チェケラッチョ!クラブのステージで踊り狂う若い女性ダンサーが2人。そこにスクラッチで被さってくるのがDJ・TOMOKO!そしてそこに「♪ミッネラ~ルむっぎっちゃ」である。怒涛のような展開の15秒間に観る者の意識は確実にトリップする。不健康の集合体のような場であるクラブと麦茶。この脈絡のなさもかなり素敵である。これからクラブのドリンクカウンターで「オレ、MUGI-CHA!」というのが流行るだろうか。いや流行らない。微妙に反語。3人のビッグショー ちなみに歌詞は「You got no fat.You got no calorie.Hey Hey,give it to me no caffeine.You know the truth.Yes!Love Mugi-Cha!!」ですって(笑)

2005.06.18

コメント(1)

-

『黒い家』

1999年公開の日本映画。監督は『海猫』『阿修羅のごとく』『(ハル)』などの森田芳光。主演は内野聖陽、大竹しのぶ。舞台は北陸・金沢市。生命保険会社の窓口主任として勤務する若槻は、請求書類に囲まれ苦闘する日々を送っていた。様々な手口で保険金を掠め取ろうとする、悪質な顧客が後を絶たないのだ。そんな生活の中で唯一心が安らぐのは、大学で心理学を専攻する恋人・黒沢恵と過ごす時間だけだ。ある日、若槻は菰田重徳という顧客から名指しのクレームを受ける。対応のために若槻が訪れたのは、禍々しい空気が漂う黒い家だった。その家で若槻は菰田の息子・和也の首吊り死体を発見する。和也は保険に入っていた。若槻の頭の中には、菰田が保険金欲しさに息子を殺したのではないかという疑念が湧き上がる。それから若槻の身の回りでは不審な事件が続発する。そしてその影には菰田重徳とその妻・幸子の影が…。なんかこの映画、好きっす。今回も3度目の鑑賞である。原作は貴志祐介の第4回角川ホラー小説大賞受賞作である。といっても私は原作を未読なので、活字で読むとどれだけ怖いかは知らない。この映画は一応ホラー映画のカテゴリで括られるもので間違いはないとは思う。しかし正直、全身が粟立つような恐怖とは質が違う。幽霊やら異形のものが出てくるホラー映画ではなく、恐怖の対象が人間であるサイコパスものであるから、『リング』や『着信アリ』といった作品とは観客へのアプローチの仕方も異なっている。そしてさすがの森田芳光監督である。ハナから観客を震え上がらせることは放棄し、むしろ笑いと紙一重のキワキワのラインを狙ってきている。そう、この映画はホラー映画というよりもブラックコメディなのである。森田芳光が意図したのは「すぐ身近にある恐怖」ではないかと思われる。「もしかしたら自分の隣人も…」と思わせるような、妙にリアルな人物設定がこの映画の肝になっている。実際、保険金絡みの事件というのは頻発している。それに関わる人々の異常性を露呈することで、観客に複雑な恐怖を突きつけている。この映画の怖さというのは、例えて言うなら「電車で隣に座っている人がブツブツ呟いている内容を聞いてしまったときの恐怖」か。「何この人、気持ち悪っ」みたいな感じ。大竹しのぶが演じる菰田幸子も、西村雅彦演じる菰田重徳もデフォルメはされつつも意外と実際にいそうなキャラクターである。この映画で、異常なモンスターとして君臨するのは大竹しのぶが演じる菰田幸子である。「この人間には、心がない」と映画の中で評されるように、映画は菰田幸子を突き放して捉え、歩み寄ろうとはしない。菰田幸子は人間であるが、「何がなんだかわからないけど、やたら凶暴に襲い掛かってくる」という点では『リング』の貞子や『悪魔のいけにえ』のレザーフェイスと同様である。若槻が拉致された恋人の恵を救出するために黒い家に潜入し、そこに菰田幸子が襲撃してくるシーンの閉塞感はなかなかのものである。押入れに身を潜める若槻と恵。そしてそれを刃物と共に探しまわる菰田幸子。観ているこちら側も息をぐっとこらえてしまう緊張感がある。カット割や音楽で緊張感を煽る森田監督の手腕はさすがである。この映画の特徴は、非常にジメッとした空気感を湛えながらもどこかポップな雰囲気であること。それは色彩をヴィヴィッドに多用しているからだろう。菰田幸子のカラーは黄色である。ホラー映画にも関わらず冒頭からヒマワリが現れたり、菰田幸子が黄色いウェアを纏い黄色い球でボーリングをするところなど、黄色がやたら主張している。映画というのはヴィジュアルインパクトが重要であって、こういった色の使い方で映画の印象も大きく変化する。この映画が陰惨なだけの印象で終わらないのは、そんな工夫に拠るところも大きいだろう。そしてもう1つ、この映画の面白いところは人物描写である。とにかく出てくる人物がみんな奇妙なのである。主人公である若槻も顔はハンサムなのにどこか不恰好である。気が弱いのをカバーするために、体を鍛えにスイミングに通っている。そこでプールに飛び込む姿はやたら情けない。クロールをしてもやたら飛沫をあげるから、オバちゃんが迷惑そうな顔をしている。恐怖に怯えておしっこ漏らしたりと、徹底的に人間臭い描写が絶妙である。唯一まともに見える、田中美里演じる黒沢恵もクライマックスでとんでもないことになる。菰田幸子に拉致され、×××されたり×××されたり(敢えて言わない)とかなりの汚れ役に挑戦している。映画とはいえこんな姿にされてしまっていいのだろうかという、変な不安がよぎる。西村雅彦も妙なヅラ被って気色悪いし、大竹しのぶの「乳吸えー!!」にも度肝を抜かれる。要所要所に笑いのツボが散りばめられた、エンタテイメント映画に仕上がっている。ラストの若槻と菰田幸子の血で血を洗う攻防戦にもどこかユーモラスな滑稽さが溢れている。「ホラーが苦手」という人も、ホラー映画だと思わずに観たら意外と楽しめるのではないかと思われる逸品である。★★★★☆

2005.06.17

コメント(0)

-

『赤目四十八瀧心中未遂』

2003年公開の日本映画。原作は第119回直木賞を受賞した車谷長吉の同名小説。この小説に惚れ込み、5年もの期間構想を練って映画化したのは『ファザーファッカー』の荒戸源次郎。同じくこの小説に惚れ込み自ら出演を懇願したという寺島しのぶ、そしてこの映画でデビューを飾った大西滝次郎が主演。大学を出て社会に出たはいいが、人生に絶望とあきらめを感じ兵庫県尼崎に流れ着いた主人公・生島与一。串焼き屋の女主人・勢子ねえさんの下で生活するようになる。地元民が「尼」と呼ぶこの土地で、どこか疎外感を味わいながらも薄汚いアパートの一室で来る日も来る日も牛の臓物に串を刺し続ける。そんな生活の中で、彼は綾という女と出会う。彼女と接していくうちに、彼の中で何かが変わっていく。そして綾の「この世の外へ連れてって」という言葉に誘われて、赤目四十八滝へ死出の旅に出ることになる…。この映画は2003年度の映画賞を総ナメにした。作品はもとより、この映画で主演を務めた寺島しのぶが、同年公開の『ヴァイブレータ』と共に高く評価された。最初に言ってしまえば、私としては『ヴァイブレータ』の寺島しのぶの方が良かった。『ヴァイブレータ』の寺島しのぶの方が、よりリアルな肉体性を持って観客に迫ってきた感がある。『赤目四十八瀧心中未遂』の彼女は、掃き溜めの中の天女のような役柄である。寺島しのぶは決して物凄く美人な女優ではない。その点から言えば『ヴァイブレータ』の彼女のほうがより切迫感を持った「死」を感じさせてくれた。とは言ってもこの映画での彼女の演技は評価に値すると思う。尼崎という魑魅魍魎が蠢くような土地の中で、迦陵頻伽の刺青を背負った彼女が唯一華やいだ鮮烈な雰囲気を醸し出す。主人公に安らぎを与えつつも、どこか影を背負っており、時折見せる獣のような目つきが綾という人物描写に陰影を与えている。主人公の生島与一を演じた大西滝次郎も同様に、どこか切迫した獣のような目つきを持った新鮮な演技を見せている。全てを捨てて尼崎にたどり着いた生島は、常に悲しみをたたえて生きている。全くの新人である大西滝次郎は大御所の俳優達に囲まれ、尼崎という全く知らない土地にたどり着き疎外感を感じている生島にリアルな存在感を与えている。正直まだまだ芝居は拙いが、それでも彼がこの映画で精彩を放っているのは、彼自身から発されるオーラだと思う。それをきっと色香と呼ぶのではないだろうか。愛情か、それとも安らぎが欲しいのか。生島の目は常に何かに怯え、何かに飢えている。昨今の日本映画やテレビドラマではなかなかお目にかかれなかった、ギラギラした存在感である。そして彼らを取り巻く尼崎の人々もかなり強烈である。一応現代劇であるのだが、雑多としていて貧しい空気感はまるで戦後の映画のようだ。何かに挫折し、何かを諦め流れ着いた人々が地に這いつくばって呻いているこの土地はまるで「あの世」のようである。生島をこの世界に導き入れる勢子ねえさんを演じるには大楠道代。勢子自身も様々なものを捨て尼崎に流れ着いた人間である。醜い過去を背負い、それでも懸命に生きている勢子を大楠道代は実に魅力的に演じている。彼女がタバコをスパーッと吸うだけで、スクリーンの中の空気が変わる。そして勢子の生き様が見えてくる。仕草だけで人物の背景が見えてくる、それが本物の女優ってもんだろう。刺青師の彫眉を演じるのは内田裕也。この人物に関しては映画の中ではほとんど語られない。だが尼崎の人々に一目置かれている存在であることだけはわかる。ただならぬ殺気と妖気を身にまとい、この世のものではないような凄みを見せる。この映画から発される異様な妖気は、彼の存在が大きいと思う。その他にも新井浩文・大森南朋・沖山秀子・絵沢萌子・内田春菊・麿赤児など、全く無駄がないキャスティングがドス黒い色を添える。彼ら一人一人の、濁っていながらも鮮烈な芝居がバイタリティを与えており目が放せない。この世は見てくれだけの美しさに満ちている。しかしこの映画はそんな美しさにドスを突き立てるような醜さに満ちている。「死」が色濃い土地の中で、荒々しく生きている人々の姿はどこか寂しげだ。しかし「生きる」ことに何かもかなぐり捨てて執着している人々は、人間として最も本能的なのかもしれない。綾と生島はそんな世界から逃げ出そうと死出の旅に出る。赤目四十八瀧はこの世とあの世の狭間を象徴するような、とても幻想的な場所である。赤目四十八を越えた先には何があるのか。そこは綾と生島が思い描いているようなところなのか。人間はいろいろなしがらみを背負って生きているが、それらを捨てたらどうなるのか。そんなことを考えてしまう映画であった。★★★★☆

2005.05.15

コメント(0)

-

大人の階段のーぼるー。

お久しぶりです。あきひこ827@新宿のインターネットカフェでゴザイマス。何を隠そう、ワタクシ1人でインターネットカフェあるいはマンガ喫茶的な場に訪れるのは初めてである。自宅のパソコンでのインターネットが不通になってしまい、調べ物があるがゆえに訪れてみたが、なかなか快適ぢゃないの。暇つぶしにはもってこいである。GWだっていうのに、店内はなかなかの混みよう。しかもカップルの姿がやたら目に付く。どっか他に行くトコないのか。こうして大人になるにつれて、いろいろと「初体験」をクリアして経験値が上がっていくのでしょう。そして「初体験」と言えば、先日私はとある「初体験」をした。それはキャバクラである。先週、仕事での売上達成率が初めて社内トップになり、金曜の夕方に上司(会社役員)に「おい、今日キャバクラでも行くか?」と問われた。かなり戸惑ったが、「いや結構です」と言える空気でもなく、「あー、はい」と答えてしまったわけである。しかもこの土地では1番高級なお店だったらしく、門構えからして違う。とは言っても他の店を知らないからなんとも言えんが。店内では松明がメラメラと炎を上げており、ビシッと決まった黒服ボーイが世話しなく動き回っている。この時点で「生きる次元が違う」とカルチャーショックを受けてダメージ。そして席に着くと、ご多分に漏れず女の子たちが「いらっしゃいませー、初めまして」と寄り添ってくる。そこで私の体は既に硬直状態。そんな私を横目に、上司や先輩たちは既にリラックスモード。さすが、経験豊富な方たちは立ち振る舞いからして違う。そのお店は、俗に言うキャバクラとは違い「ニュークラブ」と言うらしい。要は客が飲んだ量が女の子の売り上げに比例するわけではなく、女の子も客に勧められないと酒を飲んではいけないらしい。よくわかんないけど、妙に感心。しかしキャバ嬢というのは、どの娘もみんな同じに見える。化粧も衣装も同じような雰囲気だし、話す内容もみんな当たり障りがない。おかげで名刺を8枚ほど貰ったが、顔を思い出せない娘が何人かいた。また、私も「初めてですオーラ」が出ていたのか、お店の女の子から「こういうトコで楽しむコツ」をレクチャーされた。乾杯の仕方やらタバコの火をつけられ方とか、細かいところから教えられた。私は乾杯する際に、癖で相手よりコップを下に持っていってしまうのだが、こういうお店では女の子が謙る立場なので、それはやらないほうが良いとのこと。なるほどね。まあ徐々に雰囲気にも慣れて会話もそこそこ弾むようになったのだが、今回私を連れてきてくれた役員のお気に入りの娘が、やたら横柄なのが気になってしょうがなかった。スタイルは抜群だし顔もかなり美人なのだが、いかんせん態度がふてぶてしい。「こういうとこ初めてなの?ふーん、筆下ろしだ」とやたら上から目線。「早く指名しなよ、気に入った娘いたんでしょ?」とイライラした様子も隠さない。あやうくガチンコでケンカするとこだった。なんだかんだで6時間そのお店で飲み食いし、さあお会計。4人で6時間、お会計は「28万円」。その伝票を見たとき、本気で立ちくらみがした。「28万円…28まんえん…にじゅうはちまんえん…」と脳内セルフエコーがかかった気がした。このお金でアフリカの難民を何人救えるのかしらん。身内に申し訳が立たないとはこのことである。しかしその会計を見た、例の愛想のないキャバ嬢が突然気炎を上げた。ボーイを呼んで「28万円って高くない?もうちょっと値引きしろよ」と、お店の人間であるにも関わらず、値引き交渉。「28万円あればアタシが今着てるスーツをもう1着買えんだよ。アタシを誰だと思ってんの」「値段が高けりゃいいってモンでもないんだよ」「アタシの株が上がるか下がるかの瀬戸際なんだよ」「アンタじゃ駄目だ、店長呼べ」なんだか客である私の方がドン引きしてしまった。するとボーイが寄ってきて「○○さん、お電話です」とその娘を呼びに来た。「チキショー、拉致られる。ちょっと気張ってくるわ」と男前な発言。そしてその娘は奥に引っ込み、30分ほど帰ってこなかった。きっと奥で激しいバトルが繰り広げられたのだろう。ちょっとカッコ良かった。結局値段はほとんど負からなかった。でもそんなスタンスのキャバ嬢もいるのだということを知ったことだけでも貴重な経験である。やたら密度の濃い夜だった。次の日、かなりの二日酔いになったことは言うまでもない。

2005.05.01

コメント(1)

-

泣き顔の勝ち犬、大塚愛。

年が明けたと思ったら、もう3月も終わり。早いですね。日記をかなりサボっておりました。おひさしぶりでございます。皆さんお元気でしょうか?って少なくとも皆さん私よりは元気でしょう。なにせ私は風邪やら花粉症やらでヤク漬けになっております。ヤクが切れると禁断症状(鼻水)が出て困ります。スギという言葉にも敏感になっており、名前にスギが付く人すら抹殺したくなります。おすぎとか杉田かおるとか杉作J太郎とか。冗談はさておき、春ですね。春と言えば桜ですね。桜と言えばさくらんぼですね。さくらんぼと言えば大塚愛ですね。そう、大塚愛です。強引ではありますが、最近気になるのは大塚愛です。なんで今さら大塚愛が気になったのかというと、カラオケにおいてである。社会人になると、付き合いでカラオケに行くこともままある。そうすると女性陣(年齢不問)がやたら大塚愛を歌いたがる。1人が『さくらんぼ』を入れたら、他の女性陣の目に邪気が宿る。「はっ、大塚愛入れやがったわ。負けちゃいらんないわ」とばかりに。大塚愛争奪戦である。血で血を洗う争いというか大塚愛で大塚愛を洗う争いである。最近、カラオケで前にその部屋を使っていた人が歌った曲の履歴がわかるリモコンがある。こないだ行ったときにそれを見たら10曲連続で大塚愛だった。熱烈なファンなのか、それともちょっとノイローゼ気味なのか。カラオケで大塚愛を歌う女は少なからず男の目を意識している。長井秀和みたいだが、間違いない。松浦亜弥を歌うには少々トウが立ってしまったが、でもまだまだ可愛いトコをアピールしたい女性陣にはうってつけなわけである。そういったターゲットをしっかり絞り込んでいるという点で、大塚愛のプロモーションはドンピシャである。何かを売るときにターゲットをきっちり選定するということはビジネスの鉄則である。それはモノだけでなく、エンターテイメントというジャンルでも言えることだ。何かの番組で大塚愛自身が「私は本当はロックがやりたかった。でもこの声じゃ無理だと思ってこの路線で行くことに決めた」みたいなことを言っているのを聞いたことがある。この路線変更が自身の意思によるものなのか他者の意思によるものかはわからないが、実に賢明な判断である。割に太い地声と裏腹に、鼻にかかった歌声は実にコケティッシュである。割に細い地声と裏腹に、ドスが効いた歌声の愛内里菜とは双璧を成す。そう、私が初めて大塚愛を見たときに感じたのは「aiko風味の愛内里菜」という印象である。彼女が作り出す曲はどことなくaikoのそれと似ている。歌番組で屈託なく笑う姿はどことなく愛内里菜に似ている。そんなデジャヴュ。しかも3人揃って名前に「あい」が入っている。しかも3人揃って大阪弁。偶然なのか必然なのかわからないところもちょっとミステリー。大塚愛の曲だが、タイトルが『桃ノ花ビラ』『甘えんぼ』『さくらんぼ』などと脳髄までピンク色に染まってしまいそうなタイトルばかりである。そこに「桃」とか「花びら」とか「さくらんぼ」とか、やけに処女性を象徴するような単語が含まれていることを見逃してはならない。これが作為的だとしたらピンクどころかなかなかにドス黒である。ヲタ心をくすぐりつつも女性の心もつかんでいる大塚愛。根強く残る整形疑惑も含め、完璧に作りこまれたキャラクターは他の追随を許さない域にまで達している。クラスに1人はいた、物凄く可愛いわけではないが妙にモてる女の子。目立つグループではないが、実は影の権力者だったりする。「イジメはやらないけどイジメられたら百倍にして返すわよ」みたいな。「ちょっと男子、ちゃんと掃除しなさいよー☆」みたいな。「ぜんぜん勉強してな~い☆」けど点数は85点、みたいな。体操着のゼッケンはきっちり縫いつけてあります、みたいな。男子が「あいつって、なんかいいよな」と思ってしまう。この「なんかいいよな」の「なんか」が大塚愛の核であろう。突然拡声器で歌いだしたり牛肉の歌を歌っても、それは全て大塚愛マジックである。危うくトリコになるところでした。

2005.03.21

コメント(3)

-

倉木麻衣大量生産中。

みんな同じ顔。同一人物なのに、クローン人間ぽいのはなぜか。

2005.03.20

コメント(0)

-

明けてしまいました。

明けましておめでとうございます。年が明けることがそんなにめでたいのかという根源的な疑問を抱えつつも気がついたら2005年、ミレニアムも遠くになりにけり。またまた日記をかなりサボっておりました。なんというか朝起きて会社に行ってそこそこに仕事して帰ってメシ食ってクソして寝るというルーチンな生活ではメリハリがなく、とりたてて日記に書くような出来事も起こらないわけで。みなさん、年末はいかがお過ごしになられましたか?私はひたすら家で廃人のように呆けていたり、たまに外に出て痴呆老人のように徘徊したりと非常に充実していた。テレビも再放送とか総集編ばかりで目新しくなくてとっても楽しいし、大晦日は大雪が降って買い物にも行けずコイケヤスコーンとウーロン茶のみで過ごしたりと年末を満喫した。また今年も紅白をがっつり観た。しかし突っ込みどころが多いような少ないような微妙な印象。去年はこの日記で1曲1曲感想を書いてみたりしたのだが、今年は思い出そうとしてもnobody knowsの空回りっぷりと和製レビューマツケンサンバと森光子の磐石っぷりしか思い出せない。どうも思考回路が新宿コマ劇ババアに近くなっているかも。どんどん若さが枯渇していくことに焦りを覚えつつも「かったるい」「めんどくさい」といったネガティブワードが口を吐いてしまう現状。ウィンタースポーツでも始めてやろうか。いやホントに今年こそ仕事もプライベートも充実させて島耕作みたいになりたいっすよ。そんなこんなで私のことはさておき、皆様にとって2005年が良い年になりますようにと偽善者っぽく締めてみる。

2005.01.01

コメント(3)

-

やっぱり本当に怖いのは人間である。

明日は休みだ仕事もない早起きなんかしなくてもいいっつーことで、久しぶりに深夜番組をがっつり観た。そんな中、初めて観たフジテレビの『クイズ!スパイ2/7』という番組。この番組はクイズ番組であるがただのクイズ番組ではない。7人の出演者の中、2拓クイズの答えを全て知っているスパイが2人潜んでいる。その他の5人はプレイヤーである。7人の出演者は全員で相談して1つの答えを導き出す。その答えが正解していればそのまま番組は進行する。しかしその答えが不正解であれば、デリーターと呼ばれる親は1人を指名しデリート(消去)させるのだ。プレイヤーは早くスパイを見つけ出して消去できれば勝利。逆にスパイは巧みに不正解に導き、プレイヤーを消去できたら勝利というわけだ。実に小難しいクイズ番組であり、お互いの腹を探り合う心理戦が見ものである。今回の出演者は…山咲トオル平山あやますだおかだの大きい方(ますだかおかだか忘れた)江川達也加藤夏希セイン・カミュ顔は見たことあるけど名前を知らない芸人の7人。この7人が「あいつがスパイなんじゃねーの?」と探り合い疑い合いながら番組が進行していくわけである。番組の冒頭で、2人のスパイの内の1人が山咲トオルであることは視聴者に知らされている。もう1人のスパイは誰なのか、というのは視聴者にもわからない。とはいえ、私もそんなに本気で観ていたわけでもないので「別に誰がスパイでもいいんじゃなーい」と思って観ていた。そして番組の終盤。残された解答者はセイン・カミュと山咲トオルと平山あや。デリーターはセイン・カミュの番。セイン・カミュはクイズに不正解だったため、山咲トオルか平山あやのどちらかを消去することになる。セインは山咲トオルを消去するようなことを言いながらも土壇場で平山あやを消去した。そこでセインが言い放った一言…「なぜなら、僕とトオルちゃんがスパイだからさ」自分が消されたことに驚いた平山あやは茫然自失。そこで初めて山咲トオルとセインがグルだったと気づいたわけだ。思わず観ていた私もゾクッとした。カッと目を見開いて不適にほくそ笑むセインの顔が物凄く怖かった。普通のバラエティ番組だと思って観ていた私も、善良そうなセイン・カミュがいきなり手のひらを返し邪悪な表情を浮かべたときに鳥肌が立った。人の表情を観て「怖っ」と思ったのは、ドラマ『ラブコンプレックス』で木村佳乃が目をクワッと目を見開いたとき以来かも。あれも怖かった。よくハリウッド映画などで「善良そうだったキャラクターが実は悪玉だった」というシチュエーションがあるが、セインの表情はそれよりももっとリアルだった。たかだかクイズ番組なのに。長々とバラエティ番組の筋書きを書くのは非常にアホくさいことではあるが、ホラー映画でも最近はあまりゾクッとこなくなった私が久しぶりに背筋が寒くなったので、日記に記してみた。『クイズ!スパイ2/7』あなどれなし。

2004.11.06

コメント(2)

-

『着信アリ』

2003年制作の日本映画。監督はVシネから大バジェット映画まで多作な三池崇史。主演はこの映画の主題歌も歌う柴咲コウ。女子大生・中村由美は友人たちと合コンに行く。そこで友人である陽子の携帯電話が鳴る。発信者番号はなぜか自分の携帯番号。そして陽子本人と思われる声でけたたましい悲鳴がメッセージに残されていた。発信日時は3日後の日付。そしてその3日後、陽子は携帯に残されていた時刻に、歩道橋の上から電車に飛び込んで死ぬ。メッセージ通りの悲鳴を上げて。そして今度は由美の親友である小西なつみの元に着信が来る。しかも今度は、恐怖に怯えるなつみの背後に人影が写っている画像が共に送られてくる。なつみは死の予告に取り乱し、どこから嗅ぎつけてきたのか突然訪れてきたテレビクルーの誘いに応じ、死の予告時間に生出演することになる。親友のために事件の真相を突き止めようとする由美は、同じように死の予告電話を受けて妹を喪った葬儀屋・山下と知り合う。由美と山下はなつみの死を食い止めるために奔走する。しかしその甲斐なく、なつみは生放送中に全身をねじ曲げられ無残な死を遂げる。そしてとうとう由美の携帯にも死の予告が…。三池崇史が割と真っ当な手法で撮ったホラー映画である。三池作品の中には『オーディション』というホラー映画があるが、こちらは心霊現象がどうこうという内容ではなく、精神異常者が徐々に迫り来る恐怖を描いたサイコパスものであった。「極道ホラー」と銘打った『牛頭』という作品もあるが、こちらはもはやコメディだった。しかしどちらも三池節満載というか、監督自身が嬉々として撮っている印象がある。しかしこの『着信アリ』は三池作品にしてはかなりストイックな造りというか、いつもの三池監督らしさが無いような気がする。登場人物が次々と死んでいく様はなかなかにグロテスクでぶっ飛んではいるものの、そこが取り立てて目新しいというわけでもない。原作者である秋元康に気を遣ってなのか、いつもの遊び心は封印されている印象を受ける。唯一三池監督らしさを感じられたのは、吹石一恵演じる小西なつみがテレビの生放送中に全身をねじ曲げられ悶死するシーンか。アイドル女優を使って、全身の骨をバキバキいわせて殺すなんて普通の監督はやらないだろう。このシーンを観て、私の中で吹石一恵株が急上昇。『リング』の竹内結子ばりに豪快な死にっぷりである。しかしこの映画、結局何がどうなっているのかよく分からない。要は幽霊たちが携帯電話を通じて人々に襲い掛かってくるわけなのだが、その理由が最後までまったくピンと来ない。そもそもこの映画に出てくる幽霊はなぜ携帯電話というツールを媒体としているのか。実にまわりくどい。『リング』の貞子はビデオテープをダビングするということで怨念を伝播させていくのだが、こちらにはまだ説得力があった。というか疑問を疑問とさせないインパクトがあった。しかし『着信アリ』の幽霊は、わざわざ携帯電話の持ち主の番号で着信を残し断末魔の声のメッセージを残し、そしてやっとこさサクッと殺すという、実に面倒臭い方法で人々を襲う。しかもこの幽霊はなぜ他人を巻き込んでいくのかもよく分からない。ラストで明かされる事件の真相は実にこじんまりとした次元での怨念が原因である。そんな個人的な怨念をなぜ不特定多数の他人に向けて伝播するのかが不明である。きっと原作者の秋元康は「ホラーを作るに当って、目新しいツールは何か」ということで携帯電話を選び、ストーリーは後付けで組み立てていったのであろう。だからこの『着信アリ』は矛盾や腑に落ちない部分ばかりが目に付く。そういや韓国映画で『ボイス』という携帯電話を使ったホラー映画があったが、こちらも同じように腑に落ちない部分がたくさんあった。もしかしてパクリ?主演の柴咲コウは、正直ホラー映画に向いていない。確かに芝居は巧いのだが、顔の造作や雰囲気が恐怖に怯えるヒロインに向いていない。三池監督自身も「恐怖に怯える柴咲コウの顔が一番怖い」と言っているが、ごもっとも。観客以上にギャーギャーと怯えているので、観ている側はなぜか安心してしまうのだ。どうもストーリーのアラばかりが目に付く映画である。ホラー映画なんてものは正直アラを探せばキリがないものではあるが、ストーリーの稚拙さと演出の甘さがアラを露呈させているように思える。『リング』のように、よく考えれば矛盾だらけのストーリーでも演出がしっかりしていれば、ハッと息を飲むようなリアルな恐怖映画ができあがる。『着信アリ』はただ安直なグロさだけが見所の、後を引かないショッカー映画である。★★☆☆☆

2004.09.09

コメント(1)

-

キャッツアイばりにレオタードが似合う由美かおる。

私がよく利用しているツタヤの邦画コーナーに、なぜだかよくわからないが『由美かおる 西野式ダイエット呼吸法』というDVDが並んでいる。どうして邦画コーナーに置いてあるのか謎なのだが、なぜか目に付くたびに手にとってしまう不思議なDVDだ。もちろん借りたことはないが。しかも手にとってジャケットを眺めているところに人が通りかかると、思わずササッと棚に返してしまう。むしろAVを物色しているよりも恥ずかしいかも。ところで西野式呼吸法とは何ぞや?さっそくヤフーで検索!インターネットって素晴らしいですね。公に聞けないようなことでもちゃんと答えてくれるんですから。西野式呼吸法の創業者は西野皓三氏。奈美悦子や由美かおるを輩出した西野バレエ団の設立者らしい。なるほど。写真を見る限り60代かと思いきや、プロフィールを見ると昭和元年生まれとある。っつーことは御年78歳、ってマジかよ。西野皓三氏の挨拶がホームページに掲載されている。読んでみる。「呼吸には肺から酸素を取り込み炭酸ガスを排出する外呼吸と、身体にある臓器の細胞に酸素を供給し炭酸ガスを放出する内呼吸(細胞呼吸)があります。細胞呼吸の主役がエネルギーの発電所ミトコンドリアで、グルコースからエネルギー貯蔵分子ATPを産生し、分子モーターを動かしたり、あらゆる細胞の活動に必要なエネルギーを生み出す働きをしています。細胞呼吸がまさに生命エネルギーを産生しているといえます。そして西野流呼吸法はこの細胞呼吸をも活性化する画期的メソッドなのです」…ちーともわからん。挨拶の割にボリューム満点の内容である。締めくくりには「西野流呼吸法は細胞を蘇えらせ、生命エネルギーを培い、若さと美しさを創る、現代における奇跡の呼吸法とも言えるのです」と記されている。なんだか若干スピリチュアルな匂いがする。「I can fly!」で御馴染みのク○ヅカ君が食いつきそう。呼吸方法を変えるだけで若さと美貌が保てる。そりゃ奇跡っちゃ奇跡ですが、胡散臭いっちゃ胡散臭い。西野式呼吸法を実践するのに「なんだかピンとこないわ~」と二の足を踏んでいるマダムたちのためなのかなんなのか、ホームページには由美かおるコーナーが設けられている。まあ言っていることはテレビ通販の体験者エピソードみたいなもんだが。私自身、由美かおるというとレオタードを着てワンツーワンツーとエクササイズをしているか、『水戸黄門』でいつまでたってもお色気要員であるというイメージしかないのだが、プロフィールを読むとなんだか凄いことになっている。「ゴールデン・アロー賞の新人賞、グラフ賞4回、第1回スイムスーツグランプリ2000エレガンス部門賞、2001年ベストスリミングビューティ賞、第13回日本ジュエリーベストドレッサー賞など数多く受賞。海外では、チリ国際音楽祭、ブラジル国際音楽祭、ベネチア国際音楽祭に入賞、テレビ・ユーロビジョンで西ヨーロッパ全域にワンマンショーを放映。厚生大臣の私的諮問機関「国民健康会議」委員、厚生省「医療審議会」委員に選ばれる。酒田短期大学講師、大阪国際女子大学客員講師を歴任。合気道4段」人には知らない面がいっぱいあるもんだ。今年で54歳になるらしい由美かおる。テレビなどでたまーに見かけるが、そのプロポーションは磐石というよりも常軌を逸している。私は「オバサンはオバサン臭いほうが自然」と思っているタイプなので、妙にツヤツヤしているオバサンを見るとちょっと引いてしまう。女心はなかなか理解しがたい部分ではあるが、「年相応」という言葉が通用しない由美かおるの姿はちょっと怖い。というわけで、金銭的にも精神的にも余裕があるときに由美かおるのDVDを借りてみようかなと思った次第である。90分間まるまる由美かおるだなんて、なかなかあり得ないことですからね。

2004.09.06

コメント(4)

-

『群青の夜の羽毛布』

2002年制作の日本映画。原作は山本文緒の同名小説。監督は『がんばっていきまっしょい』『解夏』の磯村一路。主演は本上まなみ。大学4年生の鉄男はバイト先であるスーパーによく来る女性・さとるに想いを寄せている。ある日、スーパーで貧血を起こして倒れたさとるを介抱したことから交際を始める。鉄男はさとると付き合っていくうちに、彼女の心の中に巣食う深い闇に気づく。厳格な母親に統率され続けていたさとるはそこから逃げ出そうともがき苦しむ。それを鉄男はなんとか救い出そうとするのだが…。この映画は一見ラブストーリーのようだが、その根底にあるのは「家族」という切っても切れない関係の歪みを描いた心理サスペンスである。主人公のさとるは教師をしている厳格な母親に統率され続けてきた。あっけらかんとした妹とは違い、彼女は家から逃げ出したいという思いと家に留まり続けなければならないという思いの間で葛藤している。「母親が憎い、だけど親なんだから感謝しなければいけない」という気持ちから、自分の本当の感情を抑圧してきたのだ。それが心の傷となり、うまく社会に溶け込めない人間になってしまった。そんな主人公・さとるを演じるのは本上まなみ。常に顔色が悪い女を頑張って演じたと思う。元から本上まなみはそれほど巧い役者だとは思っていないが、雰囲気のある芝居を見せる。本上まなみは感情が昂ぶる芝居をすると妙にブサイクになる。それが面白いのだが、この映画の中で本音をブチまけるシーンではその表情が鬼気迫った主人公の心情を物語っていた。相手役の鉄男を演じたのは玉木宏。彼の存在がこの映画を引っ張っている。何かしら心に重いものを抱えた登場人物が多いこの映画の中で、鉄男の屈託の無さや真っ当さが一筋の光になっている。当時の玉木宏も決して芝居が巧いわけではない。でも彼が持つ嫌味のない雰囲気が活きていたと思う。髪型はかなりヘンだが。そしてこの物語の一番の核となるのが、さとるの母親である。演じたのは藤真利子。その厳格な芝居に圧倒される。さとるが門限を過ぎて帰ってくれば容赦なくビンタを張る。門限を過ぎた理由になってしまった鉄男の頬すらも容赦なく張る。女ひとりで娘2人を養ってきた彼女は、社会に馴染めないさとるに辛くあたる。娘に注いだ愛情への代償として見返りを求める彼女はやはりどこか病んでいる。自分では良い母親だと思ってやっていることなのだが、それが娘たちを苦しめている。それがきっと彼女自身もわかっているのだが、どう接すればいいのかわからない。きっとこの母親自身も愛情に飢えた人間なのだろう。藤真利子の芝居はさすがに迫力がある。暗い食卓で娘2人と鉄男が食事をするシーンで、鉄男がぺらぺらと喋っているのを諌める意味で机をコツンと叩く。それだけで観ているこちらもドキッとしてしまう。一見優しそうな笑顔の裏に狂気を秘めている母親を熱演している。鉄男がきっかけとなって、今までなんとか取り繕ってきた家族は崩壊していく。それぞれの脆さが露呈して、お互いを攻撃しあう。母子がぶつかり合うシーンは修羅場ではあるが、お互いが殻を破ったという意味での感動を得られるシーンでもある。普通の家庭に育った人間にとっては、この家族の姿は異常である。親子の関係というのはやはり切っても切れないものである。「そんなに辛いなら逃げればいいじゃん」と言うのもきっと安直な話なのだろう。親から受けた傷を自分の子供に与えてしまうという、悪しき鎖は実際の社会でも存在する。そこでその鎖を断ち切るには何が必要なのかを考えさせられる。さとるはよく鉄男の腕を掴む。序盤でのそれはすがりつく意味であったが、ラストで腕を掴むという行為は、足をしっかり地に付けて共に生きていこうという希望に満ちている。鳥籠の中の鳥が、やっと羽ばたいた。そんな印象のラストである。全体的に重い印象の映画であるが、ストーリーに引き込まれてしまった。『がんばっていきまっしょい』では爽やかな高校生の青春を描いた磯村監督だが、こういう大人の物語も味わい深い演出で魅せる。ニクい監督である。★★★★☆

2004.09.01

コメント(1)

-

韓流ってことでチョー・ヨンピルブームとか起こらないのか。

なんだかしばらく見ない間に楽天もかなり様変わりしてしまった。新しい機能とかも追加されていて、正直浦島太郎状態。別にそんなに細かい機能なくたっていいんじゃないかえ?そして私が登録している「映画・TV」のページにも異変が。やけに「パクヨンハ」という単語が目に付くのだ。いや、私だって知ってますよパクヨンハくらい。『冬のソナタ』に出ている人なんでしょう?韓流ってヤツですな。私の最近のお気に入りの単語でもある「パクヨンハ」。非常に語呂が良い。イ・パクサとはまた違う味のある響きを持っている。しかし一体なんなんだろうこの韓流。一時「韓国のSMAP」とか言われていたシンファなるグループが水面下でブームになっていたが、この韓流はそれとはまたちょっと異なる。要は全ては『冬のソナタ』にあるのだろう。私は『冬のソナタ』を観ていないために偉そうなことは何一つ言えないのだが、世の女性たちは『冬のソナタ』の役と実在の俳優を一体化させて狂喜乱舞しているのだろう。要は、ヨン様が『冬のソナタ』に出演していなかったらこれほどまでに騒がれなかったんじゃないかってこと。ヨン様って、別にそれほど男前ってわけでもない。一部では松尾貴史に似てるとか松尾スズキに似てるとか言われている。いわゆる一つの松尾顔ってことで。こんなこと言ったら怒られるかも。ちょっと前に、世の女性が「レオ様~レオ様~」と言っていたのも『タイタニック』効果があったからこそだとは思うが、それともまたちょっと異なる気がする。韓国ドラマは日本のドラマが失ってしまったものを含有しているようだ。「純愛」というテーマを恥ずかしげもなく盛り込んでいる。バブル期にトレンディドラマの洗礼を受け、現在の手垢にまみれてしまった日本のドラマに飽きてしまった世の女性たちは再び「純愛」を求めてアンテナを韓国に飛ばしてしまったのだろう。今の時代、クサいくらいがちょうどいいのかもしれない。しかしである。日本の男性で「ヨン様は恰好いいよな~」と言っている人を見たことが無い。おそらくみんな「ヨン様くらいだったら俺でもなれるんじゃない?」と思っているに違いない。なんか身の回りにいそうな韓国メンズにチャクラが開きっぱなしの女性を見ると、複雑な気持ちである。この韓流、行き着く先はどこなのであろうか。気になるところである。

2004.08.22

コメント(8)

-

『あなたの隣に誰かいる』

夏カゼをひいてしまった。仕事をしている最中から鼻水は止まらないし、頭はポーッとしてくるしで困ったものである。そんな状態であるがゆえに「今週末は家で安静にしなきゃな」と思った。しかもこんな時に限って、金土日と私以外の家族全員が旅行にでかけてしまった。ただ家で寝ているだけではつまらないのでDVDを借りて帰ろうとツタヤに寄った。そして、たまには映画じゃなくドラマでも観てみようかと思い立った。本当は『Dr.コトー診療所』をもう一回堪能したかったのだが、すでに借りられてしまっていたので、本放送の時には2回ほど観て諸々の理由でリタイアしてしまった『あなたの隣に誰かいる』全4巻を借りて帰った。しつこいようだが、私は夏川結衣が大好きである。なので私にとってこのドラマは、愛しの夏川結衣が何時間も拝めるというだけで価値があるわけである。それにしてもである。このドラマはかなり怪作というか珍作である。一応ホラーというカテゴリなのだろうが、なんだか色々な要素が詰め込まれていてワケがわからないことになってしまっている。奇妙な近隣住人たちとの関わり合いはブラックコメディ風だし、あからさまに怪しい隣人が迫り来る様はサスペンス風。そして愛する我が子と引き離されてしまうところは妙にヒューマンドラマ風である。んー、感情移入しづらい。色々なところに伏線を張ってはいるものの、それらのほとんどは消化不良で終わってしまう。たぶん脚本家の方も収拾つかなくなってしまったのかもしれない。そしてこのドラマはホラーであるにも関わらず、全く怖くないというところが致命的かも。もともと火曜9時に放送していたということもあり、あまり過激なことはできなかったのかもしれないが、それにしたって怖くない。ホラーにしてはジメッとしたところがなく、非常にカラッとした印象を受けるドラマである。それは主演の夏川結衣とユースケ・サンタマリアの成すところが大きいのだろう。このドラマはホラーとしては駄作であるが、作品自体のテンションはなかなか捨てがたいものがある。主演の夏川&ユースケももちろん好演しているが、脇を固める北村一輝・白石美帆・戸田菜穂の演技に目を見張るものがある。北村一輝が演じる男は、この物語の核となる人物である。三白眼気味の目から発される怪しげな眼力が非常に効果的。しかも彼が演じる役は実は人間のようで人間ではないのである。そんなゴールデンタイムの連続ドラマらしからぬオチにのけぞってしまった。薄気味悪い北村一輝の存在感が光っている役柄である。北村一輝の妻役を演じた白石美帆にもちょっと驚いた。中盤まではごく普通の奥さんであるのだが、あることを境に彼女の理性は吹っ飛んでしまう。終盤で見せた、彼女のノーメイクの捨て身の演技は見所である。白石美帆という女性には今まで何ひとつ興味を持っていなかった私であるが、このドラマを観て彼女の「地獄に堕ちろ!」というドスの効いたセリフが頭から離れない。意外とポテンシャルを秘めた人かもしれない。そしてもう1人、戸田菜穂の壊れっぷりも印象的である。夏川結衣の友人役を演じているのだが、こちらも中盤までは理性を保っている楚々とした女性であったのだが、実は心の中にドロドロとした情念を秘めていた人物であることが発覚。彼女は見てはならないものを見てしまってから、著しく精神が壊れてしまう。夏川結衣と揉み合って2階から転落するシーンの形相が凄い。女優魂もここまで見せられるとちょっと引く。その後の戸田菜穂は、シャンデリアの下敷きになったり幼児退行してしまったり首にハサミを突き刺されて殺されたりとどえらい展開を見せる。特に幼児退行して、「ここに人殺しのおねえちゃんがいるよー(キャッキャ)」というセリフが秀逸。笑った。このドラマは怖いというよりも笑える。恐怖と笑いは紙一重だと言うが、そういう次元の話ではなくハナっから笑わそうとしているとしか思えない。このドラマは、フジテレビに寄せられた投書を元に作られたというが、いったいどこからどこまでが実話なのか。あまりにリアリティに欠ける展開に疑問を感じずにいられない。ともかく『あなたの隣に誰かいる』、偉大なる怪作である。「地獄へ堕ちろ!」と叫ぶすっぴん白石美帆さん。poohとか言ってる場合じゃないっすね。 女優魂をナイスな表情で体現する戸田菜穂さん。このあと2階から転落、そしてシャンデリアの下敷き。体張ってます。

2004.08.21

コメント(0)

-

路チューは警察が取り締まるべき。

会社帰りに地元の駅構内を歩いていたら、柱にもたれかかって男女が熱い抱擁&ディープな接吻を交わしていた。「やれやれ、最近の若いモンは」と思いチラッと見てみたら、40代後半とおぼしきカップルだった。他の通行人も思わず「ええっ?」という顔をしていた。目がテンになるとはまさにこのことである。なんかすげぇモン見ちゃった。おげ。

2004.08.16

コメント(7)

-

『ラストサムライ』

巷で話題だった『ラストサムライ』をやっとこさ観た。2003年制作のアメリカ映画。舞台は1876年。ネイサン・オールグレン大尉は、日本政府から反乱軍の制圧軍隊を訓練して欲しいとの依頼を受け、海を渡る。しかしネイサンは軍隊を完全に育てる間もなく、反乱軍に囚われてしまう。反乱軍の首領である勝元はネイサンに興味を抱き、自らの土地に招きいれ共に過ごすことになる。冬を越し春が来て、ネイサンは解放されることになるが、彼の目に映ったのは堕落しきった日本政府の姿だった。政府が勝元を捕らえたと聞くと、彼は反乱軍の一員となり勝元らを救出する。そして政府軍と反乱軍との戦いが始まる…。ハリウッドが描いた日本、そして題材がサムライということで、私にとってはどうも食指が動かないタイプの映画であった。しかも上映時間が2時間半以上ということもあり、やや敬遠していた部分も否めない。しかし観始めてみたら、なかなかの出来である。もちろん様々な違和感や矛盾はあるものの、「日本人をしっかり描こう」という姿勢には好感が持てる。主演のトム・クルーズは演技面では磐石であり安心して観ていられる。やはりこの映画で語られるべき役者は勝元役の渡辺謙であろう。ハリウッドに認められるのも納得の、スケール感に満ちた存在感を持っている。威厳に満ちていながらもそこはかとなく優しさを醸しだしている彼の芝居についつい見とれてしまう。他にも日本人キャストとして真田広之や小雪などが出演している。アメリカ人が観ても見劣りしないような日本人役者としてキャスティングされた彼らであろうが、それでも彼らはハリウッド映画ということで気負ったところもなく実に日本人らしい芝居を見せる。そこもこの映画で感心したところである。2時間半という決して短くない、むしろ長いくらいの上映時間であるが、戦闘シーンで迫力の映像でワクワクさせ、ネイサンと村人の交流のシーンでほのぼのとさせられるように、緩急をつけた構成で飽きさせることはない。特に戦闘シーンであるが、大人数のチャンバラシーンをハリウッド的な動きのある演出で撮っている。これはかなりの迫力である。画面の中には何百人という役者がひしめきあっているのだが、その1人1人に目を凝らしたくなるような躍動感に満ちている。このクライマックスだけでも観る価値はあると思う。そんな映像の迫力と日本人俳優の好演がある裏で、主人公であるネイサンの心情面の描き方が不十分になってしまったのが残念である。もともと罪の無いインディアンの人々を殺してきたことで、心の中に深い闇を背負っているネイサンであったのだが、その彼が勝元と接したことでどう変化していったのか?彼は侍たちのどういう部分に共鳴し、命を懸けてまで彼らと共に戦おうと思ったのか?そういった心情面での描きこみが不足している気がする。ネイサンが多くの人間の命を奪ってまで守りたかったものは何なのかをしっかり提示する必要はあったと思う。しかしそんな欠点を差し引いても、「これぞ映画!」という楽しさとカタルシスを感じられる映画である。日本人なら、きっとどこかグッとくるところがあるはずである。★★★★☆

2004.08.15

コメント(0)

-

おっととっと鬱だぜ。

はう、気がついたらもう8月でガビーン。一ヶ月近く日記をサボっていたわけで非常に困ったものである。リンクしてくださっている皆様、申し訳ありませんでした。7月は私にとってはかなり辛い月だった。というよりも本当の意味での社会人としての生活がスタートしたといっても過言ではない。4月からの3ヶ月間はいわば研修期間、たとえ成績があがらなくとも上司や先輩は優しい目で見守ってくれていたわけである。しかし7月からは具体的な目標数字がつき、成績があがらなければ「サボってたんじゃねえの?」という目で見られるわけである。もうあっぷあっぷである。ストレスというのは自分で感じる以上に体に出てくるもので、胃が収縮したり煙草の吸いすぎで気持ち悪くなったりと顕著である。営業職ということもあり飛び込み営業で愛想笑いを振りまかなければならないのだが、最近では顔面がひきつって愛想笑いができなくなってしまった時もあった。非常に致命的である。ああ、なんだか湿っぽい話だ。やめやめ。そういえば7月にとある初体験をした。それは初ディスコである。クラブじゃないのよディスコなのよ。私が勤める会社は本社が名古屋にあるのだが、1年に1回全社員が集まって行われる研修がある。その研修が終わった後はお約束のように宴会なのだが、その2次会がディスコだったわけである。なんでもウチの会社のヤ○ザと見まごう重役がそのディスコのオーナーとマブダチなのだそう。「2次会、ディスコのVIPルーム貸し切ったから来たい人はおいで」という言葉に我々新人メンバーは「ディスコ!?行ぐー!」と諸手を上げて食らい付いたわけだ。本来ならそのディスコはドレスコードがあるため、私のようにシャツにジーパンの輩は入り口でペッペッと追い払われるのだが、そこは重役の権力でホイホイ入れてくれた。地位と権力ってステキ。そしてVIPルームでドギマギしている私たちに、さらに追い討ちをかけてドギマギさせるかのようにオーナーからシャンパンのプレゼントが。しかも1本1まんえん也。それを5本。計5まんえん也。シャンパンなんか飲んだことのない私は思わずグラスを持つ手がプルプルしてしまう。「1口ウン百円…1杯ウン千円…」と味わっている余裕がないところが貧乏人の悲しい性。こんな贅沢しておてんと様に申し訳なかった。そしていざフロアに文字通り踊り出たら、ユーロビートにハイパートランスが洪水のごとく耳になだれ込んでくる。そして同時に目に飛び込んできたのはお立ち台。お・た・ち・だ・い。昭和後半生まれでバブルの恩恵に肖っていない私にはなんて甘美な響きの言葉であろうか。ミニスカのおねえちゃん達が腰をクネクネフリフリしながら踊っている姿に理性の糸が1本切れた。あとのことはよく覚えていないわけで。酔っ払ってへべれけになった同僚が、ミミズがのた打ち回っているようなブレイクダンスをしやがったので、それを皆でガシガシ蹴りまくったことは覚えているが。トイレに行ったときに目に入ったビラに「○曜日はボディコン扇子ナイト」と書いてあったのにまたアドレナリン過剰分泌。不景気不景気と叫ばれているこのご時世にまだワンレンボディコン扇子フリフリを推奨している場があるとは。世の中まだまだ捨てたもんじゃない。うたかたのバブルを味わった一夜であった。今でもあの夜を思い出すと貧乏臭い今の生活が辛気臭く感じられるわけで。好景気キボンヌ。

2004.08.01

コメント(4)

-

殺気溢れるampm。

今日の朝、駅から会社に向かう途中のampmに寄ってお茶を買おうとした。そこのampmは朝からけっこう混むのに、おばちゃん1人で切り盛りしている。レジが私の番になっても後ろにはズラーッと人が並んでいる。そこで店内に響き渡ったのは『キル・ビル』のテーマ。その瞬間、おばちゃんの顔に一筋の汗がツーッと。「イクヨ」とばかりにレジ越しの一触即発状態。なんか笑えた。

2004.07.07

コメント(4)

-

いまどき「うるうる」と口に出して言うのもすげーぜ、さとう珠緒。

いま再びさとう珠緒が注目の的である。しかも「女性に嫌われる女」という折り紙を付けて。しかしさとう珠緒という人の芸能活動のスタンスも、よく考えれば型破りである。特撮物のヒロインで注目を集め、「ギルガメッシュないと」や「スーパー競馬」で一部の男性から支持を得て、気づいたらお茶の間に浸透していた。昔脱いでいたことがある、という事実もモノともしない破竹の勢いでスターダムを駆け上った感がある。世間が若干さとう珠緒のキャラにも興味を持たなくなった頃になって、再び「女に嫌われる女」というキャラでブーム再燃。これってかなり離れ業である。さとう珠緒がそういうイメージで語られるようになったのは週刊文春の「女が嫌いな女ランキング」でトップ1に輝いたことである。輝いてないか。かつて「女に嫌われた女」と言って思い出すのが裕木奈江である。バッシングの理由はよく覚えていないが、おそらく「その男に媚びるような目が気に食わない」といったような、本人にとっちゃどーにもならないような理由だったような気がする。しかし裕木奈江は「職業・女優」であったために、バラエティ番組のような素のキャラ(バラエティ番組に出ている人間が皆素を出しているとは限らないが)を発揮する場も無くフェイドアウトしてしまった。そこでもし裕木奈江が「ああ男に媚びてますよ」と開き直っていたらこれまたバッシングの嵐だっただろうし、「男に媚びてなんかいません!」と激怒したりなんかしたらそれこそ袋叩きだったであろう。つまり女性のバッシングというのは、いったん毒牙にかかってしまったらどーにもこーにもしようがない袋小路なのである。マッキーが言うところの、ハングリースパイダーの巣にかかったビューティフルバタフライなわけである。そこでさとう珠緒の凄いところは、そういったブリっ子キャラをいったん自分に落とし込んで、また世間に還元しているところである。さとう珠緒マッチポンプ状態なわけだ。そしてそこから成長スパイラルを駆け上っているというところは並外れた神経ではできないことである。かつてはブリッ子キャラが愛されていた時代もあった。しかし現在、女性が自立する時代において、男に媚びた目をするブリッ子キャラは忌み嫌われる風潮がある。「女が嫌いな女」とは裏を返せば「男が愛玩したくなる女」ということでもある。あくまで一般的なイメージの話であるが。優香やら井上和香などもこの部類か。何かの雑誌で読んだが、女は同性に求めるレベルが高いのだそうだ。だから圧倒的に整った顔をしている柴咲コウなどは女性にも人気があるし、スタイルが良いモデルなんかも崇め奉られる存在にあるわけである。その点、さとう珠緒や井上和香などは「大したこと無いのにチヤホヤされている」という目で見られ、非難の対象になっている。女にとっては、さとう珠緒の潤んだ目や、井上和香の不必要なまでに尖ったペットボトルの口のような唇が「手練手管で男を堕とそうとしている」という目で見られるのであろう。しかしさとう珠緒は実に潔い。そのキャラを前面に押し出しているのが逆にあざといくらいだ。たとえ「男に媚びてるよね」と面と向かって言われても、目を潤ませ眉毛を8時20分にし小首をかしげて「そんなことないですぅ~」とのたまうあたり、バリバリ媚びてんじゃねえかとツッコミを入れたくなる。しかしそんなツッコミをすること自体が野暮な話であり、そしてまたそんなツッコミが彼女の生きる糧となるのである。逆境をモノにする女・さとう珠緒。ハムスターのような風貌でありながらハイエナのような獰猛さを秘めている。そんな珠緒を私は嫌いじゃない。むしろ好きかも。

2004.06.21

コメント(12)

-

『キューティーハニー』

現在公開中の日本映画。原作は言わずと知れた永井豪の同名コミック。監督は『新世紀エヴァンゲリオン』『ラブ&ポップ』の庵野秀明。主演は佐藤江梨子。上司に怒られても底抜けの明るさで決してメゲないOL・如月ハニーは、実は「Iシステム」によりチョーカーに触れて「ハニーフラッシュ!」と叫べば無敵のヒーローに変身するキューティーハニーだった!そんなハニーを謎の秘密結社・パンサークロー、そしてアメリカ国家安全保障局・NSAまでもが「Iシステム」の謎を探るべく狙い始めた。そんな騒ぎの中、ハニーは警視庁公安8課の秋夏子警部や新聞記者の早見青児とめぐり合う。愛する仲間を救うために、ハニーは悪と戦い続ける…。この映画は佐藤江梨子ありきの映画である。彼女が演じるキューティーハニーを観てしまうと、「他にキューティーハニーを演じられる人がいるだろうか?」と思ってしまう。それほどまでにこの映画での佐藤江梨子は唯一無二の存在感を放っている。スパイダーマンにしろ仮面ライダーにしろ、孤高のヒーローは常に悩める存在である。キューティーハニーも御多分に漏れず、任務を全うするために常に孤独な存在である。しかしハニーは決してクヨクヨと悩んだりしない。常に元気な笑顔で、辛い現状を打破するパワーを持っている。そんな底抜けの明るさがこの映画全体を覆っている。そんなハニーが事件の最中に出会う刑事・秋夏子もまた孤独な女性である。やり手であるが故に敵も多く、常に自分自身を殻に閉じ込めてしまっている。そんな彼女もハニーとの不思議な友情を育んでいくうちに徐々に変化していく。夏子がハニーを認めていく過程も、ストーリーの大きな軸の1つである。『下妻物語』もそうだったが、全く違う境遇の人間がお互いを認めていく姿はなかなかに清々しい。凝り固まった価値観を突き崩すことの大切さを何となく感じてしまった。悪の秘密結社・パンサークローの面々を演じた役者も実に多彩。総統であるシスター・ジルを演じるのは篠井英介。女性であるシスター・ジルを男性である篠井英介が演じることで、どことなく異形の存在が際立っている。パンサークロー四天王の中で最強戦士であり、超ナルシストであるブラック・クローを演じるのは及川光博。戦いの前に1曲歌うというヘンな奴である。これは絶対に及川光博に当て書きされたキャラクターであろう。かなりデフォルメされたキャラクターを嬉々として演じている及川光博が印象に残る。パンサークロー四天王のパワーファイターであるゴールド・クローを演じるのは片桐はいり。腕からミサイルをドッカンドカンと発射し、海ほたるを爆破するシーンは圧巻。この役を演じるために、片桐はいりは生まれて初めてTバックを買いに行ったとか。素敵なエピソードである。パンサークロー四天王で、気位が高く人を殺めるのが大好きなサディストであるコバルト・クローを演じるのは小日向しえ。足や腕が自由自在に伸縮し、背中からワサワサと何本も腕が出てくるのが気持ち悪い。天井を蜘蛛のように這いつくばる姿もかなり奇抜。エレベーター内でのハニーとの死闘はなかなかの見もの。パンサークロー四天王の中で頭脳派であるスカーレット・クローを演じるのは新谷真弓。子供のような口調で喋るくせに、口から発するビームはかなりの破壊力を持つ。かなり強いキャラだと思われるが、最期はちょっとあっけなかった。この映画はアニメや特撮物に慣れ親しんだ人にはかなり楽しめると思われるが、あまりそういったジャンルが好きでない人には全くもってポカーンな内容かもしれない。ハリウッドでは『スパイダーマン』やら『ロボコップ』などといった特撮めいた作品を大真面目に作っているが、日本映画ではこういったジャンルを大物役者が本気で取り組んだ作品はありそうでなかった。そういった意味ではエポック的な映画かもしれない。実写をコマ撮りしてアニメーションのように展開させる「ハニメーション」を随所に散りばめるなど、遊び心に富んだ作品である。しかしコミカルな場面での笑いのポイントがかなり空回りしているのが残念。見所が多いだけに、笑えるシーンでもっとツボに入れて欲しかった。何はともあれ、この映画は何も考えずに観られるおバカ映画である。倖田來未(漢字変換めんどくさい)がリメイクした主題歌も妙に印象に残る。★★★★☆

2004.06.13

コメント(2)

-

メリハリのメリとハリってどういう意味かしらん。

お久しぶりでございます。かなり日記をサボっておりました。やはり社会人になってからというもの、なかなかに忙しく家に帰ってきても飯食ってバタンキュー状態の毎日であったため、パソコンを開かない日も多かったわけで。営業という仕事は本当に自分との戦いであることを実感した二ヶ月であった。しかも私が行っている営業は飛び込み営業が主なために、お客さんに怒鳴られたり無視されたり、ドーベルマンに吼えられたり子供に泣かれたりと様々な面倒臭いことを経験した。逆に私自身を気に入ってくれるお客さんに出会えたりと嬉しいこともあった。7月からは具体的な数字の目標が出てくる。これからが本当の闘いである。ガクプルものである。とは言っても営業という仕事はオフィスから出てしまえば行動スケジュールは自分自身に委ねられる。最初のうちは気張って1日80件以上回っていたが、いまやダルダルになってきてしまった感がある。先日は仕事中に同期とビリヤードに行ってしまった。生まれて初めてのビリヤードは仕事中にスーツで。でもそんな状況に罪悪感を感じなくなってきてしまった自分に罪悪感。先輩たちも実はけっこうサボっていることを最近知った。普通に仕事中に家に帰って寝ている先輩もいる。でも仕事する時はバッチリ仕事しているから、何事もメリハリが肝心だということだろう。メリハリつけたいのだが、今の私はハリがないためにメリメリ状態である。ファイトー、いっぱーつ!自分自身で喝を入れても、どこか空回り。

2004.06.12

コメント(4)

-

『下妻物語』

現在公開中の日本映画。原作はお耽美系小説を書くことで有名な嶽本野ばら。監督は「サッポロ黒ラベル」などのCMを手がけたことで有名な中島哲也。主演は深田恭子。舞台は茨城県下妻。このヤンキーまみれの街でフリフリのロリータファッションに身を包む少女、竜ヶ崎桃子が主人公。彼女はお目当てのブランドで買い物をするために、2時間半かけて東京の代官山に通っているのだ。彼女は自分の信念を強く持っているために友達が全くいない。しかし彼女自身は友達がいないことを微塵も淋しいとも思っていない様子。ロリータファッションに身を包みたくても手持ちの金が無くなってきた桃子は、元ヤクザの父親がかつて扱っていたバッタもんブランドを個人販売しようとする。そこに買い手として現れたのが、同い年のツッパリスケ番・白百合イチゴであった。まったく正反対のベクトル上を生きている2人の間に、奇妙な友情が育まれていく…。滅法面白い映画だった。何よりもテンポがいい。そこのところは数々のコミカルなCMを手がけてきた中島監督の腕だと思う。CGやアニメ、テロップなどといった、映画としては飛び道具的なツールを使ってはいるが、それが逆にテンポ感を増しているし、このエキセントリックな映画にマッチしていて違和感が無い。そして深田恭子演じる桃子と土屋アンナ演じるイチゴの対比も絶妙である。まったく相容れないと思われる人間同士が理解しあう姿に人々は感動するものであるが、ロリータとヤンキーとはなかなか思いつかない人種である。まずこのテーマが慧眼である。桃子は外見こそフリフリのガーリーだが、考え方は実にクールであり、家庭環境に関してもどこか醒めた目で見つめている。「友情」や「愛情」などに常に無関心で、ただただロリな服装に身を包んでいれば満足というキャラクターが面白い。しかもそんな恰好で普段歩いているのは、普通に牛が歩いている田んぼの畦道というギャップも笑える。そしてまた深田恭子のルックスがロリータファッションにピッタリである。実に可愛い。萌えた。イチゴはかつて内向的な少女だったが、ある日ブツンと頭の中の糸が切れてパジャマのまま夜中にチャリンコで暴走している時に、レディースの頭に声をかけられその道に染まってしまったという経歴を持つ。時代錯誤な特攻服に身を纏い、不必要なまでに熱い彼女もかなり極端なキャラクターである。しかし表面上は屈折していながらも、内面は人一倍弱い彼女も実に愛すべきキャラクターである。土屋アンナ(ビョーク似)という女の子はあまり知らなかったが、実にヤンキー芝居が堂に入っている。今後の芸能活動が心配になるほどの名演技であった。この2人が出会って徐々に友情を築いていく姿に笑ったりジーンとしたり、映画としての楽しみが凝縮された1本である。この2人の周囲を固める人々も実にユニーク。桃子の父親で元ヤクザの男を演じるのは宮迫博之。落とし前として小指を詰められそうになったときに発した「小指がなくなったら、ピアノ弾かれんようになる~」が名言。彼のお笑いのセンスが存分に活かされている。桃子の母親で自由奔放な女を演じるのは篠原涼子。京唄子ばりのファッションがまず笑える。男なしでは生きていけないという性格で桃子と夫を捨ててしまうのだが、その吹っ切れたキャラは憎たらしいというよりも潔い。桃子の祖母役には樹木希林。昔は相当なワルだったのだが、誰にも甘えられなかった反動で桃子に甘え放題の祖母である。「桃子ちゃん、200円ちょうだーい」と甘える仕草が愛らしい。ババアだけど。他にも岡田義徳・小池栄子・矢沢心・生瀬勝久・阿部サダヲなどが脇を固める。どのキャラクターもデフォルメされまくっていて、中途半端さがなく徹底的にコミカルである。そんな潔さもこの映画の面白さである。レディースを演じた小池栄子と矢沢心のキレっぷりが妙に印象的。ハマリすぎだっつーの。かなり細かく笑えるモチーフを散りばめつつも、最後にはキチンと映画としてのカタルシスが感じられるエンターテイメント作品に仕上がっている。テーマは「友情」であるが、それも押し付けがましい描写でないところも心地よい。これはぜひ若い人に観てもらいたい。そして大いに笑って、何かを感じ取ってもらいたい。★★★★★

2004.06.11

コメント(0)

-

やや加齢臭の気が出てきたのでファブリーズを買おうかと悩んでいる23歳。

最近、言うこと考えることがオヤジ化してきてしまった。加齢に伴い、脳細胞にカビが生えてきたのだろうか。「前からじゃん」と言われそうな気もするが。京王線の駅に「柴崎」という駅がある。もしこの柴崎駅周辺に英会話教室なり予備校なりができたとしたら、やはり「柴崎校」になるのだろうか。柴崎校→シバサキコウぷぷぷ。面白いぢゃないの。と思ったので、会社の同期に言ってみたらシラーッと「オヤジギャグ?」と言われた。ヒジョーにキビシー。これまたオヤジギャグでした。

2004.05.17

コメント(1)

-

宮部みゆき『理由』

最近は本を読む時間もなかなか取れなくなってしまったが、久しぶりに小説でも読もうかと手に取ったのが、この宮部みゆき作『理由』。実は一度単行本で読んでいたが、この膨大な小説はなかなか一度では理解できなかったので、再度文庫本で読んだわけである。ある嵐の夜、東京都荒川区内の超高層マンション「ヴァンダール千住北ニューシティ」で4人の男女が惨殺された。当初、家族と思われた被害者たちだが、やがて赤の他人同士であることが判明。彼らを殺したのは誰なのか?そして彼らは一体誰なのか?様々な人間の証言が積み重なって、やがて真実が明らかになる…。今までに宮部みゆきの小説は何冊か読んできたが、この『理由』は文句無く彼女の作品の中でトップクラスの出来ではないだろうか。この作品で直木賞を受賞したのもうなずける。『理由』の大きな特徴は、主人公がいないことである。物語はルポタージュ形式を採っており、無人称で進んでいく。無人称ということもあって、ストーリーに主観的な言葉が挟まれることは殆ど無い。冒頭に紹介される事件のあらましでは、この殺人事件の謎が淡々と客観的に描かれるので、実にミステリアスで不気味である。なぜか知らないが、ホラー小説でもないのに怖くて鳥肌が立ったほどだ。名前がついている登場人物だけでもざっと100人以上という膨大な作品であるが、それらの人間を「その他大勢」で留めることなく、1人1人の人物をバックボーンをきっちり描写することでその人間の輪郭をはっきりさせている。つまりこの小説は「主人公がいない」というよりも「登場人物全員が主人公」と言えるのかもしれない。この物語の核となる殺人事件は、一見何ら関わりがないように見える人までをも引き寄せている。その関わりの浅さ深さには差があるが、それでも1つの事件にこれだけの人間が関わっているのかと驚かされる。1つの事件から放射線状に描き出された関係者の証言が真実を導き出している。その描写が実にリアルである。同時にこの作品はマスメディアへの警鐘も込められているように思えた。我々一般市民はこのような事件が起これば、テレビや新聞などの一方的な情報しか得ることができない。それは重要なことであるのだが、「確かな真実を知る」といった面で見れば危険性を孕んでいる。よく新聞に「○○線で人身事故、×分の遅れ」といった記事が掲載される。私はこういった記事を読むと「人に迷惑をかけるような死に方はイカンよな」とか「自分の通勤路線じゃなくて良かった」といった感想しか持たない。電車に飛び込んだ人が、どうして飛び込んでしまったのか知ることはない。実際にその現場を目の当たりにしてしまった人が、これから一生その惨状が頭から離れないということも知らない。仕方のないことではあるが、一方的な情報では伝えきれない部分のほうが多いということを物語っている。そしてまた一方的な情報の内容には、事実をねじ曲げてしまっていたり偏見に満ちたものになってしまっていることが少なくない。この『理由』という小説では、様々な人間が1つの事柄に対して違った目線で語っている。そのため言っていることが食い違っていることもある。誰が正しくて誰が間違っているのかもわからない。誰しもが自分の中の正論を述べているのだ。芥川龍之介の『藪の中』みたいなものである。マスコミが「真実」として伝えているものは本当に「真実」なのだろうか?そういう疑問を宮部みゆきは投げかけているように思える。誰もが一生懸命に生きているのに、何かの歯車が狂ってしまったことで事件が起こり、その事件が人々を巻き込んでいく。超高層マンションという舞台設定が、都会に暮らす人々の心の闇を浮き彫りにしているように思える。600ページ以上ある大長編小説であるが、一気に読ませる力がある。宮部みゆきの文章力と構成力は本当に凄いと実感させられる作品である。

2004.05.12

コメント(0)

-

『さよなら、クロ』

2003年制作の日本映画。監督は『バタアシ金魚』『きらきらひかる』などの松岡錠司。主演は妻夫木聡。ある高校にさまよいこんだ1匹の犬・クロ。とあるクラスの文化祭の出し物に引っ張り出されたことがきっかけでその高校に住み着くこととなる。こうしてクロは生徒や教師たちに愛され幸せに暮らすが、それでも別れの時はやってくる…。正直に言おう。ボロ泣きしました。とにかく犬が可愛い。可愛すぎてズルい。そんな犬がメインの映画なんてある意味反則だが、それでもこの映画は実に叙情的で暖かくて自然と涙が出てくる。この映画は完全なフィクションではない。1961年から長野県松本市の高校に住み着いた実在の犬・クロをモデルにしているのだ。この映画のシーンにもあるように、クロは職員会議に出席したこともあるほど、皆に愛されて過ごした犬なのだ。ストーリーは全てがクロ中心に回っているわけではない。高校生たちの友情・恋愛・別れといった人間ドラマが描かれつつ、そこにクロが絡んでくるのだ。妻夫木聡演じる亮介と、新井浩文演じる孝二は無二の親友である。しかし同時に伊藤歩演じる雪子をめぐるライバル関係でもある。受験を間近に控えたある日、そんな友情関係が崩れてしまう事件が起こってしまう。その事件によって、精神的に追い詰められた雪子を救ったのはクロだった。このシーンが実に秀逸だ。自殺を考えて校舎の窓から飛び降りようとする雪子を思いとどまらせようとするかのように小さく鳴くクロの姿に泣けて泣けて仕方なかった。『さよなら、クロ』は単なる動物モノではなく、クロに関わる人間ドラマもしっかりと描かれていて、そのバランスがちょうど良い。昭和の長野ののどかな情景がストーリーと相まって、懐かしくて何となく落ち着く映画でる。クロは10年以上高校に住み着いて、生徒たちに様々な影響を与えていく。しかしそんなクロも年には抗えなかった。高校を卒業して獣医になった亮介によって、病気が発見されるのだ。そんなクロを救うために、在校生賢治たちは一致団結してある行動を取る。普段は対立している生徒がクロを救うために協力して行動を起こす様子に心を打たれる。みんなクロが大好きなんだという気持ちがビンビンと伝わってくる。こういう「対立している人間が、何かのために心を1つにする」というストーリーは、映画としては常套手段であるが、でもやっぱり観ていて感動してしまう。みんなこういうのに弱いんだよな。ラストで、クロとの別れの時が来る。クロを長年可愛がってきた、井川比佐志演じる用務員は優しくクロに言葉をかける。井川比佐志はこういったしみじみした芝居が実に巧い。思いっきり感情移入してしまい、最後にまた号泣。たった2時間の映画だが、観ている私もずっとクロと過ごしてきたかのような思いに駆られてしまう。それほどまでにクロの存在感が際立っている。映画としては基本的というか古典的な手法であるが、その分骨組みがしっかりしているし、泣かせどころもきっちり押さえている。このような題材は古典的な方法で描いたほうが、より観るものの心を捉えるのだろう。ラストで、校長役の渡辺美佐子がクロに捧げた詩が印象的だった。私は詩という文学に対してあまり心魅かれたことがないのだが、韓国の詩人・尹東柱(ユンドンジュ)が書いたこの『空と風と星と詩』という詩に強く魅かれた。 死ぬ日まで空を仰ぎ 一点の恥辱(はじ)なきことを、 葉あいにそよぐ風にも わたしは心痛んだ。 星をうたう心で 生きとし生けるものをいとおしねば そしてわたしに与えられた道を 歩みゆかねば。 今宵も星が風に吹き晒される。★★★★★

2004.05.10

コメント(2)

-

『ドラゴンヘッド』

2003年制作の日本映画。監督は『NIGHT HEAD』『アナザへヴン』などの飯田譲治。主演は妻夫木聡とSAYAKA。原作は望月峯太郎の同名コミック。修学旅行生を乗せた新幹線が、静岡付近のトンネルで原因不明の事故に巻き込まれる。ほとんどの乗客が即死した中で奇跡的に生き残ったのは青木テル・瀬戸アコ・高橋ノブオの3人。3人は救助を待つが、恐怖に耐え切れなくなったノブオは発狂する。そんなノブオから、また闇の恐怖から逃げ出すために、テルとアコはトンネルを脱出する。しかしそこで彼らが見たのは、白い灰が降り積もる荒廃した地上であった。一体この国に何が襲い掛かったというのか…?『ドラゴンヘッド』は言わずもがな、望月峯太郎による大ヒットコミックである。それを映画化するという話を聞いたとき「無理だろ?」と思った。到底2時間で収まる話ではないし、あの世界観、とりわけ闇の世界を描くのはどだい無理な話だと思った。その危惧はやはり的中した。私も『ドラゴンヘッド』の原作は読んでいた。後半は訳がわからなくなり少々破綻してしまった印象を受けたものの、主人公たちがトンネルから脱出するまでの3巻までの闇の描写はあまりにも禍々しくて肌が粟立った。得体の知れない、そして正真正銘の恐怖がリアルに描かれた傑作である。しかしこの映画版『ドラゴンヘッド』にはそういった恐怖感が皆無に近い。もちろん映画ということで、スクリーン上に闇が展開してしまっては話にならない。しかしこの『ドラゴンヘッド』には「闇の恐怖」が必要不可欠であって、やはりハナから映画には向かない題材だったと思われる。ウズベキスタンまでロケに行ったということはあって、新幹線のセットや陥落した渋谷駅のセットは確かに凄い。しかし特撮技術が凄くても、内容が追いついていなければ大した感動に結びつかない。原作との比較を差し置いても、この映画はどうにも幼稚である。主人公を演じた2人の芝居からは、どうにも極限状態の切迫感が伝わってこない。こういう極限状態を経験した人は少ないため、芝居には想像力をフルに使ったテンションの高さが必要とされると思う。しかしまだ役者として発展途上である妻夫木聡とSAYAKAの芝居はまだまだリアル感を伴っていない。途中で挿入される中途半端なアクションシーンも、この映画の格を下げている。どことなくアイドル映画の様相が強い映画である。画面は荒廃した日本を映し出しているのに、どうにも終末感や悲壮感が漂ってこない。観客にもっと底知れぬ絶望感をアピールしなければならないのに、この映画は薄っぺらな希望ばかりを謳っている。終末的世界を目の当たりにした、ちっぽけな人間の弱さや脆さを描いて欲しかった。人間の描き方がとても安直で平面的なのが非常に面白くない映画である。★☆☆☆☆

2004.05.05

コメント(4)

-

アツアツカップルにバカにされて非常に9841。

渋谷の映画館に『ロスト・イン・トランスレーション』を見に行った時のこと。行列に並んでいた私と友人たちはとりとめもない話をしていたのだが、私がふとキリンとアディダスが共同開発したというスポーツドリンク「903」のことを思い出した。「あれってなんで903って言うんだろうね」と友人に聞いたら「知らない」と言う。まるでどこかの携帯機種のようだとも話した。そんな話をしていたら、後ろに並んでいたカップルの男が女のほうにゴニョゴニョと耳打ちをしたのが見えた。そしたら女は「ヤダー知ってるなら教えてあげなよー」と言いやがった。すると男は失笑交じりに「俺、関係ないもん」みたいなことを言いやがった。聞こえてんだよオマエラ。バカにすんなよコノヤロ。非常にムカっ腹が立ったわけである。そしてそんな事柄も忘れつつあったある日、駅の売店付近に例のドリンク「903」のディスプレイを発見した。何とはなしにそれを見ていた私はハッと気づいた。「9(ク)0(エン)3(サン)か!」と。クエンサンとはクエン酸のことですね。別に念を押すほどのことでもないが。しかしまあキリンとアディダスが共同開発して「9(ク)0(エン)3(サン)」とは。カッコつけたデザインの割に、商品名は「783640(ナヤミムヨオ)」レベルのセンスだったわけだ。なんかもう笑うしかない気分になった。それにしてもバカにされた187感じのカップルが291。

2004.05.04

コメント(4)

-

『ロスト・イン・トランスレーション』

2003年制作のアメリカ映画。監督は『ヴァージン・スーサイズ』で面白いんだか面白くないんだかよく分からないガーリーな世界観を発揮したソフィア・コッポラ。主演はビル・マーレイとスカーレット・ヨハンソン。この映画のタダ券をバイトの頃の先輩から頂いていたので、友人を誘って観に行くことにした。観に行ったのがゴールデンウィークの真っ只中ということでもあったので混雑は予想していたが、私のその予想をはるかに凌駕する混雑ぶりであった。渋谷のシネマライズに向かうと既に長蛇の列ができており立見だということなので、あきらめて次の回の1時間以上前に再度向かったら、これまた既に立見とのこと。ということで、生まれて初めてのお立見映画鑑賞となった。そんな私自身がロストイントランスレーション。ハリウッドスターのボブ・ハリスはサントリーのウィスキーのCM撮影のために来日した。ホテルに到着した彼を日本人スタッフは手厚く歓迎する。その歓迎に喜びを感じつつも、慣れない環境に不安感も募っていく。同じホテルに、カメラマンの夫に付き添う形で来日したシャーロットが滞在していた。仕事に追われる夫に置き去りにされてしまった彼女もまた言い知れぬ不安を感じていた。偶然エレベーターで出会った2人は、その後ホテルのバーで初めて言葉を交わす。お互いに慣れない環境で淋しい思いをしていることもあり、2人の距離は徐々に近くなっていく…。全編日本でロケーションされたアメリカ映画であり、新宿・渋谷、はたまた京都など見慣れた景色がスクリーン上に展開する。これは日本人にとってはなかなか不思議な感覚だ。「慣れない環境に置かれた寂しさ」というのはとてもよく理解できる。1人きりじゃないけど1人ぼっちである不安感というのは言いようもなく辛いものだ。そんな環境で同じような境遇の人を見つけたら、距離を縮めたいと思うのは自然である。この映画はそんな2人のラブストーリーのようでラブストーリーじゃない、微妙な距離感の映画である。しかしこの映画はどうも面白くない。はっきり言って、明確なストーリーが無いのである。「何かが起こりそうで何も起こらない」という展開が私をヤキモキさせた。観終わった後に「結局、この映画はガイジンによる日本ガイドだったのか?」と思ってしまった。そして色々なところで言われていることであるが、ソフィア・コッポラの日本人の描き方がどうも気に食わない。昔から外国人たちは映画やテレビの中で、日本人を偏見たっぷりに描いてきた。さすがにこの『ロスト・イン・トランスレーション』ではサムライやらハラキリやらスシ・ゲイシャといったプロトタイプかつ時代錯誤な日本の描写はないが、それでもどこか悪意を感じてしまうのは私だけではないだろう。「日本人は背が低い」「日本人はメガネをかけている」「日本人は挨拶がバカ丁寧」間違っちゃいない。しかしそこを強調されても困る。この映画はソフィア・コッポラ自身が東京に来た時に感じたことを盛り込んだらしい。ストーリー上は日本を訪れた主人公2人がストレンジャーなのだが、映画の視点は訪れた先の日本人がストレンジな存在である。この映画での日本の描き方には「私たちには到底理解できない」という優位性がちらついている。お互いの文化に歩み寄って何かを感じ取ろうというよりは、「サラッと傍観して、できるだけ関わらないようにしよう」というスタンスなのだ。ユタ州をバカにされるケント・デリカットの気持ちが少しわかった気がした。ソフィア・コッポラは「東京が大好き」だと言っているが、彼女が東京をリスペクトしているのかそれとも小馬鹿にしているのか、そこのところがハッキリしない。よく外国人たちに「日本の素晴らしいと思うところは?」と聞くと「伝統を重んじているところ」と言う。「日本の好きな場所は?」と聞くと「京都」と答える。要は彼らにとっての日本の魅力というのは何百年も前の日本であって、今の日本ではないのかもしれない。「今の日本が誇れるものなんてたかが知れている」という想いがどこかにあることは事実だろう。『ロスト・イン・トランスレーション』の中に登場する、大都会・東京のネオンは主人公たちの不安の象徴であり、そしてまた「東京=空虚な街」という記号のようなモチーフである。そこが日本人にとっては新鮮といえば新鮮である。この映画が描いている、「見知らぬ土地での微妙な距離の関係性」には共感できるところが多い。しかしそこには感情が乏しく、とても退屈な印象を受ける。もっとドラマを盛り込むべきだったと私は思う。しかしこの映画を上映しているのが渋谷だというのは正解かもしれない。観終わったあとに渋谷の雑踏に足を踏み出した時、主人公たちの気持ちが日本人である私でも理解できた。日本人を小馬鹿にしたような描写に腹は立つが、実際に東京の街を歩くと何とも言えない邪気に包まれる。そんなジレンマを感じた。私にとって日本という国はどう映っているのか、そんなことを考えてしまう映画である。どうでもいいが、映画のラストがガーリーでインスタントな写真を数多く撮る某有名女性写真家のアップだったのは何故なのか。締めが何故オマエなんだと「?」な気分で幕を閉じた。正直に言えば、並ぶ価値があるほど面白くはない映画であった。★★☆☆☆

2004.05.03

コメント(0)

-

『ホテル・ハイビスカス』

2002年制作の日本映画。監督は『ナビィの恋』に引き続き、沖縄を舞台にした映画を作った中江裕司。主演は沖縄で大々的に行われたオーディションで選ばれた小学3年生・蔵下穂波。ホテル・ハイビスカスは料理付きで3000円で泊まれる素敵な宿。しかしお客さんが泊まれる部屋は1つしかない。ホテルを営んでいるのは、腕白でお転婆な小学3年生の少女・美恵子を始め、ビリヤード屋を営んでいる父ちゃん、夜はバーで働いて一家の家計を支えている母ちゃん、黒人とのハーフのケンジにぃにぃ、白人とのハーフのサチコねぇねぇ、そしてくわえ煙草のおばぁ。とても個性的な家族だ。そんな賑やかなホテル・ハイビスカスで暮らす美恵子のひと夏の出来事が描かれる…。とにかく主人公の美恵子が可愛くてうるさい。何事にも全力投球の彼女の姿は、微笑ましいときは微笑ましいが鬱陶しい時は鬱陶しい。映画全体の雰囲気は平和で優しいのだが、何となく物足りない。それはやはり、物語の視点が美恵子に偏っているからだと思う。いくら子供が主人公の映画だからと言っても、他のキャラクターの個性も味わいたい。このホテル・ハイビスカスには、本土からの来客として能登島という若い男が訪れる。第3者としてホテル・ハイビスカスを見つめる視線が描かれるのかと思いきや、彼の存在感は意外に薄い。この賑やかな家族を見つめる違った視線を絡めるための登場人物だと思っていたので、なんだか肩透かしを食らったような気分である。どこか客観的な視線があったほうが面白かったと思うのだが。その他、ケンジにぃにぃやサチコねぇねぇに関しても描きこみが足りないので、彼らがどういう性格でどういった事情を抱えているのかもよく把握できないまま終わってしまう。この映画からやけに平面的な印象を受けるのは、登場人物の多様性をほとんど活かしていないからだと思われる。美恵子を中心に描かれる物語もいくつかのエピソードを繋げた、ある意味オムニバスのような形式である。それらは美恵子にとっては大事件でそれによって彼女は様々な経験をして成長していくのだが、美恵子のキャラクターがあまりにも直線的なので若干深みに欠ける気がする。もちろん真っ直ぐな性格の子供が悪いわけではないのだが、美恵子の様々な表情をもっと見たかった気がする。全体的なムードは楽しくて明るいのに、なぜかイマイチ乗り切れなかった。登場人物が楽しそうに歌い踊っていても、その楽しさが観ている私には伝わりきらなかった。何故かと考えたのだが、1つの理由としてこの映画が意外と「閉じた」映画であるような気がするからだ。ホテルを舞台にしているということで、いろんなお客さんが訪れて、その様々な関係性で映画が成り立つのかと思いきや、終始家族の話で終わってしまっている。もちろん美恵子にはいくつかの出会いがあるが、それはどこか刹那的な出会いで関係性と呼ぶには物足りない。家族以外の出会いを絡めた「開いた」映画であったらもっと面白かったと思う。そしてこの映画のテンションがやや平坦であるということも、乗り切れなかった1つの要因かもしれない。もっと人間の心情の浮き沈みを描いたほうが観客を巻き込めると思うし、ちょっとでも気分が沈むシーンがあったほうが明るさや楽しさがより増幅されると思うのだが。というわけで期待していた割にイマイチな印象を受けてしまったこの映画。好きな人は好きなのだろうが、私にはちょっと合わなかった。うるさい子供が嫌いな人にはオススメできない映画である。★★☆☆☆

2004.04.28

コメント(0)

-

『月の砂漠』

2001年制作の日本映画。出演は三上博史・とよた真帆・柏原収史ほか。監督は『ユリイカ』『シェーディー・グローブ』などの青山真治。ベンチャー企業の社長として世界を股にして活躍する永井は、妻アキラと娘カアイに去られてからというもの、「家族」の存在意義を問い返している。道に寝転んでいたキーチという若い男を拾った永井は、彼に「妻と娘を探してくれ。見つけたら妻を誘惑して寝てくれ」と要望する。その頃、アキラとカアイは都内のホテルにいた。アキラを見つけ出したキーチはアキラを誘惑するものの「永井に雇われた」とあっけなく告白する。しかしアキラは既にカアイを連れて故郷で母娘2人で暮らすことを決意していた。会社では信頼していた仲間に去られ、家庭では妻と娘に去られた永井は半ば自暴自棄になりキーチの元を訪れる…。青山真治の映画は観念的なものが多い気がする。要は「わかりづらい映画」なのだ。さらに言えば「眠い映画」でもある。この『月の砂漠』も御多分に漏れずそうだった。この映画のテーマは「家族」である。しかし青山真治が「家族」という集合体をどう捉えているのか分かりづらいし、後半で「家族」についてやけに説明的なシチュエーションになってしまい、どこかチグハグな印象を受ける。青山真治の映画はどこかフランス映画のようだ。とは言っても私自身がフランス映画に関して造詣が深いわけではないのだが、なんとなくイメージが。「家族」を描こうとしているのに映画全体の雰囲気は殺伐としているし、唐突に「死」が描かれたり、やけに哲学的なセリフが出てきたりと、分かりやすいエンターテイメントを目指しているというよりは「映画は芸術である」と頑なに言い放っているような印象を受ける。私のような頭の鈍い人間にとっては、こういった小難しい映画はかなりとっつきづらい。その分、この映画の本質である「家族」についても見えづらくなってしまっている。別にありきたりのホームドラマが好ましいと言っているわけではないのだが、小難しい言葉や複雑なシチュエーションが本質を見えづらくしてしまっているならば、それは本末転倒というものだ。主演を三上博史にしたのも疑問である。彼の芝居は常に大仰というか、舞台調である。それが個性といえば個性なのだが、この映画の主人公・永井は徐々に自信を喪失していく設定であるがために、もっと哀愁を醸し出せるキャストを持ってきたほうがよかったのではないか。少なくとも三上博史からは、哀愁は感じられない。妻役のとよた真帆も母親としてのリアリティが無い。スタイル抜群で着ている服のセンスも良い、自由が丘マダムのような風貌の彼女から母性を感じるのはなかなか難儀だ。一応金持ちという設定であるから、ハイソなとよた真帆をキャスティングしたのかもしれないが、彼女の堅い芝居から「とよた真帆が母親?」という違和感を感じずにはいられない。印象に残ったセリフは、この物語の核となる「欲しいと思ったものを手に入れると、その欲しかったものは消えてなくなる。あとに残るのは妄想だけ」という言葉。タイトルの『月の砂漠』というのもこの言葉に由来していて、「人類が願ってやまなかった月への着陸だが、実際に行ってみたら砂漠しかなかった」という意味である。なんとも空虚な言葉である。私自身はこの言葉を否定したい。欲しいと思ったもの手に入れたら、それを維持するための努力を欠かしてはならない。そう思いたい。『月の砂漠』というタイトルにはそういうテーマが隠されているわけであるが、そのテーマが見えづらいため、月の砂漠をカッポカッポとラクダに揺られているような気分になってしまうという皮肉な結果に終わってしまった。ま、要は眠い映画ってこと。★☆☆☆☆

2004.04.26

コメント(4)

-

『2LDK』

2003年制作の日本映画。監督は『トリック』『恋愛寫眞』などの堤幸彦。基本的に2人芝居のこの映画で、女同士のバトルを繰り広げるのは野波麻帆と小池栄子。この映画は「対決」をテーマとして、北村龍平監督作品『荒神』と同時上映され、どちらの作品が良かったかを競うという趣向の元に制作された。『荒神』が大沢たかおと加藤雅也による「男同士の対決」なのに対して、この『2LDK』は「女同士の対決」がテーマとなっている。自称映画女優の橘ラナと自称グラビアアイドルの松本希美は同じ部屋で暮らす事務所の先輩後輩関係。同じオーディションを受けて最終選考の結果待ちの夜、ふとしたきっかけで2人の嫉妬心とライバル心が爆発し、壮絶な殺し合いが始まる…。上映時間1時間強、2人が殺しあう場所は2LDKのマンション内という限られたシチュエーションで展開するブラックコメディー。そんな小さなスケールで展開する話ではあるが、野波麻帆と小池栄子の大暴れっぷりが凄まじくて迫力がある。物語の序盤は会話と心の声を並行させた2人の上辺だけの関係が描かれており、ここで徐々に2人の対決へのテンションが上がり、殺し合いの布石となっている。「今日のオーディション、私たちのどちらかで決まりそうだって」(あたしだ)「すごーい!」(あたしだっつーの)といったように。この序盤で2人の性格の対比がしっかり描かれているので、その後のバトルへの流れがすんなり受け止められる。物語が進むにつれて2人のイライラの要素が募り募っていく。そして戦いの火蓋が切って落とされるのはほんの些細なきっかけから。バトルに使われる武器はトロフィー・チェーンソー・手裏剣・日本刀・十手・消火器・カビキラー(劇中ではカビキライ)・トイレのタンクの蓋・ドライヤー(風呂桶に突っ込んで感電地獄)など、部屋にあるものばかり。女2人暮らしの部屋になぜチェーンソーや日本刀があるのか不思議といえば不思議だが、そこを疑問に思わせないのが堤幸彦の演出だ。とにかく主演2人の壊れっぷりが凄い。野波麻帆は『シャイニング』のジャック・ニコルソンばりにチェーンソーでドアを破壊するし、小池栄子は『リング』の貞子ばりに床を這いつくばる。「普通だったら死ぬだろ!?」というような攻撃を食らっても、ゾンビのように何度も何度も起き上がる2人の姿はさながらホラー映画。最初は笑って観ていたが、徐々に2人のテンションに巻き込まれ真剣に見入ってしまった。聞けば撮影時、主演の2人はインフルエンザにかかっており39度以上の熱を出していたそうだ。つまり自然とトランス状態に陥っていたそうだ。それが功を奏しているのか、妙な気炎が感じられる。そして物語の最期は、なんとも空虚な雰囲気に包まれる。暴力の果てに行き着いた先に一体何が生まれたのか。暴力というものがいかに不毛なものであるかを感じさせられる、オチとしては実に的確なラストである。これだけ激しいバトルの応酬が描かれているのだから、音楽などを多用してもう少しテンポを上げても良かったのかもしれない。間に一時和解状態などを挟み込んで、また更なるバトルの前哨戦としているのは見事だが。ところどころに挟み込まれている、堤監督特有のユーモアも見逃せない。野波麻帆と小池栄子の熱演が光る、怪作の誕生だ。★★★★☆

2004.04.24

コメント(0)

-

『ナインソウルズ』

2003年制作の日本映画。監督は『ポルノスター』『青い春』の豊田利晃。主演は同監督の『青い春』に引き続き松田龍平。それぞれの理由で刑務所の同じ独房に収容された9人の男たち。脱獄を試みた彼らが行き着くそれぞれの場所は…。9人の脱獄囚を演じたのは原田芳雄・松田龍平・千原浩史・鬼丸・マメ山田・板尾創路・KEE・鈴木卓爾・大楽源太といった、個性的で錚錚たるメンバー。そしてこの男たちそれぞれに絡んでくる女性陣キャストは松たか子・伊東美咲・京野ことみ・鈴木杏・今宿麻美・唯野未歩子といった、これまた錚錚たる顔ぶれ。9人の男たちのキャラクターがこれだけ濃いのだから、映画自体もさぞかしギラギラしているのかと思いきや、意外とアッサリした仕上がりだった。演出がどこか淡々としているせいかもしれない。しかし同じ監督が撮った『青い春』も淡々とした映画ではあったが、不良高校生たちのギラギラと尖ったオーラが圧倒的な傑作だった。豊田監督は男を描くのが得意だと思われるが、この『ナインソウルズ』はどこかインパクトに欠ける。それは9人の男たちに脱獄を図らせるまでのモチベーションを感じられないからだと思われる。9人の男たちには脱獄後のそれぞれのエピソードが待っているが、それらのエピソードが弱い。豊田監督が描く世界は今まで誰も描いたことの無いような雰囲気を持っていたのだが、この映画で描かれるエピソードはどれもテレビドラマのように凡庸だ。映画の造りは割と凝っているのに、話の内容が凡庸なだけにどうもしっくりこない印象が残る。やはり9人という設定は少し多かったかもしれない。もう少し人数を絞ったらもっと深みのあるエピソードが観られたように思える。そんな中でも印象に残る芝居を見せたのは男性陣では板尾創路、女性陣では京野ことみか。板尾創路はコントをやっていてもどこか哀愁漂うキャラクターを演じるのが上手い。この映画ではそれほど目立つ存在ではないのだが、彼が最期に見せる表情はとても切ない。京野ことみという女優に関しては、あのシャキシャキした演技がどうも苦手だったのだが、この映画ではそのシャキシャキした感じを抑えて、ある1人の脱獄囚を優しく包み込む女性を演じている。その存在感が荒廃した雰囲気のこの映画に華を添えている。新しい京野ことみが観られて良かった。男たちの群像劇という着眼点は非常に良かったのだが、物語の内容が追いつかなかったのがとても残念な映画である。また豊田監督のギラギラしたセンスが光る映画に期待したい。★★☆☆☆

2004.04.22

コメント(2)

-

芝居に目覚めてしまいそうになりました。

研修合宿に行ってきますた。とはいっても1泊2日という、比較的軽めのスケジュールだが。場所は東中野のセミナーセンター。東中野ってところが非常に微妙である。セミナーセンターという名称だけ聞いて、勝手にタコ部屋のような空間を想像していたのだが、実際に言ってみるとそこそこクオリティの高いビジネスホテルのような雰囲気だった。安心安心あんしんパパ。研修内容は「社会人としてのビジネスマナー」やら「効率のよい仕事の進め方」などなど、社会人として基本となる内容。世間でよく聞かれるような、ボロボロになるまで自分を絞り尽くす自己啓発セミナーのようなものじゃないかと覚悟していたのだが、それよりはユルい雰囲気だったのでこれまた安心安心あんしんパパ。しかしそうは言っても研修は研修。和やかな雰囲気の中にも緊張感がピンと張り詰めているのがわかる。私自身も徐々に洗脳されかけている自分に気づく。研修2日目に「ロールプレイングを交えたプレゼン大会」なる催しがあった。1クラス5グループに分かれ、共通のテーマと限られた時間の中でプレゼンテーションを構成するのだ。かなり短い準備時間の中で、他のグループは綿密にディスカッションして緻密なロールプレイング台本を作っているのだが、私が所属したグループはディスカッションが白熱してしまい、結局内容がなかなかまとまらず台本が作れなかった。「あーもう時間が無い!アドリブで行こう!」ということで台本を丸投げし、オールアドリブの即興ロールプレイングで挑むことになった。しかし人間は相当なポテンシャルを秘めているものである。メンバーそれぞれがどこかの劇団員かと見まごうような、真に迫った芝居を見せてくれた。私はクレームをつける客の役だったのだが、自分が言ったことに相手が切り返してくるのが楽しくて、ついつい余計なアドリブを連発してしまった。芝居に目覚めてしまいそうになりました。会社辞めようかな。一応プレゼンテーション大会ということで、一番内容が充実していたグループを投票で決めることになった。そして私たちのグループは見事5グループ中1位になった。台本丸投げしてアドリブで挑んだのに1位。ギリギリの状況下に置かれた人間ほど、思いもよらない力を発揮するということを実感した1日であった。この2日間は研修合宿ということではあったのだが、遊びの要素もふんだんに含まれていたのでなかなか楽しく過ごすことができた。この研修の内容を実際の生活に活かせるかどうかは私自身の問題になってくるが。

2004.04.20

コメント(6)

-

ヤンキー車に搭乗するの巻。

この日は先輩に同行して営業周りの予定。とある駅でその先輩と待ち合わせをした。車で迎えに来てくれるとのこと。まだかなまだかなと駅で待っていたら、現れたのは真っ黒のシーマ(車高低・スモーク貼り)。正真正銘のヤンキー車に腰を抜かしそうになった。ちなみにその先輩という人も、醸しだす雰囲気は絶対にカタギじゃない。私と同い年でありながら妻子持ちだし、なかなか波乱万丈な人生を歩んできたよう。やっぱり人生経験というのは風貌に現れるものである。営業回りということだったのだが、その先輩はいきなり「タイヤ交換に行っていい?パンクしそうでさあ」と言う。なのでどこよりも先に、タイヤ屋に向かう。仕事中にこんなことしていいのだろうかと思ったのだが、彼の車に乗った段階ですでに共犯者である。ウチの会社は車での通勤も営業も一応は禁止になっているからだ。タイヤ交換してすこぶるご機嫌になった先輩は、BGMに氣志団や横浜銀蠅などをかけながらノリノリのご様子。いかにもなBGMをかけながら、いかにもな哀川翔アニキの話を訥訥と聞かされた。気合上等。昼飯を食いにいったら、彼はもうすでに仕事をするのがかったるくなったよう。なので午後はほとんどドライブしていた。BGMはいつの間にかユーロビートに変わり、ハンドルを握りながらパラパラを披露してくれた。聞けば彼はどこかのパラパラコンテストで60人中7位になったことがあるそう。なので腕前はかなりプロに近い。1曲1曲振りが違うパラパラを忠実に再現してくれた。ついつい私も盛り上がってしまいヒーヒー言いながら笑っていた。笑いながらも「ハンドルだけがしっかり握っててくれ」と願い続けていたが。結局この日は仕事をしなかった。いきなり新人の身分でサボってしまった。結局この日私が学んだことは「パラパラって奥が深い」ということ。まったく社会生活で役に立たないと思われる。

2004.04.12

コメント(6)

-

スーツと革靴とネズミとアヒル。

この日は、仕事終わってから系列会社合同のミーティングというかパーティーが行われるために舞浜に向かう。私が勤務する会社は町田にあるために、まずは新宿まで小田急で向かい、そこから舞浜まではJRを使った。金曜は非常に仕事がバタバタする日で(我々新人はただボケーッと見てるだけ)皆疲れてグッタリしていたので、満員電車は耐えられんということで、町田から新宿までロマンスカーで移動。まあ立地。もといリッチ。学生時代だったらたったこれだけの距離で運賃+400円払ってロマンスカーを使うなど考えられなかった。でもちょっとの距離でも座れるなら金は払うぞ、というスタンスが社会人っぽい気もする。さすがはロマンスカー、非常に快適だった。リクライニングシートでふんぞり返って煙草プカーとふかしてビールなんか飲んじゃったりして、ちょっとした旅行気分が味わえた。ロマンティックな時間を提供してくれますなロマンスカー。あまり関係ないが、同期の女の子(長野出身)は小田急のことを「だっきゅう」と言う。東京都民の私ですら聞いたことがなかったので「何それ?」と聞いたら、「小田急のことよ。みんな言ってるでしょ?」と返ってきた。なんじゃそりゃ。だっきゅうったら脱臼だろ。地域によって様々な呼称があるのは面白いが、どうも「だっきゅう」には同意いたしかねる。話が逸れた。パーティーについて書いてたんだった。その系列会社合同のパーティーは舞浜のヒルトンホテルにて行われた。そしてそのパーティーが終わった後は、そのままヒルトンに宿泊、翌日は鼠とアヒルの国・東京ディズニーランドにご招待というスケジュール。まるで東京フレンドパークの景品のようなプランだ。羽振りのよさにちょっと感動。もしかしたら税金対策かもしれないが。パーティーでは経営方針やら売り上げ報告やら優秀者表彰などお堅い儀式がいろいろ行われていたが、私の意識はこれから出てくる料理に向かっていたのでほとんど上の空だった。ながーい話も終わり、やっと出てきた料理はなんだかハッキリしない味の品々。なんというか、素材の味が生きてない料理である。そもそも素材が何なのかもよくわからない。まあ一応ガツガツ食えるだけ食ったが。その後は先にも述べたようにヒルトンに宿泊。ヒルトン姉妹のお膝元で宿泊なんて滅多にできる経験じゃない。しかも人の金だというのが素敵。さっそく部屋に帰ってスーツからTシャツ&ジャージに着替えたのだが、「これから○○号室で飲み会やるから来い」とのお達しが。Tシャツ&ジャージ&スリッパでホテルのエレベーターに乗ろうとしたら、ホテルマンに「お客様、スリッパはちょっと…」と止められた。旅館や民宿しか知らない私は、高級ホテルではスリッパでうろついてはいけないということを知らなかった。育ちが出てしまった。ちょっと赤面。どうしてもまたスーツに着替えたくなかったので、Tシャツ&ジャージ+革靴ということも考えたが、どう考えてもおかしいのでスリッパを履いたまま階段で移動した。そもそもヒルトンでTシャツ&ジャージという段階で間違っていたのかも。案の定、宴会はやんやの大盛り上がり。無礼講で下品な言葉が飛び交う。大いに張り切っている人にメートル上がってグッタリしている人で埋め尽くされ、床はこぼれた酒や食べこぼしでかなり汚い。高級ホテルが一気に貧民窟のようになってしまった。ダメだこりゃ。ギャーギャー騒いでいたので、フロントに一般客から苦情が殺到したようで、しばらくしたら従業員が「これ以上騒がれますと、やむなくホテルから出ていただくという形になります」と注意を受けた。そりゃそうだ。居酒屋じゃないんだから騒いだら怒られるのは当たり前だ。飲み会はお開きになり自分の部屋に帰ろうと廊下に出たら、明らかにホテルの制服とは違う服に身を纏った頑強そうな男性たちがウヨウヨしていたのに面食らった。我々はそうとうマークされていたらしい。引き際を間違っていたら首根っこひっつかまれてポイッと放り出されていたことだろう。後で聞いた話なのだが、違うフロアでは酔っ払ったお偉方が消火器をブチまけて大目玉を食らったらしい。もう舞浜のヒルトンは出入り禁止は免れない。っていうか、こんな会社に就職して良かったのだろうかと忸怩たる気分になった。翌日はディズニーランドご招待ということでチケットを前もって受け取っていたのだが、よく見たら「1年間有効」となっていたので「別に今日行かなくてもいいよね」という雰囲気になり、わが社の人々は半分以上が帰宅した。私ももちろん帰宅した。スーツなど諸々荷物も多い上に、二日酔いでスプラッシュマウンテンなんぞに乗って胃がスプラッシュしてしまう危惧も考慮した上での結果である。朝10時にディズニーランドのモノレールに乗り込み、これからの楽しみにワクワクしている家族連れを横目にすごすごと帰宅する我々は一体何なのだろうと妙に世知辛い気分になった。まあチケットはあるのだから、鼠にもアヒルにも会おうと思ったときに会える。ネズミーランドはこれからの楽しみに取っておこう。有休なんてしばらくは取れるわけ無いだろうけどねアハハハハ。泣き笑い。

2004.04.09

コメント(8)

-

早く人間になりたーい。

ひどく更新をサボっておりました。なぜなら社会人になり、仕事して疲れて家に帰って飯食ってクソして寝るという、非常に動物的生活に戻ってしまい、パソコン開いて日記を書くという行為もままならない状態なのである。私の仕事は飛び込み営業ということで、研修期間の今は先輩の営業に同行させてもらっている。やはり経験を積んでいる方々は会話の流れが非常にスムーズで、うまいこと商談の流れを組んでいる。ついつい「僕にやらせてもらってもいいですかね?」と私らしからぬ自発的な行動をとってしまったものの、慣れない慇懃な言葉を噛むわ商品名は間違えるわ散々な出来だった。先輩に言わせれば「最初にしてはまあまあ」らしいのだが、頭の中で綿密にシミュレーションしていただけに、自分のスキルの無さに悲しいやら情けないやら。ま、こうして失敗を積み重ねて人は成長するのだろうし。柄にもなくポジティブ発言。飛び込み営業というのは、ある地域をひたすら虱潰しに歩いて回り営業をかけるという、とても原始的な営業方法である。そのため、営業というのは頭以上に足の働きが重要である。さっそく初日からどえらい距離を歩いたため、足の裏の皮がカチカチのムケムケになってしまった。営業に欠かせないのは作り笑顔とバンドエイドであることを実感。車で回りたいところなのだが、保険の関係上車はNGらしい。ということは、営業担当は馬車馬のようにひたすら歩けってことなのね。トホホのホ。まあこんな感じで社会人生活を送っているわけで。体はキツイけど、社内の人間が割といい人が多いので安心。人生ギブアンドテイクである。今まで夜更かし生活が続いていたために、早寝早起き生活になかなか慣れない。早く真人間になれるようにしなければ。

2004.04.08

コメント(2)

-

『洗濯機は俺にまかせろ』

1999年制作の日本映画。第6回小説現代新人賞を受賞した宮崎和雄の同名小説を、『月とキャベツ』などの篠原哲雄が監督。出演は筒井道隆・富田靖子・小林薫など。漫画家を目指して大阪から上京してきた木崎は、今は下町にある中古電気屋で店番と修理を任されている。そんな彼の元に、ある日社長の一人娘で仕事にあぶれたDJ・節子が出戻ってきた。向かいのパン屋で働く秀子といい感じになっている木崎だったが、何かと彼にちょっかいを出してくる節子の存在も気になり始める…。ストーリーもキャストも地味目な小品だが、観終わった後になんとなくホンワカした気分になれる、優しい雰囲気の映画である。それはやはり主演の筒井道隆のキャラクターによるところが大きい。筒井道隆が演じる木崎という男は、恋愛に関しては節子と秀子両方が気になっていて、最後までそこのところがはっきりしない。どちらにも優しい顔をしているから、結局両方をイライラさせてしまう男なのだ。だから恋愛という観点から見るとなかなか発展できない男なのだが、たった一言で相手の心を優しくなだめる事ができる。そんな木崎のキャラクターが筒井道隆にピッタリだ。筒井道隆という役者は、ガツガツしていたりギラギラした役が似合わない人だ。「どこかボーっとしているけれど、何気ない一言が核心を突いている」という役が最も上手い役者である。そういう役が似合う人もなかなか思い浮かばない。稀有な存在感を持っている役者である。節子役の富田靖子も突飛な行動を取るキャラクターを演じているのだが、自然な演技で嫌味が無い。表向きは明るい節子だが、心の奥では割り切れないものを抱えている。独りのシーンでふと見せる表情に、心の葛藤が見え隠れする。富田靖子は実にプロフェッショナル女優である。演技の節々にプロとしての味わいが滲んでいる。スターがたくさん出演しているわけではないが、脇を固める役者たちも愛すべきキャラクターばかりだ。人生の挫折を味わった人々を優しく救済しようとする、優しい視線がこの映画には溢れている。主人公の木崎は、古い電化製品を修理して販売する仕事に就いている。「壊れた電化製品でも、ちょっとした修理と休暇を与えたら新品同様になるんです」「再生も立派な生産です」そんなセリフにどこか救われたような気持ちになる。人間だってどこかが壊れたら修理すればいい。疲れたら休めばいい。もし壊れたまま突っ走ってしまったらボロボロになってしまう。ちょっとした修理で、人間だって新しく生まれ変わることができるということを教えてくれる映画だ。惜しむらくは、もう少しそんなテーマを強調するエピソードを盛り込んで欲しかったというところか。★★★☆☆

2004.04.03

コメント(2)

-

『愛してる、愛してない…』

今日の日記は少々のネタバレを含む。2002年制作のフランス映画。監督は若干26歳で、舞台女優もやっているテレイシア・コロンバニ。主演は『アメリ』で大ブレイクしたオドレイ・トトゥ。画学生のアンジェリクには心臓外科医のロイックという恋人がいる。でもロイックは妊娠五ヶ月の妻帯者。その恋路は茨の道だが、アンジェリクはいつかロイックと一緒になれると信じて疑わない。デートをすっぽかされても、一輪のバラの花をくれたロイックを想い寂しさに耐えるアンジェリクだが、徐々にその想いが暴走していく…。この映画、ちょっとビビった。レンタルしたときはジャケットからして、いかにもフランス映画という可愛らしいポップな恋愛映画を想像していた。しかし実際に観てみたら、かなりサイコでホラーな映画だった。日本版の予告編も『アメリ』効果を期待してなのか、それとも実際の内容とのギャップを意図してなのか、かなりキュートな仕上がりになっていた。それらの予備知識のみでこの映画を観た人は、きっとのけぞったに違いない。とにかく主人公のアンジェリクがヤバい。恋愛感情が暴走しまくっている。アンジェリクはロイックに数々のプレゼントを贈るのだが、なかなかにトラウマになりそうな品々。可愛い顔してやることがえげつなくて、それがまた怖さを一層引き立てている。主演のオドレイ・トトゥが実に良い。『アメリ』の時と同様に、クリクリした無垢な瞳にどこか狂気を秘めた、実に面白いキャラクターを好演している。『アメリ』も「可愛らしい映画」というイメージが一般に根付いているが、この映画も実は妄想炸裂犯罪行為バンバンのキチガイ映画だった。それが『アメリ』の面白さである。この『愛してる、愛してない…』は『アメリ』にさらにターボをかけた妄想映画である。中盤まではオドレイ・トトゥの可愛らしさ満開のポップなストーリーが展開するが、後半からはそれまでのストーリーを視点を変えて展開する。そこで驚くべき事実が明らかになるのである。肝心の大どんでん返しは後半始まって間もなく明らかになるのだが、その後も決してダれることなく観ている者を惹きつける手腕はなかなかのものである。『アメリ』の苦みばしった部分がお気に入りという人は、この映画も気に入るのではないかと思う。愛されるって怖い。★★★★☆

2004.04.02

コメント(4)

-

スーダラ節な人生キボンヌ。

社会人になってしまった。これから早寝早起き生活のルーチンワーク生活に突入でござる。というわけで、初日からいきなり研修のA・RA・SHI。初日はメンタル面での自己改革がうんたらかんたら。早々に営業マンとしてハッパかけられたわけだ。およそ8時間に渡る研修で真っ白に燃え尽きた。最後のほうなんて白目剥いてたかもしれない。社会人というのは厳しいものである。さっそく学生時代が懐かしくなってきた。とりあえず、踏ん張ってみるしかない。

2004.04.01

コメント(2)

-

『きょうのできごと』

現在、渋谷のシネ・アミューズで公開中の日本映画。期せずして『ジョゼと虎と魚たち』と続いて、妻夫木聡&池脇千鶴が出演している映画を2日連続して観てきた。ちなみにこちらの『きょうのできごと』では妻夫木と池脇の共演シーンは無い。原作は柴崎友香の小説。監督は『GO』『世界の中心で、愛をさけぶ』などの行定勲。京都の大学院に進学する正道の引越し祝いに駆けつけた7人の若者。同じ時刻、海に座礁したクジラを見つめる人々。そしてまた同じ時刻、ビルとビルの間に挟まれて抜け出せなくなってしまった男と、彼を救助しようと奮闘するレスキュー隊員たち。そんな3つのシチュエーションでの、1日の出来事を描いた物語である…。思ったほど面白くなかった。監督はささやかな出来事をささやかに切り取りたかったのだと思われるのだが、それがホントにささやかすぎた。映画というのは非現実性がエンターテイメントとして受け入れられてきたものである。しかしこの映画はある意味で「リアルな日常こそがエンターテイメントである」とでも言っているかのような、行定勲の問題提起映画であるような気がする。しかし私にはどうも面白くなかった。笑いの要素も細かく散りばめられていて、私の後ろに座っていた若い男子などは爆笑していたのだが、私は「?」だった。笑わせようとしている割には、どうも突っ込みがヌルい気がしてならない。登場人物の描写も、ストーリーがささやかな1日を描いているだけに浅く感じられる。もっと深く描きこめば愛すべきキャラクターになろう人物も、描きこみが足りないためにただただ不快なキャラクターに留まってしまっていたりする。これは私の読解力と想像力が足りないせいかもしれないが。この映画は基本的に3つの軸で成り立っている。引越し祝いに集まった若者たち・座礁したクジラを見つめる人々・ビルとビルの間に挟まれてしまった男というシチュエーションである。それらは互いに深く絡み合うことは無く、それぞれがニアミス程度の接触で終わる。そのためか、クジラのエピソードとビルに挟まれる男のエピソードが取ってつけたように思えてしまい、映画全体の訴求性が弱まってしまっている。1晩や1日、という時限つきの設定で物語が進む映画はたくさんある。しかしこれほどまでにささやかな映画を私は初めて観た。こういったテイストの映画は嫌いではないのだが、やはりストーリーが甘い印象は拭えない。1晩や1日といった限られた時間内での物語は、そこにドラマ性があるから感動も増幅するのだと思う。派手なドラマが起きそうな予感はあるが、決して起こらない。それがリアルってものかもしれないが、映画としてはちょっと物足りない。少なくとも私は、リアルな中にもドラマを求めて映画を観に行っているのだから。私がこの映画の中で一番感情移入したのは、海に打ち上げられたクジラかもしれない。何も悪いことはしていないのに陸に打ち上げられてしまい、徐々に弱っていくクジラの姿はあまりに憐れで悲しい。そしてそのクジラを海に戻そうとてんてこまいになっている人間たちはなんだかマヌケである。行定勲の映画は、どうも性に合わないものが多い。★★☆☆☆

2004.03.31

コメント(0)

-

『ジョゼと虎と魚たち』

現在渋谷のシネクイントで上映中の日本映画。田辺聖子の短編小説を『金髪の草原』の犬童一心が映画化。主演は妻夫木聡と池脇千鶴。雀荘でアルバイトをしている恒夫は、ある日乳母車を押している婆さんと出会う。乳母車に乗っていたのは、自らをジョゼと名乗る少女だった。彼女もいるしセックスフレンドもいる恒夫だが、次第にジョゼに惹かれていく…。ファンタジーのような非現実性を持ちながらも、登場人物の感情や息遣いが妙にリアルな映画である。ジョゼは足が不自由で、限られた時間しか外の世界を見ることが出来ない。恒夫はだらしないようで、でも優しいという良くも悪くもイマドキの男子である。そんな2人の出会いも、ジョゼの存在感も実に寓話的である。しかしこの映画で特筆すべきは、そんな寓話性を持ちながらも、2人のセックスをしっかりと描ききったところにある。池脇千鶴は肢体を惜しげもなく晒しているし、妻夫木聡も今までのイメージを覆すような濃厚なキスシーンを見せる。このようなテイストの映画であれば、セックスという要素を避けて通る傾向があるように思える。セックスという行為が生臭さを発してしまい、映画全体のイメージを崩してしまうからだ。しかしこの映画ではセックスシーンが映画のイメージを崩してしまうことはない。むしろそれを描ききったことで、登場人物たちの切ない感情を浮き彫りにしている。体を開いたジョゼを前に「やばい、俺泣きそうだ」と言う恒夫の心情が痛いほど伝わってくる。もちろんこの映画はセックスシーンだけで語られるべきものではない。新しい世界を目にしたジョゼの畏れや喜び、徐々に惹かれあっていく2人の淡い感情がストレートに伝わってくる。この作品が初めての脚本となる渡辺あやの卓越したセンス、人生の中のキラキラした瞬間をそのまま切り取ったような犬童一心の演出、そして妻夫木聡と池脇千鶴の新鮮な演技。脚本・監督・俳優の3者がそれぞれベストを出しつくしたような感動がここにはある。この映画は予定調和のハッピーエンドには終わらない。このラストが果たしてハッピーなのかそうではないのか、私には判断がつきかねる。一見悲しい結末のようにも思えるラストだが、でもそこには悲壮感は感じられない。ジョゼと恒夫、それぞれが強くなっていくための1つのステップであったように感じさせられるラストだった。このラストも実にリアルな感情が息づいている。でもやっぱり、切ない。恋はしたいけどするのが怖い、そんな人間の感情の機微を見事に掬い取ったような恋愛映画である。★★★★★

2004.03.30

コメント(0)

-

今日は渋谷で5時。独りでサボタージュ。

また渋谷に行ってきた。そしてまた映画を観てきた。今日は『ジョゼと虎と魚たち』をチョイス。大学の友人2人(♀)が以前に観たらしく、「妻夫木たん萌え~萌え~」と大層ご満悦だったようなので感化されたわけである。13時50分の回を観ようと思ってそれに間に合うように家を出たのに、電車内で腹の中が天下分け目の大決戦になってしまい、あやうく急降下しそうになったので調布駅で途中下車してパルコのトイレに駆け込んだ。こんな切羽詰った状況に限って駅のトイレが「清掃中」だったりするわけで、とことん私は間が悪い人間であることを実感。冷や汗もんでしたよフー。調布パルコもちょっと変わっていた。ショップのラインナップの微妙さはあまり変わらないが、ところどころ改装したらしく小ぎれいになっていた。調布パルコは高校時代によく利用していて、それ以来だからもう5、6年ぶりになる。調布パルコとは久しぶりの再会だっつーのにトイレだけの利用で申し訳ないっちゃ申し訳ない。明大前で京王線から井の頭線に乗り換える途中で、駅のホームで元チェッカーズの鶴久政治を発見。息子と一緒のようだ。テレビで見るのとさして変わりは無い。「よく観てましたよ!ギルガメッシュないと」と声をかけたくなったが、息子もいることだし何よりそんな勇気もないので止めておいた。そして渋谷に上陸するもかなり時間が余った。まずは銀行で金を降ろそうと東京三菱銀行を探すもなかなか見当たらない。「東三~東三~」とアメーバのようにフラフラ探し回っても見当たらない。「そばにいて欲しいときに限ってなんでいてくれないのよ!」と欲求不満の女のような気分になっていたら、駅のすぐ裏にあることに気づいた。灯台下暗し。金も降ろしたことだし、本でも買ってアフタヌーンティーでもしばくかと「ニューヨークカフェ」とか言うコーヒーショップに。しかし最近のコーヒーショップは、みんな店名のロゴがスタバそっくりである。「エクセルシオールカフェ」みたいに訴えられなければいいが。オシャレピーポーが集う渋谷の喫茶店で独り黙々と漫画を読む私は軽く社会不適合者のようだったかもしれない。そうこうしているうちに『ジョゼ~』の上映時間が近くなってきた。おっといけねえと渋谷パルコの8階にあるシネクイントに向かう。調布パルコから渋谷パルコへ。今日はパルコ記念日か。その途中で横切った渋谷スペイン坂スタジオの前がパーテーションで仕切られていた。そしてその周囲にはゲストの登場を今か今かと待ち構えるギャルたちが。結局ゲストが誰だったのかわからなかったが、さっきネットで調べたらGLAY御一行様だったことが判明。はいはい納得。エレベーターに乗って8階に着くと、すでに待っている観客が大勢。カップルもしくは女性同士のペアが目立つ。男1人で来ているのなんて、暇を持て余している年金支給映画マニアのオッサンくらいでちょっと立つ瀬が無かった。しかし『ジョゼと虎と魚たち』は良かった。非常にリアルな恋愛映画で、ほんわかとなりつつもシビアな気持ちになったりと、映画の世界を満喫した。春よ恋、はやく恋。詳しい感想はまた後ほど。映画を観たらもうこの街には用はない。さっさと帰路に就こうと街に出たら、やはり渋谷は人が多い。普通に歩いていても人にぶつかる。目に付くのは退廃的な少年少女と黒服ガングロの悪魔たち。「兄さん、邪気が渦巻いているよ」と、どこかの超能力兄弟・弟(武田真治)のような気分になる。そして人ごみに慣れていない私の中に「爆弾落としてぇ」と邪悪な感情が芽生える。爆弾とまではいかなくとも、ハチ公前のスクランブル交差点の信号機を破壊したらどんなパニックになるだろうとよからぬ想像をしてしまう。渋谷、愛しにくい街である。しかし今日は珍しく日記らしい日記だ。1日を通じてほとんど人と話をしなかったというのが悲しい。

2004.03.29

コメント(2)

-

チェケラッチョ、おしゃれ手帳。

私はつい最近まで百貨店でバイトをしていた。それも4年間。我ながら頑張ったものだ。所属が紳士服売場に決まった時「ファッションに精通しちゃうのか俺も」と思ったものだが、配属先が直接販売に関わるところではなかったので、それほどファッションに詳しくなることもなかった。百貨店というところはイメージが大事である。だから言葉にも気を遣わなければならない。しかしオシャレに疎い私にとってはどうにもピンと来ない言葉が多い。上がってきた商品を見て「商品名ブルゾン?ジャンパーじゃん」とか「ベロア?ああ別珍のことね」というようなことが多々あった。古臭い家庭に育つと「コーデュロイ」も「コール天」だし、「ベスト」も「チョッキ」である。百貨店で「タートルネック」のことを「とっくり」なんて言ったら大目玉喰らいそうである。さすがに大石恵のように「ハンガー」のことを「衣文懸け」と言うことはないが。でも「タートルネック」も直訳したら亀の首だからな。亀の首ですよ、亀。おお気持ち悪い。前にどこかのショップに買い物に行ったとき、店員が寄ってきたので「ああ、この上着は前の部分がチャックになっているんですね」と言ったら「え、ええ。フロントジッパーになっております」と言い直された。なんでわざわざ言い直すんだよ。「前の部分がチャック」で間違ってねえだろ。「フロントジッパー」とか気取った言い方してんじゃねえよ、とカチンときたことを思い出した。チャックとファスナーとジッパーに何か意味の違いがあるのか、私は知りたい。そんなことに腹を立てている私はオシャレマスターにはなれない。絶対になれない。

2004.03.27

コメント(4)

-

『バトル・ロワイアル2 【鎮魂歌】』

2003年制作の日本映画。高見広春原作を深作欣二が映画化した『バトル・ロワイアル』の続編。前作の世界観を引き継いで全くのオリジナルストーリーが展開する。監督の深作欣二が撮影中に他界してしまったために、息子の深作健太がメガホンを取った。BRを生き抜いた七原秋也と中川典子が失踪して3年。七原はBR法に反抗するテロ組織「ワイルドセブン」を結成し、世界中の大人たちに宣戦布告する。そして七原は首都を爆破し凶悪テロリストとして世界中に指名手配される。そんな「ワイルドセブン」に対処するために、また七原秋也を抹殺するために、国家は新たに「BR法2」を制定した。このサバイバルゲームのために島に送り込まれたのは、おちこぼればかりが集められた鹿之砦中学3年B組の生徒42人。1.孤島に立て篭もった七原秋也を殺せば勝ち2. 制限時間は3日間3. 同じ出席番号の男女によるタッグマッチこれらのルールを説明された生徒たちによる戦いの火蓋が切って落とされた…。前回の『バトル・ロワイアル』は中学生たちによる、「自分が生き延びるために友達を殺す」という殺し合いの話だったが、続編である『バトル・ロワイアル2』は中学生とテロリストとの戦い、はたまた中学生と国家との戦いがストーリーの軸になる。そのため前作に比べて「仲間同士が殺しあう」という血なまぐささが希薄なために、ショッキングさはあまり感じられず観やすい仕上がりになっている。戦争に対するメッセージ性がかなり強く、キワモノ映画のようで実に真っ当な映画だ。ストーリーの要所要所で戦争に対するオピニオンが挟み込まれている。私とて戦争は間違った行為だと思っているので、それは私がどうこう言うことではない。しかしそんなメッセージを盛り込んだ割には脚本に難がある。前作で殺しあうことの虚しさを学んだはずの七原は、結局テロリストになってしまい血を血で洗うような行為に手を染めている。「命の尊さ」を謳っている割には、映画の内容とかみ合うことなく空回りしているような印象だ。この映画を見て釈然としなかったのは、その部分にある。一応国名は伏せてあるが、物語の中でアメリカを批判する節がある。しかしどうもその批判も中途半端で終わってしまっている印象である。いったいこの映画が語る「正義」とは何なのかがよくわからないまま終わってしまった。前作『バトル・ロワイアル』は制服姿の中学生たちが各々バラエティに富んだ武器で戦うストーリーだったが、今作は迷彩服に身を纏った中学生たちが銃を武器に戦うという、もろサバイバルゲームの様相を取っている。前作のような「制服姿の柴咲コウが鎌を武器に暴れまわる」という面白さがなく、中盤からはひたすら銃撃戦の戦争映画になるために少々緩慢な印象を受ける。この設定では、登場人物が中学生である必然性が感じられない。前作でもそうだったが、登場人物がハンパじゃなく多いためにキャラクター描写はかなり甘い。42人の人物を2時間という枠で描ききるのはどだい無理な話であるが、それでもやはりあっさりし過ぎてしまっている。そのために登場人物が死を迎えても、その死に対して感傷的になれなかった。物語中で竹内力演じる教師が「みなさん、死に個性がありません!」と嘆くシーンがあるから、それは製作者の狙いなのかもしれない。そして本当の戦争というものは死に対して感傷的になることはないという点で、私のこの批判は的外れなのかもしれない。構成上さまざまな難点がある映画ではあるが、映画が持つ勢いは目を見張るものがある。映画の中の登場人物も、映画を作っている人間たちもひたすらガムシャラである。そんなパワーは感じ取ることが出来た。前作とは大きく趣を異にする続編であるが、出来としては巷で批判されているほど悪くはないと思った。★★★☆☆

2004.03.26

コメント(0)

-

『花と蛇』&『六月の蛇』

○『花と蛇』渋谷で『花と蛇』を観てきた。原作は団鬼六のSM文学の最高峰と名高い小説で、過去に5回も映画化されている。監督は石井隆。私が好きな映画監督の1人である。主演は杉本彩。大富豪の遠山の妻・静子は世界的に有名なタンゴダンサー。夫とは性生活面では冷めた関係にあるが、非常に貞淑な妻である。そんな静子を手中に収めようとするのが、「昭和の巨魁」と呼ばれる男・田代、95歳。彼は暴力団組長・森田に命じて静子拉致を計画する。森田が遠山と静子を罠に嵌めておびき寄せたのは箱根山中で行われている仮面舞踏会。そこで森田は静子に目隠しと猿轡をはめ、拉致する。目覚めた静子が目にしたのは、コロシアムのようなステージで政治家・医者・芸能人などのセレブが高額な会費でSM殺人ショーを楽しむ秘密パーティーだった。静子はそこで、様々な責め苦を受けることになる…。この映画はなんと言っても杉本彩の存在感である。彼女はこの映画の中で、乳首に鍼・荒縄縛り・レイプ・レズ・強制放尿と、ありとあらゆる責め苦を受ける。杉本彩はこのような内容を吹き替えなしで演じている。だからここで彼女が見せる苦悶の表情は芝居という次元で語られるべきものではなく、本物の表情である。この映画に出演するにあたって彼女は「石井隆なら全てを晒します」と言ったそうだ。この映画で杉本彩は何かを吹っ切ろうとしているに違いない。それは女優としてなのか1人の女性としてなのかはわからないが、観ている私にもそれはビンビンと伝わってきた。杉本彩の芝居を超越した芝居(矛盾してるが)を観るだけでも価値はある映画である。しかしストーリーはというと、ちょっと陳腐である。ストーリー性があるのは前半部分だけで、中盤からはひたすらSMシーンの連続となる。そのSMシーンの繋ぎ方もとってつけたようでちょっと愚直である。石井隆という人は元々劇画家であったために、他人の原作を映画化するのは初めてかもしれない。石井隆は今まで、暴力とセックスに満ち溢れている闇の中でも光を放っているヒロインを描き続けてきた。あくまで暴力もセックスも人間を描くための手段でしかなかったのだ。しかし今回の『花と蛇』はSM描写に重きを置きすぎてしまった感がある。私はこの映画を観ながらも、目の前のスクリーンで繰り広げられているSM行為の表面的な部分を追うことしかできず、ヒロインに感情移入することも、ヒロインの人間性を追及することもできなかった。このヒロインがSM行為を経験したことで何が変わったのか、といったような人間の内面をもっと深く描きこめばもっと味わい深い映画になったかもしれない。そしてこの『花と蛇』は石井隆の映画の中では一番凶暴な映画である。ヒロイン・静子は肉体的な暴力はもちろんのこと、言葉による暴力や視線による暴力など、さまざまな暴力によって痛めつけられる。そして何よりも、この映画には優しさがまったく感じられない。今までの石井隆映画は、ヒロインを地獄に堕としながらもそれを見つめる視線に何かしら優しさが感じられた。しかしこの『花と蛇』は徹底的に突き放した目線で作られている。そこがこの映画が最も凶暴であると思える点である。SMは痛みや恐怖という感情を徐々に増幅させるという点で、セックスよりもさらに死に近い行為である。死に近い状況でしか快楽を得られない人もいる、ということをこの映画を観て感じた。私にはまだまだ理解しづらい世界ではあるが。石井隆作品ならではの空撮シーンと雨のシーンが健在だったことは嬉しかった。だからこそヒロインがSM行為によって性的に開放される姿をもっと描きこんで欲しかったと残念に思う。★★★☆☆○『六月の蛇』「蛇」つながりということと、性的に冷めた関係にある夫婦を描いたという点でどこかしら『花と蛇』と共通点がある『六月の蛇』をDVDで観直して見た。詳しい内容は過去の日記で。こちらのヒロインが受けるのはSMではなくてストーキング行為である。見知らぬ男から、様々な脅迫を受けることで心の中で眠っていた蛇を呼び起こしてしまうストーリーである。セックス描写で言えば、『花と蛇』よりもこちらのほうが若干控えめではある。しかし登場人物の内面の描写は、こちらのほうがより深く描きこまれている。登場人物の悶々とした気持ちや、心の葛藤などがしっかり描かれているのでより説得力を持っている。映像センスもこちらのほうがスタイリッシュである。全体的に青みがかったモノクロ映像は退廃的な空気を演出するのに成功しているし、塚本監督独特のカット割なども緊迫感を煽っている。そして何より主演の黒沢あすかの表情が活きている。もともと塚本監督は女性を撮るのが上手い監督だと言われているが、この『六月の蛇』は白眉である。『花と蛇』の杉本彩のエロスは小学生でもわかるエロスであるが、『六月の蛇』の黒沢あすかのエロスはちょっと複雑なエロスであるように感じられた。エロスを描いた作品でありながらも一抹の崇高さを持っているということで、『六月の蛇』のほうが一枚上手だと思った。★★★★☆

2004.03.25

コメント(2)

-

おみゃーに食わせる飯はにゃーで。

なんかどうでもいいことがふと頭をよぎったのだが、「責任転嫁」の「転嫁」ってなぜ嫁が転がるのだろうか。つい嫁がゴロゴロ転がっているところを想像してしまったぢゃないか。嫁のイメージは泉ピン子か、はたまた新珠三千代か。とにかく頭の中で転がしてみた。ちょっと笑えた。しかし嫁と姑というのはいつの時代になっても恰好のネタである。ある意味では非常にプリミティブな戦争である。『おもいっきり生電話』でも『こたえてちょーだい!』でも嫁姑ネタは王道であり磐石である。きっと世の女性たちは「鬼嫁!」とか「鬼姑!」という言葉にゾクゾクしているのだろう。コンビニでそんな煽り文句のレディコミを見かけたこともある。本来なら目を背けたくなるような事例であるはずなのに、人々の心を掴んで離さないのは何故なのか。それはきっとホラー映画を指の間からチラ見するような気持ちに似ているのかも。嫁姑戦争って、身近なレベルでのホラーだからな。またどうでもいいことだが、私は高校に入るくらいまで「お義母さん」という言葉を「おぎぼさん」と読んでいた。他の「お義父さん」などのバリエーションも同様である。人前で読まなくて本当によかった。

2004.03.24

コメント(4)

全307件 (307件中 1-50件目)

-

-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画

- Blackmore's Night request hour: Hu…

- (2025-11-19 00:00:05)

-

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

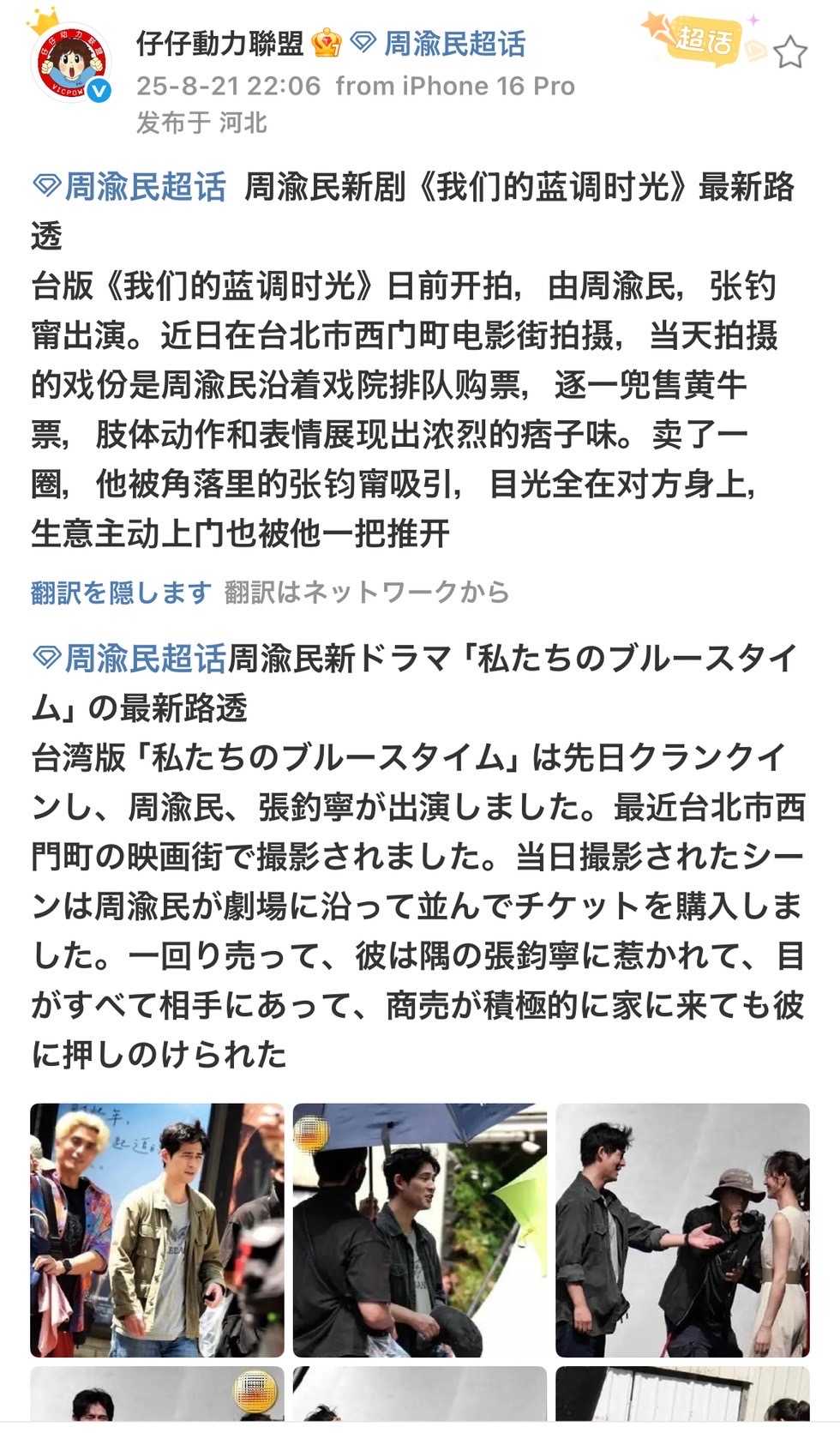

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- おすすめ映画

- 侵攻前の ウクライナを描いた映画 …

- (2025-11-14 06:47:24)

-