PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【

海外旅行 ブログリスト

】👈リンク

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum) の 地下入口の様子 。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)を南西側

(クロムウェル通りの反対側)から見上げた景観。

引き返して、 ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の

中庭広場 を見る。

ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)の中庭

「サックラー・コートヤード(The Sackler Courtyard) 」から V&Aの本館の一部 を見る。

「Geological Museum(旧地質学博物館)」の正面入口。

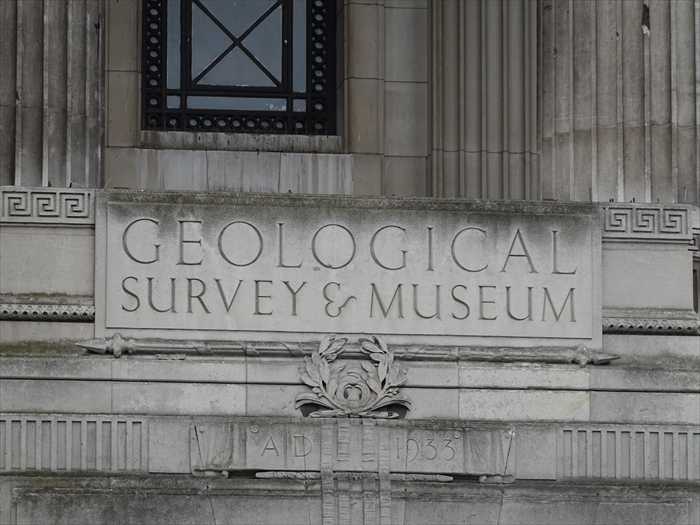

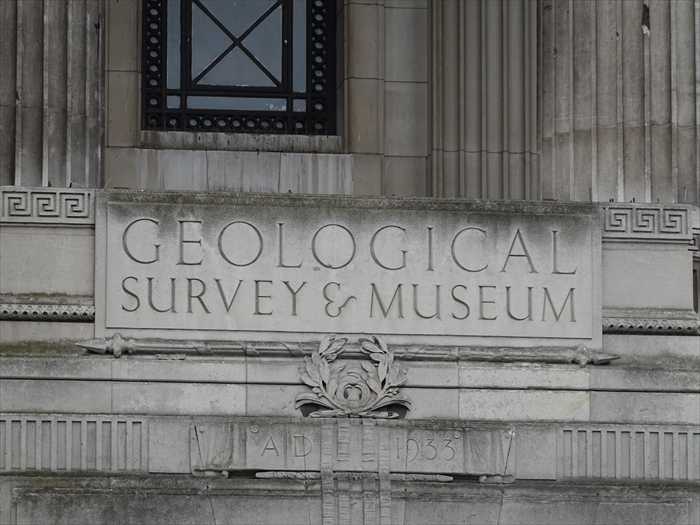

Geological Museum(地質学博物館) の建物のペディメント(切妻部)のアップ。

屋根の頂部に掲げられているのは レインボーフラッグ(プライド旗) 。

ロンドンの多くの公共施設と同様に、自然史博物館(Natural History Museum)やその

関連施設も LGBTQ+プライド月間(毎年6月)などに合わせて掲揚 しているのだと。

Exhibition Rdの右側にあったのが

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の一角、

Henry Cole Wing(ヘンリー・コール棟)。

建物の壁面に「 VICTORIA AND ALBERT MUSEUM HENRY COLE WING 」と刻まれた銘板が。

その先左にあったのが、 サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の建物正面。

The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館)

中に展示されているとのこと。

建物上部に 金文字で 「SCIENCE MUSEUM 」 、

両脇の黒いバナーにも同じく SCIENCE MUSEUM と表記されていた。

The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館) は、このサイエンス・ミュージアム内部に

サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の外観

ロンドンの エキシビション・ロード (Exhibition Road) に並ぶ白いテラスハウス群 。

建物は典型的な ヴィクトリア朝の白い漆喰仕上げのテラスハウスで、現在は大使館、

教育施設、研究所、オフィスなどに利用されているものが多いとのこと。

サウスケンジントンの「 エキシビション・ロード (Exhibition Road) 」 の風景。

左折して、 Prince Consort Road(プリンス・コンソート・ロード) から。

左側が Imperial College・インペリアル大学 。

右角にあったのが High Commission of Jamaica・ジャマイカ高等弁務官事務所。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum) の 地下入口の様子 。

・レンガ造りのアーチ

ヴィクトリア時代の雰囲気を残すアーチ構造で、外壁の煉瓦と鉄格子の組み合わせが印象的。

・装飾デザイン

上部に円形モチーフ(赤色の円と十字)があり、その周囲を扇状に広がる白い格子が

取り囲んでいた。

取り囲んでいた。

両脇の柱上には青色の装飾(ランタン風のデザイン)が施されていた。

・入口の機能

これは地上正面玄関(サウス・ケンジントン側)ではなく、地下通路

(サウス・ケンジントン駅からの連絡通路を通じたエントランス) の出口・入口の一つ。

(サウス・ケンジントン駅からの連絡通路を通じたエントランス) の出口・入口の一つ。

ロンドン地下鉄サウス・ケンジントン駅から博物館へは、専用の地下歩行トンネルで直接

アクセスでき、その出口がこの写真の場所。

アクセスでき、その出口がこの写真の場所。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)を南西側

(クロムウェル通りの反対側)から見上げた景観。

・手前の庭園

熱帯的な雰囲気のシダ植物(Tree Ferns)が植えられており、これは

「ジュラシック・ガーデン(Jurassic Garden)」の一部。

「ジュラシック・ガーデン(Jurassic Garden)」の一部。

恐竜が生きた時代の植物景観を再現しており、博物館の外構デザインとして

来館者に人気のエリア。

来館者に人気のエリア。

・建物の構造

正面双塔ではなく、建物の南西の角(ウエスト・タワー側)を斜めに見たアングル。

右奥には現代的なガラス張りの建物(ダーウィン・センター)が部分的に映り込んでいる。

・建築様式

ロマネスク・リヴァイヴァル様式で、アーチ型の窓やテラコッタ装飾が規則正しく並んで

いるのが特徴。

いるのが特徴。

遠方にもう一つの塔(イースト・タワー)が奥に見えた。

引き返して、 ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の

中庭広場 を見る。

・左手前

ガラスと白い曲線的な屋根が印象的な現代的建築は、エントランス・パビリオン

(Exhibition Road Entrance)。

(Exhibition Road Entrance)。

2017年に完成した新しい出入口で、建築家アマンダ・レヴェット(AL_A)が設計しました。

・正面の建物

V&Aのクラシックな本館建築。赤レンガと白石のコンビネーションが特徴。

「GALLERIES」の垂れ幕が見え、ここから館内の展示エリアへ入館できた。

・広場の空間

世界初の「完全な磁器タイル張りの公共広場」とされ、床一面に白い磁器タイルが敷き詰め

られていた。

られていた。

夏季はここでイベントや野外展示も開催され、カフェスペース(赤い椅子とテーブル)

も人気と。

も人気と。

ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)の中庭

「サックラー・コートヤード(The Sackler Courtyard) 」から V&Aの本館の一部 を見る。

・赤レンガと白い石材のクラシカルな建物

これはV&Aの本館の一部で、19世紀ヴィクトリア朝の建築様式を典型的に示している。

レンガ造と石材装飾の組み合わせは、当時のロンドンの公共建築でよく使われた。

レンガ造と石材装飾の組み合わせは、当時のロンドンの公共建築でよく使われた。

・手前の現代的な構造物

ガラスと鋭い庇をもつ建物は、2017年完成の Exhibition Road Entrance Pavilion

(展示路エントランス・パビリオン)。

(展示路エントランス・パビリオン)。

設計は建築家アマンダ・レヴェット(AL_A)。

中はカフェ兼入口ホールになっており、外のカフェテラス(赤い椅子とテーブル)が広場に

面していた。

面していた。

「Geological Museum(旧地質学博物館)」の正面入口。

・ 大きなイオニア式円柱

が4本並ぶ古典様式の外観

・ 三角破風(ペディメント)

と中央の丸い装飾

場所はサウス・ケンジントンの Exhibition Road 沿いにあり、現在は Natural History Museum

(自然史博物館)の一部に統合 されていると。

(自然史博物館)の一部に統合 されていると。

・創建:1935年完成(銘文は1933年着工を示す)。

・元の役割:英国地質調査所(British Geological Survey)の本部と地質学博物館。

・現在:1998年に自然史博物館と合併し、リニューアル後は「地球ギャラリー

(Earth Galleries)」として利用。

(Earth Galleries)」として利用。

・建物正面下に「 GEOLOGICAL SURVEY & MUSEUM(地質調査所および地質学博物館)

」と。

・さらに下に「 A.D. 1933

」 と刻まれていた。

Geological Museum(地質学博物館) の建物のペディメント(切妻部)のアップ。

屋根の頂部に掲げられているのは レインボーフラッグ(プライド旗) 。

ロンドンの多くの公共施設と同様に、自然史博物館(Natural History Museum)やその

関連施設も LGBTQ+プライド月間(毎年6月)などに合わせて掲揚 しているのだと。

Exhibition Rdの右側にあったのが

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の一角、

Henry Cole Wing(ヘンリー・コール棟)。

建物の壁面に「 VICTORIA AND ALBERT MUSEUM HENRY COLE WING 」と刻まれた銘板が。

建設年:

1868年完成(当初は「1868 Building」と呼ばれた)。

設計者:

建築家 Henry Scott と Major-General Henry Y.D. Scott。

名称由来:

ヴィクトリア&アルバート博物館の創設に尽力した Sir Henry Cole(1808–1882)

にちなんで命名。彼はロンドン万国博覧会(1851年)を推進し、その収益を

博物館群(V&A、科学博物館、自然史博物館の礎)に結びつけた人物。

にちなんで命名。彼はロンドン万国博覧会(1851年)を推進し、その収益を

博物館群(V&A、科学博物館、自然史博物館の礎)に結びつけた人物。

その先左にあったのが、 サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の建物正面。

The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館)

中に展示されているとのこと。

建物上部に 金文字で 「SCIENCE MUSEUM 」 、

両脇の黒いバナーにも同じく SCIENCE MUSEUM と表記されていた。

The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館) は、このサイエンス・ミュージアム内部に

サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の外観

特徴的なのは、 クラシックなコリント式の列柱(columns)

と、 長く連なる大きな窓

の

デザインで、正面入口横のファサード部分にあたります。写真下部に見える黒いバナーにも

SCIENCE MUSEUM と記されていた。

デザインで、正面入口横のファサード部分にあたります。写真下部に見える黒いバナーにも

SCIENCE MUSEUM と記されていた。

ロンドンの エキシビション・ロード (Exhibition Road) に並ぶ白いテラスハウス群 。

建物は典型的な ヴィクトリア朝の白い漆喰仕上げのテラスハウスで、現在は大使館、

教育施設、研究所、オフィスなどに利用されているものが多いとのこと。

サウスケンジントンの「 エキシビション・ロード (Exhibition Road) 」 の風景。

・左側の赤レンガ建物は典型的な ヴィクトリアン・ゴシック様式で、現在は大学や研究所、

大使館関連のオフィスとして使われている建物が多いです。建物の壁に

「EXHIBITION ROAD」のストリートサインが見えた。

大使館関連のオフィスとして使われている建物が多いです。建物の壁に

「EXHIBITION ROAD」のストリートサインが見えた。

・右側には白やベージュのテラスハウスが並び、こちらも大使館やレジデンスとして利用されて

いるものが多い と。

いるものが多い と。

・道路中央の広いスペースには、以前から現代的なデザインの街灯やポールが整備され、

歩行者が優先される空間になっていた。

つまり、この場所は 自然史博物館・V&A・科学博物館へ続く文化エリアの中核 で、 観光客が

必ず通る動線の一部 であるのだ。

歩行者が優先される空間になっていた。

つまり、この場所は 自然史博物館・V&A・科学博物館へ続く文化エリアの中核 で、 観光客が

必ず通る動線の一部 であるのだ。

左折して、 Prince Consort Road(プリンス・コンソート・ロード) から。

左側が Imperial College・インペリアル大学 。

右角にあったのが High Commission of Jamaica・ジャマイカ高等弁務官事務所。

・左側の壮大な石造建築は Imperial College London 本館

(Imperial Institute Building の後継部)。

中央の大きなアーチとその両脇の彫刻が特徴的 で、王立勅許を受けた名門理工系大学の

象徴的ファサード。

右奥に見える赤レンガの建物は、 Royal College of Music・王立音楽大学 。

(Imperial Institute Building の後継部)。

中央の大きなアーチとその両脇の彫刻が特徴的 で、王立勅許を受けた名門理工系大学の

象徴的ファサード。

右奥に見える赤レンガの建物は、 Royal College of Music・王立音楽大学 。

・正式名称:Imperial College London

・設立:1907年(ロンドン大学のカレッジとして発足、2007年に完全独立)

・形態:公立研究大学

・専門:理工学・医学・ビジネス に特化した世界的名門大学

・QS世界大学ランキングやTHEランキングで常にトップ10前後に位置

イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(英語版) が毎年9月に公表している

世界大学ランキング。

イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(英語版) が毎年9月に公表している

世界大学ランキング。

・強みの分野:

・工学(特に機械、航空宇宙、土木)

・自然科学(物理学、化学、生物学、数学)

・医学(Imperial College School of Medicine は英国最大規模の医学部)

・ビジネス(Imperial College Business School はテクノロジー連携に強み)

・研究資金調達力が非常に強く、産業界との連携が盛ん。→ ロールス・ロイス、BP、

グラクソ・スミスクラインなどと共同研究。

グラクソ・スミスクラインなどと共同研究。

・ノーベル賞受賞者やフィールズ賞受賞者を多数輩出。

1. 左側(西側)

ルイス・パスツール(Louis Pasteur, 1822–1895)・細菌学の父

近代細菌学の父。狂犬病ワクチンやパスチャライズ(低温殺菌法)を確立。

パスツールの周囲には、科学者や学生を象徴する副像が配置されており、

生命科学・医学研究の象徴となっています。

生命科学・医学研究の象徴となっています。

2. 右側(東側)

トマス・ヘンリー・ハクスリー

(Thomas Henry Huxley, 1825–1895) ・進化論の擁護者、教育者

(Thomas Henry Huxley, 1825–1895) ・進化論の擁護者、教育者

博物学者・教育者。ダーウィンの進化論を強力に擁護したことで「ダーウィンの番犬」と

呼ばれる。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)付近の風景。

奥の左側に、 半円形の外観が特徴的な ロイヤル・アルバート・ホールの一部が見えて来た 。

手前から奥へと続く赤レンガの大きなカーブを描いた建物群は、Albert Hall Mansions(アルバート・ホール・マンションズ)と呼ばれる 高級集合住宅 。

赤レンガとテラコッタ装飾を用いたヴィクトリア朝後期のデザイン。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) をズーム して。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側前から

ロンドン・ケンジントン・ガーデンズにある アルバート記念碑(Albert Memorial)を見る。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側 を見る。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)正面・南側からさらに南側 を望む。

この建物が Royal College of Music(王立音楽大学)。

中央上部をズームして。

右側の尖塔。

ドーマー窓(屋根窓)があり、こちらはアーチではなく直線的な開口部。

左側の尖塔。

再び 王立音楽大学の正面全体 を。

Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)を再び正面から 。

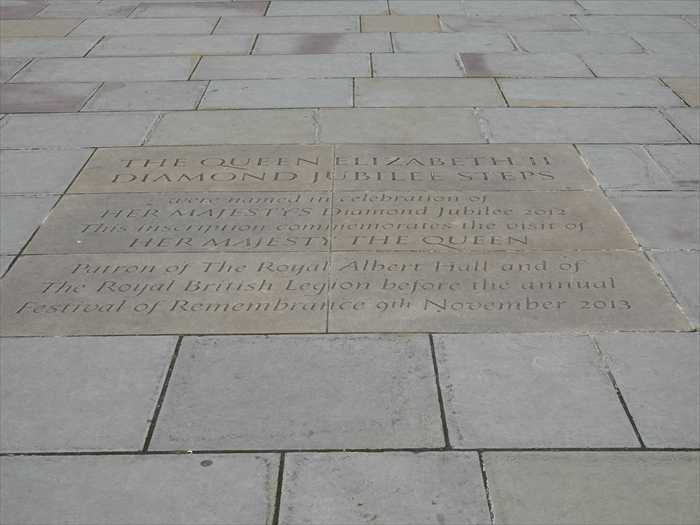

石段を上り終えた場所に埋め込まれて銘板。

「 THE QUEEN ELIZABETH II

【 エリザベス2世女王

ダイヤモンド・ジュビリー・ステップス

英国王立退役軍人会(Royal British Legion)のパトロンとして

「追悼祭(Festival of Remembrance)」に臨席 したことを記念する。】

アルバート公記念碑の 台座四隅にある 寓意像(Allegorical Figure) の一つ。

ロイヤル・アルバート・ホール正面入口(北側のメイン・ポーチ)。

アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)像 の裏に移動して。

ロイヤル・アルバート・ホール南側の「1851年大博覧会記念碑」(Memorial for the Exhibition

of 1851)に配された四体の寓意像のうちの一体。

ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch) の壁龕に設置されていた

エリザベス2世女王(Queen Elizabeth II, 1926–2022) の立像。

この像は ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch)の壁龕に設置された立像の

一つで、 エジンバラ公フィリップ殿下(Prince Philip, Duke of Edinburgh, 1921–2021) 。

この写真の高い四角柱状の建造物は、

ロイヤル・アルバート・ホールの換気塔(Ventilation Tower, 通称「スモーク・スタック」)

近づいて。

1991年にジャパン・フェスティバルの一環で行われた、大相撲のロンドン公演がここ

ロイヤル・アルバート・ホールで行われたのだ。

通常の15日を5日間に短縮した「ロイヤル場所」には、幕内力士40名が出場。

アリーナに作られた土俵で勝負をしたのだと。

そして2025年10月15日(水)から10月19日(日)まで、英国ロンドンの劇場、ここ

「ロイヤル・アルバート・ホール」で

「 大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament) 」👈️リンクが開催されたのであった。

大相撲ロンドン公演初日の会場捉えた様子(画像は日本相撲協会公式Xのスクリーンショット)。

Royal Albert Hall(ロンドン)で開催された、Grand Sumo Tournament (London 2025)]

(大相撲ロンドン大会)での集合写真。

大相撲ロンドン公演を記念して発行された絵葉書が話題に と。

葛飾北斎の《神奈川沖浪裏(The Great Wave off Kanagawa)》をモチーフに、ロンドンの

「ロイヤル・アルバート・ホール」と相撲力士を組み合わせたパロディ版

右側に見えるのが半円形のドーム屋根をもつ赤レンガ造りの建物が、ロンドンの象徴的

コンサートホール「Royal Albert Hall」(1871年完成、アルバート公を記念して建設)。

波間には、相撲力士(sumo wrestlers) や 行司(審判役) が描かれており、日本文化の

代表的要素をユーモラスに取り入れていた。

ロイヤル・アルバート・ホール前の横綱・大の里。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)の内部 をネットから。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 西側(West Porch/西玄関)。

ロイヤル・アルバート・ホール西玄関(West Porch)付近から、

北方向(アルバート記念碑側) を見て。

西洋トチノキ(Horse Chestnu t, 学名 Aesculus hippocastanum) の花。

・花序: 円錐状に立ち上がる白〜淡いピンクの花房。1本の花房に多数の小花が集まっています。

・花色: 白地に黄色や赤の斑点が入ることが多い。写真でも中心部がピンク色を帯びています。

・葉: 掌状複葉(1つの葉柄から5〜7枚の小葉が放射状に広がる)。

西洋トチノキ(Horse Chestnut)の花 をズームして。

更にズームして。

和名は「マロニエ」。

マロニエの実の写真をネットから。

マロニエの実は、栗と間違われやすいですが、食べることができません。

マロニエの実は「マロン(marron)」と呼ばれますが、このマロンはフランス語でトチの実の

ことで、 日本の栗とは異なり、不味いだけでなく毒性もあるため食用にはしない のが

一般的です と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

呼ばれる。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)付近の風景。

奥の左側に、 半円形の外観が特徴的な ロイヤル・アルバート・ホールの一部が見えて来た 。

手前から奥へと続く赤レンガの大きなカーブを描いた建物群は、Albert Hall Mansions(アルバート・ホール・マンションズ)と呼ばれる 高級集合住宅 。

赤レンガとテラコッタ装飾を用いたヴィクトリア朝後期のデザイン。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) をズーム して。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側前から

ロンドン・ケンジントン・ガーデンズにある アルバート記念碑(Albert Memorial)を見る。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側 を見る。

・竣工:1871年

・様式:ヴィクトリア時代のイタリア・ルネサンス風の円形建築

・材質:赤レンガとテラコッタの装飾が特徴

・外壁のフリーズ:上部に一周ぐるりと

「 芸術と科学の勝利(The Triumph of Arts and Sciences) 」を描いたモザイク・フリーズ

があり、さまざまな分野の人々が表現されていた。

・左側に小さな別棟(ガラス張りのアーチ入口を持つ部分)が見えたが、これはホールの

付属的な出入口エリアで、ホール本体と連結していた。

「 芸術と科学の勝利(The Triumph of Arts and Sciences) 」を描いたモザイク・フリーズ

があり、さまざまな分野の人々が表現されていた。

・左側に小さな別棟(ガラス張りのアーチ入口を持つ部分)が見えたが、これはホールの

付属的な出入口エリアで、ホール本体と連結していた。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)正面・南側からさらに南側 を望む。

この建物が Royal College of Music(王立音楽大学)。

・中央のアーチ状玄関が正門。上部に飾られた装飾彫刻や尖塔が重厚さを与えていた。

・左右に伸びる赤レンガの建物がシンメトリーを強調し、大学の威厳を感じさせた。

中央上部をズームして。

・円形の装飾

ここには「時計」または「レリーフ」が収められています。現在はシンプルな円形デザイン

ですが、創建当時は象徴的な装飾や紋章が施されていたのだ と。

ですが、創建当時は象徴的な装飾や紋章が施されていたのだ と。

・周囲の飾り

円形の周囲には植物文様風の石彫装飾(スクロールやアカンサス葉に似た意匠)があり、

ルネサンス・ゴシック様式の折衷デザインを反映していた。

ルネサンス・ゴシック様式の折衷デザインを反映していた。

・両脇の塔状装飾

左右に「小尖塔(ミニチュア・ピナクル)」が配置されており、垂直性を強調していた。

これはヴィクトリア朝建築でよく見られる装飾的モチーフ。

これはヴィクトリア朝建築でよく見られる装飾的モチーフ。

・二連アーチ窓

円形の下にはアーチが並ぶ2連窓(トリフォリウム風)があり、建物正面の中心性を

際立たせていた。

際立たせていた。

右側の尖塔。

ドーマー窓(屋根窓)があり、こちらはアーチではなく直線的な開口部。

左側の尖塔。

再び 王立音楽大学の正面全体 を。

Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)を再び正面から 。

石段を上り終えた場所に埋め込まれて銘板。

「 THE QUEEN ELIZABETH II

DIAMOND JUBILEE STEPS

were named in celebration ofHER MAJESTY’S Diamond Jubilee 2012

This inscription commemorates the visit ofHER MAJESTY THE QUEEN

Patron of The Royal Albert Hall and ofThe Royal British Legion before the annual

Festival of Remembrance 9th November 2013」 【 エリザベス2世女王

ダイヤモンド・ジュビリー・ステップス

この階段は、2012年の女王陛下のダイヤモンド・ジュビリー( 即位60周年

) を祝して

名付けられた。

この碑文は、 2013年11月9日、女王陛下

がロイヤル・アルバート・ホールおよび名付けられた。

英国王立退役軍人会(Royal British Legion)のパトロンとして

「追悼祭(Festival of Remembrance)」に臨席 したことを記念する。】

ロイヤル・アルバート・ホール正面に立つ

アルバート公記念像(Prince Albert Memorial Statue) をクローズアップ

で。

上部の立像

・アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)

ヴィクトリア女王の夫で、芸術・科学・産業の振興に尽力した人物。

ロイヤル・アルバート・ホールも、彼の構想「アルバート計画(Albertopolis)」の

一環として建てられました。

一環として建てられました。

台座の構成

・中央の高い円柱型台座 の上にアルバート公の立像。

・その周囲に配置された 4体の座像(女性像) は、芸術の分野を象徴。

座像(4体)の象徴

四大陸(Europe/Asia/Africa/America)を表す像群

。

アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)像

のクローズアップ

像の特徴

・衣装:

チューダー風の衣装(短い上衣とタイツ)に、長いマントを羽織っています。

これは当時の「歴史的な宮廷服」を理想化したもので、彼の芸術保護者としての側面を

強調しています。

これは当時の「歴史的な宮廷服」を理想化したもので、彼の芸術保護者としての側面を

強調しています。

・装飾:

胸には「ガーター騎士団(Order of the Garter)」の徽章を下げています。

英国最高位の騎士団のシンボルで、アルバート公がその騎士であったことを示しています。

英国最高位の騎士団のシンボルで、アルバート公がその騎士であったことを示しています。

・ポーズ:

片手を腰に置き、もう片方の手には巻物(もしくは手袋)を持っています。

これは「計画を示す人物像」としての典型的なポーズで、彼が文化施設

(アルバート・ホールやサウスケンジントンの博物館群)の構想者であったことを

象徴しています。

これは「計画を示す人物像」としての典型的なポーズで、彼が文化施設

(アルバート・ホールやサウスケンジントンの博物館群)の構想者であったことを

象徴しています。

アルバート公記念碑の 台座四隅にある 寓意像(Allegorical Figure) の一つ。

特徴

・頭部:

城壁をかたどった冠(mural crown)をかぶっています。

→ 古代ローマ以来、都市や文明を象徴する冠。

・持ち物:

左腕に巻物(あるいは書物)を抱えています。

→ 文明・学問・知識の象徴。

・衣装:

古典的なギリシャ風のトーガ。

この像は、四大陸のうちの 「Europe(ヨーロッパ)」 を寓意的に表したもの

。

ヨーロッパ=文明・都市・知識の中心という認識を反映。

冠(都市の守護)と書物(学術・文化)によって、西欧文明の繁栄を示しています。

・頭飾り:

ターバン風の頭巾をかぶり、額に宝石状の装飾を付けています。

→ 異国趣味の東洋的要素を強調。

・衣装:

厚手の布をまとい、胸元に装飾的な留め具、手首にはブレスレット。

→ インドや中東を意識したコスチューム表現。

・付属モチーフ:像の隣に象(Elephant)の頭部があり、アジアの象徴として表現。

この像は「 アジア大陸 」を寓意的に表しています。

ヨーロッパの美術では、アジアを表す際にしばしば「象」と「ターバンをかぶった女性」が

組み合わされました。

象はインドを象徴、宝飾品や衣装は東洋的な豊かさを示しています。

この像は「 アジア大陸 」を寓意的に表しています。

ヨーロッパの美術では、アジアを表す際にしばしば「象」と「ターバンをかぶった女性」が

組み合わされました。

象はインドを象徴、宝飾品や衣装は東洋的な豊かさを示しています。

ロイヤル・アルバート・ホール正面入口(北側のメイン・ポーチ)。

アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)像 の裏に移動して。

ロイヤル・アルバート・ホール南側の「1851年大博覧会記念碑」(Memorial for the Exhibition

of 1851)に配された四体の寓意像のうちの一体。

・上半身を裸にした女性像:

西洋美術ではアフリカの「自然」や「素朴さ」を表す図像として

用いられました。

用いられました。

・装身具:

首飾りや耳飾りをつけており、異国的な印象を強めています。

・衣装:

腰に巻いた布(腰布)と、その裾の装飾模様が民族的意匠を示しています。

・表情と姿勢:

堂々とした座姿で、身体性と力強さを強調。

この像は アフリカ大陸の寓意像。

西欧の19世紀芸術に典型的な「大陸擬人像」の表現で、アフリカはしばしば「半裸の女性」

として描かれました。

として描かれました。

豊かな自然や身体的強さを象徴すると同時に、当時のヨーロッパ的視点による

「エキゾチシズム」も反映しています。

「エキゾチシズム」も反映しています。

・弓と矢筒を持っている → 新大陸の「ネイティブアメリカン文化」を象徴する

典型的なモチーフ。

典型的なモチーフ。

・姿勢:戦士的な威厳を強調しつつも、古典的なトーガ風衣装をまとっている。

・髪飾り:シンプルながら異国性を感じさせる。

この像はAmerica (

アメリカ

)の寓意像。

アメリカ大陸は、ヨーロッパ美術においてしばしば「弓矢を持つ女性」として表現されました。

これは「新世界の戦闘性・野性」を寓意化したもの。

バイソンや羽飾りを伴う場合もありますが、この記念碑では弓矢が主要な属性となっています。

ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch) の壁龕に設置されていた

エリザベス2世女王(Queen Elizabeth II, 1926–2022) の立像。

2013年11月9日、エリザベス女王がロイヤル・アルバート・ホールの

「Festival of Remembrance(追悼祭)」に臨席したことを記念 して、南側の改修時に

設置されたものです。

「Festival of Remembrance(追悼祭)」に臨席したことを記念 して、南側の改修時に

設置されたものです。

向かい側には アルバート公の立像 が配置され、ヴィクトリア朝の創設精神と現代王室の

つながりを象徴しています。

つながりを象徴しています。

衣装:

公式のローブ(長いドレス)をまとい、胸には勲章(ガーター勲章など)が表現されています。

頭部:

ティアラ(王冠に近い宝飾冠)をつけ、君主としての格式を示しています。

姿勢:

両手を前で重ね、厳かな立ち姿。視線はやや遠くに向けられています。

この像は ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch)の壁龕に設置された立像の

一つで、 エジンバラ公フィリップ殿下(Prince Philip, Duke of Edinburgh, 1921–2021) 。

服装:

モーニングコート風のスーツ姿。王族の儀礼服ではなく、現代的かつ公的な場に

ふさわしい服装。

ふさわしい服装。

姿勢:

両手を後ろに組み、軽く歩を進めたような自然体の立ち姿。

表現:

女王エリザベス2世像の厳かな直立姿と対照的に、リラックスした佇まい。

両者は夫婦として長くロイヤル・アルバート・ホールの活動を支援し、とりわけ毎年の

「Festival of Remembrance(戦没者追悼祭)」に臨席 していたのだと。

両者は夫婦として長くロイヤル・アルバート・ホールの活動を支援し、とりわけ毎年の

「Festival of Remembrance(戦没者追悼祭)」に臨席 していたのだと。

この写真の高い四角柱状の建造物は、

ロイヤル・アルバート・ホールの換気塔(Ventilation Tower, 通称「スモーク・スタック」)

近づいて。

・形状:

赤レンガ造りの細長い塔で、装飾的な石の基壇と頂部を持つ。

・素材:

ロイヤル・アルバート・ホール本体と同じ赤レンガを基調としており、周囲の景観に調和。

・用途:

ホール建設当時(1871年)からの暖房用ボイラーの煙突兼換気塔として設計。

今では実用的な煙突としては使われていませんが、ホールの外観を特徴づける付属構造物として

保存されているのだ と。

今では実用的な煙突としては使われていませんが、ホールの外観を特徴づける付属構造物として

保存されているのだ と。

1991年にジャパン・フェスティバルの一環で行われた、大相撲のロンドン公演がここ

ロイヤル・アルバート・ホールで行われたのだ。

通常の15日を5日間に短縮した「ロイヤル場所」には、幕内力士40名が出場。

アリーナに作られた土俵で勝負をしたのだと。

そして2025年10月15日(水)から10月19日(日)まで、英国ロンドンの劇場、ここ

「ロイヤル・アルバート・ホール」で

「 大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament) 」👈️リンクが開催されたのであった。

大相撲ロンドン公演初日の会場捉えた様子(画像は日本相撲協会公式Xのスクリーンショット)。

Royal Albert Hall(ロンドン)で開催された、Grand Sumo Tournament (London 2025)]

(大相撲ロンドン大会)での集合写真。

大相撲ロンドン公演を記念して発行された絵葉書が話題に と。

葛飾北斎の《神奈川沖浪裏(The Great Wave off Kanagawa)》をモチーフに、ロンドンの

「ロイヤル・アルバート・ホール」と相撲力士を組み合わせたパロディ版

右側に見えるのが半円形のドーム屋根をもつ赤レンガ造りの建物が、ロンドンの象徴的

コンサートホール「Royal Albert Hall」(1871年完成、アルバート公を記念して建設)。

赤レンガと円形ドーム屋根が特徴で、ロンドンを象徴する建築の一つ。

この建物を、北斎の「富士山」の位置に置き換えているのだ。

→ つまり「富士山=ロンドン文化の象徴」へ。

波間には、相撲力士(sumo wrestlers) や 行司(審判役) が描かれており、日本文化の

代表的要素をユーモラスに取り入れていた。

力士たちは舟や波に乗り、「大相撲ロンドン公演」を表現した構図。

波と構図

・北斎の波の造形を忠実に再現しつつ、筆致と陰影を明るくデフォルメ。

・波頭の白い飛沫が、ほぼオリジナルと同じリズムで描かれています。

・奥行きのある3層構造(手前の大波/中波/背景)が保たれています。

そして、大相撲のロンドン公演は19日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎えた。

5日間の本割で争った公演は、豊昇龍が大の里との全勝対決を制して優勝した。

5日間の本割で争った公演は、豊昇龍が大の里との全勝対決を制して優勝した。

力士40人が締め込み姿で勢ぞろいした閉会式では、大の里が英語で

「Hello everyone.London is great.Thank you and see you again.Goodbye」とあいさつ。

約5400人の観客から万雷の拍手が送られた。

「Hello everyone.London is great.Thank you and see you again.Goodbye」とあいさつ。

約5400人の観客から万雷の拍手が送られた。

三賞は殊勲賞が翔猿、敢闘賞が高安、技能賞が宇良。5日間の観客の投票で決まる「観客賞」は

宇良が受賞した。

宇良が受賞した。

ロンドン公演は1991年以来34年ぶりの開催で、チケットは全日完売。5日間で計

約2万7000人の観客を動員した と。

約2万7000人の観客を動員した と。

ロイヤル・アルバート・ホール前の横綱・大の里。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)の内部 をネットから。

ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 西側(West Porch/西玄関)。

・大きなアーチ状の入口

→ 西玄関(West Porch)のメインゲート。現在はガラス扉に改修され、観客の出入りに

利用されます。

利用されます。

・建物装飾

・赤レンガの壁面とクリーム色のテラコッタ装飾。

・2階部分に並ぶアーチ窓の上に、ホールを一周する有名な フリーズ装飾

(テラコッタの帯状浮彫) が確認できます。

(テラコッタの帯状浮彫) が確認できます。

・フリーズの内容

→ 科学・芸術・産業・人間活動をテーマとしたモチーフが連続的に描かれています。

ロイヤル・アルバート・ホール西玄関(West Porch)付近から、

北方向(アルバート記念碑側) を見て。

・右手前:

ロイヤル・アルバート・ホールの壁面と西玄関のアーチ。

・中央奥:

木々の向こうにチラリと見える金色の像と屋根

→ これは アルバート記念碑(Albert Memorial)。

→ これは アルバート記念碑(Albert Memorial)。

・道路の中央部:

カラーの垂れ幕(赤・青・黒)が並んでおり、ホールのイベント告知用バナー。

西洋トチノキ(Horse Chestnu t, 学名 Aesculus hippocastanum) の花。

・花序: 円錐状に立ち上がる白〜淡いピンクの花房。1本の花房に多数の小花が集まっています。

・花色: 白地に黄色や赤の斑点が入ることが多い。写真でも中心部がピンク色を帯びています。

・葉: 掌状複葉(1つの葉柄から5〜7枚の小葉が放射状に広がる)。

西洋トチノキ(Horse Chestnut)の花 をズームして。

・開花期はイギリスでは 5月〜6月初旬。

・この時期はロンドンのケンジントン周辺やロイヤル・アルバート・ホールの外周に

植えられたトチノキも一斉に花を咲かせ、街路や公園を彩るのだと。

植えられたトチノキも一斉に花を咲かせ、街路や公園を彩るのだと。

・花房(花序):

円錐状に直立し、1本の花穂に多数の小花が集まる。

・花色:

白を基調に、花の中心部が鮮やかなピンクや黄色で彩られています。

特に蜜標(花の中心の模様)は、昆虫を誘うガイドの役割を果たします。

特に蜜標(花の中心の模様)は、昆虫を誘うガイドの役割を果たします。

・雄しべ:

長く突き出た白い糸状の雄しべが花全体に繊細な印象を与える。

更にズームして。

和名は「マロニエ」。

マロニエの実の写真をネットから。

マロニエの実は、栗と間違われやすいですが、食べることができません。

マロニエの実は「マロン(marron)」と呼ばれますが、このマロンはフランス語でトチの実の

ことで、 日本の栗とは異なり、不味いだけでなく毒性もあるため食用にはしない のが

一般的です と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.