2020年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

西福寺

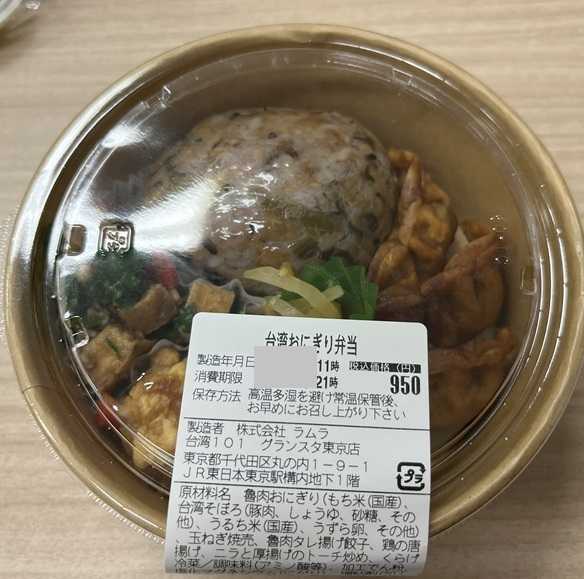

以前勤務先だった南麻布あたりの坂と寺院を歩いた9月30日…… こんなお店はなかったのにな~ 左「ひき肉少年」……『クミン・トマト・チキンスープで炊いたご飯に、秘伝のスパイスを効かせた鶏ひき肉たっぷりのあんかけをのせました。エキゾチックな香り漂う、全く新しいスタイルのお料理です。(同店HPより)』 右「MAISON D' AHNI」……『バスク地方の伝統的なスイーツ「ガトーバスク」、「マカロンバスク」を中心とした焼き菓子と、日本の四季折々の食材を活かした色とりどりの生菓子をご提供するパティスリーです。(同店HPより)』 私にはチンプンカンプンです。 古いタバコ屋さんがあったんだけど、なくなっちゃった。 左「DROGHERIA SANCRICCA」……ドロゲリア サンクリッカって読むらしい。『ドロゲリアとは、イタリアで食品などを扱う地域に根付いた食料雑貨店のこと。 イタリアから食材を厳選するのは、イタリアマルケ州出身Matteo Sancricca(マッテオ サンクリッカ) こだわりの食材を現地生産者と直接やり取りして日本に持ってきています。(同店HPより)』 要するに、サンクリッカさんが営む食料雑貨店なのね。食材提供だけでなく食事もできるみたいだけど、ランチタイムのティラミスとサラダが付いた和牛カルボナーラは2,000円だって。ドリンクセットはプラス500円みたい。安いのか高いのか? 食べてみないと分かりませんね~ キリンがいっぱい立ってました…… 広大な敷地に再開発……敷地面積11,087㎡に地上45階建て……駅上の白金タワーと同じ階層ですね。共同住宅、保育所、診療所、病院や工場が入るらしいけれど、2LDKでも1億円以上でしょう。完成予定は2023年3月31日みたいですが、すぐに売れちゃうのかな~ ヴィンテージマンションってやつに、みなさん群がるみたいだから。 新古川橋……渋谷駅南から天現寺橋までを流れる「渋谷川」の下流が「古川」になります。写真右方向には「古川橋」があるから、当然こちらは後から架けられた橋。手前が港区白金で渡ると南麻布……何度も渡ったな~ 昭和10年架設だそうです。 さてさて、川を渡ると明治通り……寺院が2寺並んでいます。最初に写真の左隅に見える山門から… サラリーマン時代、この歩道も幾度となく歩きましたが素通りでした。 幽霊のような私…… 真宗大谷派 西福寺…… 西福寺山門…… いつものショット…… 何処もそうですが、お手入れが行き届いています。 参道左に鐘楼……なぜか梵鐘がない…… 参道を進むと……左に…… 手水盤と…… 親鸞聖人像…… 西福寺本堂……『寛永7年(1631年)に浄土真宗本願寺派麻布山善福寺(港区元麻布)の第14世住職准海師の弟以伝(海伝とも号す)が、万治3年(1661年)9月9日に浄土真宗本願寺派(西本願寺)より真宗大谷派(東本願寺)に転派し、開基として現在地に創建いたしました。』(同寺HPより) 善福寺は今月21日に訪問しましたが、弘法大師によって開山されるも、親鸞聖人の高徳に傾倒して浄土真宗に改宗した寺院です。転派して開基とはすごい方です。 ちなみに、現在の西本願寺は豊臣秀吉から寄進された土地にあり、東本門寺は徳川家康が寄進した土地と聞いたことがある。海伝和尚は秀吉が嫌いだったのかもしれない……私の独り言です。 そうそう、御本尊は阿弥陀如来でした。 本堂扁額……金生山 西福寺『西福寺の「西」は「西方浄土の意なり」、「福」は「六波羅密なり」とあります。「六波羅密」とは、波羅密は梵語で「度」または「至彼岸」と訳し、迷いの世界を渡って證の彼岸に到る菩薩の行(不施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)を言います。 又、一説には「金生」とは昔の地名で「金生谷」からとったもので、「西福」とは善福寺の西にあるからだという説もあります。』(同寺HPより) 場所が変わってなければ、善福寺の西じゃなくて南なんだけどな~ 本堂・庫裏は、延享2年(1746年)・明和9年(1773年)と昭和20年(1945年)の三度焼失。現在の本堂は昭和38年(1963年)、庫裏は昭和55年(1980年)に再建されたそうです。二度と失われないことを祈ります。 本堂前から……手水舎の上は藤棚かしら? こじんまりとした寺院ですが、心休まるひと時でした。《おまけ》 今日の空……9時58分 46年ぶりという10月31日の満月が見られるかもしれない。おまけに今年2020年で一番小さい満月だって。同一月に2度満月があったときの2度目をブルームーンと呼ぶそうな。青く見えるのかと思いきや、今日の月は普通の色だって……それでも楽しみに拝みましょう。 やっぱり月見酒が必要かな~

2020.10.31

コメント(0)

-

ハロウィン

明日は私の嫌いなハロウィンだというから、10月21日の散歩の一部を割り込み。 一本松坂……麻布十番から大黒坂を上りきると、続きはこの名前に変更。ちなみに、この分岐点には暗闇坂ってのもあるけど、またずっと後で。 一本松坂を少し上ると元麻布ヒルズ フォレストタワー。正式名称はたった今知ったけどヴィンテージマンションと呼ばれていると。ヴィンテージってのはジーンズやロマネコンティぐらいしか思い当たらなかったけど、マンションにもあるらしい。価値が高い年代物ということだろうが、100年経っても大丈夫なのかしら? でもってタワーのすぐ近くに…… 骸骨が座ってた…… 蜘蛛の巣まで表現してます。 ドラキュラかしら? 無造作に置いてあるけど蹴とばされないかな? これ好きです……愛嬌があるから しかし良くぞディスプレイしたものです。お疲れさまでした。《おまけ》 木の子たっぷり野菜黒スープ麺……シネマカフェのランチに登場した新メニューを頂戴してきました。ヒラタケ、シメジ、エリンギ、椎茸、フクロダケ、キクラゲ(これがキノコかは分からないけど)と野菜がてんこ盛り。いつも食べる湯麺以上のボリュームに満腹満腹でお腹が苦しい!!……金萬福さんは元気でいるかしら? 今日の暇を売る店も感染対策万全……「食べに行くから出来たら呼んで」と言ったのですが、出前をしてくれました。こちらのカウンターで撮ったから、黒スープ麺の写真は少し暗かったです。 今日の空……12時40分 今は雲が広がっちゃいました。 と言うことで、今日は簡単日記で終了~

2020.10.30

コメント(0)

-

折々のことば 115

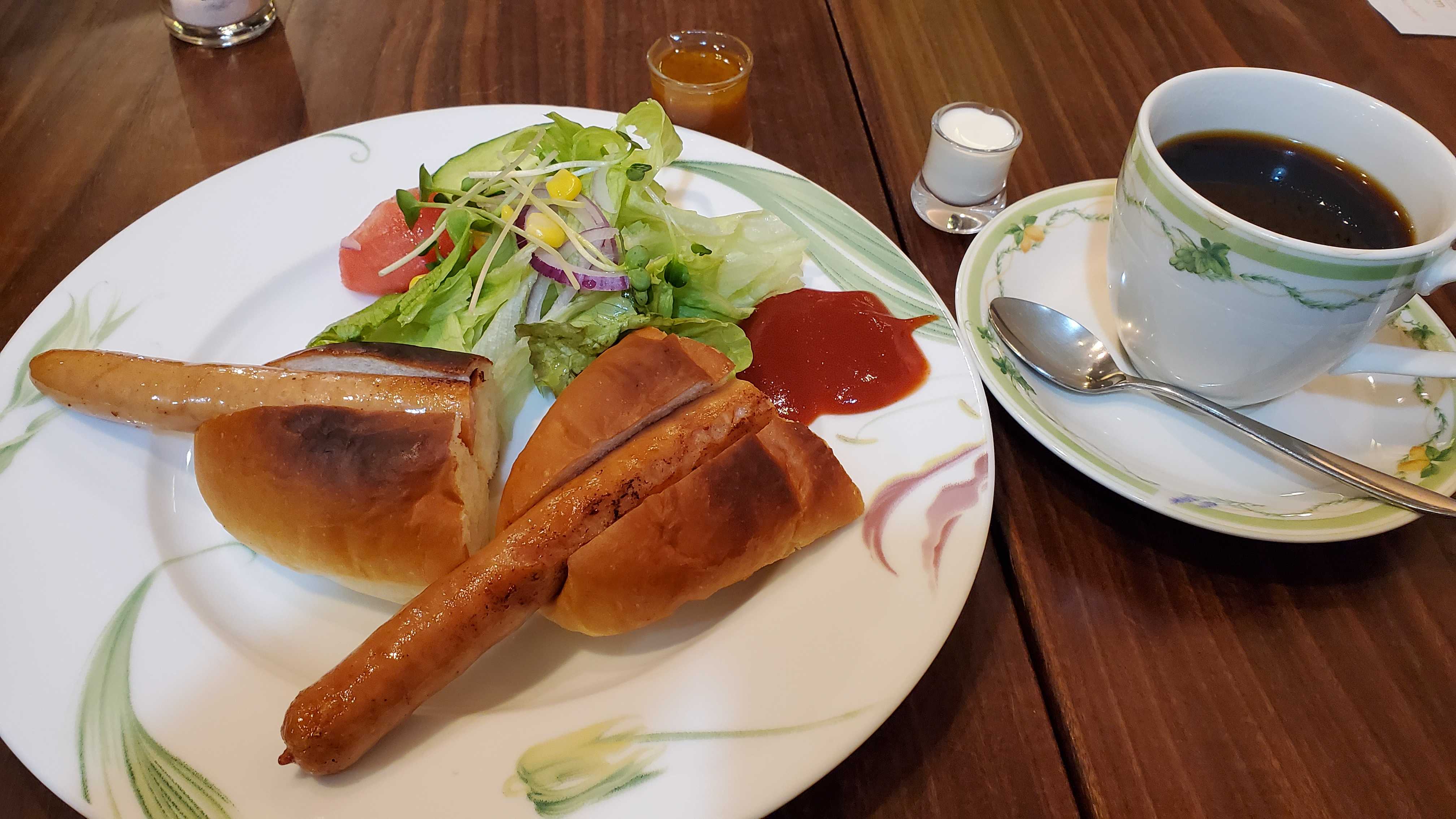

人間社会の事は千緒万端にして、ただ政治のみをもって組織すべきものに非(あら)ず。 福沢 諭吉 人の世は、農商、工芸技術、学問、政治と、それぞれの「業に長ずる者」が分担しあってこそ成り立つ。とりわけ政治が飢饉(ききん)や不況、外患に臨機応変に処すべきものであるのに対し、学問は世情に幻惑されることなく「永遠の大計」を探るもの。前者の要求に応じてみだりに揺れ動いてはならないと、明治の思想家は説く。評論「学問の独立」(『福沢諭吉教育論集』所収)から。 (朝日新聞・折々のことば1977・2020.10.28) 日本学術会議の任命拒否は、政治の要求に揺れ動くことを強要するかに映る。代表質問で、6人を任命しなかった理由を問われると「人事に関することで答えを差し控える」と菅首相。任命されなかった6人の氏名等は公表されているし、会議も本人たちも理由の提示を望んでいるのに…… 会員の選考は「私が判断した」とも明言しているが、除外する前の105人分の推薦名簿は「見ていない」とする菅首相だから彼に聞いても答えられない。6人分を削った張本人に「責任者出てこい!!!」と言いたい。「民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りが出ないことも踏まえて、多様性を念頭に判断した」なんて官僚が書いたであろう文章を読み上げるが、学術会議が提出した資料では多様化を図ってきた成果が如実にうかがえる。 そもそも、推薦者一人一人に対しての研究成果など素人には判断できないし、じっくり検証する時間など菅首相にはなかっただろう。あくまで私の推測だが、「政権政府にさからう人がいますから除外しておきました」と側近が持ち込んだものを良し良しとしたのだろう。 時が立ってから「あの時はこう提言した」と反論するコロナ対策の専門家会議だが、学術会議には真っ向から勝負してほしい。予算10億円がどうのこうのと言われてもいるが、頓珍漢なアベノマスクに比べたら安くて使い道に価値がある。 コロナ感染が治まらないのに活況なGo To トラベルやイート。都の「もっとTokyo」もそうだ。時間と財布にゆとりある者たちの「無料(ただ)泊」「無料(ただ)食い」キャンペーンとしか思えない。困窮しているのは対象業種だけじゃないのだが、広く世情に目を向けず、自分たちの都合で行われるのが現在の政治。 コロナ感染防止のため「1月11日まで正月休みの延長」を口にした西村経済再生相。仕事を休むと給料が減る人たちのことなど頭にないのだろうが、「1月11日までと捉えずに、分散して休みを取ってほしいという趣旨だった」と二階幹事長に詫びを入れたと報じられている。 来年1月召集の通常国会冒頭での解散が選択肢の一つに挙げられるなか、休みを延ばすと難しいとの声もあるとのこと。「休暇は解散とは関係ない」と火消しに回っている二階氏だが、結局のところ自分たちのためになる道しか考えないようだ。 ※ 「千緒万端(せんしょばんたん)」=物事がごたごたして複雑であることの形容。『人の心の働きは千緒万端、朝は夕に異なり、夜は昼に同じからず。今日の君子は明日の小人と為るべし。』(福沢諭吉)《おまけ》 前回から長いウインナーになっちゃたけど、今朝もホットドック。不味くはないけど、やっぱり太くて短い方が好きだな~ 在庫がなくなると次は代えてくれるでしょう。ちなみにサラダは半分。マスタードも別にありますよ~ 今朝もお暇でした……9時20分 屋外販売車……いつ来たのかしら? 寒くなるこれからは屋外での飲食は辛いな~ 強力な石油ストーブでも置いたら違うんだけど…… 今日の空……10時20分 円融寺のイチョウはまだまだ緑色。 色変わりする前に散っちゃう方が多い桜の葉っぱだけど、なんとなく秋らしい。「天気が良いから散歩されたら」と連れ合いが言うから、少し歩いてくるかしら?

2020.10.29

コメント(0)

-

東北寺

渋谷駅近くの東福寺から恵比寿方面にブラブラした9月22日の最後の訪問先……氷川神社を第一目的で出かけたけど、あっちこっち寄り道しちゃた。 法雲寺でやめればいいのに「また来るのは面倒だから」と、よく知りもしないのにお隣の寺院に向かいます。 距離的には大して歩いていないのに、この坂は重くなった足に辛かった。法雲寺参道と同じように、北に向かって上り…… 上りきるとこんな道……カーブがあると方向感覚が鈍りますが、左が墓地だったから一安心。 でも、カーブを曲がると住宅街…… ミニクーパー……1964~1967年にかけてはラリーにも出場していたらしい。知らなかった~ でもって屋根についている「177」を調べたら、1967年のモンテカルロラリー優勝車のゼッケンだと。ポルシェ911に後塵を拝し苦しんでいたところ、雪が降りだしたとたん元気になって逆転。追撃をかわして13秒差で逃げ切り優勝。雪に強い車とは知らなかった~ ラリー好きの方なんでしょうね~ さてさてこの日の最終訪問先…… 東北寺……「とうぼくじ」と濁るらしいっす。 山門……やさしい石段。臨済宗妙心寺派 山門扁額……禅河山 東北寺 寛永6年(1629年)、臨済宗の僧侶・至道無難(しどうぶなん)が麻布桜田町に創建したのが始まりで、元禄9年(1696年)に当地に移転してきたそうです。 御本尊は釈迦如来のようですが、臨済宗では特定の本尊はなく、釈迦牟尼仏の他に薬師如来、大日如来などなど多数です。 蛇足ながら「至道無難」とは『好き嫌いや損得など選り好みする気持ちさえなければ、禅で悟りを開くことは難しいことではない』という禅師の教えらしい。(四字熟語オンラインより) ちなみに、至道は「しいどう」とも読むらしい。 いつものショット…… 普通は参道の正面が本堂と思うんだけど…… 扁額ないし???……「見たことあるな~」……吸江寺も臨済宗妙心寺派だったから、その時に見た大本山妙心寺にありましたっけ。京都妙心寺の「庫裏」にそっくりです。他の方のブログを拝見したら、以前は庫裏らしい庫裏でした。建てかえたのでしょうが本山に心酔されているのでしょう。 庫裏の左にもう一棟あるのですが、門も閉まっているし、塀でガードされていて入れませんでした。 遠目ですが「丈方」の扁額が確認できますが、「方丈」ってのは寺にある住持の居所なんだけど、本堂なのかな? でも、これまた造りは京都妙心寺の「大方丈」(仏事行事を勤める際、出頭される和尚さんの控えの間、食事の場となる大広間)にそっくりです。大方丈では「懺法会(せんぼうかい)」も行われるようですが、京都妙心寺には本堂(仏殿)は別にあります。……なんて、心配することも、こだわる必要もないのですがちょっと気になった私でした。 本堂(方丈)の後方に「日向国佐土原藩島津家大名墓地」があるようだったけど、写真の左から一般墓地を抜けて行かなくちゃならないようだったので遠慮しました。残念ながら島津家も良く知らない私だったから……《おまけ》 今日の空……10時24分 なんともスッキリしない空…… なにをしましょうかね~ 連れ合いが煎れてくれたコーヒーを飲んで考えよう。

2020.10.28

コメント(0)

-

廣榮山法雲寺

9月22日のブラブラ…… 渋谷橋交差点から少し入って渋谷区広尾1丁目……国旗がかかっているのはセサミ・インターナショナル・プリスクール……保育園じゃなかったのね~ 疲れてきていたから渋谷橋で帰ろうと思ったんだけど、お世話になった方のご葬儀に来たことがあったから、御命日(10月〇〇日)には早いことを承知で頑張ってお寄りしました。2008年でしたから13回忌です。しかし、月日はどんどん流れていきます。困ったな~ 廣榮山法雲寺山門…… いつものショット…… 石段が長いことは覚えていたけど……足腰弱くなった~ やっと到着…… 法雲寺本堂……寛永3年(1626年)3月、本昌院日授上人を開山として創立。 元は麻布区桜田町にあったけど、明治期に移転してきた。旧本山は広島市東区の国前寺で、江戸時代には広島藩浅野家の保護で栄え、国前寺の末寺は東京にはここだけとのこと。ちなみに、広島藩浅野家ってのは赤穂藩浅野家の本家。 本堂扁額…… 日蓮宗の寺院……説法像は文化文政(1804-1830年)の製作で昭和45年(1970年)に修復されたようです。 本堂前から……高台です…… 観音堂と左の地蔵様後方に供養塔……供養塔は新しいな~と思ったら『江戸時代からの石が使われていた供養塔の竿石を新しくし、併せて外柵もきれいにしました。今までは竿石の前に観音様が祀られており、参詣の方には供養塔なのか観音堂なのかわかりにくいという意見があり、また観音様も風雨にさらされて大分痛んでおりましたので観音様は本堂内のお厨子に納めさせていただきました。(同寺ブログ2020.7.31より)』 ※ 「竿石」=お墓の一番上に置かれる縦長の石。墓標となる文字を彫り込みます。 こちらの新しくなった竿石は「南無妙法蓮華経」と彫られた題目塔。 観音堂……白鴎観音像が安置されています。戦没者供養と平和を祈って合掌。 白鴎観音像……『この観音像は大正11年(1922年)東京美術学校出身、日展無審査の服部仁郎氏の作で楠木を用い、また台座は前田文六氏の作であります。 本観音像は服部氏が昭和16年(1941年)に、戦争が一日も早く終わるように祈りをこめて制作に着手し、同18年10月に完成開眼されました。昭和40年(1965年)、時あたかも終戦20周年を機に、同氏の深い想いにより、社団法人白鴎遺族会に寄贈を賜りましたものです。同会は法雲寺本堂に安置し毎年6月に慰霊法要を続けてまいりました。 白鴎遺族会は、海軍飛行科予備学生、予備生徒出身の戦没者の遺族と生存同期生によって昭和21年(1946年)に結成され、戦没者の慰霊と遺家族の援護を継続している団体であります。海軍予備学生、予備生徒とは旧制大学、高等学校、専門学校の卒業生、修了者から採用され、飛行科は1期より16期の予備学生と、1期より3期の予備生徒まで、総数は15,149名でありましたが、大空の戦いに2,485名が戦死されました。その中で神風特別攻撃隊として戦死した士官搭乗員769名の内には実に658名の予備学生・生徒出身が、雲流るる果てに散華しました。 特に13期は1,616名が戦死し、同期の三分の一を失いました。13期出身である法雲寺住職 村井泰遠師は友の冥福を祈り、先々の人々が白鴎観音を、至純の志をもって国難に殉じた若き学徒の化身として仰ぎ、彼らが最も願っていた永遠の平和を共に祈って頂くため、観音堂を建立しました。平成10年10月18日』(境内掲示より)《ちょっと独り言》「核兵器禁止条約」を批准した国と地域が50か国に達し、国際条約として発行することが確実になったけど、条約に参加しない日本。アメリカの核の傘に依存しているが、世界で唯一の被爆国なのに……なんでやねん! 所信表明で「2050年までに温室効果ガス排出量をゼロにする」と宣言までした菅義偉首相。具体的な政策措置もないままに、遠い先のことを平気で言い切るのはいかがなものか? 結局、次々に原子力発電所の再稼働をさせるだろうが福島の悲劇が二度と起こらない保証はない。 東日本大震災で亡くなった方は1,5000人を超える。未だ行方不明の方も2,500人以上。「福島の復興なくして東北の復興なし」と再生への決意も表明したが、放射性物質を含む処理水の処分には一切触れなかった菅首相。30年後に向けての取り組みも大切だが、直近の重要課題が捨て置かれるようであってはならない。忙しいのだろうが、こういう所でしばし手を合わせ、思いめぐらすことをなさってみたらいかがかしら? 奥にある「無縁塔」が江戸時代から供養塔に置かれてきた竿石だと思われます。 上りより、下りが要注意です。 景色のいい山門の屋根でした。 南無妙法蓮華経……ありがとうございました。 さてさて、今日は何をしようかしら?

2020.10.27

コメント(0)

-

福昌寺・阿弥陀石棺仏

9月22日の散歩……終盤です。 室泉寺を下って明治通りに出ると…… 幾度も車で前を通過したけど、お寺だとはちっとも思っていなかった。 駐車場の入り口を入ってすぐ…… 右奥にあるのは「花供養塔」……『花は天地自然の美しき心を姿色香にあらわし、人の世の喜怒哀楽につけてその人の心を和らげ慰め励まし無量の福楽を与え来れるものなり。その花を己が商とすることを天職と思い、花を愛し、花と天地自然に感謝しつゝ生花を商う願心の施主横山サダ及び同業の有志相寄りて人々の心を慰め散り行ける多くの花の命に感謝し慰霊せんものと、渋谷山福昌寺の聖域をトし、茲に供養塔を建立し、併せて施主家の家門興隆同業有志各家の繁栄、業界の発展を祈念するものなり。昭和丙辰51年4月吉日 花供養塔建立教会』 阿弥陀石棺仏……『石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺物が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那珂郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。渋谷区教育委員会』……だそうです。 福昌寺山門……僧桂岩嫩(慶長2年・1597年入寂)によって当地に開山されたとのことですが、詳細不詳でごめんなさい。本堂へは建物内の石段を上がっていくようなのでこちらで合掌して失礼しました。南無釈迦牟尼仏…… 扁額……渋谷山 福昌寺・曹洞宗の寺院で、御本尊は阿弥陀如来みたいです。 曹洞宗の源はお釈迦様だから、御本尊は釈迦牟尼仏・釈迦如来かと思いきや……『阿弥陀仏は十方諸仏の本師本仏』、地球では最高位のお釈迦様も大宇宙からみたら阿弥陀仏が上。一切の諸仏が師と仰ぐ阿弥陀様を御本尊としたのでしょう。 近代的で大きな建物が立っていましたが、後方が広い広い墓地みたいです。 敷居が高い……塀が高かった~ 渋谷橋……明治通りと駒沢通りとの交差点……左端に路地があります。 路地を入って、渋谷区広尾…… 疲れていたけど、もうちょっとだけ頑張りました。続きはまた今度……《おまけ1》 新型ビールサーバー……グレゴールに導入されていました。 撮影日10月18日時点ではまだ稼働していませんでしたが、ここで生ビールの瓶詰めをするそうです。日持ちがするから持ち帰り用だとのことですが、瓶のデポジットが高そうです。ロシア製のサーバーだったと思いますが、まだ日本には2~3台しかないそうです。しっかり設置費を回収できる売り上げがあると良いですね。《おまけ2》 昨日はちょこっと散歩……「三友軒」は頑張って営業を続けていました。連れ合いと一緒に入ったのは、2016年6月19日。もう4年以上も経ってしまいました。 三友軒でお昼を食べて、大食いの雷王さんの為に西小山で唐揚げのお土産を買って訪問した「雷王模型店」……閉店のお知らせが貼ってありましたが、寂しいです。手を合わせてきました。 私道の入り口に……模型店の目印の幟旗が立っていた土台がポツンと……当然だけど玄関前の愛用の自転車もありませんでした。 昨日は洗足池の往復を何分で出来るか? にチャレンジ。超高速参勤交代状態で歩けば80分と読んだけど、90分かかっちゃいました。復路でこんなの買ったし、重かったから良しとしておきましょう。近所の酒屋から姿を消していますが、何だか飲みたくなったので……オールドはラベルが変色してましたが、味は大丈夫でした。昨晩確認済みです。店頭在庫は希薄だったから早く買わないとなくなるでしょう。 オールド・1,680円税別 リザーブ・2,280円税別 今日の空……10時16分 冬が来る前の、散歩には良い日です。

2020.10.26

コメント(0)

-

室泉寺・第3話

9月22日の散歩…… 立派な宝篋印塔……山門をくぐって東に延びる参道の行き止まりにある稲荷社の前。後方に本堂だが…… 宝篋印塔の間を進むと手水舎があって…… 大聖歓喜天堂…… お堂扁額……大聖歓喜雙身天正 頭が象で人間の体を持つ聖天様には、単身像と双身像とがあるそうですが、こちらは双身のようです。互いに相手の右肩に顔をのせて仲良しスタイル……夫婦和合・安産や子宝の神様とのことです。 8月31日に訪問した「大福生寺(大井聖天)」の御本尊の一つは大聖歓喜天だったけど、五寸五分の金像とあったから単身像だったのでしょう。天台宗寺院でしたが、本堂扁額も「聖天」でしたっけ。 堂内……双身の歓喜天像が祀られているのでしょう。 埼玉県草加市にある「泉蔵院」真言宗智山派寺院のHPに、同寺に祀られている聖天尊についてこうありました。『正しくは「大聖歓喜天尊」と申し、大日如来が「最後の方便」として、この世に出現せられたお姿であります。元々は毘那夜迦といい、大自在天の軍の大将で人々に障難(災い)をなす魔王であったが、十一面観音のお力により仏教に入り、福徳の神・仏法守護の神となったのです。一般的には毘那夜迦(男天)と十一面観音の化身(天女)が抱擁しているお姿、双身像が多く見られ、当山の聖天さまも双身のお姿をしております。』 但し、聖天さまのお姿は一般の者は見ることができない秘仏だそうです。想像力を豊かにして思いを巡らす外ないですね。 ※ [方便]=仏教で、人を真の教えに導くための仮の手段。うそは方便じゃないと思うんだけどな~ 歓喜天堂から見た境内……戦禍は逃れたらしいですが、右・本堂など昭和35年(1960年)の大改修らしいです。 歓喜天堂の正面…… こちらにも宝篋印塔…… 歓喜天堂を振り返ります。 安政五年(1858年)……石段の足元……新しすぎるんだけど。 石碑には「大聖歓喜天王」……稲荷社の方から訪問しちゃいましたが、こちらからが正しいルートです。いつもは本堂を最初にお参りするのに、こちらは順序を守らなかった私でした。ごめんなさい…… 左に松に埋もれる歓喜天堂……右後方に鐘楼…… 源秀山 永松院 室泉寺本堂……高野山真言宗 御本尊は阿弥陀如来 いつになるのか、連れ合いが気をもんでいた本堂にやっときました。 元禄13年(1700年)、五代将軍綱吉の発願によって創建されたそうですが、浄土真宗の寺院として建てられたとするものと、真言津宗の寺院として建てられたとするものとがあるようですが、これ以上の詳細は不明です。当日は堂内からお経が聞こえてきたので、手を合わせるだけで静かに失礼しました。南無大師遍照金剛…… 供養塔……とお見受けします。 地蔵菩薩……ちびっ子がしがみついています。 一対ではない燈籠……でも、良く計算された境内です。 見上げると恵比寿プライムスクエアタワー……22階建てらしい。近くに見えるけど、私の計算では倒れてもここまで届かない。 曇ってきたのでそろそろ失礼します……ちょっと後ろ髪を引かれながら… 松があるので絵になります。 静かな瞑想の場所から、再び騒音の街へ……《おまけ》 今日の空……11時3分 久々の快晴!!! 散歩に行けば良いのだけれど、イチョウの黄葉には早い。紅葉にはもっと早い。近場だけ歩いてこようかな~

2020.10.25

コメント(0)

-

室泉寺・第2話

渋谷の東福寺から金王八幡宮・氷川神社と、たくさん拝見した9月22日……この時点では少々お疲れ気味の私。 山門をくぐって東へ延びる参道…… とても姿かたちが良いお堂…… 格子戸が開かれていたので楽々パチリ…… 源秀地蔵尊……「源秀」は山号でしょう。 中央に地蔵菩薩坐像……足の悪い子どもが、このお地蔵さんに祈願したら快癒したそうです。だから、お供え物はお煎餅やココアだったんですね。大人はダメなのかな? 地蔵堂のとなりに手水舎……時節柄使用中止 手水舎のさらに隣……久々にお会いできて嬉しかったです。 弘法大師修行像……お大師様がおられるような気がして「南無大師遍照金剛」と唱える私です。家の宗派は真言宗じゃないんだけど…… 大師像と向き合う場所に…… 高野山を模した築山のようです……以前どこかで同様の設えを拝見した記憶がありますが、忘れた私です。もうダメかもしれない…… 四国八十八ヶ所お砂踏み……柵の内側を歩きます。 中央に弘法大師御尊像……ブロンズの修行像と向かい合っています。 正面にある石の台座に立って合掌「南無大師遍照金剛」……『入我我入(にゅうががにゅう)』仏が我に入り我が仏に入る。弘法大師と正対し、「鏡岩」の鏡に写った自身と向き合う。仏(本尊)と行者の区別が消えて一体となる境地に安住する瞑想……難しい…… 中央にお立ち台があるの分かりますか? うっかり歩いてくると躓きますから要注意。 奥に進むと鐘楼……立派な梵鐘も下がっていました。 左に宝篋印塔……本堂は写真左奥にありますが、今日は登場しません。 鐘楼の奥に稲荷社…… 巻物や玉を咥えているお狐さまはよくみかけますが、左の稲穂は結構珍しい。石像では難しいのでしょう。 ということで、残念ながら今日はこれでおしまい。本堂や大聖歓喜天堂などは明日です。《ちょっと独り言》 東京は連日100を超えるコロナ感染者数。昨日は大阪も100人。神奈川91人、北海道は過去最多の51人、沖縄46人、愛知43人とあっちこっちで増えている。 Go toを利用して人の移動が多くなれば感染拡大は当然と思っていたが、「今月中旬に実施した北海道ツアーの参加者と乗務員計41人のうち12人のコロナ感染が確認された。旅行中にクラスターが発生した可能性がある。」と読売旅行が伝えていた。関西地方を出発して北海道内を周遊するツアーだから、道内のあっちこっちで感染を広げてきたと推測する。 そんな現状を無視して始まった「もっとTokyo」……国の「Go to トラベル」と併用可なんておかしなキャンペーン。『1泊1人9,000円の都内ホテルを利用した場合、支払額は850円に!』と「るるぶ」にあった。「Go to トラベル」で9,000円から35%(3,150円)引かれて5,850円。さらに「もっとTokyo」で5,000円割り引いて850円になる。恐ろしいことに地域共通クーポン1,000円を別途受け取れるんだと。まさに神保町のホテルでは、朝昼晩の3食とビール飲み放題が付いて850円のプランを売り出したらしい。 ホテルニューオータニの都内在住の女性向けプランもすごい。1室3万円を「Go to トラベル」と「もっとTokyo」を併用すると支払総額は3人で計5,000円。さらに館内で使える地域共通クーポン5,000円が還元されるから「実質0円」だって。コロナ禍で稼働率が落ち込んでいることへの救済は必要だが、なんとも理解に苦しむ施策だ。 国のGo toが終わってからやればいいのに、なにが「もっとTokyo」だよ。「もっとコロナ」に思えてならない。都の事業費は22億円で40万泊分だから、都民が1,000万人だとすると0.04%の人にしか恩恵はない。みんなが連泊すると0.02%……私だって都民税払わされてるのに。 2020年度に発行する新規国債90兆円は、日銀が市場を通じて購入する。株式市場も同様に日本株ETF(上場投資信託)を買い溜める日銀。累積買い付け額は33兆円だという。経済を回すことは重要だが、本当にこんな社会経済支援策でいいのか。いずれも必ずツケが回ってくること間違いなし。誰かなんとかしてくれないかな~

2020.10.24

コメント(0)

-

室泉寺・第1話

9月22日の散歩……一日の写真掲載量が20枚を越えないようにするため、室泉寺16・18・21枚の3分割にしました。 常盤松の碑から駒沢通りを歩き、都立広尾高校脇の道に…… さらに脇道へ……住居表示は渋谷区「東」だって。以前は「常盤松町」とか「氷川町」なんて情緒ある地名だったのに、常盤松小学校や氷川神社が名残を残すだけになって寂しいです。 こういう道は苦手なんだけど…… ぐるっと回り込むようにしてなんとか到着……舗装路から敷石に変わる所に…… 室泉寺(しつせんじ)の石碑……ここが参道口なのでしょう。 山門に松が似合ってます。 一見コンパクトな寺院かと思ったら実は大間違い。 室泉寺山門…… 山門扁額……源秀山 永松院 室泉寺 山門右の石塔…… 御府内八十八ヶ所霊場第七番札所……待ってました……久々に真言宗寺院!! 弘法大師様ゆかりの八十八ヶ所のお寺をお参りする東京版お遍路。江戸城が中心になっているから、世田谷区・品川区・大田区には各1寺で、目黒区はゼロだから私には珍しい札所です。境内には高野山を模したと思われる築山?があり、四国八十八ヶ所のお砂ふみが設けられていましたが第2話で登場します。 山門左……「不許葷酒入門内」ニラやニンニク、お酒もダメなんだよね。偶に見かけます。ニンニクスライスを乗せた戻り鰹に日本酒なんて禁断ですね。堪えられないんだけど修行者には大敵。 いつものショット…… 山門をくぐって左に……本堂かと思ったら違いました。すごい本堂は第3話で…… 参道右に……先に拝見処が多数あったので、よく見ませんでしたが休憩所かしら? 室泉寺の宗派は「高野山真言宗」……私がよくお目にかかるのは「真言宗智山派」「真言宗豊山派」ですが、「東寺真言宗」や「信貴山真言宗(奈良県生駒郡)」などなど18本山の宗派があります。これらの18の総本山・大本山を巡る旅をされる方もおいでとのこと。1番札所「五岳山善通寺」(香川県)から、18番「高野山金剛峯寺」(和歌山県)までの旅だそうです。いずれも桁外れの寺院……車の運転を続けていたら行かれたんだけどな~ 薬医門って言うのでしょう。 続きはまた明日……たぶん、きっと、おそらく。《おまけ》 今週は一度も行かなかったから、今日はシネマカフェで五目焼きそば。 師匠もランチに行かれたそうですね。「新しいお客さんが来てくれました」と、マスターが喜んでいました。 お口に合いましたかしら? 麺じゃなくて、黒酢豚や麻婆豆腐などは副菜・スープが付いていて、ご飯も一杯はお代わりできます。たくさん召し上がれる師匠には向いているかと……時間とお財布にゆとりがあったらまた行ってみてくださいませ。 ということで、今日は留守番しながら家飲みの私です。連れ合いが独りタラチリの具材を買っておいてくれましたから……ありがとうね~

2020.10.23

コメント(0)

-

常盤松の碑

まだ引きずっている9月22日の散歩…… 吸江寺を右にして北東への道……下って行く正面の樹木…… 常陸宮邸らしい……広大な敷地でどこが玄関かわからない私。行ってみても撮影禁止だろうからここで引き返しました。 引き返したこんな場所……直進すれば國學院大學。 前の写真の右に…… 常盤松の碑……渋谷氷川神社の神域にあったとされる神木「常盤松」の場所は見てきました。 説明書きによると二人の常盤が存在するんですね。平治の乱(1159年)で敗れた義朝が帰路に暗殺されたことを、京に上って常盤御前に伝えたのは金王丸と言われる。義朝のみならず、頼朝とも深くかかわった金王丸がいたから常盤御前伝説となったようです。 碑は、嘉永6年(1853年)に島津藩士によってたてられたと……黒船が浦賀に来航し、ニューヨークでは万博が開幕、将軍も12代家慶から13代家定に継がれた時代。世の中の変わり目を肌で感じた藩士たちが、伝説を残したのかもしれません。 ちなみに、常盤御前がこの地を訪問した記録はないそうです。あえて確証を探さなくても良いように思うのは私だけかしら? 探すなら赤木さんが残したとされる森友のファイル…… 篆書体(てんしょたい)と言うらしいけど、全く読めません。 白松(はくしょう)……常盤松の碑と向かい合って……プラタナスのような木肌。 めずらしい松なんだって……中国では樹齢800~1300年のものが確認されるほど長寿の象徴らしく、神聖な木として宗教施設にも植栽されるって。見たことがあっただろうか? 今度から留意しておきましょう。 白松があったのは「渋谷区郷土博物館・文学館」……「白根記念」と枕が付いていますが、渋谷区議だった故白根全忠氏が寄贈した宅地・邸宅をもとに開館したのが始まりとのことです。 興味は充分あったんだけど、屋内ってのに抵抗があって断念しました。入館料100円を惜しんだわけではありません。為念…… 脇の道から行こうと踏み込んだら…… 石像・石碑……手前の「五輪塔」は、正徳3年(1713年)につくられたお墓。 二番目「傘屋の碑」は、江戸時代のもので、金王八幡宮から寄贈。 こういう説明書きがあると本当にありがたい。 植え込みやポールが邪魔で、じっくり拝見できないのが残念…… 亡くなった大名の奥方の供養に建てた「聖観音(寛文10年・1670年)」……ゴミの中から良くぞ見つけてくれました。成仏できることでしょう。 右の小さいのは奥方供養ではなさそうです。 好きな路地を歩き…… 広尾3丁目交差点……信号はちゃんと守ります。この辺りも駒沢通りって言うのかしら? ひたすらたどって歩けば、連れ合いも迷子にならずに来られますよ。 山種美術館……「Cafe 椿」ってのでお茶されてました。「和菓子・お抹茶セット」1,300円・「珈琲」750円…… アウディ R8……散歩は極力 大通りを避けるからかもしれないけど、公道で目にしたのは初めて。V8か? V10か? いずれにしても高いんだろうな~ ドイツレベルの同車のプラモデルは知っていましたが、プラッツって会社が「R8 GT3」出しているそうな。すっかり浦島太郎だから、もう作れないだろうけど…… と言うことで、今日はここまで……昨日の散歩のせいか、足が少し重いです。

2020.10.22

コメント(0)

-

小さい秋見つけた

今日は歯医者に行ったから、先日歩いた南麻布からちょいと上に行ってみることに……ちょいとのつもりが親切な住職に出会ったりしたから長かった~ 歯医者の近くのビル……この時間(10時43分)の天気は良かった~ 公園で小さな秋を感じたわたしです。 サラリーマン時代には会窓から目にしていたビルに向かって…… 仙台坂……今日は速報なので詳細は後日。この辺りは大使館があるので、角々に警察官が立っています。「ごくろうさまです」と声をかけると「ありがとうございます」と笑顔で返答……本当にお疲れ様です。 ちょいと行ってみたかった善福寺参道…… この道の両側に寺院がびっしりとは知りませんでした。左手前は「光善寺」…… 善福寺境内……8月末に品川区・光福寺を訪問した際、「善福寺から譲り受けたイチョウ」であることを知り、見たかったので訊ねた今日です。ちなみに、親は写真のイチョウではありませんが色づき初めて良き景色でした。 越路吹雪の碑……おまけに載せておきます。本編はずーっと後で…… 散歩以外にも寄り道したから遅くなってしまった。今日はこれでおしまい。

2020.10.21

コメント(0)

-

吸江寺・瀧川政次郎像

9月22日のブラブラ……もう一ヶ月も経ってしまいました。日々早いです。 渋谷氷川神社を出て国学院大学交差点……正面は博物館を有する学術メディアセンターだって。 道路を隔てた3号館へは渡り廊下で繋がっていました。雨の日には良いです。「瀧川政次郎像」と「顕彰碑」……先生のお名前は「まさじろう」と読むそうです。メディアセンターの前に……「令和元年7月移設」とあります。世田谷の松陰神社から移設されたようですが、同神社を訪問した際は気付きませんでした。墓地にでも置かれていたのかしら? 國學院大學に挟まれた道を北東に少しすすむと「吸江寺」……「きゅうこうじ」とお読みするそうな。 本堂にまっすぐ伸びる参道…… 蓮の鉢が置かれていましたが、葉はまだ枯れ落ちることなく健在。 普光山 吸江寺 本堂…… 当初は、板倉周防守重宗の奥さん(法名 玉樹院寶林清月・寛文8年[1668年]没)が麻布櫻田に草庵を購入し、慶安3年(1650年)、深く帰依していた石潭良全(せきたんりょうぜん・と読むのか?)によって開山。当地への移転時期は「元禄14年(1701年)」と「宝永3年(1706年)」と二通りあるらしい。 同寺では、石潭良全和尚(延宝8年1680年寂)の追善法要も行われているそうです。 本堂扁額……『…創建時代、剣術に秀でた開山和尚のもとに多くの門下生が剣術と禅について学びに来られていました。現代でも受け継がれえている「無外流」という剣の一派は吸江寺から生まれたともされています。(同寺HPより)』 剣客商売・秋山小兵衛親子も無外流だったかしら? 臨済宗妙心寺派だそうです。私の散歩でもお見かけする機会の少ない臨済宗寺院は、大名や武家に好まれたそうなので私ら庶民には縁遠い宗旨なのかもしれません。 でもって初耳でしたが「京都」(妙心寺・南禅寺・東福寺・大徳寺・天竜寺・相国寺・建仁寺)・「鎌倉」(建長寺・円覚寺)・「浜松」(方広寺)・「滋賀」(永源寺)・「山梨」(向嶽寺)・「広島」(佛通寺)・「富山」(国泰寺)の14派(本山)に分かれているそうです。大本山妙心寺からなる妙心寺派寺院が最大とのことでした。 禅宗寺院では、曹洞宗のほうが多くお目にかかります。黄檗宗は一寺だけだったかも…… 御本尊は「観音菩薩坐像」で、「達磨大師坐像」と「伽藍神倚像」が脇を固めていると。区指定有形文化財 本堂前から参道……明和6年(1769年)在銘の鐘と、鎮守英彦山大権現社は失われてしまったと。 赤い灰皿ありました。ありがとうございました 鐘楼の向かい側に…… 見かけない境内社だと思ったんだけど…… さりげなく手水盤……寺紋か? 奉納された方の家紋か? 子育地蔵尊……何体か並んでいました。 西方地蔵・賽の河原地蔵尊……読めません。連れ合いが読んでくれるでしょう。 五所川原に川倉賽の河原地蔵尊ってのがあるらしい……今度、青森の社長に会ったら聞いてみよう。 ボチボチ失礼します…… 見上げると國學院大學……「吸江寺」(きゅうこうじ)……めずらしい名前のお寺にお邪魔しました。《おまけ》 昨日販売開始のプレミアピーチ。モーニングの帰りに行きつけのセブンイレブンでもらってきました。無料はありがたい……ありがとう!!

2020.10.20

コメント(0)

-

渋谷氷川神社(後編)

9月22日の第一目的で訪問した渋谷氷川神社……江戸七氷川の一社だと昨日学習しました。 神楽殿前方から見た境内……左に社殿、右端には国学院のある東への参道、そして中央に…… 静かに境内社と石碑が…… 境内社は二社……左が「八幡神社」で、右が「秋葉神社」 右の石碑には「本殿御敷地舊跡」……「舊」は[旧]とか[元]とか[古い]とかだそうです。要するに、現在の社殿が造営される以前はこの場所にあったということ。表参道からほぼ真っすぐの位置でした。現社殿建築中も旧社殿が置かれていて、完成後に旧社殿を東玉川神社に譲ったのでしょう。きっと、おそらく、たぶん…… 秋葉稲荷……足元にはなんとか原形を留めている狛犬。 八幡神社……こちらの小さくて古い狛犬は片方大破損……ちょっと可哀そう。 百度って百度石かしら? 手水盤みたいだけど…… 社殿前方にある手水舎の奥にもなにか…… さきほどよりも大きな二社…… 左が「厳島神社」で、右が「稲荷神社」…… 稲荷神社……氷川神社社殿と向かい合っています。神狐像は古そうなものから比較的新しいものまで数体おいででした。 流石に稲荷神社だけあって、小さなお狐様が置かれていました。 厳島神社……古そうな狛犬がお出迎え。 厳島神社の御祭神は「市杵島姫命」「田心姫命」と「湍津姫命」で、『天照大御神と素戔嗚尊が高天原で剣玉の御誓(うけい)をされた時に御出現になった神々で、国家鎮護・守護神として古くから崇拝を受けられた。……平家から源氏の世になっても変わることなく、又時代が移り室町時代の足利尊氏や義満、戦国時代の大内家、毛利家などからも崇拝された(宮島町・厳島神社HPより)』とのこと。 天照大御神も素戔嗚尊も渋谷氷川神社の御祭神だから当地に祀ったのだろうか? 或いは、市杵島姫命を「弁財天」として一柱で祀ったが、仏教の仏と同一視される所以から神仏分離によって厳島神社としたのか? 考えると寝られなくなるので、これ以上は止めておきます。 稲荷神社の前からながめる境内……ちょっと先を右に曲がると…… 東への参道……國學院大學の学生さんの通勤道になっているかも… と言うことで、渋谷氷川神社でした。 カーブミラーに私が写ってました……

2020.10.19

コメント(0)

-

渋谷氷川神社(中編)

9月22日のブラブラ…… 北側からの参道……表参道から入社して、写真左手の氷川の杜公園で金王相撲跡を眺めて上がってきました。写真正面へは行かず後方へ行く私…… 二之鳥居へ進む石段の左側茂みの中に…… 石碑……「明治丗七 八年 戦役記念碑」とあります。日露戦争の記念碑でしょう。「希典書」とありますから、こちらも乃木希典が書いたのでしょう。基礎石の「一番組」ってのは火消し? 江戸時代じゃないから消防組かしら? 記念碑の下にある岩には「守武萬代石」と彫られています。意味は分かりませんが、このあたりに常盤御前が植えたとされる御神木の「常盤松」があったようです。間違っていたらごめんなさい。 二之鳥居に向かう参道の石段ですが、社殿は登り切ったら左に90度曲がった所です。 二之鳥居……狛犬がお出迎え。 昭和15年(1940年)奉納……社殿を新築した時のものでしょう。 阿吽の向きがよく見かけるのとは逆……どちらが正しいのかは知りません。調べるの面倒だから知らん顔をしている私です。こうやって書いておくと、連れ合いが教えてくれるかもしれません。 南西の明治通り方面からは結構上っています。 二之鳥居をくぐって左折すると手水舎。 神楽殿と奥に社務所…… この後ろの崖下に石碑があります。 渋谷氷川神社社殿……『慶長10年に記された「氷川大明神豊泉寺縁起」によると景行天皇の御代の皇子日本武尊東征の時、当地に素戔嗚尊を勧請したとある。(東京都神社庁HPより)』西暦では100年といったあたりでしょうか。渋谷最古の神社と伝えられているだけあります。 昭和13年(1938年)に新築した社殿は第2次世界大戦の戦禍を逃れ、改修されているのでしょうが現在まで維持されています。当社の旧社殿が東玉川神社に譲られましたが、つながりが確認出来て良かった~ 御祭神は、「素戔嗚尊」「稲田姫命」「大己貴尊(おおなむちのみこと)」「天照皇大神」……重厚な社殿でした。 社殿扁額…… 江戸時代には「江戸七氷川」のうちの一社に数えられたそうですが、あとはどこかしら? 「赤坂氷川神社」は有名らしいし、今度行こうと思っている「麻布氷川神社」もそうでしょう。以前行った「白金氷川神社」はどうなのかしら? 確か「港区最古」だったはずだけど…… 背の高い木々に囲まれた境内で、気持ちが良かったです。 立派な造りです。 社務所の左に古そうな蔵…… なんで参院議員・山谷えり子氏の立て看板? 心当たりはあるけど今日はこれでおしまいです。《おまけ》 セブンプレミアムの極上炒飯……冷凍チキンライスが美味しかったから、試しに買ったのを昨晩食べました。やっぱりレンジは使わずにフライパンで調理。調理と言っても振るだけなんだけど、味もパラパラ感もそこいらの中華屋さんに負けていない。チャーシューもちゃんと醤油のコクをまとっていました。チキンライスの400gに対して、こちらは300gなのでノンアルデーの私にも適量。一応 連れ合いに鰹昆布出汁をとってもらって卵水を添えたからお腹いっぱいでした。しかし恐るべし昨今の冷凍食品。税込み321円。サラリーマン時代に知っていたら会社でチンして多食したことでしょう。カップ味噌汁も付けて500円以下だものね~ モーニング帰りに見かけました。キャラクターは知りませんが楽しいです。 今日の空……10時24分 イチョウはまだ緑……いつごろ変色するんだっけな~ 九品仏は紅葉より先にイチョウが黄色くなりましたっけ。今年も行ってみるか~ 連れ合いが、コーヒーとおやつの栗蒸し羊羹を運んでくれました。美味しかったです。ごちそうさま~

2020.10.18

コメント(0)

-

折々のことば 114

私たちが心底から〈悼む〉のは……呼びかけの先にいるはずの誰かであって、断じて「死者」などという抽象概念ではない 加藤 秀一 亡き人を「死者」と呼ぶのは第三者の物言いでしかないと社会学者は言う。亡き人は残された人の中で生き続けるも、いつかその人の死と共に失せる。そこに「死者」という概念が入り込む余地はないし、ましてや「国」がその人を悼むなどありえないと。「亡き人を〈悼む〉こと、『死者』を忘れること」(「アンジャリ」第37号)から。 (朝日新聞・折々のことば1965・2020.10.16) もう終わっただろうか? 故中曽根康弘元首相の「内閣・自由民主党合同葬」……半額にあたる約9600万円を国庫から支出することが伝えられ話題になっている。残りの半分は自民党が出すが、これとて政党助成金であって国民の税金に違いはないが、閣議決定だから私ごときが異を唱えても始まらない。 高いか安いかは別にして、今度は、黙禱などで弔意を示すことを求める通知を総務省が都道府県や地町村に、さらに文科省までも国立大学や都道府県教委に送ったとされることには大いなる疑問を持つ。「強制を伴うものではない」と加藤官房長官が会見で述べていたが、通知には弔旗の掲げ方や黙禱時刻を記した文章まで含まれていると。弔意を示すも示さないも、それぞれ個人が判断することなのに「右向け右」みたいなやり方には違和感がある。 00年の小渕恵三氏、04年の鈴木善幸氏、06年の橋本龍太郎氏らの合同葬でも協力要請は行ったという。橋本龍太郎氏の際は、「強制と受け止められかねない」として当時高知県知事だった弟の橋本大二郎氏が国に異議を唱えたと。また、07年の宮沢喜一氏の合同葬では「遺族の意向」として政府も文科省も哀悼の意を表す求めはしなかったと。 内閣府は合同葬の開催趣旨を『中曽根元総理は、約5年にわたり内閣総理大臣の重責を担われるなど、生涯を通じ、我が国の繁栄のために全力を傾けられたご功績及び合同葬儀の過去の先例等を総合的に勘案して、内閣と自由民主党の合同葬儀として執り行うものです。(内閣府HP)』と記している。加藤官房長官も同じ言葉を会見で発しているが、2点気になる私。 1点は「元総理のご功績」……特定政党の政治家に関して功罪の功だけを挙げて、国が学校現場に同調を求めることはいかがなものか。亡き人の罪をほじくり悪く言うつもりは全くないが、中曽根さんはこれで良かったのかと考えてしまう。 2点目は「先例を勘案して」……日本学術会議が推薦した会員候補者6名の任命を拒否した菅首相。具体的理由は一切語らず「前例を踏襲してよいのか」「総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断した」と前例を覆す菅首相や政府。自分たちに都合の良い事は「前例を踏襲」してしまう姿勢は大嫌い。 ちなみに、私は中曽根氏の訃報が報じられたときに心で手を合わせたからそれでいい。どうぞゆっくりお休みください。 国に異議を唱えた橋本大二郎氏は、弔意を求めるなどということは「亡き兄の本意ではない」と述べたそうだ。まったくその通りだろう……内心の自由は侵害されたくないものね。《おまけ》 お通しだけで飲んで帰ることの多い私……お腹が空かないから食べないだけなんだけど「こんなのも食べてるよ」と連れ合いへの食後報告。 サイコロステーキとウインナー……オリジナル・ソースが美味いんだな~ コンビーフの玉葱炒め……以前にも載せたっけ~ 玉子は鉄板が熱いうちに混ぜるんだよ~ コンビーフの缶は小さくなって高くなりました。そろそろ、買っておいたコンビーフでカレー作らなくちゃね~ チキンカツ……食べやすい大きさにカットして、パン粉も細かくて軽いから好きです。これはお土産にしてあげたよね~ 豚ヒレカツ……ロースよりヒレが好き。とってもソフトで美味しかった~ 牛筋のトマト煮チーズ焼き……牛筋もやわらかだよ~ サラリーマン時代は牛筋を和風出汁で炊いたりしてたっけ。近頃はまったくやらない怠け者です。 ジャガ明太チーズ……ジャガイモと明太子は相性がいいです。食品提供は「函館居酒屋ながまる」さんでした。正しくは居酒屋はアルファベットなんだけどね。「こんなに食べられるの?」って連れ合いには言われますね。でも食べてるよ~ たまにだけどね~ 以上家内通信でした。

2020.10.17

コメント(0)

-

渋谷氷川神社(前編)金王相撲跡

9月22日……以前訪問した「東玉川神社」に社殿を移築したとされる渋谷氷川神社。さらに「大井鹿嶋神社」訪問の際、江戸郊外三大相撲の場所でもあるとも学習したので行ってみました。 TROPHY GENERAL STORE……バイク屋さんかと思ったら衣類みたいです。Harleyに乗るような人の服かしら? ほど近くに氷川神社参道入り口……明治通り沿いです。「ここは昔から神社の参道」……と言っても… すっかり風情は変わってしまったようです。 二階は氷川区民会館だって……一階は保育園みたい。 かなり年季が入っています。上部はアパートみたいですが保育園からつながる横に長く大きな建物です。焼き肉やコーヒーなどなども頑張って店舗運営されています。 お尻のポスターをアップで撮りたかったけど、これで断念。この参道も今では「渋谷東商店会」商和会と一緒になったんですね。 渋谷氷川神社現在の参道入り口……社号碑の奥に一之鳥居が見えますが、以前はもっと手前にあったらしい。 一之鳥居……安永4年(1775年)建立だからとっても古いのによく現存しています。破損の激しい石造りの扁額撮ったけど、ボケたので断念。 参道を進むと左に公園……石段が待っている。 氷川の杜公園……夜間は入れないのね~ 遊具があって……おっと発見!! 寄り道…… 氷川神社金王相撲跡……『この氷川神社の創建は、区内でも古く、かつての下渋谷村、下豊沢村の鎮守社でした。そのころの祭日は、9月29日で当日は境内で相撲が行われ、その相撲場は今も残っています。この行事を金王相撲といい、いつごろから始められたか明らかではありませんが、かなり古くからおこなわれていたらしく、近郷はもちろん、江戸の町からも見物人が集まり、凶年などには休業しようとしても見物人が集まるので、やむなく興行したといいます。ここで相撲をとったのは、本職の江戸の力士ばかりではなく、近郷の若者も大勢参加し、江戸時代の村のレクリエーションの場となっていました。』(渋谷区教委) 金王相撲とは、おそらく金王丸に由来するのでしょう。 土俵もちゃんとありました。作り変えられてはいるでしょうが、江戸時代の力士がここで相撲をとったと……郷愁を感じます。江戸郊外三大相撲のあと一ヵ所「世田谷八幡宮」へも行かなくちゃな~ 参道へ戻らなくても上に行かれそうなので園内の階段を登ると…… 鳥居と狛犬……私は表参道から入社しましたが、北側にも参道がありました。 と言うことで、残念ながら今日はここまで……《おまけ》 今朝モーニングに行ってコーヒー豆を買ったら「スタンプカードありますか?」って聞かれました。要らなかったけど「ありません」と答えたら作ってくれました。「先日も買ったんだけど」と言ったらおまけしてくれました。いい店です。ありがとう~ そして、今も連れ合いにコーヒー煎れてもらいました。毎日ありがとね~ 今日の空……12時4分 朝のうちは曇っていたのに少し青空……でも今はまた雲がたくさん。さてさて何をしようかしら?

2020.10.16

コメント(0)

-

商和稲荷神社

渋谷氷川神社を第一の目的に出かけた9月22日…… 金王八幡宮から八幡通りを並木橋に向かって南下……緩やかに下り。「ANTIVINO」……アンティヴィーノって読むのかな? イタリアンみたい。昼なのに結構混んでいました。4連休最後の日だったからかしら? 並木橋交差点……右に行くと渋谷だよ~ 対角線に人だかり……二階の「羊門」は電気がついてないから一階の店? 山下本気うどん……ってのに並んでいるみたい。讃岐うどんらしい。『うどんは厳選した小麦を店内で製造し、一晩熟成させて提供しています。 出汁は昆布と鰹をベースにとり、香川県産のしょうゆで仕上げました。 うどん×酒 夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。(同店HPより)』 昔、仕事で訪れた香川県。帰りに、訪問先でタクシーを呼んでもらい「どこか美味しい讃岐うどんの店 ありませんか?」とドライバーさんに尋ねたら、「私も食べるから行きましょう」と連れて行ってくれました。田んぼの中の掘っ立て小屋。どんぶりを持って、大・中・小 好みのうどん玉を入れてもらう。トッピングの天ぷらや稲荷ずしをチョイスして会計。うどん汁は最後に自分で入れる。うどんも出汁もとっても美味しかった。控えめにしていた出汁はつぎ足しちゃった。駅前の店よりもあんな風情の店が美味しいんです。私の暮らす街にも讃岐うどん店はあるけど、私には今一。美味しい讃岐うどん食べたいな~ 明治通りを恵比寿方面に進むと予定外の赤い幟……氷川神社より手前 立派なイチョウの後ろに…… 反対側にまわって……ちょっと寄り道 商和稲荷神社……鳥居、手水盤、社が一坪以下のスペースに。 鳥居の扁額……大正15年(1926年)9月ごろ、この街に並ぶ商店の為に、近隣の地主・故 野崎善助様がご厚意で稲荷神社を奉納されました。その後、ご利益があったのでしょう、店が集まって商店会を発足。会の名称「商和会」にちなんで「商和稲荷神社」となったそうです。 手水盤…… 賽銭箱は足元にあって、祠の後ろは鏡になっていました。「商和稲荷神社のご本体は伊勢の外宮様より戴き…」とのことなので、祀られているのは倉稲魂命(宇迦之御魂神)じゃなく、「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」なのでしょう。衣食住、産業の守り神です。昭和30年代40年代に続き、平成8年(1996年)には新たに発足した渋谷東商店会として従来の御神体を納め、新たな御神体を戴き多くの講員参加で御礼の参拝をされたとのことです。みなさまごくろうさまです。 なんでミッキーマウスがいるのかしら? そうそう、立派な御神木のイチョウですが、稲荷神社が奉納された時に植樹されたもので、当時は直径3㎝、高さ1.5mだったそうです。もうすぐ100歳ですね~ 道路に挟まれた三角地にある小さな社でした。明治通り拡張のために削られてしまったのでしょうが、イチョウの木と共に、これからも商いの繁盛と家内安全を見守ってくれるでしょう。《おまけ》 いろはすのフレーバーウォーターは好きです。「白ぶどう」昨日、初めてみかけたので6本買っておきました。うっかりすると、すぐに店頭から消えてしまうので……「ハスカップ」があるらしいけど北海道限定なんだって。やっぱりね~ いろはすの会計をしたらレシートにつながってきました。「1本無料引換券」が6枚。いろはす1本に1枚出てくるみたい。「ファンタ プレミアピーチ・380ml」がもらえる券。今月19日に発売開始の新味商品だから、引き換えは20日からということらしい。1本150円(税別)の新商品が6本もらえるということに只々驚きとありがたい気持ちの私でありました。「もっと買っておかないの」って?……気が向いたら明日寄ってみようかしら?

2020.10.15

コメント(0)

-

豊栄稲荷神社

渋谷警察署近くの東福寺からブラブラした9月22日…… 金王八幡宮の南西側参道を出て……左が金王八幡宮で、左が次なる目的地。 玉垣の隙間に境内への石段があるけど、看板は「ドローン・スクール」だって。 反対側は金王八幡宮の玉造稲荷と御嶽神社の後ろ…… 表参道にやってきました。 豊栄稲荷神社(とよさかいなりじんじゃ)…… 石段の上に百度石……朱色の奉納鳥居が並びます。「渋谷市場稲荷講」の文字……商売の神様としても有名だから元の場所には市場があったのか? 鳥居扁額…… 皇紀二千六百五十年を奉祝しての奉納鳥居。平成2年(1990年) 初代天皇・神武天皇即位を元年とした紀年法……今年は2680年 並ぶ鳥居の右側に庚申塔がずらり……13基は一度に収まりません。庚申塔略紀碑によると、年代は延宝2年(1672年)から元文4年(1739年)と江戸時代のものだと。 六臂の青面金剛、「為庚申供養」の文字だけ、三猿だけなど数々ありますが、右から3番目は今まで見たことがありません。天邪鬼らしきを踏みつけているのは分かりますが、青面金剛の両脇に和服の人らしきを配しています。まだまだ勉強不足の私です。 庚申待……61日目ごとにめっぐってくる庚申の日に、集まって行う勤行。不謹慎ですが、娯楽の少なかった当時の皆さんにとっては楽しみだったかもしれません。 6度3年・18度の庚申待を終わった後に塔を建てて供養する。みなさん、庚申信仰の功徳作法をきちんと守って来られた証です。 庚申塔略紀の石碑……もとは、それぞれ村や町中に建てられていたけど、都市化が早かった渋谷では、明治末から大正時代にかけて渋谷川畔にあった「田中稲荷」の社殿の周辺に順次集められ、戦災を蒙るまで置かれていた。戦後の区画整理の実施にともなって田中稲荷が当地に移った際に庚申塔も引っ越してきたとのことです。その時に豊栄稲荷と名を改めたと。 脇の入り口の向こうは金王八幡宮……兼務社でしょうね。 蔵修館……道場を中心とする研修場だと。社務所に思えるけど、なぜかドローン・スクールだって。 見事な朱色です。 豊栄稲荷社殿……鎌倉時代、渋谷八幡宮(現 金王八幡宮)を祀った渋谷氏の祖河崎土佐守基家の曾孫高重によって渋谷川の辺に創建された「田中稲荷」が始まり。渋谷川が渋谷城の濠に利用されていたので「堀ノ外稲荷」や「川端稲荷」とも呼ばれていたが、その後に「田中稲荷」となったそうです。 渋谷川にかかる稲荷橋ってのは今も名前が残っていますから、その近くに鎮座していたのでしょう。現社殿は昭和47年(1972年)の造営。 社殿扁額……豊栄稲荷神社 御祭神……宇迦之御魂命(倉稲魂命) 拝殿の扁額……「田中稲荷大神」「豊澤稲荷大神」 道玄坂に鎮座していた豊澤稲荷を、昭和27年(1952年)に田中稲荷が合祀。昭和36年(1691年)に現地に遷座して「豊澤稲荷神社」となりました。ちょっと複雑でしたね。 お狐様に尻尾を振られてさようなら…… と言うことで今日はここまで……

2020.10.14

コメント(0)

-

ジャガー Fタイプ

8月31日の散歩でみかけました。 この楔(くさび)フォルムの車、私 大好きでなのでご家庭駐車場でしたが失礼しました。 センター二本出しのマフラー恰好良いし、猫目のようなテールランプも凄みがありました…… 何て言う車かと思いきや「JAGUAR」……SUV(Sport Utility Vehicle)はたまに見かけるけど、クーペにお目にかかるのは久々。 自動車史上初の4輪ディスクブレーキを搭載したCタイプ・Dタイプを耐久レースに投入し、ル・マンの3連覇も果たしたっけ。 私にとってジャガーと言えばEタイプだけど、こちらは後継車。2ℓからいくつかモデルがあるみたいなF-TYPE……5ℓ・V8エンジンは575PSらしい。価格も高いんだろうな~《おまけ》 HAPPY HALLOWEEN……だって。私にとっては少しもHAPPYじゃない。歩行者妨害されちゃうものね。月末は注意しないとなりません。 ランタン(キャンドル付き)……2,500円 歯医者の予約には早かったからこんな写真撮って時間つぶしでした。朝食抜きだったから、治療中にお腹が鳴って恥ずかしかった~ 花屋さんなんだけど、カボチャばかリ目立ってました。 と言うことで今日はこれでおしまい。

2020.10.13

コメント(0)

-

金王八幡宮・第4話・御嶽神社・玉造稲荷

9月22日の散歩……金王八幡宮最終回 金王八幡宮社殿から境内……お彼岸のせいではないでしょうが、4連休だったせいかボチボチ参拝の方々が…… 御嶽神社……神門をくぐって左の手水舎の隣… 一対の狛犬は実践女子学園校内にあった「香雪神社」から移設されました。 ちなみに、昭和21年(1946年) 実践女子の香雪神社は文部省の指示により廃祀となり、社殿は東京分祠に遷座されたと。「合祀」「分祀」「廃祀」……時々の時世によって複雑です。 御祭神……「櫛眞知命(くしまちのみこと)」「(大己貴命おおなむちのみこと)」「少名毘古那命(すくなひこなのみこと)」「日本武尊(やまとたけるのみこと)」 古来より武道守護の神として武士の信仰を集めた大鳥神社と称える日本武尊をここに祀ったのは、やはりこの地が部門の誉れ高き渋谷氏の居城であったからでしょう。 御嶽神社は、開運・商売繁盛の神として広く信仰をあつめたと思います。 本社は武州御嶽神社……東京都青梅市御岳山……かれこれ50年程前、まだまだ若かりし頃に登って参拝しましたっけ。社殿の姿は記憶にありませんが…… 玉造稲荷神社……こちらは鳥居と赤い奉納旗がお出迎え。元禄16年(1703年)8月の創建だそうです。 鳥居扁額……御祭神は「宇賀御魂命(うがのみたまのみこと)」 農耕や諸産業に御神徳のある宇賀御魂命は、屋敷神としても多く祀られています。勿論こちらの本社も京都伏見稲荷大社ですが、伊勢神宮内宮に祀られている天照皇大神の食事を司る神として外宮に祀られた豊受大神と同神だそうです。私たちに最も身近な神社ですが、全国に3万社あるといわれる稲荷神社はすごいものです。 こちらに玉造稲荷神社が創建された江戸中期、さらに明治の頃までは渋谷地域でもたくさんの農家がたくさんのお米を作り、お茶畑も広がっていたと。そんな地産地消で、現国道246=大山道沿いの宮益坂あたりの町屋が繁盛していたことでしょう。 神楽殿…… 向こうに玉造稲荷神社…… 中央に西参道があって、右に絵馬掛け。その右に…… 渋谷城 砦の石 (説明書きの前)……重家の代に堀河天皇より渋谷の姓を賜り、八幡宮を中心に館を構えましたが、その館いわゆる渋谷城は大永4年(1524年)1月31日、北条氏綱と上杉朝興の高輪原の戦(現品川区高輪付近)で渋谷氏が交戦中だった北条軍の別動隊により襲われ焼き払わてしまいました。ここにあるのは、その渋谷城の砦の石だそうです。 左の石碑は「皇太子殿下御生誕記念」みたいです。 東に鎌倉街道(現 八幡通り)、西に渋谷川が流れ、北東には黒鍬谷があり、数か所から湧き水も出たこの辺りは住むのに好条件がそろっていたんですね。 時代は違いますが東山貝塚公園近辺も住みやすかったみたいだし、先日訪問した「本村町貝塚(南麻布3丁目)」もしかりです。 ※ 黒鍬谷ってのは今の赤坂あたりみたいです。違っていたらごめんなさい。 ぼちぼち次に行こうと…… ふり返ってパチリ……コロナ禍対策でしょう。ソーシャルディスタンスを守るようにベンチ。 西参道…… 裏口入社が多いけど、今回はきちんと表参道から訪問出来ました。 社殿脇…… この鳥居も御嶽神社の狛犬と一緒に、大東亜戦争後に実践女子学園「香雪神社」から移設されました。 実践女子学園の創始者・下田歌子氏の信念は「女性が社会を変える、世界を変える」だそうです。 安倍晋三元首相が声高に唱えた「すべての女性が輝く社会づくり」……女性活躍推進法が施行され、担当大臣までいるけどパッとしないな~ 言うは易しということかしら。 金王八幡宮にさようなら…… 次なる場所はすぐ近く。写真右側ですが、続きはまた今度。「香雪神社」 実践女子学園で、亡くなるまで現役校長として講義を続けた下田歌子氏の死を悼み、昭和12年に下田氏の御霊を祀った神社を建立。「香雪」は歌人・下田氏の雅号だそうです。 まよひなき 正しき道は 見ず聞かず 言わずむなしき 空にみちたり 彼女が教え子に残した最後の和歌ですと…… 朝刊が休みなので、今日は時間が余ったからおまけの勉強をしてみました。 インフルエンザの予防接種してこようかしら?

2020.10.12

コメント(0)

-

雨上がりの円融寺・鰐口

近づいてきて、また引き返していった台風14号。お蔭様でこの辺りに被害はなかったけど、連日の雨でご無沙汰していた西小山のモーニングに今朝は行かれました。でもって、昨日書いた「鰐口(わにぐち)」を思い出したのでパチリ…… 円融寺参道…… 先月購入した雨用散歩靴は威力抜群で、靴底素材は分からないけどとにかく吸い付きが良い。滑るなんてことは考えられないから、こんな参道も安心。 表面は「GORE-TEX」って素材らしいけど防水力は良いみたい。GORE-TEXなんて聞いたことがなかったけど、連れ合いは知っていた。おまけに防水スプレーもかけてくれました。ありがとうね~ 靴屋でスプレーを薦められたけど、買わなくて良かった~ サラリーマン時代に革靴を新調した時には「防水かけときますね」と、ダダでやってくれたのに…… 仁王門……仁王像の作成された足利時代に建立されたものですが、江戸時代に大改修が行われたので風情はずいぶん変わったと思われるそうです。ちなみに、茅葺を銅葺きに改めたのは2007年。 仁王門の両側にも鰐口がぶら下がっています。 安置されている木造金剛力士像は、永禄2年(1559年) 鎌倉扇ヶ谷(おうぎがやつ)の権大僧都大蔵法眼作。 釈迦堂……室町初期の建立で、東京都区内最古の木造建築。国指定重要文化財 釈迦堂の鰐口……いずれも紐は下がっていません。コロナ対策かしら? 円融寺は以前も書いたから今日はこれだけ。この一枚だけ撮るつもりが増えちゃいました。暇人は困るな~ 今日の空……10時48分 ほんの少しの時間だけ青空が顔を出したけど、今は曇り……《独り言》 介護保険料を滞納して、預貯金や不動産など資産の差し押さえを受けた65歳以上の高齢者が増えているという。差し押さえを受けた人は、1万人を超えた2014年度から増え続け、17年度は1万5998人、18年度が過去最高の1万9221人。9割の人は年金から介護保険料を天引きされているが、私の母同様に低年金の方は納付書や口座振替で保険料を支払っている。 生活保護を受ける人は、保護費に保険料が加算されて支給されるから差し押さえはないだろう。要するに受け取る年金がわずかで、取り崩してきた預金も底をついて保険料を払えなくなった人が増えていると解釈する。 全国平均月額保険料は、2000年度から2018年度の間に約2倍になった。2025年度には2.5倍程度になることが見込まれていると。低年金の高齢者が増え、非正規雇用の割合も高水準で推移しているなかで、こんな急激に上昇されては払えない弱者が増えて当然。 私も介護保険料は徴収されているが、特別養護老人ホームの入居要件も厳格化され、原則「要介護3」以上でなければ入居できないそうだ。それでも30万人程が入居を待っている状態だから、いつになったら利用できるかは分からない現状。おまけに、食費や居住費補助の支給要件も厳しくなっているから益々自己負担が増える。私も必要になった時、介護サービスは受けられるのだろうか。 すっかり忘れ去られたが、麻生金融担当大臣が報告書を受けとらないと言った「老後資金は2000万円必要」は正しいんだろう。今からでは溜められないから、居酒屋通いを減らさなくちゃならないな~

2020.10.11

コメント(0)

-

金王八幡宮・第3話・金王丸御影堂

昨日の続き……9月22日の散歩 金王八幡宮社殿側からみた境内……神門の左に複数の添え木で支えられた樹が… シイノキ……もちろん世田谷区保存樹 御神木でしょう。 御神木の近くにも巨木がありました。石碑は不明…私には読めません。 隣は旧別当寺・東福寺……梵鐘が見えます。 金王丸御影堂 ➡『渋谷金王丸常光(しぶやこんのうまるつねみつ)は、渋谷平三重家の子で、栄治元年(1141年)8月15日に生まれました。 重家には子がなく夫婦で当八幡宮に祈願を続けていると、金剛夜叉明王が妻の胎内に宿る霊夢をみて立派な男子を授かりました。そこで、その子に明王の上下二文字を戴き「金王丸」と名付けました。……』(同社HPより・以下同) 近づいても逃げないカラス……完全に無視されている私。 御影堂(みえいどう)の手前に巨大な石板…… 寄附者芳名……さすがにすごい数です。『金王丸17歳の時、源義朝に従って保元の乱(1156年)で大功を立て、その名を轟かせました。続く平治の乱(1159年)では義朝は敗れ、東国に下る途中立ち寄った尾張国野間の長田忠宗の謀反により敢えない最期を遂げました。 金王丸は、京に上り常盤御前にこのことを報じたのち渋谷で剃髪し、土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)と称して義朝の御霊を弔いました。(平治物語には、金王丸は出家して諸国を行脚し義朝の御霊を弔った、とあります。) 金王丸は、義朝の子である頼朝との交わりも深く、頼朝が挙兵の折は、密かに当八幡宮に参籠して平家追討の祈願をしました。……』 ※ 参籠(さんろう)=寺社などにある期間こもって祈願すること。ひきこもりではありません。 蛇足ながら、野間の長田忠宗を頼った義朝は入浴中に襲撃されて殺されたと。だから「謀反」と書いてあったのね。「我に木太刀の一本なりともあれば」との言葉を発したとされる義朝、さぞかし無念だったことでしょう。武家が政界へ進出し始めた頃の遠い昔のことでした。 金王丸御影堂……古い狛犬は宝暦9年(1759年)奉納みたい。『壇ノ浦の戦いののち頼朝は義経に謀反の疑いをかけ、これを討つよう昌俊(金王丸)に命じました。昌俊は断ることもできず、文治元年(1185年)10月、百騎ばかりを率いて京都に上り、同月23日夜 義経の館に討ち入りました。 昌俊は、はじめから義経を討つ考えはなく、捕らえられて勇将らしい立派な最期を遂げました。 金王丸の名は平治物語、近松戯曲などに、また土佐坊昌俊としては源平盛衰記、吾妻鏡、平家物語などにみえ、その武勇のほどが偲ばれます。そして金王丸の名声により、当八幡宮を金王八幡宮と称するようになりました。……』 金王丸御影堂扁額……『御影堂には、金王丸が17歳で出陣の折、自分の姿を彫刻し母に形見として残した木像が納められています。……』 17歳の覚悟、想像だにできません。『当八幡宮に伝わる「毒蛇長太刀」は金王丸が所持していたもので、長田の館の奮戦で「鉾先に向かいその刃風に触れる者生きて帰る者なし、鰐口は遁(のが)れるとも毒蛇の口は遁れ難し」と言ったことより名付けられました。 渋谷氏の後裔は全国各地に連綿と続いておりますが、明治の元勲東郷平八郎元師も渋谷氏子孫の一人です。』 ※ 鰐口(わにぐち)=神社仏閣の堂前(圧倒的にお寺が多い)に垂れ下がっていて、紐を振って音を出し「来ましたよ~」と参拝合図を送るための音響具。フリスビーを二枚合わせたような円形の鋳造製。以前にも書きましたね。 しかし「鰐口は遁れる」とは素晴らしい表現です。名刀でも切れないし、何より刀を向けてはダメだものね。「総合的・俯瞰的」なんて言葉で逃げるさっこんの政治家や官僚とは大違いです。 と言うことで今日は金王丸を勉強しました。 先日ポエムで買った豆で、連れ合いがコーヒーを煎れてきてくれました。美味しかったよ~ また頼むで~

2020.10.10

コメント(0)

-

金王八幡宮・第2話・

昨日の続き……9月22日の散歩 金王八幡宮社殿……渋谷区指定有形文化財 狛犬は明治33年(1900年)8月奉納 蛇足:日清戦争後、軍拡を進めた大日本帝国海軍。イギリスの造船所で建造中の戦艦「三笠」が進水したのが1900年。そして日露戦争へと……最近ふれられないが、護衛艦の空母化はどうなったのかしら? そんな改修せんでもよろしい。『御社殿は、徳川2代将軍秀忠の世 慶長17年(1612年)に青山忠俊と春日局によって造営されました。 竹千代(後 家光)9歳、弟国松(後 忠長)7歳の頃、3代将軍は国松であろうとの風説が行われました。竹千代の乳母春日局と守役青山伯耆守(ほうきのかみ)忠俊はこれを憂い、伯耆守は氏神として信仰していた当八幡宮に熱心に祈願をこめ、春日局もまた護摩料金八十両を奉納しています。その後、家光の具足始めの儀が行われることとなり、これ神明の加護と伯耆守は多数の材木を、春日局は金百両を寄進し社殿を造営しました。』(同社HPより) 江戸初期の様式・権現造を現在にとどめる貴重な建築でしょう。一見あっさりしているけど、豪華な彫刻があちこちに……大金が投入されているんだわな。 社殿扁額…… 拝殿正面の左右にある窓みたいなところに彫り物…… 左には「虎」……虎は正しいまつりごとへの祈りの心が込められていると。 右には「獏(ばく)」だって……世の安寧を願うものだそうです。獏ってのは中国から伝わった伝説の生き物だったような。コロナがこれ以上蔓延しないよう願ってきました。 社殿右側……立派な桜の木 金王桜……渋谷区指定天然記念物 江戸三名桜の一つで、現在に至るまで代々実生より育て植え継がれ、守り伝えていると。 ※ あとの桜は、新宿区圓照寺の「右衛門桜」と文京区白山神社の「白旗桜」「圓照寺」が慶長年間に焼失した折、春日局が再興に尽力したと。斎藤福さん、力があったのね。お名前に「福」が付いているからかしら。真言宗豊山派の寺院・圓照寺は行ってみたいです。『金王桜は、長州緋桜という種類で、雄しべが花弁化したものも交じり、一枝に一重と八重が入り混じって咲く珍しい桜です。 当八幡宮の「社傳(伝)記」によれば、文治5年(1189年)7月7日、源頼朝が藤原泰衡退治の下向の時、渋谷高重の館に立ち寄り当神社に現在社宝とされる太刀を奉納しました。その際、金王丸御影堂へ参り、父義朝に仕えた渋谷金王丸の忠節を偲び、金王丸の名を後世に残すべしと厳命し、鎌倉亀ヶ谷の館にあった憂忘桜をこの地に移植させ、「金王桜」と名付けたとされています。』(同社HPより) 一重と八重が入り混じった桜は是非見たいですが、混むことでしょう。 金王桜の脇に芭蕉の句碑…… しばらくは 花のうえなる 月夜かな『元禄4年(1691年)芭蕉48歳の時のものです。文化14年中(1817年)に、芭蕉門十哲の1人であった太白堂門人山奴社中が建立。当八幡宮でこの句を詠んだという記録は見つかっていないので、句にあった場所に建立したと考えられます。』(同社HPより) 金王桜に月……いい句です。 こんなあんばい…… 神輿……鎌倉時代の作で、都内最古の神輿だって。『江戸時代初期に当八幡宮の氏子、青山百人組の御家人が鎌倉の八幡宮の大祭に参詣した折、鎌倉より担ぎ来て当八幡宮に納めたもの。途中で日が落ち、追手の者は神輿を見失ったと伝えられ、この場所を「暗闇坂」(目黒 目切坂)という。』(写真に写っている説明書きより) しかし、泥棒じゃないか~ 鳳輦(ほうれん)……鳳輦とは「屋根に鳳凰の飾りのある天子の車」を意味し、天皇の正式な乗り物で、現代では神社の祭りに使われる鳳凰の飾りがある神輿を言うのだと。ちなみに、この鳳輦は昭和31年(1956年)に新調したもので、車輪がついた牛車形。 貴重なものを拝見しました。 先にちょっと登場した「金王丸御影堂」など続きはまた今度です。《おまけ》 テレビCMで有名な夢グループの「スーパージェルクッション」……買ってみました。なかなか良いです。カバーは3枚ついていたけど、おまけのひざ掛けは1枚だった。ポリエステルだからそれほど温かそうではありませんが、使ってみないと分からないね~ ハニカム構造が2段重ね……冨家さんは生卵を置いて座ったらしい。「大丈夫でした」とおっしゃっていたけど、私にはできません。連れ合いもやらないみたいです。

2020.10.09

コメント(0)

-

金王八幡宮・第1話

9月22日のブラブラ…… 東福寺山門を出て右にT字路……写真左すみに鳥居が見えますか? T字路突当りの右に神社…… 左には大鳥居……道路になっているけど、昔は参道だったはず。 ビルが立ち並んでいるけど、神輿庫らしきは境内の一部なんでしょう。 一之鳥居……大きい! 折角だから正面から……交差点内につき撮影要注意!! ついでに八幡通りから……仕事をしていた頃は幾度か通ったはずだけど、助手席で呑気にしていたからまったく気付いていなかった~ でもって、ふたたび境内入口まで戻り…… 金王八幡宮境内入口…… 立派な社号碑と二之鳥居……「神門」渋谷区指定有形文化財……通称を「赤門」と言い、建立年代は、「地子古跡寺社帳」によると明和6年(1769年)で、「門の額裏面刻銘」では享和元年(1801年)。若干の差はあるものの、幾度かの修理を経て江戸時代初期の建築様式をとどめて今日に至っています。都内でも代表的な建物の一つだと……そうでしょうね。 神門扁額…… 有形文化財の標識……渡り廊下が『附(つけたり)』だって。最近学習したものね。 配された燈籠と相まってより見栄えがします。 神門前右に「明治38年戦没記念碑」……凱旋軍人と彫られています。 凱旋軍人によって建立された日露戦争の記念碑で、揮毫(きごう)は乃木希典ですって。八雲氷川神社にも乃木希典揮毫の日露戦役紀念碑がありましたっけ。よく覚えていたもんだと自画自賛。忘れっぽくなったのに…… 境内に踏み込むと左に手水舎…… なぜか柱に『大ぞらに すむ月影も むら雲の かからぬ夜はは すくなかりけり』(明治天皇御製) コロナ禍に付き使用中止…… 境内の向こうは社務所…… 金王八幡宮社殿……『当八幡宮は、第73代堀河天皇の御代、寛治6年(1092年)正月15日鎮座いたしました。桓武天皇の曽孫である高望王の後裔で秩父別当平武基は源頼信による長元の乱(1028~1031年)において功を立て、軍用八旒(りょう)の旗を賜り、その内の日月二旒を秩父の妙見山(武甲山)に納め八幡宮と崇め奉りました。 武基の子武綱は、摘子重家と共に後三年の役(1083~1087年)の源義家の軍に300騎余を従え一番で参向し、仙北金沢の柵(秋田県仙北郡金沢)を攻略しました。その大功により名を河崎土佐守基家と賜り武蔵谷盛庄を賜りました。(「谷盛庄」は昨日の東福寺梵鐘で勉強しました。) 義家は、この勝利は基家の信奉する八幡神の加護なりと、基家が拝持する妙見山の日月旗を乞い求め、月旗をもってこの地に八幡宮を勧請しました。 重家の代となり禁裏の賊を退治したことにより堀河天皇より渋谷の姓を賜り、当八幡宮を中心に館を構え居城とし、渋谷氏は代々当八幡宮を氏族の鎮守と崇めました。これが渋谷の発祥ともいわれています。……』(同宮HPより) ということで今日はここまで……拝見する境内社・お堂が複数あったので第4話まで続きます。《おまけ》 今日は涼しかったので、シネマカフェで湯麺……暖まりました。 明日も明後日も雨らしい。台風による大きな被害が発生しませんように……

2020.10.08

コメント(0)

-

東福寺(後編)

8月に東玉川神社を訪問した際、拝殿・本殿は渋谷の氷川神社から移築したと知りました。やっぱりそちらも参詣しなければと出かけた9月2日……直接訪問せず、近隣の寺社からコースを作って歩く私です。 本堂右前に「栄範地蔵尊」「栄傅地蔵尊」……正面から撮った写真がボケていたので使えず識別不能ですが、両方とも左足を立てていました。珍しいですが、お二方とも歴代ご住職のようです。 亀の石碑とお地蔵様……以前は山門の近くにあったらしい。 亀、辛そうだな~ ファイティーン! お地蔵様の台座には三猿…… チシャノキ……大きなコブが出来ています。おそらく保存樹でしょう。 本堂前から……秋のお彼岸真っ只中だったから、ちらほらお墓参りの人がおいででした。失敗したと思ったけど、時すでに遅し。氷川神社が第一候補だったから、墓参は頭になかったウッカリ者です。 参道脇には水路…… 鯉も泳いでいて…… 結構大きいのもいたり……柵があって近づけないからボケてます。 引き返す参道の右奥に鐘楼堂……土台が新しいですが、以前はこの場所より手前・参道近くにあったらしいです。後ろに下げたのね~ ちなみに後方はこの後お邪魔した金王八幡宮の境内です。流石 別当寺だけあって、この近さです。 東福寺梵鐘……世田谷区有形文化財『宝永元年(1704年)の銘があるこの梵鐘には、金王八幡宮の縁起など渋谷の歴史が刻まれています。後冷泉帝(ごれいぜんてい)のとき、渋谷の旧号谷盛(やもり)の庄は親王院の地にして七郷に分る、渋谷郷はその一なりとみえるので、渋谷の旧地名を谷盛庄と呼んでいたことがわかるのです。なお、享保20年(1735年)に版行された「江戸砂子」には、渋谷・代々木・赤坂・飯倉・麻布・一木(ひとつぎ)・今井を谷盛七郷と呼ぶ、と書かれてあります……(渋谷区教委説明書きより)』 梵鐘の脇にお堂が二つ……奥には「宇田川地蔵」が納められていると。 宇田川橋がどこにあったか分からないけど、いずれにしても当地から渋谷駅を越えて北西の西武百貨店近くにあったのでしょう。 奥のお堂には3像置かれているようですが、網がかかっていて撮り切れず。写真は昭和37年11月造立の地蔵尊。この右に宇田川橋のたもとにあった、元禄元年(1688年)造立の地蔵尊がおいでだったようです。 二つのお堂の間に庚申塔三基……手前のは台座だけみたい。破損も進むだろうから屋根付けてあげて。 手前のお堂には「塩かけ地蔵」が2体……まったく原形をとどめない後方のも地蔵尊らしい。塩のかけ過ぎで溶けたのかは不明ですが同寺以外にもおいでのようで、持ち帰った塩でイボがとれたとか、歯痛や風邪にも効くとか、ご利益があるみたい。信じる者は救われる…… と言うことで渋谷山東福寺を失礼しました。 蛇足ながら、今日の朝刊には京都の東福寺が紹介されていました。奈良における最大の寺院・東大寺と、最も盛大を極めた興福寺になぞらえて「東」と「福」の字を取り、京都最大の大伽藍(がらん)を造営した慧日(えにち)山東福寺……「そうだ京都行こう!」のかつてのキャッチコピー『600年前、桜を全部切り取りました。春より秋を選んだお寺です』の通り、これから真っ赤な紅葉が見ごろです。コロナじゃなければ行くんだけどな~《おまけ》 小さいの…… もうちょっと大きいの…… 細長いの……これはハナミズキの実だけど、鳥たちが突きそうな赤い実がなり始めました。すっかり秋です。 今日の空……10時59分 今は小雨がポツポツ……女心と秋の空?

2020.10.07

コメント(0)

-

東福寺(前編)

渋谷から恵比寿あたりへブラブラした9月22日…… 渋谷警察署……しみじみと見たことはなかったけど、大きいな~ 首都高3号渋谷線の脇……営業をしていた時代はなんども使った高速。 六本木通りを東に…… cafe 1886 at Bosch……だって。ボッシュのビルみたいだけど、1886は同社の創業年と思われます。私にとっては自動車部品メーカーだけど、今では掃除機や洗浄機なんてのも作っているそうな。 ボッシュビルの先に、今度はDUCATI……パイプフレームがいいな~ 今の時代にも使われてるのね~ 少し先を右折……渋谷区を歩くのは久々 当日最初の訪問先…… 渋谷区重宝 東福寺梵鐘の標識が立っていて期待値大…… 渋谷山 東福寺……提灯の紋章は天台宗。菊に三ツ星「三諦章(さんたいしょう)」は先日学習しました。 山門を入り、右に参道…… 左にも敷石があるけど後編で…… 彼岸花……こんなことしてるからちっとも進まないいつもの私。 東福寺本堂……源義家が隣の「金王八幡宮」と一緒に創建し、承安3年(1173年)の開創だそうです。渋谷区内最古のお寺で、空襲を逃れ現在に至っていると。 御本尊は阿弥陀如来とのことですが、「木造薬師如来坐像」「銅造菩薩立像」「木造不動明王立像」などの区指定文化財が安置されているようです。 本堂扁額……東京三十三観音霊場第8番札所。私が訪問した中では太子堂の「教学院」が10番札所でした。東京三十三観音霊場は縁遠いです。 本堂左に……右は合掌地蔵尊。私も合掌。 左の馬頭観音石碑には観音様らしきが描かれていました。 奥に並ぶ円筒形は墓石かしら? ということで、今日はこれでおしまい。《おまけ》 バターが香るチキンライス(248円税別)……先日食べたら簡単で美味しかったので、また買いました。難点は容量……400gは多いし、半分だと寂しい。豚肉、マッシュルームを多めにプラスして、卵2個使ったオムライスにすれば半分でもいいかしら? そうそう、私は味加減の調節が必要だろうと電子レンジは使わずフライパンで温めましたが大正解。塩胡椒を少々プラスでベリーグッドでありました。 今日の空……9時53分「ういろう要りますか?」と、小田原に居ると言う知人から電話をもらいました。買ってきてくれるので散歩は諦めて待機していましょう。

2020.10.06

コメント(0)

-

折々のことば 113

経済回せ、経済回せていうけどさ、ない袖は振れませんがな。倹約しておかないと、それでなくとも先行き不安なのに。 入江 敦彦 コロナの渦中でも必要なものはスーパーの棚が空になるほど売れた。もっと解せないのは、「無駄遣い」はだめと教わったのに「経済回す」が美徳として語られることだと英国在住のエッセイストは言う。「始末」や「もったいない」という感覚が「経済」に蹴散らされるのがよいとは思えないと。『英国ロックダウン100日日記』から。 (朝日新聞・折々のことば1952・2020.10.2) 今朝のモーニングショーでは週末の観光地が映し出されていた。沖縄は閑散としていたが、他は結構なにぎわいようだった。経済を回す意義は理解するものの、コロナがすっかり消えたかのような映像に唖然とした私。 GoToトラベルの割引が魅力で出かけた方が多いようだが、行くことのできる人にしか恩恵のない対策で良いのか。医療従事者はおそらく行かれないだろうし、日常的に三密を回避するから行かないだろう。 8月の完全失業者数は3年3ヵ月ぶりに200万人を突破。非正規雇用の働き手は、前年同月比で120万人減っていて、そのうち7割が女性。そんな方々とは縁遠い企画だ。 GoToイートの飲食店も取材していた。ソーシャルディスタンスなんて程遠い密閉された満員の店内。テーブルを囲んで隣とは肩をぶつけるほどの至近距離。トングは手渡しで使いまわし。4~6人、ぺちゃくちゃ会話をしながらの焼肉は美味しいのだろうが、コロナ禍であることを忘れているのか? 4人で行けば4000円分のポイントが戻ってくることが魅力らしい。GoToイートの仕組みは熟知していないが、千円払って千ポイント返ってくるならタダ食いになる。 疲弊している観光・飲食業のみならず、食材等を提供する農水業を営む方々への支援を拒むものではないが、キャンペーンを利用できない人々が居る以上、格差が生まれる。使われている・つぎ込まれているのは、みんなが払っている税金だということをないがしろにしてはいないか。 幼児を預かる保育士さんや高齢者のケア―にあたる介護士さんたちは、絶対に三密での食事など避けるだろう。少子化対策を言い続ける政府だが、待機児童はなかなかゼロにはならない。高齢化対策も重要課題だが、ヘルパーさん・介護士さんは不足している。給料が安いからなり手が少ないとも聞くが、現在失業中の方々を支援育成してはいかがか。そして、国や市区町村が認可した場合には公務員並みの給料となるよう補助すべきだろう。 そうそう、目黒区のお店応援券に並ぶ行列も映っていた。二人で10万円分購入した夫婦は「10万円ぐらいの電動自転車を買おうと思って」と答えていたが、5万円儲けたことになる。一人で並んだ女性も最大の10セット・5万円購入。2万五千円のおまけがゲットできて満足顔だった。商店の支援は理解するが、わずかに限られた人だけが莫大な利を得ることには改めて大いなる違和感を覚えた。「一億総活躍」だの「働き方改革」だのとのたまうが、国にしろ都や区にしろ格差の生じる単なるバラマキには心より賛同はできない。 蛇足ながら目黒区のお店応援券の参加店名簿には「不動産」もある。家賃払うのに使えるのか? 7万五千円の家賃が五万円で済むから、住宅補助みたいな結果になる。買えた人、買えなかった人、これこそ不公平極まりないな~ GoToのみならず学術会議などなどすっきりしない昨今の世相。夫婦漫才コンビ・人生幸朗・生恵幸子が健在だったら、きっと「責任者出てこい!」の声が響いたでしょう。 昨日は晩御飯も抜きで、おまけにノンアルだったから、今朝は贅沢してナポリタン。私なりのお店支援をしようと、コーヒー豆をお土産に買ってきました。 サラリーマン現役時代は訪問する店にもっと貢献できたけど、今はなかなかそうもいかない。背広やYシャツを作る出費はなくなったが、歳をとると歯を含めて医療費などが発生します。学校を卒業して会社に勤め、転職、失業、再就職、退職と、その都度身の丈に合った「新しい生活様式」に変えるのが人の常。それでも、モーニング食べて新聞が読め、晩にはアルコールも飲める今の暮らしに感謝しています。日頃 支えてくださる皆様に感謝です。 通ったことのある道なんだけど、さっきまでまったく気付かなかった~「おりぜ」って言うんだと。民家を改造したような風情です。看板にしてあるのは、うどんを茹でる大鍋の蓋かしら?「たこのからあげ」で熱燗飲んで、「かけうどん」が良いかな~ デザートに「クリソ」も頼みそう……「鴨つけ」が団子じゃなくスライスだったらそっちなんだけど、お袋には良さそうです。 ビストロ Urushi……って言うんだと。『デートの利用に最適! 6000円のコースご利用で「お店貸切」が2名様よりできる夢のようなお店です』だって~「シャルキョトリ」って何? と思ったら「加工肉」のようです。生ハム、ソーセージ、サラミ、テリーヌなんかの総称なんだって。縁遠いから知らなかった。覚えるつもりもないから、すぐ忘れるでしょう。 どちらのお店も目黒のチケットやGoToイートに頼らずとも、近隣の方々が応援してくれていることでしょう。

2020.10.05

コメント(0)

-

大井7丁目の稲荷神社

8月31日の最終回…… 昨日にくっ付ければ良かったのだけど、写真枚数が20を超えると読み込みが不安定になるみたいだから別にしました。タブをたくさん開いていたりするとダメだったりするようですが、再読み込みをすれば回復するみたいです。書いている私がそうなのだから、見に来てくださる方々にもご迷惑でしょう。以後、より一層コマ切れにしないとダメですね。 大井鹿嶋神社の斜め前…… 何かあるぞ~ ファミレスの一画に……藍屋は外回り仕事の途中で2回ほど入った記憶が…… 奇麗に整備されています。赤い奉納旗はなく、かわりに藍屋の白旗。 鹿嶋神社は鳥居も社殿も西向きだったけど、こちらは真南に向いています。 右後方が鹿嶋神社…… 現在は合祀されているけど昔は稲荷社も鹿嶋神社境内にあったのに、なんでこの距離に? と思ったけど村域の関係でしょうか。現住所は、鹿嶋神社が大井6丁目でこちらは7丁目だし……考えたら戸越銀座界隈には密集してましたっけ。 江戸以前の稲荷だそうです。これからもずっとお恵みを…… ということで、8月31日の散歩はこれでおしまい。以前歩いた西大井から中延あたりを抜ける最短コースを頭に描き、感覚頼りにクネクネと帰宅しました。一つ間違えるとえらいことになっちゃうんだけど、大きな失敗はなくたどり着けました。よかったよかった……《おまけ》 昨日、こんなのを頂戴しました。「ガラナ」なんて初めてだけど、北海道では当たり前なんだって……甘くて微炭酸。アルコール分4%は私にはジュース。だもんで麦焼酎を足したらとても美味しくなりましたとさ。ドクターペッパーが懐かしい。 アルコール分のあるこちらの商品がどうかは分かりませんが、ガラナ飲料は健康にも良いらしいです。「マイバスで売ってます」ということで、昨日お土産に買ってきました。お袋は「ガラナ」より「ハスカップ」の方が美味しいと言っていました。昨晩は気付かなかったのですが、それぞれ度数が違うんですね。右から3%・4%・5%……「なんだ、お袋は度数が物足りなかったのか~」なんて思った今日でした。 ちなみにハスカップは「不老長寿の果実」だそうです。毎日飲まそうかしら? 複数のメーカーがガラナエキス商品を販売しているみたいですが、本商品は「日本アスパラガス株式会社」だって……面白い名前でした。 今日の空……10時27分 スッキリしない天気です。何をしようかしら?

2020.10.04

コメント(0)

-

鹿嶋神社(大井)(後編)

8月31日の散歩……ほぼ終点 現社殿前から右に社務所…… 社殿右奥……境内には多数の樹木が茂っていますが、写真右から2番目は「タブノキ」 幹周り約2.5m、高さ約18mで推定樹齢は約200年(平成10年3月現在) 鹿嶋神社旧社殿……鳥居もそこそこ古そう 文化8年(1811年)に竣工したが、以前は現在の本殿が建つ場所に鎮座していたと。 昔は、本殿の周りを囲むように小さな祠が複数あったけど、この場所に移られる際に以下の御祭神を合祀したと。「天祖神社」「稲荷神社」「三峯神社」「八幡神社」「金刀比羅神社」 よく見えませんが、鎌倉彫の彫刻が施されていると…… 不老門は、言葉とおりで健康長寿のご利益か? 力石は奉納相撲の名残かも。石の単位が「貫」なら、3.75kg×40=150kg そんなわけないか~『炉の友に めぐり逢いたる さくらかな』江戸時代後期の俳人・大野影山という人の句らしい。碑にある「社格斎(とかくさい)影山」は俳号。俳人でもありながら自ら版元となり、大井村を中心に花見の見所や木版墨摺りの「南浦(なんぽ)桜案内」なんてのを出版されたって。ちなみに、隣の来迎院が所蔵する「南浦桜案内」は区指定文化財のようです。 そばに緑の栗…… 現社殿と旧社殿の間、後方にある木は「アカガシ」でやっぱり区指定天然記念物。幹周りは約2.1m、高さ約6mで推定樹齢は約200年とタブノキ同様です。 現社殿側面…… 現在の本殿部分…… 鳥居の向こうの左が品川区指定天然記念物のタブノキ。 神楽殿……境内左・北側 大井囃子(おおいばやし)……と言うのが継承されていると。『大井囃子は関東地方で広く行われている祭囃子の一つで、江戸時代から続いている伝統ある江戸祭囃子である。文政3年(1820年)、大井村の豪農倉本彦五郎を発起人として始められたもので、目黒囃子の系統である。 この囃子の編成の基本は、大太鼓一・調太鼓二・鉦(かね)一・横笛一の五人である。鹿嶋神社で、毎年7月19日の中祭(ちゅうさい)と、10月の第3日曜日に行われる大祭、2月の節分の時などに、当神社や町内御神酒所で演奏され、獅子舞も行われる。 大井囃子は盛衰はあったが、戦前まで継承されてきた。戦後しばらくの間途絶えていたが、昭和36年(1961年)「大井囃子保存会」が地元有志により結成され、今日に至っている。(品川区教委)』ちなみに、大井囃子は品川区指定無形文化財・民族芸能第一号。 神楽殿の左に「恵澤潤洽」の碑……5mはありそうなこの碑には、品川用水の歴史が刻まれているがとてもじゃないけど読み切れない。 台地の多い目黒や品川では湧水や池のある場所以外に水田が作れず困っていたが、品川用水によって水田開発が進み石高が急増したと。そんな用水も明治以降の都市化による水田廃止によって役割を終え、昭和7年(1932年)管理していた用水組合が廃止にあたってこの記念碑を建てたとのこと。 文字を撮ろうとおもったら、またこんなのになってしまった……どうしてだろう? 神楽殿の前は広々としています。ここで奉納相撲が行われたのかしら? 池上通りを渡って撮ってみました。横断歩道も信号機もないから素通りだけど、この道はそれほど交通量が多くないみたいでした。《おまけ》 いつも行くドラッグストアでは売っていなかったので、昨日、これを求めてマツキヨを覗いたらあった。でもって買ったら10%OFFのクーポンをGet!! 連れ合いにあげました。必要品は、安い時にあちこちで買う倹約家の連れ合いです。いつもありがとう……蛇足ながら、この商品もなぜか消費税分値引きしてくれたみたいです。ポイントカードも持っていないのに、こちらもありがたかった。 お店応援券なるものを販売するというし、連れ合いもちょっとだけ欲しそうだったから行ってみた。10時からだというので開始前から並ぶべきなのだが、コロナ禍にあって行列にまみれるのは本意ではない。ダメもとで見に行ったら既に完売だと。30分で売り切れる量しか無いことに不満な私。商店を応援する趣旨は理解するが、この券を買って恩恵を被る消費者は極々わずか。私だって区民税をはらっている区民なのに、偏った不公平な使い方に腹が立つ。プレミアム率50%だからみんな欲しがるが、10%でもいいじゃないの。消費税分助かるのは大きいし、5倍の人たちに還元される。ここまで書いたら不満が増幅したから調べてみた。「発行した商品券総額は15億円」ということは、5千円で買える7千5百円分の商品券は20万セットある。大方が最大の10セット買うだろうから恩恵は2万人にしか与えられない。目黒区の総人口は282,366人だから、1割にもみたない。現金でなく、期限付きの商品券だから、区が負担した5億円も期限内に商店で使われることは良いだろう。ただし、わずかな人たちに2万5千円(最大)を配る施策の良し悪しはじっくり検証されたし。買えなかった者のひがみかもしれないが…… 商品券は手に入らなかったけど、暇を売る店でじっくり朝刊を読み、11時半にランチを出前してもらいました。今日は新メニューの海老と白身魚の卵焼き……上品なお味で美味しかった~ お腹いっぱいになると怒りも減退します。 今日の空……8時35分 朝の青空はどこへやら、今は雲雲……さてさて、今日は何をしようかしら?

2020.10.03

コメント(1)

-

鹿嶋神社(大井)(前編)

8月31日の散歩……まだ引きずってます。 池上通りを大森方向に……左に鹿嶋神社。旧別当寺だった来迎院とは同一敷地で、三日前に載せた水神社は当社の境外末社。 鳥居がないから裏口…… ありました…… 年中行事が書かれていました。 社号碑 鹿嶋神社……「鹿島」ではなく「鹿嶋」が正しいみたい。 立派な鳥居……大正15年(1926年) 社殿にまっすぐ しながわ百景……何か所訪問したか、今度検証してみよ~っと。 鹿嶋神社は、安和2年(969年)に来迎院とともに茨城県鹿嶋神宮より御分霊を勧請して創建され、大井村の総鎮守として親しまれてきました。(昨日も書いたような…) 参道右手……広々とした境内は多くの樹木に覆われ、区の天然記念物もあります。 手水舎があって…… その後方に神楽殿…… 鎮座壹千年祭記念碑……鎮座してからちょうど千年目の昭和44年(1969年)に氏子さんによる盛大な式典を執り行ったそうです。 現在の本殿……昭和6年(1931年)に建てられた檜造り。文久2年に創建された旧本殿は奥に移築されていましたが、そちらは次回…… 御祭神である武甕槌之神(たけみかづちのかみ)は、三重県伊勢神宮の神様・天照大御神の命令を受け、島根県の出雲大社の神様・大国主命がおさめている国を伊勢神宮の神様の子孫におさめさせるべく派遣される。でもって、見事に任務を遂行したので「勝負の神様」「武道の神様」「商売繁盛の神様」として有名なんだそうです。しかし、やりたくない仕事です。 昔々、中国や朝鮮の攻撃を防ぐため、関東地方から兵を募集した。防人のことだろうが、彼らが鹿嶋神宮で「戦の勝利」や「道中安全」の祈願をして出発したところ、無事に帰れたということで「交通安全」や「旅行安全」の神様としても有名なんだと。『鹿嶋立ち』と言うそうな…… 社殿左側……右側にある旧本殿や不老門などは次回です。【附(つけたり)】……昨日学習した。 古来より盛んだった「奉納相撲」……ここ鹿嶋神社も「江戸郊外三大相撲」の一社として知られたそうでが、現在土俵の姿はありませんでした。 でもって、写真は先日(9/22)訪問した「渋谷氷川神社」に設けられた土俵。あと一社の「世田谷八幡宮」(豪徳寺西側)は未訪問だけど、実相院から常徳院への八幡宮を含むコース予定は準備済み。そのうちに行ってみましょう。《おまけ》 今日の空……8時43分 イチョウもまだまだ緑色 今日のポエム……コロナ対策万全 サラダ半分のホットドック……歯医者に通っているだけあって、食物繊維など詰まることなく食べられるようになりました。ありがたやありがたや。 群生している彼岸花発見!!! こちらもありがたい。後で予約に行ってきましょう。

2020.10.02

コメント(3)

-

来迎院

今日から10月だというのに、まだ8月31日の散歩日記…… 私の後ろには石造念仏講供養塔……境内だったところに道路ができて分断されちゃったようです。 来迎院……天台宗の寺院です。少し北にある光福寺と西光寺は浄土真宗でしたが、池上通りを南西に進み、環七を越えると日蓮宗の寺院が大半になります。池上本門寺があるから当然ですね。 ちなみに門についている菊のマークは「菊輪宝(きくりんぽう)」と言って延暦寺の寺紋みたい。菊の御紋と言えば皇室の紋だけど、元は比叡山に自生する叡山菊を最澄様が献上したことが始まりと伝えられるそうです。この延暦寺の寺紋は、菊に仏教の宝輪を重ねたとのこと……蛇足ながら、天台宗の宗紋は「三諦章(さんたいしょう)」と呼ばれ、菊に三ツ星です。 鹿嶋山来迎院……平安時代第63代冷泉天皇の代・安和2年(969年)9月19日尊栄訪印が、慈覚大師作の薬師如来を安置して「鹿嶋示現山常住鶴林寺観音来迎院」と名づけたのが始まり。同時に、常陸鹿嶋神宮から祭神・武甕槌神(たけみかづちのかみ)の御分霊を奉斎し、境内の社に安置した。後に住職不在となり大破したが、南北朝時代 貞和3年(1347年)に了覚法印が来住して中興の開山となり「示現山常林寺観音院」と改称。(天台宗東京教区HPより・以下同) 連れ合いは、鹿島神宮に行ったことがあったよね~ 景色を賞した徳川三代将軍家光公が、正保2年(1645年)境内に「大井の御殿」と称する御殿を新築。鷹狩のたびに御殿で献茶があったため、近隣住民は同寺を「御茶屋御殿寺」とも称したと。御本尊の薬師如来を篤く信仰した家光公が寄進した日光月光菩薩と十二神将は本尊・薬師如来の脇侍として安置されているそうです。 こじんまりとしているけど整った庭園…… 半跏思惟像……私の好きなポーズ 寛文7年(1667年)栄住和尚が住職となった折、将軍家と檀信徒の寄進によって現在の本堂が新築。これは現存する品川区最古の木造建築物だって。 上野寛永寺一山冷泉院の住職が当寺を兼務することとなった天保4年(1833年)、「鹿嶋山来迎院」と改称したそうです。幾度も変えてきたようですが、最初の寺名はいかにも長すぎたでしょう。 ちなみに、トラックが通行止めをしていたので本堂へは近づけませんでした。 トラックの荷台後方に…… 宝篋印塔……文化8年(1811年)義周和尚の時に本堂の大修繕が行われた際の記念のようです。 明治元年(1868年)神仏分離令によって鹿嶋神社は分離されたけど、御神体は同寺でお祀りし現存に至っていると。 来迎院文書……品川区指定有形文化財 『附(つけたり)』ってのは初めて知ったかも。文書本体に添えられる参考資料でしょう。 品川歴史館……来迎院から池上通りに出たところにあります。運が良いか悪いか? 月曜日だったからお休みでした。 この後、鹿嶋神社に寄りましたが続きはまた今度……《おまけ》 今日の朝刊一面広告は「LUMINE」……「ゆりやんレトリィバァ」さんと言うらしい。私は全く知らないけど有名なのかしら? 昨日は南麻布あたりの坂と寺を探索しました。「どこに行ったのかしら?」と気にしている連れ合いには、別の「青木坂」を一枚メールで昨日送りました。ちんたらアップしているから、この辺りの日記は来月になっちゃうかも……と言うことで、もう一枚だけ予告として。

2020.10.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1