2020年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

折々のことば 98

人の世の毎日は〈ゆうべの残り〉を引きずりながら、次の日へ、また次の日へとつながって 久世 光彦(くぜてるひこ) 朝の食卓にはよく「ゆうべの残り」が出る。カレーとか煮物とか。一晩置けばさらに味が増し、取り合いにもなる。が、別の「残り」もある。前夜のいざこざや行き違い。促されてぺこり頭を下げると、寝かせた味もあいまって空気がほどける。日々を「賢く乗り越え」る、そんな知恵も朝に学んだと、作家・TVドラマ演出家は言う。『触れもせで、向田邦子との二十年』から。 (朝日新聞・折々のことば1856・2020.6.25) いざこざや行き違いはたまにやってくる。一晩寝た後でぺこりと頭を下げれば良いのだが、私にはなかなかできず、最長一週間ほど口をきかず連れ合いに悲しい思いをさせたことが幾度もあった。日記を始めてからは文字でゴメンと詫びることができてありがたい。「しばらくないから、もうそろそろ用心しないと…」と偶に連れ合いは言うが、幸いなことに最近はまったくない。 仲たがいの原因は大概私にある。我がままで我を通すことがいけないのだが、最近やっと大人になったと言うことか。 日がな一日 義母に付き添って面倒を見てくれている連れ合い。「お母さん、また少しご機嫌ななめになっちゃいました。」私以上に気まぐれな義母に対して辛抱が足りなかったとうなだれる連れ合いには頭が上がらない。せめて私とのことでは悲しませたくないから穏やかにしていよう。 すし太一の握り寿司 テイクアウトのバラちらしをテレビで観たらしく「あたし食べたい」との義母の要望で、連れ合いが買いに行ったのが始まり。1000円でも豪華なバラちらしだったようだけど、その後「今度は握りも食べてみたい」と義母が望んだので、私もついでに2回握り寿司をご相伴にあずかりました。 初めてお店に向かった時、迷子になった連れ合い。地図を見ようとしたらスマホが動かない。仕方なく一旦家に戻って地図を印刷して出直したって。おまけに迷わぬように最寄り駅まで電車を使ってのピックアップだったと。方向音痴なのは良く知っているけど、いつも本当にご苦労様……ありがとうね~ ちなみに、テイクアウトは昼だけだからどちらもランチにご馳走になりました。1回目は日本酒を飲んだけど、2回目は休肝日だったからノンアルコール……美味しいお寿司だったけど、やっぱりお茶だけじゃ寂しい。《おまけ》 今朝8時49分……入店した時に居た常連さん1名も帰り、小一時間ポツンと私一人。コーヒーお代わりしようか迷ったけど、雨がひどくなると嫌だから申し訳ないが退散しました。これじゃ感染のしようがありません。安心安心…… カイドウ(海棠)の押し花……本に挟んでおいたのを、モーニングから帰って貼ってやりました。細切りテープで留めようかと思ったけど、Gクリヤーって便利なのがありました。連れ合いへのささやかなプレゼント……

2020.06.30

コメント(0)

-

西澄寺 稲荷大明神と境内

日輪山西澄寺の山門になっている旧武家屋敷門をはじめ、本堂や薬師堂などを拝見した続き……6月15日の散歩 正一位稲荷大明神……本堂左に静かに鎮座 平川稲荷……残念ながら不明 伏見稲荷大社本殿や千本鳥居のみならず、古くから神社仏閣に多用されてきた「朱色」は魔力に対抗する色ともされているんだと。でもって、朱の原料は硫化水銀からなる鉱物で、丹とも云われ昔から木材の防腐剤として使われてきたそうです。 ちなみに、「丹」には「丹誠」「丹念」なる言葉があるように「まごころ」という意味もあります。でもって、中国の伝承で不老不死の「丹薬」を作る錬丹術というのもあるそうだけど、仁丹はこんなところから名付けたのかしら? 「丹薬」には硫化水銀も使われたらしいけど、仁丹には入っていないでしょうね……と、つまらないことを勉強してしまった。 丁寧に祀られていました。 苔むしたお狐様…… 小狐が欠損してしまったのか? 修復してあげたいのはやまやまなんだけど…… 昭和7年の石碑。弘法大師像がないのは少し寂しい私……南無大師遍照金剛…… 石碑-稲荷大明神-薬師堂…… 本堂の左脇から… 梅の実……小梅ですがオレンジになりました。 本堂の右から書院・庫裏につながる石橋が架かっていました。橋の下は池ですが、ウロウロは遠慮…… 他所より移築されたのかもしれませが、焼夷弾落ちなかったようです。二度と戦争がありませんように…… 見上げると首が痛くなるほど高い木…… 緑に囲まれた広い境内……この先が東の門みたい。植木屋さんは大変だ~ 書院・庫裏を振り返る……古刹感を満喫できるこんなお寺が近くにあったとは知らなかった。ちなみに、なんで古い寺に「刹」を使うのか? 調べたらサンスクリット語の音写なるものが出てきたから、詳細は今度暇があったら…… 広い駐車場にポツンと…… 観世音菩薩……交通安全とありました。 観世音菩薩……総体は聖観音だけど、千手観音、十一面観音、馬頭観音などなど「観音経」には三十三身が示現(姿を変えてこの世にあらわれる)すると説かれています。だから観音霊場は33ヶ所あるとし、同寺も世田谷三十三ヶ所霊場の札所の一つでした。 東の門……車でお越しの方はこちらから…… 西澄寺の紋でしょう…… 武家屋敷門から始まり、とてもスケールの大きなお寺でした。合掌…《おまけ》 探し物をしていたら出てきました。ご縁が多くあるようにと50円玉を入れてくださってます。10年以上前のことだったかしら? 頂戴したサイン入り写真は日々枕元に飾ってあります。 さてさて、今日は何をしようかしら?

2020.06.29

コメント(0)

-

西澄寺

日輪山 薬王院 西澄寺 真言宗智山派 玉川八十八ヶ所霊場第52番札所 世田谷三十三ヶ所観音霊場第16番札所 6月15日の散歩……昨日の続き 山門となっている重厚な武家屋敷門をくぐると、正面に本堂。 左から……納骨堂……たぶん…… 大空の日も 静やかに西澄寺 佛尊まつるきよらかに……たぶん…… 銅像と薬師堂…… 三田村慧壮和尚像……昭和29年造立。明治25年(1892年)、荒廃し無住職だった同寺に入山して復興させた僧のようです。 薬師堂扁額……きれいに磨かれた額のガラス……植木屋さんが写っています。 薬師如来が安置されているのでしょう。如来坐像の両脇に脇侍の菩薩がおいでのようだから三尊構成? 参道の右…… 水盆…… 地蔵菩薩三尊……左の台座には六十六部供養佛……六十六部ってのは初耳でしたが、日本全国の66か国を巡礼してそれぞれの霊場に写経した法華経を1部ずつ納める修行者のことだそうです。66部を写すことも大変だけど、歩くのは至難の業です。台座脇には明和9年(1772年)の文字が読めましたが、お疲れさまでした。 鐘楼堂に上る石段の反対側には水子地蔵尊もおられましたが、この日は省略しました。 鐘楼堂……第2次世界大戦で供出されたが戻ってきたと。仏の御加護でしょうが、戦争はいけません。 西澄寺本堂……降向和尚が紀伊国高野山釈迦院より下錫して天正年(1574年)開山と、「猫の足あと」さんにあった。先の銅像・三田村慧壮和尚も高野山より第10世の住職として当山へ、ともあったけど、いつから智山派・智積院になったのか? 大正11年(1922年)改築のようですが、武家屋敷門の移築と同時期と推察します。 本堂扁額……「西澄密寺」って書いてあるのか? 真言密教だからな~ 即身成仏……精進していないから私には無理。 大正14年……本堂改築後の奉納。 御本尊は大日如来。 本堂前から見た境内…… 世田谷区 名木百選・コウヤマキ(高野槇)……本堂左、薬師堂の脇の大木は御神木かしら? ブロックを積んだような植木はカット済。 高野槇……すごい大木でした。隆向和尚が開山の折に高野山より移植したとも伝えられているようですが、樹齢はゆうに400年越え。奥に稲荷社がありますが、今日はここまで。 雨は上がったけど蒸し暑い。憂鬱な私とは大違いで、連れ合いは義母に付き添って近くまで出て行きました。今日もご苦労様……

2020.06.28

コメント(0)

-

西澄寺 武家屋敷門

半分以上訪れた世田谷三十三ヶ所観音霊場だけど、制覇を目指してとりあえず近場の未訪問二寺を訪ねた6月15日…… 氷……駒沢通りに出る直前の路地で発見!!! こんなところに喫茶店があったんだ~ 何度も通っているけど氷の幟がなかったら気付かずにいた。 蛇崩川緑道……駒繋神社はすぐ近く。でも、この日 緑道は歩かず…… 220SEだって……1960年ぐらいの車らしい。可愛いテールフィンが付いているけど、アメ車以外にもあったのね~ 龍雲寺通りに出る直前…… 訪問先は西澄寺なんだけど、院号を看板にしてるんだと思って素通りした私……バカですね~ 住宅と思えたのがお寺だったとは…… なぜか初めて歩く道路……裏通りは通ったはずだけど…… バス停の真ん前……来寺者にはありがたい。 日輪山 西澄寺……昭和26年の寺号碑 院号は薬王院 左に都重宝 武家屋敷門…… ゆるやかに上って行く参道……とっても良い景色に心ワクワク。 両脇は墓地みたい…… 弘法大師……真言宗だからひょっとしたらと思ったらありました。石碑の側面に「玉川八十八ヶ所霊場第52番札所」……世田谷三十三ヶ所霊場16番と同時にGetです。Getと言っても何も集めている訳じゃないんですが……足跡を残しているだけ。 馬頭観世音……なんで松ぼっくりが乗っているのか? 反対側に古そうな手水鉢…… 読めるかと思って撮ったけどダメでした。荏原郡下馬までは何とかなるけど…… スマホの広角 便利です。 武家屋敷門……大きそう…… 大きすぎて山門全体像は納まりません。 阿波徳島藩主蜂須賀家の中屋敷門を移築。江戸時代末期の建築だって…… 両番所附石垣出屋根庇造と呼ばれる構造らしいけど、端に出っ張っているのが番所。六畳もあるんだって。私の作業場兼寝床と同じ広さ。 両開き戸とは別に、片開きの潜り戸があります。刀を差した武士が出てきそう…… 25万石の大大名・蜂須賀家にふさわしい門なのでしょう。蜂須賀家の家紋ではないようですから、お寺の紋かしら? 二間の両開き戸から見る本堂……植木屋さんが作業されていました。時節柄でしょう、あちこちでお見掛けしました。ごくろうさまです。 重厚な造りですが、現存している貴重な門です。 提灯を下げるのでしょう。門前に置かれたところを見てみたいものです。 ということで、丁度時間となりました。続きはまた今度……《おまけ》 二葉のラーメン……たま~に食べたくなるんだけど、3密が怖いから行ってないな~ 昨年大晦日に年越しそば代わりに食べたきり。写真眺めて食べたつもり…… 今日は何を食べようかな~ 仕事もしないのにそんなことばかり考えてちゃダメだわな。

2020.06.27

コメント(0)

-

大圓寺 阿弥陀堂の木造阿弥陀三尊

6月5日、用事の帰りに行人坂で勢至菩薩石像を見つけたので、ついでに大圓寺もちょこっと…… 阿弥陀堂……スロープも新しくなっていたし、土足でもOKらしいので正面のガラス越しに拝見しました。2年半も前のことなのに、スロープの違いを覚えている自分に感心する私です。[2017年11月17日訪問時の大圓寺] 扁額は「無量壽」とでも読むのかしら? 昭和18年3月31日ってことは戦禍を逃れたのでしょう。そうでなければ仏像も残ってないわな~ 阿弥陀三尊……中尊阿弥陀如来は大きくて厳しかったけど、両脇侍・観音菩薩(右)と勢至菩薩(左)はご尊顔を拝せました。『かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におわす 夏木立かな』 社会評論も執筆し、経済的に女性が独立する女権主義を提唱するなど、先日引用した石垣りんの先輩といってもいいのかもしれない与謝野晶子が詠みました。でも、おっちょこちょいなのかしら? 鎌倉の大仏は釈迦ではなく、阿弥陀如来なんだけど…… 左足を垂下した半跏の姿でお座りの中尊阿弥陀如来像は例が少ないとのこと。もっとしっかり拝見すればよかった。 前回はアップで撮った記憶がなかったのでパチリ…… 西運の巡礼姿を線刻したのかしら?『八百屋お七と 吉三(西運)江戸時代、本郷駒込町に住む八百屋の娘お七は、天和2年(1682年)の火事の際、避難のためしばらくの間近くの円林寺に仮住まいしており、その時に寺小姓の吉三に恋したという。お七が16才、吉三が18才でした。 しかし、短い避難生活のこと、やがて離れ離れになってお七は吉三に会いたさゆえに乱心し、自宅に火を放ったのです。大事には至らなかったものの、当時は放火は火あぶりの大罪。お七は江戸中引き廻しの上、大井・鈴ヶ森の処刑場で火刑に処せられました。 その後、恋人吉三は剃髪し、西運と名を改めて、お七の菩提を弔うために念仏を唱えながら諸国巡礼を行脚しました。その後、江戸に戻った西運は、大圓寺の坂下にあった明王院(現ホテル雅叙園東京)に阿弥陀三尊仏を祀り、身を寄せながら隔夜日参一万日という念仏行を始めました。浅草寺までの道のりを雨の日も雪の日も休むことなく、鉦(かね)をたたき念仏を唱えながら、一万日の行を27年と5ヶ月かけて成し遂げました。その夜、お七が夢枕に立って成仏した事を告げたのですが、そのお姿が今現在も阿弥陀堂に祀られているお七地蔵になります。……』疲れた~ 一回一誦……摩尼車っていうのか、一回まわすことで般若心経を一巻唱えたことになるらしいです。このショットも前回なかったかと…… 小さいお地蔵様たち……合掌してさようなら。《おまけ》 お客さんが一人だったから三密にならないので、昨夕「木と」さんにちょこっとお邪魔しました。前回と同じ「キュヴェ・エス(右)」一杯だけと思ったんだけど、左のも試しちゃいました。異なる二種を快く同時に出してくれる良いお店です。ウニに海苔は合わないと軍艦にしなかったり、イカに海苔を敷いてと頼むと嫌な顔をするどこぞのお寿司屋さんとは大違い…… オレンジワインなんて初めて口にしましたが、人気があるらしいです。一口含んで最初に感じられたのはアプリコット? オレンジじゃない。ブドウで作るんだから当たり前か~ なんて思ったら、次の瞬間、しっかりブドウが立った。渋みもあってなかなか飲みごたえのあるワインでした。赤、白、ロゼにオレンジ……次はどんなのが登場するんだろうか? 家族にお土産を持って帰りましたとさ…… なんて花だっけ? 今朝モーニング帰りに咲き誇っていました。 二日で100人を越え、増加傾向にある東京都コロナ感染者数。今日は何人になるのか? 財政が苦しいから2次が訪れても休業要請は難しい。命と経済と両立は無理なんだろうな…… しかし蒸し暑い……何をしようかしら?

2020.06.26

コメント(0)

-

目黒川架橋供養勢至菩薩石像

先日6月5日、ちょっとした用事のついでに行人坂を通ったら…… 大圓寺の外に祠……何度も通っていたのに見過ごしていた。いったいどこに目を付けていたのか??? 上りばかリ歩いていたから足元だけ気にしていたのかもしれない。この日は下りだった。結構な坂なんだな~ これが…… 勢至菩薩……って書いてあるんだろう。 浄財を入れて合掌……お初にお目にかかります。 勢至菩薩石像……蓮華座の上で右ひざを立てて座っている。宝永元年(1704年)の物のようだが、大圓寺阿弥陀堂にも明和7年(1770年)に造られたとする勢至木像が安置されている。遠目だったが当日は拝見できたので、明日載せてみましょう。 西運(さいうん)という僧が目黒不動尊と浅草観音に毎日参詣し、往来の途中で人々から受けた寄進により、目黒川の両岸に石壁を築き、雁歯橋(がんしきょう)を架けたことが、台座に書かれていると……雅叙園脇にある現在の橋名は太鼓橋。私のこの日記のトップページ先頭の写真は太鼓橋からとった雅叙園。 祠の脇に小さいの……守っているのかしら? ちなみに、雅叙園のある付近一帯はかつて「夕日の岡」と呼ばれ、夕日に映える紅葉が見事で、品川の海晏寺とともに江戸中に知れ渡っていたと……(目黒区HP) 海晏寺に行ったのは去年3月でした。もっと前かと思ったんだけどな~《おまけ》 品川独自給付金……昨日の散歩で見かけました。 公明党は高校の授業料も軽減を提言……品川区いいな~ 財政に余裕があるのかしら? そうそう、特別定額給付金が振り込まれたみたいです。後で通帳の記帳してみましょう。 一つの掲示板に貼ってありました。背中に背負ってる「極悪非道連合」ってのは馴染めない年寄りの私だけど、政治に興味を持たず選挙にも行かない若い人たちへの投票喚起となれば意義がある事でしょう。 東京都内のコロナ感染者、昨日は55人、今日は48人……感染経路不明者数も増えている。小池知事は、いつレインボーブリッジを赤くするのか? 選挙が終わるまでだんまりか? 専門家が何と言っているのか教えて……手遅れになる前に。

2020.06.25

コメント(0)

-

折々のことば 97

不出来な私の過去のように 下手ですが精一ぱい 心をこめて描きました。 石垣 りん 詩「不出来な絵」(詩集『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』所収から。「私」はここに描いた空を、湖を、木々を愛していると「きっぱり思つている」。「下手だからみっともない」といった「世間体」など捨ててこの絵を「貴方にさしあげます」と。祈りと慈しみを深々と湛(たた)えた眼差し。射さずに撫でるように、包むようにあるもの。 (朝日新聞・折々のことば1726・2020.2.12) 生涯4冊の詩集しか出していない寡作『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』は、彼女の第1詩集、1959年出版。『……お芋や、肉を料理するように 深い思いを込めて 政治や経済や文学を勉強しよう、 それはおごりや栄達のためでなく、全部が 人間のために供せられるように 全部が愛情の対象あつて励むように。』 戦後の女性解放時代を代表する茨木のり子氏と双璧だった石垣りん氏らしい。男女雇用機会均等法が施行される数十年も前であり、男性はおろか女性からも反発があったのではないかと想像するが、忖度など無縁で「きっぱり思っている」ことを言い切る姿に感動する。戦中を生き抜いただけの強さではない。『「表札」 自分の住むところには 自分で表札を出すにかぎる。 自分の寝泊まりする場所に 他人がかけてくれる表札は いつもろくなことはない。 病院へ入院したら 病室の名札には石垣りん様と 様が付いた。 旅館に泊まっても 部屋には名前は出ないが やがて焼場の鑵(かま)にはいると とじた扉の上に 石垣りん殿と札が下がるだろう そのとき私はこばめるか? 様も 殿も 付いてはいけない、 自分の住む所には 自分の手で表札をかけるに限る。 精神の在り場所も ハタから表札をかけられてはならない 石垣りん それでよい。』 何を思い、どう考えるかは「私は私」で良いのだと。 サラリーマン時代は、社名と肩書に嫌と言うほど拘束・束縛されてきた私だが、退職後に名刺がなくなった時ふと思った。「私は何?」と。丸5年過ぎたが今も答えはない。余命がどれほどあるかわからないが、そろそろ自分の手で表札をかけなければならないだろう。 ミゼットが欲しいとおっしゃる方がいたので、先日差し上げた。2016年9月の終了以来触っていないので、ほんの少しだけ加筆して最後の記念写真。 他人にあげるんだと言ったら「いいの? 大切にしてたでしょ?」と連れ合い。不出来で下手だけど、他作を含めて愛情はそこそこ注いで作ってきた。子どもがいないから実感ではないが、娘を嫁に出す気持ちに似ているのかもしれない。手放したくはないけど、末永く大切に愛で扱って欲しいと願う。 '58 ダイハツ・ミゼット (オーナーズクラブ 1/32) 2016年は戦車やらこんなのやら筆塗りにチャレンジした。去年と今年は1個も作れていない、情けない私…… 筆塗り最後のクラウンを作って、師匠のベースと小物でジオラマ風…… もう一度作れと言われても、同じようにはいかないだろう。そう考えるとちょっと惜しい気もするが、後の祭り。 さてさて、今日は何をしようかしら?

2020.06.24

コメント(2)

-

妙徳稲荷神社

雨が降りそうだったけど、コピッと出かけた5月28日…… 左の大岡山清水窪弁財天を出てすぐ……電信柱に北千束1-32 神社発見!!! 妙徳稲荷神社と言うそうな……玉垣も石段もあっていかにも地域の稲荷らしい。 石段を上がってすぐ左に…… 奉納鳥居は4基……幟には「妙徳稲荷大善神」 扉全開の社……残念ながら由緒は不明です。 癒し系のお狐様……足を乗せているのは何? 厚いから厚揚げかしら? 凛とした顔立ちでマリ遊び? 向こうには鉄板製賽銭箱。 屋根もしっかり銅板葺き……コロナが怖いから鈴は鳴らしません。 榊もフレッシュ、鏡もピカピカ……小さな稲荷でも人々に見守られています。 狭い境内だけどベンチ……灰皿欲しいな~ 社のわりに大きな倉庫……掃除道具などが納まっているのかも。 隅っこに洒落た石灯篭…… 弁財天の森を見下ろす所にあります。 稲荷と弁財天の間の道を西に進むと幟発見!! 新鮮刺身の幟……「魚篤(うおとく)」刺身専門店って貼ってあるけど、本シシャモ、銀鱈西京漬け、更には鉄火丼や海鮮ちらしなんてのもあるみたい。興味あったけど、雨の予感がしたので撤収。傘を持たずに外出すると降られる私です。持ってると降らないのにね~ 環七・南の交差点から大岡山商店街。このうなぎ屋さんの先を左折すると魚篤があります。古い知り合いのMさん、暇があったら覗いてみたら? 今朝は「売上貢献してきたら」と連れ合いの言葉に背中を押され、雨上がりを待って3日ぶりに西小山に行きました。入店時にはお客さん一人。ナポリタンお願いしますと言ったら、「ハイ!!!」といつもになく気合の入ったマスターの声。1時間ほどの滞在中に来店したお客さんは3~4人。感染を気にせず過ごせる私にとっては快適だけど、お店は辛い。私の出勤時間は、明日も降りませんように…… ということで、今日はこれでおしまい。

2020.06.23

コメント(0)

-

大岡山清水窪弁財天(後編)

環七を大岡山駅方向に少し下がったところに鎮座する弁財天……5月28日の散歩 境内西側に並ぶ祠群……残りの三つ……それぞれ立派な造りです。 三徳大明神……天地人、NHKの大河ドラマにあったっけ? 儒教の四徳は仁義礼智……五常は仁義礼智信……陰陽五行説ではそれぞれが木金火水土に対応するんだけど、学生時代はもっぱら陰陽五行・木火土金水(もっかどごんすい)だった。中国を学んだわけじゃないけど…… 韓国の国旗の真ん中にある円は「太極」と言い、宇宙の根源を表すそうだ。青が陰で、赤が陽。万物は陰陽により調和統一するとの考えなんだって。 五行相当表には色もあって、五行・木火土金水に対応する五色は青赤黄白黒。色の順番は少々違うけど、北条氏康の軍旗はこの五色。なんや関係ない事を書いてしまった…… 三社大口真大神…… 標高1000m以上で景色のよさそうな三峯神社も行ってみたいけど遠いな~ 突き当り、弁財天の左側…… 天国蔵五柱五成大神…… 五柱五成には「ごしゃいなり」とフリガナが……最高権威を持つ稲荷神だって…… 中野区本町に、五色の幟をはためかせた五柱五成神社というのがあるみたい。 五柱五成から池の向こうに弁財天…… 二つの赤い橋の交わるところから向こうはアパートかしら? それとも岸田家後裔(こうえい)のお住まいかしら? 帰ろうと思ったらポツンと目に入りました。 清水窪延命水子地蔵尊……きちんと御供養なさっておいでです。合掌… それぞれに札書きが添えられていたのでありがたかったです。 左の木々の中にそれぞれの祠があり、傾斜地になっています。池から湧き出た水はどちらを通って洗足池まで運ばれるのか? 左が正しい参道入り口です。道路は東に向かって若干下り…… 先に進むと直進は登りだから、水路は右方向だろうと推察……今度 暗渠跡が確認できるか見てきましょう。 近くにあるはずの神社を探して上ったのですが、引き返しました。頭の中の地図が逆さまになっていた情けない私でありました。続きはまた今度……《おまけ》 なんや何や??? 平目の昆布〆……先日おいしく頂きました。昆布〆用の昆布らしいですが、指で裂いて一緒に食べるとこれまた美味。河豚の昆布〆をやってみると言った折に頂戴したことがありますが、硬い出汁昆布よりも扱いやすく良かったです。流石 プロだけあって、いろいろと使い分ける主であります。いつもごちそうさま~ 昨日は休肝日だった私……さてさて、今日は何を飲もうかな~

2020.06.22

コメント(0)

-

大岡山清水窪弁財天(中編)

一昨日の続き……5月28日訪問 弁財天と向かい合うように鳥居……しっかり燈籠もあります。 本当はこちらから伺うのが正しいんでしょう。私は裏口入社だったけど…… 前の写真で鳥居をくぐってすぐ左へ…… 繁殖するドクダミを見ながら……毒がありそうだけど、「毒矯」毒を抑えるって意味に由来するとか。民間治療薬に使われて来たらしい。赤ひげ先生も使ったかも? 天大国主之命……境内西側に複数の祠や石碑が並んでいます。 天大国主之命から右方向に細い参道…… 奥まで続きます。 馬頭観世音……膝が痛かったから合掌してきた。 逐一 説明書きがあってありがたい。 まだまだ…… 天五色大天空神…… あと数祠あるのですが、続きは明日……《おまけ》 昨日、三宿から太子堂あたりを回ってきましたが、世田谷区内はこんな状態。ホリエモン新党の三枚並びはありませんでした。《おまけ2》 MIRIE'S……訪問したことはありませんが、「家庭的な料理でワインを楽しむ店」って勝手に思ってきました。コロナ禍の影響かは不明ですが、閉店みたいです。頑張ってこられたのに残念ですね。 (「また再開するかも」と、先日あるところで耳にしました。真実は不明です。悪しからず……6月24日加筆) ありゃりゃ……醤油屋さんも閉店。人の多い駅そばには行かないようにしていたので、さっき通ってビックリ。 こちらも来月閉店だって…… 経済対策も重要だけど、毎日陽性が発見される東京。人出も車も増えたなと、昨日の道中もはっきり感じた。3密は回避して生活しているけど、より自粛しないとダメかしら? 電車通勤のみなさまのご健勝をお祈り申し上げます。

2020.06.21

コメント(0)

-

新戦略か?

今朝もモーニング帰りに観察…… 18日に告示された都知事選だけど、まだポスターはまばら。立候補はしたけど、応援スタッフが充分ではないのでしょう。区議選とは桁外れの広域だから大変だわな~ でもって「あらら???」…… N国党首・立花孝志氏の両脇はホリエモン……ホリエモンは立候補していないのになんで? ホリエモン新党なんてあったっけ? 12番目と14番目に届け出た候補者はどこへいったのか? お金払って名乗りをあげながら都民に告示しないのはなぜか? 新聞で候補者一覧を見た時から不思議に思っていた私。 届け出順に、12番:服部修(ミュージシャン) 13番:立花孝志(N国党首) 14番:斉藤健一郎(マネジメント業)となっていたが、三人ともN国党の推薦が付いていた。本命は立花氏だろうに、なんでよけいな二人も推薦するのか意味不明に思っていたが読めてきた。 ポスターを見て気付いたのは、3枚とも「ホリエモン新党公認」の横帯。N国公認ではない。ホリエモン新党ってのは写真の堀江貴文氏とは関係がなく、先月 立花氏が立ち上げた政治団体らしい。14番目に届けた斉藤健一郎氏は堀江氏の秘書を務めているようだが、12番目の服部修氏と同様にホリエモン新党の名前を売るために届け出させられたんだろう。しかし、ど真ん中・横並び3コマを獲得してPRする、こんな方法があったとは知らなかった。よくぞ考えたと褒めてあげたいが、候補者の名前のないポスターが貼れるのか? 左右2枚は「以下の政策を具現化するのがホリエモン新党です」と、政策とホリエモンの顔。政党選挙じゃないのにおかしくないか? 投票に行って「ホリエモン」って書く有権者も現れるかも。前代未聞の掲示板陣取りの合法・非合法を知りたい私でした。 なんで籠池さんがおるんかいな??? 立花氏らしいけど、私にはハチャメチャ…… さてさて、何をしようかしら?

2020.06.20

コメント(2)

-

大岡山清水窪弁財天(前編)

日記を再開しだした2016年10月以前のブラ散歩で見かけたんだろうと、思いだしたから感を頼りにフラット探してみた5月28日…… 環七からちょいと入った大田区北千束1丁目の住宅街…… 突き当りに雰囲気あり……なんでしっかりしたガードレールが設置されているかと言えば、先は崖!! 突っ込んだら落ちるよ~ 狭い石段…… ちょいと下がるとこんな感じ……確かに見覚えある。 そこそこ下りると池の上に祠……弁天池ってことか? 池の長さ約20m。 橋はやっぱり赤い……朱色になるのか? 下りきるとこんな感じで左は殺風景……正面にしっかりした鳥居があるから、また裏口入社した私。 下りてきた方を振り返る……左にも橋があって、奥にも祠があるらしい。 鬱蒼とした杉の森で昼でも天日を見ることができなかったこの地に、岸田家先祖が江戸時代初期に祀ったと……白蛇の姿もあったと……霊気がものすごく強かったと……パワースポットかいな?『旧大森区史によるとこの地は大古大森海岸の入り江の奥に当たり、更に低地にあたる洗足池や小池などは当寺の海の名残であると記されている。』海だったんかいな~ 庵ビリーバブルってか? 五色の旗らしきには「天(あま)八大龍王神」……清水窪弁財天昇格改称 清水窪弁財天……清水窪ってのは昔々のこの一帯の呼び名だが、400年前の村民が訪れたと思うと感慨深い。 東京の名湧水57選……他に、目黒不動尊、田園調布せせらぎ公園、旧六郷用水跡、岡本静嘉堂緑地など近場はみんな行った。『ここから湧き出る水は洗足池の源流となり、かつて千束の谷が田畑であった頃、用水として水田を灌漑していた。』ってことは、南にある洗足池まで繋がっているの? 今も少しは湧いているみたいだけど、暗渠があるんかいな? 知らんかった~ 弁財天……オン ソラサバタエイ ソワカ 仏教に取り込まれて弁財天となったが、元はヒンドゥー教の女神・サラスヴァティー。芸術や学問などの女神ともなっているけど、元は水の女神……なるほどなるほど、洗足池弁財天ともつながった。 流れ落ちているのはポンプで循環させているはず。写真を撮ったら止まっちゃった……運が良かった。お賽銭入れたものね~ 奥にも祠が覗いてる…… もう一つの橋向こうに複数の祠が並んでいたけど、続きは次回……《独り言》『我が党所属であった現職国会議員が逮捕されたことは大変遺憾だ。かつて、法相に任命したものとして責任を痛感している。国民のみなさまに深くお詫び申し上げる……』……通常国会の閉会を受けて、昨晩行われた安倍晋三首相の冒頭発言を聞いて怒り心頭で血圧が上がった私。「責任を痛感」は飽きるほど聞かされ耳にタコが出来ているし、反省の姿など伺ったこともなく慣れっこになっているが、「我が党所属であった現職国会議員」と過去形で呼んで名前も出さない。買収容疑で逮捕直前の前日(17日)に離党したから「我が党所属であった」は事実だが、無責任過ぎる。「離党したから関係ないよ」と聞こえたのは私だけか。 河井夫妻は買収行為を否定していたのだから、潔白なら辞任などするな。党に迷惑がかかると考えての辞任だろうが、嫌疑を払拭できる実証・確信があるなら、本人たちを信じて受理しないのも党の在り方ではないのか。説明責任をほったらかして歳費をもらい続けてきた夫妻も、ふざけている。 離党はするが議員辞職はしない。有罪と決まったわけではないからかもしれないが、少なくとも党本部から1億5千万円にのぼる巨額かつ異例な選挙資金を提供されたことは事実だろう。「人の金・税金を勝手に使いやがって」と怒っている国民に対して、本人、首相や自民党は丁寧に説明する義務があることを忘れてならない。 秘書が地元有権者に香典を渡したと報じられ、約1ヶ月で経産相を辞任した自民党・菅原一秀衆院議員。閉会間際の16日、「認識が甘かった」と公選法に抵触する可能性を認めて謝罪。メロンや蟹は調べられていないのか記事にはなっていないが、特捜部にはきちんと捜査をして刑事責任を問うてもらいたい。でも、こっちは不起訴かもしれないな。 運動員に法定限度以上の報酬を支払った自民党・谷川弥一衆院議員の書類送検も伝えられるが、国会議員ってのはおいしい商売なんだろう。一部の議員であっても、法を守らない輩に国政など任せられない。政治に不信感を抱く私の為に、公認した政党にも丁寧な説明と対処を願う。

2020.06.19

コメント(0)

-

一本杉元八幡神社

天気が良かったから、旗の台あたりから近場をちょこっと一回りした5月24日…… 荏原消防署……裏では訓練をなさっていました。暑い中ご苦労様です。 消防署の脇から路地に入ります。 住宅街……車進入禁止…… 更に狭くなります……これじゃ車は辛いな~ と眺めたら、ブロック塀に頭が見えました。 鳥居があるからお稲荷さんみたい…… 個人所有でしょうから、一礼だけして失礼しました。榊が供えられていますが、鳥居と屋根の向きからして脇に置かれているみたい…… でもって直進すると……ちょうどカップルが歩いている右に…… カップルも立ち止まらなかったように、一瞬通り過ぎそう…… 祠発見!!! 一本杉元八幡神社…… 屋根はステンレス製かしら? 元八幡神社と称す由縁がありました。一言で言えば第2京浜を挟んで東側にある戸越八幡神社の元宮……『「八幡宮出現由来記」寛永廿末年九月行慶寺刊行の木版本によれば、この成就庵は、昔俗称一本杉の字名のある所の庵寺で藪清水の池を控えて一般の信仰を集め、遠近から参詣するもの引もきらず、大永年間に行永法師が諸国行脚の折この庵に立寄り、折柄の十五夜の月を眺めて、時を移しうたた寝して、夢に輝く光を藪清水の池から放っているのをみて、池の中を探して、誉田別命(応神天皇・八幡大神)の御神体の出現をみたので、謹しみ戴いて茲に小祠を建てて祀った。今の一本杉元八幡宮はその跡と云う。……』(戸越八幡神社の公式HPより) 梅雨シーズンが本格化する前にと思い、昨日、行慶寺、戸越八幡神社や品川貴船神社などを歩いてきました。 戸越八幡神社のお札「心願成就・一日も早く元宮の改修が叶うよう 心よりご祈念申し上げます。」戸越八幡神社さん、どうぞお力添えをお願い致します。お賽銭入れてきましたから……少ないか~ 戸越銀座商店街……一本杉元八幡神社はここからほんのちょっと入った所です。人通りはまばらだったけど、奥まで行かずに帰路につく私。戸越八幡神社などの関係を知っていたら寄ってきたはずですが……いつも思い付きの私でした。 GT-R まだありました。武蔵小山商店街も避けて歩く私。 およよ!!! PANDA HOUSE……わざわざ引き返して撮る私…… 昔々、かむろ坂下に同名の店がありました。幾度もラケットのガットを張ってもらっていました。福井烈氏に会ったのはあの店だったはず。背は高くないことだけはっきり覚えています。 店はいつしかなくなっていたのだけど、こんな所に引っ越したのかしら? オリジナルのウェアなんかも作ってるみたいでした。浦島太郎ですっかりおじいさんになりましたが、懐かしい名前に出会えた日でありました。 よく見かけますが、歩道にはみ出しているから邪魔と言えば邪魔……なんてブツブツ言いながら帰りましたとさ……《おまけ》 都知事選が公示されたけど、宇都宮けんじ氏ただ一人だけ……9時49分 さてさて、どうなるとかしら?

2020.06.18

コメント(0)

-

東照寺

大井町駅そばの蔵王権現から、あっちこっち彷徨った5月14日の最終回。 品川区二葉から豊町に入ると、それっぽい雰囲気…… 公園があって……14時18分……お腹空いた~ この白黒壁は珍しいかも…… 到着~ 大雲山 東照寺……曹洞宗のお寺のようです。『昭和16年(1941年)、原田(大雲)祖岳老師により福井県小浜・発心寺専門僧堂の東京出張所「大雲会道場」として発足する。昭和18年4月22日「東照寺」として認可される。その後、一度戦災で完全に焼失したが、大雲会員の総力により再建され、二世・半鐵牛老師及び現住職により増改築を重ね現在に至る。』(同寺HPより) 原田(大雲)祖岳老師……明治から大正は卒業校である曹洞宗大学林(現駒沢大学)の教授を務め、その後同寺開山のみならず複数の寺院を歴住されたそうです。世寿92歳…… 山門扁額…… ご住職らしき方が洗車をなさっておられたし、入りずらかったのでこちらで失礼……曹洞宗はまったく無頓着な私なので…… 山門脇にお堂…… 南無子安延命地蔵大菩薩…… 坐禅……左右の足をしっかりと絡めてロックする座り方を「結跏趺坐(けっかふざ)」と言う。昔は出来たけど、今は無理だな~ 痛さは我慢できるかもしれないけど、両方の足をあげるのは理学的に無理となった私。略式の「半跏趺坐(はんかふざ)」で勘弁してもらいましょう。残念ながら半跏思惟のポーズじゃダメなんでしょうね。 ちなみに、手の組み方は右の手が下のようです。左手を上にして、両方の親指の爪と爪とを軽くあてて卵形をつくるやつ……あれを「法界定印(ほっかいじょういん)」と言うそうです。 帰路に向かうと標識……この辺りも変則な路地が多いので、駅から坐禅にやってくる方々にはありがたいでしょう。私もいつか体験してみるかな~ ピシピシ叩かれそうです。《おまけ》 クチナシ……でしょう。8時23分 35万筆の署名を受けても森友問題の再調査を拒否。 電通への再委託。「安全だ安全だ」と言い続けてきたイージス・アショア 秘書が選挙区内で香典を配ったなどとされる疑いで経産相を辞任した菅原一秀氏は、公職選挙法に抵触する事例があったと認めた。メロンや蟹はまだだけど…… 秘書が懲役刑を受けた途端に離党届を提出した河井克行・案里夫妻。 黒川前検事長と賭けマージャンをした産経新聞社員は出勤停止4週間の懲戒処分。監督責任で、編集局長ら3人も減給処分で、社長は一部であるが報酬を自主返上。 検察庁法を含む国家公務員法改正案だが、閉会する今国会でいったん廃案にする政府。 北の南北連絡事務所爆破など気がかりな問題も山のようにあるのだが、説明ができないから閉めるしかない国会。口なし、ってやつだ。《おまけ2》 6kgのヒラメ……今日あたりは美味しい昆布〆を提供してくださるでしょう。 いつもごちそうさま~

2020.06.17

コメント(0)

-

二葉2丁目鬼門除け地蔵尊

下神明天祖神社前の四間通りを北西に1ブロック進んだ5月14日…… 交番の影に何か発見かも……前方にはJRの線路…… 二葉二丁目鬼門除け地蔵尊……と言うそうな……立派なお堂です。 交番の脇だから賽銭泥棒はいないことでしょう。 いたずらしていると思われては心外なので、ささっと…… 何の鬼門除け?……江戸時代初期につくられた品川用水。玉川上水を水源として、武蔵野市から分水されて三鷹・世田谷・目黒を流下して品川に入るのだけど、当初は戸越の細川藩庭園の泉水池用だったとか。まぁ、その後 農業用水としても利用されてきたのだから許してあげるけど、品川区小山の朝日地蔵尊近辺から桐ヶ谷・大井・戸越などの分水路が生まれます。私の勝手な想像ですが、水路の鬼門除けとしてこれらの地蔵があるのかもしれません。西五反田の子別れ地蔵脇も分水路があったと、以前聞いたような? 先月撮った平塚橋の碑はまさに品川用水路……バラバラに歩いていますが、結構つながりがあるようです。 新幹線通過……見上げていたら遮断器が下りちゃいました。 これは横須賀線かしら?……電車はよくわからない。 湘南新宿ライン……たぶん……《おまけ》 こんな器があったようです。 茶碗蒸し……少なくなっちゃって可哀そうな連れ合いの分。 いつも美味しく作ってくれますが、その都度 創意工夫をしてバージョンアップしています。写真は最近の出汁の素……奉納したときに頂戴したスルメは良い出汁がでます。熱々のうちは感じにくいですが、冷めてくると如実にイカが生きてきてとっても美味しいです。連れ合いは「伏見稲荷出汁」と称していますが、正一位だもの美味しいわな~ またよろしくね~ 一日の長いお勤めが終わり、歯磨き前に連れ合いが楽しみにしている缶ビール……シールを集めて送ったら約束通り届きました。どんなのかはまだ試してないみたいです。早くやってみそ~ イージス・アショア配備計画停止……周辺住宅などへ落下させないためには大幅な改修が必要だなんて、今になってなにを言っているのか!!! どれだけの時間とお金かけてきたのか!!! 配備の賛否は別にして情けなくて仕方ない。森・加計・桜、検事長定年延長、電通、終息しないコロナや諸外国状況も抱えているはずだが、国民への説明はなく国会閉会。説明責任とは口先ばかり……約束はいつ果たされるのか? さて、今日は何をしようかしら? 散歩は昨日したから、膝の薬でも貰いに行ってきましょう。

2020.06.16

コメント(0)

-

下神明天祖神社(後編)

昨日の続き……5月14日の散歩……もう一ヶ月も経っちゃった~ 小市郎稲荷から見た境内……参道が工事中の為にこちらに置いているのでしょう。 社殿左と稲荷の間に…… 斎田……って言うそうです。神に供える米を栽培する田を指すのでしょうが、説明では「神田」と表記されていました。 田植は済んでいました。刈り取られた稲は、社殿、神酒所、神輿に捧げると……ちゃんと育ちますように…… 斎田から見た境内……御神木がきれいな木陰を作っていました。 今日と同じような空だけど、さほど暑くはなかったな~ 立派な狛犬……昭和8(1933年)年に奉献 さすが大狛犬……良いお顔……体高1.4m、総高4mは区内最大だって。 昔も今も、消防団のみなさんご苦労様です。 二之鳥居までは行かれそう……嘉永6年(1853年)奉納の燈籠……古い古い……ペリー提督が黒船を率いて浦賀沖にやってきた年。 ふり返って一礼…… 手水舎…… 手押しポンプは現役みたいです。 玉垣築造記念……氏子さんたちの崇敬ぶりが伺えます。 二之鳥居……まだ続く参道…… ここでまた一礼…… 小さい狛犬……左は玉、右は子持ち……参道はここまでしか歩けませんでした。 側道から社殿方向…… 作業の方々、ご苦労様です。 堂々たる社号碑・鎮守天祖神社…… 延長1200mの四間通りに面しています。右に2ブロックいくと烏枢沙摩明王の東光寺ですが、相慈寺によったからグルっと回ったようです。この後 左へ進みましたが、続きはまた今度…… さてさて散歩に行こうかしら? 暑いけどな~

2020.06.15

コメント(0)

-

下神明天祖神社(前編)

大井蔵王権現を皮切りにフラフラした5月14日…… 大照山相慈寺を後にして、同じ町内・品川区二葉1丁目をトボトボと…… じきに見つかりました。でも、ここからは入りません。 こちらは車の通用口かしら? 少し進むと参道は工事中で立ち入り禁止…… 辛うじて脇から入社……立派な阿吽の狛犬がお出迎え 御神木・榧(かや)の向こうに稲荷社……樹齢600年以上……想像のできない様々な時代を生きてきています。 前に、小山八幡神社・椎の木で「幹廻り」「幹囲り」と書いた品川区教委にクレームを付けたけど、こちらは『目通り幹周』と正しい表記でした。 二葉交番裏には兄弟木と言われた榧があったと……この後、二葉交番前を歩きました。 下神明天祖神社……天照大神を祀る神社は、主に神明社、神明宮、天祖神社と称されます。こちらの正式名称は「天祖神社」ですが、先日載せた近隣の蛇窪神社・上神明天祖神社と区別するために下神明天祖神社と称されることが多いそうです。大井町線の下神明の駅名由来でもあるはずです。 社殿扁額……『大荏原総覧には「その鎮座期は不明なるも徳川六代将軍家宣の時代より社として崇拝された」とあり、正保年間(1644~1647年)、村が立会川の上流域と下流域とに分かれるに伴い、社も分立し、現在の社名が制定されたと云われています。(同社HPより)』……蛇窪村が上蛇窪村と下蛇窪村とに分かれた時、両村の鎮守として分社した可能性も考えられます。あまり深く調べない私ですが、故あって分けたはずの村名・町名なのに現在は両社とも品川区二葉……住民ではありませんが、なんかしっくりしないな~ 蛇足ながら、昭和2年(1927年)大井町線が開業した当時、戸越公園駅は蛇窪駅としてスタートしたそうです。細川家の下屋敷だったけど所有者が点々とし、東京市立公園の開園後に品川区に移譲されたあたりで戸越公園駅となったんでしょう。 御祭神……天照大神・応神天皇・天児屋根命(あめのこやねのみこと) 天児屋根命は、天照大神が天野岩屋にお隠れになったとき、祝詞(のりと)を奏した神。スイカが奉納されていましたっけ…… 社殿前から参道……表通り・四間通りまで長い参道です。沢山止まっている車は工事関係の方々のでしょう。四間通りは道幅が四間(約7.2m)だったから。蛇窪神社脇の道は三間通りでした。 神楽殿…… 御神木-狛犬-神楽殿……二之鳥居前にも一対守っています。 小市郎稲荷社……村を開墾した名主の屋敷神だったと。 鳥居扁額……「正一位」……伏見稲荷大社 イチョウの木も立派でした。 立会川緑の旧跡ってところには石碑があるそうな。見てこなかった~ 同家の北西に祀られた戸越伏見稲荷もあるそうな。今度探してみましょう。 奉納鳥居と幟がたくさん…… 頭をぶつけないように…… 御祭神は宇迦之御魂神……お賽銭を入れるところだけ口が開いていました。 愛らしいお狐様……古そうには見えないけど、台座には文政3年(1820)という文字があるみたい(同社HP)。私は見えなかったけど…… 巻物だろうけど、くわえにくそう…… 社殿扁額……もちろん鈴紐は使用禁止。 お狐様の数も半端ない……豪徳寺の招き猫を思い出しました。 慶應3年(1867年)に元の鎮座地から厳正寺跡地(二葉2-1付近)に遷された後、明治42年(1909年)にこの境内に遷されたと……いつまでも村の鎮守でありますように。 ということで、今日はこれでおしまい。後編はまた次回……

2020.06.14

コメント(3)

-

木と

ご夫婦でなさっているワインを中心としたお店です。開店して1年9か月……やっとのことで昨日ちょこっと寄らせてもらいました。 赤ワイン……「重いのが良い」と言ったら「キュヴェ・エス(左)」ってのを出してくれました。濃い紫色からも想像できるように力強いワインで美味しく頂戴しました。比較対象がないと程度がはっきりしないので「レ・タンヌ(右)」と味比べ。ピノ・ノワールだけあって、程よい酸味で軽い。やっぱり渋みのある方が私は好きみたい……なんて、ワインもビールも焼酎もほとんど知らないんだけどね~ 室内換気充分…… 営業時間は昨日あたりから元に戻したようですが、自粛要請中は昼からテイクアウトも頑張っておられました。オムライスの人気ぶりは多くの方から耳にしていました。昨日も並んでいたから少しは続けるのかしら? 容器があるうちはやったほうがいいよね~ これ好きだけど、ワインじゃな~ タラトゥイユ……言葉は知っているけど私の食生活には登場しない。 ケッパーってスモークサーモンに乗ってるやつだよね、って程度の私には申し訳のないお店です。 アトリエで絵画を教えてもいらっしゃるご主人の作品・カバ。パステルだそうです。作者自身の優しさがにじみ出ていました。 でもって、せっかくなので家族のお土産にこちらを頂戴して帰りました。 私には縁遠い料理ばかりですが、学習して、またお邪魔します。ご馳走様でした。 木と 外観……古いの見つけました。

2020.06.13

コメント(0)

-

高札場跡・木霊稲荷

昨日の続き……5月24日の散歩 旗の台1丁目石造庚申供養塔の後方に…… 石碑…… 札場の跡…… 札場とも呼ばれる高札場は、江戸時代に高札が掲示された場所だと。法度(法令・禁令)などを板札に墨書きして、人々の目にふれさせたとのこと。指名手配の人相書きなんかも貼られたんでしょうね。昭和41年まであったとされる樹齢400年の大欅は見てみたかったな~ 札場跡石碑の後ろ……右を走る通りは中原街道。『中原街道は江戸城の虎ノ門から相模国(今の神奈川県)平塚郊外の中原に通じる街道で、相州街道または小杉道とも呼ばれていました。品川区内では東五反田の桜田通りから西五反田・平塚橋・旗の台を通り、大田区に入って洗足池方向に向かい、丸子の渡し(今の丸子橋付近)で多摩川を越す道筋です。現在は広い道幅ですが江戸時代の中原街道の道幅は3間(約5.5m)ほどでした。(品川区HPより)』……現在も、平塚橋から星薬科大学正門前を通り、西五反田6丁目あたりの旧中原街道は面影が残っています。戸越地蔵尊・旧中原街道供養塔群・子別れ地蔵が道筋に見られます。 木霊稲荷神社(こだまいなりじんじゃ)……別名を不思議稲荷とも称うとのこと。朱色に縁どっているのは鳥居を表現しているのかも?(あくまで私の推論) 西暦1500年頃、伊勢外宮 豊受大神の姫・別名 久々能智(くくのち)神と、正一位伏見稲荷大明神 宇迦之御魂大神を勧請。 扁額……「木霊(こだま)」とは、かつてあった東京都認定史跡天然記念物の樹齢350年ほどの大欅をさすようです。あれれ? 郷土の会には400年ってかいてあったんだけど、どちらが正しいのやら…… この地の守護神を木霊大明神と称したそうです。 お狐様……知恵の象徴、巻物をくわえています。 こちらは御神徳の象徴である玉……稲穂や鍵をくわえているお狐様も見かけますが、伏見稲荷大社は巻物と玉が多いです。 一応 手水鉢もあります。『おみくじの 吉 ふところに 春のかぜ』……味わいがあっていいですね~「たいぞう」とあるのは、芳根総本家 当主第24代 芳根鋭蔵さんのことでしょう。人違いでなければ、国のため、地域の為にご活躍なさった方のようです。 中原街道ぞいに大きなタイヤの山…… もっと大きいの……275 80R22.5だって!!《おまけ》 雨上がりの空に……青空はしばらくお預けかと思ったら……8時35分 忌野清志郎は「雨上がりの夜空に」……「バッテリーはビンビン」だったはずなのに、早すぎました。 円融寺仁王門から山門……こちらから撮ったことがなかったはずなので…… 前回2016年の時も20名ほどの候補者がいたから、やっぱり大きな掲示板が必要なんでしょう。マック赤坂氏は出馬するのかしら? 港区議だから出ないかな~ さてさて、何をしようかしら?

2020.06.12

コメント(0)

-

旗の台1丁目石造庚申供養塔

品川区の寺社がいくつか残っているけど、少しだけ違う5月24日を割り込みです。 江戸見坂下……西小山駅近く。荏原七福神を知り制覇するきっかけとなった小山八幡神社・摩耶寺は写真右方向にとても近いです。 しながわ百景のプレート……交差点の近くにありました。なんで今まで気づかなかったのかしら? 小山八幡神社と三谷八幡神社の共同例大祭を両社祭と言います。9月初旬の土日のようですが、日曜の夕方に両神社の氏子町会神輿が武蔵小山駅前に集結して渡御が行われると。今年はどうなることか? 開催できるよう願っていますが、3密は避けられないからな~ 立会道路に沿って少し歩き昼顔キャッチ…… これ何て言うんだっけかしら? 歩道脇の植え込みに咲いていたけど、多年草なのかな~ 立会道路裏の道を歩いていたら、法蓮寺の墓地。左方に頭をのぞかせているのは永代供養塔らしい。無縁募と違い「法蓮寺が永代にわたって護り御回向御供養をいたします…」とのことでした。ちなみに「納骨後の維持管理費は一切不要です…」とも書かれていました。 こんな場所でした。法蓮寺ってのは荏原七福神を求めて先日訪問したお寺でしょうが、そこそこ離れてるんだけどな~ 法蓮寺は地元の豪族 荏原氏の居館を寺としたと云われているから、この場所も荏原氏所有だったのかもしれません。(あくまで私の想像です。) 墓地から中原街道に向かって…… 左右に私好み……「1粒で2度おいしい」グリコのようです。 今日は片方だけ…… 旗の台1丁目石造庚申供養塔……品川区有形民俗文化財(第17号) 寛文5年(1665年)に、旧中延村の庚申講中が造立。区内現存の庚申塔50基のうち3番目に古いというが、品川区で何基見たかな~ 今度は残りを探し歩いてみましょうかしら? 近くは摩耶寺にあったな~ (中央)板碑型……庚申塔には付き物の青面金剛・三猿や日月はなく「南無妙法蓮華経」の髭題目。日蓮宗の影響でしょうが、村のほとんどが日蓮宗だったようです。 昭和大学上條記念館の敷地内に見えますが、記念館が建つ前からあったはずです。 今日はこれでおしまい。「なんや、庚申塔かいな~ 寺社と変わらひんな~」と連れ合いから言われるでしょう。この写真の庚申塔の先にあるもう一つはまた今度……

2020.06.11

コメント(0)

-

大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)(後編)

相慈寺・昨日の続き……5月14日のブラブラ…… 本堂前右にもお堂・社が3つありましたが、左側もこんな具合…… 手水舎があって…… 奥に2社……お狐様がいないから稲荷ではなさそう。ちゃんと札書きをみてくれば良かったと反省するけど、遅いわな~ 右はどうやら「弁財天」かもしれません。昨日少し触れた頭脳の守護神「脳天大神」は、金峯山寺初代館長・故 五條覚澄大僧正が霊威感得したもので、大僧正が瀧のある修行場所を探し求める中、現在、大神が鎮座されている谷で行場の開発に取り組んだと。ちなみに、現在鎮座しているのは金峯山寺の塔頭 龍王院とのことです。 でもって、脳天大神のご真言は「オン ソラソバテイエイ ソワカ」……インド伝来の神・弁財天と同じ。ソラソバテイはやっぱり古代インドの代表的河神で、水には諸龍が住むと言われ同様に脳天大神も龍体に密接な関係があるため、このご真言としたとのこと。だから弁財天が祀られていてもおかしくないと思った私でした。(間違っていたらごめんなさい) 開山碑……残念ながらよく読めませんが、創建は昭和27年みたいです。 大照山相慈寺本堂……お詣りさせていただきました。 宗派は「金峰山修験本宗」……ここでは「峯」じゃなくて「峰」になってます。「金峰山寺東京別院」……しっかり謳われています。総本山にお詣りしたつもり…… 御本尊は、大日大聖不動明王、金剛蔵王権現、役行者神変大菩薩、脳天大神、愛染明王、孔雀明王……さすが東京別院です。 本堂扁額……不動堂と称すんですね。 不動堂前から……転ばないように下ります。 不動堂下…… 狭いながらもたくさん楽しませていただきました。 でもって次なる神社を探しに…… この日の散歩の独り反省会で、蔵王権現・金峯山・役行者がつながり、ある程度理解できました。「なんでまたいでこないの?だめですよ~」と連れ合いから言われた東光寺の烏瑟沙摩明王……「どこでみたんだっけな~」と気になっていましたが、今見つけました。品川区の「海雲寺」役行者の像もありましたが去年の3月でした。《おまけ》 円融寺裏・真公稲荷わきの桜の木……すっかり緑になりました。9時56分 直に梅雨入りみたいだから、こんな青空も当分の間見られないかも……モーニングに行くのもシンドイ季節になります。そうそう、今朝は帰りに武蔵小山の東急ストアに初めて寄りましたがガラガラで助かりました。近くに業務スーパーがあるからなのかしら? ぶら下げて歩いてくるには少々辛いけど、今度から頑張ってみようかしら?

2020.06.10

コメント(0)

-

大照山相慈寺不動堂(金峯山寺東京別院)(前編)

大井蔵王権現神社からウロウロしてやってきました……5月14日 品川区二葉2丁目の住宅街……左の三間通りと、右の立会道路の真ん中の道 ありましたがビックリ!!! 普通っぽくないお寺…… 脳天大神……ご本尊の一つでもあり「首から上の守り神」ようするに頭の神様。受験生に人気があるかもしれません。 大照山相慈寺の表札……同寺準公式ブログによると「金峯山寺東京別院 大照山相慈寺不動堂」というのが正式名称みたい。大井蔵王権現神社で勉強したばかりですが、こちらも金峯山寺繋がり……修験道のお寺で役行者も関係しますが、その辺は後編にして……今日は本堂右前だけ。 左は水子地蔵尊みたいで、その脇は御神木かしら? 奥に社が3つ…… 御神木の足元に……他所にも置かれていました。 地蔵堂って呼べばよいのかしら? 左から、一願不動明王・子育地蔵菩薩・延命地蔵菩薩 一願不動明王……一回で願いが叶う分けじゃなく、一つの願い事を熱願すれば成就するってこと。何事も、願いながら修練を積まないと成就できません。 お稲荷様……鳥居の鈴は「しばらくの間ご協力ください…」と、使用禁止。ありがたい心配りです。 お狐様も鎮座……鎮座とは言わないか~ 重厚で立派な社です。 鏡もピカピカ……両サイドにもお狐様が勢ぞろい。 天龍観世音菩薩と書かれています。 右は菩薩の守護神かしら…… 天龍観世音菩薩とのことなので、龍に乗って迷える私たちを救いにくるお姿と思いきや、龍は見当たりませんでした。養玉院如来寺には門前におられましたっけ…… 観世音菩様はいつも優しいお顔……後編はまた今度…… グズグズしていたら遅くなってしまったけど、さてさて今日は何をしましょうかしら……

2020.06.09

コメント(0)

-

東光寺 荏原七福神

4日間に分けて訪問してきた荏原七福神……最後の一か所となりました。5月14日…… 品川区二葉1丁目……5月8日に訪問した蛇窪神社は二葉4丁目……湘南新宿ラインや新幹線を間に挟んでいるから別住所かと思いきや、二葉ってのも結構広域です。 写真の左は銭湯・大盛湯。直前に訪問した関東森稲荷の近くにも銭湯がありました。東光寺とは反対方向なのですが、頭の中の地図が間違っていたようで迷子になり発見しました。入り組んだ道路ではあったけど「大丈夫」と過信した私……仕方なくスマホに活躍してもらいましたが、地図を印刷しておくべきだったと反省。 天台宗 東光寺……なんとか到着……寺の周囲がすっかり住宅で埋め尽くされているので、山門を探すのが一苦労。疲れた~ 誰かに聞けば良いのですが、これが歩いてないんだな~ コロナ禍のせいです。 東光寺山門……比叡山で天台大師の教えを広めた最澄(さいちょう)……一人一人自分自身を輝いた存在にすれば、その輝きが周りも照らし素晴らしい世界が生まれる「一隅を照らす」も教え。「一億総活躍」なんて道筋も教えもなく思い付きのように口にする誰かとは大違い。 戦没供養塔……従軍看護婦さんだけでなく、軍馬・軍用犬・伝書鳩の文字……二度とないことを願います。 なるほど……蛇窪がなくなった時点で寂しいですが、下神明から二葉へと変わった理由が知りたいものです。 参道に小さな石仏……石の隙間から生える元気な草 時代も正体もわからずに撮っている私…… 境内……保存樹・椎の木 椎の木の足元に……ペット葬もなさるのかしら? 静かにお座りです…… 久遠山不動院東光寺 本堂……戦国時代・天文13年(1534年)什上人によって創建されたお寺。現在の本堂は文化10年(1831年)に浄権大僧都の再建で、梵鐘の同年 浅草田町の上総屋吉兵衛らが寄進したものだと。立会川も近くを流れ、のどかな風情が漂っていたことでしょう。「上総屋吉兵衛」で検索したら石鹸が出てきました。関係があるのかは不明です。 御本尊は阿弥陀如来とのこと。 毘沙門天……賽銭箱の向こうに分かりやすく置かれていました。 上杉謙信、武田信玄や徳川家康も毘沙門天に戦勝祈願をしたそうです。 7つのスタンプを集めてクリアファイルをもらおう!……もう、とっくに売り切れ。元旦から7日ぐらいまでは賑わうんでしょう。 本堂から山門……作業をされていたので邪魔をしないように……ご苦労様です。 参道の途中 左に東司(とうす)……トイレがあります。 トイレを守護する烏瑟娑摩明王(うすさまみょうおう)が祀られている様子。『おまたぎ』をまたいで御参りください……と書かれているように、中央にある「おまたぎ」という便器をまたいでお参りすると下の世話にならないと言われるらしい。靴を脱ぐのが嫌だったからお賽銭だけ入れてここから失礼しました。 中央の厨子に納まっているのが烏瑟娑摩明王でしょう。提灯は「烏瑟沙摩大明王」……「娑」と「沙」どちらが正しいのかしら? 三間通り……東光寺は右の建物の後ろ。ちなみに、この道を反対方向に歩けば蛇窪神社脇の商店街・蛇窪共栄会に行かれます。道がつながって良かった~ 路地があったから行ってみる私…… 大好きな風情ですが、他人は通っちゃだめでした……失礼しました。 ということで、今日はこれでおしまい。おまけもありません。昨日の衣替えで少々お疲れ気味かしら? 連れ合いにも手伝ってもらったんだけど、歳だわな~

2020.06.08

コメント(0)

-

東関森稲荷

品川区大井1丁目の蔵王権現神社を後に、大井2丁目の住宅街をウロウロ……5月14日 何とかたどり着いた。碁盤の目のような区画じゃなく、道が曲がったりもしているので探すの一苦労。頭に入れたはずだけど、やっぱり地図を出してくるべきだった。 鳥居2基……保存樹のイチョウやケヤキが茂っていて、村の鎮守の雰囲気が良く出ていました。 住宅街の真ん中にあるからもう少し小さいかと思ったら、そこそこ立派な神社。 境内左手にある記念碑……「元森區…」とあるから、昔は森地区だったんでしょう。右の樹はイチョウ。 関東森稲荷神社……創建など由来は不明ですが、江戸時代からこの雰囲気だったのでしょう。以前大井町駅・青物横丁を歩いた折、南品川にある同名の神社を見落としたことを反省会で発見した私。機会があったら拾いに行ってみなければ…… なんとも味がある扁額…… これ何なんだろう…… しっかり施錠されて……残念! 三峰神社……秩父にあるのは「三峯神社」…読めはするけど違うのかしら? 役小角が金峯山で修行したと昨日書いたけど、彼は三峯山でも修行をしたらしい。修験道の山なのね。 三峰神社前から境内…… 境内右側には感謝碑……「小林久吉君森區ノ為メニ此館ヲ建設セラル……大正13年」……「館」が何かは分かりませんが、ご尽力されたんでしょう。 手前の太いのはイチョウで、奥はスダジイだって。 社殿右側…… 井戸の名残かしら? 社殿真後ろに……本殿なのかな? 社殿横から……木々が覆いかぶさって正に鎮守の森。 静かな村の神社でした。 手前は大正13年、道路側は昭和10年の鳥居で、木はケヤキ。大正13年ってことは、これも小林久吉さんが奉納したのでしょうかしら。 さてさて、今日は掃除機をかけて、衣替えでもしましょうかしら? 膝はまだ完璧じゃないけど、頑張ってみるか?

2020.06.07

コメント(0)

-

大井蔵王権現神社 荏原七福神

荏原七福神なるものを知り、残り2つの七福神を訪ねた5月14日…… 大井町駅のほど近く、ビルが立ち並ぶ立会道路……目指すは写真右の大イチョウ。12時45分、サラリーマンのみなさんはランチ帰りかしら? 大井蔵王権現神社……平安時代から厄除け火伏の神として、権現さんの愛称で親しまれてきたと。現在の地に落ち着くまでは多くの遷座を経てきたそうです。 疫病や火事が流行った江戸時代、この地域は権現さんの天狗のおかげで無事だったことから、天狗に感謝した地域住民が祭礼で太鼓を叩くようになり「大井権現太鼓」が生まれた。権現神社を守護するのは「赤熊天狗」らしく、一年おきの「天狗祭り」では天狗神輿がかつがれると……白粉を塗り、紅をさし、女物の襦袢を着た若衆が厄を祓いながら街中を練り歩くと……見たいような見たくないような……でも、ご苦労様です。 山岳仏教・修験道の本尊である蔵王権現は、役小角(えんのおつの)が金峯山(きんぷせん)での修行中に示現したと伝えられる。正式名称は金剛蔵王権現と称し、奈良県吉野郡吉野町吉野山(吉野の連続…)にある「金峯山寺」本堂には大きな三体が秘仏本尊として安置されているらしい。連れ合いは行ったことあるかもしれません。国宝はおろか、本堂や仁王門は世界文化遺産だそうです。 そうそう、天狗は修験道と結びつきが深いから登場したんでしょう。 社殿扁額……社殿内は拝見できませんでしたが、神棚右奥に「蔵王権現」と彫られた石堂が安置されていると…… 荏原七福神の一つ「福禄寿」が祀られています。 幸福(特には子孫に恵まれる事)の「福」・身分や財宝など金銭に恵まれる事の「禄」(禄を食むなんて言うわな~)・そして、長寿の「寿」……この三つを福禄寿は意味するそうです。 なんとかお目にかかれました。 ビルに挟まれて、見過ごしてしまいそう。短い距離だけ緑道風になっています。 池上通り方向へちょっと歩いて…… 大井2丁目の住宅街へ…… 土地勘のない私ですが、どこへいってもこういう静かな裏道は好きです。 ということで今日はこれでおしまい。なんとなく力が入らない、だらしない私でした。明日は元気が戻るでしょう。

2020.06.06

コメント(0)

-

道草

今日は用事があるから超簡単に…… 下から上まで山のように咲き誇っている、こんなアジサイは初めて……歩道にかけられたゴミネットが邪魔で残念だったけど、陽当りも考慮するとこれがベストアングルでした。 変わったのがあるな~ と思ったら造花。でも、ものすごく馴染んでいて違和感なし。眼鏡なしの私には生花に見えました。制作労力は多大でしょう。 これも造花??? って思えるほど変なやつ……生まれて初めて見ました。花なのか葉っぱなのか、とにかく不思議な植物です。 澄んだブルーの花色が好きなので毎日ツユクサを探しているのだけど、見つからない。代わりにこんなの撮ってみました。 ツユクサの花は1日花だから注意してるんだけど早いのかな~ それとも1年草のために絶滅気味なのかしら?《おまけ》 やっと来ました……特別定額給付金申請書 申請には免許書や預金通帳のコピーが必要。一昨年、プリンターが壊れたのでコピー機能付きのを買ったから良かったです。コンビニにコピーをとりにいって、健康保険証と通帳原本を置き忘れてきた方がおられたそうです。気付いて戻ってみたらなかったと……私も模型のデカールを忘れそうになったことがあります。どうぞ皆さん留意してくださいませ。 さてさて、出かけてきましょうか……しかし暑いな~

2020.06.05

コメント(0)

-

常説山丸山寺と豊町稲荷神社

1ヶ月ほど前になってしまった5月8日の散歩……最後の訪問先 蛇窪神社参道前を北に少々…… 今度は東に向かう住宅街……奥に赤い幟発見! 平成4年に新設したという駐車場はとても広かった~ 常説山 丸山寺……通称は「まるやまでら」のようですが、正式名称は「がんぜんじ」と呼ばれる。読みやすいものね~『昭和3年(1928年)3月13日の創立。開山常説院妙一尼。開基龍昇院日限。 小西法緑。昭和6年、下神明(蛇窪)より現在地へ移転。(日蓮宗東京都南部宗務所HPより)』……蛇窪神社も訪問してよかった~ ※「法緑」ってのは、享保年間(1716~35年)にはほぼ確立した檀林(だんりん)出身僧の同窓組織で、小西檀林は飯高・中村両檀林とともに関東三大檀林と称され、多くの高僧や学匠を輩出した。「檀林」ってのは、仏教における学問所で、宗派を超えた研究がなされていたらしいけど、きっと派も分かれていたことでしょう。これ以上は調べません。『丸山寺の由来は、芝増上寺境内の丸山稲荷を熱烈に信仰していた妙一尼が医師から見放された重病を奇跡的に全快し、同寺に霊感を得て丸山講を設立。 後に日限が池上厳定院40世山田日芳上人の弟子となって丸山教会を公称。しかし第二次大戦ですべてを焼失。防空壕の中で辛うじて難を免れた祖師像を現在までに二度修復彩色する。昭和23年仮本堂建設。昭和45年庫裏を拡張。平成元年丸山寺と寺号公称。(日蓮宗東京都南部宗務所HPより)』 本堂扁額……御本尊は大曼荼羅……日蓮聖人像じゃないのね~ 本堂と庫裏は、平成4年に新らしく建立したようです。 本堂左の道路わきに……本堂入り口に「開運丸山稲荷大善神」の幟があったから、こちらが丸山稲荷でしょう。毎月第二日曜日には丸山稲荷、28日には鬼子母神様のおまいりを行っているそうです。 勧請元は増上寺の丸山稲荷なのかしら? 増上寺の稲荷は、日枝神社とともに江戸城の裏鬼門を封じているそうです。芝丸山古墳なんてのもあるみたい……日枝神社もでかいんだよな~ いつかブラブラ行ってみるか~ 正しさを身に着けること……大変だけど努力します……南無妙法蓮華経 近所のお家の玄関先に……相撲は中止。プロ野球はどうなるのかしら? 巨人の二人でおさまればいいけど、無観客と言っても選手間でのクラスターは止めてね~ こんな道……左に赤いの見えました。 目的地正面は二葉公園……品川区二葉4丁目…遊具は封鎖されていませんでした。 道を挟んで、こちらは品川区豊町 由緒は分かりません。個人所有なのでしょうが、きちんとお手入れされていました。 しっかりとした造り……素晴らしいです。 手水舎には奇麗な水がはられていました。井戸水で冷やしたスイカ、子どもの頃は美味しかった。 どうやって撮ったか不明……二度とできません。 豊町のお稲荷様と地蔵様でした…… 今日は五目焼きそばにしようと昨晩から思っていた私。シネマカフェ(中華)は11時30分開店だけど、30~40分早く行って系列の暇を売る店(喫茶店)で新聞を読むのがルーティン。モーニングをスルーして空いたお腹を抱えて出かけたけど、暇は閉まっていてガッカリ。西小山へ行く選択肢もあったけど、満員だったらなお辛いから一旦家に引き返して出直し。再訪して焼きそばを食べ、帰りにながまるさんで一服……アイスコーヒーも頂戴してしまいました。料金も払わずご馳走さまでした。 今日はノンアルデー……寂しいけど我慢我慢……

2020.06.04

コメント(0)

-

蛇窪神社(上神明天祖神社) 荏原七福神(後編)

昨日の続き……5月8日の散歩 社殿左側から社務所方向……社殿前の二本の木は御神木なのでしょう。 社殿前から参道、鳥居に向かって……鯉のぼりがユラユラ…… 手水舎……おみくじはひかないので社務所には近づきませんでしたが、七福神のスタンプがあったんですね~ 手水舎と御神木の間の由緒書きの足元に「土搗石(つづきいし)」ってのがあったみたいです。竹箒とゴミ袋しか目に入らず気付かなかったけど『江戸時代より武蔵国荏原郡上蛇窪村に伝わる石で、村内で住居や納屋などの普請がある度に村人が交替で手伝い歌を歌いながら敷地を固めた石で、別名オカメサンと呼ばれ大正7年頃まで使用したもの(同社HPより)』だそうです。 昨日、社殿の改修は昭和中期だろうと推察したのですが、平成の大改修の一環で、本殿及び手水舎は平成10年、社務所は平成15年、神輿庫は平成16年に建て替えられたそうです。浄財をご寄付される氏子の方々があっての寺社です。 狛犬……大正5年(1916年)11月奉納……戦禍を耐え抜いたんですね。 車にカバーがかけられているのは、弁天社以外にも改修工事があるからでしょう。 蛇窪神社の大鳥居をくぐって境内左に…… 稲倉魂神(うかのみたまのかみ)……稲倉魂命と称するのは日本書紀。古事記では宇迦之御魂神。別名、稲荷大明神、稲荷大神……つまらない事だけど、「こじき」と入力したら「乞食」が最初に出た。ほとんど死語なのになんでやねん。 京都伏見稲荷大社のご分霊をお祀り……全国に3万社あると言われる稲荷信仰の原点は稲荷山。稲荷大神様がお山に鎮座されたのは、奈良時代・和銅4年(711年)2月初午の日だって。すでに1300年を越えました…… 手水舎はありますが、使われていないことでしょう。私も使いません。最近は小さな消毒液スプレーを持参しています。『神は人の敬によって威を増し 人は神の徳によりて運を添う』「神はひとから敬われることによって霊験があらたかになって益々その威力を発揮する。また人は、神を敬うことによってより良い運を与えられる」……鎌倉幕府第3代執権の北条泰時が貞永(じょうえい)元年(1232年)に定めた武家法「御成敗式目」に記されていると。ちなみに、蛇窪地域の開拓を命じたのは北条泰時の弟・北条重時だって……日本史は明るくない私です。 御神徳は衣食住を司り、家業繁栄・家内安全を昼夜の別なく御守護くださっています。 お狐様集合…… なんとも個性的な神狐像……真鍋勝氏の建立だそうですが、見られなかった白蛇様も同氏の作のようです。 こんな愛らしいお狐様には初めてお会いしました。 社の上にも、さらに屋根があったのでありました。 お辞儀をしてさようなら……《おまけ》 昨日の昼下がり、氷を買いに近くまで……2ヶ月ほど休んでいたグレゴールは再スタートの初日。火曜と木曜は11時からやりますと聞いていたので素通りするわけにもいかず、ちょいと黒ビールを一杯。サーバーから注ぐ生ビールは苦手な私です。 一杯で帰ろうと思ったけど、ご祝儀だと思いもう一杯。でもビールじゃなくてウーロンハイ……こんなグラスで飲むのは初めてだけど、なかなか良いかもしれません。手元がくるうと倒しちゃいそうで怖いけど…… 焼きカレーを食べながら、同じグラスでバーボンソーダを飲んでいたお客さんもグラスが欲し気だった。「これはダメですが、別のならあげますよ」と店主……家にあるらしいけど、本当に持ってくるか? 他人事ながら楽しみです。 そうそう、「ビールだけで作るカレーなんです」と店主は自慢げに豪語していたし、お客さんも「美味しい」とは言っていたけど、果たしてどうなのか? 次回があったら試してみましょう。不味かったらお金払わないものね~ WEISSBIERってのは、小麦から上面発酵で作られたビールのことだって。上面発酵ビールは、発酵が進むと麦汁の上部に酵母が浮き上がる性質の酵母を使ったビールで発酵温度は15~20℃くらい。一方、下面酵母ビールは文字通り逆で、発酵が進むとタンクの底に沈降していく酵母を使うんだと。発酵温度は約10℃で、日本のビールのほとんどがこっちだそうです。(サッポロビールより) 換気は充分で席も密着していないから安心だけど、これでクーラーかけてるから電気代は大変でしょうが、緊急事態が再度出されないように最大限の留意が必要です。 連れ合いは今日も義母に付き添って近くまで出かけました。日頃に感謝して、昨日瓶の黒ビールをお土産に持ち帰りました。今晩 飲んでね~

2020.06.03

コメント(0)

-

蛇窪神社(上神明天祖神社) 荏原七福神(前編)

大田区東馬込から区界を歩き品川区二葉にやってきた5月8日…… 電信柱の案内は大助かり…… 商店街の街灯照明は白蛇なのでした……今さら気付く私です。上を見て歩かないからな~ 立会道路と並行している三間通りの商店街……昔々は蛇窪と呼ばれていた地です。 商店街をちょいと曲がると…… 玉垣あった……広そうな駐車場 荏原七福神の幟もあります……これが目的だった私ですが、悲しい結末に…… 真新しい鳥居……令和元年12月建立。 鳥居扁額……コンクリートではなく、れっきとした檜材 鎮座700年記念事業が行われている最中でした。運が悪かったかも…… 社号碑……そもそもの旧社名は神明社……村社に昇格して「天祖神社」に改名されたときの碑みたい。昭和15年(1940年)奉納。別称だった「蛇窪神社」を通称表記に格上げしたのが令和元年5月1日。 ※ タイトルを(上神明天祖神社)としたのは、二葉1丁目にも天祖神社があるため。訪問済みなので後日載せますが、そちらを下神明天祖神社とします。 社号碑の脇に……御大典紀念……明治45年(1912年)7月30日・大正天皇が即位されたのを記念した碑。 参道……なんで敷物があるのか、この時には理解していない私でした。 狛犬、手水舎から社殿へ…… 蛇窪神社社殿……神明社の名の通り「神明造り」……鯉のぼりはこの時期だけ。 鎌倉末期の創建……元享2年(1322年)この辺り一帯が大干ばつに見舞われた際、大森にある厳正寺(ごんしょうじ)第2世法密上人が、厳正寺北西にある龍神社で雨乞いの断食祈願をした。すると大雨が降り危機が救われた。これに感謝して神社を勧請したのが始まりとの事。 社殿は昭和20年の空襲で焼けてしまったのでしょう。再興は昭和中頃でしょうか? 御祭神 主神 天照大御神 配祀 天児屋根命(あめのこやねのみこと)・応神天皇 社殿右側にあったので行ってみたけど…… 弁天社改修工事中だって……白蛇さまの祠も撫で白蛇も拝見できませんって…… 昭和29年(1954年)に造られたという弁天池と厳島弁天社……七福神の弁財天も見られずガッカリガックリ。 社殿提灯も蛇窪…… 仕方なく社殿左側に行ったけど、工事の為の車…… 社殿後方の本殿…… なんでここに? 弁天社改修のために避難してきたのかしら? 神輿蔵が並び、手前が消防団格納庫……鎌倉時代、この辺に清水が湧き出る洗い場があり、白蛇が住んでいたと。時移り、いつのまにか洗い場がなくなり、白蛇はやむなく戸越公園の池に移り住む。あるとき、土地の旧家森谷友吉氏の夢枕に白蛇が現れ「早くもとの住みかに帰して」と懇願。この話を聞いた宮司は現在の駐車場に池と弁天社を建立し、石祠に白蛇を祠ったと。(同社HPより) 最終的に1954年から現在の社殿右後ろになったということですが、駐車場は必要ですものね~《おまけ》 今朝モーニングに行く途中……大きなユリが、これまた大きく歩道にはみ出ていました。花粉が洋服に付いたらしつこいです。古い知り合いのMさんも見たことでしょう。 よく見かける木ですっが、コンペイトウがなるとは知らなんだ~ 雨が降ってきそうな空模様でしたが、傘にはならないな~ と、帰路を急いだ今朝でした。

2020.06.02

コメント(0)

-

アジサイ 2020.

早いものでもう6月……鬱陶しい季節の到来です。昨年の梅雨入りは6月7日でしたが、今年はどうなのかしら? 「土のPH度合いによって花色を変えられる」って去年勉強しましたが、元来それぞれの個体が持っている遺伝子によって発色が異なるのでしょう。ピンク系、ブルー系、紫系、どの花・萼片の色も微妙に違います。どの色も奇麗なので、ついつい立ち止まってしまう私でした。 今日のすっきりしない天気には気分も晴れません。だからこれで終了~ 連れ合いは義母に付き添って氏神様に参拝。毎日ご苦労様ね~ 帰ってくるまで大降りにならないといいね~

2020.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 今夜のばんごはん

- 私は、大子でサークル会なので、うち…

- (2025-11-14 02:19:45)

-

-

-

- 今日のおやつ♪

- 上野御徒町 大阪じゅげむ ビールと…

- (2025-11-14 12:30:04)

-

-

-

- パン!ぱん!パン!

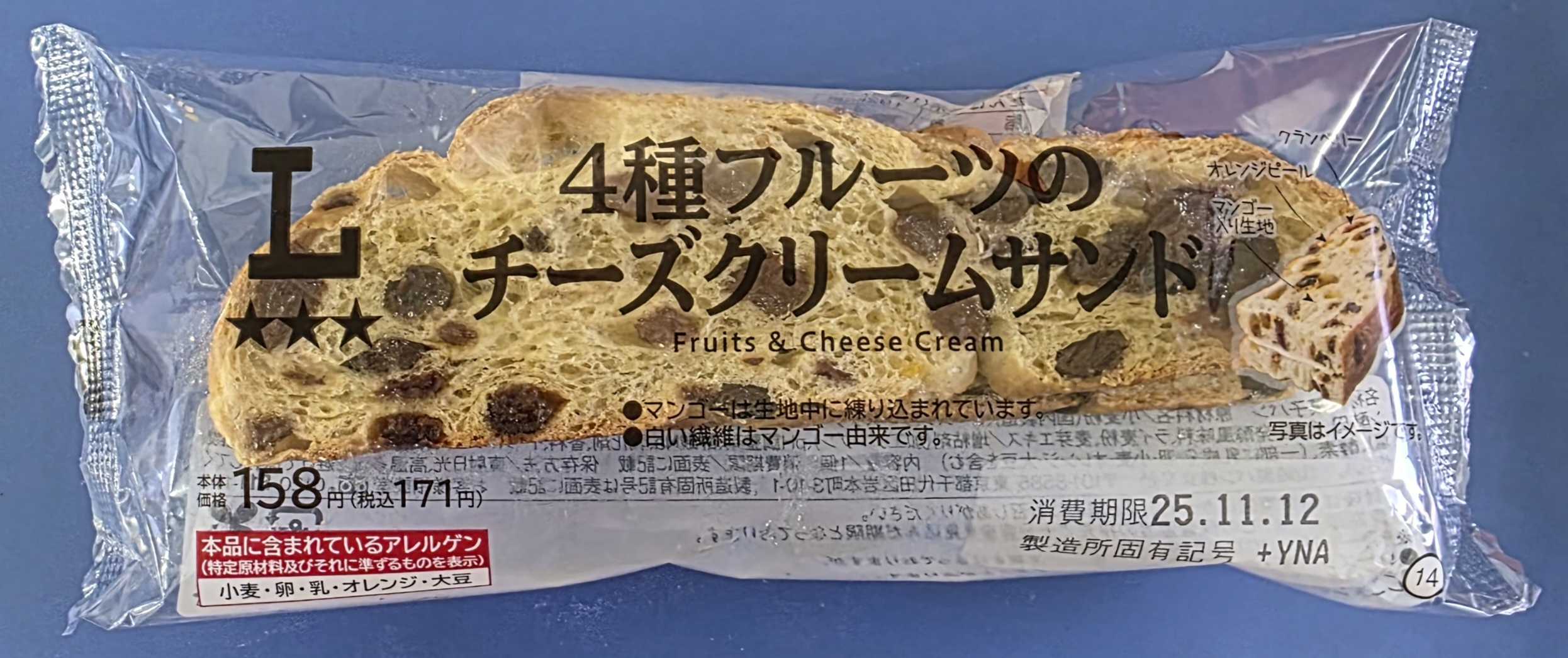

- 4種フルーツのチーズクリームサンド…

- (2025-11-11 22:14:49)

-