全152件 (152件中 1-50件目)

-

早期英語教育の弊害(3/3)

早期英語教育の弊害(3/3)《3》 人間は赤ん坊のときから小学6年・中学2年(思春期)までに感情が育つものであるらしい。 その大事な時期に、秀才になった人間は感情が育たないように教育されてしまう。その最たるものが算数であり、早期の英語教育になっている。 たとえば、みなさんがサッカーに関心があるとして。 2002年の日韓W杯に出場したカメルーンの選手の名前を、全部覚えろと言われたら、どうします? TVドラマ「HERO」(木村拓哉、松たか子主演)で、そういう場面があった。木村拓哉演じる検事が、松たか子にその選手名を全部言わせるシーンがあった。 カメルーン選手一人ひとりに、よほどの縁故でもないかぎり、全員の名前を覚えようという気にはなるまい。普通はどうでもいいからだ。感情が湧かない。当時、カメルーン代表が合宿した大分県の村びとならば、現実の実体ある選手に関心も湧き、友情も育って名前を覚えただろうが…。そうなるのは感情が起きるからだ。 無理に名前を覚えろと言われたら、まずはそうした面倒だなとか嫌だなとかの感情を抑えて、無味乾燥なものとして暗記するよう努力するだろう。暗記できたとしても、3ヶ月したら忘れてしまう。 それがなんとスラスラ出来てしまい、忘れないのが、天下の秀才なのだ。 それは感情が育っていないから出来るのである。感情がまともに育っていれば、関係ない、一生縁もないカメルーンの選手の名前など知ったことではない。覚えたくもない。 ドラマ「HERO」の木村拓哉は検事役であったが、検事とは普通は天下の大秀才がさらに勉強してなるものだから、ドラマの場面の設定ではキムタクがカメルーン選手は何でも知っている設定であったけれど、実際の検事で趣味がサッカーなら、ああいうややこしい名前(たとえばHenri Patrick Mboma Dem アンリ・パトリック・エムボマ・デム)を全部覚えるような離れ業は楽々できそうである。 感情抜きに、あるいはあまりない感情で記憶できてしまう恐ろしいアタマ、それが判事や検事などになる。だから警察がでっち上げる自白調書だけで誰でも有罪にして、冤罪が起きる。 受験勉強では現実を五感器官全部を通してではなく、目だけつかって文字だけで覚える。知識を強烈に吸い込む。人生、ココロ豊かになることが大事なのに、大人になって感性薄い人間になってしまう。 その歪んだ認識を起死回生、立て直すことができるのがわが流派の空手、ということになるのだが、次善の策として若者を徴兵して軍隊に入れてシゴクことであるが、アホどもが軍国主義復活だ、などと騒ぐから実現不可能だ。 本来は対象の構造に見合うように、像の形成過程を経て育たなければならない。それが教育だ。 一歳児には一歳児の教育がなされる。きちんと目的意識的に。 ところが幼児期の算数や英語の学習は、像の形成がデタラメ、しかも感情が薄く、そのうえ過剰である。たしかに子どもは、強いれば覚えはするだろうが、メチャクチャである。 本来の人間があるべき、対象の構造に見合うように像の形成過程がなされるのは、社会関係で決まる。社会が創ってくれる。 そうした社会関係で創られる認識にも二重構造がある。それは大人になったときにいかなる像が必要かであり、もう一つは一歳児なら一歳児の、中学生なら中学生の、家庭や友人関係という社会関係で必要な像である。 大人になったときに必要な像とは、例えば困難に立ち向かう勇気とか、弱者や異性に優しいココロとか、挫折に負けない闘魂だとか、そういう像であろう。そういう像がしっかりと中学生なら中学生の時点で現実または実体で教育されていなければならないのである。大人になってから学べばいい、では遅い。 また中学生なら中学生の家庭や友人関係で必要な像とは、いわずもがな、同級生への友情とか感情豊かにする文学とかで創る像である。 そういうしっかりした像を形成するには、像が厚みを持ったものにならなければならない。 師弟愛とか友情とかであれば人間関係が深まり、像に厚みが出てくる。像の厚みが五感情として育っていくべきものである。 ところが、今はそういう教育環境にない。テレビは毎日流れている。マンガ雑誌は毎週流れてくる。テレビゲームもひっきりなしに新発売だ。薄い知識ばかりが感情の深まりもないまま、蓄積されていく。それも過剰に。 昔は、子どもが読む雑誌といっても月刊だったから、同じマンガや小説をくり返し読んだものであった。とりわけ戦前の「少年倶楽部」では。その同じもののくり返しで像が厚みを帯び、量質転化してその人間の深い教養となっていく。 そういう過程が今の子どもたちは持てていない。 したがって、いわゆる公●式なる算数の上達法がどれほどまずいか、である。あれは次々に問題を解いていくものだそうだ。同じ問題をあきるほどくり返すならいいのに、次々に数字を変えて、それ応用、また応用、もっともっと応用を、とやってしまう。 英語でもおそらくそうだ。 「This is a pen」とやったら、つぎは目的語を入れ替えて「cat」にし、「desk」にし…とやって応用していく。だから像が深まらないし、深まらない像を駆使するようなアタマになってしまうのだ。 幼児早期英語教育もそうなっているだろう。 幼いときから、こうやって、像が薄っぺらになる教育をせっせとやる。そして子どもは薄っぺらな像を創るアタマにと量質転化していく。だからじっくり恋愛でも友情でも育てていくことができない。ちょっと嫌なことがあると、即別れる。会社にも定着できずに転々と職を変える。癒されることばかり望んで、自分から難局を克服していこうという闘志がわいてこない。 …とこうなる。で、引きこもったり欝になったりして同情を引こうとする。 今後はこういう人間がますます増えるだろう。なぜなら幼児期から英語教育を本格化させるからというのが、一つの理由である。ブログ心に青雲より転載終

2015.02.01

コメント(0)

-

早期英語教育の弊害(2/3)

早期英語教育の弊害(2/3)《2》 認識は、脳細胞が外界の反映で(赤ん坊のときは主に母親からの反映で)創っていく(創られていく)ものである。 赤ん坊から幼児にかけて、そういう言語修得の基礎は、日本語を母語とする母親から、感情を込めて反映し、修得していくものである。ただ単に、われわれは機械装置からCDでも聞くようにして日本語を学んだのではない。 ところがだ。英語はそうではない。日本の幼児にとっては、何の感情も伴わない言語である。あるいは妙な日本人的感情を持たない「へんな外人」がしゃべる言葉である。これは外人を差別しているのではない。 考えても見られたい。われわれは母親から赤ん坊のときに「これはワンワンよ」とか「イヌよ」とか言葉をかけられながら教わったのだが、母親が「ワンワンよ」と教えてくれるときに、「かわいいわね」とか「撫でると喜ぶよ」とか「いっしょに楽しく遊ぼうね」といった快の感情と直接に教わっているのである。 あるいは何か嫌なとか、怖いとかいうことについても、母親がやさしくフォローして、そういう嫌なことも学ばなければならないが、それを上手におさめるココロの働かせ方をも感情的に納得しながら覚えていくのである。 換言すれば、反映の仕方すら学ばないと人間になれない。 しかし、英語はそうではない。 外人教師が(日本人教師でもいいが)、「This is a dog!」と叫び、それをオウム返しに話させて覚えるのが基本である。あるいはイヌの絵が描かれたカードを見せられ「What is this?」なんて怒鳴られて、答えさせられるのだ。 母親の教え方とは雲泥の差がある。小学校の教師だって、日本人なのだから母親と同じ日本人としての感情で、言葉やさまざまな知識を教えてくれる。外人はそうではないのだ。言ってみれば、ロボットに教わるようなものである。 いったい、赤ん坊のときから人間の手でなくロボットに育てられたら、人間はまともに大人になるのか? 想像するだけで答えは出るだろう。 外人教師にだって感情はあるぞ、子どもが楽しく授業を受けられるようにしているぞ、と反論する向きもあろうが、これはそういうことではない。たしかに外人にも感情はあるだろうが、日本人ではない、ということが大事なのだ。 たとえば鮭は親が川を遡上して産卵し、生まれた稚魚はしばらく川で育ったあとで、大海に出ていくではないか。幼児期には川で育つ必要がある。だから日本人がいずれ国際社会に出ていくとしても、まずは言語の修得と日本人としての感情を直接に(切り離すことなく)学ぶ必要があるのである。 幼児期に英語を修得させようとすることは、生まれたばかりの鮭の稚魚をどうせいずれ大海に出るのだからと、海に放流するようなものである。 サケならもしかしてそれでも適応するかもしれないが(むろんあり得ない)、人間の教育は親がその民族の感情で育てなければならないものである。人間は動物ではなく、認識的実在だからであり、認識は必ず感情像(好きとか嫌いとかの感情をともなった像)になるからである。 子どものときに英語をやって、その(希薄な?)言語で感情を覚えさせてはいけない。 また、認識の働きとは対象をわれわれの感覚器官に反映して、それが像として描かれる。この像を認識というのだ。認識は像である。 像が五感器官を通して反映し、形成される。すなわち実体があって反映されるのが正常だ。 ところが天下の秀才ほど、実体抜きの反映を好んでやり、またそれが技化している。 それが3つのときから早くも英会話だの足し算だのをやらせた成果なのだ。実際の像を反映せずに、ニセモノの像を反映するのが大秀才だ。幼児のときからそれで出来れば褒められるものだから、幼児は大喜びで、実体の像を反映しないで、ひたすら暗記する実力をつけることに快感を覚えてしまう。 誰だって、幼いながらも「ドッグ」「キャット」などと言えば褒められると分かれば、その期待に応えようとしてしまうだろう。それが幼稚園や小学校でやっている「点数をとらせること至上主義」だ。 母親が実際に手で触れさせたりしてイヌやネコを、「かわいいね」と教えながら分からせた言葉は本物になるが、英語はそうではない。 これこそが、アタマの中でウソの像を創る作業なのだ。実物で、良い感情とともに、あるいは社会性のなかで、本物の像を創らなければならないのに、アタマの中でウソが創られる。 先にも述べたが、ここで「良い感情」とは言ったが、人間には嫌な感情も怖い感情も起きるのだから、それを親はしっかりと本物の像として教えなければならないし、そういう嫌な感情をどう鎮めていくか、忘れていくかなども教わらなければならない。 一次方程式なんてものは、われわれが学校で教わるときに、何か現実の、実体の、像があるか? あるわけがない。本当はその一次方程式も実体を数式化したものだが、もはや実体とは相対的に独立してしまったものを、われわれは計算問題として解かされる。 英語も同じことだ。われわれは英語国民ではない。周囲は(生活は)日本語なのだ。それを現実として、実体として、子どもはまず学習しなければならない、言語とは実体を反映したもので、しかも感情をともなっていると学習する過程が必須であり、そうでなければまともな人間に育たないのである。 子どもが始めからアメリカで育ち、アメリカ人として生きていくのなら結構であろう。日本にいることをただちに止めて、アメリカに移住したほうがいい。 幼児期から英語を習わせるから、家庭で親子の会話がなくなりもするのだ。子どもは親と距離を置くようになる。当たり前だ、日本人としての感情がまともに育っていないからだ。親のほうは幼児期から日本文化と日本語のなかで感情を創ってきた人間なのに、子どもは中途半端。これでは齟齬が生じる。 その親子の間隙を埋めるには、親が子どもに降りていって、感情を育てなおすしかあるまいが、そんなことをやる親はめったにいない。生活に忙しくて、子どもにかまっていられないし、面倒だから時間があればテレビにかじりついているだけ。子どもは独りでテレビゲームに熱中する。あるいは勉強に熱中する。親は、子どもが問題を起こさないし、おとなしくていいや、などと放っておく。 そこからしだいにココロの歪みが進行する。やがて鬱になったり、ココロの病になったりする。 そういう子が、せっかく一流の大学に入ったはいいけれど、一人立ちして現実に対応しなければならない時期になって、愕然とするのである。人に挨拶ができない。友だちの冷やかしに傷ついてしまう、仲間に入れない、失恋すると立ち直れない…とこういう事態になるのである。 これが早期英語教育のあわれな結末とも言えないこともないのだ。 だから、どうせ英語が必要になるんだから、早くから学習させてしまえという、文科省の木っ端役人や教師ども、教育評論家どもがいかにドアホか分かるであろう。(3)へ

2015.02.01

コメント(0)

-

早期英語教育の弊害(1/3)

予想した通り、幼児、子供向けの英語教室 のCMや吊り広告が目につくようになりましね。 転載しておきます。早期英語教育の弊害(1/3)《1》 小学校から英語が学ばれている。小学校では“必修科目”らしい。なかには幼稚園でも英語を教えるところがあるとか。念がいったことにアメリカ人やカナダ人などが講師として赴任している。 この愚劣な流れは止めたいものだが、世はメクラ千人、どうにもなるまい。 なぜ、幼児期からの英語教育がいけないかが今回のテーマである。 ほとんどの人は中学から英語を学んだが、修得に苦労しただろうと思う。例えばこんな意見があるだろう。 英語は好きで勉強したのだが、発音がネイティブのようにはいかなかった。 転校して来た帰国子女がペラペラと英語を話すのをうらやましく感じていた。 街で外人に道を尋ねられたが、自分の英語が通じなかった。 海外旅行に行ったら、現地の人が米英人でなくてもちゃんとしゃべる。自分の英語は通じない。あれでコンプレックスを抱いた。 外国語教育は、早ければ早いほど良いと言うではないか、自分の子には英語で苦労させたくないから、小学校、いや幼稚園からでも英語を習わせるのは大賛成だ。 語学は慣れだ。たとえ子どものときからやって良い点がとれないとしても、小学校から親しんでいれば、語学アレルギーにはならずに済むのでは? …と、こういう意見が多かろう。有識者とか教育評論家とかも、幼児期の英語教育がのぞましいと言っているし、と。 いかにも、幼児期から英語を習わせれば、ここに挙げたようなメリットはあるだろう。単に英語ができる、話せる、書けるようになるのならば、だ。 英語ができるようになって何が悪い。これからは国際社会に日本人も出ていく機会が増える。英語くらいできなければ就職の機会だって狭まるんだから、いいじゃないか。そう反論されるであろう。 私は何も英語教育が不要だとか、英語ができなくてもいいと言うつもりはない。問題は英語の早期教育にある。だから以前のように英語は中学からで良い、とする立場である。 「英語ができるようになるのだからいいじゃないか論」は、人間の教育全体からものごとを見る視座が欠けている。これはアホなサヨク人権派が主張する“早期性器教育”にも共通する。どうせやるんだから早く教えるべきだ、というアレである。 「ものみな時あり」とは樋口一葉の金言だというが、そのとおりであった。何でも修得には時期がある。 ノーベル物理学賞の小柴昌俊が以前、朝日新聞にエッセイを書いていた。「幼児期は早期教育に躍起になる親が多いけれど、幼児期はしつけが大切で、記憶力が良くなるのは小学校高学年からなので、その時期に外国語や数学などをどんどん吸収したらいい」と。それに対して幼児の早期教育を提唱する塾などでは「大半のお子さんは教室で早期教育を学ぶほどIQが伸びている」と言う。 どちらも情けないほどの低レベル。小柴のほうがややまともではあるが、「しつけ」しか言えない低度でしかない。 早期の二カ国語(日本語と英語)教育はやってはいけないものである。 これはわが流派の最高指導者がよく説かれることだ。それを紹介しながら、如何に早期外国語教育がまずいかを説きたい。 人間は誕生したときは白紙である。観念論者はすでに何か才能とか運命とかを持って生まれてくるとか、胎内で教育されるんだなどとバカなことを言うが、唯物論では、赤ん坊はいわば白紙で生まれてくる。その生まれた瞬間(瞬後)から、反映が始まり、刻々と認識が形成されていくのである。 この真実を世界で初めて解いたのが、海保静子著『育児の認識学』(現代社)である。今後、世界中の認識を学ぶ者や心理学者と称する者が、彼女の学説を抜きには論文が書けない状態になったのである。 海保静子著『育児の認識学』を読まずして現今、大学で心理学を教えているヤツはまあ詐欺の類いである。 さて、人間は赤ん坊のときから運動神経も、ココロとアタマの発展も、いわば“経験主義”であり、母と子の相互浸透的教育の賜物として創られていく。 人間は記憶していることは直せる可能性はあるが、3歳までのことは記憶がない。三島由紀夫が「俺は産湯をつかったときの記憶がある」なんて言っても、それはウソである。後から思いついた像でしかないものを本人が勝手に赤ん坊のときの記憶と勘違いしているだけだ。 三歳までのことは記憶にはない。三歳までは像が固まっていないから記憶はできないのである。 しかし、とわが流派の最高指導者は説かれる、残るのは感情である、と。何かをした、何かを言われたという記憶は3歳までは残らないけれど、「なんかわからないが、嫌いだなあ」という形で、感情は後のちまで残る。 例えば3歳以下のときに川で溺れそうになったことがあるとすると、大人になって、その事件の記憶はないが、川がなんとなく怖いとか近づきたくないという感情になるであろう。 自分で、なぜだかわからないがアレが嫌い、とか、理屈じゃなくてこれが好き、なんていうものがあるだろう。 そういうのを観念論者は、前世の記憶だとか、生まれながらの性格などと勘違いするのだ。 さて、話を早期幼児教育で英語を学習させる害に戻そう。 子どものときに英語を学習するということは、その言語で感情を覚えさせることである。 日本語は「私はネコが好きです」と言う。英語では「I like a cat」であるが、日本語に“直訳”すれば「私 好き ネコ」となるのである。これが彼ら毛唐の認識の流れ、形成過程であって、それが言語化されて表出される。 日本語は膠着言語などという人もいるが、いわゆる「テニヲハ」があり、英語にはない。支那語にもない。つまり英米人や支那人は、「テニヲハ」抜きの認識でしゃべっている。よく支那人を揶揄的に真似して「ワタシ コレ 嫌イ アルヨ」などと喋っているが、ああいう認識だから、よくよく日本語を勉強しないと、彼らは「テニヲハ」の認識が育たないのである。 英語も同じで、支那人風に揶揄的に言えば「ワタシ アルヨ 嫌イ コレ」と言っているのだ、奴らは。 それがどうした、それは民族の伝統なんだから、人は人でまずいことはなかろう、という人もいるだろう。たしかによそ様はそれでいい。知ったことか。 けれど、どうです? あなた。もし日本語をこれから「ワタシ アルヨ 嫌イ コレ」とか「「私 好き ネコ」とかにしろと言われたとしよう。あなたの感情は納得しますか? あなたはこれから日本語もそうやって喋りなさい、と言われたら、感情的に反発するでしょう? それはあなたが、日本語を良いもの、楽しいもの、仲良くなれるもの、言えば要求が満たされるもの、というような快の感情で、母親から見事に教育されてきたからである。そういう言語に関する感情は1歳以前から母親に優しく抱かれながら「さあ、おっぱいよ」とか「おお、かわいいわね」とか、日本語で心地よく語りかけられ、遊びを通して文字を覚えてきた過去があったからである。(2)へ

2015.02.01

コメント(0)

-

<4>「我流でいい、独学が最強です」

<4>「我流でいい、独学が最強です」 親が、面倒なことを延々続けるわが子を見て不安になる理由に、試験のときに時間が足りないのではということがあります。 小学生にとって大事な試験というのは、中学入試です。中学入試を意識して、答案を時間内にまとめる訓練というのは、6年の9月からで十分間に合います。だから6年の9月いっぱいまでは、時間を意識せず、時間無制限で問題を解けばいいんです。好きなようにやればいい。 問題が解けるから賢くなるのではない。それなら解けて当たり前の問題だけやればいい。懇切丁寧に教わって、それで賢くなるわけでもない。考え続けるから賢くなるのです。解けるか解けないかは、実はどうでもいいのです。考える行為そのものが、算数の学習の本質です。 教え子に、偏差値が30くらいの子がいました。塾の入室試験に も受からない。国語だけたまにできるんですが、算数理科社会がぜんぜんできない。でもその子は決してあきらめない。これだけできなくて、よく集中力が落ち ないな、と感心しました。ただ、中学入試に受かりそうにない。6年になって少しずつ伸びましたが、教室では最後まで伸びませんでした。 でも、最終的に第一志望校に受かりました。入学すると、数学は 最初から絶好調で、学年で5番くらい。今高校2年生で、大手予備校の模試では、英数国の平均が75くらいあるそうです。この子の場合、最終的に独学を確立 したのです。自分で考える。わからない、解けない。それでも考え続けることによって、この子は独学を確立する事ができたんです。 自分で見つけた解法=自分の「子ども」 子どもはどうして自分の解き方に固執するのか。自分で見つけ た解法は、自分の子どもみたいなものです。だから否定されたら怒る。むきになってそのやり方に固執するようになる。皆さんも自分の子どもを否定されると全 力で怒りますね。理性ではわかっていても、偏差値が30ぐらい負けていても、絶対に認めない。うちの子にはこんなに賢い部分もあるのよと言い返したりす る。同じです。子どもの解き方を否定してはいけません。その時点で、その子にとって一番いい解き方なのです。 心配しなくても算数を好きでやっている子どもの解き方はどんどん進化していきます。書き出してずっとやっている子どもも、あるとき全部書かなくていいんだ、と気がつくようになります。 親に求められる「待つ力」 親の力とは、待つ力です。環境と材料だけ整えて、後は信じて待つしかないのです。 幸せな人生とは、自分らしく生きることです。そして、自分らしい生き方は、自分らしい学び方の延長線上にしかないのです。我流でいいのです。独学が最強です。 私は大学受験で成功したとは思っていませんし、人生で成功し ているとも思っていません。でも毎日が楽しくてしょうがない。やりたいことは全力でやる、やりたくないことは全力で拒む。14歳の頃からこれを続けてきた ことが、今日につながっているのではないか。今の私の人生は私にとって唯一の正解です。過去に遡って修正したいことはひとつもない。 お子さんをよその子と比べないでください。どの子も都合の悪いことは他人に見せません。だから親しか見えない子どもの欠点を、親はいっぱい見ています。他人の子の欠点はあまり見る機会がないので、よその子が良く見えてしまうことがあるかもしれません。 成長の仕方というのは、個人差がある。早く歩けるようになっ たら、運動能力が高い子になるかというと、そうとは限らない。早く大きくなれば、そのまま背の高い人になるかというと、そうとも限らない。だから比べるな ら、昨日のわが子と今日のわが子を比べてください。「あ、こんなことができるようになった」と。赤ちゃんの頃は、そんな風にわが子を見ていたと思います。 今も子どもたちをそういう目で見てあげてください。 「宮本哲也流賢い子どもをそだてるには」より 転載終了

2014.10.25

コメント(0)

-

<3>世界的数学者が、算数に苦戦する理由

<3>世界的数学者が、算数に苦戦する理由 算数と数学の違いは何だと思いますか。 数学の問題には、たいていエレガントな解法というものが用意されています。でも、算数の問題にはエレガントな解法が存在しないことが多い。面倒な作業を積み重ねないと、前に進まない。これを数学的に解こうとすると破綻することが良くあります。 日本ではじめてフィールズ賞を受賞した小平邦彦氏が、ある年の 開成中学の入試問題を解こうとしたところ、試験時間以内に解き終えることができなかったそうです。フィールズ賞受賞ということは、その当時日本で一番数学 ができる人ということです。世界でも上位何人かに入るくらい数学ができる。それでも開成中学の入試問題が解けなかった。 問題がそこまで難しいのかというと、そうではなくて、算数には数学的手法がうまく使えない問題というのが存在するのです。本当に難しい問題をすらすら解く方法というのはありません。このことをよく頭にとどめておいてください。 面倒を乗り越えることから偉大な発見や発明 歴史的な偉大な発見や発明は、気が遠くなるほど地道な作業の積み重ねで生まれます。 キュリー夫人はラジウムの抽出で、女性で始めてノーベル賞を受 賞しました。結果だけ見るとすごいな、天才だと言いたくなりますが、そのための実践は気が遠くなるほど過酷で重労働でした。鉱山から出る廃棄物を大きな鍋 で煮込んで抽出しようとした。最終的には11トンの鉱石くずを煮込んだそうです。その時間40か月。思いつきだけでやれることではありません。 どうしてそういうことを成し遂げることができたのか。興味があるからです。興味がないことには集中できない。 発明王エジソンは生涯に5000回の実験を行ったと言われています。エジソンはきっぱりこう言い切ります。 「私は実験に失敗したことは、ただの一度もない」。実験というものは、ほとんどが失敗に終わります。でもエジソンにとっては、こうすればうまくいかないということが分かったから、実験は失敗ではないのです。 算数の問題を延々書き出すことによって解こうとしている子どもは、過去の偉大な科学者や発明家と同じことをしています。だから決して邪魔をしてはいけません。邪魔をする事は、わが子の才能の芽を摘み取ることになります。(続く) 「宮本哲也流賢い子どもをそだてるには」より

2014.10.25

コメント(0)

-

<2>親の意識が大事…賢い子どもを育てる法

<2>親の意識が大事…賢い子どもを育てる法 どうすれば賢い子になるのか。簡単です。賢い両親から生まれて、賢く育てれば、賢い子になります。……これでは身もふたもないですね。どうすれば賢くない親のもとで賢い子どもが育つのか。 まずは賢くない親が「自分が賢くない」という自覚を強く 持つことです。そして、子どもでリベンジしようとしないこと。「私は勉強ができなくて、とても肩身の狭い思いをしたので、子どもには絶対にそんな思いをさ せたくない。私ががんばって賢くして見せる!」。それは99%失敗します。勉強の仕方がわからない親が、どうやって子どもに勉強の仕方を伝授するのか。こ のリベンジ学習はたとえ中学入試でうまくいってもよいことはないので絶対にやめましょう。 「賢い」と「小賢(こざか)し い」はまったく別物です。賢くない親が主導権を握って子どもを賢くしようとするとどうなるのか。うまくいっても、小賢しい子にしかならない。そもそも賢く ない親自身が、賢いと小賢しいの区別がついていないケースが多い。辞書にはこのように書かれています。「賢い」…知恵がある、思慮深い。「小賢しい」…利 口ぶっている、生意気である、悪賢く抜け目がない。全く違いますね。マンガなどに出てくる優等生は嫌なヤツが多いですが、ああいうのは全部小賢しいタイプ です。 学校のクラスにも1人くらいはこんな子がいる。先生が何か言う と「知ってる、塾でやった」とひけらかす。できない子をバカにする。なんでそうなるかというと、親に強烈なプレッシャーをかけられてストレスがかかってい るから、自分より弱いものをいじめることでそれを発散している。そんな風になってはいけない。 子どもの邪魔をしてはいけない 皆さんが賢い親か賢くない親かを簡単に判断する方法があります。今から一つ質問しますので、自分がAかBか、どちらか思い浮かべてください。 子どもが難しい問題を解いている様子をみて、どうしますか。 A:黙ってみている B:アドバイスする Aを選んだ方は賢い親です。邪魔をしないのが一番。Bを選んだ親は賢い親ではありません。それが余計なことなのです。「でも時間がとられたらもったいない、早く解ければいっぱい解けるのに」。こういうのは「小賢しい」思考です。 私は子どもに、優秀な受験生になってほしいとは思いません。 優秀な学習者、優秀な勉強家になってほしいと思っています。入試を目指すのではなく、考えること、学ぶことをずっと続けていってほしい。そういう学問にま ともに取り組もうという人間にとって、もっとも重要な姿勢は面倒なことをいとわないことです。 その正しいやり方を実践している子どもに、こっちのほうがい いよ、と口をはさむとどうなるか。自分のやり方を否定された子どもは怒る。ここで引き下がる親はまだ救いがある。真に愚かな親は、これを力ずくで押し通そ うとする。子どもは、どうせやっても否定されるだけだから、自発的に行動するのをやめ、親の指示通りに動く人間になってしまうのです。(続く)「 宮本哲也流賢い子どもをそだてるには」より

2014.10.25

コメント(0)

-

<1>何が子どもの学習本能を「殺す」のか

私も子供の邪魔をしてしまった親です分ってはいても、ついつい口を出したくなるんですね。読めなくなったらもったいないので、転載しておきます。 <1>何が子どもの学習本能を「殺す」のか わが子を賢い子に育てたいというのは多くの親の願いだ。子どもに対して、親がすべきこととすべきでないことについて、多くの教え子を難関中学へ送り出している「宮本算数教室」主宰の宮本哲也氏に聞いた。 (9月9日に行われた森上教育研究所主宰の「わが子が伸びる親の『技』(スキル)研究会」での宮本氏の講演を元に再構成) 勉強嫌いは親のせい 子どもの学習において、大事なことはたった二つです。やりた いことはとことんやる、やりたくないことは一切やらない、子どもをそういう状態に持っていくこと。あれもやらせなきゃ、これもやらせなきゃと親が余計なこ とをすればするほど、子どもの学習本能は衰弱し、そこに義務感が生じると、学習本能は死んでしまいます。押し付けられたと感じた瞬間、それまで大好きだっ たものが、瞬時に大嫌いになってしまう。 それは、すべて親が悪いんです。自分の欲望を満たすために子ど もを都合のよいように利用するのは、言語道断です。自分で決めたことは頑張れるけど、人に押し付けられたことは頑張れない。全く同じことをやるにしても、 自分でこれやろうと決めたのと、人からこれをやりなさいと押し付けられてやるのとでは、気持ちの入り方が全然違う。皆さんも似たような経験をされたことが あるのではないでしょうか。 ある男の子は、小3、小4のころは、非常によくものを考える、 賢い優秀な子でしたが、5年のある日から急にものを考えなくなってしまった。成績もどんどん下がり、持ち直すことなく、結局第4志望校に進学しました。入 試の後、両親と本人が教室に来たので、どうして急に考えなくなったの、と尋ねると、その子は「算数は大好きだったけど、親にやらされてるんだと感じた瞬 間、大嫌いになった」と言いました。彼は今、楽しい学園生活を送っているようですが、こういったことが高じて、深刻な家庭内暴力に発展したケースもあるの です。 もし子どもを自由に操れたら? たとえば、自分の子どもを自由に操れる機械ができたら、欲し いでしょうか。いつも自分の手元に子どもを動かすコントローラーがある。朝になり、「起きろ」とボタンを押すとパッと起きる。学校から帰ると「宿題!」。 成績は伸び、たとえば筑波大附属駒場に進学する。その後も、勉強しろ、(東大の)理三に入れ。研究しろ、ノーベル賞を取れ……全部うまくいってしまう。た いてい親のほうが先に死にます。死ぬ間際になって、子どもを呼んで「お母さん楽しかったわ。ありがとう。これからあなたの好きなように生きていいからね」 とコントローラーを子どもに渡して息を引き取る。自分のコントローラーを渡された子どもは、その後どうやって生きていくのでしょうか。自分で考えたことも 判断したことも、自発的に行動したこともない。そのまま餓死してしまうかもしれません。 子どもを自分の思い通りに動かしたい、育てたいというよこしまな考えをお持ちの方は、いますぐ捨ててください。(続く) 「 宮本哲也流賢い子どもをそだてるには」より 宮本 哲也(みやもと・てつや) 早稲田大学第一文学部卒業後、当時日本一の進学塾だったTAPに入社。SAPIX横浜初代教室長を経て、1993年、横浜に宮本算数教室設立。 2009年に教室を東京に移し、今日に至る。2006年に出した「賢くなるパズル」(学研)はシリーズトータルで220万部を越えるベストセラーに。「賢 くなるパズル」のメインである「計算ブロック」は英名KenKenで、世界10か国で翻訳出版されていて、読売新聞、NewYorkTimesなど国内外 の多くの新聞、雑誌に連載されている。2015年から活動の拠点をアメリカ・ニューヨークに移す予定。

2014.10.25

コメント(0)

-

早期英語教育(小学生を含む)の功罪

文部科学省が、小学校3年生から英語教育を開始する方針を固めたようです。 早期英語教育(小学生を含む)の功罪 元東京情報大学教授 井上 貞明 <抜粋>早期教育ブームは、まず1970年代に 起こり、その火付け役を担ったのは、井深大氏の「幼稚園では遅すぎる」(ごま書房 1971年)という本であるが、この時代は、高等学校への進学率が意欲的に上昇し、大学進学熱が、過熱化し始めたときでもあった。そして今日の少子化 の到来とともに、去る4月からの小学校における英語教育の導入が早期教育ブームを再び巻き起こしているのである。かつてルソーはその著「エミール」の中で、子供たちの発達過程を無視した先取り教育のことを、「不確実な未来のために現在を犠牲にする残酷な教育」と批判した・・・・・ 全文を読んでみてくださいね。 早期英語教育(小学生を含む)の功罪

2014.10.05

コメント(0)

-

「読み書き計算」は学力の基礎か?

「読み書き計算」は学力の基礎か? (数学教育研究会会長/上村浩郎) ここのところ、「読み・書き・計算」ということばが、にわかに注目されるようになった。 学力低下が憂慮され、学力の向上を読み書き計算にもとめようとする学校現場の一部の教師たちが、ここに期待をよせているからだろう。 読み書き計算は、読み書きソロバンから生まれたことばだと推察される。 江戸時代の庶民教育で、日常的な生活に必要とされた基本的な能力が「読み・書き・ソロバン」だった。これらの教育は、おおくのばあい寺子屋でおこなわれ たが、すべての庶民の子女がこのような機会を与えられたわけではない。したがって、最低水準の教育ではなかった。同時に、教育本来の目的ではなく、生きる ための道具としてさずけられたと考えられる。 中略 市川良先生は、進学塾にかよっている子どもたちの算数ドリルに出ている問題を授業でとりあげることにした。 進学塾にかよっている子どもたちは、「10×10×0.57 57cm2」と、いとも簡単に解いてしまう。市川先生は、「へえー、すごいもんだねえ。こんなに簡単にできちゃうんだ。3.14とかって数字は使わないの?」と質問する。 「使わないんです。塾ではこういうかたちの問題は0.57をかけるように先生に習ったから。」市川先生「どうして、0.57をかけ算すると答が出るのかね?」 「それはわからないけれど…。」と彼は当惑顔。おなじ進学塾にかようK君が、「ぼくもどうして0.57なのか知りたかったんだ。「ぼくも…」何人かの進学塾にかよう子があつまってくる。 進学塾にかよっている子どもたちは、学校や先生に気をつかっているからか、塾の学習内容や悩み、疑問などを気軽に話してくれないそうだ。 塾に通っている子も、そうでない子も、「なぜ?」ということを知りたいことにはかわらないのだ。市川先生は、いつも、子どもたちの知的好奇心をみたす授業を心がけている。 こんな先生の授業をうける子どもたちは、学ぶ喜びを知り、認識・思考する力をつけることができるだろう。 さて、進学塾にかよっている子どもたちは、「10×10×0.57 57cm2」といとも簡単に解いてしまったが、その意味はわからない。でも、できるのである。 この問題の解き方を考えてみよう。 図の葉っぱ型の面積をもとめる。このさい、10×10×0.57は、考えないことにしよう。 さて、どこから手をつけようか? 点b,dを直線でむすんでみよう。葉っぱは直線b,dで2等分されている。線分b,dの上の2分の1の葉っぱの面積は、半径10cmの四半円から1辺 10cmの直角2等辺三角形の面積をひいたものだということがわかる。すでに円の面積が半径×半径×3.14ということを学習しているということを前提に すれば、この四半円の面積は、10cm×10cm×3.14÷4でもとめることができる。10cm×10cm×3.14÷4=78.5cm2。b,d上の葉っぱ型の半分の面積は、ここから三角形の面積、10×10÷2=50cm2をひけばよい。78.5cm2-50cm2=28.5cm2 したがって、もとめる面積は、28.5cm2×2=57cm2となる。 一見むつかしそうに思われる面積の問題も、このように分析⇔総合という手法で解決することができる。数学教育も他の領域と同様に、認識力・思考力をつけるためにおこなわれるのである。 57cm2という結果は、正方形abcdの面積の57%にあたる。 だから、(1辺の長さ)×(1辺の長さ)×0.57でもとめることができ、1辺の長さに関係なくこの関係は成立する。 このような認識も、考えることによって獲得される。真理の探求は、認識・思考することによってはじめて可能になるのである。 「5+8=13だと瞬時に言えるようにしておかないと、中学校の学習についていけない。百マス計算でいえば、二分台、あるいは、一分台にもっていけばそう いうレベルになれます。そういう意味で、基礎の基礎だと思っているし、それがなかったら算数、数学の学習そのものに意欲がわかないという現実がある」とい う認識そのものと訣別する必要があるのではないだろうか。

2014.09.28

コメント(0)

-

オランダの教育は日本の3周先を行く

オランダの教育は日本の3周先を行く 入学試験無し学費無料チャイム無し時間割自由テスト・宿題無し

2014.04.13

コメント(0)

-

自らの気づきを育むものとは。

20代の自殺率がどの世代よりも急上昇しているのは 皆さんもご存じだと思います。 就職できないことが一番の原因とされていますが、 このことをどう捉えたらいいのでしょうか。 自殺対策白書から 20代の自殺率はどの世代より高く就活自殺と学生自殺は最多-先進国で日本だけ若者の死因トップが自殺 学歴やどのような教育を受けて来たか知りたいところです。 これからまさに自分の力で生きていかなければならない時に なぜ自ら命を絶ってしまうのか。 前にも述べましたが、これから世界の大転換期 を迎えます。 大転換期を迎えるとは、この世の中の仕組みを 新しく構築していくことでもあると思っています。 人として今まで価値観をどこに求めていたかが 問われることになるかも知れません。 すでに問われているのかも知れませんね。 一般的な価値観は、一流大学、一流企業に入り 企業によっては実力の如何にかかわらずエスカレータ式に 出世が約束され、名誉とお金が手に入る。 (なぜ実力がないのに昇格していくか 分りますか? 全部とは言えませんが、 その大学の優秀な人材が集まらなくなるからです。 あの企業に就職した先輩は どこまで昇格したという 情報は、学生が就職する時の 結構重要なポイントとなるようです。) だから、あなたのためなのよと口うるさく干渉し、誰の人生だか 分らないように育ててしまう。 就職出来なかったということは、学歴、就職先、お金、名誉を目標にして 生きてきた若者にとっては、まさしく生きて行くという梯子を外されたようなもの。 自分は価値がないと勘違いしてしまうのでしょう。 そこには自らの気づきが入る余地はないほどに 固定化されてしまっているのですね。 ここ数年でいろいろな気づきが重なり、 今までの私の思考が固定化されていたのだと 感じることが最近多々あるのですが、 自分の意志で気づく力ほど人生において ワクワクし、価値を見出せるものはないと思っています。 理想を追うことと重なりますが、 一番いけないことは、型にはまった 思考を、繰り返してしまうことなのです。自ら気づき、自分なりの答えをみつけることは 難しいけれど、 一度殻破ってみると 思わぬ気づきに 出会えるものです。

2012.08.05

コメント(0)

-

JFK最後の演説

以前スライブという映画を記事にしましたが、そこには私達が裏の闇社会にコントロールされていることが明らかにされていました。 暗殺されたケネディ大統領はアメリカの裏にいる秘密結社、巨大な闇の組織に敢然と立ち向かった最後の大統領になりました。ケネディ大統領の最後の演説はそれが真実だと語っています。 最後の演説自由で開放された社会の裏には 隠された秘密があります。 我々は秘密政府と戦ってきた人たちの歴史を受け継ぐものです。 秘密の誓約と機密事項に対して 我々は世界中で戦います。 巨大で容赦ない陰謀と 主に欲望のために その勢力が拡大しています。 それは侵入しています 侵略の代わりに。 破壊しています 選挙の代わりに。 脅迫しています 自由選択の代わりに。 それはまさに徴兵制度です。 巨大な人的資源と物的資源を保持し 堅固に防備されたビルの中で 超効率的な武器を使い 軍隊、外交、情報、経済、科学、政治を操作します。 計画は秘密のまま 失敗も隠され報道されません。 密かに計画され 反対の声は賞賛されずかき消されます。 資金も問われず 情報は公開されません。 よって政府高官達は 犯罪を実行させます。 市民の議論を鎮めるために。 私はそれをアメリカ国民の皆さんにお知らせし、警告します。 みなさんの力を貸して欲しい。 大きなものがアメリカに問いかけられています。 あなたの希望と力です。 我々が生まれてきた目的のため。 自由と独立のために。 こちらからお借りして来ました。JFK最後の演説

2012.07.14

コメント(0)

-

理想を追うということ

「白樺教育館とどんぐり倶楽部」でタケセンさんの記事を転載したところ、うり坊さんからとても貴重なコメントをして頂きました。初めはうり坊さんのコメントの意味すら判断できない私でしたが、理想を追うことの危険さを教えてくれたのだと思っています。このコメントのやりとりは「どんぐり」を実践している方も他の教育法を実践している方にも大変参考になるやり取りだと思いますので、記事にさせて頂くことにしました。 (字数に限りがある関係で一部省略しています。) Re:白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)(06/02) うり坊さん >理想・あるべき姿を追わず、目の前の現実を素直に見て、それを肯定し、受け入れるのです。 同じことを昨日偶然考えていました。 何故なら自分(や友達、大人)に対しては「理想は要らない、邪魔なだけ」と思っていたのに、子どもに対しては「理想像」がまだ残っていた自分に気がついてしまったからです(><)イタタタタ。 どんぐりでいう「理想の子ども像」も要らない、今となってはそう思います。何故ならその理想に向かうための「手法」になるから。 ありのままを受け入れる、って「理想」も「手法」もないんですよね。 まだ考え中ですが・・・。(June 6, 2012 12:45:31) Re[1]:白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)(06/02) にんじんレモンさん うり坊さんこんばんは。コメントありがとうございます。 確かに「どんぐり」も手法であることは確かですね。 きっと人間が人間らしく自然と向き合って生きることを選択していたら、教育の手法など何もいらないのでしょうね。すべての教えが周りにあるのですから。 「どんぐり」は今の環境の中で人間として生きてて行くための思考力を育てる具体的な手法を授けてくれたのだと思います。 これでもかと思考力を育てない教育・環境が意図的に推進されているのですから。ごめんなさい。答えになっていませんね。 うり坊さん、何か見えたらまた書き込んでくださいね。お願いします^^。 (June 8, 2012 23:21:02) Re[2]:白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)(06/02) うり坊さん >これでもかと思考力を育てない教育・環境が意図的に推進されているのですから。 「何でもかんでも小さなうちから早く的確に色んな事を出来るように」を「理想」としている現代の教育方針は、そもそも「間違っている」、少なくとも今の私には受け入れられない「理想」だから、そこを排除して守るというのは重要だと思っています。 それは本人の意思とは関係なく、学校や教師という別の大人の思惑が子どもに作用することなので、子どもの「ありのまま」とは違うし、「好きなように遊べ」と言って地雷原を放置するようなことはないですよね。 私が「これは危険、または違和感がある、個人的に嫌」と思うものを取り除くだけ取り除いて・・・あとはもう「お好きなように成長してください」かなぁ。 (June 16, 2012 10:51:22) Re[3]:白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)(06/02) にんじんレモンさん うり坊さん そうですね。今となっては理想像は作られて、宣伝されて飼いならされてと繋がっていくのが良く分ります。この社会における子供の理想像は間違っていると気付き、親が子供を守っていくことが今とても大切なのだと思います。 子供だけではないですね。まず大人たちこそ社会の真実にもっと目を向けて気付き、考えて行かなければいけない時期に来ている。そう思います。 >私が「これは危険、または違和感がある、個人的に嫌」と思うものを取り除くだけ取り除いて・・・あとはもう「お好きなように成長してください」かなぁ。 私も押し付けない程度に取り除いているつもりですが、難しいですね。特に意図的に発信されるものについては。 (June 16, 2012 18:00:54) 理想について。タケセンさん 理想について書いたブログがあるのですが、よろしければ読んでみてください。どう思われますか? 「理想を追う」という姿勢が、人間を不幸にし、社会をダメにします。 http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/b79f1d200d3bfde6ec88395e6cd017a9 (June 20, 2012 00:37:21) Re:理想について。(06/02) にんじんレモンさん タケセンさんこんばんは。ご紹介ありがとうございます。 ちょっと私には難しいので、少し考えてみますね。 (June 20, 2012 23:14:09)Re:白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)(06/02) うり坊さん >「理想を追う」という姿勢が、人間を不幸にし、社会をダメにします。 最近夫婦でそんなことをよく話し合います。「理想」は自分自身に対しても、他人に対しても、そして他人から作られた自分の理想像も、往々にしてマイナスに作用する、と。 1年前の私です http://ricas.blog92.fc2.com/blog-entry-576.html 今の私です。 http://ricas.blog92.fc2.com/blog-entry-700.html 正直言ってどんぐりに出会った頃は「理想の子ども像」を目指していました。つい最近まで、かも。でも、それすら要らない。ここまで来たか、私(笑)と思います(^^;(June 21, 2012 18:03:59) 「どんぐり」もあるべき姿(理想)なのか? にんじんレモンさん どんぐりを知った時、この教育方法に間違いないと 感じました。どんぐり問題の絵のイメージが描けるようにしたい。解くことが出来る 子供にしたい。 と思った瞬間からそれはどんぐりが理想になり こどもにその理想を押し付けることになる。 だから思ったように子供が出来なかった時や 自分から進んでやらない子供に対して、 酷いことを言ってしまった。 理想から外れた子供に対してイライラしたのでしょう。 確かに私はどんぐり問題が出来る子供を理想として追っていたのです。 とても危険な状態にあった訳ですね。 どんぐりの手法は素晴らしいけれど、 どんぐり問題が出来る子供を理想としてしまう親は、学校や塾の成績に 一喜一憂している親とまったく同じで、小我ということでしょうか? では自らの経験から良いと感じ、ああなりたいという理想を持つことは どうなのでしょうか?それでも理想を追うことは、自己の思想や感情を絶対化させてしまうのでしょうか? たとえ自らの気持ちから湧き出た理想であっても、理想を追うことは意識の固定化を招き、ゆるぎない。頑固。硬い。 しなやかな思考が出来ないという感情支配に繋がるのかも知れないですね。 「憧れ・想う」とは固定化されない良いイメージを意識すること。自由な自分でいることが大切なのかな。 そして他者の考えも受け入れる自由さを用意をしておくこと。 「自由闊達で豊かな心、創意工夫、臨機応変、当意即妙」 タケセンさん、うり坊さん、私に考える機会を頂き感謝します。 (June 23, 2012 08:04:28) とらわれのない心 タケセン=武田康弘さん 考え方にしても、 よいイメージ、美しいイメージ、こころの想い、にしても、 固定化=定式化してしまうと、意識=精神は絶対化されて、ほんらいの自由を失い「もの」化してしまいます。意識の死です。 どのような思想やまた方法も、日々の生を輝かし、豊かにし、日々の学びを活かす一アイテムとして遇することが大切だと思います。 どんな本や教材からも、自由な精神があれば、それを活かすことができます。どんぐり教材しか見ないという絶対化は、どんぐりの目指す世界とは異なるでしょう。何事も一つに固定しない方がよいはずです。自由にのびのびと、大胆なまでに! (June 25, 2012 00:55:17)

2012.06.30

コメント(3)

-

原子力発電に関する野田総理の発言に係る知事コメント

新潟県知事のコメントです。 転載します。 原子力発電に関する野田総理の発言に係る知事コメント 2012年06月08日 本日、野田総理が、大飯原子力発電所について「安全性を確認した」と表明しました。 現在、福島原 発事故はいまだ収束しておらず、事故の検証も進行中であり、換言すれば、意思決定過程や組織のあり方なども含めた事故原因の特定も行われていません。事故 原因が特定されなければ、対策を講じることができないことは自明の理であり、専門家である原子力安全委員会も班目委員長が安全を確認していないことを明言 しています。 このような状況下で専門家でもない総理が安全性を確認できるはずもありません。 実際、「福島を襲ったような地震や津波が起きても事故を起こさない。」と限定付きでの「安全宣言」であり、福島を襲ったものとは異なる直下型の地震等の場合は再び「想定外」という言い訳が通る説明になっています。 「電源が失われるような事態が起きても炉心損傷に至らないことが確認されている。」との発言についても、現実には、「電源が失われなくても、炉心冷却に失敗すれば、大惨事になる」ということが福島の教訓であることを無視した説明です。 さらに、政府の安全性の基準は暫定的なものであるとまで説明し、責任回避が可能な内容となっています。 この他にも指摘しなければならない事項が含まれていますが、新たな安全規制機関も未設置であり、万が一の事態が生じた場合の対策も固まっていない中で、「安全を確認した」と表明することは、新たな「安全神話」を創造することとなり、極めて無責任であります。 米国NRCでは、爆発や火災によってプラントの重要な部分が失われるようなシビアアクシデントに備えて対応(B.5.b[※])を準備しています。 国民生活を人質にして、安全を軽視した宣言となっていることは極めて遺憾であります。 ※ 米政府の原子力規制委員会(NRC)が9.11テロの翌年に米国内の原発に対し策定命令を出した「原子力施設に対する攻撃の可能性に備えた特別対策」

2012.06.10

コメント(0)

-

白樺教育館とどんぐり倶楽部(3)

教育の本質 受験を目的に生きる!? 体遊び→豊かな心→優れた頭 白樺教育館館長 武田康弘 受験を目的に生きる!? そういう少年・少女時代をおくった人は、人間的に豊かでしょうか? 自他への愛が育っているでしょうか? 生きるよろこびを広げているでしょうか? 芯の 強さをもった優しい心の持ち主になっているでしょうか? 余裕のある心身、豊かな実力をもった魅力ある人間に成長しているでしょうか? 私 は、30 年間、多くの子どもたちと深く交わってきました。多くの相談を受けてきました。多くの家庭崩壊を見てきました。目先の狭い了見や外的価値に基づくプライド によって、人生を暗く、重く、悦びの少ないものにしている人たちを見ると、「ほんとうに不幸だな」、と悲しくなります。自分で自分の首を絞めている、でも そのことに気づかない。形だけを整えようと必死になり、どんどん中身は狭く固くなる。情報に振り回され、他者の目を気にして自分の心のありよう・物事の本 質を見ようとしないために、「出口のない世界」でもがき苦しむ。 そのことで一番犠牲になるのは、誰でしょうか? ほんとうは、一つも難しいことはないのです。 自分と子どもの「ありのまま」をよく見ること。善悪を抜きに、まず、そのままを受容すること、それがはじめの=絶対の一歩です。理想・あるべき姿を追わ ず、目の前の現実を素直に見て、それを肯定し、受け入れるのです。 そういう心が基本としてあれば、自ずと心身は動き出します。ありのままを受け入れると、世界が変わるのです。受動的な意識・脅迫神経症(きょうはくしんけいしょう)のような不安定な心・他者の評価に怯(おび)え る弱い精神は、だんだんと薄らいでいきます。そうして、自分がよいと思うこと、自分がほんとうにしたいと思うことに「真っすぐ」になれると、心は、積極 的・能動的に、強くなります。他者がどう言うか?ではなく、少しずつ自分を信じられるようになり、心は安定を得るのです。 大 人(親・ 教師)子ども共に、そのような心の安定・広がり・発展があってはじめて、「勉強・学習」に落ち着いてとり組むことが可能になります。「心」を豊かに強いも のにすることと一緒にでなければ「頭」も鍛えられないのです。これは人間の生の原理です。けっして切り離すことはできません。 では、豊かな心を生むための基本となる条件は何でしょうか? それは、心身全体で子どもと交わることです。抱っこ、オンブ、たかい・たかい、ふざけ合い、取っ組み合い、肩もみ(足もみ)し合い、いろいろ工夫して体遊びをすることが必須です。率直、自由、柔軟、臨機応変・当意即妙のしなやかな心は、【心身全体による豊かな触れ合い】が生み出すもの。一本調子、融通(ゆうづう)が利かない、頑固、臆病、ギクシャク、固い自我、厳禁(げんきん)の精神、暴力性、居丈高(いたけだか)、尊大・・・は、豊かな体の触れ合いのなかった人に共通する悲劇(人生の失敗)です。 このような心の持ち主は、生きた有用な頭の使い方ができません。意味をつかみ、全体を把握(はあく)できる健康な頭脳とは無縁です。公理・公式にあてはめるだけ、ハウツーによるパターン思考、丸暗記の事実の羅列(られつ)、情報に操(あやつ)られる判断。こういう死んだ頭・機械のような不幸な頭は、上述した固く貧しい心がつくるもの。 囚(とら)わ れの少ない意味をよくつかめる生きた頭は、情報に操作されずに、自分が真に自分自身としてよく生きるための絶対条件です。自立した優れた頭を、私は民知と いう知=頭と呼びますが、この民知の頭をしっかり育てれば、特殊な受験校(不健全な学校)以外ならば、特別な勉強などしなくても、入試は簡単です。私は 30年間、哲学しつつ教育に携(たずさ)わってきた者として、自信をもって断言・保障できます。 楽 しく・面 白く触れ合い、たくさんおしゃべりすることが、力のある優れた頭脳を育てる必須の条件。どんな話でも、「へ~、そうだったの、そうなのか」と聴くことが何 より一番です。それは子どもの心を心地よくヌクヌク満たします。そういう心になってはじめて、いろいろな知識や考えを吸収する準備が整い、頭が回り出すの です。子ども・人間は機械=ロボットではありません。心と頭と身体は切り離せないのです。悦(よろこ)びのないところに、よきものは何一つ生まれません。みなの役に立つ優れた頭脳は育ちません。 心身の豊かな触れ合い、楽しい対話、この何より一番大切なことが極めて不十分にしか行われていないところに、教育からはじまる日本のすべての人間・社会問題の元凶(げんきょう)があります。これが、型はまりの様式主義の文化を生んでしまいます。 子どもの話を聞かずに、「こうしなさい、こうすべきです」、という躾(しつけ)と称する言説は、正直な心、自分の感じるところ・思うところにつき、そこから真に自分の頭で考えるという何よりも重要な営みを元から潰(つぶ)してしまいます。哲学は成立しようがありません。 頭の芯に「脅迫観念」が植えつけられて、紋切り型(もんきりがた)の面白みのない人間や、肩書きだけで実力と魅力に乏しい人間しかつくりません。テレビで政治家や官僚の顔を見れば誰でも分かるでしょう(全員とはいいませんが・笑)。まさに「顔は顕現する」(レヴィナス)です。 子どものありのままを受け入れ、よく付き合い、それを楽しむこと、それが教育の本質=原点です。理想・あるべき姿を追う愚かで弱い精神からの脱却が急務です。「幸福をつくらない日本というシステム」(ウォルフレン)を変えていくためにも。有用な優れた頭を育てたいならば、何よりもまず楽しくなれる「心の環境整備」が必要です。闘争・蹴落(けお)とし・勝ち負け・ギスギスの心は、遅かれ早かれ必ず人格破綻(はたん)をもたらします。 他者への優越・抑圧に過ぎない単なる「事実学」の集積ではなく、生活世界に根差した生きたほんものの知=「意味論」でなければ、有用な価値ある「知」にはなりません。心身全体による豊かな交流が、意味の分かる生きた有用な頭を育む、が結語です。 (2007.3.19) 武田先生ありがとうございます。

2012.06.02

コメント(13)

-

白樺教育館とどんぐり倶楽部(2)

認識における言葉 体験能力 よき生 武田康弘 教育が普及した近代社会―啓蒙時代以降、私たちは、事象―事態を言葉や数字等の記号に表すことで「分かった」と思うようになってしまいました。それがしばしば的外れの「確信」(紋切り型で形式的―表層的な理解)でしかないことに気づこうとしません。 元来、言葉や数字は過剰になると物事は見えなくなるものです。 肝心なことは、心身の全体を使って直截に知ろうとすることーよく 見て、よく聴いて、よく触れて、よく味わうことです。言語化したりされたりする以前の豊かで大きな世界を心身の全体を使ってよく経験すること。言語によっ て観念化される前の事象―事態そのものを全身で感じ知ろうとすることです。 言葉に言葉がもつ以上の役割を与えてしまった言語中心主義、言葉を神にしてしまう言語教が、世界を小賢しく小粒にしてしまい、神経質でかつ鈍感な人間を生み出してしまいました。言語だけを明確にする技術を仕込まれた哀れな「優等生」は、自分には何も見えていないことに気づきません。柔らかく掬い取るように対象と触れ合うことのできない本質的に鈍感な人間を、私たちの社会では優秀と呼んでいます。 だがしかし、偽善―形式主義―紋切り型の言葉=社会システムを変えていくにもやはり言葉を使うしかありません。 言語を神にしてしまう上記のような逆立ちを防ぐために注意しなければならないのは、 1. 言語を明確にすることではなく、言語は、意識を明晰にする手段として使うこと 2. 言語によってできることと、言語ではできないことを区別すること です。 心と体で感じること、想うこと、五感の全体で感じ知ることー感覚の明晰と悦び、感情の豊かさと深さ、それこそが核心です。人間の幸福=よき生とは、詰まるところ心身の快活と充足であり、魂の覚醒と喜びなのですから。 よき生のためには、記号化(言語化―数字化)したことで「分かっ た」―「知った」と思う単純で硬直した意識を繊細でしなやかなものにする必要があります。観念が優先して言語に囚われている人は、目の前の物、事象、事態 が全然見えません。感覚が鈍磨して空気を読むことができません。気配を察することができません。心身が硬く、型はまりで、自己の観念に閉じこもっている と、自分を取り巻く世界からエロースを汲み取ることができなくなります。 豊かに感じ、豊かに知ることが、よく生きることです。心身全体で感得し、心身全体で生きたいものです。よく見、よく聴き、よく触れ、よく味わう力=体験能力を養うことが、人間に言語使用を可能にしている想像力の世界を広げることになるのです。体験と想像の力が乏しいと全ては砂上の楼閣(ろうかく)となって、生きる意味が消えてしまいます。 認識における言葉は、意識を明晰にするためや、既成社会に囚われ ている心を解放するためにこそ使われるべきものです。言葉によって固定観念に縛られ、身動きがとれなくなったのでは本末転倒です。価値ある認識をもたらす 生きた言葉の使用には、体験と想像の力が不可欠です。頭と心と体のすべてを存分に使って、生き生きと知りー生きようではありませんか。 (2004.2.29)

2012.06.02

コメント(2)

-

白樺教育館とどんぐり倶楽部(1)

以前に記事を転載させて頂いた武田康弘氏の HP「白樺教育館」にはどんぐり倶楽部じゃないの? と思うほど共通した理念が書かれています。 ここで転載させて頂きたいと思います。 躾(しつけ)と称して子供の心を抑圧していませんか? 武田康弘 お母様、お父様、 教育とか躾(しつけ)と思って(妄想してー失礼!) 子どもの心を抑圧し、歪めてはいませんか? 発育、発達には順番があります。子どもは、十分にふざけ、おどけ、ばかを言い、けんかをし、悪さをしなければ、まともな大人にはけっしてなりません。 早く大人にしようとすれば、小利口のつまらない人間か、外見だけを整えた偽善者か、心の深部に不満を抱えた犯罪予備者にしかならないのです。 高校生になり、二十歳になって「狂って」いる青少年は、幼少期―小学生までの時期に、十分にばかを言い、やれなかった(保護者―親によって抑圧された)子どもたちの姿です。 自然な<順番>をわきまえない大人の迷いや身勝手が、子どもを狂わせるのです。生まれつき悪い子どもなどいません。いるのは、いやらしいエゴや偽善や権威主義や集団同調の外面(そとづら)人間としての大人だけです。子どもの問題?などはないのです。あるのは、大人である私やあなたの問題だけです。 楽な、時間と労力を省いた手抜きの教育や、見栄を張り上辺(うわべ)だけを整えるゴマカシの教育が、ダメな人間を輩出するのです。 点数にしか興味をもてない実力のないオタクや、流行と情報に踊らされる軽薄者や、暴力を肯定するおぞましい犯罪者は、型にはめられた良い子―大人にとって都合のいいこを作ろうとした結果生み出されたものです。 順を踏むこと、「飛ばし」の英才教育(見世物としての子どもをつくる上げ底教育)をしないこと、これは教 育の原理です。子どもは自分でいろいろと試してみる精神的余裕が持てないと、主体性のある人間にはけっしてなりません。子どもを「病気」か「ロボット」に するために必死で努力する!? もうそろそろこんな「狂って」いて「損」で「愚か」で「非現実的」な行為は、やめにしたいものです。 子供の心が真に解放されないと、本当の知識や知恵の教育も始まらないのです。○△式や進学塾のシステムに乗せてマニュアルに従わせ、現実への応用の利かない頭脳をつくっても本人が不幸なだけですし、今の世の中には通用しません。子どもには、日々の経験に根差した意味をつかめる<ほんとうの勉強>をしてもらいたいものだと思います。 (2004.3.5)

2012.06.02

コメント(0)

-

学習まんが

息子は週一二回のどんぐり問題だけをやていましたが、社会や理科の点数が良かったのは、学習まんがの影響があったと思います。最初の一二冊(まるこちゃん)は私が買いましたが、その後は息子のリクエストで増えていったものです。特にまるこちゃんシリーズは何度も読んでいます。 それから、皆さんご存知だと思いますが、学習漫画 日本の歴史 20巻+別巻3冊 全23巻セット息子が小学4年生の時に私が買ったものですが、まったく興味を示さなかったので、押し入れ行となってしまいました。小学5年生の時に、ゲームの「信長の野望」にハマって以来、 歴史に興味が出てきたようで、ある日「歴史のまんががあったよね?」と言って来ました。小学6年で歴史の授業が始まってからは何度も読み返している姿を見ています。 見向きもされなかった本も 今はこんな感じ 。

2012.05.13

コメント(4)

-

まとめ***「東大病」からの快癒***

私がまだ子育てをしていない時から、職場で感じていたことに、高学歴者に対する漠然とした違和感がありました。普通に考えれば分ることなのに、考えられない。何から何まで指示を求めてくる人。同じようなことを何回も質問してくる人。自分の判断でやるが、常識では考えられないようなことをする。一時はこの常識から外れた思考が、もしかしたら、ひらめきに繋がるのかも知れない。などと考えたこともありました。しかし、3.11以降、やはりこれは間違いであると感じました。 以下武田康弘氏「思索の日記」より転載します。 東大法学部卒の頭の悪さー単なる事実学の累積は、不幸を生みます。 記憶マンや情報処理に長けた人を、人間としての「頭がよい」とは言えないでしょう。 自分の日々の生活から、多様な意味と価値を見出す能力がなければ、人間とは、何かを「処理する」だけの存在にすぎなくなります。 受験テストで高得点が取れる型を身に付けた人は、「自分の体験を基に自分の頭で考える」ことがひどく苦手です。 東大法学部卒の人は、わたしの知る限り、従順・真面目ですが、既成の枠組みの中でしか頭脳が働かず、本質を抉る力が驚くほど弱く、到底、人間としての頭がよいとは言えません。 しかし困ったことに、彼ら(彼女ら)は、自分は頭がよいと思っています。「自覚した罪は半ば許されている」という格言がありますが、無自覚ではどうしようもありません。 そのような人がさまざまな分野でトップを占めているわが国は、不幸です。 どうでもよい事実の積み上げばかりが行われ、根本・本質についての意味論的追求がないのでは、人間の生と人間の社会としては失敗・失格です。知的教育を根 本的に見直さなければ、わが国の未来は開けないでしょう。日本人の多くが罹っている「東大病」からの快癒は、出直しのための基本条件です。 ああ、 紋切り型!!

2012.05.05

コメント(3)

-

まとめ***これから***

これから世界は大転換期を迎えます。今までの価値観や常識の中で生きることは難しくなってくるでしょう。今思っているのは、いかに教育とマスメディアの洗脳を受けずにいられるかです。教育を受けた人ほど、その洗脳が強くなるのは、今の日本を見れば分ります。今になって思いますが、どんぐりはこの洗脳から外れた人間本来の教育の姿なのですね。どんぐり的思考力を育てることを権力者は望んでいないってことです。 これからの息子の学習についてどうしようかと迷い、個人指導塾を検討したりしました。でも 親は何もしないという選択をします。何もしないというより、彼の領域に口を出さないということにします。彼が質問してきたら、私の知る限りの情報を提供したいと思っています。 相手が理解してくれなくても、自分の知識を相手に押し付けてはならない。相手には相手の学びのスピードがあるので、強制的に教え込んではいけない。相手に 任せて、自由にさせてあげなさい。決して、相手に自分の判断や経験から学んだことを教えて相手を変えようとはしないこと。相手に対して、自分の生きている 姿を見せていればいい。ただし、相手から質問を受けたら、それに答えてあげなさい。(ドロレス・キャノン)

2012.05.03

コメント(0)

-

まとめ***卒業***

ブログから伝わるの私のイメージは、多分優しくて忍耐強い母親に写っているのだろう想像しますが、・・・(違うかな?)ブログってどうしても良いことを書きたくなりますよね。マイナスなことはあまり書きたくない。なので、実際はどんぐりをやる時も、なんとか息子にどんぐりをやらせたくてジタバタしていました。最初の頃は酷いものでした。結構ひどい言葉をいったりもしたのに、息子はついて来てくれました。息子が小学校を卒業する時に、「やる気をなくすようなことを言ったのに、よくついて来てくれたね。今までありがとう」と言いました。これからは、息子の力で何とか工夫して頑張って欲しいと思っています。 13歳の誕生日までやってもいいかなと思っていましたが、生活がガラリと変わったのを機にどんぐりを卒業したいと思います。そして私もどんぐりを卒業させて頂こうと思っています。絶対学力という本に出会えて、私自身が変わることが出来ました。ここから学んだ知識と出会いは私の生き方を大きく変えることになるでしょう。本当に感謝してもしたりない気持ちです。これからは、どんぐりから学ばせて頂いた事を私の言葉で伝えて行けたらなあと思っています。 お約束の12歳のどんぐり問題ですが、アップする気持ちが湧いてきません。たぶん、あまりお伝えすることがないからだと思います。ごめんなさい。 今後はこのブログで続けていくか、別なブログにするか検討中です。 出来れば、息子がどんな大人になるか人生を楽しめる大人になっているかまでお伝えしたい。その頃日本はどのようになっているのでしょうか・・・

2012.05.02

コメント(0)

-

話題の映画です。

話題になっている映画です。ぜひ皆さんにも見て頂けたらなあと。 無料でしかも見やすくなりました。二時間ほどですが、途中で休んでもまたそこから始められます。アドレスは入れなくても大丈夫です。 画面の左下のEnglishのところで日本語が選択できます。衝撃的な内容ですが、真実を語っていると 私は思っています。 http://www.thrivemovement.com/the_movie 世界中の教育が危ないんですね。 教育が洗脳の道具として使われているのです。 なぜ思考力を育てられない教育になってしまったのか?なぜ学歴の高い人達が御用学者となってしまったのか? そもそも本当に思考力を育てたいと思っているのか?それとも教育者自身が洗脳されているのでそのことにすら気付かないのかも知れないですね。

2012.04.07

コメント(2)

-

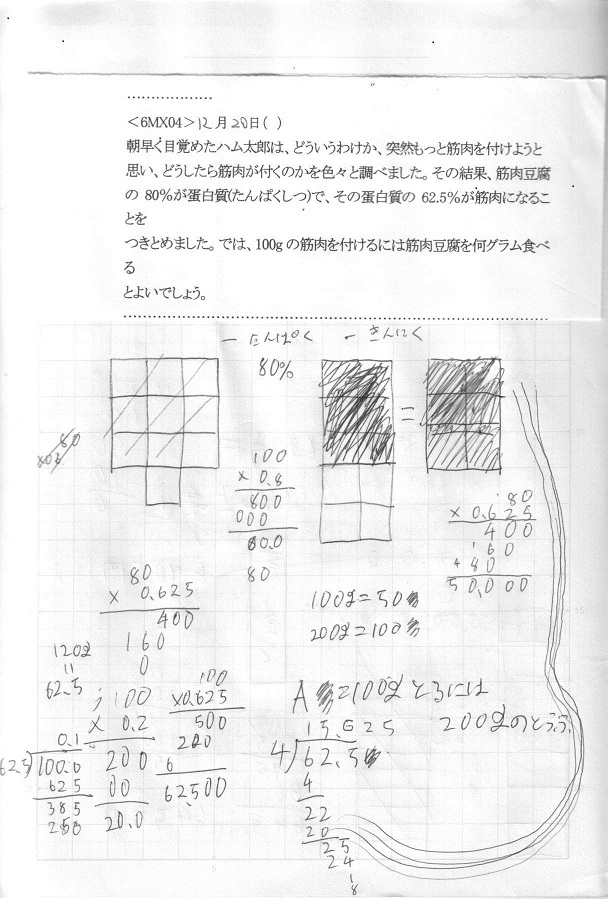

筋肉豆腐の問題

ほんとにゆっくりになると思いますが・・・ 12歳でやったのどんぐり問題 数題と 「まとめ」みたいなことを 書いてみたいと思っています。 <どんぐり問題6m×04> 6年生の筋肉豆腐の問題 前にやった時のことを 思い出して、 おお、6年生の筋肉豆腐の問題か、 流石に難しいなどと考えていたら、 中々解けない 私を横目に サラサラと解いてしまった。 私のやり方とは違って 簡単な式 これでいいの? あっていると思う。 分らない。 またうり坊さんに教えて貰おうかな

2012.03.03

コメント(0)

-

<原発>冷温停止の真実

NHK「冷温停止宣言」野田首相記者会見中継を打ち切られた部分

2011.12.18

コメント(0)

-

さて問題です。

どんぐりもあと半年くらいで卒業かなと思っています。12歳までってことは、年齢が12歳の間はやっていてもいいのかなと思ったりしてはいますが、息子次第ですね。さて問題です。 しつこく送られてくる進研ゼミの冊子マンガに書かれていた問題です。 集めた500円玉をはかったら、210gあった。500円玉は70gで5000円 になる。500円玉は全部で何円分あるか?息子はこれを読んですぐに簡単!と言いました。だって70gは210gの1/3だから5000×3=15,000円じゃん。 これは最近学校で出題された問題。 1/100000の長さが1.3cmです。その長さの1/20000の長さは何cmでしょう? 息子は嬉しそうに、「オレの他にあと一人しか出来なかったんだよ。頭の中でできちゃった。」どのように解いたの?と聞いてみた。まず、長い線があるよね。それを1/100000すると1.3cmになるよね。ってことは1.3cmを100000倍すると元の長さにもどるよね。だから、元の長さを1/20000すればでるじゃん。ほほーーっ。しっかり頭の中でイメージしているではないか。描いたイメージを動かして考えていますね。二問とも難しい問題ではないですが、視考力を使わないと問題の意味を理解するのが難しいのだと思います。恥ずかしながら、私はこの二問ともとっさに答えることは出来ませんでした。小脳にコピーされていないので、いつも最初からやらなければならないパターンなんだきっと・・・

2011.11.12

コメント(0)

-

久々にどんぐり問題アップします。

久々にどんぐり問題をアップします。夏休みはどんぐり問題をお休みしていたので、息子にとっても久々のどんぐりタイムでした。最近は私より、速く終わって待っていることが多くなりました。えっ、もう分かったの?ちょっと待っていて。う~ん。 時間を掛ければ解けますが、かなり息子より遅い。・・・おかしいなあ?同じように絵を描くけど、その後が速い。どんぐりを一緒に始めてから、つい最近まで、私が先に解けて息子を待っていた。ゆっくり、じっくり。息子のやり方にちょっとイライラしながら、祈るような気持ちで、じっと待っていた、あの頃を思い出す。「集中してとか」、「もっと簡単に解けるのに。」途中で口を挿まれたらじっくり考えられないし、やる気もなくなるよね。反対の立場になって、初めて分かるこの気持ち。 6年生になった頃から、急に速くなった気がする。速いことが良いことなのか分からないが、小脳思考のネットワークが動き始めたのだろうか・・・という気もする。 ・・・と言うことは私の小脳にはコピーされなかったということか。ちょっぴり期待していた私。

2011.09.03

コメント(0)

-

個人面談に行って来ました。

個人面談に行って来ました。評価は気にしないと言いながらも、実際、どんぐりだけやっていて、どうなの?と気になるところだと思います。20枚くらいのテストのファイルを手渡されました。(最近のテストはすぐ返されずファイリングしてあります。)だいたい70点から100点でした。平均すると85点くらい。特に理科や社会は点数が良くすべて90点以上でした。はっきり言って、社会と理科は心配でした。どんぐり的読解力と思考力はすべての科目に通じるものなのだと、理解してはいましたが、記憶ものを家で復習無しで行けるのかと。 相変わらず、息子の家庭学習は毎週2回のどんぐり問題だけです。他に漢字や英語の語順訳などをやってみましたが、ついついやらずじまい。どんぐり問題だけは、自分からやると言うところを見ると考えることに快感があって、楽しんでやっているのだと思います。 気になる漢字の書き取りについてですが、4年生のころに、0点は嫌だと言い、テストの前には覚えるようになりましたが、結局小テストは満点でもまとめのテストになると散々な結果でした。5年生になると小テストにも力が入りませんでした。しかし、6年生になったら急に漢字のテストが90点代を取ってくるようになりました。家でこつこつとやっているようには見えませんが、宿題の書き取り5字くらいを毎日やっています。5年生までの個人面談では必ず、「漢字の書き取りをやらせてください。漢字は毎日こつこつと覚えるしかないですからねぇ。」と言われ続けました。今回の面談で初めて漢字に関しては何も言われませんでした。間違っているところを見るとイメージで覚えているのが分かります。なんと言うか気持ちは分かるなあ・・・とう間違え方で。先生からは、「間違え方が変わっている」とか、「何回も書いて覚えている字ではない」と言われました。たくさんの生徒さんの字を見ている先生から見れば分かるのでしょうか。「漢字は一字でも書くことが出来れば、その思考回路は出来ている。」そう思えば焦る気持ちも抑えられます。急いで覚える必要はないと思って間違いなさそうです。「塾に行かなくても大丈夫なんだよ。」と息子。そんな自信をつけることが出来たのはどんぐり倶楽部のおかげです

2011.07.31

コメント(2)

-

衆議院厚生労働委員会 「放射線の健康への影響について」

やっと影響力のある人が感情を出して発言してくれました。http://www.youtube.com/watch?v=DcDs4woeplI&feature=autoshare ぜひ拡散お願いします。

2011.07.29

コメント(0)

-

ツイッター始めました。

ツイッターを始めました。宜しくお願いします。今もつぶやいて来たところですが、こんなに暑い夏なのに、蝉が鳴いていないのです。不気味な感じすらしますね。この静けさは・・・

2011.07.17

コメント(4)

-

どんぐり近況

小学六年生になってからのどんぐり問題が一つもアップされていない。いけないなあ・・すみません。そのうちアップします。息子は週二回のどんぐり問題を自分からやっています。文章の動物などを絵に描くことはだんだんしなくなって来ました。遊び心が無くなってくるんでしょうか。なんだか寂しい。

2011.07.16

コメント(2)

-

原発推進御用学者の大罪

原発について真実を知ることが出来る 情報を提供してくれている、小出裕章先生が 過去に誠実に真実を伝えようとしていた姿を 見ることができました。 内部被爆について参考になることも、お話なさっています。 雲隠れした「プルトニウムは飲んでも安心」の大橋弘忠 東京大学の教授と京都大学の助教(助手) なぜ安全なのかのデータも根拠もなく、 理論的に説明もせず、 思考停止状態の教授と 具体的なデータや資料を 揃えて正直に説明している小出先生 感情教育の結果を見るようです。

2011.06.18

コメント(0)

-

3月15日と16日かなりの量の放射性物質が

3月15日と16日かなりの量の放射性物質が関東に飛散しました。私も顔がヒリヒリした日を思い出します。フランス大使館では飛散の10時間前に日本に居住している自国民に対して注意を促すメッセージを流しているというのに、日本の政府はまったく何もしなかったどころか、マスコミと御用学者が「健康には何ら影響の無いレベル」と報じたのです。 東京台東区で年間許容量の1ミリシーベルトが一日で この事実はネットを検索すれば分かることなのですが、未だに事実として報道されないために、知らない人が多いと思います。事実私の周りの人達は知らない人が多いです。このことが、子供たちを守ることに対するいろいろな対策がまったくされない原因となっています。

2011.06.06

コメント(0)

-

目に見えないものへの恐怖、今学校があぶない。

人間は目に見えないものに、なんて無防備なんだろう。 今回の原発事故では福島の汚染は大きく取り上げられていますが、関東も汚染されています。それは、目に見えない放射性の物質として降りつもり、地面や路面、あらゆるところにひそんでいます。目に見えないから、その危険性に気付くことが出来ないのだろうか?そして、5年、10年、20年後私たちはその結果を見ることになるのでしょうか・・・ その時初めてことの重大さに気が付くのですか? 大人は自分で選択できるけど、子供は出来ません。そして、小さい子供ほど放射能の感受性があることを心に留めて考えなければいけないのです。 関東の学校の校庭も例外ではありません。行政はまったく対応をしていません。校庭・給食・遠足・修学旅行・運動会・・・まるで、原発事故など無かったかのように、今まで通りの日常が過ぎていきます。あれだけの事故が発生したのです。今まで通りで行くはずがないことに気が付いてください。 ある小学校の「学校だより」が見られました。小学校の校長先生が、あろうことか嘘ばっかり言っている御用学者の言うことを鵜呑みにしているとは・・・(絶句) <ある小学校の学校だよりから抜粋>原子力発電所の事故以来、多くの人が不安に感じ、放射性物質、放射能、放射線という言葉に怖いものを感じていますが、ニュースなどをよく聞いていると、放射線の恩恵をうけているということも分かってきました。新聞等で各地の放射線量の変化を見ていくと、通常とほとんど変わらない場所も多々あります。私たちは、正しい情報を得て落ち着いて行動し、過剰な反応は抑えなければいけないと改めて思いました。 天然の放射能は体に蓄積しないようになっていますが、人工の放射能は蓄積してしまいます。体内に入った放射能は体を攻撃しつづけるのです。 放射線量は低くなっていますが、降り積もった放射性物質はそう簡単には消えることはありません。セシウムの半減期は30年から40年です。怖いのは内部被爆です。 武田邦彦先生のブログから「被曝場」と化した学校・幼稚園

2011.05.17

コメント(0)

-

感情教育の大切さ

息子のどんぐり記録を伝えたいと思って始めたブログですが、今の私には原発のことが頭から離れません。しばらくお付き合い願いたいと思います。 今回の原発の報道を見ているうちに、日本は感情教育に失敗していることが明白になったと感じます。記者会見する人たちが、無表情でロボットのような顔で恐ろしいことを平気で話しています。たまらなく、恐ろしく思うのです。なぜ?あの人たちは、感情が表に出ないのだろう?自分たちの責任において行っていることが、どんな深刻な事態になっているのか分かっているのだろうか?見ている私たちでさえ、あの表情で言われたらたいしたことない?と感じてしまうほどです。分かっていて、表情にでないとしたら・・・もっと怖い。感情がない? 思考してない?だから、こんな恐ろしい原発を推進して来たのか?知ることよりも、感じることがいかに大切か親は肝に銘じなければいけないと思います。 私は、子供にとっても、どのようにして子供を教育すべきか頭を悩ませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと堅く信じています。(レイチェル・ルイスカーソン センスオブワンダーより)以前載せた子どもたちへの一番大切な贈りもの 普通の穏やかな日常が続いています。でも一瞬のうちに崩壊する危うい生活を送っていることに気がつかないと取り返しのつかないことになります。 今福島で何が起こっているのか。福島のお母さんたちは逃げたくても逃げれないと訴えています。すべての日本人が考え、感じる時です。福島老朽原発を考える会 (フクロウの会)

2011.05.02

コメント(0)

-

脱原発を目指して

息子は小学6年生になりました。世の中大変なことになっていますが、周りの子供たちはとても元気です。私たち大人が、このあどけない元気さをどこまで守ってあげれるのかと、時々無性に不安になります。 居ても立ってもいられなくて、原発反対のデモに参加してきました。自分に今できることをやろうと参加しました。2500人、集まりました。同じ気持ちで、こんなに集まったことに嬉しくて、涙が出て来ました。 でもまったく報道されないんですよね。マスコミの情報操作がここまでとは・・・身をもって経験しました。各地でデモは行われているようです。全国のデモ福岡のお母さんたちが子供たちの健康を心配して、立ち上がっています。痛いほどその気持ちが伝わってきます。 原発はなくても電力は足りるのです。利権に群がる人たちが、私たちの生活を脅かしているのです。どうか、真実を探してみてください。 城南信用金庫の理事長が素晴らしいメッセージを寄せています。脱原発宣言日本は変われると信じたいです。

2011.04.15

コメント(0)

-

日本はどうなってしまうのだろう。

昨夜この動画を見て震えがとまらなくなった。とても身近なことなのに、あまりにも原発について知らなかった。http://www.youtube.com/watch?v=MiYz6dxfw7E 真剣に原発の廃止を考えなければ。 こちらで全国の放射能濃度が見れます。 http://www.asyura2.com/index.html

2011.03.27

コメント(0)

-

準備学習

息子との会話で準備学習の素晴らしさを感じたので、書いて置きたいと思います。 先月にあった個人面談でも先生からお話があったのですが、「算数はこれから、割合に入っていきます。この辺から理解できないお子さんが出てきますので、家でも見てあげて欲しいのですが。 」とのことでした。 昨日、息子は宿題があるらしく、算数のプリントをやっていました。見ると、割合と少数の関係の問題でした。そんなに難しい問題だと思わなかったので、「あら簡単ね。」と思わず言ってしまったら、息子は、「そうだよね。簡単だよね。「でも、みんな難しいって言うんだよ」「なんで分からないんだろう・・・。」と首をかしげていました。 そうか、先生も言っていたなあ・・・と思い出しながらこれが「どんぐり」で言う準備学習の効果なのだと素晴らしさを実感したのでした。

2011.01.22

コメント(0)

-

真実は真実を引き寄せる。

「どんぐり」は教育の真実なんだと思う。 世の中には沢山の情報が溢れていて、私たちはその情報の中で、ある意味洗脳されているのです。毎日テレビのニュースやCM・インターネットで発信される情報は、あたかも正しい情報のように、流されてくるけれど、その情報は間違っているかも知れないと、感じることが非常に重要なのだと、今まで以上に感じた一年でした。 「どんぐり」という、教育の真実に出会ったことは、少しづついろいろな真実に出会うきっかけとなりました。•・ ・・・真実は真実を引き寄せるのではないかと思うばかりです。 「どんぐり」に出会った時にも感じましたが、真実は想像以上に、いや想像を絶するほど、私たちには伝わって来ません。 幸いにも私たちは、インターネットという情報操作が及ばない世界を手に入れることができたのですから、いくらでも真実に近づくことができると思います。 でもその情報を検証して、判断するのは自分です。これが真実だと思ったことも、もう一度裏から調べたり、自ら体験してみたりすることが大切であることは、言うまでもありませんね。 では良いお年を・・・

2010.12.30

コメント(0)

-

お久しぶりです。

なんともう12月になろうとしているんですね・・・この半年で私自身にやりたいことが増えて、土日の生活ががらりと変わりました。 やりたいことがある興味が湧くこの感情が生きる力になると 今更ながら実感しています。どんぐりに出会ったことは、親の私にもいろいろな影響を与えていたのかも知れません。そして、どんぐりとの出会いは、私の人生を変えるような出会いを与えてくれました。(変えるようなじゃないな、変えてくれました。) このブログを閉じようか考えましたが、細々と続けていこうと思います。現在の息子の状況です。小4の問題を週1か2の割合で続けています。やらない週もあります。宿題は本人にお任せ。学校の勉強は一切やっていません。

2010.11.28

コメント(2)

-

夏休み

夏休みは、なるべく外での体験が出来る環境設定しました。キャンプに行ったり、手を伸ばせば自然がいっぱいの田舎で過すごします。念願の釣りに挑戦するそうです。 小学5年生ともなると、塾の夏期講習もスケジュールがハードになるようで、息子の友達は、遊ぶ約束も出来ない状態です。 夏休み・・・ 朝から晩まで虫を捕ったり川でザリガニやタニシを捕ったりしました。あの貴重な子ども時代が宝物のように思えて来ます。 あるサイトに載っていました。息子を見ていると、何を求めているのか分かるような気がします。男の子がゲームに夢中になる理由も・・・ 男の子は誰でも心の中におもしろくて刺激のあるあそびを求めるうずくような心の隙間を持っている。そして、もしこの隙間をためになるおもしろくて刺激のあるもので満たしてやらないと、彼は、ためにならないおもしろくて刺激のあるもので満たそうとする。」と。 セオドア・ルーズベルト・ジュニア

2010.08.08

コメント(0)

-

10歳の壁プロジェクト報告書

どんぐり倶楽部のHPにリンクされていた「10歳の壁」プロジェクト報告書 確認は出来なかったけれど、内容は去年放送された (途中までですが動画が見れました。) NHKのクローズアップ現代「10歳の壁を乗り越えろ」の取材メモだと思う。たぶん、番組を作るにあたって裏ではあれだけの取材をしたのですね。はっきりとどんぐり方式に焦点をあてたこの取材メモは一読の価値ありです。 ほんとうはこの取材メモの方を伝えたかったのかも。

2010.06.29

コメント(2)

-

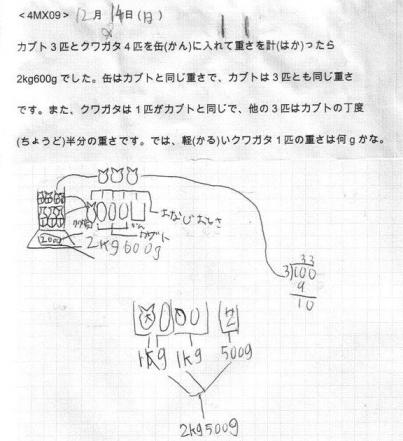

小4絵解き文章題カブトとクワガタの重さは?

同じ様な問題で、どのように息子の思考が変化していったか見てみてください。上の二問はお宝帳行きになった問題です。 4年の12月にやった問題がこれ<小4絵解き文章題4-9> なんだか数字合わせな感じで終了・・・ 5年の5月初めにやった問題がこれ<小4絵解き文章題-14> 絵はイメージ出来ています。そこから答えを導きだすことが出来ませんでしたが、イメージできたので、「分かる」は近いかも・・・ 6月24日にやった問題です。<小4絵解き文章題-26> 文章のイメージをしっかり描き缶の重さも加えてカブト11匹分であることを導きだし、全体の重さで割っています。思考回路が繋がったようです。 普段しないたしかめまでしてます。でも130円って 自然に思考回路が繋がるよう問題を考えてあるんですね。 教えるのはもったいないです。ゆっくり行きましょう。

2010.06.26

コメント(2)

-

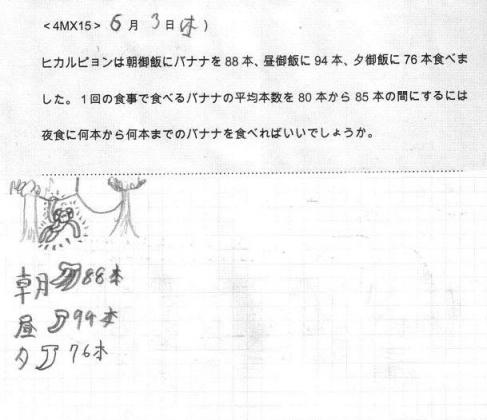

少4絵解き文章題-15お手上げ~

お手上げ~まず問題の意図するところが分からない。私も一応やってみたけど、答えが違っていたなので、今回は絵をたのしもう。ヒカルピョンの絵(☆のような)を描いていたら、「おかあさん、ヒカルピョンは猿でしょう。バナナを食べているんだから。」 息子の絵を見たら可愛いお猿さんの絵が・・・ふふ さてさて、いつか解ける日を楽しみにお宝帳へ~~ <小4絵解き文章題-15>

2010.06.12

コメント(0)

-

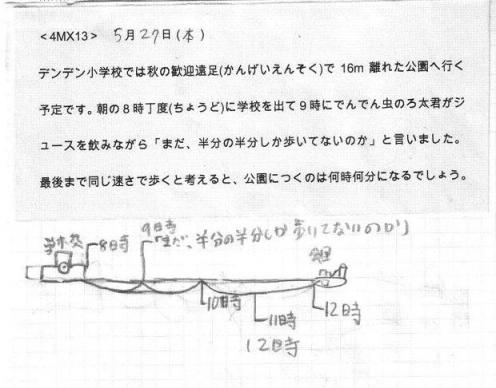

小4絵解き文章題-13まだ、半分の半分しか歩いていないのか

「でんたくん」はあっけなく却下されてしまいました。すでに数字という記号を使って計算しているのをイメージ計算するのは時間が掛かるのかも知れません。「最初からやってればいいかもね。」と言われてしました。 <絵解き文章題4-13> どうしても式で考えようとする傾向があるので、絵を描くことが大切文章のイメージを絵に描けなければ答えが合っていてもだめだからねと何度となく言っていたら、 「式は全然書かないで解いたよ!」 そこから式は書けるかなあ?と聞いてみたら、 「式は書かないから」 ・・・まっいいか・・・

2010.05.29

コメント(0)

-

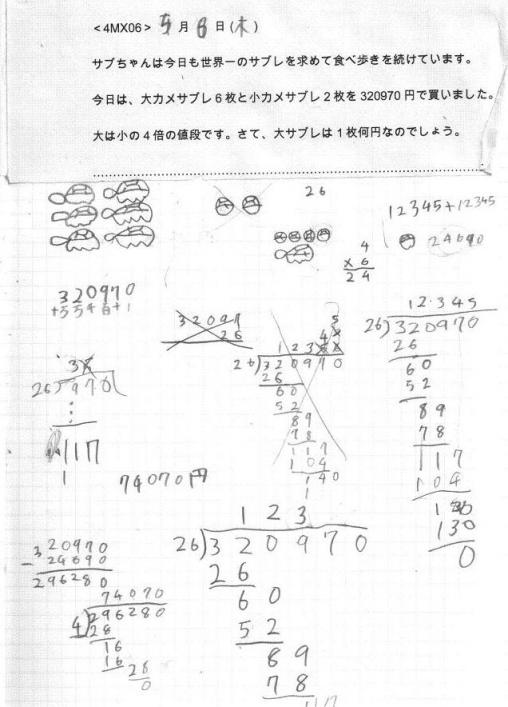

小4絵解き文章題-6大ガメサブレ小ガメサブレ

桁数の多い割り算に手こずっていました。 「えっ・・・割り切れない」と悩む息子。 注意力が散漫なのか、簡単な引き算にミスが・・・ ほとんどやっていないデンタくんでもやってみようかな?<小4絵解き文章題-6>

2010.05.22

コメント(0)

-

子どもたちへの一番大切な贈りもの

レイチェル・ルイス・カーソンもしも私が、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー」(神秘さや不思議さに目を見はる感性)を授けてほしいとたのむでしょう。この感性は、やがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、わたしたちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、かわらぬ解毒剤になるのです。中略私は、子供にとっても、どのようにして子供を教育すべきか頭を悩ませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと堅く信じています。子供たちの出会う事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生み出す種だとしたら、さまざまな情緒や豊かな感受性は、この種をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子供時代はこの土壌を耕すときです。中略消化する能力が備わっていない子供に、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子供が知りたがるような道を切り開いてやることのほうがどんなに大切であるかわかりません。

2010.05.18

コメント(0)

-

教科書のデジタル化?!

教科書のデジタル化、授業のデジタル化を真剣に検討しているようです。「学校教育の情報化に関する懇談会」(文部省政策検索エンジン熟議カケアイより)新たな利権が生まれるだけですね。せめて12歳まではじっくりゆっくり丁寧に、現実の世界を体験し味わって欲しい。子供は小さな大人ではないことを分かっているのでしょうか。デジタルな世界は12歳以降で充分間に合います。それにしても有識者懇談会というなら、デジタル化ありきではなく、デジタル化の意義や子供におよぼす影響などを理論的に検討して欲しかった。何を育てたいのか見えてこないですね。こんな問題も情報化先進国のアメリカでは起きているようです。教育とデジタル化の関係では、世界で最も早く大規模にデジタル化の大波にさらされた米国の教育システムにおいて、最近「Distracted Students(情報機器の常時利用で注意散漫になる学生)」問題や「ディスプレイ中毒」問題が、真剣に議論されはじめているのも事実である。 (委員の発言より)日本は導入されたら、利権がからんで、軌道修正が中々でませんから危険です。この懇談会寒々しいものを感じます。

2010.05.11

コメント(4)

-

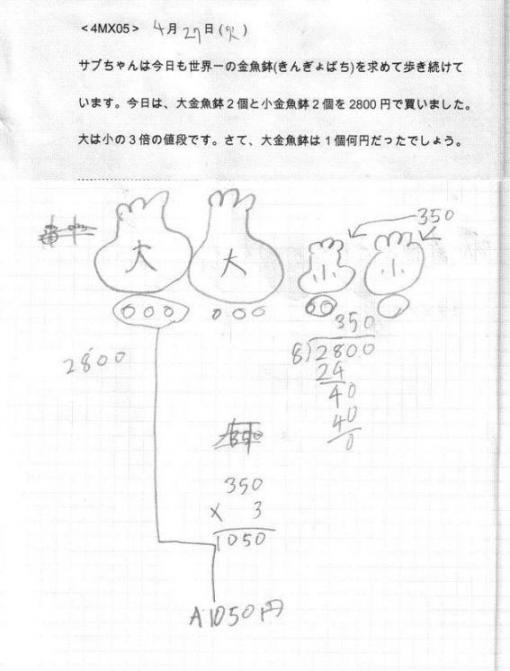

小4絵解き絵解き文章題世界一の金魚鉢

連休中は温泉に行ったり、映画を見たりして親子共々ゆっくり過ごしました。(コナンの映画、けっこう面白かったです) 中でも蕎麦うち体験が面白かったです。うどんは家で作ったことがあるので、あの要領でと思っていましたが、蕎麦の微細さに、うどんとは全く違うものを感じました。気温、湿度、風外気の状態を判断しながら水の加減をしたり、 あくまでも優しく優しくまるめて、のばしていく。 経験の大切さを実感しました。 <小4絵解き文章題-05>さて、連休前にやった問題です。小さく書こうとしたので「小さいと答えが見えにくいよ」とアドバイスしました。

2010.05.06

コメント(0)

-

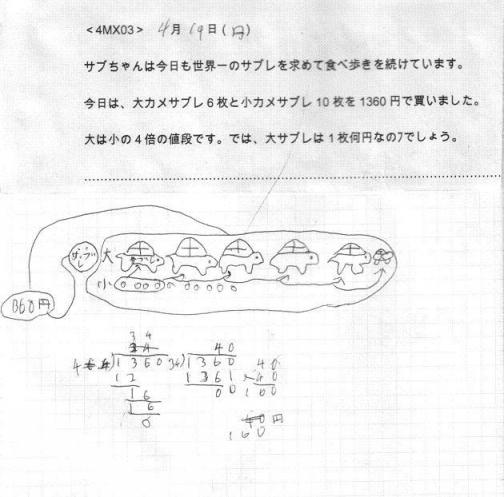

小4絵解き文章題大カメサブレ小カメサブレ

小学五年生になってからこのまま息子が四年の問題をやると言うまで三年の問題を続けた方がいいのか迷っていました。あと二十枚ほど残っているのですが、息子に相談してみることにしました。 「あと二十枚ほどあるけど、どうする?あとは同じ様な問題が残っているし、 ここで四年生の問題に進んでもいいと思うけど」と聞いてみました。息子は、あっさり、「そうだね四年の問題にしようよ。そうだ、一年づつずらしていけばいいよ。」と分かったような、分からないようなことを言っていました。 ということで、これからは四年生の問題をやっていくことにしました。 <小4-03大カメサブレ小カメサブレ> 答えは合っているのですが、1360円を4で割る意味が分かりません。お宝帳(評判がいいのでこの名前にしました。)行きにしました。

2010.04.29

コメント(2)

-

授業参観の話

木金曜日は授業参観日でした。新学期、初めて息子の担任にお会いする日でもありました。国語の授業でしたが、はっきり言って全く面白くない授業です。去年も国語の授業を参観しましたが、まったく同じ様な授業の進め方で、まるで、授業参観用にあるマニュアル通りの授業なのではないかと思うくらいです。生徒の教科書の音読の後、先生が主人公の気持ちが書いてあるカードを黒板に何枚か貼り、教科書のどの部分から読み取れるか、生徒に答えさせる。手を挙げる決まった子供達が音読し、答える。先生は子供の答えをただ、黒板に書くだけ。答えに対するコメントは一切無いのです。せめて先生のコメントがあれば、双方向の気持ちの通った授業になるのになあと感じました。 息子はというと、じっと話を聞いているという感じではなく、じっと耐えているという背中で、なんともやりきれない気持ちでした。 それで一時間が終わってしまうのです。感情に訴えるものがない、なんて平坦な授業なんでしょうね。これでは感味力なんて育つわけもなく・・・

2010.04.25

コメント(0)

全152件 (152件中 1-50件目)

-

-

- 高校生ママの日記

- 高校三年生の進路決定について~vol.…

- (2025-11-26 08:10:03)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026年新春福袋】Jeans-b【ジーン…

- (2025-11-26 12:04:06)

-