2014年06月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)

いよいよ今日出発です。荷造りや雑用で忙しくて、思う所まですすめませんでした。本来フランドル伯の居城も2回程度には紹介したかったのですが、無理なので今回ほぼ写真だけで軽く行きます。ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)十字軍時代の城レイエ川が二股に分かれる魚市場の前に、ものすごく中世ぽい石造りの古い城が建っている。フランドル伯居城と言われているが、どう見ても要塞で、およそ人の住む城とはちょっと考えられない戦闘用の城なのであるが、説明書によれば何世代にも渡り、フランドル伯夫妻の住まいだった? と書かれていた。築城は1180年。建設したのは、当時のフランドル伯、アルザス家のフィリップ・ダルザス(Philip of d'Alsace)(1168年~1191年)とされている。彼は「ブルージュ(Brugge) 7 聖血礼拝堂」で登場している。父と共に聖血を持ち帰ったとされる人物である。リンク ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)城は現在公開中で、中世拷問器具の博物館にもなっている。ギロチン台なども置かれていたし、撮影もしてあるが、いつか紹介できる時があれば・・です 城は旧魚おろし市場のあるSint-Veerleplein広場の前にある。写真はそのカフェテラスから。Sint-Veerleplein広場。写真中央白い建物が旧魚おろし市場の入り口。城からの撮影。旧魚市場の入り口はゴージャス。海神ポセイドン(ネプチューン)の像が立っている。運河クルーズの船から撮影。城の裏手で、中世には街の外になる場所。ディズニーのシンデレラ城のモデルとなった白鳥城より600年以上前の物件です。私が注目したのは、ここが十字軍時代にその築城技術を駆使して建造されたレアな城だからです。正面入り口。中から外を撮影。 城の出入り口はここだけ。割と長く荒廃していたこの城は今世紀初めは紡績の工場になっていたと言う。その為に復元に時間もお金もかかった事だろう。しかし、今はおかげで欧州では貴重な十字軍時代の城の見本となっている。(何しろ十字軍の城があるのはウトラメール含め欧州の外地(中近東圏)だったのですから・・。)入り口を入り、階段を上ると城壁内の中庭に出る。チケット売り場はそこにある。入り口正面の十次の窓の部分城の見取り図。赤い〇の所が入り口の門の部分城の復元の見本となったのはアラビアの城だと言う。おそらくシリアのクラック・デ・シュヴァリエ(Krak des Chevaliers)かと推察。クラック・デ・シュヴァリエはアラビアのロレンスが「世界で最も素晴しい城」と絶賛したと言われる名城で、この城の築城時期にはクラック・デ・シュヴァリエは聖ヨハネ騎士団の拠点となっていた。一応玉座があるので王のリビングか? 大広間なのだろう。中世はおそらくここにフランドル特産のタペストリーが掛けられて装飾と暖にしていたと思われる。当時、ガラス窓が無かったので、タペストリーは窓を塞ぐカーテンにもなっていたはずだ。(それにしても石造り、冬はかなり寒さが厳しいので住むには辛かっただろうな・・。)横道だけど、以前「サンカントネール美術館 2 (フランドルのタペストリー 他)」でタペストリーの紹介をしているから良かったら見てね。この城は当時の戦闘用の城塞の造りを知る事ができる。周囲は全て戦闘用に石を投げたり、弓を射ったりなどできるような造りになっている。だから結構あちこち通路がありギリの所まで見学できるようになっているのだ。ゲントはカール5世(Karl V)の生まれた街であり、彼はこの低湿地のフランドルをとても愛したそうであるさすがに彼の時代にはこの城に住む事は無かったでしょうが、遊びに来たことくらいあるかもね。さて、写真はまだたくさんありますが許容量オーバーです。中途半端ですが時間も無いのでここでゲントここで終わります (いつかまた素材で紹介する事ができれば・・)back numberリンク ゲント(Gent) 1 (ゲント歴史地区)リンク ゲント(Gent) 2 (コーレンマルクト・Korenmarkt)ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)旅行中は写真だけ途中経過で紹介できれば・・と思っています(詳しくは帰国してから)でも疲れて夜はダウンしているかもね f^^*) ポリポリでは昼の飛行機で出かけてきます。今回初、羽田便です。 (*^д^)ノ☆・゚:*イッテキマースリンク ルフトハンザ7月の機内食(ビジネス編)

2014年06月30日

コメント(0)

-

ゲント(Gent) 2 (コーレンマルクト・Korenmarkt)

ゲントで乗ったクルーズ船に珍しく日本語の説明書がありました。乗船した時は写真撮影の為にレンズをずっと覗いていたので説明書どころか、肉眼でも景色さえほとんど見ていなかったのですが、今になって読んで新しい発見がありました。もっと早く読んでおくべきでした以前ブルージュの小便小僧(Manneken Pis) の紹介(2013年10月)をしたのですが、小便小僧像は、ブルージュだけでなく、このゲントにも、アウデナールデ(Oudenaarde)やヒュラールズベルゲン(?)にもあるそうです。実は小便小僧は、中世皮なめし業者のマスコットだったそうで、中世のフランドル地方の各都市には必ず置かれていた像だったようです。中世の皮なめしには、皮をやわらかくする為の酸が必要だったようで、それを子供の尿でまかなっていたのだそうです。下層階級の子供達はお金をもらい、皮なめし職人の所の穴に放尿をしていた。まさにその姿があの小便小僧だった・・と言うわけです。そうなるとブルージュのジュリアン伝説ぱ何だったのだ? と言う気がしますが、これが小便小僧の真実なのだろうと思います。ゲント(Gent) 2 (コーレンマルクト・Korenmarkt)コーレンマルクト(Korenmarkt)グラスレイ(Graslei)とコーレンレイ(Korenlei)ギルドにも格があった?ベルギーを横断する河川の一つ スヘルデ川(Scheldt)の支流がゲントに流れ込み、同じくゲントに流れ込むレイエ川(Leie)と合流。その合流「GANDA」と言うケルト語がゲント(Gent)の由来になったらしい。今回はコーレンマルクト通りから回り込んでレイエ川(Leie)を川下(北)方面に紹介。紫・・コーレンマルクト通りピンク・・聖ミッシェル・スロープ(Sint Michelshelling)角の四角・・郵便局(Oud Postgebouw)コーレンマルクト(Korenmarkt)コーレンマルクト(Korenmarkt)通りは中世庶民の買い物市場であり、中世この当たりは食品含めいろいろなギルドハウスが建ちならんでいた。(現在ほとんどはレストランかカフェ)建物の裏側がレイエ川(Leie)でレイエ川は荷揚げの埠頭や倉庫などに使われ、かつては街のはずれに位置していた場所だ。コーレンマルクト(Korenmarkt)通りを北から南に郵便局(Oud Postgebouw)聖ミッシェルの対角にある時計塔のついたネオ・ゴシック建築の郵便局である。1910年建造。左の道が橋。郵便局(Oud Postgebouw)裏、川の側・・(2008年撮影)グラスレイ(Graslei)とコーレンレイ(Korenlei)中世ゲント一番の穀類の港がここで、街に運ばれた穀類の1/4をここで倉庫に2週間貯蔵しなければ販売できない・・と言う特殊な法律があったそうです。(それがゲント市の売り上げ?)もちろん倉庫代も徴収。だからパン屋やビール醸造所が近くに出来たのでしょう。聖ミッシェル・スロープ(Sint Michelshelling)から川下・・(2008年撮影)右岸・・クラスレイ(Graslei)・・穀草の埠頭左岸・・コーレンレイ(Korenlei)・・穀物の埠頭 と呼ばれている。※ 昨年(2013年)は天気が悪く綺麗な写真が少ないので過去の写真とミックスして紹介しています。聖ミッシェル・スロープ(Sint Michelshelling)の橋の下から。昨年の写真右岸・・グラスレイ(Graslei)側・・(2008年撮影)装飾の美しい12世から17世紀の建物が並ぶ。左岸・・・コーレンレイ(Korenlei)側写真左の建物がDe Zwaan(白鳥)。16世紀にビール醸造所だったこの建物は、17世紀になるとビールと女性達のいる酒場になったそうです。・・と船でもらった解説にありましたが、女性の酒場なのか? キャバクラのような所なのか??? ギルドにも格があった?写真左から3番目の建物がAnker(錨)と呼ばれるギルドハウス? 1739年バロック様式で建造。ここは特権のあるギルドに属さない権利制限された船頭達のギルドハウスだったそうです。要するに船頭組合でも、格があったと言う事です。(権利制限された船頭達は、自由でない船頭達・・と訳されてました)彼らは街の中に入る権利が無く、荷物はここから権利のある他の船頭が運搬。通行税も彼らは高く徴収されたそうです。考えるに、よそ者? あるいは新規参入の船頭で親方ギルドに入れてもらえない船頭のクラブハウス?・・と行ったところだったのでしょう。近世親方ギルドだけのこうした特権がみんなの反感を買うと同時に社会の成長の弊害になり、ギルドはだんだん無くなって行く事になります。いずれにせよ、この解説でわかるのは、中世レイエ川の左岸は街の外だった・・と言うです。ここで後ろ(川下)を振り返り聖ミッシェル橋を見る。左に郵便局(Oud Postgebouw)、右に聖ミッシェル教会(Sint Michielskerk)橋は、聖ミッシェル・スロープ(Sint Michelshelling)。1913年万国博覧会の為に建造。建築家クロケの作品。橋の中央には大天使ミッシェル(ミカエル)の像が飾られている。(オリジナルは低い開閉式の橋だったと言います。)今回時間がないので簡略に説明すると、聖ミッシェル教会(Sint Michielskerk)の向こう隣は現在大学になっています。実はそこが13世紀より続くドミニコ会系の修道院の建物で、中世めぐまれない人達を受け入れる施設に使われていたといいます。カトリック信仰のおかげで、中世より社会福祉が進んでいた事がわかりますが、残念な事に16世紀の宗教改革のおり、ここがプロテスタントの襲撃にあい、手書きの蔵書30000冊が川に投げ捨てられ川底が埋まったと言います プロテスタント信奉者がカトリックの全てを否定して破壊しまくった・・・と言う事実は思っていたより悲惨な現実を生んでいたようです。川下(北)にかかるグラース橋(Grasbrug)川からだと見えないが、グラース橋(Grasbrug)の向こうには城が見える。12世紀に建てられたフランドル伯の居城である。グラース橋(Grasbrug)を過ぎるレイエ川は2本に分かれる。そし中洲になる場所にはOude Vismijn・・旧魚せり市場があり、右に精肉市場の建物が見える。旧魚市場は川辺の一帯はきれいに立て直されて現在は観光局のインフォメーションが入っている。Oude Vismijn(旧魚市場)の場所ちょうどこの向こう側にフランドル伯の城が建っていて、そこに面する広場に旧魚市場の入り口がある。Het Groot Vleeshuis(偉大な肉屋)これが肉屋か? と衛生面を疑いたくなるが・・。現在は大衆的なパブ・レストランになっていて、本来ここも観光スポットになっている。残念ながらこの日は結婚式の披露宴で中は全部貸し切りでした。(そんな事もあるのですね。)次回急いでフランドル伯の居城予定リンク ゲント(Gent) 3 (フランドル伯居城)

2014年06月28日

コメント(0)

-

ゲント(Gent) 1 (ゲント歴史地区)

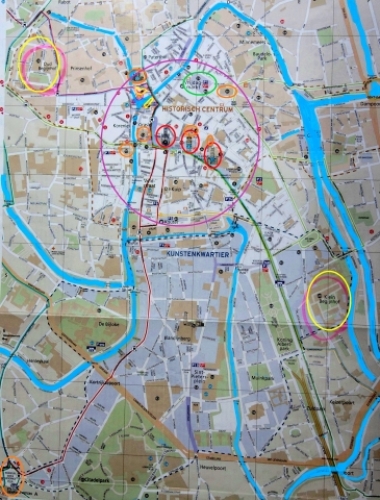

急ぎたいけど新しい所を始める前は写真整理に時間がかかるのでごめんなさい (*´人`*)ベルギーは地図のできが悪くて場所の特定に苦労しています。しかも表記は全てオランダ語(フラマン語?)。街の看板も同じく英語の表記も無く観光客泣かせなのです。現在、世界遺産はゲント(Gent)に2つ。本来ならブルージュのように街が歴史地区に認定されてもおかしくない古さなのに登録されたのは「ベルギーとフランスの鐘楼群に含まれる鐘楼とラーケンホール」「フランドル地方のベギン会修道院群に含まれる小修道院」だけ。(それもどちらかと言えばブルージュ、他・・のおこぼれのような気がする。)今回(昨年5月)街はいたるところで修復工事が進み、街の中には数年前には無かった景観にそぐわないモダンなホールまで建っていた。世界遺産を狙っているのかわからないが、観光誘致したいなら、せめて英語表記の看板くらいのせてほしいものである。ゲント(Gent) 1 (ゲント歴史地区)歴史地区(Historisch Centrum)リンブルグストリート(Limburgstraat)ブリュッセルにも近く、ベルギーでは3番目に人口の多い都市らしいが、日本ではほとんど知られていない。なぜなら、ゲントは行っても日帰りで、宿泊するのはブルージュがほとんどなのだ。ゲント(Gent)観光局でもらった市内地図から上方ピンクの大円が歴史地区(中の小円は主な教会や建造物)左上と右下方にある黄色の円がゲントにあるベギンホフ(Begijnhof)※ ゲントには3件のベギンホフ(Begijnhof)が存在し、世界遺産に登録された物件は2件。左下オレンジの円がゲントの駅(Gent Sint Pieters station)Gent Sint Pieters station駅から歴史地区までは路面電車で10分~15分くらい。この路面電車、外の券売機で買うと安いが、乗車して車掌からキップを買うと高くなるので注意。本来は街の規模だってゲントの方が断然大きい。(ブルージュは徒歩で回りきれる)だから街には路面電車の軌道がたくさんひかれ、空には架線が蜘蛛の巣のように張られている。中世からブルージュとゲントは犬猿の仲で産業でも貿易でも張り合い、戦争もしている。だが比べてみれははっきりわかる。ブルージュはそこそこ成功した中世の街であるがかなりの田舎である。対して、ゲントはもっとスケールが大きい都会であった。ではなぜブルージュのが人気になったのか? それはやはりジョルジュ・ローデンバッハの「死都ブルージュ(Bruges la Morte) (1892年)」の影響かもしれない。「(ブルージュ(Brugge) 1 (街のなりたち)」の中で書いでいます。路面電車のステーション写真右手前に券売機があるが、壊れていることが多い。(ここもアウト)突き当たりが聖ニコラス教会(Sint Niklaaskerk)でその通りがリンブルグストリート(Limburgstraat)。リンブルグストリートと左が聖ニコラス教会。奧に見えるのは鐘楼。正面からの聖ニコラス教会(Sint Niklaaskerk) ・・(2008年撮影)建立は1200年頃。聖ニコラス。ラテン語で聖ニコラウス(Nicolaus)は海運の守護聖人としてフランドルでは特に崇敬されている聖人である。オランダやベルギーは海運国だったから特に漁師や船乗りに信仰されたようだが、実はサンタクロース伝承もこの聖人からきています。歴史地区の主な名所黄色の円はクルーズ船乗り場上方左にフランドル伯の居城があります。今回は地図の聖ニコラウス教会から右にリンブルグストリートを聖バーブ教会まで載せました。リンブルグストリート(Limburgstraat)はゲントの歴史地区の中でも中世の建築物が多く集まった場所です。尚、写真は昨年の物に加え、それ以前の物も入れてあります。(古い物には年を記載)聖ニコラス教会の聖堂側ところで(Gent)の読み方ですがオランダ語で由来で言えばヘント。ドイツ語由来ではゲント。フランス語由来ではガン。今回一応英語読みにゲントで統一しました。「ベルギーとフランスの鐘楼群」の一部として世界文化遺産に認定されたゲントの鐘楼とラーケンホール聖ニコラス教会と鐘楼の間にはいつのまにかモダンな建物か゛・・。Krachtlijnen Emile Braunplein新しいタウン・ホールだそうです。これは景観を壊しているかも??手前がラーケンホール奧の建物が聖バーフ大聖堂(Sint Baafskathedraal)正面 ・・(2008年撮影)ゲントの鐘楼とラーケンホール(Belfort en Lakenhalle)聖バーフ広場側から・・(2009年撮影)鐘楼(Belfort) 高さ95m。オランダ語版ウィキペディアによれば、最初に鐘楼の建築が始まったのは1314年頃。1377~1380年頃の塔はまだ木製だったようです。15世紀に隣接してギルドハウスが建てられてもまだ木製だったようで、現在の鐘楼は1851年にゴシック·リバイバルで建築され、本格的な鋳型のカリヨンがついたのはこの頃のようです。ラーケンホール(Lakenhalle)は、1425年~1445年繊維関係のギルドハウスとして建造されたようですが、一部刑務所になっていた時代も・・。いろいろと賃貸していたようです。聖バーフ広場北側にある劇場 ・・(2009年撮影)19世紀建造。この劇場はフラマン語でしか上映しないと聞く。バーフ広場南東には聖バーフ大聖堂(Sint Baafskathedraal) ・・(2008年撮影)実は昨年5月は大規模修復中で正面がホロをカブリ撮影できない状態でした。その為に過去の写真をひっぱってきたわけです。 ・・(2008年撮影)彫像はVan Jan Fians Willems(1793年~1846年)フランドルの作家でフラマン語運動の主要メンバー。彫像は左の劇場を見つめていたようです。聖バーフ大聖堂正面入り口 ・・(2006年撮影)昨年は工事中でホロがかぶっていました。この教会にヤン・ファン・エイク(Jan van Eyck)の珠玉の名画「神秘の子羊(Het Lam Gods)」の祭壇画が置かれている。祭壇画は特別な部屋の中で、特別なガラス張り金庫の中に収められている。過去に7度ほど盗難の被害に遭ったこともあるのだろうし、何よりこれがゲントの最高のお宝なのだ。(教会の中については、いつか紹介できたら・・の予定。)聖バーフ大聖堂、聖堂側からこの教会はカール5世(1500年~1558年)が神聖ローマ帝国の皇帝となった時、洗礼を受けた教会です。実はカール5世はゲント(Gent)で生まれ育っているのです。だからどうしても今回ゲントの紹介を入れておきたかった つづくリンク ゲント(Gent) 2 (コーレンマルクト・Korenmarkt)

2014年06月23日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 14 (ヤン・ファン・エイク広場界隈の運河)

旅行まで時間がさしせまってきました。本当は救世主教会なども紹介したかったのですが、次回、とりあえずゲントに進む予定です。でないと旅行から戻ったら今回旅行した都市の紹介に入るのでゲントもハーグも永遠に紹介できずに終わりそうな気がするからです 最後にブルージュっぽい景色を紹介して終わります。ブルージュ(Brugge) 14 (ヤン・ファン・エイク広場界隈の運河)ヤン・ファン・エイク広場(Jan van Eyckplein)旧公文書館の裏手から運河を北に進む。本来はマルクト広場からヤン・ファン・エイク広場まで別の運河がつないでいた。ヤン・ファン・エイク広場まではマルクト広場から歩いて10分程度の場所だが、こちらの運河経由では少し遠まわりになっている。こちらの運河航路の名物は窓にたたずむワンコ。船の音が聞こえたらのぞきにくるのか?物憂げに窓の外を見つめるワンコに人間でもないのにただならぬ哀愁を感じたのは私だけではないだろう。彼? 彼女? は船頭さんたちのアイドルのようだ。飼い主さんが用意してくれたクッションがいつものポジションだと言う事を物語っている。路地運河を抜けると幅広の運河に到達。こちらは今も大型船が通れそう。かつては商館や倉庫が立ち並んでいたかもしれない。運河つきあたりがヤン・ファン・エイク広場(Jan van Eyckplein)見えるのはポールテルスロッジ(De Poortersloge)の物見塔。15世紀にできた当時は通行する船を監視していたとか・・。ヤン・ファン・エイク広場(Jan van Eyckplein)文字通り広場にはフランドル派の画家、ヤン・ファン・エイク(Jan van Eyck)の像がある。実はこのあたりはブルージュが絶頂期の頃には金融および商取引のセンターだった場所である。もちろん運河は現在と異なり、マルクト広場まで伸びていたが、ここにはいわゆる税関もあったのである。当時、広場はなかったと思うが、その税関や両替所の建物は今も残っている。ヤン・ファン・エイク(Jan van Eyck)の像 (背側が運河)ヤン・ファン・エイク(Jan van Eyck)(1395年頃~1441年)北方ネサンスとも言える初期フランドル派の画家。ブルゴーニュ公フィリップ3世(1396年~1467年)に気に入られ1425年頃ブルージュに移住して宮廷画家となると同時に、外交官としても宮廷に仕えたらしい。画家が外交官になる・・と言うのは解りにくいが、当時写真代わりに見合い肖像画を描くのもおかかえ画家の仕事。それが重要な外交任務になったと言う。彼の給料は画家としてはかなり高額だったと言うし、待遇もとにかく破格に良かったようだ。フィリップ3世はヤン・ファン・エイクの子供の名付け親になったり、亡き後の家族の面倒も見たそうだ。特にとりたててヤン・ファン・エイクを大切にしたのは、二人の関係が、主従と言うよりは友人関係iあったからなのかも・・。(年齢が一緒で意気投合したのかもね。)さて、彼の傑作、ゲントの祭壇画「神秘の子羊」はゲントで紹介できたらね・・。A・・破風屋根の建物 Het Toihuis (元通行税徴収所)B・・細い戸口の建物 Het Pijndershuisje (傷みの家?)※ ヤン・ファン・エイクの像の右手側の先にある。Het Toihuis (元通行税徴収所)1477年建造。ブルージュ市内に入る船荷の通行税を徴収するハウス。いわゆる税関である。Het Pijndershuisje (傷みの家?)Het Toihuis (元通行税徴収所)でお金を払う前に確認の為、積み荷の商品を運び込む建物だそうだ。ところが間口が非常に狭く運び込む人足(にんそく)達は非常に苦労しあちこち苦痛をともなったと言う事からそんな名前で呼ばれるようになったと言う。英語だと「House of Pain」になっている。ブルージュ(Brugge)1 の中、「ブルージュ(Brugge)の栄華盛衰」で紹介した通り、北海の玄関口として栄えたブルージュは、10世紀頃より運河伝いに商館が建ち並び、13世紀には欧州の金融センターに発展。欧州の商品取引の巨大マーケットが形成されると、世界初の両替所もここにできた。(世界初の両替所の写真はないが、ポールテルスロッジ(De Poortersloge)の裏手にあったようだ。)ブルージュの高成長は続き、15世紀にはハンザ同盟の主要貿易拠点にまで成長。ここは、繁栄していた中世ブルージュの金融センターだった場所になる。今は何の面影もないが・・。ヤン・ファン・エイク広場(Jan van Eyckplein)からのポールテルスロッジ(De Poortersloge)夕方は特にひっそりとした場所だ。ポールテルスロッジ(De Poortersloge)15世紀には市民の集会所(公民館)だった場所は現在国立古文書館になっている。集会所、と言っても当時これだけ立派なゴシックの建物を建てた・・と言うところが凄い。正面の壁面左に置かれた像はブルージュの熊。以前ボードゥアン1世とブルージュの熊伝説について書いた事がありますが、(ブルージュ(Brugge) 8)このポールテルスロッジ(De Poortersloge)の壁面に置かれているのがその、ブルージュの市民第一号の熊・・との事です。最初に出会った生物が最初の住人として登録されたのでしょうかね よくよく考えると街の人が少ないです。おそらく旧市街は家賃が高いのでブルージュの住民の多くは旧市街の外に住んでいると思われます。スーパーなど見なかった気がするし・・。だから? 生活感があまり感じられなかったのかもしれない。運河の交差点? 一つは北海方面に抜ける航路のようです。今あるブルージュの街並みは、かつての繁栄の落とし子である。まさに盛者必衰(せいじゃひっすい)のことわり・・ではあるが、今それが観光として利用出来ているのだからご先祖様々かもしれない。ブルージュback numberリンク ブルージュ(Brugge) 1 (街のなりたち)リンク ブルージュ(Brugge) 2 (十字の門と風車)リンク ブルージュ(Brugge) 3 (鐘楼とカリヨン)リンク ブルージュ(Brugge) 4 (マルクト広場)リンク ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)リンク ブルージュ(Brugge) 6 (ブルグ広場 2 市庁舎)リンク ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)リンク ブルージュ(Brugge) 8 (Rozenhoedkaai)リンク ブルージュ(Brugge) 9 (Dijver)リンク ブルージュ(Brugge) 10 (聖母教会周辺からリンク ブルージュ(Brugge) 11 (聖母教会)リンク ブルージュ(Brugge) 12 (ペギン会修道院と愛の湖)リンク ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)ブルージュ(Brugge) 14 (ヤン・ファン・エイク広場界隈の運河)次回ゲント(Gent)です リンク ゲント(Gent) 1 (ゲント歴史地区)

2014年06月18日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)

13世紀に北西ヨーロッパ中心にちょっと変わった姉妹団ソロリティ(sorority)ができた。ソロリティ(sorority)とは、以前フリーメイソンの所で紹介したが、兄弟団フラタニティに対する女性版である。つまり女性だけの集団のコミュニティーがフランドル、ブラバント、リエージュ、バーゼルなどに続々できはじめ中世、社会現象になったコミュニティーである。それら集団は宗教的でありながら公式の教会に組していなかった為に異端として宗教的迫害をも受けた事もある。そんな彼女らのコミュニティー・ハウスのうち、現存するフランドル地方の13件が1998年ユネスコ世界文化遺産として登録された。それがベギンホフ(Begijnhof)である。日本ではペギンホフ(Begijnhof)をペギン会修道院と訳されているので、前回はガイドブックに習って「ベギン会修道院」として紹介しましたが、本来、ここは修道院とは全くの別物。それ故、ここの本質を完全に見落としてしまっている気がします ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)ベギンホフ(Begijnhof)ができた訳ブルージュ・べギンホフ (Begijnhof van Brugge)創設者フランドル女伯マルグリット2世ミュージアムはこの運河沿いの左の建物。ベギン・ホフは中世には運河で囲われていて、日中は外部からの出入りもできたようだが、夕方になるとスカートをはいていない者(男)は退出をうながされたと言う。下は戸口をくぐった所にある十字架ベギン会は近年(1937年)ベネディクト会派の女子修道院に変わっている。門をくぐった目の前に広がる広大な中庭とそれを囲む建物。現在の建物は17世紀以降のもの。ベギンホフ(Begijnhof)は外周に住居や教会が建ち中央部は広い林の中庭になっている。ホフ(hof)とはそもそもこんな「中庭」を指す言葉らしい。ベギンホフ(Begijnhof)は、一つの建物ではない。だから中は一つの街のよう。建物にはそれぞれに戸口がついていて、通番がかかれている。ある意味、ここは寄宿学校の寮と同一なのである。ベギンホフ(Begijnhof)ができた訳この特殊なコミュニティーを修道院で片付けてしまうわけにはいかない。おそらく全てのベギンホフ(Begijnhof)設立には、それぞれの歴史があると思うが、最初の設立目的は一つだったはず。例えば戦による問題である。第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年十字軍については、かつて特集した事があるが、中世、欧州の最大イベントが十字軍の遠征である。聖地奪還の為、名誉の為、一旗あげて財をなしたかった者、もろもろの理由の為に聖地には戦士含め、多くの男達がでかけて行った。さて、その中でどれだけの者が元気に戻って来れただろう。20万人の十字軍一団が出立して、聖地にたどりついた者はわずか1%と言う時もあったと言う。つまり大けがして戻って来る者もいただろうが、大抵は夫を失ったり、婚約者を失ったり家族を失って生計もままならなくなった女性が圧倒的に増えだした時代なのだ。くだらない貞操帯を妻にはかせて出かけた男の話などあるが、そんな事より、残された女性がどう生きて行ったか・・と言うのがペギンホフ(Begijnhof)設立の根底にある。当時ペギンホフ(Begijnhof)がたくさん造られたのはその地域が戦争により多くの男を失った・・と同時に未亡人が増えた・・と言う社会現象によるものなのである。No1 にあるミュージアム 下はキッチンここに暮らす女性達の生活を公開しているが、これは割と近年のもの。とても興味深いレンジ台である。薪か石炭か? で熱する電熱式の台のようである。お湯に、アイロンもそこで熱していたようである。リビング寝室中庭ブルージュ・べギンホフ (Begijnhof van Brugge)ブルージュのベギン会の設立は1245年。これはブルージュを統治するフランドル伯ボードゥアン9世(1172年~ 1205年)がかかわった第4次十字軍(1202年~1204年)に大きく関係して来る。フランドルで一気に多くの未亡人が生まれたのがこの後である。女性達は自衛の為、生計を立てる為に共に寄り添い、生活を始めた。最初は病人の看病の為に集められ聖ヨハネ病院(Sint-Janshospitaal)に手伝いに行く。などの奉仕から始まった集まりもあったが、女性の多くは昼間、フランドル特産の織物工場に出稼ぎに行ったようだ。ベギン会数百年の歴史において、当初と違った目的の集まりに変化している歴史もあるが、最初は確かに困窮した寡婦を救う為にフランドル伯ボードゥアン9世こと、初代ラテン帝国の皇帝ボードゥアン1世(1172年~ 1205年)の娘マルグリット(Marguerite)が正式に創設したようだ。ベギン(Begijn)とは、オランダ語で「救貧」と言う意味があるらしい。ここでは一見すると修道院のような規律の生活をしていたが、かの女らは修道女ではなく、いつでも結婚してここを出て行く事ができたし、財産を持つ事ができた。後にここはフランス王フィリップの直轄地になる。あくまで宗教法人では無かったので、特定の宗派、教会が無く、後々新興宗教と勘違いされる事になる。過程においては、あえて良家の子女も結婚までここに入り生活する・・と言う時代もあったようだ。何にせよ、女性の社会進出とともにベギン会は衰退したと言う。創設者フランドル女伯マルグリット2世マルグリット2世(Marguerite II,1202年6月2日 - 1280年2月10日)フランドル女伯(在位:1244年 - 1247年、1251年 - 1278年)エノー女伯(在位:1244年 - 1246年、1257年 - 1280年)マルグリット(Marguerite)の事をフランドル伯爵夫人と解釈している間違いが多いが、彼女は伯爵夫人ではなく、彼女自身がフランドル女伯マルグリット2世(Marguerite II)(1202年~1280年)であり、エノー女伯として在位しています。フランドル伯ボードゥアンにはジャンヌとマルグリットの女の子二人しかいなかったようで、最初姉のジャンヌがフランドル伯とエノー伯を継承。後にジャンヌが子の無いまま亡くなると彼女がフランドル、エノーを相続。ペギンホフ(Begijnhof)1245年設立は彼女が最初に女伯になって手がけた仕事なのかもしれない。1584年に教会は全焼。1700年頃にバロック様式で建てられたもののようだ。中央の祭壇にはベギンホフ(Begijnhof)の守護聖人聖女エリザベスが描かれている。ペギンホフのバックナンバーリンク ブルージュ(Brugge) 12 (ペギン会修道院と愛の湖)ブルージュつづきリンク ブルージュ(Brugge) 14 (ヤン・ファン・エイク広場界隈の運河)

2014年06月13日

コメント(0)

-

ブルージュ・カードとジャック・カロ(Jacques Callot)

Break Time(一休み)桂宮宜仁(かつらのみや・よしひと)さまが8日に薨去(こうきょ)されたと宮内庁より発表がありました。「薨去(こうきょ)」? 初めて聞いたような言葉だな・・と思い調べてみました 薨去(こうきょ)」は皇族でも皇太子妃や親王や内親王、あるいは位階が三位以上の者に使う言葉だそうです。かつて昭和が終わった時に「天皇陛下の崩御(ほうぎょ)」と言葉が使われましたが、天皇陛下や皇太后、皇后さまが亡くなられた時には「崩御(ほうぎょ)」を使うそうで他に皇太子や大臣などの場合には「薨御(こうぎょ)」皇族内の王や女王、あるいは位階が四位、五位以上の者 の場合は「卒去(そっきょ、しゅっきょ)」 を使うのが本来のようです。宮内庁は確かにこの言葉を使用していましたが、ネットのニュースなどは「逝去」とか「亡くなった」と言うものばかり。本来「身分のある人」の場合はこれらの言葉を使い分けなければならないようです。それにしても聖徳太子の「冠位十二階」に始まった日本の位階制度。形は変わってもまだ存在していたのですね さて今回はペギン会の前にちょっと番外でブルージュ・カードの紹介と、珍しいアートの紹介です。ブルージュ・カードとジャック・カロ(Jacques Callot)ブルージュ・カード(Love Brugge)ジャック・カロ(Jacques Callot)ブルージュ・カード(Love Brugge)観光客の為のお得用観光カードの発行は今やいろいろな国で行われています。(乗り物だけでなく、美術館や神社、仏閣などにも安く入れる)日本でも行われていて、京都などで外人さんがパスを出しているのをよく見かけますが、これは外国人対象で自国民には適用されません。京都などどこも観覧料が高いのでうらやましいな・・と思いつつ自分も海外に出た時はチャッカリ恩恵をうけています。ブルージュの観光カードはブルージュ26の美術館や運河クルーズなどが割引、もしくは無料で利用できるカードとなっています。もちろん有料で観光局で販売。今回は運河クルーズの他、ありとあらゆる美術館を時間が許す限り入りたおしてきました 冊子とカード赤いスワンのカードが大人用。(デザインは変わるかもしれない)冊子の中ブルーのカードが学生用学生用と大人用があり48時間用と72時間用があり大人48h・・35ユーロ 72h・・40ユーロ(2013年)メムリンク美術館だけで入場8ユーロする。ちまちま払っているとかなりの金額になるので2日以上滞在するなら購入して美術館に入りまくった方がお得です。そんなカードを利用してちょっと入った変わり種のアートを紹介。ジャック・カロ(Jacques Callot)ブランギン美術館アーレンツハイス(Brangyn Museum Arentshuis)の特別展で見つけた細密画の巨匠の作品です。入館して手渡されたのがルーペ 1人1本。 (・_・?) ハテ?なるほど、こうして見る為なのね。実物の2倍以上に拡大しています。細かすぎる この方は全てにこだわりを持って描いているのが感じられます。作品はバロック期に活躍した版画家 ジャック・カロ(Jacques Callot)ジャック・カロ(Jacques Callot)(1592年~1635年)ロレーヌ地方の裕福な家の出身だそうで、ローマ、フィレンツェと勉強していたらしい。フィレンツェではメディチ家の目にとまり、多く注文を受けていたと言うのだからさぞ才能を買われていたのだろう。晩年故郷に戻ってからはフランスやスペインの宮廷からの依頼を多く受け、当時欧州ではかなり有名な画家だったそうだ。かのレンブラントがカロの作品のコレクターだったと言うのだから驚く。(レンブラントの趣味って・・・・)それにしても非常に細密な気の遠くなるような細かさの作品ばかりなのだ。しかもドローイングで描くだけでも困難なのにエッチングでの版画である。制作には従来には無かた道具や薬品に加えて高度な技術が駆使されているのは言うまでも無いだろう。今なら、フォト・エッチングでなら可能か?画家はよほど目が良かったのか? 全ての作品がルーペなしに鑑賞出来ないのです。そう言えば細密画が流行った時代がありました。エリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)の時代。恋人の写真ならぬ細密画を描かせて密かに持ち歩いた・・と言うペンダントやブローチが貴族の間で造られています。細密画の需用がいろいろあったのかもしれませんね。その技術を壮大な絵画に仕上げたのがジャック・カロ(Jacques Callot)なのかもしれません。今回の目玉・・とも言えるドラゴンが舞い降りる作品 タイトル不明下にも上にも魑魅魍魎がたくさん戦いをしています。何の場面を表現しているのか不明ですが、ヒエロニムス・ボス(Hieronymus Bosch)の影響があるのは確かです。日本円のお札の模様みたい。作品は小さいので写真撮影も難しく、あまり綺麗にとれていませんし、見えやすくする為にほぼ全ての作品を拡大して、さらに色調の調整をしています。上のドラゴンは実物の4倍くらいにはなっていると思います。当時欧州で有名だった・・と言うのに、日本ではほとんど紹介されていない画家だと思います。作品は驚異的に素晴らしいのに、全体に小さいから何となく大きな感動がないかもしれないけどこんな面白い作品に出会うチャンスもあるので、ローカルの美術館も悪くないかもしれません。おわり

2014年06月08日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 12 (ベギン会修道院と愛の湖)

前回紹介していた聖母教会からさらに運河を進むと愛の湖公園でクルーズはストップ。かつてはゲントとの交易の窓口になっていた運河が寸断され、近年湖と公園に生まれ変わっています。そしてそこに隣接して、1998年ユネスコ世界文化遺産として登録されたベギン会修道院が存在しています。実はこの湖の公園とベギン会を調べていて載せるまでに時間がかかってしまいました いつもは入場すると栞(しおり)などでガイドブックには載っていないような細かい情報を得ることが出来るのですが、ペギン会ミュージアムなのに歴史解説はなく、きわめて無意味な調度品の説明書を一枚くれただけ。(本当にこれで世界文化遺産に登録できたのか? と思うおそまつさ・・でした。)一方愛の湖も近年公園として開発したものの、途中で時代も変わり初期の構想が頓挫。中途半端な形で終わっているようです。いずれにせよ、そう言う経過含めて何の解説看板もなくそれらに言及している書もなく、何となくすっきりしない形での紹介になってしまったかもしれません。尚、名前については、一応日本のガイドブックにならって載せています。ブルージュ(Brugge) 12 (ペギン会修道院と愛の湖)愛の湖 (ミンネワーテル Minnewater)公園ベギン会修道院 (ベギン・ホフ Begijnhof)大ざっぱに言うと場所はブルージュの旧市街の一番南に位置している。(ブルージュ駅からは近い)地図上が北。(地図では前回紹介した聖母教会、メムリンク美術館、界隈からのせています)赤い囲い・・ベギン会修道院ことペギンホフ AとBは修道院の門の場所ピンクの囲い・・Minnewaterpark 愛の湖(Minnewater)はその中の縦長の湖で、黄色の斜線部。水色のラインは旧市街の外堀とも言えるかつての運河の一部であり、北から南に抜ける運河はゲント(Gent)に続いていた。ベギン・ホフ (Begijnhof)表門橋の向こうから船が来て、このあたりでUターン。あの橋が地図のA(ベギンホフに入る門の一つ)運河クルーズでメムリンク美術館を過ぎると1~2分でたどりつく。ベギンホフ(Begijnhof)に入る橋とゲート(A)橋の上から(A)南の方角。写真中洲の奧がミンネワーテル Minnewater公園ブルージュは運河の街なので橋も数多く存在するのですが、なぜか? 橋に名前がついていないのです。本当に橋に名前は無いのかもしれません。この橋も結局名前がわからず・・でしたし・・。ベギン会院に入るもう一つの門(B)に向かう橋の上から見えるのはミンネワーテル Minnewater公園内の住宅左が湖。右奧に見えるのがベギンホフに入るもう一つの門撮影場所はB地点。ベギンホフに入るもう一つの門の前。実は公園まわりには個人の住宅が立ち並んでいる。愛の湖 (ミンネワーテル Minnewater)公園今は白鳥憩いの場所になった愛の湖は、実は中世期には内港で、主にブルージュとゲント間の交易の港だったと言います。運河が途絶えた後、土地は様々な人の手に渡り転々としたようですが、市はこの運河跡で、元港だった場所を湖のある公園に計画したようです。公園の中に個人の住宅のある風景。それはグエル公園のような高級住宅と公園が入り交じったもの?実際、公園内に残るフランドル風のレンガの家々は全て個人の住宅として売られたようです。(現在個人の家として使用されているかは不明)この公園と住宅の一体化した工事を最初から市が推し進めていたのかは不明ですが、市議会でもめたのは確かなようです。1977年~1979年市は最終的な公園の美化工事に着手し、現在の公園ができたようです。東の岸の城はデ·ラ·ファイル城(kasteel de la Faille)。1893年建造。このネオゴシック様式の城は建築家Charles De Wulfによる設計。現在はエヒモンド(Egmond)ホテル。1階には高級フレンチレストラン(kasteel Minnewater)が入っている。誤訳 ?Minnewaterを日本では愛の湖・・と翻訳されているので「愛の湖公園」と紹介してみたが、本当は「愛」が誤訳だったそうで、意味的には本来は「共有の水」となるらしい。もとの運河と共有してできた湖だから? あるいは公共の公園と個人住宅のコラボだから?・・と言うような意味あいの共有だったのでは? と考えられる。見えるのがベギンホフに入るB地点の門右にターンして撮影中洲を根城にする白鳥と左がべギン会修道院ことベギンホフ(Begijnhof)ミュージアム外観ベギン会修道院 (Begijnhof)次回につづくリンク ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)

2014年06月05日

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 日本全国のホテル

- 【東京】ホテルオリエンタルエクスプ…

- (2025-11-15 13:30:52)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 5…

- (2025-11-14 00:00:17)

-

-

-

- 英語のお勉強日記

- XRPのリップルプライム買収は、仮想…

- (2025-11-15 15:04:53)

-