2014年08月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

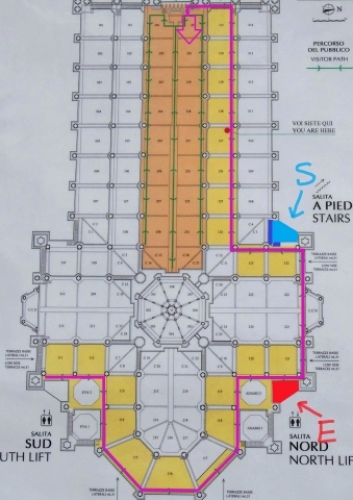

ミラノ(Milano) 6 (ミラノ大聖堂 4 聖堂身廊)

ミラノ大聖堂の内部も、ものすごく広い。普通の教会なら入堂するとそこそこ内部全体が見渡せるのだが、ここは無理。何しろ身廊を支える柱も2重に構成されているから見渡せないし薄暗いから遠くまで綺麗に撮影もできない。広いから見落としている所もたくさんある。(子牛線(しごせん)の撮影を落としてしまった)古代ローマの遺跡入り口などほとんどの人は気づきもしない場所だ。しかし気付いて驚いた物もあった。側廊にあった大司教の祭壇のいくつかは石棺ではなく、ガラスの柩に入ったまさに司教様のミイラ? がそのまま見えるのだ。それもやけに生々しく・・。(それを紹介してよいものか迷う。)とりあえず聖堂内部の紹介を前後編の2回で行います。ミラノ(Milano) 6 (ミラノ大聖堂 4 聖堂身廊から)ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)撮影料司教座席緑のタグはカメラ撮影の許可書ですタグの色は日替わりか? 年毎か? 変わっているようです。撮影料大聖堂の修理、維持の為、と言う目的のもと? 昨年よりカメラ撮影したい人からミラノ市がお金を取るようになったそうです。1台? 2ユーロ。(スマホもi padも全て有料)しかも写真撮影可能な時間帯が設定されているとの事。祝祭日はミサのある午前中は駄目みたいです。聖堂を入ると受付けブースがあり、そこで希望者は2ユーロ支払いタグを巻いてもらう。知らないで撮影している人も多くいるからバックレても? と思えるが・・。ちゃんと撮影者のタグをチェックして回っている係員がいました 撮影料を取る教会は珍しいですが、オーストリアのシュテファン寺院は教会に入る事がそもそも有料。また、入場料をとってもロンドンのウエストミンスター寺院は撮影そのものが禁止されていました。聖堂の図下の左の扉が入り口専用水色の→は古代ローマ時代の洗礼堂入り口S1 S2は今回紹介するステンドグラスの位置カラーの部分は特別なミサ席? 囲われて立ち入りのできない部分。ピンクの〇は聖カルロの聖体用祭壇紫の部分(クワイヤ)は地下にもクワイヤ(カルロのスクローロ)があり覗ける。(入り口は黄色)ファサード側。正面扉は「ミラノ大聖堂 1」で紹介したルドヴィーゴ・ポリアーギの扉ルドヴィーゴ・ポリアーギの扉の上のステンドグラス聖母マリアに献堂された教会なので正面はやはりマリア様+身廊、内陣方面を撮影。内陣がはるか遠く・・。側廊から内陣は臨めないクーポラ(Cupola)の下には十字架が吊り下げられている。内陣は現在修復工事中(赤い被いがされている。)下は修復以前の内陣写真。地球儀のようなドームの塔が置かれている。左右の柱の内側が内陣。正面の主祭壇は取り壊されたサンタ・マリア・マッジョーレ教会のもの。ドーム(聖カルロの聖体用祭壇)の後ろのアプス(後陣)にクワイヤ(聖職者祈祷席)があるが、立ち入り禁止区域がある為に近づいて正面からの近景撮影は不可能でした。内陣真後ろのバラ窓(後陣を飾るステンドグラスのデザインはここだけ異なる)イエス・キリストを表現した「正義の太陽」がデザインされたバラ窓上は中側。下は外側古いステンドグラスは1400年代にに造られたらしい。近年の新しい物はガラス絵付けと言うエナメル技法で描かれている。撮影困難なので本から借りました。多角形の後陣には3つバラ窓を持つ大きなステンドグラスの窓があり、それら下は福音や聖人の逸話の絵巻になっている。まさにこれは見る聖書なのである。エナメル技法の新しいステンドグラス作品は精巧で絵画のようであるが、透明度に欠けて本来のステンドグラスの美しさからは遠ざかる気がするが・・。内陣を少し横から撮影。後陣を囲む回廊も見える。内陣入り口は左にパイプオルガン。(1500年代のもの)右の柱には司教座席がしつらえられている。修復工事以前の内陣写真司教座は他のクワイヤ(聖職者祈祷席)よりかなり前にある。写真は無いが、このクワイヤは1500年代末に着工され1614年に完成したもの。司教座席前にも紹介したが、カテドラル(司教座聖堂)たる所以がこの司教座の存在である。その教区を治める教区長が座す着座席。つづくリンク ミラノ(Milano) 7 (ミラノ大聖堂 5 聖カルロ)

2014年08月29日

コメント(0)

-

オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)

タイトル変更長期旅行では、よく利用していたアメリカン・エキスプレスのドル・トラベラーズ・チェック(T/C) が今年2014年3月31日に日本での販売が終了していましたトラベラーズ・チェックはそもそも海外渡航中の現金の盗難や亡失といったリスクを回避する為にできた旅行小切手でしたが、昨今は国際キャッシュカードやクレジットカードの普及に加えてデビットカードが現れ需用が一気に激減していたようです。これからはクレジットカードか? デビットカードか? あるいは電子マネーか?デビットカードは自分の口座にお金さえあれば即時決済です。だから買い物をする時点で口座にお金が無ければならないが、購入の時のレートで決済されるから納得が行くのが利点。一方クレジットカードでは、決済の時期が購入時と異なる為に為替のレートが変わってしまう問題があった。(ヴィトンなど高額の品物を買うとレートが高い時に決済されていた。)またクレジットカードはお金が無くても借金できる利点がある一方キャッシングすると実はものすごく高利。(気付いていない人が多い。)逆にデビットカードはクレジットカードの取得が困難な若者でも口座開設と共に発行されるが、即時決済のリスクが生じるし、クレジットカードと違って24時間利用できない場合があるそうだ。(即時決済のリスクとは、店員の入力ミスによって金額に重大な問題が生じた場合でも一度デビットカードで決済すると(海外の場合)現金の時のような返金は難しい・・と言う事。)実はデビットカードも微妙な展開。電子マネーもBitCashの問題があったから今後はわからない。さてさて、大金を移動する人はこれから銀行送金か、それができなげれば危険ではあるがキャッシュを持ち歩くしかないのかな?さて、今回はレールジェット(railjet)の座席予約について・・と、ダイニング・カーで提供される料理を紹介。オリエント急行はともかく列車内レストランとしてはかなりメニューも豊富で何より味が良かったのですオーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)座席予約の確認列車レストランのメニューDining Cabinちょっとした調理室を備えた厨房のあるキャビンにはテーブルが4人がけ4つと二人がけ1つある。従来の列車はテイクアウトが中心のビストロであったが、レールジェット(railjet)では完全な食堂車レストランになっている。またBusiness(ビジネス)やテーブルのあるFirst Class (1等客室)には座席までのサービスが付いている。Economy Class(2等客室) に関しては、新幹線のような車内ワゴンサービスが来ていた。座席予約の確認ちょっと見えにくいが、天井部に赤い〇と→でしるしをしました。このような表示がされている席は、予約席になっています。ウイーンからザルツブルクまでは誰かが指定している席・・と言うサインです。これ以外の区間であれば座れます。基本、こちらの座席予約は日本のような車両単位になっていません。(日本なら自由席車両、指定席車両と分かれている。)ですから指定席予約をしていない人は、First Class あるいはEconomy Class の中で空席のところを好き勝手に座る事が可能です。(始発駅なら早く入って座席をとれるが途中駅からの乗車なら予約しておいた方がよい。)First Class の指定料金は一人3ユーロで意外に安い。尚、チケットの値段は同じ区間でも取り方によりバラツキがありすぎでした。例 ウイーン~ザルツブルク (317km) 所要2時間40分から3時間 乗車運賃(特急料金含) First Class 1人、83.20ユーロ Economy Class 1人、47.50ユーロこれを3ヶ月近く前に予約するとFirst Class で1人34ユーロになりました。(早割がある。)どこの国でチケットを購入するか?その国にはどのような割引サービスがあるのか?当日や前日は定価になりますが、うまいことチケットを予約購入するとお得に旅ができるのです因みにドイツには土日割引があります。(オーストリアには無い)そのかわりオーストリアにはレールジェット(railjet)などの特急や急行は除外されますが2~5人のグループで、全員1日乗り放題(月~金am9:00~翌am3:00)で35ユーロと言う(Einfach Raus Ticket)格安チケットが発売されています。列車レストランのメニュー最初に座席にメニューが配られました。列車内レストランはHenry am Zugと言うウイーンの会社が運営。この会社は他の列車にも提供しているようですが、おそらくレールジェット(railjet)はここが一社独占のよう。※ Economy Class (2等客室)はもう少し小ぶりな冊子が椅子の前に挟まっていた。自分達は予約の段階で向きあわせの固定テーブル座席を指定していたので席でサーブしてもらえた。値段は割と安い。しかもパン付きで非常においしかった ほぼイメージ通りこのサンドイッチは感激。別の乗車時に再び注文して2度も食べた 朝食セットメニュースパークリングワイン付き朝食カレーやシチュー、スープなどもあるし、ホットサンドやサラダもある。キッズ・メニューカプチーノ 2.8ユーロ左のプレッツェルはよくわからないがサービスでもらった。注文した人だけなのかは不明。飲み物はソフトドリンク7種、ビール5種、ワイン&スパクリング8種、コーヒー&ティー9種など種類も豊富。値段もリーズナブルで列車内の割にはむしろ安いかも・・。尚、値段には20%~10%の付加価値税が含まれて表示されている。テーブルでのサービスだったので給仕さんにチップは1割ほどのせて渡したが、Dining Cabinで直接購入するならそれはいらない。また乗りたいな・・と思える列車でした。バックナンバーリンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)ザルツブルグの所でQBBの発券機を紹介しています。リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)

2014年08月25日

コメント(0)

-

オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)

ミラノ大聖堂はまだ聖堂内部の紹介が残っているのですが、ちょっと飽きてきたので気分転換に久しぶりの鉄道ネタです。昨年はロンドンからユーロスター(Eurostar)でベルギー、インターシティー(InterCity)でオランダへと列車移動しましたが、今年はオーストリアの国際特急列車レールジェット(railjet)でザルツブルク、ミュンヘンへと移動。昨年の列車は汚くて凄く嫌な気分でしたがレールジェット(railjet)は素晴らしく綺麗でサービスが良く快適な列車でした全2回の予定。オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)固定編成を採用プッシュプル方式客車のグレードと車イス専用車両オーストリアは、欧州のほぼ中心。その地理的な要因でいろいろな国の国際列車が走っていますが2008年12月から運行が始まったオーストリア連邦鉄道(QBB)のレールジェット(railjet)は従来の国際列車より快適で早い。最高速度275 km/h。(実車時の最高速は245km/h。速度表示が出ます。)車内サービスも飛行機なみにグレードアップした特急列車です。ウイーン西駅(Wien West bahnhof)・・・始発駅何よりうれしいのは窓ガラスが綺麗で窓越しに風景が撮影できた事です。昨年のユーロスター(Eurostar)はロンドン発だったにもかかわらずこ汚くてキズだらけでカメラ向ける気にもなれない窓ガラスでした。(外側が汚いからどうしようもない。)下の車両は機関車ではなく、運転席付き制御客車です。下の車両は機関車機関車に客室はなく運転席と動力のみ。制御車には制御用の運転席と客車がついているので窓があるかないかで違いがわかる。固定編成を採用車両前後は新幹線のように客車と機関車で統一したデザインが採用されています。これは固定編成の概念を導入したからです。(これは欧州では画期的考え)日本では一体型は当たり前の事ですが動力集中方式を採用している欧州では従来進行方向が変わると列車の動力源である機関車の部分を前後付け替える必要がありました。だからユーロスター(Eurostar)やインターシティー(InterCity)にしても、機関車はまちまちで、まして客車とは何の統一性も無かったのです。何しろかつては国により電荷も違ったので国境で機関車をチェンジする必要もあった・・と言うのも動力集中方式が採用されてきた理由の1つです。因みに、日本の新幹線などは動力分散方式を採っているので前後どちららにも動く(ペンデルツーク方式)が早くから採用されています。要するに動力を前後に持っている・・言う事です。(日本の場合は動力車両にも客車が付いている)日本は曲線や勾配が多い事、地盤が弱い・・など、動力集中方式が難しかったようです。プッシュプル方式機関車を付け替える事なく、列車を前後に動かす。普通なら日本と同じ動力分散方式(機関車-客車-機関車)になりそうなものですが、レールジェット(railjet)では動力集中方式のままで前後に動く事を可能にしています。それがプッシュプル方式で行きは客車を牽引、折り返しのバック走行の時は機関車が客車を押す形(プッシュプル方式)で走行する・・と言うもの。つまりレールジェット(railjet)は(機関車-客車-運転席付き制御客車)と言う結合になっているのです。下のような連結は途中切り離して別方向に進む事が考えられる。(ザルツブルグ駅)下は、これから発車する列車の編成を表示したデジタル画像の一部です。(ウイーン西駅)解りやすくする為に機関車をピンクに制御車を赤く囲いました。黄色・・1等車、ビジネス、 緑色・・2等車、赤色・・ダイニング・カーおよび車イス専用車両これによりレールジェット(railjet)の気付かなかったサービスもわかりました。First Class (1等客室 )(横3席)椅子は半分で向きが異なり日本のように変える事はできない。しかし、この列車ではインターネットが自由に使える。各椅子にはコンセントが付いていて、パソコンの電源も確保できるのだ。Economy Class (2等客室)(横4席)新幹線の普通席クラスかな? 悪く無いです。客車のグレードと車イス専用車両レールジェット(railjet)ではBusiness(ビジネス)、First Class (1等客室 )、Economy Class (2等客室)と3つのグレードがあります。しかし、列車の編成によれば必ずビジネスの車両がついている訳ではないようです。ビジネスは残念ながら見落として写真を撮ってきていないのですが、1等客車の中で一部コンパートメントになっているカ所がビジネス扱いのようで数は少ないです。また、編成表によれば、子供のプレイ車両や、ベビー用の車両をそなえている場合もあるようですし、たいていの列車にはDining Car(食堂車)が付いていて、その客車に付随して車イス専用のFirst Class (1等客室 )も付いています。※ QBBの場合、自転車積み込み専用車両があったりするのだが、レールジェット(railjet)の編成では見あたらなかった。車イス専用車両車イス専用車両は席数が少ないが、隣がDining Car(食堂車)と反対隣が広い車イス用のトイレとなっている。但し、欧州の列車の問題点は乗車時にバリアフリーではなく段差がある事。一応First Class 扱いで、4人がけテーブル1組と2人がけテーブル3組が設置されている。車イス2台は楽勝。大型の荷物を置く場所はない。たまたま予約していた場所がその客室だったのだが通常人は来ないようだ。車イスの人がそのまま入れるトイレ。トイレはEconomy Class でもそこそこ広い。(日本のは狭すぎる)尚、このトイレの後ろに列車内インフォメーションがあった。車掌さんが通常待機している場所のようだ。チケット確認に来た車掌さんガラス扉の奥がDining Car(食堂車)チケットは今やほとんどインターネットのプリントアウトである。だから必ず確認されるのは、チケット購入時のクレジットカードの提示である。人のチケットでかってに乗り込む人がいるからなのだろう。次回列車内の豪華メニューを紹介リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)ザルツブルグの所でQBBの発券機を紹介しています。ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)

2014年08月22日

コメント(0)

-

ミラノ(Milano) 5 (ミラノ大聖堂 3 外壁の装飾)

前回、飛び梁(フライング・バットレス・flying buttress)の装飾が、ミラノ大聖堂のものは非常に美しい・・と言う事を書いたが・・。いろいろ考えて見ると、もしかしたら昔は他でも美しい装飾があったのかもしれない。ただ、修復にかかる経費が倍増するので他のところではそこまで手を入れて修復していないからなのかも・・。この大聖堂はいつ行っても修復工事をしているそうだ。確かに直すところは果てしなく多い。外壁に設置されている彫像は取り外されてメンテされ、壊れた所は修復。そしてしっかり落ちないように固定される。ものによっては公害などにより石が溶けて修復出来ない物もあるようだ。そんな物は近くのドゥオモ博物館にオリジナルが保存されレプリカが飾られる。彫像だけで約3600体 怪物96体 ガーゴイル150体、この大聖堂の場合、修復とは永遠に終わる事のない仕事に違いない。ミラノ(Milano) 5 (ミラノ大聖堂 3 外壁の装飾)ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)ファサードは西、主祭壇は東の法則屋上テラスの図面E・・・エレベータ S・・・階段ピンクが屋上のルートでオレンジ部分が屋根のテラス部分。側廊のテラスから屋上の屋根に上る階段。この階段はファサードのガレリア側。ファサードの装飾の裏側に階段がある。このネオ・ゴシック様式のファサードの完成は1813年。ナポレオンが自分の戴冠式に間に合わせる為に短期間で、かつ少ない経費で建設出来るよう奔走したのである。ファサードは西、主祭壇は東の法則ところで聖堂の入り口であるファサードは西に向かって建っているのが一般的。それは欧州の場合、内陣の主祭壇が東に位置するからなのである。現在は土地の問題もあるだろうが、基本聖堂はエルサレムの方向を向いて建てられ、エルサレムの方向に祈るようにできているかららしい。それはイスラム教で言うミフラーブ(mihrāb)と同じ意味のようだ。最初からモスクとして建てられた所はミフラーブが必ず礼拝堂内部正面の壁に設置され、それが聖地メッカのカアバ神殿の方角を示している。(後からモスクになった所は正面に無い)それにしてもイスラム教徒は必ずカアバ神殿の方角に祈りを献げる。だから出先にモスクが無い時はカアバ神殿の方角を示しているキブラ (Qibla)に向かって祈るのだ。階段にも凝った装飾が付けられている。注意深く見ていると、けっこう笑える物もある。おそらく、法則はなく、石工の人がそれぞれ好きな物を掘ったのだろう・・と考えられる。珍しい事に、この大聖堂建築では、設計段階のやりとりや、職人とのやり取りまで細かく記載された記録資料が残っていると言う。1回目に紹介した建築プロジェクト「ヴェネランダ・ファッブリカ・デル・ドゥオーモ(Veneranda Fabbrica del Duomo)」が一貫して管理しているからなのだろう。身廊の屋根の上。(左が正面のファサードの天辺部分)非常に贅沢な石のスレート屋根。初期の大聖堂の屋根は木造だったそうだ。ファサード方面を撮影。(この写真は今回のものではありません。)今回は身廊の屋根の半分が修復工事だったので、ファサード方面は障害物.の無い昔の写真を採用。下は聖堂方面。これは今回撮影。なぜか屋根瓦(大理石のスレート)の上に被いがされている。ここで何かイベントでもするのでは? 尖塔の上には全てに聖人の像が据え付けられている。(これら聖人は全て教会の外に向いて立っている)そもそも尖塔は何の為にあるのか?当初は時計や鐘をつるす役目もあったそうだ。もちろんそびえる塔は天を指して神をイメージする・・と言う意味もあったろう。しかし、ここでは尖塔の数だけでも135本。これは非常識に多い。これはぶっちゃけ、世間に目立つ、驚くような大聖堂を造って自慢したい・・と言う司教や建築家や、当時の市民の気持ちの表れのようだ。立派な大聖堂は街に冨と名声をもたらすのだそうだ。大半の尖塔は1800年代のものらしい。飾り、ファルコナトゥーラ(スペル不明)ファルコナトゥーラのトップやフリルの部分はだいたい植物で葉か花。中にはひまわりの花も・・。中には人や人の頭部を彫った凝った彫り物もある。下はキリストと天使?雨樋・ガーゴイル( gargoyle)巨人が支えるガーゴイル(gargoyle)この大聖堂の雨樋であるガーゴイルのうち96体は巨人が支える形をしていると言う。ガーゴイルだけでなく、重い物を支える時、こうした使い方がされるようだ。背中の部分が割れていて、そこに樋(とい)が通されて口から雨水が排出される。ガーゴイル(gargoyle)と言えば、基本ゴブリン(小鬼)のようなグロテスクなものが魔除けとして好んで用いられるが、まれに変わり種がある。司教や職人に似せてからかったものもあるそうだ。昨年紹介したブリュッセル、グランプラスの市庁舎のガーゴイルは人間が多かった。※ 2013年10月「ブリュッセル(Brussels) 5 (グラン・プラス 5 市庁舎 ガーゴイル)」飛び梁・フライング・バットレス(flying buttress)の一部装飾葉の部分はアカンサス(Acanthus)にも見えるがアザミの蕾か?もし、アザミなら地の悲しみと罪のシンボルであるし、中世では薬草としても珍重された花である。フライングパットレスには裏表に彫像が据えられている。石像だけでなく、頭の上のテインパノや足下の装飾もセット。尖塔の上の聖人像に哀愁を感じる ミラノ大聖堂つづくリンク ミラノ(Milano) 6 (ミラノ大聖堂 4 聖堂身廊から)

2014年08月17日

コメント(0)

-

ミラノ(Milano) 4 (ミラノ大聖堂 2 屋上テラス)

聖堂の外壁は季節、時間によって色を変える。それは写真で見れば歴然としている。夏の暑い日差しでは聖堂が白く輝き、ゴシックの教会の細やかな細工を消してしまう。青い空と白い聖堂の対比。聖堂が見栄えする時間を見つけるのは案外難しい。そう言えば、クロード・モネの描いたルーアン大聖堂の連作は時間帯による光の効果を表現した作品であった。(モネは1892年~1893年の2年間に33点の作品を残している。)モネは独特の感性で変わる聖堂を表現してみせたが、それにしても写真で比べたならともかくモネはよくぞその違いに気付いたものだ・・。驚いたのはそれだけではない。彼の表現した色彩である。色を感じる・・とは変な表現であるが、ルーアン大聖堂の連作はどれも現実の色ではない。彼だけが感じとった色を表現した作品なのだ。たくさん撮影したミラノ大聖堂の写真を見比べながらモネの偉大さに改めて感嘆してしまった ミラノ(Milano) 4 (ミラノ大聖堂 2 屋上テラス)ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)大尖塔の聖母(Madonnina)像屋上テラスフライング・バットレス(flying buttress)・・飛び梁ドゥオーモ、最初の礎石は1386年の事。古いカテドラルのサンタマリア・マッジョーレ教会を包み込むように工事は始まった。(最初から大聖堂になる予定ではなかった。)石材はマッジョーレ湖の西岸カンドーリアの大理石が使われ、欧州各地からよりすぐりの建築家、石材の彫刻家、装飾品のマエストロが集められると、より新しい建築が討議され、技術が生まれる。芸術の分野もそうである。ステンドグラスは1470年以降は焼き付け技術により絵巻に変ったのである。つまり大聖堂建設はミラノを建築、芸術の最先端の都市に変えた。大聖堂南面屋上テラスに上るエレベーターはこちら側にもあるが、今は工事の為に中止されている。聖堂の後陣(この写真は昔の写真です)それにしても普通のゴシックの聖堂とはスタイルが違います。何しろ工事は500年以上続いたのです。最初はロマネスクで始まり、ルネッサンス様式が加えられ、ゴシック、バロック、と時代は変遷。大聖堂として建築がやり直しされるのは16世紀末から。大聖堂になるには、聖体用祭壇、説教団、聖職者祈祷席、地下聖堂など造りも違うようだ。その為に大聖堂建築のプロが再び設計を変更している。大尖塔の聖母(Madonnina)像17世紀には祭壇や外部の彫刻の作成が進むが17世紀初頭には尖塔はまだ無く、大尖塔は1769年に完成。そして大尖塔の上には1774年にマドンニーナ(聖母マリア)の像が据え付けられ以来ミラノの象徴となっている。マドンニーナ(聖母マリア)は青銅の彫像に金メッキされている。原型師はジュゼッペ・ペーレゴ(Giuseppe Perego)( ~1796年)この写真は地上からはとらえられない。高さ4.16m以上のマリアの足下には雲と天使の頭が顔を出している。大尖塔は途中まで上れるようだが今は修復中修復されたところが白い部分。ジクソーパズルのような部分修復。見えない所にも細かな修復。恐れ入ります。ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)データ全長158m 最大幅(側廊)93m 正面ファサード幅67.90m身廊の高さ45.55m 最大高さ(尖塔のマリア像の頭まで)108.5m尖塔の数135本聖堂を飾る彫像(内外合わせて)約3600体 怪物96体 ガーゴイル150体ドゥオーモの信者500万人図面を見ればラテン十字なのが解るが、装飾が多すぎて外から形はわかりにくい教会である。屋上テラスへは後陣の両サイドにおそらく外付けでエレベーターが設置されている。階段は翼廊の手前、外側にあり当然チケットの値段が異なる。階段登り口現在は各入り口や出口に軍の警護がついていて、入場チェックも厳しい。エレベーターの入り口おそらく後付けで近年外側に設置したのだろう。警護の軍人の目を盗み撮影。(カメラ向けると怒られる。)エレベーターは係の人が一人乗るので、あとは5人くらいが乗り込める広さ。いつもは行列らしいが夕方だったので空いていたようだ。エレベーター・・12ユーロ階段・・・・・・7ユーロAセット(48h)・・エレベーター+ ドゥオモ博物館+ ジョヴァンニ・アッレ・フォンティ洗礼堂 ・・15ユーロBセット(48h)・・階段+ ドゥオモ博物館+ ジョヴァンニ・アッレ・フォンティ洗礼堂 ・・11ユーロセットがあることを後から知ったが、チケットを買う場所によりセット売りしている所とないところがある。教会内部はもちろん無料であるが、大聖堂の宝物を扱った博物館も必見であるし、行ったからにはローマ時代の洗礼堂の遺跡も見て来た方がいいかも・・。尚、エレベーターのチケットはエレベーターの所では売っていない。後陣の上のテラスフライング・バットレス(flying buttress)・・飛び梁 聖堂の天井を高くする為に生じる外壁の膨らみを押し支える為の梁はゴシックの特徴でもある。しかし、ここの飛び梁ほど美しく装飾されたものは珍しい。後陣上は石拭きの屋根の上まで上がれる。飛び梁のおかげで、ゴシックの聖堂には大きな窓があちこちに設置できるようになり、聖堂内は明るくなった。さらに色ガラスにより聖堂の中は天国を想像させるべく幻想的な光で満たされる事になったのだ。屋上テラス つづくリンク ミラノ(Milano) 5 (ミラノ大聖堂 3 外壁の装飾)

2014年08月14日

コメント(0)

-

ミラノ(Milano) 3 (ミラノ大聖堂 1)

昨今、どこの教会に行っても修復中で、幌(ほろ)や足場がじゃましてせっかくの建物の全景が撮影できない事が増えている。 世界遺産登録を目論んでいるのか? あるいは世界遺産に登録されてお金が入るようになってきたからか?なんて考えていたのだが、確かに古い教会の維持管理は大変に違いない。もともと石が組み上げられただけの教会は地震でもあれば倒壊の危険がある。近年はどこも鉄骨を入れて大がかりに構造の補填がされている。今回紹介するミラノ大聖堂の場合、カテドラルの建設には500年以上が費やされている。 大司教が教会建設を宣言したのが1386年。その翌年には建築プロジェクト、ヴェネランダ・ファッブリカ・デル・ドゥオーモ(Veneranda Fabbrica del Duomo)が発足され、その組織が現在は教会の財産管理委員会として構造上の修復や芸術上の修復を手がけているそうだ。ミラノ(Milano) 3 (ミラノ大聖堂 1)ミラノ大聖堂(Duomo di Milano)リソルジメント(Risorgimento)・・・イタリア統一運動夏冬兼用のカテドラルの建設ルドヴィーゴ・ポリアーギの扉ドゥオーモ(Duomo)は、ラテン語のDomus(神の家)に由来する語だそうだ。ミラノの領主ジャン・ガレアッツォ・ビスコンティ(Gian Galeazzo Visconti)(1351年~1402年)は繁栄するミラノを象徴する近代的で立派な神の家の建設を指示するとミラノの市民は歓喜し、経済は活性化。寄付に寄贈、ボランティアと言う活動がここに誕生したと言う。ミラノ大聖堂の建築はミラノ市民にとって「神の家」であると共に「自分達の家」と言う思いだった事だろう。ドゥオモ広場からの大聖堂左の見切れがヴィットリオ・エマヌエーレ2世のガレリアで、右の見切れがヴィットリオ・エマヌエーレ2世の騎馬像。ドゥオーモ広場のヴィットリオ・エマヌエーレ2世(Vittorio Emanuele II di Savoia)の騎馬像異常に鳩がまとわりついている銅像である。5年くらい前まで鳩のエサを売っていた人がいたからのようだ。今は唯一の日陰の為に鳩だけでなく人も集まって来る。何しろこの広場は広いのに日陰がないし、座って休む場所もないからだ。リソルジメント(Risorgimento)・・・イタリア統一運動前回「モンテ・ナポレオーネのレストラン」の中でナポレオンが建国したイタリア王国およびイタリア共和国について紹介したが・・。ナポレオンが失脚して王国は再び解体されるとイタリア人は帝国からの分離とイタリア人によるイタリアの統治を求める戦いを始めた。(反オーストリア蜂起)リソルジメントは日本でイタリア統一運動と訳されるが、イタリアに再び過去の繁栄をよみがえらせる・・と言う政治的、社会的運動で、最終的には独立にいたる戦いをさしている。ヴィットリオ・エマヌエーレ2世(Vittorio Emanuele II di Savoia)(1820年~1878年)サルディーニャ王国を支配するサヴォイア家出身で、ナポレオン失脚後に始まるイタリア統一運動(父、アルベルトから引き継いだ戦い)の中核なした人物。そして初代イタリア王国、国王(在位:1861年~1878年)となった人物である。ドゥオーモの正面左にはヴィットリオ・エマヌエーレ2世の名を冠したガレリア(ショッピングアーケード)も建っている。ドゥオーモの屋上テラスからの広場ヴィットリオ・エマヌエーレ2世のガレリア入り口1867年イタリアの建築家にしてエンジニアのジュゼッペ・メンゴーニ(Giuseppe Mengoni)(1829年~1877年)のデザイン。Duomo di Milanoイタリアにおけるゴシック建築で最大の大聖堂である。ファサードは何度も姿を変えたが、最終的にはナポレオンの一言で大聖堂はゴシックの姿で完成。夏冬兼用のカテドラルの建設1300年代後半ミラノには夏のバシリカと冬のバシリカが存在したと言う。その両者のバシリカが老朽化した為に大司教は新しいカテドラルの建設を領主に相談。当初はレンガやテラコッタのオーソドックスなバシリカでの建設構想だったようだが、前出のミラノ領主ビスコンティは当時のイタリアではまだ知られていなかたフランスやドイツのゴシック建築。いわゆる国際ゴシック様式で建設したいと考えたようだ。冒頭説明したヴェネランダ・ファッブリカ・デル・ドゥオーモと言う建築プロジェクトを立ち上げ、工事運営、指揮、技術者確保と石材の確保など建設にかかわるあらゆる優遇措置を与えたと言う。ところで夏と冬のバシリカとは?夏と冬・・とはおそら夏と冬の司教座があった場所が異なっていたからではないかと推察できる。前にも紹介した事があるが、司教座の置かれている教会をカテドラル(cathedra)と呼ぶ。司教座とは、その地域の教会を統括する教区長の在するす教会を指している。因みに教区長は一般に司教か大司教がなるので、司教座聖堂or主教座聖堂と呼ぶわけであるが、冬の間深い霧に包まれる・・と言う環境のロンバルディァ地方は夏冬の環境で司教座の場所を移動していたのかもしれない。ファサードの扉は1900年代に入り青銅の扉に徐々に変更。全てデザイナーが異なっている。ルドヴィーゴ・ポリアーギの扉(中央扉)ルドヴィーゴ・ポリアーギ(Lodovico Pogliaghi)(1857年~1950年)扉は1906年~1908年に製作。この大聖堂は聖母マリアに献堂されている。聖母戴冠右扉・・・聖母の喜び生まれたキリストを抱く聖母左扉・・聖母の悲しみピエタ(Pietà)・・十字架より降下されたキリストを抱く聖母図確かにこの扉の装飾が一番美しい。そして感心したのが扉口の開口部の継ぎ目赤いで線を印したところが合わさり目。植物の根の装飾も素晴らしいが、合わさり目が全く解らないのだ。ミラノ大聖堂つづくリンク ミラノ(Milano) 4 (ミラノ大聖堂 2 屋上テラス)

2014年08月10日

コメント(0)

-

モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)のレストラン

Break Time(一休み)かつて何度か紹介した事のあるミラノのガストロノミア(GASTRONOMIA)のイル・サルマイヨ(Il Salumaio)。今回のミラノ滞在は、実は最後の晩餐を見る為ではなく、この高級総菜屋さんが目的でした。ところが行って見たら前にあった筈のモンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone) 通りから消えていた調べ直してみたら店は3年前に移転。レストランの部が拡大されて総菜販売の店舗(デリカテッセン)が縮小。場所柄、レストランの方がもうかるからなのでしょう。モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)のレストランモンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)とナポレオン(Napoléon)ミラノとナポレオンイル・サルマイヨ(Il Salumaio)Gastronomia・Ristorante・Cafe・BistrotIl Salumaio Monte-napoleone黄色の円・・地下鉄M3 モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)駅V・・・ヴァレンティノ(VALENTINO)C・・・カルティエ(Cartier)F・・・フォーシーズン・ホテル(Four Seasons Hotel Milano)バガッティ・バルセッキ美術館(Bagatti Valsecchi Museum)モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone)とナポレオン高級ブランド店が軒を連ねるこの通りは例えるなら、銀座の並木通りみたいな所。昔は貴族の邸宅が多く、またそれを目当てに高級店がよってきた所だそうだ。高級感ありすぎてどこも敷居が高すぎる。買い物するつもりの人でないと店内には非常に入りずらいから最近は観光客は減少しています。モンテ・ナポレオーネは1797年~1814年のナポレオンの支配時代につけられた名前であるが、もとは、公的債務を管理した金融機関the Monte Camerale di Santa TeresのMonte通りから由来している。ミラノとナポレオンそもそもミラノはイタリアが正式に統一される前にナポレオンが建国したイタリア王国(イタリア中東部と北部)(1805年~1814年)の首府だった場所だ。ナポレオンはフランスの将軍としてイタリアに侵入。当時のイタリア半島はバラバラで、オーストリアや地元領主などの圧政に苦しんでいた。彼らはナポレオンを解放者として受け入れナポレオンは奇しくもイタリア半島の統一を果たしていた。1804年、戴冠しフランス皇帝となる。1805年、すでに建国していたイタリア共和国はイタリア王国となりナポレオンが初代イタリア王となるとミラノのドゥオーモで戴冠している。しかし1814年ナポレオンが失脚するとイタリア王国も終焉を迎えイタリアは再び小国に分割されている。因みに、ブレラ美術館にはナポレオンの立派な像がある。ブレラは、ナポレオンが整備して1809年、彼の誕生日に開館した美術館なのだそうだ。ナポレオンはミラノの人に崇拝されている??モンテナポレオーネ通りからのS.Sprito通り。左の角にヴァレンティノ(VALENTINO)の店があるので目印に。店にはこの次のGesu通りからもはいれる。Gesu通りの目印はカルティエ(Cartier)。イル・サルマイヨ(Il Salumaio)イタリア、ミラノ、地下鉄M3 モンテ・ナポレオーネ(Monte-napoleone) 駅から5分くらいこちらはS.Sprito通りからの入り口建物の名前はバガッティ・バルセッキ宮(Palazzo Bagatti Valsecchi)今度の店舗は16世紀に建てられた貴族の大邸宅の半分を使用。残りはバガッティ・バルセッキ美術館(Bagatti Valsecchi Museum)になっている。美術館の方の正式な入り口は裏のGesu通り(フォーシーズン・ホテル前)こちらからもレストランに入れる。そもそもイルサルマイヨには2つの住所があった。ファウスト男爵(baroni Fausto) (1843年~1914年)ジュゼッペ・バガッティ・バルセッキ(Giuseppe Bagatti Valsecchi)(1845年~193年).バガッティ・バルセッキ宮は兄弟2家族が住むように改築されたようだ。二人は厳格にルネッサンス時代の洋式にこだわり、室内装飾の美術工芸品も同時代の物を収集。数十年まえまでそこに住んでいた・・と言う館は現在美術館として公開。(残念ながら入らなかった)最初の中庭はテラス席になっている。どうもテラス席の方が先に埋まるらしい。テラス席に入りたい時は要予約。奧が美術館の方なぜ暑い外で食事をしたがるのか解らない。こちらは喜んで室内の席に アンティークな館を生かしたテーブルセッティングガラス屋根が付いているが、そこも中庭の1つだった?こちらはルネッサンス風のもとはリヴィング?INSALATA NIZZARDA(ニース風サラダ) 18ユーロアンチョビでなくツナが使われている所がガッカリ。ニース風はアンチョビでないと・・。INSALATA CAPRESE(モッツァレラチーズとトマト) 18ユーロSPADA (カジキマグロとフレッシュトマト、オリーブの実入りソース) 28ユーロTAGLIATA(スライスしたステーキ) 28ユーロFRUTTA FRESCA (フレッシュ・フルーツ) 7ユーロCHEESE CAKE(チーズ・ケーキ) 8ユーロ飲み物はカプチーノ3.5ユーロ、エスプレッソ2.5ユーロ他にテーブルチャージが一人5ユーロがつく。チップ入れてだいたい二人で135ユーロ。ランチとしては高すぎるように思うが、イタリアの物価が今は高いので一人50ユーロは覚悟した方がよい。レストランは期待していたのに普通すぎてちょっとガッカリ。でももともとモッツァレラと生ハムとオリーブが目的。特にモッツァレラの薫製チーズは美味Gastronomia水牛モッツァレラーチズはKg/35ユーロ・・・1個だいたい500gくらいでだいたい3000円前後パルマの生ハムKg/48ユーロオリーブの実はKg/25ユーロ ・・かつてない大きさのオリーブの実です。カラスミKg/240ユーロ・・・1本だいたい6~7000円※ 頼めば真空パックにして持ち帰りやすくしてもらえる。ミラノには、他に「PECk」と言う高級食材店があります。「PECk」をミラノ 一の高級食材店と書いている記事もあります。確かに現在の店構えは「PECk」が高級化して見えますが、水牛のモッツァツェーラや生ハム、オリーブにしてもレベルが違いましたそちらも行って買い物しましたが、「PECk」は紅茶やケーキ、野菜、パンなども置いていて、さしずめ紀伊國屋のような高級スーパーと言った所です。

2014年08月06日

コメント(0)

-

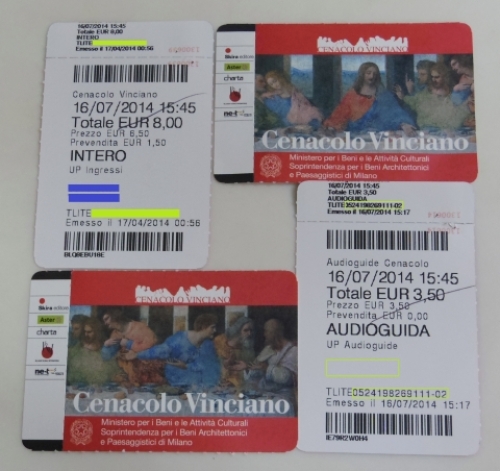

修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復

ウィキメディアからのきれいな写真に変更しました。やはりポスターでは色調が・・・。前は無かったのです。基本撮影ができない所なので、どこかが許可どりして撮影した写真なのでしょう。非常に助かります。今回トイレ事情が一番悪かったのがイタリア、ミラノでした。欧州の常識は、トイレが少なく、かつ有料が原則。トイレがタダなのは空港や美術館の中、レストランくらい。駅のトイレも有料です。だから逆にトイレでしない人がいるから街の衛生が悪くなる現状もあるわけです今回のサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院もトイレ事情が悪い所の一つです。教会にトイレが無いのはあたりまえ。カフェで飲食すればタダで借りられますが、トイレだけなら有料。近辺にこれといったカフェもあまり無いところです。チケットを持っていて「最後の晩餐」を見学した人は出口のお土産コーナーにあるトイレを借りる事ができますが清潔・・とは言えないトイレでした。(便座が無い洋式が一つと、汚れたアラブ式。しかも男女共用)因みに近所のカフェのトイレも便座がありませんでした。どうもイタリア人は女性でも便座に座らずにするようです。行く前にどこか比較的きれいな所ですませて行く事を勧めます (;^_^A修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復完成後から崩れ始めた壁画ナポレオンが発注した複製モザイク画事務所で受け付けしてもらったチケット。(2人分)予約した人の名前が入っている。2枚は当日借りたオーディオ・ガイドのチケット。オーディオ機器は、借りる時にIDを預け返却の時にIDを返してもらう。CENACOLO VINCIANO(最後の晩餐)事務所待合室わずかな座席しかないので次の回に入る人で一杯。(見学は15分で入れ替え)CENACOLO VINCIANO(最後の晩餐)の壁画はもちろん撮影禁止。(本から撮影)部屋の広さに呼応している遠近方、食堂の長さを1.5倍にしている。(実際はもっと薄暗い)当初質素な食堂は、ブラマンテか? あるいはダ・ヴィンチが絵画との調和を考えてルネッサンス風に改築。また、後世、戸口を付ける為にキリストの足が描かれていた部分が壊されている。さらにダ・ヴィンチは壁画を描く壁の裏を砂袋を入れた袋を並べて壁自体の保護補強をしている。そのおかげで1943年の爆撃で食堂の東の壁と天井が崩れ落ちたのにこの壁画のある壁は生き残った。まさにミラクル教会の方の売店で買ったポスターから撮影下はウィキメディァから前は無かったのです。近年の修復は1977年~1999年まで行われた。この修復はできるだけダ・ヴィンチのオリジナルに戻す事とされ、従来の修復の概念に反した為に物議を醸したようですが、保存と美的観点から、この修復計画は成功したようです。何しろ18世紀に行われた修復では顔、表情、物腰、色までゆがめた上にダ・ヴィンチが陰影によって表現した時間軸や使徒達の属性をも塗りつぶしてしまっていたようです。要するにダ・ヴインチの作品か? と言うほど変貌していたようだ。ダ・ヴィンチはこの絵画を科学的考察により描いている。多才なダ・ヴィンチはこの頃、力学や弾道学など物理学の研究もしている。解剖学の勉強はデッサンに生かされ、建築学、幾何学と彼の興味は枚挙(まいきょ)にいとまがなかった。彼はただの芸術家では無かったので、この絵の中には彼の実験がたくさん閉じ込められている。それが近年の新しい修復により、500年前の姿が取り戻されたのである。今、ダ・ヴインチが見る者に伝えたかった真実を見せてくれているのである。限りなく、オリジナルに戻すと言う修復方法は、絵画においては、今後の修復の基本になる事だろう。下もウィキメディアから色彩は飛び、壁もかなり剥落しかけているが、人物にダ・ヴィンチらしさが感じられる。完成後から崩れ始めた壁画しかし、実際オリジナルに戻す事はかなり難しい問題があった。普通のフレスコ画で描かれていないこの作品の元の壁がどこまで残っているか?上の加筆された壁を取り除いた時にどれだけオリジナルが残っているかは、やってみなければ解らない一つの賭けだったようだ。上の写真はもちろんポスターを写しとったものであるが、壁や色の剥落がこの写真からも解ると思う。おそらく、私達が今まで本などで見ていた修復前の色あざやかな作品とは別物になっている事だろう。壁の土台は石膏2層の壁。それにテンペラ画で描かれている事が科学的解析で判明。(数カ所油性)通常フレスコ画の場合、まだ湿った状態の漆喰層の上に絵の具を染みこませて色を付けるのが一般的。だが、彼は後から絵の具の上塗り(加筆)による効果を考えて普通のフレスコ画の技法では描かず、テンペラの絵の具を使用したようだ。その実験的趣向のせい? あるいは湿気のせいか? 「最後の晩餐」は完成後から20年目には早くも傷み始めたと言う。さらに50年すると壁画はもっと悲惨な状況になり、修復の仕方で大論争も起きている。1770年の修復ではユダ、ペテロ、ヨハネ、キリスト以外の使徒の元絵そのものを全て塗りつぶして書き換えられたと言うナポレオンが発注した複製モザイク画写真は、ウイーンのミノリーテン教会(Minoriten Kirche)に置かれている「最後の晩餐」のモザイク画である。これは本物の複製として造られたモザイク画らしい。制作年は1809年。製作者はGiacomo Raffaelli。依頼者はナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)このモザイクはナポレオンが皇帝時代に発注してパリに運ばれるはずだったものだそうだ。完成時にナポレオンが皇帝ではなくなっていたので、フランツ1世が買い取りウイーンに運ばれ、どう言う経緯か解らないがここに飾られる事になった。※ 確かにナポレオンはサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院に来ている。さすがに壁画は持ち去れなかったが、教会の聖母像前から銀の燭台(しょくだい)を持ち去ている。上のダ・ヴィンチの作品とは似て非なるもの。非常に細かなモザイクでカメラでアップしてもモザイクには思えない。モザイクの腕はすばらしいが・・。制作年から推察すると、この作品はひどい修復時代の作品がモデルになっている。構図だけが最後の晩餐を示しているもののダ・ヴィンチの作品としては見る影もない。もし、これが修復以前の最後の晩餐の姿であったのなら、やはり真実の姿に戻してくれてありがとう。・・と、言いたいです。m(_ _)m アリガトォ~★関連back numberリンク ミラノ(Milano) 1 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 1)リンク ミラノ(Milano) 2 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 2 聖堂内部)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2 (仮予約と支払い)

2014年08月03日

コメント(0)

-

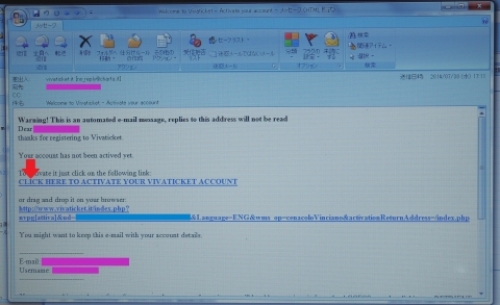

「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2(仮予約と支払い)

前回に引き続き「最後の晩餐」見学の為の予約、支払い編ですが、チケットがとれにくい原因がわかったので説明しておきます。前編リンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)チケットの予約は、基本、インターネットと電話の2通りです。しかし、予約の枠がそれぞれ違う事。加えて旅行社枠と言うのがあり、先に大口予約で押さえられているようです。(旅行社から買うと一人分だいたい30ユーロ位です)さらにEU圏の子供達には無料となっているので、学生の大口予約が入ってしまう場合もあるのかもしれません。実は今回、わずかの時間の間に仮予約していたものが他の方に取られてしまいました。その為に仮予約は解除され、会員登録のみしかできなかったのです。(先に会計した者の勝ち)予定の日付や時間が駄目な場合でも大口組のキャンセルで空きが出る可能性はギリギリまであるので何度もトライしてみるのが良いでしょう。(30ユーロと8ユーロでは違いすぎます)「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2 (仮予約と支払い)さて、本筋の予約の続きです。重要なポイントは、この仮予約の有効期限が、認証が降りてから1時間しかないと言う事です。つまり認証されてから1時間以内に会計をしないと無効になってしまう・・と言うわけです。(メールが届いたら速やかに開いて会計画面にすすめ)「Vivaticket」から数分で送られてきたメール赤い→のアドレスをクリックすると先ほど仮予約していた「Vivaticket」のMy Cartの画面に飛ぶ。My Cartのはずなのにログイン画面が出てきた。(・_・?) ハテ?おそらく、登録している間に誰かに取られたもよう本来はMy Cartの画面から確認のチェックを入れると会計に進むはずです。駄目な時は再度、先ほど登録したIDでログインしなおして、日時から予約し直しです。今度は登録しているので早いですログインすると、前回と同じように月と日付の画面。そして空いている予約時間を選択すると下の画面になります。Seat Selection(座席数の選択)金額の所に人数を入れて、そのあと右下に出る画像認証文字列(CAPTCHA )の文字を入力。コンピューターと人間を区別するためのチューリングテストらしいが文字が難化しすぎて見分けが難しくなっている。(3回間違えるとOUT)Reservatopn Seat Assignation Summary座席予約の確認である。ADDで次の画面に進むとMy Cart画面が出る。しかし、注意書きが2つ出た。本来ならBのみで確認チェックするだけなのだが・・。Aの注意書きには、この予約した時間帯が有料ガイド付きの時間である事を告げでいた。追加料金の要求である。嫌なら時間を変更するしかない。尚、注意に気付かなくても次のページに進めないのでその時はガイド付きの時間帯の可能性があると考えてください。Aの注意書きにある黄色の円部、Click here をクリックすると下のようなガイド料金追加画面が出て来る。3.5ユーロは、日本語オーディオ・ガイドと同じ料金です。ここも右下に出る画像認証文字列(CAPTCHA )があるので入力。(嫌なら戻れば最初から・・になります。)支払い画面です上半分が詳細。下半分が支払い方法日本人の場合は、一般に一番下のCredit Cardsを選択クレジット・カードの情報入力画面Payment information・・・「Vivaticket」からの請求金額とIDなどBilling information・・・・・支払い情報 Card number(クレジット・カード番号) CVV2/CVC2/4DBC(クレジット・カードのセキュリティー・コード 裏にある下3ケタ) Expiration date(有効期限) Cardholder's name(カードに記載してある名前) Email for notification(通知用Eメール・アドレス) I agree to the treatment of data.(データ取り扱いに同意する)クレジット会社・・・VISA、Diners、Maestro、JCB、Master Card全て入力すると認証画面がでる。確認してPAY(支払い)をクリックすれば送信完了。「Vivaticket」からメールがすみやかに届きます。そのアドレスをクリックすると以下の画面が出ます。チケット予約完了「Vivaticket」からのPayment Receipt(支払い領収書) 2Pものの画面に変わる。この書類を印刷して当日持参。赤い星・・重要ポイントは、当日、予約時間の20分前に受け付けをしないと無効になる。・・・と言う事と、この2枚ものの領収書を印刷して持参する事。また、ID(日本人の場合はパスポート)を持参する事。・・・が、書かれています。チケット番号が記載されている。チケットの予約はこのような流れで誰でもできるはずです。行かれる方は出来れば早めに、駄目でも一度であきらめず、何度もトライして希望の日にちをゲットしてね※この予約の取り方は2014年8月1日時点で確認したものです。(支払い領収書の分は4月のもの)関係リンク 修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復

2014年08月01日

コメント(0)

-

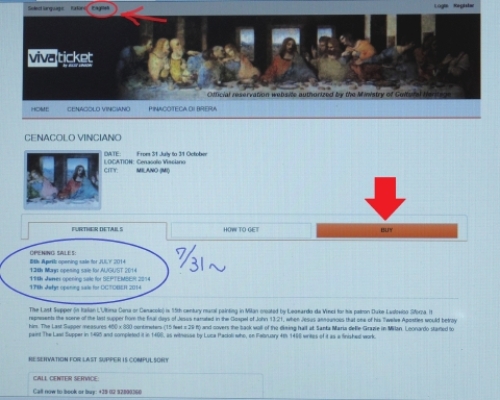

「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)

前回、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の教会を特集しました。教会自体の見学に予約は入らないのですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた食堂の壁画を見学する為に現在は予約が必要となっています。(昔はいらなかったが・・)その予約の仕方が非常に解りにくいので、少し紹介した方がいいのでは? と言うアドバイスがあり、簡単にネット予約の進み方を紹介する事にしました。本来行かない方には不必要な情報ですが、誰かの参考になれば・・と思います。「最後の晩餐」見学の為の予約 2-1 (会員登録と仮予約)「最後の晩餐」見学の為の予約は、イタリアの大手チケット会社「Vivaticket」が独占販売しています。音楽関係など幅広く扱っている会社で、ここの会員登録をしてから予約をし、支払いをする・・と言う流れになっています。ちょうど日本の「チケット・ピア」で会員登録してコンサートを予約するのと同じような流れです。しかし、ここもピア同様に予約ソフトに問題があるようで、サクサクすんなり登録にいたらないのが現状です。何回もトライする事になると思います。尚、サイトはイタリア語と英語のみになっています。サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院食堂の壁画を見学する為のサイトhttp://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[evento]&id_evento=298097&wms_op=cenacoloVinciano&change_language=1上のアドレスをクリックしてもらうとこの写真の画面に来るはずです。(イタリア語表示)画面左上に言語選択があるので英語をクリックすると画面は英語に変わります。最初に「Further Details」で表示されているのは(青い囲みの中)アクセスした日(現在)に予約できる日にちの詳細です。(画面は7月31日にアクセス)ここの説明が解りにくい書き方をしているのですが、7月の予約は4月8日から始まっていますよ。8月の予約は5月13日から・・9月の予約は6月11日から・・10月の予約は7月17日から・・規則性がないようですが、おそらく月の第2週目あたりに3ヶ月先の月の分の予約が始まる・・と言う事のようです。ですから7月31日現在で予約ができるのは、7月31日以降から10月の分までと言う事になります。もちろん早い物勝ちです。世界からアクセスが来るので望みの日時を押さえるのはAKB48のチケット並に厳しくなります。赤い→ BUY(買う)をクリックしてもらうと、下の画面になります。ここでは、8月のカレンダーが表示されています。次の月を見るときは右上の水色の→をクリック現在予約に空きのある日にちがオレンジで表示されています。例えば22日を選択してみると、右に時間割が出てきます。オレンジの所が空きのある時間となります。22日は、10:45と11:00しか空きが無い・・と言う事です。さらに時間をクリックすると何人分空いているかと言う事がわかります。赤く囲った所が空いている人数・・・13人の空きがあるようです。黄色の丸以下右がチケットの金額です。チケットの金額は一般の大人の場合、もし当日券があれば6.5ユーロですが、ネット予約の場合1.5ユーロの前売り手数料が加算されるので8ユーロとなります。尚、18-25歳の場合は当日券4.75ユーロに1.5ユーロ前売り手数料。18歳未満の場合は見学料は無料で前売り手数料の分1.5ユーロだけかかります。以下は、EU圏内に住んでいる人達の料金表です。当日券はほとんど無いので当てにしない方が良いです。しかし、どうしてもチケットのとれないままとりあえず行くのなら、18:15分が最終なので、16:00以降なら空きが出る可能性はあります。チケットを買っていても、当日時間20分前までに受け付けをしないと無効になるからです。青い囲みが注意のインフォメーションです。時間によってはイタリア語と英語のガイド付きのツアーとなり、ガイド料金が3.5ユーロ加算されるそうです。これについては、日時選択の所では解らないのです。会計の時に進まない時、ガイド料金の追加画面に入らないと決算できないようになっていて、その時にわかります。(英語やイタリア語のガイドが付く回に入ると、うるさいかもしれません。)因みに音声ガイドが5ヶ国ぐらい対応していて、日本語の音声ガイドを借りる事ができます(3.5ユーロ)。その予約もこのサイトでてきますが、当日借りる事も可能です。但し、音声ガイドを借りる時はパスポートと交換になります。(返却しない人がいるからでしょうか、返却した時にパスポートを返してもらえます。)会員ログイン画面 or 会員登録画面黄色の囲いが会員のログインiDを入れるところです。赤☆・・以下は会員登録の為の入力画面です。ACCESS DETAILS(アクセスの詳細)E-mail address (メールを受け取るアドレス)Username(本名でなくても愛称でもよい)Password (8ケタ以上のパスワード)Repeat password (パスワード再度入力)Consent (同意)・・プライバシーの同意Extended consent・・・ Vivaticketが他の商業目的でメールを送って来る事に同意するか?Newsletter・・・Vivaticketからの週間インフォメーションの発送SeatID・・・よく解らないが、SeatIDからのサービスを受けるか?DETAILS REQUIRED FOR PURCHASING(購入の為の詳細記入欄)Name(名)Surname(姓)Gender(性別) Secret(秘密)・Male(男性)・Female(女性)D.O.B.(生年月日)・・日/月/年の順(例えば11/07/90 ) or 右のカレンダーから選ぶPhone number(電話)Country(国)・・・・JapanProvince(県)・・・TokyoCity and Post Code (Aの欄に市区とCの欄に郵便番号)Address (Bの欄に町村と番地)Do you have the tax code (Codice Fiscale) for italian citizens?イタリアの市民のための税コード(Codice Fiscale)を持っていますか?Passport /Identity card (パスポートNo or IDカード)・・・日本人の場合はパスポートINVOICE DETAILS(送り状の詳細)Invoice heading (請求書は誰あてか?)・・・・Myself (same details as above) (自分) ・・・・A third person / address (第3者)Regulation (規約)・・規約を読んで同意する・・と言う事。赤い→Confirm(確認)クリック予約の詳細をあなた宛に送付しました。E-mail を確認してください。予約の仕方・・つづくリンク 「最後の晩餐」見学の為の予約 2-2 (仮予約と支払い)リンク 修復の概念を変えた「最後の晩餐」の修復リンク ミラノ(Milano) 1 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 1)リンク ミラノ(Milano) 2 (サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 2 聖堂内部)

2014年08月01日

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1