-

1

GASSHOW 訳してみました

Break Time(一休み)GASSHOW 訳してみましたGASSHOW 歌詞全文GASSHOW 歌詞と訳illion(野田洋次郎)氏の「GASSHOW」と言う曲に感銘いたしました。曲も歌詞も素晴らしいのです。恥ずかしながら、YouTubeで別件の動画から私も最近知ったばかりなのです。まず曲に耳が止まり、何て言う曲? と思っていたら12年も前の曲だった。そして調べて驚いた。「GASSHOW」と言う曲は東日本大震災(2011年3月11日14時46分に発生)の被災地支援のために作られた曲だったそうです。歌詞が古い言い回しをしているので、みなさんすぐに震災の歌とは気付かないかと思います。私もそうですが、震災の歌と言われて聞けばなるほどなのですが・・。タイトルの「GASSHOW」は「合掌(がっしょう)」の意で、文字通り手を合わせて拝むと言う意味内容にになっています。つまり、「GASSHOW」は東日本大震災のレクイエム(Requiem)だったのです。※ レクイエム(Requiem)はラテン語。本来はキリスト教や正教会での死者への追悼のミサから生じた語。死者への祈りから日本では「鎮魂歌(ちんこんか)」と訳された。被災者支援の曲ですから、実は内容も非常に重い。言われて気付く。無意識に心にひっかかったのに納得しました。メロディーも歌詞も非常に趣きのある素晴らしいもの。なぜ今まで知らなかったのか? iTunesで購入してここの所ずっと聴いている次第です。※ YouTubeでカバーで出している方も、ここの所なぜか? かなり増えました。先にも説明しましたが、歌詞は古い言い回しが使用され、抽象的な表現がされてもいるので若い方には解釈がちょっと難しい。※ 全体には古語が使われた韻文の形式で書かれている。「意味を教えてください。」と言う要望が多い理由です。わたし自身、意味を解説しているサイトを見たりしましたが、それらはワードの解説であって、完全に作詞家の意図を解説しきっている人はいない。解らなくて? 濁されている部分もみなさん多々ありました。私も何回も歌詞を見て理解を試みました。わたし自身完全に解釈するのは難しいかとも思いましたが、GASSHOW 訳してみました。これは私の解釈。作詞家の意図するところとは少し違うかもしれませんが、ストーリーは通るよう訳してみました。解りやすくする為に、英語の翻訳で言う所の超訳(ちょうやく)と言う手法で訳させていただきました。つまり歌詞を直訳した訳ではなく、歌の本意を解説的に訳したものです。もし、この歌を知らない方。ぜひ聞いてみてね。illionofficial さんがGASSHOWをYouTubeにもあげられています。リンク GASSHOW (illionofficial)先ず、歌詞全文をのせさせていただきます。次に歌詞と訳を挟む形でのせさせていただきます。GASSHOW 唄・作詞・作曲:illion(野田洋次郎)※ 野田洋次郎 (1985年~ )「illion」はソロ活動の名前で、ロックバンド(RADWIMPS)のボーカルでシンガーソングライター。GASSHOW 歌詞全文猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えとその裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)と引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよはじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはGASSHOW 歌詞と訳猛(たけ)た波が喰(く)らふは千の意思と万(よろず)の生きし(に)突然起きた地震。そして起きた大津波。海が荒れ狂い。轟(とどろき)と共に海は地の上を這って迫り来る。容赦なく押し寄せる水は私たちが無垢に生活していた家々にまで届き、人を襲い海の底に引き込んだ。荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていったのだ。海が飲み込んだのは人の命だけではない。その人の想いと生きることへの渇望(かつぼう)も・・。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り八百万(やおよろず)掬(すく)い給(たま)えと犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。八百万の神々様、どうか彼らの魂を救ってください。どうかお願いします。(( -.-人 その裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく今も何処(いずこ)かの海で絶へず木霊(こだま)し続けるのだろう突然の津波。そもそも何が起きたか解らずに海に襲われた人ばかりだったろう。「神様、助けて。」「誰か、助けて。」そんな絶叫もむなしく、海は容赦なく、彼らを飲み込んで行ったのだ。そして今も彼らの「叫び」は海に閉じ込められたまま、波間を漂い、ずっと木霊(こだま)のように、さまよっている事だろう。君の匂いは帰る場所 細い指先は向かう場所君の匂いのする所に帰りたい。貴方が私の帰る場所だった。今、君はいない。私は(どこかに)進まなければならない。それは僅かに、指先に見える心もとない細い道でしかないけれど。万感(ばんかん)の想いで積み上げた今日も 嘘になるなら 真実(ほんとう)などもういらない一生懸命生きて、働いて積み上げて得た幸せ。それらが一瞬にして壊され、まるでウソだったかのように現実から消えて無くなるのなら、真実さえ、受け入れたくはない。怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間(はざま)で生きるは現(うつつ)を背に痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者もう、怒る気持ちも、涙も流さない。希望も夢も無く、私は現実の世界で淡々と生きている。残された者の現実は皆辛い。生きるのは苦しい。悲しみや痛みに捕らわれ続けているからだ。猛(たけ)た波が喰(く)らうは千の意思と万(よろず)の生きしに荒れた海はたくさんの人を飲み込みその命を奪っていった。御霊(みたま)と一片(いっぺん)の祈り 幾年(いくとし)がまとめて刹那(せつな)に犠牲となった方々の魂に祈りをささげます。幾年も積み上げて来られた人生をたった一瞬で葬り去られた無常に・・。果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く海に荒らされ荒廃した大地。私たちはどうしたら再び光を取り戻す事ができるのだろう。今はこの調べを蒔(ま)いて 彷徨(さまよ)う友が 帰る道しるべとして今、できる事は祈りを込めて、海に飲み込まれた彼らの魂が戻る道しるべとなるよう街を復興させなければならない。出逢えたから ここに在るこの 空っぽだから大事にするよ貴方と出あえたから今の自分がいる。虚無感でいっぱいだけどそれ(自分自身)は大事にするよ。運命(さだめ)か 采(さい)か 昨日と今日の狭間(はざま)に終(つい)えた 君の御霊(みたま)ともともと運命だったのか? 神の采配だったのか? 一瞬にして消えてしまったあなたの魂。引き換えに得た この身のすべては 形見だから 守り通すよ貴方の命と引き換えのように残ったわが身。これも貴方の形見だから大事にするよ。はじめてだよ 跡形も無い君に 声を振るわせ届けと願うのはもうこの世にいない貴方。貴方の遺物(遺骸の一部)さえ見つかっていない。貴方の体も魂もどこにあるか解らない。(拝むべき、墓も無い。)それでも、頼むから、この祈りの気持ちが貴方に届いてほしいと、初めて思った。切に願っているよ。東日本大震災で被災され、家族を失われた方々の気持ちを考えながら訳させていただきました。亡くなられた方々へ、深く哀悼の意を表させていただきます。自然災害とは言え、突然命を奪われた方々の無念さは言葉では言い表せない思いがあるでしょう。その気持ちは歌のように今も波間を漂っているかもしれない。魂はもしかしたら、まだ成仏されていないかもしれない。残された家族がそう思い悩まれているかもしれない事も想像に難くない。この「GASSHOW」と言う曲は残された者たちの苦悩の歌でもあるのだと、訳していて改めて感じました。逝った者も辛い。残された者はもっと辛い。せめて彼らの魂が全員救われてくれるなら・・。少しは心が晴れる。日本を統べる八百万の神々なら、彼らの魂を救いあげる事ができるかもしれない。私もそう願っています。m(_ _)million(野田洋次郎) 氏は短い言葉で非常に多くの事を語っていたのです。そして端的に被災された方々の気持ちを吸い上げて言葉にしている。作家ではなく、ミュージシャンなのに凄い方だな。と思いました。( ̄人 ̄)

2025年04月19日

閲覧総数 17080

-

2

信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)

リンク先名変更1576年(天正4年)2月、織田信長は安土城に転居した。(現在の滋賀県近江八幡市)つまり本拠とする安土城が完成したと言う事なのだが、信長はこの時に京都にも上洛の時に使用する屋敷の建設を思いついたようだ。(信長公記より)屋敷は調度、関白の二条晴良の屋敷跡の庭地を気に入り工事に当たらせた。余談であるが、この頃は大阪で石山本願寺の僧兵が挙兵し天王寺を奇襲。それに対処していた頃である。この頃信長が上洛時に宿所にしていたのは妙覚寺である。前回紹介したが、変の時に織田信長嫡男、織田信忠が宿坊していた寺である。上洛する時の為に京に屋敷を造るのは自然な事。信長もそれに習って屋敷を建てたのか? と思いきや、1577年(天正5年)7月より上洛時は二条の新邸に移ったものの、屋敷の完全なる完成を見るとあっさり皇室に献上してしまうのである。1579年(天正7年)11月(誠仁親王)に二条の新邸をあけ渡すと、信長は再び妙覚寺に居を移している。1580年(天正8年)2月。最初に上洛した時の宿所はやはり妙覚寺であったが、その5日後に本能寺に宿坊を変えている。日蓮法華の妙覚寺はもともと妙顕寺の僧であった日実が教義や後継問題の対立から離脱して開いた寺である。また、本能寺も同じく教義の解釈から妙顕寺に破却されて日隆が創建(1415年)した法華宗の寺であった事から、妙覚寺と本能寺は親しく繋がっていた可能性がある。二条の新邸建築以降は、上洛が重なる時は信忠に妙覚寺を譲り、信長は本能寺に宿坊したのではないか?と推察。本能寺に度々立ち寄るものの、本能寺の資料による本能寺への投宿は4回だけだそうだ。回数的に言えば妙覚寺のが圧倒的に多い。だからこそ4回目の本能寺投宿は府に落ちない・・ 信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)法華宗の寺、妙顕寺、妙覚寺、本能寺本能寺の再建織田信長と本能寺と種子島と鉄砲現在の本能寺は法華宗本門流の大本山となっている。本能寺の「能」の字「䏻」はヒでなく去になっている。これは度重なる火事をきらって・・こちらを使用していると言われている。寺町通りから入ると右に宝物館があり、正面に本殿が見える。ビルの左側は本能寺会館である。本殿と言ってもここに信長が宿坊していたわけでは無いし、まして場所も全く関係ないのであまり感慨はない。ほとんどみんなが目指すのは、この右脇の奧に位置する信長廟である。信長廟前の拝殿河原町通りの路地から入ると信長廟の裏手にあたり、ビルが途切れたすぐ右が信長公の廟となっている。(実際はお墓ではなく供養塔であるが・・。)右の石柱は350年目の祈念碑である。信長公の供養塔1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)の一ヶ月後、3男、織田信孝が父の菩提を弔う為に建立。中には信長公の太刀を納めて供養としていると言う。なぜなら、本能寺で織田信長のお骨は発見されなかったからである。(これについては阿弥陀寺の回で・・。)本能寺の再建本能寺自体の再建は同年1582年(天正10年10月)速やかに始まり、秀吉からも山城の国鴨川村40石の朱印地を寄進されたと言う。また大納言からの支援の他、種子島からも浄財が運ばれたと言う。その後1592年に前回紹介した秀吉の都市改革で移転を余儀なくされ現在地に。割と新しい物に見えるが・・。信長公の供養塔の左隣が変の時に戦没した諸霊の供養塔森蘭丸、兄弟の名前ももちろん載っている。いつもなら慎重な信長が、この時、ただのお小姓衆を30人ほど連れて本能寺に宿坊していたそうた。まるでお小姓衆の慰安旅行に思えてしかたがない なぜ彼は油断したのだろう?織田信長と本能寺と種子島と鉄砲信長、本能寺への3度目の宿坊が、石山本願寺に勅使を贈る直前1580年(天正8年)2月である。目的は武器の調達だった可能性も・・。まもなく、石山本願寺は白旗を揚げて大阪を撤退する意志を固めてきている。織田信長と言えば、長篠の戦い=鉄砲である。長篠の戦い1575年(天正3年5月)では鉄砲を用いて武田軍に勝利した事で知られているが、本能寺もまた鉄砲と火薬を調達できる独自ルートを持っていたのである。本能寺の資料に寄れば1462年~1486年にかけての法華宗の布教は種子島まで到達していたそうだ。日典上人の殉教。続く日良上人の努力により種子島、島民全てを本門法華宗に改宗させていた。そして1543年種子島に鉄砲(火縄銃)と火薬が伝来すると本能寺の有力檀家である島主種子島氏が本能寺を通じて足利将軍や管領・細川晴元に献上。さらに「本能寺の変」後には、本能寺として秀吉にも火薬を送っている事が寺の文章に残っているそうだ。鉄砲の日本伝来と普及に関して、その信憑性に疑問もあるが、確かに本能寺には鉄砲と火薬を手に入れる独自の種子島ルートがあったのは事実のようだ。鉄砲の普及に関しては当然、堺の商人の活躍があったのではないかと思う。宣教師達は16世紀後半の堺をベニスのようだと称している。そして富裕で利便のよい堺を狙って武将たちがやってくる堺の商人が屈服したのが織田信長であり、信長、長篠の戦いの鉄砲は、堺の鉄砲鍛冶の造った日本製だったと言われている。(大阪城を築くのは秀吉ではなく信長だったのだ。)しかし火薬の材料の一つ硝石だけは輸入に頼らざる終えなくて明や琉球から輸入されていたそうだ。信長が必要としたのは種子島経由の火薬ルートなのかもしれない。天正10年頃妙顕寺、妙覚寺、本能寺は非常にご近所なのである。そして信長が布教を許し庇護したイエズス会の南蛮寺もまたすぐお隣さんである。ただ、小説「信長の柩」で出てきた南蛮寺と本能寺を結ぶ地下通路は現実には不可能と思われる。なぜなら両者の間には西洞院川(にしのとういんがわ)が存在していたからだ。ところで前にも紹介していると思いますが、1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)当時季節と暦(太陰太陽暦である宣明暦)にだいぶ差異が生じていたのでユリウス暦orグレゴリオ暦にすると実は本能寺の変は1582年6月21日になるそうです。信長の墓所つづくリンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)リンク 信長の墓所 3 (蓮台山 阿弥陀寺-1)リンク 信長の墓所 4 (消えた信長公 阿弥陀寺-2)リンク 信長の墓所 5 信長追記と 細川ガラシャの墓リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名

2015年06月04日

閲覧総数 606

-

3

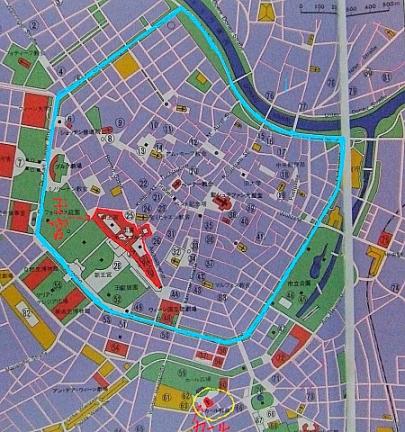

カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)

せっかくなので、「失われた帝都の遺産」の一つカールス教会も写真があるので行きましょう・・と思いながら書いていて迷走してしまいました新しい所に移る時には導入口に悩むのです。広げすぎて違う所に向かう所でしたカールス教会 1 (リンクシュトラーセ)オーストリア共和国(Republic of Austria) ウィーン(Wien)カールス教会(Karlskirche) Part 1ヴィーナー リンクシュトラーセ(Wiener Ringstraße)カールス教会は、リンクシュトラーセの外にあります。前回のベルヴェデーレ宮殿の近くです。でもその前にリンクシュトラーセの紹介から入りjます。なかなか納得の地図がなくて苦労しました図書館でゲット・・。ウィーン市内の地図です。写真上の川はドナウ運河です。マウスで加工したのであまりキレイではありませんが、ブルーで色づけした所がリンクと言われる環状道路です。写真下の黄色の囲みがカールス教会で、リンクの中の赤い三角が王宮です。ヴィーナー リンクシュトラーセ(Wiener Ringstraße)・・・・・城壁の撤去リンクは、正式名はヴィーナー リンクシュトラーセと言う旧市街を囲んだ環状道路です。リンクは、もとはウィーンの王宮や市を守る城壁と濠があった場所なのです。18世紀末頃からヨーロッパの多くの都市では中世以来の城壁と堀の撤去が始まり、それを環状道路として活用するのが流行していました。すでに安定し始めていた社会に城壁は無用の長物で、都市の発展を阻害するものだったからです。リンク沿いの物件だけ少し紹介ブルク劇場・・・・1741年宮廷劇場として創立。ヨーロッパで最も美しいと言われる劇場。現在のイタリア、ルネッサンス様式になったのは1888年の改修からで、大戦で破壊されたものが1955年に再建されている。国会議事堂(Parlament)・・・1883年完全にギリシャ神殿です。前に建つ像は女神アテナイ。デンマークの建築家ハンセンの設計。ブルク門(Burgtor)・・・1824年ヴィーナー リンクシュトラーセ(環状道路)の「ヘソ」と言えるこの場所は王宮への入り口ライプッィヒの戦勝記念の言わば凱旋門でしたが今は第一次大戦の戦没者らが奉られているそうです。ウィーン自然史美術館館リンクを挟さむブルク門の向こうにはマリア・テレジアの巨大な座像と美術館が対に建っている。城壁撤去の遅れウィーンはかつてトルコ帝国から何度も攻撃された経緯があり、城壁の取り壊しが他国よりかなり遅れていました。(市民は撤去を望んでいた。)ウィーンの城壁取り壊しの決断は、ナポレオン軍の進撃の前にはあっさり1夜で粉砕されたから・・とされています。(もはや近代兵器の前では意味が無くなった)皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は1857年撤去を表明。跡地に環状道路を設ける事と跡地の3割を公用地とし、残る7割を民間に売り渡したのです。そして、時代はちょうど産業革命が成熟して巨万の富を得たブルジョアジーが台頭してきた頃です。政府の売り出した土地を購入してりっぱな建物がどんどん建ったのだそうです。城壁取り壊しの遅れが、ある意味、新たな近代的な街づくりに役だった・・と言うわけです。そうしたこの時代を「リンクシュトラーセ時代」と言う、ウィーンを語る上での一つの文化として語られています。5つ星のブリストルホテル・・・・1892年創立カールスブラッツ駅最寄り、ウィーン国立歌劇場隣ウィーン国立歌劇場(オペラ座)・・・かつては宮廷歌劇場王宮のすぐそばにあるこの建物は、実は地下でカールスブラッツ駅につながっているそうです。そしてカールスブラッツ駅は、カールス教会の目と鼻の先なのです。今回はあくまで、カールス教会がメインなのでリンクの建物は一部だけ・・・参考に追加した写真のせいで、違う方向に行きそうでしたが・・・リンク沿いでなくても、その界隈には素敵な建物が沢山建てられています。またの機会に紹介します。カールス教会(Karlskirche)さて、カールス教会は、青いドームと両サイドの円柱が特徴の教会はバロック建築の傑作として知られていますが、城壁のある時代に城壁の外に建造された教会です。1713年、ウィーンで17度目の黒死病(ペスト)が流行して死者をたくさん出したおりにマリア・テレジアの父、カール6世(1685年~1740年)が建立を指示。「ペスト退散の守護聖人」、カール・ポロメーウス(カルロス・ボロメウス)に献げられた教会なのだそうです。教会の名前は聖人の名前カールから来ているのですが、アントワープにもカルロス・ボロメウス教会(改名して)があり、そこも恐らく同じ理由、黒死病(ペスト)に関連して改名したのかもしれません。もっとも、ペストの守護聖人は、地域によっても異なるようです。※ カール・ポロメーウス(カルロス・ボロメウスについては、2014年9月「ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)」の回で解明できました。彼はミラノ大聖堂の聖人となっているカルロ・ボロメオ (Carlo Borromeo)でした。リンク ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)着工は1723年で完成は1737年。設計はフィシャー・フォン・エルラッハ親子中心には高さ72mの緑のドームがそびえ、正面入り口はギリシャ神殿風の柱廊。左右にはトラヤヌス帝(古代ローマ五賢帝)の凱旋記念柱をモデルにしてポロメーウスの生涯がらせんに刻まれた巨大な記念柱がそびえています。建築の意図カール6世は、ペスト退散祈願と言うよりは世人の驚愕するようなバロックの教会を造る事で神聖ローマ皇帝としては、カトリックの威光と、ついでにハプスブルグ家の威光を内外に示す必要があったのではないか・・・と考えられます。なぜなら、いわゆるルターの宗教改革以降、プロテスタントの威力が増し、カトリックの権威も落ちかけていた時期でもあるのです。そこで宗教改革騒動を反省したカトリック側は、いかにも力強く、荘厳なイメージの礼拝堂を持つも豪華絢爛なバロック式の教会や修道院を盛んに建造したと言われています。因みに、プロテスタントでは修道院は全廃、聖母マリアや聖人、聖遺物の崇拝は一切否定され、教会内外のそれらは一切撤去されたと言う事です。礼拝に必要なのは神に近い荘厳さよりも礼拝の中身だ・・と言う理論です。次回、なぜリンクの説明もいれたか・・と内部です。Back number カールス教会 1 (リンクシュトラーセ)リンク カールス教会 2 (失われた帝都の遺産)リンク カールス教会 3 (ウイーン・バロックの巨匠)リンク カールス教会 4 (天井画の聖人と黒死病)関連Back numberリンク ミラノ(Milano) 7 (ミラノ大聖堂 5 聖カルロ)リンク ミラノ(Milano) 8 (ミラノ大聖堂 6 福者)

2010年07月28日

閲覧総数 852

-

4

新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)

写真の入れ替えや書き直した所に「新」を入れさせてもらいました。ラストにback numberを入れました王は祝典など度々大宴会を催している。王の主催する宴会は食事だけでなく、スペクタクルな音楽劇(宮廷パレ)やコメディ・パレが催される。庭園にはそれらに合う彫像が並べられテーマにあった世界感が造られた。さらに仕掛け噴水や洞窟などアトラクションも庭に敷設され毎回非常に凝った物だったらしい。その華やかさは、すぐさま欧州中に伝えられ、フランス王の偉大さが伝えられたと言うが、実際どれだけ素晴らしいものであったとしても、それらは一瞬の風説である。その点、建築物は常にそこにあって消える物ではないので後世に形として残る。そしていつ見てもその偉大さを再認識できるだろう。建築家ルイ・ル・ヴォー(Louis Le Vau)(1612年~1670年)は元の城館を撤去しない形で新宮殿を増築。それを見事にやってのけたが建築的にはかなりの制約が伴ったと言う。ベルサイユの窓は最初のルイ13世の小城館のサイズ(3.33m)に合わせられている。本来この大宮殿のサイズならもう少し大きく無ければならない。だからバランスと言う観点から宮殿を見ると少し微妙らしい。内部はまた別の問題がある。王宮であるので王宮としての部屋割があるが、元の城館のサイズは決まっているので決められたスペースの中で王の希望と実際に必要な部屋を組み込む作業はかなり苦労した部分だったらしい。王族のアパルトマンには「衛兵の間、控えの間、寝室」はセットで必要。部屋が3つあれば良いだけではない。衛兵の間には70人ほどの衛兵が詰めるのだ。また、フランス宮廷は儀礼ずくめ。王は目覚めから着替えまで臣下らに見守られる。最盛期には100人以上の臣下が列を作って見守ったと言う。王の寝室のところでまた紹介するが、ベッド前に敷かれた不思議な柵。臣下(見学者)らはその柵の向こうから王を見守ったと言う事なのだろう。かくして1670年、新城館の建物が完成する。が、それで終わったわけではない。(内装はまだこれから。)さらにプラン変更で改築も続いた。当初ルイ14世が欲しがったイタリア式のテラスは8年程で取り壊しが決まった。1678年大ギャラリーの建設が決まる。設計はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)に託された。1679年草案は国王付き首席画家になっていたシャルル・ル・ブラン(Charles Le Brun)(1619年~1690年)に送られ以降画家と建築家の間でプランが詰められて行く。新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)Galerie des Glaces (鏡のギャラリー、鏡の廻廊、鏡の間)天井絵図国産の鏡戦争の間から先に触れたが、鏡の回廊は最初からあったわけではない。下は当初の図面。改築理由の一つは当初テララスに設置していたファウンテン(fountain)の水漏れが酷かった事らしい。※ 人口の泉? 噴水だったかはわからない。1678年から建設が始まり1684年完成。設計主任はジュール・アルドゥアン・マンサール(Jules Hardouin-Mansart)(1646年~1708年)テラスのファサードだった部分の残骸が屋根裏部屋に残っている。全長73m、幅10.50 m。ギャラリーは357枚のミラーが使用されている。全長73mの鏡の間には17のアーチ持つを窓が作られ明かりを取り込んでいる。もう一方の壁側には窓のアーチと対になるように鏡をはめ込んだアーチ型の装飾がされている。その鏡、故にこのギャラリーはGalerie des Glaces(鏡のギャラリー)と呼ばれる。最も日本では「鏡の間」と訳されて紹介されていたが、最近は「鏡の広廊(こうろう)」とするのもある。英語では鏡のホールになる。天井絵図テーマは「ルイ14世の治世の歴史」で、1661年に親政を開始してから1678年にニメーグで和平が結ばれるまでの歴史。ルイ14世の偉大さを示したエピソードなのである。中央には自ら統治する姿が描かれ、現実の王と古代の神々とが混在し「王権は神から委ねられた。」と、する王権神授説を視覚化した寓意画なのだそうです。1 1772年オランダと同盟を結ぶドイツ&スペイン2 敵中、ライン川の渡り3 王、13日でマースリヒト陥落4 1672年、王、オランダの堅固な要塞4カ所一斉攻撃命令5 1672年、王、陸海両軍の戦闘準備6 1661年、王、自ら統治7 フランス隣接列強の豪奢8 フランシュ・コンテ2度目の征服9 1671年、対オランダ会戦の決断10 1678年、6日でゲントの街と要塞を陥落11 ゲントの攻略にうろたえるスペイン人12 1678年、オランダは和平を受諾。ドイツ及びスペインから離反。残念ながら天井画の撮影をしていないので載せられませんが、来賓が来るたびに天井画の説明をしていた? 王の功績を知らしめるべく描かれているからね。もっとも最初の案は太陽神アポロンを中心とした内容であったらしい。本来はそれが一番自然。何しろ太陽王であるのだから・・。しかしこの案は中止された。原因はルイ14世の弟、オルレアン公フィリップⅠ世 (PhilippeⅠ)(1640年~1701年)が自身の城サン・クルー城(Château de Saint-Cloud)でアポロンに捧げた広間を造って公開していた事が原因らしい。王は弟をライバル視していたから同じ物を造くりたくなかったのだろう。次にヘラクレスの神話を王の偉業に重ねると言う案が出た。欧州では伝統的に君主はヘラクレスに例えられるからからしい。※ ヘラクレス(Hercules)フランスではエルキュール(Hercule)しかし神話も、取りやめ、実際の王の功績が描かれるにいたった。それは王自身が主役である宮殿とはっきり主張しているわけで、ある意味「神話の神にも並ぶオレ様」? 主張なのかも。上の絵図にはヘルメスがいるけどね。直接天井に描かれた絵もあれば、画布に描かれた後に天井に貼られた絵もあるようです。国産の鏡下の写真はウィキメディアから借りてきた写真です。実際に人も多くこのような撮影は不可能です。当時、ガラスはベネチアの専売特許でしたが、ベルサイユの鏡は全て国産です。鏡が非常に高価だった時代である。フランスはなんとか自国生産にこぎつける。しかも並み外れたサイズで、しかも品質が良い。それは技術的にもベネチアのガラス産業の根幹を揺るがすレベルとなったらしい。1672年、ルイ14世の財務総監であったジャン・バティスト・コルベール(Jean-Baptiste Colbert,)(1619年~1683年)はベネチア製品のフランスへの輸入を禁止したという。因みにベルサイユの大理石は南仏に王家専用の採掘場があったらしいが、大きな良質の大理石はベルギーから輸入していた。しかも戦争中でも、特別許可のパスポートを取り付けた荷には戦闘地域の移動が可能であったらしい。敵対国であってもお金次第で融通がきいたのね。シャンデリアの数は41個。大燭台(写真左右の金の燭建て)を含む見事な銀の調度品が置かれていたと言う。エンジェルと女神の2種のタイプがあるようです。下は同じ燭台です。ディアーナ(Diāna)狩猟の女神現在の復元は、1770年に執り行われた16世とマリー・アントワネットの婚礼祭典の飾りだそうです。もっとも最近はパーティーに貸し出したりするし、美術展もよく開催されているので仕様は時々変わるのかも。上の写真、左の鏡の壁が開いて人が出入りしています。最近は分からないが、めったに開かない王の住居部への入り口です。壁側の鏡にはところでころ蝶つがいがついていて、開閉ができる部分がある。下は平和の部屋側から戦争の部屋方面を撮影つまり南から北方面を撮影。窓は西に位置するのでどちらから撮影するかで色が異なります。また時間次第で光量が違う。何よりも今は人が多すぎて・・。下はデジカメになる前のアナログ写真の時代のギャラリーです。フィルムにスライド用を使用しているので割りと綺麗かも。時間にもよるが昔は人が少なかった。平和の間の入り口ランス大理石の柱が並び、その中にルイ14世のお気に入りのコレクションの古代彫刻が置かれています。(現在は数体のみ。)美しくなったこの廻廊からは、地平線まで見渡せるベルサイユの広大な庭を眺められる上に、窓から差し込む光と反射する鏡により光があふれるような輝きをみせる。鏡の間は、王室礼拝堂に行くための通路としても利用されていた他、王族の婚礼祝いの宴や、特派全権使節の為の歓迎レセプションも行われた。要するにパーティー会場にもなる「廊下」兼「イベントホール」である。王族の婚礼に際しては、伝統的に仮面舞踏会が開かれたらしい。ところで、フランス革命後の1871年プロイセン王がここで戴冠。そして、1919年6月26日は第一次世界大戦の講和条約として、ヴェルサイユ条約の調印がここでされた。戦勝国側が、敗戦国(ドイツ帝国)への報復措置である戦争の賠償責任に関する条件を盛り込んだこのベルサイユ条約はドイツとその同盟国の戦争責任を問い、莫大な賠償金を課したものだった。(当時のドイツGNP20年分)さらに、ここでの調印は、プロイセン王の戴冠に対する1871年の意趣返しも込められていたようです。つづくリンク ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)Back number削除したり新バージョンで書き換えしたので年月がとんでいます。リンク 新 ベルサイユ宮殿 1リンク 新 ベルサイユ宮殿 2 (入城)リンク 新 ベルサイユ宮殿 3 (バロック芸術とは?)リンク 新 ベルサイユ宮殿 4 (ルイ14世と王室礼拝堂)リンク 新 ベルサイユ宮殿 5 (戦争の間と平和の間) 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー) リンク 新 ベルサイユ宮殿 6 (鏡のギャラリー)リンク 新 ベルサイユ宮殿 7 (王妃のアパルトマン)リンク 新 ベルサイユ宮殿 8 (王のアパルトマン)リンク 新新 マリーアントワネットのトイレとベルサイユ宮殿の事情リンク ベルサイユ宮殿番外 サロン文化の功罪(サロンと啓蒙思想)リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)lリンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里マリーアントワネットの嫁入りから革命で亡くなるまでがまとまっています。リンク マリーアントワネットの居城 1 (ウイーン王宮)リンク マリー・アントワネットの居城 2 シェーンブルン宮殿と旅の宿リンク マリー・アントワネットの居城 3 ヴェルサイユ宮殿の王太子妃リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

2009年06月13日

閲覧総数 3225

-

5

グランド・ティートン国立公園 2 (スネーク・リバー)

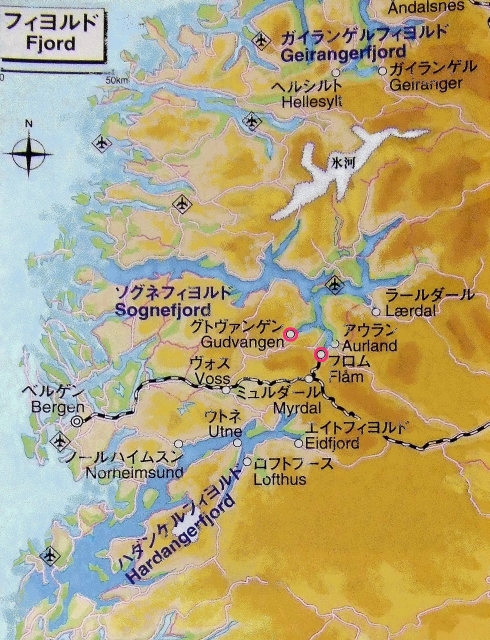

グランド・ティートン国立公園 2 (スネーク・リバー)グランドティートン国立公園(Grand Teton national Park)スネーク・リバー (Snake River) アンテロープ・フラッツ・ロード (Antelope Flats Road)からシュワバッカー・ロード(Schwabacher Road)へ・・そしてスネーク・リバーへグランドティートン国立公園地図アメリカ西部5州の観光局が出しているMAPから借りました。参考です。スネーク・リバー (Snake River) グランドティートン国立公園の北にあるイエローストーン国立公園からの水脈が、ジャクソン・レイクを通ってスネーク・リバーとなっています。大型のゴムボートの乗船者は8~10名ほど。今回はスネーク・リバーの川下りをしながらティートン連邦の絶景を眺めるツアーです。スネーク・リバーは全長1670km。イエローストーン国立公園からの水脈は、やがてはコロンビア川(Columbia River)にそそぐのです。スネーク川はコロンビア川の中でも最大の支流なのです。イエロー・ストーン川(Yellowstone )ところでイエローストーン国立公園からの水脈にはイエロー・ストーン川もあります。イエロー・ストーン川はやがてミズーリ川に注ぎ、セントルイスの北でミシシッピ川に合流するのです。ミズーリ川(Missouri River)はミシシッピ川(Mississippi River)の最大の支流でもあるので、元をたどるるとミシシッピ川の水系もロッキー山系から来ているのです。大自然を感じる川下り・・・日本の川下りとはやっぱり違う形は白鳥にも似ているけど種類は解らない・・・。グランドティートン国立公園つづくリンク グランド・ティートン国立公園 3 (スネーク・リバー・オーバールック)

2010年06月17日

閲覧総数 592

-

6

ナイアガラのレインボーブリッジ

ナイアガラのレインボーブリッジ元祖レインボーブリッジ 国境をまたぐ橋1941年、アメリカ滝の近くに建設された3番目の橋「レインボー・ブリッジ」は、橋の真中が国境になっていて歩いてor車両でアメリカに渡ることができまる国境の橋です。それ故、橋の両側に税関があり、入国審査場があるのです。ベトナム戦争の折には「アメリカの若者が兵役を逃れる為に、この橋を渡り、国外逃亡した。」とも言われている国境です。滝の観光用でUターンする人もいて出入国のチェックが甘かったからかも知れません。カナダ側にあるスカイロン・タワーより撮影したナイアガラ川とレインボー・ブリッジです。左岸がカナダ、オンタリオ州右岸がアメリカ、ニューヨーク。橋を渡って双方から観光するのがおすすめではありますが、国境を越える橋なので、渡るのは容易ではありません。(アメリカ入国が厄介)パスポートだけでは駄目です。アメリカからカナダに渡り戻ってくるのは、(アメリカに1度入国しているので)たやすいですが、カナダからのアメリカ入国が厳しいかもしれません。昨年からアメリカの入国チェックが厳しくなったので、以前と違ってこの橋を渡るのも、より面倒になったのではないかと思います。(アメリカ入国前2~3日前までに事前に入国の打診をアメリカに入れて確認をとらなければならなくなった)以前カナダからアメリカに行くには、パスポート、入国カード、税関申告書とアメリカ入国税と橋の通行料が必要でした。今はそれプラスかな?(カナダの友人に問い合わせているので判ったらお知らせします。)国境渡りは別の回に書きました。2009年の情報なので今は変わっているかもしれません。リンク ナイアガラ川の国境越 1 (カナダ出国)リンク ナイアガラ川の国境越 2 (橋を渡る)リンク ナイアガラ川の国境越 3 (橋上の国境線)リンク ナイアガラ川の国境越 4 (アメリカ入国審査場)カナダ側より撮影アメリカ側から橋の向こう側、アメリカ(ニューヨーク州)の観光はナイアガラ州立公園から数ヵ所のビュー・ポイントがある。プロスペクト・ポイント公園の歩道沿いやプロスペクト・ポイント展望タワー(この橋の少し右側で霧で見えにくい)霧の乙女号のアメリカ乗り場の波止場からはアメリカ滝が至近距離で望めます。特にゴート島(川の中州)から見るアメリカ滝は、風の洞窟を通してブライダルベール滝の真下まで降りることができ圧巻です。カナダ側クイーンビクトリア公園の遊歩道よりレインボーブリッジとアメリカ滝を見る。カナダ側からカナダ側のクイーンビクトリア公園には手入れされた花壇があり、カナダ滝とアメリカ滝の眺めが最高です。滝付近には展望タワーが二つ滝付近では最も高い地点からの全景が望めるスカイロンタワーと、カナダ滝を見下ろすコニカ・ミノルタ・タワー(現在は名前が違うかも。)※ 滝の見学としては上からの眺望も押さえたい所です。ダイナミックです。カナダ滝のすぐ脇に展望スペース「テーブルロック」があり、真下で滝が落ちていく様子を見ることができます。かつてテーブル状に突き出ていた岩を現在の展望スペースとしたようです。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズは(前回も紹介)カナダ滝裏側のトンネルに行くことができ、展望デッキからはカナダ滝のすぐ脇下から滝が見えます。滝から少し離れた地点には1916年にスペイン人技師レオナルド・トーレス・ケベードによってデザインされたケーブルカーがワールプールにあり凄いです。ちょっと紹介・・と思ったのですが、写真がたくさんあり、どれも捨てがたいのでもう少し「イオン」たっぷりの写真を紹介します。ナイアガラのback numberですが、以前は写真が4枚程度しかのせられなかったので細切れとなっています。再編集したい所ですが、今は他で忙しいのでそのうちに。リンク ナイアガラ・フォールズ 1 (瀑布の歴史)リンク ナイアガラ・フォールズ 2リンク ナイアガラフォールズ 3 (クルーズ船・目線)リンク ナイアガラフォールズ 4 (ワールプール)リンク ナイアガラ・オン・ザ・レイク(Niagara on the Lake)

2009年06月24日

閲覧総数 312

-

7

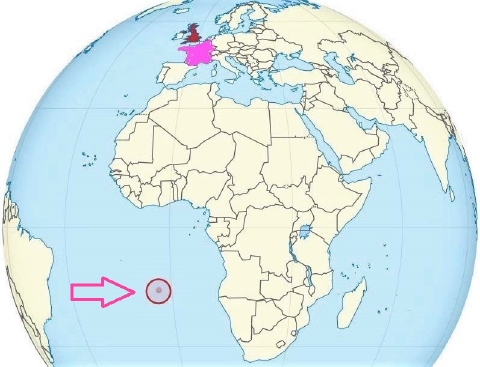

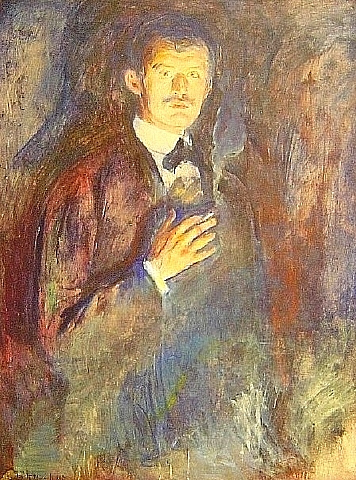

ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還

ワーテルローの戦い(The Battle of Waterloo)(1815年6月)後のナポレオンについては案外知られていないのではないかと思い、セント・ヘレナ島(Saint Helena)で亡くなりパリに帰るまでのナポレオンをちょっと紹介しておく事にしました。実はナポレオンと共にセントヘレナ島に渡った者は結構いるのです。特にナポレオンの側近として島に渡った者の中には、記録係もいるし、後に回想録を書く気満々だった人もいて、実際後に回想録が出されたりしているので島でのナポレオンの事は案外伝えられているようです。参考の為にウィキメディアコモンズからパブリックドメインの写真を借りてきていますが、オリジナル写真はパリの写真くらいです。パリの象徴とも言えるエトワールの凱旋門はアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦勝記念にナポレオンが造らせた記念碑なのです。彼は生きて完成を見る事はできませんでしたが、遺骸が祖国に戻った葬送の時に立ち寄っています。※ 凱旋門 (Arc de triomphe )の直訳は「勝利のアーチ」振り返れば、三帝会戦となったこのアウステルリッツ(Bataille d'Austerlitz)の戦闘こそがワーテルローの戦いの因縁になった闘いです。何しろオーストリアのハプスブルグ家を屈服させ、1000年近く続いた神聖ローマ帝国を解体。欧州の政治バランスを崩し覇権をフランスがかっさらった闘いだったからです。そしてそれはどう見ても勝利不可能な闘いでした。ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還セントヘレナ(Saint Helena)島当初のナポレオンの随行員ナポレオン最後の家最悪の医者ナポレオンの死因消えたナポレオンの本物のデスマスク遺体の返還請求Retour des cendres(灰の帰還)ナポレオンが造らせた凱旋門ナポレオンの眠るアンヴァリッド(Les Invalides)下にセントヘレナ(Saint Helena)島の位置を示しました。えらく遠くに追いやられてしまったのだと改めて思います実際、アフリカ海岸沿いに南下しギニア湾に入り西に進路をとりセントヘレナに向かった。※ セントヘレナはアフリカの海岸から1900km。ブラジルから3500kmの離島。当時は帆船。風が凪(な)いで航行できず、セントヘレナ沖に到着したのは出帆(8月9日)から67日目(10月14日)。上陸は1815年10月15日。ナポレオンの最初の感想は「気持ちの良い場所ではない。これならエジプトに残っていた方がましだった。」※ 遠征先のエジプトを密かに脱出し、フランスに戻りクーデターを起こしてナポレオンは皇帝になっている。ノーサンバーランド(Northumberland)号での航海の途中大砲に寄りかかるナポレオンNewcastle University のUniversity Library Special Collections から見つけました。※ この絵の複製は大量に販売されているようです。画家デヴッドにより大分美化された絵で宣伝されていたナポレオンですが、実際は170cmない小柄。しかも晩年は小太りしてずんぐりむっくり。一番リアル画像かもしれませんね。それにしても、哀愁(あいしゅう)感がハンパ無いセントヘレナ(Saint Helena)島島の発見は1502年。ポルトガル人によって発見され、島はヨーロッパとアジアを往復する船舶の寄港地として使われていたらしいが、本格的に入植するのはイギリスの東インド会社が補給基地としてかららしい。1660年の王政復古後、王(チャールズ2世)からの特許状を持って東インド会社は島の要塞化と植民地化を進めていた。※ 1658年建設された砦が現在のジェームズタウンそんな経緯があったから、当時の住民のほぼ半分はアフリカからの黒人奴隷だったそうです。ナポレオンが来る頃は広東貿易の寄港地として活用。当時の島の住人は5800人くらい。つまりセントヘレナ島はイギリス東インド会社が所有する大西洋上の船舶寄港地であった。下の写真は1790年の東インド会社支配下のセントヘレナ島とジェームズタウンの港を描いたエッチングです。ウィキメデイアからかりてきましたセントヘレナ島には砂浜の海岸が無い。1815年、この島にノーサンバーランド(Northumberland)号を旗艦として12隻の艦隊でナポレオンは来航する。ナポレオンを警備する名目で島には海陸の将校2181名が増えたらしい。とんでもない数である。捨て置かれた身のナポレオンにここまで経費を費やすか? とさえ思ったがやはりそれだけ大物だったと言う事なのだろう実際、英国政府はナポレオン派を警戒して島には部隊が駐屯したほか、海軍の艦船が島の周辺を警戒。また、隣の島であるアセンション島やトリスタンダクーニャ島にも英軍が派遣され警備。3000人の監視がついたとも言われている。※ナポレオンの死後、彼ら数千人の滞在者は島を去った。セントヘレナ島でのナポレオン (ウィキメディアからナポレオン救出の為に急襲されるのを恐れてか? 島には常に5隻の艦船がいたし、島の15カ所にナポレオンの状況を監視する信号所が設けられていた。散歩中、睡眠中などいちいち報告されていたようです。当初のナポレオンの随行員英国政府の計らいで、ナポレオンは3人の随行武官を選任する事ができた。武官の家族も一緒に同行。ベルトラン伯(42)・・皇帝の副官でエルバ島にも同行していた。妻ファニー。グールゴー男爵(32)・・砲兵科出身の将軍。ナポレオンを崇拝。モントロン将軍(32)・・1809年からの侍従。ナポレオンがエルバ等に流された時はルイ王朝に走り、戻ってくると再びナポレオンの元に。妻アルビーヌ。島で妊娠して出産。ナポレオンの子ではないかと考えられていたが、その子も亡くなってしまった。娘の名はジョセフィーヌ。ラス・カーズ(49)・・書記兼通訳として特別に追加。ナポレオン帝政下で枢密顧問。ナポレオンの回想録を書く気で参加。父子で参加。オマーラ(33)・・英国の海軍外科医召し使い10人・・オマーラ,ルイ・マルシャン,アリ・サン・ドニ,ノヴェラス,サンチーニら。※ 祖国フランスに残った将校らは軍法会議にかけられて処刑、投獄、流刑されている。セントヘレナでのナポレオンの住まいだったロングウッド・ハウス(Longwood House)ウィキメディアでパブリックドメインになっていた写真です。部屋室は36室。ナポレオンの住居には5つの部屋があったらしい。現在のロングウッド・ハウスはフランスがイギリスより買い取りして博物館になっているらしい。ナポレオン最後の家当初は副総督の別荘だった所を改築、ナポレオンに侍従してきた3将軍やその家族、召し使い10人、侍医、通訳などナポレオンを取り巻く人たちの家は増設され、それなりの屋敷にはなっていたようです。私たちの認識では今まで捕虜的な過酷な暮らしかと思っていましたが、行動範囲が恐ろしく限られていた事などを除けばフォンテーヌブロー宮殿の延長的な暮らしぶりだったようです。コックも居るし、ワインなども欧州や南アから美味しいのを取り寄せていたようです。何しろ貿易の寄港地なのだから結構いろんな物が得られたかもしれないですね。上の写真では清々しい感じですが、セントヘレナは気温的には悪くないようですが一年を通して曇天が多く、カビの繁殖はひどく夏には耐えられない蒸し暑さとなったようです。※ 天気の引用資料をミスりました。引用を隣の島から持ってきてました m(_ _)m当初降雨が多いとしましたが、実際は降雨は少ないけれど、一年を通して曇天が多く、湿度が高く蒸す日が多かったようです。日記にカビになやまされたとあったので露点は高くカビが繁殖したようです。セントヘレナは南半球です。夏のピークは3月ナポレオンは5月5日に亡くなったので、夏の終わり湿度は高い時期のようです。故遺体の腐敗は早く進み2日後にデスマスクをとろうとした時にはすでに困難な状況にあったようです病床のナポレオン これもウィキメディアからですが、ポピュラーな絵ですナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年8月15日~1821年5月5日)最悪の医者島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)(1769年~1844年)は、ナポレオンが逃げたら自分の責任。さらに殺されでもしたら一大事。その為に必要以上にナポレオンの行動に口を出し、ナポレオンを悩ませる元凶になった男。何より、サー・ハドソン・ローの罪はナボレオンの主治医を島から追い出した事。そして具合の悪くなったナポレオンの為に適切な医師を用意しなかった事。真の医者がいなくなり、ナポレオンの健康状態は悪化。困ったナポレオンは母に頼みコルシカ島から医者を呼んだ。それがナポレオンの最後を看取った医者アントンマルキ(Antommarchi)でありデスマスクの制作者である。が、ナポレオン自身は彼をヤブ医者と呼んでいたそうだ。※ François Carlo Antommarchi(1780年~1838年)※ アントンマルキも後に本を出している。ナポレオンはアントンマルキが無理に飲ませた当時の催吐薬(さいとやく)である吐酒石(としゅせき)により胃を余計に悪くしてしまう。飲んですぐに粘液を吐き出すほどに悪くなったのにさらに医師は吐酒石(としゅせき)を飲ませている。そして一日に何度も嘔吐を続ける状態に陥ったようだ。※ 吐酒石(としゅせき)・・・酒石酸アンチモニルカリウムの別称(K2Sb2(C4H2O6)2)「ナポレオンは殺された」よりすでに胃が食を受け付けなくなり弱り切った時に今度はイギリス人軍医により便秘の薬と言う理由で甘汞(かんこう)を飲まされる。その量は通常の10倍。甘汞(かんこう)は塩化水銀( Hg2Cl)。ナポレオンがいつも飲んでいたビターアーモンドの入った麦糖液と作用してシアン化合物が生成。2日(5月3日と4日)にわたり飲まされたナポレオンはタールのような物を排出したそうだ(上から出たのか下から出たのかは不明)そして5月5日に息を引き取った。これだけ見れば今で言う医療事故が引き金といえる。でもそもそもは体調の悪い何かがあってのこれら薬である。Death mask of Napoleon(ナポレオンのデスマスク) ウィキメディアから借りてきました。パリの軍事博物館に展示されているこのマスクはアントンマルキ(Antommarchi)の子孫の寄贈のマスクらしいです。ナポレオンの死因公式にはナポレオンの死因は胃がんと公表されている。それは先に紹介した島の総督であった陸軍中将のサー・ハドソン・ロー(Sir Hudson Lowe)が、半ば強制的に胃がんで処理したかったからだ。万が一にも毒殺であればローの失態。責任問題である。持病でケリをつけて早く埋葬して隠したかったと言う事情があった。何しろナポレオンの体調が悪いので早く本国の医師に診てもらいたいと言う希望をローが退けてきた経緯がある。まさか本当に病気だったのか? あるいは毒殺だったら?・・と彼はおののいたのだろう。実際、ナポレオンの死の原因は何か? は非常に大きな問題である。今の科学で検査すればすぐにわかる事なのだろうが、フランス政府は遺骸の再調査の許可を出していない。その理由についてはまた色々ある。遺骸はナポレオン本人ではないかもしれないと言う不安もあるだろうが「胃がん死」が一番無難なのだろう。何にせよナポレオンの解剖はことのほか早く(24時間以内)に始まった。解剖医はアントンマルキ含む英国軍医の7人。胃の幽門あたりに潰瘍はあったらしいが、ガンが原因でない事だけはすぐにわかったらしい。問題は肝臓の肥大。しかし、これはローによって削除させられ本国には隠された。ところで ナポレオン胃がん説は、ナポレオンの父と妹が胃がんであった事から出た話であり、ナポレオン自身は生前これは胃ではないと否定しているし、「死んだら必ず解剖してくまなく調べて欲しい」と口癖のように言っていたそうだ。ナポレオン自身が不可解な体調不良に不審を感じていたのは間違いない。因みにこの時、ナポレオンの遺言で心臓が取り出され銀の容器に移されてからマリー・ルイーズに送られるはずであった。以前ハブスブルグ家の分割埋葬のところで心臓の事を紹介しているが、マリー・ルイーズがナポレオンの心臓を自分の棺に入れて眠ってくれるだろうと信じていたのかもしれない。ちょっと哀れだマリー・ルイーズは浮気して相手の子を身ごもり、ナポレオンとの間に生まれた皇子さえ捨てて、もはや完全にナポレオンの事なんか忘れていただろうに・・。※ 2018年6月「ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓」で心臓の保存について書いています。リンク ハプスブルグ家の分割埋葬 心臓の容器と心臓の墓消えたナポレオンの本物のデスマスクマスク造りを主導したのは英軍の六十六連隊外科医であったフランシス・バートン博士(Dr. Francis Burton)だったようだ。一応主治医であったアントンマルキであるが、彼は途中から補佐に入っただけ。バートン博士はデスマスクと胸像を作ろうとして、石膏が足りず、結局、顔面と頭頂部と頭の後ろの3つの部位の型を造り、後はパリで良質の石膏を手に入れてから作り直す予定だったと言う。ところが乾燥させている最中に肝心の顔面だけが持ち去られてしまった。理由は、すでに腐敗を初めていたナポレオンから型取りした顔ではあまりに醜く関係者には不満だったらしい。つまり当初制作したバートン博士のナポレオン像の型は消え、後にアントンマルキが別の若々しいナポレオンのデスマスクを造るに至ったようだ。そもそも、本当にアントンマルキが造ったかはわからない。造形師がいたかも・・。※ アントンマルキの新しい型からは6つのマスクが制作されたとされる。バートン博士は当然、自分に返還するよう抗議したようだが、所有権は注文主にあると主張され、最終的には英国政府もさじをなげたようだ。それ故、今出回っているナポレオンのデスマスクは、死後の顔ではなく、かなり美化された美しいナポレオンの顔なのだとされている。そもそも、ナポレオンの肖像画家であったダヴィットの描くナポレオンもかなり美化されて描かれている事は周知の事実。関係者はナポレオンの名誉を守った? と言う事なのだろう。それにしても亡くなったのが5月5日の夜。6日解剖。7日にデスマスクを採る。そして8日(4日目)には錫(すず)の棺に納められて溶接され、さらにマホガニーの棺に入れられて早い埋葬がされている。わずか2日ほどでナポレオンの体はかなり腐敗。すでにデスマスクを採るには無理があったとされているが、腐敗が進んだ理由の一つは解剖して開いたからだろう。そしてセントヘレナの暑さと湿気も進行を早めたのだろう。だからそれ故、20年後に掘りおこしたナポレオンの遺骸が、ことの外、保存状態が良かった・・と言うのが腑に落ちない。他にも理由はあるがそこに遺骸の取り替え説が浮上し、アンヴアリットに眠るナポレオンは本物か? 説が生まれたらしい。遺体の返還請求当初ナポレオンはセントヘレナのジェラニウム渓谷に埋葬された。本人の希望ではセーヌ川のほとりに埋葬してほしかったらしいが・・。ナポレオンが亡くなったのは1821年5月5日であるが、イタリアに亡命していたナポレオンの母后に知らせが届くのは7月23日。セントヘレナは遠い。ナポレオン自身が67日かけて島まで航行しているのだから・・。8月に息子ナポレオンの亡骸を返して欲しいと言う母の手紙がすくざま英国に送られた。それに対して、英国側は、フランス政府から正式な要請があれば返還の意志ありと伝えたとされるが、王政復古でブルボン王朝に返り咲いているこの時期にナポレオンがフランスに戻ることは不可能だったらしい。事情が変わるのは1840年のフランス7月革命で再びブルボン王朝が打倒されてからだ。ルイ・フィリップが王位に就くとにわかにボナバルト派の中でナポレオンの遺体を取り戻す動きが始まる。フランス政府も再び国民の中で起きているナポレオン人気にあやかるべく、公式に英国政府に働きかけることになった。ナポレオンは革命と自由の象徴として人気が復活していたからだ。英国のヴィクトリア女王も好意的であったらしいが、当時英国とフランスはアフリカ大陸の利権問題で微妙な問題もあった。それ故、この件で両国の平和維持が損なわれる問題になっては困る。お互いに譲歩しなければならない問題も含んでいた。英国としても、棺の中に本当にナポレオンが入っているか? は大きな不安材料だったようだ。確認の為に元の側近、ベルトランらが派遣されるも、万が一偽物であった場合も、英国に怒りを爆発させてはいけないと言い含められたようだし・・。Retour des cendres(灰の帰還)セントヘレナ島から船に積み込まれる棺 ウィキペディアから借りてきました。1840年7月7日、ナポレオンを連れ戻すべく船はル・アーブル港を出港。10月8日セントヘレナ島に到着。10月15日ジェラニウム渓谷の墓地で地下埋葬所の発掘が始まる。発掘作業は英国側が、しかも真夜中である。限られた関係者のみが墓に集まり、他の者は船から下りる事も禁じられ全てが秘密裏に行われた。棺の中を見ることが許されたのも数人のみ。この厳戒態勢がより皆の不審をかったらしい。さらに疑問の元になったのは1821年の埋葬時と1840年の発掘時の棺の状況の微妙な違い。加えて、英国のジョージ4世がナポレオン信奉者で1820年~25年あたりにナポレオンのミイラとなった遺骸を本国に運びウエストミンスターに置いたと言うまことしやかな話しがある。ここに英国がナポレオンの遺骸をすでに本国に運んでいたので別人でナポレオンの棺を造ったと言う説が生まれたのだろう。1840年12月14日にクールブヴォア(Courbevoie)に到着したナポレオンの棺 ウィキペディアから借りてきました棺を乗せた船はル・アーブル港からセーヌ河を遡ってパリまで到着。パリではナポレオンは葬列車に乗って市内を移動し凱旋門の下を通過。そしてアンヴァリッドへ。ウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。ナポレオンが造らせた凱旋門1806年、ナポレオン・ボナパルトの命によって建設が始まった凱旋門の完成は1836年。最初に紹介したように遺骸が祖国に戻った葬送の時に下をくぐり抜けてパレードしていますが、ナポレオンが最初に構想してから王政に移行し、再び共和制に政権が変わっているので、時の事情は建築デザインなどにも影響を及ぼしたようです。その為なのか?新古典様式とうたっている割には微妙。当初は帝政様式でデザインされてもっと装飾も多かったのではないか? と思うのです。ところで、現在は真下が無名戦士の墓碑になっているので車両の通行はできません。凱旋門は他にもありますが、放射状に道の集まるエトワールの凱旋門はナポレオンの葬送で遣われ、後にヴィクトルユゴーの遺体が安置され、第一次世界大戦の同盟国の勝利のパレード等国家的なイベントに利用される場となって行ったようです。無名戦士の墓(シャンゼリゼ方面こちらもウィキメディアでパプリックドメインになっていた写真ですですが、元はポスト・カード。葬列はアンヴァリッドにもうすぐ到着。ナポレオンの眠るアンヴァリット(Les Invalides)オリジナル写真は外観だけですが、ナポレオンの墓地となっているパリのアンヴァリッドを紹介。これも古い写真ですが、外観は変わらないので・・正式にはオテル・デ・ザンヴァリッド( L'hôtel des Invalides)1671年にルイ14世が傷病兵を看護する施設として造った軍病院に始まり、廃兵院でもある。現在は一部軍事博物館となっているそうだ。付属の礼拝堂ドーム教会は、もともと聖ルイ(ルイ9世)の遺体安置のために建設された堂。そこに地下墓所が設けられ、ナポレオン・ボナパルト(フランス皇帝ナポレオン1世)の柩が中央に安置され、囲むようにナポレオンの親族や武将の廟が置かれている。Tombeau de Napoléon(ナポレオンの墓)私自身は中に入っていないので、ナポレオンの棺の写真を上下共に、ウィキペディアから借りてきました。建築家ルイ・ヴィスコンティによって設計されたこの墓は1861年に完成。思う以上に立派な葬列をもって葬儀が行われていたようです。ナポレオンがヒ素に犯されていたと言う問題は次回にその根拠を紹介したいと思います。Back numberリンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子 ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Greenナポレオン関連リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式

2019年02月22日

閲覧総数 5671

-

8

オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)

今回は石原裕次郎さんのヨットも係留されていたホノルルのヨット・ハーバーを紹介。オアフ島 3 (アラワイ・ヨットハーバーとワイキキ・ヨットクラブ)アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島アラワイ・ヨットハーバー(Ala Wai Yacht Harbor)ワイキキからアラモアナに行く手前に州立のアラワイ・ヨットハーバーはあります。ハワイ・プリンス・ホテルのちょうど目の前なので、ワイキキあたりを周遊するトロリー・バスがハーバーの前に停車してくれます。(通常観光客が立ち寄るようなところではないですが・・。)レインボーの建物がヒルトン・ハワイアン・ヴィレッジで、その左側にヨットハーバーが続くいています。写真左手にヨット・ハーバーが続き、ハワイ・プリンス・ホテルが建っています。プリンスのランチ・ブッフェは割とお奨めですアラモアナ・ショッピングセンターはこの写真のさらに左側、アラワイ運河を越えてすぐです。プリンスホテルからの撮影です。ヨットハーバーの左側の端(ワイキキ方面側)を撮影。ホテルの正面真下。様々なヨットやクルーザーが70隻近く係留。かなり広いです。ヨットハーバー 右側(アラモアナ側)ここは、アラワイ運河の海への出口にもなっています。ハーバーの向こうは、マジック・アイランドとアラモアナ・ビーチ。そして写真右がアラモアナ・ビーチ・パーク。アラモアナ・ビーチ・パークと写真右がアラモアナ・ショッピングセンター写真の係留場所は、プライベートのワイキキ・ヨットクラブだと思います。ワイキキ・ヨットクラブ(WYC)1944年37人の熱心なヨットマンにより設立。攻撃された真珠湾もあり船は粛正。アラワイでの軍の活動が縮小された戦争終盤から活動が始まり、軍の払い下げの小屋3つが最初のクラブハウスだったようです。優秀なヨットマンを輩出する名門ヨットクラブ。長く係留されている船の他に、一時的に寄港している船もいます。入国審査前の仮の係留場所があるようです。アラワイ・ヨットハーバーは州立なので係留料金はワイキキ・ヨットクラブよりはかなり安いようです。ところで、入国手続きはどうするのだろうか?外国から寄港した場合は、税関が来てチェックしてくれるまで、上陸できないようです。が、それ以前に出国前にいろいろ準備が必要のようです。(アメリカへのヨットでの入国は、船舶入国となりビザはB1とB2の一般旅行用ですが、事前に日本のアメリカ大使館でパスポートを預けてビザの取得まで時間も少しかかるようです。)さらに、入港には(相手国の領海に入ったら)船首に相手国の国旗、船尾に日本の国旗を掲げなくてはならないようです。海洋冒険家の堀江謙一さん1962年、太平洋単独航海に成功してヨット(マーメイド号)でサンフランシスコに到着した時も彼はパスポートを持っていなかったそうです。当時はヨットでの入出国が想定されていなかったからのようで、特に日本政府とはかなりもめたようですが、当時のサンフランシスコの市長は「コロンブスもパスポートは省略した」と、入国を受け入れてくれた上に名誉市民にまでしてくれると言う破格の英雄扱いをしてくれたようです。(さすがアメリカ人は太っ腹)ワイキキ沖のヨットとダイヤモンドベッド

2010年05月29日

閲覧総数 1222

-

9

水タバコ

イスラム圏の国に行くと、街でおじいさん達が吸っている奇妙な得たいの知れない物がある。麻薬か? それは水パイプとか、水タバコとか水キセルと言われる喫煙具なのだそうです。危ない怪しいものに見えてしまうのは私達の文化にはないからなのかも・・。そう言えば、不思議の国のアリスの中で芋虫? が吸ってましたね。水タバコエジプトでは「シーシャ/Shisha」トルコでは「ナルギレ/Nalgile」イランでは「ガリユーン/Ghaliyan」と呼ばれるようです。リンゴ等のフレーバー付けがされたタバコの葉に炭を載せて熱していぶして、出た煙をガラス瓶の中の水を通し吸う(水をフィルターとして煙を吸う)というタバコである。水の中を通す事でタールを吸収してくれるのか? タバコが軽いと言います。たばこを吸うというよりは「香りの煙りを吸う」感覚のようです。1回の燃焼時間が1時間程度と長く、重さもあり持ち運びはできないので、お店で吸い口だけ付け替えて、用具一式貸してくれるので、携帯する必要はあまりないようです。(一応携帯用の小型具も売ってはいますが・・・。)昼間の気温が高いインドや中近東で人気があると言われてますが、紙巻きタバコのある所ではあまり見かけないようです。下は、エジプトのアスワンのバザールにてここのお店で器具付きでタバコを吸わせてもらえるらしい。1時間はかなり長いですが、そう言えば葉巻も40~50分すると言ってました。余裕がないと据えない大人の楽しみ? のようですが・・・この男性通訳ガイドです。こんなにのんびりしていて大丈夫なのかな?たばこは皿の上の円筒の中につめられているようです。その上に炭?ここは、炭を入れる部分にふたカバーがされています。(トップの所)タバコのフレーバーは果物からスパイス、花、コーヒー、ガムなど多くの種類があり、日本でも通販しているようです。(楽天にもあるから自分で探してね)水タバコの容器は、大小様々で、30cm~80cm位が一般的のようです。下は、お土産屋で売られている水タバコ吸い器具以前、日本のタバコは日本専売公社の扱いだったので、なぜか水タバコの器具でさえ、海外からの持ち込みが禁止されていました。(お土産にできなかった。)今は大丈夫そうですが、ガラスなので壊れやすく重い? 下は、所変わってイランのイスファハーンのチャハイネ(喫茶店)です。ここでは若者達がコンパですか? お茶を飲んだりして皆と談笑しながら吸うのが案外多いと言います。左男性の手の先に見える白い部分(マウスピース)が交換できるようになっています。下はチャハイネの看板です。水タバコの絵が載っています。「水タバコやってます」と言う看板なのですね。ここの所押していて、生活の時間が完全にずれてしまいました。何とか戻さなければ・・。昼間は電話やメールが多く、宅配もよく来て起こされるので熟睡できません。いつぞやは、宅配のお兄さんに「具合が悪いんですか? 」と聞かれて、思わず「はい・・。」と答えてしまいました・・・。

2009年07月16日

閲覧総数 1219

-

10

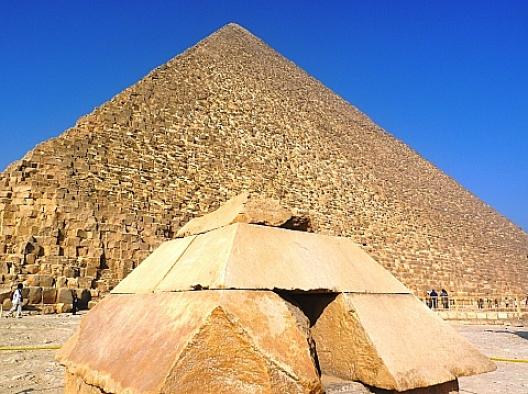

古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)

ラストにback numberを追加しました。ミイラの容器(棺)の紹介です。古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)サルコファガス(sarcophagus)ウイーン美術史美術館のエジプト展示コーナーから御影石の石棺サルコファガス(sarcophagus)ミイラの話は前回しましたが・・。ミイラの収められていた容器がサルコファガス(sarcophagus)です。石棺全般をさして使用されます。古初期のミイラは、樹脂に浸した包帯で遺体を巻いただけのものであったようですが、そのミイラには生前の姿(顔)のマスクがとりつけられ、棺に入れられていました。中王国以降その棺は、人型棺と呼ばれ、通常は2重で構成されていたそうです。※ 特に一番目の人型の棺(ひつぎ)がコフィンと呼ばれたらしい。コフィンには死者の書が描かれている事も。※ ツタンカーメン王の場合は4重の木製金張りの逗子と珪岩製の石棺、3重の人型棺で特別多く、身分で例外はあるのでしょう・・最初の一つの棺は埋葬者の日常着ていた服装で描かれ、外側の棺は華やかに彩色された「ミイラ型」と呼ばれる独特な表現で、多数の象徴的な図で装飾された屍衣に包まれていたようです。各美術館に眠っているそれらは、絵画的に見ても非常に芸術性が高く素晴らしい物? 芸術作品? 棺と言えど、もはや貴重な美術品として存在しています。※ 死者の書、コフィンテキストについては以下にリンク 「死者の書」とカノプス下はルーブル美術館と大英博物館の所蔵の棺ですが、時代はわかりません。とりあえずその芸術性を見てください。木棺と金貼り棺なので、ぎりぎり末期王朝以前だと思います。ルーブル美術館所蔵の木棺上は全てフランス、ルーブル美術館所蔵の木棺人型でないのもある下はホルス(Horus)神古代エジプトでホルスは王。ファラオはホルスの化身ととらえられていたらしい。黄金の棺大法官イメネミネットのサルコファージュBC7(木棺) ロンドンの大英博物館Fロンドンの大英博物館G木棺つづく・・リンク 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)Back numberリンク 古代エジプトのミイラと棺 1 古代エジプトのミイラと棺 2 (容器)リンク 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)リンク 「死者の書」とカノプス

2009年05月23日

閲覧総数 2339

-

11

ミュンヘン中央駅(München Hauptbahnhof)

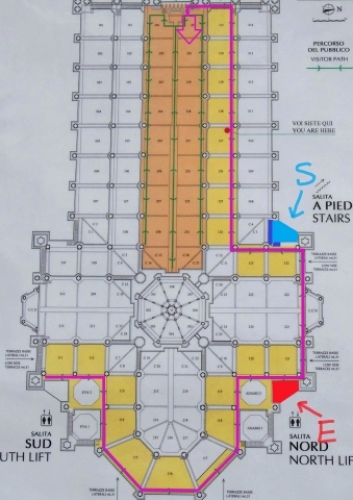

鉄道関連のリンク先をラストに載せました。現在問題になっているシリア問題。安全を求めて欧州に逃れてきたシリア難民。とりわけ彼らが目指すのは欧州でも難民の受け入れに寛容なドイツでした。彼らは仲介者に莫大なお金を払い手はずを整えてもらい国外に脱出。ギリシヤからセルビア、ハンガリー経由でドイツ入りしたシリアの人々が降り立っていたのがミュンヘン中央駅です。(ミュンヘン南50kmに難民の収容センターがあるかららしい。)「ニンフェンブルク宮殿 1」の時に中央駅の写真だけ紹介していますが、ニュースに度々出てくるので、ちょっと予定変更してミュンヘン駅の紹介を先に入れる事にしました。ミュンヘン中央駅(München Hauptbahnhof)ミュンヘン中央駅構内に設置されていた地図を解りやすく修正しました。大きく二つのブロックに分けられる。赤い円が列車のプラットホーム(ここはすべて始発駅である) 黄色の円が飲食などの商業ゾーンである。A(南東)が正面口でB(南西)とC(東)にも出入り口がある。(BC間はメイン通路)A ミュンヘン中央駅の正面口 トロリー、バスの乗車はこちら開業は1839年9月1日屋根が低く小さく見えるが中に入ると結構巨大なターミナル駅である事がわかる。B(南西)側を出た所がタクシー乗り場向かいに見える黄色のビルはメリディアン・ホテルC(東)側は空港行きリムジンバス乗り場待合どころか歩道に立って待つだけなので雨だったら最悪です。尚、空港へのアクセスは地下鉄もある。地下鉄は調度この下から通路で行ける。A正面口から構内に商業施設を抜けると正面にインフォメーションがある。その真向かいに券売機がある。インフォメーションはチケットを売ってくれる所とそうでない所がある。長距離路線の場合、たいていネットなどで事前に購入して来る人が多いので(その方が早割がある。)券売機で購入する人は案外少ない。尚、券売機で買うと安いが、窓口で購入すると値段はもう少し高くなるし、車内で買うともっと高くなる。料金体系がかなり細かくあるので外国人には解りにくい。券売機は以前オーストリアで紹介したものと同じ2015年2月「ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)の中。「QBBの発券機」で紹介しているマシンと同じなので使用方法はそちらを参照してください。リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)ここはすでに駅中なのである。国内への路線は当然ながら国際列車の発着駅でもある。ブダペスト、プラハ、ウィーン、ザルツブルク、インスブルックなど近隣国への路線が多く発着する。改札は無い。しかし乗車前にチケットをマシンに入れて日時の刻印を入れる必要がある。ピンクの矢印の下にマシンがあるのだが、刻印をせずにマシンより先に行く事はルール違反となる。B(南西)側のゲートからの光景B口とC口間はメイン通路右が商業ゾーンで左がプラットホーム商業ゾーン以外にプラット・ホーム前に三角ブースの飲食スタンドが幾つも建っている。駅は深夜も動いているのでおそらく飲食店の何件かは夜も開いていると思われます。実はドイツには閉店法があり、土日など店は休まなければならない法律がありました。最近は世界的な常識や観光客の事もあり、土曜日のオープンは増えてきたそうですが、まだ日曜日に関しては中央駅前のデパートでさえもお休みでした。だから平日買い出しをしておかないといけません。レールジェットでザルツブルグから到着した時に隣のホームにいた列車です。ちょっと強面な感じかドイツっぽいな・・と思いました。Einsatzkommando COBRAÖBB Cobra LOK - Taurus 1116 Siemens欧州の駅の中でも、ミュンヘン駅は結構、駅中が栄えていました。シリアから来た人達はさぞ驚いた事でしょう。同時に新天地ドイツでの生活に希望の想いをはせている事でしょう。本当はシリア本国の内戦が収まり、イスラム国も消えて無くなればみんなハッピーなのですが・・。それにしても大量の移民にかつてのゲルマン民族の大移動が重なりました。ほぼ2世紀毎に欧州には大量の民族が流入し、ローマ帝国も滅びましたが、大量の民族流入そのものが、欧州と言う立地に必然的に起こる現象なのかもしれません。おわり関連のBack numberリンク ドクターイエロー(Doctor Yellow)リンク 東海道新幹線開業50周年の日リンク 大阪駅(Osaka Station) 1 (5代目大阪駅と初代駅舎)リンク 大阪駅(Osaka Station) 2 (大阪駅舎の歴史とノースゲート)リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 1 (機関車と制御車)リンク オーストリア国鉄レールジェット(railjet) 2 (列車レストランのメニュー)リンク ユーロスター(Eurostar)リンク ザルツブルグ中央駅(Salzburg Hauptbahnhof)リンク ブリュッセル中央駅(Brussels Central)リンク ブリュッセルのメトロとプレメトロ 1 (メトロとプレメトロ)リンク ブリュッセルのメトロとプレメトロ 2 (プレメトロのトラム)リンク 西武鉄道のレストラン列車「52席の至福」

2015年09月09日

閲覧総数 4983

-

12

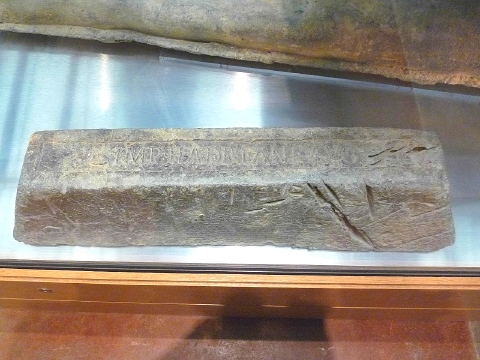

秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

今回は「大阪天満の造幣局 2」はお休みしてショートネタ。造幣局で見つけた豊臣秀吉の金の話を単独にしました。1935年(昭和10年)、造幣局の前を流れる大川(旧淀川)からとんでもないお宝が発見された。シジミ獲りの漁師が見つけたお宝は、さらに遡る事1615年(慶長20年)の大阪城落城の際に逃げる船から落とした遺物ではないかと考えられている。それは大阪造幣局のお宝となって今に展示されている「竹流金(たけながしきん)」と「菊桐金錠(きくきりきんじょう)」と名の付いた豊臣時代の金塊。秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)竹流金(たけながしきん)と菊桐金錠(きくきりきんじょう)秀吉の金配りと鉱山開発法馬金(ほうまきん)秀吉の黄金趣味竹流金(たけながしきん)と菊桐金錠(きくきりきんじょう)冒頭紹介した川からの拾いものの金塊であるが、竹流金(たけながしきん)は文字通り竹のような鋳型に砂金を流して造られているのでそう呼ばれているが、室町時代末期から安土桃山時代にかけて作られた秤量貨幣(ひょうりょうかへい)の一つだそうだ。※ 重さが一定していないのは、使用に際して必要分を削ったり切ったりして使うタイプだかららしい。一方、菊桐金錠(きくきりきんじょう)の方は重さの一定したナゲットだったらしい。共に言えるのは軍用や恩賞用として主に利用されるタイプの金で、流通用ではなかったと言う事だ。それ故大阪城、落城の時に慌てていて落としたものではないか? と考えられたのだろう。竹流金(たけながしきん)秤量金貨(ひょうりょうきんか)として必要に応じて切ったり削ったりして使われる金。ちょっとした旅行に携帯するのに便利。菊桐金錠(きくきりきんじょう)竹流金(たけながしきん)と違って、こちらは丸ごと与えられた。こちらは平の家臣ではなく、大名クラスの褒賞用サイズですね。どちらにも菊(きく)と桐(きり)紋(もん)が刻印されている。金塊なのに着物の小紋のような素敵な柄入り。考案した人はオシャレな人だったようですね。その桐(きり)の紋ゆえに豊臣秀吉が鋳造した秤量金貨(ひょうりょうきんか)と推定されたようだ。そして、菊紋は完成品に刻印される印だったと造幣局の説明にはあった。しかし、その紋は、正確に言えば五三桐(ごさんのきり)と十六葉菊(じゅうろくようぎく)なのである。これは織田信長の使用した家紋の中の二つにあたる。左1番目が十六葉菊(じゅうろくようぎく。右2番目が五三桐(ごさんのきり)竹流金(たけながしきん)は永禄(1558年~1570年)、元亀(1570年~1573年)、天正(1573年~1593年)時代の頃、豪族や大名らが、備蓄の軍用金として鉄砲や火薬など武器の支払いや、人を雇う時などの賃金として使う目的でストック。時に武功をあげた家臣の恩賞などにも利用されていた金竿らしい。※ 平の家臣には一削りとか? 今日はたくさん削ってもらえて嬉しい・・とか? かな?まさしくそれは織田信長(1534年~1582年)の時代にピッタリあてはまるオシャレな人だったらしいから、ひょっとしたら織田信長が最初に考案したのではないか? と考えが及ぶ。確証は何も無いけどね。秀吉の金配りと鉱山開発秀吉はいろんな物を信長から継承しているので竹流金(たけながしきん)のルーツが信長にあった可能性はあるが、菊桐金錠(きくきりきんじょう)のような重量の固定されたナゲットは秀吉の頃からかもしれない。何しろ、秀吉は何かとこれら金を大名や家臣(配下の武将)や朝廷の貴族らに配りまくっているからだ。※ 有名な話では、1589年(天正17年)に身分のあるセレブおよそ300人に大判5000枚を配ったと言う「金賦り(かねくばり)」という催しがあったとか・・。それらは秀吉の下に彼らをひれ伏させる事は当然、秀吉の行う事業を円滑にする為の文字通り試金石(しきんせき)になったのだろう。それにしてもそれら金はどこから来たのだろう?なぜ、秀吉はそんなに金持になったのか?太田牛一が書かされた秀吉の軍記物「大かうさまくんきのうち(太閤様、軍記の内)」の一説。「太閤秀吉公御出世より此かた、日本国々に、金銀山野にわきいで・・・」太閤秀吉公の世になってから日本各地で金銀が山から湧くように掘り出されるようになった。※ 太田牛一は織田信長の記録「信長公記(しんちょうこうき)」を書いた人である。それ故に秀吉により白羽の矢が立ったのである。秀吉は全国の鉱山開発を進めたのだろう。おそらく鉱脈を見つける技(わざ)を知っていた?「秀吉は山の者を使っていた」と読んだ記憶がある。山の者が鉱脈を見つけて秀吉に報告していたのなら納得。山野を歩く山伏などは植生で鉱脈を探りあてると聞くからね。かくして、鉱山開発が進められると、そこは直轄領とされ、全ての金、銀、銅は秀吉の元に集まるシステムが造られたのだ。秀吉の後に天下を取った徳川家康は、秀吉のシステムのほとんどをそのまま踏襲している。鉱山ばかりでなく、金貨に至ってもほぼ同じ物が造られている。次に紹介する法馬金(ほうまきん)も秀吉が最初に造ったものである。但し、江戸時代の金貨は幕末に向かう程に金の含有量が減らされて行くのである。財源不足で・・。資料は造幣博物館から豊臣秀吉が天下を取って、スケールが違うなと驚いたものがある 次に紹介する超巨大な法馬金(ほうまきん)である。法馬金(ほうまきん)(分銅金)上は徳川時代に造られたもののレプリカだが、形は計測用の分銅に同じである。大事な事を紹介し忘れていたが、前回、両替秤用分銅で紹介した後藤四郎兵衛家であるが、分銅のみならず、金の造作(大判造りなど)も後藤家が行っていたのである。※ 後藤家繭型分銅(ごとうけまゆがたふんどう)について書ています。リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局後藤四郎兵衛家は室町幕府の時代から御用達彫金師として刀剣の装飾など織田信長にも仕えている。いつの頃から大判の造作に携わったのかははっきり解らなかったが、秀吉と言うよりは、やはり信長の時代あたりからかもしれない。後藤家は豊臣方についた事から当初徳川にじゃけんにされるが、許しをもらい、徳川の時代も大判の製造を続けている。つまり大判小判の製造は幕府直営ではなく、民間企業による委託生産だったと言う事だ。※ 江戸に出たのは後藤四郎兵衛家ではなく分家? の後藤(橋本)庄三郎らしい。因みに、江戸の後藤家屋敷には敷地内に小判の験極印を打つ後藤役所が併設されていた。その屋敷跡が現在の日本銀行本店がある中央区日本橋本石町2-1-1らしい。法馬金(ほうまきん)(分銅金)は大判1000枚で造られた千枚分銅金(約165kg) と大判2000枚で造られた二千枚分銅金(約330kg) と言う巨大な金塊「大法馬金」と重さ375gの「小法馬金」とがある。※ 現存しているのは「小法馬金」のみ。重さではサイズ感がわからないかもしれない。正確に計っていないが、「小法馬金」は最長部6cmくらい。「大法馬金」は最長部38cmくらい。法馬金は何に使ったのか?大法馬金の表には「行軍守城用勿用尋常費」の文字が鋳込まれている。戦争となり、城を守ったり戦に出る時の軍資金であり、通常は使ってはいけない。・・と言う意味で、非常用の備蓄金と言う事のようです。確かにこのビックサイズであれば容易には盗めないですしね。最初に秀吉が造らせた事から太閤分銅金(たいこうふんどうきん)とも呼ぶようだ。大阪城にはこの大法間金が積み上げられていたらしい。でも現存は一個も見つかっていない。一方、小法馬金の方は結構見つかったらしい。ふと、思ったのであるが、徳川埋蔵金、みんなは小判だと思っているが、もし大法馬金であったなら、地中探査レーダーだけでは見つからないのでは? 金属センサーも併用しないとね。もう一つ秀吉が造った大判金貨を紹介。とてもきれいです。天正菱大判上が表 現存は5~6枚と言われるこの大判もまた後藤四郎兵衛家の作品。無名の大判に埋め金して量目を調整してあるそうだ。墨字で十両(量目)と記され、その下に製造責任者の署名と花押(かおう)(サイン)がされている。さらにその下に菱形の中に入った五三桐(ごさんきり)の印が押されている。金の品位が740/1000ですからK18(75.0%)に近いですね。下が裏秀吉の黄金趣味豊臣秀吉は、何かと言えば金を使用する。よほど好きだったのだろうと思われているが、確かにとんでもなく金が産出されて黄金三昧になれば、金でいろいろ造ってみよう・・と言う気にもなるのかもしれない。いろんな物を黄金で作ったと聞くが、珍しい物として外国人に紹介されているのが金の茶室である。秀吉の金の茶室を再現した部屋が大阪城の西の丸庭園の迎賓館にありました。見るからにこれは造りがチープですが、黄金の茶室は運搬可能な組み立て式の移動式茶室だったようです。看板にはGolden Tea Ceremony Room (Chashitsu)と書かれてました。黄金三昧とは、ちょっと成金的ではありますが、法馬金を見てちょっと考えが変わりました。法馬金はいざと言う時に削ったり切り取ったり、あるいは全部溶かして利用する資金です。同じ事が金の茶釜にも言えるのかもしれない。いざとなったら茶釜だって戦費に変われるのです。金は永遠に再生可能な物質なのですから・・。蔵の中でずっと眠っている法馬金よりも金の茶釜はみんなの目を楽しませてくれる。金の茶釜も金の茶室も贅沢と言うより話のネタ? 単純に秀吉の遊び心? だったのかもしれないなーと・・。因みに金は物質的に何の作用も無い金属ですから、金の茶釜で点てたお湯を使った茶は混じりけの無い茶そのものの味がしたはずです。鉄分を補う意味でも使われた鉄の茶釜の湯で入れたお茶とはやはり味が違ったはずです。茶の味を味わうより黄金を愛でて飲んだ茶の方がやはり美味しかったのでしょうけどね総じて思ったのは秀吉が金が大好きだったと言うより、金を利用して宣伝効果をあげていたと言う方が真理なんじゃないのか? と言う事です。まあ、金が嫌いな人はいないと思いますけどね さて、次回は「大阪天満の造幣局 2」で現在のコイン製造を紹介予定です。リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話秀吉関連として豊臣秀吉の正室、北政所(きたのまんどころ)の寧々(ねね)様の隠居した寺リンク 2017年京都 1 (圓徳院と石塀小路)リンク 秀吉の御土居(おどい)と本能寺の移転リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名リンク 秀吉の墓所(豊国廟)リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 1リンク 豊国神社(とよくにじんじゃ) 2 (強者の夢の跡を消し去った家康)

2018年04月23日

閲覧総数 8468

-

13

フランス、カンヌの夏 1 (クロワゼット海岸)

長くなっているイエローストーン国立公園。ガイザーばかりで少し飽きてしまいました。で、今回は少し気晴らしに海に行ってみました。季節もちょうど今時分Break Time (一休み)フランス、カンヌ(France Cannes)クロワゼット海岸(Plage de la Croisette)フランス南東部の、地中海に面するコート・ダジュール(紺碧海岸)にある高級リゾート地。意外にもリゾート地となったのは19世紀初頭からだそうです。現在は毎年5月のカンヌ国際映画祭の開催地として有名ですね。海岸線の目抜き通りはラ・クロワゼット通り著名人や映画俳優が宿泊する高級ホテルや高級レストラン、ブティックが並ぶんでいる。ホテル前はプライベート・ビーチでその他は一般海水浴場に。インターコンチネンタル・カールトン・カンヌ(InterContinental Carlton Cannes)1964年以来行われているカンヌ映画祭に出席するのセレブの常宿だそうです。1954年には、ケーリー・グランドとグレース・ケリーの出演した「泥棒成金」(To Catch a Thief)(1955年公開)の舞台に。この時モナコの皇太子に見初められてグレース・ケリーはモナコの皇太子妃になるのです。以降数々の映画でこのホテルは使われた絵になるホテルなのです。最上階に7つの特別スイートがありショーン・コネリー、ソフィー・マルソー、ソフィア・ローレン、アラン・ドロンなどの著名映画スターの名前が付いていると言う。ハワイとは雰囲気が違う。ちょっと日本人には馴染みにくいかも・・・。会場はハーバーにとても近い。ホテル マジェスティック・バリエール(Majestic Barriere)カールトン、マルティネーズと並ぶカンヌを代表する大型デラックスホテル。創業は1920年代頃(はっきりしたデータがない)。80%の部屋が海に面したエレガントなホテルはカンヌ国際映画祭の会場のすぐ近くなので俳優さんや映画関係者も宿泊。ホテル・マジェスティック・バリエールの水上カフェ海から船でカフェに来る人も・・。やっぱりセレブの街・・・。カンヌ国際映画祭の会場は後編につづく

2010年07月10日

閲覧総数 282

-

14

古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)

大きく、編集。ミイラから離れるのですが、棺桶素材のレバノン杉。その「レバノン杉不足の問題」事情を入れました。紀元前4世紀頃、プトレマイオス朝の前章はアレクサンドロスの遠征でエジプトがその支配下に入った事。要するにギリシャ人の支配者が来たので、以降でエジプトの王朝は激変する事になる。アレクサンドロスはこの遠征でシリア沿岸のフェニキア人の都市を傘下に納めペルシャに入るが、この時フェニキア人最大の都市テュロスを壊滅させている。この事は地中海の交易事情を激変させた。会社で言えばテュロスは地中海の貿易商人であるフェニキア人の本社である。それを街ごと破壊してほとんどを虐殺。のがれたわずかの者がカルタゴに渡った。※ 以降フェニキア人はカルタゴを拠点に活動するが、アレクサンドロスの破壊により途切れた文化や産業は多かったのではないか? と予想される。レバノン杉はまさにテュロス含むシリアの木材であり、フェニキア人の大きな交易品の一つであったのだ。確かにレバノン杉は伐採のしすぎで枯渇し始めていた。今のシリア沿岸地帯は森がどんどん消滅して砂漠化をすすめていた。これに加えてアレクサンドロスによるテュロスの壊滅。レバノン杉を大きく輸入に頼っていたエジプトではかなり困ったはずだ。※ 不足した物はレバノン杉だけではなかったはず。古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)木造の人型棺からカルトナージュ(Cartonnage)へプトレマイオス王朝以降新王国時代以降、ミイラ造りは増え数は増加して行く一方、その棺の質は著しく低下していったようです。王侯や神官などの限られた人達だけのミイラ保存がもっと下層の者にまで広がった? のかも。ウイーン美術史美術館のエジプト展示コーナー木造の人型棺からカルトナージュ(Cartonnage)へ第22王朝には、容器の材質も変わって行く。ミイラを木造りの人型棺だけでなく、カルトナージュで造られた棺も現れます。その理由は恐らく棺を造る為の木材不足かと思われます。エジプトでは木材がほとんどとれないので木材は輸入に頼っていた。それがレバノン杉です。これらはフェニキア人らによって地中海を経て運ばれますが、高級品ですし、レバノン杉じたいが伐採のしすぎで枯渇してしまうのです。簡単に言えば、カルトナージュはクラフト仕立ての容器です。凹凸が表現できるカルトナージュはミイラを包み、亜麻布やパピルスを漆喰で固めたものに彩色を施したもの。変化自在のマスクの制作には特に向いており、安価で迅速に作れるといったいくつかの利点があったようです。おそらく、エジプトで豊富にとれるパピルスをベースに作られたのでしょう。しかし、外側の棺自体の装飾は簡素なものになってしまったようです。プトレマイオス朝の棺はこのタイプが多いように思います。カルトナージュのミイラは作成された時代により個性もある。衣装、網目状のビーズ細工、仮面、装飾が施された木板、などで覆われ様々なパーツをのせて飾られていったようです。因みに、グレコ・ローマン時代と言われるプトレマイオス朝後半or以降の古代ローマ帝国時代にはミイラには包帯が巧妙に巻かれた見事なものが多く見られるようになったといいます。プトレマイオス王朝以降古代ローマ人とエジプト人では死生観も全く違いますが・・。古代ローマの埋葬はそもそもギリシャ由来でした。「霊魂は地下において生活を続ける。」(遺体を墓所に葬ると同時に、魂も同じように葬る。)と考えられ、霊魂の埋葬を重要な儀式としていた。葬儀そのものに重点が置かれていたのです。何よりそして火葬が多かったようです。人間の体を火に帰す? 飛翔させて天に帰す? ※ ローマで暗殺されたジュリアス・シーザーは広場で火葬でした。しかし、エジプトでもプトレマイオス王朝はもともとはアレクサンドロスのディアドゴイであったプトレマイオスが継承したのでギリシャ文化が融合されている。エジプト古来の王朝とは全く違うので、その葬儀や埋葬方法も大きく転換していると考えられ考慮しなければならない。※ プトレマイオス朝の首都アレキサンドリアのローマ人の場合。遺体の葬り方はエジプト流にしているようです。また、ギリシア人から火葬の習慣を早くに採用していたローマ人ですが、キリスト教の浸透とともに火葬が減っていく。遺骸を残すエジプト式の方がキリスト教に近い事もある。が、キリスト教自体が中東で生まれているのでエジプトの影響があったのかもしれない。下はカルトナージュ技法の棺のようです。とても雑ですが・・。右はエジプト人とわかりますが、左は神官か豪商? でしょうか。サラセン人ぽい顔です。美的にはゼロですが、カルトナージュされたものが他になかったので参考まで・・。下はミイラの上に付けるマスクです。ルーブル美術館所蔵です。上もルーブル美術館です。リアルですね。下はひょっとしたらカルトナージュでできているかも? のマスクです。かつて、エジプト考古学博物館、ルーブル美術館、大英博物館、メトロポリタン美術館、ボーデ博物館でミイラと棺を見る事ができました。量と美しさで感動したのはボーデ博物館だったと記憶しています。ボーデ博物館は旧東ドイツのベルリン(東ベルリン)の博物館島の中にある美術館の1つです。プトレマイオス王朝と思われる時代のエジプトとローマ帝国の彩色豊かで美しい棺の数々が、「閉ざされていた東の壁の向こうに眠っていた。」と当時思ったのを記憶しています。(行ったのは壁崩壊後ですが・・。)1つ1つが美術的にずば抜けていて、コレクションのセンスが伺えて感激したような気が・・。あのコレクションはゲーリング空相? orヒットラー? が集めたのでしょうか?(ボーデ博物館には有名なネフェルティティの胸像もあります。)もちろんルーブルの棺やイギリスの棺は時代の古い木棺など考古学的にも価値の高い棺が多く、とても素晴らしいです。ミイラはともかく、遺跡発掘の金銭的オーナーになった人達が、自分の取り分としてかなりの量の遺跡の出土品を本国に持ち帰り、個人コレクションにしています。デンマーク、コペンハーゲンにあるニュー・カールスベア美術館(ビール会社社長)は、そういった意味で個人にしてはかなり膨大な彫刻コレクションを持っていました。まったく余談ですが、「ゲーリング空相が集めたコレクションはどうなったんですか?」 と、ドイツ人で、戦争当時国防軍側だった方(独の大学教授)に質問した事があります。彼は「アメリカに持って行かれた!」と冷たく答えてくれました。恐らく絵画などの良い物だけ持って行かれたのでしょう。それが今メトロポリタン美術館にあるかは判りませんが・・。Back numberリンク 古代エジプトのミイラと棺 1リンク 古代エジプトのミイラと棺 2 (容器) 古代エジプトのミイラと棺 3 (カルトナージュ)リンク 「死者の書」とカノプス

2009年05月23日

閲覧総数 2414

-

15

フランス、カンヌの夏 2 (カンヌ国際映画祭)

Break Time (一休み)1回で収まらなかったので今回もカンヌです。選挙の開票速報を見ながらの書き込みです。かつて2回程選挙活動のお手伝いをした事がありますが、選挙は直接応援に関わると、実はとても面白い(ハマル)ものなのです。お祭りに近い感覚かもしれません。「戦って勝つ」と言う同じ目標に向かうので「同士」と言う特殊な連帯感が生まれますし、自分も出馬した候補者のような気持ちになって選挙に参加しているからです。それだけに落選した時は候補者と同じくらい落ち込むのですが・・・。フランス、カンヌ(France Cannes) Part 2カンヌ国際映画祭の会場 パレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレ映画祭のない時期はコンベンションセンターとしていろいろイベントへの貸し出しをしています。(この建物の裏手の方にカジノも入っています。)カンヌ国際映画祭(Festival International du Film de Cannes)ベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と併せて世界三大映画祭の一つに数えられています。1946年からフランス政府の主催により毎年5月に開催。最高賞(グランプリ)はパルム・ドール(Palme d'Or)と呼ばれる「黄金のシュロ」がモチーフ。過去の日本人受賞者1980年に黒澤明 監督の「影武者」1983年に今村昌平 監督の「楢山節考」1997年に今村昌平 監督の「うなぎ」2004年に「誰も知らない」で柳楽優弥 君が「カンヌ国際映画祭 男優賞」を受賞して話題になりましたね。ホール周辺の広場の石畳にはスターの手形がはめ込まれています。日本映画の巨匠 黒澤 明 監督の手形ハリウッド女優のシャロン・ストーン(Sharon Stone)の手形フランスの俳優 ジャンポール・ベルモンド(Jean-Paul Belmondo)の手形国際映画祭の会場のあるカンヌの西には小高い丘(シュヴァリエ山)があり、このあたりは中世の建物が残る旧市街.ル・シュケ(Le Suquet)と旧港があります。5月下旬から9月にかけて日中25℃以下になる事はないと言う。ヨットハーバーもともとはカンヌは田舎の漁村。カンヌは19世紀に貴族の別荘などが建てられてからセレブの街として浮上してきましたが、映画祭以外取り立てて、特に観光するような所もありません。時間があれば、強いて船に乗ってサント・マルグリット島とサントノーラ島に観光に行くのがよいでしょう。レラン諸島(Iles de Lerains )・・・写真はありません。カンヌから船で15分くらいの所にサント・マルグリット島とサントノーラ島を含むレラン諸島があります。古代ローマの時代よりこちらの方が戦略的にも地中海の要所とされ、7世紀~10世紀にはサラセン人が支配し、近年イギリスとスペインも侵略地として攻撃してきた諸島です。(島行きの船は一日に7~8本この近くから定期船が出ているようです。)サント・マルグリット島(Ile Ste-Marguerite)レオナルド・ディカプリオ主演の「仮面の男」の鉄仮面が幽閉されていた島でルイ14世の命で建てられたらしい牢獄の城塞跡があり独房も公開されつつ今は海洋博物館に。東西3km南北0.95kmの城塞と緑の島。サントノーラ島(Ile St-Honorat)東西1.5km南北0.4km。4世紀にシトー派の修道院が建てられて発展。島には7つの教会とレラン大修道院が島の南にあり、さらにその先に海賊から修道僧を護る為に建てられた要塞修道院があるようです。巡礼者が昔から立ち寄る島だったとか・・。旧港丘の左に12世紀に砦として建設された建物を利用したカストル博物館があります。(カンヌ・プロヴァンス出身の画家の絵画などが展示。)右は16世紀~17世紀に建造されたノートルダム・デスペランス教会があります。マジェスティック・バリエール(Majestic Barriere)のプライベート・ビーチここはホテルのプライベート・ビーチ。椅子やパラソルが並べられたセレブの空間。かたや向側は一般の大衆ビーチ。ハワイのビーチとは何かが違う・・・。そう、アメリカでは個(例えペアでも個別に寝ている)でビーチに寝転ぶけどここでは友人同士、カップルがベッタリより沿っている所が違うのかもしれない。さて、もっと時間があるならここを拠点にニースやモナコ、マントンの美術館に足を運んでも良いかも・・。電車は本数あるので日帰り楽勝です。

2010年07月11日

閲覧総数 241

-

16

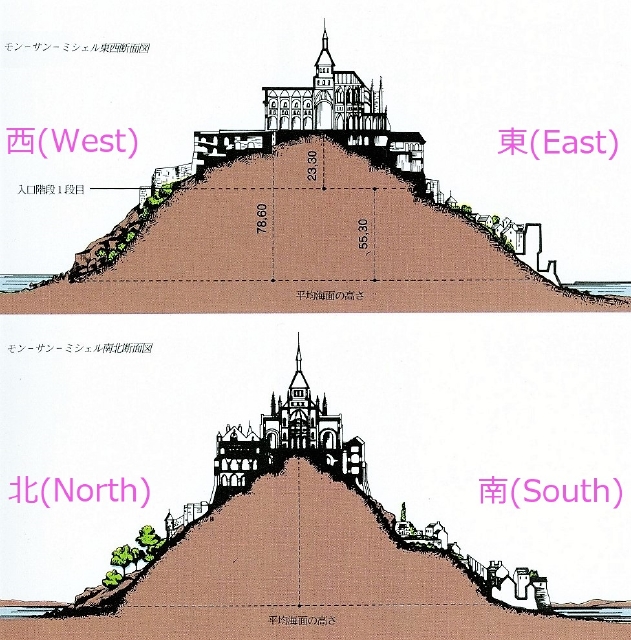

モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユ

back numberのリンク先追加しました。修道院とか、建築とか、要塞とか載せたいものが出てきて時間かかってしまいました。 f^^*) ポリポリ モンサンミッシェルは見所も多いから写真もたくさん載せたかったので結局分割しました。次回も「モンサンミッシェル」です。ついでにフランス王国の成り立ちも加えました。フランク王国カロリング朝(Carolingiens)の末、神聖ローマ皇帝(在位:800年~814年)となったカール(Karl)大帝(742年~814年)の孫の代でフランク王国は東西フランク王国と中部フランク王国(後のイタリア王国)に分烈する。843年ヴェルダン条約によりルートヴィヒ1世の遺児が王国を3分割して相続するが、870年メルセン条約で中部フランク王国は割譲。それらは後のドイツ・フランス・イタリアの三国の原型となる。しかし、割譲された王国も東フランク王国は、ルートヴィヒ4世( 893年~911年)。西フランク王国では、ルイ5世(967年~987年)987年を最後にカロリング朝の血統は途絶え断絶した。ところで、話しは西フランク王国に戻る。西フランク王国では5代目あたりから必ずしも王位はカロリング家の世襲ではなくなっている。有力諸侯や聖職者の推薦で決められたらしいのだ。それ故、西フランクでは諸侯の力が時に王より勝る事になったらしい。前回、ノルマン人(ヴァイキング)の話しに触れたが。「885年、ノルマンに定住した彼らはセーヌ川を遡り、直接パリに多勢で侵略に向かった。この時は3万人のノルマン人(ヴァイキング)が700艘の船でパリに襲来。」と紹介。リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人当時のフランク王国はノルマン人がセーヌ川やロワール川の川口から侵略する事が増えて困っていた。この時フランク側の防衛で活躍したのがロベール家(Robertiens)のアンジュー伯、ロベール豪胆公(Robert le Fort)(830年頃~866年)だった。そして次いでパリ伯となっていたロベール家、長子のウード(Eudes)(852年以降~898年)(在位: 888年~898年)は885年のノルマン人のパリ襲撃でノルマン人を阻止し大活躍する。そのパリ防衛の功績で、ウード(Eudes)は諸侯に推挙(すいきょ)されロベール家初の西フランク王国の王となった。※ 因みに、ウードの次代王は、カロリンク朝のシャルル3世 (Charles III)(879年~929年)(在位:893年~922年)に戻っているが、シャルル3世がノルマン公国を公認(911年)した王である。そして、後にカロリンク朝が断絶した時、ロベール家出身のユーグ・カペー(Hugues Capet)(940年頃~996年)が諸侯の推挙で次代のフランク王国の王位に付いた。987年、これよりカペー朝(Capetian)(987年~1328年)の時代が始まるのである。また、これを持って西フランク王国は終わりフランス王国が誕生したと見なされている。ノルマン人(ヴァイキング)を撃退して活躍したロベール家はフランス王国の始祖となったのだ。欧州史は、あちこちで歴史が絡んで来るので大変です。でも、知っているのと知らないのとでは格段に面白さが違いますさて、写真は複数年、季節も混ざっていますので了解お願いします。モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユフランク王国からフランス王国へベネディクト会修道会の招聘(しょうへい)モンテ・カッシーノのベネディクト会修道院中世の修道院の役割ラ・メルヴェイユ(La Merveille)バットレス (Buttress)前に紹介していますが、トーンブの岩を崩す事なく教会堂は岩を覆うように増築され建設されたので、断面を見ると岩山の原型がわかります。下は南西正面角度の異なる教会を紹介ベネディクト会修道会の招聘(しょうへい)ベネディクト会修道会(Benedictine Order)(ラテン語: Ordo Sancti Benedicti)アヴランシュの司教オベール(Avranches Bishop Ober)(生年不明~720年)によって709年10月に開祖されたモン・トーンブ(墓の山)のモン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)はノルマンデイーとブルゴーニュのほぼ境界にあった。933年統合されモン・サン・ミッシェルもノルマンディー領に入る。しかし、ヴァイキング(ノルマン人)の襲来が酷くなってきた頃、避難? アブランシュに置かれていた司教座がドル=ド=ブルターニュ (Dol-de-Bretagne)に移転している。それが原因?モン・サン・ミッシェルの管理者(司教座)がブルターニュに移転したと言う事は、モン・サン・ミッシェルの管轄もブルターニュに移動してしまう? 危惧した? ノルマンディー公、リシャール1世(Richard I)(933年~996年)(在位:942年~996年)は966年、ノルマンディーのサン・ワンドリル修道院とイタリアのモンテカッシーナからベネディクト会派の修道士を招いてモンサンミッシェルに修道院を設立させた。もともとノルマンディー建国当初より、歴代公はベネディクト会を擁護していた事もあったらしい。ノルマン公国時代の首都があったファレーズ(Falaise)にあるリシャール1世(Richard I)像ウィキメディアからですが、下をカットしました。※ 3代目(在位:942年~996年)ノルマンディー公リシャール1世(933年~996年)はノルマンディー公国の統治に集中。内政の安定化とノルマン人同士のつながりを強化し西フランクで最も結束力のある国に成長させた。ベネディクト会を擁護していた方には見えませんね。まだヴァイキング感が抜けていないのですが・・。これは像に問題ありなのか?もしかしたらキリスト教に改宗するにあたり、指導してもらっていたのかもしれませんね。修道士の役割はそもそもそう言うものだから・・。狭い岩山の上に建てると言う制約条件が、他と違う独自性を持った教会となっている。つまり、通常なら横に増築される部屋が縦に積み重なる構造になっている。聖堂の内陣は東に向いて立っている。モンテ・カッシーノのベネディクト会修道院529年、モンテ・カッシーノ(Monte Cassino)の異教の神殿跡にヌルシア(Nursia)の名門出身のベネディクトゥス(Benedictus) (480年頃~547年)は洗礼者ヨハネに捧げた修道院を建立。530年頃、ベネディクトゥスは修道会則を定め共同で修道生活に入ったとされる。※ 聖人に認定されてから聖ベネディクトゥス(St Benedictus)と呼ばれます。聖ベネディクトゥスの戒律(Rule of Saint Benedict)は、全部で73章からなる修道院生活の規律が示されたもので540年頃に書かれた物と推測されている。中身は修道僧の規律となる生活に関する規範とクリストセントリックな生活(Christocentric life)を送る為の精神論だったとされる。多くは修道院と言うコミュニティーの中で謙虚に従順に在る方法や、修道院の管理に関する項目もあったが、食事の質や分量にまで言及されている。ざっと73規約を見たが、道徳に加え、かなり細かい行動内容にまで言及されている。学校の校則に近いものがあるそれは後に西ヨーロッパ中の修道会へ広がり中世ヨーロッパの修道制度の基本とされ導入されている。聖ベネディクトゥスが欧州修道会の父と呼ばれるのはそれ故である。※ 聖ベネディクトゥスは正教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会でも聖人とされている。しかし、実際の全容は解っていない。実は、聖ベネデイクトゥスの死後、581年頃、モンテ・カッシーノはロンゴバルト人(Longobardi)により破壊されその原本が失われているのだ。僧院が再建されるのは718年。※ 表に出たのは難を逃れたベネィクト会の修道士から聞いた話しを 後に教皇(Gregorius I)となる聖アンドレアスの修道士グレゴリウス(Gregorius)(540年? ~604年)が著した事から広まったとされる。当時の聖ベネディクトゥスとベネディクト会が実際にどのような活動をしていたのかは定かで無いが、僧侶たちは毎日8時間祈り、8時間眠り、8時間肉体労働、神聖な読書、慈善活動に費やしていたとされる。聖ベネデイクトゥスが修道院を開いた頃は、西ローマ帝国が無くなり、イタリア半島がロンゴバルト人に浸食され始めた頃である。東ローマ帝国の力はまだ多少あったが、 欧州は絶えず異民族の侵略にさらされよりいっそう暗黒の時代を迎える事になる。そんな中で修道士の活躍はより必要とされた。ベネディクト会では指導できる修道士の育成を積極的に行い各地に派遣もした。教師養成所のような所でもあったわけです。※ ベネディクト会(Ordo Sancti Benedicti)の修道院については以前ヴァッハウ渓谷 (Wachau) のメルク修道院でも紹介しています。リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 2 (メルク修道院)リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 3 (メルクの十字架) 「聖ベネディクトゥスがめざしたもの」について書いています。リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 4 (メルク修道院教会)下の写真、右の塔付きの建物がメルヴェイユ(La Merveille)の一部。塔はコルバンの塔。位置は北東のコーナーモン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)地図下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図から。メルヴェイユ(La Merveille)の建物は北側。ブルーは参道のメイン・ルートを示した。(土産物やレストランの中店通り)※ 参道の途中あちこち山頂の教会堂を目指す階段も存在する。中世の修道院の役割初期の修道院はキリストの禁欲思想に由来するものだったらしい。それは己自身を高める精神の修行が目的であった?しかし、中世中葉、ベネデイクトゥス以降の修道院は時勢により目的が違ってきた。彼らは己の精神修行よりもまずやらなければならない仕事ががたくさんあったからだ。荒廃した世の中の立て直しである。特に彼らは辺境地におもむき宣教よりも先に衣食住の復興や文化の復興もしなければならなかったからだ。輝かしいローマ帝国の文化はいつしか蛮族により荒らされていた。ローマ水道も破壊され、修復もままならず使用できなくなっていた。衛生的な水さえも手にいれられなくなり、文化度は所により原始生活にまで落ちていた所もあったらしい。辺境地に向かった修道士は大地を耕し、失われた文明を取り戻すべく活動を始めた。彼らの仕事には失われた書物の写本もあったが、とにかくギリシャ、ローマの古典、哲学や芸術、薬学や神学書の保存と研究と共に修道士はそれらを伝えるべく、学校や図書館を作り文化の向上に力を入れた。彼ら修道士は村落の立て直しなどにも貢献し、農作物を育てる事なども指導していたと思われる。農作物も修道院では必要で在るし、聖祭の為のワイン造りは必要不可欠。彼らはその技術も当然持っていたからだ。彼らはそうした人々に寄り添いながら福音を述べ伝え、宣教活動もした。命を落とす事も多々あったであろう。殉教(じゅんきょう)と言うワードはまさにこの頃から再び増えて行ったと思われる。一つ気になるのは、庶民の識字率の低さである。彼らは読み書きは教えなかったのだろうか?もっとも、貴族の婦人でも中世半ばまで文字を読めない人はあたりまえにいたらしい。※ 識字率について以前書いています。リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠リンク ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)メルクやザルツブルグの修道院で、彼らが写本していたのはラテン語の書物。大学など高学歴の人材育成に力が入れられていた?しかし ベネディクトゥスは高い学問を学びながら敢えてそれらを放棄させている。「学在る無知の教え」だそうだ。高い学問を一度は体験し、それらを軽んじる事は無いが、神の王国の前にそれらは必要無い。敢えてそれらを棄て、超越した世界に身を置く事を修行とした?それは高い学問を身に付ける事で悪徳の道に迷い、かえって身を滅ぼす者をたくさん見て来たベネディクトゥスの経験から来ているらしい。手前の建物がメルヴェイユ(La Merveille)呼ばれた建築。ネオクラシックのファサード? 一見ロマネスク風建築なのですが・・。聖堂の入口でもある。下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図ですが、をさらに解説を寄せて編集しています。左手前(北面)ゴシック3層構造のゴシック建築の部分であるが、全てひっくるめてラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる。ラ・メルヴェイユ(La Merveille)意味は必ず「驚異」とされているが、何? と思われるだう。ラ・メルヴェイユ(La Merveille)は不思議とも訳される。本意は オッドロキー と言うところかな?それはゴシックを越えた? 建築技術に加え、まるで空中庭園のような屋上の回廊のある美しい中庭の存在だ。メルヴェイユ(La Merveille)は北側に位置するのでモンサンミッシェル全景の写真撮影ができない。下は世界遺産の本から持ってきました。トーンブの岩を崩す事なく教会堂は岩を覆うように増築され建設された。何しろ、そこは古来より神聖な岩山であったからだ。モンサンミッシェルの勢力の拡大と共に岩山の教会は拡大していく。最初の大きな聖堂の着工は1017年。1144年完成。重々しいノルマンディー・ロマネスク様式だったそうだが、クリプト(crypt)の強度の問題か? 15世紀には ひび割れが生じ危険な状態に。しかた無く聖堂の前部を取り壊しテラスにした。下は3層の一番下段。半分は岩山だ。聖堂の内陣も一部壊し、クリプトをしっかり造ってから造り変えるに至った。1446年から1521年。新しくできた聖堂の内陣はフランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)。フランボワイヤンは「燃えるような」と訳されるが、「火炎のような」華麗にして華美な装飾スタイルである。いろんな時代がミックスされています。聖堂は次回に後陣と聖堂の向こうには、3層構造の建物が絶壁に垂直にそそり立つように建てられた。これがラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる建物だ。上の図のラ・メルヴェイユの1階には礼拝堂付き司祭の間と貯蔵庫が置かれた。※ 司祭の間は巡礼者への施しも行われていた。2階、客間(貴賓室)と騎士の間。3階、広い食堂と回廊付きの中庭。※ 中庭からの眺めが驚嘆に値する絶景となっている。再び上層階に上がる大階段のある東面から3層構造の建物なのに一見、控えめなバットレス (Buttress)だけで支えられている。下は補強となるバットレス (Buttress)の部分を色を付けて見た。一見垂直に見えて、実は非常に巧みに組み合わされた控え壁の構造となっている。それは北面サイドを見れば尚さら驚ろく。バットレス (Buttress)15世紀と言う時代である。ゴシック様式でこれだけ高い建物で垂直性を物つ壁はなかなか見ない。石積みだけの壁は高くなればなるほど下方に重荷が来るので壁は外に湾曲にたわむのだ。それは天井にヴォールト構造が取り入れられるようになるとなおさら壁への負荷は増した。※ ヴォールトは次回説明します。だから壁が外に破れるように崩壊するのを防ぐ為に柱なり壁なりで押さえ込む構造で補強される。それがいわゆるバットレス (Buttress)と言う建築構造だ。因みにモンサンミッシェルでも聖堂部を支えるバットレスはまた異なる。フライング・バットレス(flying buttress)と言う飛梁(とびばり)構造になっている。フランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)の部分それはノートルダム教会の聖堂だと確認しやすい。あそこは側廊の壁面もフライング・バットレスだらけなので。リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓因みにフランス語で「支え棒」の事を「アルク・ブータン(Arc-boutant)」と呼ぶらしくフランスの教会案内ではアルク・ブータンと説明されるかもしれない。それにしてもモンサンミッシェルのバットレス (Buttress)は奧が深い。計算され尽くし、かつ機能美さえも備わっている。最もモンサンミッシェルの場合、平地の建物とは異なり、裏側が岩盤により補強されている。1階の半分が岩盤なので可能だったのか?下は2階から3階の部。随所に見られる補強の構造に興味が湧く。3階のアーチは今はガラス? がはめ込まれている。危険だからでしょうね。227本の石柱で支えられた回廊式の美しい方形の庭園になっている。完成は1228年。聖堂より古い。回廊式中庭からの修道士の食堂 食堂は次回にアーチの向こうに広がる海原(うなばら)。見下ろすと目がまわりそうな高所で、空中庭園を想像?皆が感嘆したからラ・メルヴェイユ(La Merveille)驚異なのか? 不思議なのか?「驚異中の驚異」とも伝えられる。聖堂の翼廊の窓ですね。写真と解説を以前より増やした為に次回もモンサンミッシェル」です。なかなか写真のセレクトにも時間がかかり、また図解資料の着色などつまらない所で時間食っています。1週間程度で出せる予定です。緊急事態宣言5月31日まで延長されるようで、なかなか世の中が落ち着かないですね。とは言え、昨年に比べれば通常生活に近いかも・・。旅行は行けないけど・・。昨年から延期されていた姪の式が近づいています。ドレスを買いにデパートに行きたいが、デパートもドレス類は売れないので昨今はそう言う系は縮小されているそうです。でも来週こそ買い物に出かけなければ・・。ネットで失敗したので・・。飲食系だけでなく、そう言うイベント産業の人達も大変ですね。コロナ騒ぎに終息宣言が出されたとしても、完全にコロナ以前の世の中に戻る事は無い気がします。産業も形態も確実に変わって来る事でしょう。また、ネットが増えた昨今ですが、ネットではダメな分野は存在する。とは言え、今までと同じ事をしている企業はダメかも。コロナ後の新しい世界に生きる為に、誰もが進化しなければ。back numberリンク モンサンミッシェル 1 自然に囲まれた要塞リンク モンサンミッシェル 2 トーンブの歴史と大天使ミカエルリンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人 モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院とラ・メルヴェイユリンク モンサンミッシェル 5 山上の聖堂と修道院内部

2021年05月09日

閲覧総数 1561

-

17

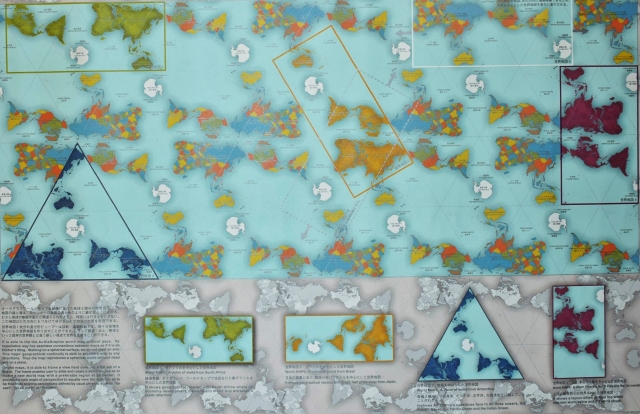

マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

今回は地図の紹介と併せて「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回となっています。地図を見るのは子供の頃から好きで、今でも世界地図は数種持っていますが、世界を俯瞰(ふかん)して見たい私には一般的なメルカトル図法(Mercator projection)やモルワイデ図法(Mollweide-projection)の世界地図には不満があったのです。双方の長所は緯度、経度の線が直角に表されているので地理的な緯度や経度は解り易い。が、地球という球体を展開して表記している以上、赤道から離れ北や南に向かう程に面積や距離は実寸とはかけはなれ、広がって表現されると言う短所がある。つまり国のサイズや形は実際とはかなり異なってくる。と言う問題がどうしても生じてくる。結局のところ、どのような表記をしようとも平面の地図に完璧な図は存在し得ないのだろうが・・。さらに不満は、たいていの地図は南北の極が上下に固定されているので極地帯の距離感は普通以上にわかりにくくなっている点だ。加えて、日本の世界地図では日本が中心に据えられるという点も気に入らない。日本がどこに存在しているか? また、日本からの諸外国への距離間を知るには当然の配慮なのかもしれないが、両サイドに来るアメリカ大陸や大西洋、欧州は余計にゆがんで表現される。世界をグローバルに捉えたい時に中心に見たいのは太平洋なんかではない。だから子供の頃は平面の地図よりも地球儀をコロコロさせていた。地球儀って、必要ないようで、実は必要かもしれない。困ったのは、ブログを始めて平面地図がほしくなった時だ。以前、北極を中心にした地図の紹介をしたことはあるが、欧州を中心に据えた地図や大西洋を中心にした地図を探したいと思ってもなかなか見つからないのである。今回のような大航海時代を紹介する時にポルトガル視点、スペイン視点、大西洋視点、モルッカ諸島視点などで見たいし、考えたいし、紹介がしたい。その度に視点の変えられる地図が欲しかった。最近は、Googleのおかげで視点を好きな場所に変えて確認する事はできるようになったが、もっと広域に視点の変えられる平面世界地図があったらいいなと思っていた。実は、平面で視点の変えられるAuthaGraph projection(オーサグラフ投影)と言う手法で造られた地図を最近見つけたのだ。AuthaGraph World Map(オーサグラフ世界地図)は北極を中心に切り取ったり、南極を中心に切り取ったり、南米を中心に切り取ったり、アフリカ大陸を中心に切り取ったりできる地図なのである。現段階では小さな図しかないけれど・・。私の不満がカバーできる地図なのだ。今回は、このオーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)を紹介しつつ、それを使ってマゼラン隊の世界周航を一筆書きで紹介しようと考えたのです。でも地図だけで絵は足りない。残念ながらモルッカ諸島の写真は無い。どうするか?友人がパナマ運河就航の写真を提供してくれたので、それで行く予定でしたが、写真の中身に関して確認が終わっていないので、パナマの写真は別枠で次回にしました。そんなわけで今回は、ほぼ地図のみでマゼラン隊に触れます。 m(_ _)mマゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図オーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)とはモルワイデ図法(Mollweide-projection)による世界地図メルカトル図法(Mercator projection)による世界地図オーサグラフ(AuthaGraph)の利点「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) マゼランポルトガルとスペインの競争から始まったアジアの植民地化コロンブスの計画案を引き継いだスペインスペインによる太平洋の発見マゼランが遠征隊長に抜擢された訳と重要人物マゼラン艦隊の内紛問題インテル・カエテラ(Inter caetera)とトルデシリャス条約線 問題東に進んだポルトガルの成功Battle of Mactan の記念碑世界周航と太平洋航路の確立マゼラン亡き後マゼラン隊を率いたエルカーノアントニオ・ピガフェッタの著「最初の世界周航」トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書サラゴサ条約線と教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)マゼランのルート(Magellan Route)モルッカ諸島の利権を手放した件南米最南パタゴニア、マゼラン海峡オーサグラフ世界地図(AuthaGraph World Map)とはauthalic(面積が等しい) & graph(図・グラフ) オーサグラフ(AuthaGraph)による世界地図大陸が複数、描かれているのには訳がある。下方左からグリーン・・南アフリカを中心にした世界地図オレンジ・・ブラジルを中心とした世界地図ブルー・・・南極を中心にした世界地図レッド・・・北極を中心にした世界地図どこを中心に切り取っても、世界の大陸や海の位置関係がわかるようになっている地図なのである。オーサグラフ(AuthaGraph)は、ほぼ等面積の世界地図投影法なのであるが、なんと日本の建築家が考案した地図なのである。※ 1999 年、成川肇氏(Narukawa Hajime)によって発明。※ 2016 年グッドデザイン賞、受賞。※ 上の地図は購入したポスターから撮影。地図帳のようなものはまだ販売されていないようです。オーサグラフ(AuthaGraph)による世界地図AuthaGraph(オーサグラフ)は、球面を96個の三角形に等分し、面積比を保ったまま四面体に移し、四角形に展開して作った多面体を統計して作った地図なのだそうです。故に、すべての海,陸の面積比はほぼ正確に表記され、かつ形の歪みも従来よりかなり低減しているという。それはネーミンが示すよう authalic(面積が等しい) graph(図・グラフ) 。中心だけでなく、どの位置から見ても大陸は変形していない。実に建築家らしい発想による地図ですね。最も、地球と言う球体を平面に展開しての地図であるから、経緯度線が無いと大陸同士の緯度が計りにくいかもしれない。モルワイデ図法(Mollweide-projection)による世界地図モルワイデ図法(正積図法)1805年、ドイツの天文学者・数学者カール・モルワイデ(Karl Brandan Mollweide)(1774年~1825年)が考案した地図投影法。地図の外周は、長径2、短径1の楕円形で表現。※ 比率は2:1緯線は水平。経線は中央経線以外は弧を描く。図の中心は正積なのだろうが、中心から離れるほどに歪む。日本の国を見てもらえば、形が変形しているのがわかるし、南極のサイズが大きくなりすぎ。メルカトル図法(Mercator projection)による世界地図中心(赤道)から離れるほど緯線の間隔は拡大して行くので大陸のサイズも拡大。本来、オーストラリア大陸とほとんど変わらない南極が異常なビッグサイズに表現されてしまう。北極圏のグリーンランドもしかり。メルカトル図法(正角円筒図法)1569年、フランドル出身の地理学者ゲラルドゥス・メルカトルGerardus Mercator)(1512年~1594年)が採用した地図(アトラス)で知られた。が、正角円筒図法自体は16世紀初頭にはすでに存在していたらしい。この地図は大航海の時代に向かい、航海用の地図の図法として有効であった。メルカトル無き後息子が継承して発表された世界地図はイギリスその他のヨーロッパ諸国とアジア・アフリカ・アメリカの諸図を加えた107図による地図帖形式で販売。その地図帖は、ギリシャ神話の天空を支える巨人の名をとり「アトラス (Atlās)」と命名された。地図帖がアトラス(Atlas)と呼ばれるようになったのはそうした理由だ。オーサグラフ(AuthaGraph)の利点大陸の相互関係を見るならオーサグラフ(AuthaGraph)。位置関係は断然解り易い。グリーンランド(Grønland)を挟んでカナダと北欧やロシア連邦が向かい合っている。ロシア連邦(Russian Federation)とアメリカ合衆国(united states of america)は近接している。同じく、英国 (United Kingdom)も思う以上にロシア連邦に近い。本来地球上の大陸は北半球に密集している。それ故、人口は歴史的に北半球に偏ってきた。地球全体での陸地と海の比率はおよそ3:7北半球全体の陸地の面積比は39.4%。南半球の陸地の面積比18.4%。北半球の陸地と海の比率はおよそ4:6 → 2:3 の割合になる。極からの北半球円周が赤道に相当。赤道より上(北半球)に大陸が集まっているのがわかる図。極からの南半球でも実際の大陸の位置関係は下のオーサグラフ(AuthaGraph)の方が正しい。下の図はどの角度、どの位置からも地球をカテゴライズできる地図となっています。地球は、6つの大陸(北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸)と3つの大洋(インド洋、太平洋、大西洋)からなっている。オーサグラフ(AuthaGraph)では、あらゆる大陸や海洋との位置関係がわかる。南極に行く船が南米から出航する。やはり一番近接しているからだ。サイズで言うなら南極はオーストラリア大陸より少し大きい程度?そしてブラジルやメキシコは、今までのイメージよりも大きいかもしれない。いろいろ発見が出てくるね「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) マゼラン先に地図ありき・・でした。それにマゼラン隊の世界周航の航路を載せてみよう。と思ったのが始まりです。そもそも「アジアと欧州を結ぶ交易路 」でマゼランの世界周航を載せるべきか? スルーしても良いか?欧州各国の以後のアジア植民地化を見据えた時に、やはりマゼランは触れておかなければならない問題でした。スペインとポルトガルがアメリカ大陸(中南米)を植民地にしようとも、香料諸島の富は絶大であり、あわよくば植民地に欲しい場所に代わりはなかったからです。結果、彼らの挑戦で世界が広い事を知る。同じ一つの球体の上で、別々の文明が存在していた事を知る。時に友好的に、時に支配的に文明は交流する事になる。今や飛行機でひとっ飛び、世界は近くになりつつあるけど、その昔、命かけて世界をつないだ彼らの航海の意義は大きい。ポルトガルとスペインの競争から始まったアジアの植民地化ポルトガルはエンリケ航海王子(Prince Henry the Navigator)(1394年~1460年)の元、ポルトガル国家としての事業で遠洋航海を始めた頃から香料諸島を目指していた。だから、どこの国よりも先に外洋に出て目的を果たした。因みに、ポルトガルはその過程でマデイラ諸島、アゾレス諸島、カナリア諸島、ベルデ岬諸島を発見して植民地開発をしている。また、エンリケ王子は資金源をたくさん持っていたからポルトガルにお金はあった。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1497年7月リスボンを出航したヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)は1498年5月インドに上陸。ポルトガルは東周りでアフリカ大陸南端(喜望峰)を回りインド洋に出る航路を開いたのだ。一方、レコンキスタで出遅れたスペインには航海技術も船も、航海士もいない上にお金もなかった。外洋への進出を願ったのは、国ではなく、国家という保証と名誉を求めた航海士と、ゆくゆく得るであろう利益をあてにした商人が持ち掛けた話だったからだ。だから資金のほとんどは航海士本人の借金とそれをバックアップした商人が用意している。※ コロンブスの時はフィレンツェに拠点を置くメディチ銀行とジェノバの商人がいた。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)当初のスペインは基本、船は航海士の持ち込みで、出来高の一部をスペインに献上するという形で新大陸の冒険航海が行われていた。新大陸で利益を得た以降のスペインは多少事情が変わった?※ マゼランの時はアウグスブルクに拠点を置くフッガー銀行とやはり商人がかかわっていた。マゼランの時に関しては、スペインが国として香料諸島のビジネスに参入したかったから? 商人クリストファー・デ・ハロの全額出資を断って、スペイン国が全て負担したらしい。スペイン王(カルロス1世)でもあるカール5世(Karl V)(1500年~1558年)が神聖ローマ皇帝になる為の選挙資金をフッガー家から借金していた話は有名だ。オーストリア・ハプスブルグ家はともかく、兼任しているスペイン王室自体はそんなに裕福ではなかったはずだ。また、フッガー家とスペイン王室のつながりはそこから始まっている。後々、スペインが香料諸島の利権をすべて、それもかなり格安で売り払ったのも、結局お金が必要だったからだ。ところで、メディチ銀行は1499年倒産していたので、代わるようにフッガー銀行が台頭してきたのかもしれない。フッガー銀行は現在も残っている。フッガー家の事書いてます。リンク アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設リンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家航海の話に戻ると、結果、スペインは特使のマゼランが西回りで香料諸島をめざして南米を回り太平洋航路を開き、アジアに到達(1521年)した。※ マゼラン自身は香料諸島到達前に途中フィリピン、セブ島で死亡。マゼランを引き継いだマゼラン隊はその後、香料諸島であるフィリピン南方のモルッカ諸島(Malacca Islands)に到達。たくさんのスパイスをゲット。※ 欧州から西周りルートでも香料諸島にたどりつけると言う事を証明した。だが、東から香料諸島に先陣していたポルトガルに見つかり、追われ、マゼラン隊は逃げるようにモルッカ諸島を脱出して帰国する事になる。その時点でマゼラン隊の船は2隻。太平洋航路を戻るルートをとった(逃げた)トリニダード号はポルトガルに拿捕(だほ)され船舶は沈められた。西に進み続け、インド洋航路をとった(逃げた)ヴィクトリア号のみが逃げ切り、スペインに戻る。この時、マゼラン隊は期せずして世界周航を果たした訳で、同時に世界が球体である事を完全に証明してしまった。 地球が球体と言うのは、また別の問題をはらんでいたが、それ以上に欧州人は香料諸島以外にもあるアジアの可能性を見いだしていた。それは以降、各国の航海術の向上を持って多くの国が競ってアジアを目指したからアジアは植民地ラッシュとなるのである。現在中国の特別行政区となっているマカオ(Macau)が1999年までポルトガルの海外領土だったのは当時の名残り。マゼラン隊の偉業が間違いなく、きっかけとなったのである。コロンブスの計画案を引き継いだスペインところで、なぜスペインは香料諸島をめざすに至ったのか?以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」のところですでに書いてますが、コロンブスの計画案は、西回りで大西洋を横断してのインディアスの発見と黄金の国ジパングの発見だった。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスコロンブスがたどり付いた場所はジパングではなかったし、アジアでもなかったが、コロンブスはすぐそこにアジアがあると信じたまま亡くなった。スペイン政府も当初は彼らがたどり付いた場所(中米)は、アジア東端の半島だろうと信じていたフシがある。だが、中米と南米北西部の植民地化を進める中で、新大陸(アメリカ大陸)は北と南の二つの大きな大陸でつながっていた事がわかる。そこに切れ目はなかった。※ 後にそこに運河を構築して大西洋と太平洋をつなげる事になる。次回パナマ運河やります。スペインによる太平洋の発見バルボアが黄金郷(エル・ドラード・El Dorado)を探している時にパナマ地峡を横断。そこには広大な海が広がっていた。※ バスコ・ヌーニェス・デ・バルボア(Vasco Núñez de Balboa)(1475年~1519年)1513年、バルボアが「南の海」と命名した、それこそが太平洋だったのである。期せずしてバルボアは太平洋の発見者となった。だが、この太平洋の発見により、スペインはアメリカ大陸を越えるには、新たに航路を見つけなければアジアにはたどり着けない。と言う問題に当った。その頃、ポルトガルはすでに東周りでアフリカ大陸を越え、インド洋ににたどり着き、香料諸島に到達していたからスペインは西回りで香料諸島に行く遠征隊の航海士を慌てて探していたのだ。マゼランが遠征隊長に抜擢された訳と重要人物そもそもはマゼランの友人が経験のある彼をスペイン王に推挙したのである。重要な推薦人と仲間デュアルテ・バルボーザ(Duarte Barbosa)(1480年~1521年)1500 年~1516 年の間ポルトガル領インドの将校をしていた彼はマゼランの妻の兄? (同じ年に生誕した義兄弟)バルボーザは マゼランを強く推挙し、彼と共に航海に出るが1521 年4月、フィリピン、マクタン島の戦いでマゼランが亡くなった数日後、ラジャ・フマボン(Rajah Humabon)の晩餐会で彼も暗殺されている。生誕年と没年までマゼランと一緒。クリストファー・デ・ハロ(Christopher de Haro)(生没年不明)ブルゴス出身のカステーリャの金融家で商人。もともとハロはフッガー家の元、リスボンに拠点を置いていた商人。陰謀によりポルトガル王の信用を失い1516年、活動をスペインに移していた。1519年のマゼランの航海では 4分の1を彼が財政支援している。※ たぶんマゼラン個人の分の支援。また、マゼランを推挙し資金提供しただけでなく、後にエルカーノの遠征資金も提供している。結局、マゼランは途中で亡くなり、エルカーノも太平洋上で亡くなったから資金回収はどれだけできたか? 冒険航海に資金を出すのはロマンだけど、リスクが大きすぎですねフランシスコ・セラーン(Francisco Serrão)(生年不明~1521年没)マゼランの従弟。セラーンは1511 年に香料島であるモルッカ諸島に到達。テルナテ島(Ternate)で妻を娶り島に残った。セラーンはテルナテ島からマゼランに手紙で香辛料諸島の情報を送っていた。二人は結局会う事なく、セラーンも、ほぼマゼランと同じ頃に暗殺されたと考えられている。ところで、セラーンが居たテルナテ島(Ternate)はポルトガル配下である。エルカーノ率いるマゼラン艦隊は隣のティドレ島(Tidore)にたどり着く事になる。事もあろうに両島はもともと仲が非常に悪かったそうだ。フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)1550~1625年頃所蔵 The Mariner's Museum Collection, Newport News, VA実はすでにマゼランはポルトガルの元でヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)が見つけたインド航路をたどりインドへ行っていた。さらに彼は遠征で香料諸島であるモルッカ諸島まで行っていたのである。この経験を買われスペイン王はマゼランと契約したのである。ただ、マゼランは間違っていた。「西周りの方が航路が短いからポルトガルよりも安いコストで香料が手に入る。」と、プレゼンしたらしい。実際は、東周りルートで香料諸島に行ってはいたが、西周りルートの経験はもちろん無い。直面する太平洋航路がいかに長いか彼は全く知るよしも無かった。アブラハム・オルテリウスによる太平洋の地図(1608年) ウィキメディアから借りました。ブラバントの地図製作者、地理学者、宇宙学者アブラハム・オルテリウス(Abraham Ortelius)(1527年~1598年)図は太平洋の海図である。オルテリウスは近代的な世界地図(アトラス)の製作者として知られる。Nao Victoria ナオ船ヴィクトリア号のレプリカ 写真はウィキメディアからチリ、プンタ アレナス(Punta Arenas, Chile)ナオ・ヴイクトリア博物館(Museo Nao Victoria)展示2011年建造※ キャラック(Carrack)をスペインではナオ(Nao)、ポルトガルではナウ(Nau)と呼ぶ。実際のヴィクトリア号には砲弾もそなわっていたはずだが、艦隊は当初、トリニダードを旗艦とする5隻の船とされ、ほとんどが「nao」(キャラック船 )であったが船の詳細は不明で、どの船のイラストも存在しなかったらしい。だから後世のレプリカは実物とは異なるのかも。図はウィキメディアから※ 大航海時代の帆船については「アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人」のところで詳しく書いてます。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人ポルトガル人のマゼランによるスペイン特使としての香料諸島への航海が始まる。ただし、ポルトガルに察知されないよう、マゼランの直接指揮下にある船長以外には真の目的地を話さずスペインを出航したのである。1519年9月、5隻の艦隊を率いてマゼランはスペイン・セビリアを出発。ヴィクトリア号 (Nao Victoria) Captain Luis Mendoza・・キャラック船。旗艦。マゼラン亡き後、エルカノが船長としてスペインに帰還させた船。トリニダード号 (Nao Trinidad) Captain Ferdinand Magellan・・香料諸島から逃げ帰る時に拿捕。コンセプション号(Conception) Captain Gaspar de Quesada・・損傷が激しかった船はマゼラン亡き後、セブ島で沈めて処分。サン・アントニア号(Nao San Antonia) Captain Juan de Cartagena・・パタゴニア海峡で離反し逃亡。サンティアゴ号(Nao Santiago) Captain João Serrão・・サンタ・クルス川の河口 付近で難破。船団員270名のうち、1522年にスペインまで帰還できたのは18名。ただし、ほかの人員が全員亡くなったわけではない。逃亡やポルトガルに捕まった者も結構多い。※ 捕まった者はポルトガル・ルートで本国に帰還している。マゼラン艦隊の内紛問題ところで、スペイン王がポルトガル人のマゼランを抜擢した事自体が後の波乱の問題となった。マゼランは1519年9月、5隻の船を率いてセビリアを出港したのだが、南米のサン・フリアン湾(San Julian)で乗組員による暴動が起きる。謀反者は40人に上り処罰された。マゼラン以外の船長や航海士はスペイン人である。そこそこやり手の船長らは自分が選ばれなかった事に腹を立てて後にマゼランの暗殺を企てたと言うもの。実はポルトガル陰謀説もある。スペインが西周りで香料諸島に来れないようじゃましてほしかった。と言うもの。それもあり得そうな話である。かくしてサン・フリアン(San Julian)湾での反乱後、今度はマゼラン海峡の発見直前には食料船サン・アントニア号が脱走した。サン・アントニア号はスペインに帰還するのであるが、残されたマゼランらは、彼らが逃げたとは思わなかったらしい。帰国してから知る事になる。だが、サン・アントニア号の脱走のせいでスペインが西回りで香料諸島を目指している事がポルトガルに知れてしまった。やはりスパイがいたか?太平洋を横断して東アジアに到達したエルカーノらが、香料諸島から追われたのはそれ故なのだ。Nao Trinidad ナオ船トリニダード号のレプリカ重さ 150t、長さ 93 ft、26 ftのビーム、3 つのマスト、バウスプリットを備え、 メインマストの高さは82 ft。5 枚の帆と 5 つのデッキを備えている。建材はイロコ(Iroko) と松材。※ イロコ(Iroko) はアフリカ南部の広葉樹。比重の割に硬度もあり安価。チークの代替材として船やボートで使われる素材。トリニダード号 (Nao Trinidad)のレプリカはNao Victoria Foundation(ナオ・ヴィクトリア財団)により海事遺産の共有、歴史的な船の修復、建造など研究目的で建造されたらしい。浮遊博物館として世界を周航して展示。乗船も可能。上の写真はオハイオ州クリーブランド2022年のTall Ships Festivalの宣伝の時のもの。インテル・カエテラ(Inter caetera)とトルデシリャス条約線 問題ポルトガルが東周りで香料諸島に。そしてスペインが西周りで香料諸島に到達しなければならなかった理由のおさらいです。これも「アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス」の中「世界を分割したトルデシリャス条約とサラゴサ条約」ですでに書いていますが・・。リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス1493年、ローマ教皇アレクサンデル6世(Alexander Ⅵ)(1431年~1503年)の教皇勅書「インテル・カエテラ(Inter caetera)」により「教皇子午線」が決められ、スペインとポルトガルの権利域が確定された。翌年(1494年)、両国は協議して「教皇子午線」を少しずらしトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)線を決めた。西経46度37分の東側がポルトガル。西側がスペインに属する。※ おそらくこの線は両国の利権的に納得の行くラインに子午線がずらされたものと思う。このずれた事によりポルトガルは後々ブラジルの利権を大きく獲得する事ができた。両国はトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)線を遵守しなければならなかったから、スペインは東には進めない。現段階では東方面はポルトガルの領域で、西方面の領域は全てスペインの領とされたからである。すでに地球が丸い事はうすうす解っていたから、ポルトガルが先に香料諸島に到達してしまった以上、スペインは西周りで香料諸島に到達して利権を行使(こうし)するしか方法が無かったのである。以前紹介した図ですが東に進んだポルトガルの成功アフリカ大陸を南下して喜望峰を回り、東に北上したポルトガルはインド洋に到達。さらに東に進み彼らは香料諸島に到達する事ができた。1499年バスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)がインド航路を開いてからポルトガルは安定したインドへの航海ルートを確立していた。先にマゼランもインドや香料諸島に行っていた事(8年駐留? 1513年帰国)に触れたが・・。ポルトガルは1513年までのわずか14年の間に欧州の香料貿易を独占し、天下を取っていた。直接仕入れる香辛料はヴェネツィアがアラブ人から購入していた時よりも安価。イタリアの商人やドイツ商人(フッガー家)がこぞってポルトガルから商権を奪い合う事になる。つまり、16世紀までその地位にいたヴェネツィアから一気に富を奪いポルトガルはトップの大海洋国に成り上がったのである。それ故、スペインは、ポルトガル人の航海士フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)を航海士に抜擢して西のルート開拓を急いだ。この当時、スペインはまだ航海技術が乏しく、航海士には引き抜いたポルトガル人を雇っていたのが現状。スペインの看板を背負ったマゼランが(1519年9月)西回りでアメリカ大陸を超え、太平洋を横断しフィリピンに到達する。(1521年3月)そこがスペインが求めたアジアの東の果てであった。海図の本「Eary Sea Charts」からSea chart of Malacca,the Indonesian Archipelago,and the Philippines.モルッカ、インドネシア諸島、フィリピンの海図Petrus Plancius Amsterdam.C.1595地図にはスパイスも書き込まれている。下はフィリピンと南方の香料諸島 モルッカ諸島(Malacca Islands)を拡大。不完全さは下の地図と比べると一目。上が1595年当時。地図としてはよくできている。下は現在の地図 ピンクで囲った所がいわゆる香料諸島。モルッカ諸島(Malacca Islands)である。パプアニューギニアのすぐ西の海域ですね。Battle of Mactan の記念碑マゼランは太平洋を横断。目的の香料諸島が近い事を知りながら、不幸にもフィリピンで巻き込まれた戦闘の果て、命を落とす。マゼランが命を落とした場所にスペイン統治時代の1866 年にモニュメントが建てられた。フィリピン政府は2021 年の500周年記念でフィリピンのセブ島ラプラプ市にあるマクタン島にある記念公園のマクタン神殿(Mactan Shrine)を整備。以下写真2枚はフィリピンの観光局のものを利用させていただきました。マゼラン記念碑(Mallelan's Marker)高さ差30mの石のオベリスクマゼランのキリスト教の布教活動 (1521年) を讃えたもので、1866 年のスペイン植民地時代に建立。ラプラプ像(Lapu-Lapu Monument)高さ20m 像はブロンズ1521 年のマクタンの戦いでマゼラン率いるスペイン兵を破った英雄王の像。マゼランの義兄弟のバルボーザ(Barbosa)は 1521 年4月、マクタン島の戦いの数日後、マゼランから初めてキリスト教の洗礼を受けたセブ島の族長ラジャ・フマボン(Rajah Humabon)が開催した晩餐会で暗殺された。世界周航と太平洋航路の確立船長マゼランはフィリピンのマクタン島(Mactan Island)においてラプ=ラプ王(Lapu-Lapu)(1491年? ~1542年)との戦いで戦死した。だからこの時、マゼラン自身は香料諸島に到達していないし、まして世界周航はしていない。だが、マゼランが隊長として率いた船(ヴィクトリア号)が、結果敵に世界周航を果たしたので、マゼラン隊が世界周航を果たしたと言うことになった。最も、マゼランは東ルートで過去に香料諸島に来てはいる。理論的には彼は地球を一周しているのと同じ。この段階ではまだサラゴサ条約線は存在していない。香料諸島の領有権をめぐり、ポルトガルとスペインにとっては、トルデシリャス条約線の180度裏にも線引きが必要になったのだ。どうも、今回は教皇抜きに2国間で話し合いが行われた模様。実際、線引きはしたが、フィリピンをスペインが取り、モルッカ諸島の利権はポルトガルと、後々棲み分けをしている。マゼラン隊、マゼランとエルカーノが航海したルート図※ 緑の枠内(フィリピン)、マゼランが亡くなった場所。そもそも、もしポルトガルに追われて慌てて香料諸島を出る事がなかったなら、マゼラン隊は太平洋をもと来たコースをたどって戻っていたかもしれない。そして、もし両船が太平洋航路をとっていたなら、誰もスペインに戻る事はできなかったかもしれない。ポルトガルに追われた彼らは東コースと西コースの二手に分かれて逃げた。実際、トリニダード号 (Nao Trinidad)は太平洋横断の東コースをとったが、向い風と嵐により断念して戻どった所をポルトガルに拿捕(だほ)された。実は太平洋越えのルートは往路も距離があり大変であったが、それ以上に復路が困難を極めた。赤道を南下し、マゼラン海峡に到達する必要があったが、向かい風で東に進め無かったのだ。貿易風が東から西に吹いているからね。当時は帆船だから偏西風を見つけるまで誰も横断できなかった。危険なコースとされ、マゼラン隊以降、挑戦が試みられたが太平洋を西から東に渡るのに成功するまで40年近く要した。この往路太平洋越えの開拓は1565年にアンドレス・デ・ウルダネータ(Andrés de Urdaneta)がマニラ=アカプルコ航路を確立するまで、なしえなかったのである。参考に太平洋航路を確立した(16世紀頃)のスペインとポルトガルの航路です。ポルトガル航路に長崎が入ってますね。ウィキメディアから借りたマニラ・ガレオンの航路図を合体してポルトガル航路(Portuguese Routes)とスペイン航路(Spanish Routes)に仕分けしました。マニラ・アカプルコ航路は年に1回か2回の定期船となり1565年から19世紀初頭までの250年存在。太平洋横断し、定期便を持つ頃にはスペインはNao(キャラック船)から積荷が多く積めるガレオン船(Galeón)に移行。このスペイン貿易船はマニラ・ガレオンと呼ばれている。積み荷の大半は中国産だったそうだ。因みに、ガレオン船(Galeón)は砲列を増やして戦闘に特化した戦列艦ガレアス(galleass)に発展する。ガレアス船は1571年のレパントの海戦 (Battle of Lepanto)でヴェネツィア軍により登場。勝利に貢献している。リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦マゼラン亡き後マゼラン隊を率いたエルカーノマゼラン亡き後、マゼランの隊の旗艦の一つ、ヴィクトリア号を率いたのはバスク出身の航海士ファン・セバスティアン・エルカーノ(Juan Sebastián Elcano)(1476年 ~1526年)である。1521年12月、エルカーノ(Elcano)は香料諸島(Malacca Islands)に到達する。しかし、隣の島にポルトガルが来ていた事を知る。彼らに知られれば捕まってしまう。1522年2月? マゼラン隊は詰めるだけの香辛料を積んで逃げるように香料諸島(Malacca Islands)を出発する。先にも触れているが、来たコースを戻るべく太平洋に向かった船と、危険のあるポルトガル領域を通過してアフリカを回る二手に船は分かれた。太平洋コースに向かったトリニダード号は戻ってポルトガルに捕まった。ヴィクトリア号を率いてインド洋を横断したのがエルカーノ(Elcano)である。ピガフェッタの著によればジョアン・カルヴァッジョ以下隊員50人が島に残留。帰国の船に乗ったのは47名とインディオ13名。※ 上記、60名は、ヴィクトリア号だけ? トリニダード号については語られていない。エルカーノはポルトガルに見つからないようインド洋での寄航は一切せず一気にアフリカ南端を目指した。しかし、喜望峰を越える為に9週間洋上で? 風を待つ事になる。寒さはひどく、船も浸水していたが、近辺はポルトガル領域。どこにも寄航しない道を選び天気が恵まれるまで待った。2ヶ月食料の補給もできなかったから、この間に21人が死亡。喜望峰の座標: 南緯34度21分29秒 東経18度28分19秒船は喜望峰でも停泊せず、北上して北大西洋上のヴェルデ岬諸島(カーボ・ヴェルデ・Cape Verde)まで一気に航海。※ 南半球から赤道を越え北半球に入る為に海流の関係で一気に北上はできない。ベルデ諸島の座標: 北緯14度44分41秒 西経17度31分13秒ここでやっと寄港し、食料調達をするも、ここもポルトガル領。13人が抑留された。前帆柱が折れて修理の必要があったが、慌てて出港。食料が不足しても、船が破損しても補修ができず、船は半壊しながらかろうじてスペインに戻ったのである。(1522年9月)モルッカ諸島を出港した時点で船員は60人いた。船員はほとんどが餓死か病死。ティモール島で逃亡した者、罪を犯し処刑された者、ポルトガルに捕らえられた者も多かったが、食糧が無くて餓死した者。病気になった者はもっと多く、無事に帰国した彼らもほぼ病気になっていた。だからスペインのサンルカル(Sanlúcar)に入港した時点で居たのは18人。2日後に船は華々しくセビリアに入港。航行総距離14460レーガ(約81000km)。地球を西から東に一周した。香料諸島で積んだ積み荷は18人を豊かにした。エルカーノはカルロス王からは生涯年金と紋章を受ける。ローマ教皇にも謁見している。その後のエルカーノは2度目の香料諸島と世界一周航行? を試み、太平洋上で壊血病と栄養失調により亡くなった。彼の失敗は、彼の物語を本にしなかった事だ。彼の成功は、当時皆に知られていたが、時がたち、彼は忘れられた。アントニオ・ピガフェッタの著「最初の世界周航」マゼラン隊の船で日誌をつけていた、ヴェネツィアのアントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)は、帰国後に「最初の世界周航(The first voyage around the world)」について著した本を書いた。教皇の薦めで著した本はマゼラン隊の乗組員による唯一の記録である。※ マゼラン隊の記録としては、彼らの帰国後にスペイン王の秘書トランシルヴァーノがエルカーノら乗組員3名からの聞き取り調査書した「トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書」が存在する。セブ島セブ市独立広場 アントニオ・ピガフェッタのモニュメントウィキメディアからかりて周りを少しトリーミングしています。アントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)(1491年~1534年)ピガフェッタの記録は、日記をつけていただけあって、立ち寄った民族や土地や、言語、食べ物の事など割と細かに書かれている。彼の関心はあくまで、特別な体験や知識にあった?ピガフェッタはセブやモロッカの単語と訳を単語集としてたくさん記録し残している。それが後の言語研究に役立っている。要するに世界周航で見た世界の話と経験した事がまとめられたエッセイなのである。タイトルの「マゼランの世界周航」から期待したのは現地の風俗より、マゼラン隊がいかに海峡を越え、太平洋を越え、モルッカ諸島にたどり付き、喜望峰経由で帰って来たのか? 難航海をいかに制したか? である。航海士目線が欲しかったが彼が航海士ではなかったのでそういう目線が無い。そもそもピガフェッタは直前交渉で船に乗船させてもらった身。とは言え、遠征隊の公式記録者として登録されていたらしい。それにしても疑問なのは、マゼラン隊長に対するリスペクトは感じられるが、彼の本には最後を率いたヴィクトリア号の船長ファン・セバスティアン・エルカーノ(Juan Sebastián Elcano)の事も全く描かれていない事だ。唯一、マゼランが亡くなった後に船長に選ばれた1人として名が出てくるが、その後置き去りにされ生死不明とされている。(・_・?)はて?また、もう一人のヴィクトリア号船長のドゥアルテ・バルボーザもそこで殺されているし、彼らを見殺しにしたジョアン・カルバッチョは最終的に島に残り帰国はしなかった。その辺の事情も全く無い。では誰がその後の船長なのか? 記述がないのも不思議。何にしてもヴィクトリア号はエルカーノがいたから無事に帰国を果たせたと言って過言でない。本来は辛い航海を制した船長へのリスペクトがあってもよさそうなのに・・。意図的にエルカーノの事を消したのか?どうも忖度(そんたく)があったから、マゼランに対する反乱など敢えて濁したらしい。もっとも、エルカーノは最初にマゼランに反旗をしたメンバーの一人であったから、ピガフェッタが彼を良く思っていなかった事は明白だ。トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書カール 5 世の廷臣で、個人秘書でもあったマクシミリアン・トランシルヴァーノ(Maximilianus Transylvanus)(1485~90年~1538年)が帰国後のヴィクトリア号の生存者に航海の事、香料諸島の話、領海問題など聞き取り調査している。公式記録者なのに? ピガフェッタの日記では全く抜けている部分だ。トランシルヴァーノの調書「モルッカ諸島」初版 1523 年スペイン国として、今後どう扱って行くか。条約線をどちらかが越境していた場合は、解消しなければならない問題もある。彼はこの航海で得た情報と現実を王に報告し、国として早く世間に公表しなければならなかったらしい。彼の報告の手紙として、「モルッカ諸島(De Moluccis Insulis)」初版は 1523 年 1 月に出版された。※ ピガフェッタの著は1525年以降。※ この手紙が「トランシルヴァーノのモルッカ諸島遠征調書」らしい。これは現在ピガフェッタの「マゼラン最初の世界一周航海」(岩波文庫)に一緒に収められている。絶版本かもこの報告でピガフェッタが避けたサン・フリアン湾の反乱の事もはっきりスペインの将校と兵士の間での「恥ずべきで卑劣な陰謀」としている。また、香辛料の栽培なども詳しく紹介されているらしい。まだ完読していません因みに、トランシルヴァーノの妻は実は先に紹介した商人クリストファー・デ・ハロ(Christopher de Haro)(生没年不明)の姪であった。だからマゼランやバルボザとも親しかったのだろう。「トランシルヴァーノの調書」は埋もれた? ピガフェッタの本がマゼラン隊に関する唯一の記録? として長い事世間に知られていた。だからファン・セバスティアン・エルカーノは歴史から忘れさられ、最近になってその偉業がサルベージ(salvage)されたのである。サラゴサ条約線と教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)たった船一隻でもその財は大きかった。香料諸島の利権問題が勃発する。香料諸島はポルドガルのものか? スペインのものか?ポルトガル王とスペイン王の間で話し合いがもたれ、1529年4月、サラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)線が東経144度30分に敷かれた。ところでトルデシリャス条約線は西経46度37分。ポルトガルの方が広いようだが、実際には完全な線引きではなく、地域で部分部分の例外が決められていた。しかし、いずれにしてもこれはスペインとポルトガルが決めた事。確かに最初の教皇子午線はローマ教皇による裁定であったが、これから海洋に進出して来る欧州のほかの国が黙っているはずはない。また、植民地となり、奴隷とされた原住民の人権問題も考慮される時代になりローマ教皇庁も変化した?※ スブリミス・デウス(Sublimis Deu)では、アメリカ先住民は、たとえ異教徒であっても自由や私有財産の権利を持つ完全に理性的な人間であると述べている。1537年の教皇パウルス3世(Paulus III)(1468年~1549年)が公布した教皇勅書スブリミス・デウス(Sublimis Deu)によって、1493年の教皇アレクサンデル6世の教皇勅書インテル・カエテラは無効となった。つまり、スブリミス・デウス(Sublimis Deu)の公布をもって、かつての教皇子午線は無効となり、よって東方面がポルトガルの領地で、西方面がスペインの領地と言うかつての裁定も事実上消えたのである。これにより、ポルトガルとスペイン以外の国の海洋進出が始まり、世界各地に欧州の植民地の建設が開始されるのである。マゼラン隊のルート(Magellan Route) (By AuthaGraph)香辛料諸島を目指し、かつ地球を一周したコースをAuthaGraph World Map(オーサグラフ世界地図)上に載せてみてみた。フェルディナンド・マゼラン(Ferdinand Magellan)(1480年~1521年)隊が成し遂げた世界周航のルート。1本で示してみた。そこにローマ教皇と取り決めしたポルトガルとスペインの権利分配のラインも書き込みました。西経46度に引かれたトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)のライン東経144度に引かれたサラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)のラインスペインのテリトリー(Territory of Spain)ポルトガルのテリトリー(Portuguese territory)上のルート図を見るに、やはり太平洋の距離があるのがわかる。マゼランは食料船を失い、ただでさえ、食糧不足の中、マゼラン海峡を出た後に食料補給もせずに太平洋に入った。すぐに陸地があると読んだのだが、それは大きな間違い。大西洋航路より、インド洋横断より、はるかに距離があった。アジアまで1万km以上。食糧不足は100日も続く。壊血病など死者も多数。船員がなくなると、マゼランはすみやかに海に流した。人肉を喰らう事を避けたからだ。モルッカ諸島の利権を手放した件ところで、モルッカ諸島では島にジョアン・カルヴァッジョ以下隊員50人が島に残留した。スペインが領有権を主張する為にも残留しなければならなかったのだろう。香料諸島はスペインとポルトガル、どちらの領域か?1529年のサラゴサ条約(Treaty of Zaragoza)はポルトガルとスペインの話し合いで決まった。この時点で、香料諸島は線からはずれている。最終的にスペインは、マゼラン隊が苦労して得たモルッカ諸島を安い値段でポルトガルに売り払らったのだ。しかし、代わりにポルトガル領内ではあるが、スペインはフィリピンを手に入れた。スペインが太平洋航路を見つけると、フィリピンとアメリカ大陸間の交易が始まる。スペインは香料以外の交易品を多数見つけたのである。フィリピンからではなく、中国から・・。南米最南パタゴニア、マゼラン海峡1519年9月、セビリアを出港。マゼラン一行が最初に寄港した南米大陸はリオデジャネイロ?※ 座標 : 西経43度11分47秒南緯22度54分30秒 西経46度まではポルトガルのテリトリー(領域)だったから本来はここはポルトガル領だったはず。当時の座標が正確かはさておき、かつてアメリゴ・ベスプッチ(Amerigo Vespucci)(1454年~1512年)が南米大陸東岸を南下し南緯50度まで到達している。※ 1501年~1502年、ポルトガル王の依頼で南米大陸を計測している。※ 実はアメリゴの計測結果でポルトガルはトルデシリャス条約をたてにブラジルの領土を主張した。だからアメリゴ・ベスプッチはブラジルの発見者として知られている。リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)1494年6月に締結したトルデシリャス条約(Treaty of Tordesillas)により西経46度を超えたらスペインのテリトリー。これはローマ教皇の裁定により決まった条約です。※ 後に撤回された。マゼランは密かに太平洋に抜ける航路を探していた。南緯50度まではかつてアメリゴ・ベスプッチが到達している。彼はデータを取っていたのでポルトガルには海図はあったはずだ。いずれにせよ南緯50度から先の海図は存在しなかったから、船員は海図の無い領域に進む船長に対する不信にあふれていただろう。マゼラン船団がスペインを出港したのは1519年9月。おそらく大西洋に吹く貿易風を待って横断したからかもしれない。しかし南米に到着するまでに2か月が経過していた。陸に上がらず、どんどん南下し寒さが増す中、サン・フリアン湾で反乱もおきた。逃亡する船もあらわれた。そんな中やっと抜けられる水道を発見する。それがマゼラン海峡(Strait of Magellan)と名付けられたパタゴニア(Patagonia)の海峡だ。パタゴニア(Patagonia)は現在の南アメリカ、アルゼンチンとチリの両国にまたがる南緯40度以南の地域。要するに南米大陸の最南端に位置する秘境である。上の地図はウィキメディアより借りました。諸島の中を抜けて太平洋につながる航路をマゼラン隊は見つけて欧州人としては初めて航海に成功。それは重大な発見であり、航海図に記される大発見であった。しかし、交易が盛んになってもマゼラン海峡を通過する航路は表に出ていない。マゼラン海峡を通過してアジアに行くのは非常に危険な航海となった事から、スペインは別のルートを模索し、太平洋航路を確立させた。次回、大西洋から太平洋を横断する、新たなルートの紹介です。最初に書きましたが、今回は「アジアと欧州を結ぶ交易路」のスピンオフ(spin-off) 回です。一往Back numberをいれます。Back numberリンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)リンク チューリップ狂騒曲リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防リンク 大航海時代の静物画リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal) マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガルリンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミックリンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロードリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリスリンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

2023年03月21日

閲覧総数 1512

-

18

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑