2014年04月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

伊勢神宮 1 (内宮)

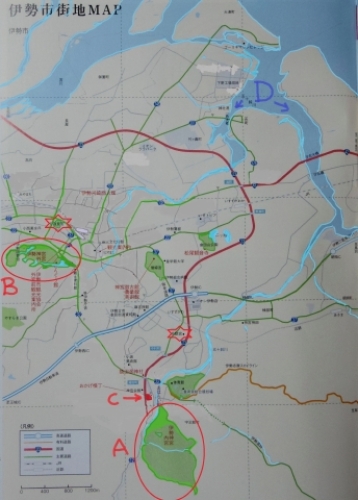

ブルージュのダイフェル(Dijver)の予定であらかたは編集が出来ていたのですが、実は予定外に大阪に来てしまいました 連休中は予定変更してちょっと国内を紹介 さっそく伊勢神宮ですが、簡単に載せる予定が文字数オーバーではじかれたので内宮と外宮の2回で紹介 (;^_^A伊勢神宮 1 (内宮)神嘗祭(かんなめさい)・大神嘗祭(おおかんなめさい)・式年遷宮(しきねんせんぐう)伊勢神宮(Ise Jingū ・ Ise Grand Shrine)伊勢の神宮(内宮)・・皇大神宮(こうたいじんぐう)荒祭宮(あらまつりのみや)和魂(にきみたま)と荒魂(あらみたま)神嘗祭(かんなめさい)・大神嘗祭(おおかんなめさい)・式年遷宮(しきねんせんぐう)毎年行われる宮中祭祀の一つに神嘗祭(かんなめさい)と言うのがあります。その年の初穂を天照大御神(あまてらすおおみかみ)に奉納する祭りで、秋の季語にもなるこの祭りの時は、神宮祭祀にあたって装束・祭器具が一新されるそうです。大神嘗祭(おおかんなめさい)では、装束・祭器具に加えて、宮も新設され、ご神体に引っ越しをしていただく儀が行われます。これが20年に一度行われる神宮最大の重儀、遷宮祭(せんぐうさい)であり、式年遷宮(しきねんせんぐう)と呼ばれる祭祀です。(昨年秋に、正宮がお披露目されました。)伊勢市の地図から伊勢の神宮の位置と川の関係を紹介A・・伊勢の神宮(内宮)・・皇大神宮(こうたいじんぐう)B・・伊勢の神宮(外宮)・・豊受大神宮(とようけだいじんぐう)D・・地図で河口付近で五十鈴川(右)と勢田川(左)が合流して伊勢湾に注いでいる。地図を見ると、五十鈴川(右)の上流に内宮があり、勢田川(左)上流の位置に外宮があるのがわかる。実は外宮に流れていた勢田川は昔流れを変えて今は位置がずれてしまっている。神宮と川の関係は確かにあるのです (内宮)・・皇大神宮(こうたいじんぐう)地図五十鈴川を渡り、五十鈴川で体を清めて正宮を参拝。赤丸の星をつけた方が昨年遷宮された新しい宮の位置。伊勢神宮(Ise Jingū ・ Ise Grand Shrine)日本各地にある神社、およそ8万社を包括する宗家、神社本庁と言うのが、三重県伊勢市にある「神宮」、通称「伊勢の神宮」だそうです。他と区別する意味で「伊勢神宮」と呼ばれているそうですが、広義には三重県内の4市2郡に存在する別宮(べつぐう)、摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)、所管社(しょかんしゃ)を含めた、合計125の社宮を含めて「神宮」と総称。主祭神は2柱。それ故、伊勢神宮には2つの正宮がある。皇大神宮(こうたいじんぐう)と呼ばれる内宮(ないくう)に1柱。豊受大神宮(とようけだいじんぐう)と呼ばれる外宮(げくう)に1柱で、2つの神宮が存在している。簡単に言えば日本の氏神様(うじがみさま)をまつるのが内宮。衣食住の神様を祀るのが外宮なのだそうだ。内宮・・皇大神宮(こうたいじんぐう)・・・主神は太陽を神格化した「天照坐皇大御神 (あまてらしますすめおおみかみ)(天照大御神)」外宮・・豊受大神宮(とようけだいじんぐう)・・・主神は衣食住の守り神である「豊受大御神 (とようけのおおみかみ)」伊勢の神宮(内宮)・・皇大神宮(こうたいじんぐう)内宮(ないくう)・・皇大神宮(こうたいじんぐう)の第一鳥居第一鳥居の中央は神様の通り道。真ん中をはずして右側通行で参詣。鳥居をくぐる時は1拝をして通過するのがマナー。五十鈴川に架かるのが宇治橋(全長101.8m)宇治橋も式年遷宮で建て替えられる建造物の一つ。2つの鳥居は正宮の旧正殿棟持柱(むなもちばしら)がリサイクルされている。そして次の20年後にこの鳥居は新しくなり、その時柱は伊勢街道の入口(関の追分と桑名七里の渡口)の鳥居として再びリサイクルされているそうだ。リサイクル・・と言うよりは神様からのお下がりをありがたく頂く・・と言う考えなのだろう 以前使われていた古い橋の橋脚。宇治橋は、神域と俗界を分ける境界だと言うが、本当の神域は4つめの鳥居の向こう側のようだ。宇治橋の橋脚五十鈴川は神路山(かみじやま)を源流とし、支流、島路川(しまじがわ)と合流、内宮の西端を流れている。3つ目の鳥居この鳥居の向こうに五十鈴川御手洗場(いすずがわみたらし)がある。全部の宮や神域を紹介しきれないので雰囲気のあるところだけ・・。風日祈宮の橋から五丈殿方面内宮の正宮内宮の正宮は小高い山の上にあるのたが、撮影が許されるのは石段下まで。基本お賽銭は必要無い。お参りの作法は2拝2拍手1拝宮は唯一神明造り。正宮も外宮も同じらしいので、別宮の荒祭宮(あらまつりのみや)の写真を紹介。荒祭宮(あらまつりのみや)正宮に次ぎ尊いとされる別宮。荒祭宮(あらまつりのみや)は「荒魂(あらみたま)を祭る宮」。ここは、内宮の正宮と同じ天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀っている。正宮が和魂(にきみたま)を祀っているのに対しこちらは天照大御神の荒魂(あらみたま)を祀る宮なのだそうだ。和魂(にきみたま)と荒魂(あらみたま)神の霊魂が2つの側面をもっている・・と言う神道における概念だそうだ。天変地異を引き起こしたり人々に災いをもたらす荒ぶる神の所行と雨や日光の恵みを与えてくれる穏やかで優しい神の所行。同一の神でありながら相反する側面がある事からそれぞれ別に祀られる事があるそうです。荒祭宮 側面。荒祭宮の旧宮の後(古殿地)には祠(ほこら)が置かれている。内宮は、特に皇大神宮(こうたいじんぐう)と呼ばれるだけあり、皇室の氏神である天照大御神が祀られている為に特別な権威があったようだ。次回、別宮はなるべく早く紹介します。

2014年04月29日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 8 (Rozenhoedkaai)

写真が多すぎて100分の1くらいまで選定するのに何日も要してしまいました 疲れた (`@_@'') 目が・・・。さて、今回は運河観光の名所、ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭とダイフェル(Dijver)の運河通りを紹介。運河の街、ブルージュの顔・・とも言える場所です。だから写真も多めにしました (全2回くらいになりそうです。)ブルージュ(Brugge) 8 (Rozenhoedkaai)ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)ダイフェル(Dijver)ブルージュの熊 伝説「8世紀後半~11世紀、フランク王国の北部地方は、今度はノルマン人の南下で揺れていた・・。」と、最初の方でベルギーの歴史に触れましたが・・。そもそも、もっと歴史を遡ればローマ帝国時代からヨーロッパ中北部はすでにインド・ヨーロッパ語族のケルト人達が広く入植していた土地でした。その後フランク王国の誕生により彼らはキリスト教に改宗して土地に残った者もいたし、土地を追われアイルランドやイングランド、フランスへと渡った者達もいた。そんな経緯もあり、北海沿岸地帯には、ケルト人達の遺跡や霊場が結構あちこち残されているようです。例えば、以前紹介したモン・サン・ミッシェルの岩山もそうでしたし、今回のブルージュのダイフェル(Dijver)もかつてはケルトの神聖なる場所で、ドルイド達の祈りの場所であったようです。(もっとも現在そのような遺跡はみあたりませんが・・。)まずは現在の運河の地図から中心の黄色の円の部分が今回紹介するダイフェル(Dijver)と言う場所。見て解る卵形の円内が旧市街。かつては円周の運河に沿って壁が張り巡らされていた。下の地図がダイフェル(Dijver)を中心にした運河と道路の地図。(部分)(ブルージュのインフォメーションで購入した冊子より)ざっくり分けるとこのようなブロックにA・・ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)B・・ダイフェル(Dijver)C・・グルートフーズ通り(Gruuthusestraat)・・聖母教会とグルートフーズ家の屋敷がある。ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)前にレストラン「デュック・ドゥ・ブルゴーニュ(Duc de Bourgogne)」でも紹介した運河の埠頭あたりがそう呼ばれています。(市のインフォメーションにも名前がしるされているので間違いないでしょう。ここを含めてダイフェル(Dijver)と紹介している本もあります。また日本語訳の時にローゼンフートとしているのもあります。私は今回、ローゼンダッカイと読む方を支持しましたが、「何と読むのか? 」「本当にそう呼ぶのか?」と言う疑問を解消する為に必ず現地の文字を合わせて載せるようにしています。RozenhoedkaaiとはRozen(ロザリオ)、かつてロザリオ販売の屋台がこのあたりにたくさん並んでいたからつけられた呼称のようです。もしかしたらジョルジュ・ローデンバッハ(Georges Rodenbach)の小説「死都ブルージュ(Bruges la Morte) (1892年)以降からポピュラーになったのかもしれません。せっかくなので運河クルーズの目線と合わせて写真を紹介していきます。広角に撮影した写真はこれ(雨)しか無かったので・・。左に見える橋までがRozenhoedkaai。それにしても日程全体、雨が降ったり止んだりで、あまり晴れ間が無かったのが残念でした。普通のカメラで全景は入らない写真ボート乗り場の建物の右奧がHuidenvetterspleinのスクエア夕刻の写真一番綺麗に撮れたのは夕刻のこの角度。これより左は西日で逆光になる。さて、運河クルーズの目線で正面に見えているのがマルクト広場の鐘楼(Belfort)前にも紹介したが、かつてはまっすく運河が直進していてマルクト広場まで船が横付けされていたようだ。運河クルーズ運河観光の船はこのあたり含めて5カ所くらいから出ているが、どこから乗ってもほぼ同じルートを航行する事になる。所用時間は40分。写真白い建物(デュック・ドゥ・ブルゴーニュ Duc de Bourgogne)の角を右折し、古文書館の裏を通りヤン・ファン・アイクの像まで行ってUターン。戻ってこの前を再び通り過ぎ、ダイフェル(Dijver)を南下して聖母教会の横を通り過ぎ、ベギン会修道院の前の愛の泉で再びUターンして帰路となる。やはりブルージュに来たなら一度は乗っておきたい。雨でもね・・デュック・ドゥ・ブルゴーニュ (Duc de Bourgogne)から撮影みなさんが記念撮影する場所。運河側から見たRozenhoedkaaiの縁である。かつてロザリオの屋台がたくさん出ていたと言う通り。たぶん先に見える聖母教会に詣でる人や、ブルージュ土産に購入する観光客が増えたからかもしれない。後に予定していますが、聖母教会にはミケランジェロ作の聖母子像があり。それも観光の目玉なのである。観光馬車も市内を走り回る。次回は橋から先、ダイフェル(Dijver)です。ところで、以前(ブルグ広場 1)のところ、「旧古文書館の扉の上の紋章」を紹介。その時紋章の中、「熊が解らない」と書きましたが、理由が解りました。ブルージュの熊 伝説「初代フランドル伯ボードゥアン1世(Baudouin I)(生年不詳~879年)によって建てられた城塞が街の起源」と言う事は何度が紹介していましたが、そのボードゥアン1世がこのブルージュの地に降り立ち、最初に出会った生き物が熊だった・・と言う伝承によりブルージュの紋章に熊が採択されているのだそうです。昔は熊が生息する場所だったのでしょうかね?次回はローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭から運河のコースに沿って続ます。リンク ブルージュ(Brugge) 9 (Dijver)

2014年04月21日

コメント(0)

-

ザ・パンド・ホテル(The Pand Hotel) とSLH

Break Time(一休み)バブル時代にお洒落なプチ・ホテルが流行った事があるが、日本のバブルが崩壊した後、世界にある上質なプチ・ホテル(客室の平均数55室)を厳選して紹介するクラブができた。(正確にはクラブではないが・・)大きなホテル・チェーンのような設備はないかもしれないが、小さくても個性的でユニークで決してサービスが劣る事のない魅力的な個人経営の上質なホテルを提供するのが、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(Small Luxury Hotels of the World)である。今回はブルージュ(Brugge)でスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(Small Luxury Hotels of the World)で公認されているホテルに宿泊したので紹介 とは言え、ホテルはともかく部屋にはランクがある。残念ながら部屋は一般的なクラスの部屋なので悪しからず ザ・パンド・ホテル(The Pand Hotel) とSLHスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(Small Luxury Hotels of the World)(SLH)場所はもちろん旧市街。観光船の多く発着する運河、ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭(赤く囲った所)から20メートルくらい? (黄色の→下)ザ・パンド・ホテル(The Pand Hotel)ホテルは歴史地区のただ中にある。18世紀の邸宅を利用したホテルだそうだ。外見は地味であるが旧市街のど真ん中ロケーションはどこよりも一等地。ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭や運河沿いの名所ダイフェル(Dijver)通りは目と鼻の先にもかかわらず静か。メムリンク美術館も全回紹介したブルグ広場も徒歩5分以内の立地。フロントスタッフの対応言語はオランダ語、フランス語、ドイツ語、英語。ラウンジ伝統的な格式ある個人経営のホテルが加盟する・・。と言うが確かにこじんまりして、同じホテルの人同士で仲良くなれそうな雰囲気がある。たぶんそれは個人の邸宅のリビングみたいな調度のせいもあるのだろう。アンティークのヴィトンの旅行カバンを利用したインテリアも特徴。バーそこにいてなんとなく落ち着く心地よさのあるホテルであった。ラルフローレンでそろえられたファブリックのこの部屋はこのホテルでは一般クラスの部屋。スモール・ラグジュアリー・ホテル (Small Luxury Hotel)を紹介していて、非常に心苦しいですが、スイートはずっとゴージャスのようです。(残念ながら写真は無いのでサイトから見てね)こういうホテルの特徴で問題なのは、カップルで部屋を使う事が想定されているので、ツイン・ベッドの部屋はとても少ない。(ダブルばかり。)だから友人同士で泊まる時は気を付けなければいけない。(実際にチェックインする時になって無いと言われる事も)もっともこう言うプチホテルは団体旅行では決して泊まらないが・・。浴室は全客室に御影石または大理石が使用されていると言う。建物のわりにはさすがに設備が行き届いている。こう言うホテルは得てして水が乏しかったり、排水が悪かったり・・となるものであるが、そういうのは一切無く。タオルも余分にあり、浴室はパネルヒーターが入っていて全て快適でした。ホテル全域Wi-Fi(無線LAN)利用可で無料。これは偉い。ネット接続に高い料金を取るホテルが案外多いのだ。フロント近くに自由に使えるパソコンも2台おかれていた。問題は階段やエレベーターが狭い事だ。半帖ほどのエレベーターは人が二人乗ったら荷物はのらない。それに段差があちこちにあるので足の悪い人には向かないかも・・。レストランこの時は夕食のサービスは無かったような・・。このホテルの場合は、たまたま回りにレストランが多いのでみんなホテルで食べないからか?中庭があり、天気が良ければ外で食事もできるようだ。(ブルージュはほぼ毎日雨だった。)朝食はアメリカン・ブレック・ファーストブッフェではなく、全てウェイター・サービスである。卵料理の調理方は選べる。下はハムエッグ。部屋の窓から聖母教会の尖塔が見える。反対の窓からはマルクト広場の鐘楼も見えた。外の道路からは見えないちょっと街の裏側が見えた感じの景色です。落ち着いた良い感じのホテルで一切のトラブルもなく、不快な事もなく、お勧めのホテルでした ローゼンダッカイ(Rozenhoedkaai)の埠頭スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(Small Luxury Hotels of the World)(SLH)最先端のデザインホテルから古城ホテル。また都心の隠れ家ホテル、プライベートアイランドのリゾートやカントリーハウスなど加盟しているホテルは多種多様。今回のようなブルージュの伝統的なプチ・ホテルもある。また土地を優雅に楽しむ・・と言うのもコンセプトのようで、、ビーチリゾート、山岳リゾート、サファリなど、世界中の様々な場所をモーラしているのだそうだ。主に伝統や格式、加えてサービスが売りの個人経営の規模の小さめなホテルが加盟するホテル団体であるが、そのたいていはゴージャス・ホテルかもしれない。何しろ米国富裕層を対象とした Luxury Institute による調査で高級ホテル部門3年連続1位を受賞しているそうだから・・。現在そこに加盟するホテルは70カ国以上で520軒以上にのぼるらしい。しかし加盟の審査は厳しく、ホテルからのオファーは毎年数百以上ありながら許可されるのは20軒前後と言う厳しさだそうだ。加盟にも加盟後にも覆面の調査員がチェックにきて審査、採点がおこなわれているそうで、場合によっては業務改善命令も出され、質の低下を阻止してサービスの向上を計られていると言う。だからどこも手抜きはできないようだ。それ故、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)に加盟していると言う事はホテル自体も、一つのブランドになったと言う事であり、ホテルとしてのステータスが上がったと言う事を証明している。(実際「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)」に加盟している事を全面に押して宣伝している所もある。)お洒落で、サービスが行き届き、いつ泊まっても不快な事がない。・・と言う信頼が世界のセレブに愛されている理由らしい。因みに予約などの機能は、大手ホテルチェーンに劣らない体制だと言う。(但し、SLHの会員になってサービスを受けるよりも、ホテル個別に「Booking.com」などの旅行サイトから入る方が安いかもしれないが・・。)ラグジュアリー(Luxury)は、必ずしも豪華な贅沢・・と言う訳では無い。サービスにおいて上質な贅沢さ。これは日本の「おもてなし」に近いのかもしれない。おまけ・・・・日本でスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド(SLH)に認定されたホテルHotel La Suite Kobe Harborland (ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド)HOSHINOYA Kyoto (星の屋・京都)L'Hotel du Lac (ロテル・デュ・ラク)Noborioji Hotel (登大路ホテル)Sankara Hotel & Spa Yakushima (サンカラ・ホテル&スパ・屋久島)Shigira Bayside Suite Allamanda (シギラ・ベイサイド・スイート・アラマンダ)The Shigira (ザ・シギラ)Unzen Kanko Hotel (雲仙観光ホテル)どこも凄いゴージャス・・。おわり

2014年04月14日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)

12世紀頃は中世世界の転換期にあたるようだ。建築はロマネスク様式からゴシック様式に変わる。威厳あるゴシックの建物は人々を驚かせたに違いない。天に向かって高くそびえる教会の尖塔、きらびやかに光輝くステンドグラスは、驚きと共に、そこにいる者を神の栄光に近づけさせる効果があったろう。同様にゴシックの建築で建てられた立派な鐘楼や市庁舎の威厳に満ちた存在感は、来訪者に市民の自治の象徴として知らしめ、大聖堂同様に市民の誇りであったに違いない。中世ブルージュ(Brugge)にはこの両者があった。それはまさしく市民の力で築いた成功した中世地方都市の輝く栄光。しかしそれだけではない、ブルージュにはもっと凄い物が存在した。それは神そのものの化身・・とも言えるイエス・キリストにまつわる聖遺物。今回はその聖遺物を持つ教会と聖遺物にまつわる話を紹介 ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)アルザスのティエリー(Thierry of Alsace)(Dietrich)聖血の祭り聖遺物(聖遺物収集、聖遺物産業、聖遺物の略奪)聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)Heiling BloedBasiliek(オランダ語) Basilica of the Holy Blood(英語)ブルグ(Burg)広場の片隅にバシリカ(Basilica)がある。(円で囲った部分)バシリカ(Basilica)は(構造だけでなく)一般の教会堂より位の高い教会だそうだ。もともとはフランドル伯(Comte de Flandre)家の個人礼拝堂として城に隣接して建てられた(1134年~1149年)とされている事から後にバシリカに格上げされた礼拝堂のようだ。※ 2013年1月「真実の口 (Bocca della Verita)」の回、「バシリカ(basilica)様式の教会」を紹介しています。リンク 真実の口 (Bocca della Verita)礼拝堂は2層式になっていて、当初は西フランドルのロマネスク様式で建築。15世紀末にゴシック様式で改築。19世紀にはゴシックリバイバル様式で改修されているので内部はいろんな様式がミックスされている。(1階から2階に上がるエスカルゴのような螺旋階段にロマネスクの名残が見られる。)修復中のせいもあるが、一見地味なこの礼拝堂に人が参拝するのはここが聖遺物の中でもスペシャルな聖遺物を祀っているバシリカだからである。宝(聖遺物)を持ち帰ったのは戸口に飾られている黄金の像左の黄金の像・・Thierry of Alsace(Dietrich)・・アルザスのティエリー(後のフランドル伯)戸口の右の黄金の像・・Philip of Alsace・・・アルザスのフィリップ(ティエリーの息子で後のフランドル伯)アルザスのティエリー(Thierry of Alsace)(Dietrich)アルザスのティエリーこと、ディートリック(Thierry of Alsace)(Dietrich)(1099年~1168年)アルザスの領主ティエリーは、もともとフランドル祖家ロベール1世(1071年~1093年)の孫だそうだ。1128年~1168年彼はフランドル伯(Comte de Flandre)の爵位を継承。(フランドル伯家はティエリーから3代アルザス家が継ぐ。)アルザスのティエリーは第2次十字軍遠征(1147年~1148年)に参加し、聖地よりイエス・キリストの血の遺物を持ち帰りこのバシリカに奉納した・・とされている。・・・と言うのが一般に人気の伝承である。聖遺物にまつわる新説最近の検証では、第4次十字軍(1202年~1204年)の時、十字軍が陥落させたコンスタンティノープルから持ち込まれた(略奪?)のではないか? と言う説があるようだ。理由の一つはコンスタンティノープル陥落後にラテン帝国を建国したのがフランドル伯ボードゥアン9世(1172年~ 1205年)だった事。他には、聖血の祭りの開始時期など史実をさぐっても13世紀以前には該当しないらしいのだ・・。ここに疑惑がおきた。 (・_・?)はて?ではなぜ「第4次十字軍の時にフランドル伯ボードゥアン9世が・・」と、しなかったのか?あくまで憶測であるが、考えられるのは、出時期含めて、聖遺物そのものが略奪、もしくは怪しいルートから街にもたらされた物であったからなのでは? 中世、聖遺物産業と言うのが存在したのだ。(その話は後の「聖遺物」のコーナーで紹介します。)聖血の祭り聖なる血の行進(Procession of the Holy Blood)1303年に制定? されたと言う中世以来のお祭りは、毎年5月、復活祭から40日目のキリスト昇天祭(毎年変動。今年は5月29日らしい)に行われる時代祭りのパレードである。メインはブルージュの宝であるキリストの血とされる聖遺物。聖櫃(せいひつ)に収められた聖遺物は礼拝堂の外に出され、市中を行進する。それはあたかもブルージュに聖血がもたらされた時のように・・。2階にある礼拝堂この礼拝堂は歴代のフランドル伯だけでなく、金羊毛騎士団の祈りの場でもあったそうだ。金羊毛騎士団はブルゴーニュ公フィリップがこのブルージュで結婚式をあげた時に造った騎士の爵位である。(これについては長くなるので別の機会に・・。)リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)バシリカ自体の見学は10:00~12:00 昼休みはさみ14:00~17:00まで。写真右の球形の鍋のような物は、実は「講壇」である。(非常にめずらしい形です。)この礼拝堂の右にバシリカ(列柱)があり、その奧の部屋で毎日決められた時間にちょこっと「聖血の遺物」が開帳されます。(バシリカへの入場は無料だった気がしますが聖遺物を見せて頂いた時は別途、多少のお布施をお願いします。)撮影は禁止されています。当然聖遺物もこっそり撮る事はできないのですが、特別許可の写真でしょうか? ウィキペディア・コモンズで公開されていたので借りてきました。黄金の装飾のついたガラスの筒に入っているのはキリストが流したとされる血のついた羊の革らしい。伝承ではゴルゴダで十字の貼り付けより降ろされたイエス・キリストの体をアリマタヤのヨセフが拭き取って保存していた品だとされている。まだ割と生々しく赤いのだ。血は固まって黒ずむ(酸化する)はずなので、あきらかに怪しいのは言うまでもない。何しろ2000年前の血液ですよ 聖遺物(聖遺物収集、聖遺物産業、聖遺物の略奪)聖遺物と言うのは、宗教上の崇拝する主にまつわる遺物の事だ。少し前にケルン大聖堂に祀られている「マギの聖骨」について触れたばかりであるが、今回もキリスト教関連の聖遺物である。しかもキリスト自身の血液とされているので、聖遺物の中でも最上位のランクだ。キリスト教の聖遺物と言えば、イエス・キリストを筆頭に聖母マリア、12使徒、キリストに関係した人々、他にバチカンで公認された聖人列伝に叙せられた諸々の聖人に関する遺物は全て聖遺物である。内容もいろいろである。着衣の破片や、遺骨もあるし、分割されすぎて指1本・・と言う場合も・・。イエス・キリストが磔刑にされた十字架の木片は家が建つほどあるらしいし、打ち付けた釘は数十本になるとか・・。聖遺物収集そもそも聖遺物収拾は古代ローマ帝国でキリスト教が公認された時から始まった。その筆頭が前に聖墳墓教会の所で紹介したコンスタンティヌス帝の母ヘレナである。今風に言えばヘレナは聖遺物収集のマニアであった。何しろその為にエルサレムまで詣でたのだから・・。実際彼女の探してきた聖遺物はどれもレベルが高い。(信憑性は別として・・。)そう言う意味で言えば、ヘレナ同様、十字軍の参加者の中には聖遺物収拾を目的に出かけた者も多かったはずだ。聖遺物には霊力が宿っているとされた。そして聖遺物を所有する者は聖遺物に選ばれた人となり、自身にも神の栄光が降り霊験を得られると考えられた。信仰心だけではない、貴重な聖遺物を所有するという事は名誉であり、社会的地位を確固たる者にした。欧州の王侯貴族や、聖職者などは財力を駆使して聖遺物を手に入れようとした事実は計り知れる話だ。聖遺物産業需用があれば品が欲しい。聖遺物は高値で取引できる商品になった。聖遺物の偽物が大量に出回ったのがまさに十字軍遠征中の欧州である。しかも製造の本拠はコンスタンティノープルだったと言う。確かにコンスタンティノープルで手に入れた品なら信憑性も高くなろう・・。十字軍の参加者は観光土産のようにそれらを手にして国に帰ったわけである。聖遺物の略奪特に酷かったのは第4次十字軍遠征の時だ。聖地エルサレムでなく、進路を東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルに向け同じキリスト教徒の同胞を征服し、軍隊は略奪の限りを尽くした。聖遺物は本物も、偽物も略奪され、欧州に売られて行ったのだ。聖血礼拝堂の「聖血」は本当はどこから来たのか?第二次十字軍に参加したアルザスのティエリー(フランドル伯)が持ち帰った・・は、その信憑性を高める為のフィクションかもしれない。本物か? 偽物か? それでも「聖血」が街に人を呼んでいる。観光客は沢山のお金を落として行くではないか。「聖血」は真に霊験あらたかな聖遺物になってしまったのかもしれない。ブルグ広場終わりますが、ブルージュはつづくリンク ブルージュ(Brugge) 8 (Rozenhoedkaai)※ 聖遺物についてはあちこちで書いています。リンク デルフト(Delft) 4 (新教会 ・聖遺物の話)リンク ミュンヘン(München) 10 (レジデンツ博物館 3 聖遺物箱)リンク 聖槍(Heilige Lanze)(Holy Lance)

2014年04月09日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 6 (ブルグ広場 2 市庁舎)

水曜に友人の車で都内の夜桜巡りをしてきました その夜から雨が降り、強風もあり、土曜日の桜は接写を試みたけどすでにボロボロでした 結局日曜も雨。風も強く花見をあきらた人が多いようです。今年の桜は本当に見頃が一瞬でしたね ところで初公開された皇居に入場して桜を見られた人はラッキーでしたね。桜より人のが多かった気がしますが・・ ブルージュ(Brugge) 6 (ブルグ広場 2 市庁舎)ブルグ(Burg)広場フランドル伯(Comte de Flandre)市庁舎(Stadhuis)最初に「9世紀、もとは要塞として誕生したブルージュ(Brugge)」と紹介したが、初代フランドル伯ボードゥアン1世(Baudouin I)(生年不詳、爵位862年~879年)によって建てられた城塞が街の起源である。その最初の城塞の城の跡地がこのブルグ広場と言われている。今回はブルグ広場の市庁舎を紹介。鐘楼から黄色の→が前回紹介したBlinde-Ezelstr(ブリンデ・エーデル)の小路で旧古文書館の下。左が旧自由ブルージュ館黄色の→の右隣が市庁舎(Stadhuis)さらに右手前の赤い円が聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)フランドル伯(Comte de Flandre)フランドル地方(現在のフランスベルギーの北海沿岸地域および東西フランク王国の間)を支配していた領主。フランドル伯家は形式上は西フランク王の家臣だった。なぜならボードゥアン1世(Baudouin I)の妻は西フランク王国シャルル2世の娘。(伯爵は娘婿)そのシャルル2世の命でノルマン人(所謂ヴァイキングと呼ばれた人達)の南下を防ぐ為に造られた防衛の砦がブルージュ(Brugge)だったらしい。(以前ブリュッセルの発祥のところで紹介した「湿地の砦(Brussels)」の話と同じような理由ですね。)2013年10月「ブリュッセル(Brussels) 2 (グラン・プラス 2 北東面ギルドハウス)」のところで「ノルマン人(Normanean)の襲撃」、「湿地の砦(Brussels)」を書いていますから見てね。北海に面し、西フランク(後のフランス王国)と東フランクの狭間。地政学上でも重要な場所であるフランドル伯領。フランドル伯爵家ではフランス王国に寄りながらも独立国として地位を確実のものにする為にイングランド王家とも姻戚関係を結んで支配力を強固にしようとした。フランスとは和睦と戦闘を繰り返しながらかろうじてフランドル伯の称号は864年~1795年まで存続。(フランス革命で廃止)一介の諸侯から始まった血筋は後にハプスブルグ家にもつながっている。ブルグ(Burg)広場南 市庁舎(Stadhuis)1376年~1420年に建立されたフランドル地方最古のゴシック様式の市庁舎。ブルグ(Burg)広場南東 聖血礼拝堂(Heiling BloedBasiliek)ブルグ(Burg)広場西 ギルドハウスブルグ(Burg)広場北西カフェの右側にはマルクト広場に向かうブライデル通り。進むと州庁舎左(郵便局)に出る。見えるのはマルクト広場の鐘楼。(最初の写真はそこから撮っているわけである。)市庁舎(Stadhuis)1376年~1420年に建立のフランボワイヤン・ゴシック様式(style flamboyant)の市庁舎。先にも述べたがフランドルでは最古のものらしい。が・・。フランボワイヤン・ゴシック様式の「フランボアイヤン」とは火炎・・の意味がある。当初は、尖塔もブリュッセルのグランプラスにある市庁舎の尖塔のようなデザインがされていたはずである。おそらく破壊され、修復の関係で装飾がかなり消えているのだろう。僅かに残るフランボワイヤンの名残表面にはおそらくブリュッセルに関わる人物の立体肖像が設置。たぶんほとんどは後世の作品だろう。像の下には紋章が入っていたが、もしかしたら右がカール5世かもしれない。作品は新しいが時代はかなり遡る人物のようだ。おそらく有力な氏族? 上の方には騎士姿の像もついている。市庁舎2階 ゴシック様式の長老会堂(議会室のようなもの?)ホール上座側12の要石を持つ木製のアーチ型天井のホールは回りが絵画でうめつくされている。ホール下座側上部壁面アーチには12ヶ月の情景。四隅には四季。中程の壁画はフランドル伯の他、英雄、伝道者、学者、芸術家に加え、ブルージュの歴史がわかるような絵が描かれている。12の要石の装飾絵柄ははそれぞれ新約聖書からとられたエピソードが描かれている。それにしても木製のボールト(vault)は非常にめずらしい。ボールト(vault)は、四隅を点で支える力学の構造である。もともと柱を少なくする目的で考案されたアーチによる天井構造。これらは古代ローマ時代より中世、近世まで通して影響を与えた建築様式だそうだ。ここではリブ・ヴォールト(Rib vault)方式? 12の要石があると言う事は12vault 構造なのかな?もしかしたらこの絵は聖血を持ち帰ったアルザスのティエリーかもしれない。このようなゴシック・ホールはやはり珍しいのか? 世界的に有名なホールらしいです尚、現在このホールは結婚式、学会、レセプションに貸し出されているらしい。さて、普通なら写真1~2枚でしょうが、枚数載せたので市庁舎(Stadhuis)だけで終わってしまいました。聖血礼拝堂は次回に そんなに写真はないのですが・・。リンク ブルージュ(Brugge) 7 (ブルグ広場 3 聖血礼拝堂と聖遺物の話)

2014年04月06日

コメント(0)

-

ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)

前回、中世ブルージュでは絵柄により建物が識別されていた・・と紹介したが・・。識字率は出版物の発行に比例する。良質な紙と古来から印刷術のあった日本の中世は、仮名草子や浮世草子が発行され、それらがすでにベストセラーとなるほど市民に売れて読まれていたと言うのだから驚く。つまり、日本の識字率は江戸時代にはかなり高くなっていた・・と言う事だ。案外知られていないが、活版印刷は実は東洋よりシルクロードに乗って欧州に伝えられた技術だそうだ。6~7世紀にはすでに中国で陶器の版による印刷が行われていた事が確認されているし、金属の版も見つかっている。(法隆寺には、770年頃に印刷された書物が保管されていると言う。)子供の頃はグーテンベルク(Gutenberg)の活版印刷(1439年頃)が世界初・・のように習った記憶があるがそれよりずっと前にアジアでは印刷により大量の書物が流通していた。日本においては中世現代とほとんど変わらない読み物が庶民の娯楽にまで発展していたのだから自然と識字率も高くなったのかもしれない。因みに中世以来の教会の美しいステンドグラスは、聖書の逸話を絵にして庶民に知ってもらう目的があった。それも識字率が関係している。グーテンベルクが聖書を大量印刷しても、まだ読める者が少なかったのだ。今回はマルクト広場に続いて・・のブルグ(Burg)広場の紹介です。ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)ブルグ(Burg)広場旧(前)古文書館(Voormalige Civiele Griffie)旧(前)自由ブルージュ館(Voormalige Landhuis van het Brugse Vrije)自由都市ブルージュ(van het Brugse Vrije)ブルグ広場は、ほぼマルクト広場の隣でしたが、今回は魚市場(Vismarkt)から橋を渡って・・のコースで紹介しようと思います。運河沿いの魚市場、現在も朝市やフリーマーケットに使用?かつては北海から新鮮な魚が運河直で水揚げされる場所だったのだろう。魚市場(Vismarkt)の前、運河脇に立つ建物の向こう側がブルグ広場である。建物左の向こうが市庁舎になり、右の1608年と刻まれた建物の向こうが旧古文書館になっている。因みに建物に打ち込まれている鉄は飾りではなく、本来は楔(くさび)として打たれている。要するに建物の膨張などで離れるのを押さえている実用の止めなのだ。前にも紹介したが、ベルギーは極めて地図の少ない国であり、あっても解りにくいものばかり。その上隣の建物が全てひっついているので、どこまでが境界なのか非常にわかりにくい。ゲートの向こうがブルグ(Burg)広場運河を渡る。この下は観光船のルートだ。この橋から前回紹介したデュック・ドゥ・ブルゴーニュ(Duc de Bourgogne)も見える。10メートル程度の距離にあるのだ。Blinde-Ezelstr(ブリンデ・エーデル)の小路ゲートと言うよりはふさがれた建物の下をくぐり抜ける形で広場に通じている。塔は市役所のもの。ゲート自体は旧古文書館で頭頂の像はカール5世そもそも 旧古文書館はカール5世の栄誉を称え、1534年~37年頃(資料でまちまち)に建設されたとされる。ブルグ広場(南東)旧古文書館(Oude Civiele Griffie) あるいは 前古文書館(Voormalige Civiele Griffie)注 市の広報では「Oude」ではなく「Voormalige」が使われている。市の広報によればルネッサンス様式らしい。建築当初の時代で言えば確かにルネッサン様式の時代に入るようだが、修復を繰り返し現在の外観は、グラン・プラスのギルドハウス同様17~18世紀に建てられた単純にダッチ&フレミッシュ(Dutch&Flemish)オランダ、フランドル風の建物。内部には1528年に記念に造られた「カール5世の暖炉」がある。(写真は無し)正義の剣と天秤を持つ女神像(Lady Justice)左に見切れているのは十戒の石版を持つモーセの像。おそらくこれらの像は裁判所として使用されていた頃の名残ではないか?左隣(広場東)には旧自由ブルージュ館があるのだが、建築期は異なるが途中合体されて使用されていたようだ。旧自由ブルージュ館(Voormalige Landhuis van het Brugse Vrije)建築期は2期に別れるらしい。(1520年~1525年)(1722年~1727年)最初、自由都市ブルージュの評議員室と会議室が造られ、判事室としても利用。旧古文書館同様18世紀から1970年まで裁判所として使用されていた。1988年からは市の行政センターとなっている。写真では戸口が閉っているが、門の中には観光のインフォメーションとトイレがあった。自由都市ブルージュ(van het Brugse Vrije)中世、「神聖ローマ皇帝に直属する。」と言うお墨付きを得、上納金を治める事により独立自治を認められた街が存在した。それが「自由都市」とか、「帝国自由都市」と呼ばれる街の形態である。本来街は領主直轄とか、司教直轄の管理下にあり、兵役などの義務もあったのだが、フランク王国では諸々の事情で統制がうまくいかず、分裂。その後帝国内の諸侯は自立の道を歩む。そう言う意味ではこの頃(フランク王国分裂後)が中世都市の大発展期にあたるそうだ。最初に紹介したようにブルージュ(Brugge)はフランク王国分割後に誕生したフランドル伯爵領にある。司教直轄地で無かった事もラッキーだったのだろう。(司教座よりは一般領主の元の方が街が発展しているようだ。)ブルージュは、とりあえずフランドル伯爵領と言う独立国に等しかったわけである。だから街の外に自由に出る事が出来て商人の街として発展できたし、冨を蓄える事ができたのである。そしてブールジュの街は、とりあえずフランク王国の君主であり、神聖ローマ皇帝のカール5世を讃えた。(先に紹介した「旧古文書館はカール5世の栄誉を称え・・。」の意味はそう言うパフォーマンスである。)自由都市では、街の法律や財産管理など、街を代表する評議員の会議によって決定された。自由ブルージュ館は街の自治をになう評議会の集会所であり、立法、司法も行われた場所だったわけである。(だからそのまま後に裁判所になり行政は市役所に移されたのたろう。)帝国自由都市については、2009年12月「ローテンブルク 1 (城壁と帝国自由都市) 」城塞都市と帝国自由都市の中で紹介した事があります。旧古文書館の扉の上の紋章自由都市ブルージュの紋章(現在のブルージュの紋章には王冠が付いていない。)たぶん中の盾は神聖ローマ皇帝をあらわしているのだろう。熊が解らないブルグ広場つづくリンク ブルージュ(Brugge) 6 (ブルグ広場 2 市庁舎)

2014年04月01日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1