2021年09月の記事

全72件 (72件中 1-50件目)

-

今日の充填治療3.60(ドイツのCR充填)

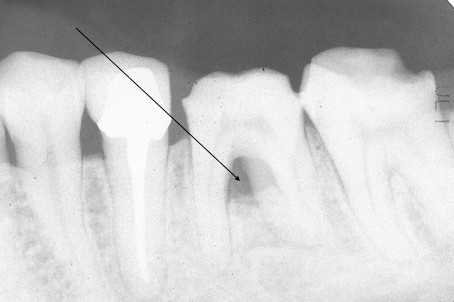

20代女性、左下56、辺縁漏洩による温冷水痛ドイツの歯医者さんでしてもらったCR充填が上手くいかなかったようで、沁みる。5年程経過して、ちょっと記憶が曖昧になってきたのだが、他にもこういう症例は見たことがあるような気がする。欧米のCRのボンディング材は湿式とか言って、接着面が水分で濡れていないといけないとかいうのがある。今もあるのかどうだか知らないが、さすがに水をエアブローで完全に乾燥させない方が良いというボンディング材がいいとは思えなかったので、僕は一度だけ試用しただけで採用しなかった。濡れが多すぎると漏洩の原因になって沁みたり、2次カリエスの原因になると思う。この症例のボンディング材がそれかどうだかは知らないが、アメリカの歯医者さんでしたCRも沁みるのでどうにかして欲しいという症例にも出会ったことがある。レントゲン写真でも隣接面下のカリエスがあるように見えるが、問題ないと言われた?かなり記憶が不鮮明になってきているので、ご本人が見ていらっしゃったら訂正して欲しい。見た目もちょっと、どーかなー?と言った感じだ。とりあえずCRは除去して接着マージンを出して再CR充填した。2回法でしている。1回目は気泡等が入らないように目視下で過不足の無いように、マージンからの漏洩が無いように気を使う。2回目はストリップスを使っても良い。では時系列でどうぞ

2021.09.30

コメント(2)

-

before/after シリーズ 2.0(ストリップスを使わない隣接面を含む窩洞のCR充填)

20代女性、右下4、ハイブリッドインレー2次カリエスCR系(ハイブリッド含む)のインレーは破折しやすいので、まず使い物にならない。セラミックのインレーも大して変わらない。ジルコニアのインレーでも折れる。これはアンダーカットがないように作るというインレーの構造的な欠陥による。メタルインレーは引っ張り強度が高いので破折しにくいが、セメントは効いていないことは多い。それでも嫌気性菌が生息できる程度の十分に狭い隙間なら長期に渡り安定している。アンダーカットがたくさんできるような窩洞形成をすればCRが最強かもしれない。beforeafter(

2021.09.29

コメント(2)

-

before/after シリーズ 1.9(ストリップスを使わない隣接面を含む窩洞のCR充填)

80代女性、右上1、歯牙破折。10年以上前、バス旅行先で転んで上顎11が破折した。その時もCRで歯冠を再建したのだが、今回右上が再破折したので、再治療した。こんなものでも10年保つ。神経取って差し歯とかなんなのか?と思うだろう。beforeafter

2021.09.28

コメント(0)

-

今日の充填治療3.5(fluoride bomb の治療法0.02)

18歳女子、右下6、fluoride bomb内部の象牙質に広がってしまう虫歯は電気化学的なハイドロキシアパタイトの腐食現象でイオン化傾向が象牙質>エナメル質だからだ。単純に歯が酸に溶けたものが虫歯ならエナメル質だって少しは溶けるはずだが、そんなことはない。エナメル質は全く溶けていないのだ。エナメル質と象牙質が電極になり象牙質がマイナス電極になる腐食電池と考えるとよく解ると思う。エナメル質はなるべく残すために最小限開けた穴からエナメル質内部の軟化象牙質(虫歯)はスプーンエキスカベータで綺麗に除去する。歯髄側の虫歯は残しても良い。α-TCPセメントで治る。α-TCPはハイドロキシアパタイトそのものなので、カルシウムもリン酸も歯質に供給できるからだ。では時系列でどうぞ

2021.09.28

コメント(0)

-

before/after シリーズ 1.8(ストリップスを使わない隣接面を含む窩洞のCR充填)

40代女性、左下5、メタルインレー2次カリエス今日はやたら技工作業があるので簡単な症例。メタルインレーはセメントが崩壊していても2次カリエスになりにくい。それは硫酸塩還元細菌が繁殖するに適当な隙間があるという前提の話だ。好気性の酸産生菌が侵入してくるとダメだ。ストリップスを使わないでどうやってやるのか?僕ができるのだから誰でもできます。考えてやってみてください。では時系列でどうぞbeforeafter

2021.09.27

コメント(0)

-

落ち着くにゃ〜

2021.09.27

コメント(0)

-

箱入り娘

2021.09.27

コメント(3)

-

近未来の根管治療法2.71

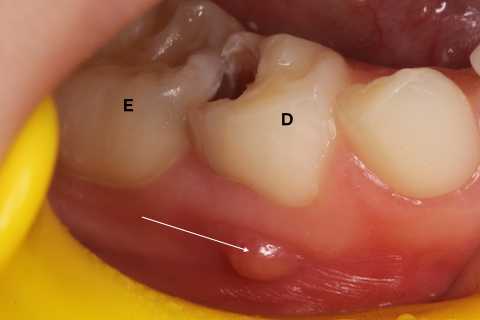

5歳男子、右下D、Per。右下E、隣接面カリエスPerというと歯髄が細菌感染していて炎症が歯根の外に波及し、腫れている。当然、神経は失活して(死んで)いるということになっているが、そうでもない。特に乳歯はそうでもなく、神経は完全には死んでいない。根管治療は全く必要ないことが多い。この症例も冠部歯髄を開けることもなく、3MI◯+α-TCPセメントで覆罩してCRで再建したが、特に問題なく治ると思う。そもそも神経を取るとか必要があるのか?とつくづく考えさせられる。5歳児を簀巻きにして押さえつけて麻酔をして処置をするとか、考えただけでも恐ろしい。生涯PTSDに悩まされるかもしれない。では時系列でどうぞ

2021.09.26

コメント(0)

-

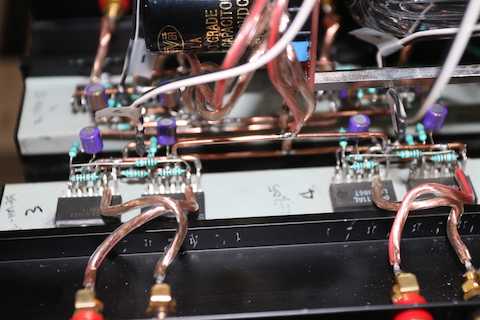

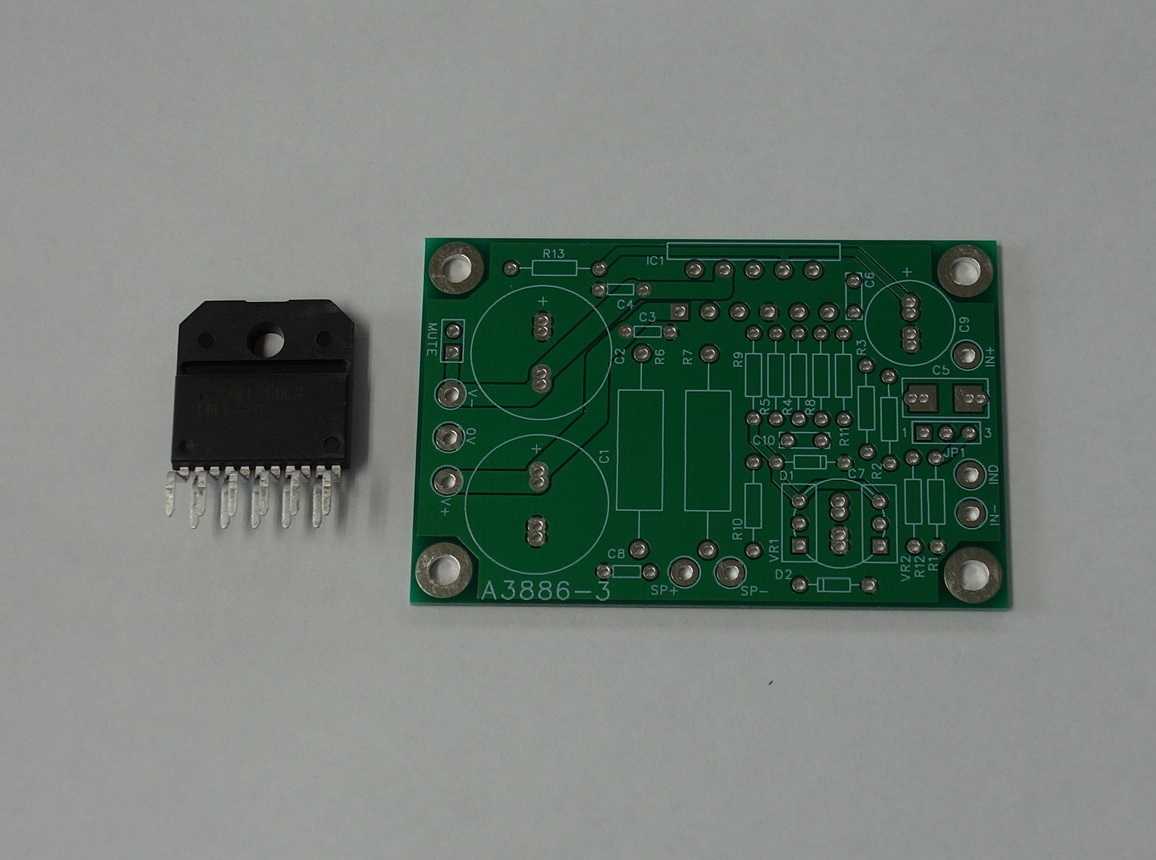

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.23

BTLアンプ4台完成したが、電源の電線を各アンプ毎に張りめぐらすのはスペースの関係で無理。同じ放熱器の2台づつをφ2mmの銅線で電源ラインをジャンプして電源の電線を左右2系統にした。まだ保護回路の部品はできていないが、リレー回路4台も必要なので、めんどくさくなってきているw音は悪くなるに決まっているし。気を付けて使えるマニア向きということで省略しようか考え中w#何度もON/OFFを繰り返してテストしてみたが、5V程度のノイズが出るのでリレー回路は付けた方が良さそうだと思い始めた。OFF時は変動がBTL動作で打ち消されるようだが、ON時はそうではないようだ。電源電圧が下がるのが速すぎるのか?調査してみるつもり。miniDSPの出力はDCカットの47μFのキャパシターの前からリード線を基盤から直出ししている。#音を聴いているとキャパシターの音が聴こえるような気がするので、考えてみるとCの出力端は270Ωでグランドに落ちている。このCもしくはRを撤去した方が良いかもしれない。操作はリモコンのみ。入力はRCAアナログ、トスリンク(光デジタル)、USBの3系統。ボリューム操作もリモコン。とりあえずHS-400をつないで音出ししてみた。音は良い。常用の定電流駆動アンプと比べても遜色ない。HS-400をマルチアンプドライブしたい方は是非トライして欲しい。

2021.09.26

コメント(0)

-

近未来の根管治療法2.7

30代女性、左上4、インレー脱離後放置? 治療途中?内部の象牙質は溶けてしまって、薄いエナメル質しか残っていない。溶けた象牙質とエナメル質の隙間から歯肉息肉が内部にはみ出してきている。これでも歯髄は生きているようだ。溶けかかった象牙質とエナメル質とは簡単に外れた。エナメル質はほぼ完全に原型を留めているのを見て、虫歯は歯が口腔内の最低Ph4程度の酸に溶けたものではないな〜と気がつかなければならないのだが、歯科医師は気がつかない。そもそもpH4の酸ではエナメル質も象牙質でさえ溶けないのだが、歯学部では実験しない。不都合な真実だからだ。エナメル質は溶けずに象牙質だけが溶ける理由はイオン化傾向がエナメル質より象牙質の方が高く、象牙質が腐食電極にエナメル質が対電極になり象牙質だけが溶ける「電気化学的」な現象だと考えればよく分かる。歯肉縁下の歯根だけになってしまっては神経を取ってポストを立てて冠を作るしかないと考えるのが歯科医学の一般的な治療方針だが、歯科医師によっては歯肉縁下どころか歯槽骨縁下の歯を治療することは無理なので抜歯してインプラントを勧めるかもしれない。僕はそのどちらもしない。抜歯どころか、神経も残し、型取りして冠を作ることもしない。その場で歯冠を再建して終わる。こんなものでも10年保つことがあるから歯科医料とは一体なんなのか?と考えさせられる。実像と鏡像が混ざっているが、時系列でどうぞ

2021.09.26

コメント(0)

-

今日の充填治療3.3(型取りができなかった。超上級編)

20代女性、左下56、治療途中大学生になって、ちょっと目を離したすきに通常治療をされてしまって、それがとても下手というか、その歯科医師には手にあまるというか、そんな症例。この左下5は昔、歯冠崩壊してしまったのをどうにか歯冠再建したことがあったと思うので、そのうち画像を探してアップしたいのだが、今日は他院で歯冠修復前という土台まで入った状態の左下56の続きをしようと形成し始めたのだが、コアの下に虫歯が残っているではないか、これは型取りは諦めて、CRで歯冠再建することにした。多分、最初から歯肉縁下の虫歯があったのだが、治療不能だったのだ。ひどい話だ。要するに治療は困難なので、諦めて形ばかりの治療をしようとしていて、後は野となれ、山となれ〜、、ということだ。数ヶ月後には抜歯が確定している。この子は昔から非常に虫歯になりやすい。虫歯菌は多いが、唾液は多い。今回も唾液の量の多さには悩まされた。それが超上級の理由だ。では時系列でどうぞ

2021.09.25

コメント(10)

-

今日の何やってるの?シリーズ1.6

明日セット予定の拡大床装置を作っていたが、夕ご飯を食べながらだったので7時間もかかった。もう午前2時だNNN。。眠い。。寝ます。Good night!

2021.09.25

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.22

とりあえずスピーカー保護回路以外の動作は確認したので、組み立ててみた。次回は実際にスピーカーをつないで聴いてみるつもり。保護回路の部品が来ないのはなぜ??発注ボタンの押し忘れとか???

2021.09.24

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.7(CK脱離後放置)

40代男性、左下67、CK脱離後放置していた分岐部病変もあるが、3◯IX+α-TCPセメントで覆罩してCRで歯冠再建した。beforeafter

2021.09.24

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.6(痛みが出ている症例)

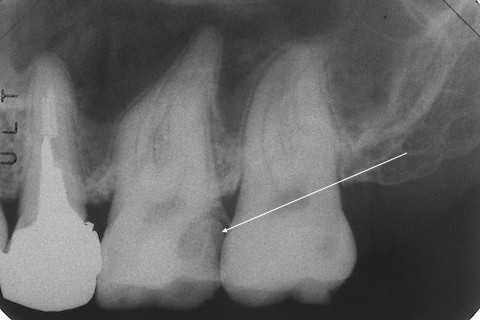

40代女性、右上6、温冷痛+、時々痛い他院(よそ)で神経を取るといわれたので当院(うち)に来られた。露髄(神経が出ている)してて痛みがあれば神経は治る見込みがないので、罰髄>被せとなるのが一般の治療方針だが、そうでもない。というかほとんどそんなことはしなくても良い。矢印部分が神経が露髄してる部分だが、α-TCPセメントで直接覆髄してCRで再建すれば問題ない。では時系列でどうぞ

2021.09.23

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.21(ユニットフラット化定数)

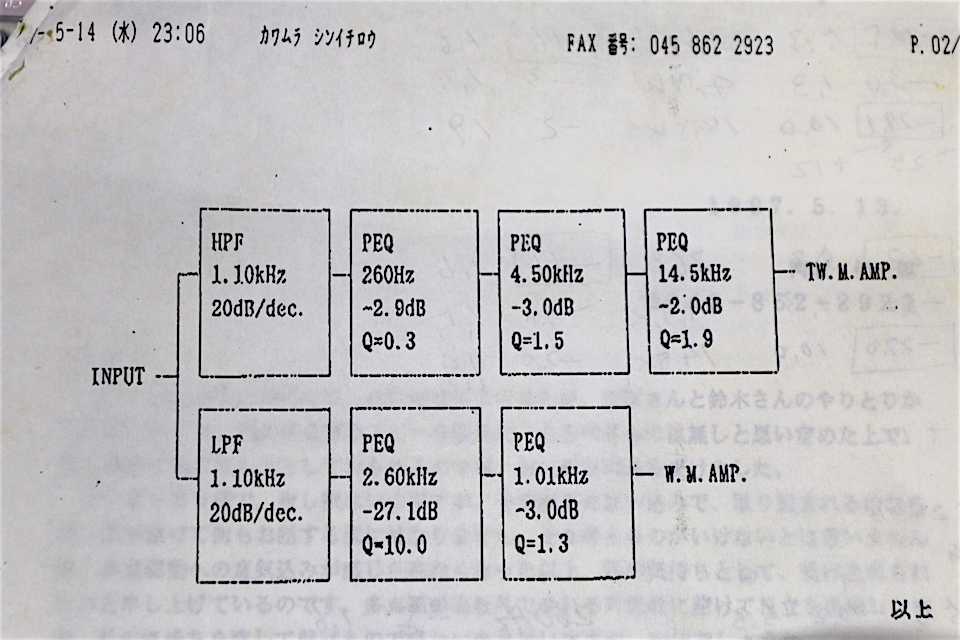

前回の数値をminiDSPに設定し、片チャンネルだけつないで鳴らしてみた。最初は入力切替ボタンが分からずに、鳴らないな〜とやっていましたが、→]というのが入力切替ボタンでした。MH-35L-205

2021.09.23

コメント(12)

-

今日の何やっているの?シリーズ1.6

40代女性、左上6、歯牙破折、温冷水痛++咬合性外傷(歯ぎしりや食いしばり、硬いものが好き)により歯を噛み割ってしまう人は多い。補強冠を入れて離断を先延ばししているが、いつかは神経が死んでしまい、離断して抜歯になってしまう。それをなんとか回避できるように補強冠やクラックをα-TCPセメントで修復することをしている。クラックが自然に埋まって治ることがある。では時系列でどうぞP.S. でもこの症例は間に合わなかった気がする。続きを見つけたらアップ予定

2021.09.23

コメント(0)

-

今日の2次カリエスシリーズ1.3

40代女性、右上7、2次カリエスインレーを全部外してCRで再建するには時間が足りない、近くにお住まいで、何かあったらすぐ来院できるところにお住まいの方は、既存の修復物を外さずに部分修復することはある。では時系列でどうぞ

2021.09.22

コメント(0)

-

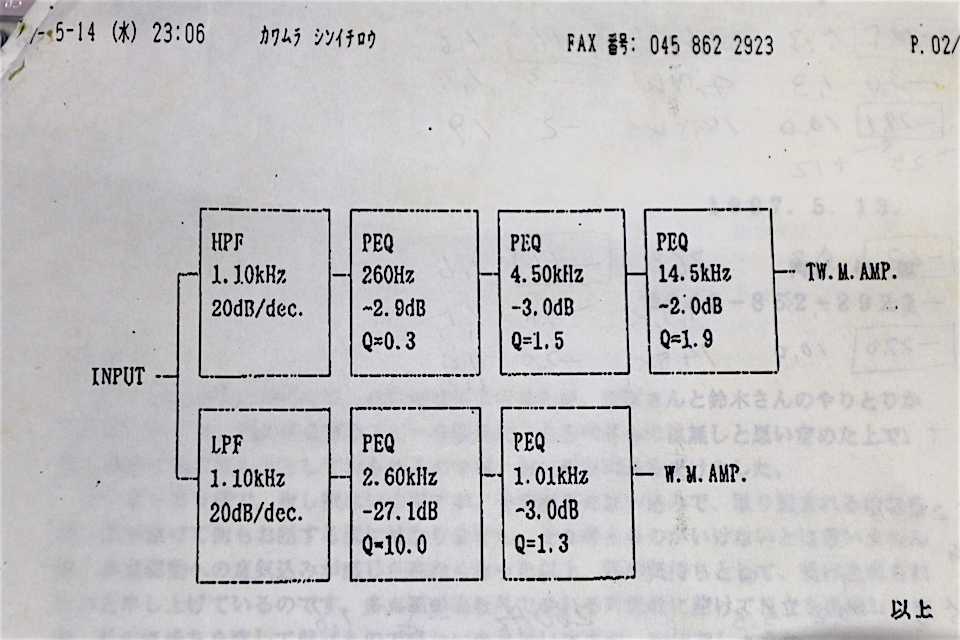

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.20

と◯◯さん、僕は河村先生の1997年の5月14日のFAXに従っているだけなんですよ。。多分、おっしゃる通りだと思います。

2021.09.22

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.19

miniDSPのPEQの設定をしてみた。定電流ドライブの時の設定値が標準です。MH-35260Hz、-16.0dB、Q=1.6(定電圧ドライブの時は 260Hz、-2.9dB、Q=0.3)4.50kHz、-3.0dB、Q=1.514.5kHz、-2.0dB、Q=1.9L-20545Hz、-20.0dB、Q=5.3(定電圧ドライブ時不要)1.01kHz、-3.0dB、Q=1.32.6kHz、-27.0dB、Q=10.0BW -6dB/oct. (1.1KHz)

2021.09.22

コメント(3)

-

before/after シリーズ1.5(インレー>CR)

40代女性、左上7、インレー脱離beforeafter

2021.09.22

コメント(0)

-

虫歯の長期経過観察症例1.32(予防歯科的アプローチ)

前回のつづきで、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202109200000/リンクを全部遡って見ていただかないと意味不明だ。今回はこのシリーズの最後で、黒変している虫歯は必ずしもひどい虫歯ではなく、むしろ問題がないことが多いという症例。黒い物質は硫酸鉛還元細菌の代謝産物FeS(硫化鉄)で、この物質はイオン伝導を妨げるバリアーの役目を果たすので、虫歯の進行は抑えられる。だからこの黒色色素を除去しようと思う必要はない。むしろ虫歯が進行しないのだからよかったと思っても良い。この細菌は虫歯菌というより代謝過程でHS(硫化水素)等も発生させるので、口臭の原因菌とも言える。今回は虫歯の進行程度をダイアグノデントで計測したので、参考にしてほしい。虫歯はピンク系の色を出す蛍光物質なので、レーザー光を虫歯に照射すると出す固有の波長の光の強度を計測して虫歯の進行度を測る仕組みだ。DD10〜29が象牙質に達していないC1、DD30〜は象牙質に達しているC2、DD50〜で歯科医師の判断に基づき削って充填する等の処置をしても良いということになっている。DD99というのが計測の上限だ。いずれもC1で、最大のところでもDD22だった。むしろ黒くなっている歯の方が数値は低い。よって充填等の処置は差し控える。飲食後、就寝前の重曹うがいで予防管理してください。画像に数値を書き込んでいる。画像は鏡像なので左右が逆になっている。

2021.09.20

コメント(5)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.18

LM3886によるBTLアンプが4台できたので、次はminiDSPにHS-400用のチャンネルディバイダーの設定を打ち込む作業。

2021.09.20

コメント(0)

-

自由民主党総裁選

「ムーニー早苗ちゃん」に、「パソナ太郎」、「罪務文雄」に、「朝鮮ヤクザの情婦」ひどいね、党員でさえ誰に投票すべきかわからない。職域の利益を考えたらパソナ太郎か?

2021.09.20

コメント(1)

-

before/after シリーズ1.5

臨床系の記事は2009年から書き始めたようだが、2010年は画像だけ残してテキストは消されている。2011年末からはめんどくさくなったのだろう全部消されている。これを急ピッチで復元と言ってもね。。数千記事だし。オーディオ系やソーラーハウス系、特にもったいない学会、原発関連記事は見出しだけでもないと復元できない。どうにかしてほしい。こんなブログで儲けようという浅はかな考えだからね。どこで騙されたのか。。悲しすぎる。・・これも2011/12頃の症例。左下7、20代女性、うちの生意気な受付だ。うちに来た時はすでにこうだった。20代でこれとか、やばすぎると思うが、どうなんだろうか?10年経ったが、本人は大丈夫と言い張っている。beforeafter

2021.09.20

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.4(反対咬合の矯正治療)

これも2011/11頃の再掲記事になる。50代男性、反対咬合だが、強い骨格性ではないので、非抜歯でやってみた。矯正治療もbefore/afterでいけそう。beforeafter

2021.09.20

コメント(0)

-

エナメル質形成不全症 2症例

この症例は2011/11/18の記事の再掲この2人は2歳差の男の子の兄弟。同時に保育園で手足口病にかかった。それくらいですかね?エネメル質形成不全の原因に発熱性の疾患というのもあったかな?ちょうどかかった頃に作られていた歯に障害が出た。かなりひどい症例で、今後何度も補修が必要だと思うのだが、その後見ていない。どうしているのやら。。弟6歳兄8歳

2021.09.20

コメント(0)

-

今日のバイクシリーズ1.2

久しぶりに晴れたので、GB250のバッテリーが上がったので交換しようと思ったら、サイズ違いで交換できなかった。アマで互換品と書いてあったのに。。他のバイク達も充電とか給油とかやってみたが、コレダのエンジンがかからない。。

2021.09.20

コメント(0)

-

虫歯の長期経過観察症例1.31(予防歯科的アプローチ)

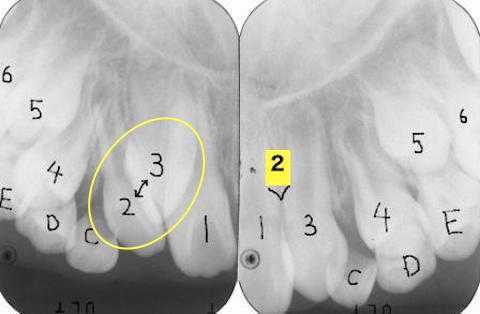

21歳女性、右上2、隣接面カリエス前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202108290000/前歯部の隣接面カリエスがなぜできるかというと、唾液量が少なく、その緩衝能(酸を中和する能力)が低い、あまり喋ったり食べたりしない(唾液が回らない)、逆に飲食の頻度が高い(酸産生菌による酸の代謝)、その部位の酸素濃度が低い(酸素濃度差による腐食電池の形成)、例えば口唇をきつく閉じているなど。この子の場合、虫歯菌は少ないが、唾液が少なくの緩衝能が低く口腔内がいつも酸性に保たれやすいように思える。また口唇をきつく閉じているそうなので、前歯の酸素濃度が低くなりやすく酸素濃度差腐食は起こりやすいと思われる。これが4年前の画像。この時から隣接面カリエスの萌芽があった。これは4年後の画像レントゲン写真では象牙質まで進行してしまっている。左上1にもC2があるが今回は予防治療することにして介入していない。右上2は介入してCR充填することにしたが、ダイアモンドバーの先端の直径が1mmなので、これ以下の切削量に抑えることはできない。さらに隣の歯を切削バーで傷つけないようにするのが難しい。では時系列でどうぞ

2021.09.20

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.4

19歳くらいだったろうか、ずいぶん前の症例だ。右上7が虫歯で痛いという男性。神経が出ているので、通常の治療では神経を取って被せるというパターンなんだが、歯髄は保存できるし、神経を取るなんて不確実なことをする必要もない。3MI◯+α-TCPセメントを使えば一回で終わるし、予後も良い。before

2021.09.18

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.17

困った時の「若松通商」に発注したLM3886 10個が届いた。LM3886TFと言って放熱器取り付けには絶縁シートが要らないタイプだ。しかし、なぜか小さなヒートシンクが付いている。サービス?

2021.09.18

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.3

これも隣接面カリエスのトンネリング技法によるCR充填治療で、通常治療ではインレー修復は無理で神経を取られて差し歯にされてしまう症例。CRによる再建は抜髄>抜歯へと移行するのを踏みとどまることができる。beforeafter

2021.09.17

コメント(0)

-

今日の歯列矯正シリーズ1.80

歯列矯正治療の記事も全部消されているので、全部は無理としても面白い症例はアップしようと思って、過去の臨床系の画像を眺めているのだが、この症例なんかも思い出深い。11歳男子、上顎左右2先天欠損右上には2番似の過剰歯があるが、場所が4番と3番の間にあり、入れ替える必要がある。左上2は先欠なので、スペースを確保して将来的にはインプラント等での欠損補綴を考えることにした。今日は右上の治療過程だ。左上のスペース確保過程は同時進行で進めていたと思うが、画像を探してそのうちに。201008212011021920110305201104092011050720110702201108312011102220111203

2021.09.17

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.2

典型的な「トンネリング技法」だが、器具は厳選されてないとできないし、技術的にも難しい、時間はかかる、儲からないの4重苦で、なかなかやってもらえないのが現実。一般にはがっつり削るジルコニアのインレーを勧められる。

2021.09.17

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.1

50代女性、右下7、インレー脱離beforeafter

2021.09.16

コメント(0)

-

before/after シリーズ1.0

小難しい理論はいいから、本物そっくりに仕上がるbefore/afterの画像が見たい、というリクエストがあったので、それもそうだ。僕も楽だし。ということでシリーズ化してみます。今日の始まりは、40代女性、右下7、クラックありbeforeon the wayafter

2021.09.16

コメント(0)

-

資本主義のリセット

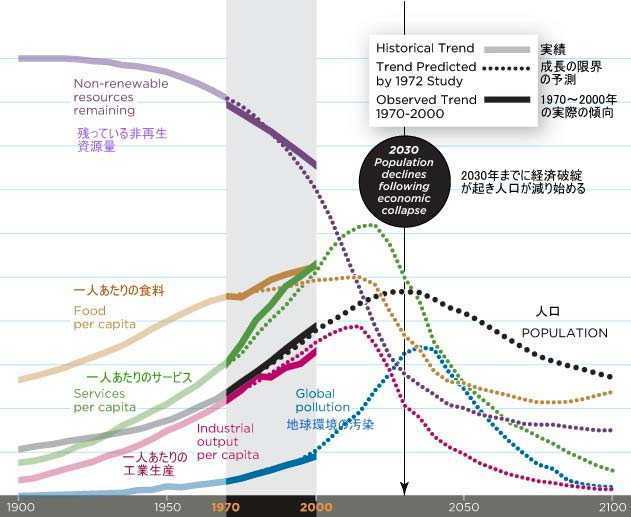

この図はここの「もったいない学会」のカテゴリーに再三掲載しているだが、前会長の石井吉徳先生から送られてきたものです。僕も高校生の頃、ローマクラブというところから出た「成長の限界」という本に載っているという新聞記事を見たことがきっかけで知るようになり、気になっていました。世界の経済破綻は2030年頃に突然やってくるというもので、当地で開業して自分の家を持ってから、どう対処すれば良いのか?実験を試みてきました。それはここの記事の最初の頃から見ていただければ、なんとなく分かると思う。ソーラーハウスも実証実験の1つだ。パニックを招くので直接的には言われていないが、このことは資本主義のリセットとか資本主義の終焉と言わざるを得ない。もちろん共産主義だって同じだ。「石油文明の終焉」ということだ。2030年でガソリンエンジンの製造中止が決まったが、これは地球温暖化問題とは実は関係がない。そのガソリンが経済的な採算性がなくなってしまう。つまり得られるエネルギーより得るために投入したエネルギーの方が大きくなってしまうという時が2030年に来てしまうのだ。事実上の枯渇だが、無くなってしまうわけではない。ガソリン車が作れないのでEV(電気自動車)シフトと言われているが、石油がなければ、電池もモーターも車台だって作れない。EVシフトは起こらない。つまり車社会の終焉でもある。ガソリンを始めとする車両を動かす石油は石油生産量の40%と言われているので、これを一挙に0近くまで持っていくことはサステナビリティーに寄与することは間違いない。しかし一番の問題は食料生産で、97%の自給率を誇る米だって、石油がなくなれば作れない。石油があれば、大規模農業から三ちゃん農業まで家族だけでもできないことはないが、石油無しだと日本国民の90%が農民の時代に戻らざるを得ない。日本ではほんの60年前の話だ。そんなことができるのか?かなり難しい。フリーエネルギーも核融合発電も絵空事だ。待っているのは阿鼻叫喚の飢餓地獄だろう。残り時間はあと9年。

2021.09.16

コメント(0)

-

近未来の根管治療法2.6

9歳男子、右下E 、Per+ 右下6、隣接面カリエス、咬合性外傷Perというのは虫歯から歯髄に細菌が入って腫れたりすることで、日本語では根尖性歯髄炎という。よくあるケースではあるのだが、最近はあまり見ないので、画像をアップしておきたい。隣接面カリエスの成因についてはどこかで解説したような気がするが、記事は失われてしまったかもしれない。これか?この時はまだ水素イオンの流れは登場していない。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201203300001/「虫歯の電気化学説」的には要因はいくつか考えられ、1、咬合性外傷による微細なクラックや応力腐食割れ部分が他の健全歯質部分よりイオン化傾向が高い腐食電極になる。2、2つの歯に挟まれた狭い空間なので、酸素濃度が低く酸素濃淡電池のマイナス極(腐食電極)になる。3、同様に狭い空間に細菌が繁殖すると酸素濃度が低くなるだけではなく、酸性環境になりやすい。4、2つの歯が近接もしくは接触しているので、この部分にイオン伝導が集中しやすい。などがある。初診時の顔は腫れており、小児科に行くと抗生剤の点滴を受け、このまま入院が必要になるかも?と脅かされたそうだ。とりあえず歯医者に行け!と言われて、来られた。確かに抗生物質のない時代、昭和30年代以前はPerから蜂窩織炎や菌血症、敗血症で命を落とす人は多かった。最近は抗生物質の効かない細菌も増えてきているようで、まだ1症例しか遭遇していないが、その場合は入院して抗生物質以外の消毒薬で洗浄を繰り返すしかない。幸いこの子の場合はそうではなかった。レントゲン写真ではEの遠心の虫歯は歯髄と交通しているように見える。この部分から細菌感染したのだろう。6の近心にも小さな虫歯が見える。冠部歯髄の上にある天蓋を除去する過程は歯科医師以外は見ることが難しいと思うので供覧したい。近心根の髄角部分からは出血している。まだ歯髄が生きている可能性があるか、5番の歯嚢部分から出血しているのかもしれない。近心根はその場で根管を超音波洗浄して抗菌剤添加α-TCP+α-TCPセメントの二重仮封で根管充填した。遠心根は感染による炎症がひどいかもしれないと思って根管充填は1週間待つことにしてオープンにした。エンドチップで触った感じでは、それほどひどい感じは受けなかったので、近くの子なら根菅充填してしまうところだが、遠方なので、抗生物質投与で経過を見ることにした。で、1週間後。まず6番の隣接面カリエスの処置をすることにした。この矢印部分の噴火口状の部分はイオン(水素イオン)が通り抜けた部分で、もっとも虫歯の進行している部分だ。水素イオンが何らかの起電力に引かれて、歯から飛び出す時に歯のカルシウムから電子を奪ってカルシウムイオンとなって溶出し、歯質のハイドロキシアパタイトの結晶構造が壊れるのが虫歯だからだ。このように特に硬組織の病変に関しては電気化学的な視座がないと全く理解できない。早く歯科業界は追いついてもらいたいものだ。遠心根も2根あったが、超音波洗浄してα-TCPセメントで根菅充填してCRで歯冠を再建して終わった。超音波洗浄時に出血が見られたが、そのまま根充している。

2021.09.16

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ1.5

面白いのでアップするが、人工歯(作り物の歯)を使った差し歯(SK)はあるのだが、自分の折れた歯を使うというのはあまり見ないと思う。理論的には有り得ても、実際に作るとなるとハードルが高い。なぜかというと歯科医師は作ることはなく、歯科技工士に作るのは丸投げするのが通例なのだが、歯科技工士だって、そんなものは作ったことはないので、面喰らう。僕は思いつくものは自分で何でも作れるので、簡単だ。それは、僕は歯科技工士と歯科医師のダブルライセンスというよりモデラー上がりだからだ。モデラーというのはなんでもやる。なんでも一から作り上げるのだ。診療室から技工室、そして診療室へとシームレスにつながる。僕は一人でなんでもするのが当たり前なのだが、一般にはそうはいかない。歯科医師と歯科技工士は別人格なので、シームレスというわけにはいかない。やり慣れたルーティンワークしかできないのだ。一般人には何のことだか、全く理解できないと思う。こんなものが一般的ではない理由ということだ。そのルーティンワークの一つとして、神経を取って冠を作って被せるという一連のパターンががあるが、これから逸脱するということは普通の歯科医師には難しい。というか全くできない。だから、歯医者に行くと不必要に歯を削られてしまう。それがルーティンワークであり、それしかできないし、それで食べているからだ。ま、歯医者には行かない方が良い。では時系列でどうぞ技工室から口腔内

2021.09.15

コメント(0)

-

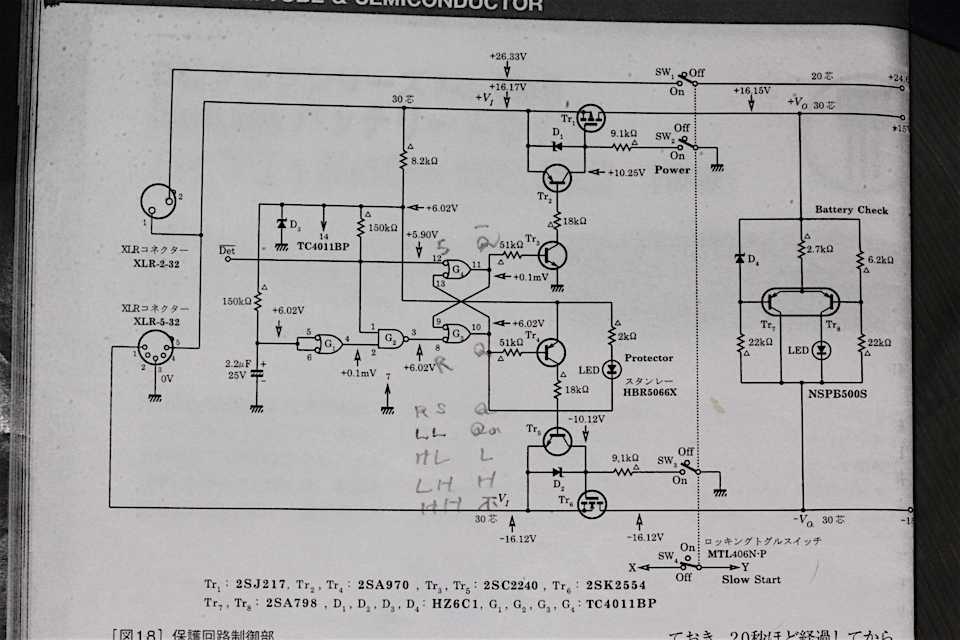

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.16

金田式アンプは1972〜3年頃にMJ誌に連載が始まって、早50年近く、まだまだご健在。金田式のアンプ・スピーカー保護回路は以前は定電圧電源に組み込まれていたが、最近は定電圧回路は使われておらず、単なるUHC-MOS FETにより電源をON/OFFするスイッチ回路になっている。これが本体でセンサー信号をラッチ回路で受けてUHC-MOS FETをON/OFFする。これがセンサー回路で向かって左はアンプの出力が±0.6VDCを越えたらセンサー信号が発生する。向かって右はアンプへの電源に直列に入った0.1Ωの抵抗の両端に8Aちょっと流れるとセンサー信号が発生する。リレー式とは違って、信号系に入らないので音質の劣化はないと思うが、これはハードルが高いですかね?

2021.09.15

コメント(0)

-

今日の歯列矯正シリーズ1.7(業務連絡)

診療室に電凸してくる方がいらっしゃいますが、診療室は患者さんに言わせると「怒号が飛び交う野戦病院」状態なので、ゆっくりお話を伺うことはできません。メールでお問い合わせいただきコンサルのご購入をお願いします。で、今日の本題です。14歳男性。左下7舌側傾斜よくあるパターンで、下顎の7番が舌側(内側)に倒れ込んでいるケースの治療過程だ。上顎は反対に外側に傾斜する。なぜだかはまだ分かっていないと思うが、骨の厚さの問題かと思う。薄いところに出て来やすいのかもしれない。治療期間は、5月から始めて10月だから約半年だ。ブラケット装着は3本で残りはT-FIXしておく。この方法がコスト的に、また違和感が少ないなどのメリットが大きい。最初は014"〜016"でレベリングして016"-018"に替えてトルクをかけて回転させて起こす。5/296/197/68/109/13

2021.09.15

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ1.5

70代女性、右下6、ヘミセクション歯、器具破折によるPerもうそこまで入れ歯が入るのが見えている。この歯が無くなると入れ歯確定だ。遠心根は分割抜歯されてしまって、近心根だけになってしまったとは言え、なんとか、この大事な6番を残してあげたい。根管治療用の器具が歯根内に折れ込んで取れなくなって往生するのは日常茶飯事で、僕が根管治療をしたくない理由の1つだ。顕微鏡を使おうが何の関係もない。器具は一回根管に入れるごとに使い捨てしなければならない。少なくとも保険診療では無理だ。歯医者なら何度も折っているはずだが、不可抗力だと自分に言い聞かせて忘れてしまう。患者はたまったものではないが、自分では見えないのが幸いだ(?)。このまま上手く治ってしまうこともあるが、大抵は何年も経って、患者が忘れた頃に痛くなって抜歯になる。患者がどこでやったのかも忘れているのが歯医者にとっては救いだwしかし、これはどうにか保存しないと入れ歯になってしまうので、抜歯・再植して保存することにした。細菌の侵入口の根尖口を塞がないとPerは治らないので、これが治療目標となる。破折した器具が見えているところや根尖口には矢印を書き込んでいる。抜歯から再植までを時系列でどうぞまずはレントゲン写真でのbefore/after

2021.09.14

コメント(2)

-

今日の充填治療3.2(上級編)

40代女性、右上6、歯冠破折前回、インレー・クラウンはセメントがなくても長期にわたって虫歯にならない(こともある)という話をした。今日はその例で、良く見かける症例だ。インレー下の歯質が欠けたので、インレーを除去し再治療をすることにした。除去してみると内部は硫化鉄(FeS)で黒くなっている。要するにセメントは効いておらず隙間が出来ており、硫酸鉛還元細菌の住処となっていたのだ。歯科医師は経験的に知ってはいてもなぜそうなのか?という説明ができない事象が沢山あるが、電気化学的な視点を持てば簡単に説明出来る。例えば虫歯はなぜできるのか?酸で溶けるのか?やってみたことのある歯科医師はあまりいない。歯学部でもそんな実験をしない。抜歯歯牙をコーラ程度のPh3の酸に数週間漬け込んでも溶けてなくなったりしない。そんなことは有ってはならない不都合な真実なのでスルーしている。虫歯の成因もよくわかっていないでは、エビデンスも何もあったものではない。歯科業界とはそんなところだ。「虫歯の電気化学説」に立てば虫歯の成因は簡単に説明出来る。歯牙(ハイドロキシアパタイト)は水素イオン伝導性セラミックスで何らかの起電力が発生すれば水素イオンは歯牙中を通り抜け、外に出るときにカルシウムから電子を奪って水素ガスになり、カルシウムはイオンになり溶出する。これが虫歯だ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201112020000/ここでの黒色色素FeSはイオン伝導の抵抗体なので、水素イオンの伝導を妨げることにより虫歯を防ぐ。歯科医師は経験的には黒い虫歯の進行は遅いと知ってはいるが、その理由は知らない。またこの症例ではインレーの合着用セメントにカルボキシレートセメントが使われていたが、このセメントは虫歯になりにくいと言われているがその理由も知られていない。電気化学説では簡単に説明出来る。リン酸亜鉛セメントもそうだが、このセメントには亜鉛が含まれており、亜鉛は歯質よりイオン化傾向が高い。要するに歯質より先に溶出して歯質を守ると考えられる。これはカソード防食として工業分野では金属腐食防止に役立てられている。歯科業界も取り入れるべきだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201112020000/いつまでも虫歯は治らないので削って治療などというエビデンスのないことも言っていられないだろう。では時系列で見てみよう。

2021.09.13

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.15

苦しい時の若松電子通商ににLM3886を発注したが、まだ届かないので、手持ちの残り2個で3台目のBTLアンプを組んでみた。4台目は届いてからだ。スピーカー保護回路はどうしようか?と考えているのだが、金田式のラッチ回路を作るのは音の劣化は少ないと思うが、制作経験が少ないとハードルが高いか?と思い直して、これもヤフオクで売っている、uPC1237HA スピーカー保護& ミュート キットhttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j746244116というのを使えばハードルは低くなるか?どうですかね?LM3886Tの電源電圧が±17Vと低いので24Vリレーを駆動するにはちょっと電圧が足りないか?±21Vまでは上げられるが?主要部品は秋月電子で安売りしているので、実験してみるつもり

2021.09.12

コメント(5)

-

今日の充填治療2.41「 fluoride bomb の治療法0.01」(中級編)

前回のつづきというわけでもないのだが、別の fluoride bomb の症例が見つかったので、UPしておく。この手の治療は意外に難しく、虫歯を全部綺麗に取らねばならないという考え方では神経が出てしまって、神経を取って被せるということになりやすい。この子も13歳と若く、この右下7番はまだ歯根も完全にはできていないような歯では先々の予後はよくない。fluoride bomb の成因はここに詳しく述べているので、詳細は省略するが、電気化学的な発想がなくては理解できない。是非読んでおいて欲しい。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202108130002/外から見てもそれほど深い虫歯には見えないが、スプーンエキスカベーターの入り具合から、とても深いということが分かると思う。エナメル質はほとんど残っているが象牙質は溶けてしまっている。酸で溶けたのならエナメル質も多少は溶けてもよさそうだが、そうではない。象牙質とエナメル質のイオン化傾向の差による腐食電池の形成による溶け方と考えないと理解不能だ。軟化象牙質を全部は取らず、α-TCPセメントによる再結晶に期待する。では時系列でどうぞ

2021.09.12

コメント(0)

-

今日の充填治療3.1(上級編)

30代男性、右上5、時々痛い痛みが出ていれば、不可逆性の歯髄炎と言って、通常の歯科治療では神経を取って冠を被せるということになるが、実はその必要性はない。歯髄炎は化膿性歯髄炎でも治る。前のブログの管理人の不手際で全ての臨床系と4年分の記事を失ってしまったのだが、数千記事を復旧することは不可能だ。要所だけでも復旧しようと思うが、それとて限られた人生では不可能だ。とりあえず、数を稼ぐのは無理なので、解説を充実させて記事をアップすることに努めたい。ここで取り上げる症例は通常では有り得ない治療法なので、他院でやってくれと言ってもやってくれないと思う。記事や画像を見ても何のことか理解できないからだ。もし理解できる歯科医師がいらっしゃるのなら真似してみてください。いろんなことが解るはずだ。現代歯科医学にはエビデンスというものがないという致命的な欠陥があること。そこにあるのは単に世界中の歯医者が患者の歯を喰い物にする方法論があるというだけだということが。ここで重要なのは「虫歯の電気化学説」で、その理論的根拠は歯質(ハイドロキシアパタイト)は水素イオン伝導性セラミックスで他の金属等の間に自然電位(イオン化傾向)を持つということだ。このことも現在の歯科医学では全く知られていない。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200910290000/痛みが出ていても抗菌剤+α-TCPセメントで歯髄をカバーして、CRで緊密に充填できれば瞬時に症状は消える。この症例ではストリップスは使っていない。使わない方が気泡が入らず緊密充填が可能だ。どうやってするのか考えてみてほしい。考えつけばそれは可能だからだ。では時系列でどうぞ

2021.09.12

コメント(0)

-

近未来の根管治療法2.5

20代男性、左上3、温冷痛+レントゲン写真ではほぼ露髄しているので、現在の歯科医療の水準での診断では歯髄の保存は難しい。後で痛くなりますので、神経は取って差し歯にしましょうと言われる。それが収入源でもあるからだ。CRらしきものが見えるが、周りは虫歯なので意味はない。謎だ。とりあえずマージン付近の虫歯を除去したが、(当然無麻酔)歯肉縁下に及んだので、出血してしまった。露髄もしている。神経が生きているのかどうかすら分からないが、抗菌剤+α-TCPセメントで覆とうしてCRで緊密に封鎖し、エナメル質もペラペラだが、CRで再建した。このように細菌感染しているだろう、半分失活しているであろう歯髄でも症状は瞬時になくなる。外部からのイオンの侵入がなくなるからだ。このように近未来の歯科治療は神経を取るという野蛮な治療は抗菌剤が入手できる限り不要となるだろう。というか、未だに100年前のパルポトミーが世界中で行なわれていることの方が謎なのだが。ま、近未来においては充填治療と根管治療の境界はなくなってしまうということだ。しかしこの緊密に封鎖というのが意外に難しい。少なくともほとんどのインレー、クラウン修復では緊密な封鎖は期待できない。CR修復でもそれなりの技術は必要だが、インレー、クラウンのような曖昧さはない。元々インレー、クラウンによる歯冠修復はセメントを使わない時代もあったくらいで、辺縁封鎖性がなくても十分なくらいに歯質が残っている場合の修復法だと言えるだろう。このことは現代歯科医学ではまだ気がつかれていない。金箔充填やアマルガム充填ではセメントは使わないが長期的に安定していることは多い。その理由は露髄していない限り、通性嫌気性の硫酸鉛還元細菌が生息できる程度の隙間ならセメントは不要だということだが、これも気がつかれていない。もし咬合性外傷等で封鎖が破れたら、また症状が出る。その時は早めの再治療が必要になるだけだ。では時系列でどうぞ

2021.09.12

コメント(0)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.14(BTLアンプ回路図)

とりあえずアマで買った不良品のLM3886Tは捨てて、手持ちのLM3886Tで2台目のBTLアンプを作って動作確認をしてみた。電源電圧±17V、ゲイン約20倍、無負荷でクリップ前の入力電圧1.4Vp-p、100kHz、出力電圧:31.6Vp-p、反転アンプ出力:30.4Vp-p、1μSの遅れ。

2021.09.12

コメント(9)

-

究極のHS-400マルチドライブアンプ0.13

究極という意味は贅を尽くした最高音質という意味ではなく、音も良いが究極の簡単さ、誰にでも高音質のマルチアンプ化ができるという意味だったのだが、やはり空中配線はハードルが高いかもしれない。その時はヤフオクで売っているオーディオパワーアンプ用 IC LM3886TF と パワーアンプ自作用プリント基板のセットというのがあり、これなら大丈夫かもしれない。https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1000867282miniDSPの出力はOPアンプなので、このままのDCアンプ構成の回路が組めるかもしれない。HS-400のユニットのインピーダンス特性は高域までフラットなので、出力のコイルやコンデンサーは不要で、電源のパスコンも必要ない、部品点数は少なくて済むと思う。

2021.09.12

コメント(0)

-

今日の充填治療3.0(上級編)

20代男性、左上6、歯牙破折、咬合性外傷歯を噛み割ってしまうのは奥歯の遠心(奥側)に多い。しかも同じ歯でも奥側の方が酸素濃度が低いので、酸素濃淡電池の形成により虫歯になりやすい。現代歯科医学では虫歯の電気化学的な発想は全くないので、虫歯のできやすい部位がなぜあるのかは闇の中だ。せいぜい奥の方は磨きにくいからだろう?くらいのものだ。この歯はCR充填されているが、歯質の方が欠けてしまった。かなり深い虫歯なのだが、無麻酔で治療した。その方が上手くいく。痛いところは削る必要のない健全歯質だからだ。健全歯質だけを残せば歯面はスムーズではなくなるが、これはCRでの再建には好都合だ。CRが脱離しにくくなりインレーよりもはるかに長もちする。いつものようにα-TCPセメントで覆罩して、象牙質の再結晶化を促進させる。では時系列でどうぞ

2021.09.11

コメント(0)

全72件 (72件中 1-50件目)

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- 今日の健康状態は?

- マヌカハニーのど飴、いろいろありす…

- (2025-11-21 18:05:52)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- アセンションするというのは、どうい…

- (2025-11-23 08:00:04)

-