2021年11月の記事

全50件 (50件中 1-50件目)

1

-

今日の充填治療7.2(上級編:隣接面窩洞のCR)

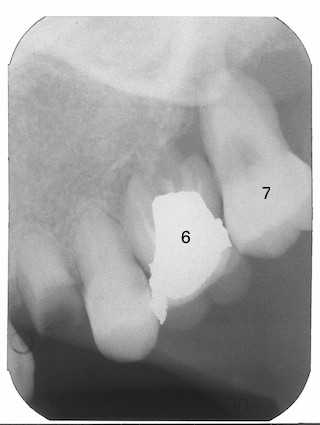

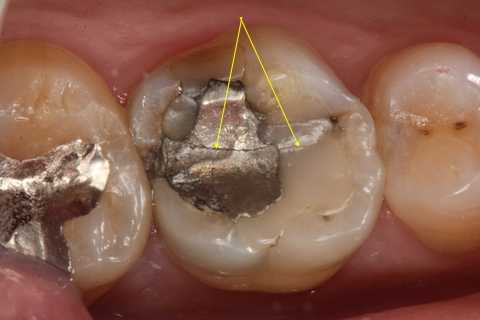

30代女性、左上56、インレー交換金属は見た目も悪く、金属アレルギーも心配だが、セラミックス系は歯を削る量も多いので、沁みるトラブルもあり、神経を取らざるを得ない羽目になりこともある。それは嫌だ。仕方がないのでCRでの再建ということになるが、隣接面の再建は難しい。今日はこれを特集する予定だ。メタルインレーの除去は難しく時間がかかる。歯質を傷つけても良いのなら時間はかからないのだが。インレーの隣接面部は5年もするとセメントは効いていない。隙間ができていて、嫌気性細菌が住み着いている。黒い部分がその証拠で硫酸塩還元細菌の代謝産物のFeS(硫化鉄)だ。これができていると虫歯にはなりにくい。水素イオン伝導を妨げるので虫歯を防ぐからだ。同時に硫化水素も出すので、このような細菌の生息できる隙間があると口臭の原因にもなる。いわゆる虫歯臭さだ。角度を変えて数枚の画像をアップしている。隣接面のCR充填の方法だが、1次充填はストリップスは使わない方が良い。前回の症例のように角に気泡が入りやすかったりオーバー充填になりやすいからだ。コンタクトも緩くなりやすい。2次充填はストリップスを使うことはある。使わないに越したことはないが、アプリケーションチップの先端が入らない時は仕方がない。では時系列でどうぞ咬合調整で終わる。

2021.11.30

コメント(0)

-

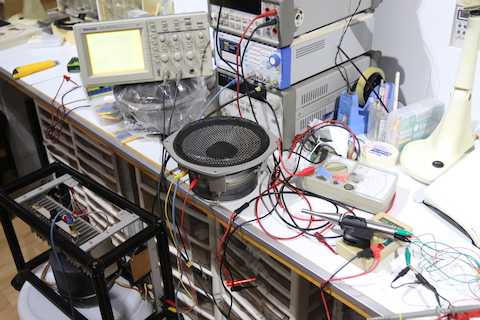

Earthworks M23 のプリアンプ回路5

分解は栗山さんのプロとしての勘に従ってやってみたのだが、メーカーサイドでは壊さずにやっているはずだ。壊しながら分解する過程で分かったことだが、黄色の枠で囲った部分に緩み止めが塗られた雌ねじがあって、この部分の緩み止めを加熱して柔らかくなったところでグリップ部分を回せば取れると思う。アルミ製のネームリングは本体に接着されておらず、これを壊す必要はなかった。このネームリングの真下にネジがあるので、この部分か、赤枠の部分をヒートガンで温度管理しながら(例えば105℃とかで)加熱すれば緩み止めは柔らかくなるだろう。外したからといっても、内部はエポキシ樹脂(?)で固められているので、超音波カッターなどの設備が必要だったり、壊してしまうことは覚悟せねばならないだろう。しますか?wまぁ、内部回路を得られた知見を使って想像することは面白いかもしれない。電圧を下げるとノイズが増えるというのも参考になる。前回よりは途中経過を詳しくアップする。切削器具は厚さ0.5mmのカッティングディスクを使った。

2021.11.30

コメント(0)

-

Earthworks M23 のプリアンプ回路4

今日はハードな仕事で疲れていたにもかかわらず、技工作業もあるが、その前にファントム電源電圧を変えると電流はどうなるのか気になっていたので調べてみることにした。結果的には高価な大先生の遺品のマイクを壊してしまったようだ。ちょっとショック。。というのはXLRのピン番号と実際のピンの位置を確認せず、ネットで拾ったこの画像を見て電源を逆接続してしまったのだろう。上の波形が出ない。この波形は1kHzをL-205で再生したものをM23で拾ったものだ。電源電圧48Vの時はマイク端子の電圧は16Vとなり6.8kΩの抵抗の両端には32Vかかっているので、電流は4.7mA流れている。ところが電源電圧を下げて行っても信号波形はほとんど変わらず。22.5Vになった時に正常動作は終わる。この時6.8kΩに流れる電流はカットオフするようだ。取説に書いてある 24V〜48V 5mA というのは実験では48Vの時4.7mA流れて、電流は少なくなっていくが24Vまでは動作保証しますよ、ということのようだ。プリアンプの回路は依然として謎のままだ。・・壊したついでに内部を見てみようと思って分解してみることにして、ちょっとずつ削り取って行った。まずリングを壊して、次は雌ネジの方を短くしていくと取れた。緩み止めを塗ってネジを締めているだけのようだ。カートリッジ(カプセル)と本体の間は3本の線で結ばれている。これも謎だ。お分かりの方、お教えください。

2021.11.30

コメント(4)

-

今日の充填治療7.12(超上級編:上顎5678のCR充填、隣接面窩洞のCR)

30代女性、左上5678、金属アレルギー手足などに湿疹というか水泡というかができて、歩くのも痛くて困る。金属アレルギーの方はそれほど多くはないが近年増えている印象がある。今日は前回に引き続き左上56のメタルインレー換装だが、隣接面のCR充填テクニックに焦点を当てる。その前に隣接面窩洞の充填にストリップスを使うとどういうトラブルが起こりやすいかということをアップしてみたい。窩洞の両角部分に気泡が入りやすく、この部分から2次カリエスが発症しやすい。これをフォローアップする症例だ。時系列でどうぞ

2021.11.28

コメント(0)

-

今日の充填治療7.11(超上級編:上顎5678のCR充填、FeSとは)

30代女性、左上5678、金属アレルギー前回のつづき、まず、before/after なんだが、以下のような感じだ。親知らずと呼ばれる8番の修復は難しい。一番奥だからだ。見えない、器具が届かない。隣接面を含む窩洞をCRでの修復などほとんどの歯科医師にとって考えられない。修復治療自体が難しいすぎてできないからだ。メタルインレーによる修復ならできる。だからメタルインレーなのだ。しかし今回は金属アレルギーなのだから、メタルを除去するしかない。かと言って、セラミックで修復できるかというとこれも難しい。セラミックス系でのインレー窩洞の再形成は難しい。どうしても切削量が多くなり露髄するかもしれない。ジルコニアならできるかもしれないが、8番の調整セットが難しい。何度も遣り替えて、下手したら赤字だ。痛がらせて患者に恨まれるかもしれない。うちではできないので、他院に行ってください、と言いたくなる。beforeafterCRによる修復は治療体制を整え、乾坤一擲。やってできないことはないが、僕でも修復過程の全画像を残す余裕はない。これはもう少し簡単な56の治療の記事中でどうやってやるかの方法論は譲ろう。手が離せる時だけの画像だが、時系列でアップする。黒色になっている部分がすき間があったところだ。除去インレーの内面を画像処理ですき間のあった部分を強調してみた。この黒色物質はFeS(硫化鉄)という硫酸塩還元細菌の最終代謝産物だ。すき間に生息していた嫌気性細菌で、この細菌のおかげで2次カリエスにならなかったのだ。インレー・クラウンのようにセメント合着する修復物は5年もすればセメントは剥がれ、嫌気性の硫酸塩還元細菌の生息が始まる。2次カリエスに発展するのはもう少しすき間が大きくなって、好気性の酸産製菌の生息が始まってからだ。このインレーは15年以上前のものだが、10年以上も問題が起こらなかった理由はこのFeSがプロトン:H+の伝導を防いでくれていたからだ。虫歯とは何らかの起電力によりプロトンが歯質と通り抜ける時にCaから電子を奪いCa2+となって溶出することだからだ。既存のセメントやFeSや虫歯を除去する。後は充填するだけだ。注意点は切削面はあらかじめCRで覆った方が良い。できないときはストリップスを最初から使うが、窩洞の角にできる気泡に注意する。この問題は次回にでもアップ予定だ。辺縁隆線のトリミングはとんがったスライスカット用またはスムースカット用のバーを使う。

2021.11.27

コメント(0)

-

今日の充填治療7.10(超上級編:上顎5678のCR充填、既存のインレーの除去)

30代女性、左上5678、金属アレルギー手足などに湿疹というか水泡というかができて、歩くのも痛くて困る。金属アレルギーの方はそれほど多くはないが近年増えている印象がある。金属を使っている先生は対応できないので、他院に転院となるが、セラミックス類はアレルギーは少ないとはいえ、ガッツリ削ることになる。それもどうかと思うので、うちではCRやハイブリッド系の素材を使うことにしているが、その成分の70%はセラミックスだが、30%はレジン(樹脂)だ。レジンにアレルギーのある人には今の所遭遇していないが、あり得ると思う。そもそも虫歯は自然には治らないので、削って修復するという発想自体が誤っている。虫歯は金属のサビと同じカテゴリーの現象なので、それさえわかれば予防は簡単にできる。虫歯の成因すら分かっていない現状で予防などできるはずがない。今日はCRで欠損部位を修復する前に既存の金属インレーを除去する過程を特集するつもりなのだが、多くの歯科医師は除去用のカーバイトバーと言って直径0.5〜0.7mm程の炭素鋼製の切削器具を使って除去する。この時どうしても歯質が削れてしまう。なぜならメタルインレーと歯質の間にバーを入れるのだが、金属より歯質の方が削れやすいからだ。金属の周辺に沿って歯質を削りながら切削バーが移動していくというイメージを持ってもらうと分かりやすいと思う。うちでは金属だけを削って歯質は極力削らないように細心の注意を払ってはいるが、完全ではない。金属マージン部分は歯質を削らないようにできても金属の厚さは見た目では判らないからだ。除去にかかる時間の方が充填による再建にかかる時間の方が多いほどなので、このようなことがどこの歯科医院でも行われているわけではないことは知っておかねばならない。では時系列でどうぞ

2021.11.26

コメント(2)

-

今日の何やっているの?シリーズ1.9(意図的露髄)

20代女性、右上6、便宜的抜歯今日はスプラッタ系なので閲覧注意!しばらく休んでいた矯正治療を再開しようと思うのだが、邪魔になっている異所性に萌出した6番?7番?を抜歯するに当たり、一回では抜歯は難しい、分割抜歯は必須だろうと思って、一回目は意図的に露髄させ、その場で直接覆髄して、1週間後の二回目で歯髄がどうなっているか確認して分割抜歯することにした。ま、こんなことは普通はしないし、見ることもできないので、参考になるだろうと思ってアップしてみることにした。もちろん麻酔は使ったが、冠部歯髄を除去して根部歯髄だけにして直覆しても術後の痛みも出ない。歯髄はとても侵襲に強い原始的な組織だ。こんな強靭な組織を取る抜髄という治療行為が普通に行われていることには疑問を感じざるを得ない。全くそんなことは必要なく、単にそうしないといけないと思い込んでいるにすぎない。100年以上もだ。では時系列でどうぞ髄角部露髄冠部歯髄冠部歯髄を除去し根部歯髄を根管口から見たところ3◯IX+α-TCPセメントで直覆しCRでカバー1週間後、CRとセメント除去。歯髄は何の変化もない。1ヶ月程すると2次象牙質で創面は覆われる。分割抜歯

2021.11.25

コメント(0)

-

世界最高のスピーカートップ2

それはHITACHI Lo-D HS-400とHS-10000 なのだが、知る人は少ない。なぜトップ2なのかと言うと、これらのスピーカーは聴感で作られたものではない。理論的計算と無響室での計測のみで作られたものだからだ。試聴しないわけではない。それは完成してからだ。

2021.11.25

コメント(0)

-

今日の充填治療7.0(上級編:開口による咬合性外傷歯のCR)

40代女性、右上6、歯根面カリエスこの方、開口という外傷性咬合の持ち主だ。開口というのはどういうものかというと、前歯が噛んでいなくて、大臼歯だけが噛んでいる。というか奥歯に行くほどアタリが強い噛み合わせになっている咬合形式のことだ。何が悪いかというと、奥歯しか噛まないので、歯が壊れるのだ。特に歯ぎしりや食いしばり等の咬合性外傷がなくても歯が壊れていく。アタリが強い奥歯から壊れていき最後は総義歯になってしまう可能性が高い。結構見かけるのだが、なぜこんなことになってしまったのか分からないことが多い。まず、顎変形症と称される先天的なもの。これを直すには歯列矯正を伴う顎の整形術になる。そして後天的なものもあって、下顎後退を伴うことが多い。この原因は、うつぶせ寝、食いしばり、頬杖等の態癖の問題によって下顎が後退し、さらに上顎歯列弓が狭くなることによりますます下顎後退位でないと噛めないという悪循環に陥る。この方の場合もこのケースかと思われるので、上顎歯列の拡大装置を装着してもらい下顎前方位で噛む癖をつけてもらうことにしている。下顎後退を伴わないケースでは親知らずが萌えてきて(生えてきて)、歯列弓が狭くなり、前歯部が前方に押し出されて開口になることがある。これは親知らずの抜歯により解決することが多い。また下顎後退位になる原因に顎関節内の関節円板が前方に脱出したまま戻らないことによるケースも見たことがある。これは顎関節症の1症状ではあるのだが、開口度には問題ない場合には自分でも顎関節に問題があることに気がつかないことがある。関節円板は軟組織なので通常のレントゲン写真には写らないので造影検査かMRIでの診断になる。この治療は顎関節症の治療と同じでスプリントを使った整復術か、奏功しない場合は手術しか無くなる。上顎拡大装置が奏功しない場合は全額ブラケット装着、上下顎間ゴムによる矯正治療しか直す方法はない。しかし、態癖が治らない場合は再発する。押し並べて、開口の原因を一言で表現すると、上下の歯列(歯の長径の合計)が顎骨の大きさよりも大きいというアンバランスに落ちいっているjと言っても良い。微妙なこれらのアンバランスがあっても正常咬合になっている場合もあるが、7番が壊れるまたは低位になるケースに出会うことがあり、これを隠れ開口とよんでいる。この方は開口だけではなく、食いしばりもあるので、咬合性外傷による歯根膜炎で苦しんでおられたがそれはナイトガード装着で落ち着いている。右上6番に歯肉縁下の歯質の欠如というか崩壊も開口に加えて咬合性外傷によるものと思われる。この手のCR充填による修復は歯肉の切除に伴う出血により困難を極める。では時系列でどうぞ

2021.11.24

コメント(0)

-

今日のボロボロシリーズ4.32

前回のつづきこれが最後の虫歯の治療。なんで虫歯になったの?と訊いてみたら、甘いもの大好きだから、、でもちゃんと歯磨きしていたのだけれど。。。1日何回甘いもの食べるんですか?三時のおやつとか。寝る前のおやつも?ふふふ。。ま、こんな感じで、虫歯のリスクはそこそこ高いが、それほどではない。細菌は少ないが、緩衝能はあまり高くはないか。これが4年前と今年。大臼歯がないので、どうしても過大な咬合力が歯茎部にかかる。外傷性の虫歯ということはあると思う。これが治療過程の画像。では時系列でどうぞ

2021.11.24

コメント(2)

-

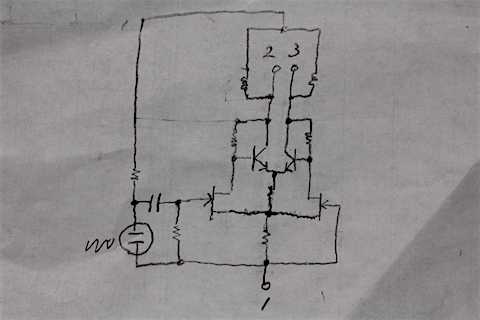

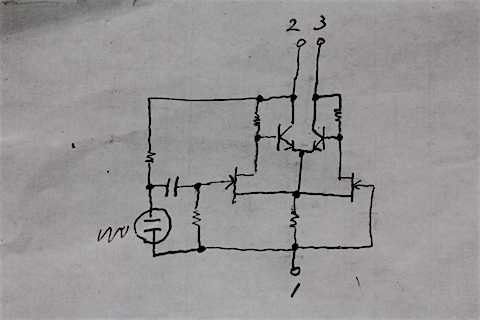

Earthworks M23のプリアンプ回路(想像図)3

あれからマイクプリアンプの回路を考えていたのだが、正極電圧が出力に合わせて変動するのが気持ち悪い。正極電圧と感度の関係は少ないので、ま、いいか、と思ったが、差動アンプの動作に影響の少ない高抵抗で逆位相で振れる2 、3端子を繋いで正極電圧を作れば良いかと考えたのが改良点。バイポーラTr.の共通エミッターに抵抗を入れて、両コレクター電流をコントロールしやすく、かつFETの動作電圧を高くしたのが改良点の2つ目。FETはIdssで動作して、残りの電流がバイポーラTr.に流れるという調整をする。歪率を改善するためにソースやエミッターに電流帰還抵抗を入れても良いかもしれない。FETはCissが小さく、ノイズの少ないものを選ぶと良い。2SK19*とか今でもあるのかな。。?

2021.11.24

コメント(0)

-

Earthworks M23のプリアンプ回路(想像図)2

前回のつづきでコネクター部分のシールを剥がしてみました。なにやら金属片がはめ込んであるのですが、これを引っ張るとか、押し下げつつ端子を引っ張るとかするとカバーが外れるとか?ピンセットでこじったくらいではビクともしませんでした。わかる方いらっしゃいますか?

2021.11.23

コメント(0)

-

今日の充填シリーズ6.21(その後の冷水痛)

40代女性、左上5、冷水痛+この時のつづきで、術後の冷水痛が完全には治らないということだったので、画像を解析してみた。そもそも冷水痛とは何か?ということだが、歯髄に軽い炎症があるということだ。知覚過敏症という歯が沁みる病態がある。これは象牙質が露出しているのが原因とされているが、露出しているだけでは知覚過敏症にはならない。加えて歯髄の炎症が必要になる。その軽い炎症の原因は虫歯やクラック、修復物の隙間から細菌や電解質の侵入、咬合性外傷による歯髄梗塞が主な原因だ。もちろんCRの剥がれや破折、気泡や接着不良も考えられるが、術中の画像解析では術中の不手際は確認できない。まずレントゲン写真だが、左上4番は歯列矯正治療のため便宜的に抜歯されている。2枚の場所を変えた画像を見比べてみよう。今回の処置は楕円で囲っている左上5番の近心隣接面カリエスだ。向かって右側の画像の5番には虫歯様の陰影が写っているが、左の画像には写っていない。探針で触った感じでは虫歯は無いように思ったが、歯肉縁下の深いところにあるのかもしれない。僕の治療方針は「疑わしきは罰せず」なので、その時は追求していない。これは次回の治療機会があれば精査してみよう。患者は沁みているのは5番ではなくて奥側の6番かもしれないとおっしゃる。しかしレントゲン写真ではよく判らない。3番は失活していると思われるので沁みないはずだ。以下は術前の画像だが、5番にも6番にもクラックはあるので、これだけではどちらが沁みているのか特定できない。5番には術中から気になっていた大きなクラックが認められたので、この部分は裏面の軟化象牙質はエナメル質を壊さないように丁寧に除去してCRで裏打ちし補強を入れた。しかし術前からクラックが歯根の象牙質まで及んでいて、α-TCPセメントでクラックが塞がるまでに強い咬合力が加わり続けたとすれば、クラックは塞がらず、沁みるのも止まらないかもしれない。最終的には歯根が破折してしまい、抜歯(再植)になってしまうかもしれない。その時はその時だが。では術前、術中、術後の画像を時系列でどうぞ術後の画像ではクラックが良く見えると思う。

2021.11.23

コメント(1)

-

今日のボロボロシリーズ4.31

80代女性、4年前の画像との比較。前回のつづきというか、どうしてこんなにボロボロになったのだろう?、歯茎が下がったのだろう?そういう質問があった。今のところ僕にも原因はちょっと分からないのだが、4年前の画像データがあったので、今回のものと比較のために掲載しておきます。何か分かるでしょうか?2017202120172021

2021.11.22

コメント(5)

-

Earthworks M23のプリアンプ回路(想像図)

今回入手したQTC30と同等と思われるM23の昔の資料にこんなことが書いてあるそうです。「優れた位相応答を提供する信号経路にコンデンサがなく、すべてのディスクリートコンポーネントで作られたマイク内に高電流のバイポーラクラスAアンプを供給する必要があります。これにより、マイクは最大300フィート(91m)の長い信号線に給電し、高周波を失うことなく、線の反対側でマイクの全周波数応答を維持することができます」この文章から内部の回路を想像して描いてみた。コンデンサーマイクカートリッジの入力は入力インピーダンスが高くないとダメなので、真空管かFETしか有り得ない。出力はバイポーラトランジスターのA級動作ということと高周波特性が優れた電流出力だろうということで、アクロバテックな回路だが、例えばこんな感じか?分解して内部を見てみようかと思う。XLRコネクターの中にシールが貼ってある。この下が怪しいw

2021.11.22

コメント(0)

-

オール酸化物の全固体ナトリウム電池、負極にガラスで世界初の駆動

日本電気硝子という会社はうちで使っている真空管式太陽熱温水器のメーカーだったので親しみがあるが、今は次世代のナトリウムバッテリーを開発しているようです。ナトリウムはいわゆる塩(しお)なので豊富にある反面、電池に応用するには動作温度が100度前後と高いところが実用化を妨げていた。それが克服されつつあるということだ。これだけ固体電池が注目され始めれば、実は歯牙(ハイドロキシアパタイト)も、これらのイオン伝導性セラミックスの一種でイオン(電気)を伝導するということに気が付かれ始めるのも近いだろう。それに気が付けば虫歯とはバッテリーと同じ原理で正極になった方が溶けるということが必然的に分かる。そうなれば虫歯の本当の予防法も分かり、虫歯は完全に克服されるだろう。虫歯は歯磨きと食生活の改善しか予防法はなく、一旦出来てしまえば治らない。早期発見、早期治療しかない。というのは嘘で、もっと理論的な予防法が分かるし、治ることもあることが分かるからだ。少なくとも虫歯とは単に歯が酸に溶けたものという100年以上も信じられていたものとは違うことが誰にでも分かるようになる。歯科業界は今までの虫歯は治らないので削って被せる式のビジネスモデルが根底から崩れるので、虫歯の電気化学説を認めることに抵抗しているが、こうなってはそうもいくまい。--------ここから引用--------日本電気硝子が25年ころ製品化新開発の電池でスマートフォンを起動日本電気硝子は、オール酸化物の全固体ナトリウム(Na)イオン二次電池を開発した。結晶化ガラスを用いた負極材を新たに開発し、すでに開発していた結晶化ガラス正極と固体電解質とを一体化。同社によると、負極にガラスを使った同電池の駆動に世界で初めて成功したという。小型・大型、特殊・汎用など幅広い用途を想定し、2025年ごろの製品化を目指す。30秒で分かる「全固体電池」新開発した電池は、正極に鉄系結晶化ガラス、負極にNaリン酸塩系結晶化ガラス、固体電解質に酸化物セラミックスを用いた。これらを焼成するとガラスが溶けて一体化し、電極として機能する。出力電圧は3ボルトで、現行のリチウムイオン二次電池に匹敵する。続きはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f951a60d97498e83fe5f5cb2f415b1893d851087

2021.11.21

コメント(0)

-

今日の充填治療6.9(インレーの隙間)

40代女性、右上6、インレー交換右上7を抜歯再植したようで、生着後連結固定するための前準備として右上6のインレーをCRに交換する。インレーやクラウンなどセメント合着するタイプの修復物は数年もすれば、セメントの接着性は失われていることが多い。それでも2次カリエスになっていないことも多く、その理由は現代歯科医学では明らかになっていない。虫歯とは歯牙の主成分のハイドロキシアパタイト(H+:水素イオン:プロトンを伝導するイオン伝導セラミックスのカテゴリーに属している)を外部からの起電力によりプロトンが歯牙の表面を通り抜ける時にCa:カルシウムと電子を奪いH2となり、CaはCa2+となり外部に溶出しハイドロキシアパタイトは崩壊するということだ。虫歯を防ぐには1、プロトンを発生させない(中性〜アルカリ性に保つ)2、プロトンを移動させない(歯面内外に起電力を発生させない)3、プロトン伝導を妨げる(イオン伝導性のない物質で歯面を覆う)4、亜鉛等の歯質よりイオン化傾向の高い物質を歯面に塗る(カソード防食)5、ハロゲン族(フッ素等)を避けるなど、ということにはすぐに気が付くと思う。そのプロトン伝導を妨げる物質がセメントだったり、フルオロアパタイトだったり、硫酸塩還元細菌の代謝産物のFeS:硫化鉄だったりするわけだ。これはよく見ていただければ分かると思うが、隙間に付着している黒色物質がFeSだ。では時系列でどうぞ

2021.11.21

コメント(0)

-

今日の充填治療治療6.8

20代女性、右上6、フッ化物爆弾(fluoride bomb)フッ素反対派はフッ素でエナメル質表面が硬くなったので虫歯にならず、その分その下の象牙質だけが溶けると思って、フッ化物爆弾と呼んでいる。とても科学的考察力の程度が低いのだが、これが歯科医学界のレベルだ。これはただの虫歯なのだが、なぜエナメル質は溶けずに象牙質だけが溶けるかというと、イオン化傾向を調べるとエナメル質<象牙質ということがベースにあり、虫歯の穴の中は酸素濃度が低いので、酸素濃度差腐食が起こる。それだけのことだ。歯牙のイオン化傾向すら誰も測ったことがないのだ。歯科医学とやらの一番の問題点は「硬さ」と「溶けにくさ」を混同しているところにある。高校の物理や化学をサボりまくって何も理解していないということがよく判る。それも世界中の歯科医師がだ。とても虚しく悲しい。では時系列でどうぞ

2021.11.20

コメント(0)

-

Earthworks QTC30 Pair

決して安くなかったのだが、ついオークションでペアをポチしてしまったら、落ちてしまった。。Earthworksとは土方(ドカタ)のことで土建会社という意味だ。土建会社がマイクロフォンを作るのか?ちょっと意味不明だ。で、48Vファントムのマイクは初めてだったのだが、試聴してみようと思ってコードを探したらあった。大先生が持っていた。手持ちのB&Kの4190と比較試聴してみた。HDDレコーダーKORG MR-1000につないで試聴したところ、QTC30のなんと感度の高い事よ。B&Kも高いのだが、それを20dBは上回る。#QTC30はマイクアンプを通し、4190はライン入力の違いのようでした。音ははっきり言って判らない。B&Kの方が素直な印象だったが、聴き慣れてくるとQTC30のドンシャリの印象が薄れてきた。どちらも大先生がHS-400を使って選んだ折紙付のマイクロフォンだ。同社M23と聴き比べてみたが、ちょい聞きでは判らない。

2021.11.20

コメント(7)

-

今夜は月食

今夜は月食。なんでも地球の影の方が月より小さいとかいう特殊な?月食で、140年ぶりだそうだ。

2021.11.19

コメント(0)

-

今日のボロボロシリーズ4.3

80代女性、左上67、歯根カリエス、自発痛-どうしてこんなことになるのかわからないが、もう抜くしかないと思う。もうほとんど歯根周りの歯槽骨はない。対合歯がないので噛まないので抜けないだけだ。7番は神経はとっくの昔に死んでいるし。。それでも抜きたくないのが人情だ。もうダメな歯とは本人も分かっているのか、そうではないのか?それも分からない。とりあえずα-TCP+3◯IXで直覆?根充してCR充填?カバー?して終わり。では時系列でどうぞ

2021.11.19

コメント(4)

-

今日の充填治療6.7(上級編:咬合性外傷歯の再CR)

40代男性、左下7、CR破折3ヶ月ほど前にハイブリッドインレーが破折したというので、CRで再建したのだが、また破折した。この歯は動揺度1で、かなり動いている。食いしばりはひどいようだ。このままではCRの再破折というより、歯牙破折が懸念されたので、補強冠を勧めたが、それはまだよい、もう一度CRで再建してくれ、壊れたらまたくるということだった。とりあえず、再CRすることにした。ほっぺと舌が大きいのでかなり難しい充填症例だ。当然ストリップスを使うこともできない。写真を撮るのも難しい。では実像と鏡像の2つの時系列でどうぞ実像から鏡像ナイトガードを作った時は歯列全体で均一に噛むように調整したはずなのだが、今回見た時は奥歯だけが当たり前の方は隙間があった。これは食いしばりによる開口の前兆の可能性もあり憂慮される。とりあえずバランスは撮り直した。

2021.11.18

コメント(0)

-

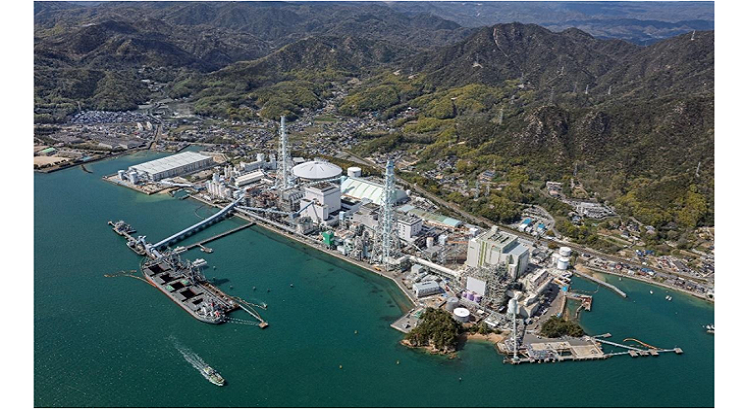

石炭火力発電

僕の先祖も確認できる範囲でも曽祖父から父までは石炭関係の仕事をしていた。多分その前の江戸時代から炭鉱の仕事をしていたと思う。炭鉱のすぐそばに住んでいたからだ。石炭は日本に多い資源で、石油に淘汰されてしまったが、当地でもまだまだ豊富に残っていると言われている資源だ。ただ採炭作業は命がけの危険な仕事で、多くの命が炭鉱事故で失われたと聞いている。しかし石油が輸入できなくなれば、また石炭は脚光をあびると思う。----------ここから引用---------実はスゴい日本の「石炭火力発電」 発電効率の向上と低炭素化、最高水準の微粒子燃焼方式 識者も「世界が日本頼みになるのでは」の見方国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)で大きな議論となったのが、「石炭の段階的廃止」だ。石炭火力発電に依存する国は悪者のような扱いだが、実は日本は環境性能に優れた石炭火力の技術を有しており、識者は「世界が日本頼みになるのでは」との見方を示す。 一般に石炭火力は天然ガス火力の約2倍の二酸化炭素(CO2)を排出するとされる。COP26の共同声明では、排出削減対策が講じられていない石炭火力からの脱却を共通ビジョンに掲げ、計46カ国が賛同した。 日本は10月に決定したエネルギー基本計画で、石炭火力を「現状において安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」と明記した。電力各社も技術的な取り組みを進めている。 電源開発(Jパワー)では、老朽化した石炭火力発電所の順次フェードアウトを検討する一方、石炭とともにバイオマスやアンモニアを混焼することで発電効率の向上と低炭素化を図っている。 昨年6月に稼働した最新鋭の竹原火力発電所(広島県)新1号機は、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する熱効率が48%。石炭を微粒子に粉砕して燃やす方式では世界最高水準だという。続きはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a8b82a7552dd003baaafd8cb649d9ea2fa235bb5

2021.11.17

コメント(0)

-

今日の充填治療6.6(上級編:直視できない症例)

70代男性、右上7、インレー脱離頬側や遠心(後ろ側)は外部からのCRでの充填治療が難しい。だからインレーにする。インレーにするとインレーが抜けるように歯牙を削る必要があるので、切削量はどうしても多くなってしまう。CR充填にすれば削除量は最小限になるが作業は難しい。近くにあるほっぺの唾液腺開口部から唾液が吹き出てくる。見えない。ほっぺを押さえながら唾液を避けながらの焦りまくりながらの作業だ。長生きできないと思う。口腔外から見るとこんな感じだ。どうやって作業を進めて良いか分からないと思う。充填作業中の画像。鏡像の2方向、時系列でどうぞこうしてみると作業中は気がつかなかったが、遠心のCRが不足している。実質的な問題はないが次回フォローしよう。

2021.11.17

コメント(0)

-

50年代、60年代、70年代のラジオ

ソーラーハウスには古いラジオやテレビやラジカセやレコーダーが展示してあるが、単に僕がこの手の機械が好きなのか?と思っている方もあるかと思うが、そういうわけでもない。もちろん嫌いではないが。僕が古いラジオやテレビを集めているのは、今後、資源エネルギーの減耗時代を迎えるにあたって、これから70年代、60年代と、最終的には50年代以前に戻らざるを得ないだろうと思っているわけで、その時代々々がどのような時代だったのか?興味があるわけだ。どの程度のテクノロジー水準だったのか?など。そのようなことなので、現在の物品には最先端オーディオ以外には全く関心がない。向かって右側からNational(現パナソニック)の真空管ラジオ(五球スーパー)BL-280、三菱製8石2バンドポータブルラジオ 8X-584D、SONY ICF-5500 3バンドラジオ、それぞれ50年代、60年代、70年代を代表するラジオだ。真空管からトランジスターラジオへ徐々に移り変わっている。60年代初頭にはサブミニチュア菅と言われる小型の真空管やそれと出たばかりのトランジスターとのハイブリッドラジオもあった。日本製はまだ入手していないが、米国製の手持ちはある。そのうちご紹介しよう。

2021.11.17

コメント(0)

-

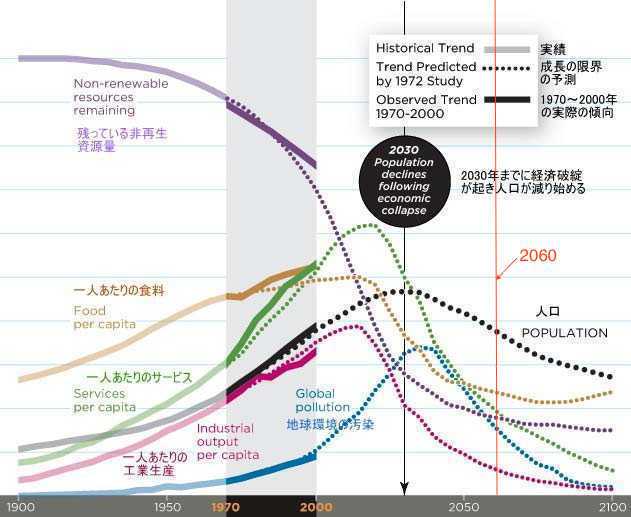

2030年、世界経済崩壊、備えよ!

CO2による地球温暖化を防止するには云々というのはウソで、本当は石油資源が実質枯渇することが分かっているのでそんなことを言っているのだ。現在は石油文明と呼ばれるほど石油資源に依存している。ストレートに石油資源が2030年に実質枯渇してしまうと発表してしまえば大パニックになるからだ。ガソリン車は2030年までに全廃だそうだが、全ての車両をEVに変えるのも多分できないだろう。石油が高騰すればEVだって作れないからだ。現在、物流にかかるエネルギーの90%は石油に依存している。さらにその40%は自動車が消費している。これを全廃すれば36%の石油資源節約になる計算だが、根本からシステムを見直さねばならない。そろそろ石油供給に陰りが見えていることは肌身で感じるだろう。僕は石油資源の消費量が今の1/10だった1950年代以前に戻ればかなりサステナブルだと言えると思っている。これを当面の目標にしてソーラーハウスでの実証試験をしている。生活の質を落とさずに使用エネルギーを1/10にするのは難しいが、今の半分の消費量だった1970年代に戻るのは今すぐにでもできる。このグラフはうちでもよく取り上げているのだが、問題なのは石油を始めとする資源の単なる減耗の問題だけではない。資源エネルギーがあれば問題ないかというとそうではない。「地球が有限だ」ということに気が付かねばならない。地球の有限性により無限の経済成長はできないのだ。もちろん僕がやっている歯科治療もこの線に沿って根本理論や方法論を開発している。

2021.11.17

コメント(0)

-

近未来の根管治療法シリーズ2.9

60代女性、右下6インレー、2次カリエス、咬合性外傷(食いしばり)、自覚症状なしこの方、15年ほど以前、後ろの7番も歯牙破折して抜歯再植したが、5年ほど前に自然脱落した。仕方がないので、補強冠ブリッジを作ったが、インレーに隙間ができたので、セメントを入れて次回外してみることにした。外してみると内部は軟化象牙質だらけで、削っても痛くない。露髄したが出血もしない(赤矢印)。排膿も腐敗臭もない。黄色矢印部分は髄角部の2次象牙質だ。歯髄部分はがらんどうで歯髄は溶けてなくなっているが、細菌感染はしていない。歯髄は細菌感染して失活すると信じられているが、実は違う。咬合性外傷により根尖口付近に咬合力が集中し、歯髄血管が圧迫されたり、血管壁が損傷し血栓やデブリができ、それが歯髄内部の毛細血管に詰まり歯髄が壊死する。僕はこれを咬合性歯髄塞栓症とか咬合性歯髄硬塞と呼んでいるが、まだ現在の歯科医学では知られていない。こういう場合は通常の根管治療をして、根管を充填しようと思ってはいけない。α-TCPセメント+3◯IXで直覆してCRで埋め戻せば良い。歯髄内部をいじると感染させてしまってろくなことにならないのがオチだ。昔から歯髄の乾酪壊死ということが言われていて、歯髄が死んでしまってもミイラ化して、根尖口は自然に閉じることがある。根管は極力いじらないことだ。では時系列でどうぞ

2021.11.16

コメント(0)

-

ガンダム作例

知り合いの中学生の子が作ったものだ。なかなか上手ですね。ポーズも面白い。この子は歯医者になったらいいね。期待しています。僕の実家の押入れに眠っていた1990年代のキットも差し上げたので、また作例を見たいです。それともこれがそう?

2021.11.16

コメント(0)

-

今日の充填治療6.5(上級編:露髄症例)

40代女性、右上2、自発痛-かなりひどい虫歯で、外側表面のエナメル質はなんとか残したが、ペラペラだ。スプーンエキスカベータで軟化象牙質を剥がすと簡単に露髄した(黄色矢印)。この症例もそうだが、僕が麻酔を使うことは非常に稀だ。というのは僕はひどい虫歯しか手がけないからだ。ひどい虫歯ほど麻酔は要らない。健全な象牙質は削ったり、それどころかエアーを吹きかけたりするだけで痛いのだが、このような健全ではない象牙質は痛くない。露髄して出血しても痛くない。逆に言うと麻酔は健全な歯質を削るためにあると言っても良い。すぐに麻酔をしたがる歯医者は削る歯医者だというのは間違いない。とりあえず健全歯質を確保して、露髄部分は直覆してCRで再建した。では時系列で、どうぞ

2021.11.15

コメント(1)

-

今日の充填治療6.4(中級編:唇側転位歯の虫歯)

50代男性、右下3、唇側転位この部分の虫歯(も)どうしてできるのかは現代歯科医学ではよくわかっていないが、「虫歯の電気化学説」ではちゃんと説明がつく。工学分野の金属腐食学で、酸素濃度が相対的に低いところが腐食電極になるという酸素濃淡電池、酸素濃度差腐食として知られている現象による。なぜ酸素不足になるかというと唇がぴったりと歯面をカバーしてしまうからだ。CR充填に際して、歯茎側以外ははみ出しても差し支えない。むしろつなぎ目にこだわりすぎて、歯質を削ってしまうことになる。この症例もよく見ると前回のCR充填時に歯質を削りすぎている。では時系列でどうぞ

2021.11.15

コメント(5)

-

今日の充填治療6.31(上級編:クラックの入った歯牙の処置)

50代女性、右上6、充填物にクラックが入っている。遠心の辺縁隆線は欠けている。近心のそれにクラックが見られる。とりあえずアマルガムとCRの充填物を外してみた。やはり近遠心にクラックが入っている。これが繋がってしまうと破折してしまう。どうにかしないと安心してご飯も食べられない。 CRで修復した後、補強冠でこれ以上のクラックが入らないように抑えることにした。もちろん補強冠とは言え、完全無欠、これで完璧ということはない。咬合性外傷をどうにかしないと将来的な歯牙破折を免れることはできない。では時系列でどうぞ。

2021.11.14

コメント(0)

-

スピーカーユニットの周波数特性計測

HS-400ファンクラブの会員さんと手持ちのスピーカーの特性を計ってみようという話になって、やってみた。臨床系のお話は今日は無しwHS-400のツィータMH-35HS-400のウーファL-205HS-500のウーファL-200HS-530のミッドレンジM-55

2021.11.14

コメント(0)

-

今日の充填治療6.30(超上級編:トンネリング技法)

50代女性、左上7、隣接面カリエス、自覚症状なし、爪楊枝が入る穴があるレントゲン写真では歯肉縁下に及ぶ深い虫歯がある。同じ歯でも遠心(奥側)に虫歯ができやすい。酸素濃度が低い方が腐食電極になりやすい性質がある。酸素濃淡電池とか酸素濃度差腐食と言われている。切削器具が届かないので、切削バーを引き出して使わざるを得ない。気をつけないといけないのはバー抜けでバーが口腔内に落ち飲み込んだり、勢いよく飛んで口腔粘膜に刺さる事故だ。今回もバーが飛んだが、幸い事故は起こらなかった。昔のタービンのチャックはアバウトだった所為か、バー抜けは起こらなかったのだが。。この症例はストリップスを使った方が良い症例だ。では時系列でどうぞ爪楊枝は入る穴は撮影が難しいところにある少し開拡して内部を見やすくしているトンネリング技法で虫歯にアクセスする。もちろん麻酔は使わない。痛ければ健全歯質ということなので、それ以上触らない。スプーンエキスカベーターやタービンヘッドに取り付けた切削バーがどの程度入るか見て欲しい。どうやったら接着マージン部分の虫歯を完全に取り除き、十分な辺縁封鎖を得られるかと考えながらの処置なのだが、よく見えないので、何度諦めようかと思ったことか、いつもそうなのだが。

2021.11.13

コメント(0)

-

3◯IXの作り方

アスゾール250mg×2、セフジニル100mg、レボフロキサシン250mgの糖衣、フィルム、カプセルを丁寧に剥がして、乳鉢で磨り潰す。冷蔵庫保存で2〜3ヶ月。早めのご使用を。これは僕の作り方で参考例です。オリジナルとは異なるがこれで十分機能している。なぜトリコモナス治療薬のアスゾールが有用なのか?岩久先生等の論文を読んでください。

2021.11.12

コメント(2)

-

HS-400ファンクラブ0.0

HS-400は無限大バッフル化しないと本来の性能を出せないのですが、HS-400ファンクラブの会員の方が遠くからいらっしゃったので、新規会員予定のMさん宅を訪問しました。臨床系の記事はお休みです。

2021.11.11

コメント(2)

-

今日の充填治療6.20(上級編:ストリップスを使わない症例)

40代女性、左上5、冷水痛+今回この方は5本のCR充填を一挙に行ったので、かなり疲れた。しかも難しい症例ばかりだったので、血圧・血糖値とも爆上がりで死ぬかと思いました。一挙にするのは2〜3本が限界かもしれません。年を取った所為でしょう。若い子が出てくると良いのですが、こんな神経も体力もすり減らすようなことをやっていると長生きできませんね。。見ていると簡単にやっているように見えるかもしれませんが、そうではないのです。若い子には期待しているのだが、ここの読者さんから教えて貰った同じようなことをしている他の歯科医師の症例写真を見る限り僕を超えるのはまだまだ難しいと思った。・・この歯は今回の他の症例よりも難しくないと思っていたのですが、まだ症状が続いているのかもしれない。ちょっと分からないが。注意点はCRの接着面は新鮮歯質を確保して歯髄に近いところの軟化象牙質はあまり追求しないでも良い。α-TCPセメントの硬化と接着を妨げない程度に乾燥できれば良い。軟化象牙質は原材料のα-TCPと多少の水分があれば自然に再硬化するようだ。この症例はストリップスを使っていない。使わない方が確実に充填できると思う。では時系列でどうぞ

2021.11.10

コメント(2)

-

前装CKの2次カリエス

70代女性、右上3、2次カリエス、少し違和感ありこういう歯科医師ならしょっちゅう遭遇する症例と言っても、一般の人は見ることはほとんどないだろう。患者でも見ることは少ない。自分で手鏡で見ることはあるかもしれないが、全行程を見ることはないだろう。アシスタントに着く歯科衛生士なら見ることはできると思うが、歯科技工士は全く見ることはできない。とても参考になるはずだ。というわけで、画像をアップしてみます。CKの外し方は縦にスリットを入れて、こじ開けるように外すのが一般的だ。外してみると、2次カリエスの他に、以前のカリエスを埋めていたCRが脱離していたり、先端部分が欠けていたり色々だ。これでも生PZ(生きている歯を削ったもの)だ。隣の4番のカリエスも同時に充填処置をしておく。2次カリエスというのは削った歯に直接冠を被せるからなるわけで、歯質と金属のヤング率の違いで脱離は避けられない。接着剤やセメントの効果も限定的だ。イオン化傾向の違いでイオン化傾向の高い歯質が溶ける。そもそも冠が脱離して、その隙間から2次カリエスが起こるということは避けられない構造だ。これを防ぐには歯質はあらかじめCRで完全に覆い、直接歯質を金属が触れないようにすれば解決する。電気的な絶縁を施せば解決するのだ。しかも不整な表面に施すCRはセメントと違い脱離しにくい。なぜこんな簡単なことに気がつかないのか? あまりにも科学的に低次元なのが現代歯科医学の現状だ。虫歯とは何か?歯質(ハイドロキシアパタイト)の電気化学的腐食つまり金属のサビと同じだということに全く気がついていないというお粗末さだ。歯科医師はこのことに気が付こうともしないので、皆さんが、気がついて欲しい。そして歯科医師に説明して欲しい。そうでないと歯科業界は変わらないからだ。では時系列でどうぞこの後は通常通り型取りして外部の技工作業で冠を作成する。

2021.11.09

コメント(6)

-

業務連絡(パッチン義歯の修理2例)

これはノンクラスプデンチャーの一種なのだが、診療室で修理可能な素材だ。続けて2症例出たので、担当技工士と情報共有する。舌側の把持部が破折しやすい。この部分にはあらかじめ補強を入れておくべきだ。まず、即充レジンで仮接着して、補強線を合わせて掘ったグルーブに収めて、レジンで包埋して研磨する。2例目は破折パーツを紛失していたので、この部分はレジンで口腔内で直接作る。後は前例と同じで、補強を入れて仕上げる。

2021.11.09

コメント(3)

-

今日の充填治療6.1(上級編:ストリップスを使う時間がない症例)

60代女性、右下3、冷水痛++CRの脱離が原因だったのだが、手練れの仕業だな〜と思って訊いてみると、某福岡市内の歯医者さんでしたそうで、技工士さんがやっていたように思っていたそうだwあ〜、そうでしょうね。。納得がいった。僕もテクニシャンとドクターのダブルライセンスだからよくわかるんだよね。ドクターはうまいと言っても所詮トウシロウだから。時間がなかったので、コンタクトの仕上げもしていない、とりあえず沁みない程度の処置だったが、内部の象牙質が溶けてしまって、向こう側が見えてしまうのが面白いと思って、アップしておきます。近心の歯肉縁下のCRを除去するときに出血させてしまった。こんなところまでCRしてある。。う〜む。。では時系列でどうぞbeforeafter

2021.11.09

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ2.11

40代女性、右上7、Perこの時のつづきではなく、前回この方、どうでもいいようなことに異様にこだわる。自分の考えは曲げない。というか曲げられない。そして異常に悩む。思い通りにならなかったら、キレて基地外になる。今回も1つ前の左下6が金パラ製のクラウンなので接着性が悪く、再植後の固定が外れる可能性が高い。外れると生着しない。セメント質も歯根膜も再生しない。それを改善するために6番の遠心にグルーブ(溝)を掘ることを提案したら、クラウンに穴が開くかもしれないと異様に悩む。そんなことはどうでもいいのでは?穴は開けませんよ?開いても関係ないし、必要なら埋めるからどうでもいいのよ?そうしないと再植後の7番が生着しませんよ?と言っても分からない。7番を再植で助けるのがいいのか、6番に加工するのが嫌なのか? 本人にはどっちが大事なのか分からない。ま、僕の歯ではないからいいけどね。。こういうのって、僕の周りにたくさんいる明日ぺちゃんではないですか。。すぐにわかる。僕は散々悩まされてきたから。周りが振り回される。カサンドラシンドロームっていう名前が付いていますね。ま、前回の治療というものがどういうものだったか、臨床系の過去記事はこれも僕の明日ぺちゃんのおかげで綺麗さっぱり消えてしまったので、再掲しておこう。これは今から5年10か月前のことだ。突然やってきて、この歯をどうにかしてほしい。大学病院でも抜くしかないと言われた、とか。ま、遠くから僕の症例記事を見られて来られたのだろうから、仕方がない。できる限りのことはしましょう。。と始めた。治療途中で残根状態だ。残根というのは抜歯前提の病名なのだが、これでもチャンスはある。レントゲン写真では口蓋根に根管治療器具が折れこんでいる。根管内をよく見ると折れたリーマーがキラリんと見える。本来の根管とは関係ないところにw頬側根は動揺はなく骨植は悪くなかったので、口蓋根だけを抜歯することにした。抜いてみると抜歯窩は膿瘍だらけで、炎症がひどかった。抜歯窩の膿瘍は掻破洗浄して再植の準備をしたが、抜歯した口蓋根には穿孔がある。リーマーでパフォったのだ。真面目な先生ほどやってしまう。僕も真面目だった頃にはよくやったwリーマーを入れて穿孔を再現してみた。器具は曲がった根管に沿っては曲がらずに、まっすぐ突き抜けてしまいやすい。特に何年も残根状態の歯根は弱くなっているので簡単に穿孔する。本来の根菅口と穿孔部分はどちらも開拡して充填して再建する。後はCKで口蓋根と頬側根とを連結固定する。歯がない状態が長かった所為か、上の歯が落ちてきている。CKを入れる隙間がない。ピンレッジにして咬合高径が足りない(3mm程しかない)のをどうにか逃げることにした。では時系列でどうぞで、これが5年10ヶ月後の画像。ちゃんと生着している。よかったねー、抜かずに済んで。

2021.11.08

コメント(4)

-

今日の抜歯再植術シリーズ2.10

40代女性、左下7Per、自発痛+++++今日見てくれ、、、痛くて3日寝ていない、、、!!!レントゲン写真では歯根膜のほとんど全部が肥厚しているというより膿瘍化している。歯根膜炎がひどいので、痛いはずだ。噛めないのでご飯も食べられない。流動食やヨーグルトでしのいでいた。遠くからの方だったのだが、5年前に別の歯を抜歯再植した方だったので、仕方なく夜だったら来ていいよ。。と言ってしまった。訊いてみるとこの歯は最初に痛くなった時に4年も根管治療を続けていたそうだ。こういうのよく聞くんです。漫然と10年通い続けたとか。それで最終的に、うちに来られた時には抜歯寸前になっている。話を伺ってみると、水酸化カルシウム製剤充填だったとか。それはどうしようもない時の最後の手段だったのだが。。そんなんでこんなポストの長いメタルコアをがっつり入れるなよ〜。。外せないよ〜、、再治療できないじゃないか〜、、でも、その先生は引退して歯科医院はもうない。うちでコアを途中まで外そうとしてみたが、無理。切削バーの振動で痛い、バーがメタルコアの先端まで届かない、多分歯が壊れる。どうせ抜歯再植しかないので、コア除去は諦めた。冠を外すときも、外した後も臭い。硫化物系のいわゆる虫歯臭だ。もしかしたら歯根が破折しているのかもしれない。とりあえず冠除去して抗生剤を出せば、痛みは治るはずなので、来週抜歯再植することにして今日は終わった。隙間に3◯IX+α-TCPセメントを充填してCRでカバーしている。では時系列でどうぞ。つづく

2021.11.07

コメント(0)

-

今日の充填治療5.4(超上級編:外傷性の虫歯)

この方も同じ方で40代男性。今日は左下7のインレー2次カリエスというよりは咬合性外傷で、歯冠崩壊寸前だ。ぐずぐずになっている。咬合性外傷というのは怖い。もっと怖いのは患者本人に自覚がないことだ。では時系列でどうぞ

2021.11.05

コメント(0)

-

今日の充填治療5.3(超上級編:外傷性の虫歯)

この時の3年後、2018年10月のことだ。ふと見ると、歯茎部のCRの下に大穴ができている。GA(歯肉膿瘍)もあるし、神経は失活しているように見える。とりあえずGP(歯肉切除)してみると、通常治療法ではお手上げだ。CRで再建した後、歯髄の処置もした。近心根は上手くいかなかったのだろう。今回再根治している。手前の右下5にも歯茎部カリエスが認められるので同時に修復している。では時系列でどうぞ

2021.11.05

コメント(0)

-

今日の充填治療6.0(超々上級編:ストリップスが使えない症例)

40代女性、右下6、インレー2次カリエス、咬合性外傷この症例は長年手がけた充填症例の中でも屈指の難症例だった。この方はシェーグレン症候群と呼ばれる腺組織の自己免疫疾患で唾液があまり出ない。5分間の唾液採取テストでも2ccとかだ。通常は6〜10ccなのだが。もちろん唾液の緩衝能は最悪で唾液は常に酸性に傾いている。ミュータンス菌も最悪レベルのClass3だ。これでこの程度で済んでよかったとも言える。この症例が難しいのは遠心舌側の歯肉縁下の症例で直視下では全く作業ができず、ミラーテクニックしか使えなかったところだ。何度諦めようかと思ったことかw唾液が少なかったことが幸いし、唾液と戦わなくて済んだことは。。では時系列でどうぞ5.0

2021.11.04

コメント(0)

-

壁紙の補修3.8

今日は朝から作業をして、夜になってやっと終わった。。結構疲れる。。目地のシリコンが硬化したら養生シートをはがして終わり。まだ元には戻していない。

2021.11.04

コメント(0)

-

壁紙の補修3.7

残り5枚になりました。難しいところは抜けましたので、明日には完成するでしょう。なかなか進みませんね。。w

2021.11.04

コメント(0)

-

今日の充填治療5.2(上級編:ストリップスを使わない症例)

これも前回の方で、右下45、インレー2次カリエス咬合性外傷の所見の1つに歯茎部にギザギザの欠けが見られることがある。一番綺麗な充填前の画像に矢印を書き込んだ。いわゆるWSD(楔状欠損)とも違うようだ。これが育ってWSDになるような気もするのだが、まだ確認したことはないと思う。注意して見ていくことにする。では時系列でどうぞ一体どうやってするんでしょうね??w

2021.11.04

コメント(2)

-

壁紙の補修3.6

この壁面は3×6のアルミ複合板12枚なのだが、まだ5枚目だ。

2021.11.03

コメント(0)

-

今日の充填治療5.1(超上級編)

右上5、インレー2次カリエス、自発痛ーこれも前回と同じ方で、咬合性外傷がひどいのだが、自覚がない。まだ痛くなっていないので、そんなに悪いとは思っていない様子だ。咬合崩壊一歩手前まで追い込まれている。通常治療ではあっという間に総義歯になっていく症例だ。今回も通常治療では神経を取って差し歯になるのだが、それは慎重に避けた。これでも神経は生きている。レントゲン写真のbefore/after だ。before 術前after1年後エナメル質だけが残っており象牙質はほとんど溶けている。象牙質だけが溶けてエナメル質が残るのは硬さが異なるからではなく、電気化学的な自然電位(イオン化傾向)の違いによる。象牙質が腐食電極になりエナメル質が対電極になるので、象牙質だけが選択的に溶けるのだ。分かり難いと思うのだが、3つの角度からの画像だ。修復過程というよりは虫歯の内部がどうなっているかに焦点を当てた。では、時系列でどうぞ口蓋側のエナメル質があまりにも薄いというか、象牙質がぶよぶよというか、象牙・エナメル境界から折れた。

2021.11.03

コメント(0)

-

今日の充填治療5.0(超上級編)

40代男性、右下6、インレー2次カリエス、自発痛ーこの方は咬合性外傷があるのだが、自覚はない。2次カリエスにはなるし、歯茎部のカリエスにもなる。典型的な咬合性外傷の所見なのだが、ご本人は、は?、という感じだ。この右下6は2015年が最初の治療なのだが、何度か再治療をしている。歯茎部カリエスになる。そしてとうとう近心根が壊死してしまったが、これも自覚症状がない。近心根の陰影が大きくなっていくのが分かると思う。2019/10/262020/10/302021/10/31今日は6年前、2015年の最初の2次カリエスの治療の画像だ。はっきり言って、超絶技巧を要するCR充填だ。この時はストリップスを使用しているが、どうやってやるのか分からないレベルだと思う。では時系列でどうぞこれは次の年の2016年の画像だ。つづく

2021.11.01

コメント(0)

全50件 (50件中 1-50件目)

1