2024年12月の記事

全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ13.1

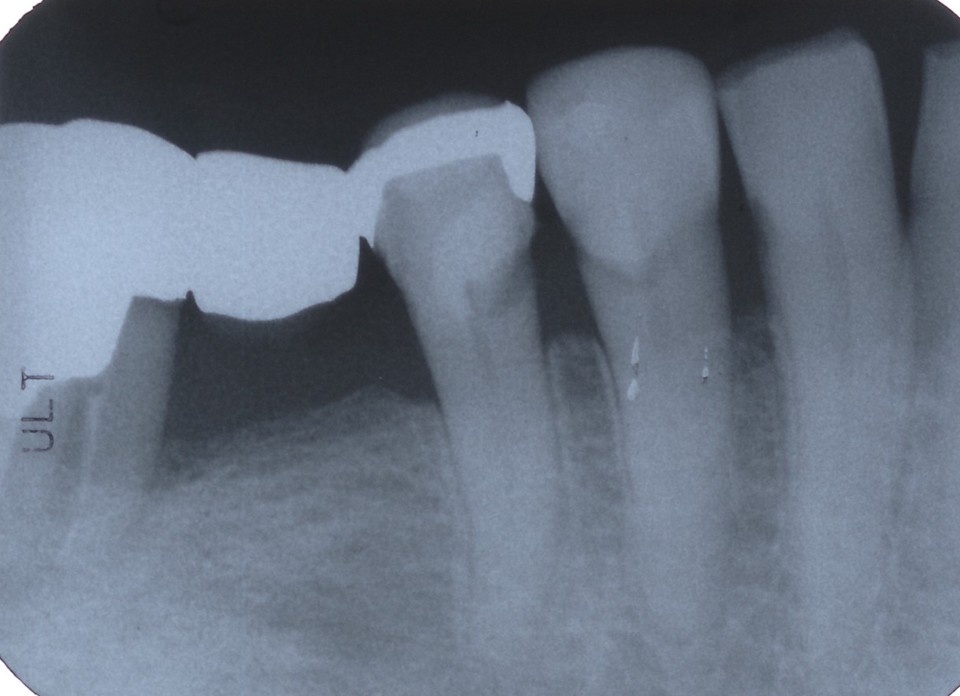

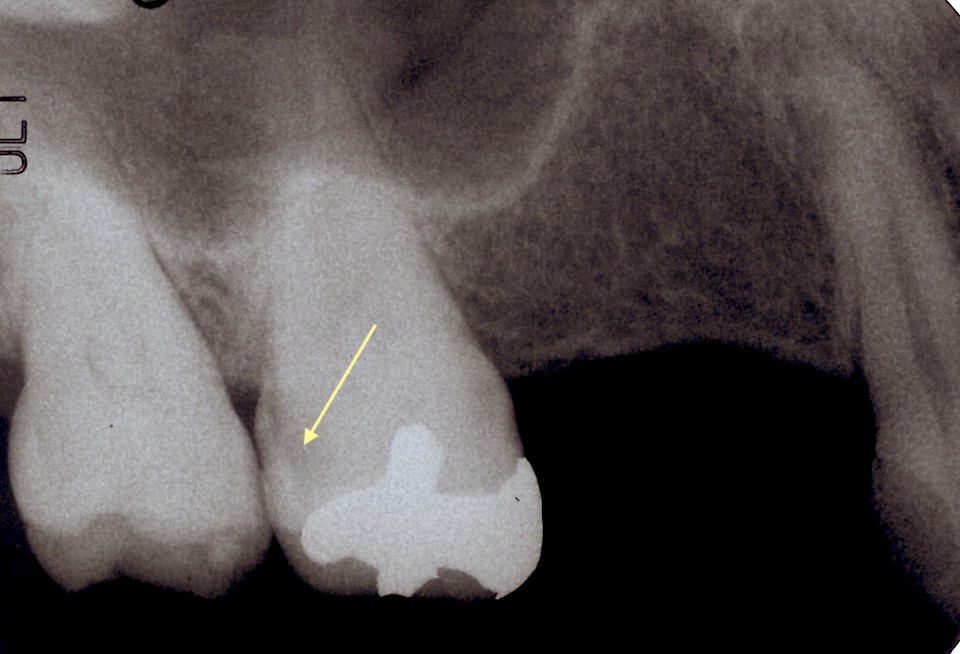

今日は大晦日で大掃除や部品の整理を終わりたい。部品取りに確保しておいた重いYAMAHA B-I(36kg)を何台もイナバに運び込んだので、足腰が痛くなった。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202412280001/60代男性、2次カリエス多数、左下5自発痛++多臓器転移の腎臓ガンで今年になって数回手術を受けて動くのも辛い状況になった。動かないと虫歯になる。もちろん喋らないし、口腔内は低酸素状態になる。虫歯の電気化学説ではハイドロキシアパタイトの酸素濃度差腐食が起こる。とりあえず、痛い歯をなんとかしなくてはということで今日は右下だ。レントゲン写真ではよく分からないが、ブリッジの支台になっている右下5のようだったので揺すってみると脱離していて内部が虫歯になっていた。とりあえず除去して3MIX+α-TCP+CRで修復した。これで痛みは治って人心地付いたらしいのだが、残りの2次カリエスをどうしたものかとげんなりしている。削って被せる式の治療というのは人生の終末期にはどうにもならなくなる。削らないと結構大丈夫なんだが。

2024.12.31

コメント(0)

-

50年代シリーズ6(東通工製P-3型)

大掃除中に筐体にカビが生えていた70年前のテープコーダーという録音機を綺麗にしていた。当然オール真空管だ。50年代シリーズはシリーズと呼べるほどには数が少ない。なぜならその頃はまだ高度経済成長期が始まったばかりで、工業製品はまだまだ高価な貴重品で初任給どころか年収をかけないと手に入らないものだったから出回っている数が少ないのだ。この製品は東京通信工業製で今のSONYの製品だ。1954年のカタログに出ている。日本で一番多く使われている。お値段は69,500円と書いてある。69,500円というのは、当時の高卒の初任給が5,900円だったそうなので、ざっと1年分の年収に相当する。今の200万円近い。今だったら車が買えないことはない。そんな感じのお値段だ。東通工のエンブレムも七宝焼なのかエナメルなのか、お金がかかっているように見える。今のように大量生産ができるという品ではなかったので、高価なものになっているが、今後はどうなるか分からない。資源エネルギーの減耗とともに大量生産大量消費ができなくなると値段は上がってくるだろう。スマホが100万円という時代が来る。それどころか脳内チップ埋め込みでAIに支配されるマトリックスの世界が来るかもしれない。そのような大規模システムの維持ができるほど電力供給能があるとも思えないが。

2024.12.30

コメント(1)

-

年末の大掃除2

使っていない機器を撤去してイナバに移したらスッキリした。イナバの1つがパンパンになったが。電子系の作業部屋のシステムはHS-1500改をデジタルチャンデバで定電流マルチ駆動しているが、チャンデバのRoland AP-700の1チャンネルにパチパチノイズが乗る。コンデンサーが劣化しているのか、数十個あるので交換が面倒。。どうしようか思案中。究極シリーズのHS-400は問題なく鳴っている。まだ新しいからね。他の機器は20〜40年経過品だから、いつ壊れるかドキドキものだ。ここで聴けるのはアナログレコード、CD、デジタルFMチューナー、ネット配信だ。

2024.12.30

コメント(0)

-

年末の大掃除1

今日から年末年始の休みに入ったので、新年からはフルレンジ試作機の製作に取り掛かろうと、大掃除と全ての部屋の模様替えを始めた。HS-400のデジタルチャンネルディバイダーマルチチャンネル定電流駆動システムはCDの他に、FM放送とオープンリールテープとカセットテープを聴けるようにした。HS-10000用のシステムは変わらず。YAMAHA B-Iでの駆動で、アナログレコードを掛けるためのプレーヤー、レーザーターンテーブル、NOS DAC 、4fsOS 4パラDAC、SACDプレーヤーなど。YAMAHAの1000番シリーズはオブジェ。

2024.12.29

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ13.0

60代男性、2次カリエス多数、左下5自発痛++多臓器転移の腎臓ガンで今年になって数回手術を受けて動くのも辛い状況になった。動かないと虫歯になる。もちろん喋らないし、口腔内は低酸素状態になる。虫歯の電気化学説ではハイドロキシアパタイトの酸素濃度差腐食が起こる。とりあえず年末年始だし、痛みを止める必要がある。その他の歯は後回しにする神経はないので痛くはないはずだ。連冠を壊して歯質を出して3MIX+α-TCPで直覆しCRで再建するだけだ。一番時間がかかったのは連冠を壊すところだ。

2024.12.28

コメント(0)

-

CDラック増設

既設の壁シェルフに棚を増設して床に転がっているCDやSACDを片付けた。棚板をカットした時の丸鋸の鋸屑が目に入って痛い。

2024.12.28

コメント(0)

-

CANON の接写用カメラセット

口腔内カメラとしてうちで使っているのはこんな感じなのだが、マクロレンズは今は生産終了品になっている。これが一番重い。。カメラ本体はEOS D30というデジタル一眼レフの初号機から持っているが使いすぎてシャッターが壊れてもう使えない。2000年頃に導入したが、当時は高かった。今はEOS 60D、70Dを使っていて更新はそこで止まっている。リングライトはMR-14EX IIと混在している。4セット稼働している。EF100mm F2.8 マクロ USMマクロリングライト MR-14EX EOS 60D

2024.12.26

コメント(0)

-

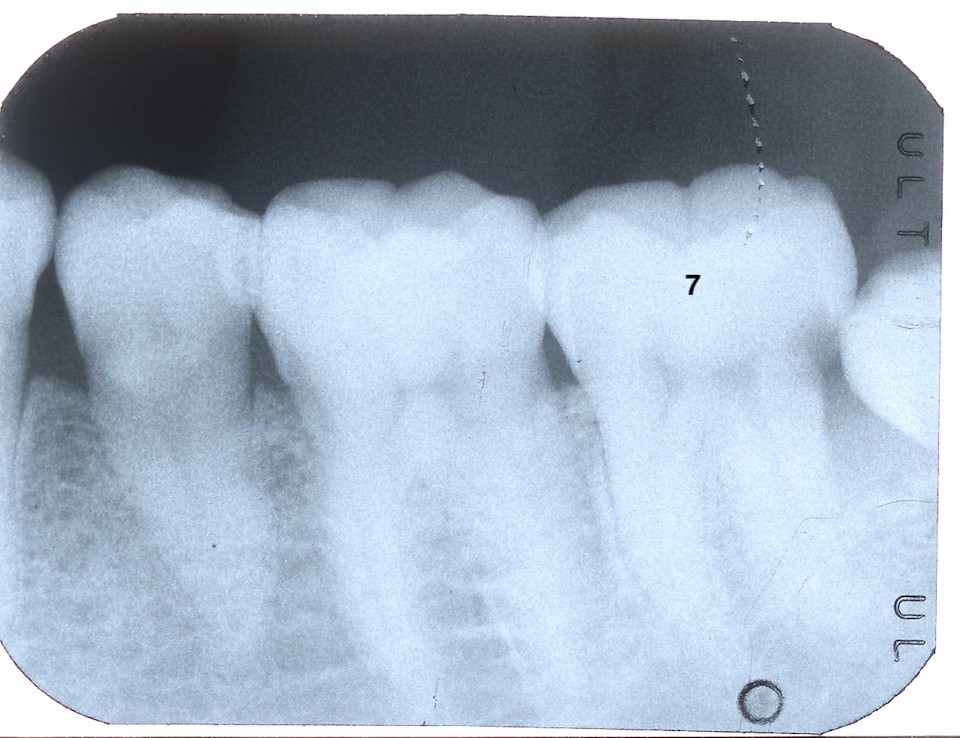

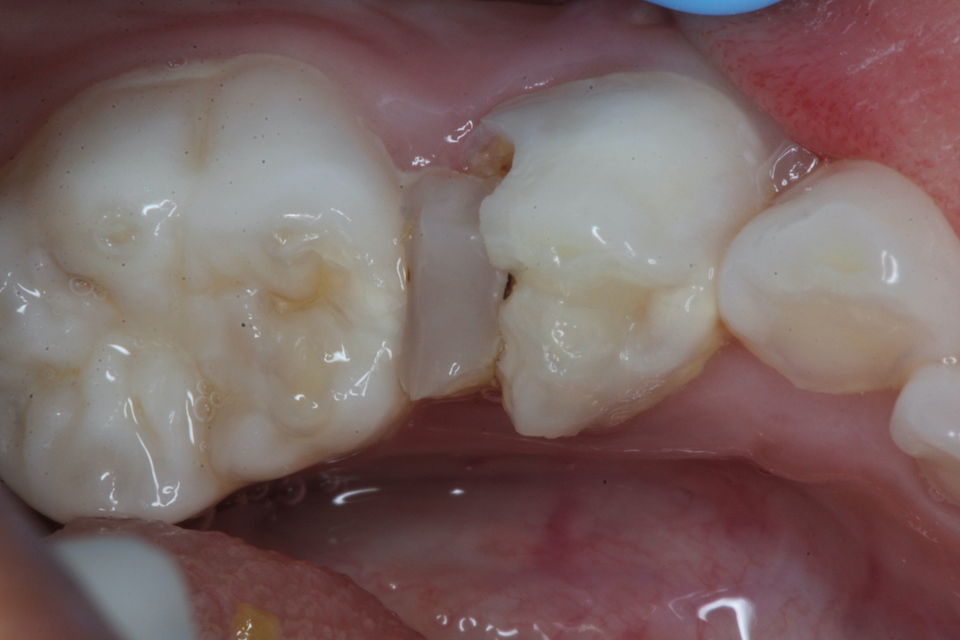

ストリップスを使わない隣接面CR5.7(CR破折)

40代男性、右上7、CR破折、咬合性外傷食いしばりをしているのだが、気になって眠れないということでナイトガードの装着を拒否しておられる。歯冠にはクラック多数。この歯だけではない。このCRも数年前のものだが、今回破折していた。再治療ということになる。7番だし直視できないので、CRでの修復は困難だ。では時系列でどうぞ

2024.12.25

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.51

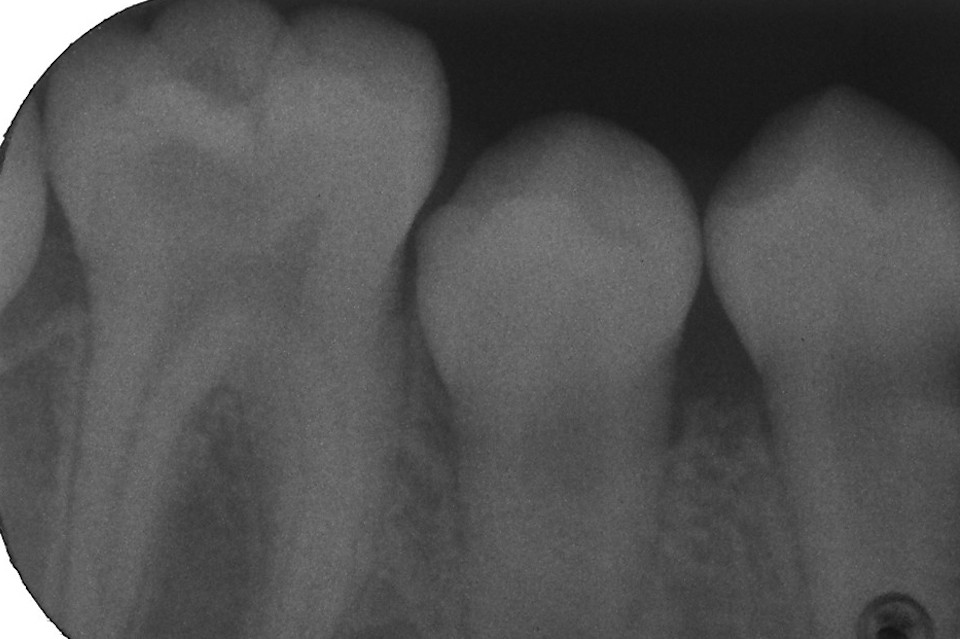

今日はクリスマスイブでこんな記事を見ている人はいないと思うが、半ば義務感で前回のつづきをアップしておきたい。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202412230000/現在14歳女子、右下6、自発痛+、咬合性外傷前回から3年経って、痛くなったとか。白くなっている咬頭部分の直下は虫歯で内部の歯質は失われている、CRが歯質から接着が剥がれたか、もしくはクラックから漏洩したか、虫歯の直接の原因はそんなところだろう。CRを除去してみるとα-TCPはほとんど失われている。α-TCPは象牙質よりイオン化傾向は大きいと思われるので、溶けてしまうまでは歯質を守ってくれる。3年前と異なり2次象牙質ができていたので、軟化象牙質はある程度除去できた。遠心の隣接面カリエスとクラックも見える。冠部象牙質はほとんど除去した。ペラペラのエナメル質が残っているだけだ。今回も3MIX+α-TCPで覆ってCRで内部を補強し歯冠を再建した。こんなことができるのか?と多くの歯科医師は思うかもしれないが、神経を取るという明らかに歯牙の寿命を縮めることを先送りできたと思う。

2024.12.24

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.50

当時11歳女子、右下6、自発痛+、咬合性外傷小さい頃からテニスをやっていて食いしばり癖がある。しかも開口系の噛み合わせで、大臼歯部に咬合ストレスが集中する。虫歯自体は典型的な象牙質とエンメル質のイオン化傾向の差による異種金属接触腐食によるものだ。3年後のこの歯がどうなったか次回アップすることにする。レントゲン写真では歯髄まで皮一枚まで虫歯が迫っている。通常神経を取る治療になるのだが、保存を試みた。軟化象牙質は全部除去していない。α-TCPでどの程度再硬化するかみていたのだが。次回は3年後。

2024.12.23

コメント(0)

-

ホールのキャビネット6(初薪ストーブ)

今日は多量のジャンクをイナバに片付けて、キャビネットを置いた。ジャズレコードも入れてみた。外気温が3℃と寒くなったので薪ストーブに火を点けてみた。

2024.12.22

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.6(CR脱離)

40代男性、右上1、CR脱離、2次カリエス前歯の虫歯は目立つので気分も落ち込む。笑うことも躊躇せざるを得ない。前歯を修理するだけで気分も明るくなるので、とても嬉しい。前歯のCRは直視下での作業になるので、簡単だろうと思う。慣れるとストリップスを使うよりも綺麗にできるので、是非やってみて欲しい。ただ、CRやボンディング材などはなんでも良いわけではないと思う。では時系列でどうぞ唇側口蓋側

2024.12.21

コメント(0)

-

ホールのキャビネット5

2台目に足を付けたのでこのプロジェクトは終わりですが、最初はコンクリート壁に縫い付けるつもりだったので、奥行きが狭い。24.5cm程しかない。スピーカーハウスを片付けてソーラーハウスに引っ越しを進めているのだけれど、LPレコード(30cm×30cm)が200枚ほど見つかって、それをこのラックに納めたいのだけれど、ちょっと奥行きが足りないような気もする。

2024.12.21

コメント(0)

-

ホールのキャビネット4

やっと足が中国から届いたので取り付けてみた。最近中国からの輸送に時間がかかっている。発注から3週間かかった。何が起こっているのだろう?

2024.12.21

コメント(2)

-

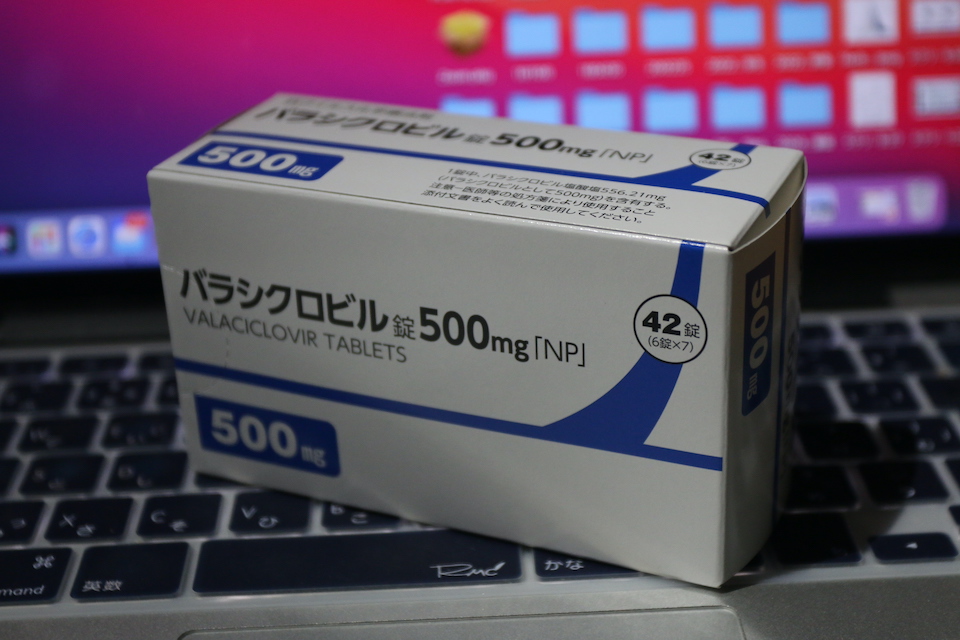

近未来の根管治療法1.41(ヘルペス性の歯痛?)

僕がヘルペスウイルスが原因とされる症状に向き合ったのは20年近く前で、僕のスピーカーの師匠の河村先生が目眩(めまい)に悩んでおられて、彼からゾビラックスという抗ウイルス薬が入手できないか?という相談を受けた。それはヘルペスの薬で歯科でも入手できるので取り寄せてみた。通常の処方よりも多い量を長期間に渡って飲む必要があるのだが、詳細は忘れたが200mg 100錠入りを2箱取り寄せた。1箱目を飲み切っても治らなかったようだが、2箱目で治ったそうだ。ちなみに通常の処方はヘルペス性口内炎で1日5錠、5日分だ。「めまいは治せる!」という七戸満雄という先生が書かれた本があって、河村先生はこの本を読まれたようだ。レビューを参照していただけると分かるのだが、全然治らない人もいるのだが、治る人の方が多いという印象を受ける。処方はバルトレックス(バラシクロビル)錠 500mg、1日3錠8時間毎、2週間というのが標準らしい。副作用は比較的少ない薬で腎臓代謝なので腎臓が悪くなければ大丈夫だと思う。話は前回に戻るが、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202412200000/患者から話を聞くうち子供の頃からある痛みの症状で、Perでもなく、咬合性外傷による歯根膜炎でもないとなると、上記の経験もありヘルペスを疑うことになる。通常歯科領域で見られるヘルペス感染症の症状は帯状疱疹、ヘルペス性口角炎、口内炎だが、下顎の6番の感覚神経は三叉神経の下歯槽神経の支配領域の一部なので、最も抹消の6番に限局した神経叢にヘルペスウイルスが取り憑いていることは十分に考えられる。原因不明の歯痛がある場合は後でトラブルが起こる、安易に神経を取るというのではなく、抗ウイルス薬を試してみるのも良いかもしれない。保険診療ではないが。

2024.12.20

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.40(ヘルペス性の歯痛?)

40代女性、右下6、Per?、違和感?痛み?この時の続きというか、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202107170000/処置後痛みが治ったのは1週間くらいで、その後も痛みというのか、違和感というのかが続いているというので、再度開けてみた。 近心頬側根付近から出血したので、バーでパフォったと思ったのだが、前回も同じだったそうだ。思い出せないが。とりあえず止血して3MIX+α-TCPで埋めた。通常はこれでOKだ。止血が完全でなくても構わない。処置後に患者に聞いたのだが、実は子供の頃からこの歯には違和感があったというのだ。神経を取ったのも若い頃だったとか。僕は神経を取ったのは2013年の最初の来院よりも少し前かと思ったのだが、そうではなかったようなのだ。これには少し驚かされた。2013年の初診時のレントゲンではPerではなかったように見えたからだ。2021年には症状が強く出ていてPerになっているのが分かる。根尖付近にパフォレーション:穿孔があってそこに細菌感染したように見えたので、冠を除去して内部の処置とCRで歯冠を再建した。同日の処置後これが今回2024年。3年前と比べてみるとPerは改善しているように見える。しかし、痛みだか違和感は取れないという。患者と色々話していると面白い話が聞けた。つづく

2024.12.20

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.5(インレー破折)

40代女性、左上5、ハイブリッドレジンインレー破折破折して数ヶ月放置していた。しかしその前から内部は2次カリエスが進行していたと思われる。神経は取られていて、CRコアが装着されていた。インレーは辺縁部はセメントは効いておらず、隙間ができていた。軟化象牙質(虫歯)を除去すると、ペラペラのエナメルしか残っておらず、処置中に破折して残根状態になることを恐れた程だ。通常は卵の殻状態になったエナメル質は切除してコアを立てクラウンを作成することになるのだが、CRで歯冠を再建するのならペラペラで咬合力で剥離するかもしれないエネメル質でもあった方が再建しやすい。では時系列でどうぞCRコア削除中、内部の歯質はほとんどない根管充填材が見えた。根管充填材は根管に緊密に充填されることが理想だが、あくまでも理想に過ぎない。実際には細菌が侵入できる隙間が存在することの方が多い。だから3MIX+α-TCPで根管を塞ぐ。これで細菌の侵入を防ぎ、隙間や象牙細管から薬剤が浸透し、根管内部の細菌を殺すことができる。つまり根管充填材を外さなくても3MIX+α-TCPを使えば根管治療ができるということだ。1次CR

2024.12.18

コメント(2)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.4

40代女性、右上6、遠心カリエス、自発痛-レントゲン写真ではそれほど広がっているようには見えなかったが、開けて見るとかなり広がっていた。既存のメタルインレーを除去するところから、合着セメントを除去するまでセメントは効いていない、簡単に外れた。内部はFeS:硫化鉄で汚れている、これは硫酸塩還元細菌が侵入していたことを示している。FeSで覆われている限り虫歯は進行しない。FeSには水素イオンの伝導を妨げるからだが、このことも現代歯科医学ではまだ知られていない。遠心の虫歯に咬合面からアクセスしてトンネリング技法でCR充填するつもり。ストリップスが歯間に入らなかったので、ストリップス無しでCR充填した。総じて使わない方が気泡やボイドができず、辺縁封鎖性は良好になる。FGラウンドバーが突き抜ける。麻酔は使わない。痛みが出たらそれ以上削る必要はないからだ。麻酔を使うと露髄しても痛くないので、後で痛くなって評判を落とすのが怖いので、神経を取るのだ。かなり虫歯は深い。CR充填ができるのか信じられない歯医者は多いと思う。しかもストリップスを使わずにだ。歯肉同縁まで虫歯が進行している歯髄側の軟化象牙質は露髄させないために残している。このくらい虫歯が大きいと神経を取るしかないと一般の歯医者は思う3MIX+α-TCPで軟化象牙質は再硬化する1次CR

2024.12.17

コメント(2)

-

残根上のCR6

90代男性、左上2、歯冠破折ご飯を食べているときに突然折れたが痛みはないということで来られた。90になっても前歯が折れるとか、見かけもあるし、ショックだ。しかし2次象牙質ができていて露髄はしていない。歯根深部の歯髄も2次象牙質で細くなっているか見つからないかもしれない。高齢になると、このような歯を通法にしたがい、神経を取って型取り冠をセットするなど何度も通院が必要な処置をする体力がない。治療自体が困難かもしれない。一度で終わるしかないと思ってその場でCRで歯冠を作った。ただ前歯部は側方力に弱いので、スーパーボンドで両隣接歯と接着固定した。患者は1回で治るとか感動的だとおっしゃる。では時系列でどうぞ折れた歯を当ててみたが、唇側にハミ出ていてまた折れそうなので、これは使わないことにした。ディンプル形成

2024.12.16

コメント(2)

-

レンジファインダーカメラ2

KONICA SⅡ(エスツー)というカメラは1961年発売当時価格23,300円だそうで、現在の価値基準では30〜40万円くらいするもののようです。昔はカメラは高価なものというイメージだった。セレン受光器は反応しているが、絞りシャッター連動機構は機能していないようだ。ま、ヤマカンで撮れると思うが。他は大丈夫のように思えたので、アナログのフィルムを買ってきて装填してみた。FUJIFILM SUPERIA PREMIUM 400という商品だ。36枚で2,000円程する。デジタルと違ってその場で見ることはできない。現像、焼き付けという工程が必要だ。それなりに費用がかかるので、1枚撮るのにも気合が入るというものだ。

2024.12.15

コメント(2)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.3

30代女性、左上4、遠心隣接面カリエス、咬合性外傷メンタル的な問題があり食いしばりが止められない。メンタルの問題は僕の管轄外なのだが、メンタルと歯のトラブルは関係があるように思う。この方には外傷性にクラックが多数あるが(例えば左隣の左上5の遠心の黒ずみ)、破折や大きな虫歯には至っておらず、クラック内部に黒色物質(硫化鉄:FeS)が見える。これは硫化鉄を代謝する硫酸塩還元細菌という嫌気性菌が生息していることを示している。この黒色物質があると虫歯には至らない。僕が提唱する「虫歯の電気化学説」によれば硫化鉄は水素イオンの伝導を阻害するので虫歯にはなりにくいと説明できる。経験的に黒い虫歯は進行が遅いと言われてはいるが、現代歯科医学ではその原因は知られていない。しかし4番は虫歯が白く浮き出て見える。これは象牙質が虫歯で透明性を失っているからだが、これは虫歯が急速進行していることを示している。この急速進行の原因はクラックが広がり好気性、通性嫌気性の酸産生菌が優勢になってきて虫歯内部が酸性環境となり、象牙質とエナメル質の自然電位差による異種金属接触腐食が始まったからだ。白い虫歯は早期の介入(治療)が必要になるエナメル質を開けてみると内部は伽藍堂だ治療過程はいつもと同じなので省略する。辺縁隆線は外した。3MIX+α-TCP1次CR

2024.12.14

コメント(0)

-

HS-5000と自作6C33C-BアンプとTDA1541A DAC 2

今日は模様替えで6C33C-B真空管アンプをローボードに置いてみたので、鳴らしてみた。冬は真空管に限る、夏は地獄だが。掛けているのはアート・ペッパーのミーツ・ザ・リズムセクション 1957年録音盤、音が良いので有名な一枚だ。

2024.12.13

コメント(0)

-

ホールのキャビネット3

1台目が組み上がったけれど、足がまだ来ない。今回は壁に縫い付けないので、両サイドの補強板は省略。物置にとって置く。

2024.12.13

コメント(0)

-

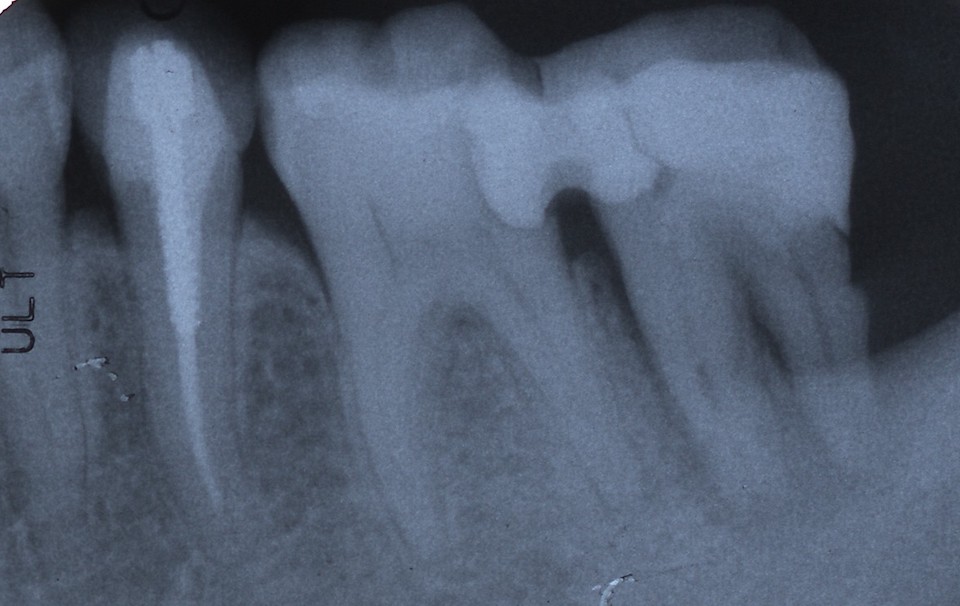

1回で終わる根管治療21(α-TCP+3MIXによる根管充填、無菌性歯髄炎の歯科医師向け具体例)

40代男性、右上2、歯髄壊死、Per、フィステル有り、根尖相当部圧痛有り、咬合性外傷(食いしばり等)古い小さなCR充填があるだけなのだが、歯髄が壊死していた。冠部歯髄を開けて見てみたが、空っぽで歯髄は溶けて無くなっていた。フィステルがある。押すと痛い。髄腔を開けたときに腐敗臭はしなかったので、歯髄内部に細菌感染しているようには見えなかった。CRに隙間があって細菌感染したようにも見えなかったと言うことだ。無菌性の歯髄炎には経験上2種類ある。1つはCR壊疽と呼ばれる現象だ。最近は見ることがない。CR充填をしたのも随分前だったとのことで、30年以上前の話だが、CR壊疽と言う現象があって、CR充填後に歯髄壊死が起こると言うのが頻繁に見られた。この場合痛みは無く、いつの間にか歯髄が壊死しているというものだった。髄腔を開けた時に独特の臭気があったような気がする。原因としてマイクロリーケッジ(微少漏洩)とか、レジンの未重合モノマーのBis-GMAの細胞毒性により歯髄が壊死するとか論争があったが、いつの間にか終息した。多分後者だったと思うが、メーカーは残留モノマーを減らす方向で改良したのだろう。メーカーも口を拭って発表もしないので事実は闇の中だ。もう1つは外傷性の歯髄炎というものだ。この現象はまだ知られていないと思う。咬合性外傷により血管が損傷し血栓等が歯髄の毛細血管に詰まって起こる塞栓症とか梗塞と僕は呼んでいる。この場合沁みるとか自発痛とかがある。歯髄が失活してしまえば痛みはなくなる。新型コロナのワクチン接種後にも見られた。血栓ができるのだろう。実際に治療後の咬合調整時には下顎の前歯と強く当たる部分があったので削合調整した。患者は強く噛み締めていた時期があったということなので、外傷性歯髄炎の可能性はある。根管治療は根尖確保とかアピカルシートの形成だとか、根管の開拡とか乾燥工程とか根管充填材による緊密充填だとか、はっきり言って器具破折事故とか根管感染を招くだけの、実際は誰もやっていないしできもしないない西洋歯科医学の絵空事を必死こいてやる必要はない。超音波スケーラーのエンドチップで根幹内を一通り洗浄するだけだ。出血したらそれ以上残存歯髄を追求する必要はない。止血剤としてボスミン液を入れるだけだ。ファイルでいじって根管内部を傷つけ汚染させるだけの無駄なことをする必要がない、ということだ。根管内の乾燥も必要ないし、3MIX+α-TCPによる根管充填には緊密充填も必要ない。根管内壁に塗り付けるだけ、部分的に塗れていないところがあっても根尖に届いていなくても差し支えない。根尖は勝手に閉じる。歯髄が残っていても2次象牙質ができる。2次象牙質ができず露髄したままでも歯髄息肉になっているとしても根管内に感染させなければそれで良い。人間の体は強い。では根管処置の要所の画像を時系列でアップする。処置前根管口明示エンドチップで歯髄の失活の有無や根尖口の状況を探りながら根管内を超音波洗浄する1次充填、根管内の乾燥は必要ない、歯根と横向きにエアブローして水分を吸い上げるだけで良い。どの道精製水練りの3MIX+α-TCPを充填するからだ。先程のエンドチップで可及的に内部に押し込み塗り広げる。緊密充填をする必要もない余剰水分やα-TCPは細菌汚染されていない既製の小さな綿球で拭う2次充填、3MIX+α-TCPの50%クエン酸水練りでカバーする。精製水練りは固まらないのでCR充填ができないからだCRのボンディングシステムで緊密封鎖する。CR以外は漏洩するので失敗する。セラミックスの冠を勧めて儲けようなどという色気は捨てるしかない。

2024.12.13

コメント(0)

-

フルデジタルFMチューナー Conclusion C-FT1000 その4

やっと5素子のFMアンテナを揚げて結線した。感度も良くなったし、マルチパスも減ってIM 0.16%と直線性も改善した。ノイズも歪みも気にならなくなった。これでこの件は終わりかな?つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202411210003/

2024.12.12

コメント(0)

-

近未来の根管治療法1.31

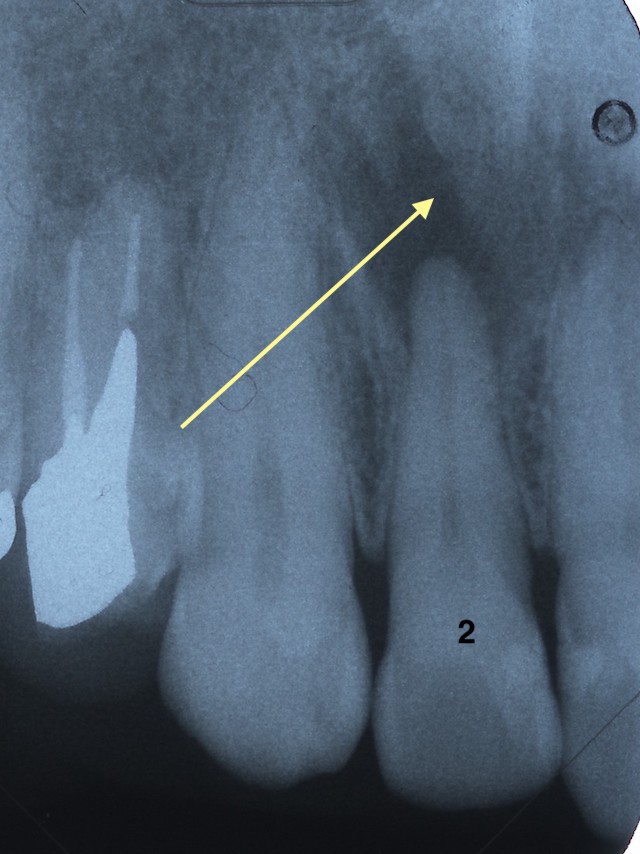

40代女性、左下6、7、隣接面CR破折この時の続きで、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202107160000/左下7は動揺度2.5と抜けそうだったが、今回は動揺度1.0なのでPerは改善していたが、歯槽骨が下がっているので動揺はある。今すぐには抜けないとは思うが。前回から3年5ヶ月後のレントゲン写真だが、他院で破折した部分をCRで応急処置してもらったそうだ。応急処置のCRを除去して、左下6は3MIX+α-TCP+CRで修復、左下7はCRで修復後、ついでに根管処置してみた。エンドチップを根尖付近まで入れると出血したので、歯髄が生きていた。歯髄息肉だとは思うが、そのまま3MIX-α-TCPの2回法で根管充填した。処置前応急処置のCR除去時に歯肉息肉をバーで触れたので出血した止血待ち7番の近心には前回のα-TCPが見える6番7番、6番とCR修復処置を同時進行しているボンディング処理待ち1次CRCR修復が終わって、7番の根管を開けてみた。腐敗臭はしないので細菌感染はしていない。3MIX+α-TCPでの根管充填は緊密充填である必要はないエンドチップで根管洗浄してみた樋状根で根管は2つのようだ。エンドチップにより出血した3MIX+α-TCPの2回法で根管充填。出血していても多少なら問題ない。CRで埋め戻して経過観察。今回は患者の要望で連結固定していない。噛むと7番が痛いそうだが。

2024.12.11

コメント(2)

-

スーパーテクニック・シリーズ23(残根の保存)

40代男性、右下6、残根、Per、自発痛-多分メタルインレーが脱離して歯冠が破折した後、数年間放置していたようだ。遠心の2根は咬合を失ったので挺出している。レントゲン写真を見ればわかると思うが、世界中の歯科医師は100%保存は無理で抜歯するしかないと思う。それでも保存できないことはなく、少なくとも抜歯を先送りすることはできる。今回は再植は見送ったが、次回も保存したいと思うのなら再植しかない。歯肉息肉がしっかり被っているので、麻酔下で切除するしかない。止血ができるかどうかが問題だ。では時系列でどうぞ処置前歯冠部のエナメル質は内部の象牙質が失われていて、根管処置ができないこともありカットした4根ある内、3根管は閉じていなかったので超音波スケーラーのエンドチップで洗浄した歯肉息肉切除前歯質は歯肉縁下5mmと言ったところで、多くの歯科医師は保存を諦める止血待ち3MIX+α-TCPによる根管充填2回法ここからはCR充填、一挙に歯冠を築成する。出血があると接着不良で漏洩が起こることがあるので経過観察が必要だ。その時は潔く再治療する。次回は出血はしないので処置は容易になる。歯根分岐部が清掃不良になりやすいのでジェットウォッシャー等で清潔にしておく必要がある。フロスを通して終わる。感染予防のため抗生剤1日分投与

2024.12.10

コメント(0)

-

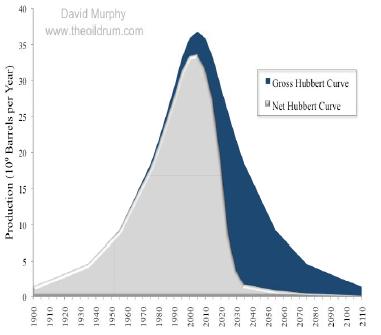

悲観するか楽観するか

もったいない学会のHPを久しぶりに訪れたら、ピークオイル(石油ピーク)がいつだったかという現会長の記事があった。2010年を過ぎてもピークは現れず、IEAの予想では今年2024年以降と言うことになっている。理由はアメリカでシェールオイル・ガスの開発が進んだためとか。それは有り得る。今現在アメリカは 中東を抜いて世界第一の石油産出国になっている。https://shiftm.jp/今後我々はどうするべきかと言う話もかなり熟成している。ご一読をお願いしたい。https://shiftm.jp/author/yashima/以下一部引用ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー引用開始ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー悲観するか楽観するか大久保泰邦 | 2023年5月1日 | シフトムコラム | コメントはまだありません日本半導体製造装置協会(SEAJ)エネルギー効率利用専門委員会「カーボンニュートラルの具体的取り組みと将来の技術動向」(2023年3月17日)での講演より目次1.はじめに2.21世紀に入り石油の枯渇が叫ばれた3.しかし今は再生可能エネルギーで世界は救われるという意識が広まっている 本当だろうか?4.カーボンニュートラルがなぜ登場したのか5.今後世界はどうなるのか1.はじめにものごとのネガティブな面を見ると悲観的になり、ポジティブな面を見ると楽観的になる。私はどちらかと言えば楽観主義者である。心配性の人は悲観的な見方をするが、そんな人とは時々衝突する。エネルギーの将来についても悲観論もあれば楽観論もある。ここではその両論について考える。2.21世紀に入り石油の枯渇が叫ばれた次の図はASPO (Association for the Study of Peak Oil and gas) の会長のキャンベルの2004年に描いた石油・天然ガスのシナリオの図である。この図は在来型の石油・天然ガスの生産ピーク(石油ピーク)は2010年より前に到来することを示している。悲観論者はこれを見て恐怖に慄き、絶望した。https://www.peakoil.net/uhdsg/Default.htmしかし実際は2010年を過ぎても石油ピークは到来しなかった。次の図はIEA(国際エネルギー機関)が2022年のレポートで発表した化石燃料(石油・天然ガス・石炭)の生産の推移と予測である。この図では化石燃料の生産ピークは2024年頃となっている。https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summaryなぜ石油ピークが延びたのか。それは主に米国でシェール・オイル、シェール・ガスの開発が進んだためである。シェール・オイル、シェール・ガスは井戸を掘れば自噴する在来型の石油・天然ガスとは違い、掘っても自噴しないので特殊な技術が必要な非在来型の石油・天然ガスである。米国が開発した特殊な技術とは1970年代オイルショック以来開発していたフラクチャリング技術である。高度な技術であり、それゆえシェール・オイル、シェール・ガスは高価であったが、石油価格が上昇したため生産が可能になった。しかし化石燃料のピークも間近に迫っていることを示している。では化石燃料のピークの後、エネルギーはどうするのか。次の図はMckinseyが2022年に発表した世界のエネルギー生産量の推移と予測である。この図は、エネルギーの生産ピークは2035年で、それ以降は横ばいと予測している。石油・天然ガス、石炭の生産ピークを2025年頃で、それを過ぎると生産量は下がる。これはIEAが示したものと一緒である。この石油・天然ガス、石炭の落ち込みをカバーするエネルギーは主に電気としている。本当なのか。楽観的過ぎやしないか、と疑う。https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-20223.しかし今は再生可能エネルギーで世界は救われるという意識が広まっている 本当だろうか?つづきはこちらhttps://shiftm.jp/%e6%82%b2%e8%a6%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8b%e6%a5%bd%e8%a6%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8b/

2024.12.09

コメント(2)

-

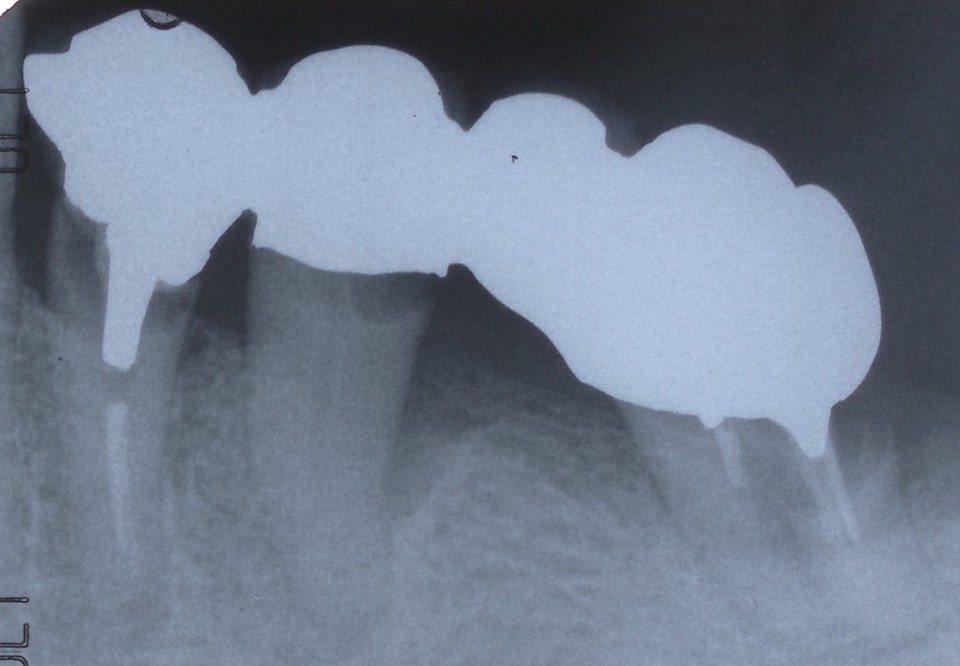

パッチン義歯の製作8(超手抜きバージョン)

70代女性、右上欠損他院で抜かれた、、ということで当院に来られた。早く作ってくれとおっしゃるので、究極の手抜きバージョンだ。通常製法だと時間がかかるし体力も要るのでじじいにはツライ。この方法だと精度も良いし患者の満足度も高く、実作業時間も1時間以内で済む。通常の数分の1だ。技工士に外注しなくても自作も簡単だと思う。省力化、省資源化も望めるので、これからの少子高齢化時代、経済縮小時代、資源エネルギー減耗時代にはピッタリだと思う。フレームは0.9Φのクラスプ線のロウ着け矯正用の硬い即時重合レジンで作る。透明と赤を使い分ける。分離剤はワセリンでOK。人工歯部分はCRフェイシングで、噛み合わせはCRで口腔内で作る。一応咬合器に装着している。下顎は総義歯だ口腔内装着感はいいし患者も大満足だぱっちん義歯は歯面を覆うので装着感は良いが、酸素濃度差腐食つまり歯茎部の虫歯になりやすいので、細いフィッシャーバーを歯茎部から外に貫通させエアベントを設定する。また装着感が良いので患者は付けっぱなしにしたがるのだが、それだと虫歯になりやすいので、食事の時だけの装着を指示しておく

2024.12.09

コメント(0)

-

ホールのキャビネット2

ホムセンでカットしたアカシア集成材19mmを組み立ててみた。横幅は186、高さ74cm、奥行22.6cmカット誤差があるので修正をしながらだったが、こんな感じ。この裏に補強と足を付ける予定。予算は2台分で板代が3万円、足が8本1.4万円と中国製にもかかわらず高い。ま、出来合いの製品を買うよりも安いが。なんでも値上がりがひどい、給料は上がらないのに。スタグフレーションとかいうやつだな。異次元の金融緩和がこうなるのは見えていたと思うのだが。

2024.12.08

コメント(0)

-

逝きし世の面影2

前回は江戸時代から戦前まで日本の農民の人口は80%以上だった、耕すことのできる土地はどんなに狭い土地でも、あらゆる土地が耕されていた、というのはある意味当然だった、ということですね。近い将来、またこうなります。ということで終わりましたが、それが一概に希望がないというわけではない。江戸時代の日本にはヨーロッパ人が驚嘆する「エデンの園」があったというお話です。しかも資源エネルギーが0になるわけでもない。現代科学技術も使える。大きな希望があると言いたいのです。ーーーーーーーーーーーー2009年11月26日の記事ーーーーーーーーーーーーーhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200911260002/ドル底割れ、、とか騒いでいますね、ドル基軸通貨体制も終わりに近づいているということです。ドルだけではない、あらゆる通貨、マネーと言う物の終わりが近づいています。なぜかというと、現代文明は石油に依存していますが、その石油が減耗し始めたのです。マネーには限りがありません、マネーは人間の欲望そのものだからです。紙幣はいくらでも刷れる、それどころかマネーはパソコン上の数字でしかありません。でも資源には限りがあります。人間の欲望に現実がついて来れなくなったのです、需要を喚起しようにも、供給が間に合わない。もう始まっている世界恐慌の根幹にはオイルピークの問題があるのです。今回の経済恐慌にはケインズ政策(ばらまき)は効果はありません。戦後50年掛かってここまできたものが、この先10~20年で元の木阿弥、以下になるでしょう。これは石油生産の図ですが、石油生産の頂点(オイルピーク)は2005年でした。オイルピークを過ぎれば落ち込みは急激です(グレー部分)。額に汗して働かない、他人から搾取して生きていこうという金融資本主義・マネーゲームの時代は終わります。時代は逆行せざるを得ませんが、完全に戻るわけではありません。ではどこへ行きたいのか?だれも教えてはくれません。自分自身で考えるしかないのです。ヨーロッパは石油がなくなれば、元の農奴制に戻るしかないでしょう。そんな時代に戻りたいですか?専制奴隷国家ですよ。かつてヨーロッパから植民地を求めてグローバリズムが日本にやってくる以前、日本には、ヨーロッパ人が驚嘆する「エデンの園」があったのです。それがこの本。部分引用してみます。逝きし世の面影1856(安政3)年8月日本に着任したばかりのハリスは、下田近郊の柿崎を訪れ次のような印象を持った。「柿崎は小さくて貧寒な漁村であるが、住民の身なりはさっぱりしていて、態度は丁寧である。世界のあらゆる国で貧乏にいつも付き物になっている不潔さと言う物が、少しも見られない。彼らの家屋は必要なだけの清潔さを保っている」。むろんハリスはこの村がゆたかだと言っているのではない。それは貧しい、にもかかわらず不潔ではないと言っているだけだ。しかし彼の観察は日を追って深まる。次に上げるのは10月23日の日記の一節である。「5マイルばかりを散歩した。ここの田園は大変美しいーーいくつかの険しい火山堆があるが、できるかぎりの場所が全部段畑になっていて、肥沃地と同様に開墾されている。これらの段畑中の或るものをつくるために、除岩作業に用いられた労働はけだし驚くべきものがある」。10月27日には10マイル歩き、「日本人の忍耐強い勤労」とその成果に対して、新たな賛嘆をおぼえた。翌28日には須崎村を訪れて次のように記す。「神社や人家や菜園を上に構えている多数の石段から判断するに、ひじょうに古い土地柄である。これに用いられた労働の総量は実に大きい。しかもそれは全部、五百か六百の人口しかない村でなされたのである」。ハリスが認知したのは、幾世代にもわたる営々たる労働の成果を、現前する風景として沈殿させ集積せしめたひとつの文化の持続である。・・・・・・・・・・オールコックは1859(安政6)年日本に着任したが、神奈川近郊の農村で「破損している小屋や農家」をほとんど見受けなかった。これは彼の前任地、すなわち「あらゆる物が朽ちつつある中国」とくらべて、快い対照であるように感じられた。男女は秋ともなれば「十分かつ心地よげに」衣類を着ていた。「住民のあいだには、ぜいたくにふけるとか富を誇示するような余裕はほとんどないにしても、飢餓や窮乏の兆候は見受けられない」というのが、彼の当座の判定だった。これはほとんどハリスと同じ性質の観察といってよい。しかし1860(万延元)年9月、富士登山の折に日本の農村地帯をくわしく実見するに及んで、オールコックの観察はほとんど感嘆に変わった。小田原から箱根に至る道路は「他に比類のないほど美し」く、両側の田畑は稔りで輝いていた。「いかなる国にとっても繁栄の物質的な要素の面での望ましい目録に記入されている」ような、「肥沃な土壌とよい気候と勤勉な国民」がここにあった。登山の帰路は伊豆地方を通った。肥沃な土地、多種多様な農作物、松林に覆われた山々、小さな居心地の良さそうな村落。韮山の代官江川太郎左衛門の邸宅を通り過ぎたとき、彼は「自分自身の所在地や借家人とともに生活を営むのが好きな、イングランドの富裕な地主とおなじような生活がここにはあると思った」。波打つ稲田、煙草や綿の畑、カレーで味付けするととてもうまいナスビ、ハスのような葉の水分の多いサトイモ、そしてサツマイモ。「立派な赤い実をつけた柿の木や金色の実をつけた柑橘類の木が村々の周囲に群れをなしてはえている」。百フィート(約30メートル)以上のりっぱな杉林に囲まれた小さな村。1本の杉の周囲を計ると十六フィート三インチ(約5メートル)あった。山峡をつらぬく堤防は桃色のアジサイで輝き、高度が増すにつれて優雅なイトシャジンの花畑が広がる。山岳地帯のただ中で「突如として百軒ばかりの閑静な美しい村」に出会う。オールコックは書く。「封建領主の圧制的な支配や全労働者階級が苦労し呻吟させられている抑圧については、かねてから多くのことを聞いている。だが、これらのよく耕作された谷間を横切って、非常なゆたかさのなかで所帯を営んでいる幸福で満ち足りた暮らし向きのよさそうな住民を見ていると、これが圧制に苦しみ、苛酷な税金を取り立てられて窮乏している土地だとはとても信じがたい。むしろ反対に、ヨーロッパにはこんなに幸福で暮らし向きのよい農民はいないし、またこれほど温和で贈り物の豊富な風土はどこにもないという印象を抱かざるをえなかった」。

2024.12.08

コメント(2)

-

農業のラビット・リミット2

日本は資源大国か?最近、シェールオイル、メタンハイドレート、レアアース、尖閣列島周辺には中東並の石油埋蔵量などと。それを喧伝する政府機関であるJOGMECのエコノミスト、東大の先生方など。本当にそうなら嬉しいが、大事なことを理解しない、それは「資源は質が全て」、そしてEPR=EROI、エネルギー収支比ですEPR、EROIとはインディアンが食料エネルギーとしてのウサギを捕ろうとしています、その追跡エネルギーがウサギのそれを上回ると生きていけません。つまりエネルギー収支比が1.0が最低の生存限界、これをラビットリミットという、もし家族が4人、妻、子供2人ではEPRは4.0必要、文明を支えるには、せめて10、10倍は必要となります。EPR(Energy Profit Ratio)はEROI(Energy Return on Investment)とも言います。以上はもったいない学会の前会長のブログからの引用です。https://oilpeak.exblog.jp/18583633/前回は石油資源のグロス(総量)とネット(正味、純量)の話をしました。ピークを過ぎるとネットは激減すると。その総量でさえ富士山を桝として量ると10%程度しか残っていないという話もしました。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202410050001/しかも正味でいうと絶望的な量になる。しかし資源は量ではなく質(EPR)で考えないといけない。https://localization.web.fc2.com/oil_depletion/netenergy.htmlーーーーーーーーーーーーーーー2010年2月11日の過去記事ーーーーーーーーーーーーーーーーー「もったいない学会」が始めた仕事の中に、E・P・R(Energy Profit Retio、出力エネルギー/入力エネルギー)を測るというのがある。これが1以下なら、骨折り損のくたびれ儲け、まあ、やるだけ資源エネルギーの無駄使いなので止めた方がよい。それどころか、生きて行けない、身の破滅だ、ということです。このことを「ラビット・リミット」と言って、ウサギを捕まえるためのエネルギーが、捕まえたウサギのエネルギーより大きいなら、いくらウサギがいたとしても、インディアンは生きていけない、ということです。今日は農業のEPRはどうなのよ?という話題です。・・自分の庭やテラスで野菜などを栽培してみようか、と思い立ちやってみた方もいらっしゃると思います。それなりに作物ができたり、できなかったり、いろいろだと思います。僕の場合は、まあ、はっきり言って、厳しいね。。というのが正直な感想でした。で、どのくらい厳しいか?ということですが、やはり数値化しないと説得力がありませんね。そこで、「もったいない学会」EPR部会の編になる「EPR評価方法と評価事例集」2009年度版に記載されているデータを元に家庭菜園の「ラビット・リミット」を検証してみました。茨城県にある150平米の畑を5/8~8/25の107日間の内、作業日数47日、延べ188時間で、サツマイモ、とうもろこし、カボチャ、いんげん、その他野菜類24品種を栽培した結果、23915kcalの収穫があった。23915kcal、これが出力エネルギー。一方、入力エネルギーは、、畑まで通うのに車を往復4km使った、291647.7kcal これが一番大きい、これだけで入力エネルギーの98%を占める。これをaとする。トラクターを1日だけ使った、2465.8kcal、これをb、くわ、鎌、スコップその他、4458.9kcal、これをc、入力エネルギーをa+b+cとして、EPRは23915/298572.4=0.08趣味ならともかく、やるだけ無駄です。では、トラクターはまだしも車を使わなければどうなるか?入力エネルギーをb+cとして、EPR=3.45まあ、いけるかな。。と思われるでしょうが、このケースの場合、入出力エネルギーが低すぎるので、通常は省略される人間の労働によるエネルギーを計算に入れてみます。人間1人1日2000kcalを消費していると仮定すると、作業時間は延べ188時間ですので、2000/24×188で、この間の労働エネルギーは15667kcal、これをdとする。入力エネルギーをc+b+dとすると、EPR=23915/22591.7=1.06、がんばってトラクターを使わずに耕したとしても、入力エネルギーをc+dとして、EPR=23915/20125.9=1.19、ぎりぎりですね。。でもよく考えると、生きている以上、人間は農作業している時以外でもエネルギーを消費しますよね?で、作付けから収穫までの107日間の人間一人の消費エネルギーは2000kcal×107日=214000kcal、これをeとする。入力エネルギーをc+eとすると、EPR=23915/218458.9=0.109、、しかない。。これはどういうことかというとですね。人間ひとり農業で生きてゆくためには、ざっと、この10倍の広さの農地を10倍働いて(略1年中)維持しないといけないということです。少しでも楽をしたければ、やはり単位面積当たりのカロリー収量が大きい芋類の栽培をメインに据えることでしょうか、でも、日本人なら米を食べたいところですよね。。江戸時代から戦前まで日本の農民の人口は80%以上だった、耕すことのできる土地はどんなに狭い土地でも、あらゆる土地が耕されていた、というのはある意味当然だった、ということですね。近い将来、またこうなります。

2024.12.08

コメント(0)

-

産業別就業者数推移

韓国で戒厳令騒動が起こりましたが、結局昔の軍事独裁政権に戻ろうとするものでした。上手くいくはずもありませんでしたが、それはスムーズに戦争ができるようにするということで、どうしても中露北朝鮮と戦争を起こしたいという黒幕がいるのでしょう。日本でも緊急事態宣言ができるように憲法改正しようという動きがありましたね。安倍元首相が暗殺されトーンダウンしましたが、緊急事態宣言とはヒットラーが政権を掌握した時のツールでした。ま、そう言うことです。マイナンバーカードも同じ流れ、庶民にとっては危ないものでしょう。多くの日本人は本当に大事なことから目を逸らされているのですが、今後石油を始めとする資源エネルギーが減耗していくことが確定しています。それを知っている一部の勢力は焦っているのでしょう。減耗して身動きが取れなくなる前に世界の覇権を握りたいと。ちょっと関係ないような気もしますが、以下の図は日本の産業別就業者数の推移を1950年代からグラフにしたものを元に今後日本がどうなるかと言うことを考察してみたいと思います。1950年代は第一次産業(農林水産業)就業者は就業者人口の40%でした。その後の高度経済成長時代は減る一方で現在3.3%という数字になっています。その分第二次産業(製造業、建設業など)、第三次産業(サービス業など)就労者が増え続けています。この産業別人口の推移は食糧を生産する人は減って、食糧を生産しない人は増えていくのに飢えることがないと言うことですが、別に人が小食になったわけではない。食糧生産能力が上がって、さらに食料の半分以上を輸入に頼っていると言うことです。この生産能力が上がったと言うことは以前統計資料から考察したことがありましたが、実際には食糧は太陽の恵みなどではなく、石油エネルギーが回り回って食料になっているだけでした。つまり現代日本人は石油を食べて生きていると言うことです。その石油が急速に減耗していると言うのが以下の図です。2030年頃には石油の供給能力が無くなるということが予想されています。https://oilpeak.exblog.jp/i3/石油の消費量を見てみると1970年で現在の1/2、1950年では今の1/10でした。2030年以降石油供給ができなくなると1950年以前に戻らざるを得ないと言うことになります。食糧生産が思うようにできず、また食料を輸出してくれるところがなくなりますので、日本人は飢えます。どの位の餓死者が出るかというと人口の半分近いでしょう。見積もりの根拠も以前記事にしていますが、1945年戦争に負けた時の人口は7500万人で食料輸入を禁止されていましたので、餓死者が出る寸前まで追い込まれました。その当時の新聞記事を見たことがあります。朝鮮戦争が始まったので、輸入も解禁されアメリカから食料援助もあり、なんとか餓死は免れました。カロリー計算からの日本が養える人口の上限は7000万人弱。江戸時代の人口は3000万人台。その間になるでしょう。昔の記事を見つけたらリンクを貼ります。今世紀中に日本の人口が5000万人になるという推計は餓死者が出ないためにはまだ足りないかもしれません。資源エネルギーの減耗を想定していない少子高齢化対策は事態を悪化させるだけに終わるでしょう。

2024.12.07

コメント(6)

-

音の良いレコードシリーズ34

今日のご紹介CDもソニー・ロリンズの音が良いことで有名な1957年録音のこれ、ビクターの20bitK2シリーズ盤。シェリー・マンとかレイ・ブラウンとかこれ以上は望めないだろう。50〜60年代のジャズレコードは音が良い。録音システムがシンプルだからだ。真空管を使っているからと言うわけではない。ま、そう言えないこともないが、真空管もプリント基板を使うとダメになる。そう言うことだ。今日もSONY PCM-501ES改+YAMAHA B-I+HITACHI Lo-D HS-10000 で聴いている。

2024.12.07

コメント(0)

-

試作スピーカー18.4(直線カット用治具57)

X軸の横ぶれを軽減するためにリニアブッシュを2連にすることにした。これだと必要なX軸の作業領域1200mmを確保できなかったので、リニアシャフトを1300mmから1400mmに交換した。

2024.12.06

コメント(0)

-

イナバの物置設置0.7

内部に棚を設置して、床をコンパネを加工して補強した。とりあえず物置は完成。カズラのジャングルが無くなったのでスッキリ

2024.12.06

コメント(0)

-

イナバの物置設置0.6

このところ雨続きで野外作業ができなかったのだが、やっと物置の組み立てにとりかかれた。このつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202411240001/基礎のアンカー作業は終わっていたので、午後の作業だけで組み立ては終わった。一からの自作ではなく、既製品の組み立てなので体力的に問題なければサクサクと終わる。とは言え、膨大な段ボール等の梱包材の後片付けまでやったら暗くなってしまった。今日は床をコンパネで補強してコレクション?部品取り?のYAMAHAB-Iなどの場所を取る重いジャンク品を収納させるつもり。

2024.12.06

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ22(外傷性歯牙破折)

30代男性、左上6、歯冠破折、温冷水痛+日頃からストレスフルな生活をされているようで、咬合性外傷(食いしばり等)によりクラックから虫歯、さらに歯冠が破折したようだ。破折面は歯肉縁下に達していたが、今回は幸いなことに歯根は垂直性に破断していなかったので抜歯・再植の必要性は免れた。しかしクラックはある。今後破断する可能性は高い。歯根が縦に破折したときはもちろん、歯肉縁下に及ぶ欠損は通常は修復不能につき抜歯になる。通法では抜歯にしないためには歯冠をカットして歯根だけにして矯正的に挺出(pull up)させて根管治療して、コアの作成、クラウンの作成と進むと言うのがある。また歯肉縁下をCRで充填して根管治療、コアの作成、クラウンの作成と進む方法もある。これらの場合は歯髄の保存はできない。神経は取らざるを得ないと言うことだ。しかし歯肉縁下も含め一挙にCRで修復できるとすれば歯髄(神経)も保存できる可能性がある。歯肉縁下のCRは歯肉が被さっている場合は特に難しい。歯肉切除が必要になり出血のコントロールが難しいからだ。この症例でもボスミンでは止血が困難だったので、止血待ちにトータル30分以上かかった。それでもボンディング処置時間20秒が待てなかった。その間に血液が接着面に押し寄せる。接着面が血液で汚染すると接着不良になる。何度も象牙質の新鮮面を出しボンディング処置を繰り返した。では時系列でどうぞ処置前破断面を歯肉が覆っている。近心隣接面にも多分クラックがある。黒色物質の細菌代謝産物の硫化鉄FeSがあるように見えるからだ麻酔下で電気メスで歯肉切除した。こうしないとCRで覆えないフィニシングラインの新鮮面を出した後だが、少なくとも2、3カ所露髄している。内部はほとんど軟化象牙質(虫歯)だ上の露髄部分はバーが当たった。一瞬痛かったはずだ。下の露髄部分は軟化象牙質のフタをめくったら現れる。スプーンエキスカベーターでほじったら露髄したので、そっ閉じした。この上を3MIX+α-TCPで覆うしかない。普通の歯科医師は何が起こっているのか全く解らないはずだ。こんなことができるなどと言うことは現代歯科医学の常識では考えられないからだ。しかも歯根に垂直性のクラックがある。処置後も対策を取らねば近い将来完全に破断する。3MIX+α-TCPを充填して硬化待ちの間にも血液が浸潤してくるφ1mmのラウンドバーで新鮮面を出すときに露髄部分(そっ閉じ部分)が露出したかもしれないが確認できない。あったとしてもCRで覆えば大丈夫だ。何度も止血処置を繰り返したので周囲が血液で汚れているここからCR充填が始まるデンタルフロスもちゃんと通る破折部分は咬ませていない。少しでもCRが長持ちするように。この後はナイトガードの作成予定。クラックが広がるのを少しでも遅らせるために。感染予防のために抗生剤1日分投与。

2024.12.05

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ21(親知らずのトラブル)

40代男性、左下7、遠心歯根面カリエス、沁みる8番(親知らず)が7番の遠心にひっかって萌えて(生えて)これない症例はよく見かける。問題なのは1つ前の7番の深いところが虫歯になることだ。歯根面(象牙質)が虫歯になるのはエナメル質(歯冠)と比べるとイオン化傾向が高いからだ。もっと若い頃に頑張って抜歯するべきだったのだが、今となっては遅い。通常の診断では8番も7番も抜歯になる可能性が高い。直視もできず、器具も届かず、穴を塞ぐこともできないので薬液が漏れ、細菌の侵入も防げないので神経を取ることもできず、深すぎて型取りもできないからだ。CR充填ができるとすれば7番を助けることができるかもしれないが、非常に難しいのでこれがスーパーテクニックの所以だ。CR充填が上手くいっても、この後親知らずを抜く時に7番がテコの支点になり強い応力がかかるのでCRの接着剥がれが起こり微小漏洩から神経が死んでしまうことがある。親知らずを抜くことも、おいそれとは勧められない。いずれにしろ予後は不良だ。抗生剤がなかった頃はこのような歯の周囲に細菌感染すると死亡することがあった。昭和30年代までは親知らずをこじらせて死亡するケースはよくあったと言う。虫歯部分は直視できないので、咬合面と頬側から大きく削ってを虫歯部分にアクセスした。削ると言っても麻酔は使っていない。痛くない範囲で削っている。エナメル質と虫歯は痛くないのだ。この処置には2時間近くの時間がかかり、患者も僕も体力の限界に来ていた。長時間口を開けているのも辛いし、僕も腕が上がらなくなる。僕も高齢化でスーパーテクニックが辛くなってきた。では時系列でどうぞ左端にちょっとだけ親知らずが見える最初はこのくらい削って処置をしようとしていたが、到底無理だった絶望的な深さだし、全く見えない。頭の中に映像を作りそれを見ながら削っていく頬側にもCRで充填した跡があったので、そこから内部を見ようとしてみた拡大画像。親知らずもだいぶ見えてきた。親知らずを先に抜くと、虫歯部分が歯肉に覆われてCR充填処置ができない3MIX+α-TCPで虫歯部分を覆ったのだが、見えないα-TCPがちらっと見える1次CRだが、途中の詳細画像を撮る余裕はない。ほっぺを引っ張りながらの充填作業だからだ。いきなり充填終わりの画像になる

2024.12.04

コメント(0)

-

高カリエスリスク症例1.41(下顎左右7番の咬合面カリエス)

前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202412030000/異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。これは虫歯も基本的にはこれだ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html左下7完全に軟化象牙質を除去すると露髄するが、α-TCPを使うと軟化象牙質は再硬化するので完全に除去する必要はない。咬合調整をしながら気が付いたのだが、この歯が強く当たる噛み合わせだった。しかも対合歯の上顎7番の口蓋咬頭が強く虫歯になっている溝の部分に食い込んでいたのでその対合歯の咬頭を削って調整した。このことも虫歯が急速に進んだ原因の一つかもしれない。右下7

2024.12.03

コメント(0)

-

高カリエスリスク症例1.40(下顎左右7番の咬合面カリエス)

この時のつづきというかhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/19011/この続きというのか、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/19000/8ヶ月後の話だ。以下の画像は8ヶ月間の2つの写真だ。8ヶ月で急速に虫歯が進んでいる。しかし虫歯になるスピードが速過ぎるような気もする。何があるのだろう。唾液検査の結果の唾液のpHを見るとかなり酸性に傾いている。8ヶ月前ギリギリ象牙質が露出していたとしたら8ヶ月で大きな虫歯になる可能性はある。典型的な異種金属(エナメル質と象牙質間の)接触腐食だ。8 months agotoday治療過程の詳細は次回

2024.12.03

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.2

8歳男子、左下D Per、左下E 近心面カリエス、外傷性咬合左下Dは頬側の歯肉にGAができているつまり歯髄は感染している(Per)。Eはクラックからの隣接面カリエスだと思われる。DのCRは脱離していて冠部歯髄はほとんど失活して空洞になっているが、内部をバーで綺麗にしてフィニシングラインを出すだけで3MIX+α-TCPを髄腔に入れてCR修復している。EはDのついでにCR充填した。一般的な歯科治療から見ると信じられないかもしれないがこれで十分だ。では時系列でどうぞ

2024.12.02

コメント(0)

-

ホールのキャビネット

ホールをもう少しオサレにしようと思ってキャビネットを2台作ろうとアカシアの集成材をカットした。

2024.12.02

コメント(0)

-

試作スピーカー18.3(仮組み)

96mm×60mmの小さな振動板だが、フレームに当ててみた。

2024.12.01

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.1(メタルインレー脱離)

50代女性、右上7、インレー脱離、元々食いしばりがあって咬合面がすり減る方なんだが、いつの間にかインレーを食べっちゃったとかでクリーニングの時に「どーにかして、、」と懇願の眼をされていたので、最後のアポイントがキャンセルになっていたのもあって疲れていたのだが、やってしまった。30年来のカスタマーだからね。。ま、解説なしで時系列アップします。一番時間がかかったのは咬合調整でした。全体的なすり減り具合に合わせる必要があるので最初に付与した解剖学的形態から最終咬合面形態が外れてしまった。

2024.12.01

コメント(2)

全45件 (45件中 1-45件目)

1